语文人教版八年级上册爱莲说( 翻译赏析)

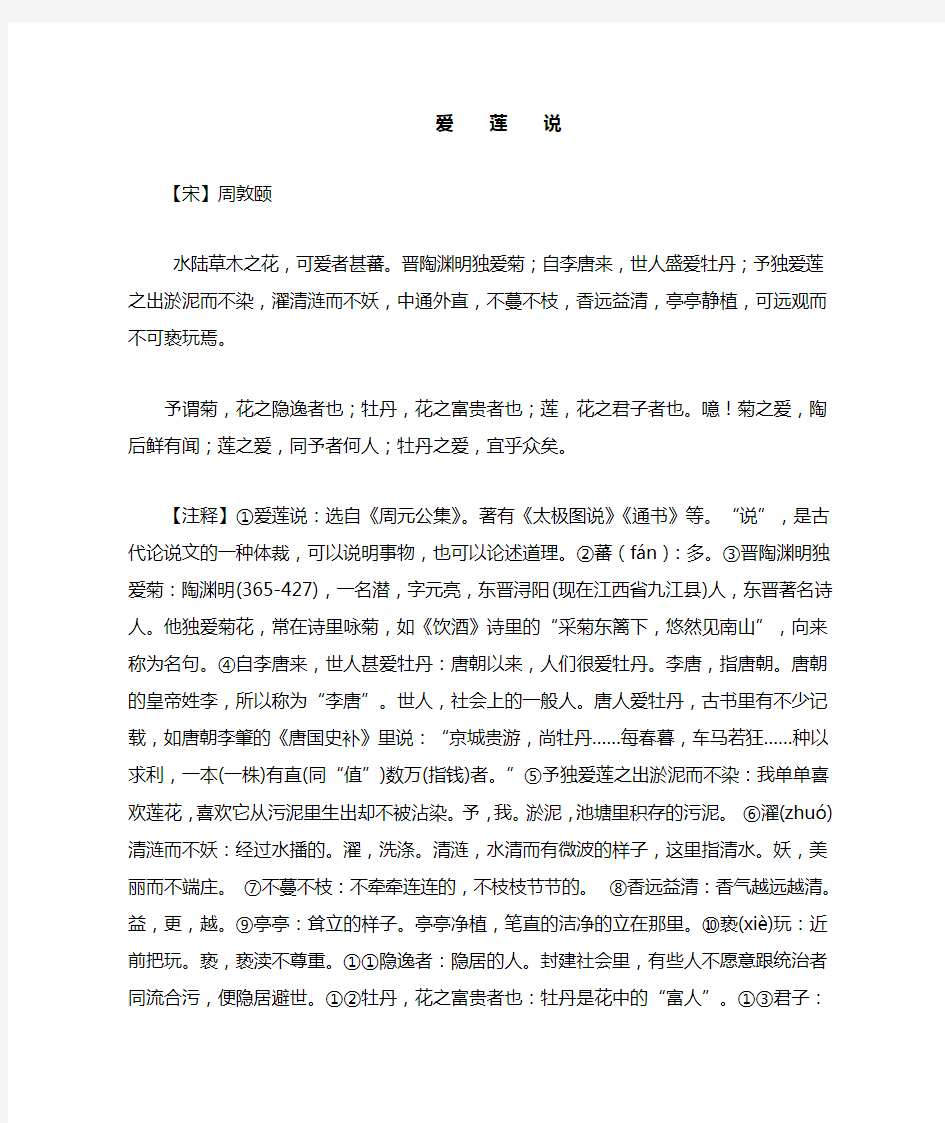

爱莲说

【宋】周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。

【注释】①爱莲说:选自《周元公集》。著有《太极图说》《通书》等。“说”,是古代论说文的一种体裁,可以说明事物,也可以论述道理。②蕃(fán):多。③晋陶渊明独爱菊:陶渊明(365-427),一名潜,字元亮,东晋浔阳(现在江西省九江县)人,东晋著名诗人。他独爱菊花,常在诗里咏菊,如《饮酒》诗里的“采菊东篱下,悠然见南山”,向来称为名句。

④自李唐来,世人甚爱牡丹:唐朝以来,人们很爱牡丹。李唐,指唐朝。唐朝的皇帝姓李,所以称为“李唐”。世人,社会上的一般人。唐人爱牡丹,古书里有不少记载,如唐朝李肇的《唐国史补》里说:“京城贵游,尚牡丹……每春暮,车马若狂……种以求利,一本(一株)有直(同“值”)数万(指钱)者。”⑤予独爱莲之出淤泥而不染:我单单喜欢莲花,喜欢它从污泥里生出却不被沾染。予,我。淤泥,池塘里积存的污泥。⑥濯(zhuó)清涟而不妖:经过水播的。濯,洗涤。清涟,水清而有微波的样子,这里指清水。妖,美丽而不端庄。⑦不蔓不枝:不牵牵连连的,不枝枝节节的。⑧香远益清:香气越远越清。益,更,越。⑨亭亭:耸立的样子。亭亭净植,笔直的洁净的立在那里。⑩亵(xiè)玩:近前把玩。亵,亵渎不尊重。

①①隐逸者:隐居的人。封建社会里,有些人不愿意跟统治者同流合污,便隐居避世。①②牡丹,花之富贵者也:牡丹是花中的“富人”。①③君子:道德高尚的人。①④噫(yī):叹词,相当于“唉”。①⑤菊之爱:对于菊花的爱好。①⑥鲜(xiǎn)有闻:很少听到。鲜,少。①⑦宜乎:宜,应当,这里和“乎”连用,有“当然”的意思。

【背景简介】周敦颐(1017~1073)是我国理学的开山祖,他的理学思想在中国哲学史上起到了承前启后的作用。周敦颐从小喜爱读书,在家乡颇有名气,人们都说他“志趣高远,博学力行,有古人之风”。他的学问、气度,也感动过许多人来追随他学习,其中最著名的就是程颐、程颢两兄弟,他们后来都成了南宋一代著名的理学家。

翻译与赏析

公元1072年,周敦颐来到江西,创办了濂溪书院,从此开始设堂讲学,收徒育人。他将书院门前的溪水命名“濂溪”,并自号“濂溪先生”。因他一生酷爱莲花,便在书院内建造了一座爱莲堂,堂前凿一池,名“莲池”,以莲之高洁,寄托自己毕生的心志。先生讲学研读之余,常漫步赏莲于堂前。后造就一篇《爱莲说》,其佳句“出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”成为千古绝唱,至今仍脍炙人口。

翻译

水上,陆上各种草和木的花,可爱的非常多。晋朝陶渊明唯独喜爱菊花。从唐朝以来世人的人们非常喜爱牡丹。我唯独喜爱莲花,它从污泥中长出来,却不受到污染,在清水里洗涤过但是不显得妖媚,它的茎中间贯通,外形挺直,不牵牵连连,不枝枝节节的,香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里,可以远远地观赏但是不能贴近去轻慢地玩弄啊。

我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的宝贵者;莲花,是花中的君子。唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲花的爱好,像我一样的人还有什么人呢?对于牡丹的爱好,人数当然就很多了。

赏析

莲花,是古往今来文人笔下高歌咏叹的对象,但大多数文人都是惊叹于它的清姿素容,并将其形诸笔端;而这篇散文精品却独辟蹊径,通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞的品格,从而也表现了作者洁身自爱的高洁人格和洒落的胸襟。

从内容上看,这篇文章可明显分为二部分:前一部分对莲花高洁的形象极尽铺排描绘之能事;第二部分则揭示了莲花的比喻义,分评三花,并以莲自况,抒发了作者内心深沉的慨叹。

文章的前一部分,写出了莲花之美就在于其一个“洁”字。首先,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”写出了莲花身处污泥之中,却纤尘不染,不随世俗、洁身自爱和天真自然不显媚态的可贵精神;其次,“中通外直,不蔓不枝”,写出了它里外贯通、外表挺直、表里如一、不牵扯攀附的高尚品质;再次“可远观而不可亵玩”,写出了莲如傲然不群的君子一样,决不被俗人们轻慢玩弄。

前文所说的一切,事实上是作者人格的写照,是作者心志的自明,关于这一点,我们可以从文章的第二部分得到明证。正如作者所说:“莲之爱,同予者何人?”其间的潜台词就是感慨于象他一样具有莲花之洁的人实在太少了。

在写法上,《爱莲说》具有“说”这一文体的共同特点,即托物言志。文章从“出淤泥而不染”起,以浓墨重彩描绘了莲的气度、莲的风节,寄予了作者对理想人格的肯定和追求,也反射出作者鄙弃贪图富贵、追名逐利的世态的心理和自己追求洁身自好的美好情操。同时,文章还运用了对比,反衬的手法,在文中几次以菊、牡丹反衬莲之美;还把菊花的隐逸,牡丹的富贵和莲花的高洁相对比,使“爱莲”之一主题得以加深,没有空洞的说教,而是通过三种形象的对比,起到了突出中心,加深立意的作用,手法可谓高明之极。而且,文章以一个“爱”字贯通全文,使得文章结构谨严。在文章结尾,作者一叹真正隐逸的高士极少,二叹品格高尚的君子罕见,三叹贪慕富贵的俗人很多,耐人寻味,发人深省。

这首诗在语言上也同样富有特色,那就是优美简练,的确是如莲之美——“不枝不蔓”,没有多余的无用之语

其重点是“出淤泥而不染,濯清莲而不妖”,这是全文的中心题意。

古人写文一般都是借物抒怀,同样的一句话,都有二层意思,一层喻物,一层抒

怀。同样,“出淤泥而染,濯清莲而不妖”也有第二层抒怀意思。隐喻作者本身具有“出淤泥而不染,濯清莲而不妖”的高尚品格。实际上,他说的意思就是:官场黑暗,要在官场上保持自已高洁的品格,就如同莲花出淤泥而不染那么难。这也是他为官的经验总结,因为他不想同流合污。而“濯清莲而不妖”,不过是作者的一种良好愿望罢了。常在河边走,哪有不湿鞋的道理?所以百花之中独莲而能为,弥足可贵也。这也是作者的感叹吧,因为在大环境中他是不可能做到独善其身的,除了逃避与远离。或者如他那样兢兢业业的守着自已的一份志节。

周敦颐的《爱莲说》从“水陆草木之花,可爱者甚众”。开篇深沉大气,既点明了《爱莲说》之莲也属水陆草木之花,也点明了莲的可爱,只是“甚蕃”者里的之一罢了。这为他下文的“予独爱莲”埋下了顺理成章的伏笔。如此开篇,出笔皆成不凡,吸人眼球也。接下去周敦颐并没在甚蕃里纠缠,只是直接缩景,一句“晋陶渊明独爱菊”,更加明确了题意,陶渊明可以爱菊抒怀,我怎不可独爱莲呢?

接下句“自李唐来,世人甚爱牡丹”,像是重复,但实为加深语意也,而且此句入文,让对比感更为强烈,为其求莲之高洁铺下了引子。大意是周敦颐本人独爱莲与晋陶渊明的爱菊避世不同,为保持一份高洁,宁愿终老南山。他要在尘世中当个出淤泥而不染的君子。这种在污世保持清白与独自避世求真的心态,与众人皆羡富贵(牡丹)的从众心态是有着思想境界上本质的区别的。这为爱莲说所要表达的“出淤泥而不染”作了最好的铺垫。

下句周敦颐就直接进入了正题“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清莲而不妖,中通外直,可远观而不可亵玩焉”,写莲之语,爱莲之心,喻莲之志,可谓一气呵成,看似是对莲的直观描写,其实字字句句皆是借莲之表像倾诉心衷也。此运笔之老到,实让人叹为观止。可说通篇读者都无一丝喘息之机。语言超凡脱俗,而回味却是隽永绵长,越品越有滋味。

收篇,周敦颐先用花进行比喻,让花的特性喻人,虽平淡,但比喻帖切,让人读来也别有一番滋味。“予谓菊,花之隐者逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也”。此平淡之句接上节“晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱莲……”可谓浑然一体,不着丝毫痕迹。而更重要的是,借花喻人,将陶渊明的避世,世人皆追求荣华富贵的心态描写的淋漓尽致,而无一言直接指责。

周敦颐通过这样的对比,将自已比喻为君子。君子难为,犹胜于避世也。从这一点来看,周敦颐有些孤芳自赏的意思。不过周敦颐也有些自知之明,接下去他发出了深沉的感叹“菊之爱,陶之后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣”。是的,滚滚红尘,又有多少人能避世以求一份真呢?晋有陶渊明,可现在却听都没听到还有人会这样做的。或是像我一样的,在尘世中能相守一份纯净的,有着我这样追求君子风范的,又有几人?大多数的人,皆在红尘世事中从众罢了。从这里可以看出,周敦颐是高傲的,他那种不从众只求纯净的心态,在碌碌尘世中是难能可贵的。他感叹,是因为世风日下,大多数人皆被世事玷染也。

此文高风亮节,清雅脱俗,精短,锒锒上口,实为古文中难得的精品短篇。而且一文双解,内容厚实而意境深远。加上其文近似白话,易读易解,所以成了流传后世脍炙人口的传世佳品。在赏析此文的时候,如果能感动于文中的志节,这也就是读此文的最佳所得吧。

爱莲说原文及翻译赏析

爱莲说原文及翻译赏析 《爱莲说》是北宋理学家周敦颐创作的一篇散文。下面是小编收集整理的爱莲说原文及翻译赏析,欢迎阅读参考! 爱莲说 宋代:周敦颐 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。(甚爱一作:盛爱) 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。 译文 水上、陆地上各种草本木本的花,值得喜爱的非常多。晋代的陶渊明只喜爱菊花。从李氏唐朝以来,世上的人十分喜爱牡丹。而我唯独喜爱莲花从淤泥中长出却不被污染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。它的茎内空外直,不生蔓不长枝,香气远播更加清香,笔直洁净地立在水中。人们只能远远地观赏而不能玩弄它啊。 我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中品德高尚的君子。唉!对于菊花的喜爱,陶渊

明以后就很少听到了。对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,当然就很多人了! 注释 甚:很,十分。 说:一种议论文的文体,可以直接说明事物或论述道理,也可以借人、借事或借物的记载来论述道理。 之:的。 可爱:值得怜爱。 者:花。 甚:很,非常。 蕃:多。 自:自从。 李唐:指唐朝。唐朝皇帝姓李所以称为“李唐”。 独:只,仅仅。 之:主谓之间取消句子独立性。 出:长出。 淤(yū)泥:污泥。 染:沾染(污秽)。 濯(zhuó):洗涤。 清涟(lián):水清而有微波,这里指清水 妖:美丽而不端庄。 通:贯通;通透。

《爱莲说》教案(人教版七年级下册)

《爱莲说》教案(人教版七年级下册) 教学目标: 1、掌握“蕃”“濯”“鲜”等实词的意义和“之”的用法。 2、了解“说”的特点,理解托物言志和衬托的写法。 3、理解作者不慕名利、洁身自好的品格。 重难点:理解作者用托物言志的方法表达的高洁志趣。 教学方法:任务驱动法、点拨法。 学法:自主学习、合作交流相结合。 课前准备:布置学生查找作者的资料,搜集“说”的资料,结合“思考探究”自学课文。 课时:2课时 教学过程: 第一课时 一、出示学习目标 二、汇报自学,展示自我 1、介绍作者

周敦颐yí,字茂叔,晚号“濂溪先生”,北宋哲学家,是中国理学的开山鼻祖。他志趣高远,博学力行,品德高尚,为官清廉,不媚权贵。著有《太极图说》《通书》等。 2、背景链接 《爱莲说》选自《周敦颐集》。周敦颐做南康郡守时,命人在官衙东侧挖池种莲,名曰“爱莲池”。作者触景生情,爱莲花之洁白,感宦海之污浊,写下了著名的《爱莲说》。 3、关于“说”: 说,是一种议论性的古代文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,有波澜起伏,篇幅一般不长,跟现代杂文颇为相似。“爱莲说”的意思是“论说喜欢莲花的道理”。 三、整体感知 1、自由朗读课文,疏通生字词,把不理解的字、词、句标注出来。 读准下面重点词语的字音: 蕃(:fán:):::颐(:yí:)::濯(zhuó):::淤 (yū:)::::涟(lián) 蔓(:wàn):::亵(:xiè):::噫(:yī:)::鲜 (xiǎn)有闻 2、我会根据给课文划分出朗读节奏。

点拨:水陆/草木之花,可爱者/甚蕃。晋/陶渊明/独爱菊;自/李唐来,世人/盛爱/牡丹。予/独爱莲之/出淤泥而不染,濯清涟/而不妖,中通/外直,不蔓/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可近亵玩焉。 予/谓菊,花之/隐逸者也;牡丹,花之/富贵者也;莲, 花之/君子者也。噫!菊之爱,陶后/鲜有闻;莲之爱,同予者/何人;牡丹/之爱,宜乎/众矣。 3、解释重点的词语。 可:值得。: ::::::蕃:多: :::::::独:只。 自:从。: ::::::予:我。: ::::::染:沾染。 濯:洗涤。: ::::::::清涟:水清而有微波,这里指清水。 妖:过分艳丽。: ::::焉:语气词,相当于现在的“啊”。: 中通外直:(它的茎)内空外直。: :::不蔓不枝:不 横生藤蔓,不旁生枝茎。 蔓:名词用作动词,横生藤蔓。: ::::枝:名词用作 动词,长枝茎。: 香远益清:香气传的越远就越清幽。益:更,更加。: 亭亭净植:洁净地挺立。亭亭:耸立的样子。植:竖立。:

八年级语文下册《爱莲说》说课稿

亲爱的朋友,很高兴能在此相遇!欢迎您阅读文档八年级语文下册《爱莲说》说课稿,这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档,一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发,将是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。 八年级语文下册《爱莲说》说课稿 一、说教材: 课文在本单元所处的位置及单元目标: 《爱莲说》是八年级上学期第五单元的一篇文言文。 单元的主要教学目标是:熟悉一定数量的常用文言词语。养成诵读的习惯,在反复诵读中,领会文章内涵,并对作品精美的语言特色有所体会。 二、说教学目标: 《新课程标准》对中学阶段提出了要求:“阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。学会运用多种阅读方法。能初步理解、鉴赏文学作品,受到高尚情操与趣味的熏陶”结合本单元教学目标和教材自身特点,我把本课教学目标定为:1.知识和技能:积累文言词语,疏通全文,了解文学体裁和什么是“托物言志”。

2.过程和方法:反复朗读以至成诵,整体感知课文,理解精美语言特色。 3.情感态度价值观:感受到文章的美,能找出描写莲花的句子,并体会莲的高贵品质。 三、说教学重难点: 课文篇幅短小,虽寥寥几笔,意却在言外,有一唱三叹之致。学生在多次诵读的之后,能了解本文大意,因此我把“莲”美丽的形象,优美语言的欣赏,并体会莲的高贵品质作为本课的重点。把托物言志的手法作为本文难点。 四、说教学方法及教学手段的运用: 本课主要采用朗读法,质疑讨论法、提问法等教学方法,此外与直观形象的多媒体结合,更能激发学生的兴趣,充分调动学生的积极性,发挥学生的主体地位。 1、教学千法,朗读为本。俗话说:“书读百遍,其义自见。”朗读教学法有利于培养学生的语感美,引导学生在朗读中感知,在感知中领悟。叶圣陶老先生根据文言文学习的特殊性,曾经说过:“学习文言,必须熟读若干遍,勉强记住不算熟。要能自然成诵才行。”也就是说,学生对课文的感知是通过读来完成的。尤其是文言文的教学,诵读尤为重要。 2、学起于思,思起于疑,疑则诱发探索,通过探索,才能

《爱莲说》赏析

赏析 莲花,曾是古往今来文人笔下高歌咏叹的对象,但大多数文人都是惊叹于它的清姿素容,并将其形诸笔端;而这笔散文精品却独辟蹊径,通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞的品格,从而也表现了作者洁身自爱的高洁人格,不与世俗同流合污和对追名逐利的世态的鄙视和厌恶。 从内容上看,这篇文章可明显分为二部分:前一部分对莲花高洁的形象极尽铺排描绘之能事;第二部分则揭示了莲花的比喻义,分评三花,并以莲自况,抒发了作者内心深沉的慨叹。 文章的前一部分,写出了莲花的高贵品质。首先,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”写出了莲花身处污泥之中,却纤尘不染,不随世俗、洁身自爱和天真自然不显媚态的可贵精神;其次,“中通外直,不蔓不枝”,写出了它空管挺直、不牵扯攀附的高尚品质;再次“可远观而不可亵玩”,写出了莲如傲然不群的君子一样,凛然不可侵犯。 前文所说的一切,事实上是作者人格的写照,是作者心志的自明,关于这一点,我们可以从文章的第二部分得到明证。正如作者所说:“莲之爱,同予者何人?”其间的潜台词就是感慨于象他一样具有莲花之洁的人实在太少了。 文章第一段以菊花和牡丹衬托,表明自己独爱莲花,并描绘莲花的形象,赞美莲花的品格。第二段与菊花的“隐逸”、牡丹的“富贵”相比较,点明莲花“君子”的比喻意义,表明作者对君子的向往之情和洁身自好的生活态度。 全文以托物言志,以莲喻人,通过对莲花的描写和赞美,歌颂了君子“出淤泥而不染”的美德,表达了作者不与世俗同流合污的高尚品格和对追名逐利的世态的鄙弃和厌恶。 在写法上,《爱莲说》具有“说”这一文体的共同特点,即托物言志。文章从“出淤泥而不染”起,以浓墨重彩描绘了莲气度、莲的风节,寄予了作者对理想人格的肯定和追求,也反射出作者鄙弃贪图富贵、追名逐利的世态的心理和自己追求洁身自好的美好情操。同时,文章还运用了对比,反衬的手法,在文中几次以菊、牡丹反衬莲之美;还把菊花的隐逸,牡丹的富贵和莲花的高洁相对比,使“爱莲”这一主题得以加深,没有空洞的说教,而是通过三种形象的对比的高明手法,达到深化主题的目的。文章以一个“爱”字贯通全文,把爱莲这一主题落到了实处,也把爱莲变现的淋漓尽致。这首诗在语言上也同样富有特色,那就是优美简练,的确是如莲之美——“不蔓不枝”,没有多余的无用之语 其重点是“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。这一句与“近朱者赤,近墨者黑”表达的意思恰好相反。其中心句为:“莲,花之君子者也。” 古人写文一般都是借物抒怀,同样的一句话,都有二层意思,一层喻物,一层抒怀。同样,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”也有第二层抒怀意思。隐喻作者本身具有“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的高尚品格。实际上,他说的意思就是:官场黑暗,要在官场上保持自己高洁的品格,就如同莲花出淤泥而不染那么难。这也是他为官的经验总结,因为他不想同流合污。而“濯清莲而不妖”,不过是作者的一种良好愿望罢了。常在河边走,哪有不湿鞋的道理?所以百花之中独莲而能为,弥足可贵也。这也是作者的感叹吧,因为在大环境中他是不可能做到独善其身的,除了逃避与远离。或者如他那样兢兢业业的守着自己的一份志节。 周敦颐的《爱莲说》从“水陆草木之花,可爱者甚蕃”。开篇深沉大气,既点明了《爱莲说》之莲也属水陆草木之花,也点明了莲的可爱,只是“甚蕃”者里的之一罢了。这为他下文的“予独爱莲”埋下了顺理成章的伏笔。如此开篇,出笔皆成不凡,吸人眼球也。接下去周敦颐并没在甚蕃里纠缠,只是直接缩景,一句“晋陶渊明独爱菊”,更加明确了题意,陶渊明可以爱菊抒怀,我怎不可独爱莲呢? 接下句“自李唐来,世人甚爱牡丹”,像是重复,但实为加深语意也,而且此句入文,

最新人教部编版七年级下册语文短文两篇《爱莲说》教案

<<爱莲说>>教案 一、教学目标 (一)掌握文言常用实词,翻译全文。 (二)领悟作者在文中流露的思想感情。 (三)体会本文托物言志和衬托的写法,学习记叙、抒情、议论相结合的写法。 (四)理解作品对追名逐利的世态的批判,领悟作者以“莲”自况,对高洁品格的追求。 二、教学重难点 重点:体会本文托物言志和衬托的写法,学习记叙、抒情、议论相结合的写法。 难点:理解作品对追名逐利的世态的批判,领悟作者以“莲”自况,对高洁品格的倨追求。 三、教学方法 以读、讲为主,讨论、探究为辅。 四、课时安排 1课时 五、学前准备:多媒体课件、布置学生预习。 六、教学过程: (一)导入新课 同学们,我们能够很好地生活在这个世界上,是因为大自然为我们创设了一个美好的生活空间,它用神异之笔为我们渲染了一个清新的绿色世界,还不忘用万紫千红的花来点缀它。正因为有花,这个世界才变得更加丰富多彩。所以,人们都非常爱花,并写出了许多脍炙人口的诗句。 (下面我们男女同学来一个‘飞花令’好不好?)

可以说,描写花的诗句比比皆是。但是,有一位古人,他却百花不爱,偏偏对莲花情有独钟,并为它写下了一篇传世佳作。这就是我们今天要学习的《爱莲说》(课题:爱莲说) (二)解题. 文章的题目是《爱莲说》。"说"是古代的一种文体,可以记事,也可以议论,都是为了说明一个道理。“爱”表现了作者的感情,“莲”是这篇文章写作的主体,那么《爱莲说》这个题目的意思是什么呢?(“谈谈爱莲花的道理”)。 自学互助 (三) 1.作者简介。 周敦颐,宋代著名哲学家,字茂叔,道州营道(今湖南道县)人。他任职南康郡(今江西星子县)时,曾率属下在府署东侧开辟一四十余丈宽的莲池(后被称为“爱莲池”),池中建“赏莲亭”,南北曲桥连岸。夏秋之交,莲花盛开,清香扑鼻。作者触景生情,写下了《爱莲说》,借花述志。 2.读准注音。 可爱者甚蕃出淤泥而不染濯清涟而不妖香远益清 亭亭净植可远观而不可亵玩焉噫 3. 朗读示范。(听朗读录音,注意听准字音、停顿和语气语调。) 4. 朗读指导。(先集体后个人朗读) 展示互导 (四)、翻译课文。 1、小组合作。四人一组,采用问答式翻译课文。一问三答。要求:结合书下注释,也可以利用工具书,疏通字词的音、形、义,并理解句子的意思。(前后左右可以讨论,实在不懂的可以作上记号。) 2、分别请同学代表发言,翻译课文。(各小组代表)(不懂的可以请其他同学帮忙解答) 3. 请同学们用自己的话完整地翻译课文。 质疑互究

爱莲说 陋室铭赏析

陋室铭(八上) 刘禹锡 山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有? 一、中心思想 本文采用托物言志的手法,通过对陋室的描写,极言陋室不陋。表达了作者安贫乐道的情趣和高洁傲岸的节操。 二、文学常识 1.本文的作者是刘禹锡,唐代文学家、哲学家。 2.“铭”是古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。 三、解释句子中加点字的意思。 1.有仙则名.出名 2 .斯.这 3.惟.只吾.我徳馨.香气,这里指品德高尚 4. 谈笑有鸿儒 ..平民,这里指没有什么学问的人..博学的人 5.往来无白丁 6.阅金经 ..不加装饰的..佛经 7.可以调.调弄,这里指弹(琴)素琴 琴 8.无丝竹之乱.耳扰乱 9.无案牍 ..劳:使……劳累形:形体、身体 ..官府的公文之劳形 四、翻译下列句子。 1.山不在高,有仙则名。 山不一定要高,有了仙人就成了名山。 2.斯是陋室,惟吾德馨。 这是简陋的房子,只是我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。 3.谈笑有鸿儒,往来无白丁。 说说笑笑的是学问渊博者,来来往往的没有粗鄙的人。 4.可以调素琴,阅金经。 可以弹奏素朴的古琴,浏览珍贵的佛经。 5.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形. 没有奏乐的声音扰乱耳朵,没有官府的公文劳累身心。 6.何陋之有? 有什么简陋呢? 五、用原文语句回答。 1.点明全文主旨(总领全篇)的句子是斯是陋室,惟吾德馨。 2.本文描写陋室生活环境清幽的句子是苔痕上阶绿,草色入帘青。 3.表现室主人交往之雅的句子是谈笑有鸿儒,往来无白丁。 4.从正反两方面表现室内生活情趣高雅的句子是可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

语文人教版七年级上册《爱莲说》

《爱莲说》教学设计 【教学目标】 1、了解“说”这种文体。 2、理解体会本文以花喻人、托物言志的写作手法。 3、学习本文映衬的手法。 4、体会本文多种修辞手法的运用。 5、准确、流畅地背诵《爱莲说》。 【重点、难点】 1、托物言志的写作手法是本文重点。 2、映衬的手法是本课难点。 【教学过程】 一、导入新课 1、同学们大都喜欢花草,你最喜欢哪一种花草?请说出理由。 2、历代文人墨客赞颂莲花的诗句很多。如宋代杨万里的“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,写尽了西湖六月莲花盛开之态,成为千古传诵的名句。而宋代周敦颐更是对莲花情有独钟。他在南康做郡守时曾劈莲池。每当夏秋之交,莲花盛开,披霞含露,亭亭玉立,微风吹过,朵朵鲜花颔首,田田荷叶轻摇,阵阵清香扑面。作者触景生情,爱莲之洁白,感宦海之混沌,写下千古名篇《爱莲说》。今天,我们来学习这篇文章。(板书题目、作者)(课件演示) 二、出示学习目标(课件演示) 1、了解“说”这种文体。 2、理解体会本文以花喻人、托物言志的写作手法。 3、学习本文映衬的手法。 4、体会本文多种修辞手法的运用。 5、准确、流畅地背诵《爱莲说》。 三、解题 莲:即莲花;“说”是古代一种文体,可以说明事物,也可以发表议论或记叙事物,与现代的杂文相似。“爱莲说”就是论说一下喜爱莲花的道理。(课件演示课题及作者) 四、介绍作者(课件演示) 周敦颐,宋代著名的唯心主义哲学家,字茂叔。“元公”是他死后的谥号。 本文选自《周元公集》。 五、诊断测试 1、给加点的字注音:(课件演示) 蕃淤泥涟亵濯鲜有闻 fán yū lián xiè zhuó xiǎn 2、词解释:(课件演示) 蕃:多 染:沾染(污染)濯:洗涤 亵:亲近而不庄重 鲜:很少 宜:应当 六、指导朗读

《爱莲说》说课稿

《爱莲说》说课稿 一、教材分析 1、教材的主要内容和在整个教材体系中的地位和作用 我说课的篇目是《爱莲说》,本文是人教版八年级上册第五单元22课。该单元是古诗文单元,它与前后几册教材中的文言文单元连成一线,以落实义务教育承担的文学教育任务。《爱莲说》是古代散文名篇,是宋代哲学家周敦颐写的一篇托物言志的名文,他以具有高尚的品格的“莲”自比,委婉地批判了当时趋炎附势,追求宝贵的世风,表明了自己不与世俗同流合污的态度,直到今天仍有其借鉴意义。 2、确定教学重点为:指导学生熟读成诵,并理解托物言志的写法,辨析莲花与君子的相似之处,教学难点为:理解运用“菊”和“牡丹”正衬和反衬的作用。 二、目标分析: (一)教学目标:根据新课标要求,结合学生实际及本文特点,我确定教学目的要求如下…1?、能背诵课文,了解文言字词的意义。 …2?、使学生明白托物言志写作手法 …3?、培养学生对高尚情操的追求,对正直人格的仰慕。 (二)学情分析:本文可读性强,要充分调动学生的学习积极性,把诵读作为本课教学的最重要环节,一是“疏解文意”,初步读懂文章,领会文章中词语、句、段的含义,要求读得通顺,语音正确,不读破句;二是、要求读得流畅,语气、重音、停顿和速度得当;三是“品味意境的读法”,旨在读出文章的意味和情趣,声情并茂。从教学对象看,他们理性分析能力弱,但感性认识及模仿能力强。因此教学中注意因材施教,由浅入深,以各种手段激发学生学习兴趣。对于八年级的学生来说,因为很多文言知识是原来学生没有学过的,所以在目标的设定上既要对字词落实,又要掌握本文的写法及文章的中心,感悟古人追求的“君子”之风。 (三)教法学法 1、关于教法的分析:根据素质教育的要求,及从学情出发,本课教学思路如下:突破传统文言教学由教师逐字逐句串讲的模式,注意培养学生学习能力,用多媒体手段突破重难点,激发学生学习主动性。 在教学中采用课件,尽可能使教学过程形象生动,深入浅出。多媒体导课,情景结合的教学方法。充分运用多媒体手段,增强感性认识,把握教学重点的方法。化难为易。 2、关于学法的指导

部编版 七年级语文下册《陋室铭》《爱莲说》练习测试(1)(含答案)

《陋室铭》《爱莲说》练习测试 一、给下列加点字注音(11分) 苔.痕()鸿.儒()案牍.()甚蕃.() 德馨.()淤.()泥洗濯.()清涟.()隐逸.()亵.()玩鲜.()有闻 二、解释下列加点词(10分) 斯.()是陋室鸿.()儒 无案牍之劳.形()可爱者甚蕃.() 出淤泥而不染.()濯.()清涟 不妖.()不蔓.不枝.() 亭亭净植.()亵.玩() 三、辨别下列句中“之”字的用法(5分) 1.水陆草木之花 之: 2.予独爱莲之出淤泥而不染 之: 3.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 之: 4.孔子云:何陋之有? 之: 5.渔人甚异之。 之: 四、根据诗文内容填空(28分) 1.《陋室铭》选自《》,作者是(朝代)著名诗人。 2、叫“铭”,后来就成为一种文体,这种文体一般都是用韵的。例如《陋室铭》用的就是韵。 有.等字在句末做韵脚,读来琅琅上口。 3.《陋室铭》处处紧扣一句来写,最后画龙点睛的句子 是。 4.有一句诗说:“时人莫小池水浅,浅处无妨有卧龙。”《陋室铭》中与这句诗意思相近的句子是。 5.《陋室铭》中写景色之雅的句子是;写交往之雅的句子是;写情趣之雅的句子 是; 6.《爱莲说》选自《》,作者,是时著名的家,“元公”是他的。 7.《爱莲说》的结构,我们可以概括为:一条线索,即以为线索;两个陪衬,即以为莲的总陪衬,以和作为莲

的旁衬和反衬;三种类型,即以写三种花来写三种 人:、、。 8.《爱莲说》中用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子 是;比喻君子通达事理,行为方正,美名远扬的句子 是;比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩的句子 是。 9.《爱莲说》在写作方法上是借助某种事物来抒发情感,我们称这种写法为 。 五、用现代汉语翻译下列句子(10分) 1.斯是陋室,惟吾德馨。 译: 2.苔痕上阶绿,草色入帘青。 译: 3.予独爱莲之出淤泥而不染。 译: 4.中通外直,不蔓不枝。 译: 5、无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 译: 6、孔子云:何陋之有? 译: 六、阅读训练(36分) (一)(13分) 山不在高,有仙则名.。水不在深,有龙则灵.。斯是陋室,惟吾德馨.。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿.儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有? 1.解释加点的字词。(4分) (1)名:(2)灵: (3)德馨:(4)鸿儒: 2.这篇短文的主旨句是:。(2分)3.从上文找出3句对偶句。(3分) (1) (2) (3) 4.请你试着对对联。(2分) (1)上联:吉羊辞旧岁(2)上联:银羊摇尾去 下联:下联: (二)(14分) 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖.,中通外直,不蔓不枝,香远益.清,亭亭净植.,可远观而不可亵玩焉。

古典舞《爱莲说》赏析.docx

古典舞《爱莲说》赏析 古典舞《爱莲说》是继《扇舞丹青》后又一部侧重写意的成功之作,其创作源于宋代诗人周敦颐散文诗《爱莲说》,周敦颐的《爱莲说》中曾这样写到:“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。”从生长环境来看,写她“出淤泥而不染” 的高洁,“濯清莲而不妖”的质朴;从体态香气方面,写她“中通外直,不蔓不枝”的正直,写她“香远益清”的芳香;从风度方面,写她“亭亭净植,可远观而不可亵玩”的清高。舞蹈《爱莲说》这部作品,不是将诗外化成动作,而是根据诗中对莲花形态与气质的描述,采用中国画的写意造型手法,把荷花的形象拟人化、象征化、诗意化,把诗作中对荷花的礼赞“出污泥而不染,濯清莲而不妖”用古典舞语汇做出了新的诠释:将“莲花” 刻画成具有中国传统美的超凡脱俗的女性形态。演员用行云流水欲诉还休的肢体语言向我们表达了东方女性古朴典雅之美以及如荷花般洁身自好、不卑不亢、傲然独立的君子品格。《爱莲说》正是孕育着浓郁的诗情画意并寄予了写意象征的手法,从而使舞蹈作品达到了更高层次的审美追求。 单腿跪地,一个小五花打在胸前,后腿勾翘与上身后仰所合成了一朵“荷花” 的造型,点题鲜明突出,紧接着一个荷花仙子的出现,由地面慢慢站起,一只手半掩着自己的脸,似乎让人明白一个少女的羞涩,一个转身接着一个半脚尖的立,诠释着莲的成长过程,同时又联想到了一个成长中的亭亭玉立的少女形象。伴随着优美的音乐,这朵荷花已不在是单纯意义上的荷花了,它更拟人化的表现出的是一个女子在这片绿色的荷叶上翩翩起舞,初见世面,难免有些害羞,而又想把自己身上那种独特的气质展现给周围的其他兄弟姐妹们,处于一种想表现与不敢表现的矛盾心里当中,好多动作出现了头和身体的顺势扭动,小幅度的一些动作也正是表现出了内心的矛盾,经过挣扎之后,动作的舒展流畅使我们真正的感受到了一个中国古典女子身上那种韵味。 一袭墨绿和浅粉通裁的衣裳、莲叶形的裙摆,在竖琴仿似潺潺流水的前奏中,演员犹如一朵含苞待放的荷花,沐浴着清澈的月光,静静挺立,于波光潋滟中散发袅袅清香;一阵晚风袭来,琵琶声响起,这朵荷花犹如一个细腰的女子开始舒展她秀丽的身姿,芙蓉初出水,桃李忽无言,她亭亭玉立的风姿因按捺着燥动而更显出难得的羞美,在平稳沉着的琵琶声中,她或含羞于碧绿之中,或掩面于莲叶左右,或翘首待放,或婀娜多姿,悄然绽

爱莲说赏析

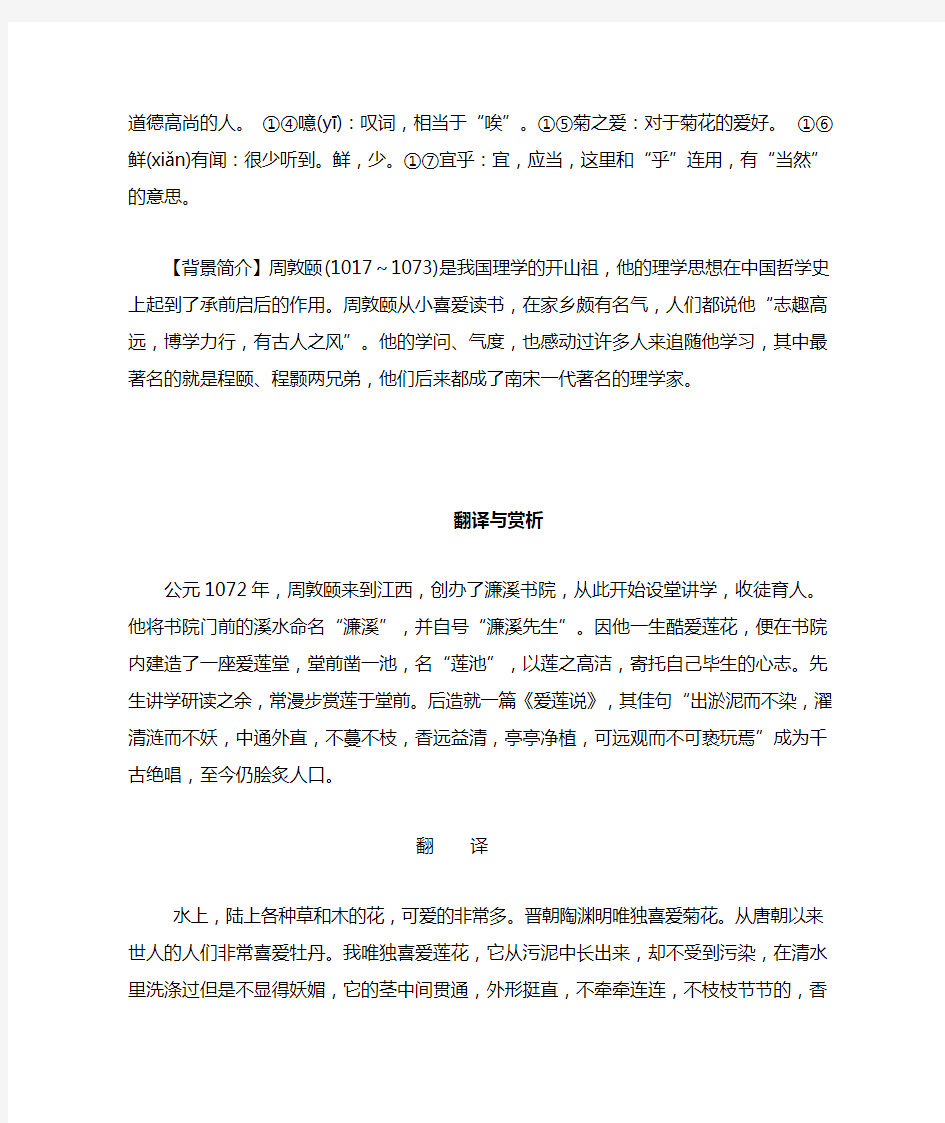

《爱莲说》是北宋理学家周敦颐创作的一篇散文。这篇文章通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞的品格,从而也表现了作者洁身自爱的高洁人格和洒落的胸襟。 爱莲说 水陆草木之花,可1爱者甚蕃2。晋陶渊明独爱菊3;自李唐来,世人盛爱牡 《爱莲说》书法作品 丹4;予5独爱莲之6出淤泥7而不染8,濯9清涟10而不妖11,中通外直12,不蔓不枝13,香远益清14,亭亭净植15,可16远观而不可亵17玩18焉19。 予谓20菊,花之隐逸者21也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子22者也。噫23!菊之爱24,陶后鲜25有闻26;莲之爱,同予者何人27?牡丹之爱,宜乎众矣28。[1-2][3] 注释译文 词句注释 1.可:值得。 2.蕃:通“繁”,多。 3.晋陶渊明独爱菊:晋朝陶渊明只喜爱菊花。陶渊明(365—427),一名潜,字元亮, 自称五柳先生,世称靖节先生,东晋浔阳柴桑(现江西省九江县)人,东晋著名诗人。是著名的隐士。他独爱菊花,常在诗里咏菊,如《饮酒》诗里的“采菊东篱下,悠然见南山”,向来称为名句。独,只,唯独。 4.自李唐来,世人盛爱牡丹:从唐朝以来,人们很爱牡丹。唐人爱牡丹,古书里有不 少记载,如唐朝李肇的《唐国史补》里说:“京城贵游,尚牡丹……每春暮,车马若狂……种以求利,一本有直数万者。”李唐,指唐朝。唐朝的皇帝姓李,所以称为“李唐”。世人,社会上的一般人。自,(自)从。盛,很,十分,一作“甚”。 5.予(yú):我。 6.之:助词,用于主谓之间,取消句子独立性,无实际意义。 7.淤泥:河沟或池塘里积存的污泥。 8.染:沾染(污秽)。 9.濯(zhuó):洗涤。 10.清涟(lián):水清而有微波,这里指清水。 11.妖:妖艳。美丽而不端庄。 12.中通外直:(它的茎)内空外直。通,空。直,挺立。 13.不蔓(màn)不枝:不生枝蔓,不长枝节。蔓,名词用作动词,生枝蔓。枝,名词 用作动词,长枝节。

初二语文上册文言课文翻译:《爱莲说》

初二语文上册文言课文翻译:《爱莲说》原文:标题:爱莲说作者或出处:周敦颐 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之宝贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。 译文或注释: 水上,陆上各种草和木和花,可爱的非常多。晋朝陶渊明唯独喜爱菊花。从唐朝以来世人的人们非常喜爱牡丹。我唯独喜爱莲花,它从污泥中长出来,却不受到污染,在清水

里洗涤过但是不显得妖媚,它的茎中间贯通,外形挺直,不牵牵连连,不枝枝节节的,香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里,可以远远地观赏但是不能贴近去轻慢地玩弄啊。 我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的宝贵者;莲花,是花中的君子。唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲花的爱好,像我一样的人还有什么人呢?对于牡丹的爱好,人数当然就很多了。 【赏析】 莲花,是古往今来文人笔下高歌咏叹的对象,但大多数文人都是惊叹于它的清姿素容,并将其形诸笔端;而这笔散文精品却独辟蹊径,通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞的品格,从而也表现了作者洁身自爱的高洁人格和洒落的胸襟。

从内容上看,这篇文章可明显分为二部分:前一部分对莲花高洁的形象极尽铺排描绘之能事;第二部分则揭示了莲花的比喻义,分评三花,并以莲自况,抒发了作者内心深沉的慨叹。 文章的前一部分,写出了莲花之美就在于其一个“洁”字。首先,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”写出了莲花身处污泥之中,却纤尘不染,不随世俗、洁身自爱和天真自然不显媚态的可贵精神;其次,“中通外直,不蔓不枝”,写出了它里外贯通、外表挺直、表里如一、不牵扯攀附的高尚品质;再次“可远观而不可亵玩”,写出了莲如傲然不群的君子一样,决不被俗人们轻慢玩弄。 前文所说的一切,事实上是作者人格的写照,是作者心志的自明,关于这一点,我们可以从文章的第二部分得到明证。正如作者所说:“莲之爱,同予者何人?”其间的潜台词就是感慨于象他一样具有莲花之洁的人实在太少了。 在写法上,《爱莲说》具有“说”这一文体的共同特点,

古诗文《爱莲说》赏析

古诗文《爱莲说》赏析 爱莲说 宋朝:周敦颐 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣! 爱莲说译文及注释 【译文水上、陆地上各种草本木本的花,值得喜爱的非常多。晋代的陶渊明唯独喜爱菊花。从李氏唐朝以来,世人大多喜爱牡丹。我唯独喜爱莲花从积存的淤泥中长出却不被污染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。(它的茎)中间贯通外形挺直,不牵牵连连也不枝枝节节,香气传播更加清香,笔直洁净地竖立在水中。(人们)可以远远地观赏(莲),而不可轻易地玩弄它啊。我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中(品德高尚)的君子。啊!(对于)菊花的喜爱,陶渊明以后就很少听到了。(对于)莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?(对于)牡丹的喜爱,人数当然就很多了!】 【注释晋陶渊明独爱菊:晋朝陶渊明只喜爱菊花。陶渊明(365-427),一名潜,字元亮,自称五柳先生,世称靖节先生(死后谥靖节),东晋浔阳柴桑(现在江西省九江市)人,东晋著名诗人。是著名的隐士。陶渊明独爱菊花,常在诗里咏菊,如《饮酒》诗里的“采菊东篱下,悠然见南山”,向来称为名句。自李唐来,世人甚爱牡丹。《唐国史补》里说:“京城贵游,尚牡丹……每春暮,车马若狂……种以求利,一本(一株)有直(同“值”)数万(指钱)者。甚:很,十分。说:一种议论文的文体,可以直接说明事物或论述道理,也可以借人、借事或借物的记载来论述道理。之:的。可爱:值得怜爱。者:花。甚:很,非常。蕃:多。自:自从。李唐:指唐朝。唐朝皇帝姓李所以称为“李唐”。独:只,仅仅。之:主谓之间取消句子独立性。出:长出。淤(yū)泥:污泥。染:沾染(污秽)。濯(zhuó):洗涤。清涟(lián):水清而有微波,这里指清水妖:美丽而不端庄。通:贯通;通透。直:挺立的样子。中通外直:(它的茎)内空外直。不蔓

爱莲说赏析

《爱莲说》赏析 祖铨 一、作者简介 周敦颐(1017~1073)是我国理学的开山祖,他的理学思想在中国哲学史上起到了承前启后的作用。周敦颐从小喜爱读书,在家乡颇有名气,人们都说他“志趣高远,博学力行,有古人之风”。他的学问、气度,也感动过许多人来追随他学习,其中最著名的,就是程颐、程颢两兄弟,他们后来都成了南宋一代著名的理学家。周敦颐是北宋理学濂洛学派创始人、二程(程颖、程颐)的老师。他博学力行,品德高尚,为官清廉,不媚权贵,明断狱案,得到人民的赞赏。北宋中叶,士大夫在封建统治者诱掖下,追求富贵利达,耽于享乐之风盛行。作者目击时弊,慨然命笔,写成此篇借物咏志的小品,通过对莲花的爱慕与礼赞,表明自己对美好理想的憧憬,对高尚情操的崇奉,对庸劣世态的憎恶。其懿德高行与美学情趣,在当时具有现实意义,在今天也不失其思想价值。 公元1072年,周敦颐来到江西,创办了濂溪书院,从此开始设堂讲学,收徒育人。他将书院门前的溪水命名“濂溪”,并自号“濂溪先生”。因他一生酷爱莲花,便在书院内建造了一座爱莲堂,堂前凿一池,名“莲池”,以莲之高洁,寄托自己毕生的心志。先生讲学研读之余,常漫步赏莲于堂前。后造就一篇《爱莲说》,其佳句“出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”成为千古绝唱,至今仍脍炙人口。 《爱莲说》的作者周敦颐,他不是一个大文学家,甚至于他也不是个文学家,他在中国历史上留下名字主要是因为他是个思想家。我们大家知道中国的思想史,如果从上游往下说,汉代是“经学”著称、魏晋是“玄学”、隋唐是“佛学”、宋代以后“宋明理学”,而“宋明理学”的开山祖就是周敦颐。所以他主要是个思想家。但是《爱莲说》使得周敦颐尽管不是个文学家,这一篇却成为一个经典的、不朽的作品。 周敦颐生前并不为人们所推崇,学术地位也不高。人们只知道他“政事精绝”,宦业“过人”,尤有“山林之志”,胸怀洒脱,有仙风道气。但没有人知道他的理学思想,只有南安通判程太中知道他的理学造诣很深,并将两个儿子——程颢、程赜送到他的门下,后二程均为著名理学家。南宋学者,胡宏对敦颐的理论学加以尊信,理学集大成者朱熹对他评价很高,为他作事状,又为《太极图.易说》、《易通》作了注解。张(木加武字)称他为“道学宗主”,其名声逐渐大起,九江、道州等、南安等地纷纷建濂溪祠纪念他,宁宗赐敦颐谥号为“元”,因此敦颐又被称为“元公”,到理宗时,从祀孔子庙庭,确定了周敦颐的理学开山地位。 周敦颐性情朴实,自述道:“芋蔬可卒岁,绢布是衣食,饱暖大富贵,康宁无价金,吾乐盖易足,廉名朝暮箴”。他从小信古好义,“以名节自砥砺”。平生不慕钱财,爱谈名理,他认为“君子以道充为贵,身安为富”。他虽在各地作官,但俸禄甚微,即使这样,来到九江时,他还把自的积蓄给了故里宗族。 周敦颐酷爱雅丽端庄、清幽玉洁的莲花,曾于知南康军时,在府署东侧挖池种莲,名为爱莲池,池宽十余丈,中间有一石台,台上有六角亭,两侧有“之”字桥。他盛夏常漫步池畔,欣赏着缕缕清香、随风飘逸的莲花,口诵《爱莲说》。自此莲池名震遐迩。 九江的烟水亭最初是由周敦颐修建的,因为亭在湖心,一墩如月,故名“浸月亭”。后不断兴废,取“山头水色薄笼烟”之意境,改名“烟水亭”。清顺治十七

七年级下册期末语文复习资料之爱莲说

爱莲说 水陆草木之花,可爱者甚蕃。 之:可:者:甚:蕃: 晋陶渊明独爱菊。 独: 自李唐来,世人盛爱牡丹。 李唐:盛: 予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 予(yú): 之:染:濯(zhuó): 清涟(lián):妖:亵玩 ..:焉:中通.外直.:不蔓.(màn)不枝.: 香远益 ..清:亭亭净植: 可.(远观): 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。 谓:隐逸:君子:者: 噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人? 牡丹之爱,宜乎众矣。 噫: 鲜(xiǎn):闻: 同予者何人: 宜.乎众.矣:

一、知识点 1、骈句,相接的两句话,字数相同,意思相对,叫做骈句。骈句和排比句以外,统称散句。 2、《爱莲说》的写作特点是:托物言志,立意高远,巧妙运用衬托和比喻;骈散相间 3《爱莲说》的结构,我们可以概括为:一条线索,即以爱莲为线索;两个陪衬,即以草木之花为莲的总陪衬,以菊花和牡丹作为莲的旁衬和反衬;三种类型,即以写三种花来写三种人:隐逸者富贵者君子 4、本文采用了以花喻人、托物言志的写法。作者对莲的描述和赞美寄寓着他不慕名利,洁身自好,要在污浊的世间保持高洁的品格和坚贞的节操思想感情。 5、文章前后照应,“予独爱莲”和“莲之爱,同予者何人”一句照应,“牡丹之爱,宜乎众矣”和“世人盛爱牡丹”一句照应,“宜乎众矣”的“众”和“独”一词形成反照应。 6、第一段的表达方式以描写为主,第二段的表达方式以议论为主。议论,文中“谓”能集中体现出来。抒情,文中“噫”作了提示。 二、用原文回答问题 1、描写莲花高洁质朴的句子是: 2、全文的中心句是: 3、周敦颐《爱莲说》:咏莲名句: 4、公园花展,观赏牡丹的人总比观赏其它花的人多,用《爱莲说》中的话来说,就是: 5、表现主人不受世俗羁绊,对世俗生活厌弃的句子是: 6、描写莲美好形象的句子是: 7、与“近朱者赤,近墨者黑”相对比,集中表现莲高洁品质,现在人们常用来比喻

七年级语文下册(语文版)教案第23课 爱莲说

学案 一、字音字形 甚蕃.(fán)淤.泥(yū)濯.清涟.(zhuó lián) 不染.(rǎn)亵.玩(xiè)隐逸.(yì)噫.(yī) 二、重要词语 1.重点词理解 (1)可爱者甚蕃.:多 (2)晋陶渊明独.爱菊:仅,只 (3)濯清涟而不妖.:美丽而不庄重 (4)不可亵.玩焉:亲近而不庄重 (5)花之富贵者.也:……的人或物 (6)花之君子 ..者也:指人格高尚的人 (7)陶后鲜.有闻:少 (8)同予.者何人:我 2.一词多义辨析 3.词类活用解释 (1)不蔓不枝 活用词语:蔓解释:名词用作动词,长枝蔓。 活用词语:枝解释:名词用作动词,生枝节。 (2)香远益清 活用词语:远解释:形容词作动词,远播,远远地传送出去。 4.古今异义区分 (1)亭亭净植. 古义:竖立今义:种植 (2)宜.乎众矣 古义:当然今义:合适,应当 5.文言句式 (1)出淤泥而不染,濯清涟而不妖。(省略句,谓语动词“出”和“濯”后面省略了介词“于”) (2)予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。(判断句) 三、作家作品

本文作者周敦颐,北宋著名哲学家。字茂叔,谥号元公,道州(今湖南道县)人。晚年在庐山莲花峰下建濂溪书堂讲学,世称“濂溪先生”,是宋代理学的创始人,著有《周元公集》。 1.文章用了两个“独”字,表现了作者什么样的生活态度? 点拨:两个“独”字,都表现出遗世独立、决不随波逐流的生活态度。但“我”爱莲又与陶渊明的爱菊有所不同。 2.课文第一段和第二段前半部分均按“菊—牡丹—莲”的顺序写的,为什么文末却按“菊—莲—牡丹”的顺序写呢? 点拨:前半部分按“菊—牡丹—莲”的顺序写,是为了突出作者对莲的喜爱;后文按“菊—莲—牡丹”的顺序写,是从褒贬的角度,说明凡是超凡脱俗的事物,欣赏的人就少,而趋势媚俗的事物,欣赏的人就多。把正面的内容放在前面写,最后用反面的内容来反衬一下,更有独到之处;这三句分别用陈述句、疑问句和感叹句表述,特别是最后写牡丹时用了感叹号,更表达了作者内心复杂的思想感情。 3.核心图解 1.下列加点字注音全都正确的一项是()。 A.甚蕃.(pān)亵.玩(xiè) B.出淤.泥(yū)鲜.有闻(xiān) C.濯.清涟(zuó)噫.(yī) D.清涟.(lián)不蔓.不枝(màn) 2.解释下列句中加点的字。 (1)可爱者甚蕃.____________ (2)陶后鲜.有闻____________ (3)亭亭净植.____________ (4)濯.清涟而不妖____________ 3.下列各组中加点词词义不同的一项是()。 A.同予者何.人 何.陋之有 B.可.远观而不可亵玩焉

初中语文文言文周敦颐《爱莲说》原文与译文(含赏析)

初中语文文言文周敦颐《爱莲说》原文与译文(含赏析) 原文 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之宝贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。 译文 水上,陆上各种草和木的花,可爱的非常多。晋朝陶渊明唯独喜爱菊花。从唐朝以来世人的人们非常喜爱牡丹。我唯独喜爱莲花,它从污泥中长出来,却不受到污染,在清水里洗涤过但是不显得妖媚,它的茎中间贯通,外形挺直,不牵牵连连,不枝枝节节的,香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里,可以远远地观赏但是不能贴近去轻慢地玩弄啊。 我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的宝贵者;莲花,是花中的君子。唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲花的爱好,像我一样的人还有什么人呢?对于牡丹的爱好,人数当然就很多了。 赏析 邓韶玉 周敦颐是北宋理学濂洛学派创始人、二程(程颖、程颐)的老师。他博学力行,品德高尚,为官清廉,不媚权贵,明断狱案,得到人民的赞赏。北宋中叶,士大夫在封建统治者诱掖下,追求富贵利达,耽于享乐之风盛行。作者目击时弊,慨然命笔,写成此篇借物咏志的小品,通过对莲花的爱慕与礼赞,表明自己对美好理想的憧憬,对高尚情操的崇奉,对庸劣世态的憎恶。其懿德高行与美学情趣,在当时具有现实意义,在今天也不失其思想价值。 作者起笔说:“水陆草木之花,可爱者甚蕃。”选用“可爱”二字,包罗群芳,表明托物寄兴,并不刻意求工,极见其立言斟酌之妙。接着叙说“晋陶渊明独爱菊”。陶渊明不肯为五斗米折腰,解绶归隐后,饮酒赋诗,安享“采菊东篱下,悠然见南山”的田园逸趣。“独爱菊”,显示渊明雅致芬芳,傲然物外的性格。继写“自李唐来,世人甚爱牡丹”。据唐人李肇《国史补》卷中载:“京城贵游,尚牡丹,三十馀年矣。每春暮,车马若狂,以不耽玩为耻。执金吾铺官围外寺观种以求利,一本有值数万者。”又刘禹锡《赏牡丹》诗:“惟有牡丹真国色,花开时节动京城。”自居易《买花》诗:“共道牡丹时,相随买花去。……一丛深色花,十户中人赋。”都从不同侧面反映了唐人、特别是统治阶层“甚爱牡丹”的好尚。然后作者撇开一笔说,让那班人爱其所爱吧,“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”。这一连串铺叙,对莲花挺拔秀丽的芳姿,清逸超群的令德,特别是可敬而不可侮慢的嵚崎磊落的风范,作了淋漓尽致的渲染。作者所表达的,决不是一班文士墨客百无聊赖的闲情逸致,而是他身处污浊环境,独能超然脱俗,保持高风亮节的自我写照。他为官正直,数洗冤狱,为民作主;晚年定居庐山,著书明道,洁身自爱,颐养天年,便是身体力行,澹泊明志的体现。这正是这篇小品能给人思想情趣以深切感染的着力之处。 接下来,作者对三种花象征的不同性格进行了比较和品评:“予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。”本来,花是不具备人格的,但在作者眼里,莲花近于

八年级语文:《爱莲说》(教学方案)

( 语文教案 ) 学校:_________________________ 年级:_________________________ 教师:_________________________ 教案设计 / 精品文档 / 文字可改 八年级语文:《爱莲说》(教学方 案) Chinese is known as the "Mother of Encyclopedias", which is the best interpretation of it, so learning Chinese is very important.

八年级语文:《爱莲说》(教学方案) 师:同学们,今天我们学习一篇文言文,请大家把书翻到××页。这篇文章的题目是,作者是宋朝的哲学家周敦颐。(边讲边板书:爱莲说周敦颐dūnyí)注意这个“颐”字的写法,左边中间是个“口”字。“说”这种文体我们还没有接触过,预习的时候我们是否注意到课本哪里介绍了“说”这种文体的特点呢?(学生纷纷举手)请前热电厂的这位同学。 生(1):课本注释⑩告诉我们:说是一种文体,可以说明事物,也可以发表议论或记叙事物。 师:这位同学预习时注意了读注释,很好。我们知道,“说”这种文体可以灵活地运用说明、记叙和议论的表达方式,偏重于议论。那么题目的意思是什么呢? 生(2):是不是可以理解为“谈谈爱莲花的道理”。

师:对,说说爱莲花的道理。周敦颐要告诉我们,他爱莲花有什么道理呢?我们来读课文。先由我来朗读课文,请大家在难读难写的字下面画一下,注意听准字音,注意句子的语气语调。 (老师朗读课文) 师:听了一遍,大家已画出了难字生词了吧?现在请大家对照一下屏幕上映出的生字词,把没画出的再画出来。(显示字幕)请两位同学在黑板上给屏幕上映出的加点字注音,其他同学在书上注音。上讲台来的同学一位注前面的五个字,另一位注后面的四个字。 (屏幕显示) (学生注音,注错了一个,“鲜”注为xiān) 师:大家看黑板,有没有注错?(学生纷纷举手)请那位同学说。 生(3):“鲜”应该读xiǎn,不读xiān。 师:为什么这里读xiǎn,你能用这个读音的“鲜”组个词吗? 生(3):“鲜”在这里是少的意思,可以组——(语塞,其他同学举手)