高中地理_第四章第三节河流地貌的发育教学设计学情分析教材分析课后反思

《河流地貌的发育》教学设计

【课标要求】

野外观察或运用视频、图像,识别3~4 种地貌,说明其景观的主要特点。

【核心素养定位】

1.观察实验,说出流水侵蚀作用的三种形式及其对地表形态的影响。(地理实践力、综合思维)

2.通过观察河谷的演变过程实验、图片和动画,分析不同阶段河流侵蚀作用的差异,描述河谷的形成过程。(区域认知)

3.通过观察、设计、动手做实验,探究冲积扇的形成过程、地貌景观特点,以及与人类活动的关系。(地理实践力、人地协调观)

【教学重点】

1.流水侵蚀作用的三种形式及其对地表形态的影响

2.流水堆积地貌的形成

【教学难点】

河流的侵蚀地貌与堆积地貌的形成原理

【教具】

沙子、多媒体课件、希沃授课助手

【教学过程】

一、复习导入

视频《一粒沙子的独白》,思考这粒沙子的旅程体现了哪几种外力作用?

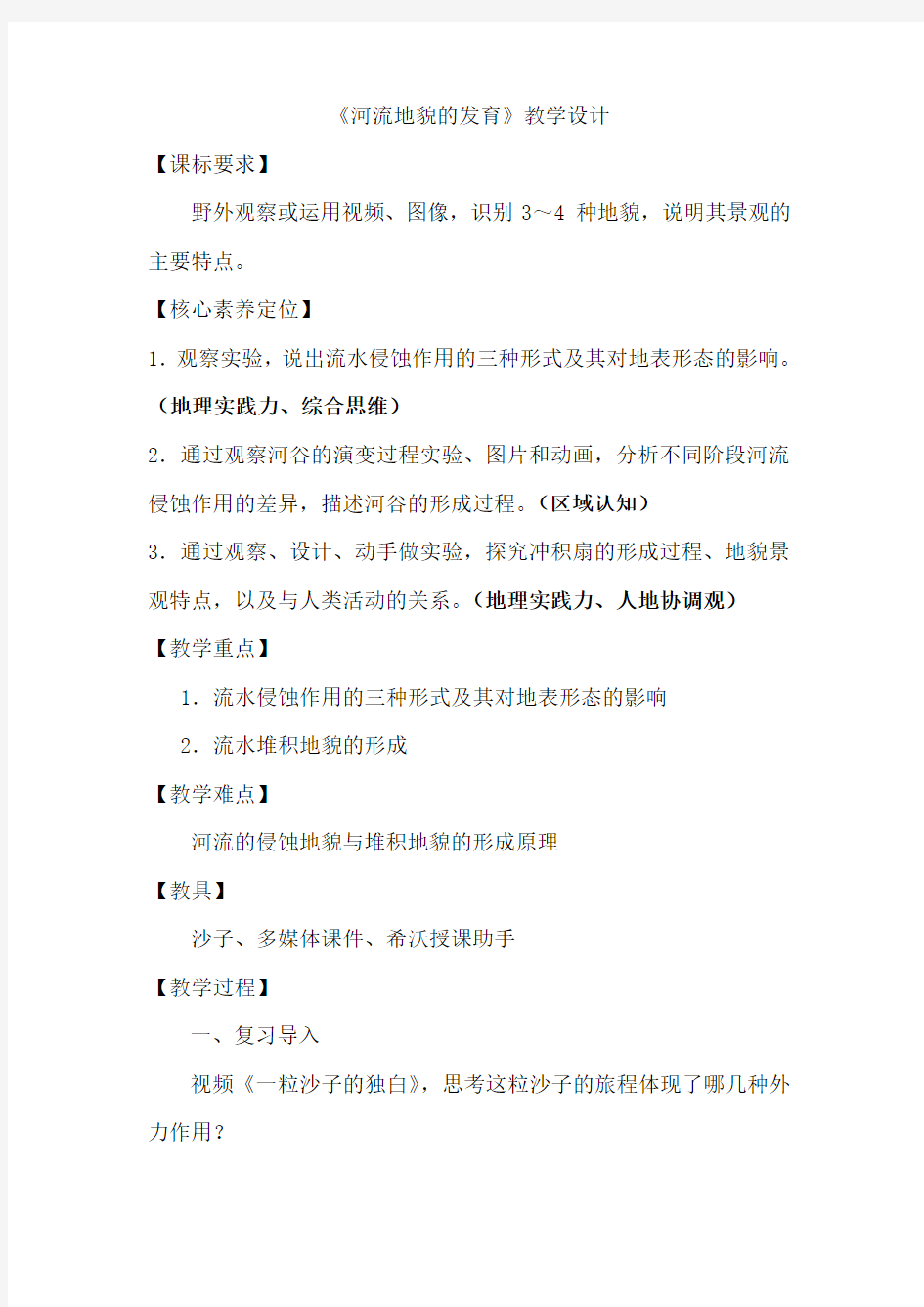

二、新课讲授

三、当堂检测

本课考点相关试题。【板书设计】

【知识结构】

《河流地貌的发育》学情分析

【知识基础】

通过第一节的学习,学生已掌握内、外力作用的能量来源及主要表现形式,对于河流也有一定的认识。因此,本节课可以减少对理论知识的讲解,主要通过呈现地貌景观,引导学生归纳总结流水地貌的特征,合作探究流水地貌的成因。

【技能】

高一学生具备了一定的地理现象分析能力,能够透过事物现象分析内在本质与原理。同时,通过对山岳地貌的学习,具备了运用实例分析内力作用和外力作用对地表形态影响的能力。

【思维】

高一学生开始由形象思维向抽象思维过渡,对抽象的概念和原理以冲积扇为例

以黄河河谷为例 河流堆积地貌 河流侵蚀地貌

河流地貌的发育

有一定兴趣,由机械记忆逐渐变为以理解记忆为主。

【不足之处】

综合分析能力还有待进一步提高。另外,本节的部分内容专业性较强,有一些新概念,如溯源侵蚀、河漫滩等,而且本节主要体现了地理过程,对学生的认知要求较高,学生需要具备较强的分析和想象能力。

《河流地貌的发育》效果分析

1.在教学目标达成方面,学生已经掌握了河流侵蚀作用的三种形式;并且能够分析不同河段的侵蚀地貌的特点;能够描述冲积扇和三角洲的形成过程及地貌特点。但是,学生在描述形成过程时,过于口语化,应该加强学生对地理专业术语的理解和使用。

2.在课堂教学效果方面,学生在老师的引导下,绝大部分同学能够紧跟课堂的节奏,积极主动参与,掌握河流地貌相关知识,提升案例分析的能力。

3.在课后检测方面,基础题过关率达到90%,但是拓展延伸题过关率偏低,比如:河流地貌与生活实际和情景联系起来的题目,对学生而言难度偏大,学生知识迁移的能力较差,需要进一步培养。

《河流地貌的发育》教材分析

【教材的地位和作用】

本节课内容选自人民教育出版社高中地理必修一第四章第三节

的《河流地貌的发育》。

本节内容作为一个以外力作用为主的地表形态的实例,与第二节《山地的形成》相对应,是对第一节内力作用、外力作用理论知识的验证和运用,学生通过山地地貌和本节的学习,可以学会分析影响地表形态变化的内、外力因素,学会分析地表形态对人类活动的影响。

本节教材可以分为两大部分:第一部分“河流侵蚀地貌”分别选取河谷的上游、中下游作为河流侵蚀地貌案例进行剖析;第二部分“河流堆积地貌”中,主要介绍了典型的地貌类型:冲积扇、河漫滩和三角洲的形成进行了较为详细的介绍。目的是加强学生对河流地貌形成过程的理解,并初步了解分析地貌形成过程的方法。

【教学重难点】

教学重点

1.流水侵蚀作用的三种形式及其对地表形态的影响

2.流水堆积地貌的形成

教学难点

河流的侵蚀地貌与堆积地貌的形成原理

《河流地貌的发育》评测练习

读图回答1-2题

1.比较图中河流a,b,c三处的位置与三幅断面图,河流位置与断面对应关系正确的是( )

A.①—a,②—b,③—c B.①—b,②—a,③—c

C. ①—c,②—b,③—a D.①—c,②—a,③—b

2.与河流位置a、b、c对应的外力作用分别是()

A.侵蚀、搬运、堆积

B.侵蚀、堆积、搬运

C.堆积、搬运、侵蚀

D.搬运、堆积、侵蚀

3.“扇三角洲”是由临近高地推进到稳定水体中的冲积扇。

对图中“扇三角洲”特征的叙述,正确的是( )

A.从上游到下游,沉积物越来越厚

B.从上游到下游,沉积物颗粒越来越大

C.图中的水体一定是海洋

D.一定发育在河流出山口处

4.蛇曲地貌处的流水作用为()

A. 凹岸和凸岸都侵蚀

B. 凹岸和凸岸都堆积

C. 凹岸堆积,凸岸侵蚀

D. 凹岸侵蚀,凸岸堆积

5.作用于“V”型河谷的力主要是流水的( ) A.下蚀和溯源侵蚀 B.侧蚀和堆积

C.侧蚀和溯源侵蚀 D.下蚀和堆积

读“三角洲形成过程图”,回答下题。

6.根据上面各图可得出三角洲形成的

先后顺序为( )

A.甲、乙、丙、丁、戊、己

B.丁、乙、甲、丙、己、戊

C.丙、甲、丁、乙、己、戊

D.乙、丙、丁、甲、戊、己

7.读图填空。

(1)从地貌上看甲图是,乙图是,二者都是河流

地貌。

(2)若甲、乙两地貌在丙图中有分布,则其对应为甲在处分布,

乙在处分布。

(3)随河流流速的减弱,河流携带的泥沙会沉积下来,并且有一定的规律:颗粒大、密度大的物质先沉积,颗粒小、密度小的物质后沉积。由此判断,甲图中沿A→B方向物质组成可能是( )

A.黏土砾石粉砂B.粉砂黏土砾石

C.砾石粉砂黏土D.砾石黏土粉砂

《河流地貌的发育》课后反思

反思本节课,可以继续保持并进一步提高的是:

1.能够根据新课标要求以黄河为案例进行教学,课前通过设计流水侵蚀实验的方式,让学生通过亲自动手操作、观察实验现象,直观的理解河流侵蚀作用的三种形式以及冲积扇的形成过程,遵循直观性的教学原则;

2.课堂上通过小组合作完成冲积扇实验,探究形成原理,并能够将学生实验成果投放到发屏幕上,引导学生对比分析,充分体现了以学生为主体的学习地位;

3.板书多采用板图形式呈现,通过板图更直观的呈现知识点,促

进学生对知识的理解;

4.课堂小结采用构建知识体系和习题的方式,充分培养了学生解决问题、总结问题的能力。

不可否认,本堂课仍然存在诸多不足之处需要提高:

1.课堂教学中创设情境太少,在以后的教学中可以多创设情境,让学生在情境中学习,更能激发学生学习的积极性和热情,更有助于学生理解知识。

2.检测题难度偏低,主要是基础题。可以设置分层检测题,对学有余力的同学提高习题难度,因材施教。

《河流地貌的发育》课标分析

【课标要求】

野外观察或运用视频、图像,识别3~4 种地貌,说明其景观的主要特点。

【课标解读】

1.既为合格性考试,也是等级性考试的内容。

2.教学要把握以下要点:

一要选择典型地貌,像中国典型的、山东本土的地貌,

如流水地貌、风成地貌、海岸地貌、山岳地貌等;

二要让学生会描述所识别的地貌,并说明其主要特点;

三重视地理实践活动的开展,及视频、图像等资料的运用。

3.在本节《河流地貌的发育》当中以黄河为例,分析河流的侵蚀作用和堆积作用,以及由此形成的河流地貌。该标准的行为动词是“分析”,

属于理解层次的水平要求——即要求学生达到的认知水平是:能够理解塑造地表形态的外力作用。