与城市融合_长沙简牍博物馆设计与反思

67

与城市融合:长沙简牍博物馆设计与反思

※

Integrating with the City: Design and Reflection of Changsha Bamboo Slips Museum

欧阳国辉 周榕 王成刚Ouyang Guohui Zhou Rong Wang Chenggang

摘 要:以长沙简牍博物馆为例,从城市空间、

建筑空间、博物馆观众、内容与方式、营销与管理等几个方面进行设计的探讨和反思,得出博物馆应该尊重和整合城市空间,引导城市空间的发展;博物馆建筑应该以人为主体,构建具有亲和力的文化场所,服务于社会大众,达到与城市的融合。

关键词:博物馆; 反思;调查; 融合

A b s t r a c t : T a k i n g C h a n g s h a

B a m b o o

Slips Museum as the example to make the discussion and reflection about its design from several aspects,like the city space, the building space, the museum audience, the content, the form, the marketing, the m a n a g e m e n t a n d s o o n. C o m i n g t o a conclusion which is that the museum should respect and the conformity the city space, guide the development of the city space. The museum building design should be on people oriented basis to construct have the affinity cultural place, to serve the public, and to integrate with the city.

K e y w o r d s :m u s e u m ;r e f l e c t i o n ;

investigation;integrate

中图分类号:TU242.5文献标识码:B

文章编号:1008-0422(2011)04-0067-04

1 前言

博物馆作为城市公共文化建筑的重要组成部分,是城市的精神高地,是城市发展的发动机。2003年全国博物馆免费开放以来,博物馆在城市的公众文化生活中的作用越来越突出。社会需要博物馆,博物馆应该更好地为社会服务。然而,我国2300多所博物馆中,近半数依然存在参观人数少、利用率较低的问题。有的甚至常年冷冷清清,门可罗雀。作为向公众普及科学知识,传播科学思想和提高国民素质的重要窗口以及城市的重要人文景观,其内在的潜力和优势远远没有发挥出来。博物馆与城市、与公众、与城市公共文化服务应该是一种什么样的关系,既是博物馆发展的问题,也是城市人文生态环境构建的重要课题。本文以长沙市简牍博物馆为例,通过设计的探讨和反思,对这一课题进行研究。

长沙市简牍博物馆,是保护1996年长沙走马楼出土的16万枚孙吴时期纪年简牍,由国家投资6600多万而建的专题博物馆。2000年方案中标,2001年完成施工图设计,主体建筑2003年建成,2005年6月完成装修和陈列布展,免费对外开放。但是,因为博物馆前广场仍然未建成,博物馆正面形象处于待拆迁的旧城房屋之间,参观者也只能从侧面进入博物馆。2010年底由长沙市政府投资建设的博物馆馆前市民广场建成投入使用。至此,博物馆才可以说完完全全地建成投入使用。博物馆从规划选址、建筑设计、陈列设计到馆前广场投入使用,至今已整整12个年头。作为当

作者简介:欧阳国辉(1968-),男,湖南长沙人,长沙理工大学设计艺术学院副教授,硕士研究生导师,国家一级注册建筑师;周榕,清华大学副教授;王成刚,长沙市建筑设计院有限责任公司高级建筑师,国家一级注册建筑师。

※湖南省科技计划资助项目(2009ZK4003),湖南省哲学社会科学规划基金项目(09YBB009)

初博物馆的设计者到现在的参观者和设计的回访者,对于简牍,我们是有感情的,十二年的建设,十二年的等待和思考,城市、博物馆、建筑设计、陈列设计、文化传播、管理与运营等等方面都发生了巨大变化,许多问题都值得我们去思考。下面我们以多学科方法从环境的角度对博物馆设计进行探讨和反思。

2 多学科研究方法应用

我国博物馆事业发展较慢,拥有广阔的空间。打破学科界限,整合建筑学、博物馆学、社会学、文化传播学和城市公共空间理论,对博物馆进行系统研究,有利于博物馆学科的发展与进步。从博物馆设计层面(城市空间、建筑空间、陈列空间)和使用层面(社会大众、内容与方式、营销与管理)进行反思和现状调查与分析。寻找多学科交叉研究的突破点,以求建立一种多学科的博物馆设计研究方法(图1)。

3 博物馆硬质环境研究

3.1 与城市空间的关系

在全球化、城市化和多元化的今天,文化的类型和方式多种多样。城市空间的文化氛围如何营造,文化类型如何选择,既是一个方向性问题,也是一个城市人文生态问题,当然也是一个城市持续发展的问题。从城市公共空间理论和实践以及博物馆学研究看来,历史文化成为城市公共空间主要的文化表现内容和形式,场所的故事和记忆成为公共空间表达的主

要内涵。所有这些文化的方式大多可以概括在

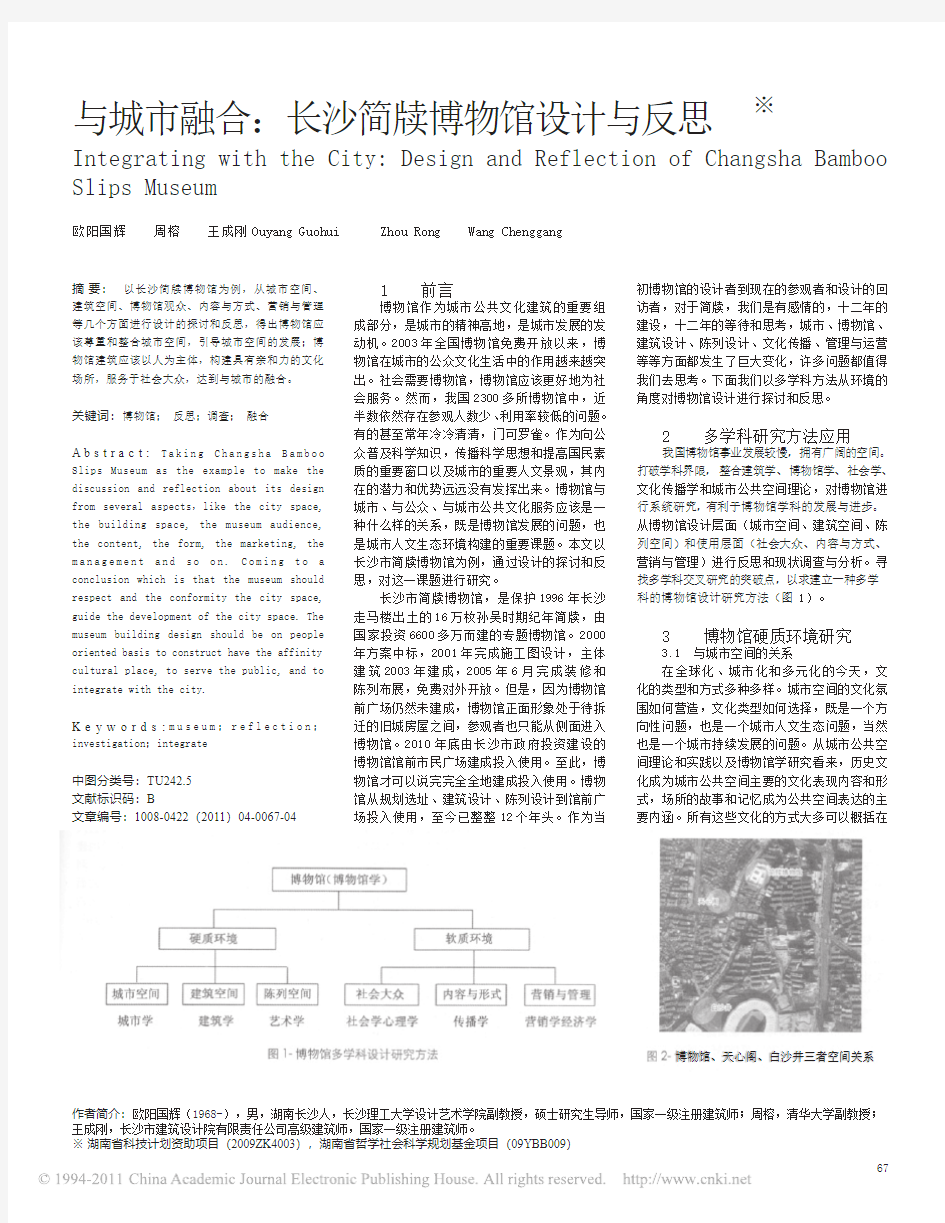

图1-博物馆多学科设计研究方法图2-博物馆、天心阁、白沙井三者空间关系

68

博物馆文化内容之内。博物馆因其独特的文化

资源优势而成为城市空间大众文化需求的重要

源泉。博物馆正走出高雅的殿堂,走向大众,

走进老百姓的生活,与城市空间相融合。

长沙简牍博物馆基地位于长沙市白沙路92

号,天心阁东北侧,西临建湘路,东接白沙路,

南面为规划的市民广场和城南路,地理位置重

要。长沙作为国务院首批二十四座历史文化名

城,随着城市开发建设,能够留下人们记忆的

场所已经所剩不多——城市的记忆在慢慢消失。

长沙天心古阁就是古城长沙的历史记忆。长沙

简牍博物馆选址于天心阁东北角,且配套建设

市民广场,强化了长沙的城市空间记忆。另外,

博物馆选址距白沙古井仅300m。作为长沙市

文化之源的白沙井,有着悠久的历史,至今,

白沙井水还在为现代的长沙市民提供清澈的泉

水。以白沙古井为核心的白沙公园,是长沙市

民不可缺失的生活、休闲、文化场所。博物馆、

天心阁、白沙井三者相距较近(图2),具备

整合一起形成城市文化核心区的地理条件。

从城市空间的角度分析,长沙简牍博物馆

规划选址是合理的。但是,博物馆、天心阁、

白沙井三者之间缺乏相互的联系,形式与内容、

文化活动、文化传播、市场运营等方面没有相

互的关联,城市空间有利的条件没有形成该区

域城市空间的特色,三者的文化资源处于离散

状态,造成长沙城市地域特色资源的一定浪费。

难得的是该地段的规划控制较好,尽管周边高

层建筑已形成围合,但是,以天心阁为中心的

保护空间仍然还在,为以后的城市空间整合和

文化资源优化留有余地。市民广场很好地将博

物馆与天心古阁联系起来,形成具有特色的城

市记忆场所(图3)。

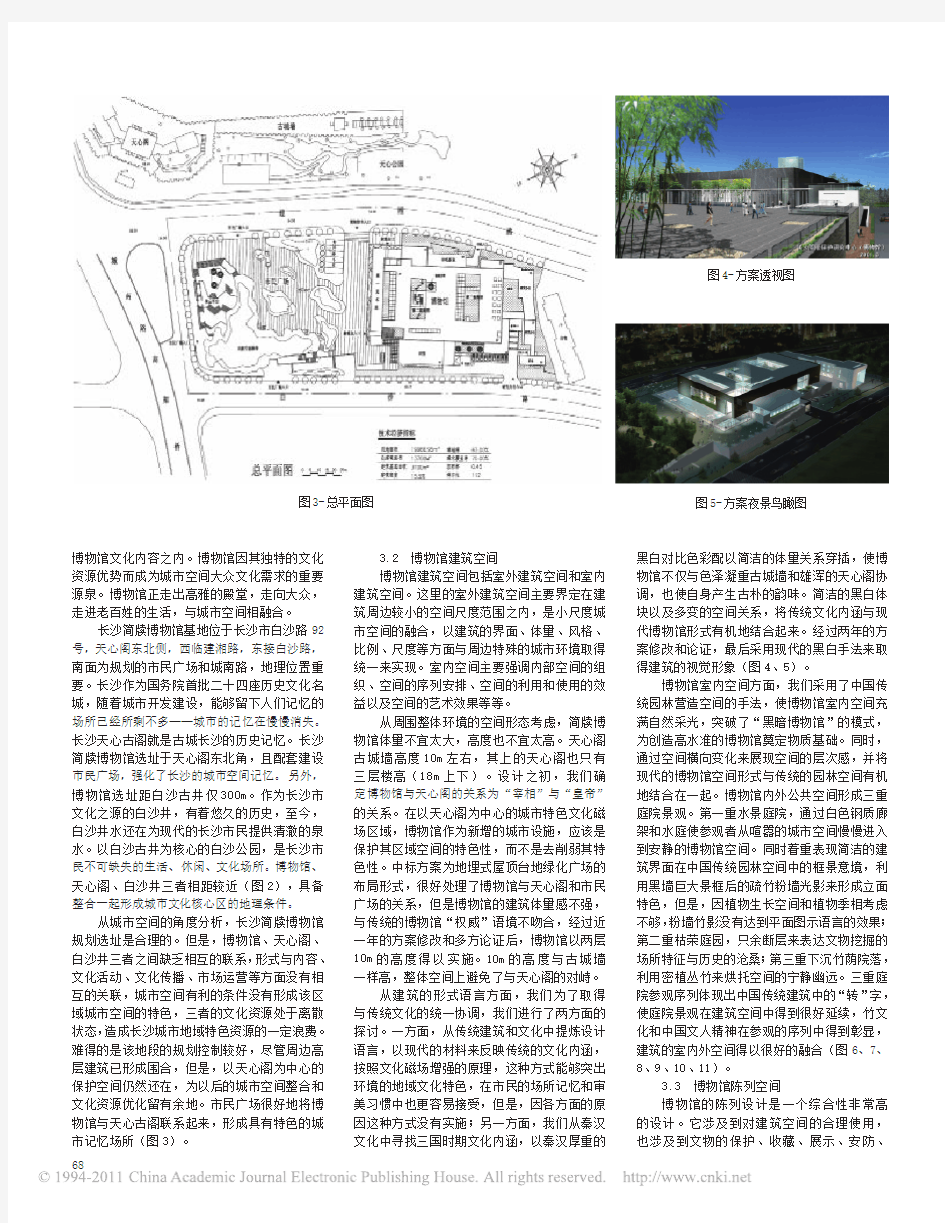

3.2 博物馆建筑空间

博物馆建筑空间包括室外建筑空间和室内

建筑空间。这里的室外建筑空间主要界定在建

筑周边较小的空间尺度范围之内,是小尺度城

市空间的融合,以建筑的界面、体量、风格、

比例、尺度等方面与周边特殊的城市环境取得

统一来实现。室内空间主要强调内部空间的组

织、空间的序列安排、空间的利用和使用的效

益以及空间的艺术效果等等。

从周围整体环境的空间形态考虑,简牍博

物馆体量不宜太大,高度也不宜太高。天心阁

古城墙高度10m左右,其上的天心阁也只有

三层楼高(18m上下)。设计之初,我们确

定博物馆与天心阁的关系为“宰相”与“皇帝”

的关系。在以天心阁为中心的城市特色文化磁

场区域,博物馆作为新增的城市设施,应该是

保护其区域空间的特色性,而不是去削弱其特

色性。中标方案为地埋式屋顶台地绿化广场的

布局形式,很好处理了博物馆与天心阁和市民

广场的关系,但是博物馆的建筑体量感不强,

与传统的博物馆“权威”语境不吻合,经过近

一年的方案修改和多方论证后,博物馆以两层

10m的高度得以实施。10m的高度与古城墙

一样高,整体空间上避免了与天心阁的对峙。

从建筑的形式语言方面,我们为了取得

与传统文化的统一协调,我们进行了两方面的

探讨。一方面,从传统建筑和文化中提炼设计

语言,以现代的材料来反映传统的文化内涵,

按照文化磁场增强的原理,这种方式能够突出

环境的地域文化特色,在市民的场所记忆和审

美习惯中也更容易接受,但是,因各方面的原

因这种方式没有实施;另一方面,我们从秦汉

文化中寻找三国时期文化内涵,以秦汉厚重的

黑白对比色彩配以简洁的体量关系穿插,使博

物馆不仅与色泽凝重古城墙和雄浑的天心阁协

调,也使自身产生古朴的韵味。简洁的黑白体

块以及多变的空间关系,将传统文化内涵与现

代博物馆形式有机地结合起来。经过两年的方

案修改和论证,最后采用现代的黑白手法来取

得建筑的视觉形象(图4、5)。

博物馆室内空间方面,我们采用了中国传

统园林营造空间的手法,使博物馆室内空间充

满自然采光,突破了“黑暗博物馆”的模式,

为创造高水准的博物馆奠定物质基础。同时,

通过空间横向变化来展现空间的层次感,并将

现代的博物馆空间形式与传统的园林空间有机

地结合在一起。博物馆内外公共空间形成三重

庭院景观。第一重水景庭院,通过白色钢质廊

架和水庭使参观者从喧嚣的城市空间慢慢进入

到安静的博物馆空间。同时着重表现简洁的建

筑界面在中国传统园林空间中的框景意境,利

用黑墙巨大景框后的疏竹粉墙光影来形成立面

特色,但是,因植物生长空间和植物季相考虑

不够,粉墙竹影没有达到平面图示语言的效果;

第二重枯荣庭园,只余断层来表达文物挖掘的

场所特征与历史的沧桑;第三重下沉竹荫院落,

利用密植丛竹来烘托空间的宁静幽远。三重庭

院参观序列体现出中国传统建筑中的“转”字,

使庭院景观在建筑空间中得到很好延续,竹文

化和中国文人精神在参观的序列中得到彰显,

建筑的室内外空间得以很好的融合(图6、7、

8、9、10、11)。

3.3 博物馆陈列空间

博物馆的陈列设计是一个综合性非常高

的设计。它涉及到对建筑空间的合理使用,

也涉及到文物的保护、收藏、展示、安防、

图3-总平面图

图4-方案透视图

图5-方案夜景鸟瞰图

69

安控等等问题。当然,所有的问题最终都要归结到博物馆为广大社会大众服务的本源上来。传统的博物馆陈列空间是以文物为主体的,对参观者来说,博物馆的陈列空间是一种“被引导”“被学习”“被关心”的空间。博物馆为少数精英阶层服务,参观者处于一种“疲劳”“没有自我”“被安排”的境遇,博物馆与社会大众有一定距离。现代博物馆在现代文化的影响和博物馆学科自身的发展下,逐步走向一种为大众服务的空间,一种留得住市民、吸引市民的空间。当然,这样的陈列空间因原有建筑设计的局限性,难以在传统博物馆中出现。长沙简牍博物馆作为新建的现代博物馆,在建筑设计阶段就考虑了简牍文物展示的独特性和艺术性,陈列设计阶段在充分理解建筑空间的基础上,将简牍从实到虚、从点到面、从动到静依建筑的空间展示出来,环境设计遵循总体文化氛围的要求,营造与竹简相关的庭院空间和视觉意象,构建自然阳光展厅,使人、自然与文物三者达到统一,实现时空的艺术个性彰显。当然,竹简与木牍,就其展示性来说是有限的,仅仅依靠传统的文物展示、场景复原、文字、多媒体展示等手段是远远不够。按照现代传播学的观点,信息的传播重点在于传播的途径和方式。设计中,我们按照现代博物馆学的新思路,在博物馆室内空间中设置茶室、书吧、文物修复参观区、简牍衍生产品区、讲堂等等,陈列空间内强调人的感受和参与性,使新建的博物馆满足现代人的文化精神需求。但是,这些与陈列空间同等重要的功能大多没有采用,走向大众化的现代博物馆设计理念与管理还存在一定的距离。

4 博物馆软质环境研究

4.1 参观者——社会大众

随着当代人生活水平的提高和思想观念的进步,人们希望博物馆内的活动内容和形式更加丰富。这包括三个方面,一是不满足于陈旧的陈列内容,希望能有经常性多样化的展览,开阔公众的视野,促进文化交流。二是不满足于常规的实物陈列的交流方式,而希望博物馆补充多种媒介交流手段,另外也希望博物馆能安排多种多样的教育项目和可以直接参与的交流活动。三是希望博物馆同时为公众日常的休闲活动提供方便。

在博物馆公共活动的行为心理上,当代观众希望博物馆的环境能激发人多方位的参与欲望,提高参观的兴趣,促进人们的交往;希望博物馆的空间能支持当代文化休闲活动的心理特征,提供一种外向的、舒适的、轻松自由的环境,让人们自愿参与,自主选择。

长沙简牍博物馆,我们打破了传统的空间组织方式,树立以人为主体的设计原则,取得了一定的效果,但是,因为博物馆展示设计布置以及后来的管理,建筑师无能为力,要真正做到公众喜欢的、能留得住人的博物馆、轻松的博物馆还存在许多的不足。因此,博物馆投入使用一段时间后,针对博物馆与大众的关系,我们对长沙简牍博物馆的参观者做了问卷调查。发放100问卷,回收有效问卷86份,通过统计,我们可以看出:(1)非本市参观者占74%,本市市民参观者仅26%,比例较低;(2)参观者年龄结构单一,青年学生比例77%,少年和中老年比例很少;(3)免费参观,博物馆的回访率仍然较低;(4)参观者在博物馆停留时间不长;(5)博物馆宣传力度不够(图12)。 4.2 内容与形式——大众参与

在21世纪的今天,我们处于一种异质的社会文化背景,为发挥地域的文化特色和优势,博物馆建筑应该以人为主体为公众服务,设立大众可参与的机会和空间,并且,应充分利用现代网络媒体的手段,来传播文物的内涵和相关信息,使博物馆文化资源释放出应有的能量。

按照现代博物馆理论,在博物馆内,人、建筑、文物是互动的。进入博物馆的参观者本身就是展示内容的一部分。博物馆的内容和展示形式如果仍然是以文物为中心的话,将难以跳出传统博物馆以收藏和研究为主题的博物馆“权威语境”。简牍博物馆,我们营造一种以“人为主体”“公众参与”的现代博物馆空间。但是,从建成投入使用来看,效果一般。5000m 2陈列分为两大部分,一楼为简牍专题及相关文物陈列。二楼变成了长沙文物精华展示,一楼的茶室、书吧以及简牍衍生产品区都没有实施;二楼原设计的文物修复参观区被空置下来,有时变成了员工的羽毛球场,博物馆的公众参与性缺失。经过调查可以发现,参观者对馆内最感兴趣的部分是简牍的实物展示,这也是吸引游客来博物馆的主要原因。在可增加的功能方面,简牍及相关模型DIY 体验区以及纪录片放映室是绝大多数参观者的选择,其次是纪念品商店。这说明,游客希望参与一些与博物馆本身主题相关的活动项目,但是博物馆这种相关的项目较少或者没有(图16、17)。由此可见,建筑师与业主的思想意识的统一是好作品的前提。只有设计者、管理者共同关注公众的行为方式和心理需求,才可能创造真正为公众服务的博物馆建筑。

值得庆幸的是,

博物馆院落式空间布局,

图6-正面透视图7-主入口

图8-第一重水庭图9-第二重庭院图10 第三重竹庭图11-报告厅休息外廊

70

让人感觉亲切、自然。大面积落地玻璃窗的

使用,最大限度利用了自然通风和采光,庭

院中竹影不离参观者视线,竹—竹简—中国

文人精神—中国文化在空间中得以交织,景

与物,物与情,情与文化交融,情随景动,

物因情存,中华文化得以传承。参观者没有

出现“博物馆疲劳症”。参观者在博物馆内

感受是轻松的,没有传统博物馆那样的压抑

感。特别是在第三重庭院空间,全玻璃的廊

道空间使参观者置身于竹林之中,清新而自

然。在参观主楼梯,全白色的空间处理变成

了参观者展示自我的现代舞台。二楼观众出

口坡道,利用顶部自然采光,使参观者人人

充满着阳光的洗礼。

4.3 营销与管理——文化消费

博物馆在城市中越来越显现其重要的地

位,已经逐渐成为洋溢着艺术、文化和设计

氛围的地方,成为艺术消费场所。博物馆通

过多种多样的方式将“高雅”的艺术内容带

入到公众群体,满足广大的社会需求,带动

着一方文化经济的发展。20世纪80年代以

后,随着国际博物馆协会将博物馆的定义由

“不追求盈利”修改为“不以营利为目的”,

博物馆娱乐功能也得到了拓展,商业服务功

能和娱乐服务功能成了博物馆功能的重要组

成部分。从宏观角度看,博物馆逐渐成为城

市大众文化消费的场所,这也是城市娱乐休

闲功能外化和拓展的必然结果。文化内容在

博物馆被消费,博物馆成为人们获取信息的

公共交流平台,公众群体基本而急切的感知

需求得到满足。

博物馆成为大众文化的消费场所,也是城

市娱乐休闲功能外化和拓展的必然结果。长沙

简牍博物馆,利用解放路与白沙路地形高差,

在白沙路设置了茶室和对外出租的展示场所,

后来,出租的场所成为“美庐美术馆”,吸引

了大量的书法美术爱好者和艺术家,集交流、

创作、艺术品买卖于一体。博物馆建成投入使

用过程,马路对面的“和园”文化休闲茶室随

即开业,运营至今,生意兴隆。博物馆西面与

天心公园、天心古阁隔路相望,区域文化氛围

浓厚。这里,经营者也没有错过良好商机,投

资兴建了古色古香的“盛世芙蓉”酒楼,酒楼

从建筑形式到室内装饰均采用传统的文化内涵

和诸多博物馆要素,使食客们在品尝美味的同

时,感受地方文化韵味。茶室、美术馆、酒楼

经营的成功实际上得益于该区域厚重的文化氛

围。这些成功的案例说明博物馆在带动区域文

化消费上有着巨大的潜力。

当然,简牍博物馆整体布局和内部空间设

计上,因为是12年前的设计,虽然有“大众

化”“文化消费”的概念,也构建了新的城市

博物馆空间组织方式,但是与真正的大众化、

生活化、市民化的文化场所仍然有一定距离。

建筑创作是一门遗憾的艺术,在以后的设计中

将不断完善。

5 结语

当代城市中博物馆的语境以及价值取向都

已经发生了巨大的变化,这必然会对博物馆设

计产生不可忽视的影响。在参与社会、服务社

会成为博物馆新的发展趋势大背景下,博物馆

的设计已经不再能严格地区分为作为展览的背

景或前景的建筑学,与它们自身的内容,更与

它们所服务的城市公共文化服务体系息息相关。

随着城市文化的不断发展变化以及社会多

元化的趋势,博物馆的硬质环境和软质环境都

将发生相应的改变。博物馆拥有丰富的文化资

源,在现代市场经济环境下,理应成为服务于

大众的文化消费的场所,表现出与城市空间融

合,服务于社会大众,在城市的公共文化服务

体系中发挥文化核心作用。

参考文献:

[1]项秉仁,吴云一. 当代博物馆建筑与

城市文化. 建筑学报,2009(3).

[2]汪克. 第二届华太设计论坛——当代

博物馆建筑设计探讨, 2008.

[3]王成,王琦. 博物馆建筑的若干理论

思考. 中国博物馆, 2002 .

[4][美国]珍妮特·马斯汀编著. 新博物

馆理论与实践导论[M]. 钱春霞等译. 江苏: 江

苏美术出版社, 2008.

[5]罗杰,劳拉: 面向未来的博物馆——欧

洲的新视野[M]. 北京: 北京燕山出版社,2007.

图12-调查问卷结果图示(来源:自绘)

图13-参观者最感兴趣的内容

图14-参观者对布展内容的建议