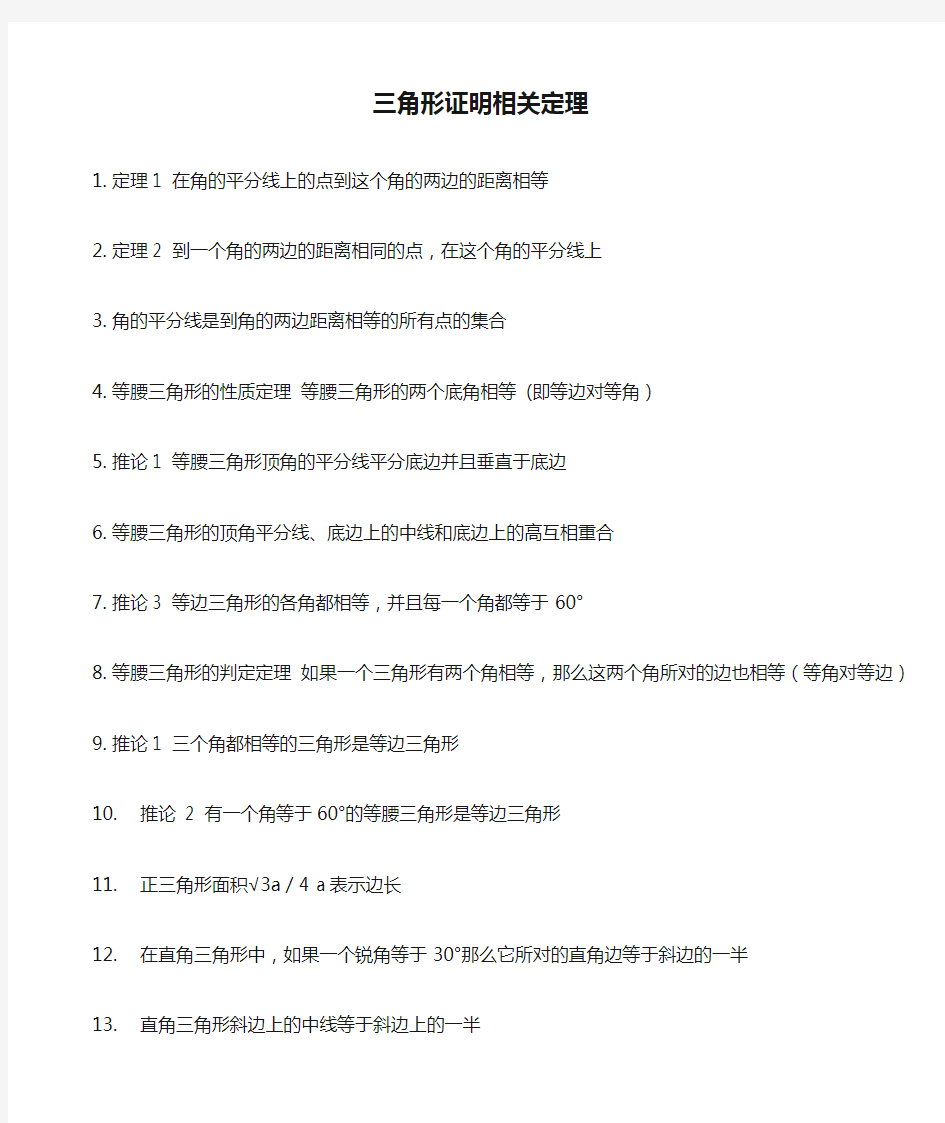

三角形证明相关定理

三角形证明相关定理

1.定理1 在角的平分线上的点到这个角的两边的距离相等

2.定理2 到一个角的两边的距离相同的点,在这个角的平分线上

3.角的平分线是到角的两边距离相等的所有点的集合

4.等腰三角形的性质定理等腰三角形的两个底角相等(即等边对等角)

5.推论1 等腰三角形顶角的平分线平分底边并且垂直于底边

6.等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和底边上的高互相重合

7.推论3 等边三角形的各角都相等,并且每一个角都等于60°

8.等腰三角形的判定定理如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等(等角对

等边)

9.推论1 三个角都相等的三角形是等边三角形

10.推论2 有一个角等于60°的等腰三角形是等边三角形

11.正三角形面积√3a/4 a表示边长

12.在直角三角形中,如果一个锐角等于30°那么它所对的直角边等于斜边的一半

13.直角三角形斜边上的中线等于斜边上的一半

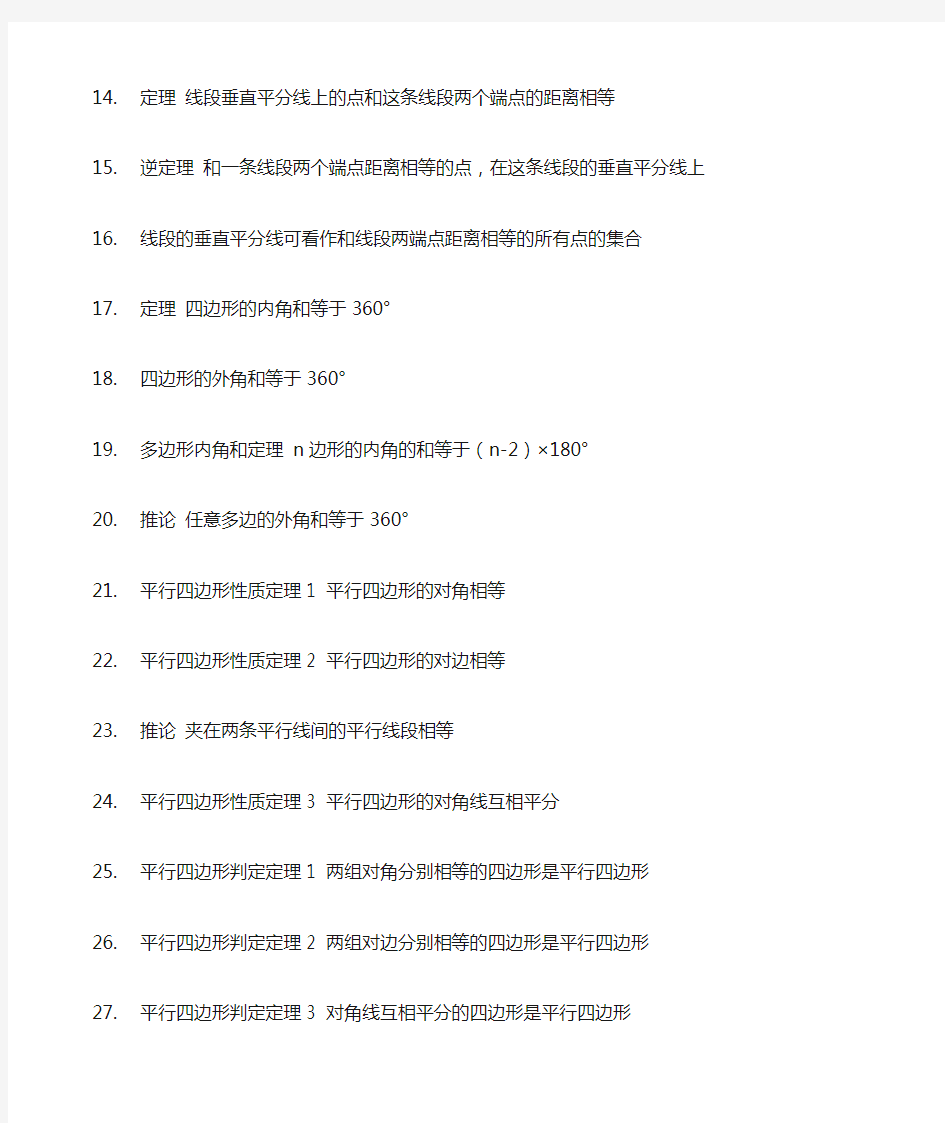

14.定理线段垂直平分线上的点和这条线段两个端点的距离相等

15.逆定理和一条线段两个端点距离相等的点,在这条线段的垂直平分线上

16.线段的垂直平分线可看作和线段两端点距离相等的所有点的集合

17.定理四边形的内角和等于360°

18.四边形的外角和等于360°

19.多边形内角和定理n边形的内角的和等于(n-2)×180°

20.推论任意多边的外角和等于360°

21.平行四边形性质定理1 平行四边形的对角相等

22.平行四边形性质定理2 平行四边形的对边相等

23.推论夹在两条平行线间的平行线段相等

24.平行四边形性质定理3 平行四边形的对角线互相平分

25.平行四边形判定定理1 两组对角分别相等的四边形是平行四边形

26.平行四边形判定定理2 两组对边分别相等的四边形是平行四边形

27.平行四边形判定定理3 对角线互相平分的四边形是平行四边形

28.平行四边形判定定理4 一组对边平行相等的四边形是平行四边形

29.矩形性质定理1 矩形的四个角都是直角

30.矩形性质定理2 矩形的对角线相等

31.矩形判定定理1 有三个角是直角的四边形是矩形

32.矩形判定定理2 对角线相等的平行四边形是矩形

33.菱形性质定理1 菱形的四条边都相等

34.菱形性质定理2 菱形的对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角

35.菱形面积=对角线乘积的一半,即S=(a×b)÷2

36.菱形判定定理1 四边都相等的四边形是菱形

37.菱形判定定理2 对角线互相垂直的平行四边形是菱形

38.正方形性质定理1 正方形的四个角都是直角,四条边都相等

39.正方形性质定理2正方形的两条对角线相等,并且互相垂直平分,每条对角线平分一组对角

40.定理1 关于中心对称的两个图形是全等的

41.定理2 关于中心对称的两个图形,对称点连线都经过对称中心,并且被对称中心平分

42.逆定理如果两个图形的对应点连线都经过某一点,并且被这一

43.点平分,那么这两个图形关于这一点对称。

44.三角形中位线定理三角形的中位线平行于第三边,并且等于它的一半

(完整版)相似三角形的判定方法

(一)相似三角形 1、定义:对应角相等,对应边成比例的两个三角形,叫做相似三角形. ①当一个三角形的三个角与另一个(或几个)三角形的三个角对应相等,且三条对应边的比相等时,这两个(或几个)三角形叫做相似三角形,即定义中的两个条件,缺一不可; ②相似三角形的特征:形状一样,但大小不一定相等; ③相似三角形的定义,可得相似三角形的基本性质:对应角相等,对应边成比例. 2、相似三角形对应边的比叫做相似比. ①全等三角形一定是相似三角形,其相似比k=1.所以全等三角形是相似三角形的特例.其区别在于全等要求对应边相等,而相似要求对应边成比例. ②相似比具有顺序性.例如△ABC∽△A′B′C′的对应边的比,即相似比为k,则△A′B′C′∽ △ABC的相似比,当它们全等时,才有k=k′=1. ③相似比是一个重要概念,后继学习时出现的频率较高,其实质它是将一个图形放大或缩小的倍数,这一点借助相似三角形可观察得出. 3、如果两个边数相同的多边形的对应角相等,对应边成比例,那么这两个多边形叫做相似多边形. 4、相似三角形的预备定理:平行于三角形的一条边直线,截其它两边所在的直线,截得的三角形与原三角形相似. ①定理的基本图形有三种情况,如图其符号语言: ∵DE∥BC,∴△ABC∽△ADE; (双A型) ②这个定理是用相似三角形定义推导出来的三角形相似的判定定理.它不但本身有着广泛的应用,同时也是证明相似三角形三个判定定理的基础,故把它称为“预备定理”; ③有了预备定理后,在解题时不但要想到“见平行,想比例”,还要想到“见平行,想相似”. (二)相似三角形的判定 1、相似三角形的判定: 判定定理1:如果一个三角形的两个角与另一个三角形的两个角对应相等,那么这两个三角形相似。可简单说成:两角对应相等,两三角形相似。 例1、已知:如图,∠1=∠2=∠3,求证:△ABC∽△ADE.

三角形中位线定理的证明

备课偶得—— 三角形中位线定理的再证明 王贵林 皖南陵县烟墩镇烟墩中心初级中学 241313 三角形中位线定理:三角形的中位线平行第三边且等于第三边长的半。 关于它的证明方法,课本上给出了一种证法。笔者在备课中发现它的证法有8种之多,而且非常有趣,这里写出来与同仁共享,企斧正。 已知:如图1,△ABC 中,D 、E 分别为AB 、AC 的中点,求证:D E ∥BC 且 证法一、(构造法)如图2,延长DE 到F ,使EF=DE ,连结AF 、CF 、 DC ∵E 为AC 中点 ∴AE=CE ∵EF=DE ∴四边形ADCF 为平行四边形 ∴CF AD ∵D 为AB 中点 ∴AD=BD ∴BD CF ∴四边形DBCF 为平行四边形 ∴DF BC ∴DE=EF ∴DE ∥BC 且 证法二、(构造法)如图3,过CF 作CF ∥AB 交DE 的延长线于F ,则 ∠A=∠ACF ∵E 为AC 中点 ∴AE=CF ∴△AD E ≌△CFE (ASA ) ∴CF=AD ∵D 为AB 中点 ∴AD=BD ∴CF=BD ∵CF ∥BD ∴CF BD ∴四边形DBCF 为平行四边形 ∴DF BC ∴△ADE ≌△CFE ∴DE=EF ∴D E ∥BC 且 证法三、(同一法)如图4,过D 作D E ′∥BC ,交AC 于E ′,过E ′作E ′F ∥AB ,交BC 于F ,则 ∠B=∠ADE ′=∠E ′FC ,∠AE ′D=∠C 四边形DBFE ′是平行四边形 ∴E ′F=BD ∵D 为AB 中点 ∴AD=BD ∴E ′F=AD ∴△ADE ′≌△E ′FC (AAS ) ∴AE ′=CE ′即E ′为AC 中点 ∵E 为AC 中点 ∴E 与E ′重合即DE ∥BC ,△ADE ≌△EFC ,四边形DBFE 为平行四边形 ∴DE=CF DE=BF 即 ∴DE ∥BC 且 图1 B C A D E 图2 B C A D E F 图3 B C A D E F C 图4 B A D E F E ′ 图5 B C A D E 1 2 DE BC =1 2 DE BC =1 2DE BC =12 DE BC =1 2DE BC =

三角形中位线定理的几种证明方法及教学中需要说明的地方

三角形中位线定理的证明及其教学说明 以下内容作者为:青岛第四中学杨瀚书老师 一、 三角形中位线定理的几种证明方法 法1: 如图所示,延长中位线DE 至F ,使 ,连结CF ,则 ,有AD FC ,所以FC BD ,则四边形BCFD 是平行四边 形,DF BC 。因为 ,所以DE BC 2 1. 法2: 如图所示,过C 作 交DE 的延长线于F ,则 , 有FC AD ,那么FC BD ,则四边形BCFD 为平行四边形,DF BC 。 因为 ,所以DE BC 2 1. 法3:如图所示,延长DE 至F ,使 ,连接CF 、DC 、AF ,则四边形 ADCF 为平行四边形,有AD CF ,所以FC BD ,那么四边形BCFD 为平 行四边形,DF BC 。因为 ,所以DE BC 2 1.

法4:如图所示,过点E 作MN ∥AB ,过点A 作AM ∥BC ,则四边形ABNM 为平行四边形,易证CEN AEM ???,从而点E 是MN 的中点,易证四边形ADEM 和BDEN 都为平行四边形,所以DE=AM=NC=BN ,DE ∥BC ,即DE BC 21。 法5:如图所示,过三个顶点分别向中位线作垂线. 二、教学说明 1、三角形中位线定理的另外一种猜想过程:“二维”转化为“一维” 在引导学生探索三角形中位线定理时,由于学生画出中位线后,就不难直观地发现平行关系,难的是发现数量关系,我联想到在此之前认识线段中点时的一道典型例题,挖掘它与原有知识的内在联系,从而作如下探索引导。

⑴如图,A为线段BC(或线段BC的延长线)上的任意一点,D、E分别是AB、AC 的中点,线段DE与BC有什么关系? A C 图⑴: ⑵如果点A不在直线BC上,图形如何变化?上述结论仍然成立吗? C 图⑵: 说明:学生观察(几何画板制作的)课件演示:当△ABC的顶点A运动到直线B C上时,中位线DE也运动到BC上,这样由“二维”转化为“一维”,学生就不难猜想性质的两方面,特别是数量关系,而想到去度量、验证和猜想,水到渠成.如果教师直接叫学生去度量角度和长度,是强扭的瓜不甜. 2、教学重点:本课重点是掌握和运用三角形中位线定理。

三角形的证明-知识点汇总

三角形的证明知识点汇总 知识点1 全等三角形的判定及性质 判定定理简称 判定定理的内容 性质 SSS 三角形分别相等的两个三角形全等 全等三角形对应边相等、对应角相等 SAS 两边及其夹角分别相等的两个三角形全等 ASA 两角及其夹边分别相等的两个三角形全等 AAS 两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等 HL (Rt △) 斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等 知识点2 等腰三角形的性质定理及推论 内容 几何语言 条件与结论 等腰三角形的性质定理 等腰三角形的两底角相等。简述为:等边对等角 在△ABC 中,若AB=AC ,则∠B=∠C 条件:边相等,即AB=AC 结论:角相等,即∠B=∠ C 推论 等腰三角形顶角的平分线、 底边上的中线及底边上的 高线互相垂直,简述为:三 线合一 在△ABC ,AB=AC ,AD ⊥BC , 则AD 是BC 边上的中线,且 AD 平分∠BAC 条件:等腰三角形中已知顶点的平分线,底边上的中线、底边上的高线之一 结论:该线也是其他两线 等腰三角形中的相等线段:1、等腰三角形两底角的平分线相等;2、等腰三角形两腰上的高相等;3、两腰上的中线相等;4、底边的中点到两腰的距离相等 知识点3 等边三角形的性质定理 内容 性质定理 等边三角形的三个内角都相等,并且每个角都等于60度 解读 (1)等边三角形是特殊的等腰三角形。它具有等腰三角形的一切性质 (2)等边三角形每条边上的中线、高线和所对角的平分线“三线合一” 【易错点】所有的等边三角形都是等腰三角形,但不是所有的等腰三角形都是等边三角形 知识点4 等腰三角形的判定定理 内容 几何语言 条件与结论 等腰三角形的判定定理 有两个角相等的三角形是等腰三角形,简述为:等校对等边 在△ABC 中,若∠B=∠C 则AC=BC 条件:角相等,即∠B=∠C 结论:边相等,即AB=AC 解读 对“等角对等边”的理解仍然要注意,他的前提是“在同一个三角形中” 拓展 判定一个三角形是等腰三角形有两种方法:1、利用等腰三角形;2、利用等腰三角形的判定定理,即“等角对等边” 知识点5 反证法 概念 证明的一般步骤

三角形中位线定理_练习题

三角形的中位线定理 1.三角形中位线的定义: 2.三角形中位线定理的证明: 如图,在△ABC 中,D 、E 是AB 和AC 的中点,求证:DE ∥BC ,DE=2 1 BC . 方法一: 方法二: 3.归纳:(1)几何语言: (2) 条中位线, 对全等, 个平行四边形 (3)面积 4.拓展:如图,在△ABC 中,D 是AB 的中点,DE ∥BC ,求证: DE= 2 1 BC . 【巩固练习】 1.如图所示,□ ABCD 的对角线AC ,BD 相交于点O ,AE=EB ,求证:OE ∥BC . 2.如图所示,在△ABC 中,点D 在BC 上且CD=CA ,CF 平分∠ACB ,AE=EB ,求证:EF= 1 2 BD . 3.已知:如图,四边形ABCD 中,E 、F 、G 、H 分别是AB 、BC 、CD 、DA 的中点. 求证:四边形EFGH 是平行四边形. 4.如图所示,已知在□ABCD 中,E ,F 分别是AD ,BC 的中点,求证:MN ∥BC . 5.已知:△ABC 的中线BD 、CE 交于点O ,F 、G 分别是OB 、OC 的中点.

求证:四边形DEFG 是平行四边形. 6.已知:如图,E 为□ABCD 中DC 边的延长线上的一点,且CE =DC ,连结AE 分别交BC 、BD 于点F 、G ,连结AC 交BD 于O ,连结OF .求证:AB =2OF . 7.如图,在四边形ABCD 中,AD=BC ,点E ,F ,G 分别是AB ,CD ,AC 的中点. 求证:△EFG 是等腰三角形。 8.如图,在四边形ABCD 中,点E 是线段AD 上的任意一点(E 与A D ,不重合),G F H ,,分别是BE BC CE ,,的中点.求证:四边形EGFH 是平行四边形; 9.如图,点E ,F ,G ,H 分别是CD ,BC ,AB ,DA 的中点. 求证:四边形EFGH 是平行四边形. 10.已知:如图,DE 是△ABC 的中位线,AF 是BC 边上的中线, 求证:DE 与AF 互相平分 11.如图所示,在四边形ABCD 中,DC∥AB,以AD ,AC 为边作□ACED ,延长DC?交EB 于. 求证:EF=FB .(多种方法)

初中数学所有几何证明定理

初中数学所有几何证明定理 证明题的思路 很多几何证明题的思路往往是填加辅助线,分析已知、求证与图形,探索证明。对于证明题,有三种思考方式: (1)正向思维。对于一般简单的题目,我们正向思考,轻而易举可以做出,这里就不详细讲述了。 (2)逆向思维。顾名思义,就是从相反的方向思考问题。在初中数学中,逆向思维是非常重要的思维方式,在证明题中体现的更加明显。 同学们认真读完一道题的题干后,不知道从何入手,建议你从结论出发。 例如: 可以有这样的思考过程:要证明某两条边相等,那么结合图形可以看出,只要证出某两个三角形相等即可;要证三角形全等,结合所给的条件,看还缺少什么条件需要证明,证明这个条件又需要怎样做辅助线,这样思考下去……这样我们就找到了解题的思路,然后把过程正着写出来就可以了。 (3)正逆结合。对于从结论很难分析出思路的题目,可以结合结论和已知条件认真的分析。 初中数学中,一般所给的已知条件都是解题过程中要用到的,所以可以从已知条件中寻找思路,比如给我们三角形某边中点,我们就要想到是否要连出中位线,或者是否要用到中点倍长法。给我们梯形,我们就要想到是否要做高,或平移腰,或平移对角线,或补形等等。正逆结合,战无不胜。 证明题要用到哪些原理?

要掌握初中数学几何证明题技巧,熟练运用和记忆如下原理是关键。 下面归类一下,多做练习,熟能生巧,遇到几何证明题能想到采用哪一类型原理来解决问题。 一、证明两线段相等 1.两全等三角形中对应边相等。 2.同一三角形中等角对等边。 3.等腰三角形顶角的平分线或底边的高平分底边。 4.平行四边形的对边或对角线被交点分成的两段相等。 5.直角三角形斜边的中点到三顶点距离相等。 6.线段垂直平分线上任意一点到线段两段距离相等。 7.角平分线上任一点到角的两边距离相等。 8.过三角形一边的中点且平行于第三边的直线分第二边所成的线段相等。 9.同圆(或等圆)中等弧所对的弦或与圆心等距的两弦或等圆心角、圆周角所对的弦相等。 10.圆外一点引圆的两条切线的切线长相等或圆内垂直于直径的弦被直径分成的两段相等。 11.两前项(或两后项)相等的比例式中的两后项(或两前项)相等。 12.两圆的内(外)公切线的长相等。 13.等于同一线段的两条线段相等。 二、证明两个角相等 1.两全等三角形的对应角相等。 2.同一三角形中等边对等角。 3.等腰三角形中,底边上的中线(或高)平分顶角。

(完整版)相似三角形中的射影定理

相似三角形 ——相似直角三角形及射影定理 【知识要点】 1、直角三角形的性质: (1)直角三角形的两个锐角 (2)Rt△ABC中,∠C=90o,则2+ 2= 2 (3)直角三角形的斜边上的中线长等于 (4)等腰直角三角形的两个锐角都是,且三边长的比值为 (5)有一个锐角为30o的直角三角形,30o所对的直角边长等于,且三边长的比值为 2、直角三角形相似的判定定理(只能用于选择填空题) 如果一个直角三角形的斜边和一条直角边与另一个直角三角形的斜边和一条直角边对应成比例,那么这两个直角三角形相似。 3、双垂直型: Rt△ABC中,∠C=90o,CD⊥AB于D,则 ①∽∽ ②射影定理: CD2= ·AC2= ·BC2= · 【常规题型】 1、已知:如图,△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB于D,S△ABC=20,AB=10。求AD、BD的长. 2、已知,△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB于D。(1)若AD=8,BD=2,求AC的长。(2)若AC=12,BC=16,求CD、AD的长。 B A

【典型例题】 例1.如图所示,在△ABC 中,∠ACB=90°,AM 是BC 边的中线,CN ⊥AM 于N 点,连接BN ,求证:BM 2=MN ·AM 。 例2.已知:如图,在四边形ABCD 中,∠ABC=∠ADC=90o,DF ⊥AC 于E ,且与AB 的延长线相交于F ,与BC 相交于G 。求证:AD 2=AB ·AF 例3.(1)已知ABC ?中,?=∠90ACB ,AB CD ⊥,垂足为D ,DE 、DF 分别是BDC ADC ??和的 高,这时CAB DEF ??和是否相似? 【拓展练习】 1、已知:如图,AD 是△ABC 的高,BE ⊥AB ,AE 交BC 于点F ,AB ·AC=AD ·AE 。求证:△BEF ∽△ACF A B A B C N D C

三角形的证明知识点汇总

百度文库- 让每个人平等地提升自我 1 三角形的证明知识点汇总 判定定理简称判定定理的内容性质SSS 三角形分别相等的两个三角形全等 全等三角形对 应边相等、对 应角相等SAS 两边及其夹角分别相等的两个三角形全等 ASA 两角及其夹边分别相等的两个三角形全等 AAS 两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等 HL(Rt△)斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等 知识点2 等腰三角形的性质定理及推论 内容几何语言条件与结论 等腰三角形的性质定理等腰三角形的两底角相等。 简述为:等边对等角 在△ABC中,若AB=AC,则 ∠B=∠C 条件:边相等,即AB=AC 结论:角相等,即∠B=∠C 推论等腰三角形顶角的平分线、 底边上的中线及底边上的 高线互相垂直,简述为:三 线合一 在△ABC,AB=AC,AD⊥BC, 则AD是BC边上的中线,且 AD平分∠BAC 条件:等腰三角形中已知顶点的 平分线,底边上的中线、底边上 的高线之一 结论:该线也是其他两线 等腰三角形中的相等线段:1、等腰三角形两底角的平分线相等;2、等腰三角形两腰上的高相等;3、两腰上的中线相等;4、底边的中点到两腰的距离相等 知识点3 等边三角形的性质定理 内容 性质定理等边三角形的三个内角都相等,并且每个角都等于60度 解读(1)等边三角形是特殊的等腰三角形。它具有等腰三角形的一切性质 (2)等边三角形每条边上的中线、高线和所对角的平分线“三线合一” 【易错点】所有的等边三角形都是等腰三角形,但不是所有的等腰三角形都是等边三角形 知识点4 等腰三角形的判定定理 内容几何语言条件与结论 等腰三角形的判定定理有两个角相等的三角形是等腰 三角形,简述为:等校对等边 在△ABC中,若∠B=∠C则AC=BC 条件:角相等,即∠B=∠C 结论:边相等,即AB=AC 解读对“等角对等边”的理解仍然要注意,他的前提是“在同一个三角形中” 拓展判定一个三角形是等腰三角形有两种方法:1、利用等腰三角形;2、利用等腰三角形的判定定理,即“等角对等边” 知识点5 反证法 概念证明的一般步骤

证明(二)之直角三角形

第三课时:直角三角形的证明 [知识要点] 1、勾股定理:直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方,即2 2 2 b a c +=(c 为斜边). 2、勾股定理的逆定理:如果三角形的三边长a 、b 、c 有关系:2 22c b a =+,那么这 个三角形是直角 三角形,且c 边所对的角为直角. 3、在直角三角形中,如果一个锐角等于30°,那么它所对的直角边等于斜边的一半. 4、“HL ”公理作用:判定两个直角三形全等. [典型例题] 例1 如图,在Rt △DBC 中,∠C=900,∠A=300,BD 是∠ABC 的平分线,AD=20,求BC 的长。 例2 如图所示,在ABC ?中,AD 是它的角平分线,且BD=CD ,DE ,DF 分别垂直于AB 、 AC ,垂足为 E 、 F .求证:EB=FC . 例3 如图,在等腰直角三角形ABC 中,90=∠C o,D 是斜边AB 上任一点,AE ⊥CD 于E ,BF ⊥CD 并交CD 的延长线于F ,CH ⊥AB 于H ,交AE 于G .求证: A B C E F D A B D C

[经典练习] 1、满足下述条件的三角形中,不是直角三角形的是( ). A 、三内角之比为1:2:3 B.三边之比为 C 、三边长为41,40,9 D. ,8 2、不能判定两个直角三角形全等的方法是( ) A .两个直角边对应相等. B .斜边和一锐角对应相等 C .斜边和一条直角边对应相等 D .面积相等 3、如图1所示,ABC ?中AB=AC ,BD ⊥AC 于D ,CE ⊥AB 于E ,BD 和CE 交于O ,AO 的延长线交 BC 于F ,则图中全等直角三角形的对数为( ) A .3对 B .4对 C .5对 D .6对 4、如图2所示,在ABC ?中,MD 垂直平分AB 于M ,交BC 于D ,N E 垂直平分AC 于N ,交BC 于E , 若θ=∠BAC ,则∠DAE 等于( ) A .2θ B .180 o-2 θ C .-θ290o D .-θ2180o o 5,、如图5, Rt △ABC 中,AC=6cm,BC=8cm,将此三角形折叠,使直角边AC 落在斜边AB 上,点C 与点D 重合, 折痕为AE,则BE 的长为( )。 6、如图7,直线L 过正方形ABCD 的顶点B,点A 、C 到直线L 的距离分别是1和2,则正方形的边长是 。 图5 图6 7、点A 、E 、F 、C 在一条直线上,AE=CF ,过点E 、F 分别作DE ⊥AC ,BF ⊥AC ,若AB=CD 。 (1)求证:BD 平分EF A B C E F D 图1 A B C 图2 A D C E D L A C B M N B A C E F G

三角形的重心定理及其证明

三角形的重心定理及其证明 积石中学王有华 同学们在学习几何时,常常用到三角形的重心定理.但很多同学不会证明这个定理?下面给出三种证明方法,你阅读后想一想,哪一种证明方法最好. 已知:(如图)设ABC V 中,L 、M 、N 分 别是BC 、CA 、AB 的中点. 求证:AL 、BM 、CN 相交于一点G ,且 AG ﹕GL= BG ﹕GM= CG ﹕GN=2﹕1. 证明1(平面几何法):(如图1)假设中 线AL 与BM 交于G ,而且假设C 与G 的连线与AB 边交于N ,首先来证明N 是AB 的中点. 现在,延长GL ,并在延长线上取点D ,使GL=LD 。因为四边形BDCG 的对角线互相平分,所以BDCG 是平行四边形.从而,B G ∥DC ,即GM ∥DC.但M 是AC 的中点,因此,G 是AD 的中点. 另一方面,GC ∥BD ,即NG ∥BD.但G 是AD 的中点,因此N 是AB 的中点. 另外,G 是AD 的中点,因此AG ﹕GL=2﹕1.同理可证: BG ﹕GM=2﹕1, CG ﹕GN=2﹕1. 这个点G 被叫做ABC V 的重心. 证明2(向量法):(如图2)在ABC V 中,设AB 边上的中B C

线为CN ,AC 边上的中线为BM ,其交点为 G ,边BC 的中点为L ,连接AG 和GL ,因 为B 、G 、M 三点共线,且M 是AC 的中点, 所以向量BG u u u r ∥BM u u u u r ,所以,存在实数1λ ,使得 1BG BM λ=uuu r uuu u r ,即 1()AG AB AM AB λ-=-u u u r u u u r u u u u r u u u r 所以,11(1)AG AM AB λλ=+-u u u r u u u u r u u u r =111(1)2 AC AB λλ+-u u u r u u u r 同理,因为C 、G 、N 三点共线,且N 是AB 的中点. 所以存在实数2λ,使得 22(1)AG AN AC λλ=+-u u u r u u u r u u u r = 221(1)2 AB AC λλ+-uu u r uuu r 所以 111(1)2AC AB λλ+-u u u r u u u r = 221(1)2 AB AC λλ+-u u u r u u u r 又因为 AB uuu r 、 AC u u u r 不共线,所以 1221112112λλλλ=-=-??? 所以 1223λλ== ,所以 1133AG AB AC =+uuu r uu u r uuu r . 因为L 是BC 的中点,所以GL GA AC CL =++u u u r u u u r u u u r u u r =111()332AB AC AC CB -+++u u u r u u u r u u u r u u u r =121()332AB AC AB AC -++-uuu r uuu r uuu r uuu r =1166 AB AC +uuu r uuu r ,即2AG GL =u u u r u u u r ,所以A 、G 、L 三点共线.故AL 、BM 、CN 相交于一点G ,且AG ﹕GL= BG ﹕GM= CG ﹕GN=2﹕1 C

三角形中位线定理证明

三角形中位线定理证明 性质1中位线平行于第三边 性质2等于第三边的一半 1定理 2证明 3逆定理 1定理三角形的中位线平行于第三边(不与中位线接触),并且等于第三边的一半。[1] 三角形的中位线 2证明 如图,已知△ABC中,D,E分别是AB,AC两边中点。 求证DE平行于BC且等于BC/2 方法一:过C作AB的平行线交DE的延长线于G点。 ∵CG∥AD ∴∠A=∠ACG ∵∠AED=∠CEG、AE=CE、∠A=∠ACG(用大括号) ∴△ADE≌△CGE (A.S.A) ∴AD=CG(全等三角形对应边相等) ∵D为AB中点 ∴AD=BD ∴BD=CG 又∵BD∥CG ∴BCGD是平行四边形(一组对边平行且相等的四边形是平行四边形) ∴DG∥BC且DG=BC ∴DE=DG/2=BC/2 ∴三角形的中位线定理成立. 方法二:相似法: ∵D是AB中点 ∴AD:AB=1:2 ∵E是AC中点 ∴AE:AC=1:2 又∵∠A=∠A ∴△ADE∽△ABC ∴AD:AB=AE:AC=DE:BC=1:2

∠ADE=∠B,∠AED=∠C ∴BC=2DE,BC∥DE 方法三:坐标法: 设三角形三点分别为(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3) 则一条边长为:根号(x2-x1)^2+(y2-y1)^2 另两边中点为((x1+x3)/2,(y1+y3)/2),和((x2+x3)/2,(y2+y3)/2) 这两中点距离为:根号((x2+x3)/2-(x1+x3)/2)^2+((y2+y3)/2-(y1+y3)/2)^2 最后化简时将x3,y3消掉正好中位线长为其对应边长的一半 方法4: 延长DE到点G,使EG=DE,连接CG ∵点E是AC中点 ∴AE=CE ∵AE=CE、∠AED=∠CEG、DE=GE ∴△ADE≌△CGE (S.A.S) ∴AD=CG、∠G=∠ADE ∵D为AB中点 ∴AD=BD ∴BD=CG ∵点D在边AB上 ∴DB∥CG ∴BCGD是平行四边形 ∴DE=DG/2=BC/2 ∴三角形的中位线定理成立[2] 方法五:向量DE=DA+AE=(BA+AC)/2=BC/2[3] ∴DE//BC且DE=BC/2 3逆定理 逆定理一:在三角形内,与三角形的两边相交,平行且等于三角形第三边一半的线段是三角形的中位线。 如图DE//BC,DE=BC/2,则D是AB的中点,E是AC的中点。 证明:∵DE∥BC ∴△ADE∽△ABC ∴AD:AB=AE:AC=DE:BC=1:2 ∴AD=AB/2,AE=AC/2,即D是AB中点,E是AC中点。 逆定理二:在三角形内,经过三角形一边的中点,且与另一边平行的线段,是三角形的中位线。 如图D是AB的中点,DE//BC,则E是AC的中点,DE=BC/2 三角形的中位线 证明:取AC中点E',连接DE',则有 AD=BD,AE'=CE' ∴DE'是三角形ABC的中位线 ∴DE'∥BC 又∵DE∥BC

相似三角形的判定定理2

A B C A 1 B 1 C 1 A B C D O 1、 相似三角形判定定理2 如果一个三角形的两边与另一个三角形的两边对应成比例,并且夹角相等,那么这两个三角形相似. 可简述为:两边对应成比例且夹角相等,两个三角形相似. 如图,在ABC ?与111A B C ?中,1A A ∠=∠,1111 AB AC A B AC = ,那么ABC ?∽111A B C ?. 【例1】 如图,四边形ABCD 的对角线AC 与BD 相交于点O , 2OA =,3OB =,6OC =,4OD =. 求证:OAD ?与OBC ?是相似三角形. 相似三角形判定定理2 知识精讲

A B C D A B C D E 【例2】 如图,点D 是ABC ?的边AB 上的一点,且2AC AD AB =g . 求证:ACD ?∽ABC ?. 【例3】 如图,在ABC ?与AED ?中, AB AC AE AD = ,BAD CAE ∠=∠. 求证:ABC ?∽AED ?. 【例4】 下列说法一定正确的是( ) A .有两边对应成比例且一角相等的两个三角形相似 B .对应角相等的两个三角形不一定相似 C .有两边对应成比例且夹角相等的两个三角形相似 D .一条直线截三角形两边所得的三角形与原三角形相似 【例5】 在ABC ?和DEF ?中,由下列条件不能推出ABC ?∽DEF ?的是( ) A .A B A C DE DF = ,B E ∠=∠ B .AB AC =,DE DF =,B E ∠=∠ C .AB AC DE DF = ,A D ∠=∠ D .AB AC =,DE DF =,C F ∠=∠

三角形中位线定理的几种证明方法及教学中需要说明的地方

三角形中位线定理的证明及其教学说明一、三角形中位线定理的几种证明方法,则,,使,连结CF法1:如图所示,延长中位线DE至F DF FC BCFD 是平行四边形,BD,则四边形BC有AD FC,所以。因为1DE ,所以.BC 2,有F,则作FC 交DE的延长线于法2C 因为,DF BC。为平行四边形,AD,那么BDFC ,则四边形BCFD1.所以DE BC 2 ,连接CF、DC、AF,则四边形ADCF至法3:如图所示,延长DEF,使BD,那么四边形BCFDCFAD ,所以FC 为平行四边形,为平行四边形,有1BC.DE ,所以BCDF 。因为2 法4:如图所示,过点E作MN∥AB,过点A作AM∥BC,则四边形ABNM为平行四边形,易证,从而点E是MN的中点,易证四边形ADEM和BDEN都

CENAEM 1。DEDE∥BC,即DE=AM=NC=BN为平行四边形,所以,BC 2 法5:如图所示,过三个顶点分别向中位线作垂线. 二、教学说明 1、三角形中位线定理的另外一种猜想过程:“二维”转化为“一维” 在引导学生探索三角形中位线定理时,由于学生画出中位线后,就不难直观地发现平行关系,难的是发现数量关系,我联想到在此之前认识线段中点时的一道典型例题,挖掘它与原有知识的内在联系,从而作如下探索引导。 ⑴如图,A为线段BC(或线段BC的延长线)上的任意一点,D、E分别是AB、AC 的中点,线段DE与BC有什么关系? A BEDC 图⑴: ⑵如果点A不在直线BC上,图形如何变化?上述结论仍然成立吗? A

ED BC 图⑵:,上时A的顶点运动到直线BC说明:学生观察(几何画板制作的)课件演示:当△ABC上,这样由“二维”转化为“一维”,学生就不难猜想性质的BC 中位线DE也运动到如果教师直接叫学.两方面,特别是数量关系,而想到去度量、验证和猜想,水到渠成. 生去度量角度和长度,是强扭的瓜不甜、教学重点:本课重点是掌握和运用三角形中位线定理。2第一,要知道中位线定理的作用:可以证明两条直线平行及线段的倍分关系,计算边长或中位线的长。第二,要知道中位线定理的使用形式,如: A DE是△ABC的中位线∵ ED1BCDE ,BC∥∴ DE2CB. 第三,让学生通过部分题目进行训练,进而掌握和运用三角形中位线定理。 题1 如图4.11-7,Rt△ABC,∠BAC=90°,D、E分别为AB,BC的中点,点F 在CA延长线上,∠FDA=∠B. (1)求证:AF=DE;(2)若AC=6,BC=10,求四边形AEDF的周长.

15相似三角形判定定理的证明知识讲解基础

相似三角形判定定理的证明(基础) 【学习目标】 1.熟记三个判定定理的内容. 2.三个判定定理的证明过程. 3.学选会用适当的方法证明结论的成立性. 【要点梳理】 要点一、两角分别相等的两个三角形相似 已知:如图,在△ABC和△A′B′C′中,∠A=∠A′,∠B=∠B′.求证:△ABC∽△A′B′C′. 证明:在△ABC的边AB(或它的延长线)上截取AD=A′B′,过点D作BC的平行线,交AC于点E,则 ∠ADE=∠B,∠AED=∠C, ADAE?(平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截得的对应线段成比例). ABAC过点D作AC的平行线,交BC与点F,则 ADCF?(平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截得的对应线段成比例). ABCBAECF?∴ACCB∵DE∥BC,DF∥AC, ∴四边形DFCE是平行四边形. ∴DE=CF. ∴AE:AC=DE:CB ADAEDE??. ∴ABACBC而∠ADE=∠B,∠DAE=∠BAC,∠AED=∠C, ∴△ADE∽△ABC. ∵∠A=∠A′,∠ADE=∠B=∠B′,AD=A′B′, ∴△ADE∽△A′B′C′. ∴△ABC∽△A′B′C′. 要点诠释:证明这个定理的正确性,是把它转化为平行线分线段成比例来证明的,注意转化时辅助线的做法.

【典型例题】类型一、两角分别相等的两个三角形相似,求证:△ADE∽△ABC.D, CE⊥AB,垂足为E1、在△ABC中,∠A=60°,BD⊥AC,垂足为 断可判∠AEC=∠ADB=90°,利用∠EAC=∠DAB路点拨】由BD⊥AC,CE⊥AB得到【思 ,加上∠EAD=∠CAB,根据三角形相似的==,利用比例性质得△AEC∽△ADB,则判定方法即可得到结论.【答案与解析】证明:∵BD⊥AC,CE⊥AB,∴∠AEC=∠ADB=90°,而∠EAC= ∠DAB,∴△AEC∽△ADB,∴,=∴,= ∵∠EAD=∠CAB,∴△ADE∽△ABC.有两组有两组角对应相等的两三角形相似;【总结升华】考查了相似三角形的判定与性质:对应边的比相等且夹角相等的两个三角形相似;相似三角形的对应边的比相等.举一反三°,ADE=60,且∠在BC、AC上,点是等边三角形D,E分别ABC【变式】如图,△CE. CD=AC?证求:BD? 【答案】证明:∵△ABC是等边三角形, ∴∠B=∠C=60°,AB=AC, ∵∠B+∠BAD=∠ADE+∠CDE,∠B=∠ADE=60°, ∴∠BAD=∠CDE, ,DCE△∽ABD△∴.ABBDCC BCD=AC BCD=AC 2、已知,Rt△ABC中,∠ACB=90°,点H在AC上,且线段HD⊥AB于D,BC的延长线与DH的延

《三角形中位线定理》

课题:三角形中位线定理 科目:数学教学对象:八年级课时:§18.1平行四边形第4课时提供者:大城县第四中学毕宝清 一、教学目标 1.知识与技能: 理解三角形中位线的概念;探索并掌握三角形中位线定理;能正确应用三角形中位线定理解决问题。 2.过程与方法: 经历探索三角形中位线定理的过程,感受数学转化思想。 3.情感态度与价值观: 培养学生大胆猜想、合理论证、归纳结论的科学精神。 二、教学重点、难点 1.重点:探究三角形中位线定理并应用,应用三角形中位线定理解决有关问题。2.难点:三角形中位线定理的证明。 三、教具准备 多媒体、三角形纸片 四、教学过程 教 学 环 节 教学内容师生活动设计意图 一、情境设置 导入新课蚕丝吐尽春未老,烛泪成灰秋更稠。 春播桃李三千圃,秋来硕果满神州。 为感恩教师,七年级六班召开主题 班会,班长要求每个同学把手中的 三角形原料裁成四面完全相同的彩 旗装扮教室,应该怎么裁剪呢? 教师引 导学生观察 图片,思考问 题后出示课 题. 教育学生懂得感 恩,从学生的生活实际 出发,创设情境,提出 问题,激发学生强烈的 好奇心和求知欲.

环 节 教学内容师生活动设计意图 二、 动手操作 观察发现探究一:三角形中位线的概念 活动一:请同学们按要求画图: (1)画一个任意的△ABC; (2)取AB、AC的中点D、E; (3)连接DE 三角形中位线定义: 连接三角形两边中点的线段叫做三 角形的中位线。 问题1:一个三角形有几条中位线? 请学生画出三角形中所有中位线。 问题2:三角形的中位线和三角形 的中线有何异同? 教师引 导学生在练 习本上作图, 实践操作后 分析线段DE 的特征,独立 思考并总结 归纳出三角 形中位线的 定义. 教师 用红笔标出 定义的关键 词:“线段中 点”、“线段” 让学生在作图过 程中充分感知三角形 中位线并加深印象。 通过学生实践操 作把握概念的本质,有 利于学生今后更加准 确运用。 三、 探究性质定理 深化认知探究二:三角形的中位线定理 问题3:如图,DE是△ABC的中位 线,DE与BC有什么 关系? 通过拼图活动 寻求辅助线做法。 (1)把三角形 纸片沿中位线DE裁开。 (2)变换△ADE的位置,想办 法去构造一条线段等于2DE, (3)画出变换后的图形,并把 △ADE移动后的对应的位置用虚线 画出来。 (4)请仔细观察哪条线段是 DE的2倍。 (5)我们只要证明哪两条线 段相等就可以。 (6)辅助线做法该怎么写? (7)请构思并书写证明过程。 教师引导 学生从2个 方面探究两 条线段之间 的关系。 学生独立 思考寻求方 法探究结论, 小组讨论交 流并根据探 究结果猜想 三角形的中 位线定理。 教师板书证 明过程,并用 展台展示其 他证明方法。 调动已有知识经 验,结合学生实践操作 感知思考、交流合作探 究三角形中位线的定 理。 通过学生亲自拼 图操作,进一步探究辅 助线做法,并为定理的 证明作好准备工作 经历这个探究的 过程让学生意识到讨 论、合作是学生完成学 习任务的一种手段,而 交流则促进学生智慧 成果共享。

初中数学相似三角形的判定定理

相似三角形的判定 教学目标1.知道相似三角形的定义及有关概念,知道相似比为1的相似三角形是全等三角形;会读、会用“∽”符号;能准确写出相似三角形的对应角与对应边的比例式; 2、掌握相似三角形判定的预备定理及相似三角形的判定定理1; 3、综合运用所学两个定理,来判定三角形相似,计算相似三角形的边长. 4、了解判定定理1的证题方法与思路,应用判定定理l. 一、复习 1.什么叫做全等三角形?它在形状上、大小上有何特征? 2.两个全等三角形的对应边和对应角有什么关系? 3、复习平行线分线段成比例定理(文字表述及基本图形) 本节学习相似三角形的定义及相关判定定理. 二、学习新课 相似三角形的概念:我们把对应角相等、对应边成比例的两个三角形,叫做相似三角形. 相似三角形的概念作为相似三角形的判定方法之一. [说明]相似三角形的本质特征是“具有相同形状”,它们的大小不一定相等,这是和全等三角形的重要区别.两个三角形形状相同,就是他们的对应角相等,对应边成比例. 相似比的概念:相似三角形对应边的比,叫做相似比(或相似系数). [说明]①两个相似三角形的相似比具有顺序性.②全等三角形的相似比为1,这也说明了全等三角形是相似三角形的特殊情形. 注:在证两个三角形相似时,通常把表示对应顶点的字母写在对应位置上. 类似地,如果两个边数相等的多边形的对应角相等、对应 边成比例,那么这两个多边形叫做相似多边形.相似多边形的 对应边的比,叫做相似比. 如图,是相似三角形,则 相似可记作∽.由于,则与 的相似比,则与的相似比.

猜测两个三角形全等与相似的区别与联系:当两个相似三角形的相似比时,这两个相似三角形就成为全等三角形,因此全等三角形是相似三角形的特例. 想一想:如果∽,∽那么与相似吗? 利用相似三角形的定义说理.得到相似三角形具有传递性(性质)如果两个三角形分别与同一个三角形相似,那么这两个三角形也相似. 思考问题:(l)所有等腰三角形都相似吗?所有等边三角形呢?为什么? (2)所有直角三角形都相似吗?所有等腰直角三角形呢?为什么? 练习一:选择题 下列四组图形,必是相似形的是() A、有一个角为的两个等腰三角形;B、有一个角为的两个等腰梯形; C、邻边之比都为2:3的两个平行四边形;D、有一个角为的两个等腰三角形. 新授2:相似三角形的预备定理 课本通过探讨的方法,根据题设中有平行线的条件,结合定理的结论,再根据三角形的定义,从而得出了这两个三角形相似的结论,这里要强调的是: (1)本定理的导出不仅复习了相似三角形的定义,而且为后面的证明打下了基础。 (2)由本定理的题设所构成的三角形有三种可能,基本图形在“平行线分线段成比例”出现过. (3)根据两个三角形相似写对应边的比例式时,每个比的前项是同一个三角形的三边,而比的后项是另一个三角形的三条对应边,它们的位置不能写错,做题时务必要认真仔细,如本定理的比例式,防止出现错误 (4)根据两个三角形相似写对应边的比例式时,这两个三角形中相等的角所对的边就是对应边,对应边应写在对应位置.

(完整版)人教版八年级下三角形中位线定理

知识点回顾(笔记) 证一证 如图,在△ABC 中,点D,E 分别是AB,AC 边的中点. 1 .2 DE BC DE BC =求证:∥, 证法1:证明:延长DE 到F ,使EF=DE .连接AF 、CF 、DC . ∵AE=EC ,DE=EF , ∴四边形ADCF 是_______________. ∴CF ∥AD ,CF=AD , ∴CF_____BD ,CF_____BD , ∴四边形BCFD 是____________ ∴DF_____BC ,DF_______BC , 12 DE DF =又∵, ∴DE_____BC ,DE=______BC. 证法2:证明:延长DE 到F ,使EF=DE .连接FC . ∵∠AED=∠CEF ,AE=CE , ∴△ADE_____△CFE .(全等) ∴∠ADE=∠_____,AD=_______, ∴CF______AD,∴BD______CF. ∴四边形BCFD 是___________________. ∴DF_______BC. 12DE DF =又∵, ∴DE_____BC ,DE=______BC.

类型1 三角形中位线的定理及运用 例1如图,在△ABC中,D、E分别为AC、BC的中点,AF平分∠CAB,交DE于点F.若DF=3,求AC的长. 例2 如图,在四边形ABCD中,AB=CD,M、N、P分别是AD、BC、BD的中点,∠ABD=20°,∠BDC=70°,求∠PMN的度数. 类型2中位线辅助线的构造 例3如图,在△ABC中,AB=AC,E为AB的中点,在AB的延长线上取一点D,使BD=AB,求证:CD=2CE. 例4. 如图,在△ABC中,AB=AC,CD是AB边上的中线,延长AB到点E,使BE=AB,连接CE.求 证:CD= CE。

全等三角形证明定理、习题

全等三角形证明 全等三角形共有5种判定方式:SSS、SAS、ASA、AAS、HL。特殊情况下平移、旋转、对折也会构成全等三角形。 全等三角形判定方法一:SSS(边边边),即三边对应相等的两个三角形全等. 举例:如下图,AC=BD,AD=BC,求证∠A=∠B. 证明:在△ACD与△BDC中{AC=BD,AD=BC,CD=CD. ∴△ACD≌△BDC.(SSS) ∴∠A=∠B.(全等三角形的对应角相等) 全等三角形判定方法二:SAS(边角边),即三角形的其中两条边对应相等,且两条边的夹角也对应相等的两个三角形全等. 举例:如下图,AB平分∠CAD,AC=AD,求证∠C=∠D. 证明:∵AB平分∠CAD. ∴∠CAB=∠BAD. 在△ACB与△ADB中{AC=AD,∠CAB=∠BAD,AB=AB. ∴△ACB≌△ADB.(SAS) ∴∠C=∠D.(全等三角形的对应角相等) 全等三角形判定方法三:ASA(角边角),即三角形的其中两个角对应相等,且两个角夹的的边也对应相等的两个三角形全等. 举例:如下图,AB=AC,∠B=∠C,求证△ABE≌△ACD. 证明:在△ABE与△ACD中{∠A=∠A,AB=AC,∠B=∠C. ∴△ABE≌△ACD.(ASA) 全等三角形判定方法四:AAS(角角边),即三角形的其中两个角对应相等,且对应相等的角所对应的边也对应相等的两个三角形全等. 举例:如下图,AB=DE,∠A=∠E,求证∠B=∠D. 证明:在△ABC与△EDC中{∠A=∠E,∠ACB=∠DCE,AB=DE. ∴△ABC≌△EDC.(AAS) ∴∠B=∠D.(全等三角形的对应角相等) 全等三角形判定方法五:HL(斜边、直角边),即在直角三角形中一条斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等. 举例:如下图,Rt△ADC与Rt△BCD,AC=BD,求证AD=BC. 证明:在Rt△ADC与Rt△BCD中{AC=BD,CD=CD. ∴Rt△ADC与Rt△BCD.(HL) ∴AD=BC.(全等三角形的对应边相等) 附加:平移、旋转或对折的两个三角形全等. 习题 1已知:如图,四边形ABCD中,AC平分角BAD,CE垂直AB 于E,且