土壤中多氯联苯的污染现状及修复方法的研究进展

土壤中PCBs的污染现状及修复技术的研究进展

摘要:多氯联苯(PCBs)是最典型的难降解有机氯污染物,是一类在环境中分布广泛且难以降解的持久性有机污染物。由于PCBs的疏水性和亲脂性,土壤成为其在环境中的最终归宿,因此,对受PCBs污染土壤进行修复越来越受到重视。本文介绍了PCBs污染的危害性及其污染土壤现状,综述了近年来国内外PCBs 污染土壤的修复技术,并对PCBs污染土壤修复技术的发展趋势进行了预测和展望。

关键词:多氯联苯(PCBs);污染土壤;修复技术

1 多氯联苯(PCBs)概述

1.1 多氯联苯(PCBs)性质

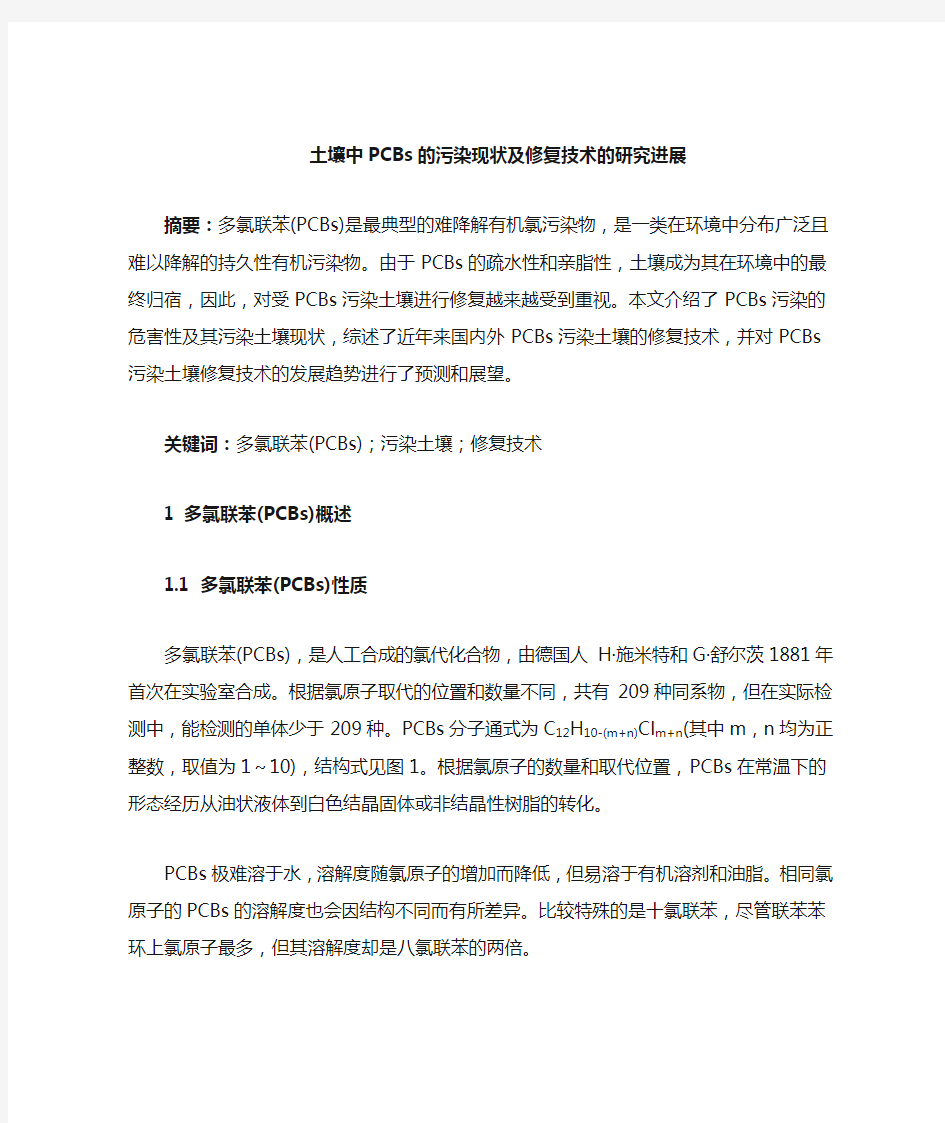

多氯联苯(PCBs),是人工合成的氯代化合物,由德国人H·施米特和G·舒尔茨1881年首次在实验室合成。根据氯原子取代的位置和数量不同,共有209种同系物,但在实际检测中,能检测的单体少于209种。PCBs分子通式为

C12H10-(m+n)Cl m+n(其中m,n均为正整数,取值为1~10),结构式见图1。根据氯原子的数量和取代位置,PCBs在常温下的形态经历从油状液体到白色结晶固体或非结晶性树脂的转化。

PCBs极难溶于水,溶解度随氯原子的增加而降低,但易溶于有机溶剂和油脂。相同氯原子的PCBs的溶解度也会因结构不同而有所差异。比较特殊的是十氯联苯,尽管联苯苯环上氯原子最多,但其溶解度却是八氯联苯的两倍。

图1 PCBs结构式

PCBs因具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、蒸汽压和水溶性较低、绝缘性好、具有良好的耐热性、化学性质较为稳定、不易燃等优点,已被广泛应用于印刷,塑胶,化工,电力等工业生产和军事设施中,主要用作变压器和电容器的绝缘油、润滑油、油漆、塑化剂等。同时,由于PCBs具有半衰期长、生物蓄积性高及“三致”作用,且随着氯原子增多其半衰期更长、毒性效应更明显,已被2001年通过的《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》列为典型的持久性有机污染物(persistent organic pollutants,POPs)。据统计,自1930s投入工业生产到1980s 全面停产为止,全球PCBs总产量达到150万吨,其中约1/3排放至环境中,约65%正在使用或储存起来,只有约4%被降解(LEEKL,1995)。

1.2 多氯联苯(PCBs)的危害

PCBs较难被生物体降解,会通过食物链富集,导致植物、动物,甚至是海洋和极地生物体中均有累积。生物体吸收PCBs后,会造成免疫、生殖、神经和内分泌系统损伤,甚至会导致癌症。PCBs对人的危害最典型的例子是日本1968年米糠油中毒事件,14000人因食用含有PCBs的米糠油而生病。PCBs被人畜食

用后,多积蓄在肝脏等多脂肪的组织中,损害皮肤和肝脏,引起中毒。病人有下列症状:痤疮样皮疹,眼睑浮肿和眼分泌物增多,皮肤、粘膜色素沉着,有黄疸,四肢麻木,胃肠道功能紊乱等。由于具有难降解性、生物毒性、生物蓄积性和远距离迁移性等特性,PCBs在进入环境后,受各种因素影响,在不同的介质中会发生一系列的转化,并最终进入土壤中,严重威胁着人类和其他生物的健康。

2 国内外多氯联苯(PCBs)污染土壤现状

土壤是PCBs的最大受体,也是PCBs的最终归宿。土壤中PCBs的主要源有:含PCBs废水的排放、含PCBs固体废物的渗漏、垃圾焚烧、远距离迁移的大气沉降等。PCBs污染土壤主要分布在PCBs化学品生产厂、含PCBs电容器的拆解点、废弃PCBs电力设备临存场地及其周边地区等。

国内外关于PCBs污染的相关报道很多,其污染范围十分广泛。在美国,有350个超基金场地中受到PCBs污染;在加拿大,根据联邦污染场地详细目录,有148个污染场地;在欧洲,大约有242000个污染场地,其中2.4%场地污染物是氯代芳香化合物。在许多国家,如英国、澳大利亚、美国,污染土壤中PCBs 浓度在10.50 mg/kg,也有个别区域浓度较低,在0.5mg/kg左右(沈慧,2014)。我国土壤中的PCBs的整体污染水平并不高,但各区域问存在明显的差异,局部地区如一些发达城市土壤中PCBs污染较严重。其基本特点为城市土壤中的PCBs 含量最高,农村次之,而偏远地区土壤中的PCBs含量最低。如云南昆明市土壤中的PCBs的残留量最高(1840 pg/g),上海闵行区次之(1730 pg/g)。一些经济欠发达的偏远地区,如西藏、新疆、青海以及内蒙古等地区的PCBs的残留量非常低,浓度在138 pg/g~373 pg/g范围内。但在一些经济发达的农村,如浙江省嘉兴市嘉善县的土壤中的PCBs浓度达到了1140pg/g(阙明学,2007)。

国内外部分地区土壤中PCBs污染情况见表1。

表l 国内外部分地区土壤中PCBs污染情况

因PCBs对环境及人类健康的巨大潜在危害,其污染土壤的修复受到越来越

多的关注。近年来,国内外学者对PCBs污染土壤修复展开了广泛的研究,并开发了多种修复技术。目前已经产业化的修复技术按修复场地分为原位修复和异位修复,按修复原理分为物理修复、化学修复和生物修复。本文主要根据修复原理,对较为常用的修复技术进行了综述。

3 物理修复技术

大多数污染土壤的物理分离修复基本上与化学、采矿和选矿工业中的物理分离技术相同。主要是根据土壤介质及污染物的理化特征而采用不同的操作方法。常用的物理修复技术主要有:安全填埋、热脱附法、深井注入法、溶剂淋洗法等。物理修复技术通常适合于PCBs污染严重的土壤,但由于这些技术对土壤结构以及物理、化学、生物学性质具有极大的破坏性,且往往耗资巨大、运行成本也相对较高,同时还会存在二噁英等二次污染环境的风险,因此其广泛应用受到了很大的限制。

4 化学修复技术

化学修复技术分为焚烧技术和非焚烧技术两大类。焚烧技术分为高温焚烧技术、水泥窑技术和等离子体焚烧技术;非焚烧技术分为氧化技术、还原技术、催化热解技术、化学脱氯技术和稳定化技术。

高温焚烧技术用于处理持久性有机污染物最为广泛,需要870-1200℃的高温,是一种异位修复PCBs污染土壤的技术。是将PCBs污染的土壤置于焚烧炉中,鼓入充足的氧气,再通过高温使PCBs燃烧生成无害物质。该法可处理PCBs 污染程度较重的土壤,且处理量大、处理效率高。但是,高温焚烧PCBs过程中,会破坏土壤的理化性质,并生成二噁英和呋喃等新的POPs(Costner P.,1998)。这些物质进入环境后会污染大气、水体和土壤,甚至危害人类。因此,在焚烧过程中需连续监控设备运转情况,严格控制反应温度。

等离子体焚烧技术是使电流通过低压气体流产生等离子体,局部温度高达5000-15000℃,能使PCBs彻底分解为原子态,冷却后生成水、二氧化碳和一些水溶性的无机盐,PCBs 的去除率可达99.99%以上。该法需对PCBs污染土壤进行预处理,将PCBs从固相转移至水相,虽然处理效率很高,但存在基建投资大、处理量小等不足。

氧化技术分为超临界氧化技术、电化学氧化技术、熔融盐氧化技术等。超临界氧化技术是基于高温、高压条件下超临界水的高溶解性而发展起来的一种技术,是在超临界水条件下,加入适当的氧化剂(通常为氧气、过氧化氢或硝酸盐),将PCBs上的碳原子氧化为二氧化碳、氢原子氧化为水、氯原子转化为氯离子,实现对PCBs的破坏。电化学氧化技术核心部件为电化学电池,在酸性环境(通常加入硝酸)下,电池通电后在阳极产生氧化性物质,这些物质协同酸能够进攻任何有机化合物(包括PCBs)。这两种氧化技术成本高,且处理不完全,如电化学氧化法酸化后的土壤还需继续处理。

还原技术分为溶剂化电子技术、催化氢化技术、零价金属还原技术等。溶剂化电子技术是指在溶剂化溶液中,通过自由电子中和卤代化合物,达到脱卤的目的,PCBs上不同程度取代的氯原子具有极强的电子亲和力,可吸收自由电子,当氯原子外层形成电子对后,C-X 键断裂,氯离子与钠离子结合形成氯化钠,从而实现对PCBs的脱氯,该法适用于PCBs污染较重且对PCBs进行气提浓缩

后的深度处理,但运行成本过高。催化氢化技术是具有发展前景的对PCBs进行脱氯的一种技术。该法需以贵金属(如Pt)为催化剂进行催化,在PCBs上的联苯骨架上加氢,达到破坏芳环的目的,同时生成氯化氢、轻质烃等副产物,该法处理效率高、处理量大,但一些环境因素易使贵金属中毒,催化剂对环境的适应性差,限制了其大规模推广应用。

5 生物修复技术

生物修复技术由于具有成本低、对土壤扰动小、不易造成二次污染以及可大面积推广应用等优点,受到国内外环境部门和科学界越来越广泛的关注,成为目前最具应用潜力的土壤修复技术之一。生物修复根据修复所用的主体,可分为植物修复、动物修复、微生物修复及生物联合修复。

植物修复是以植物忍耐和富集某种或某些有机或无机污染物为理论基础,利用植物或植物与微生物的共生体系,清除环境中污染物的一种环境污染治理技术。植物修复的对象可包括重金属、有机物和放射性核素等。植物修复有机物污染土壤是近20 年来刚兴起的一种污染土壤修复技术,由于其具有经济、实用、美观、操作简单、低成本以及少土壤扰动等优点,是一种很有潜力的绿色修复技术,受到越来越多的关注。Chekol等采用7种植物修复PCB污染土壤,结果发现,处理120 d后,种植植物土壤中PCBs含量显著降低67.00%~77.00%;而对照不种植物处理土壤中PCBs含量仅降低18.00%,种植植物对于PCBs污染土壤有良好修复效果(Chekol T等,2004)。Epufi和Sorensen也发现,种植高羊茅可显著降低土壤中氯苯类化合物含量(Epuri V,Sorensen D L,1997)。Aken等认为PCBs污染土壤的植物修复机制主要有以下3种:植物对PCBs的直接吸收与代谢作用;植物分泌的生物化学反应酶类对PCBs的降解作用;植物与根际微生物群落对土壤中PCBs的联合降解作用(Aken BV等,2010)。

土壤动物修复是指通过土壤动物群(蚯蚓、线虫类等)对污染物的直接吸收、转化、分解作用,以及其对土壤理化性质、土壤肥力、植物和微生物生长的间接促进作用,从而对污染土壤进行修复的过程。目前,在有关有机污染土壤的动物修复中研究最多的是蚯蚓。Singer等研究表明,污染土壤中加入蚯蚓可以改善土壤通气条件,为PCBs的好氧降解提供分子氧作为末端电子受体,从而促进土壤中PCBs的降解(Singer A C等,2001)。Luepromchai等研究了蚯蚓(P.hawayana)对土壤中Aroclorl242的降解作用,发现蚯蚓能提高土壤中PCBs降解菌的传播,促进土壤中联苯降解菌种群数量的增加,从而降低土壤中PCBs的含量(Luepromchai E等,2002)。

微生物修复是指利用天然存在的或人工培养的功能微生物群,在适宜环境条件下,促进或强化微生物代谢功能,从而达到降低有毒污染物活性或将污染物降解成为无毒物质的生物修复技术。徐莉等研究发现,苜蓿根瘤茵能够转化降解多种PCBs,特别是低氯PCBs同系物,其中对2,4,4-TCB的降解效率最高达到了98.15%(徐莉等,2010)。目前,已经筛选得到的具有PCBs降解能力的需氧菌株主要有伯克霍尔德菌(Buddaolderia sp.),假单胞属细菌(Pseudomonas sp.),鞘氨醇单胞菌(Sphingomonas sp.),红球菌(Rhodococcus sp.),无色杆菌(Achromobacter sp.),诺卡氏菌(Norcardia sp.),节杆菌(Arthrobacter sp.),不动杆菌(Acinetobacter sp.),芽孢杆菌(Bacillus sp.)以及棒杆菌(Corynebacterium sp.)。

单一的修复技术都有一定的适用范围限制,有各自的局限性,单纯依靠某种

生物修复手段很难达到修复目的。因此,发展微生物(细菌、真菌)——动物(蚯蚓)——植物联合修复是污染土壤生物修复技术发展的新趋势。研究发现,微生物群落在植物根际区繁殖活动,可以改善植物的生长状态,促进植物根系分泌物的释放,进而加强植物对土壤中PCBs的吸收和降解。滕应等研究结果也表明,接种菌根真菌、根瘤菌能够强化紫花苜蓿对PCBs污染土壤的修复作用(滕应等,2008)。

尽管生物修复技术已经取得很大发展,但由于受到生物特性的限制,污染土壤的生物修复技术同样存在着许多局限性。如用于修复污染土壤的外源物种引进土壤环境后会受到土著微生物的竞争、排斥,影响其生存、繁殖;污染物的生物不可利用性;污染物浓度高时对生物的毒害作用;共存有毒质对生物降解作用的抑制;电子受体(营养物)释放的物理性障碍;物理因子(如低温)引起的低反应速率;缺乏具有降解污染物生化能力的植物及微生物等。今后生物修复技术的研究和发展仍需要在以下领域开展研究和应用实践:1)进一步深入研究植物对污染物的吸收和代谢机制,提高植物对污染土壤的生物修复效率;2)运用分子生物学技术手段和基因工程理论,培养和筛选专一或广谱性的微生物种群,构建高效降解污染物的微生物基因工程菌;3)加强植物——微生物共存体系的研究,发展协同联合的土壤综合修复模式;4)合理改善环境因子,创造良好的土壤环境,充分发挥生物修复技术潜力。

6 展望

不同的PCBs修复方法各有其优缺点,在应用时需要根据土壤性质、气候条件、土壤污染情况、经济条件选择合适的修复方法。西方发达国家在PCBs污染土壤修复的研究方面已经取得了相当的成果,我国在这方面还稍显落后。当务之急是借鉴国外先进技术,结合我国PCBs污染土壤的实情,开发出合适的修复技术以清除土壤中PCBs或消除其在土壤中的毒性,如利用自然界中广泛存在的腐殖酸稳定、腐殖化土壤中PCBs,最终将腐殖化的PCBs整合进碳循环中,降低或消除PCBs的生物毒性等。

参考文献

周霞,李拥军,熊文明,温贤有,刘红.多氯联苯污染土壤修复技术研究进展.广东农业科学,2011,38(2):158-160.

阙明学.我国土壤中多氯联苯污染分布及源解析.哈尔滨工程大学,2007.

彭伟,谯华,方振东,郝全龙,张楷,余海波.多氯联苯污染土壤修复技术研究进展.化学与生物工程,2014,(6):9-14.

孙向辉,兰玉倩.多氯联苯污染土壤的生物修复技术.北京农业,2013,(36).

沈慧.多氯联苯污染土壤湿地植物—耕作修复研究.浙江大学,2014.

王丽娜.环境中多氯联苯的污染现状、处理处置方法及概况研究.广东化工,2014,41(13):182-183.

李秀芬,滕应,骆永明,李振高,潘澄,张满云,宋静.多氯联苯污染土壤的紫云英-根瘤菌联合修复效应.土壤,2013,45(1):105-110.

卓胜,苏嘉欣,黎华寿,林依敏,贺鸿志,温贤有,李拥军.黑麦草-菌根-蚯蚓对多氯联苯污染土壤的联合修复效应.环境科学学报,2011,31(1):150-157.

蔡三山,李晶,王义勋,陈京元.植物修复多氯联苯污染土壤的效果.湖北农业科学,2013,52(8):1783-1785.

Monia Perugini,Esteban Gabriel Herrera Nunez,Loredana Baldi,Mauro Esposito,Francesco Paolo Serpe,Michele Amorena.Predicting dioxin-like PCBs soil contamination levels using milk of grazing animal as indicator.Chemosphere,2012,89(8):964-969.

CHANG-YOUNG HONG,KI-SEOB GW AK,SU-YEON LEE,SEON-HONG KIM,SOO-MIN LEE,MI KWON,IN-GYU CHOI.Biodegradation of PCB congeners by white rot fungus,Ceriporia sp.ZL Y-2010,and analysis of metabolites.Journal of environmental science and health,2012,47(12):1878-1888.

LEEKL.Practical management of chemicals and hazardous wastes:An environmental and safety professional guide.New Jersey :Prentice Hall,1995:25-38.

胡芳,许振成.多氯联苯(PCBs)污染现状分析.广东化工,2012,39(1):87-88.

耿存珍,李明伦,杨永亮等.青岛地区土壤中OCPs和PCBs污染现状研究.青岛大学学报:工程技术版,2006,21(2):4248.

马万里,齐虹,孙德智.哈尔滨市土壤中PCBs的污染现状研究.环境保护科学,2008,34(2):67-69.

张建英,李丹峰,王惠芬.近电器拆解区土壤一蔬菜多氯联苯污染及其健康风险.土壤学报,2009,46(3):435-441.

Zhiyong Li,Shaofei Kong,Li Chen,Zhipeng Bai,Yaqin Ji,Jinwei Liu,Bing Lu,Bin Han,Qianwen Wang.Concentrations,spatial distributions and congener profiles of polychlorinated biphenyls in soils from a coastal city - Tianjin,China.Chemosphere,2011,85(3):494-501.韩关根,丁钢强,李朝林,et a1.废旧变压器拆解地区妇女儿童多氯联苯毒性案例配对研究.卫生研究,2006,35(6):791-793.

陈经涛,李克斌,魏红等.含氯有机污染物多氯联苯在我国的残留和分布.陕西教育学院学报,2007,23(3):76-79.

Costner P.Technical criteria for the destruction of stockpiled persistent organic pollutants.Yokohama :Third Meeting of the Intersessional Group Intergovernmental Forum on Chemical Safety,1998.

Chekol T,Vough L R,Chaney R L.Phytorcmcdiation of polychlorinated biphenyl contaminated soils:The rhizosphere effect.Environ Int,2004,30(6):799-804.

Epuri V,Sorensen D L.Benzo(a)pyrene and hexachlorobiphenyl contaminated soil:phytommediation potential.In:Kruger E L,Anderson T A,Coats J R. editors.Phytoremediation of soil and water contaminants.Washington,DC:American Chemical Society,1997:200-222.Aken B V,Correa P A,Schnoor J L.Phytommvdiation ofpolychlorinated biphenyls:new trends and promises.Environ Sci Technol,2010,44:2767-2776.

Singer A C,Jury W,Leupromchai E,et al.Contribution of earthworms to PCB bioremediation.Soil Biol Biochem,2001,33:765-775.

Luepromchai E,Singer A C,Yang C H,et al.Interactions of earthworms with indigenous and bioaugmented PCB-degrading bacteria.FEMS Microbiol Ecol,2002,41(3):191-197.

徐莉,滕应,骆永明等.苜蓿根瘤菌对多氯联苯降解转化特性研究.环境科学,2010,31(1):255-259.

滕应,骆永明,高军等.多氯联苯污染土壤菌根真菌-紫花苜蓿-根瘤菌联合修复效应.环境科学,2008,29(10):2925-2930.

浅谈我国土壤重金属污染现状及修复技术

浅谈我国土壤重金属污染现状及修复技术 土壤是一个开放的缓冲动力学系统,承载着环境中50%~90%的污染负荷[1-2]。随着矿产资源开发、冶炼、加工企业等规模的扩大以及农业生产中农药、化肥、饲料等用量的增加和不合理的使用,致使土壤中重金属含量逐年累积,明显高于其背景值,造成生态破坏和环境质量恶化,对农业环境和人体健康构成严重威胁。重金属在土壤中移动性差、滞留时间长、难降解,可以通过生物富集作用和生物放大作用进入到农牧产品中[3],从而影响产出物的生长、产量和品质,潜在威胁人体健康[4]。本文对我国土壤重金属污染现状进行了简要分析,概述了土壤中重金属的来源,简单介绍了物理修复、化学修复和生物修复技术在土壤重金属污染修复方面的研究进展,以期为土壤重金属污染修复提供参考。 1我国土壤重金属污染现状 随着矿山开采、冶炼、电镀以及制革行业的蓬勃发展,一些企业盲目追逐经济利益,轻视环境保护,再加上农药、化肥、地膜、饲料添加剂等的大量使用,我国土壤中Pb、Cd、Zn等重金属的污染状况日益严重,污染面积逐年扩大,危害人类和动物的生命健康。据报道,2008年以来,全国已发生100余起重大污染事故,其中Pb、Cd、As等重金属污染事故达30多起。据2014年国家环境保护部和国土资源部发布的全国土壤污染状况调查公报显示,全国土壤环境总状况体不容乐观,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出。全国土壤总的点位超标率为16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。据农业部对我国24个省市、320个重点污染区约548 万hm2土壤调查结果显示,污染超标的大田农作物种植面积为60万hm2,其中重金属含量超标的农产品产量与面积约占污染物超标农产品总量与总面积的80%以上,尤

污染土壤微生物修复技术研究进展

污染土壤微生物修复技术研究进展课程论文 摘要针对2014年4月环境环保部公布的首次全国土壤污染状况调查结果,撰写我国最严重的耕地污染中主要污染物镉、砷、滴滴涕和多环芳烃的微生物修复研究进展。 关键词土壤污染;微生物修复;重金属污染;有机物污染 2005年4月至2013年12月我国开展的首次全国土壤污染状况调查结果显示全国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出。全国土壤总的超标率为16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。人类赖以生存的耕地中土壤点位超标率高达19.4%,迫在眉睫的主要污染物为镉、砷、滴滴涕和多环芳烃[1]。 微生物修复是指利用天然存在的或所培养的功能微生物群,在适宜环境条件下,促进或强化微生物代谢功能,从而达到降低有毒污染物活性或降解成无毒物质的生物修复技术,它已成为污染土壤生物修复技术的重要组成部分和生力军[2]。由于我国土壤调查结果显示在农田耕地中重金属污染物镉、镍、砷、有机污染物滴滴涕和多环芳烃超标最严重,对这些污染物的治理已经迫在眉睫。所以,本文重点阐述针对这5种污染物的微生物修复技术研究进展。 1、重金属污染土壤微生物修复研究进展 土壤微生物种类繁多、数量庞大,是土壤的活性有机胶体,比表面大、带电荷和代谢活动旺盛,在重金属污染物的土壤生物地球化学循环过程中起到了积极作用。微生物可以对土壤中重金属进行固定、移动或转化,改变它们在土壤中的环境化学行为,可促进有毒、有害物质解毒或降低毒性,从而达到生物修复的目的[3]。因此,重金属污染土壤的微生物修复原理主要包括生物富集 (如生物积累、吸附作用)、生物转化(如生物氧化还原、甲基化与去甲基化以及重金属的溶解和有机络合配位降解)、生物固定(如与S2-的共沉淀)、生物滤除(如细菌的淋滤作用)等作用方式。 1.1镉污染 将具有重金属吸附能力的天然蛋白或人工合成肽展示在微生物细胞表面,可以提高微生物对重金属的吸附能力。Kuro da等[4]改造了微生物表面蛋白使得当酵母金属硫蛋白( YMT )串联体在酵母表面展示表达后,4 聚体对重金属吸附能力提高5.9 倍, 8 聚

土壤污染修复资料总结

土壤污染修复 第一章土壤及其基本性质 1.土壤:是指地球陆地表面能生长绿色植物的疏松多孔结构表层,具有不断地、同时地为植物生长提供并协调营养条件和环境条件的能力。 2.土壤环境:是指岩石经过物理、化学、生物的侵蚀和风化作用,以及地貌、气候等诸多因素长期作用下形成的土壤生态环境。 3.土壤污染:是指人为活动将对人类本身和其他生命体有害的物质施加到土壤中,致使某种有害成分的含量明显高于土壤原有含量,而引起土壤环境质量恶化的现象. 4.造成土壤污染的原因? 过量施用化肥;农药;重金属元素;污水灌溉;酸沉降;固体废物;牲畜排泄物和生物残体5土壤污染的特点 ①隐蔽性和潜伏性②累积性和地域性; ③.不可逆性和长期性④难治理性和后果严重性. 6.土壤环境背景值:是指未受或少受人类活动(特别是人为污染)影响的土壤环境本身的化学元素组成及其含量。 7.土壤自净作用:是指在自然因素作用下,通过土壤的自净作用,使污染物在土壤环境中的数量、浓度或形态发生变化,活性、毒性降低,甚至消失的过程 8.环境容量:在人类生存和自然生态不至受害的前提下,某一环境所能容纳的污染物的最大负荷量。(单位环境中,土壤所能容纳的最大负荷量为土壤环境容量) 9.土壤污染的量度指标 ①土壤背景值;②植物中污染物质的含量;③生物指标 10.土壤环境污染物分类: 无机污染物.有机污染物;生物性污染物;固体废弃物 按照污染物污染途径分为以下五种类型 水质污染型;大气污染型;固体废弃物污染型;农业污染型;综合污染型 第二章土壤重金属污染专题 1.汞、镉、铅、铬以及类金属砷(五毒元素)

2.影响生物迁移的因素 a.重金属在土壤环境中的总量和赋存形态 b.土壤环境状况 c.不同植物种类 d.伴随离子 3.土壤重金属污染的特点: 1.形态多变 2.金属有机态的毒性大于金属无机态 3.价态不同毒性不同 4.金属羰基化合物常剧毒 5.迁移转化形式多样 6.重金属的物理化学行为多具有可逆性 7.产生毒性效应的浓度范围低 8.微生物不能降解重金属9.生物对重金属摄取具有累积性 10.重金属对人体的毒害具有积累性 4影响重金属在土壤环境中的迁移转化的因素: ①土壤Eh: 当水田灌满水时,Eh下降,导致土壤环境中的S以S2-形式存在,从而与水溶性Cd生成CdS沉淀,降低土壤溶液中水溶性镉的含量。当水稻田排水晒田(烤田)时,Eh 升高,非水溶性CdS可发生氧化还原反应,S2-被氧化成单质硫,从而CdS的溶解度增加,可给态Cd2+浓度增加。 Eh升高会促使土壤可溶性Pb与高价Fe、Mn氧化物结合,降低Pb的可溶性迁移。 ②土壤ph 土壤酸度增大不仅可增加CdCO3的溶解度,也可增加CdS的溶解度,使水溶态的Cd含量增加。 对铅在土壤中的存在形态影响也很大,一般随pH降低,土壤环境中可溶性铅的含量增加,铅在土壤中的迁移能力和生物毒性增大。 随着pH值的升高和Eh值的下降,可显着提高土壤中砷的溶解性。因为pH值的升高,土壤胶体上正电荷减少,对砷的吸附量降低,可溶解性砷的含量增加。同时,随着Eh值的下降,砷酸还原为亚砷酸 锌的迁移性取决于土壤的pH值和Eh值 5.影响Cr对植物毒性的因素: (1)Cr的化学形态;(2)土壤质地和有机质含量; (3)土壤氧化还原电位;(4)土壤pH值;(5)植物种类。 6.防治土壤铜害的主要措施: ①向土壤大量施用绿肥或有机肥;②施用石灰降低土壤酸度; ③施用铁剂(如Fe-EDTA),或叶面喷施铁剂。 7.锌污染的防治措施: ①施用石灰调节土壤pH在范围内,使锌形成氢氧化物沉淀; ②使土壤呈还原态,形成ZnS沉淀;③施用磷肥 8.土壤重金属污染控制的基本原则,并根据原则拟定土壤重金属污染控制技术对策。

几种典型的土壤污染修复技术综述_徐铁兵

Value Engineering 0引言 土壤是人类赖以生存的主要自然资源之一, 也是人类生态环境的重要组成部分。土壤是由矿物质、动植物残体腐解产生的有机物质、土壤生物、水分和空气等固、液、气三相组成的。土壤介质是非均质的集合体,结构复杂,大量有机、无机胶体和氧化物相互交错、混杂,介质表面上的存在电场和剩余力场,具有巨大的表面能,能与土壤液、气相中的离子、质子、分子相互作用。与此同时,土壤中的生物体系非常丰富,包括微生物区系、微动物区系和动物区系,其中尤以微生物最为活跃。土壤生物使土壤具有生物活性,是土壤形成、养分转化、物质迁移、污染物迁移转化的重要参与者。此外,土壤中的有机和无机的氧化性和还原性物质构成了一个复杂的氧化还原混合体系,土壤在这些物质的共同作用下表现出一定的氧化-还原特性。土壤的这些性质,使土壤具备了一定的自净能力。 虽然土壤自身的净化作用可以减少土壤中污染物的污染程度,但是如果进入土壤中的污染物含量在数量和速度上超过土壤的自净能力,即超过土壤的环境容量,终将会导致土壤的污染。土壤污染在中国已成为一个日益严重的问题。这些污染场地的存在带来了双重问题:一方面是环境和健康风险;另一方面是阻碍了城市建设和地方经济的发展。解决此问题最直接方法是场地修复[1]。 1土壤修复技术 1.1几种典型的土壤污染问题 1.1.1重金属污染采矿、冶金和化工等工业排放的三废、汽车尾气以及农药和化肥的使用都是土壤重金属的重要来源。按生物化学性质土壤中的重金属可以分为两类:第一类,对作物以及人体有害的元素,如汞、镉、铅及类金属砷等,因此,必须减少这些元素的含量使其不超过环境的容量;第二类,常量下对作物和人体有益而过量时出现危险的元素,如铜、锌、铬、锰及类金属硒等,应控制其含量,使其有益作物生长和人体健康。 1.1.2石油污染石油污染是指在石油的开采、炼制、 贮运、使用过程中原油和各种石油制品进入环境而造成的污染,土壤中的石油污染物多集中在20cm 左右的表层。石油开采过程中产生的落地油和油田的接转站、联合站的油罐、沉降罐、污水罐、隔油池的底泥,炼油厂含油污水处理设施产生的油泥,也是我国油田土壤石油污染的主要来源。污染土壤中石油主要成分为C15-C36的烷烃、多环芳香烃、烯烃、苯系物、酚类等,其中环境优先控制污染物多达30种。 1.1.3化肥污染化学肥料在现代化的农业生产中不仅是粮食增产的物质基础,更是农业生产资料的主体。在粮食增产中花费的贡献率在40%-60%,稳定在50%左右,但是化肥中的有毒重金属、有机物以及无机酸类等是造成土壤污染的主要来源。 1.1.4农药污染据初步统计,我国至少有l300-1600 万hm 2耕地受到农药污染。 造成土壤农药污染的主要是有机磷和有机氯农药。据2000年国家质检总局数据,全国47.5%的蔬菜农药残留超标,因农残超标被退回的出口农产品金额达74亿美元。 1.2污染土壤的修复技术现有污染土壤的修复途径包括:第一,降低污染物在土壤中的浓度;第二,通过固化或钝化作用改变污染物的形态从而降低在环境中的迁移性;第三;从土壤中去除[2]。下面介绍几种土壤的修复技术: 1.2.1物理修复治理污染土壤的方法在20世纪80年代以前仅仅限于物理法和化学法。如早期的焚烧法、换土法以及隔离法等都要求高温、人力以及机械设备等,不仅成本很高,最主要的是没有从根本上解决污染问题,这些处理方法仅仅是使污染物发生了转移,对这些污染物还需要进一步的处理,目前这些方法仅仅应用于处理一些突发的紧急事件。而现在出现的一些经济可行的新技术、新工艺等逐渐成为了研究的热点,如:电修复法、土壤气相抽提法及CSP 法、热解析法等。 电修复法:将电极插入到受污染的地下水或土壤区域,在直流电的作用下形成直流电场,则土壤中的离子和 —————————————————————— 作者简介:徐铁兵(1973-),男,河北辛集人,工学硕士,高级工程 师,研究方向为环境影响评价和固体废物资源化。 几种典型的土壤污染修复技术综述 Overview on Several Typical Soil Pollution Remediation Technologies 徐铁兵XU Tie-bing ;梁静LIANG Jing ;孙玉艳SUN Yu-yan (河北省环境科学研究院, 石家庄050037)(Hebei Provincial Environmental Science Research Institute ,Shijiazhuang 050037,China ) 摘要:土壤污染是当前重要的环境问题之一。本文概述了目前国内外处理污染土壤常用的物理修复、化学修复和生物修复技术 以及其研究进展。由于各种修复技术各有所长、各有所短,因此为了克服单一方法的缺点,发挥不同修复技术的长处,对加强研发污染 土壤的综合修复技术提出了几方面建议。 Abstract:Soil pollution is one of the important environmental problems.This paper outlines the current physical remediation,chemical remediation and bioremediation Technique as well as their research in soil pollution treatment at home and abroad.Because each one has its good points and limitations,therefore,in order to overcome the disadvantages of a single method,play the strengths of different remediation technology,this paper puts forward several suggestions to comprehensive remediation technology of strengthening the research and development of contaminated soil. 关键词:土壤污染;重金属;石油烃;持久性有机物(POPs );土壤修复技术Key words:soil pollution ;heavy metal ;petroleum hydrocarbon ;persistent organic pollutants (POPs);soil remediation technology 中图分类号:X53文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2013)14-0313-02 ·313·

土壤有机污染修复技术研究现状与展望

土壤有机污染修复技术研究现状与展望 摘要:本文结合近年来国内外土壤修复技术研究现状,概括介绍了土壤修复技术的类型及其影响因素,讨论了它们在实际应用中所存在的问题并提出解决思路;着重介绍了土壤有机污染的修复技术,探讨其发展前景,并提出了研究方向。 关键词:土壤;有机污染;生物修复 第一章前言 近年来,随着工农业生产污染和人类活动强度增加,土壤污染面积不断扩大,污染程度不断加深。其中有机污染物是土壤中普通存在的主要污染物之一,可通过化肥及农药的大量施用、污水灌溉、大气沉降、有毒有害危险废物的事故性泄露等多种途径进人土壤系统,造成土壤严重污染和地表水及地下水次生污染,已引起各国政府及环境学界的广泛关注[1]。例如多氯有机物DDT带来的环境污染[2];农用污泥造成土壤的多环芳烃(PAHs)污染[3];农用地膜导致土壤的邻苯二甲酸酯(PAEs)污染[4]等。因此,土壤有机污染的清洁与安全利用成为了一个亟待解决的问题。目前,修复有机污染土壤环境的技术主要有物理修复、化学修复、电化学修复、生物修复技术等[5]。 第二章土壤有机污染修复技术类型与方法 2.1生物修复方法 2.1.1生物修复技术的概念 生物修复是一项清洁环境的低投资、高效益、便于应用、发展潜力较大的新兴技术。Hamer[6]将生物修复的概念定义为:“利用特定的生物(植物、微生物或原生动物)吸收、转化、清除或降解环境污染物,实现环境净化、生态效应恢复的生物措施。”生物修复包括两方面内容:(1)利用具有特殊生理生化功能的植物或特异微生物在原位修复污染场所(土壤或水体);(2)应用生物处理或生物循环过程,通过精心设计与合理应用阻断或减少污染源向环境的直接排放,将过去曾受到污染的场所通过生物过程得以恢复,或清除新近排放的污染物。 土壤的治理技术按处理种类分物理治理方法、化学治理方法、微生物治理方法及植物治理方法等。其中生物修复主要指后两种。环境污染物的生物处理、修复技术大致可分成3类[7]:(1)植物对污染物修复;(2)微生物对污染物修复;(3)植物-微生物的联合修复。按处理空间可分为原位生物修复(In-situ bioremediation)和异位生物修复(Ex-situ bioremediation)2种。原位生物修复是指对受污染的介质(土壤、水体)不作搬运或输送,而在原位污染地进行的生物修复处理,修复过程主要依赖于被污染地自身微生物的自然降解能力和人为创造的合适降解条件;异位生物修复是指将被污染介质(土壤、水体)搬运和输送到它处进行生物修复处理。 2.1.2植物修复技术

土壤污染修复总结

土壤污染修复第一章土壤及其基本性质 1.土壤:是指地球陆地表面能生长绿色植物的疏松多孔结构表层,具有不断地、同时地为植物生长提供并协调营养条件和环境条件的能力。 2. 土壤环境:是指岩石经过物理、化学、生物的侵蚀和风化作用,以及地貌、气候等诸多因素长期作用下形成的土壤生态环境。 3. 土壤污染:是指人为活动将对人类本身和其他生命体有害的物质施加到土壤中,致使某种有害成分的含量明显高于土壤原有含量,而引起土壤环境质量恶化的现象. 4.造成土壤污染的原因? 过量施用化肥; 农药; 重金属元素; 污水灌溉; 酸沉降; 固体废物; 牲畜排泄物和生物残体 5土壤污染的特点 ①隐蔽性和潜伏性②累积性和地域性; ③.不可逆性和长期性④难治理性和后果严重性. 6. 土壤环境背景值:是指未受或少受人类活动(特别是人为污染)影响的土壤环境本身的化学元素组成及其含量。 7.土壤自净作用:是指在自然因素作用下,通过土壤的自净作用,使污染物在土壤环境中的数量、浓度或形态发生变化,活性、毒性降低,甚至消失的过程 8. 环境容量:在人类生存和自然生态不至受害的前提下,某一环境所能容纳的污染物的最大负荷量。(单位环境中,土壤所能容纳的最大负荷量为土壤环境

容量) 9.土壤污染的量度指标 ①土壤背景值;②植物中污染物质的含量;③生物指标 10.土壤环境污染物分类: 无机污染物.有机污染物;生物性污染物;固体废弃物 按照污染物污染途径分为以下五种类型 水质污染型;大气污染型;固体废弃物污染型;农业污染型;综合污染型第二章土壤重金属污染专题 1.汞、镉、铅、铬以及类金属砷(五毒元素) 2.影响生物迁移的因素 a.重金属在土壤环境中的总量和赋存形态 b.土壤环境状况 c.不同植物种类 d.伴随离子 3. 土壤重金属污染的特点: 1.形态多变 2.金属有机态的毒性大于金属无机态 3.价态不同毒性不同 4.金属羰基化合物常剧毒 5.迁移转化形式多样 6.重金属的物理化学行为多具有可逆性 7.产生毒性效应的浓度范围低 8.微生物不能降解重金属 9.生物对重金属摄取具有累积性 10.重金属对人体的毒害具有积累性 4影响重金属在土壤环境中的迁移转化的因素: ①土壤Eh: 当水田灌满水时,Eh下降,导致土壤环境中的S以S2-形式存在,从而

全球土壤污染及修复技术现状与未来趋势分析报告

全球土壤污染及修复技术现状与未来趋势分析来源:环境工程技术学报作者:纪冬丽 【导读】随着含砷金属矿产的开采与冶炼、化石燃料的燃烧、含砷化学制品及农药的使用、木材防腐及工业废水的排放和非法倾倒等,使得土壤中砷浓度日益增加,引起了世界范围内不同程度的土壤砷污染,土壤砷污染及其造成的严重后果已不容忽视。 随着含砷金属矿产的开采与冶炼、化石燃料的燃烧、含砷化学制品及农药的使用、木材防腐及工业废水的排放和非法倾倒等,使得土壤中砷浓度日益增加,引起了世界范围内不同程度的土壤砷污染,土壤砷污染及其造成的严重后果已不容忽视。土壤砷污染具有隐蔽性、长期性和不可逆性等特点,据Allaway估算,进入土壤的砷如果只通过植物吸收使其在土壤中消失的时间为100a,因此土壤一旦遭受砷污染其治理难度大且周期长。据统计中国土壤中砷浓度的平均值为11.2mg/kg,约为世界平均值(6mg/kg)的2倍,我国土壤砷污染问题更加突出。为此2011年国务院批文的《重金属污染综合防治“十二五”规划》中,将砷列为第一类重点防控污染物。针对土壤砷污染,国内外许多学者研究了土壤中砷的污染浓度、污染范围及赋存形态等,并开展了修复研究。笔者综合分析了前人在该领域的研究成果,对国内外土壤砷污染的现状、修复技术以及研究方向等进行了阐述,以期为以后的研究工作提供理论支撑。 1、土壤砷污染现状 1.1 国外土壤砷污染现状 目前,世界上许多国家和地区土壤砷污染程度十分严重。根据美国国家环境保护局(USEPA)的规定,砷在土壤中的浓度限值为24mg/kg。土壤砷污染来源十分广范,主要由一些人为活动导致,包括杀虫剂的使用、除草剂和磷酸盐肥料的施放、半导体工业的发展、采矿和冶炼、制造业、燃煤、木材保存剂等。欧洲表层土壤中砷浓度的平均值为7.0mg/kg,但不同地区不同土壤条件下,砷的背景值差别很大。世界上不同砷污染地区土壤中的砷浓度见表1。 表1 砷污染地区土壤中砷浓度

简述土壤污染及其防治措施

简述土壤污染及其 防治措施

结课论文 题目:简述土壤污染及其防治措施姓名:程旭 院系:生命科学学院农学系 年级专业:级园艺专业 学号:

指导教师:王玉芬 12月31日 摘要 本文在综述中国土壤环境污染态势及成因的基础上,提出了土壤环境污染的预防、控制和修复方法。指出了当前中国土壤环境污染态势严峻,危及粮食生产、食物质量、生态安全、人体健康以及区域可持续发展。认为以预防为主,预防、控制和修复相结合是中国在相当长时期内的土壤环境保护策略。 关键词:土壤污染,预防,控制,修复

引言 土壤是农业生产的基础,是人类赖以生存的基石,也是人类食物与生态环境安全的保障。但随着经济的发展,全球土壤资源承受的因人口增长、植被破坏、生物多样性消失、土壤退化、气候变化和污染种种等的压力逐渐增大。 土壤是生态环境的重要组成部分。是结合无机界和有机界的纽带,是联系其它要素的关键环节,是人类赖以生存、发展的主要自然资源之一。但由于现代工农业生产的飞跃发展,有的地方农药、化肥过度使用。工矿企业固体废弃物向土壤倾倒和堆放,城市污水、工业废水、大气沉降物也会进入土壤,使土壤污染日益严重。土壤污染是全球三大污染问题之一。不断恶化了的土壤污染态势,已经成为影响中国可持续发展的重大障碍,防治土壤污染刻不容缓。 1土壤污染的含义和特点 1.1 土壤污染的含义 土壤是指陆地表面具有肥力、能够生长植物的疏松表层,其厚度一般在2 m左右。土壤不但为植物生长提供机械支撑能力,并能为植物生长发育提供所需要的水、肥、气、热等肥力要素。近年来,由于人口急剧增长,工业迅猛发展,固体废物不断向土壤

我国目前土壤污染治理工作的进展情况

我国目前土壤污染治理工作的进展情况 工业固废处理/固废利用/工业固废陶粒/工业固废处理技术/工业固废处理 设备-郑州德森环境科技有限公司 进入二十一世纪以来,随着我国土壤污染问题日益凸显,土壤环境安全问题引起社会广泛关注。党和国家高度重视土壤环境保护工作,将土壤污染防治工作提上议事日程,放在与大气、水污染防治同等重要的位置,全面推进土壤污染防治工作。“十一五”期间,环境保护部组织开展了全国土壤污染状况调查,启动了土壤环境质量标准修订工作。“十二五”期间,出台了一系列土壤污染防治政策文件,加快推进土壤污染防治立法,制订实施了重金属综合防治规划,启动土壤污染治理与修复试点示范,全面部署土壤污染防治工作,编制土壤污染防治行动计划等。由此可见,近十年我国土壤污染防治工作取得了积极进展,具有中国特色的土壤污染防治体系正在逐步构建和形成。 但是,与国外发达国家和地区相比,我国土壤污染治理与修复工作起步较晚,从总体上看,土壤污染治理与修复技术研发和工程化应用落后于国外发达国家和地区。国外土壤修复已有40-50年的历史,已经形成了专业化和实用化的土壤修复技术体系、完备的修复产业链和修复市场,具有成熟的修复工艺、配套的修复材料、成套的修复设备、高素质的咨询专家和工程技术人员。相对而言,我国土壤修复技术研发和工程化应用目前还处于起步阶段,但近几年发展较快,一批自主研发的土壤修复技术开始进入工程示范阶段,一批国外先进的技术设备和修复材料也开始引进国内,一批耕地土壤污染治理与修复试点项目和污染地块修复工程项目开始启动,从事土壤污染治理与修复的咨询机构、专业修复和配套服务企业的数量急剧增加,土壤修复产业和市场发展迅速,已逐渐成为新兴的环保产业和经济支柱产业的增长点。 目前我国土壤污染治理与修复技术水平和工程经验,处于边实践、边提高、边摸索、边总结的阶段。就农用地而言,受污染耕地土壤修复技术研发水平与国外发达国家基本相当。“十五”以来,通过科技部科研计划项目支持,开展了植物修复、农艺阻控、化学调控、农艺和化学相结合等控制和修复技术研究及示范工作,包括重金属污染耕地土壤的植物修复技术、低积累品种的农艺阻隔技术、水肥调控等耕地土壤安全利用技术等,发展了有机污染农田土壤的生物修复技术、植物-微生物联合修复技术等。

论中国土壤污染现状修复技术

论中国土壤污染现状及修复技术 一、土壤修复 (1)土壤修复的基本情况 ①土壤修复的定义、特点及分类 土壤污染指人类生产、生活产生的废气、废水和固体废物向土壤系统排放后,当数量超过土壤自净能力时,会破坏土壤成分结构的平衡和土壤功能,乃至出现危害动植物和人体健康的现象。 土壤污染按照污染成分可以划分为无机物污染和有机物污染。无机物污染包括酸、碱、重金属以及砷、硒等非金属化合物造成的污染;有机物污染包括农药、酚类、氰化物、石油、有机溶剂、合成洗涤剂等造成的污染。按照受污染土地的类型可以将土壤污染划分为工业场地污染、油气田污染、矿区污染和农田污染。按照污染源可以将土壤污染划分为工业污染、农业污染、生活污染以及其他污染。土壤修复则是指利用物理、化学或生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物,使其浓度降低到可接受水平,或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。 (2)我国土壤修复的发展状况 ①我国土壤污染现状 我国对于土壤污染的关注起步较晚。为了调查中国土地污染的现状,原国家环保总局和国土资源部耗资 10 亿元联合启动了全国土壤污染状况及其预防措施的调查工作,特别是对农业用地的调查。 2014 年 4 月公布了初步调查结果,但对于我国土壤污染现状仍没有清晰而准确的认识,相关的土壤修复行业发展也是处于起步成长阶段。和欧美成熟的土壤污染修复治理体系相比,我国土壤修复行业有关体系急需建立和完善。 a.工农业粗犷发展导致耕地土壤和城市场地污染问题 我国工业和农业的粗犷式发展是造成土壤污染的主要原因。虽然我国工业和农业经历了快速的发展,但是并没有及时重视其污染物排放的监管和治理,从而使得土壤污染日益严重。从工业污染角度看,土壤无机污染物中的重金属污染主要来自于选矿厂、冶炼厂、铅蓄电池厂、氯碱厂等工业工厂的废物排放;非金属砷和硒污染主要来自农药和电子工业等;而土壤中的有机污染物主要来自于石油石化、煤化工、农药等行业。从农业土壤污染角度看,化肥的过度使用是造成土壤污染的主要原因。 工农业迅速发展,由于相应环境监管与保护措施的缺失,各地普遍出现土壤污染问题,其中,尤以率先发展工业实现经济起飞的东部和中部较为发达地区为甚。我国严重土壤污染区 320 个,约 548 万公顷。从不同的土地类型来看,关数据显示,受重金属污染的耕地面积有近 2,000 万公顷,约占耕地总面积的五分之一;受矿区污染的土地面积达到 200 万公

土壤修复技术汇总

目录 一、中国土壤污染现状 .................................................................................................................. 1. 总体情况............................................................................................................................ 2. 污染物超标情况................................................................................................................ 3. 不同土地利用类型土壤的环境质量状况 ........................................................................ 4. 典型地块及其周边土壤污染状况 .................................................................................... 5.土壤污染治理的难度.......................................................................................................... 二、污染土壤的修复技术 .............................................................................................................. 1 典型的土壤污染问题 ......................................................................................................... 1.1 重金属污染 ............................................................................................................ 1.2 石油污染 ................................................................................................................ 1.3 化肥污染 ................................................................................................................ 1.4 农药污染 ................................................................................................................ 2 污染土壤的修复技术 ......................................................................................................... 2.1 物理修复 ................................................................................................................ 2.2 生物修复 ................................................................................................................ 2.3 化学修复 ................................................................................................................ 3 各土壤修复技术优缺点比较表 ......................................................................................... 4 土壤修复的产业链条 ......................................................................................................... 三、土壤修复企业 .......................................................................................................................... 1 土壤修复工程企业及其常用技术 ..................................................................................... 2 土壤修复行业2017年部分工程项目一览 ....................................................................... 四、运营模式 .................................................................................................................................. 1 污染方付费模式................................................................................................................. 2 受益方付费模式................................................................................................................. 3 财政直接出资方式............................................................................................................. 4 财政出资回购方式(BT模式) ....................................................................................... 5 PPP模式 ..............................................................................................................................

土壤污染现状调查和监测评估项目或土壤修复可行性实施计划书模板

土壤污染现状调查与监测评估项目或土壤修复可行性研究 报告模板 一、项目的必要性与可行性 土壤是构成生态系统的基本要素之一,是国家最重要的自然资源之一,也是人类赖以生存的物质基础。土壤环境状况不仅直接影响到国民经济发展,而且直接关系到农产品安全和人体健康。 中央把防治土壤污染作为社会主义新农村建设的一项重要工作,作为新时期环境保护的一项重要任务。胡锦涛总书记强调,要让人民群众喝上干净的水,呼吸清洁的空气,吃上放心的食物,在良好的环境中生产生活,并明确要求“把防治土壤污染提上重要议程”。在第六次全国环保大会上,温家宝总理要求“积极开展土壤污染防治”。2003年12月3日,曾培炎副总理曾批示要求“环保总局会同国土资源部就我国部分地区土壤地球化学状况恶化,查清异常原因,并提出综合治理的意见”。《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》明确提出,要“开展全国土壤污染现状调查,综合治理土壤污染”。《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》也明确提出,要“以防治土壤污染为重点,加强农村环境保护”,并要求“开展全国土壤污染状况调查和超标耕地综合治理……,抓紧拟订有关土壤污染方面的法律法规草案”。 近年来,环保、国土、农业等部门和有关科研单位在土壤污染防治方面做了一些积极的探索。但是,由于方方面面的原因,一些地区的土壤受到不同程度的污染,对生态环境、食品安全和农业可持续发展构成威胁,土壤污染的总体形势相当严峻。土壤污染问题已经成为影响群众身体健康、损害群众利益的重要因素。目前我国土壤污染状况不清、原因不明和环境监管体系不完善等问题十分突出。开展全国土壤污染状况调查,摸清全国土壤环境状况,掌握土壤污染情况,是制定土壤污染防治对策,做好土壤污染防治工作的基本前提,具有十分重要的现实意义。 本次全国土壤污染状况调查以环保系统监测、科研队伍为主体力量,同时联合中科院、高等院校和其他科研院所等土壤学界的技术力量和人力资源参与调查工作。环保总局先后组织开展了全国土壤环境背景值调查、全国生态现状调查、全国典型地区土壤环境质量探查、菜篮子种植基地、污灌区和有机食品基地环境质量监测调查等大型调查项目。2005年,环保总局在沈阳、南京、广州等三市组织进行了土壤污染状况调查试点工作,为开展全国土壤污染状况调查积累了丰富的经验。环保系统拥有覆盖全国的环境监测网络,目前全国共有2289个环境监测站、46984名环境监测技术人员,拥有相当数量的大型仪器设备,加上一大批科研院所和高校的研究力量,完全能够满足调查工作的实际需要。 二、项目总体目标 全面、系统、准确地掌握全国土壤环境质量总体状况,查明我国重点地区土壤污染状况及其成因,扩大了解我国土壤背景点环境质量状况,评估土壤

中国土壤环境污染现状及土壤修复行业概况-土壤环境污染现状

中国土壤环境污染现状及土壤修复行业概况 -土壤环境污染现状 一、中国土壤环境污染现状 (一)土壤环境污染总体情况 全国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出。工矿业、农业等人为活动以及土壤环境背景值高是造成土壤污染或超标的主要原因。 全国土壤总的超标率为16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染类型以无机型为主,有机型次之,复合型污染比重较小,无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。 从污染分布情况看,南方土壤污染重于北方;长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出,西南、中南地区土壤重金属超标范围较大;镉、汞、砷、铅4种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势。 (二)土壤污染物超标情况 1、无机污染物镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍8 种无机污染物点位超标率分别为7.0%、1.6%、2.7%、2.1%、1.5%、1.1%、0.9%、4.8%。 无机污染物超标情况

2、有机污染物 六六六、滴滴涕、多环芳烃3 类有机污染物点位超标率分别为0.5%、1.9%、1.4%。 3、不同土地利用类型土壤污染状况 耕地:土壤点位超标率为19.4%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为13.7%、2.8%、1.8%和1.1%,主要污染物为镉、镍、铜、砷、汞、铅、滴滴涕和多环芳烃。 林地:土壤点位超标率为10.0%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为5.9%、1.6%、1.2%和1.3%,主要污染物为砷、镉、六六六和滴滴涕。 草地:土壤点位超标率为10.4%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为7.6%、1.2%、0.9%和0.7%,主要污染物为镍、镉和砷。 未利用地:土壤点位超标率为11.4%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点

土壤污染及其修复技术

第二章污染物控制技术 6 土壤污染及其修复技术 土壤污染 (2) 土壤污染的定义 (2) 土壤污染的类型和来源 (3) 土壤污染的特点 (5) 土壤污染的危害 (5) 土壤污染及治理 (6) 我国土壤污染现状 (6) 土壤污染治理 (7) 修复技术 (9) 热力学修复 (9) 热解吸修复技术 (9) 焚烧法 (10) 土地填埋法 (10) 化学淋洗 (10) 堆肥法 (10) 植物修复 (10) 渗透反应墙 (10) 生物修复 (10)

6 土壤污染及其修复技术 土壤污染 土壤是自然环境要素的重要组成之一,它是处在岩石圈最外面的一层疏松的部分,具有支持植物和微 生物生长繁殖的能力,被称为土壤圈。土壤圈处于大气圈、岩石圈、水圈和生物圈之间的过渡地带,是联 系有机界和无机界的中心环节。土壤是由固体、液体和气体三相共同组成的多相体系。土壤固相包括矿物 质和有机质,其中矿物质约占土壤固体总重量的90%以上,而有机质约占固体总重量的1%~10%。土壤液相是指土壤中水分及其水溶物。土壤中有无数孔隙充满空气,即土壤气相。典型土壤约有35%的体积是充满空气的孔隙,因而土壤具有疏松的结构。 土壤具有两个重要的功能,一是土壤作为一项极其宝贵的自然资源,是农业生产的基础,二是土壤对 于外界进入的物质具有同化和代谢能力。由于土壤具有这种功能,所以人们肆意开发土壤资源,同时将土 地看作人类废物的垃圾场,而忽略了对土地资源的保护。由于这种原因,人类面临着土地退化、水土流失 和荒漠化以及土壤污染等诸多问题。其中,土壤污染的形势极为严峻。 土壤污染的定义 土壤背景值 土壤背景值是指未受或少受人类活动特别是人为污染影响的土壤环境本身的化学元素组成及其含量。 土壤背景值是各种成土因素综合作用下成土过程的产物,地球上的不同区域,从岩石成分到地理环境和生 物群落都有很大的差异,所以实质上它是各自然成土因素(包括时间因素)的函数。由于成土环境条件仍 在不断地发展和演变,特别是人类社会的不断发展,科学技术和生产水平不断提高,人类对自然环境的影 响也随之不断地增强和扩展,目前已难以找到绝对不受人类活动影响的土壤。因此,现在所获得的土壤背 景值也只能是尽可能不受或少受人类活动影响的数值。 研究土壤背景值具有重要的实践意义。因为污染物进入土壤环境之后的组成、数量、形态和分布变 化,都需要与背景值比较才能加以分析和判断,所以土壤背景值是土壤环境质量评价,特别是土壤污染综 合评价的基本依据,是研究和确定土壤环境容量,制定土壤环境标准的基本数据,也是研究污染元素和化 合物在土壤环境中的化学行为的依据。另外,在土地利用及其规划,研究土壤生态、施肥、污水灌溉、种 植业规划,提高农、林、牧、副业生产水平和产品质量,食品卫生、环境医学等方面,土壤环境背景值也 是重要的参比数据。 我国在20世纪70年代后期开始进行土壤背景值的研究工作,先后开展了北京、南京、广州、重庆以 及华北平原、东北平原、松辽平原、黄淮海平原、西北黄土、西南红黄壤等的土壤和农作物的背景值研究。 土壤环境容量 土壤环境容量是针对土壤中的有害物质而言的。它是指在人类生存和自然生态不致受害的前提下,土