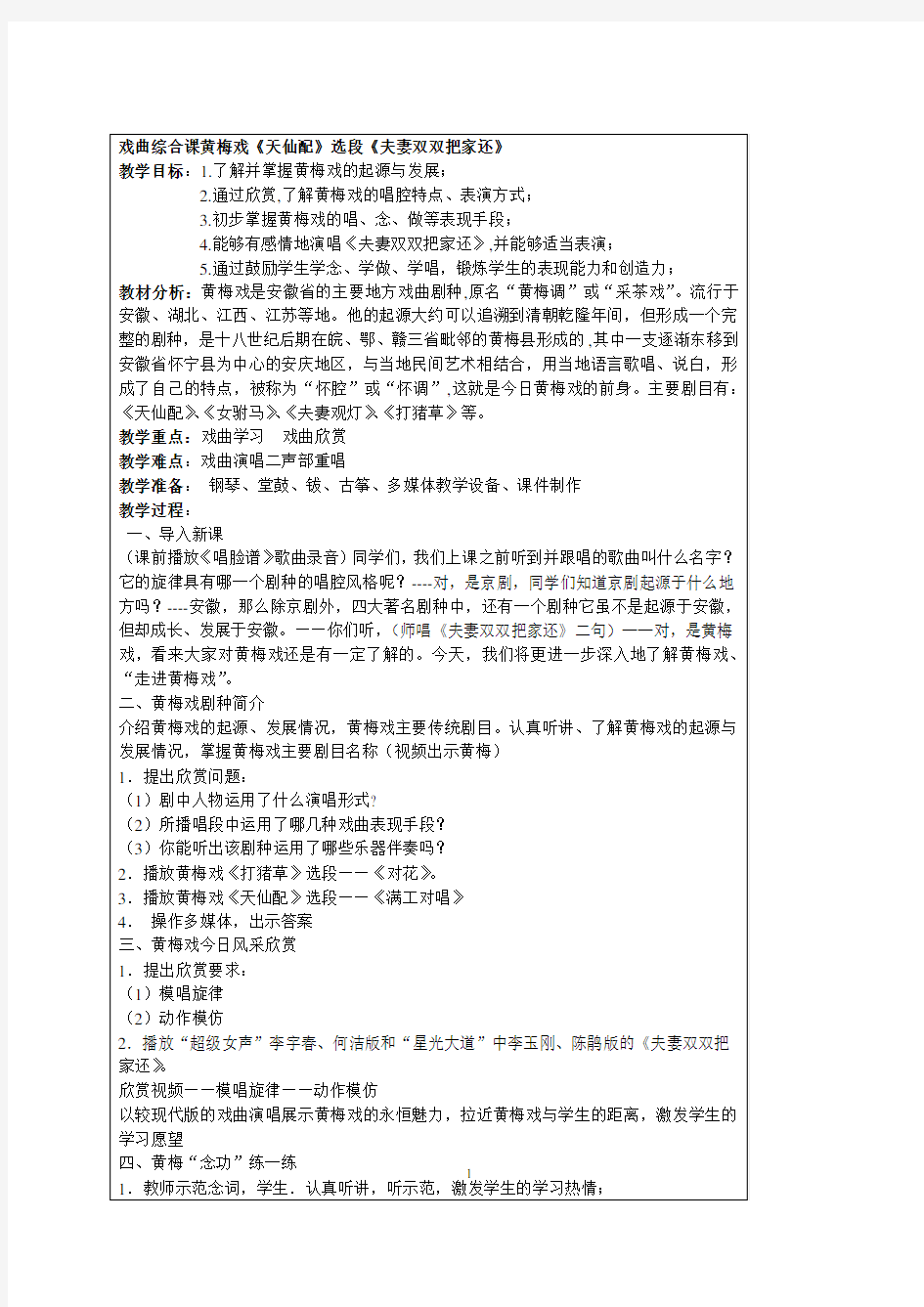

黄梅戏《天仙配》选段《夫妻双双把家还》

2

人教版音乐九年级下册黄梅戏《天仙配》选段《夫妻双双把家还》教案

黄梅戏《天仙配》选段《夫妻双双把家还》教案 教学目标: 1、初步了解黄梅戏的部分知识。 2、初步掌握黄梅戏的唱、念表现手段;锻炼学生的表现能力和创造力。 3、能够有感情地演唱《夫妻双双把家还》片段,并能够适当表演。 4、通过本课学习,培养学生对黄梅戏唱腔的感受能力,激发学生热爱民族音乐的感情。 教材分析: 黄梅戏是安徽省的主要地方戏曲剧种,原名“黄梅调”或“采茶戏”。流行于安徽、湖北、江西、江苏等地。他的起源大约可以追溯到清朝乾隆年间,但形成一个完整的剧种,是十八世纪后期在皖、鄂、赣三省毗邻的黄梅县形成的,其中一支逐渐东移到安徽省怀宁县为中心的安庆地区,与当地民间艺术相结合,用当地语言歌唱、说白,形成了自己的特点,被称为“怀腔”或“怀调”,这就是今日黄梅戏的前身。主要剧目有:《天仙配》、《夫妻观灯》、《打猪草》等。 黄梅戏《打猪草》由“二小”组成,人物是陶金花、金小毛,一个打猪草一个看竹笋。陶金花在打猪草时.拔草用劲过大,不小心碰断了金小毛家两根竹笋,慌忙用草将笋盖上,这时,在树上看笋的金小毛看见了,认为她有意偷笋,踩破了她的篮子。小姑娘哭着拉他去见妈妈,要他赔篮子。金小毛无奈,将舅母让他买盐的二百文钱赔她,她知道底细后不要金小毛赔了,说:“只要心意好,人好水也甜”,金小毛又把断了的竹笋一起送她,陶金花提不动,又帮着她送到家里。一路上边走边唱盘歌《对花》,什么花都问遍了,终于回到家中,金花妈妈不在家,金花打了三个鸡蛋,泡一碗炒米招待小毛,小戏在欢乐的气氛中结束了。 在封建礼教统治森严的情况下,男女青年这种自由交往具有反封建的意义,剧中所表现的青春的活力、逗趣的语言和优美的曲调,使人如沐春风,具有亲切感人的魅力。《打猪草》的可贵之处就在于毫无造作,从唱词到表演都再现了生活的真情,犹如田野吹来的风,清凉爽快,沁人心脾。 《夫妻观灯》中的王小六和王妻,两人在正月十五去看灯,只见人山人海,各种花灯造型惟妙惟肖,场面好不热闹。一路上夫妻俩说说唱唱,历数各种灯名,描述各种观灯人的不同神态,十分生动风趣,整场戏表现了表年农展丰收后的喜乐心情和生活情趣。观众看了有亲切感。 《天仙配》本片根据同名黄梅戏改编。云海深处,玉帝的小女儿七仙女在仙宫过着孤单寂寞的日子。一天,大姐等姐妹七人去拨开云雾,见到人间男女婚嫁、勤劳耕作的生活,十分羡慕。七仙女看到为葬父而卖身为奴的董永忠厚老实,遂生爱慕之情。下凡后,七仙女与董永结为夫妻。为赎丈夫,两人同去傅员外家做工。做工期满,夫妻返家过着幸福的生活。天庭知道七仙女私自下凡,将七仙女捕回天庭,董永痛不欲生。这个美丽的民间传说故事叙述了

戏曲(天仙配)鉴赏有感

戏曲《天仙配》鉴赏 学院:材料学院 专业:高分子 姓名: 学号:3080……… 黄梅戏是十八世纪后期在皖、鄂、赣三省毗邻地区形成,并在安徽安庆地区发展起来的一种民间小戏。两百多年来,它继承了古代戏曲的优良传统,博采众长,吸收各艺术门类的精华,逐渐发展成为一种以抒情见长且通俗易懂的剧种。黄梅戏唱腔优美动听、韵味丰富,具有浓郁的乡土气息,深受各地人民群众的喜爱。 中国的地方戏曲品种繁多,每一个地方戏都是一个地域的文化精华,也是维系某一地域人民的精神纽带,特别是对那些背井离乡、漂泊在外的游子来说,家乡戏更是他们思乡的精神寄托,听一听家乡戏、哼一哼家乡的小曲,便可足以慰藉自己思乡的心灵。黄梅戏是安庆个家乡戏,也是慰藉游子离别愁绪的乡音,特别是其代表曲目《天仙配》,更是百听不厌,我曾经买过各种版本的《天仙配》卡带、CD、VCD等,当然其中最经典的还是严凤英版的《天仙配》了,可以说《天仙配》的故

事、唱词、唱腔,对于我来说早已烂熟于心了,只可惜自己的嗓子不行,不然的话肯定也会是一名黄梅戏的票友。 《天仙配》为安庆黄梅戏戏曲传统经典剧目。内容讲的是董永卖身葬父,玉帝的第七女(七仙女)深为同情,私自下凡,在槐树下与董结为夫妇。一百日后,玉帝派托塔天王和四大金刚逼迫七仙女返回天庭,夫妻在槐树下忍痛分别。 《天仙配》之所以成为黄梅戏经典,是因为其剧情、唱腔、唱词、演员表演等无一不是经过千锤百炼、精心打磨的,《天仙配》也是黄梅戏的传统曲目,解放前就已经在各黄梅戏帮演出,但真正成功还是解放后五十年代新中国文化团体对其进行改编版,同时也造就了严凤英、王少舫等著名黄梅戏演员,并在全国引起了轰动,最后该剧也被搬上大银幕,让全国人民都能够欣赏黄梅戏艺术精华。所以说,《天仙配》剧目在黄梅戏中的地位相当于九鼎之尊,在某种程度上,就成了黄梅戏的代名词。 艺术来源于生活且也高于生活,影片中的七仙女真实得犹如我们身边的身着古装的邻家大姐!她的身上没有半点仙家千金的架子!缝衣、补衣、织布、粗活、细活动手就来!她对贫穷卖身为奴的汉子——董永的一往情深,感动了多少古今中外的大众善良人心!严凤英优美的戏曲身段和动听的黄梅戏曲唱段,特别让人们喜爱和欣赏!那身段柔美无限!那唱腔委婉动人心弦!草原此时此刻虽然不会唱黄梅戏,但时而不由得跟着这动听的黄梅戏曲调、慢慢地轻轻低声和着哼唱…… 《天仙配》的剧情非常简单,角色也不多,但故事情节却非常的讨巧,深受老百姓的喜好,戏词通俗易懂,达意深刻,故事情节悲喜交加,简洁却勾人心弦,非常的适合普通大众的品味。《天仙配》的剧情是历史上有关孝子董永的传说演变而来,孝道是中国传统文化的重要内容,历朝历代都重视孝道,董永“卖身葬父”的故事经过民间或野史不断的流传,最终就成了神话爱情故事,其本义也就是宣扬孝道、尽孝能够感动上天,给自己带来好运。五十年代经改编后的剧本,并没有放弃神话的因素,只是将主题升华,加入“玉皇大帝”、“财主”的反面角色,将整个剧情改编成包含“劳动人民追求幸福生活,与封建制度(统治势力)做斗争”寓意,既保留了传统的文化精华(“孝道”),又贴近时代的特点(反封建),满足时代进步文化的要求,所以该剧本在艺术性和思想性上达到了高度统一。

黄梅戏

黄梅戏 一.简介 黄梅戏,原名黄梅调、采茶戏等,起源于湖北黄梅县,发展壮大于安徽安庆。黄梅戏与京剧、越剧、评剧、豫剧并称“中国五大戏曲剧种”,也是安徽省的主要地方戏曲剧种,湖北、江西、福建、浙江、江苏、香港、台湾等地亦有黄梅戏的专业或业余的演出团体,受到广泛的欢迎。黄梅戏唱腔淳朴流畅,以明快抒情见长,具有丰富的表现力;表演质朴细致,以真实活泼著称。一曲《天仙配》让黄梅戏流行于大江南北,在海外亦有较高的声誉。2006年5月20日,黄梅戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。 二.起源 黄梅戏的起源最早可追溯到唐代。据史料记载,早于唐代时期,黄梅采茶歌就很盛行,经宋代民歌的发展、元代杂剧的影响,逐渐形成民间戏曲雏形。至明清,黄梅县戏风更盛。黄梅戏前身即采茶调、采子、黄梅调等,后称黄梅戏。起源于黄梅县多云山区、太白湖畔的樵歌畈腔采茶调,形成于清道光年间,流播于长江中下游的湖北、安徽、江西、江苏等省周边的广袤区域。邢绣娘、余海先等一批先辈艺术家为黄梅戏的形成、发展和流播作出过杰出的贡献。 黄梅县地处长江北岸,旧时大部分地势低于江岸,有“江行屋上,民处泊中”之说,自然灾害频繁,水灾更为突出。频繁的灾害,迫使黄梅人纷纷学唱黄梅戏,以适应灾年逃水荒、打连厢、唱道情行乞他乡求生存的需要。这就大大促进了黄梅戏由山区向江湖平原地区的发展,向鄂赣皖毗邻地区的辐射。 严凤英、王少舫主演黄梅戏电影《天仙配》 约从清乾隆末期到辛亥革命前后为黄梅戏发展的早期。黄梅戏原名“黄梅调”或“采茶戏”,是十八世纪后期在皖、鄂、赣三省毗邻地区形成的一种民间小戏。其中一支逐渐东移到安徽省怀宁县为中心的安庆地区,被称为“怀腔”或“怀调”。这就是今日黄梅戏的前身。黄梅戏从起源到发展经历了独角戏、三小戏、三打七唱、管弦乐伴奏4个历史阶段。前3个阶段均在湖北黄梅完成,为黄梅戏大剧种的最后形成提供了充分的先决条件。 黄梅戏发源于黄梅,发展于安徽,尤其是上世纪50年代,安徽省黄梅戏剧团将黄梅传统剧目《董永卖身》改编成《天仙配》搬上银幕后,黄梅戏享誉海内外,成为全国“五大剧种之一”。1920年的安徽《宿松县志》上记载有“邑境西南,与黄梅接壤,梅俗好演采茶小戏,亦称黄梅戏。”《中国戏曲曲艺词典》黄梅戏条目为:“黄梅戏,戏曲剧种。旧称‘黄梅调’。流行于安徽及江西、湖北部分地区,源于湖北黄梅一带的采茶歌。”1959年,由安徽省文化局编、安徽人民出版社出版的《安徽戏曲选集》序中写道:“黄梅戏源于湖北黄梅县的采茶歌,清道光以后流入安庆地区。”中国戏曲史家、戏曲理论家周贻白在《中国戏曲史发展纲要》中说:“黄梅戏,源自湖北黄梅县采茶戏。” 1958年,毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德等党和国家领导人在武汉洪山礼堂观看黄梅县黄梅戏剧团演出的黄梅戏《过界岭》,毛主席看完戏后,有疑问地说:“你们湖北的黄梅戏怎么跑到安徽去了?”当时的湖北省委副秘书长梅白向毛主席汇报了有关情况之后,毛主席恍然大悟地说:“原来你们的黄梅戏是大水冲到安徽去的啊!”毛主席还称赞说:“你们黄梅人还是演自己的土戏好,乡土气味很深,很感人,我也成了黄梅佬。” 1995年2月,黄梅县被湖北省文化厅命名为“黄梅戏之乡”。1995年8月,被文化部授予全国“黄梅戏之乡”称号。 三.发展阶段

黄梅戏大全电视剧全剧系列

?黄梅戏大全电视剧全剧系列 ?黄梅戏电影《天仙配》全剧(严凤英王少舫) ?黄梅戏电视剧《天仙配》全集(韩再芬主演) ?黄梅戏《天仙配》全剧(满玲玲董家林)安庆市黄梅戏一团 ?黄梅戏《天仙配》全剧(张小萍刘国平)安庆市黄梅戏三团 ?黄梅戏电影《女驸马》全剧(严凤英田玉莲陈文明王少舫)安徽省黄梅戏剧团 ?黄梅戏《女驸马》全剧(马兰杨俊黄新德夏承平王少舫) ?黄梅戏《女驸马》全剧(韩再芬等) ?黄梅戏《女驸马》全剧(主演吴琼) ?黄梅戏电影《牛郎织女》全剧(严凤英王少舫) ?黄梅戏《龙女》全剧(马兰黄新德主演) ?黄梅戏《秋千架》全剧(马兰蒋建国) ?黄梅戏《梁山伯与祝英台》全剧(马兰黄新德) ?黄梅戏《梁山伯与祝英台》全剧(黄新德吴亚玲) ?黄梅戏小辞店韩再芬 ?黄梅戏电视剧小辞店上集(主演韩再芬韩军) ?黄梅戏电视剧小辞店下集(主演韩再芬韩军) ?黄梅戏电视剧《郑小娇》全集(韩再芬主演) ?黄梅戏《香魂》全剧(韩再芬主演) ?黄梅戏《遥指杏花村》全剧(马兰黄新德) ?黄梅戏《富贵图》全剧(赵媛媛主演)安庆市黄梅戏一团 ?黄梅戏《孔雀东南飞》全剧(赵媛媛董家林) ?黄梅戏《金钗记》全剧(安庆市黄梅戏一团) ?黄梅戏《红丝错》全剧 ?黄梅戏《天职》全剧 ?黄梅戏《借妻》全剧1 ?黄梅戏《借妻》全剧2 ?黄梅戏《孝子失妻》全剧 ?黄梅戏《青铜之恋》全剧1 ?黄梅戏《青铜之恋》全剧2 ?黄梅戏《青铜之恋》全剧3 ?黄梅戏电影《六尺巷》全剧(韩再芬黄新德) ?黄梅戏电视剧《六月飘雪》又名《窦娥冤》全集 ?黄梅戏《娶妻忘娘》全剧1 ?黄梅戏《娶妻忘娘》全剧2 ?黄梅戏《独秀山下的女人》全剧 ?黄梅戏《王老虎抢亲》全剧1 ?黄梅戏《王老虎抢亲》全剧2 ?黄梅戏《莫愁女》全剧(韓再芬) ?黄梅戏《红楼梦》全剧(何云魏蓓蓓主演) ?黄梅戏《劝小姑》全剧 ?黄梅戏《公主与皇帝》全剧

天仙配观后感

天仙配观后感 天仙配》为安庆黄梅戏戏曲传统经典剧目。董永卖身葬父,玉帝第七女(七仙女)深为同情,私自下凡,与董结为夫妇。一百日后,玉帝逼迫七仙女返回天庭,夫妻在槐树下忍痛分别。董永行孝故事在魏晋时已见于曹植《灵芝篇》和干宝《搜神记》。戏曲或名《织锦记》、《百日缘》、《槐荫树》。黄梅戏整理本较有影响。 汉朝董永是千乘人。年少时就死了母亲,和父亲住在一起。(父子)一起尽力种地,(董永)用小车载着父亲,自己跟着。父亲死了,没有什么东西埋葬,就自己卖身为奴,用(卖身的钱)供办丧事用。主人知道他贤能,给了他一万钱而且打发他自由地走了。董永行完了三年守丧之礼,要回到主人家,再去做奴仆。在道上碰见一个女子对他说:“愿意做你的妻子。”于是董永就和她一起(到主人家去了)。主人对董永说:“(我)把钱给了你了。”董永说:“蒙受您的恩惠,(使我)父得以收葬。我虽然是贫穷无知的人,一定要勤劳服侍尽心尽力,来报答您的大德。”主人说:“(这)妇女会做什么?”董永说:“会织。”主人说:“一定要这样的话,只让你的妻子替我织一百匹细绢(就行)。”于是,董永的妻子给主人家织绢,十天织完了。女子出了门,对董永说:“我是天上的织女。因为你最孝顺,天帝让我帮助你偿还债务。”说完升上高空而离去,不知到哪儿去了。 《天仙配》是一个美丽的神话故事,它寄托着下层劳动人民对自由纯真爱情的向往。影片系根据同名黄梅戏改编,剧本改编桑弧,主演是在戏曲界享有盛名的黄梅戏演员严风英、王少舫。严凤英创造的七仙女形象,既是天上神仙,又是人间村姑,既热情大胆,又勤劳、智慧;严凤英尤其把是把七仙女对董永诚挚的爱情,表现得十分深沉动人。王少舫塑造的董永形象,朴实、敦厚、可亲。这两个形象,富有浓郁的人情味与强烈的真实感,虽系神话,实际上是现实生活中美好人物精神的折射.是劳动人民审美理想的体现。 央视8套播出的天仙配的剧情大致是: 玉皇大帝的七女儿,深感天庭的寂寞冷清,鼓动六位姐姐去鹊桥游玩,拨开云雾偷看人间。七仙女看到长江两岸农夫耕田、樵夫砍柴、渔夫撒网、男婚女嫁的景象,对人间心存羡慕和向往。当看到舒州境内天柱山下的董永寒窗苦读,听到大姐讲述董永父亲病重,无钱医治时,美丽善良又颇具叛逆性格的七仙女顿生敬重和怜悯,便悄悄与王母娘娘的义女张巧嘴密谋,偷下凡间,帮助董永。她俩冲过天南门,腾云驾雾直飘人间。 董永前往丹阳城为病重的父亲买药,途中偶遇行侠仗义的刘大侠摔下山崖,昏迷不醒,生命垂危,心地善良的董永背着刘大侠前往城里投医。七仙女和张巧嘴从天际降落人间,见董永背着刘大侠匆忙而艰难地走在大路上。七仙女误认为刘大侠是董永的父亲,决定帮董永救人。七仙女返回天庭,从太上老君的侍童手里要来了十几粒仙丹,不仅救活了刘大侠,使刘大侠的武功法力大增,从此,刘大侠便成了七仙女的保护神。 为了在人间游玩方便,在张巧嘴的唆使下,她与七仙女威逼千年槐树精装扮成她们的“爹”,并在丹阳城找了一处府邸,组成一个临时家庭。玉皇大帝知道七仙女和张巧嘴私自下凡后,立即命令雷公电母到人间捉拿她们归天,刘大侠屡屡打败雷公电母和天兵天将,多次救出了七仙女和张巧嘴。 七仙女和张巧嘴都喜欢上了朴实憨厚、孝道善良、博学英俊的董永。董永因父亲病逝,家景贫寒,只得卖身葬父,到纨绔子弟傅官保家做了家奴。一方面,七仙女对傅官保的家奴董永情有独钟,恳求槐树精为她与董永做媒,在槐树精的逼迫利诱下,董永勉强答应了婚事;另一方面,傅官保看上了七仙女,多次前来提亲,遭到七仙女的拒绝,无奈之下,傅官保想出一个毒计,表面上答应为家奴董永娶妻,实际上准备暗中杀害董永,霸七仙女为妻;再一方面,同样喜欢董永的张巧嘴对七仙女心生嫉妒,提出“比武招亲”要与七仙女同一天成亲,结果“中标”的乘龙快婿却是一个惯偷,心狠手辣的张巧嘴设下陷阱,故意坐错花轿。

黄梅戏与徽文化

黄梅戏与徽文化 说道黄梅戏安徽的学子都不陌生,安庆的学子有的甚至还能哼出两句。黄梅戏,旧称黄梅调或采茶戏,与京剧、越剧、评剧、豫剧并称中国五大剧种。它发源于湖北、安徽、江西三省交界处黄梅县,与鄂东和赣东北的采茶戏同出一源,其最初形式是湖北黄梅一带的采茶歌。黄梅戏用安庆语言念唱,唱腔淳朴流畅,以明快抒情见长,具有丰富的表现力;黄梅戏的表演质朴细致,以真实活泼著称。黄梅戏来自于民间,雅俗共赏、怡情悦性,她以浓郁的生活气息和清新的乡土风味感染观众。 在安徽还有一样东西值得安徽学子骄傲与自豪,那就是徽文化。那么徽文化和黄梅戏到底是一种什么养的关系呢?往往安徽的学子在一起闲聊之际总会谈起这样一个问题,谁是安徽文化的代表,黄梅戏还是徽文化,如果说其中任意一个的话都是不全面的。在安徽省内,并存着两种不同类型的文化:一种是皖北淮河两岸产生的“平原文化”,另一种则是皖南长江中下游两岸丘陵山地地区产生的“山水文化”。二者有很大不同,它们分列巢湖的北南,其影响区域大致可以巢湖为界。以安庆为中心的安徽“皖江文化”系和中国中国三大地域文化之一的“徽文化”系的类型则属于这种皖南的“山水文化”类型。而合肥则属于淮河两岸产生的“平原文化”类型。历史上,虽然皖北“平原文化”的产生早于皖南“山水文化”。但是,由于安徽自建省以来,其政治.经济.文化的中心一直就在皖南的“山水文化”区内,固皖南的“山水文化”的发展水平要远远高于皖北的“平原文化”。经过数百年的演化,这种“山水文化”也逐渐成了安徽文化的代表。20世纪40年代末,安徽的政治.经济.文化中心北迁至皖北的“平原文化”区内,于是,皖南的“山水文化”便开始进入衰落期。 安徽是文化大省,而安庆和徽州则是安徽文化的根源和重心,更是代表!就连安徽省名的由来都是取的安庆和徽州的首字的合称。黄梅戏作为安庆的代表与徽文化作为古徽州的代表既有区别又有联系。 一、先说联系 1、从文化上来说,徽剧。这是徽州艺人在明清时期吸收弋阳腔和西秦腔等的基础上,经过衍变形成的,到清代中期,徽剧风靡全国,已经形成了一个唱、念、做、打并重的完善剧种。“四大徽班”由扬州进京,把徽剧推向顶峰。安庆的黄梅戏是全国出名的,黄梅戏起源于湖北黄梅一带的采茶调,其中一支逐渐东移到以安徽怀宁为中心的安庆地区,与当地民间艺术相结合,他们逐渐地又由小歌舞形式进化成“三小戏”,并吸收当地的罗汉腔、青阳腔、弹腔加以变化,形成了自己的特点,被称为“怀腔”或“怀调”。这就是今日黄梅戏的前身。后经过与徽剧的融合,再揉入安庆地区本地的山歌调子,以安庆的方言为载体唱出,逐渐

黄梅戏戏词

1.乡音本是黄梅调 从小爱唱黄梅戏,一生相许为黄梅。 人人夸我潘安貌,原来纱帽罩婵娟罩婵娟, 也宜冠带,也宜裙钗,我的角色装满人间情爱, 留下青山雾朦胧,半月塘中雨打莲,雨打莲啊! 从女驸马到徽州女人,我的歌声,穿过古往今来, 多少年黄梅戏伴着我成长,多少年我伴着伴着黄梅戏呀!漂洋过海~~~ 乡音本是黄梅调,一生相许爱黄梅, 从戏里到戏外,浓浓乡情诉说我的热爱, 从古代到现在,清清乡音歌唱我的情怀, 一次次一次次跌宕曲折,无数次让我梦绕魂牵梦绕魂牵啊! 一回回悲欢离合,多情应笑我心驰神醉, 现如今,全天下都爱听我的乡音, 走四方,舞台内外都有呀,我的风采~~~ 2.大哥休要泪淋淋(天仙配选段) (七女)大哥休要泪淋淋,我有一言奉劝君, 你好比杨柳遭霜打,但等春来又发青。 小女子我也有伤心事,你我都是苦根生。 我本住在蓬莱村,千里迢迢来投亲, 又谁知亲朋故旧无踪影,天涯冷落叹飘零, 只要大哥不嫌弃,我愿与你(董:怎样)配成婚。 3.明朝工满回家园(天仙配选段) (七女)七女机房织罢绢,身体虽疲乏心中好喜欢。拨亮油灯忙收捡,明朝工满回家园。(董永)多谢娘子手艺精,一夜织成十匹绫,三年长工改百日, (七女)从今再不受欺凌。(董永)从今再不员外做牛马,为我的娘子忙种勤耕,(七女)从今后不为员外去织锦,纺纱织布穿上董郎身。 (董永)从今后不为员外去推磨,推磨流汗为自身,(七女)从今后不为员外洗衣裳,为

我的董郎浆洗衣襟。(二人合)但愿黑夜快快过,五更天明回家门。 4.谁料皇榜中状元(女驸马选段) 为救李郎离家园,谁料皇榜中状元, 中状元着红袍,帽插宫花好哇好新鲜那. 我也曾赴过琼林宴,我也曾打马御街前, 人人夸我潘安貌,原来纱帽罩哇罩婵娟那。 我考状元不为把名显,我考状元不为做高官, (春)为了多情的李公子,夫妻恩爱花好月儿圆那。 5.民女名叫冯素珍(女驸马选段) 民女名叫冯素珍,自幼许配李兆廷,爹娘嫌贫爱富贵,诬陷李郎入了监中。 民女只为救夫命,万里奔波到京城,实指望取得功名夫有救,谁知被招入深宫。 公主生长在深宫,怎知民间女子痛苦情, 王三姐守寒窑一十八载,刘翠屏苦度了一十六春, 还有前朝英台女,生生死死爱梁生, 这都是父母嫌贫爱富贵,女儿不忘恩爱情, 我虽比不得前朝贤良女,救夫我不顾死生, 公主也是闺中女,难道你不念素珍救夫一片心。 6.壶中有酒好留客(小辞店选段) (刘凤英)听客人一番话珠泪下掉,这才是烈火烧山反把油浇,三年来不知哥尽忠又尽孝,这才是哑巴吃黄连苦在心梢,苦在心梢。问我的哥你到底有何蹊跷? (蔡鸣凤)来就来去就去并无蹊跷。 (刘凤英)莫不是三餐茶饭哥哥吃不好? (蔡鸣凤)出门人吃什么美味珍肴。 (刘凤英)莫不是哥身上衣做的不好? (蔡鸣凤)我爱妹亲手做小衣洋标。 (刘凤英)莫不是哥身上衣洗的不好? (蔡鸣凤)清水洗小粉子浆店姐代劳。

黄梅戏经典

中文名称:黄梅戏经典 版本:(不断更新中) 地区:大陆 语言:普通话 简介: 申明:该资源已经杀毒 杀毒软件:诺顿 版本:2005-9-8 rev.25 1、天仙配 改编:桑弧 导演:石挥 舞蹈导演:乔志良 编曲:时白林等 演员:

七仙女:严凤英;董永:王少舫;傅员外:张云峰;赵贵:胡霞琳;土地:丁紫臣;大姐:王少梅;二姐:潘璟琍;三姐:潘霞云;四姐:丁俊美;五姐:江明安;六姐:张萍 剧情介绍: 云海深处,玉帝的小女儿七仙女在仙宫过着孤单寂寞的日子。一天,大姐等姐妹七人去凌虚台游玩,拨开云雾,见到人间男女婚嫁、勤劳耕作的生活,十分羡慕。七仙女看到为葬父而卖身为奴的董永忠厚老实,遂生爱慕之情。大姐看透七妹心事,但碍于天宫戒律,不敢相助。七仙女一再恳求,大姐不得已应允。临别赠七妹难香一枝,嘱其遇难时焚香招姐解救。 下凡后,七仙女与董永结为夫妻。为赎丈夫,两人同去傅员外家做工。傅员外怕七仙女干不多活白吃饭,先不收留,后又刁难,他要七仙女一夜织十匹锦绢。并说织得成董永三年长工改百日,织不成则工期延一倍。七仙女燃起了难香,姐姐们闻讯借织女天梭前来相助,织成了锦绢十匹。因有言在先,傅员外只得缩短董永工期。 做工期满,夫妻返家。途中,董永得知妻子已有身孕,惊喜异常,赶忙去前村讨水为她解渴。这时,狂风骤起,天昏地暗,高空中出现天将传玉帝旨意:限七仙女午时三刻返回天上,否则便将董永碎尸万段。七仙女心如刀割,她不忍伤害董永,等董永回来便向他讲明自已来历,并在槐荫树上留下“来年春暖花开日,槐荫树下把子交,不怕天规重重活拆散,天上人间心一条”的誓言,带着满腹悲痛返回天宫。 《天仙配》的神话故事来源于董永遇仙的传说。这部戏曲艺术片把戏集中到七仙女与董永的聚散离合上,1956年一经放映便引起了强烈的轰动。严凤英、王少舫也从此红遍了全中国。七仙女的扮演者严凤英是黄梅戏的杰出代表,演出过《天仙配》、《打猪草》、《女驸马》等剧目。她的嗓音沙甜圆润,优美动听,享誉海内外。董永的扮演者王少舫长期与严凤英合作,他嗓音宽厚洪亮,略带沙哑,在京剧里叫“云遮月”。两位表演艺术家在《天仙配》中的表演珠联璧合,熠熠生辉。 《天仙配》是黄梅戏发展历程中的一座丰碑,影响遍及海内外。它为人们留下的众多精彩唱段至今还为人们所深爱。比如“路遇”,“路遇”是《天仙配》中的一个重头戏,表现了七仙女冲破天规下凡与董永结合。在这个精彩段落中,充分表现出了七仙女勤劳、顽皮的独特性格,以及董永忠厚老实的优秀品格。两位主演无论在演唱还是在表演上都惟妙惟肖,精彩异常。“织锦”是《天仙配》中不可或缺的一段华彩乐章,表现了七仙女齐心合力一夜织锦十匹,帮助董永赎身的情节。这一段中的“五更调”“织绢舞”都是非常精彩的。“满工对唱”也就是我们所熟悉的“夫妻双双把家还”是家喻户晓、久唱不衰的一个经典唱段。这段双声部重唱充分表现了七仙女与董永共赴家园的欢快心情和对未来生活的美好憧憬。 本剧在1954年华东区戏曲汇演中获剧本奖、导演奖、音乐奖、优秀演出奖,

情系江淮

第四单元情系江淮 教学内容 1.唱:《杨柳青》;《打麦号子》;《对花》 2.《杨柳叶子青》(女声独唱、合唱);《情系江淮》(领唱、合唱);《打麦号子》;《对 花》(黄梅戏);《花鼓》(钢琴独奏;《我为祖国守大桥》(手风琴独奏) 3.歌表演《打麦号子》 4.采集与分享—今日家乡桥更美我的创造:创编节奏;露一手:表演花鼓 教学总目标 1.初步了解民间音乐的常用体裁。喜欢身边、家乡的民歌和民间音乐。对探索民族民间音乐产生浓厚兴趣。对劳动人民的集体智慧产生崇敬之情。 2.初步养成静心聆听民间音乐的习惯,并能用自信、大胆的演唱体悟和表现民歌的色。 了解民族音乐是作曲家创作音乐的素材和源泉,能够对音乐作品作出初步的评价。3.积极参与“我的创造”、“露一手”、“采集与分享”等音乐活动,体验到艺术的感染力和成功的快乐。在创编打击节奏等活动中提高表演能力。 教学重点: 1. 通过听、唱、动等多种途径开展艺术活动,培养学生对民族民间音乐的感受力、鉴赏力、表现力和创造力。 教材分析: 1. 《杨柳叶子青》是在江苏、安徽、浙江一带广为流传的民间小调。全曲明快有力,流利明畅。尤其是一系列具有江北方言特点的衬词,使歌曲拥有了浓郁的地方特色和乡土气息。教材中女声独唱版本叙事性强,无伴奏女声合唱则加入再创造的因素,给人以新的艺术享受。 2. 领唱、合唱《情系江淮》旋律流畅、情感淳朴。第一部分两段歌词分别歌颂了江苏光辉的历史和辉煌的今天。第二部分为合唱,通过旋律的大跳到达歌曲的高潮,进一步抒发了对江淮故土的深情厚意 3. 靖江民歌《打麦号子》是人们在进行田间劳动时演唱的歌曲。它可以帮助大家统一节律,消除疲劳。歌曲铿锵有力,采用一领众和的演唱形式,“和”的旋律在“领”旋律基础上发展而来,增强了呼应的感觉。歌曲开始有节奏的劳动呐喊,充满生活情

串词天仙配

串词天仙配 篇一:主持人串词 主持人串词 男:尊敬的各位领导,各位来宾 女:亲爱的朋友们 合:大家下午好 男:金风送爽,丹桂飘香,在这个收获的季节里我们迎来了伟大祖国的六十五岁生日 女:六十五年的风霜雪雨,六十五年的坎坷经历,开启了这璀璨的太平盛世! 男:六十五年的奋起勃发,六十五年的同舟共济,绵延了中华五千年的神奇! 女:在这个举国同庆,双节相逢的日子里,让我们一起祝福,祝我们伟大的祖国繁荣昌盛!男:在这个喜庆丰收的日子里,我们带着憧憬和豪情,带着喜悦和激昂,用歌声和舞蹈一起祝福祖国六十五岁华诞。合:祝愿我们的祖国欣欣向荣、国泰民安! 女:不仅如此,再过几天,也是我们中国一年一度的重阳佳节,重阳节,又叫老人节,为了弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德,丰富广大离、退休职工和社会老人的文化娱乐生活,使“老有所养、老有所乐、老有所为”落到实处,

男:今天,由合肥同仁医院、长丰陶楼老年大学共同举办的首届“喜迎国庆·共享健康”文艺联欢会在这里隆重举行! 女:在这里我们代表主办单位祝福各位老年朋友们节日愉快,生活幸福,健康长寿,笑口常开!男:应邀参加本次联欢会的领导有:合肥同仁医院陶仁祝院长、汪玉梅院长、吴凯运院长、陈尚好院长,陶楼老年大学吴校长,让我们用热烈的掌声向各位领导的到来表示衷心的感谢! 女:参加本次联欢会的有院我院职工代表、陶楼老年大学的艺术团、患者代表、社区居民等,掌声欢迎各位的到来! 男:从建院到现在,我院始终把健康关怀放在第一要位,同心同德,拼搏实干,为创建和谐医院做出了积极贡献,下面让我们用热烈的掌声欢迎陶总致辞。 (致辞完毕,联欢会正式开始) 女:欢迎合肥同仁医院护士带来开门红——《好运来》,掌声欢迎 舞蹈:《好运来》 男:一段欢快的舞蹈跳出了我们愉悦的心情,感谢年轻的护士们为我们带来的这段舞蹈《好运来》。 年轻的心灵震撼,青春的感悟,诉说对祖国的赞歌! 女:最美不过夕阳红,温馨又从容,夕阳是晚开的花,夕阳是陈年的酒,夕阳是迟到的爱,夕阳是未了的情。许多优美的旋律,感动着一代又一代人,下面有请陶楼老年大学李家让、陶胜友、陈继仁、王克淮等人带来乐器合奏。

安庆黄梅戏的传承与发展研究

安庆黄梅戏的传承与发展研究 摘要:黄梅戏,旧称黄梅调或采茶戏,与京剧、越剧、评剧、豫剧并称中国五大剧种。2006年5月20日经国务院批准入列第一批国家级非物质文化遗产名录。曾经一度红火的黄梅戏现如今却在处于不断的萎缩状态。传承和发展都遇到了很大的问题,无论是从弘扬民族文化这个角度来看,还是从保护非物质文化遗产的这个角度来讲,我们都应该重视对黄梅戏的传承和发展。本文以“安庆黄梅戏的传承和发展”为研究对象,着重谈论了黄梅戏在当今社会中传承和发展所遇到的问题,以及我们应该采取什么样的措施和政策来对其进行保护,促进其发展。[关键词] 安庆;黄梅戏;传承;发展

一、黄梅戏的简介 (一)、黄梅戏的起源 黄梅戏的起源最早可追溯到唐代。据史料记载,早于唐代时期,黄梅采茶歌就很盛行,经宋代民歌的发展、元代杂剧的影响,逐渐形成民间戏曲雏形。至明清,黄梅县戏风更盛。明崇贞年间,黄梅知县曾维伦在《黄梅风教论》中就有“十月为乡戏”的记述。清道光九年,在别霁林的《问花水榭诗集》中,一首竹枝词的描更为生动:“多云山上稻荪多,太白湖中渔出波。相约今年酬社主,村村齐唱采茶歌”。 黄梅戏从起源到发展经历了独角戏、三小戏、三打七唱、管弦乐伴奏4个历史阶段。前3个阶段均在湖北黄梅完成,为黄梅戏大剧种的最后形成提供了充分的先决条件。从清康熙乾隆到光绪年间,是“三打七唱”形成和发展的重要历史阶段。这个阶段全面实践了传统剧目、唱腔、表演艺术积累和剧种的广泛传播,期间传统剧目非常丰富,艺人能演出的本戏、小戏有200多本。黄梅戏是十八世纪后期在皖、鄂、赣三省毗邻地区黄梅形成的一种民间小戏。其中一支逐渐东移到安徽省安庆市为中心的安庆地区,与当地民间艺术相结合,用当地语言歌唱、说白,形成了自己的特点,被称为“怀腔”或“黄梅调”。民国九年(1920年)的《宿松县志》上记载有“邑境西南,与黄梅接壤,梅俗好演采茶小戏,亦称黄梅戏。”第一次提出“黄梅戏”这个名称。 (二)、黄梅戏发展阶段及早期发展成果 黄梅戏是安徽省的主要地方戏曲剧种。在湖北、江西、福建、浙江、江苏、台湾等省以及香港地区亦有黄梅戏的专业或业余的演出团体,都受到了广泛的欢迎。黄梅戏的发展历史,大致分为两个阶段:第一阶段,是从辛亥革命到1949年。这一阶段,黄梅戏演出活动渐渐职业化,并从农村草台走上了城市舞台。黄梅戏也逐渐成为安徽主要的地方戏曲剧种和全国知名的大剧种。第二阶段,是1949至今。1953年成立安徽省黄梅戏剧团后,在老艺人和新文艺工作者的合作下,先后整理、改编了《打猪草》、《夫妻观灯》、《推车赶会》、《天仙配》、《女驸马》、《罗帕记》、《赵桂英》、《三搜国舅府》等传统剧目。编演了神话剧《牛郎织女》和现代戏《春暖花开》、《小店春早》等。其中《天仙配》、《女驸马》、《牛郎织女》、《小店春早》已摄制成影片。这一时期,出现了对黄梅戏表演艺术做出较大贡献的严凤英、王少舫、张辉、黄新德、吴琼、马兰、韩再芬等著名黄梅戏演员。现在黄梅戏专业剧团共有50个,黄梅戏唱腔委婉清新,表演细腻动人,现已成为颇受全国广大观众欢迎的剧种之一。 二、与黄梅戏传承与创新相关文献理论 围绕《安庆黄梅戏传承与创新》为题,我通过搜寻文献资料,整理了我对课题研究的相关理论观点,汇集如下。 在《安徽黄梅戏版权亟待保护》中[1] 作者主要讲述了黄梅戏被侵权问题的严重性和权利人不愿通过诉讼维护自己的权利以及黄梅戏保护法归呼之欲出。他所说的这几个问题分别证明了黄梅戏在现在的市场上还没有得到保护,好多词曲作

大班歌唱活动公开课:黄梅戏《咏柳》

大班歌唱活动公开课:黄梅 戏《咏柳》 活动目标:1.在熟悉七言古诗的基础上,尝试用黄梅戏《女 驸马》选段演唱七言古诗《咏柳》等。2.借助教师动作暗示感知 乐曲中的附点并理解古诗内容。3.体验用新诗为乐曲填词的快乐。 活动准备: 1.幼儿已熟练背诵七言诗《咏柳》等。 2.幼儿听过黄梅戏曲调,对黄梅戏有初步认识。 3.《女驸马》vcd选段及伴奏带。 活动过程: 1.演唱黄梅戏《看灯》进场。 2.看vcd画面,欣赏《女驸马》选段,初步感知旋律。 师:音乐是一段……它和我们听过的黄梅戏有什么相同的地方? 3.再次欣赏,进一步熟悉旋律。 师:我们一起跟着这段音乐用“拉拉拉”来哼唱。 4.听伴奏带,在教师启发下边哼唱边做动作,感知黄梅戏曲 调拐弯绕的特点。 5.欣赏教师用七言诗演唱黄梅戏曲调。 师:你们发现这句歌词是几个字啊?我们学过什么诗也是一

句七个字。 6.再次倾听教师演唱,并随教师做动作。 师:你们听我唱《咏柳》的时候,在哪个字是有点拐弯的,拐弯的地方我做了什么动作? 7.跟随教师听琴声念歌词并做动作,体验乐曲中“附点”部分。 师:你们发现最后一句哪个字重复念了?怎么重复的? 8.教师带领幼儿听琴歌唱。 9.在教师引导下替换歌词,并听音乐随节奏做动作默念歌词。 师:你们还会什么七言诗,我们一起不发出声音跟着琴声在 心里念。 10随教师用新诗演唱。 11.幼儿散点站立,独立用新诗演唱。 师:你们还想唱什么七言诗?你们自己能唱吗?如果不记得,你们怎么办? 12.带领幼儿边唱边做“男生”动作。 师:刚才我们做的动作都是旦角的动作,黄梅戏中男生动作 和女生不一样,他的手是虎掌,脚是靠步,手指是剑指。

黄梅戏简介

黄梅戏是我国戏曲的主要地方剧种。黄梅戏发源地在湖北、安徽、江西三省交界的地区。一百多年以前,这里流行“黄梅调”也叫"“采茶戏"”。这种小戏中的一个支派 逐渐东移,在安徽安庆地区成了气候,形成了后来的黄梅戏。 早期的黄梅戏多是把当地的民歌小调直接搬上舞台,表现当地生活尤其是农村生 活的故事。比如《打猪草》说的就是一个农村男孩与一个女孩因打草损坏了农作物产 生矛盾,通过对歌化解矛盾的故事。其中的“郎对花,姐对花,一对对到田埂下……”早已成了流行歌曲。又如《夫妻观灯》,通过一对青年夫妇元宵节观灯的见闻,描绘 了市井生活的丰富多彩。不久,黄梅戏在搬演大戏上也有了成绩。这些大戏主要是受“青阳腔”、“徽调”的影响而产生的故事完整的整本大戏,像《乌金记》,《七仙 女下凡》等。其中的《七仙女下凡》几经磨砺修改,最终定为《天仙配》,成了黄梅 戏最有影响的代表作品。要指出的是,早期的黄梅戏,基本上是农民自娱自乐的一种 文艺形式。 从20世纪20年代起,黄梅戏日趋成型,也逐渐走上了职业演出的道路,其重要 标志之一即是演出地点从农村走上了城市舞台。先是在安徽怀宁一带出现了专业班社。怀宁素有"戏乡"的称号。这里唱黄梅调十分兴盛。从演出一方来说,戏目多、人才多、班社多;从看戏者一方来说,观众多、市场多。于是,一批戏班应运而生。1926年, 著名演员丁永泉(旦角)、曹增祥(小生)、丁和寿(丑角)等所在的班社活跃于安 庆市区,此后在这里扎根。 黄梅戏进入城市以后,受到了京剧、越剧、扬剧、淮剧、评剧等剧种的影响,在 表演上有了很大的改进。从剧目上看,改编、移植了其他剧种的好戏如《文素臣》、《宏碧缘》、《华丽缘》、《蜜蜂记》等。从音乐上看,传统唱腔进行了一定程度的 改革,主要是减少了传统唱腔中带有浓郁方言土语色彩的垫字,这样,唱腔简洁、明快,从字面上也好读易懂。从表演上看,吸收了兄弟剧种的一些程式化动作。 如开门、关门、圆场、喝酒等动作。其他在服装、道具、装置、伴奏等许多方面 都比农村演出时有了发展。这一时期的黄梅戏尤其是40年代的黄梅戏,已经成熟。 黄梅戏的更大发展是在中华人民共和国成立之后。由于国家对地方戏曲给予足够 的重视,为加强艺术力量,安徽省陆续选派一些文学、戏剧、音乐、美术方面的专门 人才参加了黄梅戏的改革工作。新老文艺工作者的共同努力,使黄梅戏的整体面貌焕 然一新。黄梅戏从安庆小戏一跃而成为安徽省最大的剧种。至今,黄梅戏与黄山一起,并称"安徽二黄",成为安徽省的骄傲。 这一时期的黄梅戏,唱腔唱法都有了改革,音乐方面增强了"平词"类唱腔的表现力,突破了"花腔"只能专戏专用的束缚,同时,巧妙地借鉴民歌和其他音乐成分,创 造出与传统唱腔相协调的新腔。伴奏上,也不再是若断若续的"三打七唱",而是建立 了以中乐为主的中西混合乐队,从音乐气氛上大大提高了剧种的表现力。这一时期演 出的剧目很多,但大都进行了整理、重编。如《打猪草》、《夫妻观灯》、《天仙配》、《蓝桥汲水》、《补背褡》、《梁山伯与祝英台》、《秦雪梅吊孝》、《柳树井》、《春香传》、《女驸马》、《牛郎织女》、《党的女儿》、《江姐》、《刘三

《梨园撷英》 --走进黄梅戏 --中学音乐教案

《梨园撷英》 --走进黄梅戏 --中学音 乐教案 《梨园撷英》 -------走进黄梅戏 作者单位:江苏省锡山高级中学 使用教材:义务教育课程标准实验教科书?音乐?八年级?下册 适用手段:多媒体教学 授课年级:八年级 课 型:戏曲综合课 课 时:一课时 教学内容:戏曲欣赏:《打猪草》选段----《对花》 《天仙配》选段----《满工对唱》 戏曲学唱及表演练习:《夫妻双双把家还》 黄梅戏念词练习

教学目标:1.了解并掌握黄梅戏的起源与发展; 2.通过欣赏,了解黄梅戏的唱腔特点、表演方式; 3.初步掌握黄梅戏的唱、念、做等表现手段; 4.能够有感情地演唱《夫妻双双把家还》,并能够适当表演; 5.通过鼓励学生学念、学做、学唱,锻炼学生的表现能力和创造力; 6.通过本课学习,培养学生对黄梅戏唱腔的感受能力,激发学生热爱民族音乐的感情。 教材分析:黄梅戏是安徽省的主要地方戏曲剧种,原名“黄梅调”或“采茶戏”。流行于安徽、湖北、江西、江苏等地。他的起源大约可以追溯到清朝乾隆年间,但形成一个完整的剧种,是十八世纪后期在皖、鄂、赣三省毗邻的黄梅县形成的,其中一支逐渐东移到安徽省怀宁县为中心的安庆地区,与当地民间艺术相结合,用当地语言歌唱、说白,形成了自己的特点,被称为“怀腔”或“怀调”,这就是今日黄梅戏的前身。

主要剧目有:《天仙配》、《女驸马》、《夫妻观灯》、《打猪草》等。 教学重点:戏曲学习 戏曲欣赏 教学难点:戏曲演唱二声部重唱 教学准备:钢琴、堂鼓、钹、古筝、多媒体教学设备、制作教学过程: 教学 环节 教师活动 学生活动 教学设计意图 媒体

一、 组织 教学 1.宣布上课。 2.面带微笑地问好:“同学们好!”并环视全体学生。 1.全班起立。 2.有礼貌地问好:“老师好!” 营造上课和谐氛围 二、 导入

黄梅戏 天仙配 英文教学

tiān xiān pèi 天仙配the marriage of a fairy princess. ?dǒnɡ yǒnɡ 董永 qī xiān nǚ 七仙女 huánɡ méi xì 黄梅戏

?nǚ :shù shànɡ de niǎo ér chénɡ shuānɡduì ,女:树上的鸟儿成双对,(With pairs of birds singing on the tree.) ?①树[shù] tree ?②上[shàng] up /on ?③的[de] of/ 's ?④鸟儿[niǎo ér] birds ?⑤成[chéng] become ?⑥双[shuānɡ]two /double/ dual/ pair ?⑦对[duì]right/counter/pair

?nán :lǜ shuǐ qīnɡ shān dài xiào yán ;男:绿水青山带笑颜;(So green rivers and mounts look great.)?绿[lǜ ] green ?水[shuǐ ] water/river ?青[qī]green/blueness/blue ?山[shān] mountain /hill ?带[dài ]have/with ?笑[xiào]laugh/smile ?颜[yán]face

?nǚ :suí shǒu zhāi xià huā yì duǒ ,女:随手摘下花一朵,(Picking a flower off conveniently.)?随[suí shǒu] conveniently ?手[shǒu]hand ?摘下[zhāi xià] pick off ?花[huā]flower ?一朵[yī duǒ] a (flower or cloud) ?云[yún] cloud ?一朵花/一朵云

幼儿园大班歌唱活动公开课教案:黄梅戏《咏柳》

幼儿园大班歌唱活动公开课教案:黄梅戏《咏柳》 活动目标: 1.在熟悉七言古诗的基础上,尝试用黄梅戏《女驸马》选段演唱 七言古诗《咏柳》等。 2.借助教师动作暗示感知乐曲中的附点并理解古诗内容。 3.体验用新诗为乐曲填词的快乐。 活动准备: 1.幼儿已熟练背诵七言诗《咏柳》等。 2.幼儿听过黄梅戏曲调,对黄梅戏有初步认识。 3.《女驸马》vcd选段及伴奏带。 活动过程: 1.演唱黄梅戏《看灯》进场。 2.看vcd画面,欣赏《女驸马》选段,初步感知旋律。 师:音乐是一段……它和我们听过的黄梅戏有什么相同的地方? 3.再次欣赏,进一步熟悉旋律。 师:我们一起跟着这段音乐用“拉拉拉”来哼唱。 4.听伴奏带,在教师启发下边哼唱边做动作,感知黄梅戏曲调拐 弯绕的特点。 5.欣赏教师用七言诗演唱黄梅戏曲调。 师:你们发现这句歌词是几个字啊?我们学过什么诗也是一句七个字。 6.再次倾听教师演唱,并随教师做动作。 师:你们听我唱《咏柳》的时候,在哪个字是有点拐弯的,拐弯 的地方我做了什么动作? 7.跟随教师听琴声念歌词并做动作,体验乐曲中“附点”部分。 师:你们发现最后一句哪个字重复念了?怎么重复的?

8.教师带领幼儿听琴歌唱。 9.在教师引导下替换歌词,并听音乐随节奏做动作默念歌词。 师:你们还会什么七言诗,我们一起不发出声音跟着琴声在心里念。 10随教师用新诗演唱。 11.幼儿散点站立,独立用新诗演唱。 师:你们还想唱什么七言诗?你们自己能唱吗?如果不记得,你们怎么办? 12.带领幼儿边唱边做“男生”动作。 师:刚才我们做的动作都是旦角的动作,黄梅戏中男生动作和女生不一样,他的手是虎掌,脚是靠步,手指是剑指。

黄梅戏

黄梅戏杂谈 一、黄梅戏的起源 二、黄梅戏的形成与发展 三、解放后黄梅戏的迅速崛起、享誉全国 四、黄梅戏艺术的基本特征和艺术特色 五、介绍几位黄梅戏代表人物 六、黄梅戏的现状 七、现场演唱,互动演唱、问答 1.黄梅戏的起源 安徽是戏剧大省,100年之内先后孕育了两个大的剧种京剧、黄梅戏。乾隆年间,安徽的四大徽班(三庆、四喜、和春、春台)进京,随后发展形成了今天的国粹京剧,三庆班主程长庚被后人称之为京剧鼻祖,1993年文化部搞了徽班进京200周年纪念活动,我省徽剧团为此创排了一台新戏《程长庚》。 黄梅戏是京剧的小弟弟,大约起源于19世纪初,有人说,黄梅戏源于湖北(因湖北有个黄梅县),形成于安徽这是不准确的,黄梅戏的来源主要有怀宁怀腔,徽剧、青阳腔、岳西高腔、花鼓戏(又叫化谷戏),还包括江西的采茶调和湖北黄梅的采茶调,据湖北黄梅县县志记载,湖北黄梅县经常发大水,灾民们就向安徽的宿松、太湖一带逃难,他们边走边用采茶调来讨饭,有一首“逃水荒”的唱段保留至今。因此,今天的专家基本持这样观点:黄梅戏早期叫黄梅调。是从皖、鄂、

赣相邻的金三角地区的民间歌舞中诞生,吸收了古老戏曲青阳腔等的营养,在以安徽安庆地区为中心而发展起来的剧种。(放《大戏黄梅》剪辑之一“黄梅戏的起源”) 2、黄梅戏的形成与发展 黄梅戏的起源从到最终形成应该是1850年前后,(这时的京剧在北京已经达到了鼎盛时期,有一张京剧十三绝的照片为证),黄梅戏小弟弟开始牙牙学语。 黄梅戏早期是“自唱自乐”的民间艺术,虽有些职业乡村班社,也多是“三打七唱”的班子,(幻灯片介绍三打七唱),“三打七唱”,是指上世纪40年代以前的演出形式。即演出时由三人执打击乐器伴奏兼帮腔,七人登场演唱。剧中人物若多于七人者由角色兼代。“这种由三人敲鼓,不用丝竹等旋律乐器伴奏的演出形式,看起来很简单,但其唱腔的旋律却非常动听、优美,因此生命力很强。” 黄梅戏最早的第一代女演员胡普伢,(1870年——1935年、童养媳),喜爱黄梅戏,逃出婆家,她在黄梅戏初期有很高的历史地位,有代表性的唱段是《苦媳妇自叹》,还有很多这样的自叹唱段如“烟花女自叹”、“逃水荒”等等,讨饭的人手持道具有棍子有渔鼓有花鼓有连厢等,这些生活中的用具后来都演变为了戏中的道具,(放《演唱会》“苦媳妇自叹”)。 在民国20年(1931年)以前,黄梅戏一直被地方官府视为淫戏,禁止演出,1987年农历8月29日的上海《申报》第一次出现了关于黄