大学基础化学总结

《大学基础化学》

第一章 物质的聚集状态

一.气体

1. 理想气体状态方程

2. 分压定律

二.溶液浓度表示

1. 物质的量浓度

2. 质量摩尔浓度

3. 质量分数

一.气体

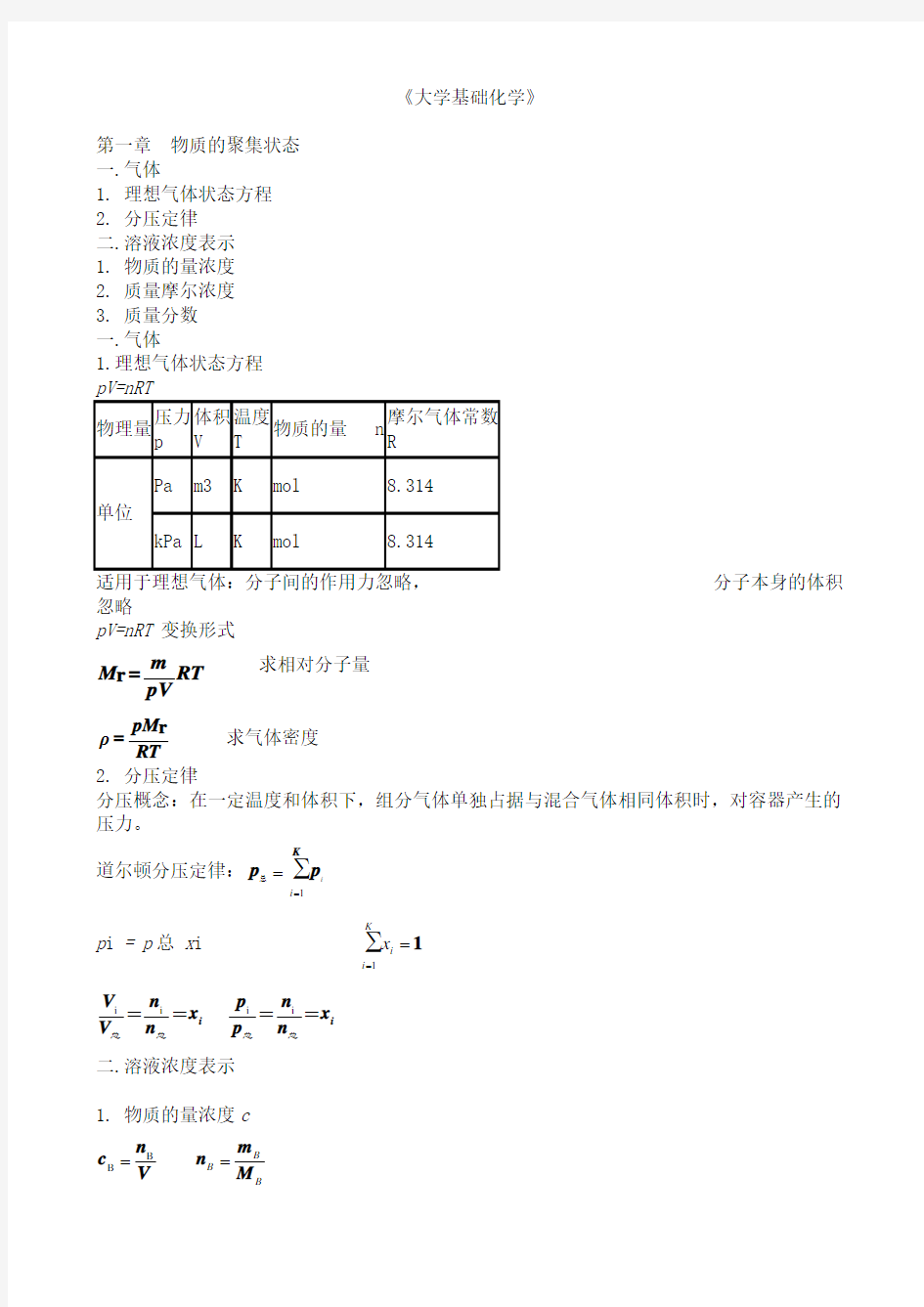

1.理想气体状态方程

分子本身的体积忽略

pV=nRT 变换形式

RT pV m =

M r 求相对分子量 RT

pM =ρr 求气体密度 2. 分压定律

分压概念:在一定温度和体积下,组分气体单独占据与混合气体相同体积时,对容器产生的压力。

道尔顿分压定律:∑1

K

p p ==i i 总

p i = p 总 x i 1==∑

1K i i x

i x n n V V ==i i 总总 i x n n p p ==i i 总

总 二.溶液浓度表示

1. 物质的量浓度c

V n c B B = B

B B M m n =

2. 质量摩尔浓度b A B B m n b =

3. 质量分数 m

m w B B = 4. 几种溶液浓度之间的关系

B B B M ρw =c ρb =c B B

习题:P22

1-1、有一混合气体,总压力为150Pa ,其中N2和H2的体积分数为0.25和0.75,求N2和H2的分压。

解:

i x n n V V ==i i 总

总 Pa Pa 5.11215057.05.3715025.0i i H i i N 22=?=====?===

=总总总总总总p V V p n n p x p p V V p n n p x p i i 总

总总总 1-3、用作消毒剂的过氧化氢溶液中过氧化氢的质量分数为0.030,这种水溶液的密度为1.0g ?mL-1,请计算这种水溶液中过氧化氢的质量摩尔浓度、物质的量浓度和摩尔分数。 解:

质量摩尔浓度b A

B B m n b = 物质的量浓度

V n c B B = 摩尔分数 n

n x B B = 解:1L 溶液中

ρV w m w m m

m w B B B B B === m ( H2O2) = 1000mL ?1.0g ?mL -1?0.030 = 30g

m ( H2O) = 1000mL ?1.0g ?mL -1?(1-0.030) = 970g

n ( H2O2) = m /M =30/34=0.88mol

n ( H2O) = m /M = 970/18=54mol

b ( H2O2)= n/m=0.88/0.97kg = 0.91mol ?kg -1

c ( H2O2)= n/V=0.88/1L = 0.88mol ?L -1

x ( H2O2) = n/n 总= 0.88/(0.88+54) = 0.016

第二章 化学反应的一般原理

基本概念

热化学

化学平衡

化学反应速率

一、基本概念

状态 由一系列表征系统性质的物理量所确定下来的系统的一种存在形式。

重点掌握状态函数特性:

1、状态一定,则体系的状态函数一定。状态改变,状态函数也改变

2、状态函数变化值仅决定于系统的初态和终态,与变化途径无关。

二、热化学

1、化学反应热效应

定义: 在恒温恒压或恒温恒容且只做体积功的条件下,化学反应所吸收或放出的热称为化学反应热效应(反应热)。

注意: 主要讨论恒温恒压只做体积功的条件下化学反应热效应。

1、化学反应热效应

解决化学反应热效应的大小,引入了焓。

焓 H

焓变 ?H

标准摩尔反应焓

O m r H ? 标准摩尔生成焓

θm f H ? 标准摩尔燃烧焓 θm c H ?

焓 H

由热力学第一定律:

? U = Q + W

体积功:W = - p (V2-V1) = - p ?V

Qp = ? U + p ?V

焓定义为: H= U + pV ΔH=? U + p ?V

焓变: ΔH = H2 - H1 = Qp

标准摩尔反应焓变 O m r H ?

化学反应中,任何物质均处于温度T 时的标准状态下,反应的摩尔反应焓变。

θm r ΔH

θ

标准状态 m 1mol 的热效应

r Reaction 反应

热化学标准状态

对物质的状态作统一规定:

? 气体 —— p θ(100kPa )压力下,处于理想气体状态的气态纯物质。

? 液体和固体 —— p θ压力下的液态和固态的纯物质。

? 溶液——p θ压力下,溶液的浓度为1mol ?L-1。

θm

f H ?定义 在标准状态下,由最稳定单质合成1mol 化合物时的标准反应焓。

推断:最稳定单质的

0=?θm f H

注意:(1) 最稳定单质为:C(石墨),Cl2 (g) ,

Br2 (l) ,I2 (s),S (菱形),P (白磷)等

(2) 生成物为1mol

(3) 与聚集状态有关

θm c H ?定义:

在标准状态下,由1mol 化合物在O2中完全燃烧时的标准反应焓。

注意:

1、完全燃烧的最终产物:

C →CO2(g),H →H2O (l),S →SO2 (g),N →N2 (g), Cl →HCl (aq)

2、θm c H ?与物质聚集状态有关

化学反应热效应的计算

(1) 盖斯定律计算反应热效应

(2) 由 θm f H ? 计算反应热效应

(3) 由 θm c H ? 计算反应热效应

(1) 由盖斯定律计算化学反应热效应

在等容或等压条件下,若一个化学反应可以分几步进行,则各分步反应的反应热的代数和与一步完成时的反应热相同。

实际应用:热化学方程相加减,对应的相加减。

(2)由标准摩尔生成焓 计算化学反应热效应

反应

aA + bB xX + yY

θθθθθmB

f mA f mY f mX f m r b a y x H H H H H ???+?=?-- ∑)(B

m f B m r B θθH νH ?=?

例1:

298K 时反应Na(s)+ Cl2(g)→NaCl(s)的θm r H ?

=-411.1kJ ·mol-1,即该温度下NaCl(s)的标准摩尔生成焓为-411.1kJ ·mol-1。 √

例2:

所有气体单质的标准摩尔生成焓都为零。 ×

例3:

下列各种物质中,298K 时标准摩尔生成焓不为零的是. (C )。

(A)C(石墨);(B)N2(g);(C)Br(g);(D)I2(s)

习题:P66:2-2

1. 利用附录III 的数据,计算下列反应的 :

r ?)3θθθ)3()2()1(m r m r m r H H H ?+?=?

(1)Fe3O4(s)+4H2(g)→3Fe(s)+4H2O(g)

(2)2NaOH(s)+CO2(g)→Na2CO3(s)+H2O(l)

(3)4NH3(g)+5O2(g)→4NO(g)+6H2O(g)

(4)CH3COOH(l)+2O2(g)→2CO2(g)+2H2O(l)

解:

(1) Fe3O4(s)+4H2(g)→3Fe(s)+4H2O(g)

θ

m H f ?-1118.4 0 0 -241.8

(1) θ

m r H ? =[4?(-241.8) - (-1118.4)]

= 151.2 kJ ?mol -1

(2) θ

m r H ?= -171.8kJ ?mol -1

(3) θ

m r H ? = -905.4kJ ?mol -1

(4) θ

m r H ?= -872.9kJ ?mol -1

习题2-3

1. 已知下列化学反应的反应热:

(1)C2H2(g) + 5/2O2(g) → 2CO2(g) + H2O(g)

θm r H ?= -1246.2 kJ ?mol -1 (2)C(s) + 2H2O(g) → CO2(g) + 2H2(g);

θ

m r H ?= +90.9 kJ ?mol -1

(3)2H2O(g) → 2H2(g) + O2(g);

θ

m r H ?= +483.6 kJ ?mol -1

求乙炔(C2H2,g)的生成热 。

解:乙炔(C2H2,g) 生成热的反应为:

2C(s)+H2(g)→C2H2(g)

1. 已知下列化学反应的反应热:

(1)C2H2(g) + 5/2O2(g) → 2CO2(g) + H2O(g)

(2)C(s) + 2H2O(g) → CO2(g) + 2H2(g);

(3)2H2O(g) → 2H2(g) + O2(g);

解:乙炔(C2H2,g) 生成热的反应为:

2C(s)+H2(g)→C2H2(g)

反应2?(1)+5?(3)为:

2C2H2(g)+8H2O (g)→4CO2(g)+10H2(g) (4)

反应[4?(2)- (4)]为:

4C(s)+2H2(g)→2C2H2(g)

解:反应[4?(2)- 2?(1)-5?(3)]/2为:

2C(s)+H2(g)→C2H2(g)

θm H f ?(C2H2,g)=2?θm r H ?(2)-θm r H ?(1)-2.5 ?θ

m

r H ? (3)

=[2?90.9-(-1246.2) -2.5?483.6]

=219.0 kJ ?mol -1

习题2-4

求下列反应的标准摩尔反应焓变 (298.15 K):

(1)Fe(s)+Cu2+(aq)→Fe2+(aq)+Cu(s)

(2)AgCl(s)+Br -(aq)→AgBr(s)+Cl -(aq)

(3)Fe2O3(s)+6H +(aq)→2Fe3+(aq)+3H2O(l)

(4)Cu2+(aq)+Zn(s) →Cu(s)+Zn2+(aq)

(1) Fe(s)+Cu2+(aq)→Fe2+(aq)+Cu(s)

θm H f ? 0 64.77 -89.1 0

θm r H ? (1)= [-89.1-64.77] = -153.9 kJ ?mol -1

θm r H ? (2)= -18.91 kJ ?mol -1

θm r H ? (3)= -130.3 kJ ?mol -1

θm r H ? (4)= -218.66 kJ ?mol -1

三、 化学平衡

1. 可逆反应与化学平衡

2. 化学平衡常数

3. 影响平衡移动因素

1. 掌握化学平衡的概念

1)化学平衡针对可逆反应而言

2)达到化学平衡时的特征

3)正确书写化学平衡常数表达式

4)化学平衡常数的物理意义

对可逆反应:

逆正νν= 达化学平衡

组分浓度不随时间变化

b B a A y Y x X )()()()(θθθθθc

c c c c c c c K = b θB a θA y θY x θX θ)()()()(p p p p p p p p K = K θ值越大,表示反应程度越大,反映越完全

(1) K θ表达式中p 、c 是平衡分压或浓度,分

别除以p θ、c θ,得相对分压或相对浓度

(2) 固体、液体的纯物质或溶剂水的浓度视

为常数,均不写入平衡常数表达式中

(3) 同一反应的正逆反应,平衡常数互为倒数

θθ逆正K K /1=

(4) 若同一方程式,化学计量系数变化n 倍

则: n O O )(12

K K =

2.熟练进行化学平衡的有关计算

1) 根据已知条件求算平衡常数;

2)根据平衡常数及已知条件计算平衡浓度(分压)、初始浓度及转化率;

3)判断反应的方向;

4)多重(同时)平衡。

规则:温度不变时

化学反应式相加,相应平衡常数相乘

化学反应式相减,相应平衡常数相除

3. 化学平衡移动

1) 浓度:增加反应物浓度或减少生成物浓度,平衡向正向移动。

2) 压力:若反应前后气体分子数不同,则增加p ,平衡向气体分子数减小方向移动。

3)温度:升高T ,反应向吸热方向移动

降低T ,反应向放热方向移动

化学平衡移动规律——勒夏特列原理

假如改变平衡的条件之一,如温度、压力和浓度,平衡必向着能减少这种改变的方向移动。 习题:P68:2-10

已知下列化学反应在298.15K 时的平衡常数:

(1) CuO(s) + H2(g) = Cu(s) + H2O (g);

K 1θ= 2?1015

(2) 1/2O2(g) + H2(g) = H2O(g);

K 2θ = 5?1022

计算反应 CuO(s) = Cu(s) + 1/2O2(g) 的平衡常数K θ。

(1) CuO(s) + H2(g) = Cu(s) + H2O (g)

(2) 1/2O2(g) + H2(g) = H2O(g)

所求反应为:CuO(s) = Cu(s) + 1/2O2(g)

解:所求反应为:反应(1)-反应(2)

8-2215

21104105102?=??==θθK K K θ

习题:P69:2-12

在1500K 条件下达到平衡。若始态p (NO) =150kPa ,p (O2) = 450kPa ,p (NO2) = 0;平衡时p (NO2) = 25kPa 。试计算平衡时p (NO),p (O2)的分压及标准平衡常数K θ。

解:V 、T 不变,

2NO(g) + O2(g) = 2NO2(g)

始态p 150 450 0

平衡p 25

则平衡时: p (NO) =150-25=125kPa

p (O2) =450-25/2=437.5kPa

解:

2NO(g) + O2(g) = 2NO2(g)

始态p 150 450 0

平衡p 125 437.5 25

3

-22

θ22θ2

θ2θ

101.9)

100/37.54()100/25(1)100/25(])/(O [](NO)/[])/(NO [?===p p p p p p K 例:21N 2 +2

3H 2 NH 3θm r H ? =-46 kJ ·mol -1 气体混合物处于平衡时,N2生成NH3的转化率将会发生什么变化?

(1) 压缩混合气体___提高___;

(2) 升温_______降低____;

(3) 引入H2_____提高_________;

(4) 恒压下引入惰性气体___降低____;

(5) 恒容下引入惰性气体___无变化_____。

四、化学反应速率

1. 化学反应速率的表示方式——

平均反应速率

2. 反应历程与基元反应

3. 影响反应速率的因素:

浓度、温度、催化剂

1、平均反应速率

t

c v B B ??±=等式右边 反应物 _—_ _

生成物 _+ _

∴对反应:

2. 反应历程与基元反应

基元反应: 反应物分子在碰撞中经过一次化学变化就能转化为产物的反应。

基元反应速率方程(质量作用定律)

基元反应 b B a A c kc v =

反应级数n : b +a =n

反应速率常数k :

k ——反应的数率常数:

① 反应物浓度为单位浓度时的反应速率;

② 由化学反应本身决定,是化学反应在一

定温度时的特征常数;

③ 相同条件下,k 值越大,反应速率越快;

④ k 的数值与反应物的浓度无关。

速率常数的单位

零级反应: υ = k(cA)0 k 的量纲为mol ·dm-3·s-1

一级反应:υ = kcA ; k 的量纲为s-1

a A+bB

x X+y Y υ= —= —= —= —υA υB υX υY a b x y a A+bB

x X+y Y

二级反应:υ = k(cA)2 k 的量纲为mol3·dm-1·s-1

非基元反应:反应物分子需经几步反应才能转化为生成物的反应。

反应

由实验得: βα

B A c kc v =

注意:基元反应和非基元反应的速率方程式差异点在于反应物浓度上的指数不同。前者是化学计量数,后者由实验确定。

3. 影响化学反应速率的因素

1)浓度对反应速率的影响

由速率方程式可知βα

B A c kc v =

增加反应物浓度,反应速率加快,

降低反应物浓度,反应速率减慢。

2)温度对反应速度的影响

升高温度,反应速率加快,

降低温度,反应速率减慢。

RT

E A k 303.2-lg lg a = T ↑, k ↑, ∴k 随T ↑ 而增大。

习题P69: 2-20

某基元反应 A + B → C ,在1.20L 溶液中,当A 为4.0 mol ,B 为3.0mol 时,v 为0.0042mol ? L -1?s -1,计算该反应的速率常数,并写出该反应的速率方程式。 解:基元反应 的速率方程式:v = kc A c B

k =v /c A c B

=0.0042/[(4.0/1.20)?(3.0/1.20)]

=5.0?10-4 mol -1?L ?s -1

例:

反应A + 2B = 2C 的速率方程式为 ( D )

(A) v = k [A][B]2 (B) v = k [A][B]

(C) v = k [C]2 / [A][B]2

(D) 不能根据此方程式写出

例:

已知2A = B + C 为一基元反应,则用A 的浓度变化所表示的速率方程是v = k c(A)2 。

第三章 定量分析基础

1. 定量分析的误差

2.有效数字及运算规则

3.滴定分析概述

1. 定量分析的误差

误差的表示

误差产生的原因

误差的减免

误差的表示 反映准确度

绝对误差=个别测定值-真实值

%100?=真实值

绝对误差相对误差 a A+bB x X+y Y

偏差的表示 反映精密度

绝对偏差=个别测定值-测定的平均值

%100?=平均值

绝对偏差相对偏差 测定结果从精密度、准确度两方面评价

误差产生的原因

误差的减免

消除系统误差的方法

对照试验

空白试验

仪器校准

减小偶然误差方法

增加平行测定次数

2. 有效数字及其计算规则

有效数字——实际能测量到的数字,只保留一位可疑值。

有效数字表示的注意点:

1)数字“0”

2)指数表示

3)对数表示

有效数字的运算规则

有效数字修约规则“四舍六入五留双”

有效数字运算规则

加减法——有效位数以绝对误差最大的数为准,即小数点后位数最少的数字为依据。 乘除法——有效位数以相对误差最大的数为准,即有效位数最少的数字为依据。

3. 滴定分析法概述

滴定分析法——将一种已知准确浓度的试剂溶液(标准溶液)滴加到被测物质的溶液中(或反向滴加),根据所消耗的试剂量按化学计量关系来确定被测物质的量。

滴定反应的类型

1. 酸碱滴定法

2. 配位滴定法

3. 沉淀滴定法

4. 氧化还原滴定法

对滴定反应的要求

1. 反应能按化学反应式定量完成 (没有副反应、反应完全程度达99.9%以上)。 误差产生的原因

系统误差 随机误差

过失误差 1.方法误差:

2.仪器误差:

3.试剂误差:

操作者主观误差:

2. 反应能迅速完成。

3. 有合适的指示化学计量点(或终点)的方法(合适的指示剂)。

4. 无干扰主反应的杂质存在(无干扰杂质)。

滴定方式

1. 直接滴定法

2. 返滴定法

3. 置换滴定法

4. 间接滴定法

新整理大学化学学习心得总结

大学化学学习心得总结 大学化学学习心得总结 阿累尼乌斯说过一句名言:一切自然科学知识都是从实际生活需要中得出来的。反过来就是说,学习就是为了生活服务。大学化学教学的目的就是要让学生们掌握科学知识,了解学习的意义,具备认知环境重要的概念,培养高尚的职业情操,以备将来走向社会,为时代的前进和科学的发展尽己所能。大学化学是一门与工程实际结合紧密的基础课程,它涉及的知识点多、面广,可以有效提高学生发现问题、分析问题、解决问题的能力,进一步激发学生的学习兴趣,增进课堂教学互动,提高教学效果,但是在教材的使用过程中仍有一些问题。《大学化学》将无机化学与定量分析化学两个教学体系的内容融合起来,精简学时、避免内容重复,又加强了无机化学与分析化学的联系,使学生从大学一年级开始就建立定量的意识,培养学生量的概念这一指导思想是正确的。但是,实验教学却产生了由此而来的困难,进入大学后要在没有做过无机实验的情况下立即进行分析实验操作,即在缺乏基本实验技能的基础上先做定量分析实验,无论是对学生还是指导老师都有很大的难度,教学效果受到了影响。第二部分是关于热力学的问题,热力学知识概念抽象,证明与计算涉及微积分知识,教材中相应例题又较为缺乏,给教师布置作业带来困难,学生独立完成课后学题的难度较大。我觉得教师应该增加习题题,通过习题加深对化学热力学的理解,还要认真选择学生的练

习题,循序渐进、有层次逐步深入,对每一类型习题都要较为细致进行批阅和讲评,使学生在理解原理和相关共识的基础上完成作业,进而较为深入掌握化学热力学的原理。 在大学化学教学中渗透专业知识,化学热力学和化学动力学的理论在其中占有重要位,如环境科学中的各类环境问题均处于动态平衡或发展之中,化学热力学与化学动力学恰为研究和解决各类环境问题提供理论依据,环境化学、环境微生物、水污染控制等几乎各种环境问题无不充斥着化学热力学与化学动力学的指导作用,体现其在研究解决环境问题中的重要位。但大学化学不可能在教材中突出反映对研究环境问题的指导作用,因此授课教师结合热力学与动力学基本理论介绍专业知识就显得很重要和必要。 大学化学作为专业基础课,在教学中渗透专业意识,引导学生了解自己的专业并思考有关的实际问题,特别是从化学热力学和化学动力学的基本原理出发思考、分析实际问题,是培养学生创新意识的一个重要环节。教学过程中要引导学生及时复习,总结,深入理解教材,并有适量考题考核学生灵活运用基本理论解决实际问题的能力,挖掘知识的深处,弄清楚各个知识点,有助于我们去探索未知的化学事物,培养学生的创新思维。喜欢本文的网友还喜欢:党纪法规培训结学习心得体会大学校运会心得ps结课心得学习初中要化学五大秘诀初中生如何提高化学学习效率化学学习中的记忆法镇人民政府2012 年工作总结合作

高中化学基础知识点归纳总结

高中化学基础知识点归纳总结 化学不好的高中生,要注重基础知识的理解。只有将最基础的知识掌握好了,才能进一步有难度的知识。下面是为大家的高中化学必备知识,希望对大家有用! 1、放热反应和吸热反应 化学反应一定伴随着能量变化。 放热反应:反应物总能量大于生成物总能量的反应 常见的放热反应:燃烧,酸碱中和,活泼金属与酸发生的置换反应 吸热反应:反应物总能量小于生成物总能量的反应 常见的吸热反应:Ba(OH)2?8H2O和NH4Cl的反应,灼热的碳和二氧化碳的反应 C、CO、H2还原CuO 2、各物理量之间的转化公式和推论

⑴微粒数目和物质的量:n==N / NA,N==nNA NA——阿伏加德罗常数。规定0.012kg12C所含的碳原子数目为一摩尔,约为6.02×1023个,该数目称为阿伏加德罗常数 ⑵物质的量和质量:n==m / M,m==nM ⑶对于气体,有如下重要公式 a、气体摩尔体积和物质的量:n==V / Vm,V==nVm 标准状况下:Vm=22.4L/mol b、阿伏加德罗定律:同温同压下V(A) / V(B) == n(A) / n(B) == N(A) / N(B) c、气体密度公式:ρ==M / Vm,ρ1/ρ2==M1 / M2 ⑷物质的量浓度与物质的量关系 (对于溶液)a、物质的量浓度与物质的量 C==n / V,n==CV b、物质的量浓度与质量分数 C==(1000ρω) / M

3、配置一定物质的量浓度的溶液 ①计算:固体的质量或稀溶液的体积 ②称量:天平称量固体,量筒或滴定管量取液体(准确量取) ③溶解:在烧杯中用玻璃棒搅拌 ④检漏:检验容量瓶是否漏水(两次) ⑤移液:冷却到室温,用玻璃棒将烧杯中的溶液转移至选定容积的容量瓶中 ⑥洗涤:将烧杯、玻璃棒洗涤2—3次,将洗液全部转移至容量瓶中(少量多次) ⑦定容:加水至叶面接近容量瓶刻度线1cm—2cm处时,改用胶头滴管加蒸馏水至溶液的凹液面最低点刚好与刻度线相切 ⑧摇匀:反复上下颠倒,摇匀,使得容量瓶中溶液浓度均匀

大学普通化学复习知识点

配浙大普通化学第五版复习,根据注册结构师考试摘选课本内容编辑。 .1物质的结构和物质状态 原子结构的近代概念;原子轨道和电子云;原子核外电子分布;原子和离子的电子结构;原子结构和元素周期律;元素周期表;周期;族;元素性质及氧化物及其酸碱性。离子键的特征;共价键的特征和类型;杂化轨道与分子空间构型;分子结构式;键的极性和分子的极性;分子间力与氢键;晶体与非晶体;晶体类型与物质性质。 3.2溶液 溶液的浓度;非电解质稀溶液通性;渗透压;弱电解质溶液的解离平衡;分压定律;解离常数;同离子效应;缓冲溶液;水的离子积及溶液的pH值;盐类的水解及溶液的酸碱性;溶度积常数;溶度积规则。 3.3化学反应速率及化学平衡 反应热与热化学方程式;化学反应速率;温度和反应物浓度对反应速率的影响;活化能的物理意义;催化剂;化学反应方向的判断;化学平衡的特征;化学平衡移动原理。 3.4氧化还原反应与电化学 氧化还原的概念;氧化剂与还原剂;氧化还原电对;氧化还原反应方程式的配平;原电池的组成和符号;电极反应与电池反应;标准电极电势;电极电势的影响因素及应用;金属腐蚀与防护。 3.5;有机化学 有机物特点、分类及命名;官能团及分子构造式;同分异构;有机物的重要反应:加成、取代、消除、氧化、催化加氢、聚合反应、加聚与缩聚;基本有机物的结构、基本性质及用途:烷烃、烯烃、炔烃、;芳烃、卤代烃、醇、苯酚、醛和酮、羧酸、酯;合成材料:高分子化合物、塑料、合成橡胶、合成纤维、工程塑料。;第1章 热化学与能源 系统环境 按照系统与环境之间有无物质和能量交换,可将系统分成三类: (1)敞开系统与环境之间既有物质交换又有能量交换的系统,又称开放系统。 (2)封闭系统与环境之间没有物质交换,但可以有能量交换的系统。通常在密闭容器中的系统即为封闭系统。热力学中主要讨论封闭系统。 (3}隔离系统与环境之间既无物质交换又无能量交换的系统,又称孤立系统。绝热、密闭的恒容系统即为隔离系统。 系统中具有相同的物理性质和化学性质的均匀部分称为相。所谓均匀是指其分散度达到分子或离子大小的数量级。相与相之间有明确的界面,超过此相界面,一定有某些宏观性质(如密度、折射率、组成等)要发生突变。 系统的状态是指用来描述系统的诸如压力P、体积V温度T、质量M和组成等各种宏观性质的综合表现。用来描述系统状态的物理量称为状态函数。

武汉大学分析化学(第五版)下册答案

仪器分析部分作业题参考答案 第一章 绪论 1-2 1、主要区别:(1)化学分析是利用物质的化学性质进行分析;仪器分析是利用物质的物理或物理化学性质进行分析;(2)化学分析不需要特殊的仪器设备;仪器分析需要特殊的仪器设备;(3)化学分析只能用于组分的定量或定性分析;仪器分析还能用于组分的结构分析;(3)化学分析灵敏度低、选择性差,但测量准确度高,适合于常量组分分析;仪器分析灵敏度高、选择性好,但测量准确度稍差,适合于微量、痕量及超痕量组分的分析。 2、共同点:都是进行组分测量的手段,是分析化学的组成部分。 1-5 分析仪器与仪器分析的区别:分析仪器是实现仪器分析的一种技术设备,是一种装置;仪器分析是利用仪器设备进行组分分析的一种技术手段。 分析仪器与仪器分析的联系:仪器分析需要分析仪器才能达到量测的目的,分析仪器是仪器分析的工具。仪器分析与分析仪器的发展相互促进。 1-7 因为仪器分析直接测量的是物质的各种物理信号而不是其浓度或质量数,而信号与浓度或质量数之间只有在一定的范围内才某种确定的关系,且这种关系还受仪器、方法及样品基体等的影响。因此要进行组分的定量分析,并消除仪器、方法及样品基体等对测量的影响,必须首先建立特定测量条件下信号与浓度或质量数之间的关系,即进行定量分析校正。 第二章光谱分析法导论 2-1 光谱仪的一般组成包括:光源、单色器、样品引入系统、检测器、信号处理与输出装置。各部件的主要作用为: 光源:提供能量使待测组分产生吸收包括激发到高能态; 单色器:将复合光分解为单色光并采集特定波长的光入射样品或检测器;样品引入系统:将样品以合适的方式引入光路中并可以充当样品容器的作用;检测器:将光信号转化为可量化输出的信号 信号处理与输出装置:对信号进行放大、转化、数学处理、滤除噪音,然后以合适的方 式输出。 2-2: 单色器的组成包括:入射狭缝、透镜、单色元件、聚焦透镜、出射狭缝。各部件的主要作用为: 入射狭缝:采集来自光源或样品池的复合光;透镜:将入射狭缝采集的复合光分解为平行光;单色元件:将复合光色散为单色光(即将光按波长排列) 聚焦透镜:将单色元件色散后的具有相同波长的光在单色器的出口曲面上成像;出射狭缝:采集色散后具有特定波长的光入射样品或检测器 2-3 棱镜的分光原理是光的折射。由于不同波长的光在相同介质中有不同的折射率,据此能把不同波长的光分开。光栅的分光原理是光的衍射与干涉的总效果。不同波长的光通过光栅衍射后有不同的衍射角,据此把不同波长的光分开。 2-6

高考化学知识点全集

对于想考取重点大学的学生来说,基础知识都比较扎实,能力上略有欠缺。因此,调整好心理状态、掌握好解题技巧将是非常重要的两个方面, 适当的压力是一种正常现象,过分压力就不正常了,而且过分压力肯定会影响高考成绩. 对于同学来讲调整好心态是高考成功的一半,复习来讲,回归基础、回归课本,考试策略来讲,以简单题、中等题取胜的战略心理。对家长来讲,努力做到平常心对待高考。第二,不要唠叨孩子。第三,给孩子说一句话:只要你尽力就行了。 1 高中化学所有知识点整理 一.中学化学实验操作中的七原则 掌握下列七个有关操作顺序的原则,就可以正确解答“实验程序判断题”。 1.“从下往上”原则。以Cl2实验室制法为例,装配发生装置顺序是:放好铁架台→摆好酒精灯→根据酒精灯位置固定好铁圈→石棉网→固定好圆底烧瓶。 2.“从左到右”原则。装配复杂装置应遵循从左到右顺序。如上装置装配顺序为:发生装置→集气瓶→烧杯。 3.先“塞”后“定”原则。带导管的塞子在烧瓶固定前塞好,以免烧瓶固定后因不宜用力而塞不紧或因用力过猛而损坏仪器。 4.“固体先放”原则。上例中,烧瓶内试剂MnO2应在烧瓶固定前装入,以免固体放入时损坏烧瓶。总之固体试剂应在固定前加入相应容器中。 5.“液体后加”原则。液体药品在烧瓶固定后加入。如上例中浓盐酸应在烧瓶固定后在分液漏斗中缓慢加入。 6.先验气密性(装入药口前进行)原则。 7.后点酒精灯(所有装置装完后再点酒精灯)原则。 二.中学化学实验中温度计的使用分哪三种情况以及哪些实验需要温度计 1.测反应混合物的温度:这种类型的实验需要测出反应混合物的准确温度,因此,应将温度计插入混合物中间。

高中化学重要的基础知识点总结

高中化学重要的基础知识点总结 高中的化学是理综里面有点文综性质的科目,我们在的过程中 会发现涉及到计算的内容是比较少的,大部分都是需要理解和记忆的知识概念。下面是为大家的高中化学必备的知识点,希望对大家有用! 离子共存 1.由于发生复分解反应,离子不能大量共存。 (1)有气体产生。 如CO32-、SO32-、S2-、HCO3-、HSO3-、HS-等易挥发的弱酸的酸根与H+不能大量共存。 (2)有沉淀生成。 如Ba2+、Ca2+、Mg2+、Ag+等不能与SO42-、CO32-等大量共 存;Mg2+、Fe2+、Ag+、Al3+、Zn2+、Cu2+、Fe3+等不能与OH-大量共存;Pb2+与Cl-,Fe2+与S2-、Ca2+与PO43-、Ag+与I-不能大量共存。 (3)有弱电解质生成。

如OH-、CH3COO-、PO43-、HPO42-、H2PO4-、F-、ClO-、AlO2-、SiO32-、-、C17H35COO-、等与H+不能大量共存;一些酸式弱酸根如HCO3-、HPO42-、HS-、H2PO4-、HSO3-不能与OH-大量共存;NH4+与OH-不能大量共存。 (4)一些容易发生水解的离子,在溶液中的存在是有条件的。 如AlO2-、S2-、CO32-、C6H5O-等必须在碱性条件下才能在溶液中存在;如Fe3+、Al3+等必须在酸性条件下才能在溶液中存在。这两类离子不能同时存在在同一溶液中,即离子间能发生“双水解”反应。如3AlO2-+3Al3++6H2O=4Al(OH)3↓等。 2.由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存。 (1)具有较强还原性的离子不能与具有较强氧化性的离子大量 共存。如S2-、HS-、SO32-、I-和Fe3+不能大量共存。 (2)在酸性或碱性的介质中由于发生氧化还原反应而不能大量 共存。如MnO4-、Cr2O7-、NO3-、ClO-与S2-、HS-、SO32-、HSO3-、I-、Fe2+等不能大量共存;SO32-和S2-在碱性条件下可以共存,但在酸性条件下则由于发生2S2-+SO32-+6H+=3S↓+3H2O反应不能共在。H+与S2O32-不能大量共存。

浙江大学普通化学知识点总结二

普通化学知识点总结 二.化学热力学基础 本章研究化学反应进行的方向及限度问题。 1.热力学第一定律 (1)体系:根据体系与环境之间能量、物质交换的情况,将体系分类。①开放体系:既有物质交换,又有能量交换②封闭体系:没有物质交换,但有能量交换③孤立体系:既没有物质交换,又没有能量交换。(2)过程:①可逆(reversible)过程:热力学系统从状态A出发,经过过程p到达另一状态B;如果存在另一过程p*,它能使系统和环境完全复原,即系统回到原来状态A,同时消除原来过程p对环境产生的影响,则过程p称为可逆过程。 ②准静态过程(平衡过程):若系统从一个平衡状态连续经过无数个中间的平衡状态过渡到另一个平衡状态,在任意有限的时间内,系统状态不发生改变,该过程称为准静态过程。 准静态过程是可逆过程的必要条件(可逆过程要求没有非平衡损失和耗散损失,准静态过程只满足前者)。在一般讨论中,认为两者等价。 ③自发过程:自发过程是由于体系与环境不平衡引起的,故自发过程都是不可逆过程。 综上,在以下讨论中,可以粗糙地认为:“不可逆(irreversible),非平衡,自发”三者等价,“可逆,平衡,非自发”三者等价。 (3)热力学第一定律:,式中 ①为内能增量。内能是体系内部所有能量的总和,包括分子动能,分子间势能,分子内部的能量(转动、振动、电子和核运动),但不包括体系整体运动的能量。内能是状态函数,U = f((n,T,V))。 ②W为体系对外界做功,分为非体积功和体积功,即。 注意当环境压力与体系压力不等时,应该用环境压力,因为体系处于非平衡态时,压力p没有意义。

可以证明,恒温膨胀或压缩,可逆过程比不可逆过程的功(代数值)大。 ③Q为体系吸热量。分物理过程和化学过程讨论如下: 物理过程:相变潜热(熔化热,汽化热,升华热等):单位质量的物质在等温等压情况下,从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量。利用T1、T2温度下的饱和蒸气压,可以计算出摩尔蒸发热(焓)。 变温过程的热:,上式中C为热容,是温度的函数。恒容过程(且不含非体积功)的(摩尔)热容称为恒容(摩尔)热容,恒压过程的(摩尔)热容称为恒压(摩尔)热容。理想气体两者的关系为:恒容过程中=。 恒压过程中--,得=-。定义状态函数焓(Enthalpy) ,所以=。因此,通常讲的蒸发焓等于恒压蒸发热,反应焓(变)等于恒压反应热。对理想气体而言,与内能一样,焓也只是温度的函数。 化学反应热:化学反应后体系回到反应前的温度,与环境交换的热量。可利用弹式量热计测量: 样品在纯氧气氛中完全燃烧,使氧弹及周围介质温度升高。已知仪器的热容C,测量反应过程温度改变值ΔT(较小以近似保证“回到反应前的温度”),即可求算样品的恒容燃烧热:反应热=C×ΔT,一般用已知燃烧热的标准物质来标定弹式量热计的仪器常数。 对于任意化学反应,容易证明以下关系成立:,其中为反应中气态组分的物质的量增量。 利用状态函数法(盖斯定律),也可以推得某些反应的反应热。如果将一些常见物质的标准摩尔生成焓集结成表,则更能方便地计算许多反应热。标准摩尔生成焓是指在标准压力)下,以最稳定相态的单质为原料,生成1mol某物质的反应的焓变(恒压反应热),用记号表示,f(form)表示形成,是标准压力的上标(反应组分不混合),m表示摩尔。显然所有最稳定相态单质的标准摩尔生成焓为零。

武汉大学分析化学总结

1. 绝对误差:测量值与真实值之间的差值,即E a=x?x T,误差越小,表示测量值与真实值越接近,准确度越高;反之,误差越大,准确度越低.当测量值大于真实值时,误差为正值,表示测定结果偏高;反之,误差为负值,表示测定结果偏低.相对误差:指绝对误差相 当于真实值的百分率,表示为:E r=E a x T ×100%=x?x T x T ×100%,相对误差有大小,正负之 分. 2. 偏差(d)表示测量值(x)与平均值(x )的差值:d=x?x .平均偏差:单次测定偏差的绝对值的平均值: d=1 d1+d2+?+d n= 1 |d i| n i=1 单次测定结果的相对平均偏差(d r)为:d r=d x ×100%. 3. 单次测定的标准偏差的表达式是: s= (x i?x )2 n i=1 相对标准偏差亦称变异系数:RSD=s r=s x ×100%. 4. 精密度←偏差←偶然误差→增加平行实验次数 ↓ d,s,RSD 准确度←误差←系统误差→针对产生的途径减免 ↓ E a,E r 5. 设测量值为A,B,C,其绝对误差为E A,E B,E C,相对误差为E A A ,E B B ,E C C ,标准偏差为s A,s B,s C,计算 结果用R表示,R的绝对误差为E R,相对误差为E R R ,标准偏差为s R. ⑴系统误差的传递公式 ①加减法:若分析结果的计算公式为R=A+B?C,则E R=E A+E B?E C. 如果有关项有系数,例如R=A+mB?C,则为E R=E A+m E B?E C. ②乘除法:若分析结果的计算公式R=A B C ,则E R R =E A A +E B B ?E C C ,如果计算公式带有系数,如 R=m AB C ,同样可得到E R R =E A A +E B B ?E C C . 即在乘除运算中,分析结果的相对系统误差等于各 测量值相对系统误差的代数和. ③指数关系:若分析结果R与测量值A有如下关系R=m A n,其误差传递关系为E R R =n E A A , 即分析结果的相对系统系统误差为测量值的相对系统误差的指数倍. ④对数关系:若分析结果R与测量值A有下列关系R=mlgA,其误差传递关系式为 E R=0.434m E A A . ⑵随机误差的传递,随机误差用标准偏差s来表示最好,因此均以标准偏差传递.

高考化学知识总结

回归课本高考化学知识总结人教版 必修一 P8:有些能源比较的丰富而淡水短缺的国家,常利用蒸馏法大规模地将海水淡化为可饮用水,但这种方法的成本高。 P8:萃取在天然香料、药物的提取及核燃料的处理等技术中得到了广泛的应用。P27:丁达尔效应在日常生活中随处可见。例如:在日光从窗隙射入暗室,或者光线透过树叶间的缝隙射入密林中时,可以观察到丁达尔效应;放电影时,放映室射到银幕上的光柱的形成也属于丁达尔效应。 P29:有的胶体体系,如大气中的飘尘、工厂废气中的固体悬浮物、矿山开采地的粉尘、纺织厂或食品加工厂弥漫于空气中的有机纤维或颗粒等都极为有害,均可以利用胶体粒子的带电性加以清除。工厂常有的静电除尘就是根据胶体的这个性质而设计的。胶体化学的应用很广,是制备纳米材料的有效方法之一。 P38:氧化还原反应广泛地存在于生产和生活之中。例如:金属的冶炼、电镀、燃料的燃烧,以及易燃物的自然、食物的腐败钢铁的锈蚀等。 P42(T2):维生素C又称“抗坏血酸”,在人体内有重要的功能。例如:能帮助人体蒋食物中摄取的、不易吸收的Fe3+转表为易吸收的Fe2+,这说明了维生素C 具有还原性。 P44:20 世纪铝合金成为了仅次于铁的金属材料,金属材料对于促进生产的发展、改善人类生活发挥了巨大作用。 P49(资料卡片):铝的氧化膜使得性质活泼的金属铝成为了一种应用广泛的金属材料。 P50:当火灾现场有大量活泼金属钠存放时,不能用水灭火,必须用干燥沙土。P51:酸、碱还有盐可以直接侵蚀铝的保护膜(氧化铝也能与酸或碱反应)以及铝制品本身,因此铝制餐具不宜用来蒸煮或长时间存放酸性、碱性或咸的食物。P53(科学视野):钛被称为继铁、铝之后的“第三金属”。冶炼钛要在高温下进行,而高温时钛的化学性质变得很活泼,因此,要用惰性气体保护,还要使用不含氧的材料。(必修二P94 ) P56:过氧化钠可用于呼吸面具或潜水艇中作为氧气的来源。

高中化学基础知识整理79065

高中化学基础知识整理 Ⅰ、基本概念与基础理论: 一、阿伏加德罗定律 1.内容:在同温同压下,同体积的气体含有相同的分子数。即“三同”定“一同”。2.推论 (1)同温同压下,V1/V2=n1/n2 同温同压下,M1/M2=ρ1/ρ2 注意:①阿伏加德罗定律也适用于不反应的混合气体。②使用气态方程PV=nRT有助于理解上述推论。 3、阿伏加德罗常这类题的解法: ①状况条件:考查气体时经常给非标准状况如常温常压下,1.01×105Pa、25℃时等。 ②物质状态:考查气体摩尔体积时,常用在标准状况下非气态的物质来迷惑考生,如H2O、SO3、已烷、辛烷、CHCl3等。 ③物质结构和晶体结构:考查一定物质的量的物质中含有多少微粒(分子、原子、电子、质子、中子等)时常涉及希有气体He、Ne等为单原子组成和胶体粒子,Cl2、N2、O2、H2为双原子分子等。晶体结构:P4、金刚石、石墨、二氧化硅等结构。 二、离子共存 1.由于发生复分解反应,离子不能大量共存。 (1)有气体产生。如CO32-、SO32-、S2-、HCO3-、HSO3-、HS-等易挥发的弱酸的酸根与H+不能大量共存。 (2)有沉淀生成。如Ba2+、Ca2+、Mg2+、Ag+等不能与SO42-、CO32-等大量共存;Mg2+、Fe2+、Ag+、Al3+、Zn2+、Cu2+、Fe3+等不能与OH-大量共存;Fe2+与S2-、Ca2+与PO43-、Ag+与I-不能大量共存。 (3)有弱电解质生成。如OH-、CH3COO-、PO43-、HPO42-、H2PO4-、F-、ClO-、AlO2-、SiO32-、CN-、C17H35COO-、等与H+不能大量共存;一些酸式弱酸根如HCO3-、HPO42-、HS-、H2PO4-、HSO3-不能与OH-大量共存;NH4+与OH-不能大量共存。 (4)一些容易发生水解的离子,在溶液中的存在是有条件的。如AlO2-、S2-、CO32-、C6H5O-等必须在碱性条件下才能在溶液中存在;如Fe3+、Al3+等必须在酸性条件下才能在溶液中存在。这两类离子不能同时存在在同一溶液中,即离子间能发生“双水解”反应。如3AlO2-+Al3++6H2O=4Al(OH)3↓等。 2.由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存。 (1)具有较强还原性的离子不能与具有较强氧化性的离子大量共存。如S2-、HS-、SO32-、I-和Fe3+不能大量共存。

注册电气工程师 普通化学知识点总结(可打印版)

注册电气工程师普通化学知识点总结一、物质的结构与状态 (一)波函数Ψ Ψ(n,n,n),确定一个原子轨道: 主量子数n:电子离核的远近和电子能量的高低,n越大,电子能量越高。 n = 1, 2, 3, 4, ... 角量子数l:亚层,确定原子轨道的形状;对于多电子原子,与n一起确定原子轨道的能量。l = 0, 1, 2, ..., n-1 磁量子数m:确定原子轨道的空间取向。 一个电子层内,波函数Ψ数目=n2 Ψ(n,l,m,m s),确定一个电子完整的运动状态。 自旋量子数m s:电子自身两种不同的运动状态。 m s= ±1/2 (二)原子核外电子分布三原则 1)能量最低原理:电子由能量低的轨道向能量高的轨道排布(电子先填充能量低的轨道,后填充能量高的轨道. 2)Pauli(保利)不相容原理:每个原子轨道中只能容纳两个自旋方向相反的电子(即同一原子中没有运动状态完全相同的电子,亦即无四个量子数完全相同的电子). 3)Hunt(洪特)规则:电子在能量简并的轨道中, 要分占各轨道,且保持自旋方向相同. 保持高对称性, 以获得稳定. 包括: 轨道全空, 半充满,全充满三种分布.

(三)元素周期律

元素在周期表中的分区 (四)化学键与分子结构 σ键:头碰头

氢键 物质的熔点与沸点 同类型的单质和化合物,一般随摩尔质量的增加而增大。含有氢键的比不含的要大。 物质的溶解性 相似者相溶,(非)极性易溶于(非)极性。 (五)晶体结构 离子晶体,离子电荷与半径规律如下: 1)同一周期,从左到右,电荷数增多,半径减小; 2)同一元素,电荷数增多,半径减小; 3)同一族,从上到下,离子半径增大; (六)物质状态 1)理想气体的状态方程: ①摩尔表示: 克拉珀龙方程pV=nRT 其中p为气体压强,单位帕斯卡(帕 Pa) V为气体体积,单位为立方米(m3) n为气体的物质的量,单位为摩尔(摩 mol) T为体系的热力学温度,单位开尔文(开 K) R为比例常数,单位是焦耳/(摩尔·开),即J/(mol·K) 对任意理想气体而言,R是一定的,约为8.31441±0.00026 J/(mol·K). ②质量表示: pV=mrT 此时r是和气体种类有关系的,r=R/M,M为此气体的平均分子量 ③分子数表示: pV=NKT N为分子数 K为波尔兹曼常数,K=1.38066×10-23J/K 2)道尔顿分压定律 气体混合物总压力等于各组分气体分压总和: p=p a +p b +...

高中化学知识点总结

高中化学方程式和重要知识点总结(新课标版) 1.与碱反应产生气体 (1) (2)铵盐:O H NH NH 234+↑?→?+碱 2.与酸反应产生气体 (1) (2)()()()2332222332H H H CO HCO CO S HS H S SO HSO SO ++ +------ ???→↑????→↑ ????→↑??化合物 3.Na 2S 2O 3与酸反应既产生沉淀又产生气体: S 2O 32-+2H +=S ↓+SO 2↑+H 2O 4.与水反应产生气体 (1)单质 (2)化合物 5.强烈双水解 6.既能酸反应,又能与碱反应 (1)单质:Al (2)化合物:Al 2O 3、Al(OH)3、弱酸弱碱盐、弱酸的酸式盐、氨基酸。 7.与Na 2O 2反应 ???? ??? ↑ +=++↑+=++↑ ??→?-232222222232222H SiO Na O H NaOH Si H NaAlO O H NaOH Al H Si Al OH 、单质?? ???????????????????????↑↑??→?↑???→??????↑↑??→?↑↑?? ?→??????↑↑??→?↑?? ?→?↑ ??→?22222222223 4 23 423 4 2NO SO SO S CO NO CO SO C NO NO SO H HNO SO H HNO SO H HNO SO H HCl 、、、非金属、金属单质浓浓浓浓浓???? ?↑+=+↑ +=+22222422222O HF O H F H NaOH O H Na ()()()??? ??? ?↑ +=+↑+↓=+↑ +↓=+↑+=+22222232323222322222326233422H C OH Ca O H CaC S H OH Al O H S Al NH OH Mg O H N Mg O NaOH O H O Na ( ) ()( ) ()()?????↓?? →?↓ +↑??→?↓+↑??→?- ----+32322323233222OH Al AlO OH Al S H HS S OH Al CO HCO CO Al O H O H O H 与???? ?+↑??→?+↑??→?NaOH O CO Na O O H CO 232222

分析化学课后答案 武汉大学 第五版 上册 完整版

第1章 分析化学概论 1. 称取纯金属锌0.3250g ,溶于HCl 后,定量转移并稀释到250mL 容量瓶中,定容,摇匀。 计算Zn 2+溶液的浓度。 解:213 0.325065.39 0.0198825010 Zn c mol L +--= =?g 2. 有0.0982mol/L 的H 2SO 4溶液480mL,现欲使其浓度增至0.1000mol/L 。问应加入0.5000mol/L H 2SO 4的溶液多少毫升? 解:112212()c V c V c V V +=+ 220.0982/0.4800.5000/0.1000/(0.480)mol L L mol L V mol L L V ?+?=?+ 2 2.16V mL = 4.要求在滴定时消耗0.2mol/LNaOH 溶液25~30mL 。问应称取基准试剂邻苯二甲酸氢钾(KHC 8H 4O 4)多少克?如果改用 22422H C O H O ?做基准物质,又应称取多少克? 解: 844:1:1NaOH KHC H O n n = 1110.2/0.025204.22/ 1.0m n M cV M mol L L g mol g ===??= 2220.2/0.030204.22/ 1.2m n M cV M mol L L g mol g ===??= 应称取邻苯二甲酸氢钾1.0~1.2g 22422:2:1 NaOH H C O H O n n ?= 1111 2 1 0.2/0.025126.07/0.32m n M cV M mol L L g mol g == =???=

2221 2 1 0.2/0.030126.07/0.42m n M cV M mol L L g mol g == =???=应称取22422H C O H O ?0.3~0.4g 6.含S 有机试样0.471g ,在氧气中燃烧,使S 氧化为SO 2,用预中和过的H 2O 2将SO 2吸收,全部转化为H 2SO 4,以0.108mol/LKOH 标准溶液滴定至化学计量点,消耗28.2mL 。求试样中S 的质量分数。 解: 2242S SO H SO KOH ::: 100%1 0.108/0.028232.066/2100% 0.47110.3%nM w m mol L L g mol g = ????=?= 8.0.2500g 不纯CaCO 3试样中不含干扰测定的组分。加入25.00mL0.2600mol/LHCl 溶解,煮沸除去CO 2,用0.2450mol/LNaOH 溶液反滴定过量酸,消耗6.50mL ,计算试样中CaCO 3的质量分数。 解: 32CaCO HCl : NaOH HCl : 00 1 ()2100%100%1 (0.2600/0.0250.2450/0.0065)100.09/2100% 0.250098.24%cV cV M nM w m m mol L L mol L L g mol g -=?=??-??=?= 9 今含有 MgSO 4·7H 2O 纯试剂一瓶,设不含其他杂质,但 有部分失水变为MgSO 4·6H 2O ,测定其中Mg 含量后,全部按MgSO 4·7H 2O 计算,得质量分数为100.96%。试计算试剂

(超详)高中化学知识点归纳汇总

高考化学知识归纳总结(打印版) 第一部分化学基本概念和基本理论 一.物质的组成、性质和分类: (一)掌握基本概念 1.分子 分子是能够独立存在并保持物质化学性质的一种微粒。 (1)分子同原子、离子一样是构成物质的基本微粒. (2)按组成分子的原子个数可分为: 单原子分子如:He、Ne、Ar、Kr… 双原子分子如:O2、H2、HCl、NO… 多原子分子如:H2O、P4、C6H12O6… 2.原子 原子是化学变化中的最小微粒。确切地说,在化学反应中原子核不变,只有核外电子发生变化。 (1)原子是组成某些物质(如金刚石、晶体硅、二氧化硅等原子晶体)和分子的基本微粒。 (2)原子是由原子核(中子、质子)和核外电子构成的。 3.离子 离子是指带电荷的原子或原子团。 (1)离子可分为: 阳离子:Li+、Na+、H+、NH4+… 阴离子:Cl–、O2–、OH–、SO42–… (2)存在离子的物质: ①离子化合物中:NaCl、CaCl2、Na2SO4… ②电解质溶液中:盐酸、NaOH溶液… ③金属晶体中:钠、铁、钾、铜… 4.元素 元素是具有相同核电荷数(即质子数)的同—类原子的总称。 (1)元素与物质、分子、原子的区别与联系:物质是由元素组成的(宏观看);物质是由分子、原子或离子构成的(微观看)。 (2)某些元素可以形成不同的单质(性质、结构不同)—同素异形体。 (3)各种元素在地壳中的质量分数各不相同,占前五位的依次是:O、Si、Al、Fe、Ca。 5.同位素 是指同一元素不同核素之间互称同位素,即具有相同质子数,不同中子数的同一类原子互称同位素。如H有三种同位素:11H、21H、31H(氕、氘、氚)。 6.核素 核素是具有特定质量数、原子序数和核能态,而且其寿命足以被观察的一类原子。 (1)同种元素、可以有若干种不同的核素—同位素。 (2)同一种元素的各种核素尽管中子数不同,但它们的质子数和电子数相同。核外电子排布相同,因而它们的化学性质几乎是相同的。 7.原子团 原子团是指多个原子结合成的集体,在许多反应中,原子团作为一个集体参加反应。原子团有几下几种类型:根(如SO42-、OHˉ、CH3COOˉ等)、官能团(有机物分子中能反映物质特殊性质的原子团,如—OH、—NO2、—COOH等)、游离基(又称自由基、具有不成价电子的原子团,如甲基游离基·CH3)。 8.基 化合物中具有特殊性质的一部分原子或原子团,或化合物分子中去掉某些原子或原子团后剩下的原子团。 (1)有机物的官能团是决定物质主要性质的基,如醇的羟基(—OH)和羧酸的羧基(—COOH)。 (2)甲烷(CH4)分子去掉一个氢原子后剩余部分(·CH3)含有未成对的价电子,称甲基或甲基游离基,也包括单原子的游离基(·Cl)。

高中化学知识点总结

由于知识点较细,以下内容若有误。欢迎老师和同学们留言指正。 一、俗名 无机部分: 纯碱、苏打、天然碱、口碱:Na2CO3 小苏打:NaHCO3 大苏打:Na2S2O3 石膏(生石膏):CaSO4.2H2O 熟石膏:2CaSO4·.H2O 莹石:CaF2 重晶石:BaSO4(无毒) 碳铵:NH4HCO3 石灰石、大理石:CaCO3 生石灰:CaO 熟石灰、消石灰:Ca(OH)2 食盐:NaCl 芒硝:Na2SO4·7H2O(缓泻剂)

烧碱、火碱、苛性钠:NaOH 绿矾:FaSO4·7H2O 干冰:CO2 明矾:KAl (SO4)2·12H2O 漂白粉:Ca (ClO)2 、CaCl2(混和物)泻盐:MgSO4·7H2O 胆矾、蓝矾:CuSO4·5H2O 双氧水:H2O2 皓矾:ZnSO4·7H2O 硅石、石英:SiO2 刚玉:Al2O3 水玻璃、泡花碱、矿物胶:Na2SiO3 铁红、铁矿:Fe2O3 磁铁矿:Fe3O4 黄铁矿、硫铁矿:FeS2 铜绿、孔雀石:Cu2(OH)2CO3

菱铁矿:FeCO3 赤铜矿:Cu2O 波尔多液:Ca (OH)2和CuSO4 石硫合剂:Ca (OH)2和S 玻璃的主要成分:Na2SiO3、CaSiO3、SiO2 过磷酸钙(主要成分):Ca (H2PO4)2和CaSO4 重过磷酸钙(主要成分):Ca (H2PO4)2 天然气、沼气、坑气(主要成分):CH4 水煤气:CO和H2 硫酸亚铁铵(淡蓝绿色):Fe (NH4)2(SO4)2 溶于水后呈淡绿色光化学烟雾:NO2在光照下产生的一种有毒气体 王水:浓HNO3与浓HCl按体积比1:3混合而成。 铝热剂:Al + Fe2O3或其它氧化物。 尿素:CO(NH2) 2 有机部分: 氯仿:CHCl3

大学化学学习心得

大学化学学习心得 大学化学学习心得一:化学实验心得体会 化学是一门以实验为基础的学科。实验教学可培养学生观察、思维、独立操作能力,同时也是引起学生学习化学兴趣,最有效的手段之一。为此,我们平时化学实验教学中,要尽量做好以下工作: 一、采用简洁、形象的语言指导实验教学 简洁而又形象化的语言,能引起学生注意并激发兴趣。如药品取用'三不'原则;过滤实验操作要注意'一贴,二低,三靠';在制取氧气时,可用顺口的歌诀:'查-装-定-点-收-离-熄'来谐音记忆制取步骤。以上例可知,在教学中采用简洁而又有形象化的语言,对加强基本操作能力理解和巩固化学概念,有较好的作用。 二、教师认真作好演示实验 教师的演示实验,是学生实验的榜样,一定要起示范作用。九年级学生刚接触化学实验,都有好奇心,对于教师的演示实验会格外注意。我们应该充分利用学生的这种心理,力求使演示实验给学生留下深刻的印象。为了达到此目的,我们把演示实验当作备课的一个重要内容。我们在向学生做演示实验时,力求做到:装置正确,整洁美观。操作规范,速度适中。严格要求,讲解清楚。现象明显。结果准确。 三、认真上好化学实验的基本操作课 加强学生对实验基本操作的训练十分重要,我们要注重: 1、注重培养学生良好的实验习惯

培养学生良好的习惯,必须从起始年纪抓起,首先要从第一堂课抓起。为此,在第一堂实验课中,我们要向学生进行实验室规则的教育,如有违反实验操作,损坏仪器,浪费药品的,要追查责任,并照价赔偿。并要求学生每次实验完毕,要清洗、清点和摆好实验用品。并派专人打扫实验室。由于注意了这方面的教育,学生良好的实验习惯初步形成。 2、严格要求、严格训练 要使学生掌握每一个化学实验的基本操作程序,必须严格要求、严格训练学生。我们在学生进行基本操作训练的过程中,发现有错误,立即纠正。如往试管里装入粉末状药品是否做到'一斜二送三直立',装块状药品是否做到'一横二放三慢竖',以及做实验过程中药品、仪器是否用过之后及时放回等,让学生比比谁的操作更规范。 四、运用多媒体辅助实验教学 运用多媒体辅助实验教学。可以进一步帮助学生装形成化学概念、巩固和理解化学知识。例如:分子这一节,通过多年的教学实践,我们深深认识到,这一节内容抽象,学生难以理解和掌握。后来,我改进了教学方法,用多媒体来突破这一难关。由于采用了多媒体教学,效果鲜明,学生易懂。以上实例充分说明,幻灯、电影等电教形式在实验教学中所起的作用是何等重要 五、注重家庭小实验 为了让学生多动手实验,我还在教学实践中加强了对家庭小实验的要求,如自制酸碱指示剂、制作叶脉书签、试验蛋白质的性质等。同时还要求学生要做好实验报告,并将部分学生的实验作品进行充分的展示。总之,九年级的学生的好奇心与求知欲较强,他们对于变幻莫测的化学实验现象,往往有浓厚的兴趣,因此,在初中化学课堂教学中,教师就就应利用学生这一认知特征。

高中化学复习资料:史上最全高中有机化学基础知识总结概括,不收藏后悔死!

高中化学复习资料:史上最全高中有机化学 基础知识总结概括 高中的有机化学部分,很多小伙伴感到很迷茫,高考中的有机推断题很难推断出来。这里总结了有机化合物的各种性质、制备方法、方程式,只要掌握了这些基本知识,作推断题时就能熟练应用了! 1、常温常压下为气态的有机物:1~4个碳原子的烃,一氯甲烷、新戊烷、甲醛。 2、碳原子较少的醛、醇、羧酸(如甘油、乙醇、乙醛、乙酸)易溶于水;液态烃(如苯、汽油)、卤代烃(溴苯)、硝基化合物(硝基苯)、醚、酯(乙酸乙酯)都难溶于水;苯酚在常温微溶与水,但高于65℃任意比互溶。 3、所有烃、酯、一氯烷烃的密度都小于水;一溴烷烃、多卤代烃、硝基化合物的密度都大于水。 4、能使溴水反应褪色的有机物有:烯烃、炔烃、苯酚、醛、含不饱和碳碳键(碳碳双键、碳碳叁键)的有机物。能使溴水萃取褪色的有:苯、苯的同系物(甲苯)、CCl4、氯仿、液态烷烃等。 5、能使酸性高锰酸钾溶液褪色的有机物:烯烃、炔烃、苯的同系物、醇类、醛类、含不饱和碳碳键的有机物、酚类(苯酚)。

6、碳原子个数相同时互为同分异构体的不同类物质:烯烃和环烷烃、炔烃和二烯烃、饱和一元醇和醚、饱和一元醛和酮、饱和一元羧酸和酯、芳香醇和酚、硝基化合物和氨基酸。 7、无同分异构体的有机物是:烷烃:CH4、C2H6、C3H8;烯烃:C2H4;炔烃:C2H2;氯代烃:CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4、C2H5Cl;醇:CH4O;醛:CH2O、C2H4O;酸:CH2O2。 8、属于取代反应范畴的有:卤代、硝化、磺化、酯化、水解、分子间脱水(如:乙醇分子间脱水)等。 9、能与氢气发生加成反应的物质:烯烃、炔烃、苯及其同系物、醛、酮、不饱和羧酸(CH2=CHCOOH)及其酯(CH3CH=CHCOOCH3)、油酸甘油酯等。 10、能发生水解的物质:金属碳化物(CaC2)、卤代烃(CH3CH2Br)、醇钠(CH3CH2ONa)、酚钠(C6H5ONa)、羧酸盐(CH3COONa)、酯类(CH3COOCH2CH3)、二糖(C12H22O11)(蔗糖、麦芽糖、纤维二糖、乳糖)、多糖(淀粉、纤维素)((C6H10O5)n)、蛋白质(酶)、油脂(硬脂酸甘油酯、油酸甘油酯)等。 11、能与活泼金属反应置换出氢气的物质:醇、酚、羧酸。

分析化学武汉大学第五版思考题与习题答案全解

分析化学武汉大学第五版思考题与习题答案全解

第一章概论 问题解答 1-3 分析全过程: 取样、处理与分解;试样的分离与富集;分析方法的选择;结果的计算与评价。 1-4 标定碱标准溶液时,邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4, M=204.23g.mol-1)和二水合草酸(H2C2O4. 2H2O, M=126.07g.mol-1)都可以作为基准物质,你认为选择哪一种更好?为什么? 答:选择邻苯二甲酸氢钾更好。因为邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量较大,称量误差较小。 1-5.基准物Na2CO3和Na2B4O7·10H2O都可用于标定HCl溶液的浓度.你认为选择哪一种更好为什么 答:选择Na2B4O7·10H2O更好.因为Na2B4O7·10H2O 的摩尔质量较大,称量误差较小 1-6 用基准Na2CO3标定HCl溶液时,下列情况会对HCl 的的浓度产生何种影响(偏高、偏低或没有影响)? a. 滴定时速度太快,附在滴定管壁的HCl来不及流下来就读取滴定体积 b. 称取Na2CO3时,实际质量为0.0834g,记录时

误记为0.1824g c. 在将HCl标准溶液倒入滴定管之前,没有用HCl 溶液荡洗滴定管 d. 锥瓶中的Na2CO3用蒸馏水溶解时,多加了50mL 蒸馏水 e. 滴定开始之前,忘记调节零点,HCl溶液的液面高于零点 f. 滴定管活塞漏出HCl溶液 g. 称取Na2CO3时,撇在天平盘上 h. 配制HCl溶液时没有混匀 答:使用Na2CO3标定HCl的浓度时,HCl的浓度计算公式为:c HCl=2m Na2CO3/(M Na2CO3V HCl)。 a. 由于V HCl偏高,c HCl偏低; b. 由于m Na2CO3偏低,c HCl偏低; c. 由于V HCl偏高,c HCl偏低; d. 无影响; e. 因为V HCl偏低,c HCl偏高; f. 因为V HCl偏高,c HCl偏低; g. 由于Na2CO3易吸湿,应用减量法称量。称取Na2CO3时,在天平盘上,Na2CO3会吸湿,使m Na2CO3偏低,最终导致c HCl偏低; h. 溶液没有混匀时,很可能的情况是上层较稀,因此c HCl偏低的可能性较大。