核舟记

《核舟记》学习指导

许多同学在写作时“只见舆薪,不见毫末”,对于一些细小之处总是认为“没有什么好写的”,其实,就像雕塑、绘画等其它艺术一样,写作也是“细微之处见功夫”。学过本文,相信你一定会认识到这一点。

一、学习目标

1﹒掌握文章字、词、句,把握文章内容。

2﹒了解并学习课文是怎样抓住事物特征进行描写说明的。

3﹒感受我国古代工艺美术的卓越成就和劳动人民的艺术创造力。

二、学习要点

(一)基础知识

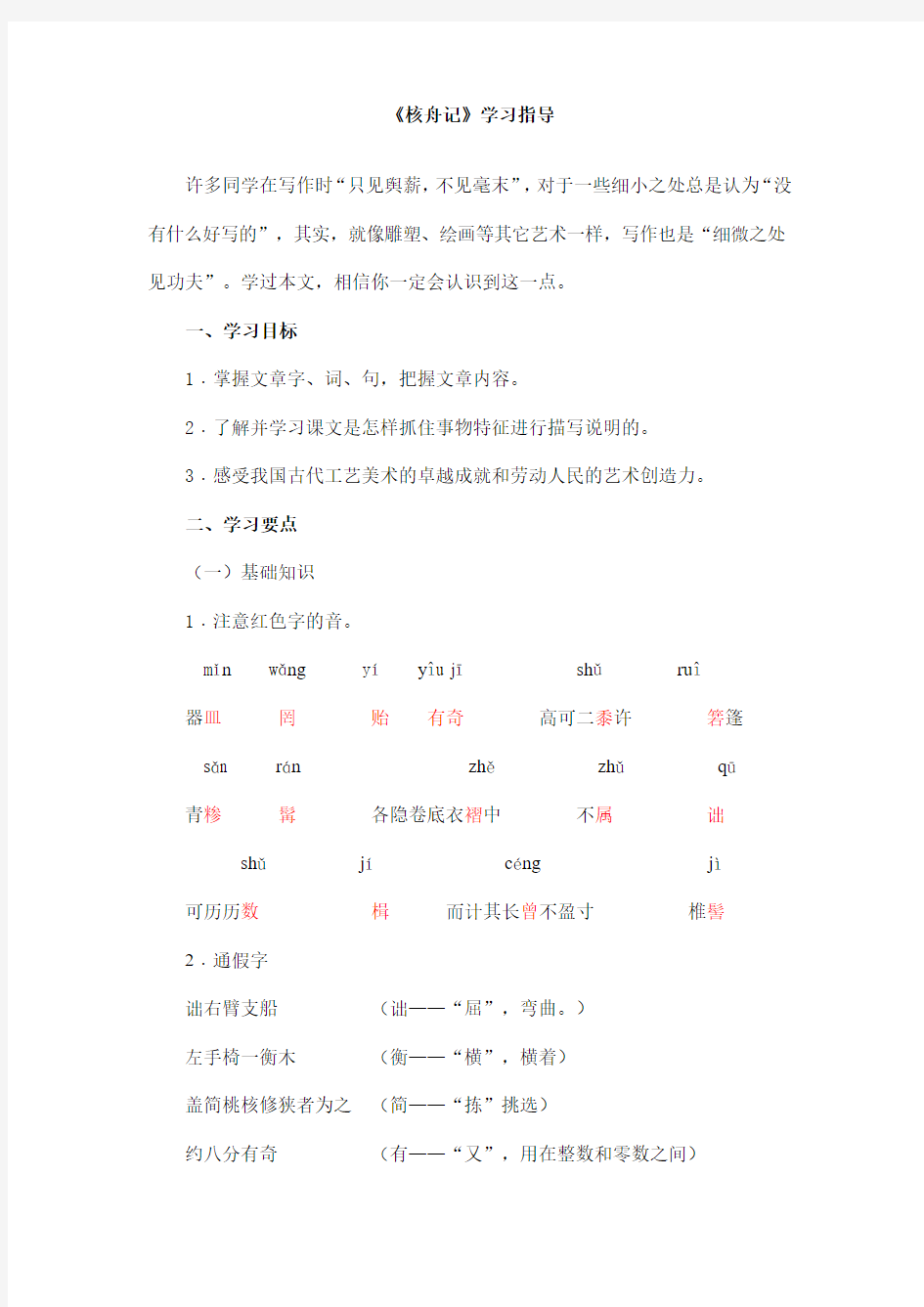

1﹒注意红色字的音。

mǐn wǎng yíy?u jīshǔru?器皿罔贻有奇高可二黍许箬篷sǎn rán zhězhǔqū青糁髯各隐卷底衣褶中不属诎shǔjícéng jì可历历数楫而计其长曾不盈寸椎髻

2﹒通假字

诎右臂支船(诎——“屈”,弯曲。)

左手椅一衡木(衡——“横”,横着)

盖简桃核修狭者为之(简——“拣”挑选)

约八分有奇(有——“又”,用在整数和零数之间)

3﹒古今词义不同

奇今义:奇数,跟偶数相对。古义:零数

比今义:比古义:挨着

4﹒作者简介

魏学洢,明朝末年著名散文作家。他生活在明朝晚期阉党横行的年代,其父魏大中因上疏指责权奸魏忠贤结党朋奸,因此被诬下狱。魏学洢由家乡入京都,想营救他的父亲,可是他的父亲终被暗害于狱中。他扶柩归乡,因父亲冤案,成天号泣,不久也悲愤而死,大约只活了30岁。明崇桢初年曾诏旌他为孝子。他一生未做过官,但极好学而且善文,著有《茅檐集》。

(二)课文评析

这篇文言文介绍的是一件精美的工艺品——“核舟”。文章抓住了“核舟”的特点,细致地描述了它的艺术形象,赞扬了雕刻家的精巧构思和高超技艺,也显示了我国古代工艺美术的卓越成就。

三、深入探究

本文的主要有哪些写作特点?

1﹒思路清晰,结构采用“总——分——总”的形式。开头总领,结尾归结,不仅首尾呼应,而且都夹有评论。

2﹒说明有详有略,重点突出。就“核舟”的整体而言,详写船头、船舱两侧、船尾,略写船背;就正面而言,详写“船头”所坐的三人,略写船舱、船尾。之所以这样安排详略,系由“大苏泛赤壁”这一主旨决定的。

3﹒说明语言简洁、生动。如介绍“核舟”上的五个人,运用的语言不仅简洁,而且生动。介绍“船头”三人是详写,既描述其形貌,如“峨冠”“多髯”“袒胸露乳,矫首昂视”等,又描述其行动,如描述他们的手、足、膝、臂展现其不同的姿态。介绍“舟尾”是略写,文字不多,但很具体、生动,把两个船夫的不同特点鲜明地介绍出来。

四、研究性学习

我们曾学过《口技》一文。《口技》是对“声音”的描述,《核舟记》是对

微雕“核舟”的解说。一述其声,一说其状,二者描摹的同样精彩。比较一下这两篇文章,试鉴赏二者在语言、内容、艺术特色等各方面的异同。

中考解析

1、解释下面画线的文言语句。

①能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石、罔不因势象形,各具情态。

答:_________________________________

②邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。

答:_________________________________

【考点】:重要语句的翻译

【分析】:第①句中的重要的词语有“罔不”、“因”、“象”。“罔不”的意思是“无不、都”,“因”的意思是“根据”或“就着”,“象”的意思是“模拟”。画线句可以译为:都能(无不)就着(根据)木头原来的样子模拟那些东西(雕刻物品)的形状,各有各的情态。

第②句中重要的词语有“奇”、“稍稍”、“宾客”。“奇”和“宾客”都是意动用法,“稍稍”古今词义不同,在句中是“渐渐”的意思。画线句可以译为:同县(乡)的人对他感到惊奇,(于是)渐渐地请他父亲去做客。

2、将下列文言语句翻译成现代汉语。

①其人视端容寂,若听茶声然。

②问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

【考点】:词语的含义

【分析】:这道题旨在直接考查对文言文句意的理解。所谓“关键词语”往往是疏通文言句意的障碍,不排除这些障碍,就无法正确地理解句意。对文言句中的关键词语,要联系上下文认真辨析。疏通了关键词语的含义和作用,就排除了正确理解全句的障碍。

答案为:①那个人,眼睛正注视着茶炉,神色宁静,好像在听茶水烧开没有的样子②问现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋了

3、作品中的人物、出处、作者不相应的一项是()

A.伯乐——《马说》——韩愈

B.韩麦尔——《最后一课》——都德

C.袁伟民——《苦练》——鲁光

D.鲁智深——《三国演义》——罗贯中

【考点】:文学常识

【分析】:鲁智深是《水浒传》中的人物,作者是施耐庵。因此答案是:D

课外拓展

异曲同旨匠心独运

——《核舟记》、《口技》比较赏析

同出自张潮笔记小说《虞初新志》的两则文言文:《核舟记》和《口技》,虽一则是说明文,一则是笔记小说;一则绘形,一则摹声,但二者在结构组织和内容表达的艺术技巧上都有着许多相同之处,无不体现作者独特的匠心和编选者独具的慧眼。通过这两篇课文的教学,受益匪浅。现从三个方面来比较赏析,谈

谈自己教学的感受。

一、一线串珠,前呼后应;脉络清晰,层次井然。《口技》开篇即云:“京中有善口技者”,以“善”字概述口技人技艺非凡。而“善”字又统挈全篇,下面具体描绘三个场景和宾客们的表现无不紧扣“善”字,开头以“一人、一桌……”概述道具之简,显其“善",篇尾又以“一人、一桌……”呼应开头,再次强调仍显其善。《核舟记》“明有奇巧人曰王叔远”之“奇巧”同样总括了雕刻非同寻常的雕刻技艺,而下文对“大苏泛赤壁”这枚核舟具体说明时,无论是核舟的构思还是雕刻技艺都体现出“奇巧”二字,开头的“能以径寸之木……各具情态”既总陈王叔远技艺“奇巧”,又写结尾“而计其长曾不盈寸”“盖简桃核修狭者为之”相呼应,突出材料之狭小,雕刻者技艺之奇巧。这样开篇以一字为线索贯穿全篇,行文主要内容都围绕这一特点而组织结构,一线串珠使文章结构完整谨严,而“总—分—总”的结构方式,前呼后应的照应安排,使文章脉络清晰,层次井然,既概括整体,又突出了局部,既使结构严谨,又重复强调,突出事物的特征。

二、借物显意,侧面烘托;摹声状态,形神兼备。口技表演者的道具有“一桌、一椅、一扇、一抚尺”道具之简,可窥一斑,王叔远雕刻的“大苏泛赤壁”所用的仅是“径寸之核桃”用料体积之小,令人叹为观止。可恰恰是这么简的道具,却表演了出神入化的生活物景,使人身临其境,宾客们各具情态,又正是这么狭小的桃核却雕刻上五人、八扇、篷、楫、炉、壶、34个字这么多内容,艺人技艺之高超已不言自明了。而这都得力于作者巧借物具来侧面烘托,从而表现文章的主旨,使文章富于变化,避免了行文的生硬、呆板。两篇文章的生动形象之处,还得力于作者细腻的描绘,摹神状态,使人物栩栩如生,场景逼真自然。

如《口技》中先创设典型的生活场景,“深巷犬吠—儿啼—夫斥—妇乳—鼠闹”使人似乎来到充满田园气息的乡村,侧耳倾听着这一人家的平凡琐事,而宾客们的“伸颈、侧目、微笑、默叹”又表现出听众的心情详和,既而突出大火场景——“儿大哭、犬狂吠、人狂奔、狂风烈火”场景的陡变,听者心境也就陡变了,因而宾客的奋袖出臂,两股战战,几欲先走的表现也就不足为怪了。人物的动作、心理、形态融为一体。使人物栩栩如生。而《核舟记》中对人物的描绘更是形神俱备。“峨冠而多髯”的苏东坡,“袒胸露乳”的佛印,以貌显人。而苏东坡、黄鲁直的“共阅”“各微侧”“如有所语”的专注和佛印的“卧”“诎”“竖”“倚”的超然,则通过其形体动作而传其神。而船后二舟子,一个以“攀右趾”的动作显其粗犷,“若啸呼”的神态显其闲散,一以“视端容寂”显其神态平静“若听茶声然”的心理显其专心,使人物呼之欲出,增强了文章的生动性。

三、异曲同旨,匠心独运。这两则文言文的作者各借不同的事、物,却表出出同一主旨:赞叹古代艺人精湛的技艺术和古代劳动人民的智慧,可谓异曲同旨。而张潮把这两篇在内容和结构上有着许多相同匠心的文章编入这部集子可谓慧眼独具。