宋辽金元服饰

北宋——辽——金——南宋——元

一、概述:1.服饰趋于拘谨质朴。 2.汉族官服与民服

三、汉族官服与民服:

1.男子服装:襕衫、帽衫、裘衣、幞头、幅巾、朝服

2.女子服装:背子、襦、袄、衫、半臂、背心、抹胸与裹肚、裙、裤、盖头巾、花冠与配饰

3.背子--宋代妇女平常所穿的背子,衣襟部分时常敞开,两边不用纽扣或绳带系连,任其露出内衣。

4.袆衣,是皇后最贵重的服饰,有在受皇帝册封或祭祀典礼时穿着。

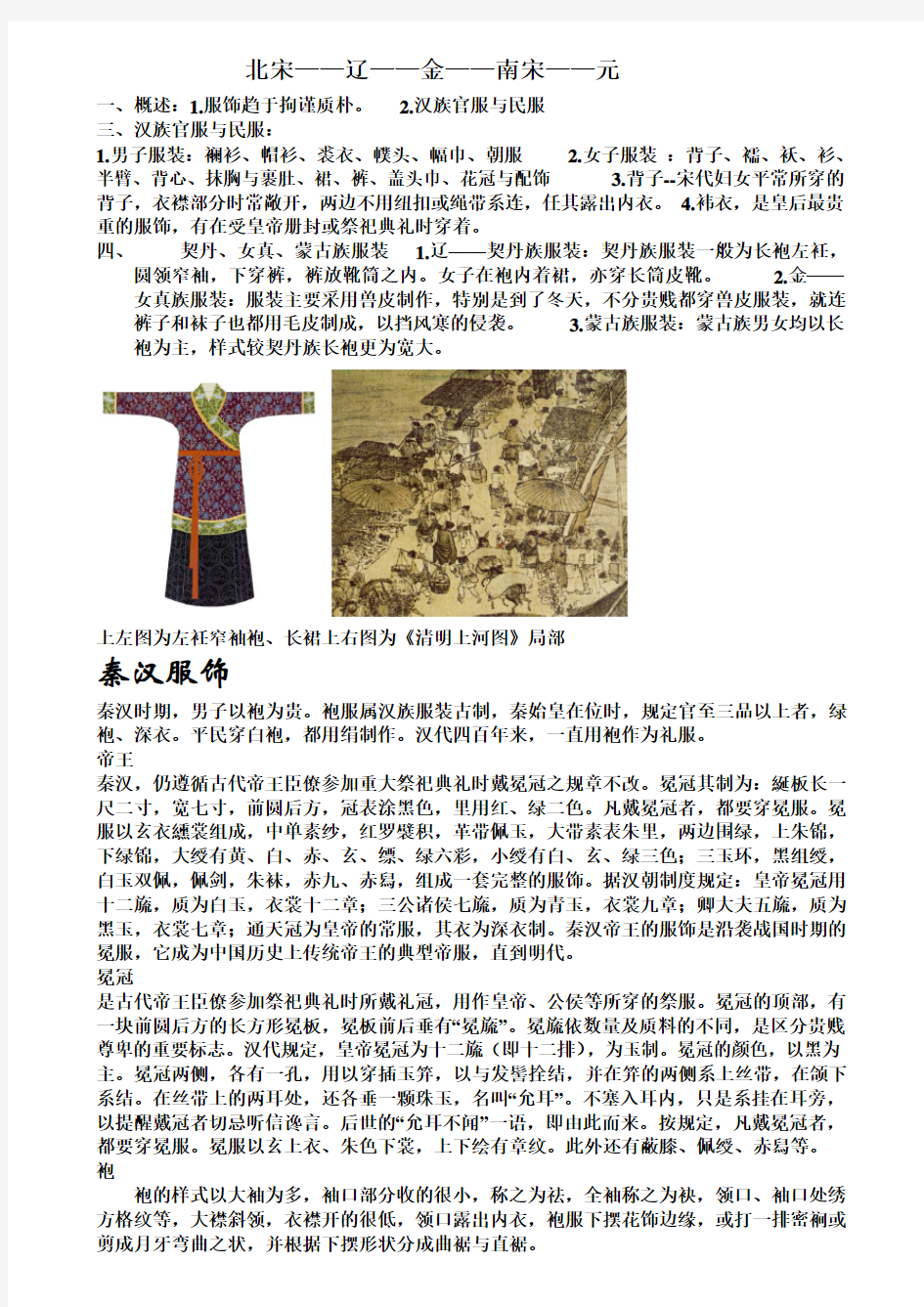

四、契丹、女真、蒙古族服装 1.辽——契丹族服装:契丹族服装一般为长袍左衽,

圆领窄袖,下穿裤,裤放靴筒之内。女子在袍内着裙,亦穿长筒皮靴。 2.金——女真族服装:服装主要采用兽皮制作,特别是到了冬天,不分贵贱都穿兽皮服装,就连裤子和袜子也都用毛皮制成,以挡风寒的侵袭。 3.蒙古族服装:蒙古族男女均以长袍为主,样式较契丹族长袍更为宽大。

上左图为左衽窄袖袍、长裙上右图为《清明上河图》局部

秦汉服饰

秦汉时期,男子以袍为贵。袍服属汉族服装古制,秦始皇在位时,规定官至三品以上者,绿袍、深衣。平民穿白袍,都用绢制作。汉代四百年来,一直用袍作为礼服。

帝王

秦汉,仍遵循古代帝王臣僚参加重大祭祀典礼时戴冕冠之规章不改。冕冠其制为:綖板长一尺二寸,宽七寸,前圆后方,冠表涂黑色,里用红、绿二色。凡戴冕冠者,都要穿冕服。冕服以玄衣纁裳组成,中单素纱,红罗襞积,革带佩玉,大带素表朱里,两边围绿,上朱锦,下绿锦,大绶有黄、白、赤、玄、缥、绿六彩,小绶有白、玄、绿三色;三玉环,黑组绶,白玉双佩,佩剑,朱袜,赤九、赤舄,组成一套完整的服饰。据汉朝制度规定:皇帝冕冠用十二旒,质为白玉,衣裳十二章;三公诸侯七旒,质为青玉,衣裳九章;卿大夫五旒,质为黑玉,衣裳七章;通天冠为皇帝的常服,其衣为深衣制。秦汉帝王的服饰是沿袭战国时期的冕服,它成为中国历史上传统帝王的典型帝服,直到明代。

冕冠

是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠,用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部,有一块前圆后方的长方形冕板,冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依数量及质料的不同,是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定,皇帝冕冠为十二旒(即十二排),为玉制。冕冠的颜色,以黑为主。冕冠两侧,各有一孔,用以穿插玉笄,以与发髻拴结,并在笄的两侧系上丝带,在颌下系结。在丝带上的两耳处,还各垂一颗珠玉,名叫“允耳”。不塞入耳内,只是系挂在耳旁,以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语,即由此而来。按规定,凡戴冕冠者,都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳,上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。

袍

袍的样式以大袖为多,袖口部分收的很小,称之为祛,全袖称之为袂,领口、袖口处绣方格纹等,大襟斜领,衣襟开的很低,领口露出内衣,袍服下摆花饰边缘,或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状,并根据下摆形状分成曲裾与直裾。

直裾袍,西汉时出现,东汉时盛行。但初时不能作为正式礼服,《史记·魏其武安侯列传》有“衣敬”之语,显然与内穿裤子无裆,直襟衣遮蔽不严有关。当时的裤子仅有两只裤管套在膝部,用带系于腰间。后因内衣改进,曲裾绕膝,深衣制已为多余,到东汉,直裾逐渐普及,替代了深衣。

汉代文吏穿曲裾、直裾时,头上必须裹巾帻,再加戴进贤冠。

禅衣

禅衣为仕宦平日燕居之服,禅为上下连属,样式与袍略同,但无衬里,可理解为穿在袍服里面或夏日居家时穿的衬衣,也可以解释为罩在外面的单衣。

裤

古裤有二:一为裤;一为恽(裈)。《说文》无袴而有绔,曰:“绔,胫衣也,从系夸声(苦故切)。”恽,《说文》:“恽,重厚也,从心军声(古浑切)恽或从衣。”音义全异。袴绔音义形皆同。《诗经·秦风·无衣》“与子同泽”之泽,为此襗字。《说文》又曰“褰,绔也,从衣寒省声,《春秋传》曰征褰与襦(去虔切)”,所以袴绔襗褰四字,音形或同或否。但为胫衣则一。袴〔裤〕,《释名》曰:“袴,跨也,两股各跨别也。”《急就篇》颜注曰:“袴,谓胫衣也,大者谓之倒顿,小者谓之校口。”裤之两股曰襱。段玉裁《说文解字注》:袴,谓为“今所谓套袴也”,殊误。按裤为胫衣无档,古服上衣下裳,或衣裳相连,长可及肘,最短如襦亦及膝,皆可蔽下,着胫衣已足,无须着有裆之裤。今之着套裤另有裹裤,古之着裤则无,不能混为一谈。有档之裤,或以为恽,一作裈,亦有问题。裈,《释名》曰:“裈,贯也,贯两脚,上系腰中也。”《急就篇》颜注曰:“合裆谓之裈,最亲身者也。”段注说文,裈字,亦曰:“今之满裆裤,古之裈也,自其浑合近身言,曰恽,自其两襱孔穴言,曰惚,方言,无桐之裤,谓之犊。郭云:即犊鼻裈。”皆以裈为合档,与古裤异,今裤同。其实颜以裈为合档,段且谓裈即犊鼻裈,为合档,皆属臆说,难以遽信。裤为胫衣,袴亦无裆(指今之裆,非穷裤之裆),膝以上皆未露,两股间多无衣,必恃垂衣或裳以为蔽,此古服宽长,或上衣下裳之所由来也。为袍服之内下身所服,早期无裆,后来发展为有裆之裤,称裈。将士骑马打仗穿全裆的长裤,名为大袴。西汉士儒妇女仍穿无裆的袴。汉昭帝时(公元前87年至前75年),大将军霍光专权,上官皇后是霍光的外孙女,为了阻挠其他宫女与皇帝亲近,就买通医官以爱护汉昭帝身体为名,命宫中妇女都穿有裆并在前后用带系住的“穷裤”,穷裤也称“绲裆裤”,以后有裆的裤子就流行开来。汉代男子所穿穷裤,有的裤裆极浅,穿在身上露出脐子,但没有裤腰,裤管很肥大。

平民男子

百姓束发髻或戴小帽、巾子,也有戴斗笠,穿交领,衣长至膝,衣袖窄小,腰间系巾带,脚穿靴鞋或赤足。裤角卷起或扎裹腿,以便劳作,总体仍较宽松,也有外罩短袍者。夏天也可赤裸上身,下身穿犊鼻裈,一般是体力劳动者或乐舞百戏之人。据当时规定:百姓一律不得穿杂彩之衣,只能穿本色麻布,直到西汉末年才允许百姓服青绿之衣。

少数民族

少数民族服饰也是秦汉服饰的有机组成部分。居于东南地区的百越人穿左衽衣服,剪发纹身,以丝绸、麻布、纱衣、织锦为布料,额头臂上刻纹,发式为“被发”、“椎髻”等,主要以玉器为装饰品;岭南一带的越人穿筒裙;匈奴人衣皮革,被毡裘,与林胡、楼烦的服装式样相近,裤腿较瘦,帽子呈尖顶或椭圆形,帽带护耳,以貂皮贴边,以革筒(皮制铠甲)或铁甲为护具,匈奴人爱用金、银、铜、琉璃、玉石做饰品。滇人的男性衣左衽,长至膝部,头裹巾,前额有圆形饰物,女奴耳坠大环,髻后垂作银锭式,对襟袍服,腕间戴有多箍金镯。首服

朝臣职官品第的区别主要在冠式,除旒冕、长冠(即刘氏冠)、委貌冠、皮弁冠为祭服冠外,其余均为常用朝服,惟长冠为诸王国谒者常用的朝服。通天冠原指的是楚庄王通梁祖缨,秦时采楚冠之制,为乘舆所服,汉代百官于月正朝贺时戴,天子也戴此冠,其制:高九寸,正竖顶少邪,直下为铁券,梁前有山,展筒为述。委貌冠与古皮弁制同,长七寸,高四寸,上小下大形如覆杯,用皂色缯绢为之,戴此冠时,则服玄端素裳。行大射礼于辟雍,公卿诸侯、大夫行礼者服之。皮弁与委貌冠制同,以鹿皮为之。戴此弁时,上著缁衣,皂领袖,下著素裳,此为行大射礼于辟雍时,其执事者所服。远游冠制如通天冠,有展筒横之于前,无山述,为亲王日常所戴。进贤冠为儒生文官所戴,其制:前高七寸,后高三寸、长八寸,公侯三梁,中二千石至博士两梁,博士以下的吏员和儒生们皆一梁。高山冠形制如通天冠,但

顶不邪却,高九寸,无山及展筒,原为齐王之冠,秦灭齐,将此冠赐近臣,汉沿袭之,为官吏和近侍所戴。执法者戴法冠。武冠又名赵惠文冠,秦灭赵,即以武冠赐近臣,汉亦用之,曰武弁,一名大冠,诸武官戴之,其制为横向长方形,两端有下垂的护耳,耳下有缨,系于颌下,前额突出,另包巾帻,汉代宫廷侍卫武官还在武冠上加黄金珰、玉蝉等装饰,还戴一条貂尾作装饰品。廷尉、大司马将军戴鶡冠,其制:在武馆左右加插双鶡尾。方山冠,汉制似进贤冠,又如高山冠,用五彩縠为之,不常服,惟郊天时从人及卤簿中用之。宫殿门吏、仆射戴却非冠,其制如长冠。司马殿门卫士戴樊哙冠,其制:广九寸,高七寸,前后各出四寸。术士冠,汉制前圆,吴制,差池四重。卫士戴却敌冠,其制:前高四寸,通长四寸,后高三寸,形制如进贤冠。建华冠、爵弁为祠天地五郊、明堂云翘乐舞人所戴。建华冠以铁为柱券,贯大铜珠九枚,形似缕鹿,下轮大,上轮小。爵弁,形如冕,广八寸,长一尺六寸,前小后大,上用爵头色之缯为之。

据记载,秦汉以前,庶民或卑贱执事者束巾而不戴冠。至汉代,王莽因头凸才裹巾,巾于是被上层士大夫家居所用,后逐渐普遍,汉末文人与武士则以戴巾为雅尚。帻类似于巾,是套在冠下覆髻的巾,起初戴帻皆需覆冠,后才单独戴帻,秦汉武将喜戴红帻,文官穿便服常戴帻,它更为居士老叟所好用。幅巾主要用丝绸或葛布制作,“头戴纶巾,手挥羽扇”是当时文士的普遍装束,上层人士的头巾为黑。汉代,白色头巾为官员免职后或平民的标志,官府中的小吏和仆役们也戴白头巾。帻至汉代被改进成帽子,为头顶上方可盖住发髻的高顶,四周的围沿整齐,颇似近代的无檐帽,有长、短耳之分,帻上加发冠,也有将头巾和帻合戴,因此出现了平巾帻、介帻、平顶帻、冠帻等。

鞋袜

上左图是西汉时期的岐头丝履。长26cm,头宽7cm,后跟深5cm。湖南省博物馆藏,1972年湖南长沙马王堆1号墓出土。

上右图上部分为西汉时期的素绢夹袜。袜筒长22.5cm,底长23.4cm,开口长8.7cm,头宽8cm,口宽12cm。湖南省博物馆藏,1972年湖南长沙马王堆1号墓出土。鞋袜的式样至秦汉已非常丰富,有皮靴、皮鞋、木鞋、草鞋、麻鞋、丝履等多种。北方少数民族穿的高统皮靴,当时叫“络鞮”,除胡人外,汉人士兵及北方人也穿用。

西汉初年提倡节俭的汉文帝穿革履,富人在皮鞋上包绸缎的鞋面,在鞋口沿上丝带,制成极为美观精致的革履。

下部分为东汉时期刺绣袜带。长22.2cm。宽8cm。新疆维吾尔自治区博物馆藏,1959年新疆民丰北大沙漠精绝遗址1号墓出土。

汉代戴帽、穿曲裾的男子(陕西咸阳出彩绘陶俑)。汉代的男子的服装样式,大致分为曲裾、直裾两种。曲裾,即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用,但多见于西汉早期。到东汉,男子穿深衣者已经少见,一般多为直裾之衣,但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰。

女子服装

女子服装主要分为两大类:一是作为礼服的深衣,一是日常只用的襦裙。

深衣。秦汉妇女以深衣为尚,衣襟然转层数比战国时的深衣有所增多,下摆部也有所增大。

襦裙。上襦下裙的女服样式早在战国时代已经出现。到了汉代,由于深衣的流行,穿这种服饰的妇女逐渐减少。这个时期的襦裙样式为尚儒斜领、窄袖,长仅及腰间;裙子是有4副素绢连接拼合而成,下垂至地,上窄下宽,不是边缘,裙腰两端封釉卷条,以便系结。

秦汉时期的服装[1]历史非常深厚,对以后的服装发展有着深厚的影响。

辽金元时期的瓷器设计

16、辽金元时期的瓷器设计 辽、金、元时代的陶瓷器具有鲜明的民族风格与地域特点。 一、辽代陶瓷 陶瓷器类 辽代陶瓷器多为酒具、茶具、盛食具、贮藏器和日用杂器,大都为民窑产品。辽宁、黑龙江、吉林、河北、山西、内蒙古和北京地区的辽契丹贵族墓和汉人墓中均出土有辽窑烧制的白瓷和酱、黄、绿色釉及三彩陶器。传世品中辽陶瓷以黄、绿单色和黄绿白三彩釉陶居多。 辽代瓷器有白釉黑釉白釉黑花瓷。陶器有黄、绿、黑、白单色和黄、绿、白三彩釉陶。民窑制品胎质粗糙,均施化妆土。白瓷釉白微黄,胎色白带红、黑色杂质点;黑釉瓷釉色纯黑;白釉黑花瓷胎色白,黑花呈色黑黄官窑白瓷胎质细白,釉色纯白或白中泛青,釉质莹润,佳者与定窑上品相类,有的于器底刻“官”或“新官”款。黑釉瓷胎质细白,釉色黑中闪绿,积釉处如堆脂,光泽较强;白釉黑花瓷的胎色白中闪黄,有黑色杂质点;单色釉和三彩釉陶器的胎质细软,作淡红色,施化妆土。官窑三彩色釉娇艳光洁,民窑三彩色釉鲜艳不足,釉层易剥落。白釉陶器釉质欠润泽,白釉上点绿彩者颇为美观。 陶瓷器造型 辽代瓷器可分两大类,即中原类和契丹类。中原类型的瓷器有从北方流如契丹的,也有北宋工匠流落到辽地后在当地烧造的。这一类型瓷器的主要器型有注壶、温碗、盖罐、小罐、盏托、长颈壶、花口碗、唾盂、香炉、盘、碟、怀等。精细瓷器胎白、坚致,釉润似玉,颜色白中闪黄,外壁多刻莲瓣纹。有的底足阴刻"官"或"新官"、"尚食局"等款。一般白瓷胎稍厚,釉胳粗,呈牙白色,多光素无纹。契丹类型的瓷器具有本民族的凤格,主要器型有:鸡冠壶、长颈瓶、凤首壶、穿带壶、鸡腿瓶、海棠式盘等。时代越晚,契丹式瓷器越少。鸡冠壶是辽瓷中最有特色的造型,它的原型是契丹族游牧时用以盛水或奶的皮囊壶,最早的鸡冠壶完全模仿皮襄壶,皮革缝制的痕迹郡很逼真,甚至还堆出皮绳、皮扣;时代越晚,皮囊壶的特征就越少,有些仅成为装饰。辽代瓷窑集中在今辽宁和河北、山西的北部,主要有上京窑(今内蒙古巴林左旗东镇)、赤峰缸瓦窑、辽阳江官屯窑、北京门头沟窑等,主要产品是白瓷、黑瓷和三彩陶器 陶瓷装饰技法

第五章 宋辽金元服装

湖南电子科技职业学院教师统一备课用纸 科目中西服装史年级二班级 服装 C20901 G30801 时间 2010年10 月11-12 课题第五章宋辽金元服装第9、10 课 时 教学目标: 通过本章学习,了解宋辽金元的服装产生的时代背景,宋朝朝服中的方心曲领,女装的背子为本朝代的服装特点,自然质朴的服装风格与唐朝明显不同。其中经历了几个少数民族朝代,袍与汉族的袍不同。 重点 1、宋代男子尚澜衫,男女均穿背子。朝服中直脚幞头、方心曲领及佩鱼制度盛行。 2为游牧民族总的服饰特色是左衽、窄袖、开衩,便于乘骑等。 3、宋代的服饰风格特征:在程朱理学的哲学思想影响下,提倡理性之美,在建筑上用白墙黑瓦与本质本色,绘画上多水墨淡彩,陶瓷上突出单色釉,服饰上要简练、质朴、洁净、自然,反对过分豪华,即趋于拘谨、保守,色彩亦一反唐代浓艳鲜丽之色,而形成淡雅恬静之风。 难 点 理学对服饰的影响 教学 用具 多媒体教学方法传授式教学、问题式教学 教学过程: 第五章宋辽金元服装 第一节概述 公元960年,后周禁军赵匡胤发动“陈桥兵变”.夺取后周政权,建立宋王朝,基本上完成了中原和南方的统一,定都汴京(今河南开封),史称北宋。 当时,在我国西北地区尚有契丹族建立的大辽、党项族建立的西夏等几个少数民族政权。公元1127年,东北地区的女真族利用宋王朝内部危机。攻入汴京,掳走北宋徽钦二帝,国号为金。钦宗之弟康王赵构南越长江.在临安(今浙江杭州)登基称帝,史称南宋。自此,我国又形成南北宋金对峙局面。正当中原地区宋金纷争不已之时,北方蒙古族开始崛起于漠北高原,成吉思汗统一蒙古各部,并开始东征和统一全国的活动.成吉思汗及后辈先后灭西辽、高昌,西夏、金、大理、吐蕃等少牧民族政权,进而灭亡南末,统一全国.忽必烈继位。国号为元。自宋起至元末共经历四百余年。 此期间各方面发展极不平衡.北宋工商经济异军突起.农业与手工业发展迅猛,出现汴粱繁华之日.南宋苟廷残喘但占据江南鱼米之乡,亦有偏安王朝的文化与经济盛况。但政治形势远不及唐代巩固、稳定,因而某些歌舞升平是通过屈辱妥协换来。元代大一统局面之中,也饱含着民族压迫的成分。诗人陈高作诗曰:“豪家列华第,被金饭珠玉。茅屋耕田夫’,衣食常不足,均为羲皇民,胡焉异荣辱?”真实

《国史通鉴》宋辽金元篇1——黄袍加身,杯酒释兵权

后周第二任皇帝世宗柴荣在商量攻打幽州时突发疾病,后不久便病逝,其儿子接任帝位,此时他的儿子年仅七岁。 赵匡胤时为殿前都点检一职,是禁军的统帅。在柴荣去世后的第二年的新年这一天,赵匡胤等人假奏敌情,说:北汉联合契丹出兵大举南下,已经快到黄河了。朝廷便命赵匡胤帅大军北上抵抗,在行至陈桥驿这个地方,赵匡胤的弟弟赵匡义以及谋士赵普便在三军中散步柴荣还在世的传言“点检为天子”,并且说天上出现了两个太阳,暗示着要改朝换代了,而此时的赵匡胤以喝醉为名还在自己房间里装睡,后来,他在听到外面三军出现骚乱声后便出门,此时早已准备好的黄袍便被赵普等人披到了赵匡胤的身上,于是在陈桥驿这个地方的兵变,促成了赵匡胤的黄袍加身。 赵匡胤带着三军进入汴京(今开封),此时城内里应的人也早已得到了消息,大开城门迎赵匡胤,城内的官员见大势已去,便纷纷跪拜在地,高呼万岁,赵匡胤成功称帝,由于赵匡胤担任节度使的封地为宋州,于是国号便为“宋”,宋朝自此成立。 赵匡胤当上皇帝以后,常常晚上睡不着觉,因为他知道自己的皇帝位置是怎么得来的,如果那天下面的将领也带着大军叛乱,他就危险了,于是便邀请将当时掌握着兵权的将领们喝酒,这些将领大多都是陈桥兵变的将领。酒喝到酣处,赵匡胤突然放下酒杯说:我这个皇帝也不好当呀,试问谁不想当呀。众将一听皇帝说这句话,酒已经被吓醒了一半了,纷纷放下手中的酒杯。于是赵匡胤又说到:如果哪天你们手下的将士拿刀架在你的脖子上让你谋反当皇帝,你说从也不从?众将士听到这句话,酒完全被吓醒了,他们明白皇帝的意思,便纷纷跪倒在地。赵匡胤继续说:何不舍弃手中的兵权,到藩镇去购买良田房屋,歌儿美女,整日喝酒观舞来颐养天年呢。并且皇室也将与你们联姻,这样一来也是亲家了。众将士纷纷磕头谢恩,这便是赵匡胤杯酒释兵权。

第八章 宋辽金元时期的法律制度

第八章宋辽金元时期的法律制度 第一节宋朝法律制度 学习重点: 1、两宋的法律思想; 2、宋代主要立法和法律形式; 3、宋代法律内容的发展变化; 4、宋代的司法制度。 一、两宋的法律思想 (一)第一个时期,立法基本指导思想在于强化中央集权; (二)第二个时期,以法律来适应封建商品经济的畸形发展; (三)第三个时期,立法思想主要受程朱理学和“永嘉”功利学派的影响。 二、宋代主要立法和法律形式 (一)《宋刑统》的编撰及其特点 《宋刑统》(《宋建隆重详定刑统》) ——宋朝初年制定,是我国历史上第一部刊版印行的封建法典。 .《宋刑统》在体例上对唐律的变化之处有三: 1、以刑律为主,律敕合编 2、篇下设门 《宋刑统》12篇的每篇中,将调整同类社会关系的条文汇编为一门,分为213门。其中“一部律内余条准此条”门是较特殊的一个门,它就某些概念进行界定,适用于其他律条中出现在的同一概念,此即“余条准此”。共有44条,如“‘亲属’,谓丝麻以上及大功以上婚姻之家”,并注明“余条亲属,准此。”即整部律典其余条中所出现的“亲属”都适用这个定义。 3、立“起请”条 《宋刑统》中还有一些条文之后附有以“臣等参详”或“臣等议曰”开头的文字,称为“起请”条。它们是窦仪等《宋刑统》的编修者对某些律、律疏或“准”条的补充,作为参照,也具有法律效力。 《宋刑统》在内容上对唐律的变化之处 1、删除《唐律疏议》每篇篇首的篇名沿革史。 2、增设“折杖法”的规定,即以杖刑代替流、徒、杖、笞之刑,以体现恤刑原则。 3、对官吏犯赃罪的处罚比《唐律疏议》明显减轻,对盗罪的处罚加重。 4、增加民事、商事方面的立法。 (二)编敕 敕是皇帝在特定时间针对特定的人或事临时发布的诏旨,称为“散敕”,在宋代又称为“宣敕”。它不具有普遍性,要上升为一般的法律形式,还须经过特定的编修程序,即“编敕”。 编敕是宋朝最重要、最经常的立法活动 编敕的地位高于《宋刑统》,但《宋刑统》并未被完全废弃,“诸敕令无例者从律,律无例

北京出土的辽金元时期的陶瓷佛像

北京出土的辽金元时期的陶瓷佛像 辽、金、元三朝是北京发展史上的重要转承期,其政治地位由隋唐时期统一政权下的一级地方行政区划依次上升 为封建割据政权下的陪都——辽南京、独立政权中的正式都城——金中都,最终成为整个封建帝国的中心——元大都。这种政治形势的转变同时也推动、促进了北京地区社会文化的大发展,开始逐步上升为全国性的文化中心。辽、金、元三朝,均为我国北方少数民族统治者建立的封建政权,出于统治需要和宗教需求,他们对佛教采取了积极扶植的政策,从而使佛教信仰广泛地深入到社会各个阶层之中,可以说上到皇室贵戚,下至士庶百姓,信徒遍布,奠定了深厚的社会基础。佛教信仰的深入和势力的壮大,伴随而来的是佛教文化的全面兴盛。“城邑繁富之地,山林爽垲之所,鲜不建于塔庙,兴于佛像”,可见,兴造佛像是当时颇为重要的一项佛教事业,在社会中具有相当的普遍意义,并呈现出一派繁荣的景象。陶瓷类佛像最早可以追溯到东汉、吴晋时期墓葬中出土的钱树底座和魂瓶(谷仓罐)上的贴塑,而这种佛像尚未独立发展,严格地讲只能算作明器上的附属装饰品,在很大程度上还只是局限于丧葬习俗的范畴之中。宋、辽时期,铜资源严重匮乏,随着与官方统治者和僧侣集团主导的各类大型佛教造像渐趋衰落,陶瓷类佛像凭借着体积小型化、材料适

宜于制作各种形态、成品所特有的质地、色泽等方面的艺术美感以及便于大量生产等优势,开始作为单独的佛教造像艺术门类,开辟出一个自身独立发展的空间。全国各地的很多窑场都可以烧造出类型丰富、釉色各异的陶瓷类佛像,并流通南北。这一时期陶瓷类佛像的兴起,已超出了单纯的宗教领域,而是更多地与民间的信仰、艺术、商品流通等联系在一起。它可以根据人们的不同要求,及时、便捷地进入到家庭、寺庙、墓葬等不同的空间之中,从而产生了更为充分地精神慰籍和愉悦,进而增强对佛教的神圣感和神秘感。一.辽代陶瓷佛像位于门头沟区的龙泉务窑是辽境内仅次于缸 瓦窑的第二大窑场,也是目前北京地区考古发掘最为充分、文化面貌最为清楚的窑址。龙泉务窑以烧制辽代白瓷、三彩器为主,其产品至少在辽南京范围内广泛流通。在遗址中发现了几尊陶瓷造像。琉璃釉三彩菩萨像(图1)一尊,通高32厘米,菩萨头戴花蔓冠,大耳下垂,面容慈祥,双目微张平视前方,眉间有毫,隆鼻,宝缯飘曳,颈饰璎珞,袒露胸腹,下身着大裙,结跏趺坐,左小臂侧前平伸,右小臂上举,两手均从腕部残断。该菩萨像以施绿釉、黄釉为主。另一尊也为三彩菩萨像,通高51厘米,菩萨头梳发髻,面部残缺,外穿双肩式袈裟,内着僧支,胸前佩戴璎珞,下着大裙,结跏趺坐,右小臂上举,手微握,左小臂侧平伸,手微曲。这两尊菩萨像胎质白细而坚实,釉色明亮光润,造型生动,是

辽金元服饰

中国服装史——袁仄主编 第八章辽金元服饰 一、元朝的中西交流与文化 (1)元朝统治期间,加强了欧亚大陆之间的贸易合文化交流活动。元初的佛道之辩佛胜道败的结果再次确定了佛教的优势地位,但仍允许天主教、伊斯兰教等宗教在中国传播。 (2)元朝推行等级制度,但并未强迫汉人接受蒙古人的习俗,士大夫阶层虽无法把持经济生活上的统治权,但仍占领着文化生活的制高点。元曲、山水画都达到了顶峰;汉族文人兴建了书院,对汉族传统文化起到了传承作用。汉族仍沿袭以往的宗族制度。 (3)从1240年到1340年的这100年间,是中国人和欧洲人直接接触的唯一机会。 二、辽、契丹族服装 (1)宋时,契丹、女真装束在社会上相当流行,主要影响最多的是左衽。契丹人以左衽、长袍、圆领、窄袖为主。 (2)男子服饰 1.圆领长袍,男子的本族装束为左衽圆领长袍,袍长至膝下,袍外有围“捍腰”者,就是在腰间系一皮围,袍外还要束带,下裳为裤,穿靴。 2.髡发,契丹习俗男子发式多作髡(将头顶处头发剃去)发。 (3)女子服饰 1.衫子,女子穿黑、紫、绀等色的直领对襟衫子,也有左衽的式样,皆称为团衫,非常宽大,前长佛地,后长曳地尺余,双垂红黄带。裙摆宽大,绣全枝花,下不裹足而穿靴。钓墩也是契丹女子服饰之一。 三、金、女真族服装 (1)女真入燕地后,吸收了宋代官服制度,用冕服官服。 (2)男子服饰(金与辽服饰颇有相似之处) 1.男子服装窄小,左衽,着尖头靴,男子发式却完全不同。 (3)女子服饰 1.金女子着团衫,下穿襜裙,腰系红黄巾带,花式颜色都承辽制,特别之初是襜裙中以铁丝圈为衬,使裙摆丰满蓬起来。虽然和汉族装束有一定差异,但从式样宽大的女服可看出女真族已逐渐失去其游牧民族的特性。 2.金建国初期,衫袍、连裤、袜都用皮制作,并通过布料的粗精、皮质的优劣来区分贵贱。 四、元蒙古族服饰 (1)蒙古族入关后,除保留其固有衣冠外,也采用汉族的朝祭服饰,即冕服、朝服、公服。戴幞头、穿圆领袍衫是汉男子主要服饰。 (2)男子服饰 1.元以长袍为主,男子公服多从汉俗,近乎宋式,盘领、右衽,大袖,戴舒角幞头,名唐巾。冬帽夏笠是蒙古的传统。 2.质孙服,形制为上衣下裳相连,衣式紧窄,下裳较短,腰间打许多褶裥,肩背间贯以大珠为饰,有圆领、方领。 3.辫线袄,一种圆领、紧袖、下长过膝、下摆宽大、腰上部分打上细密横褶后缝以辫线的“腰线袄子”。 4.比肩,穿在袍外的半袖裘皮服装,类似半袖衫,男女皆服,俗称“襻子答忽”。与宋“貉袖”或“旋袄”形制近似。 5.比甲,无袖、无领、前短后长,前后两片用襻系结。

宋元时期服装

宋元服饰 宋代服饰: 简史:宋代的服装,其服色、 服式多承袭唐代。只是与传统的溶合做 得更好、更自然,给人的感觉是恢复中 国的风格。 宋朝时候的服饰宋朝的男装大体上 沿袭唐代样式,一般百姓多穿交领或圆 领的长袍,做事的时候就把衣服往上塞在腰带上,衣服是黑白两种颜色。 当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直裰」的对襟长衫,袖子大大的,袖口、领口、衫角都镶有黑边,头上再戴一顶方桶形的帽子,叫做「东坡巾」。 袖小褙子,很像背心,褙子的领口和前襟,都绣上漂亮的花边。 宋代女装,除传统的襦裙之外,还加有对襟外衣,称为褙子。褙子长可至膝,短可过臀,袖子有 宽有窄,领袖有边饰,两侧开衩至腰上或至腋下 ,活动方便,行动时增添飘逸动感。 宋代服装分三种:一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服",一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服";一为日常所用的“常服”。

宋代女服 宋装继承唐装遗制,女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主,都是命妇之服。绝大部分是直领对襟式,无带无扣,颈部外缘重叠缝制着护领。所有服式均采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅度,因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。 女服服饰 礼服:其服色大致与唐代相同。 常服:均以大袖上衣,长裙、霞帔为常 服。 宋代妇女襦裙 宋代妇女襦裙——宋代襦裙的样式和唐代的襦裙大体相同。唯衣襟有所不同,可用右衽,也可用左衽,可能是受契丹族、女真族等少数民族的影响。身上的装饰并不复杂,除披帛以外,只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物,它的作用,主要是为了压住裙幅,使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观,史书所称的“玉环绶”,就是这种装饰。本图为窄袖短襦、长裙、披帛穿戴展示图。 宋代褙子 宋代褙子——宋代妇女通常的服饰,包括

宋辽金元时期的教育

第7章宋辽金元时期的教育 一、宋朝的文教政策和教育制度 1.文教政策 宋初的统治者在统一国家之后,对统治策略做了重大改变,由原来的重视“武功”,改为强调“文治”。与统治策略的这一转变相适应,确立了“兴文教,抑武事”的国策。概括地说,它主要表现为以下三方面: (1)重视科举,重用士人 北宋统治者为了巩固政权,开始重用文人,充任全国各级政权的官吏,军队也受文官节制。正因为政治上迫切需要文人,于是便利用传统的科举考试,大量取士。 (2)“三次兴学”,广设学校 宋初重视科举考试,却忽视了兴建学校培育人才,因此开始广设学校培育人才。“兴文教”的政策在宋初主要表现为重视科举选拔人才,在此之后,将侧重点放在兴学育才。自庆历四年(1044年)后,宋朝历史上先后出现了三次著名的兴学运动。 ①庆历兴学是由范仲淹在宋仁宗庆历四年主持的,兴学的主要措施有以下几点: 第一,普遍设立地方学校,诏州县立学; 第二,改革科举考试,规定科举考试先策,次论,次诗赋,罢贴经、墨义; 第三,创建太学,并在太学中推行胡瑗的“苏湖教法”。 ②熙宁兴学是由王安石在宋神宗熙宁年间主持和推进的,教育的改革主要有以下几点: 第一,改革太学,创立“三舍法”; 第二,恢复和发展州县地方学校; 第三,恢复与创立武学、律学、医学等专科学校; 第四,编撰《三经新义》,作为统一教材; 第五,改革科举制度。 ③崇宁兴学是蔡京在宋徽宗崇宁年间主持的,内容主要包括以下几个方面: 第一,全国普遍设立地方学校; 第二,建立县学、州学、太学三级相联系的学制系统; 第三,新建辟雍,发展太学; 第四,恢复设立医学,创立算学、书学、画学等专科学校; 第五,罢科举,改由学校取士。 上述三次兴学运动,虽然前两次均未能取得预期的效果,但都不同程度地将宋朝教育事业向前推进了一大步。第三次兴学,对宋朝教育事业发展所起的促进作用,更是超过了前两次。因此,这三次兴学运动是宋朝“兴文教”政策最直接,也是最重要的体现。 (3)尊孔崇儒,提倡佛道 宋朝统治者尊孔崇儒,大力提倡佛、道,其主观目的是为了维护统治,但积极提倡的结果,使儒、佛、道三家在长期而激烈的斗争中,逐渐走上了融合的道路。最后终于孕育出以儒家思想为主体,糅合佛、道思想而成的新的思想体系——理学思想,后经元、明、清统治者的不断提倡,成为中国封建社会后期的统治思想。 2.教育制度 宋朝的教育制度基本上沿袭唐制。宋初由于重视科举取士,虽设官学,而未被重视,自三次兴学运动后,才在中央和地方陆续建立起了完备的官学教育体系。南宋虽偏安江南,但在绍兴、乾道、淳熙年间,官学亦有一定程度的发展。 官学教育制度分为中央官学和地方官学。中央官学属于国子监管辖的有国子学、太学、辟雍、四门学、广文馆、武学、律学、小学等;属于中央各局管辖的有医学、算学、书学、画学等;直属于中央政府的有资善堂、宗学、诸王宫学、内小学等。地方官学有州学、府学、

4、宋元辽金时期的主要考点80个

1.陈桥兵变:960年后周大将赵匡胤在陈桥驿发动的兵变。后周显德七年(960年),赵匡胤以契丹联合北汉大举南侵为名,领兵出征。大军刚出开封,军队在陈桥驿发生哗变,赵匡胤在被黄袍加身后,回师开封,周恭帝被迫禅位,赵匡胤称帝。陈桥兵变为宋朝的建立奠定了墓础。 2.州府军监:宋代地方政区。北宋的地方行政是州、县两级。与州平行的还有府、军、监。府一般设于要地,如东京开封府、西京河南府等;军设于军事要冲;监设于坑冶、铸钱、牧马、产盐地区。州、府、军、监的长官分别称知州、知府、知军、知监。又规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设通判,使其互相牵制。 3.监司:宋代设立的监察州县的地方长官的简称。宋初将全国州郡划分为十五路(以后路的数日有所增加),并陆续在各路设转运司(简称“漕臣”)提点刑狱司(简称“宪臣”)、安抚司〔简称“帅臣”)、提举常平司〔简称“仓臣”)四司。因其长官安抚使、转运使、提点刑狱、提举常平兼有监督地方官吏之责,所以此四司亦合称“监司”。北宋通过监司控制地方上的行政、军政、财政、司法,督责地方官吏,以加强对地方上的控制。 4.官职差遣:北宋官称和实际职务分离的制度。宋初委派朝官担任地方长官职务,称为“差遣”。一般官员都有“官”和“差遣”两个头衔,“官”指寄禄官,“差遣”则指官员担任的实际职务。差遣名称中常带有判、知、提举、提点、监等字,如知县、参知政事、提点刑狱公事等,官阶按年资升迁,即使不担任差遣,也可依阶领取俸禄。而差遣则根据朝廷的需要和官员的才能,进行调动和升降。 5.杯酒释兵权:宋太祖解除武将兵权的事件。建隆二年(961年)三月,宋太祖取消殿前都点检这个重要的统率禁军职位。同一年,在一次酒宴中,赵匡胤“劝”大将石守信等人交出兵权,大将们在利诱胁迫之下,交出了兵权,史称“杯酒释兵权”。 6.更戍法:北宋实行的一项军事政策。北宋为了防止军队为将领所独有,以禁军分驻京师与外郡,内外轮换。定期回驻京师,故称更戍法。但将领不随之调动。出现了“兵无常帅,帅无常师”的局面。此法虽对防止将领专权有利,却削弱了军队战斗力。宋神宗时,罢废更戍法。 7.《宋刑统》:宋代的主要法典。全称《宋建隆重详定刑统》。太祖建隆四年(963年),由窦仪、苏晓等人编定。《宋刑统》以唐律为准,分名例、卫禁、职制、户婚、厩库、擅兴、贼盗、斗讼、诈伪、杂律、捕亡、断狱12篇,每篇之下又分若干门,共213门,502条,30卷。它收集了自唐开元初年至宋建隆初年近150年间的敕、令、格、式中的刑事规范,它是我国历史上第一部刊版印行的封建法典,是研究宋代政治、经济、文化及法律制度的重要文献之一。 8.三冗:北宋时冗官、冗兵和冗费的简称。北宋时通过科举制度、恩荫制度和其他途径,入仕为官者不断增加,出现冗官现象。为了应付辽、夏侵扰,缓和与镇压农民反抗斗争,每逢荒年,政府即招大量的流人饥民为禁军或厢军,出现冗兵现象。官员、军队的激增导致财政开支浩大,同时每年还要物送辽、夏大量岁币,出现冗费现象。由于冗官、冗兵和冗费,宋朝在仁宗时,形成了积贫积弱的形势。 9.主户与客户:宋代划分的两种户籍类型。划分的根据是土地占有和赋税承担情况。主户指占有土地并交纳赋税的人,客户则指无地而耕种地主土地的佃户。主户按照土地的多少,分成五等;一二等户土地田亩多,又称上户;三等户称中户;四五等户田地产业少,称下户。徭役不分主、客户,一律承担。 10.丁口之赋、杂变之赋:宋代正税之外的人头税与杂税。宋初把唐末五代的杂税大部分继承下来,凡是以身丁为对象而征收的,则总名之为“丁口之赋”;凡是以牛皮、盐、曲之类为讨象而征收的,则总名之为“杂变之赋”。这两种都必须随同两税输纳。丁口之赋,不管有无土地,全须交纳。 11.庆历新政:宋仁宗庆历年间由范仲淹主持的政治改革。宋仁宗时,政治和社会危机日益严重。庆历三年(1043年),范仲淹被任命为参知政事,向仁宗上《答手诏条陈十事疏》,提出以整顿吏治为主的十项改革方案。仁宗采纳了这一方案,并诏行全国。改革仅一年,范仲淹被贬,改革失败。这次改革虽然失败了,但却为后来的王安石变法揭开了序幕。 12.青苗法:王安石新法之一。又称“常平法”或“常平新法”。各地方政府于每年正月和五月两次贷钱谷给农村主户,按户等高低规定借贷数目。借贷期限为半年,出息二分。当时民间的利息很高,一年以五分为常,甚至有超过二倍到三倍的。此法旨在抑制兼并之家的高利贷盘剥,维持农民正常的生产、生活秩

元代服饰特色

元代服饰特色 元代官服蒙古族入关之前,披发椎髻,冬戴帽,夏戴笠。他们的皮帽、皮袄、皮靴,多用貂鼠、羊皮制成。皮袄通常是右衽、方领。灭南宋之后,种族等级森严,全国分为四等:蒙古人、色目人、汉人、南人。许多部门及地方官,大多由蒙古贵族充任,各种副职由色目人担当。由于种族有高低、贵贱之分,自然会在服饰上有所反映,蒙古贵族衣着华丽,色目人次之,汉人、南人大多衣着襕褛。蒙古族入关以后,除保持固有的衣冠之外,还引进了汉族朝祭服饰,如冕服、朝服、公服等。男子公服以长袍为主,以罗制成,大袖盘领,右衽。元代官吏实行佩牌制度,第一等贵臣佩虎斗金牌,次为素金牌,再次为银牌。元统一中国后地域空前辽阔,在交际过程中,服饰技术进一步交流。元代丝绸特点是缕金织物大量应用。纱、罗、绞、縠,无不加金。元人把这种金光闪闪的织金锦叫「纳石失」,意即波斯金锦,它是最华贵的衣料。质孙衣,又叫一色衣,上衣连下裳,衣式紧窄,下裳较短,有精粗之分。据说,元代统治者每年举行十三次大朝会,帝王、大臣、亲信穿同一色质孙衣,在大殿前用金杯按爵位、亲疏、辈分祝酒。元代衣着的用料,精粗相差悬殊。高官服装多用色彩鲜明的织金锦,以花朵大小表示品级高低。贵族男子夏季礼服,不可缺笠,其质地、造型、装饰都追求华美。元代北方人穿皮靴、毡靴的相当普遍。游牧民族契丹、女真、蒙古人都穿靴,它可以抗寒,又经久耐用。元人靴子种类繁多,质量比以往也有提高。有鹅顶靴、鹄嘴靴、云头靴、毡靴、皮靴、高丽氏靴、金刺花靴等……元代男子发式蒙古族的发式,上自皇帝下至百姓都「婆焦」,它像汉族儿童留的三搭头,即在头顶正中交叉剃出两条直线,然后把脑后四分之一头发剃去,正面四分之一剃去或剪成不同的样式,有尖角形、寿桃形,覆盖在前额,把左右两侧的头发编成辫子,披在肩上。元代妇女衣冠元代贵族妇女一般戴皮帽,穿貂皮袍。这种袍比较宽大上,多左衽,袖口较窄,袍长曳地。有的女袍,用大红织金、吉贝锦、蒙茸加工品成。元代最有特色的女帽是姑姑冠,也叫做故故、固罟,顾姑、固姑等,外形上宽下窄,像一个倒过来的瓷花瓶。它通常用铁丝和桦木制成骨架,外用皮、纸、绒、绢等裱糊,再加上金箔珠花各种饰物。这是皇后、妃子、大臣妻子戴的贵冠。 饰品纹样 织品纹样这一时期的织绣技术有很大的发展,辽、金、元三朝接受了汉族的传统吉祥图案,一方面是基于本身的吉祥意涵,另一方面则有政治上的考量。在政府的重视下,纺织工业日趋专业,规模也越来越大,奠定了明清两朝织绣工业的基础。 辽代刺绣西夏穿枝莲纹缂丝 辽金元饰品和织绣技术一样,此一时期的饰品工艺也有很大的发展,从事工艺制作的匠人社会地位提高,专业化的制作也使饰品更加精美。这一时期的饰品风格相当细致,在造型上也更趋写 明朝服饰特点 明朝服饰属于汉服体系,在推翻元代蒙古人统治之后,明朝恢复汉族的传统,明太祖朱元璋根据汉族的传统,”上承周汉,下取唐宋“,重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如“网巾”,有象征国家法令齐全的意思,“四平方巾”象征国家太平,还有”六合一统帽“即“瓜皮帽”,(入清剃发后,为适应新发型,”瓜皮帽变矮,清式"瓜皮帽"后来几乎被西方人当作中国典型的帽子)。服饰发展到明代,最突出的特点是以前襟的纽扣(多为金属质或玉质子母扣)作为主要系结物之一,但仍以系带隐扣为主,但是纽扣并非始于明代,从宋朝的褙子胸前部分曾经见到过一颗纽扣的形式。

袁仄《中国服装史》教材配套练习题库

袁仄《中国服装史》教材配套练习题库 袁仄《中国服装史》配套题库【考研真题精选+章节题库】目录 第一部分考研真题精选 一、名词解释 二、简答题 三、论述题 第二部分章节题库 第一章绪论 第二章原始社会服饰 第三章先秦服饰 第四章秦汉服饰 第五章魏晋南北朝服饰 第六章隋唐服饰 第七章宋代服饰 第八章辽金元服饰 第九章明代服饰 第十章清代服饰 第十一章民国服饰

第十二章中华人民共和国服饰 ? 试看部分内容 考研真题精选 一、名词解释 1蔽膝[武汉纺织大学2016、2015年研] 答:蔽膝是古代中原地区一种男女皆用的服饰,属于古代下体之衣,是遮盖大腿至膝部的服饰。蔽膝是古代遮羞物的遗制,其与佩玉在先秦时都是别尊卑等级的标志。江淮之间谓之棉,自关东西谓之蔽膝。蔽膝,又称绂、祎、韨,是遮盖大腿至膝盖的服饰,形似围裙而狭长,下成斧形,象征着权威,用不同质料、色泽花纹分别等级。 2襦裙[武汉纺织大学2017、2015年研] 答:襦裙是汉服的一种,上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙,是典型的“上衣下裳”衣制。上衣为襦,一种短衣,长至腰间,有里,除交领外也有直领出现;下裙上窄下宽,下垂至地,不施边缘,裙腰用绢条,两端缝有系带。襦裙出现在战国时期,兴起于魏晋南北朝。 3胡服[沈阳航空航天大学2011年研]

答:胡服是古代诸夏汉人对西方和北方各族胡人所穿的服装的总称,与当时中原地区宽大博带式的汉族服饰,有较大差异。后亦泛称汉人服饰以外的外族服装。胡服一般多穿贴身短衣,长裤和革靴。衣身紧窄。古代常见胡服有圆领袍、曳撒等服饰。胡服,流行于唐朝开元、天宝年间,装扮的特点是着翻领、窄袖长袍,戴浑脱帽,穿长裤,足踏高皮靴。 4直掇[武汉纺织大学2014年研] 答:直掇是古家居常服、僧袍,起源于唐朝,是宋朝开始就有的一种汉服服饰。直掇是男子的常用服饰,对襟大袖,后背中缝直通到底。长衣而无襕者称直掇,亦称直身,宋代僧寺行者也穿这种式样的衣服。而到了明朝时期,直掇的款式发生变化,在文人、士大夫中流行。 5缂丝[武汉纺织大学2016年研] 答:“缂丝”又称“刻丝”,是宋代盛行起来的极为精美的一种织物,有文人赞誉其为“雕刻了的丝绸”,是中国纺织品中的瑰宝。缂丝是一种以生蚕丝为经线,彩色熟丝为纬线,采用通经回纬的方法织成的平纹织物。纬丝按照预先描绘的图案,不贯通全幅,用多把小梭子按图案色彩分别挖织,变一色,换一梭,织造出花草、禽兽、楼阁等图案。织物上花纹与素地、色与色之间呈现一些断痕,类似刀刻的形象,这就是所谓“通经断纬”的织法。其成品的花纹,正反两面如一。 6质孙服[大连王业大学2017年研]

辽金元时期东北地区农业发展的原因

辽金元时期东北地区农业得到了很大发展。辽代时“农谷充羡”,农业发达地区主要分布在南京道、西京道、东京道等中原汉地和渤海地区,上京道、中京道的农业也有一定程度的发展。金代时东京、咸平路的农业最为发达,上京路等地的农业也较发达。元代时东北地区农业也得到一定程度的发展,蒙古人在东北地区主要是屯田耕种,集中在肇州、咸平府、复州等地,尤以辽阳最为发达。辽金元时期东北地区农业之所以得到长足的发展,其原因除了统治者的重视,采取了一些措施之外,人文因素也是一个重要的方面。 一、统治者具有重视农业发展的思想 辽金元时期,尽管统治者为游牧民族,但也非常重视农业的发展,辽代帝王都非常重视农业,早在耶律阿保机之前,皇祖匀德实“喜稼穑,善畜牧,相地利以教民耕”;仲父述澜“饬国人树桑麻,习组织”;辽太祖阿保机“弭兵轻赋,专意于农”;辽太宗诏有司“劝农桑,教纺绩”;辽圣宗时下诏“诸道劝农”,颁布了许多有利于农业生产的措施;辽兴宗即位就“遣使阅诸道禾稼”;辽道宗也进行一些劝农桑的措施[1]。从以上所列事实不难看出,辽代统治者确实都对农业给予高度重视。 金代帝王也都非常重视农业发展。据文献记载,金献祖“乃徙居海古水,耕垦树艺,始筑室”;金太祖率军进达鲁古城时,“得其耕具数千以给诸军”;金太宗也曾下诏:“令所在长吏,敦劝农功”;金熙宗“以禁苑隙地分给百姓”,耕地面积进一步扩大;海陵王完颜亮也比较重视农业的开发和利用,曾“以励官守、 务农时、慎刑罚、扬侧陋、恤穷民、节财用、审才实七事诏中外”;金世宗对农业更加重视,规定:“能劝农田者,每年谋克赏银绢十两匹,猛安倍之,县官于本等升五人。三年不怠者猛安谋克迁一官,县官升一等。田荒及十之一者笞三十,分数加至徒一年。三年皆荒者,猛安谋克追一官,县官以升等法降之”[2]。从上述可以看出金代帝王对农业之重视。 元朝统治者也重视农业发展。忽必烈即位后,“首诏天下,国以民为本,民以衣食为本,衣食以农桑为本”。改变了毁农田为牧场的做法,规定:“行大司农司、各道劝农营田司,巡行劝课,举察勤惰,岁具府、州、县劝农官实迹,以为殿最。路经历官、县尹以下并听裁决。或怙势作威侵官害农者,从提刑按察司究治”。元成宗时“诏以农桑水利谕中外”。元武宗时也“诏谕大司农司劝课农桑”。元仁宗也认为:“农桑衣食之本”。元顺帝也十分重视农业,在至元元年,“申命廉访司察郡县劝农官勤惰,达大司农司以凭黜陟”[3]。从上述资料可以看出元代统治者对农业的重视。 正是由于统治者对农业的重视,为东北地区农业的发展提供了条件。 二、统治者采取得当的发展农业措施(一)移民屯田 移民屯田是促进辽金元时期东北地区农业发展的重要因素之一。辽代时有大量移民进入了东北地区。关于此方面记载比比皆是,如辽太祖天赞初年“南攻燕、蓟,以所俘人户散居潢水之北”,设置了临潢县。辽县等也是移民设置的[3]。 辽金元时期东北地区农业发展的原因 孙立梅 (白城师范学院历史系,吉林白城137000) [摘要]依据考古资料及史料记载,辽金元时期东北地区农业得到很大的发展,除了统治者的重视及采取的一些措施外,诸如优秀地方官员的作用、汉文化的传播等文化因素也不可忽视。 [关键词]辽代;金代;元代;农业;东北地区 [中图分类号] K246[文献标识码]A [文章编号]1007-5674(2010)02-0024-03 [收稿日期]2010-01-09 [作者简介]孙立梅(1973-),女,吉林梨树人,白城师范学院历史系讲师,历史学硕士,研究方向:辽宋金元史。 第2期2010年3月吉林师范大学学报(人文社会科学版)J ournal of Jilin Normal University (H umanities &Social Science Edition ) No.2Mar.2010 doi:10.3969/j.issn.1007-5674.2010.02.006 24——

《国史通鉴》宋辽金元篇4——统一大业

天下合久必分,当然也就分久必合。 北宋在统一之后陆续灭掉南平、进入蜀地灭掉后蜀、进而收复岭南,最后灭南唐,之后吴越国归降,自此中国的大地已基本上归于统一。今天我们就来讲讲北宋灭南唐和收吴越的故事。 平定南唐 提到南唐国,也许有人会不清楚,但是提到南唐的后主李煜,估计都知道了。李煜以他那首《虞美人》词而被人们所熟知。南唐开国君主为李昪,李昪统治时期做的还可以,懂得治理国家,李昪去世后,他的儿子李璟继位,李璟为人非常喜欢诗词歌赋,且他本人的也喜欢创作,于是李璟统治时期,整个南唐国内弥漫着浓厚的“文学气息”,他的臣子们,也多数都是善于舞文弄墨,但不通政事,并且李璟对待子民并不懂得休养生息,反而以自己快乐为目的,不管民众疾苦或者死活。李璟死后,他的儿子李煜继位,史称南唐后主,李煜比他父亲更热衷于文学,更是不懂朝政,整个国家的气氛依旧是“文学气息”浓厚。李煜甚至幻想着派遣使者到开封说服赵匡胤不要对自己用兵这种事情,赵匡胤当即回使者一句:卧榻之侧,岂容他人酣睡。赵匡胤统一天下的决心是一定的,于是便命人在荆州造船,派遣水陆两路大军同时向南唐进攻,其实说不上进攻,因为攻破南唐的都城南京那是手到擒来之事,当宋军到达后,一直采取逼迫战术,逼迫李煜投降,李煜仍旧死守,宋军无奈,攻破南京城门,将李煜的其二老乡以及大臣们全部运往开封,自此南唐灭亡,而李煜因为拒不投降北宋,赵匡胤便封了他违命侯。 降服吴越 之前我们提到吴越国,此时的吴越国君主已是“海龙王”钱镠的孙子钱弘俶,钱弘俶很好的继承着祖辈的遗训,钱镠在世之时,便告诫他的后代,中国终将是要一统的,中原的统治者也终究是要统一全国的,告诫他的后代要懂得审时度势,不要打不必要的战争,以免给民众带来无尽的灾难。钱弘俶在位治理期间很好的践行了父辈祖辈的治理理念,统治时期,与民休息,轻徭薄赋,所以在北宋灭南唐之后,钱弘俶便听从赵匡胤的旨意,到开封面见了赵匡胤,双方已经是心知肚明,吴越国投降北宋也是迟早的时期。后赵匡胤因生前酗酒太多,突发脑溢血去死,他的弟弟赵光义继位,在赵光义继位的两年后,吴越国正式归北宋领土,同时福建闽地也投降北宋,至此,中国以基本上再次归于一统。

第八章 宋辽金元时期的法律制度

第八章宋辽金元时期的法律制度建隆元年(公元960年)宋太祖赵匡岚建宋,都开封(史称汁京,即今河南开封)。钦宗靖康元年(公元1126年)金兵占开封,史称此前为北宋。北宋历九帝,167年。次年宋高宗赵构在南京(今河南商丘)称帝。此后称南宋,都临安(今浙江杭州)。末帝祥兴二年(公元1279年),为元所灭。南宋历九帝,153年。 第一节宋代法律制度 一、两宋的法律思想 (一)宋学及其理学 (二)法律思想的三个时期: ?第一个时期,北宋初至仁宗朝末年,立法基本指导思想在于强化中央集权。 ?第二个时期,神宗熙丰变法以后到北宋末年,由以法律强化中央集权,变为以法律来适应封建商品经济的畸形发展。 ?第三个时期,南渡后至宋亡于元,立法思想主要受程朱理学和“永嘉”功利学派的影响。 二、宋代主要立法及法律形式 (一)《宋刑统》的编纂及其特点 1、宋太祖建隆四年(公元963年),在工部尚书判大理寺卿窦仪等人的奏请下,开始修订宋代新的法典。同年七月完成,由太祖诏“付大理寺刻板摹印,颁行天下”,成为历史上第一部刊印颁行的法典。全称《宋建隆详定刑统》,简称《宋刑统》。 2、《宋刑统》特点: 一是两者的篇目、内容大体相同。《宋刑统》也是30卷,十二篇,502条。 二是《宋刑统》在十二篇的502条中又分为213门,将性质相同或相近的律条及有关的救、令、格、式、起请等条文作为一门。 三是《宋刑统》收录了五代时通行的部分救、令、格、式,形成一种律令合编的法典结构。四是《宋刑统》删去《唐律疏议》每篇前的历史渊源部分,因避讳,对个别字也有改动,如将“大不敬”的“敬”字改为“恭”字等。 (二)编救及其他法律形式的特点 1.编敕 2.条法事类 3.例 三、宋代法律内容的主要发展变化 (一)行政法律规范 1.中央“二府”与“三司”机构及其相互关系 (1)中书 (2)枢密院 (3)三司 2.中央监察与司法机关 ?中央设御史台 ?谏院 ?大理寺与刑部,审刑院 3.地方政权机构及其与中央的关系 ?州、县两级 ?后又于州上设路。

宋辽金元墓葬中女孝子图像的解读

孝子图像是宋辽金元墓葬中一种常见的装饰图案,主 要表现以孝行著称的人物,如董永葬父图、 老莱子娱亲图、郭巨埋儿图、丁兰刻木图、韩伯榆泣杖悲亲图等。他们多成 为后世孝子传中的人物及故事。 这些孝子图像,大多是壁画或砖雕形式,也有少数以石棺线刻画的形式出现,主要分布在河南、山西、甘肃、宁夏等地。 以孝子图像装饰墓葬的现象早在东汉晚期已经出现,而且在魏晋南北朝时期仍有延续;到了隋唐五代时期,于墓葬当中表现孝子图像的传统却一度中断;辽、宋、金、元时期孝子图像在墓葬当中再度兴起,与汉晋、北魏时期出现的孝子相比,宋辽金元时期的墓葬新增了二十三位孝子,如刘 殷、陆绩、曹娥、杨香、孟宗、王祥、姜诗、田真、王武子妻、刘明达、赵孝宗、鲍山、王裒、汉文帝、唐氏、茅蓉、江革、黄庭坚、朱寿昌、黄香、梁公、杨乙乞、崔孝芬。这一时期的新增孝 行题材中有五例孝女(孝妇)题材,分别是曹娥哭江、 杨香打虎救父、姜诗涌泉跃鲤、王武子妻割股奉亲、唐氏乳姑。在这五位女孝子中,曹娥、杨香在宋元墓葬中出现的频率较高,其次是王武子妻、姜诗,而唐氏乳姑仅出现两例。本文试图从考古发现的图像材料出发,就社会性别的角度对这五位孝女进行解读,剖析当时人们对女孝行为的道德要求,揭示其出现在宋辽金元墓葬图像中的原因。 一、女孝子图像的图式解读 “图式”是指在一定的主观意趣和文化状态下形成的一种相对稳定的绘画样式。宋元间墓葬孝子画像所刻画的孝子人物,有的从图像所附榜题可以确切辨识,有的则需要根据图像所表现的故事情节,结合文献予以推断。 曹娥,在墓葬中表现为泣江寻父。曹娥哭江共有三种图式。第一种图式,画面左边一条江,岸上一女子,身着长袖孝服,眼望大江哭泣,旁有榜题。这种图式可以看作曹娥行孝图的基本样式,成为鉴别曹娥行孝的参照图。例如山西壶关下好牢宋墓和山西潞县北关宋墓的曹娥砖雕。①第二种图式,图像中除有曹娥、江水以外,江面上还漂有一骷髅,曹娥 望江哭泣。此种图式在豫西、豫北、晋南地区最为常见,如河 南荥阳孤伯嘴壁画墓、 山西长治市故漳村宋代砖雕墓、山西屯留宋村金代壁画墓②等。第三种图式在保留了基本样式的基础上,江边出现了一块通碑。目前仅发现山西稷山马村4号金墓③曹娥孝行砖雕一例。 曹娥是正史上提到的第一个女孝子,《汉书·列女传》记载:“孝女曹娥者,会稽上虞人也。父盱,能弦歌,为巫祝。汉安二年五月五日,于县江诉涛(迎)婆娑神,溺死,不得尸骸。娥年十四,乃沿江号哭,昼夜不绝声,旬有七日,遂投江而死。至元嘉元年,县令度尚改葬娥于江南道傍,为立碑焉。”《太平御览》卷415“孝女”引《会稽典录》与此相同。从文献分析可知,曹娥之父曹盱的职业为祈神纳福、沟通人鬼的“巫祝”,他当时是迎婆娑神逆涛而上被淹死的。曹娥泣江寻父七日,最后投江而死。那么曹娥行孝的第二种图式中出现 的骷髅,应理解为其父尸骸。而第三种图式, 江边出现了一块通碑,应是留传于后世的曹娥碑。曹娥行孝图的三种图式,基本涵盖了文献记载孝女曹娥的重要信息,并附之榜题,图文并茂,十分符合传世绘画“图史并传”的形式。 孝女杨香,被录入郭居敬的《二十四孝》,其“扼虎救父”的故事广为流传。杨香,晋代顺阳人,《太平御览》卷415引《异苑》曰:“顺阳南乡县(今河南淅川县东南)杨丰与息女香于田获粟,父为虎噬,香年甫十四,手无寸刀,乃搤虎领,丰因获免。香以诚孝致感,猛兽为之逡巡。太守平昌盂肇之赐资谷,旌其门闾焉。” 宋辽金元墓葬中女孝子图像的解读 万彦 (东莞市博物馆,广东东莞523007) [摘要]宋辽金元墓葬中出现了曹娥哭江、杨香打虎救父、姜 诗涌泉跃鲤、 王武子妻割股奉亲、唐氏乳姑五种女孝子的图像。这五位女孝子极具代表性,其孝行方式反映了宋、辽、金、元时期人们对女子孝亲的要求,体现了“孝能兴家”“以孝治家”的思想观念,并赋予这一时期“女孝”新的内涵。[关键词]女孝子;《二十四孝》;墓葬 [中图分类号]J120.9[文献标识码]A [文章编号]1003-3653 (2009)05-0017-03[收稿时间]2009-06-21 [作者简介]万彦 (1980-),女,东莞市博物馆,研究方向:美术考古。 ①王进先《山西壶关下好牢宋墓》,《文物》2002年第5期;王进先、陈宝国《山西潞县北关宋代砖雕墓》,《考古》1999年第5期。②郑州市文物考古研究所、荥阳市文物保护管理所《河南荥阳孤伯嘴宋代壁画墓》,《中原文物》1998年第4期;朱晓芳王进先《山西长治故县村宋代壁画墓》,《文物》2005年第4期;王进先、杨林中《山西屯留宋村金代壁画墓》,《文物》2003年第3期。③山西考古研究所侯马工作站《山西稷山马村4号金墓》,《文物季刊》1997年第4期。 艺术探索 ARTS EXPLORATION,JOURNAL OF GUANGXI ARTS COLLEGE 2009年10月第23卷第5期Oct .2009Vol.23No.5 17

传统服饰的发展历程及特点

传统服饰的发展历程及特点 中国服饰的历史源远流长,从原始社会、夏商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明、清,到近现代,都以鲜明特色为世界所瞩目,主要以汉服为主,另外还有胡服、旗装等。 追溯 战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到,黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察,服饰史的源头,可上溯到原始社会旧石器时代晚期。 原始社会的部落长和巫师、卜人在某种情况下,为了象征权威与特定身份,如同《易·系辞》说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”,衣服式样必不同于普通人。此外在军事性活动(包括围猎)和祭祀性活动中,主持人及参加者服饰也与常不同。这些,为服饰制度的发生发展奠定了基础。 上古时常以兽皮制鞋,因此鞋的称呼多以革字为边旁。古代的鞋有许多名称,如履、屐、靴、屣、屦等字均为鞋的别称。最早的鞋子式样是很简陋的。人们推测古人将兽皮切割成大致的足形后,用细皮条将其连缀起来即成为最原始的鞋子。 随着社会的发展和纺织业的进步,布料、丝绸等物亦用来制作鞋子,并与皮革、麻草组合应用,出现大量的鞋制品。到了殷商时期,鞋的式样、做工和装饰已十分考究,用材、施色、图案也根据服饰制度有了严格的制度。每个朝代鞋的造型、色彩都随着制服形式而变化。 商周服饰 由商代到西周,是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的 商代 商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展,丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子,提花几何纹锦、绮,和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。 西周 西周时,等级制度逐步确立,周王朝设“司服”、“内司服”官职,掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析,中国冠服制度,初步建立于夏商时期,到周代已完整完善,春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严,在不同礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。从周代出土的人形文物看,服饰装饰虽繁简不同,但上