科学《地球与宇宙》复习提纲

《地球与宇宙》复习提纲

1.地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的球体,地球的赤道半径是6378千米,两极半径比赤

道半径短21千米左右,赤道周长约为4万千米。

2.地球仪是地球的模型,经纬网将地球分为若干个部分,能确定地球表面任何一点的地理

位置。赤道将地球分为南北两半球,西经20度的东经160度将地球对分成东西两半球。

3.地球仪上连接南北两极的线叫做经线,也称为子午线。在两极中间,与两极等距,并且

与经线垂直的线叫赤道,与它平行的线叫做纬线。国际上规定,通过英国伦敦格林尼治天文台原址的那条经线为0度经线,也叫本初子午线。

4.地图三要素是比例尺、方向、图例与注记。

5.地图上的方向是上北下南,左西右东;星空上的方向是上北下南,左东右西。

6.一般大比例尺地图表示的范围小,描述的内容也比较详细。

7.太阳是能发光发热的气体球体,他的直径约为地球的4倍多,表面温度约为6000摄氏

度,太阳黑子的多少和大小往往作为太阳活动的主要标志,除此之外,常见的的太阳活动还有耀斑、日珥等。

8.月球是地球的卫星。科学家月球上没有水和空气,也没有生命。(1)由于月球质量小,

产生的引力小,因此在月球上的物体变得轻盈。(2)由于没有空气的保温作用,月球表面的昼夜温差达300摄氏度。(3)由于没有空气,月球上听不到声音。(4)月球表面布满大大小小的陨石坑,即环形山。

9.1969年7月20日,人类终于第一次登上了月球。

10.星座是为便于认识恒星,把全天分成88个区域,这些区域称星座。较著名的区域:

大熊座、小熊座、仙后座、天鹰座、天琴座、猎户座、大犬座等。

11.在北半球,北极星是指北的最好对照物。在北天星空上,先找到大熊座上北斗七星,把

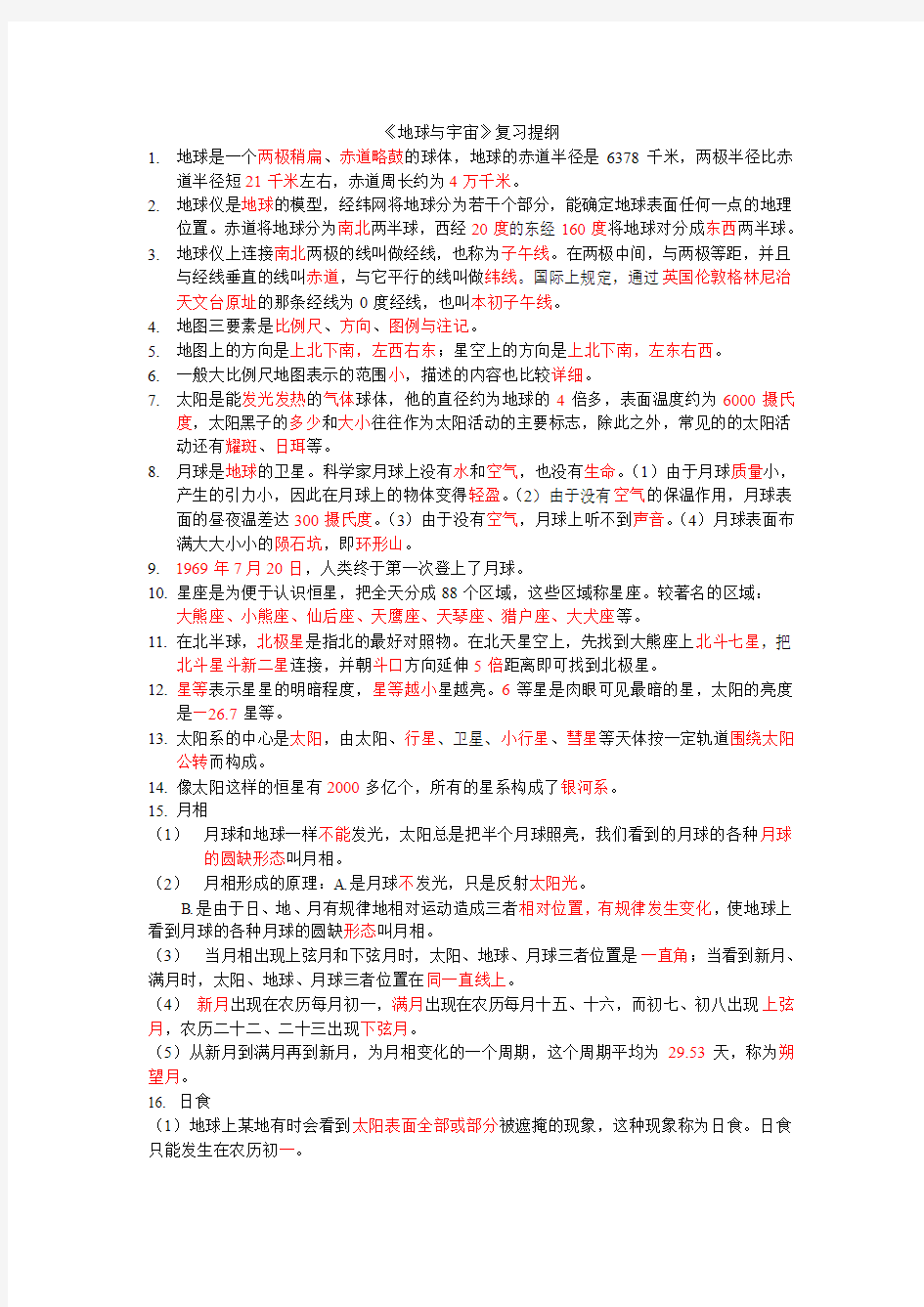

北斗星斗新二星连接,并朝斗口方向延伸5倍距离即可找到北极星。

12.星等表示星星的明暗程度,星等越小星越亮。6等星是肉眼可见最暗的星,太阳的亮度

是—26.7星等。

13.太阳系的中心是太阳,由太阳、行星、卫星、小行星、彗星等天体按一定轨道围绕太阳

公转而构成。

14.像太阳这样的恒星有2000多亿个,所有的星系构成了银河系。

15.月相

(1)月球和地球一样不能发光,太阳总是把半个月球照亮,我们看到的月球的各种月球的圆缺形态叫月相。

(2)月相形成的原理:A.是月球不发光,只是反射太阳光。

B.是由于日、地、月有规律地相对运动造成三者相对位置,有规律发生变化,使地球上看到月球的各种月球的圆缺形态叫月相。

(3)当月相出现上弦月和下弦月时,太阳、地球、月球三者位置是一直角;当看到新月、满月时,太阳、地球、月球三者位置在同一直线上。

(4)新月出现在农历每月初一,满月出现在农历每月十五、十六,而初七、初八出现上弦月,农历二十二、二十三出现下弦月。

(5)从新月到满月再到新月,为月相变化的一个周期,这个周期平均为29.53天,称为朔望月。

16. 日食

(1)地球上某地有时会看到太阳表面全部或部分被遮掩的现象,这种现象称为日食。日食只能发生在农历初一。

(2) 日全食:月球挡住了太阳射向地球全部的光时,就发生了日全食。日偏食是挡住了太阳的一部分时,就发生了日偏食。日环食是月球挡住了太阳中心就发生了日环食。

(3)日全食过程中不同阶段的先后顺序是:太阳被月球遮掩是从日轮的西开始,东结束。原因是:月球挡住了太阳光。

17. 月食

(1) 月球进入月面的阴影,月面变暗的现象叫月食,月食只能发生在农历的十五、十六。

(2) 月球发生月食时并非全黑,而呈古铜色,这是由于地球的反射光造成的。

(3) 月球本事不发光,当日、地、月位于同一直线,月球由位于日、地的一侧。当月球被地球逐渐遮掩,就发生了月食现象。

(4) 月食过程中不同阶段的先后顺序是:月球被地球遮掩是从月轮的东开始西结束。原因是:地球挡住太阳光。

18. 由于的月球绕地球公转轨道平面和地球绕太阳公转轨道平面有一个5度左右的夹角,因此日食并不是每个月都会发生。

21. 17世纪初,伽利略用自制的天文望远镜第一次撩开了太阳系神秘的面纱。

22. 太阳系中的一些固体小块闯入地球大气层时,与大气摩擦燃烧发光而划亮夜空的现象,称为流星。那些没有烧尽的流星体降落到地球表面,叫做陨星。主要由岩石构成的叫陨石。

23. 八大行星中体积最大的两颗的名称是木星、土星,它们最显著的特征分别是气体、球体、体积大、卫星多。小行星带在火星和木星两颗行星之间。

材料科学基础复习大纲

材料科学基础复习大纲 第二章晶体结构 2.1 结晶学基础 1、概念:晶体晶胞晶胞参数七大晶系晶面指数晶面族晶向指数晶向族 2、晶面指数和晶向指数的计算 2.2 结合力与结合能 按照结合力性质不同分为物理键和化学键 化学键包括离子键共价键金属键 物理键包括范德华键氢键 晶体中离子键共价键比例估算(公式2.16 离子晶体晶格能 2.3 堆积(记忆常识 1、最紧密堆积原理及其使用范围:原理略 适用范围:典型的离子晶体和金属晶体 原因:该原理是建立在质点在电子云分布呈球形对称以及无方向性的基础上的 2、两种最紧密堆积方式:面心立方最紧密堆积ABCABC 密排六方最紧密堆积ABABAB 系统中:每个球周围有6个八面体空隙 8个四面体空隙

N个等径球体做最紧密堆积时系统有2N个四面体空隙N个八面体空隙八面体空隙体积大于四面体空隙 3、空间利用率:晶胞中原子体积与晶胞体积的比值(要学会计算 两种最紧密堆积方式的空间利用率为74.05﹪(等径球堆积时 4、影响晶体结构的因素 内因:质点相对大小(决定性因素 配位数(概念及计算 极化(概念,极化对晶体结构产生的影响 外因(了解:同质多晶 类质多晶 同质多晶转变 2.4 单质晶体结构(了解 2.5 无机化合物结构(重点每年必考 分析结构从以下几个方面入手:晶胞分子数,何种离子做何种堆积,何种离子添隙,添隙百分比,正负离子配位数,正负离子电价是否饱和,配位多面体,添隙半径的计算(刚好相切时,隙结构与性质的关系。 1、NaCl型:4个NaCl分子 Cl离子做面心立方密堆积,Na离子填充八面体空隙,填充率 100﹪,正负离子配位数均为6,电价饱和。【NaCl6】或【ClNa6】八面体结构与性能:此结构在三维方向上键力均匀,因此无明显解理,破碎后呈颗粒状,粒为多面体 形状。离子键结合,因此有较高的熔点和硬度

八年级上册科学第一章测试(含答案)

一.选择题(每题4分,20小题,共80分) 1.小明在厨房中看到了许多调味品,以下调味品放入水中,会出现与其他三项不一样现象的是() A.味精 B.食盐 C.白醋 D.芝麻油 2.超强台风“灿鸿”在浙江省舟山市登入,给当地带来强风暴雨。从水循环的途径来看,台风登陆属于() A.水汽输送 B.地表径流 C.降水 D.蒸发蒸腾 3.下列四个情景中,受到的浮力增大的物体是:() A.从深水处走向海岸沙滩的游泳者 B.从长江驶入大海的轮船 C.海面下正在下沉的潜水艇 D.在码头装载货物的轮船 4.下列关于水资源的叙述中,正确的是() A.我国水资源丰富,按人口平均居世界第六位 B.通常说的水资源主要指陆地上的淡水资源 C.世界上水资源除沙漠地区以外,其分布是比较均匀的 D.河流水、湖泊淡水及浅层地下水占陆地上淡水资源储量的大部分 5.下列是有关科学问题中的因果关系,其中说法正确的是() A.浮在水面上的铁球一定是空心的,那么空心的铁球一定会浮在水面上 B.溶液是均一的,稳定的,那么均一的,稳定的物质一定是溶液 C.密度比液体小的固体漂浮在该液体中,那么漂浮在该液体中的固体的密度一定比液体小 D.饱和溶液恒温蒸发后会有固体析出,恒温蒸发后有固体析出的溶液一定是饱和溶液 6.装有水的杯中飘浮有一塑料块,如图甲所示。沿杯壁缓慢加入酒精并进行搅拌,使塑料块下沉。在此过程中塑料块受到的浮力F随时间t的变化图像可能是图乙中的(已知它们的密度关系是(ρ水>ρ塑料>ρ酒精) ( ) 7.炎热的夏天,喝一杯冰镇可乐是许多人感受清凉的一种方式。下列关于可乐的说法不正确的是() A.可乐是一种溶液,当中的一种溶质是二氧化碳气体,说明二氧化碳气体能够溶于水 B.可乐喝到肚子里面后,人过会会打嗝,这是因为气体的溶解度随着温度的升高而降低 C.可乐里面除了二氧化碳气体外,还有其他溶质,这说明,可乐是不饱和溶液 D.冰过的可乐比不冰过的可乐口感更好,说明气体的溶解度随着温度的降低而升高 8.某一物体沉在某溶液(溶液当中的溶剂是水)当中,当缓缓的从溶液当中加水后,物块开始上浮,下面 关于这一现象的推理合理的是() A.该溶液可能是酒精溶液 B.该物块的密度可能小于水的密度 C.该物块的浮力保持不变 D.若是继续往该溶液中加水,该物块一定漂浮在液面上 9.放在同一水平桌面上的甲、乙两个相同的容器盛有不同的液体,现将两个相同的物 块分别放入两容器中。当两物块静止时,两容器中液面恰好相平,两物块所处的位 置如图所示。则() A.甲容器中液体的密度较大 B.乙容器底部受到液体的压强较大 C.甲容器中物块排开液体的重力较大 D.乙容器中物块受到液体的浮力较大 10.2015年4月25日14时11分,尼泊尔(北纬28.2度,东经84.7度)发生8.1级地震,当地生产生活 受到很大影响,尤其是饮用水的污染和短缺。下列几个步骤将河水转化为饮用水:①化学沉降(用明矾) ②消毒杀菌(用漂白粉)③自然沉降④加热煮沸。以上处理过程最合理的顺序是() A.③②①④ B.③①②④ C.③①④② D.①③②④ 11.t ℃时,向一只盛有0.15 g熟石灰的烧杯中加入50 g水,充分振荡后静置,烧杯底部仍有未溶解的白色 固体。下列相关叙述正确的是()

《环境科学概论》考试复习资料

第一章:1、什么是环境及环境的组成? 对于环境科学而言“环境”的定义是以人类社会为主体的外部世界的总称。这里所说的外部世界主要指:人类已认识到,直接或间接影响人类生存与社会发展的周围事物。它既包括未经人类改进的自然界众多要素,如阳光,空气,陆地(山地,平原等),土壤,水体(河流,湖泊,海洋等),天然森林和草原,野生生物等;又包括经过人类社会加工改造过的自然界,如城市,村落,水库,港口,公路,铁路,空港,园林等。它既包括这些物质性的要素,又包括由这些要素所构成的系统及其所呈现出的状态。 2.什么是环境要素及其特征。 环境要素:构成环境整体的各个独立的,性质不同而又服从总体演化规律的基本物质组分称为环境要素,亦称为环境基质,环境要素分为自然环境要素和社会环境要素,目前研究较多的是自然环境要素,故环境要素同城是指自然环境要素。 环境要素的属性:最差(小)限制律:整体环境的质量,不能由环境诸要素的平均状态决定,而是受环境诸要素中那个与最优状态差距最大的要素所控制;等值性:是指各个环境要素,无论它们本身在规模上或数量上如何的不相同,但只要是一个独立的要素,那么对于环境质量的限制作用并无质的差别;整体性大于个体和:是指环境诸要素互相联系、互相作用产生的集体效应,是个体效应基础上质的飞跃;出现先后,互相联系,互相依赖:是指环境诸要素在地球演化史上的出现,具有先后之别,但它们又是相互联系,相互依赖的3、什么是环境问题及环境问题发展过程。 环境问题:广义:由自然力或人力引起生态平衡破坏,最后直接或间接影响人类的生存和发展的一切客观存在的问题。狭义:由于人类的生产和生活活动,使自然生态系统失去平衡,反过来影响人类生存和发展的一切问题。 发展过程:1、根据环境问题发生的先后和轻重程度,可大致分为三个阶段:(1)环境问题的产生与生态环境早期破坏。包括人类出现以后直至产业革命的漫长时期,又称早期环境问题。(2)城市环境问题突出和“公害”加剧。从产业革命到1984年发现南极臭氧空洞止,又称近代城市环境问题阶段。(3)全球性环境问题,即当代环境问题阶段。它始于1984年英国科学家发现,1985年美国科学家证实南极上空出现“臭氧空洞”。这一阶段的核心是“全球变暖”、“臭氧层破坏”和“酸沉降”三大全球性大气环境问题。2、三个阶段的核心问题:①.“第一次浪潮”的环境问题:土地人口的大量增加;原始植被的大量破坏②.“第二次浪潮”的环境问题:环境污染五十年代前后出现的“八大公害事件”(马斯河谷烟雾事件、多诺拉烟雾事件、伦敦烟雾事件、洛杉矶光化学烟雾事件、水俣事件、富山事件、四日事件、米糠油事件)近年来六大公害事件(意大利塞维索化学厂二恶英扩散事件、美国三里岛核电厂泄漏事件、墨西哥城液化气罐爆炸事件、印度博帕市农药厂化学品泄漏、苏联切尔诺贝利核电站泄漏、瑞士巴塞士桑多斯化学公司火灾)③.“第三次浪潮”的环境问题:转移;全球环境问题 4、环境科学的主要研究任务是什么? 抓住人类与环境这一矛盾的实质,研究其间的对立统一规律,掌握其发展规律,以便能动地改造环境并积极调节其间的物质和能量的交换过程,促使环境朝着有利于人类的方向演化。 具体化的研究任务:全球范围内环境演化规律;人类活动同自然环境之间的关系;环境变化对人类生存的影响;区域环境污染综合防治技术措施和管理措施 5、次重要的国际会议:联合国人类环境会议、联合国环境与发展大会、世界可持续发展大会,上网查资料总结三次会议召开时间、地点、会议主题、发表的宣言或形成文件。 6、简述我国召开的环境会议。 第二章:大气污染:是指大气中一些物质的含量达到有害的程度,以至破坏人和生态系统的正常生存和发展,对人体、生态和材料造成危害的现象. 二次污染物:由一次污染物在大气中互相作用,经化学反应或光化学反应形成的与一次污染物的物理、化学性质完全不同的新的大气污染物。 大气污染源:是指向大气排放有害物质或对大气环境产生有害影响的场所、设备和装置。 大气污染物:由于人类活动或自然过程排入大气的并对环境或人产生有害影响的物质。 一次污染物:直接从污染源排放的污染物质,如SO2、NO、CO和颗粒物等。 可吸入粒子(IP): 总悬浮颗粒物(TSP):TSP-用标准大容量颗粒样皿(流量在1.1~1.7立方米/每分钟)在虑膜上所收集到的

环境科学概论考试试题全

名词解释 1. 环境问题の概念 广义:由自然力或人力引起生态平衡破坏,最后直接或间接影响人类の生存和发展の一切客观存在の问题。 狭义:由于人类の生产和生活活动,使自然生态系统失去平衡,反过来影响人类生存和发展の一切问题。2. 大气恒定组分:在地球表面上任何地方(约90 km以下の低层大气)其组成几乎是可以看成不变の成分。主要由氮(78.09%)、氧(20.94%)、氩(0.93%)组成,这三者共占大气总体积の99.96%。此外,还有氖、氦、氪、氙、氡等少量の稀有气体。 3.大气污染:大气中一些物质の含量超过正常本底含量,以至破坏人和生态系统の正常生存和发展,对人、生态和材料造成危害の现象。 4.TSP:总悬浮颗粒物,悬浮于空中,粒径为0.02~100μmの颗粒物。 5.PM2.5:可入肺颗粒物,悬浮于空中,粒径小于等于2.5μmの颗粒物。6.干洁空气:自然大气(不包括不定组分)中除去水汽、液体和固体杂质外の整个混合气体,即大气组成中の恒定组分和可变组分中の二氧化碳和臭氧,简称干空气 7.光化学反应:一个原子、分子、自由基或离子吸收一个光子引起の反应。 8. 水体:地表水圈の重要组成部分,指の是以相对稳定の陆地为边界の天然水域,包括有一定流速の沟渠、江河和相对静止の塘堰、水库、湖泊、沼泽,以及受潮汐影响の三角洲与海洋。 9.水体污染:污染物进入水体中,其含量超过水体の自然净化能力,使水质变坏,水の用途受到影响。

10.水体富营养化:通常是指湖泊、水库和海湾等封闭性或半封闭性水体,由于生物营养元素の增加,促进藻类等浮游生物の异常增殖,使水质恶化の现象,是一种生态异常现象。这种现象在江河、湖泊中称为“水华”,在海洋上称为“赤潮”。 11.生物化学需氧量(BOD) 定义:在好氧条件下,水中有机物由好氧微生物进行生物氧化,一定时间内单位体积水中有机污染物所消耗の氧量,测定结果以氧含量表示,单位为mg/L。 12.化学需氧量(COD) 定义:在一定条件下,由强氧化剂(重铬酸钾)对水中有机物进行氧化,1升水样中还原性物质所消耗の氧化剂量换算成氧气量即为化学需氧量,测定结果以氧含量表示,单位为mg/L。 13.氧垂曲线:水体受到污染后,水体中の溶解氧逐渐被消耗,到临界点后又逐步回升の变化过程。 14.环境背景值:环境中诸要素,如大气、水体、土壤以及植物、动物和人体组织等在正常情况下,化学元素の含量及其赋存形态。 15.土壤净化:土壤本身通过吸附、分解、迁移、转化,而使土壤中污染物の浓度降低或消失の过程。 16.潜性酸度:指土壤中交换性氢离子、铝离子、羟基铝离子被交换进入溶液后引起の酸度,以100g烘干土中H+の摩尔数表示,包括交换酸和水解酸。 17.土壤污染:污染物进入土壤并在土壤中不断累积,当其达到一定数量

浙教版八年级科学上册第一章同步练习题及答案

八年级上科学随堂练习(一) 第1章第1节水在哪里 一、我会填空: 1.地球上的水分布在___________,__________,_____ ___和生物体内。占地球总水量 96.53%、2.53%的分别是__________和_____________。 2.地球上水的存在形态有____________,__________,___________。地球上的水,大部分以____________的形式存在,而在寒冷的极地和高山上,水常常以_________形式存在; 空气中的水主要以_________态存在。自然界的水,随着_____________的改变,状态也会发生变化。 3.水是___________所需的最基本物质之一。当生物体内__________到一定程度时,生命就会停止。人体重量的__________以上是水分,儿童体内的水分含量___________。 4.看世界水储量示意图,完成下列各题。 ⑴在图1—1所示的水圈的各种水体 中,下列字母代表的水体类型分别 是: A、, B、, C、,E、; ⑵在上述各种水体中,为水圈的主体,为陆地淡水的主体。 ⑶在图中F所代表的各种水体中,数量最多的是,数量最少的是。5.一个健康的成年人每天平均约需升水;主要供水途径为和。6.根据以下“水循环示意图”填空。 ⑴图1—2中各字母在 水循环中所代表的环 节是: A、, B、, C、, D、, E、, F、。 ⑵上述A、B、C、D、E、F环节构成的水循环类型为。水循环是地球上各

相互联系的纽带,使水圈成为一个的系统。通过水循环,使源源不断地向陆地供应,滋润着土地,哺育着生命。7.形成水循环的内因是;导致水循环的外因是。 二、我会选择: 8.地球水资源总量的96.53%是在( ) A、冰层 B、大气 C、海洋 D、地下水 9.下列水体中占陆地淡水比例最大的是( ) A、地下淡水 B、冰川水 C、河湖水 D、大气水 10.可供人们利用的淡水资源是( ) A、冰川水和地下水 B、河流水和湖泊水 C、河流水和深层地下水 D、河流水、湖泊淡水及浅层地下淡水 11.下列有关地球水体储量由大到小的排列,正确的是() A、海洋水、河流水、地下淡水 B、土壤水、湖泊淡水、大气水 C、海洋水、冰川水、地下淡水 D、地下淡水河流水、湖泊淡水 12.下列生物体含水量最高的是( ) A、人体 B、水母 C、黄瓜 D、水稻 13.下列地区水循环比较活跃的是( ) A、森林覆盖良好的水库区 B、冰川广布的南极大陆 C、地表裸露的沙漠地区 D、长江、黄河发源的地区 14.驱动水循环过程的能量来自于( ) A、地球 B、太阳 C、雨 D、海洋 15.下列关于水循环的叙述正确的是( ) A、海上内循环的水量最大 B、陆上内循环的水量最大 C、陆上内循环和海上内循环的水量一样大 D、水循环使水体之间相互联系 16.能使陆地上的水不断得到补充,水资源得以再生的循环是( ) A、海上内循环 B、海陆间循环 C、内陆循环 D、大洋循环 17.地球上主要水体的平均更新周期最短的是( ) A、大气水 B、河水 C、海洋水 D、冰川水 八年级上科学随堂练习(二) 第1章第2节水的组成

最新环境科学导论试题

《环境科学导论》试题(50%) 一、填空(每空格1分,共20分) 1、环境科学的主体是人,客体是与之相对的是围绕着人的生存环境,包括自然界的大气圈、水圈、土壤----岩石圈和生物圈。 2、典型的大气污染类型有煤烟型污染、石油型污染、混合型污染。 3、物理污染的主要类型有噪音、振动、热、光辐射、放射性。 4、人类面临的五大环境问题有人口剧增、环境污染、生物多样性减少、能源短缺、自然灾害。 5、1972年,联合国人类环境会议在斯德哥尔摩举行,通过了《人类环境宣言》及《行动计划》,此外通过了将世界环境日定为6月5号的建议。 6、大约90%以上的酸雨是由于人类排放的 H2SO4 和 HNO3 生成的,中国的酸雨以 H2SO4 占优势。 7、环境学中的景观概念是指:景观是一个由不同土地单元镶嵌组成,具有明显视觉特征的地理实体,它处于之上,之下的中间尺度。 8、土壤污染的类型主要有石油污染、__重金属污染______ 、放射性物质污染和持久性有机污染物污染等。 9、环境科学研究的环境,分为和,既包括了自然因素,也包括了和因素。 10、生物安全问题主要包括和问题。 三、名词解释(每题3分,共21分) 1、土壤环境容量在一定区域一定期限内不使环境污染,保证植物正常生长时土壤可能容纳污染物的最大负荷量 2、COD 化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量 4、TOC 总有机碳 5、TOD 总需氧量

11、光化学烟雾人们把参与光化学反应的一次污染物和二次污染物的混合物(气体和颗粒物)所形成的烟雾污染现象称为光化学烟雾 12、酸沉降 四、问答题(共35分) 1、大气中人为来源的污染物有哪些?请简要论述这些污染物的来源、产生的环境问题及其治理和控制手段(12分) 2、土壤环境问题有哪些?其中主要污染物有哪些?试举例说明(6分)。 3、大气中某气体的浓度单位ppm为何意?CO2的含量一般为325ppm,请将该浓度换算成标准状况下的mg/m3。已知标况下T为0℃,压强为101325Pa(5分)。 4、监测水质好坏的指标有哪三大类?举例说明并简要说明各类中包含的具体内容(6分)。 5、水体污染物主要有哪三大类?各类分别包含哪些污染物?举例说明(6分)。 2、天然水体中的主要成分有哪几类?举例说明(6分)。 3、大气中某气体的浓度单位ppm为何意?CH4的含量一般为2ppm,请将该浓度换算成标准状况下的mg/m3。已知标况下T为0℃,压强为101325Pa(5分)。 二、选择题(每小题选出一个最合适的答案,每题1.5分,共15分) 1、下列选项中属于不可再生能源的是 ( D ) A、太阳能 B、风 能 C、地热 能 D、核能 2、以下何种气体不属于温室气体( D )

《材料科学基础》复习提纲剖析

《材料科学基础》复习提纲 一、(共20分)名词解释(每个名词2分) 简单正交点阵、晶向族、无限固溶体、配位数、交滑移、大角度晶界、上坡(顺)扩散、形核功、回复、滑移系 底心正交点阵、晶面族、有限固溶体、致密度、攀移、小角度晶界、下坡(逆)扩散、形核率、再结晶、孪生 二、(共30分)简要回答下列问题 1、计算面心立方晶体的八面体间隙尺寸。 2、简述固溶体与中间相的区别。 3、已知两个不平行的晶面(h1k1l1)和(h2k2l2),求出其所属的晶带轴。 4、计算面心立方晶体{111}晶面的面密度。 5、简述刃型位错线方向、柏氏矢量方向、位错运动方向及晶体运动方向之间的关系。 6、简述刃型位错攀移的实质。 7、简述在外力的作用下,螺型位错的可能运动方式。 8、当碳原子和铁原子在相同温度的 -Fe中进行扩散时,为何碳原子的扩散系数大于铁原子的扩散系数? 9、简述单组元晶体材料凝固的一般过程。 10、如图,已知A、B、C三组元固态完全不互溶,成分为80%A、10%B、10%C的O 合金在冷却过程中将进行二相共晶反应和三相共晶反应,在二元共晶反应开始时,该合金液相成分(a点)为60%A、20%B、20%C,而三元共晶反应开始时的液相成分(E点)为50% A、10%B、40%C,写出图中I和P合金的室温平衡组织。 1、计算体心立方晶体的八面体间隙尺寸。 2、简述决定组元形成固溶体与中间相的因素。 3、已知二晶向[u1v1w1]和[u2v2 w2],求出由此二晶向所决定的晶面指数。· 4、计算体心立方晶体{110}晶面的面密度。 5、简述螺型位错线方向、柏氏矢量方向、位错运动方向及晶体运动方向之间的关系。 6、简述刃型位错滑移的实质。 7、简述在外力的作用下,刃型位错的可能运动方式。 8、当碳原子和铁原子在相同温度的a-Fe 中进行扩散时,为何碳原子的扩散系数大于铁原子的扩散系数? 9、简述纯金属凝固的基本条件。 10、如图,已知A、B、C三组元固态完全不互溶,成分为80%A、10%B、10%C的O合 金在冷却过程中将进行二相共晶反应和三相共晶反应,在二元共晶反应开始时,该合金液相成分(a点)为60%A、20%B、20%C,而三元共晶反应开始时的液相成分(E点)为 %、(A+B)%和(A+B+C)%的相对量。 50% A、10%B、40%C,试计算A 初

八年级科学上册 第一章(1—3节)单元测试卷 浙教版

《科学》八年级(上)学生学习自测单元练习(一)— (共4页) (第一章1-3节) 班级学号姓名成绩 一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题2分,共50分) 1.地球上储量最大的是( ) A.河水 B.江水 C.海水 D.湖水 2.生物体内含水量最高的是( ) A.人体 B.水母 C.黄瓜 D.水稻 3.下列关于水的叙述中,错误的是( ) A.纯净的水是没有颜色、没有气味、没有味道的液体 B.通常,水的沸点是100℃,凝固点是0℃ C.4℃时,水的密度最大,为1.0克/厘米3 D.水是由氢气和氧气组成 4. 下列关于水循环的叙述正确的是( ) A.参与海陆间水循环的水量最大 B.内陆水循环的水量最大 C.内陆水循环和海上内循环的水量一样大 D.水循环使水体之间不断转化 5.目前人们利用的淡水资源是( ) A.河流水和湖泊水 B.河流水、湖泊淡水及浅层地下淡水 C.河流水和深层地下水 D.冰川水和地下水 6.海洋水、陆地水和大气水的划分依据是( ) A.水的空间分布 B.水的化学性质 C.水的物理性质 D.水汽含量的多少 7.能反映水的化学性质的变化是( ) A.水蒸发 B.水电解 C.水沸腾 D.水结冰 8.下列变化属于物理变化的是( ) A.点燃酒精灯,酒精越来越少 B.钢铁生锈 C.木炭在氧气中燃烧 D.用粉笔在黑板上写字,粉笔越来越短 9. 下列变化属于化学变化的是( ) A.冰山消融 B.向澄清的石灰水中吹气,澄清石灰水变浑浊 C.纸张撕碎 D.灯泡里的钨丝熔断 10.下列叙述符合科学道理的是( ) A.“纯天然饮料”中不含任何化学物质 B.“纯净水”中不含任何物质 C.地球上没有水就没有人类和所有的动植物 D.如果有良好的身体,喝点生水也没关系 11. 下列说法不正确的是 A.物体的质量越大,密度越大 B.质量相同的不同物质,它们的体积跟密度成反比 C.同种物质组成的不同物体,它们的质量跟体积成正比 D.体积相同的不同物质,它们的质量跟密度成正比 12.关于电解水实验,以下说法中正确的( ) A.证明水中有氢氧两种气体 B. 证明水是由氢气和氧气组成 C. 证明水由氢、氧两种元素组成的 D. 证明水中含有氢、氧两种物质 13.下列关于水的性质描述正确的( ) A.水的沸点为100℃ B.水通电后,发生了汽化现象 C.0℃时水的密度最大 D.液态水在任何温度下都可以蒸发 14.能使陆地上的水不断得到补充,水资源得以再生的循环是( ) A.海上内循环 B.海陆间循环 C.陆上内循环 D.大洋循环 15. 人体的密度跟水的密度差不多,由此可以估算出一个中学生的体积约为( )

环境科学概论期末复习资料整理

环境科学概论期末复习资料整理 (一)绪论(老师说看小结) 1.环境的概念和类型 环境:环境科学中所研究的环境是以人类为主体的外部世界,即人类赖以生存和发展的物质条件的综合体,包括自然环境和人工环境。 环境类型掌握: 人工环境按功能分:聚落环境、生产环境、交通环境、文化环境; 2.环境的特性: 环境的多样性、整体性、区域性、相对稳定性、变化滞后性、脆弱性; 相对稳定性:环境中物流、能流、信息流不断变化,环境本身具有一定的抗干扰自我调节能力,在一定的干扰强度范围内,环境的结构和功能基本不变。 变化滞后性:环境受到外界影响后,环境发生变化时间要滞后于外界干扰的时间。如:臭氧层空洞的形成。 3.环境的研究对象和研究目的: 研究对象:环境科学以“人类—环境”这一矛盾体为其特定的研究对象,研究“人类—环境之间”的对立统一关系。 研究目的:探讨人类社会持续发展对环境的影响,以及环境质量的变化规律,从而通过调整人类自身的行为,来保护和改善环境,为社会、经济和环境的可持续发展提供科学依据。环境的研究目的就是协调人类与环境的关系。

4.环境科学思想与方法: 整体性、系统性、综合性、复杂性 5.环境承载力(上课说过): ①是环境系统对人类社会发展活动的支持能力; ②是指“某一时期,某种状态下某一区域环境对人类社会经济活动的支持能力的阈值”;实质是:在维持人与环境和谐的前提下,人类—环境系统所能承受的人类活动的阈值。(二)自然环境(小结+大地女神Gaia假说) 1. 自然环境的圈层结构 自然环境可以分为大气圈、水圈、岩石圈、生物圈、土壤圈。 (1)大气圈 大气圈是地球外圈中最外部的气体圈层,大气圈包围着海洋和陆地。 大气圈的物质组成:气体:N2 (78%)、O2 (21%)、Ar(氩,%)、CO2 等 水汽:表面水的蒸发和植物蒸腾大气颗粒物:悬浮在大气中的固体、 液体微粒,如烟尘等。 大气圈的垂直结构:对流层、平流层、中间层、热成层、逸散层。 对人类的意义:调解并维持适宜环境,生命基础条件。 主要的环境问题:气候变化 (2)水圈 由大气圈、海洋、陆地水体(河流、湖泊、冰川)、土壤和岩石孔隙以及生物体中的气、液、固各态水组成的连续的圈层称为水圈。 总水圈:豪恩 (3)岩石圈 水的重要性:生命组成成分(约70%),营养物质的载体 岩石圈组成:由地壳和地幔圈中上,地幔顶部组成厚度33-35km。 对人类的价值:能源和资源 主要问题:能源和资源短缺与耗竭

环境科学概论题库(优选.)

《环境科学概论》题库 一、名词解释 (1)生物多样性:生物多样性是指地球上所有生物(包括植物、动物、微生物、真菌、病毒等)及其所构成的综合体。包括了三个层次:物种多样性,遗传多样性和生态系统多样性。 (2)生态破坏:外界的压力和冲力超过生态系统的阀值(自我调节能力的极一次污染物限值)导致生态系统的结构和功能失调,从而威胁到人类的生存和发展。 (3)人口容量:是在不损害生物圈或者不耗尽可合理利用的不可更新的资源条件下,世界资源在长期稳定状态基础上能供应的人口数量的多少。 (4)自然保护区:是指对有代表性的自然系统、珍惜濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹保护对象所在的陆地、陆地水体或海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。 (5)环境污染:是指有害物质或因子进入环境,使环境系统的结构和功能发生变化,以及由此衍生的各种环境效应(如温室效应、酸雨和臭氧层破坏等),从而对人类和生物的生存与发展产生不利影响的现象。 (6)大气污染:是指大气污染物达到了一定的浓度,并持续足够长的时间,以致对公众健康、动植物、大气特性以及环境美学因素等产生可以测量的影响。 (7)PM10:是指粒径小于十微米的大气悬浮物的总称。 (8)光化学烟雾;大气中的碳氢化合物和NOX等一次污染物,在阳光作用下发生光化学反应,生成臭氧、醛类、酮类、过氧乙酰硝酸酯(PAN)等二次污染物。这类光化学反应的反应物(一次污染物)和生成物(二次污染物)形成的特殊混合物,即称为光化学烟雾。 (9)水体污染:污染物进入河流、海洋、湖泊或地下水等水体后,使其水质和沉积物的物理、化学性质或生物群落组成发生变化,从而降低了水体的使用价值和使用功能,并达到了影响人类的正常生产、生活以及影响生态系统平衡的现象。 (10)生物化学需氧量(BOD):在人工控制条件下,使水样中的有机物在微生物作用下进行生物氧化,在一定时间内所消耗的溶解氧的数量,可以间接的反应出有机物的含量,以每升水消耗氧的毫升数表示(mg/L) (11)化学需氧量(COD):指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需的氧量,以每升水消耗的氧的毫克数表示(mg/L),常用的氧化剂有高锰酸钾(KMnO4)和重铬酸钾(K2Cr2O7). (12)生物富集/生物浓缩/生物放大:生物有机体从周围环境中吸收某种元素或稳定不易分解的化合物,在体内积累,使生物体内该元素(或化合物)的浓度超过了环境中

浙教版八年级科学上第一章知识点

八年级上《科学》第一章生活中的水复习提纲 第一节水在哪里 1.海洋水:海水约占地球水总量的96.53% 生物中含水量最高的是:水母 2.陆地淡水:地球上最大的淡水主体是冰川水,目前,人类利用的淡水资源主要是河流水、淡水湖泊水、浅层地下水,仅占地球上淡水总量的0.3% 3.水有固、液、气三种状态,水的三态变化属于物理变化 4.水与生命:一个健康成年人,平均每天需2.5升水,人体重量的2/3以上是水分 5.水的循环:小循环 ①陆上内循环:陆地---大气 ②海上内循环:海洋---大气 大循环海陆间水循环:海洋--陆地--大气 地球的各种水体不是静止不动的,而是以太阳辐射为能量,通过各个环节,如蒸发、输送、降水、径流等,周而复始地连续运动、相互转化,这个过程就是水循环。 海陆间大循环的5个环节:①蒸发②水汽输送③降水④地表径流(地下径流) ⑤回到蒸发 海陆间大循环的意义:①使地球上的水、大气、岩石和生物发生密切的联系; ②使海洋源源不断地向陆地供应淡水,使水资源得到再生。 6.每年的3月22日为“世界水日”

水的密度 1.密度定义:单位体积的某种物质的质量叫做该物质的密度。. 密度是物质的固有属性,与物体的形状、体积、质量无关,即对于同一物质而言,密度值是不变的。密度的大小只由材料决定。(如:一杯水和一桶水的密度是一样的;) 不同的物质,密度不同; 2.密度的公式:ρ = m / v(公式变形: m=ρv v=m / ρ) ρ表示密度, m表示质量(单位:千克或克),v 表示体积(单位:m3或cm3) 水银的密度为13.6×103千克/m3,它所表示的意义是1m3的水银的质量是13.6×103千克。3.密度的单位: (1)密度的单位:kg/m3或g/cm3, (2)两者的关系:1g/cm3=1000kg/m3 1kg/m3=1×10-3g/cm3 (3)水的密度:1×103kg/m3或1g/cm3 (4)单位转化:1毫升 = 1cm3= 1×10-6m3 1吨=1000千克=1×106克

环境科学概论复习重点知识点汇总

第一章绪论 第一节环境及其组成 一、环境 是指与中心事物有关的周围客观事物的总和。 环境科学所研究的环境: 是以人类为主体,与人类密切相关的外部世界,即是人类生存、繁衍所必需的、相适应的环境。 环境问题:环境问题是指由于自然界或人类的活动,使环境质量下降或 生态系统失调,对人类的社会经济发展、健康和生命产生有害影响的现象。

环境问题分类: 环境污染、生态破坏、环境干扰 (1)环境污染是由于人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类(8大公害中有几个对人体健康产生了有害影响?)及其他生物的生存和发展(如水体污染导致农作物死亡)的现象。 (2)生态破坏是由于人类对自然资源的不合理开发利用而引起的生态系统破坏,造成了生态系统功能失调,生物的多样性和生产量下降。 (3)环境干扰是人类活动所排出的能量进入环境,达到一定的程度,产生对人类不良影响的现象。 环境本底值 是指在不受污染的情况下,处于原有状态时,环境中的水、大气、土壤、生物等环境要素在自然界存在和发展过程中,其本身具有的基本化学组成和能量分布状况 环境容量 是指人群健康和自然生态不致受危害的前提下,自然环境或其中的某一要素对污染物的最大容纳量。 环境自净能力 是指已被污染的环境,在物理、化学和生物的作用下,能消除污染物,达到自然净化的自我调节机制。 污染源 污染源:凡是产生物理的(声、光、热、振动、辐射、噪声等)、化学的(有机物、无机物)、生物的(霉菌、病菌、病毒、寄生虫卵等)有毒有害物质或因素的设备、装置、场所等,都称为污染源。 第二章全球环境问题 全球环境问题:是指对全球产生直接影响或具有普遍性,并对全球造成危害 的环境问题,也是引起全球范围内生态环境退化的问题 1)是地球上不同国家和地区普遍存在的 2)虽然是某些国家和地区的环境问题,但其影响和危害具有跨国、跨地区的结果 全球环境问题的共同特点: 人为性 隐蔽性 危害性 移动性 加速性 可变性 全球环境问题的分布特点:区域差异性、区域集中性、全球集中分布、国家内部集中分布、生态环境集中分布、工业污染问题的集中分布、多灾区与国家

浙教版科学八年级上册第一章1.4~1.7知识点

1.4 物质在水中的分散状况 一.溶液 1.溶质:被溶解的物质,可以是固体、液体和气体(糖、高锰酸钾、碘)。 2.溶剂:能溶解替他物质的物质,一般是液体(水、酒精、汽油)。 3.溶液:一种或几种物质,溶解到另一种物质里,形成的均一、稳定的混合物。 4.混合物:由多种物质组成的物质。 二.悬浊液和乳浊液 1.悬浊液(悬浮液):固体小颗粒悬浮在液体里,即固体小颗粒分散到液体里形成的物质。 2.乳浊液(乳状液):油脂形成很小的液滴悬浮在水里,即小液滴分散到液体里形成的物质。 【例题1】下列有关溶液的说法,正确的是() A.溶液通常是液体,溶质一定是固体 B.凡是溶液一定是混合物 C.一种物质分散到另一种物质中,形成的液体是溶液 D.均一稳定的液体是溶液【例题2】生活中的洗涤问题大都与化学知识有关。下列有关说法不正确的是() A.厨房洗涤剂可使餐具上的油污乳化 B.汽油可溶解衣服上的油渍 C.食醋可用来除去热水瓶中的水垢 D.自来水可溶解掉铁栅栏上的铁锈 【例题3】让乳浊液静置许久,液体小颗粒一定会() A.下沉B.上浮C.均匀分散D.上浮或下沉 【例题4】下列液体不属于溶液的是() A.白酒 B.食盐水C.医用酒精D.蒸馏水 三.实验操作 1.固体药品的取用: (1)固体粉末:①用药匙或纸槽取药(每次使用后都必须擦拭看尽); ②试管倾斜,把药匙送入试管底部,然后使试管竖立起来,让药品全部落

在底部;或试管水平放置,把纸槽送入底部,然后竖立起来。 (2)取块状固体:试管横放,用镊子把药品放入试管口,再慢慢竖立起来,使药品慢慢滑到底部。 2.液体药品的取用: (1)液体盛在细口瓶中,取用时,瓶塞倒放桌上,一手拿试剂瓶(标签向手心,以免被药液腐蚀),另一手斜持试管,使瓶口紧挨试管口,让液体缓缓流入试管内,倒完后应立即盖紧瓶盖,把瓶子放回原处,注意标签向外放。 (2)用量筒量取一定量的液体,首先选取合适量程的量筒,然后将液体倒入量筒内,当接近刻度线时用滴管调到所需液体的量(眼睛平视液面下沿) 【例题5】下列图示的实验基本操作正确的是() A. B. C. D. 【例题6】下列取用固体药品的操作正确的是() A. B. C. D. 1.5 物质的溶解 一.物质的溶解性 1.溶解性:一种物质在另一种物质中的溶解能力。 2.影响物质溶解的因素:①温度②溶剂的量③溶剂的种类 3.有的物质溶解会放出热量,使溶液温度升高;有的溶质溶解会吸收热量,使溶液温度降低;有点物质溶解时,温度没有明显的变化。 如:氢氧化钠:溶解时放出热量,使液体温度升高; 硝酸铵:溶解时吸收热量,使液体温度降低; 氯化钠、蔗糖等:溶解时既不放热也不吸热。 4.影响物质在水中溶解快慢的因素:①跟温度有关:温度越高,溶解越快; ②跟搅拌有关:搅拌加快溶解; ③跟溶质颗粒大小有关:颗粒越小,溶解越快。二.饱和溶液 1.饱和溶液:在一定温度下,在一定量的溶剂里,不能继续溶解某种溶质的溶液。

《环境科学概论》复习提纲

《环境科学概论》复习提纲 第一章绪论 1、环境的概念(以环境科学的概念为主) 2、环境的分类(按主体分类和按成因分类) 3、自然环境的要素包括哪些? 4、环境的特性有哪些? 5、如何理解环境的整体性? 6、如何理解环境的隐蔽性和滞后性? 7、什么是环境问题? 8、环境问题分类? 9、两次环境问题高潮出现的时间是什么? 10、两次环境问题高潮时期各具有什么特点?引起的主要原因是什么? 11、当今世界面临的主要环境问题有哪些? 12、环境科学研究的对象和目的分别是什么? 13、环境科学诞生于什么时间? 第二章大气环境 1、大气的垂直分层? 2、大气的组成分类? 3、大气污染的分类? 4、大气污染物的分类 5、温室气体 6、酸雨的定义? 第三章水体环境 1、水体污染的类型? 2、水质指标COD,BOD的含义? 3、城市污水处理分级? 第四章土壤环境 1、土壤背景值和土壤环境容量的概念? 2、土壤污染具有什么特点? 3、土壤污染物的分类? 4、土壤污染的类型? 第五章固体废物与环境 1、什么是固体废物? 2、固体废物处理和固体废物处置各是什么意思? 3、固体废物的分类? 4、固体废物污染的特点? 5、控制固体废物污染的技术政策? 第六章物理环境 1、噪声污染? 2、国家《城市区域环境噪声标准》中,明确规定的城市五类区域的环境噪声最高限值分别是多少?

3、噪声控制的原则? 4、光污染? 第七章生物环境 1、生态系统的功能? 2、生物多样性? 3、生物多样性丧失的主要原因? 4、生物多样性保护? 第八章环境管理 1、“三同步、三统一”方针? 2、我国环境管理的三大基本政策是什么? 3、我国环境管理的基本制度有哪些? 第九章环境科学技术与方法 1、环境监测分类? 2、什么是环境监测? 3、环境评价? 4、环境影响评价应遵循的原则?

环境科学概论试卷 B卷 及答案

环境科学概论试卷 B卷及答案 环境科学概论试卷(B卷)及答案 一、选择题(每题2分,共20分,多选) 1、那两种汞化物毒性最大1.4 (1)HgO(2)Hg2Cl2(3)Hg(4)Hg(CH3)2 2、生态工程的特点与优势1.2 (1)资源低消耗(2)成本多效益(3)设计多样化(4)工程人为化 3、全球环境变化中次生环境问题1.3(1)酸雨污染(2)水土流失(3)生物多 样性锐减(4)海洋资源保护 4、复合污染生态效应机制1.4 (1)协作作用(2)相互作用(3)降低作用(4)独立作用 5、环境科学数据的重要来源1.3 (1)环境监测(2)网络(3)科技期刊(4)学术讲座 6、河流环境监测点的设置原则3.4 (1)城市污染(2)面源污染(3)河流的宽度(4)河流的深度与流速 7、有效预防污染最重要的手段2.4 (1)污染控制技术(2)法律与法规(3)环境经济手段(4)公众参与 8、空气污染指数的监测指标1.2 (1)TSP(2)NOX(3)灰尘(4)病毒 9、中国可持续发展战略对策1.4 (1)节约资源与能源(2)推行污染治理与管理(3)制定法律与法规(4)绿 色生活方式 10、与绿色核算相比经济核算的不足:1.4 没反映自然资源的消耗(2)计算成本不准确(3)没有计算人类的消费(4)(1)

环境成本费用 二、名词解释(任选3题,每题6分,共18分) 1、有机污染物与POPs 有机污染物是指由人为因素产生并排放到环境中,由于超出环境容量和环境承载力而累积,达到一定浓度,对环境及人体健康带来影响并造成危害的有机物质。 POPs,持久性有机物,是指一类具有半挥发性、难降解、高脂溶性等理化性质,可进行远距离甚至全球尺度的迁移扩散,并通过食物链在生物体内浓缩累积,对人体和生态环境产生毒性影响的有机污染物。 2、全球环境变化与温室效应 全球环境变化是指由于自然因素和人为因素所导致的全球环境问题及其相互作用。 温室效应是指温室气体如CO2、CH4、N2O、O3、CFCS、O3等物质允许太阳的短波辐射通向地表,而部分吸收地表长波辐射,使大气具有与温室中玻璃相类似的特性,即温室效应。 3、污染物河口扩散模式与海水入侵 污染物河口入海的扩散模式:p233 由河口向海湾的流线多呈喇叭状,在稳定条件下,污染物以半圆形散布。设各个方向上的扩散系数相等,连续流入的污染物浓度为p0,则在半径为r处的污染物浓度。 海水入侵:指河口生态系统由于入海水量的不足或断流,导致咸淡水平衡被打破,使海水倒灌,影响生态系统的多样性和水量、水沙平衡,同时也会影响能量和物质的平衡,产生生态退化和环境恶化和地下水咸化等一系列严重问题。 4、生态系统结构与景观

上海大学2018年硕士《材料科学基础》考试大纲

上海大学2018年硕士《材料科学基础》考试大纲复习要求: 要求考生掌握金属材料的结构、组织、性能方面的基本概念、基本原理;理解金属材料的结构、组织、性能之间的相互关系和基本变化规律。 二、主要复习内容: (一)晶体学基础 理解晶体与非晶体、晶体结构与空间点阵的差异;掌握晶面指数和晶向指数的标注方法和画法;掌握立方晶系晶面与晶向平行或垂直的判断;掌握立方晶系晶面族和晶向族的展开;掌握面心立方、体心立方、密排六方晶胞中原子数、配位数、紧密系数的计算方法;掌握面心立方和密排六方的堆垛方式的描述及其它们之间的差异。 重点:晶体中原子结构的空间概念及其解析描述(晶面和晶向指数)。 (二)固体材料的结构 掌握波尔理论和波动力学理论对原子核外电子的运动轨道的描述。掌握波粒两相性的基本方程。掌握离子键、共价键、金属键、分子键和氢键的结构差异。了解结合键与电子分布的关系和键合作用力的来源。掌握影响相结构的因素。了解不同固溶体的结构差异。 重点:一些重要类型固体材料的结构特点及其与性能的关系。 (三)晶体中的缺陷 掌握缺陷的类型;掌握点缺陷存在的必然性;掌握点缺陷对晶体性能的影响及其应用。理解位错的几何结构特点;掌握柏矢量的求法;掌握用位错的应变能进行位错运动趋势分析的方法。掌握位错与溶质原子的交互作用,掌握位错与位错的交互作用。掌握位错的运动形式。掌握位错反应的判断;了解弗兰克不全位错和肖克莱不全位错的形成。 重点:位错的基本概念和基本性质。 (四)固态中的扩散 理解固体中的扩散现象及其与原子运动的关系,掌握扩散第一定律和第二定律适用的场合及其对相应的扩散过程进行分析的方法。掌握几种重要的扩散机制适用的对象,了解柯肯达尔效应的意义。掌握温度和晶体结构对扩散的影响。 重点:扩散的基本知识及其在材料科学中的应用 (五)相图 掌握相律的描述和计算,及其对相平衡的解释;掌握二元合金中匀晶、共晶、包晶、共析、二次相析出等转变的图形、反应式;掌握二元典型合金的平衡结晶过程分析、冷却曲线;掌握二元合金中匀晶、共晶、共析、二次相析出的平衡相和平衡组织名称、相对量的计算;掌握铁-渗碳体相图及其典型合金的平衡冷却曲线分析、反应式、平衡相计算、平衡组织计算、组织示意图绘制;掌握简单三元合金的相平衡分析、冷却曲线分析、截面图分析;定性的掌握单相固溶体自由能的求解方法,掌握单相固溶体自由能表达式,掌握固溶体的自由能-成分曲线形式,掌握混合相自由能表达式,了解相平衡条件表达式,掌握相平衡的公切线法则。

八年级上科学第一章内容

八年级上第一章复习提纲 班级___________ 姓名___________ 第一节、地球上的水 1、海洋水(96.53%):咸水,地球上最庞大的水体 陆地咸水(0.94%) 水圈陆地淡水:冰川水、地下淡水、湖泊淡水、土壤水、河水等淡水(2.53%)为人类提供了几乎全部的生活和生产用水 大气水 例1:可供我们直接利用的水是:( ) A、河流水、埋藏较深的地下淡水、固体冰川 B、河流水、固体冰川、土壤水 C、河流水、固体冰川、淡水湖泊水 D、河流水、淡水湖泊水、埋藏较浅的地下淡水 2、大部分的水以液态形式存在,寒冷的极地和高山上:固态,空气:气态。 水循环路径:海洋—陆地、海洋—海洋、陆地—陆地 形成水循环的内因-----固液气三态变化,形成水循环的外因----太阳辐射和地心引力 例题2:能使陆地上的水不断得到补充,水资源得以再生的水循环是() A.海上内循环 B.海陆间循环 C.陆上内循环 D.大洋循环 例题3:下列有关地球上水的分布、循环和利用的说法中,正确的是()。 A.陆地淡水约占地球总水量的 96.53% B.水是生物生存所必需的最基本的物质之一 C.人类直接利用最多的水资源是海洋水 D.水循环的环节只有蒸发和降水 3、水循环环节:蒸发(蒸腾)、水汽输送、降水、下渗、地表径流、地下径流

陆地上的河流水、湖泊水和海洋水以,植物体以释放出来。 4、供人们使用的水资源:某一区域,一段时间内降水总量和同期蒸发损失的水量之差,就是提供地表和地下径流的水量。 5、水循环越活跃,水资源就越丰富:赤道附近及沿海地区,水资源丰富;内陆和沙漠地区,水资源贫乏。 例题4:在下列四个选项中,水循环最活跃的是()。 A.地表裸露的沙漠地区 B.森林覆盖良好的水库区 C.长江、黄河发源的地区 D.冰川广布的南极大陆 6、我国是全球人均水资源最贫乏的国家之一。 空间分布不均匀:大量淡水资源集中在南方,北方只有南方的四分之一。 (解决策略:跨流域调水如中国的南水北调) 时间(季节)分布不均匀:夏季丰富、冬季欠缺。江河径流量年际变化大,北方更为明显(解决测略:修建水库) 7、最早的生命出现在海洋,水是生命的摇篮。水是生物生存所必需的最基本物质之一 8、水是植物的重要组成部分 9、水是动物生存的基本条件。人体水含量:70%-80%,水母含量最高:98%,健康成年人每天平均需水量:2.5升 例题5:驱动水循环过程的能量主要来自于() A、地球 B、太阳 C、雨 D、海洋 第二节、水的组成 10.水的电解实验: 现象:两个电极上出现气泡,试管内液面下降, 正负极产生的气体体积比为1:2 氧气:接正极,检验方法:使带火星的木条复燃 氢气:接负极,检验方法:能燃烧并产生淡蓝色火焰 体积比:氧气:氢气为1:2。 实验结论:水是由氢(元素)和氧(元素)组成。 反应的文字表达式: 水中加少许硫酸钠或氢氧化钠(烧碱):增加水的导电性 如何从图中判断哪根试管产生的是氢气?水少的(气体多的)试管为氢气 11、水分子的构成: ①分子由原子构成;一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的 ②水电解是一个化学变化; ③水是由氢(元素)和氧(元素)组成的;