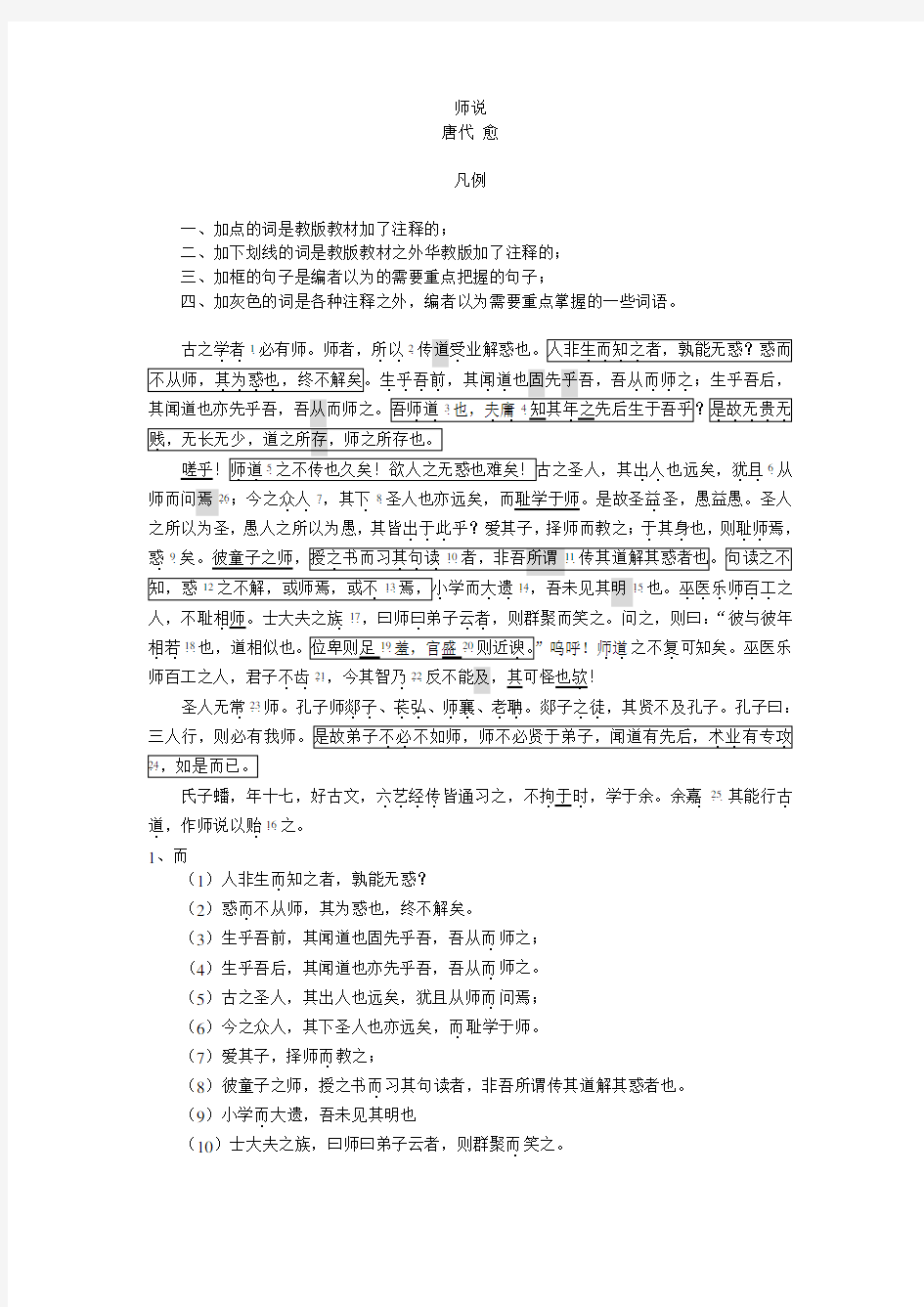

师说文言基础知识整理

师说

唐代愈

凡例

一、加点的词是教版教材加了注释的;

二、加下划线的词是教版教材之外华教版加了注释的;

三、加框的句子是编者以为的需要重点把握的句子;

四、加灰色的词是各种注释之外,编者以为需要重点掌握的一些词语。

师而问焉26..;今之众人

..7.,其下.8.圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益.圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,

之人,不耻相.师。士大夫之族17..,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年

相若

..18....之不复.可知矣。巫医乐

师百工之人,君子不齿

..21..,今其智乃.22..反不能及,其可怪也欤.!

圣人无常.23..师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:

氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传

....皆通习之,不拘.于时.,学于余。余嘉.25..其能行古.道.,作师说以贻.16..之。

1、而

(1)人非生而.知之者,孰能无惑?

(2)惑而.不从师,其为惑也,终不解矣。

(3)生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而.师之;

(4)生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而.师之。

(5)古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而.问焉;

(6)今之众人,其下圣人也亦远矣,而.耻学于师。

(7)爱其子,择师而.教之;

(8)彼童子之师,授之书而.习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

(9)小学而.大遗,吾未见其明也

(10)士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而.笑之。

(11)闻道有先后,术业有专攻,如是而.已。

2、乎

(1)生乎.吾前,

(2)其闻道也固先乎.吾

(3)生乎.吾后

(4)夫庸知其年之先后生于吾乎.

(5)嗟乎.

(6)圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎.?

3、乃

(1)今其智乃.反不能及,其可怪也欤!

4、其

(1)惑而不从师,其.为惑也,终不解矣。

(2)生乎吾前,其.闻道也固先乎吾,吾从而师之;

(3)生乎吾后,其.闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

(4)吾师道也,夫庸知其.年之先后生于吾乎?

(5)古之圣人,其.出人也远矣,犹且从师而问焉;

(6)今之众人,其.下圣人也亦远矣,而耻学于师。

(7)圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其.皆出于此乎?

(8)爱其子

..,择师而教之;

(9)于其.身也,则耻师焉,惑矣。

(10)彼童子之师,授之书而习其.句读者,

(11)非吾所谓传其.道解其.惑者也。

(12)吾未见其.明也

(13)今其.智乃反不能及

(14)其.可怪也欤

(15)郯子之徒,其.贤不及孔子

(16)余嘉其.能行古道,作师说以贻之。

5、且

(1)古之圣人,其出人也远矣,犹且.从师而问焉

6、若

(1)彼与彼年相若.也,道相似也

7、所

(1)师者,所以

..传道受业解惑也。

(2)道之所存,师之所.存也。

(3)圣人之所以

..为圣

(4)愚人之所以

..为愚

(5)授之书而习其句读者,非吾所谓

..传其道解其惑者也8、为

(1)惑而不从师,其为.惑也,终不解矣。

(2)圣人之所以为.圣

(3)愚人之所以为.愚

9、焉

(1)古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;.

(2)于其身也,则耻师焉.,惑矣

(3)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉.

10、以

(1)师者,所以.传道受业解惑也

(2)圣人之所以.为圣

(3)愚人之所以.为愚

(4)作师说以.贻之

11、于

(1)夫庸知其年之先后生于.吾乎?

(2)今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于.师

(3)圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于.此乎

(4)于.其身也,则耻师焉,惑矣

(5)是故弟子不必不如师,师不必贤于.弟子

(6)不拘于.时

(7)学于.余

12、与

(1)彼与.彼年相若也,道相似也

13、也

(1)师者,所以传道受业解惑也.

(2)惑而不从师,其为惑也.,终不解矣

(3)生乎吾前,其闻道也.固先乎吾,吾从而师之

(4)生乎吾后,其闻道也.亦先乎吾,吾从而师之

(5)吾师道也.,夫庸知其年之先后生于吾乎

(6)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也.。

(7)师道之不传也.久矣

(8)欲人之无惑也.难矣

(9)古之圣人,其出人也.远矣

(10)今之众人,其下圣人也.亦远矣

(11)于其身也.,则耻师焉,惑矣

(12)非吾所谓传其道解其惑者也.

(13)小学而大遗,吾未见其明也.

(14)彼与彼年相若也,道相似也.

14、则

(1)于其身也,则.耻师焉

(2)士大夫之族,曰师曰弟子云者,则.群聚而笑之(3)问之,则.曰:“彼与彼年相若也,道相似也。

(4)位卑则.足羞,官盛则近谀。”

(5)三人行,则.必有我师

15、者

(1)古之学者.必有师

(2)师者.,所以传道受业解惑也

(3)人非生而知之者.,孰能无惑

(4)彼童子之师,授之书而习其句读者.

(5)非吾所谓传其道解其惑者.也

(6)士大夫之.族,曰师曰弟子云者.,则群聚而笑之.

16、之

(1)古之.学者必有师

(2)人非生而知之.者

(3)吾从而师之.

(4)夫庸知其年之.先后生于吾乎

(5)道之.所存

(6)师之.所存也

(7)师道之.不传也久矣

(8)欲人之.无惑也难矣

(9)古之.圣人,其出人也远矣

(10)今之.众人,其下圣人也亦远矣

(11)圣人之.所以为圣

(12)愚人之.所以为愚

(13)爱其子,择师而教之.

(14)彼童子之.师

(15)授之.书而习其句读者

(16)句读之.不知

(17)惑之.不解

(18)巫医乐师百工之.人

(19)士大夫之.族

(20)群聚而笑之.

(21)问之.,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。(22)师道之.不复可知矣

(23)郯子之.徒,其贤不及孔子

(24)六艺经传皆通习之.

(25)作师说以贻之.

高考文言文基础知识复习《师说》知识点全梳理

高考文言文基础知识复习《师说》知识点全梳理 高考文言文基础知识复习《师说》知识点全梳理 一、知识点梳理 1、文体知识 “说”是古代用以记叙、议论或说明等方式来阐述事理的文体。既可以发表议论,也可以记事, 都是为了表明作者的见解,说明寄寓的道理。《文章辨体序说》:“说者,释也,解释义理而以己意述之也。”“说”的语言通常简洁明了,寓意深刻;写法较灵活,跟现代的杂文大体相似,通常采以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,这就是我们所说的“托物寓意”。“说”就是“谈谈”的意思,比如“马说”从字面上可以解作“说说千里马”或“说说千里马的问题”《爱莲说》、《马说》、《捕蛇者说》、《师说》、《黄生借书说》就属这一文体。 2、作家作品 韩愈(768~824)唐代文学家、哲学家。字退之,河南河阳人,汉族。祖籍昌黎(今辽宁义县),自谓“郡望昌黎”,故世称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。谥号“文”,又称韩文公。他是唐代古文运动的倡导者,主张学习先秦两汉的散文语言,破骈为散,扩大文言文的表达功能。宋代苏

轼称他“文起八代之衰”,明人推他为唐宋八大家之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文页 1 第宗”之名。作品都收在《昌黎先生集》里。 3、课文解读 《师说》作于唐贞元十八年(公元802年)韩愈任四门博士时,是说明教师的重要作用,从师学习的必要性以及择师的原则。抨击当时士大夫之族耻于从师的错误观念,倡导从师而学的风气,同时,也是对那些诽谤者的一个公开答复和严正的驳斥。本文利用正反对比、破立结合的论证方法,富有特色。而且涉及很多重要字词及文言现象,例如“师”、“学者”、“惑”等,我们应该掌握这些词含义,夯实古文功底。 二、综合练习题 (一)给下列词注音: 受业()解惑()愚笨()乐师()阿谀()郯子()苌弘()师襄()老聃()李潘()经传()或不焉()嘉()贻()句读()读书()嗟乎()长幼() (二)解释下列句子中词语的含义 ⑴【师】 ①古之学者必有师:() ②巫医乐师百工之人:() ③吾师道也:()

文言文基础知识:文言文常识大全讲解

文言文基础知识:文言文常识大全 本文题目:文言文基础知识:文言文常识大全 掌握了一定数量的文言实词和虚词,应该说就具备了读懂文言文的基本条件,并且也的确能通部分文句,因为古今语法差异不大,句子的组合次序基本相同,如果真的对现代汉语语法知识掌握比较牢固,并能熟练地分析各种句子,那么文言百分之七十的常见句式也就能触类旁通了。但古今毕竟有异,例如,若不懂古汉语宾语前置的知识,就译不通“宋何罪之有”(《公输》)、“一羽之不举,为不用力焉”(《齐桓晋文之事章》),用现代汉语语序“硬译”,则会译成:“什么罪的有?”“一支羽毛的不能举起,是不用力气。”这使人想起日本人说中国话。因此古汉语语法不但要学,而且要认真学。力量要放在古今语法歧异之处,即与现代汉语不同的所谓特殊句式。这些特殊句式是:判断句、被动句、省略句、特殊语序(宾语前置、定语后置、介宾结构后置……)一些固定格式等等。这些知识,随中学语文教材的学习,均能逐一接触到,这里强调几点: 1、可以借助虚词知识掌握文言句式。如“者”、“也”常用在判断句里;“哉”、“夫”常用来表感叹;“乎”、“与”、“邪”、“何”、“盍”、“孰”常用表疑问;“之”、“是”常用来表疑问;“之”、“是”常用来作句子倒装的标志等等。 2、要从与现代汉语的比较入手,掌握各种特殊语序句式的表示方法,要在理解的基础上牢记住这些形式。每一种形式要记一两个典型例句,以便类比判断。 3、背记一些固定的句式结构。如: “不亦……乎”?表反问,可译为“不是……吗?”(其中“亦”只起加强语气作用,可不译);

“无乃……乎?”表推测语气,比较委婉,可译为“恐怕……吗?”或者“莫非……吧?”; “得无……乎(耶)”表猜测、疑问语气,可译为“莫不是……吗?”“能不……吗?”或者“恐怕……吧?”; “如……何”、“若……何”、“奈……何”都表示疑问的格式,都可译为“把……怎么办?”、“拿……怎么样?”、“对……怎么样?”; “……孰与……”表示“与……相比,谁……”,常可译为“与……比较起来怎么样”; “其……乎?”表猜测或反问语气,可译为“大概……吧?”、“难道……吗?”; “何……为?”表询问或反问,可译为“为什么……呢?”或“有什么……呢?”; “有以……”、“无以……”,前者可译为“有什么可以拿(用)来……”,后者可译为“没什么可以拿(用)来……”; “有所……”、“无所……”,其中“所”是助词,“所……”是“有、无”的宾语,所以前者可译为“有……的”,后者可译为“没有……的”。 了解古代文化常识是完整把握文言文内蕴的必经之路 语言是社会政治、经济、文化的产物。文言文。不仅关涉着造字之源、句式之法、为文之妙,还包容着先哲之理、阴阳之变,乃至礼俗、宗法、地理、数术,更与古代历史密切相关。特别是先入我们中学教材的,又都是久传不衰的华章,其内蕴就更丰富、更深邃。那么,要准确理解古文文意,不具备一定的古代文化常识是不行的。我们在逐篇学习古文的过程中,要注意点滴积累,而且还要做必

初一文言文知识点汇总

初一文言文知识点汇总 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

《智子疑邻》 课文: 宋有富人,天雨(下雨)墙坏(毁坏)。其(他的)子曰:“不筑(修补),必将有盗。”其邻人之父(老人fǔ)亦云(也这样说)。暮(晚上)而果(果然)大亡(丢失)其财,其家甚智(认为……聪明)其子,而(表转折,却)疑邻人之父。 1.本文选自战国末期着名思想家韩非的着作《韩非子》。 2.在文中括号内给加点字解释: 3.给全文翻译: 宋国有一个富人,因天下大雨,(他家的)墙坍塌下来。他儿子说:“如果不(赶紧)修补它,一定有盗贼进来。”隔壁的老人也这么说。(可富人不听他们的话。)这天晚上果然丢失了大量财物,这家人很赞赏儿子的聪明,却怀疑偷盗的是隔壁的老人。4.写出文章的寓意:听意见只应听正确的,而不要看这意见是什么人提出,对人不能持偏见。(告诉人们不能凭空随意猜疑或赞赏别人,要实事求是。) 《塞翁失马》 课文: 近(靠近)塞上之人有善(擅长,善于)术者(的人),马无故(原因,缘故)亡(逃跑)而入胡。人皆(都)吊(安慰)之,其父曰:“此何遽(就)不为(是)福乎(呢)”居(经过)数月,其马将(带领)胡骏马而归。人皆贺之,其父曰:“此何遽不能为祸乎”家富(富有)良马,其子好(喜欢)骑,堕(摔下)而折(折断)其髀(大腿)。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎”居一年,胡人大入塞,丁壮者引(拉)弦而战。近塞之人,死者十九(十分之九,绝大部分)。此(这个人)独以(因为)跛(瘸腿)之故(原因,缘故),父子相保(保全)。 1.本文选自西汉(朝代)淮南王刘安编着的《淮南子》,此书又名《淮南鸿烈》。2.在文中括号内给加点字解释。 3.给全文翻译: 靠近长城一带的人,有个精通术数的人,(一天他家的)马无缘无故逃到胡人那边去了。人们都来安慰他,他却说:“这怎么就不是福气呢”过了几个月,他那匹马(竟然)带领着胡人的骏马回来了。人们都来祝贺他,他却说:“这怎么就不可能是祸患呢”家里富有很多好马,他儿子喜欢骑马,(一次从马上)摔下来,折断了大腿骨。人们都来安慰他,他却说:“这怎么就不是福气呢”过了一年,胡人大举进攻,进了长城,壮年男人都拿起弓箭去打仗。靠近长城一带的人,绝大多数都战死沙场。这个人唯独因为瘸腿的原因,父子的性命都得以保全。 4.下列各句加点的“之”意思和用法都相同的一项是( C ) ①近塞上之人有善术者②友人惭,下车引之③其邻人之父亦云 ④人皆吊之⑤故时有物外之趣⑥驱之别院 A、①③⑥ B、②④⑥ C、①③⑤ D、②④⑤

必修文言文基础知识检测

人教新课标版高中语文必修(1-5)文言文基础知识检测 命题设计:刘加军 一.写出下列句子中的通假字并解释(20分,每个0.5分) 1. 秦伯说(通__ __,________) 2.燕王诚振怖大王之威(通___,________) 3.卒起不意,尽失其度(通__ __,________) 4.距关,毋内诸侯(通___,_______ _) 5.要项伯(通_ ___,________) 6.不敢倍 德(通__ __,_____ ___) 7.令将军与臣有郤(通__ __,________)8.燕王拜送于庭(通__ __,________) 9.悟言一室之内(通__ __,________)10.浩浩乎如冯虚御风(通__ __,________) 11.山川相缪(通__ __,________)12.举匏樽以相属(通__ __,________) 13.杯盘狼籍(通__ __,________)14.士之耽兮,犹可说也(通__ __,________) 15.淇则有岸,隰则有泮(通__ __,________)16.曰归曰归,岁亦莫止(通__ __,________) 17.偭规矩而改错(通__ __,________)18.忳郁邑余侘傺兮(通__ __,________) 19.何方圜之能周兮(通__ __,________)20.进不入以离尤兮(通__ __,________) 21.芳菲菲其弥章(通__ __,________)22.终老不复取(通__ __,________) 23.曲终收拨当心画(通__ __,______)24.颁白者不负戴于道路矣(通__ ,_____) 25.涂有饿莩而不知发(通__ __,________)26.则知明而行无过矣(通__ __,________) 27.君子生非异也(通__ __,______)28.合从缔交(通__ __, ________)

师说文言文知识整理

师说文言文知识整理 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

《师说》文言知识整理 一. 通假字 1 师者,所以传道受业解惑也(受,通“授”,教授) 2 或师焉,或不焉(不,通“否”,fǒu) 二、古今异义 (1)古之学者必有师 古义:求学的人;今义:指在学术上有一定成就的人 (2)师者,所以传道受业解惑也 古义:用来……的;今义:表因果关系的连词 (3)是故弟子不必不如师 古义:不一定;今义:用不着 (4)是故无贵无贱,无长无少 古义:无论;今义:没有,常为否定副词 (5)吾从而师之 古义:跟随而且;今义:表目的或结果的连词 (6)今之众人 古义:一般人;今义:众多的人,大家 (7)小学而大遗 古义:小的方面学习 今义:指教育的一个阶段,也指实施这种教育的机构(常指与中学、大学相对的“小学”) 三、一词多义 1 师? ① 古之学者必有师(名词,老师) ② 师道之不传也久矣(动词,从师求学) ③ 吾从而师之(名词的意动用法,以……为师) ④ 吾师道也(名词作动词,学习) 2.传? ① 师者,所以传道受业解惑也(动词,传授) ② 师道之不传也久矣(动词,流传) ③ 六艺经传皆通习之(zhuàn,名词,解释经文的着作) 3.道? ① 传道受业解惑也(名词,道理) ② 师道之不传也久矣(有“风尚”的意思) ③ 道相似也(名词,道德学问) 4.惑? ① 惑之不解(名词,疑难问题) ② 于其身也,则耻师焉,惑矣(形容词,糊涂) ③ 惑而不从师(动词,遇到疑难问题) 5. 乎

(1)生乎吾前,其闻道也固先乎吾(介词,相当于“于”,前一个是“在”的意思;后一个是“比”,表比较) (2)夫庸知其年之先后生于吾乎(语气助词,表反问,译为“吗”) (3)其皆出于此乎(语气助词,表揣测,译为“吗”或“吧”) (4)嗟乎!师道之不传了久矣(语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”)6. 而 (1)人非生而知之者(连词,表承接) (2)惑而不从师(连词,表转折) (3)吾从而师之(连词,表承接) (4) 择师而教之(连词,表承接) (5) 授之书而习其句读者(连词,表并列) (6) 小学而大遗(连词,表转折) (7) 则群聚而笑之(连词,表修饰) (8) 如是而已(与“已”连用,表陈述语气) 7. 之 (1)古之学者必有师(结构助词,的) (2)人非生而知之者(代词,指代知识、道理等) (3)道之所存,师之所存也(助词,主谓之间取消句子独立性) (4) 夫庸知其年之先后生于吾乎(助词,主谓之间取消句子独立性) (5) 师道之不传也久矣(助词,主谓之间取消句子独立性) (6) 欲人之无惑也难矣(助词,主谓之间取消句子独立性) (7) 圣人之所以为圣(代词,指代这件事) (8) 彼童子之师,授之书而习其句读者(助词,的;代词,指代童子) (9) 句读之不知,惑之不解(助词,宾语前置的标志) (10) 巫医乐师百工之人(代词,这,这一类) (11)郯子之徒(代词,这,这一类) (12)六艺经传皆通习之(音节助词,起凑足音节的作用,不译) (13)作师说以贻之(代词,他,指代李蟠) 8. 其 (1)其为惑也终不解矣(代词,那些,指代疑难问题) (2)其闻道也固先乎吾(代词,他,指代“生乎吾前”者) (3)夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的) (4)其皆出于此乎(副词,表揣测语气,大概) (5)其可怪也欤(副词,与“也欤”配合表反问语气,相当于“这不是……吗”)9. 于 (1)夫庸知其年之先后生于吾乎(介词,比) (2)而耻学于师(介词,向) (3)于其身也(介词,对于) (4)皆出于此乎(介词,从) (5)不拘于时(介词,表被动,被) 10. 也 (1)师者,所以传道受业解惑也(句末语气助词,与“者”连用,表判断) (2)其闻道也固先乎吾(句中语气助词,表停顿) (3)其为惑也终不解矣(句中语气助词,表停顿)

必修一文言文基础知识梳理

必修一文言文基础知识梳理 烛之武退秦师 一、指出下列句中的通假字并解释 1.今老矣,无能为也已通“”,释义: 1.已,同“矣”,了。 2.行李之往来,共其乏困通“”,释义: 2.共,通“供”,供给。 3.夫晋,何厌之有通“”,释义: 3.厌,通“餍”,知足,满足。 4.秦伯说,与郑人盟通“”,释义: 4.说,通“悦”,高兴。 5.失其所与,不知通“”,释义: 5.知,通“智”,明智。

二、一词多义 1、贰 ①以其无礼于晋,且贰.于楚也 ②不迁怒,不贰.过 1、贰:①从属二主;②再,重复。 2、鄙 ①蜀之鄙.有二僧 ②越国以鄙.远,君知其难也 ③肉食者鄙.,未能远谋 ④我皆有礼,夫犹鄙.我 2、鄙:①边邑,边远的地方;②把……作为边邑;③庸俗,鄙陋;④轻视,看不起。 3、许 ①许.君焦、瑕,朝济而夕设版焉 ②杂然相许. ③潭中鱼可百许.头

④先生不知何许.人也 3、许:①答应,听从;②赞同;③约数; ④表处所,地方。 4、微 ①微.夫人之力不及此 ②参如微.时,与萧何善 ③微.言大义 ④见微.知著 ⑤国势衰微. 4、微:①假如没有;②卑贱;③幽微,精妙;④隐蔽,不显露;⑤衰败。 5、敝 ①因人之力而敝.之 ②曹操之众,远来疲敝. ③使史更敝.衣草 5、敝:①损害,衰败;②敝:疲惫;③屦

坏,破旧。 6、焉 ①焉.用亡郑以陪邻 ②若不阙秦,将焉.取之 ③子亦有不利焉. ④朝济而夕设版焉. 6、焉:①何,为什么;②哪里;③语气助词,如“啊”;④兼词,“于之”,在那里。 7、以 ①以.其无礼于晋②敢以.烦执事③越国以.鄙远④焉用亡郑以.陪邻⑤若舍郑以.为东道主⑥以.乱易整⑦阙秦以.利晋 7、以:①连词,因为;②介词,拿,来; ③连词,表顺承;④连词,表顺承;⑤介词,把;⑥介词,用;⑦连词,用来。 8、而

高中语文必修(1-5)文言文基础知识检测

高中语文必修(1-5)文言文基础知识检测 一.写出下列句子中的通假字并解释(20分,每个0.5 分) 1. 秦伯说(通__ __,________) 2.燕王诚振怖大王之威(通___,________) 3.卒起不意,尽失其度(通__ __,________) 4.距关,毋内诸侯(通___,_______ _) 5.要项伯(通_ ___,________) 6.不敢倍德(通__ __,_____ ___) 7.令将军与臣有郤(通__ __,________)8.燕王拜送于庭(通__ __,________) 9.悟言一室之内(通__ __,________)10.浩浩乎如冯虚御风(通__ __,________) 11.山川相缪(通__ __,________)12.举匏樽以相属(通__ __,________) 13.杯盘狼籍(通__ __,________)14.士之耽兮,犹可说也(通__ __,________)15.淇则有岸,隰则有泮(通__ __,________)16.曰归曰归,岁亦莫止(通__ __,________)17.偭规矩而改错(通__ __,________)18.忳郁邑余侘傺兮(通__ __,________) 19.何方圜之能周兮(通__ __,________)20.进不入以离尤兮(通__ __,________) 21.芳菲菲其弥章(通__ __,________)22.终老不复取(通__ __,________) 23.曲终收拨当心画(通__ __,______)24.颁白者不负戴于道路矣(通__ ,_____) 25.涂有饿莩而不知发(通__ __,________)26.则知明而行无过矣(通__ __,________) 27.君子生非异也(通__ __,______)28.合从缔交(通__ __,________) 29.秦有余力而制其弊(通__ __,________)30.始皇既没(通__ __,________) 31.而倔起阡陌之中(通__ __,________)32.赢粮而景从(通__ __,________) 33.或师焉,或不焉(通__ __,________)34.与旃毛并咽。(通_ __,_____) 35.空自苦亡人之地。(通__,___)36.女为人臣子,不顾恩义,畔主背亲。(通__,_)37.阴知奸党名姓,一时收禽(通__ __,______)38臣以险衅,夙遭闵凶(通__ __,________)39.此小大之辩也(通__ __,________)40.云销雨霁,彩彻区明(通__ __,________)

师说文言知识点归类A

师说文言知识点归类A This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

《师说》知识归类 【一词多义】 1.(师) ①古之学者必有师:(名词,老师) ②⑦⑧⑨⑩巫医乐师百工之人:(名词,作“专门技艺人”讲) ③吾师道也:(动词,学习) ④师道之不传也久矣:(动词,从师) ⑤吾从而师之:(意动用法以……为师) ⑥则耻师:(动词拜师)2.(之) ①择师而教之:(代词,指代人)②郯子之徒:(指示代词,连接定语和中心词,表示统一关系,相当于“这些”、“那些”) ③古之学者:(结构助词,表示修饰或领属关系,译为“的”) ④道之所存,师之所存也:(放在主谓之间,取消句子独立性) 句读之不知:(结构助词,表示宾语前置) ⑤人非生而知之.者:(代词,代道理) ⑥师道之.不传也久矣:(助词,消独) 3.(其) ①生乎吾前,其闻道也,固先乎吾:(人称代词,他)

②惑而不从师,其为惑也,终不解矣:(指示代词,那些) ③古之圣人,其出人也远矣:(人称代词,他们) ④夫庸知其年之先后生于吾乎:(人称代词,他们的) ⑤圣人之所以为圣……其皆出于此乎:(语气副词,表猜测,大概)⑥今其智乃反不能及,其可怪也欤:(语气副词,表感叹,多么)4.(惑) ①师者,所以传道受业解惑也:(名词,疑难问题) ②于其身也,则耻师焉,惑矣:(形容词,糊涂) 5.(道)①师者,所以传道受业解惑也:(名词,道理) ②师道之不传也久矣:(名词,风尚) ③余嘉其能行古道:(名词,道路、途径) 6.(乎) ①其皆出于此乎:(语气助词,表推测,吧) ②生乎吾前:(介词,表时间,在) ③固先乎吾:(介词,表比较,比) 7.(于) ①耻学于师:(介词,表示处所、方向,从、向)

高中语文必修一文言文基础知识检测(附答案)

高中文言文基础知识检测 必修一 1、烛之武退秦师 一、通假字 1.行李之往来,共其乏困(“______”通“_____”,______) 2.秦伯说,与郑人盟(“______”通“_____”) 3.失其所与,不知(“_____”通“______”) 4.今老矣,无能为也已(“_____”同“______”) 二、古今异义 1.若舍郑以为东道主 ...古义:__________ 今义:请客的主人 2.行李 ..之往来,共其乏困古义:_______今义:出门所带的包裹、箱子等 3.微夫人 ..之力不及此古义:________今义:对一般人的妻子的尊称 三、一词多义 1.微: (1)微夫人之力不及此 ( ) (2)微闻有鼠作作索索(《口技》) ( ) (3)烟涛微茫信难求(《梦游天姥吟留别》)( ) (4)猥以微贱,当侍东宫(《陈情表》) ( ) 2.若: (1)若使烛之武见秦君,师必退( ) (2)海内存知己,天涯若比邻(《送杜少府之任蜀州》)( ) (3)徐公不若君之美也(《邹忌讽齐王纳谏》)( ) (4)若入前为寿,寿毕,请以剑舞(《鸿门宴》) ( ) 3.鄙: (1)越国以鄙远,君知其难也 ( ) (2)蜀之鄙有二僧(《为学》) ( ) (3)肉食者鄙(《曹刿论战》)( ) (4)北蛮夷之鄙人,未尝见天子(《荆轲刺秦王》) ( ) (5)鄙贱之人,不知将军宽之至此也(《廉颇蔺相如列传》)( ) 4.图: (1)唯君图之( ) (2)召有司案图(《廉颇蔺相如列传》)( ) (3)而后乃今将图南(《逍遥游》) ( ) (4)不图子自归( ) 5.以: (1)以其无礼于晋 ( ) (2)敢以烦执事( ) (3)越国以鄙远( ) (4)若舍郑以为东道主 ( ) (5)以勇气闻于诸侯(《廉颇蔺相如列传》)( ) (6)夫夷以近,则游者众(《游褒禅山记》)( ) (7)则请立太子为王,以绝秦望(《廉颇蔺相如列传》) ( )

人教版高考语文文言知识整合必修三师说(含答案解析)

师说 一、通假字 1.师者,所以传道受业解惑也(“”通“”, ) 2.或师焉,或不焉(“”通“”) 二、古今异义 1.古之学者 ..必有师 古义: 今义:在学术上有一定成就的人 2.师者,所以 ..传道受业解惑也 古义: 今义:连词,表因果关系 3.吾从而 ..师之 古义: 今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就 今义:对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育 6.师不必 ..贤于弟子

古义: 今义:副词,表示事理上或情理上不需要 三、一词多义 1.传师者,所以传道受业解惑也() 师道之不传也久矣() 六艺经传皆通习之() 得璧,传之美人(《廉颇蔺相如列传》)() 舍相如广成传(《廉颇蔺相如列传》)() 2.从惑而不从师() 民弗从也(《曹刿论战》)() 弟走从军阿姨死(《琵琶行并序》)() 其印为予群从所得(《活板》)() 从余问古事(《项脊轩志》)() 指从此以往十五都予赵(《廉颇蔺相如列传》)() 于是从散约败(《过秦论》)() 樊哙从良坐(《鸿门宴》)() 3.师古之学者必有师() 巫医乐师百工之人() 孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃() 吾师道也() 或师焉,或不焉() 十年春,齐师伐我(《曹刿论战》)()

4.道师者,所以传道受业解惑也() 师道之不传也久矣() 彼与彼年相若也,道相似也() 有碑仆道(《游褒禅山记》)() 策之不以其道(《马说》)() 从郦山下,道芷阳间行(《鸿门宴》)() 5.则于其身也,则耻师焉() 三人行,则必有我师() 此则岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》)() 6.也师者,所以传道受业解惑也() 其闻道也固先乎吾() 君美甚,徐公何能及君也(《邹忌讽齐王纳谏》)() 其可怪也欤() 四、词类活用 (一)名词的活用 1.名词作动词 (1)吾师.道也( ) (2)其下.圣人也亦远矣( ) 2.名词作状语 则群.聚而笑之( ) 3.名词的意动用法 吾从而师.之( )

师说、劝学、过秦论、石钟山记文言知识点整理

一.字词 1. 通假字 1)师者,所以传道受.业解惑也。(同“授”,传授,讲授。) 2)或不焉(冋“否”) 古今异义 1)古之学.者必有师古: 求学的人。今:有专门学问的人。 2)小学而大遗古: 小的方面。今:学校。 3)今之众人古: 般人。今:表示很多人。 4)师者,所以.传道受业解惑也古: 用来……的。今:表示因果关系的连词。 5)吾从而师之古: 跟随并且。今:表目的或结果,是连词。 6)句读之不知古: 句子中间需要停顿的地方。今:看着文字发出声 音。 7)是故弟子不必不如师古: 不一定。今:用不着、不需要。 8)是故,无贵无贱,无长无少古: 无论。今:没有,否定副词。 3?词类活用 1)n. T意动 吾从而师之吾师道也 2) a. T n. 是故圣益圣,愚益愚(圣人、愚人) 小学而大遗(小的方面、大的方面) 位卑则足羞,官盛则近谀(卑:卑贱的人、低下的人;盛:势盛位高的人) 师者,所以传道受业解惑.也(疑惑的问题、糊涂的问题) 吾未见其明也(高明的地方) 3)n. T v.:其下圣人也亦远矣(低于) 4) a. T v.:惑而不从师(形容作动,遇到疑难问题) 5)使动:授之书而习.其句读者也(使……学习) 4. 一词多义 1)师 古之学者必有师.(名词,老师) 师道之不传也久矣(动词,从师求学) 吾从而师之(名词意动,以……为师) 吾师道也(名词意动,以……为师) 2)传 师者,所以传.道受业解惑也(动词,传授) 师道之不传也久矣(动词,流传)

六艺经传皆通习之(zhu a n,名词,解释六经的著作) 3)道 所以传道.受业解惑也(名词,道理) 师道之不传也久矣(风尚) 道相似也(名词,道德学问) 4)惑 惑之不解(名词,疑难问题) 于其身也,则耻师焉,惑.矣(形容词,糊涂) 惑而不从师(形容作动,遇到疑难问题) 5. 重点实词 1)其闻道也固.先乎吾(本来) 2)夫庸.知其年之后生于吾乎(难道) 3)犹且.从师而问焉(尚且,还) 4)士大夫之族.(类) 5)今其智乃.反不能及(竟然) 6)圣人无常.师(固定的) 7)余嘉.其能行古道(赞赏) 8)六艺经传皆通.习之(普遍) 9)于其身也,则耻师焉,惑.矣(糊涂) 6. 虚词 1. 而 1)连词,表承接 人非生而.知之者吾从而.师之择师而.教之 2)连词,表转折 惑而不从师小学而.大遗 3)连词,表并列 授之书而.习其句读者也 4)连词,表修饰 则群聚而.笑之 5)与“已”连用,表陈述语气 如是而.已 2. 于 1)介词,比:夫庸知其年之先后生于.吾乎 2)介词,向:而耻学于.师 3)介词,对于:于.其身也 4)介词,从:其皆出于.此乎 5)介词,表被动,被:不拘于.时 3.也 1)句中语气词,表停顿:其闻道也.固先乎吾 2)句末语气助词,与“欤”连用,加强语气:其可怪也欤 4.乎 1)介词,相当于“于”,在;表比较:生乎.吾前,其闻道也固先乎.吾2)语气助词,表反问,吗:夫庸知其年之先后生于吾乎. 3)语气助词,表揣测,吧:其皆出于此乎 . 4)语气助词,表感叹,与“嗟”连用,唉:嗟乎.!师道之不传也久矣

《师说》知识点整理教师版教学教材

《师说》知识点整理 教师版

精品文档 《师说》知识点整理 一、虚词 1. 乎 生乎吾前,其闻道也固先乎吾(介词,相当于“于”,“在”的意思;后一个是“比”,表比较) 夫庸知其年之先后生于吾乎(语气助词,表反问,译为“吗”) 其皆出于此乎(语气助词,表揣测,译为“吗”或“吧”) 嗟乎!师道之不传也久矣(语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”)2. 而 人非生而知之者(连词,表承接)惑而不从师(连词,表转折) 吾从而师之(连词,表承接)择师而教之(连词,表承接) 授之书而习其句读者(连词,表并列)小学而大遗(连词,表转折) 则群聚而笑之(连词,表修饰) 3. 之 古之学者必有师(助词,的) 人非生而知之者(代词,指代知识、道理等) 道之所存,师之所存也(助词,主谓之间取消句子独立性) 夫庸知其年之先后生于吾乎(助词,主谓之间取消句子独立性) 师道之不传也久矣(助词,主谓之间取消句子独立性) 欲人之无惑也难矣(助词,主谓之间取消句子独立性) 授之书而习其句读者(代词,指代童子) 句读之不知,惑之不解(助词,宾语前置的标志) 巫医乐师百工之人(代词,这,这一类) 郯子之徒(代词,这,这一类) 4. 其 夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的) 其闻道也固先乎吾(代词,他,指代“生乎吾前”者) 其皆出于此乎(副词,表揣测语气,大概) 其可怪也欤(副词,与“也欤”配合表反问语气,相当于“这不是……吗?”) 5. 于 夫庸知其年之先后生于吾乎(介词,比)而耻学于师(介词,向) 于其身也(介词,对于)不拘于时(介词,表被动,被) 二.实词 1.通假字 师者,所以传道受业解惑也受同授或师焉,或不焉。不同否 授之书而习其句读者读同逗 2.古今异义 古之学者必有师古义:求学的人 师者,所以传道受业解惑也古义:用来……的 是故,弟子不必不如师古义:不一定 是故,无贵无贱,无长无少古义:无论 吾从而师之古义:两个词。跟随、而且 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

基础知识过关测试——文言文阅读

基础知识过关测试——文言文阅读 姓名学号李白,字太白,兴圣皇帝①九世孙。其先隋末以罪徙西域,神龙初,遁还,客巴西。白之生,母梦长庚星,因以命之。十岁通诗书,既长,隐岷山。州举有道②,不应。苏颋为益州长史,见白,异之,曰:“是子天才英特,少益以学,可比相如。”然喜纵横术,击剑,为任侠,轻财重施。更客任城,与孔巢父、韩准、裴政、张叔明、陶沔居徂徕山,日沈饮,号“竹溪六逸”。 天宝初,南入会稽,与吴筠善,筠被召,故白亦至长安。往见贺知章,知章见其文,叹曰:“子,谪仙人也!”言于玄宗,召见金銮殿,论当世事,奏颂一篇。帝赐食,亲为调羹,有诏供奉翰林。白犹与饮徒醉于市。帝坐沈香亭子,意有所感,欲得白为乐章;召入,而白已醉,左右以水靧③面,稍解,援笔成文,婉丽精切无留思。帝爱其才,数宴见。白尝侍帝,醉,使高力士脱靴。力士素贵,耻之,擿④其诗以激杨贵妃,帝欲官白,妃辄沮止。白自知不为亲近所容,益骜放不自修,与知章、李适之、汝阳王进、崔宗之、苏晋、张旭、焦遂为“酒中八仙人”。恳求还山,帝赐金放还。白浮游四方,尝乘舟与崔宗之自采石至金陵,著宫锦袍坐舟中,旁若无人。 安禄山反,转侧宿松、匡庐间,永王璘辟为府僚佐。璘起兵,逃还彭泽,璘败,当诛。初,白游并州,见郭子仪,奇之。子仪尝犯法,白为救免。至是子仪请解官以赎,有诏长流夜郎。会赦,还寻阳,坐事下狱。时宋若思将吴兵三千赴河南,道寻阳,释囚辟为参谋,未几辞职。李阳冰为当涂令,白依之。代宗立,以左拾遗召,而白已卒,年六十余。 (《新唐书.李白传》)【注解】①兴圣皇帝:即西凉武昭王李暠,唐玄宗二年追谥。 ②有道:唐时选举科目之一。③靧:(huì)洗脸。④擿:(tì)挑剔,挑拨。 1.下列各句中加点的词语解释不正确的一项是() A.是子天才英特 ..英特:才智超群。 B.帝欲官白,妃辄沮.止.沮止:阻止。 C.安禄山反,转侧 ..宿松、匡庐间转侧:翻来覆去。 D.白浮游 ..四方浮游:漫游。 2.下列句中加点词的用法与“更客任城”的“客”字用法相同的一项是() A.苏颋为益州长史,见白,异.之。B.力士素贵,耻.之。 C.递欲官.白,妃辄沮之。D.白自知不为亲近 ..所容。 3.下列句中的“之”字全指李白的一项是() (1)白之生(2)因以命之(3)苏颋为益州长史,见白,异之 (4)见郭子仪,奇之(5)力士素贵,耻之 A.(1)(2)(3) B (2)(3) C.(3)(4)(5) D (1)(2)(3)(5) 4.李白傲视权贵、不事权贵的一组是() (1)即长,隐岷山,州举有道,不应(2)为任侠,轻财重施 (3)日沉饮,号“竹溪六逸” (4)白尝侍帝,醉,使高力士脱靴 (5)与知章……为“酒中八仙人” (6)益骜放不自修 (7)著官锦袍坐中,旁若无人(8)恳求还山,帝赐金放还 A.(1)(3)(5) B.(2)(4)(7) C.(4)(6)(8) D.(1)(6)(8)

《师说》文言知识整理练习

《师说》文言知识整理 一、通假字(写出通假的字形并释义) 1.师者,所以传道受.业解惑也 2.或师焉,或不.焉 二、词类活用 1.吾从而师.之 2.圣人之所以为圣. 3.则耻.师焉 4.孔子师.郯子 5.而耻.学于师 6.不耻.相师 三、古今异义 1.师者,所以 ..传道受业解惑也 2.今之众人 ..,其下圣人也远矣 3.古之学者 ..必有师 4.是故弟子不必 ..不如师 5.吾从而 ..师之 6.小学 ..而大遗 四、一词多义 1.师 古之学者必有师. 吾从而师.之 巫医乐师百工之人,不耻相师. 犹且从师.而问焉 道之所存,师.之所存也 于其身也,则耻师.焉 2.传 师道之不传.也久矣六艺经传.皆通习之 3.从 见渔人,乃大惊,问所从.来 惑而不从.师 4.惑 惑.而不从师 师者,所以传道受业解惑.也 爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑.矣 5.圣 圣人之所以为圣. 圣益圣. 五、虚词积累 1.之 师道之.不传也久矣 彼童子之师,授之.书而习其句读者 句读之.不知 郯子之.徒 蚓无爪牙之.利,筋骨之.强 古之.学者必有师 辍耕之.陇上 久之.,目似瞑 2.焉 积土成山,风雨兴焉. 于其身也,则耻师焉. 句读之不知,惑之不解,或师焉.,或不焉. 3.乎 生乎.吾前,其闻道也固先乎.吾

夫庸知其年之先后生于吾乎. 嗟乎.!师道之不传也久矣 圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎.4.其 今之众人,其.下圣人也亦远矣 圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其.皆出于此乎爱其.子,择师而教之,于其.身也,则耻师焉,惑矣授之书而习其.句读者 其.可怪也欤今其.智乃反不能及 5.于 君子生非异也,善假于.物也而耻学于.师 于.其身也,则耻师焉 师不必贤于.弟子 不拘于.时 其皆出于.此乎 6.也 师道之不传也.久矣 先生不知何许人也. 孔文子何以谓之“文”也.7.则 于其身也,则.耻师焉 三人行,则.必有我师 此则.岳阳楼之大观也8.所以 师者,所以 ..传道受业解惑也 圣人之所以 ..为圣 六、特殊句式 1.师者,所以传道受业解惑也 2.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉 3.不拘于时 七、填空 1.韩愈,字,自谓,故称。唐代家,家,运 动的倡导者,谥“”,后人又称“韩吏部”“韩文公”,有《昌黎先生集》。后人将其与柳宗元、、合称为“千古文章四大家”。 八、翻译 1.位卑则足羞,官盛则近谀。 2.是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。 3.余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

文言文考点知识整理大全

. . word. . 考点名称:文言文阅读 文言文: 是中国古代的一种书面语言,主要包括以先秦时期的口语为基础而形成的书面语。春秋、战国时期,用于记载文字的物品还未被发明,记载文字用的是竹简、丝绸等物,而丝绸价格昂贵、竹简笨重且记录的字数有限,为能在“一卷”竹简上记下更多事情,就需将不重要的字删掉。后来当“纸”大规模使用时,统治阶级的来往“公文”使用习惯已经定型,会用“文言文”已经演变成读书识字的象征。 文言文是相对白话文而来的,其特征是以文字为基础来写作,注重典故、骈骊对仗、音律工整且不使用标点,包含策、诗、词、曲、八股、骈文古文等多种文体。 文言文文体分类: 中国历代学者对于文体都有不同的分类法。 魏晋南北朝: 魏晋南北朝,是文体分类研究的开始,相关著作有曹丕的《典论·论文》、李充的《翰林论》、挚虞的《文章流别志论》、刘勰的《文心雕龙》、昭明太子主导的《昭明文选》等。其中《典论·论文》将文体分为4类: 奏议、书论、铭诔、诗赋 而《昭明文选》是一本分类很繁杂的选集,将所选的文章分成37类之多。 明朝: 明朝的吴讷著《文章辨体》、徐师曾著《文体明辨》,清朝姚鼐编《古文辞类纂》,都是讨论文体的重要著作。 其中《古文辞类纂》将文体分为13类: 论辨、序跋、奏议、书说、赠序、诏令、传状、碑志、杂记 箴铭、颂赞、辞赋、哀祭、 现代: 由郭锡良等人编著的《古代汉语》修订本中分析,文体分类有三种标准:依语言形式分、依内容分、依应用范围分。依语言形式,《古代汉语》先将古代文体分为3大类: 散文 韵文:包括诗词歌赋、铭箴颂赞 骈文:讲究平仄对仗却不押韵,不能归于散文也不能归于韵文,自成一类在此分类之下,古典散文又可以分为4类: 史传文、说理文、杂记文、应用文 文言文阅读考察类型及应对策略: 初中语文中考中文言文阅读是必考内容,通常考察以下几方面: 1、能正确地理解文言词语(文言实词、文言虚词、通假字等)的含义。 2、能正确地将文言语句译成现代汉语。 3、能理解并归纳文章的主要内容。 4、能把握作者在文章中表达的思想感情,提高自己的欣赏品味。 课外文言文阅读问题设计有三种类型: 即词语解释题、句子翻译题和内容理解题。对于不同的题目则采用不同的解题方法:

“文言文基础知识题”配套检测—高考语文一轮复习

“文言文基础知识题”配套检测 A卷 一、阅读下面的文言文,完成文后的题目。 贺若敦,代人也。父统,为东魏颍州长史。西魏大统三年,执.刺史田迅以.州降,赐爵当亭县公。敦少有气干,善骑射。统之谋执迅也,虑.事不果,沉吟者久之.。敦时年十七,乃进策曰:“愿思全身远.害,不得有所顾念也。”统乃.流涕从之,遂定谋归太祖。时群盗蜂起,大龟山贼张世显潜来袭统,敦挺身赴战,手斩七八人,贼乃退走。统大悦,谓左右僚属曰:“我少从军旅,战阵非一。如此儿年时胆略者,未见其人,非唯成我门户,亦当为国名将。”明年,从河内公独孤信于洛阳,被围。敦弯三石弓,箭不虚发。乃言于.太祖。异.之,授都督。 (节选自《周书·贺若敦传》) 1.解释下列句子中加点的词。 (1)执.刺史田迅以州降 (2)虑.事不果 (3)愿思全身远.害 (4)异.之,授都督 参考答案:(1)拘捕(2)担心(3)形容词用作动词,远离(4)形容词意动用法,以……为异 2.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是() A.①执刺史田迅以.州降②还军霸上,以.待大王来 B.①沉吟者久之.②填然鼓之.,兵刃既接 C.①统乃.流涕从之②今其智乃.反不能及 D.①乃言于.太祖②不拘于.时,学于余 解析:选B A项,①介词,率领;②连词,表目的,用来。B项,二者都是衬音节助词,无实义。C项,①副词,于是,就;②副词,竟然。D项,①介词,向;②介词,表被动。 3.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。 (1)时群盗蜂起,大龟山贼张世显潜来袭统,敦挺身赴战,手斩七八人,贼乃退走。 译文:

(2)如此儿年时胆略者,未见其人,非唯成我门户,亦当为国名将。 译文: 参考答案:(1)当时群盗蜂起,大龟山贼人张世显暗中赶来袭击贺若统,贺若敦挺身而出与贼人交战,亲手斩杀七八个贼人,贼人才退走。[注意:潜,暗中;手,名词作状语,亲手;“敦挺身赴战”为省略句,应为“敦挺身(与之)赴战”] (2)像这孩子这样的年龄而有如此胆量谋略的,我还没有见过,他不仅能光耀我家的门庭,也应当会成为国家的名将。(注意:唯,仅) 参考译文: 贺若敦,是代地人。其父贺若统,任东魏的颍州长史。西魏大统三年,拘捕刺史田迅率领州人归降,赐爵为当亭县公。贺若敦从小有气魄才干,善长骑马射箭。贺若统谋划拘捕田迅时,担心事情没有结果,思虑了很长时间。贺若敦当时十七岁,就进献计策说:“若想保全自身远离祸害,不能有什么顾虑了。”贺若统于是流泪听从了他的建议,终于定了计谋归顺太祖。当时群盗蜂起,大龟山贼人张世显暗中赶来袭击贺若统,贺若敦挺身而出与贼人交战,亲手斩杀七八个贼人,贼人才退走。贺若统大喜,对左右的官吏说:“我年少从军打仗,经过的战阵不止一次了,像这孩子这样的年龄而有如此胆量谋略的,我还没有见过,他不仅能光耀我家的门庭,也应当会成为国家的名将。”次年,跟随河内公独孤信,在洛阳被包围。贺若敦使用三石硬弓,箭无虚发。独孤信告诉了太祖。太祖认为他是奇才,授任都督。 二、阅读下面的文言文,完成文后的题目。 蔡泽者,燕人也。游学干诸侯。去之赵,见逐。之.韩、魏,遇夺釜鬲①于途,蔡泽乃西.入秦。将见昭王,使人宣言以感怒秦相范雎曰:“燕客蔡泽,天下雄俊弘辩智士也,彼一见秦王,秦王必困.君而夺君之位。”范雎闻,使人召之。蔡泽入,则揖.范雎,范雎固不快;及见之,又倨.。范雎让之曰:“子尝宣言欲代我相秦,宁有之乎?请闻其说!”蔡泽曰:“若夫秦之商君、楚之吴起、越之大夫种,其卒然亦可愿与.?”范雎知蔡泽之欲困己以说,复谬.曰:“何为不可!若此三子②者,固义之至之,忠之节也。是故君子以义死难,视死如归。生而辱,不如死而荣。士固有杀身以成名,惟义之所在,虽死无所恨.,何为不可哉!”蔡泽曰:“今商君、吴起、大夫种之为人臣,是也;其君,非也。故世称三子致功而不见德,岂慕不遇世死乎!夫人之立功,岂不期于.成全邪!身与名俱全者,上也。名可法而身

《师说》文言文知识整理

师说》文言知识整理 一、通假字 1 师者, 所以传道受业解惑也( 受, 通“授” , 教授) 2或师焉,或不焉(不,通“否”,f o u) 二、古今异义 (1) 古之学者必有师 古义: 求学得人; 今义: 指在学术上有一定成就得人 (2) 师者, 所以传道受业解惑也 古义:用来……得;今义:表因果关系得连词 (3) 就是故弟子不必不如师 古义:不一定;今义:用不着 (4) 就是故无贵无贱, 无长无少 古义:无论;今义:没有, 常为否定副词 (5) 吾从而师之 古义:跟随而且;今义:表目得或结果得连词 (6) 今之众人 古义:一般人;今义:众多得人, 大家 (7) 小学而大遗 古义:小得方面学习 今义:指教育得一个阶段, 也指实施这种教育得机构(常指与中学、大学相对得“小学”) 一词多义 ①古之学者必有师(名词, 老师) ②师道之不传也久矣(动词,从师求学)

③吾从而师之(名词得意动用法,以……为师) ④吾师道也(名词作动词, 学习) 2、传 ①师者, 所以传道受业解惑也(动词, 传授) ②师道之不传也久矣(动词, 流传) ③六艺经传皆通习之(Zhu d n,名词解释经文得著作) 3、道 ①传道受业解惑也(名词, 道理) ②师道之不传也久矣(有“风尚”得意思) ③道相似也(名词, 道德学问) 4、惑 ①惑之不解(名词, 疑难问题) ②于其身也, 则耻师焉, 惑矣(形容词, 糊涂) ③惑而不从师(动词,遇到疑难问题) 5、乎 (1)生乎吾前, 其闻道也固先乎吾(介词, 相当于“于” ,前一个就是“在”得意思后一个就是“比” , 表比较) (2)夫庸知其年之先后生于吾乎(语气助词, 表反问, 译为“吗”) (3)其皆出于此乎(语气助词, 表揣测, 译为“吗”或“吧”) (4)嗟乎!师道之不传了久矣(语气助词, 表感叹,与“嗟”连用, 译为“唉”)6、而 (1)人非生而知之者(连词, 表承接) (2) 惑而不从师( 连词,表转折) (3) 吾从而师之( 连词,表承接) (4) 择师而教之(连词, 表承接)