华北平原地下水流模拟及地下水资源评价

第31卷第3期2009年3月

2009,31(3):361-367

Resources Science

Vol.31,No.3Mar.,

2009

https://www.360docs.net/doc/016795799.html,

文章编号:1007-7588(2009)03-0361-07

华北平原地下水流模拟及地下水资源评价

邵景力1,赵宗壮2,崔亚莉1,王荣3,李长青4,杨齐青5

(1.中国地质大学,北京100083;2.河北省环境地质勘查院,石家庄050021;

3.北京市水文地质工程地质大队,北京100195;

4.中国地质环境监测总院,北京100081;

5.天津地质调查中心,天津300170)

摘要:本研究的目的是建立华北平原三维地下水流模型,并用于评价模拟区地下水资源量。首先在对华北平原水文地质条件进行了概化,垂向上分为3个含水层组。运用地下水模型软件GMS 建模,将模拟区剖分为164行、148列4km×4km 的规则网格。以2002年~2003年作为模拟期,通过深浅层地下水流场和65个典型观测孔的拟合对模型进行识别,并进行了模拟期的地下水均衡分析。运用所建立的地下水流模型,评价出1991年~2003年华北平原平均地下水补给资源量为256.68×108m 3/a ;总可开采资源量为213.49×108m 3/a ,其中浅层水可开采资源量为191.65×108m 3/a ,深层为22.64×108m 3/a 。最后对模型的应用前景进行了展望。

关键词:华北平原;地下水;模型;补给资源量;可利用量

1引言

区域地下水数值模拟模型一般是指一个盆地、流域或大的行政区域级别的模型,可用于区域地下水资源评价、预测、科学管理以及地下水循环等方面的研究。20世纪80年代以来,为了研究和实验基地方式性物质在地下水的迁移等问题,美国地质调查局等机构对美国死谷(death valley )区域地下水流进行模拟,运用MOFLOW 建立了多个稳定流[1]和非稳定流地下水流模型[2],模拟区面积约5×104km 2,

为此还开展了区域地下水蒸散量研究[3]、1913年~1998年地下水开采量反演[4]等工作。从20世纪70年代以来,为了预报澳大利亚大自流水盆地水头下降和泉流量减少的趋势,澳大利亚有关机构对大自流水盆地进行系统研究,建立局部的和全盆地的地下水流模型[5],Welsh 采用MODFLOW2000在面积约150×104km 2的大自流水盆地建立了稳定流[6]和非稳定流模型[7],并用1965年~1999年的监测数据对模

型进行识别和校正。剖分网格大小为5km×5km ,活动单元多达60000个,堪称世界上规模最大的地下水流模型。相对于局部地段,区域水文地质条件复杂,地下水开发利用方式多样,因而对区域地下水

流进行模拟难度大的多。随着学科的发展,在建立大区域地下水流模型中常用遥感、GIS 、环境同位素等技术解决建模中的一些问题[8]。中国在20世纪90年代后期以来,逐渐重视大区域地下水流模型的研究工作,特别是中国之调查局2003年~2005年开展的“中国北方主要平原盆地地下水资源调查评价”项目,各大盆地均建立了区域地下水流模型。中国从20世纪70年代以来,在华北平原做了大量的水文地质工作,21世纪以来也开展了地下水模型研究工作[9~11]。

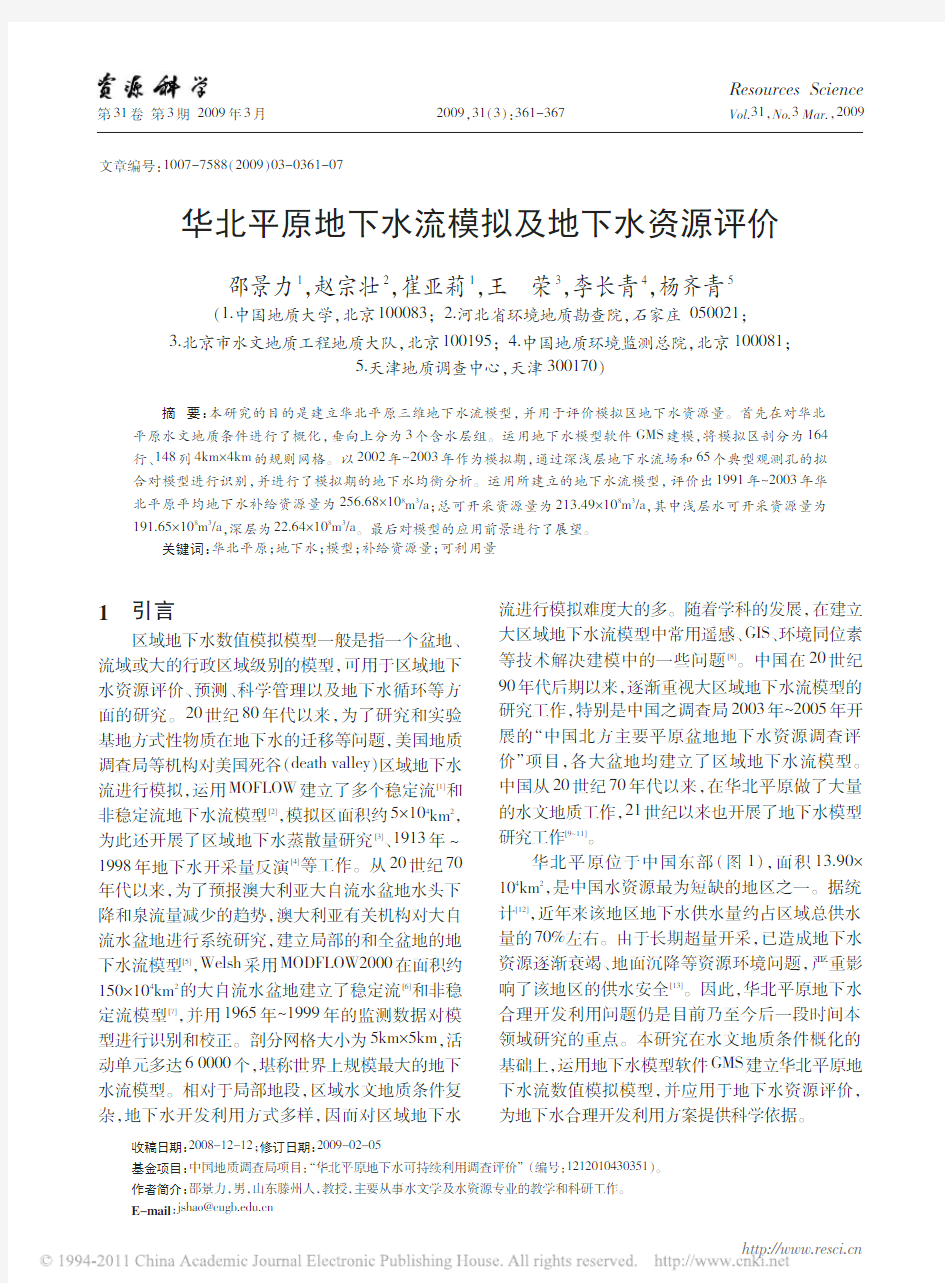

华北平原位于中国东部(图1),面积13.90×

104km 2,是中国水资源最为短缺的地区之一。据统计[12],近年来该地区地下水供水量约占区域总供水

量的70%左右。由于长期超量开采,已造成地下水资源逐渐衰竭、地面沉降等资源环境问题,严重影响了该地区的供水安全[13]。因此,华北平原地下水合理开发利用问题仍是目前乃至今后一段时间本领域研究的重点。本研究在水文地质条件概化的基础上,运用地下水模型软件GMS 建立华北平原地下水流数值模拟模型,并应用于地下水资源评价,为地下水合理开发利用方案提供科学依据。

收稿日期:2008-12-12;修订日期:2009-02-05

基金项目:中国地质调查局项目:“华北平原地下水可持续利用调查评价”(编号:1212010430351)。作者简介:邵景力,男,山东滕州人,教授,主要从事水文学及水资源专业的教学和科研工作。E-mail :jshao@https://www.360docs.net/doc/016795799.html,

第31卷第3期

资源科学

https://www.360docs.net/doc/016795799.html,

2水文地质现状与概念模型建立

2.1水文地质结构

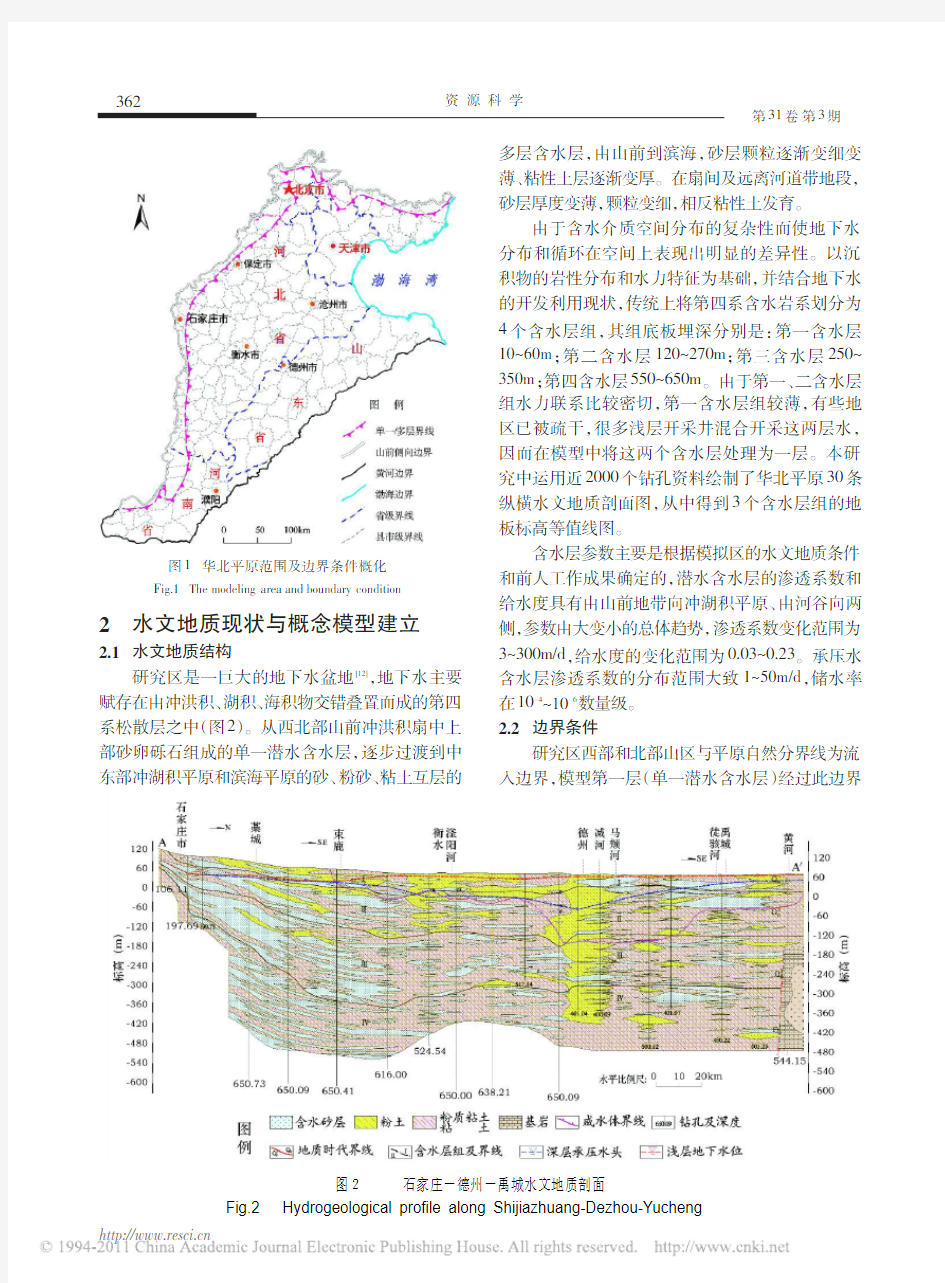

研究区是一巨大的地下水盆地[12],地下水主要赋存在由冲洪积、湖积、海积物交错叠置而成的第四系松散层之中(图2)。从西北部山前冲洪积扇中上部砂卵砾石组成的单一潜水含水层,逐步过渡到中东部冲湖积平原和滨海平原的砂、粉砂、粘土互层的

多层含水层,由山前到滨海,砂层颗粒逐渐变细变薄、粘性土层逐渐变厚。在扇间及远离河道带地段,砂层厚度变薄,颗粒变细,相反粘性土发育。

由于含水介质空间分布的复杂性而使地下水分布和循环在空间上表现出明显的差异性。以沉积物的岩性分布和水力特征为基础,并结合地下水的开发利用现状,传统上将第四系含水岩系划分为4个含水层组,其组底板埋深分别是:第一含水层10~60m ;第二含水层120~270m ;第三含水层250~350m ;第四含水层550~650m 。由于第一、二含水层

组水力联系比较密切,第一含水层组较薄,有些地区已被疏干,很多浅层开采井混合开采这两层水,因而在模型中将这两个含水层处理为一层。本研究中运用近2000个钻孔资料绘制了华北平原30条纵横水文地质剖面图,从中得到3个含水层组的地板标高等值线图。

含水层参数主要是根据模拟区的水文地质条件和前人工作成果确定的,潜水含水层的渗透系数和给水度具有由山前地带向冲湖积平原、由河谷向两侧,参数由大变小的总体趋势,渗透系数变化范围为3~300m/d ,给水度的变化范围为0.03~0.23。承压水含水层渗透系数的分布范围大致1~50m/d ,储水率在10-4~10-6数量级。

2.2边界条件研究区西部和北部山区与平原自然分界线为流

入边界,模型第一层(单一潜水含水层)经过此边界

图1华北平原范围及边界条件概化

F ig.1The modeling area and boundary condition 362

图2 石家庄-德州-禹城水文地质剖面

Fig.2 Hydrogeological profile along Shijiazhuang-Dezhou-Yucheng

2009年3月

邵景力等:华北平原地下水流模拟及地下水资源评价

https://www.360docs.net/doc/016795799.html,

接受山区侧向补给;南部及东南部以黄河为边界,模型第一层与黄河有水力联系,概化为流量边界;东部以渤海海岸线为边界,模型第一层概化为水头边界;其它层位侧向边界概化为隔水边界(图1)。

潜水含水层自由水面为系统的上边界,通过该边界,潜水与系统外界发生垂向水量交换,如接受大气降水入渗补给、灌溉入渗补给、蒸发排泄等。各含水层通过越流进行水量交换。第三含水层组下伏岩层大多为第三系碎屑岩类,处理为隔水边界。2.3地下水补给与排泄

本区的地下水补给量主要有大气降水入渗、侧向流入、灌溉入渗、河流入渗等,其中大气降水入渗是研究区地下水的主要补给项之一。本研究首先运用泰森多边形法将降水量分区,再根据降水入渗系数方法计算各区段的大气降水入渗量。侧向流入量根据断面法求得,灌溉入渗量根据灌溉入渗系数方法得到,河流入渗量主要为黄河的侧渗量,通过断面法和前期工作成果给出。由于河北平原大部分地区地下水位埋深较大,而河水基本被山区水库截留,地下水-地表水交换量很少。

地下水的排泄方式主要为地下水开采和蒸发。地下水开采量已成为研究区主要地下水排泄途径,包括农业、生活和工业开采量以及少量的生态用水。浅层开采量主要集中在山前地带,深层开采量主要集中在河北省中部平原地区。2002年、2003年华北平原

地下水开采量分别为211.16×108m 3、199.22×108m 3,

其中浅层地下水开采量分别为180.79×108m 3、

166.39×108m 3,深层地下水开采量分别为30.37×108m 3、32.83×108m 3。研究区内地下水蒸发强度各个地区差异较大,潜水蒸发量主要与潜水位的埋深、包气带岩性、地表植被和气候等因素有关。根据前人的研究成果,一般认为该区的蒸发极限埋深为4m 。利用阿维扬诺夫公式将各县市气象站提供的月蒸发量处理为各县市面积上的地下水蒸发强度。2.4数学模型

由水文地质概念模型,可得到华北平原地下水流动微分方程及其定解问题[14]:

式中:Ω表示渗流区域;h 表示地下水系统的水位标高(m );K 表示含水介质的水平渗透系数(m/d );Kz 表示含水介质垂向渗透系数(m/d );ε表示含水层的源汇项(1/d );h 0表示系统的初始水位分布(m );S 表

示自由面以下含水层储水率(1/m );Γ0表示渗流区域的上边界,即地下水的自由表面;μ表示潜水含水层在潜水面上的重力给水度;p 表示潜水面的蒸发

图3华北平原地下水流场拟合(a.浅层含水层组;b.深层含水层组)

Fig.3Simulation of groundwater flow (a.shallow aquifers;b.deep aquifers )

363

第31卷第3期资源科学

https://www.360docs.net/doc/016795799.html, 均衡项

补

给

项

排

泄

项

储存量的变化量

降雨入渗量

河道渗漏

渠系渗漏

渠灌入渗

井灌回归

侧向流入

越流补给量

小计

开采量

潜水蒸发量

越流排泄量

小计

2002年

118.14/

5.89/

12.28/

9.35/

17.82/

14.17/

/19.80

177.65/

19.80

180.79/

30.37

70.75/

19.80/

271.34/

30.37

-93.69/

-10.57

118.14

5.89

12.28

9.35

17.82

14.17

177.65

211.16

70.75

281.91

-104.26

2003年

225.07/

5.89/

10.12/

7.45/

16.23/

14.17/

/24.32

278.93/

24.31

166.39/

32.83

48.89/

24.31/

239.59/

32.83

39.34

/-8.52

225.07

5.89

10.12

7.45

16.23

14.17

278.93

199.22

48.89

248.11

30.82平均绝对误差值(m)

观测孔数(个)

占总数的百分数(%)

浅层观测孔数(个)

深层观测孔数(个)

<1

22

34.38

16

6

1~2

19

29.69

10

9

>2

23

35.93

10

13

表1拟合误差分布

Table1Error analysis of GW level simulation

和降水入渗强度等(m/d);Γ1表示已知水位边界;h1表示已知边界水位值(m);Γ2表示渗流区域的流量边界;K n表示边界面法线方向的渗透系数(m/d),n 表示边界面的法线方向;q-Γ2边界的单位面积上的流量(m/d),流入为正,流出为负,隔水边界为0。3地下水流模拟

选用地下水模拟软件GMS(groundwater Model-ing System)求解地下水运动的定解问题,它是由美国Brigham Young大学环境模拟研究实验室开发的先进的、基于概念模型的地下水环境模拟软件[15]。本次工作除用到地下水流模拟模块Modflow[16]外,还用到处理各类边界条件、补排项和参数的相关模块,如WEL、RCH、EVT等。

将模拟区第一层剖分为164行,148列规则网格,各层均采用4km×4km的剖分格式。其中,第一层有效单元(活动网格)共8694个,下部第二、三层有效单元为7763个。

根据资料收集及地下水统测情况,模拟期定为2002年1月~2003年12月,将每个自然月作为一个应力期(抽水时期),在每个应力期中,所有外部源汇项的强度保持不变。以2001年12月底流场作为模型的初始流场,2003年12月流场作为拟合流场。

将水文地质概念模型导入GMS,采用预测校正法调整水文地质参数和其他水文地质条件,通过地下水流场和过程线的拟合对模型进行识别,图3为第一和第二含水层组末时刻流场拟合情况。根据模型区内水位观测点的分布情况,选择64个观测点对其水位过程线进行拟合,统计出(见表1)平均绝对误差为1.69m,其中22个观测孔的平均绝对误差小于1m,19个观测孔的平均绝对误差介于1~2m之间,23个观测孔的平均绝对误差大于2m。图4给出了6个典型观测孔的拟合情况。由流场和水位过程线拟合情况看,模拟结果基本上反映了真是地下水流长和动态变化特征。

4地下水资源评价

4.1补给资源量

在地下水模拟的基础上,对模拟期地下水均衡进行分析(表2)。2002年研究区地下水总补给量为177.65×108m3/a(不包括层间越流量及层间侧向交换量,下同),总排泄量为281.91×108m3/a,补排差-104.26×108m3/a,总体处于超采状态。2003年是丰水年,地下水总补给量为278.93×108m3/a,总排泄量为248.11×108m3/a,补排差30.82×108m3/a,其地下水总体处于正均衡状态。由表2还可以看出,降水入渗补给为研究区地下水的主要补给来源,其次是农田回渗量(含地表水、地下水灌溉以及渠系入渗补给量)。地下水开采是地下水最主要的支出,其次是潜水蒸发。

在水均衡分析基础上,利用多年降水、河流等资料,评价出1991年~2003年研究区年均地下水补给量为256.68×108m3/a,年均补给模数为18.47×104m3/(km2·a),其中降雨入渗补给量为179.70×108m3/a,占总补给资源量的70.00%。运用均衡法计算的1991年~2003年平均地下水总补给量252.38×108m3/a[12],也验证了本模型的正确性。

4.2可利用量

对于浅层地下水,在现状(超采区)和规划(未

364

表2 2002年~2003年华北平原地下水分层总均衡情况

Table 2 Groundwater balance in 2002~2003 (×10 m )

83

2009年3月

邵景力等:华北平原地下水流模拟及地下水资源评价

https://www.360docs.net/doc/016795799.html,

超采区)开采条件下,模型运行10年,在对地下水流

场、地下水补给量、储存变化量以及各层之间交换量进行计算分析基础上,评价出华北平原浅层地下水可利用量。

深层地下水资源(第二、三含水层组的地下水资源)很大程度上属于消耗型资源,目前开采条件下,深层地下水的开采量主要由上部浅层含水层垂向越流补给、单一含水层分布区的侧向径流补给以及因水头下降而引起的含水层组弹性释水量、弱透水层压缩释水量。从可持续的角度,应将深层含水层组的补给量作为其地下水的可利用量,但目前很多地区深层地下水的开采量早已远远超过该量。在没有其他水源的情况下,很难按理论上的评价可开采资源量开采。本次工作的做法是:①深层地下水开发

利用程度高的地区,不允许再动用深层水弹性释水量,深层地下水可利用量只为越流补给量与侧向迳流补给量之和;②深层地下水开发利用程度较低的地区,可考虑现状开采条件下的环境约束条件下可

动用的深层水弹性释水量。考虑以上因素给定深层

地下水开采量,模型运行10年,得到垂向越流量、侧向径流补给量和含水层储存变化量,综合分析评价出各分区(地级市)深层地下水可利用量。

以上计算结果得出华北平原地下水总可利用量为213.49×108m 3/a ,其中浅层水可利用量为191.65×108m 3/a ,平均开采模数13.79×104m 3/(km 2·a );深层地下水可利用量为22.64×108m 3/a ,平均可开采模数为1.93×104m 3/(km 2·a )。这一评价结果与均衡法的评价结果也十分接近[12]。

5结论和展望

5.1结论

本文运用地下水模型软件GMS 建立了华北平原三维地下水流模型,通过2002年~2003年流场和典型观测孔地下水位过程线拟合对模型进行识别,误差分析表明模型基本刻画了华北平原地下水流特征。在地下水均衡分析的基础上,评价出1991年~2003年华北平原平均地下水补给资源量为256.68×

图4华北平原典型孔地下水过程线拟合

Fig.4Curves of groundwater levels between modeling and monitoring in typical sites

365

第31卷第3期

资源科学

https://www.360docs.net/doc/016795799.html,

108m 3/a ,平均补给模数为18.47×104m 3/km 2·a 。运用所建立的地下水流模型,评价出华北平原各行政区地下水可采资源量,总可开采资源量213.49×108m 3/a ,其

中浅层水可开采资源量191.65×108

m 3

/a ,深层为22.64×108

m 3

/a 。

5.2展望

地下水流模型是地下水合理开发利用研究的有效工具,利用该模型还可以做以下工作:

(1)南水北调供水后,水资源的配置将发生较大的变化,地下水的合理开发利用对于地下水储存量和地质环境的恢复、保证该地区供水安全具有重要的意义。利用该模型预测各种限采情况下地下水恢复情况,为制定科学合理可行的地下水控采方案提供科学依据[17]。

(2)在地下水可开采资源量评价的基础上,根据地下水开采现状,分析地下水的超采程度和开采潜力,据此提出合理的地下水开采方案,运用模型检验方案的合理性和可行性。

(3)预测规划开采条件下,地下水流场和动态变化趋势,据此评价规划开采条件下地下水的环境影响。

参考文献(References ):

[1]D ’Agnese F A ,O ’Brien G M ,Faunt C C ,et al.A

Three-Dimensional

Numerical

Model

of

Predevelopment

Conditions in theDeath Valley Regional Ground-WaterFlow System ,Nevada and California[R].USGS Water-Resources Investigations Report 02~4102,2002.

[2]Belcher W R.Death Valley Regional Ground-Water Flow System ,

Nevada and California-Hydrogeologic Framework and Transient Ground-Water Flow Model[R].USGS Scientific Investigations Report 2004~5205,2004.

[3]DeMeo G A ,Laczniak R J ,Boyd R A ,et al.Estimated

Ground-Water Discharge by Evapotranspiration from Death Valley ,California ,1997~2001[R].USGS Water-Resources Investigations Report 03-4254,2003.

[4]

Moreo M T ,Halford K J ,La Camera R J ,et al.Estimated Ground-Water Withdrawals from the Death Valley Regional Flow System ,Nevada

and

California ,1913~98[R].

USGS

Water-Resources Investigations Report 03-4245,2003.

[5]Welsh W D and Doherty J.Great Artesian Basin groundwater

modeling[A].29th Hydrology and Water Resources Symposium [C].Canberra ,2005.

[6]

Welsh W D.GABFLOW:A Steady State Groundwater Flow

Model of the Great Artesian Basin[R].Bureau of Rural Sciences ,Canberra ,2000.

[7]

Welsh W D.Great Artesian Basin Transient Groundwater Model [R].Bureau of Rural Sciences ,Canberra ,2000.

[8]Abdelaziz Ali Ismael ,Abdulaziz Mohamed.Applications of remote

sensing ,GIS ,and groundwater flow modeling in evaluating groundwater resources:Two case studies;East Nile Delta ,Egypt and Gold Valley ,https://www.360docs.net/doc/016795799.html,A [D].University of Texas at El Paso ,2007.

[9]

张晓明.海河流域华北平原浅层地下水模型研究[J].海河水利,2007,(3):52~54.[ZHANG Xiaoming.Study on groundwater modeling of North China Plain ,Haihe watershed[J].Haihe Shuili ,2007,(3):52~54.]

[10]王仕琴,邵景力,宋献方,等.地下水模型MODFLOW 和GIS 在

华北平原地下水资源评价中的应用[J].地理研究,2007,26(5):975~983.[WANG Shiqin ,SHAO Jingli ,SONG Xianfang ,et al.

The application of groundwater model ,MODFLOW ,and GIS technology in the dynamic evaluation of groundwater resource in North China Plain[J].Geographical Research ,2007,26(5):975~983.]

[11]

林坜,杨峰,崔亚莉,等.FEFLOW 在模拟大区域地下水流中的

特点[J].北京水务,2007,(1):43~46.[LIN Li ,YANG Feng ,CUI Yali ,et al.FEFLOW modeling techniques applied in groundwater system of large-scale areas[J].Beijing Shuiwu ,2007,(1):43~46.][12]张兆吉,费宇红,陈宗宇,等.华北平原地下水可持续利用调查

评价[M].北京:地质出版社,2009.[ZHANG Zhaoji ,FEI Yuhong ,CHEN Zongyu ,et al.Investigation and Evaluation on Groundwater Sustained Development in North China Plain[M].Beijing:Geological Publishing House ,2009.]

[13]

夏军.华北地区水循环与水资源安全:问题与挑战[J].地理科

学进展,2002,21(6):517~526.[XIA Jun.A perspective on hydrological base of water security problem and its application study in North China[J].Progress in Geography ,2002,21(6):517~526.]

[14]Bear J.Hydraulics of Groundwater[M].McGraw-Hill Inc.,1979.[15]

祝晓彬.地下水模拟系统(GMS )软件[J].水文地质工程地质,

2003,(5):53~55.[ZHU Xiaobin.Groundwater Modeling System

(GMS )software[J].Hydrogeology &Engineering Geology ,2003,(5):53~55.]

[16]McDonald M G and Harbaugh A W.A modular three-dimensional

finite-difference ground-water flow model[R].Techniques of Water-Resources Investigations of USGS.Book 6,Chapter A1.1988.[17]

崔亚莉,王亚斌,邵景力,等.南水北调实施后华北平原地下水

调控及恢复效果研究[J].资源科学,2009,31(3):382~387.[CUI Yali ,WANG Yabin ,SHAO Jingli ,et al.Research on groundwater regulation and recovery in North China Plain after the implement of South-to-North Water Transfer[J].Resources Science ,2009,31(3):382~387.]

366

2009年3月

邵景力等:华北平原地下水流模拟及地下水资源评价

https://www.360docs.net/doc/016795799.html,

A pplication ofGroundwater ModelingSystemtothe Evaluation ofGroundwater Resources in N orth China Plain

SHAO Jingli 1,ZHAO Zongzhuang 2,CUI Yali 1,WANG Rong 3,LI Changqing 4,YANG Qiqing 5

(1.China University of Geosciences ,Beijing 100083,China;

2.Hebei Institute of Environmental Geological Exploration ,Shaijiazhuang 050021,China ;

3.Hydrogeological and Engineering Geological Team of Beijing ,Beijing 100195,China ;

4.China Institute of Geo-environmental Monitoring ,Beijing 100081,China;

5.Tianjin Institute of Geology and Mineral Resources ,Tianjin 300170,China )

Abstract:As the political and economic center of China ,North China Plain is suffering from

water shortage and groundwater environmental problems.In this paper ,a 3D groundwater flow model is developed to evaluate groundwater.Firstly ,based on the analysis of hydrogeological conditions ,we built a conceptual model of this area ,which divided the diluvium and alluvium vertically into three aquifers and defined their boundary conditions and parameters.The module MODFLOW in groundwater modeling software GMS (Groundwater Modeling System)is used to develop the 3D transient groundwater flow model from 2002to 2003.The North China Plain ,whose area is 13.90×104km 2,was divided into 164×148cells of 4km×4km each with 8694active meshes in all.The calibration is performed with trial-and-error method.By adjusting the parameters of aquifers ,model structure ,recharges and discharges ,the flow field at the end of 2003and the groundwater levels of 64typical monitoring wells were simulated.Based on the groundwater balance analysis of the modeling period ,the average groundwater recharge rate during 1991~2003was evaluated as 256.68×108m 3/a ,in which the rate of precipitation infiltration for recharge of groundwater was 179.70×108m 3/a.Considering present exploitation of groundwater and the demand for water for development need ,we developed a groundwater exploitation plan and predictated the changing trend of groundwater level in the next 10years under this plan by the model.The safe yields in each city of North China Plain were evaluated in this way.The total safe yield was 213.49×108m 3/a ,in which the safe yield in shallow aquifers was 191.65×108m 3/a and 22.64×108m 3/a in deep aquifers.In the end ,the application of the model were introduced ,such as planning of exploitation control under South-to-North Water Transfer ,determining rational groundwater development ,evaluating environmental influence of groundwater in the future ,etc.Key Words:North China Plain ;Groundwater ;Model ;Recharge rate ;Safe yield

367

地下水资源论证报告

△△△△△△△☆☆☆实业有限公司一期工程地下取水水资源论证报告书 (报批稿) □□□□□□□水利电力勘察设计院 二○○七年七月

批准: 审定: 审查: 校核: 编写:杨云证书编号[0405155] 胡钢证书编号[0006389] 主要参加工作人员: 杨世武欧亚赫张义辉 单位名称:□□□□□□□水利电力勘察设计院 单位地址:●●●韶山南路11号

目录 1 总论 (1) 1.1 项目来源 (1) 1.2 水资源论证的目的和任务 (2) 1.3 编制依据 (2) 1.4 取水规模、取水水源与取水地点 (2) 1.5工作等级 (3) 1.6分析范围与论证范围 (3) 1.7水平年 (4) 1.8论证委托书、委托单位与承担单位 (4) 2建设项目概况 (5) 2.1建设项目名称及项目性质 (5) 2.2建设地点、占地面积和土地利用情况 (5) 2.3建设规模及实施意见 (5) 2.4主要产品及用水工艺 (6) 2.5建设项目业主提出的取用水方案 (7) 2.6建设项目业主提出的退水方案 (7) 3建设项目所在区域水资源状况及其开发利用分析 (8) 3.1基本概况 (8) 3.2水资源状况及其开发利用分析 (10) 3.3区域水资源开发利用存在的主要问题 (12) 4建设项目取用水合理性分析 (14)

4.2用水合理性分析 (14) 4.3节水潜力与节水措施分析 (15) 4.4建设项目的合理取用水量 (16) 5 建设项目取水水源论证 (17) 5.1水源论证方案 (17) 5.2依据的资料与方法 (17) 5.3地下取水水源论证 (21) 6 取水的影响分析 (35) 6.1对周边用水影响分析 (35) 6.2对环境地质影响分析 (36) 6.3结论(综合评价) (36) 7退水的影响分析 (37) 7.1退水系统及组成 (37) 7.2退水总量、主要污染物排放浓度和排放规律 (37) 7.3退水对水功能区的影响 (39) 7.4入河排污口(退水口)设置的合理性分析 (39) 8水源地水资源保护 (40) 8.1取水水源地卫生防护区的建立 (40) 8.2取水水源地水资源保护措施 (40) 9建设项目取水和退水影响补偿建议 (41) 10建设项目水资源论证结论与建议 (42)

水资源评价

水资源评价复习资料: 1~什么是水资源评价?为什么要进行水资源评价? (1)水资源评价一般是针对某一特定区域,在水资源调查的基础上,研究特定区域内的降水、蒸发、径流诸要素的变化规律和转化关系,阐明地表水和地下水资源数量、质量及其时空分布特点,开展需水量调查和可供水量的计算,进行水资源供需分析,寻求水资源可持续利用最优方案,为区域经济、社会发展和国民经济各部门提供服务。 (2)水资源评价是水资源合理开发利用的前提,科学地评价本地区水资源的状况,是合理开发利用水资源的前提;水资源评价是水资源规划的依据,合理的水资源评价,对正确了解规划区水资源系统状况、科学制定规划方案有十分重要的作用;水资源评价是保护和管理水资源的基础,水资源的保护和管理与水资源保护和管理的政策等的制定等一系列的根本依据就是水资源评价结果。 2~水资源评价分区的目的是什么?如何进行水资源分区? (1)水资源评价分区的目的是把区内错综复杂的自然条件和社会经济条件,根据不同的分析要求,选用相应的特征指标,通过划区进行分区概化,使分区单元的自然地理、气候、水文和社会经济、水利设施等各方面条件基本一致,便于因地制宜有针对性地进行开发利用。 (2)尽可能保持流域、水系的完整性;供水系统一致,同一供水系统划在一个区域内;边界条件清楚,区域基本封闭,有一定的水文测验或调查资料可供计算和验证;基本上能反映水资源条件在地区上的差别,自然地理条件和水资源开发利用条件基本相似的区域划归一区;尽量照顾行政区划的完整性,按以上原则逐级分区,就全国而言,先按流域和水系划分一级区,再根据水文和水文地质特征及水资源开发利用条件划分二级或三级区。 3~水资源评价在水资源规划、管理中有何作用? 水资源评价是水资源合理开发利用的前提,水资源评价是水资源规划的依据,对正确了解规划区水资源系统状况、科学制定规划方案有十分重要作用,水资源评价对水资源规划具有指导意义,是保护和管理水资源的基础。 4~降水资料的收集与审查:资料收集:在分析计算降水量之前,应尽可能多地占有资料,这样才能得到比 较可靠的分析成果。因此,除了在水资源评价区域(流域或地区)内收集雨量 站、水文站及气象台(站)资料,还要收集区域外围的降水资料。 资料审查:(1)与邻近站资料比较:具体做法有两种,点绘逐年降水量等 值线图及多年平均降水量等值线图;相关分析法即绘制审查站年或月降水 系列同邻近站(单站或多站平均)的相应系列间的相关曲线图,对离差较 大的点据进行审查或修正。(2)与其他水文气象要素比较:年(时段)降 水径流关系法 5~资料的一致性审查:(1)单累计曲线法(顺时序);(2)双累计曲线法(逆时序) 6~代表性分析:周期分析,差积曲线法,滑动平均值过程线法;稳定期与代表期分析,累计平均值过程线法 7~干旱指数:反映一个地区的干湿程度,用年蒸发能力与年降水量的比值表示 9~论述题:人类活动的水文效应,(1)人类活动对水平衡要素的直接影响:我国的用水量以农业用水量为主,故农业水利措施对水资源系统的影响最大,跨流域调水对区域水资源的影响更大,人类活 动对径流的时程分配以及对地表水、土壤水和地下水之间的相互转化都会产生很大的影响;人 类活动对水平衡要素的间接影响:水量平衡方程中任何一个因素发生了变化,其他因素必须随 之而变,这种自动的调节变化,就是人类活动间接影响所致,灌溉和排水:大规模的灌溉增大 了蒸发,减少了径流量,灌溉还能活跃水循环,增加降水量,增强“三水”转化,在有地下水 开采系统的地区,年净流量有可能增加,地表径流量则明显减少;水库等蓄水工程:对降水和 蒸发、径流、地下水、泥沙等均有影响;城市化:改变局部的小气候,对水文循环影响显著, 蒸散发的减少增加了径流量,整治河道可以增大泥沙的输送能力,不透水面积增加降低地下水

地下水资源管理,课程报告

地下水资源管理 课 程 报 告 班级:勘察技术与工程 姓名:吉泳安 学号: 1803090210 任课老师:王艳霞

交通学院二〇一二年五月五日 目录 (一)地下水资源评价方法概述 概述 一、地下水资源评价的原则 二、水质评价方法 三、计算地下水允许开采量的主要方法 1、以渗流理论为基础的方法 (一)解析法 (二)数值法 2、主要以观测资料统计理论为基础的方法 (一)回归分析法(相关外推法) (二)系统理论法 (三)开采抽水试验法 3、以水均衡理论为基础的方法 (一)水均衡法 四、地下水允许开采量的分级 (二)地下水开发利用现状与保护对策 一、我国地下水开发利用现状及存在问题 二、我国地下水保护现状 三、主要任务与实施措施 (1)地下水开发利用规划与配置管理 (2)地下水涵养与保护 (3)重点地区地下水环境治理与修复 (4)地下水管理和监督能力建设 (5)地下水应急与战略储备水源建设与管理

(一)地下水资源评价方法概述 概述 地下水资源––––是指有使用价值的各种地下水量的总称,它属于整个地球水资源的一部分。地下水的使用价值包括水质和水量两个方面。它是否能成为有使用价值的资源,首先是由水质决定的。在水质符合利用要求的前提下,看其可资利用的数量有多少。因此,地下水资源评价,应同时进行水质和水量的评价。地下水量的计算和评价比水质评价复杂得多。一般所说的进行地下水资源评价,都是在水质符合要求的前提下,着重对水量进行评价。因此,将地下水的各种量也多称为资源。计算地下水的允许开采量是地下水资源评价的核心问题。 一、地下水资源评价的原则 (1)“三水”联系,互相转化,统一评价的原则。 (2)以丰补欠,调节平衡的原则。 (3)考虑人类活动增加或减少的补给量及排供结合的原则。 (4)安全开采,防止产生环境地质等不良后果的原则。 二、水质评价方法 对地下水的质量以及预测在开采条件下发生的变化和趋势所进行的全面论证和计算。进行水质评价需要掌握计算区地下水的物理性质、化学成分、卫生条件及其变化规律。对与开采含水层有水力联系的其他水体(包括相邻的含水层),也应掌握它们的物理性质、化学成分及其变化规律。针对用水目的,评价水质的现状和开采条件下可能发生的变化。水质评价的标准有:生活饮用水标准、锅炉用水水质标准、冷却用水对水中C0。含量标准和水对混凝土腐蚀性标准等;在有地方病地区,当地环境保护和卫生部门提出的水质特殊要求。在水质变化复杂的地区,还要根据水质变化情况分区分层进行评价,以提高水质评价的精度。在地下水已受到污染的地区,要注重污染指标的有关元素、离子及其含量的分析和研究,按地下水污染的类型、途径、程度和范围进行调查和评价,并提出防止水质继续污染的建议和处理受污染水的措施。水质评价除对水质的现状进行评价外,还要着重预测地下水按允许开采量开采后水质可能发生的变化。 三、计算地下水允许开采量的主要方法 1、以渗流理论为基础的方法 (一)解析法 1、原理 计算地下水资源的解析法,就是用地下水动力学中解析解的公式来计算求得允许开采量的方法。 2、适用条件

我国地下水资源及开发情况介绍

我国地下水资源及开发情况介绍 水资源与能源、人口、生态环境等已成为世界各国普遍关注的重大问题。在我国,水资源已成为城市建设规划、工农业生产布局及国土整治规划的制约条件之一。建国以来,国家有关部门一直重视我国地下水的数量和质量,以期为国民经济建设提供有利的数据保证。 一、我国地下水资源及开发情况 地下水资源在我国水资源中占有举足轻重的地位,由于其分布广、水质好、不易被污染、调蓄能力强、供水保证程度高,正被越来越广泛地开发利用。尤其在中国北方、干旱半干旱地区的许多地区和城市,地下水成为重要的甚至唯一的水源。据计算我国可更新地下淡水资源总量为8700亿方,占我国水资源总量的31%,其中地下淡水开采资源为2900亿方。微咸水开采资源130′108m3/a(见表1)。平原区(含盆地)地下水储存量约23万亿立方米,10米含水层中的地下水储存量相当于840毫米,水层厚度,略大于全国平均降水量648毫米,这个比例与世界地下水储存量的平均值相近似。 目前,我国地下水开发利用主要是以孔隙水、岩溶水、裂隙水三类为主,其中以孔隙水的分布最广,资源量最大,开发利用的最多,岩溶水在分布,数量开发均居其次,而裂隙水则最小。在以往调查的1243个水源地中,孔隙水类型的有846个占68%,岩溶水类型的有315处,占25%,而裂隙水类型的只有82处,仅占7%。 从目前的供水情况看,全国地下水的利用量占全国水资源利用总量的16%,其中地下水开发利用程度最高的是华北地区,其地下水供水量占全区总用水量的52%。预计在21世纪,我国淡水资源供水需矛盾突出的地区仍是华北、西北、辽中南地区及部分沿海城市。 受我国水资源及人口分布、经济发达程度、开采条件等诸多因素的影响,相对于区域我国城市特别是北方城市地下水资源的供需矛盾尤为突出。目前全国有近400个城市开采地下水作为城市供水水源,300多个城市存在不同程度缺水,每年水资源缺口大约为1000万方,据不完全统计其中以地下水水源地做为主要供水水源的城市超过60个,如:石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、济南、海口、西安、西宁、银川、乌鲁木齐、拉萨等;以地下水与地表水联合供水的城市有:北京、天津、大连、哈尔滨、南京、杭州、南昌、青岛、郑州、武汉、广州、成都、贵阳、昆明、兰州、长春、上海等。

第五章地下水资源

第五章地下水资源计算 地下水是水资源的重要组成部分,在区域水资源分析计算中,查清地下水资源的数量、质量及时空分布特点,掌握地下水资源的循环补给规律,了解地下水与地表水之间的转化关系,不仅能为农业生产、水利规划提供科学根据,而且也能为城市规划、工业布局及国防建设等提供可靠的依据。 区域地下水资源分析计算的对象一般指浅层地下水,评价的重点是水量。多数地区以分析矿化度不大于2g/L的淡水资源为主,有些地区对矿化度2~5g/L的微咸水及大于5g/L的咸水也进行计算与评价。 地下水资源计算的基本方法主要有四大储量法、地下水动力学法、数理统计法及水均衡法等。水均衡法建立在地下水各补给项、各排泄项和地下含水层蓄变量等区域水平衡分析的基础上,是平原区地下水资源常用的计算方法,本章将主要介绍这种方法。 第一节概述 一、地下水的垂直分布 地面以下水分在垂直剖面上的分布可以按照岩石空隙中含水的相对比例,以地下水面为界,划分为两个带:饱和带和包气带。在包气带,岩石的空隙空间一部分被水所占据,还有一部分为空气所占据。在大多数情况下,饱和带的上部界限,或者是饱和水面,或者覆盖着不透水层,其下部界限则为下伏透水层,如粘土层。 包气带(充气带)从地下水面向上延伸至地面。它通常可进一步划分为3个带:土壤水带、中间带和毛细管带。土壤水带的水分形式主要有结合水、毛细水和一些过路性质的重力水。中间带的水为气态水、结合水和毛细水。毛细管带内的水分含量随着距潜水面高度的增加而逐渐减少,在毛细管带中,压力小于大气压力,水可以发生水平流动及垂直流动。 饱和带岩石的所有空隙空间均为水所充满,有重力水,也有结合水。重力水是开发利用的主要对象。 图5.1 地面以下水的分布

全国地下水资源与环境学术研讨会学术报告总结

全国地下水资源与环境学术研讨会学术 报告总结 全国地下水资源与环境学术研讨会于 南省海口市召开。会议得到了全国广大水文 地质工作者的积极响应与 支持,与会代表262人,是近年来水工环地质领域规模最大的一次学 术性会议。会议进行了广泛的学术交流,讨论热烈,学术气氛浓厚。 它既是广大水文地质工作者近十年来在水文地质和环境地质领域取得 成果的一次大检阅,也是为明年在我国召开的第 34届国际水文地质大 会的一次预演。 一、会议规模宏大,论文内容丰富,具有里程碑意义 大会共收到论文全文和摘要 275篇:其中关于区域地下水资源评 价及特征分析的44篇;地热资源分布和勘探开发的 14篇;模型研究 的9篇;地面沉降、地面塌陷的 9篇;同位素研究的4篇;矿区水文 地质勘查研究的4篇;技术方法方面的 3篇,其它均为专题论述和探 讨的文章。大会特邀学术报告 4篇,大会学术报告8篇,分组学术报 告57篇。这些成果都是近十年来在各个领域探索实践的结晶, 会议论 文既有理论研究,也有应用研究,大量的是应用方面的勘查研究。历 史上类似的学术会议1987年在杭州开过一次,1996年在北京召开的 第30届国际地质大会、2000年在巴西里约召开的第 31届国际地质大 会、2004年在意大利召开的第 32届国际地质大会,都不同程度地反 映过我国水文地质的勘查研究成果。 上世纪90年代以来多为中小型的 和专题的会议,2004年先后召开过海岸带地质环境与城市发展 (天津) 中国地质环境监测院 (二OO 五年十二月七段永侯 海口 2005年12月6?10日在海

会议、鄂尔多斯盆地地下水勘查与可持续利用(西安)会议。所以说, 这次会议及明年将召开的第34 届国际水文地质大会具有里程碑意义。 二、新一轮水资源评价结果集中反映了在新的历史条件下,我国水文地质工作的重大成果 水资源可持续利用是我国经济社会发展的重大战略问题。科学认识和掌握水资源的特征和分布规律,是实现水资源可持续利用战略的基础。地下水是水资源的重要组成部分,在保障城乡居民生活,支持经济社会发展和维持生态平衡,建设小康社会方面具有十分重要的作用,尤其在地表水资源相对贫乏的干旱、半干旱地区,地下水具有无可替代的作用。根据2000?2002年新一轮地下水资源评价结果,全国地下淡水天然资源量多年平均为8837亿m,约占全国水资源量的1/3,地下淡水可开采资源量多年平均为3527亿m。地下水供水份额约占全 国供水量的18?19%,这一点和美国有点相似,美国地下淡水占全部淡水的22%,但它提供了62%的饮用水,大约50%的美国人口和97%的农村人口以地下水供水作为其主要的饮用水源。当我国1995年完成了全国范围的1 : 20万区域水文地质普查、700多个县市的区域水文地质调查、130 多万平方公里的农田供水水文地质勘查、数千个城镇和工矿供水水源地勘查及50 多年的地下水动态长期监测之后,水文地质工作如何部署,是摆在我国水文地质工作者面前的重大战略问题。经过广泛的调查研究和论证,在全国范围内选择了北方11 个平原和盆地、西南岩溶石山地区、四川盆地红层地区进行区域水资源评价和合理开发利用,同时启动了严重缺水地区抗旱打井示范工作,以解决群众饮水的燃眉之急。这次学术研讨会全面反映了近几年取得的显着成效,这说明我们的工作方向是正确的,工作部署是合理的,是贯彻“两个更加”和“以人为本,人口、资源、环境协调发展的具体实践。 三、大会特邀报告和大会学术报告,集中反映了当前我国水文地质的发展水平和趋势 袁道先先生的《中国岩溶动力系统与碳循环》是与国际接轨的项目,是IGCP 的重要组成部分。关于驱动岩溶形成、调节大气温室气体、缓解环境酸化、驱动元素迁移、影响生命、形成有用矿产和纪录环境变化的岩溶动力系统功能划分,具有重要的科学意义和实践意义。国家自然科学基金委地学部王广才教授介绍了“十一五”水工环地质优先资助领域,为我们申报立项指出了方向。按照国土资源大调查“十一五”规划纲要的要求,中国地质调查局水文地质环境地质部水文地质处文冬光处长介绍了近期地质大调

水资源评价与衡量考试复习总结材料

1.水资源:可以利用或有可能被利用的水源,这种水源应当具有足够的数量和可用的质量,并在某一地点为满足某种用途而得以利用。广义:地球上一切具有直接利用或潜在利用价值的天然水。狭义:在一定经济技术条件下可以被人类社会直接利用,具有一定数量和质量的保证,并能在短时期得到恢复的天然水。 2.水资源评价:是指对于水资源的源头、数量围及其可依赖程度、水的质量等方面的确定,并在其基础上评估水资源利用和控制的可能性。 3.水资源评价分区:是在一个时期相对固定并带有一定强制性的分区模式,以利于在一个相当长的时期各项水利规划都采用统一的基本资料,也有利于不同时期规划成果的参照与比较。 4.大气水:以水汽、水滴和冰晶形式存在于大气中的水。大气水是降水的来源。每天全球有12%的大气水降落到陆地或海面上。其全球大气水平均更新时间为8.1天。 5.干旱指数为年蒸发能力与年降水量比值,是反映气候干湿程度的指标。蒸发能力是指充分供水条件下的陆面蒸发量。 6.地表水资源的概念:广义的地表水资源,是指存在于地球表面不同形态的水体总量,包括河流水、湖泊水、冰川水、沼泽水和海洋水等。狭义的地表水资源,指河流、湖泊、冰川等地表水体中由当地降水形成的、可以逐年更新的动态水量,用天然河川径流量表示。 7.还原计算的概念:通过一定的途径,将人类活动对水平衡要素有明显影响以后的观测资料“还原”到其本来面目,即不受人类活动明显影响的状态,以保证样本的一致性。这种计算过程常称为还原计算。 8.地表水资源可利用量:在可预见的时期,在统筹考虑河道生态环境和其他用水的基础上,通过经济合理、技术可行的措施,可供河道外生活、生产、生态用水的一次性最大水量(不包括回归水的重复利用)。 9.允许开采量:在经济合理、技术可能的条件下,不引起水质恶化和水位持续下降等不良后果时开采的浅层地下水量。 10.给水度:含水层的释水能力,表示单位面积的含水层,当潜水面下降一个单位长度时在重力作用下所能释放出的水量,数值上等于释出的水的体积与释水的饱和岩土总体积之比。 11.渗透系数:在各向同性介质中,它定义为单位水力梯度下的单位流量,表示流体通过孔隙骨架的难易程度。 12.导水系数:具有一定粘滞度的地下水在单位水力梯度作用下,通过单位宽度含水介质的流量。 13.水资源管理:为了保证特定区域可以得到一定质和量的水资源,使之能够持久开发和永续使用,以最大限度的促进经济社会的可持续发展和改善环境而进行的各项活动(包括行政、法律、经济、技术等方面)。 14.地下水资源:赋存于地壳表层可供人类利用的,本身又具有不断更新、恢复能力的各种地下水量可称为地下水资源.地下水资源具有可恢复性、调蓄性和转化性等特点。 15.水均衡法:水均衡法实质上是用“水量守恒”原理分析计算地下水允许开采量的通用性方法。 16.水资源总量:某特定区域在一定时段地表水资源与地下水资源补给的有效数量总和,即扣除河川径流与地下水重复计算部分。 17.水资源管理:就是为保证特定区域可以得到一定质和量的水资源,使之能够持久开发和永续使用,以最大限度地促进经济社会的可持续发展和改善环境的要求而进行的各项活动(包括行政、法律、经济、技术等方面)。 1.水资源的特性 答:1)循环性和有限性:地表水和地下水不断得到大气降水的补给,开发利用后可以恢复

(完整word版)地下水水资源论证报告成稿

目录 第一章综合说明 (1) 1.1编制目的及项目来源 (1) 1.2评估论证范围及编制依据 (1) 1.3建设项目供水特征 (2) 1.4拟开发水源取水地点及取水特征 (3) 1.5工作等级及水平年确定 (3) 1.6项目建设的必要性 (3) 第二章基础成果 (5) 2.1自然地理及行政区划 (5) 2.2社会经济情况 (5) 2.3水文气象要素 (6) 2.4论证区水资源情况 (7) 2.5水利工程现状及水资源开发利用程度 (7) 第三章供水水源水文地质条件 (9) 3.1区域地质 (9) 3.1.1 区域地层 (9) 3.1.2 岩浆岩 (9) 3.1.3 区域构造 (10) 3.2论证区水文地质条件 (10) 3.2.1 地貌 (10) 3.2.2 地层岩性 (10) 3.2.3 地质构造 (11) 3.2.4 水文地质条件 (11) 3.3取水工程特征 (13) 3.3.1 水源井结构 (14) 3.3.2 水源井地质结构 (14)

3.3.3 水文地质特征 (16) 3.3.4 水温 (16) 3.3.5 水质特征 (17) 第四章水资源论证 (18) 4.1取用水合理性分析 (18) 4.1.1 取用水合理性分析 (18) 4.1.2用水合理性分析 (19) 4.1.3 节水潜力与节水措施分析 (19) 4.1.4 建设项目的合理取用水量 (19) 4.2水资源论证 (20) 4.2.1 依据资料和方法 (20) 4.2.2 需水量预测 (21) 4.2.3 水资源供需平衡 (23) 4.3水源井供水量分析 (24) 4.4水资源质量评价 (24) 第五章取水影响因素分析 (25) 5.1水源工程对区域内水资源环境影响 (25) 5.2海水倒灌因素影响 (25) 5.3对第三者用水业户的水源影响 (26) 5.4其它地质因素影响 (26) 第六章退水影响分析 (27) 6.1退水系统组成 (27) 6.2退水处理方案和达标情况 (27) 6.3退水对水功能区和第三者影响 (28) 第七章水资源保护 (29) 7.1工程措施 (29) 7.2非工程措施 (29)

地下水资源评价

地下水资源评价 地下水水量评价:是对地下水源地或某一地区、某个含水层的补给量、储存量,允许开采量进行计算的基础上,对所用计算方法的适宜性、水文地质参数的可靠性、资源计算结果精度、开采资源保证程度所做出的全面评价。水资源调查评价工作,就是要回答一个地区或流域有多少水量(包括地表水、地下水的地区分布、时间变化、质量标准、可靠程度)。同时还要研究社会经济发展需要多少水量(各种用水的现状,近期和远景预测),以及供需平衡存在的问题。 地下水资源评价方法: 用于确定地下水资源数量的方法很多,这里主要介绍一下4种评价方法:开采—试验法、补给疏干法、水文分析法、开采强度法。 1、开采—试验法 在地下水的非补给期(或枯水期)按接近取水工程设计的开采条件进行较长时间的抽水试验,然后根据抽水量、水位降深动态或开采条件下的水量均衡方程求解出水源地枯季补给量,并以此量作为水源地的允许开采量。 1、1适用条件 在水文地质条件复杂地区,如果一时很难查清补给条件而又急需做出评价是,则可打勘探开采孔,并按开采条件(开采降深和开采量)进行抽水试验,根据试验结果可以直接评价开采量,这种评价方法,对潜水或承压水,对新水源地或旧水源地扩建都能适用。对于含水性不均匀的岩溶地区最为常用。主要适用于中小型水源地。该方法的缺点是不能做区域性的水资源评价。 1、2计算方法 完全按开采条件抽水,最好从旱季开始,延续一至数月,从抽水到恢复水位进行全面贯彻,结果可能出现两种情形: (1)稳定状态:在长期抽水过程中,如果水位达到设计降深并趋于稳定状态,抽水量大于或等于需水量;抽停后,水位又能较快恢复到原始水位。则说明抽水量小于开采条件下的补给量,按需水量开采是有补给保证的,这时,实际的抽水量就是要求的开采量。 (2)非稳定状态:如果水位达到设计降深并不稳定,继续下降;停抽后,虽然水位有所恢复,但始终达不到原始水位,测说明抽水量已经超过开采条件下的补给量,按需水量开采是没有保证的,这时,可按下列方法评价开采量:

水资源调查评价

第三章水资源调查评价 第一节水资源分区及评价方法 一、水资源分区 1、水资源分区目得 水资源分区就是水资源量计算与供需平衡分析得地域单元.水资源得开发利用与水环境得保护与治理受自然地理条件、社会经济情况、工农业布局、市镇发展、水资源特点以及水利工程设施等诸多因素得制约.为了因地制宜、合理开发利用水资源、保护与治理水环境,既反映各地区得特点,又探索共同得规律,展望同类型地区得开发前景,需要对水资源得开发利用进行合理得分区。按分区进行水资源供需分析,揭示其供需矛盾,提出解决不同类型供需矛盾得相应措施。 2、水资源分区得原则 (1)照顾流域、水系与供水工程供水系统得完整性。 (2)分区要体现自然地理条件得相似性与水资源开发利用条件得类似性。 (3)尽可能保持行政区得完整性,以利于水资源得统一管理、统一规划、统一调配与取水许可制度得实施。 (4) 考虑已建、在建水利工程与主要水文站得控制作用,有利于进行分区水资源量计算与供需平衡分析。 (5) 本次划分水资源调查评价按《浙江省水资源综合规划划分区手册》与有关规定执行. 3、水资源分区 根据上述目得、原则与温岭市得实际情况,本次水资源综合规划将温岭市划分为二个水资源分区,即温黄平原区(Ⅰ)与玉环区(Ⅱ).详见附图水资源分区图。 Ⅰ分区为温黄平原区:位于温岭市北、中、东部区域,该区地势西部高,主要为山丘;中东部低而平坦,河网密布,土地肥沃,为温黄平原得主要产粮区。范围包括太平、城东、城西、城北、横峰五个街道,泽国、大溪、松门、箬横、新河、石塘、滨海、石桥头、温峤(约占60%)九个镇.土地面积737、0Km2,耕地面积47、44万亩,其中水田40、19万亩,旱地7、25万亩。有效灌溉面积39、88万亩,占耕地面积得84、1%。该区就是金清水系得主区域,无大型骨干蓄水工程,旱涝灾害较频繁,就是防旱防涝得重点。 Ⅱ分区为玉环区:位于温岭市西南部低山丘陵区域,该区地貌属沿海山区与小平原。范围包括城南、坞根、温峤(约占40%)三个镇。土地面积188、8 Km2。耕地面积7、

松嫩平原地下水资源及其环境问题调查评价重要进展(精)

松嫩平原地下水资源及其环境问题调查评价重要进展 (2003-2005年 一、项目基本情况 松嫩平原地下水资源及其环境问题调查评价项目是2003年由中国地质调查局下达,沈阳地质矿产研究所、吉林省地质调查院、黑龙江地质调查院、吉林大学共同承担的一项基础性区域水文地质调查工作。其中,吉林地调院和黑龙江地调院承担各省区的调查任务,吉林大学承担地下水数值模拟与齐齐哈尔地区地下水水质评及预警系统研究。项目周期为三年(2003-2005。工作区为松嫩盆地,总面积18.7万平方公里。 总体目标任务: 进一步查明松嫩平原地下水系统的空间分布与结构;重点查明第四系含水层系统近20年来地下水补给、径流、排泄变化特征及其演化趋势;开展与地下水有关的环境地质问题的调查评价;建立地下水系统数值模拟模型和重点地区水质评价预警模型,对地下水资源与调蓄能力进行评价;开展第三系大安组含水层地下水形成条件及开发利用前景调查;建立松嫩平原地下水资源及其环境问题空间数据库;提出地下水可持续利用与地质环境保护方案;为地下水资源宏观管理和决策提供可靠的科学依据,为全国地下水资源及其环境问题综合评价提供基础资料。 二、工作进展与完成的工作量 按照计划项目设计书的安排,按年度划分为三个阶段,将黑龙江、吉林两省工作区按年度划分为三个工作区,每年完成一块。在每年的工作区内确立重点工作内容和重点工作地段,当年完成本年度的野外调查和室内资料汇总、整理和综合研究工作,并完成资料录入建库工作。 目前野外调查工作已全部结束,成果编制和文字编写工作正紧张有序地进行。 (一野外工作

野外工作自2003年6月开始,截止2005年10月中旬,吉林省地质调查院和黑龙江省地质调查院承担的野外调查任务全部结束,并于10月20日至11月7日通过了沈阳地质矿产研究所组织的野外验收,质量均评为优秀。三年主要开展了地下水开采现状及其环境 地质问题调查,水文地质钻探和物探,地下水样品采集,地下水动态长期监测,地下水位统测等工作。三年完成的主要实物工作量有:重点区1:25万水文地质调查4.5万km2;水文地质钻探进尺3689.6m;物探电测深点1244点;采取各类水质分析样品2676组,其中同位素样270组;土样716件;开展全区丰、枯水期水位统测4期,共测得地下水位8991点次。 (二综合研究工作 由于松嫩平原野外调查工作至2005年10月中旬野外工作才结束,随后进行了资料初步整理,通过了地调院和大区所的检查验收,全区的资料整理与综合研究工作自2005年11份才真正的开展起来。 1.资料收集情况 (1工作区内的水文地质、环境地质资料收集比较齐全。 (2收集了2003年社会经济发展资料,但对90年代、80年代和70年代的社会经济资料尚未收集。 (3水文气象资料还有一部分没有收集到,黑龙江部分缺的较多。 (4水利部门和环保部门的资料收集的不多。 2.专题研究 三年来开展了白城扇形地地下水调节能力研究、尼尔基水库建设对地质环境影响研究、松辽分水岭的形成对水资源分布的影响研究及松嫩平原地下水有机污染现状初步调查。

地下水资源现状

地下水资源现状

濮阳市地下水资源状况 水资源与能源、人口、生态环境等是世界各国普遍关注的重大问题。在我国,水资源已成为城市建设规划、工农业生产布局及国土整治规划的制约条件之一。 地下水资源通常是指作为工农业和生活水水源使用的地下水。生产和生活需要利用而又可能利用的地下水,统称地下水资源,在一定期限内,能提供给人类使用的,且能得到恢复的地下淡水量,是水资源的组成部分。由于地下水资源具有分布广泛、便于就地开采使用、水质较优、不易被污染、动态稳定、调蓄能力强等特点,正被越来越广泛地开发利用。但是,地下水资源的开采量不应超过补给量,否则会给环境带来较大危害,比如区域形成大规模地下水降落漏斗、地面沉降和地裂缝、地下水污染等严重地质灾害。为了合理地、长期地使用地下水资源,在开发之前,一般均应对其量和质作出评价,以便据此制定其开发利用和保护管理规划。 一、我市地下水资源现状(埋深、动态变化) 濮阳市地处豫北黄河冲积平原,属暖温带半湿润季风气候。据濮阳气象站1954—2005年资料,多年平均降水量608.3毫米,蒸发量1678.0毫米。降水量年际变化较大,最大年降水量1067.6毫米(1963年),最小年降水量仅204.5毫米(1966年),年内降水量分配不均,多集中在7—9月份,而蒸发以5—6月份最为强烈。

气象条件决定了濮阳市是一个水资源贫乏的地区,濮阳市是我省水资源严重匮乏的地区之一,水资源总量仅为7.53亿立方米,居全省的第14位,人均占有水资源量为221立方米,仅相当于全省的1/2,不足全国人均占有量的1/10,一般干旱年缺水1.89亿立方米,中等干旱年缺水2.96亿立方米。由于受到地理环境及降水时空变化的影响,并且无蓄水工程,濮阳市的地表水资源实际可利用量很小,除引黄供水之外,地下水(特别是浅层地下水)是濮阳市重要的供水水源。特别随着我市近几年经济的快速发展和人民生活的不断提高,我市水资源短缺的形势更加严峻,加上水环境和水质的恶化,已经成为制约全市经济发展的主要因素。 我市地下水资源来源主要是浅层地下土层贮藏的地表渗水,以北金堤为界,黄河流域因受黄河侧渗的影响,地下水补给及时,水位偏高,一般在2--8米。海河流域因超采严重,加上外来水源少,补给欠缺,造成全市地下水量严重下降,已形成我省豫北最大的地下水漏斗区,主要分布在北金堤以北的海河流域,漏斗区面积1814平方公里,占全市总面积的43%,最深地下水埋深南乐寺庄乡达30米,平均埋深23米(上世纪70年代平均埋深7米,90年代平均埋深20米,水文局提供)。 地下水水位动态变化是地下水采补均衡状态的直观表征,也是检验地下水开发利用保护管理方案执行情况(效果)的客观依据。为了给濮阳市区城市地下水的合理开发利用、保护管理提供科学依据,自1989年起,市节水办在濮阳市区(城市规划区)建立了地下水动态

水资源评价报告

某县水资源调查与评价 [提要]:本文对某县水资源总量进行了估算,同时对某县水资源统筹开发、合理利用、科学管理等方面提出了看法。得到全县多年平均水资源总量为21.45亿m3,人均水资源拥有量仅1650m3,比全国人均水资源拥有量还低504m3的结论。 [关键词]:水资源、调查、评价 1.概况 某县位于湖南中北部,地理位置为东经111°53′至112°46′,北纬27°55′至28°29′;处于中低纬度区,属中亚热带与亚热带的大陆性季风湿润气候区,气候温和,雨量充沛。年平均气温16.8℃,无霜期达296天,全县多年平均降雨量达1358mm,西部因靠近暴雨中心,年雨量达1600mm以上。 全县总面积2906km2,总人口132万人(其中农业人口120万人),耕地面积76667hm2,其中水田68000 hm2,年工农业总产值为205亿元(其中工业产值为154亿元),是一个经济快速发展、实力前沿的县。 全县地势西高东低,南陡北平,地貌因处于山地与平原交接带,故兼有山、丘、岗、平四种类型,东西部相对最大高差为1042.1m,地表植被覆盖好。 本县水系较为发育,境内有沩水与靳江两水系,均注入湘江。沩水水系尚有乌、楚两大支流,辖流域2447km2,某县境内占2300km2,为全县面积的77%;另外还有河长10km以上的溪流46条,5km以上溪流114条,水库山塘广为分布,这就为较好地利用水资源提供了有利条件。 随着经济的快速发展,开矿、采砂等人类活动造成植被覆盖率下降,水土流失,水源污染日趋严重,水资源不足的问题已是社会普遍关注的问题。 2 地表水及水资源总量估算 2.1降水计算 受县区垂直差异和地貌、植被等因素影响,降雨在时空方面分布是不均匀的。总趋势是从西北向东南逐渐减小,在西部山区沩山,年降雨量达1600毫米以上,而东部丘陵区的道林,年降雨量只有1282mm。在时间上,年际和年内变差也较大,降雨量最大的1969年为1723mm,降雨量最小的1978年为1199毫米,两者相差1.4倍。而年内降雨一般集中于4-7月份,降雨量为全年降雨量的55-60%。为有较好的代表性,共收集了本县13个水文雨量站和邻县8个水文雨量站的资料作降水计算,计算时利用宁乡、黄材、石坝子三个雨量站有同期28年的较长

4.1地下水资源评价基础

Ppt1 4.1地下水资源评价基础 Ppt2 大家好。 上一章我们讲述了勘查工程的施工管理及原始地质编录。经过勘查工程的施工管理及原始地质编录等野外工作后,获得了大量的原始地质资料。在此基础上,可以进行地下水资源评价与开发、水文地质图件编制及水文地质勘查报告的编写等室内综合地质编录工作。 Ppt3 课程引入 从本次课开始,我们将学习地下水资源评价与开发的知识,包括地下水资源评价基础、地下水水质评价、地下水资源量的分类、计算与评价及地下水资源开发、保护与管理等。 本次课我们先学习地下水资源评价的基础,具体包括地下水资源及其组成、特点和地下水资源评价的一般概念等内容。 下面开始讲述: Ppt4 一、地下水资源及其组成和特点 (一)地下水资源的含义 地下水资源是含水层中有使用价值的各种地下水量的总称。地下水的使用价值包括水质和水量两个方面,地下水是否能成为有使用价值的资源,首先是由水

质决定的,即只有水质符合要求的地下水量才是可资利用的地下水资源。 Ppt5 图片为中国地下水资源图。 Ppt6 (二)地下水资源的组成 在一个完整的水文地质单元内,地下水资源是由补给资源和储存资源构成(如图)。地下水补给资源是各种入渗量,一般包括降水和凝结水入渗量、河(渠)水和洪水及田间水入渗量、山区对平原区的地下水侧向补给量、河流侧向入渗量;地下水储存资源是地下水储存量,包括容积储存量和弹性储存量两部分。 图片为地下水资源组成关系示意图。 Ppt7 (三)地下水资源的特点 1.系统性(整体性) 地下水一般是按一定的含水系统形成和分布的,存在于同一含水系统中的地下水是一个统一整体,有着共同的补给、径流、排泄体系。在含水系统的任一部分注入或排出水量,其影响将波及整个含水系统。 Ppt8 2.流动性(活动性及与周围环境的密切联系性) 地下水是流体,是一种动态资源,处在不断运动循环之中,与周围环境有密切的联系,地下水的数量、质量和热量随外界环境的变化会有明显的时空变化,所以大都具有流动性或活动性。 Ppt9

全国地下水资源及其环境问题调查评价2006

全国地下水资源及其环境问题调查评价 一、总体成果与进展概述 全国地下水资源及其环境问题调查评价项目2006年取得了明显的进展与成果。 北方各主要平原(盆地)地下水资源及其环境问题调查评价在经过第一阶段四年工作的基础上,系统地开展了综合研究,完成了各平原(盆地)成果报告的编写和图件的编制及数据库建设,取得重大阶段进展: 基本完成了我国北方八个平原(盆地)大约77万平方公里1/25万区域水文地质修测;完成了八个平原(盆地)地下水系统结构、补径排条件及其变化特征调查,取得了一大批新的地下水动态调查资料和阶段成果; 开展了上述重点区域地下水功能评价试验研究,拓展了地下水评价范畴,更好地体现了地下水调查评价的社会服务功能; 以国际先进的信息化设计理念,建立了统一构架的地下水与环境数据库、流域(含重点区)数值模拟模型,初步形成了八个平原(盆地)地下水与环境动态评价能力; 建立了规范的地下水与环境调查评价技术体系;开展了若干重大专题问题研究,地下水调查评价的科技支撑能力有明显提高; 稳定了一支产学研相结全的骨干水工环队伍。 正在实施的六个地调项目按计划完成了设计的各项实施工作量,年度进展明显。 二、各工作项目进展与成果 1.完成了五个平原(盆地)地下水资源及其环境问题调查评价成果报告,建立了调查评价空间数据库和初步构建了调查评价的技术支撑体系。 本计划项目所属的准噶尔盆地、柴达木盆地、河西走廊(疏勒河)、银川平原、山西六大盆地地下水资源及其环境问题调查评价项目完成了成果报告的编写,通过了承担单位的初审;建立了野外调查和成果数据库,通过了实施单位组织的预审。 (1)采用钻孔资料收集、补充钻探、物探等手段,查明了平原(盆地)

水资源评价复习题

一.简答题 1.水资源评价的概念、类型以及内容 水资源评价一般是针对某一特定区域而言,在水资源调查的基础上,研究特定区域内的降水、蒸发、径流诸要素的变化规律和转化关系,阐明地表水、地下水资源数量、质量极其时空分布特点、开展需水量调查和可供水量的计算,进行水资源供需分析,寻求水资源可持续利用最优方案,为区域经济、社会发展和国民经济各部门提供服务。 水资源评价活动的内容:①水资源基础评价;②水资源利用评价;③水环境评价;④引发灾害评价。 现代水资源评价类型:①水资源质量评价;②水资源数量评价;③水资源环境效应评价;④水资源综合评价;⑤水资源价值评价。 2.地下水系统的组成、结构及类型 地下水系统的组成要素有二:一是有赋存予岩石孔隙中并不断运动着的水;二是具有空隙的岩层。 地下水系统的结构可以分为两类,即硬结构和软结构。硬结构是指介质的结构特征及其空间分布格局;软结构是指地下水的运动形式、水量与水质的时空分布格局及不同子系统间水量、水质的交换关系。 地下水系统有两种类型,即地下水含水系统(由边界圈围的、具有统一水力联系的含水地质体)和地下水流动系统(由源到汇的流面群构成的,具有统一时空演变过程的地下水统一体)。 3.区域地下水资源量评价与局域地下水资源量评价的不同 区域地下水资源量评价一般是在较大的地区,针对一个或若干个地下水系统,

开展的水量计算和可利用程度的分析评定工作;局域地下水水量的评价一般是在区域水量评价基础上,对地下水系统的某一子系统进行的水量计算和成井条件的分析论证。 无论在评价范围、时序、边界的确定上,还是在计算成果的内涵上,局域水量评价与区域水量评价都有所不同。 局域水量评价的评价范围小,时间序列短,更突出的是评价区的边界往往更具人为性,如按行政区界限,或人为圈画的均衡区边界来处理。因此计算出的补给量、储存量仅仅反映了系统某一局部的水量输入特征和储存状态,不能代表地下水系统水资源时空分布的全貌。所以,只能称为水量计算,而不能称为补给资源量、储存资源量计算。 4.地下水水量补给量的计算方法(或地下径流模数法) ⑴水量均衡法:根据水量平衡原理,利用均衡方程计算。 ⑵地下水文分析法 基本原理:一个地下水系统就其水量循环过程来说,无论补给方式多么复杂,补给量总要转化为地下径流量,而地下径流又会在适当的地点溢出地表,成为地表水。如果已知地下水的总径流量或总排泄量,则可推算出地下水的补给量。地下水文分析法实质上属于水量均衡法的范畴,但其适用条件较特殊,即地下水的补给量全部转化为地下水的泄流。 常用方法:地下径流模数法和基流分割法。 地下径流模数法:单位面积上产生的地下径流量,称为地下径流模数。 计算公式:M=Q/F M为地下径流模数,m3/(s·km2);Q为测流点处的地下径流总量,m3/s;F为测流点控制的上游总汇水补给面积,km2。

贵州省地下水资源潜力评价

2011年 11 月 26 日 报告题目:贵州省地下水资源潜力评价及开发利用规划研究 学 院:资源与环境工程学院 专业班级:土管091 指导教师:周文霞 学生姓名:王晨光 学 号:0908100277

贵州省地下水资源 潜力评价及开发利用规划研究 贵州是全国喀斯特(也称岩溶,以下同)分布最广的高原山地省份,喀斯特面积10.91Km2,占全省国土总面积的61.9%。在全省86个县(市)中,喀斯特面积>30%的县(市)有74个。贵州有贫困县48个,贫困人口800万,而喀斯特区贫困县就占38个,贫困人口达663万。干旱缺水较普遍,其中尤以紫云、长顺、罗甸等22个喀斯特区贫困县缺水严重。广大喀斯特区土地贫瘠、石山光秃,尤其是地表干旱缺水严重,在很大程度上制约了全省国民经济的发展。然而现有大量水文气象及地质资料表明,贵州并不是一个资源性缺水省份,相反喀斯特区地下水资源还十分丰富,问题的关键是如何开发利用工程难度较大的地下水。在实施西部大开发战略中,无论是对生态建设还是加快国民经济发展而言,开发利用贵州丰富的地下水资源已是势在必行。 一、地下水区域分布及特征 (一)地下水类型及其空间分布 贵州地下水主要有岩溶水及基岩裂隙水两大类型,其中岩溶水是最重要的,具有重大开发利用价值。 1、岩溶水:按碳酸盐岩含水特性、富水程度及开发利用条件,可进一步划分为以下三个主要含水亚类。 中下三叠统白云岩及石灰岩岩溶水:大面积分布于黔中及黔西南,遍布于各地的向斜构造中。岩性以白云岩及石灰岩为主,常间夹数层厚薄不等的泥质白云岩、泥灰岩及碎屑岩。层间裂隙及溶蚀裂隙发育,层状含水明显,地下水年均产水模量为44万m3/a.Km2,枯季产水模量18万m3/a.Km2。已知枯季流量>10L/s的大泉440个,地下河299条。区内人口比较密集,工农业生产比较发达,贵阳、遵义、安顺、兴义等省地级城市分布在该区,地下水作为这些城市的重要生活饮用水源,其开发利用率达30—70%(包括市郊)。钻探成井率高,采用机井取水量是主要的开发利用方式,目前贵阳市在该层位打机井已超过150口,安顺、兴义、遵义等市成井总数亦不少于100口。同时,泉水开发也是一种重要方式,例如贵阳市东郊水厂从汪家大井泉直接取水,日供水量达10万m3。 中上寒武统白云岩岩溶裂隙水:大面积分布于黔北、黔东北及黔东南地区,岩性主要为白云岩。因其地质年代古老,经受厉次构造运动破坏而使节理裂隙极为密集,微细溶孔溶隙十分发育,岩石含水均一性较好,地下水年平均产水模量为35万m3/a.Km2,枯季产水模量为16万m3/a.Km2。泉点密度大,其中枯流量>10L/s的大泉有208个;地下河发育程度差,已知102条地下河,绝大部分都很短小。钻探成井率高,一般都达90%以上。在有利的构造富水部位,单井涌水量常大于1000m3/ d,特别是1998年在岑巩附近施工的一口机井,其涌水量达5000m3/ d。该类岩溶水目前开发利用程度低,以利用天然水点为主,仅在凯里、遵义等城市及少数坝区有为数不多的机井进行开采。 上石炭统、下二叠统石灰岩岩溶水:集中连片分布于黔南,在乌江及北盘江上源的黔西北地区亦有较大面积分布。岩性以厚层状石灰岩为主,白云岩及白云质灰岩次之,溶蚀管道及孔洞十分发育,含水极不均一。地下水最丰富,年均产水模量为46万m3/a.Km2。地下河发育密度为贵州各岩溶岩组之冠。已知地下河374条,其汇水面积及流量都较大,贵州最大的地下河——罗甸大小井地下河即主要形成于该岩组中;枯流量>10L/s的岩溶大泉有447个,但其总流量不及地下河的二分之一。钻探成井率低,加之该岩溶水类型区地形条件差,因而地下水的开发利用程度低,是贵州十分典型的岩溶干旱山区。但在黔中高原分水岭至水城等地的断裂褶皱带,该类岩溶地下水有不同程度开发,其中特别是水城盆地,其开发利用率高