大学教学大纲_中医文献学

《中医文献学》教学大纲

Teaching(Course) Outline of Literature Of TCM

第一部分大纲说明

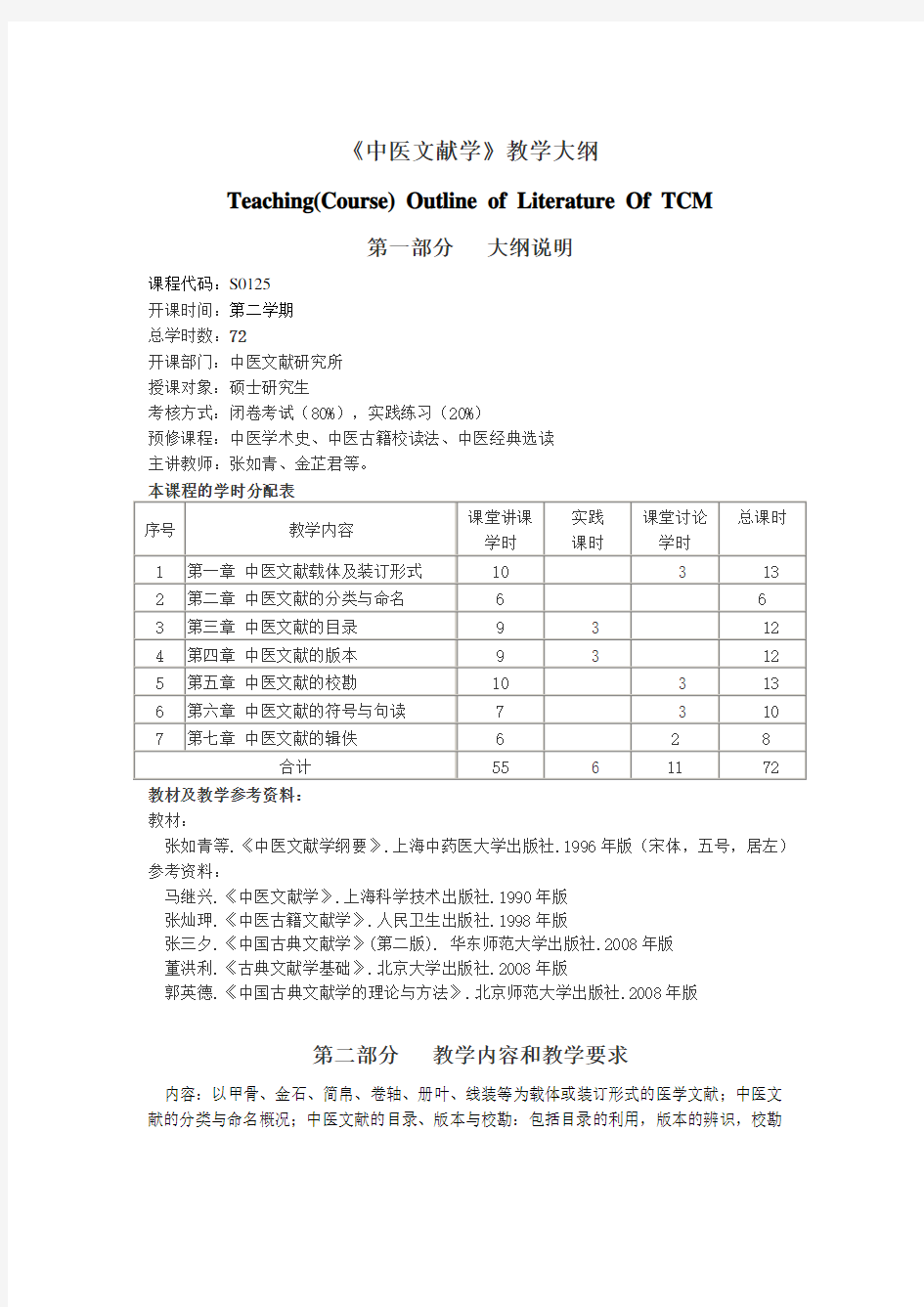

课程代码:S0125

开课时间:第二学期

总学时数:72

开课部门:中医文献研究所

授课对象:硕士研究生

考核方式:闭卷考试(80%),实践练习(20%)

预修课程:中医学术史、中医古籍校读法、中医经典选读

主讲教师:张如青、金芷君等。

教材及教学参考资料:

教材:

张如青等.《中医文献学纲要》.上海中药医大学出版社.1996年版(宋体,五号,居左)参考资料:

马继兴.《中医文献学》.上海科学技术出版社.1990年版

张灿玾.《中医古籍文献学》.人民卫生出版社.1998年版

张三夕.《中国古典文献学》(第二版). 华东师范大学出版社.2008年版

董洪利.《古典文献学基础》.北京大学出版社.2008年版

郭英德.《中国古典文献学的理论与方法》.北京师范大学出版社.2008年版

第二部分教学内容和教学要求

内容:以甲骨、金石、简帛、卷轴、册叶、线装等为载体或装订形式的医学文献;中医文献的分类与命名概况;中医文献的目录、版本与校勘:包括目录的利用,版本的辨识,校勘

的方法;中医文献中的各种符号标识,误读错标的识别与纠正;古医籍亡佚的概况,古医籍辑佚的方法。

要求:通过以上内容的讲授与实践,使学生掌握中医文献学的基本知识,初步获得整理中医药文献的能力。

第一章中医文献载体及装订形式

1.主要内容

以甲骨、金石、简帛、卷轴、册叶、线装等为载体或装订形式的出土或传世医药文献。2.教学要求

掌握马王堆、武威、张家山出土医学简帛,敦煌西域出土医学卷轴及册叶的主要内容;熟悉涉医甲骨、涉医金石文献的主要内容;

了解线装书以前的甲骨、石刻、简帛、卷轴、册叶等文献载体或装订形式及其嬗变过程。

第二章中医文献的分类与命名

1.主要内容

中医文献的各种分类方法,古医籍的命名特点及同名异称现象。

2.教学要求

掌握中医药文献的现代三级分类法;

熟悉古代对中医药文献的各种分类法,熟悉古医籍的命名方法与特点;

了解古医籍同书异名与异书同名的情况。

第三章中医文献的目录

1.主要内容

利用目录治学的重要意义。历代公私目录中著录中医文献的情况。明末至今医籍专门目录及其利用方法。

2.教学要求

掌握明末至今医籍专门目录及其利用方法;

熟悉历代官簿、史志、私录等目录书著录中医文献的概况;

了解目录书的基本结构与类型。

第四章中医文献的版本

1.主要内容

版框形制的名称术语。古医籍版本的类型。古医籍版本鉴别法。中医经典著作的版本系统。

2.教学要求

掌握版框形制的名称术语及利用讳字鉴别古医籍版本的方法。

熟悉版本的类型及中医名著的版本系统。

了解“版本”与“版本学”的源流。

第五章中医文献的校勘

1.主要内容

古医籍校勘的源流。古医籍文字错讹现象。校勘古医籍的基本方法及校勘记的撰写方法。

2.教学要求

掌握古医籍校勘的基本方法(对校、本校、他校、理校、兼校),掌握古医籍校勘记的撰写方法。

熟悉古医籍文字错讹现象、古医籍校勘依据与注意事项。

了解古书与古医籍校勘的源流。

第六章中医文献的符号与句读

1.主要内容

古医籍中的句读符号、段落符号、重文符号、重点符号、版面符号、校改符号。古医籍句读标点的方法。辨识、纠正古医籍误读错标的方法。

2.教学要求

掌握辨识、纠正古医籍误读错标的方法;

熟悉古医籍中的句读符号、段落符号、重文符号。

了解古医籍中的各种版面符号与校改符号。

第七章中医文献的辑佚

1.主要内容

古代文献的播迁史,古代文献聚散亡佚及其原因。古医籍亡佚的原因及辑佚概况。古医籍辑佚的方法及评判优劣的标准。

2.教学要求

掌握古医籍辑佚的方法及评判优劣的标准。

熟悉古医籍亡佚的原因与古医籍辑佚的概况。

了解古代文献的播迁史,古书聚散亡佚概况及其原因。

教学大纲外科学讲述

《外科学总论》教学大纲 (供临床医学、精神医学专业本科使用) 济宁医学院临床学院 二OO六年六月

外科学总论教学大纲 课程主任:雷学锋开课单位:济宁医学院外科学总论教研室 课程编码:课程中文名称:外科学总论课程英文名称:Surgery general introduction 外科学是对医学科学发展产生和重要影响的临床医学学科。它既有自身的理论体系,又与基础医学和其它临床医学学科密切相关。外科学总论是临床医学专业的临床技能课程,是临床外科学的重要组成部分,它包涵外科各学科的基础理论知识和各项基本技能操作。 设置本课程的目的是:使学生掌握外科无菌术、常见症状和各种损伤的病因、发病原理、临床表现、诊断和防治的理论知识和实际操作的基本技能,为从事临床外科工作奠定基础,为学习其它临床医学学科,特别是以手术为主要治疗手段的临床医学学科的学习提供理论和实践基础。 学习本课程的要求是:学生应通过本课程的学习,掌握外科学基础的基本概念,具备手术基本操作技能。对要“掌握”的内容,应深入领会其基本知识或基本理论,融会贯通,以便运用于临床实践。对要“理解”的内容,应在全面理解其内容的基础上抓住重点。对“了解”的内容,应有一般的认识。对要求自学的内容,学生要认真自学。 先修课程要求:解剖学、药理学、病理学、生理学、病理生理学等。 本课程计划64学时,3学分,其中课堂讲授32学时,手术学实验32学时,理论课与实验课之比为 1 :1。

选用教材:《外科学》(第六版) 吴在德、吴肇汉主编.2003年5月.人民卫生出版社。 教学手段:包括课堂讲授、实验、考试等方面的内容,将多媒体教学方法运用到教材的讲授中,使用启发式教学向学生传播外科学的基础理论知识;通过手术学实验向学生传授外科无菌观念和基本技能,通过从理论到实践,再从实践到理论的循环过程,使学生较全面地学好外科学,并通过考试来检测对外科无菌术、基础理论知识和基本技能掌握的程度。 考核方法:总分100分,理论课采用闭卷考试,成绩占40%,手术学操作技能考试成绩占60%。 教学进程安排表:

北京中医药大学《中药学》课程教学大纲

《中药学》课程教学大纲 (供中医专业五年制使用) 课程名称:中药学 学时:108(90/18) 学分:6 一、课程的性质与目的 中药学是研究中药的基本理论和临床应用的学科。本课程授课对象为中医学专业五年制学生。本课程是中医药各专业的专业基础课,通过本课程的教学,使学生掌握中药的基本理论和常用中药的性能、功效、应用等理论知识及技能,为学习方剂学及中医药各专业课奠定基础。 学习本课程的理论知识和技能要求如下: (1)掌握“中药”、“本草”、“中药学”的含义,性味、归经、升降浮沉、毒性、炮制目的、配伍关系、用药禁忌等中药学基本理论知识。 熟悉本学科的发展概况、主要的炮制方法、用量、用法。 了解中药的起源、产地、采集及其它炮制方法。 (2)掌握133种常用中药的分类、药性特点、功效、主治、配伍(指基本配伍规律和特殊意义者)及某些特殊方法;了解其来源(指同一药味因品种来源不同而效用有异者);某些特殊的炮制意义、用量、用法及使用注意。 熟悉93种常用药物的分类、功效和主要应用、某些特殊用法及使用注意。 了解97种常用药物的功效、特殊用法及使用注意事项。 余药仅作参考,学生以课外自学为主。附药视具体情况由任课教师作具体要求。 (3)具备识别常用中药饮片的一般知识。 二、教学的内容与要求

总论 第一章中药的起源和中药学的发展(2学时) 掌握中药学的概念;了解中药的起源和中药学的发展概况,其中重点了解各个时期学术发展特点及主要本草著作。 重点:历代本草代表作的书名、作者、成书年代、载药数目、分类、主要内容及学术价值。 第二章中药的产地与采集(1学时) 了解中药的产地与药效的关系,以及在保证药效的前提下如何发展道地药材生产以适应临床用药的需要;了解植物药采集季节与药效的关系,以及不同药用部位的一般采收原则。 重点:形成道地药材的原因,如何正确理解道地药材的涵义。 第三章中药的炮制(1学时) 掌握中药炮制的目的;熟悉常用或特殊的炮制方法;了解其余的炮制方法。 重点:中药炮制的目的,现代常用炮制法分类。 第四章药性理论(5学时) 掌握中药药性理论的概念及中药治病的基本原理;掌握四气的概念,所表示药物的作用,及其对临床的指导意义;掌握五味的概念,所表示药物的作用,气与味的综合效应;掌握升降浮沉的概念,升浮与沉降的不同作用,升降浮沉与药物性味的关系,影响升降浮沉的因素,及其对临床用药的指导意义;掌握归经的概念,归经理论对临床用药的指导意义;掌握为什么必须把四气、五味、升降浮沉、归经结合起来全面分析,才能准确地掌握药性;掌握毒性的概念,引起中毒的原因及解救方法,应用有毒药物的注意事项。 第五章中药的配伍(1学时) 掌握中药配伍的目的,药物“七情”及各种配伍关系的含义,配伍用药原则。

四川大学华西医学院口腔组织病理学大纲

口腔组织病理学教学大纲 (供七、五年制学生用) 一、课程基本信息 课程名称:口腔组织病理学(Oral Histology and Pathology) 课程号:50300540(7年制)50301140(5年制) 课程类别:专业基础课 学时:64 学分:4 二、教学目的及要求 口腔组织病理学是口腔专业重要的专业基础课程。它是联系医学基础和口腔专业知识的桥梁和纽带。它的内容包括了口腔颌面部软硬组织的胚胎发生和组织形成,包括了口腔颌面部疾病的组织发生和临床病理表现。口腔组织病理学涉及面广、内容深刻,需要学生具有扎实的医学知识和一定的理解领会能力。针对口腔组织病理学的知识特点,和其在口腔医学中的重要地位。我们制定了本课程的教学大纲和教学规划。首先本课程通过循序渐进的对牙齿的发生、组织特点以及颌面部组织的发生和组织特点进行基本理论知识的讲授,并且在每堂大课后均有同等学时的实验课程,通过大课多媒体系统和实验课显微图像互动教学系统相结合,促进和帮助学生掌握理解所学的知识理论。长期以来,我们在大课讲授和实验课指导相辅中进行口腔组织病理学的教学工作,并且随着教学设备和方法的改进,这样的教学方法得到了进一步的完善。 在本课程的教学中,教师应认真执行三基(基本理论、基本知识、基本技能)三严(严肃态度、严格作风、严密方法),讲授与实验相结合,通过教学实验与课堂讨论深化对基本理论的认识,并结合科研适当介绍本学科国内外的发展动态与学术前沿。学生通过听课、实验室实习、电教图像观摩、自学、教师辅导、实验课和笔试考试等方式完成教学大纲内容。

三、教学内容 口腔组织胚胎学 一牙釉质、牙骨质 1目的要求: ①掌握牙釉质和牙骨质组织结构及理化特性 ②掌握釉质中有机物集中处的组织学现象 ③熟悉了解釉质的生活代谢及超微结构特征,了解牙骨质的生物学特性,釉牙骨质界和釉牙本质界 2讲课内容: ①釉质和牙骨质的理化性质 ②牙釉质和牙骨质的组织结构及有机物集中的组织学现象 ③牙釉质的增龄变化、临床应用;牙骨质生物学特性及釉牙骨质界、釉牙本质 界 3实验内容: ①牙齿纵磨片 ②牙齿横磨片 二牙本质、牙髓 1目的要求: ①掌握牙本质和牙髓的组织结构及前者的理化特性 ②掌握牙本质中钙化程度差异的组织学现象及反应性变化 ③了解牙本质的神经分布及感觉、熟悉牙髓的增龄变化 2讲课内容: ①牙本质的理化特性 ②牙本质牙髓的组织结构、功能及反应性变化;牙本质钙化差异的组织学现象 ③牙本质的神经分布和感觉 3实验内容: ①牙齿纵磨片 ②牙齿横磨片

病理学教学大纲

病理学 pathology 第一章细胞、组织的适应和损伤 (一)目的与要求 1、掌握各类适应及变性的概念及形态学特点(光镜及电镜特点)。 2、掌握坏死的概念以及各种坏死类型的形态学特点。 3、了解和掌握细胞损伤和适应的原因及发生机制。 (二)教学内容 1.细胞适应和细胞老化 (1)掌握肥大的概念,熟悉其类型。 (2)掌握增生的概念,熟悉其常见类型。 (3)掌握萎缩的概念和类型。 (4)掌握化生的概念和常见类型。 (5)熟悉老化的概念,了解老化的机制。 2. 细胞、组织的损伤 (1)熟悉细胞、组织损伤的原因。 (2)了解细胞、组织损伤的机制。 3. 细胞、组织的损伤的形态学改变 (1)变性 ①掌握细胞水肿的概念及病理变化。 ②掌握脂肪变性的概念、肝细胞脂肪变性的病理变化及发病机制。 ③掌握玻璃样变的概念、类型,熟悉其病理变化。 ④掌握纤维素样变性的概念,了解其病理变化。 ⑤掌握病理性色素沉积的类别,熟悉脂褐素、含铁血黄素沉积的病理特点和形成过程。 ⑥掌握病理性钙化的概念,熟悉其类型。 (2)细胞死亡 ①掌握坏死的概念、病理变化和类型及各类型的病理变化。 ②熟悉坏死的结局。

③掌握凋亡与坏死的区别,熟悉凋亡的形态特点、发生机制及生物学意义。 第二章损伤的修复 (一)目的与要求 1、了解和掌握再生概念、类型、调控及各组织细胞的再生能力。 2、掌握肉芽组织的概念、组成成分及作用。 3、掌握创伤愈合基本过程和类型。 (二)教学内容 1.再生 (1)掌握再生的概念、类别和各组织的再生能力及其包含的细胞种类。 (2)熟悉上皮、毛细血管和外周神经的再生过程,了解其它组织的再生过程。 (3)熟悉修复的概念 2.细胞的生长和调控 了解再生的调控及生长因子和生长抑素的概念和作用。 3. 纤维性修复 (1)掌握肉芽组织的结构和功能。 (2)熟悉肉芽组织的结局。 (3)了解瘢痕组织的形态,了解其对机体的作用。 4. 创伤愈合 (1)掌握骨折愈合的过程。 (2)熟悉皮肤创伤愈合的基本过程和类型。 (3)了解影响创伤愈合的因素。 第三章局部血液循环障碍 (一)目的与要求 1、掌握淤血、血栓形成、栓塞、梗死的定义,它们的类型、病变特点、结 局及临床病理联系。 2、掌握血栓形成、栓塞、梗死之间的病理联系。 3、了解血栓形成、栓塞、梗死对机体的影响及临床表现。

中医皮肤科学 课程教学大纲

《中医皮肤科学》 课程教学大纲 (供五年制中医、中西医结合、针灸专业及骨伤、养生康复方向使用) 北京中医药大学东方学院 二零一零年八月制定

《中医皮肤病学》课程教学大纲 (供五年制中医、中西医结合、针灸专业及骨伤、养生康复方向使用) 课程名称:中医皮肤病学 学时:36(20/16) 学分:2 一、课程的性质与教学目的: 中医皮肤科学是以中医理论为指导,研究皮肤及附属器疾病及性传播疾病规律和防治的一门临床医学专业学科。中医皮肤科有其独特的理论体系,其特点是虽然疾病大部分发生在体表,但“有诸内,必形诸外”,“治外必本诸内”,故中医皮肤科学是用中医的整体观念结合皮损辩证去认识皮肤病的发生和演变规律,用内治、外治相结合的方法防治疾病。 本门课程的教学目的是通过课堂和临床教学,是学生系统掌握中医皮肤科学的基础理论和常见、多发病的辨证论治及预防知识;了解某些疑难杂症的诊治要点,达到培养临床应用型人才的目的。 二、教学内容与要求: 上篇总论(4学时) 皮肤的结构 了解皮肤的结构 皮肤的生理功能 了解皮肤的生理功能 3皮肤与脏腑经络的关系 了解脏腑经络与皮肤的关系 4皮肤病的病因病机 熟悉皮肤病的内外致病因素,以及各种病因的致病特点。 皮肤病的症状辩证 熟悉瘙痒的辩证,掌握原发性和继发性皮损的形态特征及中医辩证。 内治法 熟悉常用内治法的适应症,掌握常用方剂。 外治法 了解各种外用药剂型,熟悉各种剂型的适应症,掌握外用药使用原则。 难点:皮损辩证,外用药使用原则。 下篇各论 热疮(学时) 熟悉本病的定义、发病原因、临床特点及辩证论治,了解本病的预防措施。 蛇串疮(学时) 熟悉本病的定义、洗衣病名和病因病机,掌握临床表现】与热疮的鉴别诊断及辩证论治。 难点:蛇串疮与热疮的鉴别诊断、辨证论治。 疣(1学时) 了解疣的定义及不同疣(如疣目、牛程蹇、扁瘊、鼠乳等)的西医病名。掌握各种疣的临床表现及治疗方法,了解疣的防护。 难点:各种疣的诊断。

中医中药学基础《教学大纲》

中医中药学基础《教学大纲》 一、课程基本信息 课程名称:中医中药学基础 英文名称:Basic theory of traditional Chinese medicine and Chinese herbology 课程号(代码):50506225 课程类别:选修课 学时:42 学分:2.5 二、教学目的及要求 本课程以培养本科应用型人才为目标,教学内容以基本知识、基础理论和基本技能“三基”为主线,通过本课程学习,拟达到以下要求: 1.掌握中医气血津液及的脏腑含义及内容,熟悉各脏腑及气血津液的基本生理功能;掌握中医病因学的主要内容及各种致病邪气的特点。 2.熟悉辨证中八纲辨证、气血津液辨证、脏腑辨证的主要内容。 3.掌握中药学的性能的含义以及包含内容;掌握药物的功效与主治病证。 4.记忆各节掌握中药的功效及部分药物的主治病证特点。 三、教学内容 上篇中医学基础 教学内容 1.绪论 1.1中医药发展简史。 1.2.中医学的基本特点。 1.2.1整体观念。 1.2.2辨证论治

1.3.中医学的思维方式 2.阴阳五行 2.1阴阳学说 2.1.1阴阳的基本含义 2.1.2阴阳学说的基本内容 2.2五行学说 2.2.1五行的基本含义 2.2.2五行学说的基本内容 3.气血津液 3.1气的含义及分类、运行及生理功能 3.2血的含义、生成与运行及生理功能 3.3津液的含义、生成与输布排泄及生理功能 3.4气血津液之间的关系 4.脏腑经络 4.1五脏 4.1.1心的生理功能 4.1.2肺的生理功能 4.1.3脾的生理功能 4.1.4肝的生理功能 4.1.5肾的生理功能 4.2六腑 4.2.1胆的生理功能 4.2.2胃的生理功能 4.2.3小肠的生理功能 4.2.4大肠的生理功能 4.2.5膀胱的生理功能

病理学教学大纲

病理学教学大纲 (供五年制临床医学、儿科医学专业使用) 冃u m 病理学是研究疾病的病因、发病机制、病理改变和转化规律的一门医学基础学科。通过认识和掌握疾病发生发展的过程,机体在疾病过程中的功能、代谢和形态结构的改变以及这些变化与临床表现的联系,从而揭示疾病的本质,为临床正确诊断、治疗和预防疾病提供实践依据。因此,病理学被称为基础与临床之间的桥梁课程。 在临床医学实践中,病理学诊断又是诊断疾病的最重要的方法之一,因此病理学也属于临床医学的一部分。许多疾病往往须借助病理学的研究、检查才能得出结论,如脱落细胞学检查、活体组织检查,尸体解剖检查以明确诊断和死亡原因,提高临床医疗水平。 本大纲内容力求体现三基(基础理论、基本知识、基本技能)原则,目的是向学生传授病理学的基本理论和基本病变,为学生的后期临床学习打下基础。同时要

体现当今病理学的最新进展,适当地介绍一些新的尤其是分子病理学方面的理论, 强调临床和病理的结合。加强了病理学总论的讲授和减少了各论中学生在后期临床 课程学习中将重点介绍的疾病。 目录 绪论 ........................................... ...... (-1-)- 第一章 血液循环障碍 ................................... (T) 第二章细胞和组织损伤与修复 (1) 第三章炎症 ........................................ ::……(-2) 第四章肿瘤总论、淋巴造血系统肿瘤??.: .................. (? 2)…… 第五章 心血管系统疾病.. ................. : ............ (3) .... 第六章 呼吸系统疾病 (3) 第七章 消化系统疾病 (4) 第八章 泌尿系统疾病 ( 5) 第九章 女性生殖系统疾病 ( 5) 第十章 神经系统疾病 ( 6) 第十二章 传染病和寄生虫病 第十一章 内分泌系统疾病 6)

14山东中医药大学中医学专业(5+3一体化、针灸推拿方向)本科阶段分制培养方案

中医学专业(“5+3”一体化)(针灸推拿学) 本科阶段学分制培养方案 专业代码:100501k 一、培养目标与基本要求 (一)总体培养目标 培养适应我国经济社会和中医药事业发展需要的德、智、体全面发展的,比较系统地掌握中医学基础理论和基本知识,掌握必备的现代医学知识,系统掌握针灸推拿专业知识和诊疗技能,具备能胜任各级中医医疗机构、各级综合性医疗机构及教育科研单位的针灸推拿临床、教学、科研工作初步能力的高素质应用型人才。 (二)基本培养要求 1. 知识要求 (1)掌握与中医学相关的人文、社会、自然科学基本知识和科学方法,掌握一定的与专业学习相关的中国传统文化知识,并能用于指导未来的学习和医学实践。 (2)系统地掌握中医学基础理论与基本知识。 (3)系统掌握针灸推拿学基础理论与基本知识。 (4)掌握针灸推拿治疗各种常见病、多发病的临床诊疗知识。 (5)掌握中医药治疗常见病的临床诊疗知识。 (6)系统地掌握西医基础医学与临床医学知识。 (7)熟悉医学心理学、医学伦理学的有关知识。 2. 能力要求 (1)具有熟练运用中医理论进行全面、系统、准确地病情诊察、病史采集、病历书写能力。 (2)具有正确运用中医理法方药对常见病、多发病进行诊疗的能力。 (3)具有熟练掌握经脉循行、腧穴定位及针灸推拿常用手法的能力。 (4)具有熟练运用针灸推拿相关知识对常见病、多发病进行诊疗的能力。 (5)具有运用西医学知识对患者进行诊断和治疗的能力。 (6)具备一定的英语听、说、读、写、译方面的技能,具有较熟练阅读本

专业外文资料的能力和较好的外语交流能力,初步具有从事本专业翻译、研究的业务素质和能力。 (7)具有利用图书馆和计算机网络等现代信息技术研究医学问题及获取新知识与相关信息的能力,达到山东省大学生计算机文化基础考试合格水平。具有较强跟踪本学科发展趋势、自主获取知识和终身学习的信息素养。 (8)具有较强的传承学习、临床研究能力,并有一定的临床教学能力。 3. 素质要求 (1)政治思想素质:热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,具有坚定的理想信念,愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和强烈的社会责任意识。 (2)职业素质:热爱中医药事业,树立终生学习观念,不断追求卓越。在职业活动中重视医学伦理问题,具有团队合作精神,树立依法工作的法律观念。 (3)人文素质:具有一定的人文社会科学基础知识,了解医学与人文社会科学之间的内在联系,具备大学生应有的文化素质,良好的道德情操和审美情趣。 (4)身心素质:掌握一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,接受必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育健康标准和军事训练合格标准,具备健全的心理和健康的体魄。 二、学制与学位 学制:标准学制8年,修业年限8~11年。 学位:授予医学硕士学位。 三、主干学科与核心课程 (一)主干学科 中医学、针灸推拿学。 (二)核心课程 中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学、经络腧穴学、刺法灸法学、针灸治疗学、实验针灸学、推拿手法学、推拿功法学、推拿治疗学、小儿推拿学、正常人体解剖学、诊断学基础、西医内科学。 四、课程设置与修读学分 根据本专业特点提出总学分及各环节学分的具体要求,如下:

中医基础理论五行学说习题及答案

第三节五行学说 名词解释 五行学说五行五行相生五行相克五行制化五行胜复五行相乘五行相侮母病及子子病及母补母泻子滋水涵木法益火补土法培土生金法金水相生法抑木扶土法培土制水法佐金平木法 泻南补北法 单选 1. 五行学说中”木”的特性: A.炎上 B.稼穑 C.润下 D.从革 E.曲直 2.何曰润下 A木 B火 C土 D金 E水 3.五行中具有“稼穑”特性的是 A木 B火 C土 D金 E水 4.五行中具有“从革”特性的是 A木 B火 C土 D金 E水 5. 下述说法,哪一项不是”土”的特性 A.生长 B.生化 C.承载 D.受纳 E.稼穑 6. 下述说法,哪一项不属于”金”的特性 A.从革 B.寒凉 C.沉降 D.隶杀 E.收敛 7四时季节中属于五行之“金”的是 A春 B夏 C长夏 D秋 E冬 8. 下列哪一项不属于五行之”金”: A.六腑之大肠 B.五体之皮毛 C.五志之恐 D.五化之绞 E.五色之白 9. 下列除哪项外,均属五行之”土”: A.五脏之脾 B.六腑之胃 C.五志之喜 D.五官之口 E.五气之湿 10. 五脏中的”脾”属土,主要采用的是下列何种方法归类: A.取象比类法 B.推演络绎法 C.以表知里法 D.试探法 E.反证法 11. 五官中的”舌”属火,主要采用的是下列何种方法归类: A.比较 B.演绎 C.模拟 D.试探 E.反证法 12. 下述说法中不符合五行相生规律是: A.ホ为水之于 B.水为木之母 C.火为土之母 D.土为金之子 E.火为木之孑 13. 下述说法中不符合五行相克规律是: A.金为木之所不胜 B.水为土之所不胜 C.木为水之所不胜 D.火为水之所胜 E.木为金之所胜 14. 肝虚影响脾健运,称为: A.木旺乘土 B.土壅木郁 C.木不疏土 D.木能克土 E.抑木扶土 15. ”见肝之病,知肝传脾”,从五行之间的相互关系看,其所指内容是: A.木疏土 B.木克土 C.木乘土 D.土侮木 E.木胜土 16. 以五行生克关系推测,出现下列何种情况,其病为逆: A.”客色”胜”主色” B.色脉相符 C.”主色”胜”客色” D.生色之脉 E.以上都不是

病理学教学大纲

病理学教学大纲 (供六年制临床医学专业使用) 前言 病理学(Pathology)是基础医学与临床医学之间的桥梁学科,是一门重要的医学基础课。病理学的任务是运用各种方法研究疾病的病因、发生发展规律,包括发病机理和病理变化,以及疾病的转归和结局,从而阐明疾病的原理和本质,为疾病的诊断、预防和治疗提供科学的理论根据。 本教学大纲的制定是根据本校六年制临床医学专业的培养目标及教学学时,在2000年制定的教学大纲基础上修订而成。 教学内容以常见病、多发病为重点,适当介绍国内外病理学新进展,反映现代科学水平,通过理论讲授与实验课实习,使学生掌握临床医学专业必需具备的病理学基础知识、基本理论和基本技能。培养学生具有较强的独立思考、观察问题、分析问题和解决问题的能力,并培养学生科学的思维方法,为今后的学习与实践工作打下牢固的基础。通过新进展及新技术的介绍,使学生了解本学科的发展动态及趋势,以适应未来医学发展的需要。 为方便学生学习,本大纲将教材内容分为“掌握”、“熟悉”和“了解”三级要求。“掌握”即对教材内容必须要理解透彻,并在理解的基础上加以记忆;“熟悉”是指对教材的内容能理解清楚,记住其中的主要内容;“了解”是要求能理解教材中的内容,能记住内容的梗概。 理论教学部分 绪论 1.3. 目的要求: 了解病理学的概念、内容及基本任务。了解病理学在医学中的地位、常用的研究方法及发展史。 2.4. 教学内容: 病理学的基本概念、内容及任务;病理学在医学中的地位;病理学的研究方法及发展史。

第一章细胞、组织的适应和损伤 1.目的要求: 掌握萎缩的概念和类型,掌握肥大的概念,熟悉其类型,掌握增生的概念,熟悉其常见类型,掌握化生的概念和常见类型。 熟悉细胞、组织损伤的原因,了解细胞、组织损伤的机制。 掌握变性的概念;掌握细胞水肿的概念及病理变化;掌握脂肪变性的概念、肝细胞脂肪变性的病理变化及发病机制;掌握玻璃样变的概念、类型及病理变化;掌握纤维素样坏死的概念及其病理变化;熟悉病理性色素沉积的类别及脂褐素、含铁血黄素沉积的病理特点和形成过程,熟悉病理性钙化的概念及类型;了解淀粉样变性、粘液样变性的概念; 掌握坏死的概念、基本病变和类型及各类型的病理变化,熟悉坏死的结局,掌握凋亡的概念及其与坏死的区别,熟悉凋亡的形态特点,了解凋亡的机制及生物学意义 2.教学内容: (1)(3)细胞适应和细胞老化:萎缩、肥大、增生及化生。 (2)(4)细胞、组织的损伤:原因、机制、类型和形态学改变。 第二章损伤的修复 1.目的要求: 熟悉修复的概念;掌握再生的概念、类别和各组织的再生能力及其包含的细胞种类;掌握上皮、毛细血管和外周神经的再生过程,了解其它组织的再生过程 了解细胞再生与分化的分子机制、细胞外基质在细胞再生过程中的作用。 熟悉纤维性修复的概念,掌握肉芽组织的概念、形态特征、作用及结局;掌握瘢痕组织的形态,熟悉其对机体的作用。 掌握创伤愈合的基本过程和类型;熟悉骨折愈合的过程;了解影响创伤愈合的因素。

《病理学》理论教学大纲(临床医学等本科)

《病理学》理论教学大纲(供五年制本科临床医学、口腔医学等专业使用) Ⅰ前言病理学是研究疾病的基础理论学科。它的任务是研究疾病的病因、发病机制和患病机体在疾病的发生、发展过程中所发生的功能、代谢和形态结构的变化,从而阐明疾病的本质,为防治疾病提供科学依据。病理学是以解剖学、组织学、生理学、生物化学、微生物及免疫学为基础,但其自身则是临床学科的直接基础,通过病理变化,联系临床表现等,为诊断、防治疾病提供理论基础。临床医学还借助于病理学的研究方法,如活体组织检查,尸体解剖等,对疾病进行病理诊断或深入研究,以提高临床诊疗水平。病理学在医学中是基础医学与临床医学之间的桥梁学科。本大纲适用于五年制本科临床医学、口腔医学、妇产科学、医学影像学、耳鼻咽喉科学、临床心理学、医学检验、急救医学、医学美容、麻醉学、法医学专业(方向)学生使用。现将大纲使用中有关问题说明如下: 一为了使教师和学生更好地掌握教材,大纲每一章节均由教学目的、教学要求和教学内容三部分组成。教学目的注明教学目标,教学要求分掌握、熟悉和了解三个级别,教学内容与教学要求级别对应。并统一标示(核心内容即知识点以下划实线,重点内容以下划虚线,一般内容不标示)便于学生重点学习。二教师在保证大纲核心内容的前提下,可根据不同教学手段,讲授重点内容和介绍一般内容。三总教学参考学时112学时,理论与实验学时之比1.3:1。即理论讲课64学时,实验讲课48学时。四教材:《病理学》,人民卫生出版社,李玉林,6版, 2004年。 II 正文绪论一教学目的认识病理学的内容和任务,病理学在医学中的地位、研究方法和病理学的发展。

二教学要求(一)了解病理学的内容、任务和病理学在医学中的地位。(二)熟悉病理学的研究方法和病理学的发展。三教学内容(一)病理学的内容和任务,病理学在医学中的地位。。(二)病理学的研究方法和病理学的发展 1 第一章细胞、组织的适应和损伤一教学目的(一) 学习细胞和组织的适应和损伤的概念、原因、基本病理变化。 (二) 学习细胞和组织的适应和损伤的发生机理。 (三) 学习细胞损伤的超微 结构形态改变。二教学要求(一) 掌握萎缩、肥大、增生、化生的概念,熟悉萎缩、肥大、化生的形态特征。(二) 掌握常见变性的概念、 好发部位、形态特征。(三) 掌握坏死的基本病变、类型及其形态特征。掌握细胞凋亡的概念及形态特点;熟悉凋亡与坏死的区别。(四) 熟悉各种变性、坏死的相互关系及其后果。(五) 了解细胞损伤的原因及机理。(六) 了解病理性钙化的概念及类型(营养不良性钙化及转移性钙化)。三教学内容(一)细胞和组织的适应性反应,肥大的概念,增生的概念,萎缩的概念及类型,化生的概念。(二)细胞和组织的损伤,细胞水肿、脂肪变性,玻璃样变性的概念、好发部位、形态特点及发生机理,病理性钙化的概念及类型(营养不良性钙化及转移性钙化)。(三)坏死的概念、类型、各型的病变特点及结局,机化的概念。细胞调亡的概念及形态特点。细胞损伤的原因及机理。第二章损伤的修复一教学目的(一) 学习再生的概念、各种细胞的再生潜能,各种组织的再生过程,了解细胞再生与分化的分子机制。(二) 学习纤维性修复的概念和演变过程。(三) 学习皮肤创伤愈合的基本

11山东中医药大学中医学专业本科学分制培养方案

中医学专业本科学分制培养方案 (专业代码:100501K) 一、培养目标与基本要求 (一)总体培养目标 培养适应我国经济社会和中医药事业发展需要的,德、智、体全面发展的,具备良好的人文、科学与职业素养,较为深厚的中国传统文化底蕴,较为系统的中医基础理论与基本知识,较强的中医思维与临床实践能力,较强的传承能力与创新精神;掌握相应的科学方法,具有自主学习和终身学习的能力,最终达到知识、能力、素质协调发展的,能够从事中医医疗以及预防、保健、康复工作的高素质应用型中医人才,并为其将来在中医教育、科研、对外交流、文化传播以及中医药事业管理等方面的工作奠定基础。 (二)基本培养要求 1. 知识要求 (1)掌握相关的自然科学、人文社会科学基本知识和科学方法,掌握具有中国传统文化特色的哲学、文学、史学等基本知识,并能用于指导未来的学习和医疗实践。 (2)掌握中医学基础理论与中医诊断、中药、方剂、针灸、推拿等基本知识。 (3)掌握中医经典理论,了解中医学术思想发展历史和主要学术观点。 (4)掌握中医药治疗各种常见病、多发病的临床诊疗基本知识。 (5)掌握中医养生、保健、康复等基本知识。 (6)掌握必要的基础医学、临床医学基本知识。 (7)掌握必要的药理学知识及临床合理用药原则。 (8)熟悉必要的心理学与医学伦理学知识,了解减缓病痛、改善病情残障及心身康复、生命关怀的有关知识。 (9)熟悉预防医学与全科医学知识,了解常见传染病的发生、发展、传播的基本规律和防治原则,了解中医全科医生的工作任务、方式。

(10)熟悉卫生法规,了解国家有关卫生工作的方针、政策。 2. 能力要求 (1)具有运用中医理论和技术,全面、系统、正确地进行病情诊察、病史采集、病历书写及语言表达的能力。 (2)具有正确运用中医理法方药,针灸、推拿等治疗方法,对常见病、多发病进行辨证论治的能力。 (3)具有运用临床医学知识和技术进行系统体格检查的能力。 (4)具有合理选择现代临床诊疗技术、方法和手段,对常见病、多发病进行初步诊断、治疗的能力。 (5)具有对常见危急重症进行判断以及初步处理的能力。 (6)具有与患者及其家属进行有效沟通的能力,具有与同事及其他卫生保健专业等人员交流沟通、团结协作的能力。 (7)具有对患者和公众进行疾病预防、健康管理等方面知识宣传教育的能力。 (8)具有信息管理能力,能够利用图书资料和计算机数据库、网络等现代信息技术研究医学问题及获取新知识与相关信息。 (9)具有阅读中医药古典医籍以及搜集、整理、分析临床医案和医学相关文献的能力。 (10)具有运用一门外语查阅医学文献和进行交流的能力。 3. 素质要求 (1)具有正确的世界观、人生观和价值观,具有爱国主义、集体主义精神,诚实守信,忠于人民,志愿为人类健康事业而奋斗。 (2)热爱中医事业,积极运用中医药理论、方法与手段,将预防疾病、祛除病痛、关爱患者与维护民众的健康利益作为自己的职业责任。 (3)重视患者的个人信仰、人文背景与价值观念差异。尊重患者及家属,认识到良好的医疗实践取决于医生、患者及家属之间的相互理解和沟通。 (4)尊重生命,重视医学伦理问题。在医疗服务中,贯彻知情同意原则,为患者的隐私保密,公正平等地对待每一位患者。 (5)具有终身学习的观念,具有自我完善意识与不断追求卓越的精神。

《中药学》教学大纲

《中药学》教学大纲 前言 【开设目的】 中药学是研究中药理论和临床应用的学科。本课程是中医药各专业的专业基础课。通过本课程的教学,使学生掌握中药基本理论和常用中药的性能,应用理论知识及技能,为学习方剂学及中医药各专业课奠定基础。【教学要求】 1.学习本课程的理论知识和技能要求 (1)掌握中药、中药学和本草学的含义,性味、归经、升降浮沉、毒性、炮制目的、配伍关系、用药禁忌等中药学基本理论知识。 熟悉本学科的发展概况、主要炮制方法、用量、用法等。 了解中药的起源、产地、采集及其他炮制方法。 (2)掌握121种常用中药的分类、药性特点、功效、主治、配伍(指基本规律和特殊意义者)及某些特殊用法;并了解其来源(指一味药因品种来源不同而效用有异者);某些特殊的炮制意义、用量、用法及使用注意。 熟悉86种常用药物的分类、功效和主要应用、某些特殊用法及使用注意。了解87种药物的功效、特殊用法及使用注意。 (3)具备识别常用中药饮片的一般知识。 2.对本课程授课要求 中药学是中医学不可分割的一部分,因而讲授中药学必须以中医药的理论为指导,突出辨证用药的特点,使学生能正确掌握药性和应用。 中药的理论和功效主治是本课程教学的重点,教学时要求讲清楚功效的概念,运用中医药理论分析功效,以功效联系主治、用法,有机地将几方面内容结合起来,并突出要点。故教学时要做到明确共性突出个性,注意前后有关内容的联系,加强系统性;对于功效近似的药物,采用归纳比较的方法进行讲授,在教学中要有重点地说明某些药物通过配伍后性能的变化,治疗范围的扩大及各类药物之间的配伍规律。 鉴于中药数量较多,并且一药有多种功效,内容比较复杂。以课堂教学为主,并可采用观看药材标本,布置作业,组织讨论,部分章节采用自学为主,教师适当辅导以培养学生分析问题、解决问题的能力。要注意运用启发式教学法,内容要结合学生的实际水平,由浅入深,循序渐进。 加强对学生的辅导,指导学习方法,注意学生所学知识的反复巩固,既抓好平时教学,又要重视单元复习及总复习。 教学目的要求、内容和方法 第一章中药的起源和中药学的发展 【目的要求】 明确中药学、中药的概念,了解中药的起源和中药学的发展,其中着重了解各个时期学术发展特点及主要本草著作。 【教学内容】 中药的起源和中药学的发展。 【教学方式】

中医学基础(全)

《中医学基础》 教材《中医药学概论》主讲路新国 第一章绪论 一、《中医学基础》与《中医营养学》 1、《中医学基础》学习的内容: 主要学习和阐释中国传统医学中有关基本概念、基本观念、基本知识与基本理论,为以后学习《中医营养学》奠定必要的基础,是营养学专业的一门学科基础课。 2、《中医学基础》与《中医营养学》 是学习和研究《中医营养学》的基础。《中医营养学》是《中医学基础》的后续课程。 3、课程设置的意义 ①反映了中国营养学的特色;②是营养学专业必修的课程。 4、教材 《中医药学概论(第六版)》(卫生部“十一五”规划教材,供药学类专业用),王建主编,人民卫生出版社出版,2008年11月。 教材特点: ①全国高等医药教材建设研究会规划教材,卫生部规划本科教材,符合我们本科专业教学的需要; ②是供非中医专业使用的教材,有关中医基础理论的内容简要而全面,是浓缩本,适合我们非中医专业学习中医知识的需要; ③教材内容包括中医基础理论、中药学基本知识和方剂学基本知识三大部分(上、中、下三篇); ④附有中医基础理论现代研究的进展。 5、主要参考教材和参考书 ①《中医基础理论》(供中医、针灸专业用),上海科学技术出版社。教材特点介绍; ②《中医诊断学》(供中医、针灸专业用),上海科学技术出版社。教材特点介绍; ③《中医学基础》,张登本主编,中国中医出版社,2003年1月,24元。教材特点介绍:新世纪全国高等中医院校规划教材,供中药类专业学习中医药学的专业基础课。 ④《中医名词术语选释》,人民卫生出版社。参考书特点介绍:简本; ⑤《第2版中医大辞典》,中国中医研究院李经纬余瀛鳌蔡景峰,人民卫生出版社,2005年1月,330.00元。参考书特点介绍:收载38505条。 6、考试成绩计算方法 二、中医学的概念 1、中医学与中医基础理论: ①中医学:是研究人体生理、病理,以及疾病的诊断和防治等的一门学科,具有独特的理论体系和丰富的临床经验,是具有中国特色的医学,也称为中国传统医学。 ②中医基础理论:是学习和阐释中医学的基础理论和基本知识,是学习中医学各门学科的基础。 2、几点说明: ①发源于中国的古代,历史悠久;要从历史的角度去认识和理解。如它的医学术语、生命力、丰富的经验、丰富的医学文献、受到古代哲学的深刻影响等。更新性不快。 ②是我国优秀传统文化的重要组成部分,也是对世界医学的一大贡献;中国是世界文明古国之一,创造出了辉煌灿烂的文化。中医学就是中国古代文化遗产的重要组成部分,是具有中国特色的医学。它以整体观念为主导思想,以脏腑经络的生理和病理为基础,以辨证论治为诊疗特点的医学理论体系。 ③具有独特的理论体系; ④在当今医学中占有重要地位,并正在世界上产生日益扩大的影响。 三、中医学发展概况 中国医药学已有数千年的历史。 1、商周时期:萌芽时期 《周礼?天官》医学分科的记载:“食医、疾医、疡医、兽医”。 2、春秋战国时期:确立了中医学的理论体系——《黄帝内经》 ①《黄帝内经》 是我国现存最早的医学典籍之一(四大经典之一),简称《内经》。 作者:集体之作。 意义:奠定了中医学的理论基础,标志着中医学独特理论体系的基本形成,它对医学的认识在当时达到了世界领先的水平。还奠定了中国传统营养科学的理论基础。 主要内容:系统地阐述了人体生理、病理,以及疾病的诊断、治疗和预防等问题,推动了医学的发展。 ②《难经》 四大经典之一,是对《黄帝内经》的补充和发展。 3、两汉时期:中医学有了显著的进步和发展 ①《伤寒杂病论》 作者:张仲景,东汉著名医学家。 意义:确立了辨证论治的理论体系,并且创造性地融理、法、方、药于一体,为临床医学及方剂学的形成和发展奠定了基础。 主要内容:后世将《伤寒杂病论》分为《伤寒论》和《金匮要略》两本书。《伤寒论》确立了六经辨证论治的纲领。《金匮要略》确立了脏腑辨证论治的纲领。《伤寒论》和《金匮要略》对中医营养学的贡献。 ②《神农本草经》 是我国现存最早的药物学专著,简称《本草经》、《本经》。 作者:不详 意义:为中药学的发展奠定了基础。 主要内容:药性理论;收载药物365种。 4、魏晋隋唐时期:中医学不断发展与完善 ①《脉经》 1 / 22

《临床本科病理学》实验教学大纲

《临床本科病理学》实验教学大纲 课程名称:病理学 英文名称:Pathology 课程编号:实验课性质:独立设课 课程负责人:开放实验项目数: 大纲主撰人:孙勤暖大纲审核人: 一.本实验课的性质任务与目的 病理学是研究疾病的病因、发病机制、病理变化、结局和转归的医学基础学科,它主要是从形态学角度来阐明疾病的本质及其发生发展规律的科学、即从疾病的形态结构(包括肉眼及显微镜下观察)的改变来认识疾病的本质,研究其发生发展的规律,从而为防治疾病打下理论基础。它是一门形态学科,具有很强的直观性和实践性,通过对实物标本的观察,才能加深对理论知识的理解,故病理解剖学实习的目的就是通过对实物标本的观察来论证理论。加深对理论的理解,以便更好的掌握理论,为今后学习临床医学课程及防治疾病打下基础。二.本实验课的基本理论 三.实验方式与基本要求 (一)掌握病理学的实验课的学习方法 (二)要求学生掌握观察标本的方法 (三)通过对大体标本和玻片标本的观察,一方面要验证所学的理论知识,另一方面能够正确的掌握常见病和多发病的病理改变特点。 (四)要求能够准确描述教学大纲所要求的常见病的大体和镜下标本的病变特点,并做出正确的诊断。(五)能够准确地绘画所要求的某些常见疾病的光镜下病理变化。 (六)要求掌握临床病理资料的综合分析能力,学会观察问题、分析问题和解决问题的能力,并能对常见的疾病做出正确的诊断。 (七)要求观看尸体解剖录像资料,熟悉尸体解剖的整个过程 (八)要求学生遵守实验室所制定的规章制度和注意事项 四、实验项目的设置与内容提要 实习项目

四.考核方式及评分办法 (一)完成实验记录占3% (二)、绘制要求的病理变化图像占5% (三)综合实验临床病理资料讨论结果占2% 五.本实验课配套教材或实验指导书 (一)李玉林. 病理学(第六版).北京:人民卫生出版社,2004.3 (二)病理教研室实验指导. (三)马保华.形态实验学.济南.山东大学出版社,2005.3 六、病理学实验的内容: 包括四个部分: (一)常见疾病的大体标本 (二)常见疾病的组织切片标本 (三)综合实验(包括临床病理资料分析和动物实验) (四)观看尸体解剖录像 七、病理学实验的要求: (一)掌握病理学的实验课的学习方法 (二)要求学生掌握观察标本的方法 (三)通过对大体标本和玻片标本的观察,一方面要验证所学的理论知识,另一方面能够正确的掌握常见病和多发病的病理改变特点。 (四)要求能够准确描述教学大纲所要求的常见病的大体和镜下标本的病变特点,并做出正确的诊断。(五)能够准确地绘画所要求的某些常见疾病的光镜下病理变化。 (六)要求掌握临床病理资料的综合分析能力,学会观察问题、分析问题和解决问题的能力,并能对常见的疾病做出正确的诊断。 (七)要求观看尸体解剖录像资料,熟悉尸体解剖的整个过程 (八)要求学生遵守实验室所制定的规章制度和注意事项 八、病理学实验注意事项: (一)要遵守实验室规则。 (二)要爱护标本。 (三)要爱护显微镜。 (四)要按要求完成实习报告。

《中医诊断学》教学大纲

《中医诊断学》教学大纲 一、课程的性质与任务 课程的性质:中医诊断学是讲授中医诊断的基本理论、基本方法和基本技能的一门实践性很强的课程, 是在学习《中医基础理论》的基础上开设的,是《中药学》、《方剂学》、《中医内科学》、《中医外科学》等后续专业课程的基石,是中医基础理论课与临床课的桥梁, 是临床各科的基础,是中医学的主干课程,是中西医结合、中医骨伤、中药等专业的必修课。高等职业教育中医学、中西医结合、中医骨伤学、中药学专业的毕业生对应的岗位工作群主要是服务基层社区的初级卫生保健工作者及县(市)、乡(镇)级医院的临床执业助理医师。临床医师职业岗位的主要工作任务是诊断与治疗疾病,诊断是基本功,是决定治疗效果的基础,所以本课程对中医学、中西医结合、中医骨伤学、中药学专业学生职业能力培养起着重要支撑作用,在中医学中占有相当重要的地位。为实现面向基层、服务基层的医疗卫生人才的培养奠定理论基础和基本技能支持。通过学习和训练,学生能够理解中医诊断的基本原理和原则,熟练掌握望、闻、问、切四诊的基本技能和八纲、气血、脏腑辨证的基本原理,熟悉证侯辨证的基本思路,能够书写完整的中医病案,为以后从事中医诊疗工作奠定基础。

课程的任务:通过《中医诊断学》课程的学习,学生能收集患者症状、体征和病史等资料,形成完整准确的证名,判断病种,并将疾病的发生发展,病情演变,诊断治疗,防护调摄等情况写成病案。 前导课程:《中医基础理论》 后续课程:《中药学》《方剂学》《中医内科学》《中医妇科学》等。 二、课程培养目标 知识要求:掌握中医四诊的概念、方法和不同症状、体征代表的临床涵义;掌握中医辨证、辨病的原理、内容和临床意义;掌握中医病案的书写内容和方法。 能力要求:熟练掌握望、闻、问、切四诊的基本技能;具备中医临床辨证、辨病诊断思维能力;熟练掌握书写病案的能力。 素质要求: 培养学生具有自我发展,终生学习的观念和能力。具有良好的职业道德、医德医风、对患儿同情、尊重与关爱。健康的心理素质和良好的身体素质。团队协作能力和计划组织协调能力。口头和书面表达能力、人际沟通能力。 三、教学内容及学时安排 本课程共设计了5个知识模块,13个项目,41个学习情境,共63学时。具体安排如下:

XX学院《病理学基础》课程教学大纲

XX学院《病理学基础》课程教学大纲 二、课程教学目标 (一)知识目标 通过本课程的学习,使学生了解疾病病变发生的原因、诱因、原理、过程、结局,病理变化与临床表现的内在联系,《病理学基础》的专业术语,掌握有关的病理概念。理解常见病病变的组织学改变、大体观察、功能变化的原理和病变依据,掌握常见病、多发病的大体病变改变、组织变化、超微结构及显微镜下病变特点。 (二)能力目标 通过本课程的学习,使学生能够运用所学的专业病理学知识解释常见疾病的发生、发展、转归,相关疾病的预防知识。使学生具有学生独立思考及正确认识、分析事物的能力。 (三)素质目标 通过本课程的学习使学生具备良好的职业道德、敬业精神和服务意识和认真负责的工作态度;使学生具备学生良好的团队协作能力和沟通能力,具备健康、乐观向上的心态。 三、课程教学基本要求 (一)课程教学前要求 1.对教师要求 (1)认真研究教材,广泛收集材料,根据以往经验和学生情况,理清教学思路,完成教案撰写或课件制作。 (2)提前进入教室,做好上课准备。 2.对学生要求 (1)制定课程学习计划,明确学习任务和时间安排。 (2)认真预习教材,预习中善于思考,对疑惑之处做好记录。 (3)强化学习的主体地位,通过图书馆、网络特别是本门课程的资源网站等广泛查阅、学习课程资源,特别是教师指定的课程资源,了解本领域专家学者的观点以及最新研究动态,培养思维能力,为课堂学习、讨论等做好充分准备。 (二)课程教学中要求 1.对教师要求 (1)按照理论坚实、够用的要求,在学生预习的基础上,着重讲授重点和难点。 (2)积极采用案例教学等教学方法,要求并鼓励学生主动参与教学过程,积极进行讨论、训练或实务操作,着力培养学生分析和解决问题的能力。 (3)加强课堂管理,维护课堂纪律,督查学生上课考勤工作。 (4)以提高学生知识应用能力为目标,给学生布置综合练习和案例分析等形式的作业。 (5)给学生推荐相关的书籍和期刊,要求学生阅读,开阔学生视野。