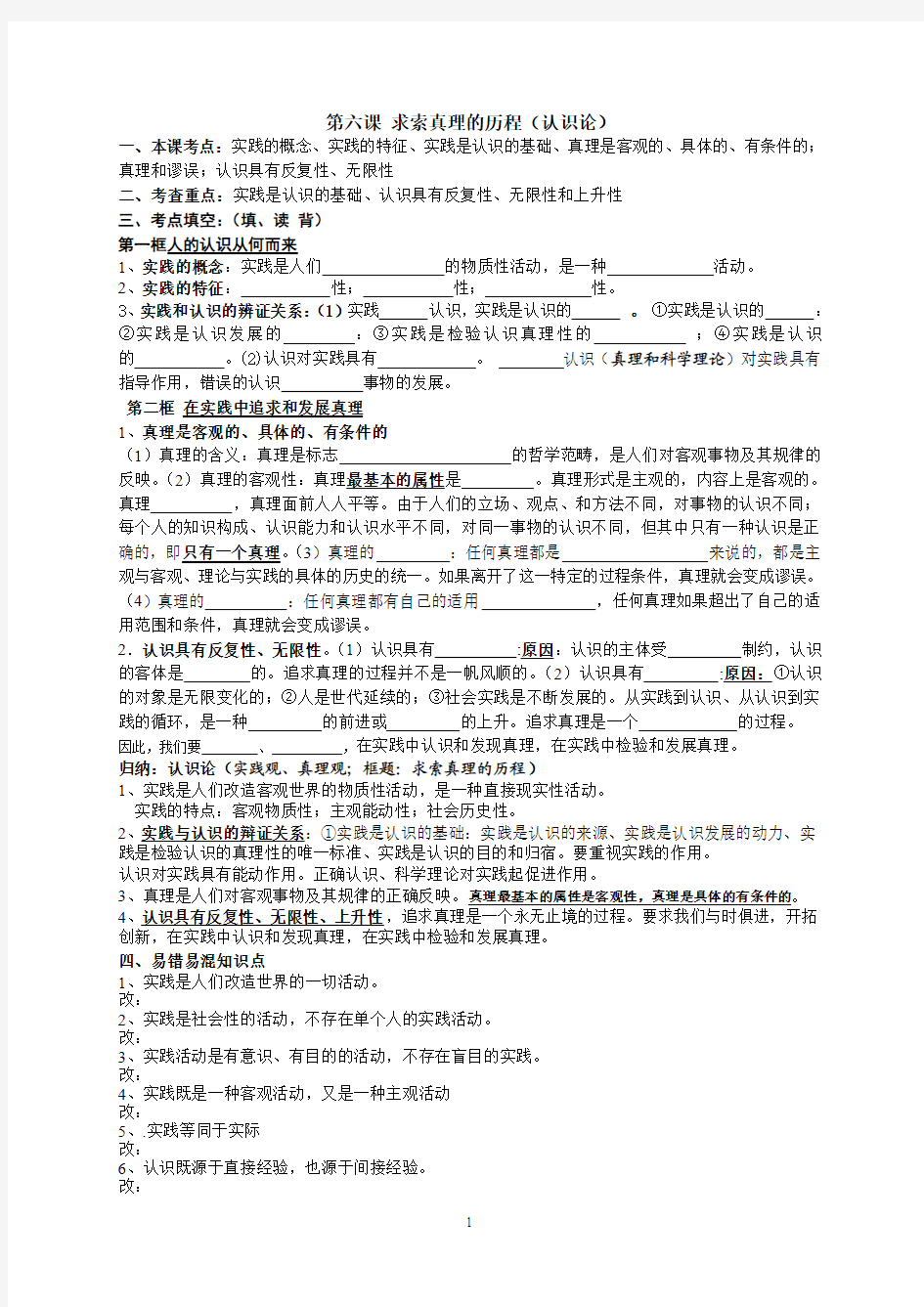

第六课求索真理的历程(认识论)

第六课求索真理的历程(认识论)

一、本课考点:实践的概念、实践的特征、实践是认识的基础、真理是客观的、具体的、有条件的;真理和谬误;认识具有反复性、无限性

二、考查重点:实践是认识的基础、认识具有反复性、无限性和上升性

三、考点填空:(填、读背)

第一框人的认识从何而来

1、实践的概念:实践是人们的物质性活动,是一种活动。

2、实践的特征:性;性;性。

3、实践和认识的辨证关系:(1)实践认识,实践是认识的。①实践是认识的:

②实践是认识发展的:③实践是检验认识真理性的;④实践是认识的。(2)认识对实践具有。认识(真理和科学理论)对实践具有指导作用,错误的认识事物的发展。

第二框在实践中追求和发展真理

1、真理是客观的、具体的、有条件的

(1)真理的含义:真理是标志的哲学范畴,是人们对客观事物及其规律的反映。(2)真理的客观性:真理最基本的属性是。真理形式是主观的,内容上是客观的。真理,真理面前人人平等。由于人们的立场、观点、和方法不同,对事物的认识不同;每个人的知识构成、认识能力和认识水平不同,对同一事物的认识不同,但其中只有一种认识是正确的,即只有一个真理。(3)真理的:任何真理都是来说的,都是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一。如果离开了这一特定的过程条件,真理就会变成谬误。(4)真理的:任何真理都有自己的适用,任何真理如果超出了自己的适用范围和条件,真理就会变成谬误。

2.认识具有反复性、无限性。(1)认识具有:原因:认识的主体受制约,认识的客体是的。追求真理的过程并不是一帆风顺的。(2)认识具有:原因:①认识的对象是无限变化的;②人是世代延续的;③社会实践是不断发展的。从实践到认识、从认识到实践的循环,是一种的前进或的上升。追求真理是一个的过程。

因此,我们要、,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理。

归纳:认识论(实践观、真理观;框题:求索真理的历程)

1、实践是人们改造客观世界的物质性活动,是一种直接现实性活动。

实践的特点:客观物质性;主观能动性;社会历史性。

2、实践与认识的辩证关系:①实践是认识的基础:实践是认识的来源、实践是认识发展的动力、实践是检验认识的真理性的唯一标准、实践是认识的目的和归宿。要重视实践的作用。

认识对实践具有能动作用。正确认识、科学理论对实践起促进作用。

3、真理是人们对客观事物及其规律的正确反映。真理最基本的属性是客观性,真理是具体的有条件的。

4、认识具有反复性、无限性、上升性,追求真理是一个永无止境的过程。要求我们与时俱进,开拓创新,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理。

四、易错易混知识点

1、实践是人们改造世界的一切活动。

改:

2、实践是社会性的活动,不存在单个人的实践活动。

改:

3、实践活动是有意识、有目的的活动,不存在盲目的实践。

改:

4、实践既是一种客观活动,又是一种主观活动

改:

5、.实践等同于实际

改:

6、认识既源于直接经验,也源于间接经验。

改:

7、认识的根本任务就是指导实践。

改:

8、处理社会关系的实践是人类最基本的实践活动。

改:

9、马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想是检验认识真理性的标准。

改:

10、物质是认识的来源。

改:

11、只有正确的认识才能对事物的发展起作用。

改:

12.有用就是真理。

改:

13.任何真理都是客观与主观的具体的历史的统一。

改:

14、真理在任何条件下都是真理

改:

15、认识是人脑对客观事物的正确反映。

改:

16、真理之所以是真理,是因为它对事物的发展起积极作用。

改:

17、对同一确定的对象,正确的认识可能不止一个。

改:

18、真理最基本的属性是客观性,所以真理是客观的。

改:

19、认识的反复性表明,追求真理是一个永无止境的过程。

改:

20、矛盾的观点是辩证唯物主义认识论首要的观点。

改:

21、马克思主义是永恒真理。

改:

五、课堂练习

1.2012年10月25日,中国第16颗北斗导航卫星从西昌卫星发射中心顺利升空、精确入轨。这对北斗卫星导航系统实现亚太组网、形成区域服务能力,并按计划于2013年年初向亚太大部分地区提供正式服务具有重要意义。这表明实践() ①是以人为主体、以客观事物为对象的物质性活动②是一种直接现实性活动③可以把人们头脑中观念的存在变为现实的存在④是客观见之于主观的活动A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

2.“天宫一号”目标飞行器与“神舟九号”飞船手控交会对接取得圆满成功。两个飞行器要以比子弹还快数倍的速度飞行,完成无缝对接,难度好比百米之外“穿针引线”。这直接体现了实践具有() A.客观物质性B.主观能动性C.社会历史性D.相对独立性

3.(2013·山东卷·23题)“梦想是海市蜃楼,还是绿洲,关键取决于你是否停止跋涉的脚步。”与这句话内涵相一致的是()

A.“没有革命的理论,就没有革命的行动”B.“学而不思则罔,思而不学则殆”

C.“一步实际行动比一打纲领更重要”D.“人类的心灵需要到理想甚于需要物质”

4、(12安徽卷)11.2011年诺贝尔生理学奖获奖者发现了免疫系统激活的关键原理,革命性地改变了人们对人体免疫系统的认识,为传染病、癌症等疾病的防治开辟了新道路。这说明()

①科学认识能够创造理想的世界②改造世界是认识的目的和归宿

③事物的发展取决于认识的深化④真理在发展中不断地超越自身

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④

5.(2013·广东卷·35题)以前人们认为,材料的强度和韧性这两种属性不可兼得。但某工程团队利用“电纺”技术,开发出细小的聚丙烯腈纳米纤维,并通过小喷嘴喷射出去,做成的材料既轻又薄,不仅更坚固,而且更具韧性。该团队之所以成功,是因为( )

A.深化了理论认识,推动事物质变

B.立足于实践探索,改变实践手段

C.发挥了意识的目的性,突破条件创造联系

D.发挥了主观能动性,消除事物之间的矛盾

6.(2013·四川卷·8题)唐代诗人柳宗元在《三赠刘员外》一诗中写道“信书成自误,经事渐知非。”下列观点与该诗句所含哲理相符的是()

①知是行之始,行是知之成②学至于行之而止矣。行之,明也

③方其知之,而行未及之,则知尚浅④不出户,知天下;不窥牖(窗户),见天道

A、①③

B、①④

C、②③

D、②④

7.(2013·安徽卷·4题)2013年中央“一号文件”指出,各地要大力扶持和培育专业大户、家庭农场等新型生产经营主体。为破解当前家庭经营中存在的“低、小、散”难题,推动传统农业升级,党和政府强调要发挥家庭农场等新型农产经营主体的作用。这表明认识是()

①在实践基础上不断丰富发展的过程②不断克服谬误逐步接近真理的上升过程

③主体对客体的直接现实性改造活动④在实践的基础上主体对客体的能动反映

A.①②

B.①④

C.②③

D.③④

8.(2013·北京卷·26题)图10漫画蕴含的哲理是( )

A.人们的主观愿望无法变成客观现实

B.主观认识是对客观现实的正确反映

C.要改变客观现实必须发挥集体力量

D.认识符合实际才能有效地地指导实践

9. (2014大纲全国)农谚说:“蚯蚓叫,大雨到。”一位农民气象员对此感到怀疑,经过反复观察和实验,他发现下雨前鸣叫的是蝼蛄而不是蚯蚓,于是把这条农谚改成了“蝼蛄叫,大雨到”。经过进一步观察和研究,他又发现“春秋蝼蛄叫,大雨定会到”,但“盛夏蝼蛄叫,大雨不会到”。这表明( ) ①亲身的实践经验比他人的实践经验更可靠②实践是认识的来源和发展的根本动力

③实践是认识的最终目的和归宿④实践是检验认识正确与否的唯一标准

A.①②

B. ①③

C. ②④

D.③④

10、(2014浙江)不久前,研究人员发现,把健康成年小鼠置于黑暗中一周后,它们辨别音高的能力也可显著提高。此前,科学界通常认为这种变化主要发生在未成年阶段,且需要更长的时间。这表明( ) ①科学的价值在于造福社会②认识与实践的统一是具体的历史的

③真理具有反复性和相对性、④认识的真理性需要不断经受实践的检验

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

11.泰戈尔说:“真理之川从它的错误之沟渠中流过。”这说明()

A.真理与谬误相互区别B.真理与谬误相比较而存在

C.真理与谬误相互融合D.真理以谬误为基础而存在

12.从“发展才是硬道理”到“科学发展观”的提出,从“让一部分人先富起来”到“努力实现基本公共服务均等化”,党和政府对发展观、公平观的认识不断达到新的高度。这表明() A.实践是认识的目的和归宿B.认识对实践有促进作用

C.真理是永恒不变的D.追求真理是一个永无止境的过程

13.(12课标卷)22.以前,人们往往认为一切生物的生长都依赖阳光。现在科学家发现,在水深超过4000米的可见光不能到达的海底,在高温、高压、剧毒、缺氧的环境里,仍然存在大量海底热液生物,它们考海底热液带出的能量进行化合作用合成有机质而生产呢。这从一个侧面表明: ( )

①对真理的追求是永无止境的循环过程②真理是理论与实践的具体的历史的统一

③客观事物的复杂性决定了认识的反复性④认识只有不断超越历史条件才能成为真理

A.①②

B.①④

C.②③

14、(12福建卷)35、在牛顿经典力学问世后的200多年时间里,许多科学家认为,整个宇宙都要服从这一“永恒定律”。20世纪初,爱因斯坦发现牛顿的运动定律只有在宏观低速的情况下才是正确的,牛顿力学的“永恒定律”神话被告打破。这启示我们 ( )

A、真理是主观与客观的具体的历史的统一

B、人们对同一确定对象会有多个真理性认识

C、对同一事物的判断因人的主观性而产生差异

D、真理适用于任何已知和确定的历史条件和范围

15、(12海南卷)21. 2011年9月,科学家在“中微子振荡实验”中测量出中微子的运行速度超过

光速,但随即发现实验存在问题,测量结果有待进一步验证。最新测量结果显示,中微子的运行速度并没有超过光速,原测量结果存在误差。由此可见 ( ) ①人们对客观事物的认识总要受到具体的实践水平的限制②原有的真理性认识常常在新的实践活动中被推翻③认识运动是从认识到实践再到认识的螺旋式上升过程④认识联实践发展而发展,在实践中检验和发展真理是无止境的

A. ①②

B. ①④

C. ②③

D. ③④

16.(2013·天津卷·8题)在《集安高句丽壁画》一书中,作者称图一为“剁肉图”,把古人右手所持工具看作菜刀;后有研究者结合该书图二“烤肉串”和图三“厨师扇风”,认为古人右手拿的是史称“便面”的中国古扇,因此图一应叫“烤肉图”。对文物图像命名中存在的不同见解,应坚持观点是()

B.对同一确定对象的认识,真理只有一个

C.真理是有条件的,都有自己的适用范围

D.真理是具体的,是相对特定的过程而言的

17.(2013·浙江卷·29题)十年前,科学家只把几十种基因突变与疾病挂上钩,现在已经把三千种

左右基因突变与疾病对上号,但要搞清所有基因突变与疾病的关系尚需时日。这是因为( )

①认识总要受到主客观条件的限制②实践总要受到主客观条件的限制

③认识对象的本质的暴露与展现有一个过程④实践是认识的来源

A.①④

B.②③

C.②④

D.①③

18、(2014全国一)2013年8月,(十万个为什么》第六版出版,开放性、探索性是其突出亮点.对

于科学界没有定论的问题,该书汇集了多家观点,以引导读者进一步思考。在一些问题上不设标准

答案,其合理性在于对复杂事物的认识()①往往是一个具有反复性和无限性的过程②是一

个不断克服片面性甚至错误的过程③是一个仁者见仁、智者见智的永无定论的过程④往往是一个

在实践基础上推翻和超越已确定的真理的过程

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

19.(2014北京)经济建设与生态建设的协调发展,通俗地讲,就是要金山银山和绿水青山。某地

在实践中对这“两座山”关系的认识经过了三个阶段:一是用绿水青山去换金山银山;二是既要金

山银山,也要保住绿水青山;三是绿水青山本身就是金山银山。这一认识过程( )

①每一阶段的特点相同②是一个由浅入深的发展过程

③是一个圆圈式的循环运动④经过实践和认识的多次反复达到了更高境界

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

20.(12广东卷)36材料三:在探索中国特色社会主义建设的道路中,中国人民不断战胜各种艰难

险阻,进一步坚定了“不动摇、不懈怠、不折腾”的信念,凝聚了深化改革开放的共识。2012年2

月,温家宝总理在广东调研时指出,20年前邓小平南巡关于“不改革开放只能是死路一条”的教导

至今仍有深远的指导意义。结合材料三,运用实践与认识的关系原理,分析“不改革开放只能是

死路一条”及其现实意义。(13分)

哲学认识论练习题及答案

第六课练习题(哲学认识论) 1. 从1962年开始,以美国为代表的多个国家前后十多次发射了火星探测器。1997年美国“火星探路者”号发回火星表面有远古水痕的照片,2002年美国“奥德赛”号发现火星北极区域可能含有大量“冰冻水”。2008年美国“凤凰”号第一次“触摸和品尝”到火星上的水,这对于多年来以找水为主要思路的火星探测来说,具有里程碑意义。这表明 ①实践是一种直接现实性的活动②实践具有主观能动性 ③实践具有社会历史性④实践是检验认识真理性的主要标准 A. ①②④ B. ②③ C. ①③④ D. ②④ 2、英国作家惠兹里特说:“一个除了书本以外一无所知的纯粹学者,必然对书本也是无知的。”与这句话蕴涵的哲理相一致的名言还有 ①“学而不思则罔,思而不学则殆”②“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行” ③“知之为知之,不知为不知,是知也”④“读有字的书,不如去读生活这本无字的大书。” A、①②③ B、②③④ C、①③ D、②④ 3、为了应对互联网的迅速发展,针对第一代互联网数据包传送格式设计时的局限性,世界互联网工程组织设计并正式发布了面向下一代互联网的数据包传送格式。这表明 A.实践是认识发展的动力 B.实践是认识的来源 C.真理具有客观性绝对性 D.认识推动事物发展 4.如果人站在月球上,眼睛看见的地球是一个球体,无法分辨出细节;如果用放大2000倍的光学望远镜,可以看到地球上的楼房;如果用放大亿倍的纳米扫描显微镜,可以看到泥土里的沙粒。这一事实说明 A.人们的认识能力是无限的 B.新的认识工具和手段能够推动认识的发展 C.实践中的新问题会推动实践的发展 D.人们对客观世界的认识进一步深化和扩展 5.我国月球探测近期规划共分为“绕”、“落”和“回”三个阶段。目前我国月球探测的所有工作都在围绕“绕”这一目标进行。围绕“绕”这一目标进行科学实验,体现了实践是A.客观的物质性活动B.有目的、有意识的能动性活动 C.改造客观世界的一切活动D.社会性和历史性的活动 6.亚里斯多德有句名言:“吾爱吾师,吾更爱真理。”这就是说 ①真理是相对的有条件的②只要敢于反对权威,就能树立创新意识 ③要敢于否定,树立革命的批判的精神④要不唯书、不唯上,抛弃旧有知识 A.②③④B.①②C.③④D.①③ 7.促进和谐文化建设,是构建和谐社会、促进社会主义文化大繁荣的重要任务。“没有和谐文化,就难以建成和谐社会”。这一观点说明 A.矛盾是事物发展的根本动力 B.社会意识的变化决定社会存在的变化 C.认识对实践有能动的反作用 D.矛盾主要方面决定事物的发展 8.华夏文明五千载,历经无数内忧外患,中华民族并没有屈服,更没有倒下,而是斗志弥坚,愈挫愈勇,愈挫愈奋,一次又一次地从艰难困苦中挺了过来,仍然屹立在世界民族之林,不屈不挠地实现着中华民族的伟大复兴,这再次验证了一条亘古不变的真理――多难兴邦!这表明 ①事物发展是前进性与曲折性的统一②真理是永恒不变的w.w.w.k.s.5.u.c.o.m ③认识具有无限性④人们只有在实践中检验和发展真理

《求索真理的历程》知识点整合

第六课《求索真理的历程》导学案 第一框人的认识从何而来 一、实践及其特点 1、实践的含义 实践是人们客观世界的活动。它有两层基本的含义:其一,凡是实践,都是以为主体、以客观事物为对象的活动;其二,实践是一种活动,它可以把人们头脑中的的存在变为 的存在。 2、实践的特点 (1)实践具有客观物质性。这首先是由实践的的客观性决定的。(实践的基本要素有:、和。)实践活动的过程及其结果是受客观规律及其运动规律制约的,因而也具有客观性。 (2)实践具有能动性。实践是人有、有的活动。 (3)实践具有社会历史性。实践不是单个人的孤立的活动,而是处在一定 中的人的活动。人的实践活动是历史的发展着的。在不同的历史发展阶段上,人类实践的内容、形式、规模和水平是各不相同的。 二、实践是认识的基础 1、实践是认识的。认识是主体对客体的能动的反映,这种反映只有在 中、在主体和客体的相互作用中才能完成。 2、实践是认识的。认识产生于实践的需要,人们在实践中不断遇到的新问题、产生的新要求,着人们去进行新的探索和研究。实践的发展为人们提供日益完备的,这些工具延伸了人类的认识器官,促进人类认识的发展。实践锻炼和提高了人的认识。 3、实践是检验认识的真理性的标准。通过实践人们可以把自己头脑中 的存在变为的存在。在这一过程中,人们把指导自己实践的和实践所产生的加以对照,从而检验认识是否正确地反映了客观事物。 4、实践是认识的。认识从中来,最终还要回到中去。认识本身不是目的,才是认识的目的和归宿。 第二框在实践中追求和发展真理 一、真理是客观的 1、真理的含义 真理是标志_________________的科学范畴,是人们对______________的________反映。真理最基本的属性是_________。 2、由于人们的立场、观点和方法不同,每个人的认识结构、认识能力和认识水平不同,对同一个_________的对象会产生多种不同的认识,其中与客观对象相符合的认识就是_________,不符合的认识则是__________。 3、真理最基本的属性是___________。对同一个_______的对象虽然会产生多种不同的认识,但只能有_____种正确的认识,即真理只有_____个。真理与谬误的界限不容混淆,真理面前____________。

复习课《生活与哲学》第六课求索真理的历程教学设计word版本

复习课《生活与哲学》第六课求索真 理的历程教学设计 复习课《生活与哲学》第六课“求索真理的历程”教学设计授课教师:黄丽如班级:高二班时间:2012年5月31日地点:新一中教学楼B205 一、教材分析:第六课“求索真理的历程”属于马克思主义哲学的认识论部分。本课的内容继续探讨如何正确看待我们周围的世界,即看待认识和实践。它围绕着“求索真理”这一主题,讲述实践观、真理观、认识过程这三方面的知识内容。从近三年的高考题来看,每年都有涉及对本课知识点的考查,频率高,题型有选择题和非选择题。二、教学设计思想:充分发挥学生的主体作用,引导学生从宏观上审视教材,并依据教材的内在知识体系对教材进行开发和整合,让学生从题中揣摩所考查的知识点,并总结出

答题方法。三、三维教学目标设计:理解实践的基本含义和特点。理解真理的含义和真理的客观性、具体性、条件性。知识与技能理解认识具有反复性、无限性。运用说明实践是认识的基础。运用说明人类追求和发展真理的历程。培养学生运用马克思主义认识论原理分析和解决问题的能力。过程与方法具有正确区分和判断真理与谬误的能力,正确地对待真理和谬误,坚持真理反对谬误。培养学生自己动脑动手整理知识框架的习惯。牢固树立实践观是马克思主义哲学重要的和基本的观点的思想。情感态度与价值观树立热爱真理、追求真理、坚定真理的信念,确信追求真理要与时俱进,把在实践中认识和发展真理,在实践中检验和发展真理作为我们不懈的追求和永恒的使命。 1 四、教学分析:教学重点教学难点实践观;真理观;认识的反复性和无限性。实践的概念;真理是客观的。作为高二年级的文科班

学生,前面已学完《生活与哲学》整本书的内容,教学对象有一定的基础。作为即将步入高三的学生,将进行高三第一轮复习,亟需学会自我复习。五、教学方法与手段:教学方法授课类型自主探究法、训练法复习课教学手段多媒体平台六、教学流程:知识构图考点提示难点突破重点讲解原理归纳城方法指津七、教学过程设计:教学环节知识构图 1.让学生用三个词概括本课的内容。 2.围绕着这三个词,课本讲了哪些知识点。 3.要求学生试着用两个字来概括“求索真理的历程”这一课的内容。4.围绕这两个字,构建这一课的知识框架图。设计内容师生活动设计分析宏观上把握整课的核心知学生自主整理,老师指导。识;培养学生 2 的发散思维。高考考点展示: 1.实践实践的概念2009~2011年认识论高考考点分布考点试题分布2010安徽文综,38 实践2010全国文综,39 2009海南单科,22 实

第六课求索真理的历程

第六课求索真理的历程 在实践中追求和发展真理 知识准备: 1、真理是客观的、 2、真理是具体的有条件的、 3、追求真理是一个过程。 学习方式:小组合作探究 例题示范: 歪打正着 一天,张飞从曹操处赴宴归来,对刘备吹胡子瞪眼大发雷霆。孔明问其故,飞答:“都道曹操为人慷慨大方,非也,他是天下第一大小气鬼。”孔明道:“请将军细说一二。”飞道:“我 刚到曹营,他二话没说,就对我伸出双手比了个圆圈,我认为他午饭想让我吃烙饼。我摆了摆手,双臂一伸,要吃拉面。他又竖起右手拇指,我跟着竖起右手三指,意思是说,一碗不 行要吃三碗。曹操摇了摇头,又叹了口气,我一抹身回来了。”孔明听罢大笑:“将军误会了曹操,他刚才是与你打了个哑谜。”张飞瞪大眼睛看着孔明。孔明说:“曹操双手画了个圆圈, 意思是我要统一中原。将军双臂一展,意思是说,请问我的丈八长矛答应不?曹操竖起右手拇指,意思是我乃汉朝大丞相,挟天子以令诸侯。将军竖起右手三指,意思是刘、关、张桃园三结义,我们众人拾柴火焰高,不怕你!曹操摇了摇头,意思是说,都说张飞绣花粗中有 细,果然名不虚传。此时,他也误会了将军,这场哑谜以将军的胜利而告终。”飞听罢,释然,大笑。 点评:(看我的——)辩证唯物主义理解论认为,这个故事,与“做贼心虚”、“为人不做亏心事,半夜敲门心不惊。”等民颜有异曲同工之妙。它说明因为人们的立场不同,观点和方 法不同,理解水平和理解水平不同,对同一个确定的对象会产生不同的理解,但是,其中只能有一种准确的理解,即只能有一个真理。真理和谬误的界限不容混淆,真理面前人人平等。模拟练习: 猪的回答 一只小猪、一只绵羊和一头奶牛,被关在同一个畜栏里。有一次,牧人捉住小猪,小猪大 声号叫,并且猛烈地反抗起来。绵羊和奶牛非常讨厌小猪的惨叫,说:“他常常捉我们,我们也没有大呼小叫。”小猪听了回答说:“立场不同、所处环境不同的人,很难了解对方的感受。捉你们和捉我完全是两回事,他捉你们,仅仅要你们的毛和乳汁,但是捉住我,却是要我的命呢!” 点评: 智慧分享: 请同学们知识准备中的内容,讲一个趣味案例,供大家分享(先在小组内交流,后选出代表在班内交流)。

求索真理的历程教学设计教案

第六课求索真理的历程 一、【教学目标】: 1、知识目标 ◇识记: (1)实践 (2)真理 ◇理解; (1)实践具有三个基本特征 (2)实践是认识的基础 (3)实践活动的三种形式 (4)真理最基本的属性是客观性 (5)真理是具体的有条件的 (6)认识具有反复性 (7)认识具有无限性 (8)在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理 ◇分析: (1)列举历史上对实践观点的不同理解,分析说明辩证唯物主义所说的实践与以上观点的不同 (2)结合相关名言,分析实践是认识的来源 (3)结合实用主义者关于真理观点的理解,分析说明什么是真理 (4)结合欧几里得定理,说明真理并不是在任何情况下都适用,分析真理是具体的有条件的 (5)结合“哥伦比亚号”航天飞机失事事件,分析追求真理是一个过程 2、能力目标 (1)通过对实践概念的学习,特别是与旧唯物主义关于实践含义理解的比较中,培养和提高学生的比较分析能力和理解能力 (2)结合实践三个基本特征的学习,培养学生的分析能力和概括综合能力 (3)在讲述实践对认识的作用时,注意引导学生学习辩证思维的能力,提高综合分析问题的能力 (4)结合真理的概念,培养学生的比较分析能力和理解能力 (5)在讲述真理具体的有条件的及认识真理是一个过程这一知识点时,培养学生具体问题具体分析的能力及用发展的观点看问题的能力 3、情感、态度、价值观目标 (1)结合实践是认识的基础这一观点的学习,引导学生理解实践第一的观点,充分发挥实践对认识的决定作用 (2)联系真理是具体的有条件的这一观点,弓I导学生学会在一定的条件和范围内认识真理 (3)通过对认识具有反复性和无限性观点的学习,使学生树立在实践中不断认识、丰富和发展真理的思想 二、【重点、难点】: 1、重点:(1)、实践的基本特点 (2)、实践是认识的来源 2、难点:真理是具体的有条件的 三、【整体感知】:通过对本课的学习,同学们将了解实践的含义、特征及作用,理解

生活与哲学第六课认识论的练习

读书破万卷 下笔如有神 ■ ^n ^Hl 期末系列练习题三:第六课 辩证唯物主义认识论 1?一个成功者与一个空谈者的主要区别在于:成功人士能通过实践把头脑中的观念变成现实的 存在。这表明,实践具有 A ?直接现实性 B ?客观物质性 C .自觉选择性 D ?社会历史性 2 ?杜威认为,实践就是人类应对环境的一种活动,这种活动和动物适应环境的活动相比,没有 本质的区别。杜威的观点 否认了实践的 A .客观物质性 B .主观能动性 C .社会历史性 D .内在矛盾性 3?与“坐而论道不如起而行之”包含哲理相近的是 A ?祸患常积于忽微,智勇多困于所溺 B ?操千曲而后晓声,观千剑而后识器 C .横看成岭侧成峰,远近高低各不同 D ?近水楼台先得月,向阳花木易为春 4. 19世纪英国作家惠兹里特说: “一个除了书本以外一无所知的纯粹学者,必然对书本也是无 知的。”与这句话在内涵上不一致的名言是 A ?尽信书,则不如无书 B ?秀才不岀门,全知天下事 C .纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行 D ?饱经风霜的老人与缺乏阅历的少年对同一句格言的理解是不同的 5 ?在农村,人们发现鸡被吃了,总以为是黄鼠狼干的。科学家们通过大量的科学实验,否定了 黄鼠狼专门吃鸡的恶名, 它是个灭鼠“能手” 。据估计,一只黄鼠狼一年能消灭三四百只老鼠。 由此可知 6 ?实践之所以能够检验认识是否正确,是因为 A ?实践是认识的来源 B ?实践是认识发展的动力 C .实践是连接主观和客观的桥梁 D .实践是认识的目的和归宿 7. 20XX 年11月28日召开的第一届基层党建创新论坛强调,要把基层党建创新的成功经验和 有效做法运用到实际工作 中去。这体现的认识论道理有 A ?一切从实际岀发、实事求是 B .矛盾的普遍性寓于特殊性之中 D ?真理是主观对客观的正确反映 C .实践是认识的目的和归宿 8 ?实用主义者詹姆士认为“有用就是真理” 。这种观点的错误在于否认了真理的 A ?条件性 B ?具体性 C .相对性 D ?客观性 9?“当数学原理用于现实时,是不确定的,当它们确定时,又不适用于现实” 。这表明 ① 任何真理都有其适用的条件和范围 ②认识的发展具有反复性和无限性 ③ 真理与实践不具有统一性 ④有的真理是确定的,有的真理是不确定的 C .②③ D ?②④ A ?①② B ?①③ 10.禅悟人生 人生有三重境界: “看山是山,看水是水。看山不是山,看水不是水。看 体现的哲理是山依旧是山,看水依旧是水! 读书破万卷 下笔如有神 _________________________________ A ?认识因其形象具体而具有直观性 B ?认识因其最终回归而具有重复性 C .认识因其不断变化而具有不确定性 D .认识因其反复上升而具有深刻性 11 ?人类至今还不能对地震作岀可靠的预测。这是因为认识具有 班级G1010班 姓名 成绩 ① 实践是认识的来源和动力 ③实践是认识的目的和归宿 A ?①④ B ?①② ② 实践是检验认识真理性的标准 ④实践是获得知识的唯一途径 C .②③ D ?③④

浙江2020版高中政治总复习第六课求索真理的历程精练

求索真理的历程 一、判断题(正确的在题后括号内写T,错误的写F) 1.实践是有意识、有目的的活动,盲目的实践是不存在的。( F ) 2.实践是人们改造世界的一切活动。( F ) 3.着眼于全局的认识就是真理性认识。( F ) 4.(2019·温州中学检测)要正确认识世界和改造世界,就必须做到客观与主观的具体的历史的统一。( F ) 5.(2019·金华十校联考)认识只有不断超越历史条件才能成为真理。( F ) 二、选择题(每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 6.一个成功者与一个空谈者的主要区别在于:成功人士能通过实践把观念的存在变成现实的存在。这表明,实践具有( ) A.直接现实性B.客观物质性 C.自觉选择性D.社会历史性 答案:A 7.(2019·金华调研)科学家利用“单倍体干细胞”技术,通过神奇的细胞“变性手术”,仅利用卵子就实现了哺乳动物的繁衍,打破了人们对自然界固有“必然性”的认知。这表明( ) ①通过实践能建立人为事物的联系 ②通过实践能超越规律的限制 ③真理会在实践中不断被推翻 ④实践是人有目的、有意识的活动 A.①②B.①④C.②③D.③④ 解析:选B。材料强调科学家通过实践,改变、创造条件建立新的具体联系,故①④正确。规律具有客观性,不能超越其限制,②不选。真理永远不会停止前进的步伐,它在发展中不断地超越自身而不是被推翻,③错误。 8.神舟十一号是中国持续时间最长的一次载人飞行任务,总飞行时间长达33天。它是我国载人航天工程三步走中从第二步到第三步的一个过渡,将为我国建造载人空间站做准备。这说明( ) ①量变是质变的必要准备②人的认识能力是无限的③指导实践是认识的根本任务④实践活动具有社会历史性 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 解析:选B。神舟十一号是我国载人航天工程三步走中从第二步到第三步的一个过渡,将为我国建造载人空间站做准备,说明量变是质变的必要准备,实践活动具有社会历史性,①④正确。②错误,人的认识能力是有限的,人类的认识能力是无限的;③错误,指导实践是

最新高中政治必修4《求索真理的历程》教案

最新高中政治必修4《求索真理的历程》教案 一、明确考点 1、实践的概念和特点 2、实践是认识的基础 3、真理的客观性、具体性和条件性 4、真理和谬误 5、认识的反复性和无限性 二、考情分析 本课主要讲了认识论的知识(实践是认识的基础;真理的客观性、具体性和条件性;认识的反复性和无限性等),其中实践是认识的基础是高考的高频考点(2009年海南卷23题、江苏卷35题以主观题形式考查,广东文基16题以选择题形式考查) 三、基础知识梳理 (一)人的知识从何而来 1、实践及其特点 (1)含义:人们的活动。 ①实践是以为主体,以为对象的物质性活动②实践是一种 活动 (2)特点:、和

(3)形式:、和 【对应练习】Ⅰ、(2009安徽卷10)新时期我国农村改革是不断总结经验的基础上逐步展开、递次推进的,它经历了从“大包干”到税费改革,再到包括乡镇机构和管理体制等在内的综合改革过程,从而大大促进了我国农村经济和社会的发展。我国农村改革的历程表明( ) ①实践是客观见之于主观活动②人类实践活动具有社会历史性 ③认识的发展是一个螺旋式上升的过程④只有参加社会实践才能获得正确认识 A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ②④ Ⅱ、(2009海南卷22)“地球一小时”活动节约的能源虽然有限,但是当环保意识深入人性并化为自觉保护环境的实践,就会对全球节能减排事业做出巨大的贡献。这说明 ①实践是主观见于客观的能动的物质性活动②实践是按照主观的内在本性改造世界的活动 ③实践具有能动性,社会性和客观性的突出特点④实践是人类应对环境的有效合理的适应性活动 A.①② B. ①③ C. ②③ D. ③④ 2、实践是认识的基础 (1)实践是认识的 (2)实践是认识发展的

政治必修4人教版教案:在实践中追求和发展真理

【教学设计】 第六课求索真理的历程 第二框《在实践中追求和发展真理》 一、教材分析 人教实验版高中思想政治必修4第二单元第六课的第二框题。本框题所在单元的核心问题是如何看待我们周围的世界,该问题也是《生活与哲学》整本书的核心问题之一。而对这一问题的解决,单元中最终是由“在实践中追求和发展真理”来实现的。 本框题是所在单元的归宿,是对物质与意识、实践与认识关系的整体呈现与深华,是如何正确看到我们周围世界问题在世界观上的升华,是单元的最基本的知识目标之一。 二、教学目标 (一)知识目标:识记真理的含义;理解真理最基本属性是客观性、真理是有条件的、具 体的,认识具有反复性、无限性,在实践中认识、发现、检验、发展真理;分析“追求真理是一个过程”。 (二)能力目标:提高比较分析的能力和明辨是非的能力,培养学生具体问题具体分析的能力及用发展观点看问题的能力。 (三)情感、态度与价值观目标:学会在现实生活中正确区分真理和谬误,正确对待人生道路上面临的挫折和困难,树立在实践中不断认识、丰富、发展真理的思想。 三、教学重点难点 重点:真理是具体的有条件的;追求真理是一个过程(认识的反复性和无限性)(依据:具有较强的现实意义和理论意义,并有很强的德育功能)。 难点:真理的客观性(依据:比较抽象,理论层面较高)。 四、学情分析 1、知识基础:学生已学习了物质和意识的关系、实践和认识的关系等内容,基本具备学习本框题的相关知识和经验。 2、能力基础:学生已基本具备自主、互动、合作探究学习的能力和经验。但即兴探究的能力较差,需要老师的适时启发、引导和点拨。 3、心理基础:学生喜欢热闹,但动机不够明确,不太注重效率,在探究学习中有畏难心理;有的学生还习惯于“等、靠、要”。 4、与课联系:本节课实际上是对“实践与认识关系”的再现和深华,因此,完全可以采用探究式教学,在教师的点拨、诱导下,充分调动学生学习的积极性和个人的闪光点,挖掘他们的潜在力量,来活跃课堂,较好地完成教学目标。但是,本节课的容量偏大,理论性较强,学习中难免会有学生在本节课的知识与能力目标上达不到应有的要求。

人教版高中政治必修四第6课《求索真理的历程》word练习题

《生活与哲学》第六课求索真理的历程 1.马克思主义哲学认为实践是 A.人们改造世界的一切物质性活动B.人们有意识、有目的的一切物质性活动 C.人们认识世界和改造世界的一切物质性活动D.人们改造客观世界的一切物质性活动 2.实践是客观的物质性的活动,对“客观的物质性”应这样理解 A.实践是与主观对立的客观事物B.实践的主体、对象、手段都是客观的C.实践是带有强烈目的性的活动 D.实践可以离开人的意识而独立存在 3.马克思说过:“最蹩脚的建筑师一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方,是他在用蜂蜡建筑蜂房以前,已经在自己的头脑中把它建成了。”这段论述主要说明的是A.实践是客观的物质性活动 B.实践是有意识、有目的的能动性的活动 C.实践是在一定的社会关系中进行的社会活动 D.实践是一个不断变化发展的历史过程 4.据有关专家介绍,我国的“登月”计划分为三个阶段:2000年到2005年,将进行环月探测,发射第一颗月球探测卫星;2005年到2010年,将实现软着陆和月球车巡视;2010年到2020年,将实现软着陆和月球车采样返回。这表明 A.实践活动是不以人的意志为转移的 B.实践是人们改造客观世界的一切活动 C.实践活动具有阶段性的特征 D.实践是一种能动性、创造性的活动 5. 过去人们只知道把煤作为燃料,现在则可以通过煤的干馏,从中提取上百种化工产品,用于制作染料、药品、化肥、塑料、合成纤维等,以满足人类的不同需要。煤的使用价值被不断发现说明 A.客观事物是不断运动变化的B.人的认识随着实践的发展不断深化 C.意识的能动作用是无限的D.自然界的存在与发展是客观的 6.培根说:“把学问用于装饰是虚假,完全依靠学问上的规则断事是书生的怪癖。”这段话对我们的哲学启示是 A.必须将认识用于指导具体实践B.实践是检验认识正确与否的唯一标准C.人们获得认识是为了判断是非D.学习书本知识不如亲身实践获得直接经验7.几乎所有的艺术家都认为真正的艺术创作来源于生活积累。清代文学评论家金圣叹说:“天下妙士,必有妙眼,渠见妙景,便会妙手写出来……无他,只因妙手所写纯是妙眼所见,若眼未有见,他决不肯放手便写,此良工之所永异于俗工也。”这句话表明A.生活的积累就是艺术 B.认识是人脑特有的机能 C.实践是认识的唯一来源 D.艺术创作要通过偶然把握必然 8.随着信息技术的发展,包括核实验在内的许多科学研究都可以利用计算机模拟实验,这样既可以达到实验效果,又可以节约实验费用,降低实验风险。从认识论角度看,上述事实说明 A.人们可以认识、利用规律B.有些认识不需要经过实践即可获

第六课求索真理的历程(认识论)

第六课求索真理的历程(认识论) 一、本课考点:实践的概念、实践的特征、实践是认识的基础、真理是客观的、具体的、有条件的;真理和谬误;认识具有反复性、无限性 二、考查重点:实践是认识的基础、认识具有反复性、无限性和上升性 三、考点填空:(填、读背) 第一框人的认识从何而来 1、实践的概念:实践是人们的物质性活动,是一种活动。 2、实践的特征:性;性;性。 3、实践和认识的辨证关系:(1)实践认识,实践是认识的。①实践是认识的: ②实践是认识发展的:③实践是检验认识真理性的;④实践是认识的。(2)认识对实践具有。认识(真理和科学理论)对实践具有指导作用,错误的认识事物的发展。 第二框在实践中追求和发展真理 1、真理是客观的、具体的、有条件的 (1)真理的含义:真理是标志的哲学范畴,是人们对客观事物及其规律的反映。(2)真理的客观性:真理最基本的属性是。真理形式是主观的,内容上是客观的。真理,真理面前人人平等。由于人们的立场、观点、和方法不同,对事物的认识不同;每个人的知识构成、认识能力和认识水平不同,对同一事物的认识不同,但其中只有一种认识是正确的,即只有一个真理。(3)真理的:任何真理都是来说的,都是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一。如果离开了这一特定的过程条件,真理就会变成谬误。(4)真理的:任何真理都有自己的适用,任何真理如果超出了自己的适用范围和条件,真理就会变成谬误。 2.认识具有反复性、无限性。(1)认识具有:原因:认识的主体受制约,认识的客体是的。追求真理的过程并不是一帆风顺的。(2)认识具有:原因:①认识的对象是无限变化的;②人是世代延续的;③社会实践是不断发展的。从实践到认识、从认识到实践的循环,是一种的前进或的上升。追求真理是一个的过程。 因此,我们要、,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理。 归纳:认识论(实践观、真理观;框题:求索真理的历程) 1、实践是人们改造客观世界的物质性活动,是一种直接现实性活动。 实践的特点:客观物质性;主观能动性;社会历史性。 2、实践与认识的辩证关系:①实践是认识的基础:实践是认识的来源、实践是认识发展的动力、实践是检验认识的真理性的唯一标准、实践是认识的目的和归宿。要重视实践的作用。 认识对实践具有能动作用。正确认识、科学理论对实践起促进作用。 3、真理是人们对客观事物及其规律的正确反映。真理最基本的属性是客观性,真理是具体的有条件的。 4、认识具有反复性、无限性、上升性,追求真理是一个永无止境的过程。要求我们与时俱进,开拓创新,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理。 四、易错易混知识点 1、实践是人们改造世界的一切活动。 改: 2、实践是社会性的活动,不存在单个人的实践活动。 改: 3、实践活动是有意识、有目的的活动,不存在盲目的实践。 改: 4、实践既是一种客观活动,又是一种主观活动 改: 5、.实践等同于实际 改: 6、认识既源于直接经验,也源于间接经验。 改:

【人教版】2012届高考政治一轮复习教案必修四第六课求索真理的历程

第六课求索真理的历程 1.实践的基本含义。 实践是人们改造客观世界 ....的物质性活动。有二层基本含义:其一,凡是实践,都是以人为主体、以客观事物为对象的物质性活动;其二,实践是一种直接现实性活动,它可以把人们头脑中的观念的存在变为现实的存在。 (1)实践的主体是人,动物的本能活动不能为人的实践活动。 (2)实践的对象不是整个世界,而是客观世界,包括自然界和人类社会。 (3)实践的性质是“活动”:实践是介于主观世界和客观世界之间的桥梁,是“主观见之于客观的活动”。 (4)人类基本的实践活动有三种:一是改造自然的生产实践,即人们的物质生产活动,这是人类最基本的实践活动。二是变革社会的实践,如革命、改革、国家方针政策制定、法律制度的实施等。三是探索世界规律的科学实验活动。 2.实践的特点。 (1)客观物质性。首先,构成实践的基本要素(实践的主体、实践的手段和实践的对象)是客观的;其次,实践活动的过程及其结果也受到客观事物及其运动规律的制约,因而也具有客观性。 【提示】坚持实践的客观物质性就是在实践问题上贯彻了唯物主义的思想。 (2)主观能动性。实践是一种有目的、有意识地改造客观世界的活动,通过这种活动,人可以创造出新的社会结构和社会关系。 【提示】坚持实践的主观能动性就是在实践问题上贯彻了辩证法的思想。 实践的客观物质性和主观能动性,两者相互渗透,不可分割,不能并列,更不能颠倒。实践的主观能动性受实践的客观物质性的制约,正确发挥实践的主观能动性受实践的客观物质性的制约。 (3)社会历史性。①社会性,强调的是实践不是单个人的孤立的活动,而是处在一定社会关系中的人的活动。②历史性,强调的是人的实践活动是在不同的历史发展阶段上,人类实践的内容、形式、规模和水平都受到一定历史条件的制约,是一定历史条件的产物。 实践的三个基本特征是相互联系不可分割的。三者的统一体现了在实践问题上的唯物主义和辩证法和统一,体现了在辩证唯物主义认识论中贯穿着唯物论和辩证法思想。 3.说明实践是认识的基础 (1)实践是认识的来源。认识是人们在变革客观对象的实践中获得的。 【注意】 ①“意识源于物质”和“认识源于实践” “意识源于物质”主要指意识反映的内容源于物质世界。 “认识源于实践”指认识形成于实践中。 两者是从不同角度讲的,并不矛盾。意识对物质的反映必须通过实践才能实现,因此两者又是相通的。但不可混淆搭配。如不能说“认识源于物质”。 ②“认识的来源”和“获得认识的途径” 认识的来源是唯一的,就是实践。获得认识的途径有两个,一是通过实践获得直接经验,二是通过学习获得间接经验。无论是直接经验还是间接经验都来源于实践。 (2)实践是认识发展的动力。①认识产生于实践的需要;②实践的发展为人们提供日益完备的认识工具,促进人类认识的发展;③实践锻炼和提高了人的认识能力。 【注意】实践是认识发展的根本动力,但不是唯一动力。 (3)实践是检验认识的真理性的唯一标准。只有把主观和客观联系起来加以比较和对照的东西,才能检验主观认识与客观事物是否相符合。唯一能够满足这一要求的,就是处在主观和客观交汇点上的实践。 【注意】实践是主观见之于客观的活动,即通过实践,人们把观念中的存在变为现实的存在,两者对照,就能判断主观认识与客观事物是否相符。 (4)实践是认识的目的和归宿。认识从实践中来,最终还要回到实践中去。认识本身不是目的,改造世界才是认识的目的和归宿。 【注意】认识的根本任务与根本目的 认识的根本任务是由感性认识上升到理性认识,透过现象抓住事物的本质。

高中政治必修4 第六课 求索真理的历程 基础知识+巩固练习(附答案)

第六课 求索真理的历程 1、实践 实践是人们改造客观世界(自然界和人类社会)物质活动 特点:客观物质性能动性社会历史性 2、 实践是认识的基础? 1.实践是认识的来源 2.实践是认识发展的动力 3.实践是检验认识的真理性的唯一标准 4.实践是认识的目的和归宿 3、真理 真理是人们对客观事物及其运动规律的正确反映 1. 真理是客观的:真理只有一个,真理面前人人平等 2. 真理是有条件的,任何真理都有自己适用的条件和范围 3. 真理是具体的,是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一 4、 追求真理是一个过程即认识? 1. 认识具有反复性 2. 认识具有无限性 3. 认识具有上升性 巩固练习: 1. [2011·安徽卷]在我国灿烂的历史文化宝库中,有许多言简意赅的成语,凝结着深刻的生活智慧。下列对成语的哲学寓意理解正确的有 ①刻舟求剑——静止是认识事物的基础 ②画龙点睛——重视解决主要矛盾 ③见仁见智——真理是相对的有条件的 ④胸有成竹——意识具有能动作用 A.①②B.①③C.②④D.③④ 2.“不观高崖,何以知颠坠之患?不临深渊,何以知没溺之患?不观巨海,何以知风波之患?”下面对这一说法的理解,正确的是( ) A.直接经验比间接经验重要 B.实践是认识的来源 C.感性认识真实可靠 D.一切从实际出发 3.鲁迅先生说:“假如我们设立一个‘肚子饿了怎么办’的题目,拖出古人来质问罢,倘说‘肚子饿了应该争食吃’,则即使这人是秦桧,

我赞成他,倘说‘应该打嘴巴’,那就是岳飞,也必须反对。如果诸葛亮出来说明,道是‘吃食不过是要发生温热,现在打起嘴巴来,因为摩擦,也有温热发生,所以等于吃饭’,则我们必须撕掉他假科学的面子,先前的品行如何,是不必计算的。”这段论述表明( ) A.真理面前人人平等 B.主体在认识真理的过程中不起任何作用 C.真理等于客观存在,不以人的意志为转移 D.真理是无法判断和证明的 4.任何思想,如果不和客观的实际的事物相联系,如果没有客观存在的需要,如果不为人民群众所掌握,即使是最好的东西,即使是马克思列宁主义,也是不起作用的。这主要强调了( ) A.实践是检验认识的真理性的唯一标准 B.实践是认识的目的 C.实践推动着认识的发展 D.实践具有客观物质性 5.“追求真理比占有真理更宝贵”。德国诗人莱辛的这一著名诗句包含的哲理是( ) A.认识的动力来自实践 B.认识的目的在于追求真理 C.认识不能停滞,而应不断发展 D.改造世界比认识世界更重要 6.中国古代天文观测是发达的。我国最早用甲骨文记录了超新星的爆发,但我们没有进一步研究为什么会产生这样的爆发。《墨经》对所有的几何光学现象都有记载,但没有人问“光的本质是什么?”我们往往强调“用”,能管用就好了,止步于应用,没有进一步进行哲学思考,理论的思维,往往停留在感性的阶段。这启示我们( ) A.应在探索真理的过程中正确对待错误 B.应在实践中追求和发展真理

《求索真理的历程》整体教学设计

求索真理的历程》整体教学设计 [三维目标]: 知识目标: 1. 理解实践的要素、含义、特点。 2. 理解真理的含义、属性。 3. 认识到实践和真理的辩证关系,理解实践是检验真理的唯一标准。 能力目标; 让学生通过本课学习,自觉接受马克思主义认识论的指导,形成用实践检验真理的认识论指导。 情感、态度和价值观目标: 1. 通过学习,学生养成在日常生活中自觉追求真理,与时俱进的道德品质。 2. 树立实践的方法论,在日常生活中具有实践精神,自觉用实践去解决现实问题。 [教材内容]: 本课内容为普通高中课程标准实验教材思想政治必修 4 生活与哲学(人民教育出版社)第二单元第六课的内容。[学情分析]: 高中生求知欲旺盛,在追求真理的过程中总会遇到各种难题,这一课分析了真理的特点,点出了检验真理的唯一方法是实践,会给高中生带来巨大的启示。故教师不能拘泥于课本,枯燥地讲解知识,而是要带入现实,列举高中生在日常生活中常见的知识性错误,引导学生通过不断思考,从而找到答案,加深学生对于本课知识的理解。 [教育思想]: 高中教学思想强调了学习者的主动作用,教师应当充当引导者,而非主导者,鼓

励学生通过自主学习理解课本的知识,获得属于自己个性化的收获。因而在教学中主要采用教师启发并且引导,学生自主阅读、讨论,最后辅以探究交流学习成果的教学方法。让学生在自主学习中收获自己独特的感悟和能力的增长。 [教学重点]: 1.实践与认识的辩证关系。 2.真理的属性。 3. 实践的含义及特征。 [教学难点]: 1.真理是具体的有条件的。 2.实践是检验真理的唯一标准。 [教学设计]: 前面的课讲述了人能够通过意识认识世界,意识具有能动性,接着上一课的逻辑关系,本课重点探究真理是怎么推导出的,人类认识和把握规律的过程是怎么样的。依据课本内容,本课可以被分为两个课时。 第一课时:人的认识从何而来 本课需要重点讲解的内容是实践,可以先从实践的含义开始讲解,实践是人们改造客观世界的一切物质性活动。它有两层基本含义,它是一种物质性活动,也是是一种直接现实性活动。 然后补充说明实践的三个基本要素和特点,以及实践的基本形式,在实践的特点中,有一个易错点:实践的客观物质性和主观能动性,两者相互渗透,不可分割,不能并列,更不能颠倒。实践的主观能动性受实践的客观物质性的制约,正确发挥实践的主观能动性受实践的客观物质性的制约。 第二部分需要讲解实践是认识的基础,这一部分需要帮助学生找到两者的

一轮复习第六课《求索真理的历程》教案

一轮复习第六课《求索真理的历程》教案 一、实践 1、实践的概念: 2.实践的特点 二、实践是认识的基础: 1、实践是认识的来源 2、实践是认识发展的动力 3、实践是检验认识的真理性的唯一标准 4、实践是认识的目的和归宿 误区1:真理是有用的,有用的就是真理。 点评:①真理是有用的。真理是人们对客观事物及其规律的正确反映,由于真理正确的反映了客观事物及其规律,因此,它对实践有着重要的指导和促进作用,在此意义上,真理是非常有用的。(肯定题目中的可取观点并分析) ②有用的不一定是真理。有用的事物是指能够满足人们需要的东西,不一定是真理。(指出题目中的不足之处) ③“有用即真理”是一种实用主义真理观,以主观需要作为衡量真理的标准,否认了真理的客观性,无论在理论上还是实践中都是非常有害的。(小结题中观点的实质) 误区2:“仁者见仁、智者见智”的说法否认了真理的客观性。 点评:①“仁者见仁,智者见智”,是说对同一事物不同的人有不同的见解。这是由于人的认识是主体对客体的能动反映。由于人们的立场、观点和方法不同,每个人的知识结构、认识能力和认识水平不同,对同一个确定的对象会产生不同的认识,但真理只有一个。因此,人的正确认识不仅具有客观性,而且具有主观性和差别性。 ②所谓客观真理是指真理是对客观事物及其规律的正确反映。“仁者见仁,智者见智”表明人的认识的差别性,而这些具有差别的认识是否是真理以及在多大程度上是真理,应由实践来检验。 ③承认人的认识上的主观性和差别性,并不等于否定客观真理。 误区3:真理永远都是正确的。 点评:真理是相对于特定的过程来说的,要随实践的发展而发展,否则它就会变成谬误。

第六课求索真理的历程

第六课求索真理的历程 【考点扫描】 理解实践的基本含义和特点 说明实践是认识的基础 理解真理的含义和真理的客观性、具体性、条件性 理解认识具有反复性、无限性、上升性,坚持在实践中不断追求真理 【知识梳理】 1、实践 (1)实践的概念:实践是人们改造客观世界的一切物质性活动。 (2)实践的特点 ①实践具有客观物质性。②实践具有主观能动性。③实践具有社会历史性。 重要提示:①理解实践的基本特征应注意把握以下几个方面:第一,实践是一种物质性活动,实践是以人为主体的,是人所特有的;实践的对象是客观事物,不是整个世界。第二,实践是是一种直接现实性活动,它可以把人们头脑中的观念的存在变为现实的存在。第三,所谓“改造”,必须使客观对象发生改变。第四,“一切物质性活动”包括改造自然的生产实践、变革社会的实践、探索世界规律的科学实验活动等。②实践的第一个特征主要体现了唯物论的观点,第二个特征主要体现了辩证法的观点。实践是有意识有目的的能动性活动,并不是说盲目的实践活动不存在;实践是社会性的活动,并不否定单个人实践活动的存在。 2、实践和认识的辩证关系 (1)实践是认识的基础 (1)实践是认识的来源。认识是人们在实践中借助一定的工具作为手段,使客观对象发生某种改变而获得的。 (2)实践是认识发展的动力。认识产生于实践的需要,实践的发展为人们提供日益完备的认识工具,这些工具延伸了人类的认识器官,促进人类认识的发展。另外,实践锻炼和提高了人的认识能力,从而推动认识的不断深化。所以,实践是认识发展的动力。 (3)实践是检验认识的真理性的唯一标准。要检验一种认识是否正确地反映了客观事物,只有把主观和客观联系起来加以比较和对照,而这就需要联结主观与客观的实践来检验。通过实践,人们把指导自己实践的认识和实践所产生的结果加以对照,从而检验认识是否正确地反映了客观事物。 (4)实践是认识的目的和归宿。改造世界是认识世界的目的和归宿,如果脱离实践,不为实践服务,那么认识就失去了意义。 (2)认识对实践有反作用。 正确的认识、真理、科学理论能指导人们有效地开展实践活动,推动实践的发展。 (3)方法论要求。 一方面,我们要坚持实践第一的观点,积极投身于社会实践,坚持理论与实践的紧密结合,使理论与实践达到具体的历史的统一;另一方面,我们要树立正确的认识,发挥科学理论的指导作用。 重要提示:①科学理论与客观事物都不能作为检验真理的标准。②并非人的一切活动都是实践活动,人的活动分为认识世界的活动和改造世界的活动,实践是非认识性的活动,只有改造客观世界的活动才是实践。 3、真理 (1)真理的客观性:真理是人们对客观事物及其规律的正确反映。真理最基本属性是客观性。

求索真理的历程

第六课《求索真理的历程》学习单 【自主研读学习单】 【体系构建】 【重难突破】 一.实践 2. 实践的特点 (1)坚持实践的客观物质性就是在实践问题上贯彻了唯物主义的思想。坚持实践的主观能动性就是在实践问题上贯彻了辩证法的思想。实践的客观物质性和主观能动性,两者相互渗透,不可分割,不能并列,更不能

颠倒。实践的主观能动性受实践的客观物质性的制约,正确发挥实践的主观能动性受实践客观物质性的制约。 (2)实践是社会性的活动,并不否定单个人实践活动的存在。 (3)实践的三个基本特征是相互联系不可分割的。三者的统一体现了在实践问题上的唯物主义和辩证法和统一,体现了在辩证唯物主义认识论中贯穿着唯物论和辩证法思想。 4.实践与认识的辩证关系原理 (1)原理内容: (2)方法论: 二.真理 1.全面理解真理的属性 真理是客观的:判断我们的认识是不是真理,其参照系只能是客观事物本身,即主观反映是否与客观事物的本来面目相一致。而对于同一个确定的客观事物,其本来面目只有一个,因此与之相一致的主观反映也只能有一个。 真理是有条件的:这里的条件和范围从空间上讲,即任何真理都只是对物质世界的某一领域、某一层面的正确认识。 真理是具体的:这里的特定过程从时间上讲,即任何真理都之是对事物发展过程中某一特定历史阶段的正确认识。 误区:(1)对同一对象可以有多个真理。 (2)真理在任何情况下都是真理。F (3)真理是一成不变的。 2.真理和谬误 (1)真理和谬误之间有着严格的界限。与客观对象相符合的认识就是真理,不符合的认识就是谬误。二者不能混淆,更不能相互包含。 (2)真理和谬误之间没有一条不可逾越的鸿沟。真理是具体的,有条件的,超出了真理适用的条件和范围,真理就会转化为谬误。 3.认识过程 认识的反复性,无限性,上升性 4.厘清几点认知:

第六课求索真理的历程

高二 政治组 主编人: 审核人 班 姓名 月 日 现在一切美好的事物,无一不是创新的结果。 第六课求索真理的历程 第一框人的认识从何而来 【知识探究】:1.实践是人们认识世界改造世界的一切物质性活动。 2.实践是有意识、有目的的活动,盲目的实践是不存在的。 3.实践是社会性的活动,单个人的实践活动是不存在的。 4.实践的历史性在 于它是有目的的,客观的物质性的活动。 5 .人类最基本的实践活动是生产实践。 6.错误认识不是来源于实践,正确认识才来源于实践 7.直接经验和 间接经验都是认识 的来源。 8.只有正确的认识才能指导人们的实践。 【知识落实】: 1.最近,我国有科学家采用铝铍埋藏测年法的技术手段测定,北京猿人生活在约七十七万 年前,此前,根据其他测年法,学术界采信“四五十万年前”的说法,上述考古研究情况表明 ①任何具体实践对认识真理性的检验都具有局限性 ②专家公认的检验手段和考古结论具有更高的可靠性 ③不同的考古实践手段必然得出不同的考古结论 ④不同考古结论应不断接受新的考古实践的再检验 A .①② B . ②③ C . ③④ D . ①④ 2.宋代的庄绰在《养柑蚁》一文中说:“广南可耕之地少,民多种柑橘以图利,常患小虫, 损失其实。惟树多蚁,则虫不能生,故园户之家,买蚁于人。遂有收蚁而贩者,用猪羊胖脂其中,张口置蚁穴旁,俟蚁人中,则持之而去,谓之养柑蚁。”老百姓利用蚂蚁治虫的事实说明 ①生产实践是认识的来源 ②正确的认识能够指导实践 ③生产实践的规模受历史条件的制约 ④生产实践中获得的认识都是真理 A .①② B .①③ C .②④ D . ③④ 3.“如果人站在月球上,眼睛看见地球是一个球体,无法分辨出细节,用放大2000倍的光 学显微镜可以看到地球上的楼房,如果用放大亿倍的纳米扫描遂道显微镜,可以看到水泥墙和泥土里的沙粒。”这一事实说明 A .当今人们的认识能力是无限的 B .新的认识工具和手段推动认识的发展 C .认识来源于实践,推动实践发展 D .人们对客观世界的认识进一步深化和扩展 4.马克思说:“理论一经掌握群众,也会变成物质力量。”这一论断是说 A .理论对实践有能动作用 B .理论对实践有决定作用 C .实践比理论更重要 D .理论比实践更重要 5.大禹治水,左手拿着“准绳”,右手拿着“规”和“矩”,“望山川之形,定高下之势”, “此数所由生也”,“此数”即指勾股定理。这个传说表明 A .实践是发展的动力B .实践是认识的目的 C .实践是认识的来源 D .实践是检验真理的唯一标准 6.在农村,人们发现鸡被吃了,总以为是黄鼠狼干的。科学家们通过大量的科学实验,否定了黄鼠狼专门吃鸡的恶名,它是个灭鼠“能手”。据估计,一只黄鼠狼一年能消灭三四百只 ①实践是认识的来源和动力 ②实践是获得知识的唯一途径 ③实践是认识的目的和归宿 ④实践是检验认识真理性的标准 A.①④ B.②③ C.①② D.③④ 7.“造烛为求明,求知为运用,学而不用如同耕地不播种,终无收获”,这一论断是在强调 A .实践是认识发展的动力 B .实践是认识的目的 C .实践是认识的来源 D .实践是检验认识的真理性的标准 8.2016年1月2日,中国科学院国家天文台对外发布:由中国国家天文台和美国俄克拉荷马大学.北京大学组成的研究团队发现,在距离地球最近的类星体Markarian231中隐藏着超大质量双黑洞。这是科学家首次用连续光谱的特征方法发现证据确凿的双黑洞。这表明 ①人类可以利用科技的发展逐步解开世界之谜 ②通过科学实验我们可以获得对客观事物的认识 ③通过实践可以把头脑中观念的存在变为现实的存在 ④人类认识的无限性决定了人们能够获得全部真理 A .①② B .①④ C .②③ D .③④ 9.人们不小心打破花瓶,除了沮丧别无他为,丹麦物理学家雅各布?博尔却在打破花瓶时细心收集碎片,按重量的数量级分类,由此发现不同重量级间的倍数关系,于是“碎花瓶理论”产生,这一理论在恢复破损文物等工作中发挥着重要作用。这体现的哲理是 ①哲学智慧产生于人类的实践活动 ②认识的差异源于认识主体的不同 ③获得真理是人的认识的根本目的 ④服务实践是科学理论的价值所在 A .①③ B .①④ C .②③ D .②④ 10.在当代,人类的交往已超出了民族和国家的范围,世界各国有着紧密的联系。任何国家的重大实践问题,都与整个世界密切相关。这说明实践是 A .人们改造客观世界的活动 B .客观的物质性活动 C .有目的.有意识的能动性活动 D .社会历史性的活动实践活动多种多样,18.下列选项中属于实践活动的有 A .蜘蛛结网 B .“一国两制”构想 C .工程施工方案 D .“十三五”规划方案实施 11.随着我国社会主义市场经济的不断深化发展、中国特色社会主义民主政治与法制日趋完善以及新媒体的广泛使用,我国公民的权利、义务意识和法制等观念日益增强,这说明 A.实践是认识的源泉和基础 B.实践是认识的目的和归宿 C.实践是认识发展的动力 D.实践是有目的、有意识的活动 12.“医生,不打针,行不行呀?”一句话,道出了多少病人的心声。研究人员公布了一款新科研成果一一无针头注射器。它是一种喷射注射器,在没有针头的情况下,利用高速压力能够令药物穿透皮肤打进身体内,这颠覆了人们的传统认识,是喷射注射系统技术的重大改进,能让患者告别打针之痛。这一事例说明了( ) ①实践是一种直接现实性活动②认识源于实践,对实践具有促进作用 ③实践的需要推动认识发展 ④基于实践的认识发展是循环往复的 A .①② B .③④ C .②④ D .①③ 13.新时期我国农村改革是在不断总结经验的基础上逐步展开、递次推进的,它经历了从“大包干” 到税费改革,再到包括乡镇机构和管理体制等也内的综合改革过程,从而大大促进了我国农村经济和社会的发展。 ①实践是客观见之于主观的活动 ②人类实践活动具有社会历史性 ③认识的发展是一个螺旋式上升的过程 ④只有参加社会实践才能获得正确认识 A .①② B .③④ C .②③ D .②④