油气田开发课程设计

《油气田开发地质学》课程设计

一、课程设计的目的和基本要求

今年我们学习了《油气田开发地质学》这门课程,收获颇多,对于油气田开发地质的整体有了个基本了解与掌握,《油气田开发地质学》是资源勘查工程专业的一门专业课,具有很强的实践性。通过平时的系统教学,要求学生能够基本掌握油气田开发地质学研究的主要内容和静、动态相结合的研究方法。在课堂教学之后进行开发地质学的课程设计活动,可进一步深化对课堂教学内容的理解,培养学生综合处理油田实际地质资料和分析解决勘探开发实际问题的能力,也是开发地质学理论教学的进一步深化和提高。

油气田开发地质研究是认识油气田(藏)地质特征、搞好油气田(藏)开发的基础以及优化油藏管理的重要地质依据。油气田开发地质研究内容主要包括开发储层评价、油藏评价与开发可行性分析、开发动态监测、及开发过程中的地质效应等。

在课程设计过程中,通过对油田实际资料的分析研究,使学生经受实际科研锻炼,深化地质认识,提高科研能力,基本掌握油田开发地质研究的主要内容和方法等。

二、课程设计的主要内容

1.主要内容:

(1)油藏储层特征分析

(2)油藏开发动态分析

(3)油藏压力分析及油水界面确定

2.提供资料:

(1)W油田井位分布底图(图1)

(2)W油田C储层连井剖面测井曲线(图2及附图片7个)

(3)W油田C油藏储油层综合数据表(表1)

(4)W油田C油藏产量综合数据表(表2)

(5)W油田C油藏某注采井组生产数据表(图3、表3)

(6)某油藏剖面及压力测试结果(图4)

三、基本要求

1.依据W油田连井剖面测井曲线,完成C储层横向追踪对比,编制岩相横剖面和油藏横剖面图,分析储层连通变化及油水分布特征,分析沉积微相及测井相。

2.依据对实验分析成果的统计整理,分析储层物性特征及层内非均质性。

3.编制W油田C油藏顶面构造图、砂岩厚度图、油层有效厚度图、含油饱和度等值线图、渗透率等值线图等;分析油藏构造特征、储层与油层厚度展布、以及物性与含油性的平面变化;分析储层非均质性及其空间分布与连通情况;分析油藏油水分布规律及控制因素。

4.绘制油藏油、水产量及含水率变化曲线,分析低渗油藏产量及含水率曲线变化特征及可能的变化原因;划分开发阶段;分析开发效果。

5.求注采比、累计注水量和累计产液量;绘制注采井组注采曲线,分析单井产量变化原因及注水效果;分析井组注采效果、主要水推方向及可能影响因素等。

6.分析油藏压力的分布变化特点;由已知条件推导油水界面深度及压力计算公式,加深对油藏及压力概念的理解。

7.编写课程设计总结报告,制作汇报多媒体。

课程设计内容一:油藏及其储层地质特征分析

一、目的要求:

通过课程设计内容一油藏及其储层地质特征分析,实际数据分析及图件编制,认识油藏地质特征,掌握油藏分析、数据处理及图件编制方法。

二、步骤及要求:

1.利用1张A4纸或同样大小的透明或半透明纸张,或通过计算机技术手段,将附图中7口井剖面复制到Coreldraw或GeoMap中并转换成纵向相同比例尺的矢量图,然后按照油层顶面高程及实际井距连成如图2所示的连井剖面,进行C储层及其油层的横向追踪对比,编制其岩相横剖面图和油藏剖面图;进行沉积相、测井相的分析及解释;分析剖面岩性、岩相横向变化、分析油藏储层和油层的连续及连通性以及油水分布特征,确定油水界面等。已知该储层为中细砂岩,非储层为暗色泥质岩及局部致密的砂岩夹层。

2.通过实验分析数据(表2)的整理,编制孔渗分布直方累计频率图、孔、渗、饱之间散点关系图、孔隙度、渗透率、饱和度韵律剖面图等、计算非均质参数等,分析C 储层物性特征、物性与含油性关系、纵向油水分布特点,分析层内非均质性及其影响。

3.利用6张A4纸或同样大小的透明或半透明纸,或通过计算机技术手段,编制油田井位分布图1,将综合数据表1中的顶面高程(m)、砂岩厚度(m)、油层有效厚度(m)、孔隙度(%)、含油饱和度(%)(由水饱换算)、渗透率(mD)等数据分别加载于相应井点之上,绘制相应等值线图,分析油藏及其储层地质特征以及油水分布规律。

三、实验内容及分析

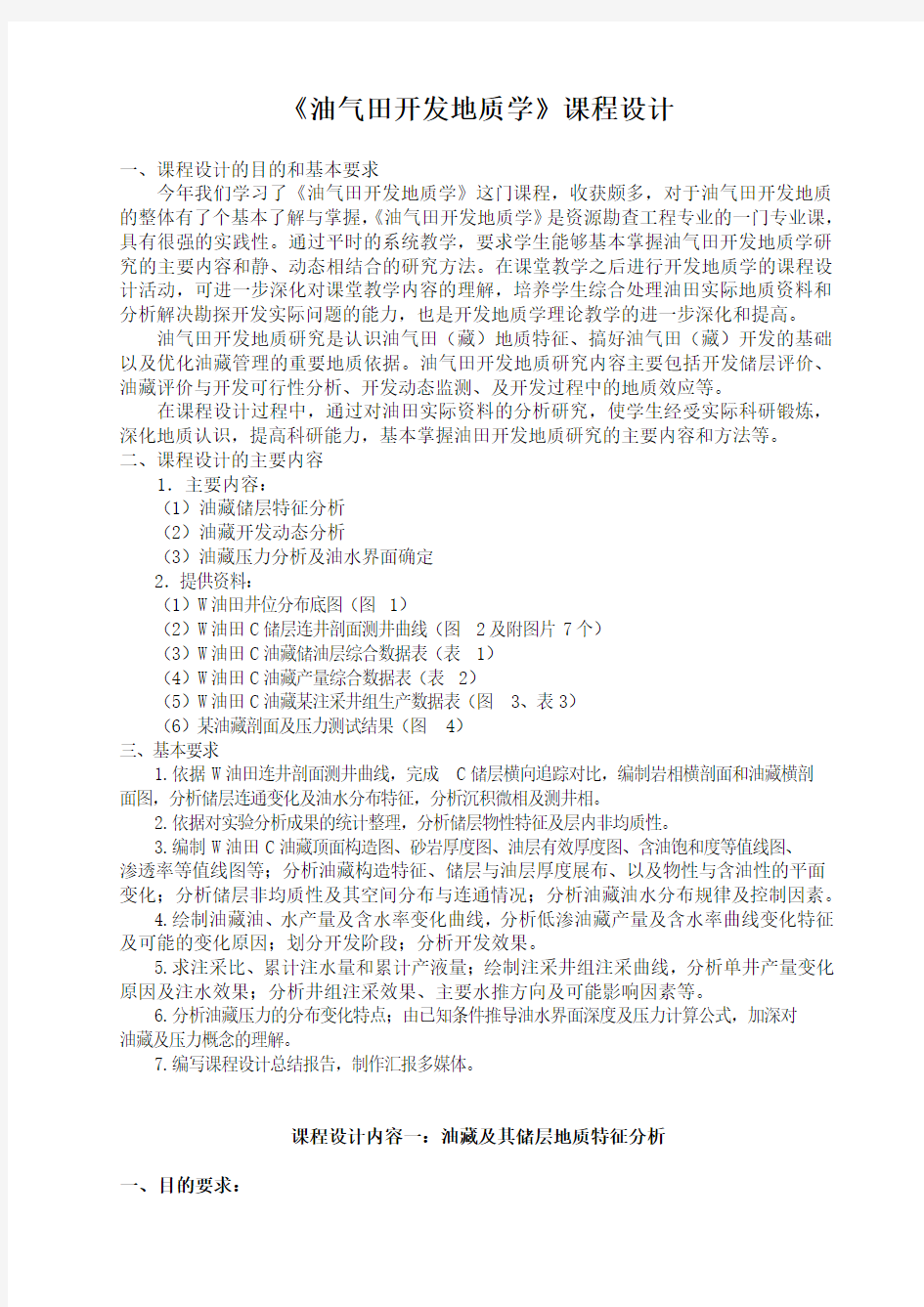

1.图中7口井剖面复制到Coreldraw或GeoMap中并转换成纵向相同比例尺的矢量图,然后按照油层顶面高程及实际井距连成如图2所示的连井剖面,进行C储层及其油层的横向追踪对比,编制其岩相横剖面图和油藏剖面图;进行沉积相、测井相的分析及解释;

分析剖面岩性、岩相横向变化、分析油藏储层和油层的连续及连通性以及油水分布特征,确定油水界面等。已知该储层为中细砂岩,非储层为暗色泥质岩及局部致密的砂岩夹层。

对比追踪底图

图1-1 含油藏地层的岩性剖面图

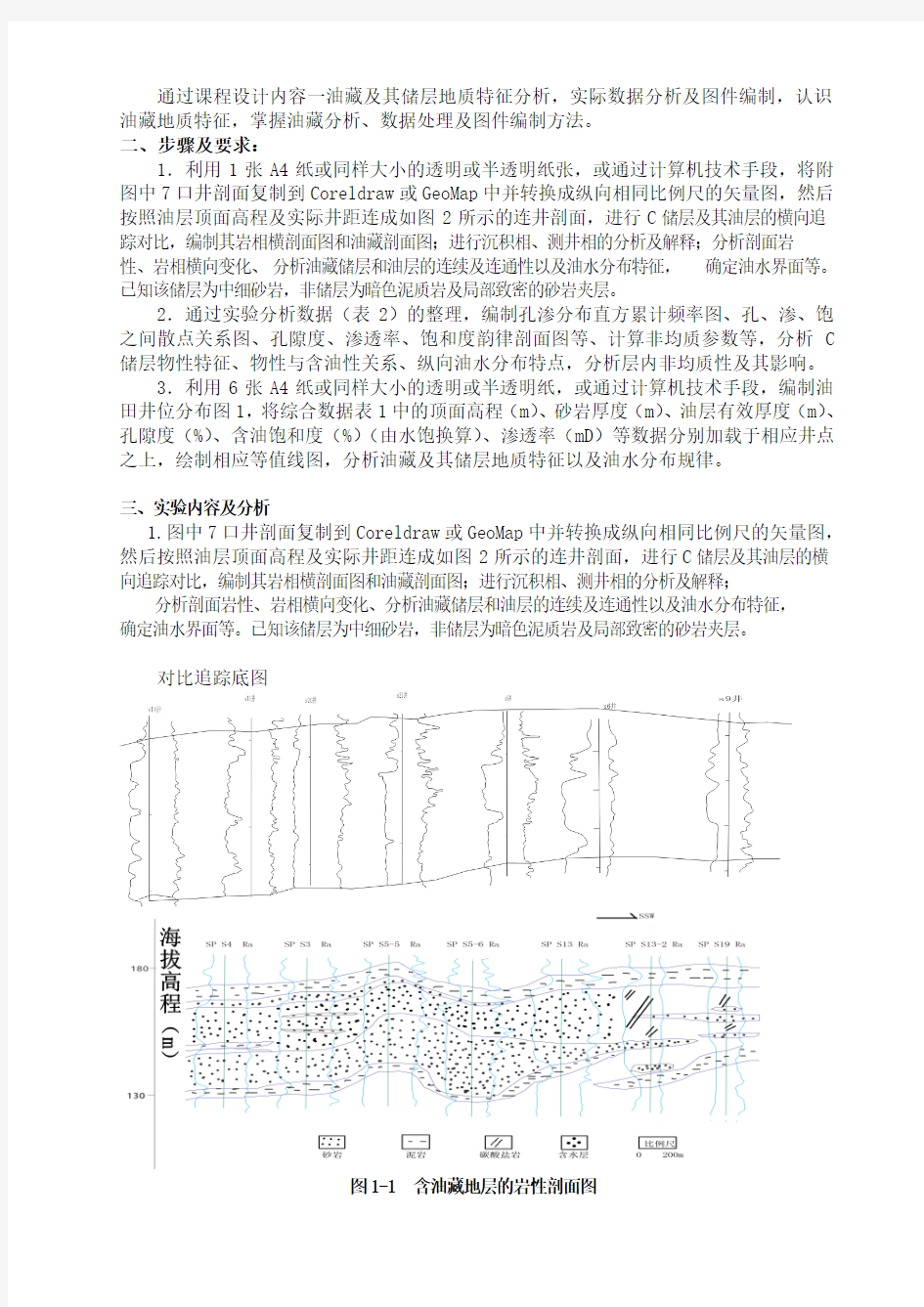

图1-2 C 储层油水界面图

分析:油水界面如图1-2所示,岩性在横向上变化时从左到右岩性密度逐渐变大,井9含泥量较大,在井5、井6砂岩储层,中细砂岩,连通性较好,有水分布如图所示油水层界面连续,测井曲线如图所示,可有各井的测井曲线分析其沉积相以及测井相。图1-1中S6井和S9井中发育有透镜状砂体,所以从中首先判断为河流相,又因为题中已知储层为中细砂岩,且非储层为暗色泥质岩及局部致密的砂岩夹层,所以判断河流流速相对缓慢,所以排除三角洲微相等河流湍急的微相,个可能为边滩沉积微相。

2. 通过实验分析数据(表2)的整理,编制孔渗分布直方累计频率图、孔、渗、饱之间散点关系图、孔隙度、渗透率、饱和度韵律剖面图等、计算非均质参数等,分析C 储层物性特征、物性与含油性关系、纵向油水分布特点,分析层内非均质性及其影响。

(1)绘制孔隙度和渗透率分布频率图,分析孔渗分布特点 ①孔隙度分布频率图

孔隙度频率分布图

510152025

30 2.7

3

3.4

3.8

3.9

4

4

4.1

4.2

4.5

孔隙度(%)

频率(%)

102030405060708090100累积频率(%)

频率累积频率

图1-3 孔隙度频率分布图

分析:根据图1-3可以得知,随着X 横轴孔隙度分布区的增大,在一定区域内的某油田某井层岩芯孔隙度分布频率呈逐渐增大趋势,在分布区12以及13处达到最大值,然后随着孔隙度的增大,该岩心孔隙度的分布频率逐渐减小。从图中可以看出,累积频率受孔隙度分布频率的影响,累计频率曲线的斜率随着孔隙度的增大先变大再减小。反映了某油田某井层岩芯孔隙度大部分分布在4%至4.2%之间。 ②渗透率分布频率图

渗透率频率分布图

51015202530

350.01

0.1

0.2

0.4

0.8

1

2

3

4

5

分布区域

频率(%)

02040

6080

100

累计频率(%)

频率累积频率

图1-4 渗透率分布频率图

分析过程:

根据图1-4可以得知,随着X 横轴渗透率的增大,某油田某井层岩芯渗透率在一定区域内的分布频率增大,在0.8-1之间达到最大值,而后随着渗透率的增大,分布频率急剧减小。从该图中可以看出,渗透率累计频率受分布区域的影响,渗透率的累计频率曲线的斜率刚开始时上升趋势较大,在0.8之后趋于平缓,以较小的斜率趋近100%,所以可以得出渗透率累计频率的斜率在0.8以前随着渗透率的增大而增大,而后变化较小。可以得出某油田某井层岩芯的渗透率主要分布在0.8.左右。

(2). 绘制孔隙度与渗透率关系散点图,分析其相互关系及影响.

孔隙度与渗透率关系散点图

y = 0.0113e

0.3245x

R 2

= 0.5379

0.01

0.1

1

10

5

10

15

20孔隙度

渗透率(%)

渗透率(MD)

指数 (渗透率(MD))

图1-5 孔隙度与渗透率关系散点图

分析: 储集层的孔隙度和渗透率决定着某油田某井层岩芯物性的好坏,它们之间通常有一定的内在联系,岩石的孔隙度和渗透率取决于岩石内部的孔隙结构和连通性以及矿物组成的结果。相应的渗透率的岩石均具有相应的孔隙度,渗透率好的岩石孔隙度一定好,但是孔隙度好的岩石如果连通性不好的话渗透率也就不好,所以岩石的孔隙度与渗透率之间有一定的关系,从图中可以看出,孔隙度越大,其渗透率越大,渗透率随着

孔隙度的增大而有规律的增大,根据散点图的分布趋势,可以用指数形式表示出该岩心孔隙度与渗透率之间的关系。

由图可由可得渗透率和孔隙度的关系表达式x e y 3245.00113.0= 其中2R = 0.5379。 (3).饱和度与孔隙度和渗透率关系散点图,分析孔渗对饱和度的影响

含水饱和度与孔隙度关系散点图

y = 0.116x 2

- 3.0653x + 49.441

R 2

= 0.0489

20

40

60

80

5

10

15

20

孔隙度(%)

含水饱和度(%)

含水饱和度(%)多项式(含水饱和度(%))

图1-6 含水饱和度与孔隙度关系散点图

分析:从图1-6中可以看出虽然含水饱和度随着孔隙度的变化而变化,但是二者之间散入其他区域的三点较多,关系不明显,无直接相关关系

由图得出的关系式:441.490653.3116.02+-=x x y 0489.02=R

(4). 绘制含水饱和度与渗透率的关系散点图

含水饱和度与渗透率关系散点图

y = -4.7272Ln(x) + 27.215

R 2 = 0.1467

20

40

60

80

1

2

3

4

5

渗透率(%)

含水饱和度(%)

含水饱和度(%)对数 (含水饱和度(%))

图1-7 含水饱和度与渗透率关系散点图

分析:由图1-7可知饱和度随着渗透率的增大而减小,呈明显的对数关系,变化规律明显,由图得知关系表达式为215.27)ln(7272.4+-=x y 。 2R = 0.1467

(5). 绘制孔隙度、渗透率、含油饱和度图,分析其韵律特点

图1-8 孔隙度渗透率及含油饱和度韵律剖面剖面图

韵律分析:一般情况下,如果颗粒均匀的话,渗透率的大小与颗粒粒度的大小成正比关系,渗透率越大,颗粒粒度越大;渗透率越小,颗粒粒度越小。我们可以以层内垂向粒度的大小分布来确定其沉积韵律特点。从1240-1236处,渗透率增大,粒度增大,反韵律;从1236-1230处,渗透率增大,粒度增大,为反韵律,所以从1240-1230处为两个反韵律。从1207到1200处,渗透率减小,粒度减小,为正韵律。

如图1-8中可看出孔隙度、渗透率含油饱和度随深度变化较大,说明其均质性较差。但自下而上可分为三段,下部至1228米处的孔隙性较好,呈现向上增加的趋势;渗透性整体较好,含油饱和度向上增加。上部从1228米至1207米无数据。从1207米至1197

米物性向上变差,含油气性向上变差,说明向上粒度变细,孔隙减小,泥质含量增加,该段整体物性及含油气性比最下部要差。

3.通过计算机技术手段,编制油田井位分布图1,将综合数据表1中的①顶面高程(m)、

②砂岩厚度(m)、③油层有效厚度(m)、④孔隙度(%)、⑤含油饱和度(%)(由水饱换算)、⑥渗透率(mD)等数据分别加载于相应井点之上,绘制相应等值线图,分析油藏及其储层地质特征以及油水分布规律。

①绘制顶面高程(m)等值线图

②绘制砂岩厚度(m)等值线图

③绘制油层有效厚度(m)等值线图

④绘制孔隙度(%)等值线图

图1-12 孔隙度(%)等值线图

⑤绘制含水饱和度(%)等值线图

图1-13 含水饱和度(%)等值线图⑥绘制渗透率(mD)等值线图

图1-14 渗透率(mD)等值线图

4. 分析油藏及其储层地质特征以及油水分布规律。

根据图1-9的顶面高程等值线图,可知井S5-1、S14-1等井处于该附近区域地层最高层,该区域等值线包围,为较好的储集构造,由图1-10的砂岩厚度等值线图可以找出较好的厚层砂岩分布区域,厚层砂岩是储集油藏的有利条件,分析可知,S5-1、S5-5、S5-6等井所处位置均为厚层砂岩,厚度可达到34至38米,,此外,S3、S3-1所在的等值线也为较厚的砂岩层,图1-11的油层有效厚度等值线图可以对油藏厚度进行分析,有图可知,从油藏外界往内,油藏的有效厚度逐渐增加,在S3、S5、S5-5、S13、S13-2所围的区域达到最大值油层有效厚度都达到了17-19米,S5-2、S5-4、S14-2所在的等值线上达到了14米;图1-12孔隙度等值线图分析结果对于油藏的可采性以及油气田开发的物性分析以及驱油方式的选择有着较为重要的作用,分析图1-12可知,S5-5、S5-6所在区域为该有藏区域的孔隙度最大区域,达到了17%到20%,S3-1、S5、S12-1所在区域围成了该区的同孔隙度区域;图1-13为该油藏的含水饱和度等值线图,从该区域外界往内,含水饱和度呈下降趋势,在S5-5、S5-6等井所在的区域,含水饱和度最低,低至38%至20%;图1-14为该区的渗透率等值线图,渗透率决定着油藏开采驱动方式以及油气的流动连通情况,由图知,从该油藏区域外围往油藏中间S5-5等井所在的区域,渗透率逐渐增加,油藏中间S13、S12-1、S5、S5-6等井渗透率为12%至16.2%左右,该区域渗透率较好。

综合以上六个图的分析结果,储层性质、油藏的分布、油水情况便可得知,油藏物性较好的砂岩层为S5、S5-5、S5-6、S13、S12-1等区域,油藏分布在S5-5、S5-6、S5、S13井坐在的区域最为丰富,油气主要聚集在该区域,水层在S11、p15、p3、S5-1所围的区域以外分布。油气在S5-5、S5-6、S5、S13井区域分布。

附表:

表1 油田C油藏综合数据表

W油田C油藏综合数据表表1

井号x y 顶面高程

(m)

砂岩厚度

(m)

油层有

效厚度

(m)

孔隙度

(%)

含水饱

和度

(%)

渗透

率

(mD)

s1 96959 80130 157.18 23.1 5.7 15 48.3 7 s11 96030 80990 167.71 24.6 6.7 14.2 50 5.7 s12 96356 81050 162.84 22.4 8.7 14.8 47.9 11.3 s12-1 96236 81290 170.94 27.7 13.9 15.9 38.6

s13 96011 81480 175.05 30.7 19.4 15.7 38.4 16.2 s13-2 95761 81490 173.25 17.1 16.1 47.4

s14-1 95988 81740 176.93 31.4 13.7 15.7 41.1

s14-2 95863 81670 175.33 28.4 13.9 16.7 39.4

s19 95384 81460 170.46 21.8 6.8 13.9 50 4.54 s2 96886 80940 164.36 30.6 17.6 16.7 41.5 16 s3 96732 81380 167.75 31.5 17.2 17.1 41.7 14.6 s3-1 96909 81540 167.55 31.4 11.6 16.2 49.9 11.5 s3-2 96632 81130 167.05 30.6 14.3 15.2 45.5

s4 97039 81360 165.53 27.9 14 17.2 47.5 14 s5 96447 81750 172.14 30.8 15.4 16.2 44.6 6.5 s5-1 96177 81770 178.54 34.2 12.9 17 43.8

s5-2 96736 81630 170.54 30.2 13.1 16.6 48.1 10.5

s5-3 96667 81980 169.14 29.2 15 16.1 46.5 5 s5-4 96337 82070 174.34 6.5 14.7 51.2 5 s5-5 96557 81460 171.54 37.4 17.6 18.1 36.4

s5-6 96317 81500 173.34 36.4 17.6 18 37.8

s6 96160 82570 172.97 21.8 0 14.5 58.4 1 s8 95554 81870 173.29 25.1 5.1 15 49.3 2.8 p3 95750 80450 157 27.2 0 15.5 59.8 8.5 p15 96871 80530 162.37 28.6 10.7 16.2 44.2 12.7

表2 W油田C储层物性分析数据表

W油田C储层物性分析数据表表2

野外编号井深(米)

含油

饱和

度

(%)

含水

饱和

度(%)

孔隙

度(%)

渗透

率

(MD

)

野外

编号

井深(米)

含油

饱和

度(%)

含水饱和

度(%)

孔隙度

(%)

渗透率

(MD)

S-1 1197.55 23.3 29.5 14.8 0.5 S-65 1231.76 28 21.2 12.1 0.4 S-2 1197.69 21.8 32.8 12 0.3 S-66 1231.91 33.2 17.4 12.7 0.5 S-3 1197.87 45.2 37.7 5.6 0.2 S-67 1232.05 15.2 67.5 3.9 0.1 S-4 1198.13 3.8 0.01 S-68 1232.21 33 30.2 4.6 0.1 S-5 1198.32 23 36.9 14.1 1 S-69 1232.41 13.4 35.8 8.8 0.1 S-6 1198.47 5.2 51.4 13.6 0.3 S-70 1232.59 29.5 42.3 5.5 0.1 S-7 1198.55 32.4 59 13.4 0.5 S-71 1232.77 31.4 24.8 12.7 0.6 S-8 1198.69 15 47.5 13.5 0.3 S-72 1233.01 28 25.4 12.8 0.6 S-9 1198.81 1.8 61.3 13.4 0.3 S-73 1233.15 17.7 34.7 12.8 0.5 S-11 1199.64 11.8 0.05 S-74 1233.32 10.6 0.4 S-10 1199.64 16.9 52.9 12.1 0.3 S-75 1233.5 11.3 0.6 S-12 1200.31 10.6 0.01 S-76 1233.73 10 0.5 S-13 1200.92 9.2 0.01 S-77 1233.9 17 35.9 13.9 0.5 S-14 1201.64 2.7 0.01 S-78 1234.07 21.5 31 13.1 0.6 S-15 1201.83 31.1 36.8 6.3 0.1 S-79 1234.2 16.7 37.3 12.9 0.7 S-16 1202 19.7 33.2 12.5 0.3 S-80 1234.36 50.8 5.8 12.4 0.5 S-17 1202.12 22 32.6 13.2 0.3 S-81 1234.52 33 19.6 12.5 0.6 S-18 1202.32 20.3 38.8 12.5 0.3 S-82 1234.67 29.2 20.3 12.4 0.4 S-19 1202.47 16.4 34.1 12.9 0.3 S-83 1234.84 51.4 3.1 8.4 0.2 S-20 1202.55 6.9 50.1 12.7 0.3 S-84 1235.02 36.5 43.5 4.8 0.1 S-21 1202.67 24 38.9 11.4 0.2 S-85 1235.19 26.8 28 9 0.5 S-22 1202.81 18 44 10.8 0.2 S-86 1235.31 13.2 39.4 13 0.6 S-23 1202.94 21.4 34.9 10.4 0.2 S-87 1235.46 16.6 31.5 12.5 0.3 S-24 1203.06 20.1 40.9 10.2 0.2 S-88 1235.64 25.6 25.5 12.4 0.8 S-25 1203.38 3 0.01 S-89 1235.8 14.1 37.4 12 1 S-26 1203.68 23.9 34.9 11.6 0.3 S-90 1235.97 12.3 34.4 14.2 1.4 S-27 1203.75 54.8 3.3 10.9 0.4 S-91 1236.1 16.9 30.3 13.5 1.7 S-28 1203.89 32.5 22.3 12.5 1 S-92 1236.24 20.5 32.7 8.9 4.2 S-29 1204.05 35.2 22.1 12 0.8 S-93 1236.37 12.3 34.4 11.7 0.7 S-30 1204.14 24.4 29.6 12 0.5 S-94 1236.49 4.5 0.01

S-31 1204.3 30.6 22.9 13.1 1.2 S-95 1236.65 4.5 0.01 S-32 1204.47 32.8 21.3 14 1.2 S-96 1236.86 19.9 26.4 12.4 0.6 S-33 1204.54 28.4 23.7 13.7 1.4 S-97 1237 29.8 16.4 13.2 1.1 S-34 1204.69 23.1 29.6 12.5 0.7 S-98 1237.12 10.1 35.3 14.4 1.7 S-35 1204.83 23.5 28 12.8 0.5 S-99 1237.26 13.3 30.8 13.3 1.2

S-36 1204.99 21 30.1 12.1 0.4 S-10

1237.44 13.6 32.3 12.5 1.3

S-37 1205.13 18.3 34 12.6 0.7 S-101 1237.6 13 28.1 13.4 1.8 S-38 1205.37 24.8 36.3 12.4 0.7 S-102 1237.76 19.7 28.7 12.9 1.6 S-39 1205.56 30.5 21.8 13.9 3.9 S-103 1237.92 14.1 26.2 12.6 1.6 S-40 1205.71 28.1 26.1 12.8 0.8 S-104 1238.1 35.7 17.5 10.2 0.9 S-41 1205.84 27.3 34.7 11.7 0.5 S-105 1238.3 4 0.01 S-42 1205.99 29.1 25.2 12.9 0.5 S-106 1238.42 21.4 29 10 0.2 S-43 1206.11 27.7 23.9 13.8 1.3 S-107 1238.57 27.4 19.1 10.8 0.2 S-44 1206.22 39 19.1 12 1.6 S-108 1238.75 10.8 23.8 13.1 1.4 S-45 1206.37 31.3 39.2 8 0.1 S-109 1238.89 38.1 7.2 12.8 1.4 S-46 1206.51 29.6 42.3 8.1 0.3 S-110 1239.05 25.7 20.7 11.8 0.3 S-47 1206.71 29.3 20.7 13.9 1.8 S-111 1239.22 4 0.01 S-48 1206.84 35.8 9.1 13.4 3.5 S-112 1239.43 29.8 28.2 6.9 0.2 S-49 1206.96 31 19.6 13.9 4.5 S-113 1239.58 31.8 15.3 11 1.2 S-50 1229.53 24 26.5 11.2 1.9 S-114 1239.76 11.5 28.2 12.4 1.2 S-51 1229.67 14.9 26.9 10.6 1.8 S-115 1239.88 12.1 31.2 11.2 0.4 S-52 1229.78 46.9 7.7 13.4 2.2 S-116 1240.03 9 34.4 11.2 0.5 S-53 1229.94 32.6 26.6 11.6 1.2 S-117 1240.23 9.8 35 11.2 0.4 S-54 1230.1 13.7 39.1 11 0.4 S-118 1240.43 2.5 48.2 9.8 0.3 S-55 1230.24 24.6 26.9 12 0.6 S-119 1240.61 24.6 40.9 6 0.2 S-56 1230.38 14.2 49.2 6.1 0.2 S-120 1240.81 0 44.3 11 0.3 S-57 1230.52 54.7 29.3 4.1 0.1 S-121 1241.03 1 42.2 9 1.7 S-58 1230.64 48.7 18.2 3.4 0.1 S-122 1241.21 0 42.4 10.3 0.8 S-59 1230.8 32.4 17.9 12.4 0.4 S-123 1241.32 8.1 22.4 10.6 0.3 S-60 1230.97 17.4 27.4 11.2 0.4 S-124 1241.44 8.3 29.8 9.1 0.1 S-61 1231.15 26.1 26.5 12.6 0.4 S-125 1241.66 40.3 15.4 7 0.5 S-62 1231.31 24.3 21.3 11.7 0.6 S-126 1242.04 19.8 35.3 4.2 0.1 S-63 1231.46 19.9 30.4 11.8 0.4 S-127 1242.24 22.1 36 5.8 0.1 S-64 1231.61 28.8 23.5 11.7 0.4

课程设计内容二:油藏开发动态分析

一、目的要求:

了解油藏生产动态、基本参数及开发指标,掌握油藏动态分析基本方法

二、步骤及要求:

1.利用1张A4大小的厘米方格纸或者通过计算机技术手段,以时间为横轴(x轴),产量及含水率为纵轴(设双轴刻度,左侧y轴刻度产量,右侧y轴刻度含水率)建立直角坐标,依据综合数据表3,在同一坐标内分别绘制产液量、产油量、综合含水率对时间的变化曲线;分析油层大致的生产阶段、产量构成及变化规律。

2.利用1张A4大小的厘米方格纸或者通过计算机技术手段,以时间为横轴(x轴),产量及含水率为纵轴(y轴)建立直角坐标,依据综合数据表4,首先计算出给定时间段内井组注采比、累计注水量、累计产油量等参数;然后分别绘制月注水量、月产油量、累计注水量、累计产油量对时间的变化曲线。分析油水井生产特征、注水受效情况及平面油水运动规律。

将图3复制并用长短箭头标示注水见效情况及主要水推方向。

3.表5为W油田单井生产资料,请根据表中数据计算月产油量及日产油水平(按满月天数平均的产量),并绘制产液、产油、含水率及日产油水平曲线,分析产量及含水率变化规律及可能的变化原因。原油密度取0.85t/m3。

三、实验步骤及分析:

1、以时间为横轴(x轴),产量及含水率为纵轴(设双轴刻度,左侧y轴刻度产量,右侧y轴刻度含水率)建立直角坐标,依据综合数据表3,在同一坐标内分别绘制产液量、产油量、综合含水率对时间的变化曲线;分析油层大致的生产阶段、产量构成及变化规律。

表3 W油田C油藏生产综合数据表

W油田C油藏生产综合数据表表3

生产时间(月)产液量

(方)

产油量

(吨)

综合

含水

率(%)

生产时间(月)

产液量

(方)

产油量

(吨)

综合含

水率

(%)

1995年7月294.69 71.19 71.58 1998年10月1226.86 547.5 45.45 1995年8月494.59 158.24 62.36 1998年11月1304.4 615.1 45.39 1995年9月679.42 213.28 63.07 1998年12月1315.04 620.04 44.53 1995年10月1076.78 436.3 52.33 1999年1月1284.92 588.33 46 1995年11月1154.94 485.95 50.5 1999年2月1305.76 601.27 45 1995年12月1426.84 653.6 46.11 1999年3月1477.58 692.67 39 1996年1月1349.79 779.75 32.04 1999年4月1417.55 729.7 42 1996年2月1349.29 707.77 38.29 1999年5月1602.82 788.1 42 1996年3月1338.28 758.97 33.28 1999年6月1457.64 714.78 43 1996年4月1550.64 872.21 33.83 1999年7月1551.68 750.42 44 1996年5月1616.09 861 37.32 1999年8月1597.25 757.1 41 1996年6月1803.43 874.14 42.98 1999年9月1963.68 985.18 41 1996年7月1008.52 468.59 45.34 1999年10月2176.46 1095.32 41 1996年8月1839.38 871.87 44.24 1999年11月2067.48 1019.5 42 1996年9月2221.84 1121.52 40.62 1999年12月1783.88 886.25 37 1996年10月3317.94 1779.21 36.91 2000年1月1716.78 941.14 43 1996年11月3997.6 2180.57 35.83 2000年2月1651.54 805.43 44 1996年12月3594.5 2042.38 33.15 2000年3月1878.29 886.83 45 1997年1月2928.32 1550.24 37.72 2000年4月1920.75 900.65 49 1997年2月1801.73 930.02 39.27 2000年5月1875.83 807.49 52 1997年3月1794.46 868.69 43.05 2000年6月1676.62 678.87 54 1997年4月1666.75 853.38 39.76 2000年7月1638.77 639.49 54 1997年5月1635.81 783.85 43.63 2000年8月1687.36 663.02 54 1997年6月1448.18 559.91 54.51 2000年9月1586.2 625.6 54 1997年7月1264.26 569.46 47.01 2000年10月1601.07 619.72 55 1997年8月1452.59 643.06 47.92 2000年11月1587.44 606 55 1997年9月1290.5 573.13 47.75 2000年12月1754.32 620.67 59 1997年10月1100.36 479.28 48.76 2001年1月1606.77 549.49 60 1997年11月1244.15 501.62 52.57 2001年2月1542.48 564.18 57 1997年12月1316.48 537.27 51.99 2001年3月1738.5 629.19 58 1998年1月1319.63 526.7 51.72 2001年4月1600.02 564.66 58 1998年2月1060.26 407.5 52.25 2001年5月1831.16 638.1 60 1998年3月1081.49 435.84 52.58 2001年6月1771.36 596.5 60 1998年4月997.8 396.46 53.16 2001年7月1381.72 500.75 57 1998年5月1127.6 438.93 52.08 2001年8月1581.76 553.6 59 1998年6月966.41 400.35 51.14 2001年9月1354.68 452.13 61 1998年7月1077.27 438.63 51.95 2001年10月1770.2 699.31 54 1998年8月983.65 397.23 52.49 2001年11月2165.37 954.14 48 1998年9月890.9 365.78 51.7 2001年12月2009.35 934.72 45

实验结果:在同一坐标内分别绘制产液量、产油量、综合含水率对时间的变化曲线;分析油层大致的生产阶段、产量构成及变化规律。

产液量、产油量、综合含水率对时间的变化曲线

5001000150020002500

30003500

400045001995年7月1995年12月1996年5月1996年10月1997年3月1997年8月1998年1月1998年6月1998年11月1999年4月1999年9月2000年2月2000年7月2000年12月2001年5月2001年10月

生产时间

产量(吨)

10203040

50607080综合含水率(%)

产液量(方)产油量(吨)综合含水率(%)

图 2-1 W 油田C 油藏产液量、产油量、综合含水量对时间的变化曲线

结果分析:

(1)、由图可以得知,综合含水率曲线在1996年5月之前是由较大量递减的趋势,从此为分割线,往后综合含水率持续上升,中间在1998年11月至2000年7月有下降的过程;产液量在1997年3月达到最大值,之前呈上升趋势,往后出现减小趋势;产油量再开始时综合含水率下降过程中,产油量上升,可见为注水过程,往后注水产油量呈稳定趋势,再往后随着注水量增加产油量趋势不明显,最后产油量降低,油井开发枯竭。

2、通过计算机技术手段,以时间为横轴(x 轴),产量及含水率为纵轴(y 轴)建立直角坐标,依据综合数据表4,首先计算出给定时间段内井组注采比、累计注水量、累计产油量等参数;然后分别绘制月注水量、月产油量、累计注水量、累计产油量对时间的变化曲线。分析油水井生产特征、注水受效情况及平面油水运动规律。

表4 W 油田C 油藏某注采井组注采数据表

W 油田C 油藏某注采井组注采数据表 表4

生产时

间(月) 月注水量

(m 3

) 月产油量(m 3) 注采比 井组月产油量(m 3) 累计注水量 (m 3

) 累计产油量

(m 3)

注水井 油井 S13-2 S13 S14-1 S14-2

Jan-99 88.67 216.6 45.36 88.08 0.2533 350.04 88.67 350.04 Feb-99 632.33 255.1 44.3 83.8 1.6501 383.2 721 733.24 Mar-99 612.39 209.52 32.64 114.48 1.7171 356.64 1333.3 1089.88 Apr-99 526.25 333.12 11.88 116.3 1.1407 461.3 1859.64 1551.18 May-99 540.73 322.4 28.52 132.12 1.1194 483.04 2400.37 2034.22

Jun-99 559.83 286.58 41.52 129.96 1.2221 458.06 2960.2 2492.28 Jul-99 600.98 337.2 38.04 125.4 1.2004 500.64 3561.18 2992.92 Aug-99 633.82 328.08 37.92 121.68 1.2996 487.68 4195 3480.6 Sep-99 635.21 364.12 39.72 145.12 1.1571 548.96 4830.21 4029.56 Oct-99 673.45 361.12 45 149.16 1.2128 555.28 5503.66 4584.84 Nov-99 578.42 351 46.8 141.96 1.0716 539.76 6082.08 5124.6 Dec-99 527.65 266.4 48.48 93.96 1.2906 408.84 6609.73 5533.44 Jan-00 637.95 355.38 48.36 134.32 1.1856 538.06 7247.68 6071.5 Feb-00 669.65 315.6 45.24 138.6 1.3408 499.44 7917.33 6570.94 Mar-00 645.94 338.72 48.36 110.48 1.2982 497.56 8563.27 7068.5 Apr-00 636.59 327.12 45.72 191.54 1.1279 564.38 9199.86 7632.88 May-00 567.15 278.04 31.56 170.84 1.1804 480.44 9767.01 8113.32 Jun-00 424.86 223.8 30.72 192.24 0.950 446.76 10191.8 8560.08 Jul-00 490.45 160.68 36 197.16 1.2453 393.84 10682.3 8953.92 Aug-00 507.62 155.32 37.8 251.76 1.1410 444.88 11189.9 9398.8 Sep-00 425.36 137.16 38.26 292.24 0.9095 467.66 11615.3 9866.46 Oct-00 505.18 117.48 43.98 252.9 1.2191 414.36 12120.4 10280.82

(1)绘制月注水量、月产油量、累计注水量、累计产油量对时间的变化曲线

图2-2 月注水量、月产油量、累计注水量、累计产油量对时间的变化曲线

(2)结果分析

①油水井生产特征:依据数据分析图2-2,可知,开发在Jan—99时,加大月注水量,

保证产油量上升,分析去注水量和产油量的曲线趋势特征,可知月产油量的变化随注水量的变化而变化,注水量上升,产油量上升,注水量下降,产油量随之下降,但在Jan-00之后,变化幅度不明显,可知,在此时之后,注水效用不明显,产油量可是下降;

②注水受效情况:在该图中,在最开始,加大注水量,产油增大,受效明显,反映为产油量随着产水量增加而增加,在中间段,注水受效开始减缓,随着注水量变化产油量变化变缓,后期,注水受效降低,出现了曲线交汇,产油量变化较小。

③累计注水量与产油量特征:分析图中累计注水量与累计产油量曲线,可明显看出,随着时间推移,累计注水量曲线的斜率变化的幅度明显偏离累计产油曲线向上,累计产水量在前期与产油量持平,逐渐累计注水量明显大于累计产油量,并且,相差越来越大,这也表明着注水受效情况在减小。

(3)将用长短箭头标示注水见效情况及主要水推方向

根据注水井、各井产油量的产量曲线可以分析注水见效情况及主要水推方向

具体步骤如下

图2-3 W油田C油藏某注采井组注水井与各井之间产量曲线

结果分析:根据各井的注水量和产量趋势,可知当注水井S13-2注水趋油时,S-13井的产油量增加最明显,油层受效明显,油层最注水的反应也较快,S14-2井的注水趋油仅次于S-13井,油层受效情况较好,S-14井注水趋油效果最差,油层受效情况在三个油井中情况最差。综上分析,注水见效情况及主要水推方向如下图2-4所示:

图2-4 W油田C油藏某注采井组注水见效情况及主要水推方向图

3、表5为W油田单井生产资料,请根据表中数据计算月产油量及日产油水平(按满月天数平均的产量),并绘制产液、产油、含水率及日产油水平曲线,分析产量及含水率变化规律及可能的变化原因。原油密度取0.85t/m3

某生产井生产数据表表5

时间生产天数(天)月产液(m3)含水率(%) 月产油(t) 日产油水平(t) Jan-97 30.5 62.04 30 36.9138 1.2102885246 Feb-97 28 56.88 30 33.8436 1.2087

Mar-97 31 68.04 30 40.4838 1.3059290323 Apr-97 29 59.22 30 35.2359 1.2150310345 May-97 31 63.12 30 37.5564 1.2114967742 Jun-97 29 55.8 30 33.201 1.144862069

Jul-97 28 60 30 35.7 1.275

Aug-97 30 60 30 35.7 1.19

Sep-97 27 50 30 29.75 1.1018518519 Oct-97 28 68.4 20 46.512 1.6611428571 Nov-97 30 84.24 20 57.2832 1.90944

Dec-97 31 91.2 20 62.016 2.000516129 Jan-98 31 83.28 20 56.6304 1.8267870968 Feb-98 28 73.92 20 50.2656 1.7952

Mar-98 31 81.6 20 55.488 1.7899354839 Apr-98 27 70.44 20 47.8992 1.7740444444 May-98 31 77.4 20 52.632 1.6978064516 Jun-98 30 73.08 20 49.6944 1.65648

Jul-98 31 74.04 20 50.3472 1.6241032258 Aug-98 31 78.96 20 53.6928 1.7320258065 Sep-98 30 75.36 20 51.2448 1.70816

Oct-98 31 85.92 20 58.4256 1.8846967742 Nov-98 30 71.28 20 48.4704 1.61568

(1)绘制产液、产油、含水率及日产油水平曲线

图2-5 W 油田某生产井产液、产油、含水率及日产油水平曲线

(2)产量及含水率变化规律及可能的变化原因

根据图2-5产液产油含水率及日产油水平曲线的走势分析,月产液量是一个逐渐升高的趋势,月产油量也随着月产液量的升高而升高,从而日产油水平保持在变化不大的范围内,含水率刚开始为30%,在Jul-97之后下降到20%并始终保持;在NOV-97月产油水平有一个升高的拐点,此后持平,此处是受含水率下降的影响,产油率上升。含水率下降可能是由于在前期油田开发需要注水加压趋油,使油层中注入较多的水,在拐点处由于产油的压力减小,通道的形成,可能是毛管压力或者是地面抽取压力导致含水率降低。

设计内容三:油藏压力分析及油水界面确定

一、目的要求:

弄通油藏压力概念,了解油藏压力分布特征及油水界面物理意义,掌握压力计算及油水界面确定方法。

二、步骤及要求:

由已知条件推导油水界面深度及压力计算公式,加深对油藏油水界面及各压力概念的理解,并对油藏油水界面、油层压力、折算压力、压力梯度、压力系数等基本概念做出具体文字解释。要求步骤完整清晰。 三、题意及底图:

设A 为水井,B 为油井,油藏油水界面介于二井之间。已知: B 井测得油层中部压力为P B ,A 井测得水层中部压力为P A ,两井储层中部高差为H AB ,原油密度为ρo ,地层水密度为ρw 。计算B 井油层中部到油水界面的深度h (参见图4)。注:压力单位为MPa ;h 和H AB 单位为m ;静水柱压力公式用P=H ×ρ/100表示(ρ为流体密度,H 为液柱高度)

A

B h H AB

油水界面

油层

1.根据已知题意可知:图中AB H 段油和水层的共同压力AB P 等于A 井的水层压力A P 减去B 井的油层压力B P ,再根据油水压力公式便可以求出油水界面的高度h 由静水柱压力公式以及油藏压力及油水界面分布情况可得;

P=H ×ρ/100表示(ρ为流体密度,H 为液柱高度) ①

100/)(o w AB A B h h H P P ρρ?+?-=- ② 即有 )()(100w o w AB A B h H P P ρρρ-+?=- ③ 从而油水界面高度o

w A B w AB P P H h ρρρ---?=

)]

(100[ ④

2.基本概念

①油藏油水界面:在油藏中,由于流体的分异调整作用,石油占据油藏的高部位,水体则位于油藏的底部或边部。石油与水体之间的接触面,即称为油水界面。 ②层压力:指作用在岩石孔隙内流体(油气水)上的压力。

③折算压力:是指测点相对于某基准面的压力,在数值上等于由测压点到折算基准面的水柱高度所产生的压力。

④压力梯度:从地面算起,地层垂直深度每增加单位深度时压力的增量。

⑤压力系数:原始压力系数----指原始地层压力与静水柱压力的比值。在油藏勘探开发过程中,地层压力并不是固定不变的,压力系数也随之变化, 压力系数用αp 表示,是指实测地层压力与同一深度静水压力的比值.

油库课程设计任务书

组3:天津南港大石化油库的初步设计 天津南港大石化油库每年铁路进库车用汽油90#、93#汽油各为11万吨,-10#、0#柴油分别为16万吨和21万吨。另外,此油库每年还由铁路运进燃料油和重柴油分别为15万吨和5万吨,全部由输油管外运。 组2:华北某市成品油库的初步设计 现计划建成一成品油库,该成品油库位于华北地区某市,油库选址附件有一铁路干线经过。该地区夏季最高平均气温为35℃,冬季最低平均气温为-10℃。 该油库计划建设的地点地势平坦,库区的具体形状可根据需要自行确定。该油库计划经营90号、93号、97号汽油,0号、-10号或-20号柴油共2个品种6种牌号的油品。其中汽油的年周转额为20万立方,柴油为10万立方,周转系数和作业的不均匀系数可根据设计规范自行选取。 汽油、柴油均由火车运至库内,火车接卸油品采用鹤管顶部接卸油品方式。 各种油品由汽车罐车分销至下一级储运和销售单位。 组1:湖北某油田油库的初步设计 表1-1 各种油品的基础数据 油品名称密度 t/m3年周转量 G/t 周转系数K 利用率 93#汽油0.73 120000 12 0.95 97#汽油0.72 100000 10 0.95 航空汽油0.72 60000 9 0.95 0#柴油0.84 90000 10 0.95 -10#柴油0.84 50000 9 0.95 10#机械油0.89 3000 3 0.85 20#机械油0.93 2000 3 0.85 15#汽油机油0.92 3000 3 0.85 8#柴油机油0.92 3000 3 0.85 11#柴油机油0.92 2000 3 0.85 变压器油0.89 1500 3 0.85 表1-2 油罐型号尺寸 容量m3板壁高 m 罐直径 m 内浮顶罐5000 14.274 22 拱顶罐5000 14.274 22 拱顶罐3000 12.691 18.80 拱顶罐1000 9.525 12

(建筑工程设计)油藏工程课程设计报告

(建筑工程设计)油藏工程课程设计报告

油藏工程课程设计报告 班级: 姓名:*** 学号: 指导老师:*** 单位:中国地质大学能源学院 日期:2008年3月2日 目录 第一章油藏地质评价 (1) 第二章储量计算与评价 (8) 第三章油气藏产能评价 (10) 第四章开发方案设计 (14) 第五章油气藏开发指标计算 (17) 第六章经济评价 (22) 第七章最佳方案确定 (25) 第八章方案实施要求 (25) 第一章油(气)藏地质评价 一个构造或地区在完钻第一口探井发现工业油气流后,即开始了油气藏评价阶段。油气藏评价,主要是根据地质资料、地震资料、测井资料、测试资料、取芯资料、岩芯分析、流

体化验和试采等资料,对油气藏进行综合分析研究、认识、评价和描述油藏,搞清油气藏的地质特征,查明油气藏的储量规模;形成油气藏(井)的产能特征,初步研究油气藏开发的可行性,为科学开发方案的编制提供依据。 一、油气藏地质特征 利用Petrel软件对cugb油藏进行地质建模,得出cugb油藏的三维地质构造图(见图1-1)。 图1-1 cugb油藏三维地质构造图 (一)构造特征 由图知:此构造模型为中央突起,西南和东北方向延伸平缓,东南和西北方向陡峭,为典型的背斜构造;在东南和西北方向分别被两条大断裂所断开,圈闭明显受断层控制,故构造命名为“断背斜构造”。 (1) 构造形态: 断背斜构造油藏,长轴长:4.5Km, 短轴长:2.0Km 比值:2.25:1,为短轴背斜。 (2) 圈闭研究: 闭合面积:4.07km,闭合幅度150m。 (3)断层研究: 两条断层,其中西北断层延伸4.89km,东南断层延伸2.836km。 (二) 油气层特征:

PCB课程设计报告

目录 一、课程设计的目的 (2) 二、课程设计的要求 (2) 三、课程设计的流程 (2) 四、电路设计软件使用过程 (3) 1.电路原理图设计 (3) 2. PCB设计 (3) 3.基本框架 (4) 五、电路原理图结构分析 (5) 六、电路中所需要的元器件清单 (6) 七、文件库的创建 (7) 八、DXP 2004电路原理图 (7) 九、绘制的PCB图像 (8) 十、加补泪滴 (8) 十一、放置覆铜 (9) 二、课程设计的要求 (9) 十二、制作过程的封装 (10) 十三、遇到的问题 (11) 十四、心得体会 (11) 十五、参考文献 (11)

PCB课程设计报告 一、课程设计的目的 教学目的是培养学生掌握典型电路设计软件DXP 2004 ,具备独立绘制电子线路图、制作PCB电路板的能力。使得同学们在以后的学习和工作中掌握常用电子线路设计软件的使用方法。 1.掌握DXP 2004的创建数据库、新建文件、文件的导入导出、文件的拷贝剪切粘贴、文件的更名、文件的删除、设置多窗口的显示方式等操作。 2.掌握原理图图纸尺寸、图纸边框、图纸颜色、标题栏格式、网格尺寸、光标形状、系统字符字体等的设置方法。 3.电路原理图的绘制方法和高级绘图工具绘制电路原理图的方法。 4.掌握根据原理图生成各种报表的操作方法和打印原理图的方法。 5.掌握原理图元件库元件的编辑方法。 6.掌握绘制印刷线路板的环境设置。 7.掌握绘制印刷线路板的基本操作。 集中将以上技能通过一个完整的电路充分的反映出来,以实现电路原理图的绘制, 印刷线路板的绘制,设计布局,布线规则等。 通过此课程设计的训练,进一步提高对DXP 2004这一软件的综合运用能力,锻炼实际应用能力,巩固所学的知识,为同学们将来走向工作岗位奠定基础。 二、课程设计的要求: 1.设计报告简述设计原理和思路,附上电路原理图和PCB设计图及元件报表,元件连接网络表;。 2.要求电路满足:包含IC芯片4个;电容不小于10个;电阻不小于10个;连接器13个;其它元器件若干。 3.设计上述印制电路板图时不限尺寸和形状,但要求元件布局紧凑、科学合理、整齐美观。(单层板\局部手工布线) 4.对设计印制电路板图进行敷铜和补泪滴处理。 三、课程设计流程: 1.查找资料确定符合要求的原理图。 2.了解电路图的原理。 3.绘制原理图。 4.集中熟悉各种元器件,以及各种封装的形式。 5.绘制印刷线路板图。 6.打印设计说明所需各种资料。 7.写设计说明上交资料。

课程设计报告与开发

任务导向式课程设计与开发方法培训 解决任何问题的核心是:学习成长改变 学习:要有终身学习的能力,也就是学力 成长:当你的成长速度跟不上爱人时,婚姻就出现问题 当你的成长速度跟不上学生时,教育就出现问题 当你的成长速度跟不上老板时,工作就出现问题 当你的成长速度跟不上下级时,管理就出现问题 当你的成长速度跟不上市场时,公司就出现问题 改变:改变才是最伟大的历练。 情商和平台:一根绳子可以卖五块,但绑在螃蟹上就值五十块,这就是平台。想成功先发疯,头脑简单往前冲。 进入课程: 小组讨论: 问题:任务完成过程中的知识点如何体现? 开发目标 信息化 标准定位 到底对学生有没有帮助? 一、课程开发是什么? 开发一门课,包含什么 为什么有这么多问题出现? 1.没有统一的方法论。 2.每一个任课教师永远站在局部,不知专业标准是什么。 3.其实课程开发的能力是教育部对每一个教师的要求。 二、为什么是企业的人来分享职业教育课程设计与开发? 1.我国职业教育面临的挑战 一是高校专业设置,人才培养方向与市场需求变化不同步

二是毕业生毕业找不工作,企业找不到人 2.中国经济发展的机遇与挑战 无法支撑整个经济的转型, 3.面对新机遇,我们能做些什么 三个对接:专业设置与产业需求、课程容与职业 行为的改变是达成业务结果的fcwt 三、基于行为改变的课程设计开发模型--MADDIE Management 课程开发项目管理 Analyses 需求分析 design 课程架构设计 deveiopment 课程容开发 Evaluation 课程评估 提问:MADDIE 课程设计开发方法论的好处是什么? 一是提高课程质量;二是减轻开发难度;三是缩短开发周期;四是降低教学难度。 小结:概念;意义和好处。 四、课程开发项目管理 提问:在课程开发项目启动阶段,你曾经遇到哪些问题? 做好统筹规划, 做好三件核心事:A 需求分析、D 课程架构设计、D 课程容开发。 课程开发项目管理

无线电能传输(课程设计)实验报告

实验报告 1.实验原理 与无线通信技术一样摆脱有形介质的束缚,实现电能的无线传输是人类多年的一个美好追求。无线电能传输技术(Wireless Power Transfer, WPT)也称之为非接触电能传输技术( Contactless PowerTransmission, CPT),是一种借于空间无形软介质(如电场、磁场、微波等)实现将电能由电源端传递至用电设备的一种供电模式,该技术是集电磁场、电力电子、高频电子、电磁感应和耦合模理论等多学科交叉的基础研究与应用研究,是能源传输和接入的一次革命性进步。 无线电能传输技术解决了传统导线直接接触供电的缺陷,是一种有效、安全、便捷的电能传输方法,因而它被美国《技术评论》杂志评选为未来十大科研方向之一。该技术不仅在军事、航空航天、油田、矿井、水下作业、工业机器人、电动汽车、无线传感器网络、医疗器械、家用电器、RFID识别等领域具有重要的应用价值,而且对电磁理论的发展亦具有重要科学研究价值和实际意义。在中国科协成立五十周年的系列庆祝活动中,无线能量传输技术被列为“10 项引领未来的科学技术”之一。 到目前为止,根据电能传输原理,无线电能传输大致可以分为三类:感应耦合式、微波辐射式、磁耦合谐振式。作为一个新的无线电能传输技术,磁耦合谐振式是基于近场强耦合的概念,基本原理是两个具有相同谐振频率的物体之间可以实现高效的能量交换,而非谐振物体之间能量交换却很微弱。 磁耦合谐振式无线电能传输的传输尺度介于前两者之间,因此也被称之为中尺度(mid-range)能量传输技术,其尺度为几倍的接收设备尺寸(可扩展到几米到几十米)。 除了较大的传输距离,还存在以下优势:由于利用了强耦合谐振技术,可以实现较高的功率(可达到kW)和效率;系统采用磁场耦合(而非电场,电场会发生危险)和非辐射技术,使其对人体没有伤害;良好的穿透性,不受非金属障碍物的影响。因此该技术已经成为无线电能传输技术新的发展方向。

油库课程设计

重庆科技学院 《油气储存技术》 课程设计报告 学院:石油与天然气工程学院_ 专业班级:储运08-3 学生姓名:王春水学号: 2008440119 设计地点(单位): ____经济管理大楼E405_________ 设计题目: 某中转-分配油库工艺设计--计量系统和消 防工艺设计______________________________ _____ 完成日期: 2011 年 6 月 30 日 指导教师评语: ______________________ ___________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 成绩(五级记分制):______ __________ 指导教师(签字):________ _______

摘要 空气泡沫消防系统的设计是油库设计中重要的组成部分,其主要内容是:根据油库的总体布置,油罐的容量及其所储存的油品种类等因素合理选择灭火系统,制定消防系统流程;根据国标规范,计算泡沫液和消防用水的耗量和储备量;通过水力计算,选择并布置消防泵、消防管线以及配套作用的其他消防设备和器材。 报告中介绍了石油库房消防设计中涉及的灭火系统形式、储罐保护面积、泡沫计算耗量、泡沫产生器的数量与布置、泡沫储备量和消防管径的确定,以及泡沫系统、清水系统等的设计、计算要求。 关键词:石油库消防设计参数计算

油气田勘探课程设计

《油气田勘探》课程设计 勘探部署 课设内容:勘探部署 指导老师:柴华 班级:资工801 姓名: 学号:

序言 《油气田勘探课程设计》其设计目的使资源勘查工程专业学生加强油田实际应用能力的培养与训练,能尽快熟悉现场生产工作,及时投入到生产工作中去,以适应常规地质研究工作,提高学生的分析问题、研究问题和解决问题的能力。 此次课程设计的内容涉及沉积岩及沉积微相的研究与划分、储集层的宏观与微观分析与研究、测井多井评价、圈闭特征及油藏特征研究、储量计算及油藏评价等五大部分研究内容,并在此基础上提出一些勘探意见。 本组为勘探部署组,人员及具体任务如下: 组长:刘威(勘探部署图及部署计划表) 组员:宗邈(构造图及剖面图) 王瑞(砂体等值线图及储层对比图) 王黎(孔,渗,饱等值线图及储层参数评价表) 王伟(油气范围分布图) 马雪娟(勘探部署图及部署计划表) 苏思远(油藏剖面图及油气区块评价表) 刘禹江(油藏剖面图及油气区块评价表) 设计要求: 1、每个人必须按时完成自己的任务,对本组完成的内容要非常熟练,对其他组的内容应当会做。 2、每个人必须上交一份完整的文字报告,并附有全部(全组)的图表。并注明自己作了哪一部分,不注明者作不及格论处。 3、最后全部完成任务后,分组由老师逐个同学进行当面抽考,内容以本组为主,其他组内容为辅。 4、成绩评定标准:抽考、口试占50分,报告占50分,总分100分。 时间安排: 1、第1~8天:具体分析、地质综合研究、编程 2、第9天:老师审查基本图件及成果 3、第9~10天:编写报告,每份报告文字及图表不得少于20页 4、第11天:上交报告及附图、附表。 5、第12天:分组口试考试。

单片机电子时钟课程设计实验报告

单片机电子时钟课程设 计实验报告 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

《单片机原理与应用》课程设计 总结报告 题目:单片机电子时钟(带秒表)的设计 设计人员:张保江江润洲 学号: 班级:自动化1211 指导老师:阮海容 目录 1.题目与主要功能要求 (2) 2.整体设计框图及整机概述 (3) 3.各硬件单元电路的设计、参数分析及原理说明 (3) 4.软件流程图和流程说明 (4) 5.总结设计及调试的体会 (10) 附录 1.图一:系统电路原理图 (11) 2.图二:系统电路 PCB (12) 3.表一:元器件清单 (13) 4.时钟程序源码 (14)

题目:单片机电子时钟的设计与实现 课程设计的目的和意义 课程设计的目的与意义在于让我们将理论与实践相结合。培养我们综合运用电子课程中的理论知识解决实际性问题的能力。让我们对电子电路、电子元器件、印制电路板等方面的知识进一步加深认识,同时在软件编程、排错调试、焊接技术、相关仪器设备的使用技能等方面得到较全面的锻炼和提高,为今后能够独立完成某些单片机应用系统的开发和设计打下一个坚实的基础。 课程设计的基本任务 利用89C51单片机最小系统,综合应用单片机定时器、中断、数码显示、键盘输入等知识,设计一款单片机和简单外设控制的电子时钟。 主要功能要求 最基本要求 1)使用MCS-51单片机设计一个时钟。要求具有6位LED显示、3个按键输入。 2)完成硬件实物制作或使用Pruteus仿真(注意位驱动应能提供足够的电流)。 3)6位LED数码管从左到右分别显示时、分、秒(各占用2位),采用24小时标准计时制。开始计时时为000000,到235959后又变成000000。 4)使用3个键分别作为小时、分、秒的调校键。每按一次键,对应的显示值便加1。分、秒加到59后再按键即变为00;小时加到23后再按键即变为00。在调校时均不向上一单位进位 (例如分加到59后变为00,但小时不发生改变)。 5) 软件设计必须使用MCS-51片内定时器,采用定时中断结构,不得使用软件延时法,也不得使用其他时钟芯片。 6)设计八段数码管显示电路并编写驱动程序,输入并调试拆字程序和数码显示程序。7)掌握硬件和软件联合调试的方法。 8)完成系统硬件电路的设计和制作。 9)完成系统程序的设计。 10)完成整个系统的设计、调试和制作。

c课程设计实验报告

c课程设计实验报 告

中南大学 本科生课程设计(实践)任务书、设计报告 (C++程序设计) 题目时钟控件 学生姓名 指导教师 学院交通运输工程学院 专业班级 学生学号 计算机基础教学实验中心 9月7日 《C++程序设计基础》课程设计任务书

对象:粉冶、信息、能源、交通工程实验2101学生时间: .6 2周(18~19周) 指导教师:王小玲 1.课程设计的任务、性质与目的 本课程设计是在学完《C++程序设计基础》课程后,进行的一项综合程序设计。在设计当中学生综合“面向对象程序设计与结构化程序设计”的思想方法和知识点,编制一个小型的应用程序系统。经过此设计进一步提高学生的动手能力。并能使学生清楚的知道开发一个管理应用程序的思想、方法和流程。 2.课程设计的配套教材及参考书 ●《C++程序设计》,铁道出版社,主编杨长兴刘卫国。 ●《C++程序设计实践教程》,铁道出版社,主编刘卫国杨长兴。 ●《Visual C++ 课程设计案例精编》,中国水力电力出版社,严华峰等编著。 3.课程设计的内容及要求 (1)自己任选一个题目进行开发(如画笔、游戏程序、练习打字软件等),要求利用MFC 工具操作实现。 (2)也可选一个应用程序管理系统课题(如:通讯录管理系统;产品入库查询系统;学生成绩管理;图书管理 等);

设计所需数据库及数据库中的数据表,建立表之间的关系。 设计所选课题的系统主封面(系统开发题目、作者、指导教师、日期)。 设计进入系统的各级口令(如系统管理员口令,用户级口令)。 设计系统的主菜单。要求具备下列基本功能: ●数据的浏览和查询 ●数据的统计 ●数据的各种报表 ●打印输出 ●帮助系统 多种形式的窗体设计(至少有查询窗体、输入窗体) 注意:开发的应用程序工作量应保证在2周时间完成,工作量不能太少或太多。能够2人合作,但必须将各自的分工明确。 4.写出设计论文 论文基本内容及撰写顺序要求: ●内容摘要 ●系统开发设计思想 ●系统功能及系统设计介绍 ●系统开发的体会

【精编范文】大学物理实验课程设计实验报告-范文模板 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 大学物理实验课程设计实验报告 北方民族大学 大学物理实验(设计性实验) 实验报告 指导老师:王建明 姓名:张国生 学号:XX0233 学院:信息与计算科学学院 班级:05信计2班 重力加速度的测定 一、实验任务 精确测定银川地区的重力加速度 二、实验要求 测量结果的相对不确定度不超过5% 三、物理模型的建立及比较 初步确定有以下六种模型方案: 方法一、用打点计时器测量 所用仪器为:打点计时器、直尺、带钱夹的铁架台、纸带、夹子、重物、学生电源等. 利用自由落体原理使重物做自由落体运动.选择理想纸带,找出起始点0,数出

时间为t的p点,用米尺测出op的距离为h,其中t=0.02秒×两点间隔数.由公式h=gt2/2得g=2h/t2,将所测代入即可求得g. 方法二、用滴水法测重力加速度 调节水龙头阀门,使水滴按相等时间滴下,用秒表测出n个(n取50—100)水滴所用时间t,则每两水滴相隔时间为t′=t/n,用米尺测出水滴下落距离h,由公式h=gt′2/2可得g=2hn2/t2. 方法三、取半径为r的玻璃杯,内装适当的液体,固定在旋转台上.旋转台绕其对称轴以角速度ω匀速旋转,这时液体相对于玻璃杯的形状为旋转抛物面 重力加速度的计算公式推导如下: 取液面上任一液元a,它距转轴为x,质量为m,受重力mg、弹力n.由动力学知: ncosα-mg=0 (1) nsinα=mω2x (2) 两式相比得tgα=ω2x/g,又tgα=dy/dx,∴dy=ω2xdx/g, ∴y/x=ω2x/2g. ∴g=ω2x2/2y. .将某点对于对称轴和垂直于对称轴最低点的直角坐标系的坐标x、y测出,将转台转速ω代入即可求得g. 方法四、光电控制计时法 调节水龙头阀门,使水滴按相等时间滴下,用秒表测出n个(n取50—100)水滴所用时间t,则每两水滴相隔时间为t′=t/n,用米尺测出水滴下落距离h,由公式h=gt′2/2可得g=2hn2/t2. 方法五、用圆锥摆测量 所用仪器为:米尺、秒表、单摆. 使单摆的摆锤在水平面内作匀速圆周运动,用直尺测量出h(见图1),用秒表测出摆锥n转所用的时间t,则摆锥角速度ω=2πn/t 摆锥作匀速圆周运动的向心力f=mgtgθ,而tgθ=r/h所以mgtgθ=mω2r由以上几式得:

油库设计与管理课程设计指导书051210

《油库设计与管理》课程设计指导书 (油气储运工程专业用) 武汉理工大学 能源与动力工程学院 二OO五年十一月

《油库设计与管理》 课程设计指导书 课程编号: 课程名称:油库设计与管理/Design and Management of Oil Reservoir 周数/ 学分:2/2 先修课程:传热学、流体力学、流变学、泵与压缩机、油库设计与管理 适用专业:油气储运工程 开课学院、系或教研室:能源与动力工程学院船机运用工程系 一、目的和要求 1 目的 学生通过本课程设计能够巩固所学的专业基础知识,运用流体力学、传热学、泵与压缩机和油库设计与管理等课程相应的理论基础和设计手册进行油库设计,掌握油库设计流程和要点,能够正确地进行油库平面分区布置、管道水/热力计算、各区设备选型和库区内工艺流程设计,能够正确地进行相应的设备选型和管道计算,培养学生综合运用专业基础知识解决油库设计中实际问题的能力。 2 要求 《油库设计与管理》课程设计包括以下方面的工作: (1) 油库平面分区布置设计; (2) 油库的储油油罐和放火堤设计; (3) 油品装卸区工艺流程设计及主要设备选型,即包括铁路装卸系统、水路装卸系统、汽车装卸系统、消防系统、泵房、油管等关键设备的选型; (4) 管道系统的水力计算; (5) 油库工艺流程设计与设备布置图。 二、进行输油管道工艺设计计算前应掌握的基本数据和原始资料 (1) 油库的库址、油品来油及分发周转情况; (2) 油库的气象及水文地质资料; (3) 油品的种类及收发方式; (4) 油品的物性,如密度、粘度、比热等; (5) 可供选用的部分设备资料等。 三、部分参考文献 《中华人民共和国国家标准石油库设计规范》GB500074-2002 中国计划出版社; 《中华人民共和国标准低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92 ; 《输油管道设计与管理》石油大学出版社; 《油库设计与管理》石油大学出版社;

油藏工程课程设计报告.doc

油藏工程课程设计报告 班级: 姓名:*** 学号: 指导老师:*** 单位:中国地质大学能源学院 日期:2008年3月2日

目录 第一章油藏地质评价 (1) 第二章储量计算与评价 (8) 第三章油气藏产能评价 (10) 第四章开发方案设计 (14) 第五章油气藏开发指标计算 (17) 第六章经济评价 (22) 第七章最佳方案确定 (25) 第八章方案实施要求 (25)

第一章油(气)藏地质评价 一个构造或地区在完钻第一口探井发现工业油气流后,即开始了油气藏评价阶段。油气藏评价,主要是根据地质资料、地震资料、测井资料、测试资料、取芯资料、岩芯分析、流体化验和试采等资料,对油气藏进行综合分析研究、认识、评价和描述油藏,搞清油气藏的地质特征,查明油气藏的储量规模;形成油气藏(井)的产能特征,初步研究油气藏开发的可行性,为科学开发方案的编制提供依据。 一、油气藏地质特征 利用Petrel软件对cugb油藏进行地质建模,得出cugb油藏的三维地质构造图(见图1-1)。 图1-1 cugb油藏三维地质构造图 (一)构造特征 由图知:此构造模型为中央突起,西南和东北方向延伸平缓,东南和西北方向陡峭,为典型的背斜构造;在东南和西北方向分别被两条大断裂所断开,圈闭明显受断层控制,故构造命名为“断背斜构造”。 (1) 构造形态: 断背斜构造油藏,长轴长:4.5Km, 短轴长:2.0Km 比值:2.25:1,为短轴背斜。 (2) 圈闭研究: 闭合面积:4.07km2,闭合幅度150m。

(3)断层研究: 两条断层,其中西北断层延伸4.89km ,东南断层延伸2.836km 。 (二) 油气层特征: 油水界面判定: C3 井4930-4940m 段电阻率为低值0.6,小于C1 井4835-4875m 、C2 井4810-4850m 、C 3井4900-4930m 三井段高值3.8,故为水层,以上3段为油层。 深度校正: 平台高出地面6m ,地面海拔94m ,故油水界面在构造图上实际对应的等深线为4930-(6+94)=4830.0m 由C 1、C 2、C 3井的测井解释数据可知本设计研究中只有一个油层,没有隔层(见图1-2)。 图1-2 CUGB 油藏构造图 (三) 储层岩石物性特征分析 表1-1 储层物性参数表 〈1〉岩石矿物分析:由C 1井中的50块样品,C 2中的60块样品,C 3井的70块样品的分析结果:石英76%,长石4%,岩屑20%(其中泥质5%,灰质7%)。可推断该层段岩石为:岩屑质石英砂岩。 水 水 C1 C2 C3 40m 40m 30m 油 -4810m -4900m -4835m

课程设计与开发

课程设计与开发

任务导向式课程设计与开发方法培训 解决任何问题的核心是:学习成长改变 学习:要有终身学习的能力,也就是学力 成长:当你的成长速度跟不上爱人时,婚姻就出现问题 当你的成长速度跟不上学生时,教育就出现问题 当你的成长速度跟不上老板时,工作就出现问题 当你的成长速度跟不上下级时,管理就出现问题 当你的成长速度跟不上市场时,公司就出现问题 改变:改变才是最伟大的历练。 情商和平台:一根绳子可以卖五块,但绑在螃蟹上就值五十块,这就是平台。想成功先发疯,头脑简单往前冲。 进入课程: 小组讨论: 问题:任务完成过程中的知识点如何体现? 开发目标 信息化 标准定位 到底对学生有没有帮助? 一、课程开发是什么? 开发一门课,包含什么 为什么有这么多问题出现? 1.没有统一的方法论。 2.每一个任课教师永远站在局部,不知专业标准是什么。 3.其实课程开发的能力是教育部对每一个教师的要求。 二、为什么是企业的人来分享职业教育课程设计与开发? 1.我国职业教育面临的挑战 一是高校专业设置,人才培养方向与市场需求变化不同步

课程开发项目管理 团队、时间和预算是三个要素 (一)课程开发计划 团队、时间和预算 团队: 1.需要什么角色的人(项目经理、教学设计者、业务内容专家、图形美化师、文档开发者、种子讲师); 2.主要角色的职责与能力要求 游戏:拼图游戏 时间 阶段划分(时间配比):分析(20-25%)、设计(10-20%)、开发(25-40%)、验证(15-30%)、评估(5-10%)。 预算 实操练习: 任务:根据选定的课题,明确开发团队角色分工、细化开发进度,参照课程开发计划模板,完成课程开发计划 成果:《课程开发计划》海报

大学物理教程实验报告详细答案

大学物理教程实验报告详细答案 伏安法测量电阻 实验的目的 (1) 利用伏安法测电阻。 (2) 验证欧姆定律。 (3) 学会间接测量量不确定度的计算;进一步掌握有效数字的概念。实验方法原理 一个阻值相对较大,一个较小,因此测量时必须采用安培表内接和外接两个方式,以减小测量误差。实验装置待测电阻两只,0~5mA 电流表 1 只,0-5V 电压表 1 只,0~50mA 电流表 1 只,0~10V 电压表一只,滑线变阻器 1 只,DF1730SB3A 稳压源 1 台。 实验步骤本实验为简单设计性实验,实验线路、数据记录表格和具体实验步骤应由学生自行设计。必要时,可提示学生参照第 2 章中的第 2.4 一节的有关内容。分压电路是必须要使用的,并作具体提示。 (1) 根据相应的电路图对电阻进行测量,记录 U 值和 I 值。对每一个电阻测量 3 次。 (2) 计算各次测量结果。如多次测量值相差不大,可取其平均值作为测量结果。 (3) 如果同一电阻多次测量结果相差很大,应分析原因并重新测量。数据处理测量次数 U/V 1

U 根据欧姆定律, R = ,如测得 U 和 I 则可计算出 R。值得注意的是,本实验待测电阻有两只, 5.4 2.00 2700 1 2.08 38.0 54.7 6.9 2.60 2654 2 2.22 42.0 52.9 2 1 8.5 3.20 2656 3 2.50 47.0 53.2 I/mA 1 测量次数

2 2 (1) 由 (2) 由 ?= 0.075 ; ?I = I× 1.5% ,得到 ?I= 0.075mA, ?I= 0.75mA ; maxmax 1 2 = (3) 再由 uR

《石油工程概论》课程标准

《石油工程概论》课程标准 课程编码:2197课程类别:专业基础课 适用专业:钻井技术授课单位:石油系煤层气教研室 学时: 72编写执笔人及编写日期:孙建华2012 6学分:审定负责人及审定日期: 1.课程定位和课程设计 1. 1 课程性质与作用 《石油工程概论》是钻井技术专业一门重要的专业基础课,系统介绍石油地质、石油勘探、石油开发、石油钻井、采油方法、油井增产原理、油品储存与运输等内容。 本课程是在学习了基础课程后开设的课程,设置在这个专业二学期,为学生以后学习专业课程打下良好的基础。 1.2 课程基本理念 本学习领域教学过程以学生为主体,以能力目标的实现为核心,培养学生具备专业能力、方法能力、社会能力。 本课程系统学习地质作用的知识,组成地球的三类岩石、油气藏的形成与富集;会识别油气藏的类型,油气勘探的任务、程序与勘探方法;掌握油气开采的方法、设备,油气开发 方案的编制。油气钻探的设备、钻具、钻井液的相关知识,现场应用的钻井技术。明确油田 稳产高产的原理与技术,最低损耗的进行油品输送。通过本课程的学习,熟知油气从勘探到生产直至输送的各个工作过程。 最终目标:提高石油天然气钻井技术专业学生的综合职业能力,满足学生职业生涯发展 的需要。 1.3 课程设计思路 1.3.1 教学内容设计思路 本课程是根据现场职业岗位标准选取教学内容,按照工作任务过程及逻辑关系和学生认 知规律,整合、序化教学内容。据此,本课程共设计了七个学习情境33 项学习任务,排序符合由浅到深、由简单到复杂得认知规律: 学习情境一石油地质分析 学习情境二石油勘探 学习情境三石油开发 学习情境四石油钻井 学习情境五采油技术 学习情境六油井增产 学习情境七油品保存与运输

数字电子钟课程设计实验报告

中北大学 信息与通信工程学院 通信工程专业 《电子线路及系统》课程设计任务书2016/2017 学年第一学期 学生姓名:张涛学号: 李子鹏学号: 课程设计题目:数字电子钟的设计 起迄日期:2017年1月4日~2017年7月10日 课程设计地点:科学楼 指导教师:姚爱琴 2017年月日 课程设计任务书

中北大学 信息与通信工程学院 通信工程专业 《电子线路及系统》课程设计开题报告2016/2017 学年第一学期 题目:数字电子钟的设计 学生姓名:张涛学号: 李子鹏学号:

指导教师:姚爱琴 2017 年 1 月 6 日 中北大学 信息与通信工程学院 通信工程专业 《电子线路及系统》课程设计说明书2016/2017 学年第二学期 题目:数字电子钟的设计 学生姓名:张涛学号: 李子鹏学号: 指导教师:姚爱琴 2017 年月日

目录 1 引言 (6) 2 数字电子钟设计方案 (6) 2.1 数字计时器的设计思想 (6) 2.2数字电路设计及元器件参数选择 (6) 2.2.2 时、分、秒计数器 (7) 2.2.3 计数显示电路 (8) 2.2.5 整点报时电路 (10) 2.2.6 总体电路 (10) 2.3 安装与调试 (11) 2.3.1 数字电子钟PCB图 (11) 3 设计单元原理说明 (11) 3.1 555定时器原理 (12) 3.2 计数器原理 (12) 3.3 译码和数码显示电路原理 (12) 3.4 校时电路原理 (12) 4 心得与体会 (12) 1 引言 数字钟是一种用数字电子技术实现时,分,秒计时的装置,具有较高的准确性和直观性等各方面的优势,而得到广泛的应用。此次设计数字电子钟是为了了解数字钟的原理,在设计数字电子钟的过程中,用数字电子技术的理论和制作实践相结合,进一步加深数字电子技术课程知识的理解和应用,同时学会使用Multisim电子设计软件。 2数字电子钟设计方案 2.1 数字计时器的设计思想 要想构成数字钟,首先应选择一个脉冲源——能自动地产生稳定的标准时间脉冲信号。而脉冲源产生的脉冲信号地频率较高,因此,需要进行分频,使得高频脉冲信号变成适合于计时的低频脉冲信号,即“秒脉冲信号”(频率为1Hz)。经过分频器输出的秒脉冲信号到计数器中进行计数。由于计时的规律是:60秒=1分,60分=1小时,24小时=1天,就需要分别设计60进制,24进制计数器,并发出驱动信号。各计数器输出信号经译码器、驱动器到数字显示器,是“时”、“分”、“秒”得以数字显示出来。 值得注意的是:任何记时装置都有误差,因此应考虑校准时间电路。校时电路一般

《产品设计及开发》教学大纲和实验大纲

《产品设计及开发》教学大纲 大纲说明 课程代码:3335007 总学时:64学时(讲课64学时) 总学分:4学分 课程类别:选修 适用专业:工业设计(本科) 预修要求:工业设计机械基础、形态设计基础、设计构成等 一、课程的性质、目的、任务: 本课程是工业设计专业的一门指导性专业课。通过本课程的学习和训练,使学生把握将市场营销、设计和制造的观点融为一体开发产品的整体思路;了解开发流程和组织、产品规划过程和产品开发项目管理的基本知识,掌握产品构造、产品开发项目的经济分析的基本常识。 二、课程教学的基本要求: 课程教学采用启发、观摩、演练式教学,加深学生对相应知识的理解。使用一些案例来说明产品开发方法,由浅入深,难易搭配,循序渐进。以培养能力为主题,要求学生积极参与,独立完成简单产品的开发,掌握开发产品的基本技能和技巧。 考核形式为考试。主要考查学生对基本概念的理解和应用。 三、大纲的使用说明: 教师可根据本课程发展情况、学生水平等实际情况对教学容作适当的调整和变动。拟采用双语教学。 大纲正文 第一章引论学时:2学时(讲课2学时) 了解成功的产品开发的特点和产品开发的时间和成本,了解本课程特点。 本章讲授要点:产品开发的特点,产品开发的时间和成本,产品开发的挑战。 重点:产品开发的时间和成本。 难点:产品开发的特点。 第一节成功的产品开发的特点 第二节谁来设计和开发产品? 第三节产品开发的时间和成本 第四节产品开发的挑战 习题:估计在一个计算机的价格中,产品开发成本占多大比例。 第二章开发流程和组织学时:4学时(讲课4学时)

掌握基本的产品开发流程、概念开发流程,了解AMF公司的开发流程、产品开发组织。 本章讲授要点:产品开发流程、首末流程。 重点:产品开发流程。 难点:概念开发:首末流程 第一节基本的产品开发流程 第二节概念开发:首末流程 第三节采用基本的产品开发流程 第四节AMF公司的开发流程 第五节产品开发组织 习题:产品开发组织对于那些作为产品开发班的一部分而介入的学生来说,是什么? 第三章产品规划学时:4学时(讲课4学时) 掌握产品规划过程及其方法步骤。 本章讲授要点:产品规划过程,识别机会、项目评价和优先级排序、资源分配和时间计划、完成项目计划、对结果和流程做出反应。 重点:产品规划过程 难点:识别机会 第一节产品规划过程 第二节产品规划过程的方法步骤 习题:对选定产品进行开发过程规划。 第四章识别顾客需要学时:5学时(讲课5学时) 了解识别顾客需要的方法,理解建立需要的相对重要性,掌握对结果和流程做出反应的基本方法。 本章讲授要点:顾客需要、建立需要的相对重要性、对结果和流程做出反应。 重点:识别顾客需要。 难点:建立需要的相对重要性 第一节从顾客那里获取原始数据 第二节从顾客需要的角度理解原始数据 第三节组织需要的等级 第四节建立需要的相对重要性 第五节对结果和流程做出反应 习题:过大开发团队(多于10个人时)的有效调整方法。 第五章产品规格说明学时:5学时(讲课5学时) 了解什么是规格说明、何时建立规格说明、确定最终规格。掌握建立目标规格说明的方法。

【实验报告】大学物理实验课程设计实验报告

大学物理实验课程设计实验报告北方民族大学 大学物理实验(设计性实验) 实验报告 指导老师:王建明 姓名:张国生 学号:XX0233 学院:信息与计算科学学院 班级:05信计2班 重力加速度的测定 一、实验任务 精确测定银川地区的重力加速度 二、实验要求 测量结果的相对不确定度不超过5% 三、物理模型的建立及比较 初步确定有以下六种模型方案: 方法一、用打点计时器测量

所用仪器为:打点计时器、直尺、带钱夹的铁架台、纸带、夹子、重物、学生电源等. 利用自由落体原理使重物做自由落体运动.选择理想纸带,找出起始点0,数出时间为t的p点,用米尺测出op的距离为h,其中t=0.02秒×两点间隔数.由公式h=gt2/2得g=2h/t2,将所测代入即可求得g. 方法二、用滴水法测重力加速度 调节水龙头阀门,使水滴按相等时间滴下,用秒表测出n个(n取 50―100)水滴所用时间t,则每两水滴相隔时间为t′=t/n,用米尺测出水滴下落距离h,由公式h=gt′2/2可得g=2hn2/t2. 方法三、取半径为r的玻璃杯,内装适当的液体,固定在旋转台上.旋转台绕其对称轴以角速度ω匀速旋转,这时液体相对于玻璃杯的形状为旋转抛物面重力加速度的计算公式推导如下: 取液面上任一液元a,它距转轴为x,质量为m,受重力mg、弹力n.由动力学知: ncosα-mg=0(1) nsinα=mω2x(2) 两式相比得tgα=ω2x/g,又tgα=dy/dx,∴dy=ω2xdx/g, ∴y/x=ω2x/2g.∴g=ω2x2/2y. .将某点对于对称轴和垂直于对称轴最低点的直角坐标系的坐标x、y测出,将转台转速ω代入即可求得g.

石油工程综合课程设计指导书毕业设计

石油工程综合课程设计指导书毕业设计1. 石油工程综合课程设计的基本要求和容 1.1. 基本要求 要求学生以一个各项动静态数据资料比较齐全的油藏、气藏或井组为例,按油气藏开发的过程,在教师的指导下,顺序完成一系列训练项目的容,并编写出分析报告。训练项目设计容尽量贴近毕业设计中所涉及的一系列研究方法、计算手段、绘图技术和计算机常用专业软件操作技术等,注重基本训练,不与已开设的课程设计容重复,不深入毕业设计容。 1.2. 基本容 基本容包括:“油田开发地质特征分析训练”、“油田开发动态特征分析训练”、“钻井工程专项设计”、“Surfer、Grapher 软件应用技能穿插训练”等。除“钻井工程专项设计”外,容前后衔接,互相关连,时间安排如下: 1.3. 重点和难点 1.3.1. 重点 ?采油综合曲线、递减曲线、水驱曲线的绘制,生产特征、产量 递减类型、水驱特征、产能的综合分析,以及调整措施和开发 预测; ?单井油层主要物性和生产特征的关系分析,寻求提高产量和采 收率的工艺措施,对提出的压裂、酸化或其它措施进行可行性 论证; ?针对钻井设计层位进行钻具、套管柱和泥浆的设计;

?在上述容中,利用Surfer软件或Grapher软件等常用应用性软 件,快速、规地绘制分析图件和成果图件。 1.3. 2. 难点 ?如何发现单井或层组的生产和开发问题?如何区分特征规律和 人为因素以及数值干扰?如何根据工区具体的地质和储层特 征,提出具体的调整措施和工艺措施? ?压裂、酸化等工艺措施的可行性论证; ?钻具、套管柱和泥浆的规性设计; ?Surfer软件或Grapher软件等常用应用性软件的应用技巧和技 术。

PCB实验报告

课程设计报告 利用Altium Designer设计单片机实验系统PCB板 学院城市轨道交通学院 专业电气工程与自动化 班级10控制工程 学号1042402057 姓名方玮 指导老师刘文杰 完成时间2013-05-21

目录 一、设计目的 (2) 二、设计方案 2.1、设计流程图 (2) 2.2、板层选择 (2) 2.3、元件封装 (3) 2.4、布线方案 (4) 三、原理图的绘制 3.1创建新的PCB工程 (4) 3.2创建新的电气原理图 (5) 3.3添加电路原理图到工程当中 (5) 3.4设置原理图选项 (5) 3.5电路原理图绘制 (6) 3.5.1 加载库和元件 (6) 3.5.2 放置元件 (7) 3.5.3 绘制电路 (9) 3.5.4 注意事项 (11) 3.6编译工程 (14) 四、PCB板的绘制 4.1创建新的PCB文件 (15) 4.2在工程中添加新的PCB (16) 4.3 将原理图的信息导入PCB (17) 4.4 PCB的绘制 (17) 4.4.1元件放置 (17) 4.4.2规则设置 (18) 4.4.3手动布线 (19) 4.4.4规则检查 (21) 五、实验心得体会 (23) 六、附录1 原理图 (24) 七、附录2 PCB图 (25)

利用Altium Designer 设计单片机实验 系统PCB板 一、设计目的 1.培养学生掌握、使用实用电子线路、计算机系统设计、仿真软件的能力。2.提高学生读图、分析线路和正确绘制设计线路、系统的能力。 3.了解原理图设计基础、了解设计环境设置、学习 Altium Designer 软件的功能及使用方法。 4.掌握绘制原理图的各种工具、利用软件绘制原理图。 5.掌握编辑元器件的方法构造原理图元件库。 6.熟练掌握手工绘制电路版的方法。 7.掌握绘制编辑元件封装图的方法,自己构造印制板元件库。 8.了解电路板设计的一般规则、利用软件绘制原理图并自动生成印制板图。 二、设计方案 2.1 设计流程图 2.2板层选择 根据层数分类,印制电路板可分为单面板、双面板和多层板。 (1)单面板 单面印制电路板只有一面有导电铜箔,另一面没有。在使用单面板时,通常在没有导电铜箔的一面安装元件,将元件引脚通过插孔穿到有导山铜箔的一面,导电铜箔将元件引脚连接起来就可以构成电路或电子设备。单面板成本低,但因为只有一面有导电铜箔,不适用于复杂的电子设备。 (2)双面板 双面板包括两层:顶层(Top Layer)和底层(Bottom Layer)。与单面板不同,双面板的两层都有导电铜箔,其结构示意图如图2-1所示。双面板的每层都

《石油工程概论》课程标准

《石油工程概论》课程标准 课程编码: 2197 课程类别:专业基础课 适用专业:钻井技术授课单位:石油系煤层气教研室 学时:72 编写执笔人及编写日期:建华 2012 6 学分:审定负责人及审定日期: 1.课程定位和课程设计 1. 1课程性质与作用 《石油工程概论》是钻井技术专业一门重要的专业基础课,系统介绍石油地质、石油勘探、石油开发、石油钻井、采油方法、油井增产原理、油品储存与运输等容。 本课程是在学习了基础课程后开设的课程,设置在这个专业二学期,为学生以后学习专业课程打下良好的基础。 1.2课程基本理念 本学习领域教学过程以学生为主体,以能力目标的实现为核心,培养学生具备专业能力、方法能力、社会能力。 本课程系统学习地质作用的知识,组成地球的三类岩石、油气藏的形成与富集;会识别油气藏的类型,油气勘探的任务、程序与勘探方法;掌握油气开采的方法、设备,油气开发方案的编制。油气钻探的设备、钻具、钻井液的相关知识,现场应用的钻井技术。明确油田稳产高产的原理与技术,最低损耗的进行油品输送。通过本课程的学习,熟知油气从勘探到生产直至输送的各个工作过程。 最终目标:提高石油天然气钻井技术专业学生的综合职业能力,满足学生职业生涯发展的需要。 1.3课程设计思路 1.3.1教学容设计思路 本课程是根据现场职业岗位标准选取教学容,按照工作任务过程及逻辑关系和学生认知规律,整合、序化教学容。据此,本课程共设计了七个学习情境33项学习任务,排序符合由浅到深、由简单到复杂得认知规律: 学习情境一石油地质分析 学习情境二石油勘探 学习情境三石油开发 学习情境四石油钻井 学习情境五采油技术 学习情境六油井增产 学习情境七油品保存与运输