2011海南历史高考试卷分析

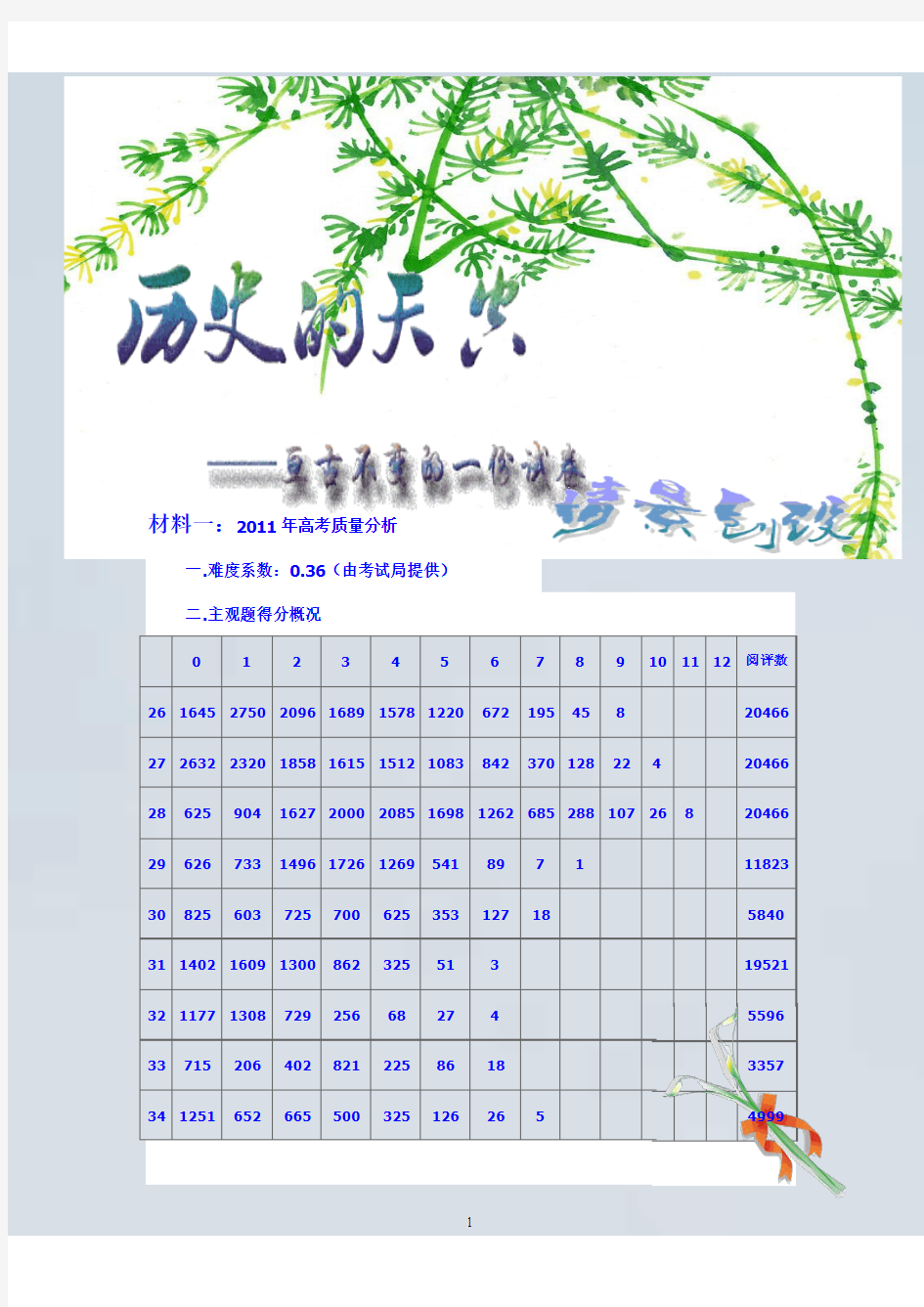

材料一:2011年高考质量分析

一.难度系数:0.36(由考试局提供)

二.主观题得分概况

0123456789101112阅评数2616452750209616891578122067219545820466 2726322320185816151512108384237012822420466 286259041627200020851698126268528810726820466 29626733149617261269541897111823 30825603725700625353127185840 3114021609130086232551319521 3211771308729256682745596 3371520640282122586183357 3412516526655003251262654999

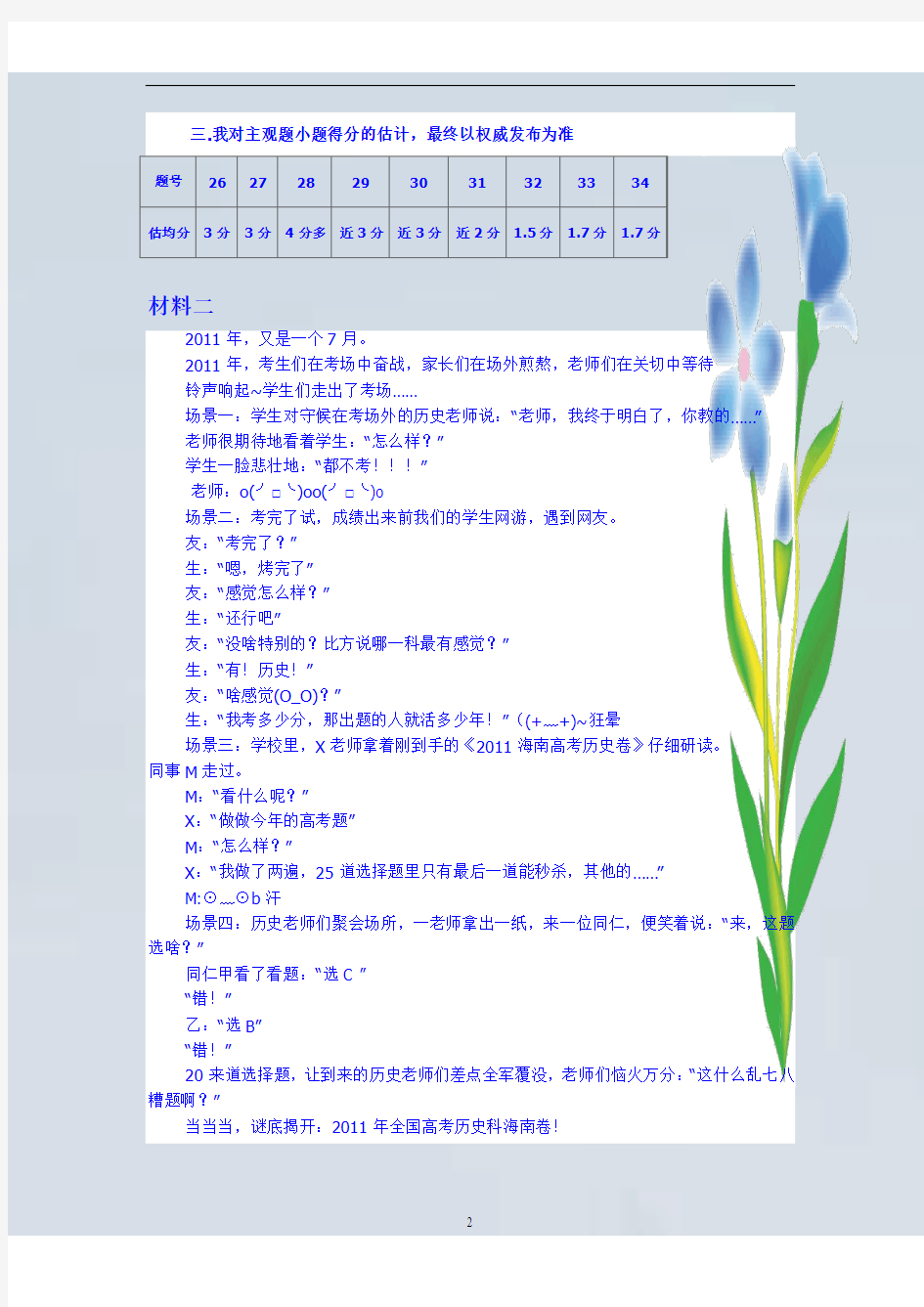

三.我对主观题小题得分的估计,最终以权威发布为准

题号262728293031323334

估均分3分3分4分多近3分近3分近2分 1.5分 1.7分 1.7分

材料二

2011年,又是一个7月。

2011年,考生们在考场中奋战,家长们在场外煎熬,老师们在关切中等待

铃声响起~学生们走出了考场……

场景一:学生对守候在考场外的历史老师说:“老师,我终于明白了,你教的……”

老师很期待地看着学生:“怎么样?”

学生一脸悲壮地:“都不考!!!”

老师:o(╯□╰)oo(╯□╰)o

场景二:考完了试,成绩出来前我们的学生网游,遇到网友。

友:“考完了?”

生:“嗯,烤完了”

友:“感觉怎么样?”

生:“还行吧”

友:“没啥特别的?比方说哪一科最有感觉?”

生:“有!历史!”

友:“啥感觉(O_O)?”

生:“我考多少分,那出题的人就活多少年!”((+﹏+)~狂晕

场景三:学校里,X老师拿着刚到手的《2011海南高考历史卷》仔细研读。

同事M走过。

M:“看什么呢?”

X:“做做今年的高考题”

M:“怎么样?”

X:“我做了两遍,25道选择题里只有最后一道能秒杀,其他的……”

M:⊙﹏⊙b汗

场景四:历史老师们聚会场所,一老师拿出一纸,来一位同仁,便笑着说:“来,这题选啥?”

同仁甲看了看题:“选C ”

“错!”

乙:“选B”

“错!”

20来道选择题,让到来的历史老师们差点全军覆没,老师们恼火万分:“这什么乱七八糟题啊?”

当当当,谜底揭开:2011年全国高考历史科海南卷!

高考题命题的趋势:

(1)考书上的东西,只要努力背书就可以,因为当时高考刚刚恢复,上学读书的人不太多,教育也没有完全正规化,所以当时能够踏实读书的学生就是好学生,就可以考上好的大学。

(2)试题花样百出,充满了陷阱和诱饵,一不小心就可能出错,但如果告诉你标准答案,你就会恍然大悟——“哦,确实应该选这一项,我当时为什么没有想出来呢?”这一阶段的高考题有了一定的难度,要想考个好成绩,除了全面掌握知识之外,还必须有一定的就变能力和洞察能力,能够看穿出题者的“阴谋诡计”做到不为所动,从各种幻象中找到真理所在。

(3)第三个阶段也就是当下的高考题了。有人说它难,有人说它偏,我想都不太公正。它不难也不偏而是玄!“玄”明白不?简单地说标准答案的设置似乎没有什么逻辑道理可言。在这种玄题的考察下,平时努力读书认真复习努力拼搏成绩非常好的那部分学生,谁最后能够在高考中取得较好的成绩呢?我想从某种程度上来说,不取决于心态、不取决于能力、不取决于智商而取决于——运气!!!(我是指在一小部分平时学习优秀的学生当中谁最张取胜)

可能是高考已实行多年,出题者的各种花样基本上被应试者研究透了吧。他们已无计可施,为了达到区分高下的目的,只能出个别“体彩式”的题目吧。

今天10:16回复郑锋@ 省直属, 海南中学(高中历史02班, 学员)

我学生考后给我的短信留言:2011杯具了.,

每年的高考政治历史选择题都出坑人题.

不坑死你不罢休.

左是鱼翅.

右是熊掌.

不知道拿什么?

今天10:12回复傅元根@ acad, 三亚教研室(课程团队)

海南历史中考与高考设计时出现了错位。中考开卷出发点是好的,但要知道,开卷是有条件的,是要有良好基础的。我们有这样的条件与基础吗?

还是回到几个老问题:高考是为普通高校选拔入学新生还是在选拔历史专业的研究生?高考究竟应当考什么?对于我们海南来说,什么样的难度是合适的?

宋磊@ 三亚市, 榆林八一中学(高中历史01班, 学员)

我对高中教材专题史这种设计方式有些看法,这种设置似乎是想突出初中和高中的差别?但是这种设计是不是超越了学生的认知程度?专题注重历史的横向联系,却忽略了历史的纵向发展和连贯性。例如今年高考26题,评卷老师分析有相当一部分学生分不清秦朝和唐朝。为什么呢?三本必修里根本就没有完整的介绍唐朝,必修一只提到唐藩镇,必修二提

到隋唐的筒车、曲辕犁、瓷器南青北白,必修三提到隋唐“三教合一”,请问学生怎样能答出26题的问题?历史本是联系,无端被肢解在三本里,并且只言片语,让学生如何着手复习?老师又如何成就这只米之炊呢?

今天09:47回复吴可清@ 儋州市, 儋州市一中(高中历史03班, 学员)

感悟:当下的历史高考题,无论是选择题还是非选择题,基本上是以新情境、新材料的方式呈现,它要求学生在读懂材料的基础上,获取有效信息,联系所学知识,明白考查方向;若是有多则材料,还要弄清楚材料与材料之间的内在联系,且要求表述准确。总而言之,要有深厚的语文功底啊!

今天09:37回复吴福生@ 省直属, 海南中学(高中历史03班, 班主任)

我认为2011年高考历史试题的总体特点可概括为:难、偏,区分度和信度不够。

1、难:全卷总体难度系数为0.36,为近年高考最低。具体表现:(1)选择题尽管题干不是太长,但选项太模棱两可,陷阱太多,如第3题、第5题、第10题、第13题、第22题等;(2)个别选择题的答案存在争议,如第5题、第10题;(3)非选择题尽管阅读量不大,但阅读的难度却很大,设置的问题不多但却较深较难,学生很难回答。

2、偏:一是试题在很大程度上偏离了《考试说明》强调的“考查主干知识”,二是有些试题给人的感觉是在考语文而非考历史,三是过于偏重于阅读理解而忽视其他能力的考查。如:第10题就缺乏“历史”气息;第22题则偏离了“主干知识”;全卷偏重于阅读理解能力的考查,考试成绩的好坏更多取决于语文素养而非历史素养。

3、区分度和信度不够:由于试题过难和过偏,也由于试题缺乏足够的梯度,所以其区分度和信度大打折扣。

林明钟@ 东方市, 东方市铁路中学(高中历史05班, 学员)

现实的情况得说一下:(1)高一没分班前,对于历史人家学生根本就不去认真对待,因为从开始就抱定学理科的,你怎么去说太多呢?再说,文科生一般是理科学不下去,又没得选的时候才来读的学生;(2)我们的学生对于阅读理解能力的缺乏不仅仅是出现在我们中学,阅读是从小就培养的;(3)面对这么多的作业,很多学生认为我们历史只是背背就好了,不需要花太多的时间学习(思想上的误解);(4)历史每年的考试,大概看了一下,很多时候是老教材的知识或者是其他版本的(最好是平时我们也得去看老教材了,现在把自

己高中的课本也拿出来了,或者其他版本的课本);(5)高三的复习量大,不只是考历史,所以学生们的精力有限。

今天10:17回复邱际波@ 白沙县, 白沙中学(高中历史04班, 学员)

初中历史注重的是历史知识的线索,以时间为轴,主要是对历史知识的纵向联系为主;而高中的历史是以专题为主,注重的是历史的横向联系。但是初中的开卷考试使学生对于历史线索的掌握不够,这就使得到了高中学习历史造成一定的难度。很不明白的是初中非中考项目生物、地理是闭卷,而中考项目历史政治却是开卷。

今天10:49回复吴益@ acad, 2011 (项目组)

看了今年历史学科在线研讨的话题,很有趣,很生动。历史而有现实感:2011高考,已经成为——历史;高考刚刚过去,大家记忆犹新,现实。

诚如主持人所说,2012乃至以后我们能做些什么。这个命题很有意义,非常值得讨论。我也试着谈一点不成熟的想法。

我们的历史教学,到底为了什么?这是一个回归原点的问题。是为了一张试卷而教,还是为了学生的历史素养而教?有了历史素养是否就不能应对高考?

每年高考过后,大家都在议论试题,什么题过难,什么题容易得分。然后责难命题者,为什么命题这么难?对于容易的分的题沾沾自喜,不说题出得好,而是归结为自己教得好(猜得对)。

这种心态似乎值得我们反思。联想到基础会考评卷场上,也有这样的情形。作为一种水平性考试,题目很容易,为的是考查学生的学科能力的底线比准性要求。即便如此,也有老师说,我们都没有教这个模块,我们平时都没有这样要求,你们怎么能这样出题呢?诸如此类等等,我们很有必要回到原点思思考:我们到底是为了什么而教?

这次提供大家参考的优质卷的质量分析。其中有一段这样写道:第32题材料阅读没有障碍,但是几乎所有的答案都需要学生归纳得出,学生在较短的时间内是很难获高分的。

我们是不是可以想一下,既然阅读审题没有障碍,那就是考学生的基本学科能力了,没有什么不好的。说几乎所有的答案都需要学生归纳得出,如果不需要归纳,那就是凭借一种条件反射来完成了?要达到条件反射水平,那岂不是说明我们的教学就是一种针对低等动物的反复刺激以达到条件反射的训练方式了吗?我们的教学应该这样吗?

有些事情,在我们无法主宰的情况下,需要反思的是我们自己。命题不是我们,你说再多,那支笔也不是你握的。我们只有把自己的教学从根本上做好,把基础知识夯实,将基本技能提高。该怎么教就怎么教。不要出现学生说的“你教的都不考”这样不是我们期待的效果。

浅薄之见,就教于大方之家!

今天11:03回复

我很赞同三亚四中一位老师的说法:“其实每年学生考下来,无非都是存在如下普遍问题:

1.课本基础知识掌握不够扎实,在历史概念的理解与运用上欠缺。

2.学生普遍缺乏对历史发展阶段基本特征的掌握,阶段特征相当模糊。

3.对材料的阅读能力和准确获取有效信息的能力欠缺,审题、解题能力差。表现为:有些学生教材背的很熟,但考试分数不高,原因在于不会运用知识解决问题。

4.日常练习和中对问题设问的要求和设问角度把握能力欠缺,语言表达缺乏学科特点,对答案的语言组织能力欠缺;规范性要求不够(卷面不够规范,段落、要点不清;随意性较强,逻辑不严密。)”

我前年在语文高考复习研讨会上曾经说过这样的话,希望大家把每年的质量分析找出来看一看、缕一缕,对问题的归纳有没有明显变化。为什么没有什么变化?我们年年都在做教研,都在研究复习寻求对策,为什么总还是这样的问题?我曾经建议,我们能不能每年着力解决哪怕一个小问题,如果每年的总结反映的是出现了新问题,如果那样,我们并不为怪,反倒说明我们在解决了一些旧问题,在逐步提高。新问题出现是正常的,没有新问题是真问题!

林明钟@ 东方市, 东方市铁路中学(高中历史05班, 学员)

4、从初中开始,讲解试卷的时候尽量做到以下几个方面:(1)讲解前,让学生先自己去找出试卷考什么知识点,哪些题目的知识点是相联系的(考什么);考点是怎么考的,是选择题,还是论述,还是材料(怎么考);(2)讲解题目的时候,连续起来讲解,以线索的方式来讲解,把历史事件连续起来,养成学生历史学习的连续性,把握历史的发展过程,并在讲解中归纳知识点,把同一类放在一起,不同的进行对比;在讲解中注意点到错误较多的知识,分析一般情况出错的原因;(3)讲解完后,问学生如果是你命题,一般会怎么考。几次以后,学生会慢慢的习惯

今天11:22回复李海英@ acad, 海南省教育研究培训院(课程专家)

首先是重要的、具体的历史事实中的时间、地点、人物、内容、结果、意义等等,该记忆的要求学生记忆,当然是在理解之上的记忆;其次是把具体历史事件放在一定的背景下去分析、评价;长期如此训练,学生的基础知识就会由点到面进而形成网络结构,自然基础就扎实了。

今天10:58回复符瑞青@ 三亚市, 三亚市第四中学(高中历史05班, 学员)

一节课,前10分钟讲的,学生能记住70%,以后讲的只能记住10%。课堂上学生光靠听,能记住10%,光看书学生能记住20%,既听又看能记住60%,又听又看又写能记住80%。

综合起来算,1/3的时间教师讲,1/3的时间学生做练习,1/3的时间学生自主学习,效果会更好一些。

在第一轮复习落实“基础”的策略

1、把新课标的理念与高考试题的特点渗透到复习之中。

2、基础知识的全面和整体把握上认真落实读、记、听、写、练、讲六个环节。

3、强化历史知识之间的联系。

4、注意构建历史知识体系。

5、重视基础知识的灵活运用能力的培养

今天09:46回复林晶@ 万宁市, 万宁三中(高中历史02班, 学员)

面对2011年历史高考题的多样化,给我的启示是:在今后的历史课堂教学中,要从一下3个方面出发:

重视巩固提高历史基础知识:在平时课堂中,要多利用史书和网络资源里的真实史料、原始资料和记录视频等进行教学。创设出真实的历史情景并尽量让学生真实融入历史中,尤其是在讲述中国古代史部分时,尽量让学生多接触的是古代史的史料内容,一方面增加学生对于文言文史料的熟悉,另一方面提高学生阅读理解文言文的能力。比如这次高考选择题的前六道都是文言文史料为线索的提示,如果没有理解文言文的内容,就很难选择正确答案;加强记忆重要年代历史事件、会议和外交原则等:高考的易考点往往是导致中国半殖民半封建性质形成的几次侵略战争,还有在中国现代中的几次重要会议和外交方针等,尤其对于周年性的纪念,比如选择题25题。材料题27题;训练学生综合分析能力:在教学中,就要尽量利用课本上的思考题或史料中的片段,训练学生的综合分析历史现象的能力,逐步形成历史唯物观和辩证观,注重历史事件的背景,学会合理分析原因和影响,并形成正确的独立的历史评价能力。

综上所述,我认为目前高考题目的多样化就是在提醒我们,历史教学应在紧扣课本内容的同时,重视培养学生的历史思维,让学生自主形成以史为鉴的历史学习态度。

当我们把行动变得聪明时

赵亚夫

我一向用行动力作为历史学科学习成绩的主要标准。也就是说,在基础教育中,学历史不该把记住多少历史知识当作标准。死记硬背的历史不学也罢!学历史,首先应该有助于学

生的思考。而且这种思考也首先针对于学生的现实生活。因有历史知识,而有提问题的习惯,这是一种行动能力。因为有问题,而据实且深入的思考和更切实地解决问题的能力,这是更高级的行动能力。

学历史,最怕人云亦云。在人云亦云基础上形成的“集体记忆”,进而由此演变的“社会力量”是十分可怕的。因此,我常常听到没有任何前提便恣肆所谓“学历史是为了保存集体记忆”的说法。甚至听到司空见惯的“唯一的”文化不间断说、以偏概全的凡是说,以及打着爱国主义却实行历史决定论的各种各样的奇谈怪论,就不禁要打寒战。包括“共同记忆”在内,如果不设确定的前提,要么培养奴才,要么教人狂诳。总之,都让人不动脑子。学历史的人,为此积攒其反社会进步的例子,实在太多、太多!

鲁迅讲道理,既深刻又刻薄。阐释这类意思,自然也说得一针见血。他曾发表过一篇叫《聪明人、傻子和奴才》的文章(《野草》,人民文学出版社,1973年,第54页)。我们不妨从中品些味道。

“奴才总不过是寻人诉苦。只要这样,也只能这样。”

“你不知道的。我所过的简直不是人的生活。”他第一次和聪明人说到自己的处境。在获得聪明人同情后。他唠叨起来:“可是做工是昼夜无休息的:清早担水晚烧饭,上午跑街夜磨面,晴洗衣裳雨张伞,冬烧汽炉夏打扇。半夜要煨银耳,伺候主人耍钱;头钱从来没分,有时还挨皮鞭。”为此他获得了聪明人的怜悯。他似是下了决心,可又很无奈。“我这样是敷衍不下去的。我总得另外想法子。可是什么法子呢?”聪明人显然不会有什么好法子给他,有的只是安慰:“我想,你总会好起来。”

过不多日,诉苦者再遇一人,说着同样的故事。“你知道的。我住的简直比猪窠还不如。主人并不将我当人;他对他的叭儿狗还要好到几万倍。”“混帐!”听他埋怨的人愤怒地不禁大叫起来。可是诉苦者在吃了一惊之后,又马上镇静下来,继续唠叨着:“先生,我住的只有一间破小屋,又湿,又阴,满是臭虫,睡下去就咬得真可以。秽气冲着鼻子,四面又没有一个窗。”

“你不会要你的主人开一个窗的么?”愤怒者说。

“这怎么行?”诉苦者反倒不解起来。

“那么,你带我去看去!”愤怒者要帮他解决问题。

到了地方,愤怒变成了行动,那人立即动手去砸泥墙。

“先生!你干什么?”——这怎么可以。

“我给你打开一个窗户来。”——问题就这么简单。

“这不行!主人要骂的!”——我并不要你真做,不过让你听我说说而已。

“管他呢?”——原来这人是个傻子,他只有简单的办法。

“人来呀!强盗在毁咱们的屋子了!快来呀!迟一点可要打出窟窿来了!”这时,他把满腹的牢骚都化为了房屋保卫战,一边哭嚷,一边团团打滚。终于,来了一群和他一样的人,赶走了傻子。并得到了主人“你不错”三个字的夸奖。

“先生。这回因为我有功,主人夸奖了我了。你先前说我总会好起来,实在有先见之明。”诉苦者再次遇到聪明人,便大有希望且高兴地说。

看了这则故事,恐怕没有谁真能有胆承认,那奴才的性格可以照见自己。毕竟奴才的名声太坏。我们习惯称自己是个现实主义者——尽管在行为上和奴才一样的“寻人诉苦”。或许,我们也想对应着去做聪明人。不过,那需要掂量自己是否有做聪明人的条件和资格。否则,就不会对抱怨者持泰然处之的态度,总是聪明地说些得体且又超然、既不管用还给人面子的话,做不得全然的旁观者。傻子是实际的行动者。然而,当一个社会只有傻子肯行动,而且众人大可以“正当”理由阻止他行动的时候,傻子成功行动的阻力,便可想而知。

其实,多些直截了当达成公正的傻子的社会,没什么不好。面对课程改革也如此!破坏一个旧体制、一个目中无人的旧教育,为求一个更公平、公正的新教育,被冠以傻子的名义而辟人格教育之蚕从,何妨!只有当我们不做口头上的奴才,更拒绝行动上的奴才时,教育才可能有真正的育人功能。有效只是其中一个标尺而已。它的衡量标准不是一个教师能不能教,恰是一个教师为什么而教。

文中的傻子是个行动者,当我们反省自身时,常常感叹自己时有与他同样的行动。故也自嘲为“傻子”。奴才几乎没有谁愿意承认,但现实中,做了奴才的人远远大于充当傻子的人。我不知道,社会的进步是因为有了傻子,而有前进的动因和实际力量,还是因为先有傻子的“破坏”,才有聪明人在此基础的改造。不过,有一点是清楚的,奴才决不成就社会进步的种子和动力。至于聪明人,不过是实利者的别称,他们有要求进步的愿望,却不会自觉地与他不相干的人一起享福。道理很简单,聪明人就是现实利益的收获者、享有者。

文中的傻子在行动上,过于单纯、简单。然而,愿望却十分直接——要改变奴才所埋怨的生活;哲理也相当明确——只你肯动手,现实就会改变。他不清楚的是,奴才只所以是奴才,有着社会规范(或规矩)所不允许突破的元素——以至奴才们久经锤炼出的脾气便是:我不满它,但它需要我的维护。傻子没有看到奴才的心里,以为他破坏了就帮人平了抱怨;奴才骨子里的心愿更是他这般简单人不能理解的——抱怨的目的是奇想与抱怨的对象享有同样的利益和权利,即使逼得奴才们造反,也依然是照着主人的样子扮像自己的生活,决没

有破规矩的道理。还有另一种可能,就是他们中的一小部分绝顶聪明的人,当他们果真拥有了权利、特别是可以支配权利时,他们要么和文中的聪明人一样装起孙子来,要么就极具破坏力地向所有他不满意的人要回过去“因他们”而失去的“自尊”,以作为对自己艰辛成功的补偿。

课程改革10年后,再读这篇文章我有太多的感受。对于一个教师,其实也难单一地对应上述某一种身份——实在不合适!!扪心自问,有时自己会具有聪明人的性格,有时竟然就是傻子,最自觉不去的就是奴才。但无论如何,现实中的我、你,还有他们,谁的心底里又没有过揣摩、应随着奴才的心态(这里没有贬义)!山东两省四年来的研修,积淀下来的思考,若对号入座,每位教师也不难为自己找个位子。

我与老师们共同走过了四个暑假,自己常常坐的就是傻子的位子。四年的结果是,从“不由分说”的行动转变为“深思熟虑”的行动。

行动是第一位的。不行动我们就什么都没有。问题是,我们的行动有没有策略和智慧?行动后的实际效果又如何?课程改革是艰难的,甚至是有短暂停滞的。这就需要我们的教师要有改的信念和行动。说到底是要有点“傻子的精神”。恰好今年研修的模块主题,就带有丰富的学识,可以让我们从中体悟到很多行动的智慧。或许,“看看—做做—教教”一条龙下来,你的眼前不仅站着个不一样的鲁迅先生,关键是立着一个完全不同的自己。

我们太需要聪明的行动了!而历史教学恰恰从知识到意识、从价值观念到学科信念,教会我们如何有智慧且聪明的行动——历史课本该就是一门学得智慧且聪明的课程。在研修开始之即,我用这样的题目,为老师们出了个实践性课题,愿山东的历史教师们从中能够寻到执行自我行动能力的思路。

最后,预祝在此次研修活动中,老师们取得更大成绩。

酷暑时节,老师们千万注意身体。您们,心情愉快!

2020海南高考试题及答案-英语

2016年普通高等学校招生全国统一考试 英语 第Ⅰ卷 第一部分听力(共两节,满分30 分) 第一节(共5小题;每小题1.5分,满分7.5分) 听下面5段对话,每段对话后有一个小题。从题中所给的A、B、C三个选项中选出最佳选项,并标在试卷的相应位置。听完每段对话后,你都有10秒钟的时间来回答有关小题和阅读下一小题。每段对话仅读一遍。 例:How much is the shirt? A. £ 19. 15 B. £ 9. 18 C. £ 9. 15 答案是C。 1. What will Lucy do at 11:30 tomorrow? A. Go out for lunch. B. See her dentist. C. Visit a friend. 2. What is the weather like now? A. It’s sunny. B. It’s rainy. C. It’s cloudy. 3. Why does the man talk to Dr. Simpson? A. To make an apology. B. To ask for help. C. To discuss his studies. 4. How will the woman get back from the railway station? A. By train. B. By car. C. By bus. 5. What does Jenny decide to do first? A. Look for a job. B. Go on a trip. C. Get an assistant. 第二节(共15小题;每小题1.5分,满分22.5分) 听下面5段对话或独白。每段对话或独白后有几个小题,从题中所给的A、

2013年高考试题及答案海南卷历史

掌门1对1教育高考真题 绝密★启用前 2013年普通高等学校招生全国统一考试(海南卷) 历史试题 注意事项: 1.本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答第I卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。 3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第I卷 本卷共25个小题,每小题2分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.商代甲骨卜辞中,有大量“受禾”、“求年”、“有足雨”的内容。这反映了当时A.农业生产已是重要的经济活动B.农业的收成与祭祀活动密切相关 C.巫师是农业生产的重要组织者D.自然环境恶化影响农业生产 2.西周以血缘关系为纽带的宗法制,不仅是周朝分封制的基础,对后世也有深刻影响。这表现在 A.一夫多妻习俗长期延续B.皇位继承“立嫡不以长” C.诸子平等的财产继承权D.婚姻中的“门当户对” 3.下面是汉字“律”的四种字体,其中直接取代篆书而流行的字体是 4.唐玄宗时,令宫女为前方将士缝绵衣。一兵士于短袍中得诗:“沙场征战客,寒苦若为眠。 战袍经手作,知落阿谁边。蓄意多添线,含情更着绵。今生已过也,结取后身缘。”玄宗得知后,将作诗宫女嫁给该兵士,这一故事主要反映的是当时

A.佛教因缘观念影响深入B.诗歌成为表达爱情的方式 C.官营手工业因战争衰败D.社会风气比较开放 5.唐初征收赋税时,钱币与绢布、粮食并收,财政收入以贯、匹、石等为单位计算;到南宋时,赋税征收以钱币为主体,以“贯”为单位计算。这表明南宋 A.商品经济快速发展B.农业手工业地位下降 C.重农抑商政策松弛D.经济控制逐步加强 6.朱元璋认为,“札乐者,治平之膏粱;刑政者,救弊之药石”,“刑政二者,不过辅礼乐为治耳”。这表明他 A.强调严刑峻法的统治方式B.重视礼乐制度的教化作用 C.宣扬休养生息的政治主张D.兼采儒法二家为统治思想 7.下列中国古代科技著作中,成书于汉代的是 A.《本草纲目》B.《齐民要术》 C.《九章算术》D.《石氏星表》 8.图1反映的是 A.“小国寡民”的生活图景 B.小农经济的生产形式 C.儒教“夫为妻纲”的伦理观念 D.“男主外、女主内”的家庭关系 9.在梭伦上台前,雅典全邦分成不同派别。山区的人多主张采行极端民主制;平原地区的人多主张极端寡头制;海滨的人多主张“中间性的混合制”。这反映了当时雅典 A.平民与贵族的政治对立不可调和B.工商业者的政治要求最为激进 C.公民的经济生活影响政治意愿D.公民的政治诉求未能充分表达 10.美国1787年宪法规定:国会有权宣战,招募陆军,建立和维持一支海军,有权征召民兵,以执行联邦法律、镇压叛乱和击退入侵;总统是合众国陆军、海军和征调为合众国服役的各州民兵的总司令。这些规定体现了 A.军权高于行政权B.分权与相互制衡 C.总统权力至上D.国会处于权力中心 11.1811年,英国政府准备对美战争,派人拿着议会批准的100万英镑军费的批文前往英格兰银行要求预付,银行审计长发现上面未盖国王印章,拒绝支付。此事反映出当时英国 A.议会不能支配政府财政B.国王掌控实权 C.银行担心政府违约失信D.宪政制度确立 12.魏源说:“变古愈尽,便民愈甚,虽圣王复作,必不舍条编(明代税制)而复两税(唐

试论近三年高考数学试卷分析

HR Planning System Integration and Upgrading Research of A Suzhou Institution 近三年高考数学试卷分析 陈夏明 近三年的数学试卷强调了对基础知识的掌握、突出运用所学知识解决实际问题的能力.整套试卷遵照高考考试大纲的要求,从题型设置、考察知识的范围和运算量,书写量等方面保持相对稳定,体现了考查基础知识、基本运算方法和基本数学思想方法的特点.好多题都能在课本上找到影子,是课本题的变形和创新.这充分体现了高考数学试题“来源于课本”的命题原则,同时,也注重了知识之间内在的联系与综合,在知识的交汇点设计试题的原则。 2009年高考数学考试大纲与往年对比,总体保持平稳,个别做了修改,修改后更加适合中学实际和现代中学生的实际水平,从大纲来看,高考主干知识八大块:1.函数;2.数列;3.平面向量;4.不等式(解与证);5.解析几何;6.立体几何;7.概率与统计。仍为考查的重点,其中函数是最核心的主干知识. 考试要求有变化: 今年数学大纲总体保持平稳,并在平稳过渡中求试题创新,试题难度更加适合中学教学实际和现代中学生的实际水平;适当加大文理卷的差异,力求文理学生成绩平衡,文科试题“适当拉大试题难度的分布区间,试题难度的起点应降低,而试题难度终点应与理科相同”。 试题难度没有太大变化,但思维量进一步加大,更加注重基础知识、基本技能的考查.注重通性通法,淡化特殊技巧,重视数学思想方法的考查.不回避重点知识的考查。函数、数列、概率(包括排列、组合)、立体几何、解析几何等知

识仍是考查的重点内容.保持高考改革的连续性、稳定性,严格遵循《考试大纲》命题. 针对高考变化教师应引导学生: 1.注重专题训练,找准薄弱环节 2.关注热点问题进行有针对性的训练 3.重视高考模拟试题的训练 4.回归课本,查缺补漏。 5.重视易错问题和常用结论的归纳总结 6.心理状态的调整与优化 (1)审题与解题的关系: 我建以审题与解题的关系要一慢一快:审题要慢,做题要快。 (2)“会做”与“得分”的关系: 解题要规范,俗话说:“不怕难题不得分,就怕每题都扣分”所以务必将解题过程写得层次分明,结构完整.这非常重要,在平时训练时要严格训练. (3)快与准的关系: 在目前题量大、时间紧的情况下,“准”字则尤为重要。只有“准”才能得分,只有“准”才可不必考虑再花时间检查,而“快”是平时训练的结果. (4)难题与容易题的关系: 拿到试卷后,应将全卷通览一遍,一般来说应按先易后难、先简后繁的顺序作答。近年来考题的顺序并不完全是难易的顺序,因此不要在某个卡住的题上打“持久战”,特别不要“小题大做”那样既耗费时间又未心能拿分,会做的题又被耽误了。这几年,数学试题已从“一题把关”转为“多题把关”,而且解答题都设置了层次分明的“台阶”,入口宽,入手易,但是深入难,解到底难。 因此,我建议答题应遵循: 三先三后: 1.先易后难 2.先高(分)后低(分) 3.先同后异。

2017年高考文综历史试题(海南卷) (含解析)

2017年普通高等学校招生全国统一考试(海南卷) 文综历史试题 第Ⅰ卷 本卷共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.考古工作者在河南辉县琉璃阁发掘了一座春秋时期的诸侯墓,出土了只有周天子才能使用的九鼎。这反映了() A.宗法制度的瓦解B.分封制度的崩溃 C.等级制度的颠覆D.礼乐制度的破坏 【答案】 D 【分析】该题旨在考查考生获取和解读信息,并调动和运用知识的能力。九鼎是周天子至高无上地位的象征,西周时期诸侯是不能使用九鼎的。但春秋时期周天子的权威急剧下降,诸侯不仅敢问周鼎之轻重,甚至敢在墓葬中使用九鼎,这是礼崩乐坏的标志之一,A、B、C三个选项都与题干无关,故正确答案选D。 2.“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”下列各项中,最接近这一说法的是() A.其身正,不令而行;其不正,虽令不从 B.视天下犹一家,中国犹一人 C.勿以恶小而为之,勿以善小而不为 D.居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君 【答案】 A 【分析】本题考查考生阅读材料、提取信息,并根据所学知识解决问题的能力。题干的材料出自《礼记·大学》,强调德行的重要性,即从提高个人道德修养开始,管理好自己的家族和国家,最后达到天下太平的目的。试题要求找出四个选项中说法最接近题干的一项。A项出自《论语》,强调了统治者身正的重要性,与题干意思合,故为正确选项。B项出自王阳明之口,意在实践“仁”的思想,达到“天下一家”的境界,与题干之意不合。C项出自《三国志》刘备临终对刘禅的嘱托意为要多做好事,亦与题干不合。D项出自范仲淹《岳阳楼》记,亦不合题意。 3.东汉实行察举制,“郡察孝廉,州举茂才”,州、郡都必须定期向朝廷举荐一定数量的人才,而判断孝廉、茂才的标准包括对儒家经典的熟悉程度和道德声望的高低等。这客观上() A.推动了独尊儒学局面的出现B.促使社会阶层趋于固化 C.打破了世家大族对政权的垄断D.动摇了郡县制的基础 【答案】 B 【分析】本题考查考生对主干知识及重要概念的理解。察举制主要实行于汉代,从题干可知,这种选拔人才的制度主要依据儒学修养和道德声望,由地方向中央推荐。根据所学知识可知,西汉武帝时实行“罢黜百家,独尊儒术”已经形成了儒学独尊的局面,故A项错误。根据所学知识和题干可知,由地方根据儒学修养和道德声望推荐人才的制度有很多弊端,在汉代儒学知识往往由一些重要的家族

2019年海南省中考历史真题卷及答案

图 1 图 2 图 3 图4 2019年海南省中考历史试题 (考试时间:60分钟,满分:100分) 一、选择题(本大题有20小题,每小题四个选项中只有一个正确。每小题3分,共60分) (2019·海南)1.相传,神农氏遍尝百草,还“制耒耜,教民农作”。这一传说反映了( ) A .农业的起源 B .手工业兴起 C .商业的发展 D .畜牧业繁荣 (2019·海南)2.图1记录的是北魏孝文帝改革的汉化措施。这些措施( ) A .结束了南北分裂 B .削弱了北魏实力 C .促进了民族交融 D .加强了君主专制 (2019·海南)3.历史研究中,下列选项最可信的当属( ) A .神话传说一-“女娲补天” B .出土文物一-司母戊鼎 C .电视作品-《汉武大帝》 D .明清小说一一《三国演义》 (2019·海南)4.据图2,玄奘西行的目的地是( ) A .吐蕃 B .波斯 C .大食 D .天竺 (2019·海南)5.它是世界文化宝库中不可多得的文学名著。它以贵族青年贾宝玉与林黛玉的爱情悲刷故事为主线,揭示了封建社会走向衰亡的历史命运。“它”指( ) A .《儒林外史》 B .《聊斋志异》 C .《红楼梦》 D .《水浒传》 (2019·海南)6.“天父天兄手段高,打得清兵四处跑,拿下南京立天国,旗开得胜万民笑。”与歌谣相关的史实为( ) A .太平天国运动 B .洋务运动 C .维新变法运动 D .义和团运动 (2019·海南)7.图3所示是五四运动的( ) A .背景 B .过程 C .结果 D .影响 (2019·海南)8.人民群众是创造历史的主体。杰出人物在历史的长河中谱写了浓墨重彩的篇章。下列搭配正确的一组为( ) A .林则徐——“实业救园”的践行者 B .邓世昌-“开眼看世界之第一人” C .张謇一一甲午中日战争中的民族英雄 D .李大钊一-马克思主义思想传播的先驱 (2019·海南)9.读图4,农民生活水平提高主要得益于( ) A .土地改革 B .农业合作化 C .人民公社化运动 D .家庭联产承包责任制 (2019·海南)10.努力攀登空间科学高峰是我国科学家的毕生追求。1970年4月24日晚上9时35分,我国成功发射的第一颗人造地球卫星是( ) A .东方红一号 B .神舟一号 C .嫦娥一号 D .捕风一号 (2019·海南)11.世界好,中国才能好。中国好,世界才更好!在20世纪70年代,中华人民共和国终于

高考海南卷历史试题 含答案

2017年普通高等学校招生全国统一考试(海南卷)历史试题(2017-06-22 11:36:1 3)

A.商品经济的发展B.坊市制度被逐渐打破 C.地方行政机构权力扩大D.边患问题得到解决 5.图1是我国出土的古代杂剧砖雕图案。据此可知,元杂剧 A.已经有明确的角色分工B.演变为后来的京剧 C.以歌舞为主要艺术形式D.基本取材于宫廷生活 6.明清时期,在江南、华南的一些地区,经济作物的种植面积扩大,传统的粮食生产比重降低。 这一现象表明,明清时期上述地区 A.农业生产出现衰退B.人口变动导致粮食需求减少 C.普通农户收益锐减D.农产品商品化趋势明显 7.在中国历史上,人们习惯以“夷”称呼西方国家。然而,徐继畲《瀛寰志略》(1848年)对西方各国的称谓是“外国”“英吉利”“葡萄牙”等,很少称“夷”。同治初年,清廷下旨不再以“夷”称呼西方各国。这反映了 A.中国半殖民地社会形成B.天朝观念已被摒弃 C.清朝政府接受国际惯例D.洋务运动成为共识 8.1894年,在中国的25个通商口岸有洋行552家,其中近三分之二属于一个国家。这个国家是A.日本B.美国C.德国D.英国 9.清末举行的一次科举特科考试,论题为“《大戴礼》(即汉代戴德所编辑整理的《礼记》)‘保,保其身体;傅,傅其德义;师,导之教训’与近世各国学校体育、德育、智育同义论”,要求论证中国传统教育与西方教育同义。这反映了 A.近代教育体制已经确立B.中体西用治国理念的推行 C.朝廷借科举倡导回归国学D.西方教育思想成为主流 10.1910年,清政府设立资政院“以立议院基础”。资政院议员部分由皇帝钦定,部分由选举产生。其职责包括议决国家军政大事、审议财政预算和修订法律等,议决事项须“具奏,恭候圣裁”。此次改革 A.实践了英国式君主立宪制B.加强了皇帝个人的独裁统治

2018年高考语文全国卷一试卷分析

2018高考试卷分析 语文组李坤 2018年的高考在6月8号结束时已经变为历史。斯宾诺莎曾言:如果你希望现在与过去不同,请研究过去。我想这是我们今天聚在一起的意义。 关于试卷:坚持大方向,留有小心机 考前多种预测,谁能料到道高一尺魔高一丈,高考题总是会给我们很多措手不及。拿到试卷完完整整做一遍,发现今年全国卷一坚持大方向不动摇,以“扬帆新时代,化育新一代”为目标,在反映时代要求、助推素质教育上作出了新探索。但整套试卷处处显示着出题人的“小心机”。 心机1:论述类文本相较去年的“气候正义”简单很多,唯一需要学生注意的是审题,由我们常见的正确不正确不正确变成了不正确不正确正确,打破固有思维,考验学生细心度。 心机2:文学类文本考前一直纠结于小说散文到底要考哪一个,结果考了一篇不像小说的小说,第四题直接是送分题,56题看似是小说的常规题型,但并不好得分,以第5题为例,表面上看是对小说人物形象的考查,由常规的概括人物形象变为筛选对应信息,想要得满分并不容易,尤其是“拔俗的文人气质”,若学生不理解“文人气质”,答案很容易就变成了“用通俗有吸引力的小说体记叙日军侵略东北的罪行”,只能找到这一条,其实文人气质不应局限于文字类文学类,更包含着不俗的情趣、浪漫的情调、聪明智慧等,这道题非常考验学生的综合语文素养,答案虽出自文本,但如何筛选整合却需要学生的真本事。 心机3;诗歌选择题由五选二变为四选一,难度降低。但C选项需要学生将背诵篇目《早春呈水部张十八员外》中“绝胜烟柳满皇都”与试题材料中“寒风又变为春柳,条条看即烟濛濛”相比较,不要求学生直接默写相关诗句,但要求学生在深入理解名篇名句的基础上,结合试题的情境作出判断,考查学生平日的积累。同时李贺诗歌“辞尚奇诡”,加大了学生对诗歌内容理解的难度,整首诗表达了李贺虽不遇于时,但依然乐观自信,不甘沉沦的情怀。考的那句“男儿屈穷心不穷,枯荣不等嗔天公”,学生非常容易想起考前那些相似的情感类术语:怀才不遇、郁郁不得志、壮志难酬的愤懑,加上尾句的“烟濛濛”理解为对前途的迷茫,素质不错的学生再联想一下李贺生平,越想越觉得自己答得对,其实根本没发现自己早就掉进了出题人的陷阱中,沾沾自喜而不自知。所以平时的诗歌教学,除了术语外,更应该关注读懂诗歌。 心机4:语言文字运用题是今年变化最大的题。成语、语病题,过去都在独立的句内完成,今年在一个文段中设计3道选择题,使考查语料从句子变为篇章。同时学生反映较难的20题启事改错题和图表题都直指真实的语文学习任务,通过创设真实、富有意义的语文实践活动情境,实现对学生语言文字能力和素养的测评。 总体来说,我觉得今年高考题选择题难度降低,主观题相对以往的套路题,更灵活,也更侧重对学生思维和语文综合素养的考查,考的知识细,能力强,得分并不容易,属于典型的“一看题不难,一写就不会,一看答案都知道”。 关于备考:水石相激雷响万壑 韦应物有诗云:水性自云静,石中本无声。如何两相激,雷转空山惊?所以在我看来,要想在高考中实现语文突破,离不开老师和学生的相互作用。 我们15级教师团队在以下几方面积极备考: 一、就高考题紧扣时代的特点,我们编印资料,扩大学生视野,帮助学生关注时代,提升格局。一周一次的《时评》坚持到高考前一周;在周老师建议下,将《人民日报》上所有的“暖闻热评”集结成册,既积累素材,又学习议论;全组通力合作,每个办公室分担相应

海南语文历年高考试题,附答案

海南语文历年高考试题,附答案 第Ⅰ卷阅读题 一、现代文阅读(35分) (一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分) 阅读下面的文字,完成1~3题。 青花瓷发展的黄金时代是明朝永乐、宣德时期,与郑和下西洋在时间上重合,这不能不使我们思考:航海与瓷器同时达到鼎盛,仅仅是历史的偶然吗?从历史事实来看,郑和下西洋为青花瓷的迅速崛起提供了历史契机。近三十年的航海历程推动了作为商品的青花瓷大量生产与外销,不仅促进技术创新,使青花瓷达到瓷器新工艺的顶峰,而且改变了中国瓷器发展的走向,带来了人们审美观念的更新。这也就意味着,如果没有郑和远航带来活跃的对外贸易,青花瓷也许会像在元代一样,只是中国瓷器的诸多品种之一,而不会成为主流,更不会成为中国瓷器的代表。由此可见,青花瓷崛起是郑和航海时代技术创新与文化交融的硕果,中外交往的繁盛在推动文明大交融的同时,也推动了生产技术与文化艺术的创新发展。 作为中外文明交融的结晶,青花瓷真正成为中国瓷器的主流,则是因为成化年间原料本土化带来了民窑青花瓷的崛起。民窑遍地开花,进入商业化模式之后,几乎形成了青花瓷一统天下的局面。一种海外流行的时尚由此成为中国本土的时尚,中国传统的人物、花鸟、山水,与外来的伊斯兰风格融为一体,青花瓷成为

中国瓷器的代表,进而走向世界,最终万里同风,成为世界时尚。 一般来说,一个时代有一个时代的文化,而时尚兴盛则是社会快速变化的标志。因此,瓷器的演变之所以引人注目,还在于它与中国传统社会从单一向多元社会的转型同步。瓷器的演变与社会变迁有着千丝万缕的联系,这使我们对明代有了新的思考和认识。如果说以往人们所了解的明初是一个复兴传统的时代,其文化特征是回归传统,明初往往被认为是保守的,那么青花瓷的例子,则可以使人们对明初文化的兼容性有一个新的认识。事实上,与明代中外文明的交流高峰密切相关,明代中国正是通过与海外交流而走向开放和进步的,青花瓷的两次外销高峰就反映了这一点。第一次在亚非掀起了中国风,第二次则兴起了欧美的中国风。可见,明代不仅是中国陶瓷史上的一个重大转折时期,也是中国传统社会的重要转型时期。正是中外文明的交融,成功推动了中国瓷器从单色走向多彩的转型,青花瓷以独特方式昭示了明代文化的演变过程,成为中国传统社会从单一走向多元的例证。(摘编自万明《明代青花瓷崛起的轨迹》) 1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分) A.郑和下西洋推动了瓷器生产、销售和技术创新,带来了青花瓷发展的黄金时代。 B.原料本土化等因素使青花瓷发展进入新阶段,此时青花瓷与外来文化已无关系。 C.明代社会往往被认为是保守的,但青花瓷的风格表明当时社会比较开放和进步。

2019年海南省中考历史试题及答案

2019 年海南省中考历史试题及答案 一、选择题(本大题共20 小题,共40.0 分) 1.相传,神农氏遍尝百草,还“制耒耜,教民农作”。这一传说反映了() A. 农业的起源 B. 手工业兴起 C. 商业的发展 D. 畜牧业繁荣 2.如图记录的是北魏孝文帝改革的汉化措施,这些措施() A.结束了南北分裂 B.削弱了北魏实力 C.促进了民族交融 D.加强了君主专制 3.历史研究中,下列选项最可信的当属() A. 神话传说﹣“女娲补天” B. 出土文物﹣司母戊鼎 C. 电视作品﹣《汉武大帝》 D. 明清小说﹣《三国演义》 4.据下图,玄奘西行的目的地是()

A. 吐蕃 B. 波斯 C. 大食 D. 天竺 5.它是世界文化宝库中不可多得的文学名著。它以贵族青年贾宝玉与 林黛玉的爱情悲剧故事为主线,揭示了封建社会走向衰亡的历史命运。“它”指()

A. 《儒林外史》 B. 《聊斋志异》 C. 《红楼梦》 D. 《水浒传》 6.“天父天兄手段高,打得清兵四处跑,拿下南京立天国,旗开得胜 万民笑。”与歌谣相关的史实为() A. 太平天国运动 B. 洋务运动 C. 维新变法运动 D. 义和 团运动 7.如图所示是五四运动的() A.背景 B.过程 C.结果 D.影响 8.人民群众是创造历史的主体。杰出人物在历史的长河中谱写了浓墨 重彩的篇章。下列搭配正确的一组为() A.林则徐﹣﹣“实业救国”的践行者 B.邓世昌﹣﹣“开眼看世界之第一人” C.张謇﹣﹣甲午中日战争中的民族英雄 D.李大钊﹣﹣马克思主义思想传播的先驱 9.读图,农民生活水平提高主要得益于()

A. 土地改革 B. 农业合作化 C. 人民公社化运动 D. 家庭联产承包责任制

高考试卷分析

高考试卷分析 **高考刚刚结束,拿到试题后,我们立即组织教师对试卷进行了研究和分析,希翼对我们后来高考的同学迎接以后的高考有所帮助。那我们就来看一看**年高考的特点:总体特点:突出能力考查的并且照应主干知识覆盖面 从总体上看,**年高考物理中各知识模块在考试中所占的分值没有太大的改变,依然以力学和电学内容为主,光学与近代物理只占少部分,而实验题命题形式还是保持稳定。这也是天津物理试题的一贯特点:在突出能力考查的并且还是照应知识覆盖面。 在对能力的考查上,今年还是是以理解和推理能力为主,并且夹杂着对分析能力、数学能力和实验能力的考察。难度上,**年高考物理试题的难度整体上较前几年要稍难,而且近三年的高考物理平均分是逐年递减,也算是说难度在逐年递增。 进一步分析,我们能发觉**年天津高考物理试题更多的细微变化: 一、基础知识的考查更突出主干知识的应用考查,减少了多概念“穿插”题 近几年天津高考的考查都侧重于基础知识,尽管内容涵盖了从力学、电磁学到光学、近代物理等多个领域,其余各知识模块均涵盖到了。**年在知识模块上的覆盖面上基本也保持了这一规律,但与往年特别明显的差异是:今年的试题别是经过简单的情景把多个相关概念“穿插”起来考查学生分辨概念的能力,而是更倾向于对主干知识(动量,能量,电磁力等)的应用能力考查,学生答题时推理的强度加大了。好在今年也没有浮现太复杂的模型,知识点考查的特别纯粹。别怕难,就怕繁,**年的高考还是没在试题的复杂度上为难学生。 二、难度上难题增多,中等题缩水 往前看**年和**年的高考物理题的难度分布,我们发觉,都是基本上简单题最多,将近一半左右。剩下的三分之一左右是中等题,其余是难题。而**年天津的物理高考容易题变少了,而中等题目增多,整张试卷上有大约一半的中等题目,而难题也较往年多了一些。但是我们看**年的高考物理,对照于去年的高考题,难题增多,中等题减少。尽管难题增多,但是考查的也别是太复杂的模型。这也要求学生们没必要过多钻研偏难怪的题目,把常规题目都能做好,基础知识掌握坚固,对高考是很有帮助的。 三、加强了实验能力的考查,重视实验对学习效果的提升 实验题是高考每年必考的一类题目,而且一定是一道大题,依然头一道大题。但是这并别意味着惟独这一道题是考查实验能力的。在不少的挑选题中,事实上都有对实验能力的考查,如第2题挑选题,第12题计算题等,里面都包含了实验与探索能力的考核。 四、突出命题与实际日子、与现代科技进展的密切结合,突出天津特色 纵观最近的几年天津卷,一定有大量考题,其情景来源于实际的日子,或者来源于前沿科技,比如2013年的超导体,以及今年的同步加速器。这些试题很好的迎合了新课标高考改革的导向,能让学生在学习物理中体味到更好的成就感,感觉物理学科之美从而提升学科素质。能够确信,在以后的高考命题那个大趋势一定会发扬光大,这对我们中学教师的教学提出了明确的指导。 整体上,**年的天津物理高考难度上有了一些调整,但都是也是在学生们可同意的范围之内,难度提高也没有到大伙儿都可不能做的程度。所以我们经过分析,也是可以看出来每年命题特点的蛛丝马迹,帮助我们去预备迎接下一年的高考。 高考试卷分析(二) 学生对试题的反映取决于个人的预备事情 高考之后别同的学生对试题反应别一样,理科学生反映比较大的是理综、文科学生反映比较大的是文综。学生关于生物的考题反应别一样,有的学生感受这次高考题特别习惯自己。有的学生反映那个题太别扭了。因此别同的学生感觉是别一样的,原因取决于他的预备,他关于整个高考的预备和高考试题的预备。

2014高考海南历史试卷_Word版含答案

绝密★启用前 2014年普通高等学校招生全国统一考试(海南卷) 历史 注意事项: 1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答第I卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。 3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第Ⅰ卷 本卷共25小题,每小题2分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.有先秦思想家认为,“君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力”。据此可知这位思想家强调 A.君主无为而治 B.强化血缘等级 C.推行礼乐仁政 D.实行严刑峻法 2.“礼之所去,刑之所取,失礼则入刑,相为表里者也”。东汉时的这一说法反映出当时A.礼制观念淡化 B.儒法两家结合加深 C.崇尚法家思想 D.儒学独尊地位动摇 3.史载,东晋时,太尉郗鉴为女择婿,遣人至朝廷重臣王导的家中“遍观子弟”。王氏子弟各自修饰,以图被选,只有王羲之“在东床坦腹食,独若不闻”,被郗鉴认为是理想的女婿人选,“遂以女妻之”。这主要反映了当时 A.女性地位低下 B.婚姻讲究门第 C.择婿方式独特 D.大臣拉帮结派 4.北朝推行均田制,规定年满15岁男子依照制度占有一定数量的耕地,按户缴纳赋税,并要求男子达到l5岁、女子达到13岁,必须嫁娶,不得拖延。均田制的目的是 A.抑制土地兼并 B.促进人口增长 C.增加财税收入 D.稳定个体小农

5.唐代否定了按门第选官的九品中正制及等额推荐的察举制,实行分科考试、差额录取的科举制,这反映出唐代 A.官员特权受到否定 B.君主集权得到强化 C.选材注重知识水平 D.选官重视思想品德 6.文献与考古表明,唐代中后期,“波斯锦”“胡锦”“番锦”通过丝绸之路,不断输入中国,内地也生产“胡氏锦”。这表明 A.外来文化改变了唐代的社会生活 B.唐代中后期手工业趋于衰落 C.外来的丝织技术超过了唐朝 D.中外文化交流互动日益深入 7.明中后期介绍商路、商业信息的书籍大量出现,徽商黄汴的《天下水陆路程》记载了全国143条水陆交通路线的里程。这说明 A.社会经济发展促成知识结构的更新 B.印刷技术的进步促进了商业的繁荣 C.商业类书籍为士子科举的必读书目 D.商人成为知识的主要生产和传播者 8.《清史稿》记述,清代内阁“沿明旧名,例称政府”,但“内阁实权,远不逮明”,“内阁宰辅,名存而已”。造成这一现象的原因是 A.清朝前期以武立国 B.六部分掌行政权力 C.贵族特权不断削弱 D.新的权力机构出现 9.公元前123年的罗马《索贿罪法》规定,主持审理贪污受贿案件的裁削官应按照法定程序,从拥有一定财产的居民中挑选50名陪审员,组成陪审团参与审判。由此建立起来的陪审制A.照搬了希腊的司法制度 B.标志着罗马法律的日趋完备 C.反映了罗马政体的改变 D.体现了罗马司法程序的进步 10.宗教改革家路德提出“因信称义”,主张只要直接阅读《圣经》,有虔诚信仰,灵魂便可得救。“因信称义”的提出 A.加强了教皇的宗教权威 B.巩固了民众的宗教信仰 C.摧毁了教会的思想专制 D.扩大了基督教会的影响 11.卢梭和洛克都是著名的启蒙思想家。在下列洛克关于国家政治的主张中,与卢梭的主张不同的是

近三年生物高考试卷分析

近三年生物高考试卷分析 近三年生物高考试卷分析 高考生物全国二卷的模式是6道选择题,4道大题和2个选修大题,试卷以基础知识考查为主,2016、2017和2018三年高考生物难度都不大,侧重考纲要求的主干知识。并注 重获取信息能力、理解能力、综合运用能力、实验探究能力 的考查。也考查生物学科核心素养:生命观念、理性思维、科学探究和社会责任 一、从整体上看,2017年普通高考理科综合 测试生物试题部分符合《考试说明》的要求,对学生发 展核心素养体系有一定的诠释。生物命题将科学性作为首要 和第一性原则。试题科学、准确、规范,没有偏题、怪题。 注重基础,考查主干知识和能力全覆盖,很好体现了《考试 说明》的要求。 综合性:理科综合能力测试重在综合能力的考查,重点 突出学科内的综合。三套试卷考查综合性的试题占较大比 重,2017年比2016年又有很大提升。如:Ⅰ卷除第5题外,其他题都在一定程度上跨越了、节之间和模块之间,进行了 知识的重组和构建,综合性试题由2016的84.44%—94、44%。Ⅱ卷提升幅度更大58.89%—94、44%。Ⅲ卷86.67%—80%。综合性试题除跨节和必修三个模块之间外,在选修模块中考

查必修模块的知识,在多年高考题特别是Ⅱ卷中体现明显, 如:2016年39题关于果酒、果醋的制作,此题选修1只占4分,考细胞呼吸等必修1的内容占11分。2017年三套试题均有体现。这也充分体现选修模块和必修模块的关系:选 修模块是必修模块的拓展和延伸。 科学探究性试题有较大幅度的增加,这也体现了学科核 心素养的落地。 创新性和理性思维的题也有较多体现:体现在试题的呈 现方式,是在新情境下,获取信息,并能运用这些信息,结 合所学知识解决相关的生物学问题。(核心素养是个体在知识经济、信息化时代面对复杂的、不确定性的现实生活情境 时,运用所学的知识、观念、思想、方法,解决真实的问题 所表现出的关键能力与必备品格。)是对核心素养的很好的 诠释。开放性:开放性的试题有进一步的增加。特别是Ⅰ卷 的29题,Ⅲ卷的29、32题,II套的38题,选修模块在开放性上有较大变化,值得关注。三套试题都在关注生物学科 的本质,考查考生对生物科学的研究方法和学科思维,以及 对概念之间关系的理解。这对于靠“死记硬背”和“题海战 术”为主的学习方式提出了质疑,对于今后高中生物的教与 学具有一定的导向性。“2017年考试大纲修订已经释放出明 确信号,发挥高考的立德树人作用和人才选拔功能,想靠刷 题换取高分会越越难,越是尊重教育规律的学校越会适应大

2017海南高考数学试题

2017年普通高等学校招生全国统一考试(海南) 理科数学 一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.31i i +=+( ) A .12i + B .12i - C .2i + D .2i - 2.设集合{}1,2,4A =,{} 240x x x m B =-+=.若{}1A B = ,则B =( ) A .{}1,3- B .{}1,0 C .{}1,3 D .{}1,5 3.我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯( ) A .1盏 B .3盏 C .5盏 D .9盏 4.如图,网格纸上小正方形的边长为1,学科&网粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分所得,则该几何体的体积为( ) A .90π B .63π C .42π D .36π 5.设x ,y 满足约束条件2330233030x y x y y +-≤?? -+≥??+≥? ,则2z x y =+的最小值是( ) A .15- B .9- C .1 D .9 6.安排3名志愿者完成4项工作,每人至少完成1项,每项工作由1人完成,则不同的安排方式共有( ) A .12种 B .18种 C .24种 D .36种 7.甲、乙、丙、丁四位同学一起去问老师询问成语竞赛的成绩.老师说:你们四人中有2位优秀,2位良好,我现在给甲看乙、丙的成绩,给乙看丙的成绩,给丁看甲的成绩.看后甲对大家说:我还是不知道我的成绩.根据以上信息,则( ) A .乙可以知道四人的成绩 B .丁可以知道四人的成绩 C .乙、丁可以知道对方的成绩 D .乙、丁可以知道自己的成绩 8.执行右面的程序框图,如果输入的1a =-,则输出的S =( ) A .2 B .3 C .4 D .5

2019年高考海南卷历史试题及答案

2019年海南高考历史试题 1.孔子说,“君子喻于义,小人喻于利”“不义而富且贵,于我如浮云”。这表明孔子 A.主张严格社会等级 B.重视社会道德构建 C.认同社会贫富分化 D.反对百姓追求富裕 2.五代时,有人赞扬科举制度说,无论贫寒之家还是王孙公子,“莫不理推画一,时契大同”。他强调的是,科举考试 A.实现王公子弟与百姓平等 B.改变了社会阶层结构 C.体现了公平的选拔原则 D.促成了国家统一 3.宋元时期,主要依赖海路运出的中国物品是 A.瓷器 B.茶叶 C.棉布 D.白银 4.“天子亲耕”缘于《周礼》,明朝在北京永定门内天坛之西建先农坛,作为皇帝祭祀农神和参与耕作的礼仪场所。清朝从顺治帝开始,直至清末,各代皇帝奉礼如常,这反映出清朝 A.与明朝在制度上一脉相承 B.承袭了农耕文明的传统

C.满洲贵族迅速成为农耕者 D.刻意笼络反清政治势力 5.明朝王世贞从是否适合配乐演唱的角度分析文学的发展创新,认为“词不快北耳而后有北曲,北曲不谐南耳而后有南曲”,“曲者,词之变”。他所描述的这一中国古代文化艺术现象发生于 A.南北朝 B.唐朝 C.北宋 D.元朝 6.下图为一组纪念邮票,邮票描绘的古代体育活动中,曾被认为是文人雅士必备素养的是 ①(围棋)②(捶丸一球类竞技)③(弓箭)④(蹴鞠) A.① B.② C.③ D.④ 7.1863年,有官员上奏清廷:“闻日本近遣幼童分往俄美两国,学习制造船炮、铅药及一切军器之法,期以十年而回……学习制造船炮等法,我国家亦宜行之。”据此可知,该官员 A.主张清政府开放通商口岸 B.认为西方长技值得学习 C.敦促清政府学习日本政体 D.意识到洋务运动的局限

高考考点细目表及试卷分析

高考考点细目表及试卷分析 1.下面是近四年五套高考全国新课标卷地理试题的知识点在考纲中的分布比较表

2.近几年全国卷的试题分析 从知识点考查对比看,四年的常考点主要侧重于对大气、水、地壳地质、地 理环境的整体性和差异性、工业、区域可持续发展等知识点的考查,几年来, 难度较小、易得分的知识点集中在工业、农业、人口、城市等方面,难度很大 的地球运动部分五套题中只出现两组选择题,值得注意。四年的考试对自然地 理的大气、水、地理环境的整体性和差异性,人文地理的农业、工业、区域经 济发展等知识点的考查占的分值很大,年年高考都有涉及,充分体现了重基础、重主干知识的考试要求。 试题的情境素材均来源于现实的社会和生活。如2016年全国三卷考查上海 市及周边的人口问题,给学生一种十分接近、现实的感觉。不仅为问题设计搭 建了良好的平台,而且能引导考生关注生活、热爱生活,目前发展速度较快的 快递业也出现在高考试卷,让学生感觉地理学习终身有益、终身有用。 试题命题素材科学严谨,内容广泛、形式多样,注重反映社会发展,凸显 学科特色。如体现当今科技进步与发展的2013年4-6题“地膜覆盖”材料;通 过文字表述形式呈现,让考生极大丰富了想象,走出教材,增强了试卷的可读性、趣味性,充分、准确凸显了地理学科特色。 3.2015年四川卷地理和2016年全国卷地理的区别 试卷结构差异:2015年四川文综卷地理部分试题,选择题共12个,每个4分,总分达到48分。主观题2道,52分的分值。一个中国区域,一个世界区域。评分细则每点两分,学生可以看分答点,比较好把握。选修内容没有单独命题,融合在选择题和主观题中。2016年全国卷,选择题11个,每个4分,总分是 44分。主观题必做题2道,考查必修1、2、3的知识。选做题3选1,考查选 修的知识,每题10分。评分细则中,每点分值不一样,1分2分3分不等,学 生做题时比较难把握。 知识侧重点考查差异: 2016年地理高考选择题侧重考查人文地理知识考查,不居于教材,命题灵活,材料多来源于生活,试题难度较大。2015年四川卷考查自然地理知识为重,但侧重于地理原理的考查,试题难度较小。

2018海南高考试题

绝密★启用前 2018年普通高等学校招生全国统一考试 物理 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.一攀岩者以1m/s的速度匀速向上攀登,途中碰落了岩壁上的石块,石块自由下落。3s后攀岩者听到石块落地的声音,此时他离地面的高度约为 A.10m B.30m C.50m D.70m 2.土星与太阳的距离是火星与太阳距离的6倍多。由此信息可知 A.土星的质量比火星的小 B.土星运行的速率比火星的小 C.土星运行的周期比火星的小 D.土星运行的角速度大小比火星的大 3.如图,一绝缘光滑固定斜面处于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于斜面向上,通有电流I的金属细杆水平静止在斜面上。若电流变为0.5I,磁感应强度大小变为3B,电流和磁场的方向均不变, 则金属细杆将 A.沿斜面加速上滑 B.沿斜面加速下滑 C.沿斜面匀速上滑 D.仍静止在斜面上 4.已知23490Th的半衰期为24天。4g23490Th经过72天还剩下 A.0 B.0.5g C.Ig D.1.5g 5.如图,用长为l的轻绳悬挂一质量为M的沙箱,沙箱静止。一质量为m的弹丸以速度v水平射入沙箱并留在其中,随后与沙箱共同摆动一小角度。不计空气阻力。对子弹射向沙箱到与其共同摆过一小角度的过 程 A.若保持m、v、l不变,M变大,则系统损失的机械能变小 B.若保持M、v、l不变,m变大,则系统损失的机械能变小 C.若保持M、m、l不变,v变大,则系统损失的机械能变大 D.若保持M、m、v不变,l变大,则系统损失的机械能变大 6.某大瀑布的平均水流量为5900m3/s,水的落差为50m。已知水的密度为1.00x103kg/m3.在大瀑布水流下落过程中,重力做功的平均功率约为 A.3x106w B.3x107w C.3x108w D.3x109w

2012年海南高考历史试题解析

2012年海南高考历史试题解析 注意事项: 1.本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答第I卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。 3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第I卷 本卷共25个小题,每小题2分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.《礼记·月令》载,每年正月周天子亲率臣下耕作,称为“藉田”;三月王后亲率嫔妃举行采桑养蚕仪式,称为“亲蚕”。后来,历代皇帝、皇后不断举行这样的仪式。这反映了 A.周代制度在后代被严格奉行B.古代政治制度变迁异常缓慢 C.重农抑商从周代始一直推行D.农桑是古代社会经济的主体 解析:本题考点是中国古代经济。从题干的材料看从周天子开始历代皇帝、皇后都重视这一仪式,说明统治阶级对农业的重视,重视的原因是农业是古代社会主体经济。A、B 两项容易排除,重农抑商是从战国时期开始的,C项错误。 答案:D。 2.儒家经典强调:“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。”这段话体现的是 A.民本思想B.仁政思想C.礼法并重D.礼治为先 解析:本题考点是中国古代主流思想中的儒家思想。题干中儒家的主张主要体现了统治者与被统治者的关系,意思是统治者实行仁义,必定会得到老百姓的拥护,体现了仁政思想。 答案:B。 3.秦灭六国后,秦王赢政兼采古史及传说中的“三皇”、“五帝”之名而称“皇帝”,其首要目的是 A.宣扬托古改制B.承袭华夏传统 C.突出个人功业D.标榜君权神授 解析:本题考点是秦中央集权制度。解题关键是学生要对选项中“托古改制”、“中华传统”、“君权神授”的准确含义理解清楚,同时熟悉“皇帝”名称的来源。 答案:C。 4.魏晋时期,有人斥责佛教“使父子之亲隔,君臣之义乖,夫妇之和旷,友朋之信绝”。这反映出当时 A.佛教传入颠覆了传统观念B.儒家伦理不为社会所重视 C.佛教急于融入本土文化D.佛教与儒家伦理抵触 解析:本题考点是中国古代主流思想。解题时学生一是要注意时间:魏晋时期,一是要理解此人提出“父子之亲”、“君臣之义”、“夫妇之和”、“朋友之信”这些主张属于儒家思想,题干反映了佛儒矛盾。 答案:D。 5.北宋初期,行使监察职能的御史弹劾官员时很少涉及宰相。至北宋中期,御史则与宰相“分为敌垒,以交战于廷”。这种现象反映了 A.官僚内部斗争集中于相位之争B.宰相位尊权重的传统开始改变 C.专制权力得到进一步强化D.监察官员与宰相权力基本对等 解析:本题考点是中国古代政治制度。题干从两个时期御史官员对宰相监督力度大小,说明相权受到限制,这从本质上加强了君主专制。 答案:C 6.宋代理学家周敦颐认为,“天以阳生万物,以阴成万物。生,仁也”。周敦颐在此所阐释的是