习题--研究有机化合物的一般方法和步骤

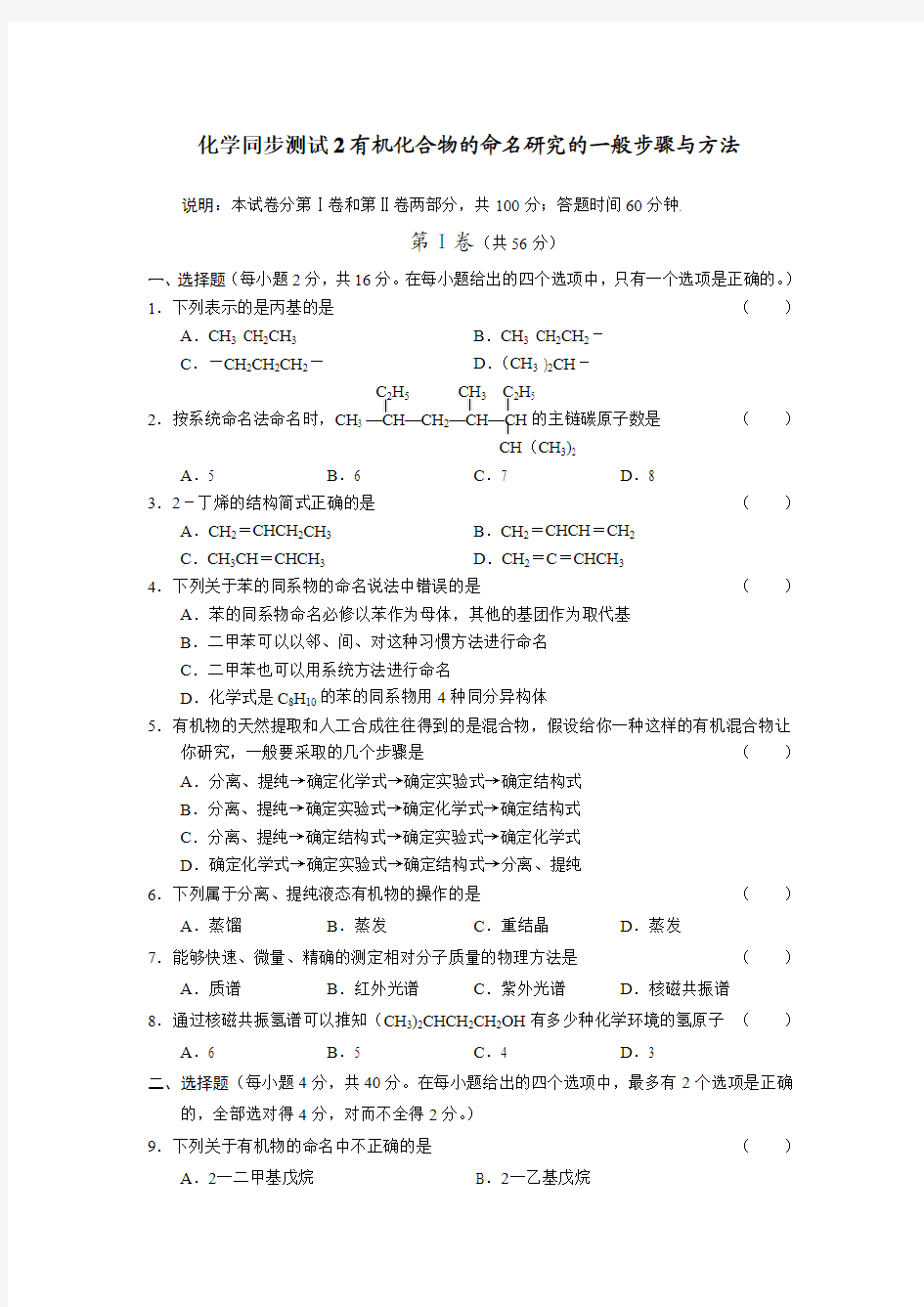

化学同步测试2有机化合物的命名研究的一般步骤与方法

说明:本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分;答题时间60分钟.

第I卷(共56分)

一、选择题(每小题2分,共16分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的。)1.下列表示的是丙基的是()A.CH3 CH2CH3B.CH3 CH2CH2-

C.―CH2CH2CH2―D.(CH3 )2CH-

C2H5CH3C2H5

2.按系统命名法命名时,CH3 —CH—CH2——CH的主链碳原子数是()

CH(CH3)2

A.5 B.6 C.7 D.8

3.2-丁烯的结构简式正确的是()A.CH2=CHCH2CH3B.CH2=CHCH=CH2

C.CH3CH=CHCH3D.CH2=C=CHCH3

4.下列关于苯的同系物的命名说法中错误的是()A.苯的同系物命名必修以苯作为母体,其他的基团作为取代基

B.二甲苯可以以邻、间、对这种习惯方法进行命名

C.二甲苯也可以用系统方法进行命名

D.化学式是C8H10的苯的同系物用4种同分异构体

5.有机物的天然提取和人工合成往往得到的是混合物,假设给你一种这样的有机混合物让你研究,一般要采取的几个步骤是()A.分离、提纯→确定化学式→确定实验式→确定结构式

B.分离、提纯→确定实验式→确定化学式→确定结构式

C.分离、提纯→确定结构式→确定实验式→确定化学式

D.确定化学式→确定实验式→确定结构式→分离、提纯

6.下列属于分离、提纯液态有机物的操作的是()A.蒸馏B.蒸发C.重结晶D.蒸发

7.能够快速、微量、精确的测定相对分子质量的物理方法是()A.质谱B.红外光谱C.紫外光谱D.核磁共振谱

8.通过核磁共振氢谱可以推知(CH3)2CHCH2CH2OH有多少种化学环境的氢原子()A.6 B.5 C.4 D.3

二、选择题(每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,最多有2个选项是正确

的,全部选对得4分,对而不全得2分。)

9.下列关于有机物的命名中不正确的是()A.2─二甲基戊烷 B.2─乙基戊烷

C.3,4─二甲基戊烷D.3─甲基己烷

10.分子式为C8H10的芳香烃,苯环上的一溴取代物只有一种,该芳香烃的名称是()A.乙苯B.邻二甲苯C.对二甲苯D.间二甲苯

11.在系统命名法中下列碳原子主链名称是丁烷的是()A.(CH3)2CHCH2CH2CH3B.(CH3CH2)2CHCH3

C.(CH3)2CHCH(CH3)2D.(CH3)3CCH2CH3

12.下列有机物的系统命名中正确的是()A.3-甲基-4-乙基戊烷B.3,3,4-三甲基己烷

C.3,4,4-三甲基己烷D.3,5-二甲基己烷

13.某烷烃的结构为:,下列命名正确的是()

CH3—CH—CH—CH—CH3

CH3C2H5 C2H5

A.2,4—二甲基—3—乙基己烷B.3—异丙基—4—甲基已烷

C.2—甲基—3,4—二乙基戊烷D.3—甲基—4—异丙基已烷

14.天然色素的提取往往应用到萃取操作,现在有用大量水提取的天然色素,下列溶剂不能用来萃取富集这些天然色素的是()A.石油醚B.丙酮C.乙醇D.乙醚

15.二甲醚和乙醇是同分异构体,其鉴别可采用化学方法及物理方法,下列鉴别方法中不能对二者进行鉴别的是()A.利用金属钠或者金属钾B.利用质谱法

C.利用红外光谱法D.利用核磁共振氢谱

16.某有机物在氧气中充分燃烧,生成的CO2和H2O的物质的量之比为1:2 ()A.分子中C、H、O个数之比为1:2:3 B.分子中C、H个数之比为1:4

C.分子中可能含有氧原子D.此有机物的最简式为CH4

17.A是一种含碳、氢、氧三种元素的有机化合物。已知:A中碳的质量分数为44.1%,氢的质量分数为8.82%,那么A的实验式是()A.C5H12O4 B.C5H12O3 C.C4H10O4D.C5H10O4

18.某化合物有碳、氢、氧三种元素组成,其红外光谱图有C-H键、O-H键、C-O键的振动吸收,该有机物的相对分子质量是60,则该有机物的结构简式是()A.CH3CH2OCH3B.CH3CH(OH)CH3

C.CH3CH2CH2OH D.CH3CH2CH2O

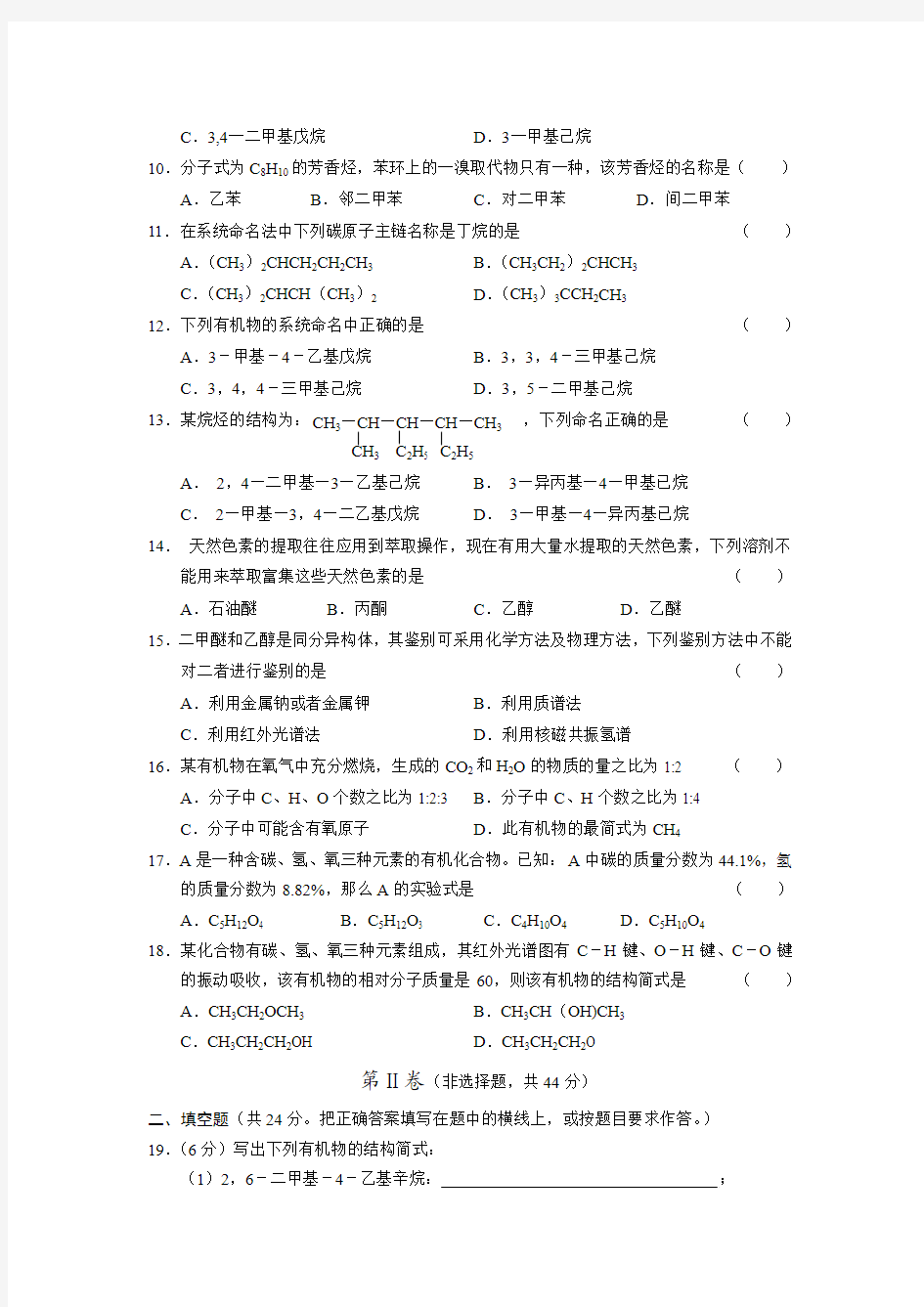

第Ⅱ卷(非选择题,共44分)

二、填空题(共24分。把正确答案填写在题中的横线上,或按题目要求作答。)

19.(6分)写出下列有机物的结构简式:

(1)2,6-二甲基-4-乙基辛烷:;

(2)2,5-二甲基-2,4己二烯:;

(3)邻二氯苯:。

20.(16分)(1)现有三组混合液:①乙酸乙酯和乙酸钠溶液②乙醇和丁醇⑧溴化钠和单质溴的水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是()

①分液、萃取、蒸馏②萃取、蒸馏、分液

③分液、蒸馏、萃取④蒸馏、萃取、分液

(2)某化学课外小组用海带为原料制取了少量碘水.现用CCl4从碘水中萃取碘并用分液漏斗分离两种溶液.其实验操作可分解为如下几步:

(A)把盛有溶液的分液漏斗放在铁架台的铁圈中;(B)把50毫升碘水和15毫升CCl4加入分液漏斗中,并盖好玻璃塞;(C)检验分液漏斗活塞和上口的玻璃塞是否漏液;(D)倒铁漏斗用力振荡,并不时旋开活塞放气,最后关闭活塞,把分液漏斗放正;(E)旋开活塞,用烧怀接收溶液;(F)将分液漏斗上口倒出上层水溶液;(G)将漏斗上口的玻璃塞打开或使塞上的凹槽或小孔对准漏斗口上的小孔;(H)静置,分层就此实验。完成下列填空:

①正确操作步骤的顺序是:(用上述各操的编号字母填写)

___→___→___→A→G→____→E→F

②上述(E)步骤的操作中应注意;上述(G)步

骤操作的目的是。

③能选用CCl4从碘水中萃取碘的原因是。

④下列物质,不能作为从溴水中萃取溴的溶剂的是。

A.热裂汽油B.苯C.酒精D.正庚烷

21.(12分)2000年一家制药公司首次在网站

(https://www.360docs.net/doc/3f15212456.html,)上悬赏下列化合

物的合成路线。截止日期为2002 年4 月

1 日,悬赏金额为$100,000USD。该化合

物的结构如右图所示:

解决有机分子结构问题的最强有力手段是核磁共振。下图是计算机软件模拟出的该分子氢原子的核磁共振波谱图,单位是ppm;氢原子在分子中的化学环境(原子之间相互作用)不同,在核磁谱图中就处于不同的位置,化学环境相同的氢原子越多,吸收峰面积(或高度)越大(或高)。其核磁共振波谱图如下:

参考结构式,分析核磁谱图,回答下列问题:

分子中共有种化学环境不同的氢原子;谱线最高者表示有个环境相同氢原子,谱线最低者表示有个环境相同氢原子,结构式中的Et表示烷烃基,从什么图谱中可以推断结构式中的这个烷烃基是。

三、计算题(共10分)

22.某含氧有机化合物可以作为无铅汽油的抗爆震剂,它的相对分子质量为88.0,含C的质量分数为68.2%,含H的质量分数为13.6%,红外光谱和核磁共振氢谱显示该分子中有4个甲基。请写出其结构简式。

新课标高二化学同步测试(2)参考答案

一、二、选择题

三、填空题

19.(1)(CH3)2CHCH2CH(C2H5)CH2CH(CH3)CH2CH3

(2)(CH3)2C=CHCH=CH(CH3)2

(3)

20.(1)③

(2)①C→/B→D→A→G→H→E→F

②使漏斗下端管口紧靠烧怀内壁;及时关闭活塞,不要让上层液体流出;使漏斗内外空气

相通,以保证进行(E)操作时漏斗里液体能够流出

③CCl4与水不互溶;而且碘在CCl4中的溶解度比在水中的大很多

④(A) 、(C) 。

21.8;3;1;CH3CH2-。

22.

发电机组https://www.360docs.net/doc/3f15212456.html, EYisRt96cy1m

浙师大 教育研究方法考试整理(2012上半年)

教育科研方法(2012) 一、教育研究的过程 从科学方法的一致性,从研究过程提供的基本的、系统的要素看,可分为5个步骤: 确定问题------查阅文献-----收集资料------分析资料-------推导结论 二、 (一)教育研究的效度:指结论能被明确解释的程度(内在效度)和结论的普遍性(外在效度)。内在效度:是指研究结果能被明确解释的程度。外在效度:是指研究结果能被推广到其他总体条件、时间和背景中的程度。 (二)教育研究的信度:研究的前后一致性以及研究能在多大程度上重复。内在信度:指在给定的相同条件下,资料收集、分析和解释能在多大程度上保持一致。外在信度:涉及的是一个独立的研究者能否在相同或相似的背景下重复研究。 (辨析题): 1、内在效度高的实验,外在效度也一定高。(错) 内在效度指研究的结果能被明确解释的程度。外在效度表明研究结果的可推广程度,即研究结果是否被正确地应用到其他研究情境、其他条件及其他时间、地点、总体中去的程度。内在效度决定了研究结果的解释,没有内在效度的实验研究是没有价值的。所以,内在效度是外在效度的前提,但是内在效度高,外在效度不一定高,有时候,内在效度高,外在效度反而低。 2、为达到外在效度,结果必须能推广到许多不同的人群和条件中去?(错,科教) 外在效度依赖于特定研究工作的条件及目的。研究的效度只是一个度的问题,事实上也不可能得到纯粹的内在或外在效度,提高内在效度的企图可能降低外在效度,反之亦然。研究者需要求得一种平衡,使某一结果得到合理的解释,又具有某种程度的推广价值。 3、没有信度也就没有效度(对) 信度是效度的一个必要的保证,也就是说,一项研究不可能没有信度却有效度。如果一项研究是不可靠的,我们就不可能有信心去解释结果,并将它推广到其他的人群和条件中去。从本质上说,信度和效度共同构成了研究的可靠性。 4、信度与效度的关系 (1)信度是效度的必要条件,但不是充分条件。一个测量工具要有效度必须有信度,没有信度就没有效度;但是有了信度不一定有效度。 (2)信度低,效度不可能高。因为如果测量的数据不准确,也并不能有效地说明所研究的对象。 (3)信度高,效度未必高。例如,如果我们准确地测量出某人的经济收入,也未必能够说明他的消费水平。 (4)效度低,信度很可能高。例如,即是一项研究未能说明社会流动的原因,但它很有可能很精确很可靠地调查各个时期各种类型的人的流动数量。 (5)效度高,信度也必然高。 三、教育研究的分类方法(给出一个实例,能判断是属于哪类研究?选择) 1、基础研究和应用研究(基于研究的目标或目的——基础研究与应用研究) 基础研究的基本目的是扩展知识,为现有学科的知识体系增添新的东西。 应用研究的基本目的是解决当下的实际问题。 2、定性研究和定量研究(基于研究的方法——定性研究与定量研究) 定性研究:用文字来描述现象。主要是描述性的说明;倾向于对资料进行归纳分析;关心的是研究对象在自然情境中,对事物已经发生或已经存在的意义的理解、看法和体验,而不注重对象的操作行为和反应。定量研究:用数字和量度来描述现象。注重结果,更强调标准研究程序和预先设计,企图对同类问题作广

同济大学材料研究方法部分练习题-

“将参考书中的概念、原理要注意理解记忆,书中的例题要做一遍(非常重要*)” 04年 1.X射线与物质相互作用时会产生那些效应?利用其中那些效应可以进行晶体结构的分析鉴定?如何利用X射线衍射分析法鉴定晶态与非晶态? 2.画出晶体对X射线衍射的示意图,写出布拉格方程,并说明该方程中各参数的意义。 3.X射线衍射方法在材料研究中有哪些应用?请具体阐述。 4.请阐述电子与固体物质相互作用时产生的各种电子信号,并介绍这些电子信号在材料分析研究中的各种用途。 5.试讨论加热速度、试样颗粒度、炉内压力和气氛对差热分析结果的影响,为什么说差热分析只能进行定性或半定量分析,而示差扫描量热分析法则可以进行定量分析? 6.通常在一张NMR谱图中可以得到哪些基本信息?并举例说明NMR在材料结构分析中的应用。 7.影响热重曲线的因素有哪些?如何保证热重分析的精确度?举例说明热重分析在材料研究中的应用 8.请介绍透射电镜分析时的块状样品表面复型种类和复型方法。为何电子显微分析可以获得较光学显微分析高得多的分辨。9.请阐述电子探针X射线显微分析的基本原理和应用,并比较两种常用的X射线谱仪——波谱仪和能谱仪的特点。10.如何利用差热分析、热重分析和热膨胀分析来区分无机材料中的脱水分解、氧化、多晶转变、烧结等过程? 11.微晶玻璃是一种在玻璃基体中均匀析出所需微晶相的新材料,在微晶玻璃材料研究过程中,需要掌握玻璃转变温度Tg、析晶温度、析出晶体的晶相种类、以及析出晶体尺寸形貌等物性数据。通过哪些测试方法可以方便地获得这些数据?并请介绍在这些测试图谱中获取所需数据的具体过程。 12.有机高分子材料的TEM和SEM的试样有哪些特点。 13.试画出有机高分子材料DSC的特征曲线,并说出相应的焓变峰或转变区的物理化学含义。 14. 试推断下图所示二张IR谱图所代表聚合物的类别,并写出解析过程。(红外的谱图)

教育研究方法 试习题

欢迎阅读中央广播电视大学2011-2012学年度第二学期“开放专科”期末考试(半开卷) 教育研究方法试题 一、单选题(每题3分,共15分) 1.下列关于观察法中编码的说法中,正确的是( )。 A.策略编码指对人们完成一定任务所用方法、策略的编码 B.常见的一些编码有:过程编码,活动编码,策略编码和行为编码 C.过程编码指对事物过程的编码,其编码名称是阶段和步骤 D.活动编码指按照一定的种类进行的内容编码 2.对于调查访问,下面哪种说法是正确的( )。 A.在访问时,与被访者谈得越投机越好 B.在访问时,调查者用眼睛、神态与被调查者交流是不礼貌的 C.在访问时,座位的安排无关紧要 D.-般情况下,只要受访者允许,访谈者应该尽可能使用录音机 3.下列选项中正确的是( )。 A.一般情况,研究计划的形式分为七个部分,对于特定的研究项目不可能提出其它 一些研究计划的形式 B.研究计划的准备是研究过程的重要一步,许多研究在开始进行之后都要求提交研 究计划 C.具体到不同的研究内容和研究方法,尽管存在着性质和层次上的差异,研究工作的程序是一成不变的 D.研究计划应包括以下三方面内容:研究目标和理论框架,以往研究的考察,研究的设计与方法 4.关于实验设计的下列说法中,正确的是( )。 A.将被试分为两组,一组施以实验处理称作实验组,另一组不给实验处理,然后测定他们对某种刺激的反应。比较两组反应上的差异不能被认为是实验处理的结果 B.组间设计的优点是:可以进行比较;缺点是:两组被试相等的假设难以得到保证,各种无关变量的控制,两组也难以做到完全相等。因此,对实验结果的解释上,可靠 性就要降低 C.事前测定和事后测定比较设计是按照测定被试的方式来分类的设计类型 D.事前测定,是指在实验处理实施前对被试时行有关研究内容方面的测定,事后测定是指在实验处理实施后对被试进行有关研究内容方面的测定。前后两次测定的差 异,就不能被认为是实验处理的结果 5.四种关于文献综述的说法中,正确的是( )。 A.文献综述是指在全面搜集有关文献资料的基础上,经过归纳整理、分析鉴别,对一

考研教育研究方法知识点整理

教育研究方法知识点整理 一、教育研究概述 (一)教育研究的界说—— 1.教育研究的含义:以发现或发展科学知识体系为导向,通过对教育现象的解释、预测和控制,以促进一般化原理、原则的发展; 2.意义:①探索教育规律,以解决重要的教育理论与实践问题为导向;②改善教育实践,提高教育教学质量,促进教育的发展和改革;③完善和发展教育理论;增强研究者的研究能力,培养未来教育改革家; 3.教育研究的类型:(1)价值研究与事实研究(2)基础研究与应用研究(3)定量研究和定性研究; (二)教育研究的科学化历程—— (1)直觉观察时期:从古希腊至16世纪,在近代科学产生以前,教育研究方法论是在朴素唯物论基础上的直觉观察时期,具有朴素性和自发性的特点;采用观察法以及归纳、演绎和类比的思维方式对教育现象进行研究并形成理论;辩证法的初步运用以及朴素的系统观; (2)分析为主的方法论时期:17世纪至20世纪初,以经验论(培根)和唯理论(笛卡尔,试图将两者结合起来的是康德)两个派别的形成以及实践中重思辨、逻辑和分析为基本特征;采用归纳法和演绎法;心理学思想开始成为教育科学研究方法论的理论基础;主张教育要适应自然,并从自然科学中移植“实验方法”;(3)形成独立学科时期:20世纪至20世纪50年代,构成教育研究方法体系的大部分方法是从其它学科移植而来的;教育研究方法理论中的两个基本派别进步

派与传统派、实证的与思辨的、实用的与理论的进一步分道扬镳,各自的发展研究为方法论的发展开拓了新领域;受西方哲学非理性主义、唯科学主义思潮及实用主义教育哲学影响;教育科学领域内分科的学科研究方法也同时取得显著进展;教育研究方法的发展还受到马克思主义辨证唯物论的和心理学及心理学研究方法的发展两个方面因素的直接影响; (4)现代教育与现代教育研究方法的变革:20世纪50年代以来,西方科学哲学出现了一个新的发展趋势,主要表现在冲破了对科学理论的静态的逻辑分析,把对方法论的研究同科学发展的历史联系起来;科学对自然和社会的研究越来越广泛、深入;不同学科的相互渗透;科学研究课题的复杂性、综合性在日益加强,科学研究手段日益复杂、精密,科学研究成为集体的、综合的事业; (三)我国教育研究的现状及问题 1.特征:①重经验描述,缺乏理论概括②重先王之道,遵循历史传统③教育和科学技术的发展脱节④思维方式整齐划一、整体直观; 2.现状:①研究的主体在不断地扩大;②研究的范畴在不断拓展;③研究的问题意识增强;④研究角度和方法多元化; 3.存在问题:①多元化跨学科的研究方法没有得到重视;②定性和定量的综合研究不够;③从个人经验出发的感悟性、思辨性研究依旧占据教育研究的主流,应加强科学实证性;④不善于吸收利用其他学科的研究成果; (四)教育研究的主要趋势——①自然化、生态化②综合化(研究方法、研究工具、多变量实验设计)③多文化趋势④现代化;

《 有机化合物组成的研究》练习

有机化合物组成的研究 1.某有机物在氧气中充分燃烧,生成等物质的量的二氧化碳和水。则该有机物的组成必须满足的条件是 ( ) A .分子中C 、H 、O 的个数比为1:2:3 B .分子中 C 、H 的个数比为1:2 C .该有机物的相对分子质量为14 D .该分子中肯定不含氧 2.设计实验方案区分己烷、溴乙烷、乙醇三种液态有机物。 [参考答案] 分别取样加水(或溴水、碘水),溶解不分层的是乙醇;出现分层的,有机层在上的是己烷,有机层在下的是溴乙烷。 3.某同学为测定维生素C 中碳、氢的质量分数,取维生素C 样品研碎,称取该试样0.352g , 置于铂舟并放入燃烧管中,不断通入氧气流。用酒精喷灯持续加热样品,将生成物先后通过无水硫酸铜和碱石灰,两者分别增重0.144 g 和0.528 g ,生成物完全被吸收。试回答以下问题: (1)维生素C 中碳的质量分数是 ,氢的质量分数是 。 (2)维生素C 中是否含有氧元素? 。 为什么? 。 (3)如果需要你确定维生素C 的分子式,你还需要哪些信息? 。 [参考答案] (1)40.91% 4.54% (2)是 因为氢、碳总质量加和小于原样品质量 (3)维生素C 的相对分子质量 4.某烃含氢元素的质量分数为17.2%,求此烃的实验式。又测得该烃的相对分子质量是58,求该烃的分子式。 解1:5:21 %2.17:12%2.171)(:)(=-=H n C n ,∴该烃的实验式为C 2H 5 。 设该烃的分子式为(C 2H 5)n ,(2×12+1×5)·n =58 ,解得n =2 ∴ 该烃的分子式即为C 4H 10 。 解2:412%)2.171(58)C (N =-?=,101 %2.1758)H (N =?= ∴ 该烃的分子式即为C 4H 10 。 解3:10:4:11%2.17:12%2.171:581)H (n :)C (n :)(n =-= 烃 ∴ 该烃的分子式即为C 4H 10 。 5.室温时某气态烃10 mL 与过量氧气混合,点燃爆炸后恢复至室温,气体体积比点燃前减少了25 mL 。再把这些气体通过苛性钠溶液,气体体积又减少了30 mL 。试确定该烃的分子式。

2013年秋季兰州理工大学《材料研究方法》期中考试复习题

2013年秋季兰州理工大学研究生《材料研究方法》考试复习题 一、名词解释 1)短波限 各种管电压下的连续X射线谱都具有一个最短的波长值,该波长值称为短波限。P6。 2)吸收限 吸收限是指对一定的吸收体,X射线的波长越短,穿透能力越强,表现为质量吸收系数的下降,但随着波长的降低,质量吸收系数并非呈连续的变化,而是在某些波长位置上突然升高,出现了吸收限。每种物质都有它本身确定的一系列吸收限。P13。 3)特征X射线 U时,在连续谱的某些特当加于X射线管两端的电压增高到与阳极靶材相应的某一特定值 k 定的波长位置上,会出现一系列强度很高、波长范围很窄的线状光谱,它们的波长对一定材料的阳极靶有严格恒定的数值,此波长可作为阳极靶材的标志或特征,故称为特征X射线。P8。 4)相干散射 当入射线与原子内受核束缚较紧的电子相遇,光量子不足以使原子电离,但电子可在X射线交变电场作用下发生受迫振动,这样的电子就成为一个电磁波的发射源,向周围辐射电磁波,这些散射波之间符合波长相等、频率相同、位相差相同的光的干涉条件,故称相干散射。P11。 5)光电效应 光电效应是入射X射线的光量子与物质原子中电子相互碰撞时产生的物理效应。当入射光量子的能量足够大时,可以从被照射物质的原子内部(例如K壳层)击出一个电子,同时外层高能态电子要向内层的K空位跃迁,辐射出波长一定的特征X射线。这种以光子激发原子所发生的激发和辐射过程称为光电效应。P12。 6)晶带面 在晶体结构和空间点阵中平行于某一轴向的所有晶面均属于同一个晶带,这些晶面叫做晶带面。P24。 7)系统消光

我们把因原子在晶体中位置不同或原子种类不同而引起的某些方向上的衍射线消失的现象称之为系统消光。P35。 8)球差 球差即球面像差,是由于电磁透镜的中心区域和边缘区域对电子的折射能力不符合预定的规律而造成的像差。P111。 9)像散 像散是由于电磁透镜磁场的非旋转对称性而引起的像差。P112。 10)色差 是由于入射电子波长(或能量)的非单一性所造成的。P112。 11)倒易点阵 倒易点阵是在晶体点阵的基础上按照一定的对应关系建立起来的空间几何图形,是晶体点阵的另一种表达形式。 二、简答题 1、试说明电子束入射固体样品表面激发的主要信号、主要特点和用途。P183-185。 2、扫描电镜的分辨率受哪些因素影响? 给出典型信号成像的分辨率,并说明原因。P188 3、透射电镜中有哪些主要光阑?在什么位置?其作用如何?P124。 4、何为波谱仪和能谱仪?说明其工作的三种基本方式,并比较波谱仪和能谱仪的优缺点。P198。 5、决定X 射线强度的关系式是 M c e A F P V V mc e R I I 2222 2230)()(32-???? ??=θθφπλ, 试说明式中各参数的物理意义? 6、比较物相定量分析的外标法、内标法、K 值法、直接比较法和全谱拟合法的优缺点? 7、实验中选择X 射线管以及滤波片的原则是什么?已知一个以Fe 为主要成 分的样品,试选择合适的X 射线管和合适的滤波片? 三、计算题 1、在立方点阵中画出下面的晶面和晶向。 2、已知面心立方铝的点阵常数a=0.40491nm ,今用CuKα(λ=1.5406?)辐射在衍射仪上扫

教育研究方法题目&答案

二、单选 1.行动研究要求在具体的教育研究情境中展开,这体现了教育研究的【】 A.真实性B.创新性C.生态性D.反思性 2.通过问卷、调查、访谈及测验等手段搜集资料以验证假设或回答有关现时研究的问题,这种研究方法属于A.比较研究B.描述研究C.实验研究D.历史研究 3.注重教育理论工作者、实验工作者和教育行政领导的精诚合作的研究是【】 A.叙事研究B.比较研究C.技术研究D.行动研究 4.以下哪个不属于教育研究的原则【】 A.客观性原则B.继承性原则C.创新性原则D.实践性原则 5.根据教育研究的目的是为理论服务还是为实践服务,可以将教育研究分为基础研。究、行动研究、应用研究和【】 A.事实研究B.历史研究C.比较研究D.描述研究 6.在自然环境中,从当事人的视角理解他们行为的意义和对事物的看法,从中提取出研究假设,并对假设进行检验的调查方法是【】 A.定量研究B.叙事研究C.比较研究D.定性研究 7.研究者实现建立假设并确定具有因果关系的各种变量,然后使用某些经过检测的工具对这些变量进行测量和分析,从而验证研究者预订假设的研究方法是【】 A.定量研究B.叙事研究C.比较研究D.定性研究 8.依据早先在X时间内所获取的信息,对某一现象将在Y时间内发生作出预测的知识叫做【】 A.描述性知识B.预测性知识C.改进性知识D.推测性知识 9.能有效促进个体发展,有效提升和改进教育教学效果的知识是指【】 A.描述性知识B.预测性知识C.改进性知识D.推测性知识 10.以教师为研究主体,以学校的突出问题和发展需要为研究课题,通过规范化的研究程序的出研究成果,改进学校工作的研究活动叫做【】 A.行动研究B.校本研究C.叙事研究D.比较研究 11.教育情境的参与者,为提高对所从事的教育实践的理性认识,为加深对实践动及其背景的理解所进行的反思的研究方法叫做【】 A.行动研究B.校本研究C.叙事研究D.比较研究 12.通过对教师生活故事的描述和分析,揭示内隐与日常事件、生活和行为背后的意义和观念,使人们从故事中体验、思考和理解教育的本质与价值的研究是指【】 A.行动研究B.校本研究C.叙事研究D.比较研究 13.教育研究方法的基本原则,是教育研究工作的保证,其中关系到研究目的能否真正实现的是【】 A.客观性原则B.继承性原则C.创新性原则D.实践性原则 14.教育研究最原始的、最基本的意义是【】 A.是发展完善教育科学理论的基础B.有助于教育知识的拓展 C.能够用来解决教育实践问题D.是培养未来教育改革家的重要战略措施 15.17世纪至19世纪末、20世纪初,是教育研究【】 A 直觉观察时期 B 以分析为主的方法论时期C.形成独立学科时期D.多样化时期 16.教育研究形成独立学科是在【】 A.18世纪B.19世纪C.20世纪D.21世纪 17.下列不属于教育理论研究方法的是【】 A.演绎B.类比C.分析D.测量

教育研究方法背诵笔记

教育研究方法背诵笔记 教育研究方法 一、教育研究概述 (一)教育研究的界说——1.教育研究的含义:以发现或发展科学知识体系为导向,通过对教育现象的解释、预测和控制,以促进一般化原理、原则的发展;2.意义:①探索教育规律,以解决重要的教育理论与实践问题为导向;②改善教育实践,提高教育教学质量,促进教育的发展和改革;③完善和发展教育理论;增强研究者的研究能力,培养未来教育改革家;3.教育研究的类型:(1)价值研究与事实研究(2)基础研究与应用研究(3)定量研究和定性研究; (二)教育研究的科学化历程——(1)直觉观察时期:从古希腊至16世纪,在近代科学产生以前,教育研究方法论是在朴素唯物论基础上的直觉观察时期,具有朴素性和自发性的特点;采用观察法以及归纳、演绎和类比的思维方式对教育现象进行研究并形成理论;辩证法的初步运用以及朴素的系统观;(2)分析为主的方法论时期:17世纪至20世纪初,以经验论(培根)和唯理论(笛卡尔,试图将两者结合起来的是康德)两个派别的形成以及实践中重思辨、逻辑和分析为基本特征;采用归纳法和演绎法;心理学思想开始成为教育科学研究方法论的理论基础;主张教育要适应自然,并从自然科学中移植“实验方法”;(3)形成独立学科时期:20世纪至20世纪50年代,构成教育研究方法体系的大部分方法是从其它学科移植而来的;教育研究方法理论中的两个基本派别进步派与传统派、实证的与思辨的、实用的与理论的进一步分道扬镳,各自的发展研究为方法论的发展开拓了新领域;受西方哲学非理性主义、唯科学主义思潮及实用主义教育哲学影响;教育科学领域内分科的学科研究方法也同时取得显著进展;教育研究方法的发展还受到马克思主义辨证唯物论的和心理学及心理学研究方法的发展两个方面因素的直接影响;(4)现代教育与现代教育研究方法的变革:20世纪50年代以来,西方科学哲学出现了一个新的发展趋势,主要表现在冲破了对科学理论的静态的逻辑分析,把对方法论的研究同科学发展的历史联系起来;科学对自然和社会的研究越来越广泛、深入;不同学科的相互渗透;科学研究课题的复杂性、综合性在日益加强,科学研究手段日益复杂、精密,科学研究成为集体的、综合的事业; (三)我国教育研究的现状及问题——1.特征:①重经验描述,缺乏理论概括②重先王之道,遵循历史传统③教育和科学技术的发展脱节④思维方式整齐划一、整体直观;2.现状:①研究的主体在不断地扩大;②研究的范畴在不断拓展;③研究的问题意识增强;④研究角度和方法多元化;3.存在问题:①多元化跨学科的研究方法没有得到重视;②定性和定量的综合研究不够;③从个人经验出发的感悟性、思辨性研究依旧占据教育研究的主流,应加强科学实证性;④不善于吸收利用其他学科的研究成果; (四)教育研究的主要趋势——①自然化、生态化②综合化(研究方法、研究工具、多变量实验设计)③多文化趋势④现代化;

高中化学专题1第二单元第1课时有机化合物组成和结构的研究学案苏教版选修5

第二单元科学家怎样研究有机物 第1课时有机化合物组成和结构的研究 [学习目标定位] 1.知道有机化合物组成的研究方法,学会如何确定最简式。2.知道有机化合物结构的研究方法及李比希提出的“基团理论”。 1.物质是由元素组成的。由一种元素组成的纯净物,称为单质,由两种或两种以上元素组成的纯净物称为化合物。 (1)元素以单质形式存在的称为游离态,以化合物形式存在的称为化合态。 (2)同一种元素在组成单质时,有的元素只能形成一种单质,有的元素则可形成多种单质。 (3)不同种元素在组成化合物时也有类似的现象,如Na和Cl,只能组成NaCl,Fe和O则可以组成FeO、Fe2O3、Fe3O4等。 (4)在已知的元素中形成化合物种类最多的元素是碳元素。 2.科学家研究有机化合物的组成时,需要知道该化合物由哪些元素组成,各元素的质量分数是多少,由此就能够知道有机化合物的最简式(实验式)。它和分子式的区别: (1)最简式是表示化合物分子中所含各元素原子个数的最简单整数比的式子; (2)分子式是表示化合物分子所含元素的原子种类及数目的式子; (3)二者中各元素的质量分数相等,可能不同的是原子个数。 3.实验测得某碳氢化合物A中,含碳80%,含氢20%,该化合物的最简式为CH3。又测得该化合物的相对分子质量是30,该化合物的分子式为C2H6。

探究点一有机化合物组成的研究 1.鉴定有机物中含有哪些元素(定性分析) (1)将某有机物在O2中充分燃烧后,各元素对应的燃烧产物:C→CO2;H→H2O;N→N2;S→SO2。 (2)若将有机物完全燃烧,生成物只有H2O(使无水CuSO4变蓝)和CO2(使澄清石灰水变浑浊),则该有机物中一定含有的元素是C、H,可能含有的元素是O。 (3)判断是否含氧元素,可先求出产物CO2和H2O中C、H两元素的质量和,再与有机物的质量比较,若两者相等,则说明原有机物中不含氧元素,否则有机物中含氧元素。 (4)其他元素也可用不同的实验方法分别测定,如用钠融法可确定有机物中是否存在氮、氯、溴、硫等元素,用铜丝燃烧法可定性确定有机物中是否存在卤素。用红热的铜丝蘸上试样灼烧时,若含有卤素则火焰为绿色。 2.确定有机物中各元素的质量分数(李比希定量分析) (1)先用红热的CuO作氧化剂,将仅含C、H、O元素的有机物氧化,然后分别用高氯酸镁和烧碱石棉剂吸收生成的水和二氧化碳; (2)根据吸收前后吸收剂的质量变化即可算出反应生成的水和二氧化碳的质量,从而确定有机物中氢元素和碳元素的质量,剩余则为氧元素的质量; (3)最后计算确定有机物分子中各元素的质量分数。 3.仪器分析法 人们常借助元素分析仪来确定有机物的组成。优点是:自动化程度高、所需样品量小、分析速度快、同时对多种元素进行分析等,若与计算机连接还可进行数据存储和统计分析,并可生成各种形式的分析报告。 [归纳总结] (1)确定有机物元素组成的方法有:化学实验法(李比希法、钠融法、铜丝燃烧法等)、仪器分析法。 (2)李比希燃烧法

材料研究方法复习题

1.X射线的波长范围大致为多少?X射线产生的基本原理及X射线管的基本结构 (1)0。01-10nm(2)高速运动的自由电子被突然减速便产生X射线;(3)X射线管的基本结构:使用最广泛的是封闭式热阴极X射线管,包括一个热阴极(绕成螺线形的钨丝)和一个阳极(靶),窗口,管内高真空(10—7Torr) 2.X射线谱的基本类型及其特点 X射线强度 I 随波长λ的变化曲线称为X射线谱,可分为连续X射线(由连续的各种波长组成,其波长与工作条件V、I有关)和特征X射线(又称标识X射线,不随工作条件而变,只取决于阳极靶的物质)。 3.描述X射线于物质的相互作用(俄歇效应和光电效应)课本图3.8 补充俄歇效应:当较外层的电子跃迁到空穴时,所释放的能量随即在原子内部被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,此称为俄歇效应,所逐出的次级光电子称为俄歇电子。它的能量是特征的,与入射辐射的能量无关。 4.X射线衍射的几何条件(布拉格方程或定律) X射线通过物质(晶体)后衍射线特征包括方向和强度,其中衍射线的方向与晶体的点阵参数(晶胞大小和形状)、入射线的方位及X射线波长有关,具体表现为:劳厄方程式、布拉格定律和倒易空间衍射公式. 5.X射线衍射分析的方法主要有哪些?各自的特点是什么?(注意λ和Θ的变化) 单晶:劳厄法(λ变,θ不变);转晶法(λ不变,θ部分变化) 粉末:粉末照相法(粉末法或粉晶法) (λ不变,θ变);粉末衍射仪法(λ不变,θ变化) 6.X射线衍射物相分析的基本原理(I/I0、2Θ) X射线衍射线的位置决定于晶胞的形状和大小,即决定于各晶面的晶面间距,而衍射线的强度决定于晶胞内原子种类、数目及排列方式,每种结晶物质具有独特的衍射花样,且试样中不同物质的衍射花样同时出现互不干涉,某物相的衍射强度取决于它在试样中的相对含量,当试样的衍射图谱中d值和I/I0与已知物质的数值一致时,即可判定试样中含有该已知物质. 7.说明X射线衍射仪法定性分析物相组成的基本过程,注意事项及PDF卡片的检索方法 (1)X射线衍射定性分析是将试样的衍射谱与标准衍射谱进行比较鉴别,确定某种物相的存在以及确定该物相的结晶状态。其过程为:获得试样的衍射图谱—-求d值和I/I0值-—查索引——核对卡片。 (2)注意事项:1)d值的数据比相对强度的数据重要,d值一般要到小数点后第二位才允许有误差;2)低角度区域的数据比高角度区域的数据重要;3)了解试样的来源、化学成分和物理特性对作出正确结论十分有帮助;4)进行多样混合试样分析时要多次核对,若某些物质含量少,只出现一两条衍射线,以致无法鉴定;5)尽量与其它方法结合起来使用,如偏光显微镜、电子显微镜等;6)从目前所应用的粉末衍射仪看,绝大部分仪器均是由计算机进行自动物相检索过程,需结合专业人员的丰富专业知识,判断物相,给出正确的结论. (3)检索方法:字母索引:对已知物质,按物质英文名称的字母顺序排列;哈那瓦特法(Hanawalt method):未知矿物,三强线或数值索引;芬克索引(Fink method) 8.何为X射线和荧光X射线? (1)X射线的产生见第一题(2)当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不在原子内被吸收,而是以辐射形式放出,便产生荧光X射线,其能量等于两能级之间的能量差。 9.X射线荧光光谱分析的基本原理和主要用途 (1)荧光X射线的能量或波长是特征性的,与元素有一一对应的关系。测出荧光X射线的波长或能量,就可以知道元素的种类(定性分析基础).此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系(定量分析基础)。 (2)定性分析:根据荧光X射线的波长或能量可以确定元素的组成。定量分析:定量分析的依据是元素的荧光X 射线强度Ii与试样中该元素的含量Wi成正比。 10.X射线分析的主要用途(物相分析、晶体结构分析) 11.电子和固体物质相互作用可以产生哪些物理信号?各有何特点? (1)二次电子;对试样状态非常敏感,显示表面微小的形貌结构非常有效,所成的电子像分辨率高,是扫描电镜中的主要手段。 (2)背散射电子:能量较高,但背散射电子像的分辨率较低。 (3)透射电子:能量损失情况视试样厚薄而定,较薄时大部分为弹性散射电子,成像比较清晰,电子衍射斑点比较明锐;试样较厚时,成像清晰度降低。

2020年整理教育研究方法学习心得.doc

教育研究方法学习心得 关于教育研究方法基础的学习快要结束了,虽然时间并不是很长,但还是有或多或少的收获。教育研究方法是作为一个现代师范生所必须学习的学科,了解学生、走进学生对教师进行从教活动有很大的帮助。刚开始上这门课的时候,觉得这课上不上都一样,只要因材施教就能当好好老师,后来上了这门课之后,我才明白,我完全误解了这门课。不管后面有多少人来上课,但是我每次都去上课,学习到不少有关教育研究方面的知识。 教育研究方法通过一系列规划好的活动步骤的实施及方法、技术的运用,来认识教育现象,为教育领域提供有价值的、可信赖的知识。它有助于解决教育的实际问题,提高教育活动的质量。简单地说,教育研究是采用系统的方法来研究教育问题的活动。教育研究方法的真正意义是:要老师发现在教育中的问题,并研究出问题的所在,从根本上改变了自己的教学方式,不同的教学内容、教学目标应该对应不同的教学方式。要把教育落到实处,必须有效地改变传统的教学方式。要以学生发展为主题,注重学生学的方式,形成一种让学生重视解决实际问题的积极教学方式。学校教育必须顺应时代的发展,通过培养高素质的、具有创新精神和实践能力的新一代。这需要迫切的教育改革,而教育改革的先导则是教育研究,需要教育研究提供充分的理论准备。通过这一个学期的学习,对于教育研究有了比较直观的感受,思维也得到了转变。 下面我来谈谈,这次的教育研究方法学习的收获。 收获之一:我开始感到教育研究并不是十分神秘的事。这种意识对我今后的学习乃至工作都将具有不可估量的积极影响。 收获之二:是了解了教育研究的一般过程和基本方法。教育研究领域积累了种种研究方法,诸如调查法、观察研究、访谈法、实验研究、历史研究法、内容分析法、案例研究法、叙事研究法。 收获之三:是感到学无止境。平时各科的学习一般是先学知识再学知识如何用,有的知识学了以后一时还不知道有什么用,所以我们往往只感到知识太多而感受不到知识的不足。而教育研究方法的学习正好是反过来:先确定要解决的问题,再回过来寻找解决问题所需要的知识。在教育研究方法的学习中,我不仅感到知识不够用,在提到研究的能力方面也马上感到力不从心。这种学无止境的感受将激励我今后更加努力地学习。 收获之四:是深切地体会到教育研究方法时团结很重要,合作就是力量。教育的研究过程就是团结合作的过程,大家要共同努力自不待言,还要填写问卷的同学的积极配合,有时还要学生家长的大力支持,学校提供的各种有利条件等等,都对教育研究的完成起着重要的作用。 收获之五:是培养了老师发现问题、解决问题的意识。发现问题是解决问题的前提,而且发现问题往往比解决问题要难。只有发现了问题的所在才能认识到自己不足,进尔进一步提升自己。 收获之六:培养了我们从发现问题到解决问题的能力,使我们初步理解到教育研究方法在教育方面的应用。 教师这个职业,几乎全部的时间都是和学生打交道,不仅要传道、授业、解惑,还要进行各种“研究”,了解学生,研究学生,研究教学方法,研究学术问题等等。学校教育必须顺应时代的发展,通过培养高素质的、具有创新精神和实践能力的新一代。这需要迫切的教育改革,而教育改革的先导则是教育研究,需

材料研究方法作业答案

材料研究方法作业答案

材料研究方法

第二章思考题与习题 一、判断题 √1.紫外—可见吸收光谱是由于分子中价电子跃迁产生的。 ×2.紫外—可见吸收光谱适合于所有有机化合物的分析。 ×3.摩尔吸收系数的值随着入射波光长的增加而减少。×4.分光光度法中所用的参比溶液总是采用不含待测物质和显色剂的空白溶液。 ×5.人眼能感觉到的光称为可见光,其波长范围是200~400nm。 ×6.分光光度法的测量误差随透射率变化而存在极大值。 √7.引起偏离朗伯—比尔定律的因素主要有化学因素和物理因素,当测量样品的浓度极大时,偏离朗伯—比尔定律的现象较明显。 √8.分光光度法既可用于单组分,也可用于多组分同时测定。 ×9.符合朗伯—比尔定律的有色溶液稀释时,其最大吸

收波长的波长位置向长波方向移动。 ×10.有色物质的最大吸收波长仅与溶液本身的性质有关。 ×11.在分光光度法中,根据在测定条件下吸光度与浓度成正比的比耳定律的结论,被测定溶液浓度越大,吸光度也越大,测定的结果也越准确。() √12.有机化合物在紫外—可见区的吸收特性,取决于分子可能发生的电子跃迁类型,以及分子结构对这种跃迁的影响。() ×13.不同波长的电磁波,具有不同的能量,其大小顺序为:微波>红外光>可见光>紫外光>X射线。()×14.在紫外光谱中,生色团指的是有颜色并在近紫外和可见区域有特征吸收的基团。() ×15.区分一化合物究竟是醛还是酮的最好方法是紫外光谱分析。() ×16.有色化合物溶液的摩尔吸光系数随其浓度的变化而改变。() ×17.由共轭体系π→π*跃迁产生的吸收带称为K吸收带。() √18.红外光谱不仅包括振动能级的跃迁,也包括转动能级的跃迁,故又称为振转光谱。() √19.由于振动能级受分子中其他振动的影响,因此红

学《教育研究方法》有感

学《教育研究方法》有感 我们这个学期开设了《教育研究方法》这门课,是由钱老师给我们讲课的。一开始的时候,以为这门课对于我来说没有什么用处,内容有比较枯燥,就想着后面可能要经常逃课了。可是听了一会钱老师的讲课,发现这教育研究方法也是很有趣的一门课。老师讲的很有新意,颇具特色。让我对于课题的选择、研究过程方法、研究结果分析和总结等有了进一步的认识。下面是我对这门课一下理解与心得。 首先,老师跟我们分享了研究课题应该如何选择;我们应该遵循需要性原则、创造性原则、科学性原则以及可行性原则。选择研究课题,是进行科学研究的起点,是整个科学研究过程中最重要、最困难的工作之一。因此,掌握心理与教育科学研究方法,首先就要学会如何选择研究课题。 需要性原则;是指要根据社会发展的客观需要和心理与教育科学研究自身发展的需要选择研究课题。在我们对教育的研究是,研究课题的选择主要集中在对于课堂教学方法的研究、学生学习方法的研究、学生思想方面的研究。根据此原则选择研究课题时,应注意处理好理论研究与应用研究的关系,把研究成果运用到实际课堂教学中。 创造性原则;做教育科学研究是要解决前人没有解决或者完全解决的问题,我们必须要求要创新,要有自己的独到之处,没有创新就谈不上科研。创新是做研究的灵魂,我们做研究必须要在本质上创新,做到新颖性,独特性和先进性,这样做出的研究才是有意义的。 科学性原则;是指研究选题应在一定的科学理论的指导下进行,必须有一定的事实根据和科学根据,结论不能违背已经被实践证明的有关科学理论。 可行性原则是指根据研究者具备的主观条件和从事研究所具备的各种客观

条件选择研究课题,以保证所选课题保质保量的完成。主观条件是指研究者为研究课题所具备的科学知识、研究能力和工作经验。客观条件是指完成某项课题所必须具备人力、物力、财力、设备等等。

《教育研究方法》笔记整理

教育研究方法笔记整理 第一章教育研究方法概述 一、教育研究方法的定义P3 :教育研究方法是按照某种途径,有目的、有计划、有组织、有系统地进行教育研究和建构教育理论的方式,是以教育问题为对象、以一定的方法为手段,遵循一定的研究程序,以获得教育规律性知识为目标的一整套系统研究过程。简言之,教育研究方法就是人们在进行教育研究中所采取的步骤、手段和方法的总称 二、内容分析属于文献研究中的一种。 三、教育研究方法的历史发展阶段及各阶段特点P6 【西方】1、1900年以前的教育研究方法、 (1)教育研究方法的萌芽期(古希腊——16世纪前)——直觉观察时期 (2)教育研究方法的形成期(16世纪——19世纪末20世纪初)——分析为主的方法论时期 【时期特点】 (1)研究中心问题域集中到学校教育内部,开始把教育作为一个发展过程来研究 (2)初步形成了以不同哲学理论指导的两种不同的研究方式和研究风格,这就是归纳法和演绎法。 (3)心理学开始成为教育研究方法的理论基础。 (4)教育研究中的方法有所增强,开始了对教育研究方法的研究。 2、20世纪上半叶的教育研究方法(教育研究方法成为独立学科时期) (1)教育研究实证化趋势形成 (2)教育研究方法明显表现出实用主义倾向 (3)教育研究方法受到马克思主义辩证唯物论的影响 (4)教育研究方法成为一门独立学科 3、20世纪下半叶以来的教育研究方法 (1)研究方法从偏重实证向综合化方向发展 (2)定性研究法与定量研究法相结合 (3)教育研究方法的现代化 (4)教育研究方法的可操作性越来越强 【中国】 1、20世纪上半叶中国的教育研究方法 (1)引进西方教育研究方法 (2)倡导运用科学的方法研究教育 (3)教育研究方法成为独立的研究领域和学科 2、20世纪下半叶中国的教育研究方法 (1)学习苏联的教育研究方法(1949—1955) (2)教育研究方法的中国化探索(1956---1965) (3)全盘否定前17年教育研究方法(1966---1975) (4)教育研究方法的重建和发展(1976---2000) ①教育研究方法的发展史人们从反思与总结新中国成立以来运用马克思主义哲学研究教育的经验和教训开始的 ②从当代科学发展的成果中,从与教育科学相关学科中吸取新的思维方式和方法论,适应自然科学与社会科学相互影响、渗透、汇流的趋势,构建教育研究方法体系 ③许多高等师范院校结合教育系的课程改革,着手教育研究方法类学科研究和建设,开设了

江苏省华罗庚中学高中化学《1.2.1 有机化合物组成的研究》学案 苏教版选修5

专题1 认识有机化学 第二单元科学家怎样研究有机物 第一节有机化合物组成的研究 【学习目标】 1.了解定性确定有机物组成元素的一般方法熟练掌握定量确定有机物的最简式、化学式的一般方法。2.通过了解确定有机物组成的过程,感受科学进步的力量。 【知识回顾】 1.有机物分离提纯的方法 ①蒸馏 ②萃取、分液 ③结晶 2.定量分析 ⑴李比希法(燃烧法) 【典型例题】化学上常用燃烧法确定有机物中元素组成,这种方法是在电炉加热时,用纯氧氧化管内样品,根据产物的质量确定有机的组成,图中所列装置是用燃烧法确定有机物分子式常用的装置。 回答下列问题:(1)产生的氧气按从左到右流向,所选装置各导管的连接顺序为 (2)C装置中浓硫酸的作用是; (3)D装置中MnO2的作用是; (4)燃烧管中CuO的作用是; (5)若准确称取0.90g样品(只含C、H、O三种元素中的两种或三种)经充分燃烧后,A管质量增加1.32g,B管质量增加0.54g,则该有机物的最简式为。 ⑵钠融法 ⑶铜丝燃烧法 ⑷元素分析仪 3.测定有机物分子量 ⑴【典型例题】列式计算下列有机物的相对分子质量

① 标准状况下某烃 A 气体密度为0.717g/L; ②某有机物B的蒸气密度是相同条件下氢气的14倍; ③标准状况下测得0.56g某烃C气体的体积为448mL; ④3.2g某饱和一元醇D与足量金属钠反应,得到1.12L(标况下)氢气。 ⑵质谱法 如下质谱图该有机物的分子量为136 4.确定分子式 【典型例题】 1.己知一种气态烃含碳 92.3%,在标准状况下,该烃 6.5g 占体积5.6L 。求这种烃的相对分子质量和分子式。 2.某有机物含碳62.1%、氢10.3%、氧27.6%。相同条件下它的蒸气密度是氢气的29倍,则这种有机物的分子式是。 3.有机物A的相对分子量为156,完全燃烧后只生成CO2和H2O。 写出A可能的分子式(至少两种):。 4.两种气态烃组成的混合气体0.1mol,完全燃烧得0.16molCO2和3.6g水,下列说法正确的是()A. 混和气体中一定有CH4 B. 混和气体中一定有甲烷和乙烯 C. 混和气体中一定没有乙烷 D. 混和气体中一定有乙炔 【课堂小结】分子式确定的一般过程 【课堂反馈】 1.用元素分析仪分析6.4 mg某有机化合物,测得生成8.8 mg CO2和7.2 mg H2O,无其他物质生成。下列说法中,正确的是() A.该化合物的分子式为C2H8O2B.该化合物中碳、氢原子个数比为1∶4 C.无法确定该化合物中是否含有氧元素D.该化合物中一定含有氧元素 2.实验室用燃烧法测定某种氨基酸(C x H y O z N m)的分子组成。取w g该种氨基酸放在纯氧中充分燃烧,生成二氧化碳、水和氮气。按下图所示装置进行实验。 错误!未找到引用源。 回答下列问题:

教育研究方法整理

1、教育研究的基本范式是什么?基本特点各是什么? 教育研究的基本范式有“实证主义范式”和“自然主义范式”。在20世纪80年代,美国一些学者也将这两种范式称为定量研究和定性研究 (一)实证主义研究范式的基本特点 1、实证主义范式的出发点:教育研究中实证主义范式的兴起,得益于教育研究向自然科学学习,以实现“科学化”的不懈努力。这种范式以自然科学的研究为典范,强调通过观察和实验、运用数学工具、推究因果关系,对研究对象加以说明或解释 2.实证主义范式关注的主要方面 研究结果的客观真实性; 研究过程和结论的可检验性; 所获认识的确定性; 研究结论的普遍有效性 3.实证主义范式评价研究质量的主要指标 有代表性的抽样技术; 确立研究变量的规范;(每一个变量是否有清晰的操作性定义,否则在实施研究过程中难以准确地控制和考察这些变量;还要看变量之间及变量内部是否具有逻辑关系:同一变量的不同指标之间是否既不重复也不遗漏,不同变量之间是否具有时间上的先后关系) 标准化的研究工具; 控制干扰变量的手段; 符合线性因果观的论证过程; 检验假设时精确的统计处理 (二)自然主义研究范式的基本特点 1.自然主义范式的出发点 自然主义范式是在社会科学、人文学科的研究中形成的 本体论,它认为教育活动是由人在意识和情感支配下完成的,必然带有参与者的主观价值因素,因而不存在纯粹客观的现实,而只有被人赋予意义的现实 认识论,它认为研究主体和客体不可能分离,也不可能存在精致地等待被人发现的纯粹客观的规律,主体对客体的认识实际上是主体通过与客体的接触和相互作用而产生的有意义的、可沟通的见解。认识的结果不是对变量之间因果关系的确证,而是理解人的特征、活动和教育情境 方法论,它特别强调研究者深入现场,在尽可能自然的情境中与被研究者一起生活,了解他们所关心的问题,倾听他们的心声,同时,对自己所用的研究方法进行深刻的反省,注意自己与被研究者的关系对研究的影响,然后在此基础上通过移情理解被研究者的行为和思想,获得对研究对象的真切认识。 这种范式更多地采用归纳法的研究思路,研究者不是从一定的假设出发,只关注由此