新教科版小学科学五年级探究题和参考答案

小学科学5年级探究题和参考答案

整理者:莲都区大洋路学校 陈建秋

五年级上册第一单元《生物与环境》

观察在玻璃罩中的小老鼠。想一想,空气不流通,小老鼠为什么没有被憋死?请写出你的解释。

植物的光合作用产生的氧气供小老鼠呼吸,小老鼠呼吸产生的二氧化碳被植物的光合作用所利用。

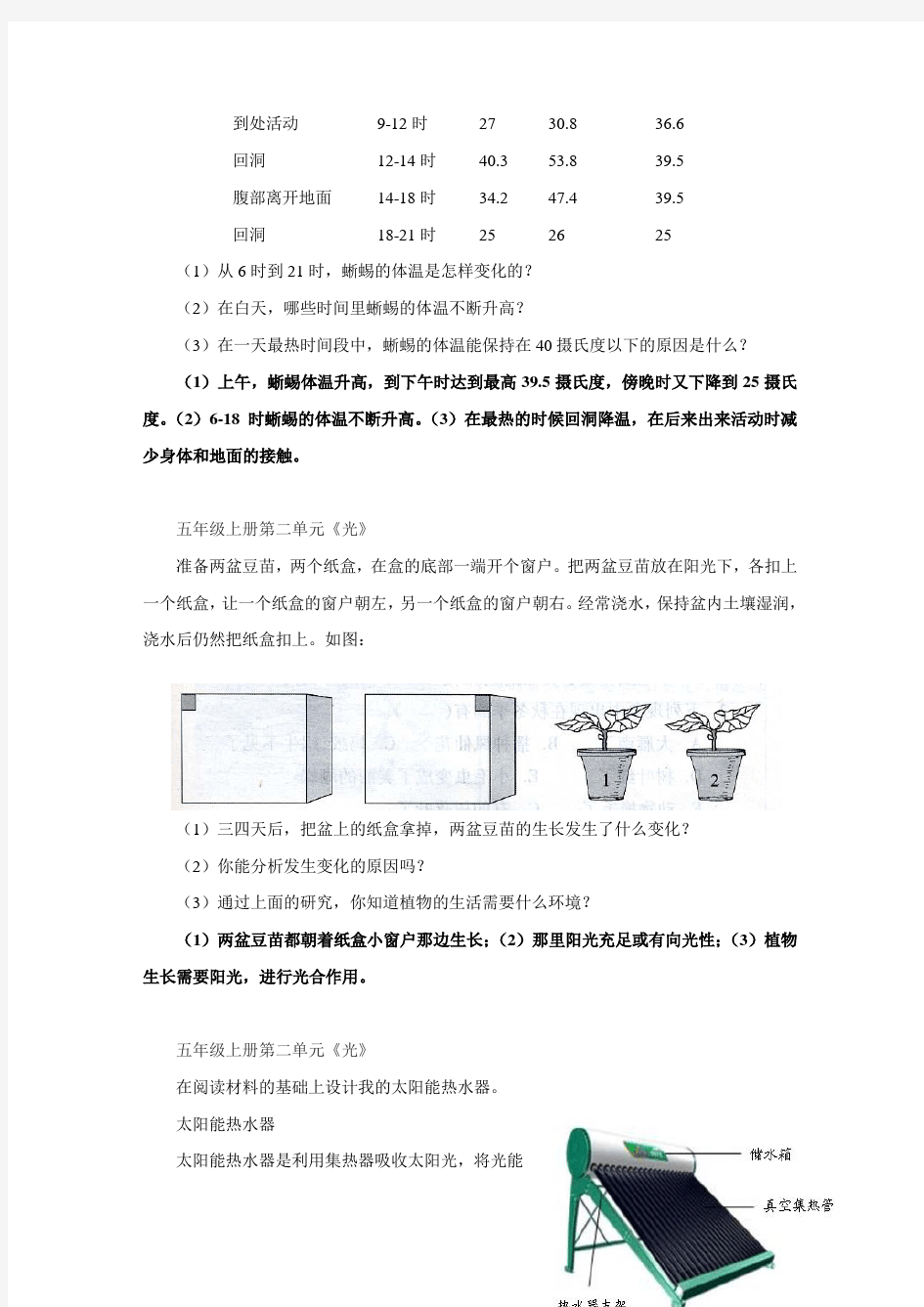

五年级上册第一单元《生物与环境》 下图表示森林生态系统的食物网,据图回答。

(1)属于生产者的是 (2)直接以植物为食的消费者是 (3)请根据图中给出的生物写出2条条食物链。

(4)如果大量捕猎狐,你认为鹰的数量一定时间内将先 你这样推测的理由是: (1)草;(2)兔子、老鼠;(3)草—兔—鹰,草—老鼠—鹰,草—兔—狐狸,草—兔—狐狸—鹰;(4)减少;狐狸大量减少,兔子少了主要天敌大量繁殖,从而鹰的食物充足,从而加快繁殖,数量增加。

五年级上册第一单元《生物与环境》

阅读蜥蜴在沙漠高温环境下的观察记录,观察思考:

活动描述 时间 气温 地表温度 体温 从洞中钻出 6-7时 20 28 25 晒在太阳底下

7-9时

27

29

32.6

鹰

到处活动9-12时27 30.8 36.6

回洞12-14时40.3 53.8 39.5

腹部离开地面14-18时34.2 47.4 39.5

回洞18-21时25 26 25 (1)从6时到21时,蜥蜴的体温是怎样变化的?

(2)在白天,哪些时间里蜥蜴的体温不断升高?

(3)在一天最热时间段中,蜥蜴的体温能保持在40摄氏度以下的原因是什么?

(1)上午,蜥蜴体温升高,到下午时达到最高39.5摄氏度,傍晚时又下降到25摄氏度。(2)6-18时蜥蜴的体温不断升高。(3)在最热的时候回洞降温,在后来出来活动时减少身体和地面的接触。

五年级上册第二单元《光》

准备两盆豆苗,两个纸盒,在盒的底部一端开个窗户。把两盆豆苗放在阳光下,各扣上一个纸盒,让一个纸盒的窗户朝左,另一个纸盒的窗户朝右。经常浇水,保持盆内土壤湿润,浇水后仍然把纸盒扣上。如图:

(1)三四天后,把盆上的纸盒拿掉,两盆豆苗的生长发生了什么变化?

(2)你能分析发生变化的原因吗?

(3)通过上面的研究,你知道植物的生活需要什么环境?

(1)两盆豆苗都朝着纸盒小窗户那边生长;(2)那里阳光充足或有向光性;(3)植物生长需要阳光,进行光合作用。

五年级上册第二单元《光》

在阅读材料的基础上设计我的太阳能热水器。

太阳能热水器

太阳能热水器是利用集热器吸收太阳光,将光能

转化成热能,并通过储水箱将热水储存的设备。目前,技术水平较完善的太阳能热水器是真空集热管太阳能热水器。真空集热管的内、外管之间是真空夹层,以确保冬季管内不结冰,能够正常工作。真空集热管的内管上有一层选择性吸收镀膜,膜层能充分吸收太阳光。真空管里的水吸收热量后,通过循环,加热储箱内的水……

(1)需要的材料:

(2)升温和保温的措施:

(3)实验中需要注意的问题:

(4)设计图:

(1)大纸盒,小饮料瓶,锡箔纸,泡沫塑料等。(2)把瓶子支起来,背面用锡箔反光;对着光的一面用塑料纸罩住;盒子可以改变角度;盒子内外全涂成黑色。(写出其中的几点就可以)(3)略。(4)略。

五年级上册第二单元《光》

把手电筒放置在离自己最近的卡纸前一定距离,让手电筒的光射进小孔,据图回答。

(图一)(图二)

(1)图一的纸屏上能看到手电筒的光斑吗?

(2)图二的纸屏上能看到手电筒的光斑吗?

(3)以上实验说明什么?

(1)能。(2)不能。(3)光是直线传播的。

五年级上册第二单元《光》

设计实验验证光的传播路线。

(1)实验名称:

(2)实验材料:

(3)实验过程(能画图说明更好):

(4)实验现象:

(5)实验结论:

设计实验验证光的传播路线(一)。

实验名称:光是沿直线传播的。

实验材料:手电筒、3张在同一位置打孔的长方形纸、屏、4个夹子。

实验过程:①在三张长方形卡纸的同一位置打一个洞,把这些卡纸分别用夹子夹住横立在桌上,每张卡纸之间间隔15厘米,并排成整齐的一列,使卡纸的小孔在同一直线上。在最后一张卡纸之后约15厘米的地方,再放一个纸屏。②把手电筒放置在离自己最近的卡纸前一定距离,让手电筒的光射进小孔。观察在纸屏上出现的现象,并画出光前进的路线。

③把第二张卡纸向左移动5厘米,同样用手电筒的光对准离自己最近的卡纸上的小孔,仔细观察纸屏上的现象,并画出光前进的路线。④比较两次观察到的实验现象。

实验现象:第一个实验中,手电筒的光通过3张卡纸中间的小孔投射到纸屏上;第二个实验中,纸屏上没有出现手电筒的光。

实验结论:通过比较得知:光是沿直线传播的。

设计实验验证光的传播路线(二)。

实验名称:光是沿直线传播的。

实验材料:空心弯管和直管、手电筒

实验过程:①用手电筒从直管的一端向里照射,我们从管的另一端就可以看到射过来的光。②用手电筒从弯管的一端向里照射,我们从管的另一端却看不到射过来的光。

实验结论:通过比较能证明光是沿直线传播的。

五年级上册第三单元《地球表面及其变化》

你是怎样验证“温度对岩石有破坏作用”这个猜想的?请简单写出实验过程和实验结果。

实验材料:

实验步骤:

实验现象:

实验结论:

实验材料:酒精灯、大理石块、镊子、冷水

实验步骤:点燃酒精灯,用镊子夹住石块。将石块在酒精灯中烧热并立即放入冷水中,使石块冷却,反复操作几次。

实验现象:大石块出现裂缝,甚至看到石屑(小颗粒)掉落……

实验结论:冷和热的作用会使岩石破碎。

五年级上册第三单元《地球表面及其变化》

阅读材料,回答问题:

我国水土流失近357万平方公里

经过28位两院院士、上千名科研人员历时3年的科考,我国水土流失最新现状基本摸清:目前我国水土流失面积达356.92万平方公里,亟待治理的面积近200万平方公里,全国现有水土流失严重县646个,其中82.04%处于长江流域和黄河流域。

科考报告指出,当前水土流失突出表现为四大危害:导致土地退化,毁坏耕地;导致江河湖库淤积,加剧洪涝灾害;恶化生存环境,加剧贫困;削弱生态系统的调节功能,对生态安全和饮水安全构成严重威胁。

(1)当前水土流失带来哪些危害?

(2)为防止水土流失,人们采取了哪些措施?

(1)导致土地退化,毁坏耕地;导致江河湖库淤积,加剧洪涝灾害;恶化生存环境,加剧贫困;削弱生态系统的调节功能,对生态安全和饮水安全构成严重威胁。(2)植树种草,修挡土坝治理水土流失,合理安排生产活动,如陡坡地退耕还林,减少过度放牧,控制牲畜数量等。

五年级上册第三单元《地球表面及其变化》

请设计实验证明土壤中有水,简单地写出实验方法和实验现象。

实验材料:

实验步骤:

实验现象:

实验结论:

实验材料:酒精灯、土壤、试管、试管夹,玻璃片

实验步骤:把土壤放入试管里,点燃酒精灯,加热,把玻璃片盖在试管口。

实验现象:玻璃片上面出现水珠。

实验结论:土壤中有水。

五年级上册第三单元《地球表面及其变化》

阅读材料,回答问题:

云南泥石流致35人死亡107万多人受灾

2008年10月24日至11月2日,云南楚雄彝族自治州出现

历史罕见的秋季持续强降雨天气过程,尤其是11月1日普降大

到暴雨,导致楚雄、双柏、武定、禄丰、元谋、南华等县市遭

受严重洪涝和滑坡泥石流灾害。4日从云南省民政厅获悉,截至

3日22时,滑坡泥石流灾害已造成云南省楚雄、昆明、临沧、

红河、大理、玉溪、保山、昭通、德宏等9个州(市)107.6万人受灾,因灾死亡35人、失踪47人、受伤9人,紧急转移安置受灾群众4.51万人。灾害还造成道路、水库、通信、电力等设施严重受损。其中公路塌方231.36万立方米,毁坏公路130条1733公里,毁坏桥涵63座;小(一)型水库受损1座,小(二)型水库受损7座,小坝塘受损69座,沟渠毁坏55条177公里;通信线路受损2条68公里;电力线路受损4条51.1公里。

(1)雨水对土地有没有侵蚀作用?

(2)什么样的土地最容易发生侵蚀?

(3)侵蚀会给我们带来什么样的灾害?

(1)有侵蚀作用。(2)缺少植被的土地和沙地,坡度大的土地,最容易被侵蚀。(3)侵蚀后给我们带来泥石流和水土流失等灾害,影响我们的生产生活。

五年级上册第四单元《运动和力》

下图的小车是利用什么力前进的?简单的说说其中的运动原理。

(1)

(2)运动原理

(1)反冲力。(2)运动原理:当气球里面的气体喷出的时候,

气球就得到一个反方向的作用力,推动小车前进。

下图装置在地毯上拉动与在桌面上拉动,哪种情况下弹簧秤的读数大?简要说说理由。

(1)(2)理由

(1)在地毯上拉动弹簧秤的读数大。(2)理由:地毯比桌面粗糙,所以产生的摩擦力就大,从而使弹簧秤的读数大。

五年级上册第四单元《运动和力》

实验名称:摩擦力的大小和哪些因素有关?

材料:光滑和粗糙的长条形木板(每组两块)、同样的长方体和圆柱体木块(每组各两块)、钩码(每组若干)

过程和方法:

1.将条形木板一端架高,使之成为一个斜面(约30度角)

2.将两个同样的方形木块分别放在光滑和粗糙的木板上,观察它们在木板上滑下的现象

3.将两个同样的圆柱体木块同时放在一块木板上,一个横放使之向下滚动;一个竖放使之向下滑动,观察现象。

4.在小车上放上钩码,使之运动,记录拉力的大小

5.增加小车上的钩码,使之运动,记录拉力的大小

6.再增加小车上的钩码,使之运动,记录拉力的大小

现象:光滑的木板上的木块比粗糙的木板上的木块受的摩擦力小,因此移动得快;滚动的木块比滑动的木块受的摩擦力小,因此移动得快。小车上的重物越重,受的摩擦力越大,因此所需的拉力也就越大。

注意事项:做重力实验时,小车的运动速度要一样。

特别说明:用重力牵引小车,拉力的大小就是小车受到的摩擦力的大小。

五年级上册第四单元《运动和力》

观察数据,填写表格:

橡皮筋缠绕的圈数与小车行驶的距离关系的实验记录

2.9,6.3,10.7.橡皮筋缠绕的圈数越多,小车行驶的距离越长。

五年级上册第四单元《运动和力》

使用弹簧测力计应注意些什么?

(1)根据被测力的大小选择量程合适的弹簧测力计,不能超量程测量,又不要量程过大;(2)使用弹簧测力计前要进行检查和调零;(3)读数时视线要与指针相平等;(4)拉动弹簧测力计时,一定要沿着水平方向,而且必须悬空,测力计不要与物体表面发生摩擦等。

五年级下册第一单元《沉和浮》

外观一样的两杯液体,一杯是浓盐水,一杯是清水,请你想办法把它们区分开来。

(1)放入马铃薯,观察其在水中的沉浮;(2)采用蒸发的方法,观察其在铁片上的痕迹;

(3)各取相同多的液体,在天平上称出其重量,然后进行比较。

五年级下册第一单元《沉和浮》

同一个马铃薯先后放入两个水槽中,在甲槽中马铃薯是沉的,在乙槽中马铃薯是浮的。这可能是什么原因?你有什么办法让乙槽中的马铃薯沉下去?

原因:(1)甲槽中的液体是清水或是油;(2)乙槽中的液体是浓盐水或浓糖水等。方法:(1)加入足够多的清水;(2)绑上一些能在浓盐水、浓糖水下沉的物体。

五年级下册第一单元《沉和浮》

怎样测量一块泡沫塑料或木块在水中受到多大浮力?

泡沫塑料或木块上连一根细线,在水底安放一个有小孔的物体,再让细线穿过小孔,另一端挂在测力计上,当往上拉测力计时,泡沫塑料或木块受到的浮力就会显示出来了。当然更准确的话这个读数还应该减去泡沫塑料或木块本身的重量。

五年级下册第一单元 《沉和浮》

如下图,用手把一块木块按入水中,然后放手。 (1)请在图中用箭头线画出浸没在水中的木块受力情况。

(2)在刚松手后,木块受到的浮力 重力(选填“大于”“小于”或“等于”)。此时,木块怎样运动?(3)最后,木块的位置怎样?这时木块受到的浮力 重力。(填“大于”“小于”或“等于”)

(1)见图。(4分)(2)大于。向上浮。(3)浮在水面上。等于。

五年级下册第一单元 《沉和浮》

用下列表格中的数据及自己的计算结果回答有关问题。 (1)有人

说,重

的物

体在水中

都会下沉,轻的物体在水中都会上浮。也有人说,大的物体在水中都会上浮,小的物体在水中都会下沉。这些话是否准确?请你以数据说明。

(2)还有人说:比同体积水重的物体在水中下沉,比同体积水轻的物体在水中上浮,与同体积水同样重的物体会悬浮在水中。这话是否准确?请你以数据说明。

(1)两个说法都不准确,比如干松木(1600千克)比铝(1350千克)重,但比较重的干松木沉,而比较轻的铝浮。大块的钢铁(1立方米)沉,小块的蜡(0.5立方米)浮。

(2)这个说法比较准确。比同体积水重的钢铁在水中下沉,比同体积水轻的酒精在水中上浮,与同体积水同样重的某种混合物悬浮在水中。

五年级下册第二单元《热》

请用以下材料设计实验证明“空气具有热胀冷缩的性质”,列出实验计划。热水足量、常温水足量、冰水足量、1只小锥形瓶、3只烧杯、1个气球。(10分)

实验名称:

实验器材:

实验步骤:

观察发现:

实验结论:

实验名称:空气是否具有热胀冷缩的性质

实验器材:热水足量、常温水足量、冰水足量、1只小锥形瓶、3只烧杯、1个气球。

实验步骤:(1)锥形瓶上套上气球,注意不要往气球里吹气;(2)把套上气球的锥形瓶放入装了常温水的烧杯中,观察现象;(3)把套上气球的锥形瓶放入装了常温水的烧杯中,观察现象;(4)把套上气球的锥形瓶放入装了热水的烧杯中,观察变化;(5)把套上气球的锥形瓶放入装了常温水的烧杯中,观察变化;(6)把套上气球的锥形瓶放入装了冰水的烧杯中,观察变化。

观察发现:套上气球的锥形瓶放入装了常温水的烧杯中没有什么变

化,放入装了热水的烧杯中看到气球明显的鼓起来,再放入常温水的烧杯

中又恢复原状,最后放入装了冰水的烧杯中气球向瓶里收缩。

实验结论:空气具有热胀冷缩的性质

五年级下册第二单元《热》

实验研究问题:哪些材料传热本领强?

材料:1、铁片、铝片、塑料片、玻璃片、木片、卡纸片、棉布片、

陶瓷片各一片、橡皮泥(里面加1/3的细砂与橡皮泥揉均匀,可较好的防止橡皮泥加热变软)若干块,边长为15厘米的白纸,回形针:2、酒精灯、三脚架、火柴、小瓶盖、直径为20厘米的圆铁片。

过程和方法:用提供的材料分别制作成同样大小、厚度一致的可以装水加热的"锅",装

上同样多的水,给它们同时加热,看哪个"锅"里的水最先冒泡或最先烧开。实验结果:金属传热快,水会先热。

注意事项:

1、用橡皮泥围在铁片、铝片、玻璃片、陶瓷片的四周做成"锅圈",橡皮泥要紧贴在材料上以防止漏水,不要太薄,高度不能太高、最好不要超过1厘米。

2、各种材料的"锅"可以离圆铁片的中心稍远一些,且距铁片中心的距离要差不多;

3、尽可能保证各种材料的"锅"底都比较平整的放在圆铁片上;

4、让酒精灯的火焰给圆铁片的中心处加热;

5、要注意安全,不要被火烧伤,也不要被热水烫着。

五年级下册第二单元《热》

看图,回答问题

(1)右图的气温计是根据什么原理制成的。

(2)它能测量的最高温度是多少(单位℃)?

(3)它能测量的最低温度是多少(单位℃)

(4)现在测量的温度是多少(单位℃)?

(1)空气的热胀冷缩原理。(2)50℃。(3)—30℃。(4)26℃(写25℃也可,因为图片太小可能会不是很清楚)

五年级下册第二单元《热》

看图,回答问题。(8分)

(1)请画出加热后烧瓶内小玻璃管中水位变化。

(2)说用文字描述这个实验现象:

(3)这个实验说明了什么?

(1)看图

(2)烧瓶加热后,里面的水受热体积膨胀,水面上升

(3)水受热体积会膨胀

五年级下册第二单元《热》

实验名称:热传递

研究的问题:热是怎样传递的?

材料:一杯红色热水、一杯无色冷水:蜡烛;火柴棍、铜丝、蜡烛油、酒精灯、铁架台。过程和方法:

1、在一杯红色的热水中,沿着烧杯壁慢慢加入一杯凉水,仔细观察冷水和热水融合的过程。

2、点燃蜡烛作为热源,用于感觉一下,手在火焰的哪个方向上感觉更热?趴在一段铜丝上,每隔一段距离用蜡粘上一根火柴棍,将铜丝的两端固定在铁架台上,并使火柴都向下悬挂,在铜丝的一端用酒精灯加热。

实验结果:

1、发现冷水倒入热水中,先直接流到杯底,然后慢慢的从杯壁往上流,说明加入的冷水受到了热开始上浮了。

2、实验结果非常明显,火焰上方感觉热多了,说明热在空气中主要是向上传递的。

3、靠近酒精灯的火柴棍先掉下来,接着依次掉下来,直至最远一根。注意事项:在第三个实验中,固定火柴棍时,注意每根间隔都不要太长。特殊说明:液体对流实验还可以这样做:找一个烧杯,并在杯底放一些锯末,往烧杯中倒入水,用酒精灯对水进行加热,可以看到锯末自下向上慢慢升起来,当接近水平面时又慢慢降下来。在加热过程中,水中的锯末总是这样上升下降。过一会儿,整杯水就由凉变热了。

五年级下册第三单元《时间的测量》

两个彻底相同的秋千,一个大人(较重)和一个小孩(较轻)分别荡在两个秋千,在相同的时间内,谁荡的次数多?为什么?

两个人荡的秋千次数一样多。因为秋千相当于摆绳,人相当于摆锤,摆动的快慢和摆绳长短有关,与摆锤的轻重无关。因为秋千的长度相同,所以摆动的快慢相同,相同的时间内摆动的次数相等。

五年级下册第三单元《时间的测量》

实验名称:摆的实验

研究的问题:摆的快慢跟什么有关?

材料:摆绳(每组一根)、钩码(每组两个)、铁架(每组一个)、秒表(每组一个)、量角器(每组一个)

过程和方法:

1.把摆绳固定在铁架上,在摆绳上挂上一个钩码

2.轻轻推动摆绳,记录摆摆动10次的时间

3.在摆绳下端增加一个钩码,记录摆摆动10次所需的时间

4.在摆绳下端只留一个钩码,将摆绳的长度增加一倍,记录摆摆动10次的时间

5.将摆绳长度变回第一次实验的长度,使用量角器分别测量摆动幅度小于15度、等于15度、大于15度时摆摆动10次的时间

6.比较分析数据

现象:摆摆动10次所需的时间只受摆长的影响,其他因素不能影响摆的摆动时间。摆长增加一倍后,摆摆动10次所需的时间大约也会增加一倍。

(自己在家中能不能找些小材料,做这个小研究,在实验中能否发现摆的快慢跟什么有关?)

五年级下册第三单元《时间的测量》

在钟表发明以前,古代的人们是怎样测量时间的呢?

太阳的东升西落告诉我们地球在不停地运动,这是一种比较稳定的运动。自古以来,人们就利用这种运动测量时间,制成了日晷和太阳钟。不过,阴天和夜晚它们就不起作用了,古人就用火和水来计时,又出现了“水钟”和“蜡烛钟”等测量时间的工具。

五年级下册第四单元《地球的运动》

如右图用一支蜡烛作太阳,用一只小地球仪从

西向东绕蜡烛运转。当转到位置③时,北半球阳光

()射,是()季;南半球阳光()射,

是()季。

斜,冬,直,夏。

五年级下册第四单元《地球的运动》

对于北极星的“不动”,你是怎样解释的?

地球在自转和公转过程中地轴始终对着北极星。

五年级下册第四单元《地球的运动》

看图,回答问题:

如右图,太阳光能照亮整个地球吗?

请用阴影表示不能被照亮的部分。

如右图,A、B代表纽约和北京,北京是中午

12点纽约是晚上23点,请在()中填上北京或纽

约。

A代表()

B代表()

(1)不能。(2)(略)。(3)北京。(4)纽约。

五年级下册第四单元《地球的运动》

运用所学知识看图思考,北京、上海、重庆、拉萨、哪

个城市先迎来黎明,请按先后顺序进行排列。

(1)(2)(3)(4)(5)

说说你这样排列的理由是什么?

(1)上海;(2)北京;(3)重庆;(4)拉萨;(5)乌鲁木齐。

五年级下册第四单元《地球的运动》

探究名称:观察地球运动

探究目的:进一步认识地球的自转。

探究准备:放大镜、胶带、白纸、笔、手表。

探究过程:

(1)用胶带把放大镜的手柄固定在椅子上,使镜面露在椅外。

(2)把椅子放在太阳刚下。

(3)把白纸放在镜下,渐渐移动,直到在白纸上找到一个极小亮点为止,固定好位置。

(4)用笔沿小光点外圈画好一个小圆圈。

(5)观察小光点是否移出小圆圈。

想想,这个实验说明了什么?

这个亮点是太阳缩微点,过一段时间,小亮点会移出小圆圈,说明地球在不停地自转。

2019年教科版小学《科学》新教材解读

2019年教科版小学‘科学“ 新教材培训研讨会资料四北 京四 esph

目一一录 一二小学科学教材(3~6年级)修订报告(1) 二二相关文献(9) esph 三二教科版小学科学教材内容框架(科学知识目标)(16) 四二3~6年级上册各单元概述(28) 五二教材前期试教资料(53)

一二小学科学教材(3~6年级) 修订报告 继一二二年级教材送审之后,根据教育部‘小学科学教材修订送审工作有关要求的通知“,我们对本版3~6年级的科学教材进行了全面修订三 通知中明确,这次修订的目的是使教材的质量得到提升,具体要求是加强整体设计,遵循儿童发展规律三遵照这一目的和要求,我们此次修订的重点是以课程标准为核心,调整现行教材的框架结构和相关内容,提升和改进教学活动的原有设计三esph 一二教材框架结构和内容的调整 (一)调整情况 2017年颁布的小学科学课程标准的一个重要变化,是在内容标准部分进行了学段划分,突出了大概念在学生发展中的作用,强调了学习进阶理论在设计中的地位三我们清醒地意识到,虽然我们编写的教材已经采取了以概念为核心的框架结构,但如何将大单元的结构方式与课程标准的目标体系更完美地融合,仍然有许多工作要做三我们首先将现行3~6年级本版教材的教学目标与课程标准4个领域的207项学段目标逐一核对,结果显示,两者的吻合度还是比较高的,但也发现了与学段目标不够吻合的部分,例如地球与宇宙科学领域的13.1-3目标现行教材是在高年段实现的,为此我们采取了在三年级下册增设 太阳二地球和月球 单元的措施三对个别学段目标的错位,我们进行了单元的拆解或合并,例如 新的生命 分别植入 植物的生长变化 和 动物的一生 , 温度和水的变化 与 溶解 合并为 水 ,呼吸和消化器官的教学集中在了一个单元三至于现行教材中存在个别超出学段目标的部分,则做了删除处理,例如 沉与浮 单元,不再进行浮力的比较,而是指向工程与技术,更名为 船的研究 , 我们的身体 单元主题更明确为 健康生活 三 经过这样的调整,我们达到了如下效果: ?将原3~6年级32个单元减少为28个(3二4年级每册3个单元共计24学时, 5二6年级每册4个单元共计28学时),降低了教材难度,减少了课程容量三?对大部分的主题和内容进行了原有设计的提升和改进,使修订后的教材既具有延续性又提高了质量三

小学科学教科版五年级上册

1、情境导入 1.1 你听说过火山和地震吗?我们先来看一段视频,思考火山和地震使地形发生了什么样 的变化? 2.探索新知 1.2 从视频中我们看到火山和地震使地表发生了变化。下面,我们通过一些事例来了解火 山和地震怎样改变着地表的地形地貌。 1.3 图中苏尔特塞岛你知道它是怎样形成的吗?

(提示:请阅读课本第一段文字) 1.4 1963年,冰岛以南的大西洋中,一艘渔船在海面作业,人们突然看到那里的海水汹涌翻 滚,烟柱腾空而起,结果一昼夜之内在海面升起了一座岛屿——苏尔特塞岛,为冰岛共和国增加了一块新的土地。 苏尔特塞岛的形成与火山喷发有关,火山喷发的岩浆冷却和堆积形成了新岛屿。 1.5 2007年,所罗门群岛发生的八级地震,使一座名为拉农加的岛屿拔高了3米,岛屿周 围的瑚珊礁受此影响露出水面。

1.6 1920年12月16日宁夏南部海原县8.6级大地震,这次地震山崩地陷,山地开裂,河流 堵塞,最终形成堰塞湖。 1.7 从以上的几个事例中,我们发现火山和地震改变着地表的地形和地貌。引起火山和地 震的原因是什么? (提示:阅读课本后并讨论3分钟) 1.8 我们知道地球的内部构造从外到内分为三个圈层,地壳、地幔、地核。 火山和地震就是由地球内部运动引起的。地震主要发生在地壳这一部分,而火山喷发则和地壳及地幔的岩浆活动有关系。

1.9 许多科学家认为,组成地球外壳的岩石圈原来是一个整体,后来地球内部运动的力量 使它分裂成六块,分别是亚欧板块、非洲板块、美洲板块、南极洲板块、太平洋板块、印度洋板块。 1.10 这些大陆板块通过相互碰撞、分离、平移等运动方式,导致地表形态发生巨大变化。 下面,我们来看一段视频。

2021新教材教科版小学科学四年级下册:1.7《种子的传播》教学设计

1.7 《种子的传播》教学设计 教学背景分析 本节课是在观察了花、果实、种子的基础上,对植物果实和种子特征做进一步探究,让学生经历猜想、推测、验证、说明的探究活动,明确把种子散播到远处的科学意义。 学生对本课学习内容非常感兴趣,知道一些植物传播种子的方式,如蒲公英随风飞向远方;也具备一定的科学探究能力,能从果实和种子的特征联想到其传播方式,但在科学语言的准确描述和科学探究活动的组织实施等方面还有待进一步培养与提高。 本课内容包括以下两个方面。 第一,观察油菜传播种子的方式。学生要观察油菜种子,在捏油菜果荚的活动过程中发现其特点,推测出油菜传播种子的方式。 第二,观察其他植物传播种子的方式。学生将通过比较、分析不同植物的果实和种子,发现各自的特殊构造,了解种子的不同传播方式。 教学目标 ●科学概念: 1.植物传播种子有不同的方式,都是为了能将种子散布得更广,有利于繁殖后代。 2.种子和果实的外部形态、结构与种子传播方式之间是有联系的。 ●过程与方法: 1.在观察的基础上进行合理的假设。 2.利用测量、实验等方式寻找证据验证推测的过程。 ●情感、态度、价值观: 1.有探究植物种子传播方式的欲望。 2.培养亲近大自然、热爱大自然的意识,发展对周围事物的好奇心。 教学重点 观察种子传播的方式。 教学难点 种子和果实的外部形态、结构与种子传播方式之间的联系。

教学准备 演示:椰果,水槽、电扇、卷尺 分组:油菜、鬼针草、蒲公英、番茄、苍耳、中华槭、椰子、莲蓬等果实和种子、放大镜、尺子 教学过程

学习指导 观察记录表 教学评价 评价依据: 1.观察记录表 2.测试结果 3.梳理概念的泡泡图或表格 4.课堂表现及交流水平 教学后记 一、教科版小学科学四年级下册期末复习实验综合题 1.科学探究题。 如图电路中的小灯泡不亮,请你检测一下是什么地方出故障了。根据出现故障的原因,说说你会采取什么方法加以解决。

教科版小学五年级科学下册各单元知识点

教科版小学五年级科学下册各单元知识点 第一单元沉和浮 一物体在水中是沉还是浮 1、物体在水中(有沉有浮),判断物体沉浮有一定的标准。只要物体不沉入水底,就说明这个物体是 浮的。 2、同种材料构成的物体,在水中的沉浮与它们的轻重、体积大小没有关系,沉浮状况不改变。如:一 块完整的橡皮放在水中是沉的,切四分之一放入水中还是沉的。一个苹果是浮的,切二分之一还是浮的。一个回形针是沉的,两个串在一起还是沉的。一块木块是浮的,分成一半还是浮的。 二沉浮与什么因素有关 1、对于不同种材料构成的物体,我们在判断在水中的沉浮时,往往采取改变一个因素、控制其它因到 素不变的的方法来研究。对于不同种材料制成的物体,大小相同判断轻重,轻的容易浮重的容易沉。 轻重相同看大小,大的容易浮小的容易沉。(体积大、重量小的物体容易浮;体积小、重量大的物体容易沉。) 2、小瓶子和潜水艇都是在体积不变下通过加减水改变轻重来实现沉浮的。 3、潜水艇既能在水面上航行,又能在水下航行。潜艇有一个很大的压载舱。打开进水管道,往压载舱 里装满海水,潜艇会下潜,打开进气管道,用压缩空气把压载舱里的海水挤出舱外,潜艇就开始上浮。 4、潜水艇是通过改变(自身的重量)来控制沉浮的,潜水艇应用了物体在水中的(沉浮原理)。 三橡皮泥在水中的沉浮 1、我们把物体在水中排开水的体积叫做排开的水量。 2、改变物体排开的水量,物体在水中的沉浮可能发生(改变), 3、一块橡皮泥放入水中是沉的,你有办法让它浮起来吗? (做成空心)、(做成船形)、(做成碗形)、(做成花瓶形)等。 4、相同重量的橡皮泥,做成不同形状后,(排开的水量)越大,就越容易(浮)。 5、为什么铁块在水中是沉的,而钢铁造的大轮船却能浮在水面上? 答:因为把钢铁做成轮船的形状,会大大增加轮船排开的水的体积。 6、总结:各种形状的实心橡皮泥在水中是沉的,要让橡皮泥浮起来,可以在大小不变下改变重量,如 挖空成船或碗形。重量不变的下改变大小,如做成空心的各种形状。物体在水中的沉浮和它所排开的水量有关。排开的水量指物体在水中排开的水的体积,也指物体与水相接触的体积。全部沉入水里的物体排开的水量就是物体自己的体积,浮在水面上的物体排开的水量指物体在水下面部分的体积。铁制的大轮船能浮在水面上,因为它排开的水量特别的大。 四造一艘小船 1、相同重量的橡皮泥,(浸人水中的体积越大)越容易浮,它的(装载量)也随之增大。 2、要用橡皮泥造一只装载量比较大的船,一是重量不变的前提下造得尽量大,使船排开的水量大,二 是做些船舱,放物品时使船身保持平稳。 五浮力 1、把泡沫塑料块等往水中压,手能感受到水对泡沫塑料块有一个向(上)的力,这个力我们称它为水 的(浮力)。可以用(测力计)测出浮力的大小。 2、放在水面上的物体,都会受到水的(浮力),浮在水面上的物体,浮力等于重力。下沉的物体在水 中也受到(浮力)的作用,沉在水底的物体,浮力小于重力。浮力和重力的方向(相反),浮力向(上),重力向(下)。 3、当物体在水中受到的(浮力大于重力)时就(上浮);当物体在水中受到的(浮力小于重力)时就 (下沉);浮在水面的物体,浮力(等于)重力。 4、测量泡沫在水中受到的浮力,用测力计拉住绳子通过底部滑轮让泡沫沉入水底,浮力=拉力

教科版小学科学五年级上册教材分析.doc

教科版小学科学五年级上册教材分析 一、指导思想: 以培养小学生科学素养为宗旨,积极倡导让学生亲身经历以探究为主的学习活动,培养他们的好奇心和探究欲,发展他们对科学本质的理解,使他们学会探究解决问题的策略,为他们终身的学习和生活打好基础。 二、教材分析: 本册教材由“生物与环境”、“光”、“地球表面及其变化”、“运动和力”四个单元组成。 第一单元生物与环境 本单元所涉及到的科学概念有: 1、植物对环境有基本的需要。如空气、水、空间等。 2、动物对环境有基本的需要。如空气、水、空间和食物等。 3、植物和动物都会对它们需要的环境进行选择。不同的生物对环境都有着自己所特有的需求。如光照强度、水分多少、食物种类等。 4、植物与动物、动物与动物之间有着非常复杂的关系。如食物关系等。 5、生物与生物之间是相互依存,相互影响的。

6、在一定范围内的生物必须和平共处,生态平衡受到破坏,生物的生存就会受到威胁。 第二单元光 本单元中的科学概念 1、物体影子的长短、方向、大小和光源的位置、方向、以及物体和光源的距离有关;影子的形状和光源所照射的物体侧面的形状有关。 2、光是直线传播的。光在传播过程中碰到物体,改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做光的反射。反射光也是直线传播的。 3、光的反射原理在生产生活中广泛应用,但有时候反光也给我们带来不便和危害。 4、许多光源在发光的时候也在发热。太阳是地球最大的光源和热源。光强热量就大,光弱热量就低。 5、物体吸收太阳光和热的多少和物体材料的特性、接受光的位置、角度有关。 6、太阳能是一种清洁、节能、安全的能源,人类一直都在研究如何接收更多的太阳光,以便获得更多的热能,太阳能热水器和太阳灶就是一些成功的事例。 7、太阳能热水器的基本构造、工作过程及简单原理。

教科版小学科学五年级下册科学概念

小学科学五年级下册科学概念 第一单元运动和力 《我们的小车》 ●重力是作用在物体上的向下的拉力或压力;足够的拉力能够使静止的物体运动起来, 《给小车装上动力》 ●物体被拉长、压缩、弯曲时能产生弹力。橡筋的弹力能够带动小车运动。 ●橡筋产生的弹力越大,带动小车运动的速度也越快。 《给小车安个螺旋桨》 ●旋转的螺旋桨会对空气产生作用力,空气也会对螺旋桨产生反作用力。 ●用螺旋桨可以带动小车运动,螺旋桨旋转得越快,小车的运动速度越快。 《像火箭那样启动小车》 ●吹足气的气球能产生反冲力,气球产生的反冲力能带动小车运动。 《小车载重》 ●在一定的动力作用下,小车的运动速度与小车的载重量是有关系的:载重量越大,运动的速度越慢。 ●小车的载重量的大小与改变其运动状态的力的大小也是有关系的:小车的载重量越大,启动小车力量就越大,阻止小车运动的力量也越大。 《运动与摩擦力(一)》 ●两个相互接触的物体在发生相对运动时,物体表面凸起的地方会相互碰撞并破坏,即产生摩擦。摩擦会阻碍物体的运动。 ●摩擦力的大小与两个物体接触面的光滑程度有关:表面越光滑,摩擦力越小;表面越粗糙,摩擦力越大。 ●摩擦力的大小与物体的重量有关:物体越重,摩擦力越大;物体越轻,摩擦力越小。 ●摩擦力的大小还与物体的运动方式(滚动还是滑动)有关:相同重量的物体,一般在滚动状态下比在滑动状态下产生的摩擦力要小。

《运动与摩擦力(二)》 ●小车的运动,有时需要增加摩擦力,有时需要减少摩擦力。 ●根据不同的需要,人们可以采用不同的方法来增加物体间的摩擦力,或减少物体间的摩擦力。如:改变接触面的大小、改变接触面的光滑程度、改变物体的运动方式等。 《控制小车的快慢》 ●影响小车运动速度的因素是多方面的,我们可以通过控制和改变其中的影响因素来改变小车的运动速度。 《设计我们的小车》、《制作我们的小车》 ●我们自己设计制作的小车可以通过不断的改进,不断地提高运动速度。 本单元核心概念 ●改变物体(静止或)运动状态,必须有力的作用,作用力的大小、方向影响着物体的运动状态。物体的质量(本单元使用载重来表达)也影响着运动。 第二单元时间(测量) 《时间在流逝》 ●“时间”有时是指某一时刻,有时则表示一个时间间隔(即时长)。 ●钟表是现代人们用于计量时间的常用工具,秒针转动一圈为一分钟,分针转动一圈为一小时…… ●在不同的情况下,我们对相同时间(时长)的主观感受会不一样,但时间是以不变的速度在流逝的。借助自然界有规律运动的事物或现象,我们可以估测时间。 《在时钟发明之前》 ●古时候的人们根据生活的需要,把昼夜交替的一个周期算作一天,并把一天划分为十二个时辰。 ●随着时间的变化,阳光下物体的影子的方向、长短也会慢慢地发生变化,根据太阳和影子的关系,古人制成了“日晷”用于计量时间。 《夜间的计时器》、《用水测量时间》、《做一只水钟》 ●古人还利用燃烧的蜡烛、流动的沙子、流动的水等制成计时的工具,因为它们的运动是有规律的。 《用摆计时的钟》

小学科学教科版五年级上册

科目版本小学科学教科版五年级上册章节课名第三单元第五课雨水对土地的侵蚀学习目标科学知识目标 1.知道雨水能侵蚀土地,使土地表面形态发生变化。 2.了解侵蚀使地表的地形地貌发生改变。 科学探究目标 3.能够通过模拟实验探究雨水对土地的侵蚀。 4.能够作出推测并设计模拟实验,探究影响侵蚀的因素。 情感态度价值观 5.能够关注到自然界的侵蚀现象。 具体环节设计 教学环节页码内容 1.教师上课 1.情境导入 1.1 同学们请看下图,为什么土地会有那么多的沟壑?

(学生思考并说出自己的想法) 1.2 有的同学认为是风的作用,有的认为是雨水冲走了土壤,留下了沟壑。那么,雨水会 不会对土地产生影响?土地会发生什么变化?流过土地的雨水会变成什么样呢?今天我们 一起来学习《雨水对土地的侵蚀》。 2.探索新知 1.3 下雨是我们常常经历的天气现象,你们有没有注意到下雨后土壤和雨水发生了什么样 的变化吗? (提示:学生交流2分钟)

1.4 同学们的想法和推测是否正确呢?我们来做一个模拟实验,看 看雨水是如何影响土地的。 首先我们要准备一些实验器材:装土壤的容器、喷水器、接水 容器。 然后将土壤装入容器中,将其中一边垒高,做成一个“斜坡”, 并用小铲子把土壤拍紧。 再用喷水壶向斜坡洒水,观察“斜坡”表面有什么变化,接水 容器中的水有什么变化。 1.5 下面让我们一起来观看实验视频,仔细观察当“雨水”降落到“斜坡地形”上时,发 生的现象,以及雨水的变化。 1.6 交流一下你们在实验中的发现。下雨时,土地发生了什么变化?雨水落到土地时,雨 水怎样了?比较接水容器里的径流和雨水,它们有什么不同?还有其他发现吗?

最新(新教材)完整版 教科版小学四年级科学 上册:全册全套教案教学设计

2020秋教科版小学四年级科学上册 全册教案教学设计 目录: 声音 1.听听声音 2.声音是怎样产生的 3.声音是怎样传播的 4.我们是怎样听到声音的 5.声音的强与弱 6.声音的高与低 7.让弦发出高低不同的声音 8.制作我的小乐器 呼吸与消化 1.感受我们的呼吸 2.呼吸与健康生活 3.测量肺活量 4.一天的食物 5.食物中的营养 6.营养要均衡 7.食物在口腔里的变化 8.食物在身体里的旅行 运动和力 1.让小车运动起来 2.用气球驱动小车 3.用橡皮筋驱动小车 4.弹簧测力计 5.运动与摩擦力 6.运动的小车 7.设计制作小车(一) 8.设计制作小车(二)

新教材教科版科学四年级上册:1.1 听听声音教案 第一单元声音 1.1听听声音 教学目标 1.知道我们周围有各种不同的声音,我们虽然看不见它,但可以感受它。 2.引导学生用高低,强弱,悦耳和刺耳等词语来描述声音。 3.给声音进行简单的分类,知道声音可以分为大自然的声音、动物发出的声音、人类活动发出的声音。 4.对声音的知识产生浓厚的探究兴趣,并能对声音提出一些有意义的问题。 教学重点 会用词语来描述我们周围的声音,并能对声音提出一些有意义的问题。 教学难点 用词语来描述我们周围的声音,并能对声音提出一些有意义的问题。 教学准备 包含各种声音的音频视频素材、声音记录表等。 教学过程 一、导入 出示图片

观察图片,想象图片中事物发出的声音,将学生的注意力汇聚到声音这个问题。 学生进行交流讨论,用简单的词语描绘自己想象的声音是怎样的。 将注意力集中到声音上。 二、聚焦 试着举例说一说你听到过的声音,用什么词语可以描述它。 学生交流与讨论。 听到的声音声音是怎么发出来的对声音主要特点的描述咳嗽声人的喉咙男人的咳嗽声低沉,女人的高 雷声云层的碰撞产生响(强),低,比较刺耳 溪水声溪水撞击物体比下雨声响,悦耳 马蹄声马蹄撞击地面比较沉闷(低),有节奏 敲门声手指撞击门比较响(比较刺耳) 笛子声嘴巴吹,手指按很动听,一会高,一会儿低 三、探索 活动一:观看视频描述你听到的交通工具的声音。 提示:对听到的声音进行记录,描述。

(完整版)教科版小学科学五年级下册复习题及解答

教科版小学科学五年级下册复习题及答案 一、填空题: 1、用手将水面上的泡沫向下压时,会感到有个向上的力,这个力是浮力。物体在水中的沉浮和它所排开的水量有关。潜水艇是在体积不变下通过加减水改变轻重来实现沉浮的。 2、温度计的工作原理是利用液体热胀冷缩的性质。 3、夏天安装电线时,两根电线杆之间的电线不能拉得太紧,否则到冬天时会由于电线受冷收缩,电线就容易被拉断。 4、热在传递时由热源为起点,由热的一端向冷的一端传递。离热源越远,热传递的时间越长。一般来说,金属的传热能力比非金属强。 5、古希腊天文学家托勒密提出“地心说”后,波兰天文学家哥白尼在其著作《天体运行论》提出了“日心说”。 6、物体在水中排开水的体积叫做排开的水量。 7、比较液体体积轻重的仪器叫比重计。 8、水受热时体积膨胀受冷时体积收缩,我们把水的体积的这种变化叫做热胀冷缩。 9、热总是从较热的一端传向较冷的一端,通过直接接触,把热从一个物体传给另一个物体,叫做热传导。 10、一个沉的物体在空气中测得的重力是7.5N,在液体中测得的重力是5N,它受到的浮力是2.5N_。 11、一个能浮的物体自身的重力是2N,用6N的力把它压入水中,它受到的浮力是4N。 12、写出人们在认识地球的历史过程中著名科学家的名字。(至少三位)托勒密、布鲁诺、哥白尼。 13、随着时间的变化,物体在阳光下的影子的_长短_和__方向_也会慢慢地发生变化。 14、通过我的反复实验发现,摆在每分钟来回摆动的次数与摆长有关,与摆幅无关,与摆重无关。 15、像金属这样导热性能好的物体称为热的良导体,像塑料、木头这样导热性能差的物体称为热的不良导体。 16、不同的材料构成的物体,如果体积相同,重的物体容易沉;如果重量相同,体积小的物体容易沉。 17、日晷利用光影计时,水钟利用滴水的等时性原理计时,摆钟的出现提高了计时的精确度。 18、热的传递方式有热传导、对流、热辐射三种。 19、我国目前采用的标准时间是北京时间。 20、昼夜交替是由地球自转引起的,四季更替是由地球公转引起的。 21、地球自转的方向是自西向东,地球公转的方向是自西向东。 22、一般物体在受热时体积_膨胀_,受冷时体积__收缩__,我们把物体的这种变化叫_热胀冷缩_。 23、地球自转时,地轴始终倾斜着指向北极星。这就是北极星“不动”的秘密。 24、一石块挂在弹簧测力计上,在空气中称时,弹簧测力计的示数是4.7牛,把它全部浸入水中称时,弹簧测力计的示数是2.7牛,该石块所受水的浮力是__2牛__。 25、通过格林尼治天文台的经线被定为 0度经线。 二、判断题: 1、沉在游泳池水底的实心球没有受到水的浮力。(×) 2、物体在水中的沉浮和它所排开的水量有关。(√)

教科版小学科学五年级下册实验教案(全册)

物体在水中是沉还是浮 【实验目的】 1、对物体沉浮做出预测,并用实验验证,做好记录。 2、学会用切分和叠加物体的方法研究沉浮变化。 【教学重点】 同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,沉浮状态不改变。 【教学难点】 帮助学生及时纠正自己的错误概念。 【教学准备】 教师演示实验:水槽1个,大小相近的砖块、木块和塑料块各一。 小组实验一:水槽1个,物体7种(小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮),实验记录表(教材第2面)。 小组实验二:水槽,萝卜,橡皮(与实验一共用),小刀1把,回形针10枚,木块3块,实验记录表(教材第3面)。 【教学过程】 一、观察物体的沉浮: 1、谈话:物体在水中是沉还是浮?哪些物体在水中是下沉的,哪些物体在水中是上浮的呢? (预设:在自由发表的前提下,及时抓住学生的错误概念或不完整表述,引发认知冲突,激发探究沉浮的兴趣。) 2、把砖块和木块分别轻轻放入水里,观察它们在水中的沉浮情况。 操作过程:把水槽放在展示台上。出示砖块,轻轻从水面放入水中,观察它的下沉过程,板书:沉。再出示木块,同样轻轻从水面放入水中,观察它的沉浮情况,板书:浮。 (活动要点:规定放物体的操作要求,确定判断沉浮的标准。) 3、把塑料块轻轻放入水里,观察它在水中是沉还是浮。

操作过程:先猜测塑料块的沉浮。再根据操作要求轻轻放入水中,观察它的沉浮情况,板书:浮。 (说明:若选择的是高密度的塑料块,可能会出现塑料块的大部分浸入水中,可指出只要物体的一部分露出水面,就说明是浮的。限于学生的认知能力,暂时回避“悬浮”概念。) 二、观察更多物体在水中的沉浮: 1、教师从小袋子取出7种物体,分别是小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮。 2、以小石块为例,讨论完成教材第2面表格的前面2行“预测”、“理由”的填写,并建议沉浮可用往上或往下的箭头符号来表示。 3、学生独立完成其他物体的“预测”、“理由”这2行表格的填写。 4、小组领实验器材,分工合作,进行实验观察,完成实验记录表。 5、组织交流: 把我们的预测与实验结果相比较,预测正确的有哪些,预测不正确的有哪些? 整理自己的预测理由,想一想物体的沉浮可能与什么因素有关呢?(随机罗列各因素,如体积大小、轻重、形状、材料、是否空心等,以备后面活动中进行探究。) 6、还可以按教材第2面的卡通人物对白,试试其他身边的小物体的沉浮,对影响沉浮的因素作进一步的思考。 三、观察同一种材料构成的物体在水中的沉浮: 1、小组整理实验材料,留下水槽、萝卜、橡皮,装好另外几种物体放置一边,教师出示小刀,演示切分方法(说明:排除无关材料的干扰,用新材料新活动再次激发学生探究兴趣,并对小刀的安全使用作必要的说明,为避免划破桌面,建议垫一块小木板或硬纸板),引导思考:橡皮在水中是沉的,把橡皮切成一半大小,还会沉吗?再切成四分

2021新教材教科版小学科学四年级下册:1.4《茎和叶》教案

第1单元第4课《茎和叶》(2课时) 科学概念目标 1. 植物的叶在茎上的分布有利于接受更多的阳光。 2. 植物的茎有运输水分和养料的作用。 3. 植物的叶有吸收阳光和蒸腾水分的作用。 科学探究目标 1. 有依据地对植物茎的作用进行猜测。 2. 在教师指导下设计实验,研究植物茎的作用。 3. 用适宜的方式描述实验的结果。 科学态度目标 激发研究植物的兴趣。 科学、技术、社会与环境目标 意识到植物与人类生活的关系,知道保护植物就是保护人类自己。 【教学重点】 能用实验的方法证实植物的根有运输水分的作用,认识到植物的叶有吸收阳光和蒸腾水分的作用。 【教学准备】 教师准备:一段凤仙花的茎叶、红色素水、烧杯、单面刀片;黑色纸、燕尾夹;塑料袋、细线;课件。

学生准备:种植的凤仙花,学生活动手册

一、教科版小学科学四年级下册期末复习实验综合题 1.用毛皮轻轻摩擦气球时,接着带电的气球接触荧光灯管任意一端的触点时,灯管即刻被点亮(如图所示),只是发光不到一秒钟,且灯光暗淡。

(1)在用毛皮摩擦气球时,负电荷从毛皮转移到了气球上,使气球带________(填“正电”或“负电’’)。 (2)灯管被点亮,说明灯管内的灯丝________(填“有”或“无")电流通过。 (3)灯管发光不到一秒钟,且灯光暗淡的原因是. 【答案】(1)负电 (2)有 (3)电荷数量少,电流较小 【解析】【解答】负电荷从毛皮转移到了气球,气球就带负电;灯管被点亮就说明灯丝中有电流经过;灯管发光不到一秒钟,且灯光暗淡的原因是电荷数量少,电流较小。 【分析】根据电路的特点对出现的各种情况进行分析,就可以解决本题。 2.一个连接着两个小灯泡的电路出故障了,请你推测一下出故障可能的原因。(至少两点以上) 【答案】(1)小灯泡的灯丝断了;(2)电池没电了;(3)导线中间的金属丝断了;(4)电池盒出故障了。(合理即可)

(完整)教科版小学科学五年级下册科学概念

五年级下册科学概念集萃班级姓名 沉与浮单元概念 1、比同体积的液体重的物体,在液体中下沉,比同体积的液体轻的物体,在液体中上浮。 2、同种材料构成的物体,改变它的重量和体积,沉浮状况不改变。 3、不同材料构成的物体,如果体积相同,重的物体容易沉, 轻的物体容易浮;如果重量相同,体积小的容易沉,体积大的容易浮。 4、物体在水中都受到浮力的作用,物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。 5、当物体在水中受到的浮力大于物体受到的重力时就上浮,小于重力时就下沉。浮在水面的物体,浮力等于重力。 6、橡皮在水中是沉的,把橡皮切成四分之一大小放入水中就是沉的。 7、萝卜在水中是浮的,把萝卜切成四分之一大小放入水中也是浮的。 8、一枚回形针在水中是沉的,把两枚回形针穿在一起放入水中也是沉的。 9、一块泡沫塑料在水中是浮的,把两块泡沫塑料粘在一起放入水中是浮的。 10、同一种材料构成的物体,在水中的沉浮与它的轻重、大小无关。 11、相同重量的橡皮泥,做成体积较大的形状容易浮在水面上。 12、我们把物体在水中排开水的体积叫做排开的水量。 13、改变橡皮泥的形状,可以改变它在水中的沉浮。 14、物体在水中排开的水量越少,受到的浮力越小。排开的水量越多,受到的浮力越大。 15、用一定量的橡皮泥造船,把船造得大些,装载得货物就多。 16、物体在水中受到的浮力是向上的。 17、当小船漂浮在水面静止时,它受到的浮力等于它受到的重力。 18、浮力的方向与重力的方向相反。 19、物体在水中受到浮力的大小,主要与物体排开的水量有关。 20、漂浮在水面的泡沫,被拉入水中后,泡沫塑料受到的浮力=拉力+重力。 21、将铁块放入水中时,因为铁块重力大于浮力,所以沉在水底。 22、在水中搬石头比在陆地上搬石头要省力。 23、体积相同的铁块和铜块,因为排开的水量相同,所以它们在水中受到的浮力大小相同。 24、把大小不同的石块浸没在水中,它们受到的浮力有大小。 25、马铃薯在不同的液体中受到的浮力大小是不同的。 26、除了盐水外,其他液体也能使马铃薯浮起来。 27、水里只要溶解了其他物质,马铃薯不一定能浮起来。 28、烘干能使马铃薯上浮的液体,最后得到的白色粉末不一定是盐。 29、钩码在不同液体中受到的浮力是不一样的。 30、马铃薯比同体积的清水重,所以马铃薯在清水中会沉。 31、马铃薯比同体积的浓盐水轻,所以马铃薯在浓盐水中会浮。 32、如果1立方厘米的某物体的重量为1克,那么它在浓盐水中就会上浮。 33、比重计是一种能够比较每立方厘米液体轻重的仪器。 34、同体积的马铃薯、清水和浓盐水相比,最重的是浓盐水。 35、塑料块在食用油中会沉。

小学科学教材目录(新教科版)

小学教育 小学 {content 骑大象的蚂蚁整理编辑 小学科学教材目录(新教科版) 三上三下四上四下 植物我看到了什么 植 物 的 生 长 变 化 植物新生命的开始 溶 解 水能溶解一些物质 电 生活中的静电现象校园的树木种植我们的植物水是怎样溶解物质的点亮小灯泡 大树和小草我们先看到了根液体之间的溶解现象简单电路 观察水生植物种子变成了幼苗 不同物质在水中的溶解 能力 电路出故障了 植物的叶茎越长越高溶解的快与慢导体与绝缘体 植物发生了什么变化开花了,结果了一杯水能溶解多少食盐做个小开关 植物的共同特点我们的大丰收分离食盐与水的方法不一样的电路连接 动物寻访小动物动 物 的 生 命 周 期 蚕卵里孵出的新生命 声 音 听听声音 新 的 生 命 油菜花开了 蜗牛(一)蚕的生长变化声音是怎样产生的各种各样的花 蜗牛(二)蚕变了新模样声音的变化花、果实和种子蚯蚓蛹变成了什么探索尺子的音高变化把种子散播到远处蚂蚁蚕的生命周期声音是怎样传播的种子的萌发 金鱼其他动物的生命周期我们是怎样听到声音的动物的卵 动物的共同特点我们的生命周期保护我们的听力动物的繁殖活动 我们观察我们周围的材料温 度 温度和温度计天 气 我们关心天气食 物 一天的食物谁更硬一些测量水的温度天气日历食物中的营养

周围的材料比较柔韧性与 水 的 变 化 水结冰了温度与气温营养要均衡 它们吸水吗冰融化了风向和风速生的食物和熟的食物材料在水中的沉浮水珠从哪里来降水量的测量面包发霉了 砖和陶瓷水和水蒸气云的观测减慢食物变质的速度给身边的材料分类水的三态变化总结我们的天气观察食物包装上的信息 水和空气水 磁 铁 我们知道的磁铁 我 们 的 声 音 身体的结构 岩 石 和 矿 物 各种各样的岩石 水和食用油的比较磁铁有磁性骨骼、关节和肌肉认识几种常见的岩石谁流得更快一些磁铁的两极跳动起来会怎样(一)岩石的组成 比较水的多少磁极的相互作用跳动起来会怎样(二)观察、描述矿物(一)我们周围的空气磁力大小会变化吗食物在体内的旅行观察、描述矿物(二)空气占据空间吗指南针口腔里的变化面对几种不知名矿物空气有重量吗做一个指南针呵护我们的身体岩石、矿物和我们五上五下六上六下 生物与环境种子发芽实验(一) 沉 和 浮 物体在水中是沉还是浮 工 具 和 机 械 使用工具 微 小 世 界 放大镜 种子发芽实验(二)沉浮与什么因素有关杠杆的科学放大镜下的昆虫世界观察绿豆芽的生长橡皮泥在水中的沉浮杠杆类工具的研究放大镜下的晶体 蚯蚓的选择做一艘小船轮轴的秘密怎样放得更大 食物链和食物网浮力定滑轮和动滑轮 用显微镜观察身边的 生命世界(一) 做一个生态瓶 下沉的物体会受到水的 浮力吗 滑轮组 用显微镜观察身边的 生命世界(二) 改变生态瓶马铃薯在液体中的沉浮斜面的作用 用显微镜观察身边的 生命世界(三) 维护生态平衡探索马铃薯沉浮的原因自行车上的简单机械微小世界和我们 光光和影 热 热起来了形 状 与 结 构 抵抗弯曲物 质 的 变 化 我们身边的物质 阳光下的影子给冷水加热开关与抗弯曲能力物质发生了什么变化光是怎样传播的液体的热胀冷缩拱形的力量 米饭、淀粉和碘酒的 变化 光的反射空气的热胀冷缩找拱形小苏打和白醋的变化

教科版小学科学五年级下册期中考试(含答案)

1 (教科版)小学科学下册期中考试 五年级试卷(答案附后) 时间:40分钟 总分:100分 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 一、填空题。(10分) 1、用塞子塞好的空瓶,会 在水面上,往瓶里加些沙,增加瓶的 ,它就会慢慢 到水底了。 2、船是人类的伟大 。 3、大小不同的泡沫塑料块,完全浸入水中, 他们所受到的浮力是不 的。 4、热总是从 的一端传向 的一端。 5、锑和铋这两种金属不像其他金属那样热胀冷缩,而是 。 二、判断题。(16分) ( )1、人在游泳时会感到有一种向上托起的力,这个力叫浮力。 ( )2、物体浸入水中的体积越大,它受到的浮力也越大。 ( )3、直接用测力计来测泡沫塑料块受到的浮力比较困难, 如果在容器底部安装一个小滑轮, 测起来就容易一些。 ( )4、马铃薯在有的液体中下沉,在有的液体中上浮。 ( )5、把一小袋加热了的水放在冷水里,它会浮起来。 ( )6、不同材料制成的物体,导热性能是不一样的。

2 ( )7、我们把温度计放到一件没有穿在身上的毛线衣里面, 过一会儿,温度计的读数就上升了。 ( )8、木勺与钢勺相比,木勺的传热速度要快一些。 三、选择题。(24分) 1、用钢铁制成的轮船能浮在水面上,这是改变了( ) A. 它的重量 B. 液体浓度 C. 它的体积 2、马铃薯放入( )中会浮起来。 A. 很淡的盐水 B. 清水 C. 浓糖水 3、我们把塑料块放入( )中,它会下沉。 A. 清水 B. 食用油 C. 浓盐水 4、热的不良导体,可以( )物体热量的散失。 A. 加快 B. 减慢 C. 不改变 5、下列几种物质中,( )不能给我们的身体带来热量。 A. 棉衣 B. 太阳 C. 食物 6、( )物质都具有热胀冷缩的性质。 A. 大多数 B. 很少 C. 所有 四、填表题。(12分) 1、看图,再根据要求填空。 把图中容器里的物质由轻到重排列 顺序 1 2 3 4 5 物质

教科版小学五年级下册科学题库

教科版小学五年级下册科学检测题题库 一、口试题。 第一单元 1.同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,在水中的沉浮状态会发生改变吗? 答:不改变。 2.物体的沉浮与自身的什么有关? 答:质量和体积。 3.同种材料构成的物体,如果体积相同,重的物体容易怎样?轻的物体容易怎样?如果质量相同,体积小的物体容易怎样?体积大的物体容易怎样? 答:沉,浮;沉,浮。 4.小瓶子和潜水艇都是在体积不变下通过加减水改变什么来实现沉浮的? 答:轻重。 5.物体在水中排开水的体积叫做什么? 答:排开的水量。 6.相同重量的橡皮泥,浸入水中的部分越大越容易怎样?它的装载量也怎样? 答:上浮,增大。 7.钢铁制造的船能够浮在水面上的原因是什么? 答:它排开的水量很大。 8.船和泡沫塑料块往水中压,手能感受到水对小船和泡沫塑料块有一个向上的力,这个力我们称它为什么? 答:这个力我们称它为水的浮力。 9.上浮的物体在水中都受到什么力的作用? 答:在水中都受到浮力的作用。 10.我们可以感受到浮力的存在,可以用什么测出浮力的大小? 答:测力计。 11.当物体在水中受到的浮力大于重力时就就会怎样?浮在水面的物体,浮力与重力的关系?当物体在水中受到的浮力小于重力时就会怎样? 答:浮力大于重力时就上浮;浮力等于重力;浮力小于重力时就下沉。 12.不同液体对物体的浮力作用大小相同吗? 答:不同。 第二单元 13.怎样给身体增加热量?(至少说三种) 答:运动、吃食物、用取暖器、晒太阳、烤火等都能让自己热起来。 14.衣服能给我们提供热量吗? 答:不能,衣服的作用是保温。 15.同种材料构成的物体,如果体积相同,重的物体容易怎样?轻的物体容易怎样?如果质量相同,体积小的物体容易怎样?体积大的物体容易怎样? 答:沉,浮;沉,浮。 16.啤酒瓶或饮料瓶里面的啤酒、饮料都不会装满,这是为什么? 答:因为液体都有热胀冷缩的性质,瓶里的液体不装满是给液体一定的空间,不要液体满出来。17.空气有热胀冷缩的性质吗?它与水比有什么特别的区别? 答:有。空气的变化比水更明显,空气变化得更快。

(完整版)教科版小学科学五年级下册各单元教材分析

教科版小学科学五年级下册各单元教材分析 一、教材的主要内容和设计思路 1、“运动和力”单元:引领学生经历一系列围绕小车的运动展开的探究和制作活动。 研究不同的动力使小车运动起来(重力、弹力、反冲力) 研究小车载重以及摩擦力 研究控制小车运动快慢的方法(认识动力大小、小车重量和摩擦力的大小对小车运动的影响) 设计和制造一辆小车,举办一个赛车会 2、“时间”单元:循着人类计量时间的技术发展史的轨迹,引领学生感受时间 并对不同类型的计时器展开充分的探索。 估算时间活动 探究时钟发明之前人类白天和夜间的计时方法 研究蜡烛钟、水钟、摆钟的计时原理 从摆钟的计时原理深入研究重力摆运动快慢的规律 通过以上活动,学生加深认识太阳运动周期的观察和投射形成的影子变化来测量时间,还会认识到一些有规律运动和变化的装置也可以计量时间,随着科学技术的进步,计时器的计时准确性在不断提高。 3、“生物与环境”单元:侧重研究生物与生物之间的关系。 从观察一处花丛开始,从花丛里动物的食物入手,研究生物之间的联系,探讨不同生物间的食物链和食物网。 从建造和观察生态瓶、改变生态瓶条件的观察活动,发展到探讨整个自然界的生态系统。 通过以上活动,学生认识到生物与生物之间是相互依存、相互制约的,初步建立生态系统的概念,形成自然界的生态系统是一个和谐的整体的认识。 4、“地球的运动”单元:引领学生认识地球自转和公转的问题。 从不同侧面对昼夜和四季现象进行探究和思考,运用模拟实验的方式和逻辑推理的工具,认识和理解地球的自转和公转,并了解人类为认识这个客观事实付出了艰辛的努力。 从以上内容看出,本册教材的内容已从前出几册重点指导学生认识物体、物质的特性以及变化过渡到重点指导学生认识自然事物之间的相互关系和运动规律方面。如: 相互关系:小车的运动速度和小车质量、摩擦力、动力大小的关系; 生物和生物之间的食物链关系; 生物和非生物环境之间的关系; 重力摆的摆动快慢和摆线长短的关系; 昼夜和四季变化和生物之间的关系; 地球和太阳的运动关系…… 运动规律:太阳和影子的变化规律及其利用; 重力摆运动的规律以及利用; 地球自转和公转的规律…… 二、科学概念 1、改变物体静止或运动状态,必须有力的作用,作用力的大小、方向影响着物体的运动状态。物质的质量(载重)也影响着运动。

教科版科学五年级上册科学知识点、整理全

教科版五年级《科学》上册重点知识复习提纲 第一单元 1.种子发芽的必须条件是水分、空气、适宜的温度。 2.种子发芽可以不需要阳光,但生长需要阳光。 3.植物生长需要水分、空气、适宜的温度、阳光、土壤。 4.蚯蚓喜欢生活在阴暗、潮湿的环境中。 5.各种动物都喜欢生活在一定的环境里。 6.生物的生存除了需要一定的自然条件外,它们彼此之间也是互相依赖,互相影响的。 7.食物是动物生存最重要的需求之一。 8.生物之间这种像链环一样的食物关系叫食物链。 9.食物链中能自己制造食物的生物叫生产者,直接或间接消费别人制造的食物的生物叫消费者。 10.食物链通常从绿色植物开始,到凶猛的肉食动物终止。 11.同一种植物会被不同的动物吃掉,同一种动物也可吃多种食物。生物之间这种复杂的食物关系形成了一个网状结构,叫食物网。 12.像生物和非生物这样,互相作用,互相依存,形成密不可分的整体,我们可以把它们看成一个生态系统。如:一片树林,一块草地,一个湖泊,一个海洋。 13.自然界里某一区域的生物形成一个平衡和谐的整体叫生物群落。 14.如果生态系统中的一个环节受到了破坏,整个生态系统就会失去平衡。 15.自然界和生态瓶一样,如果环境条件受到破坏,生物的生存就会受到影响。 16.写食物链:草、兔、蝗虫、鸟、蛇、鹰 1、草→兔→鹰 2、草→兔→蛇→鹰 3、草→蝗虫→鹰 4、草→蝗虫→蛇→鹰 5、草→鸟→蛇 6、草→鸟—→蛇→鹰 第二单元

1. 像电灯这样可以自己发光的物体叫光源。 2. 像这样,从不同侧面照射得到的物体的影子叫投影。 3. 影子的形成必须有光源、遮挡物和屏幕。 4. 影子的长短、方向与光源的位置、方向有关。 5. 影子的大小与遮挡物和光源之间的距离有关。 6. 影子的形状和光源所照射的物体侧面的形状有关。 7. 古代的人利用日影观测仪(日晷)计时。 8. 阳光下物体影子的长短随太阳在天空中的位置变化而变化,太阳位置最高时影子最短。影子 的方向总是和太阳的方向相反。 9. 光以直线的形式传播,速度约每秒30万千米。挡光的物体会有影子,是因为光是直线传播造成的。 10.光碰到镜面改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做光的反射,反光也是以直线形式传播的。 11.运用光的反射的有额镜、反光镜、潜望镜。 12.人眼睛中的瞳孔可以控制入射光线。光弱时瞳孔放大,光强时瞳孔缩小。 13. 许多光源在发光时也在发热。光强温度就高,光弱温度就低。 14. 汇聚太阳光的方法有用凹面镜、凸透镜。 15. 人们对太阳能的利用有:太阳灶、点燃奥运圣火、太阳能热水器、太阳能电池板。 16.太阳表面温度达6千多摄氏度,内部温度高达2千万多摄氏度。 17.吸热本领最强的是黑色的粗糙物体。深色物体比浅色物体吸热快。表面粗糙的比光滑的吸热快。 18.物体和太阳光垂直时升温快。 第三单元 1、地形及地形的特点:

教科版小学科学五年级下册教案

教科版小学科学五年级下册教案 1、物体在水中是沉还是浮 【教学目标】 科学概念: 1、物体在水中有沉有浮,判断物体沉浮有一定的标准。 2、同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,沉浮状态不改变。 过程与方法: 1、对物体沉浮做出预测,并用实验验证,做好记录。 2、学会用切分和叠加物体的方法研究沉浮变化。 情感、态度、价值观: 认识到用实验验证猜想,能及时纠正自己的错误概念。 【教学重点】 同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,沉浮状态不改变。 【教学难点】 帮助学生及时纠正自己的错误概念。 【教学准备】 教师演示实验:水槽1个,大小相近的砖块、木块和塑料块各一。 小组实验一:水槽1个,物体7种(小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮),实验记录表(教材第2面)。 小组实验二:水槽,萝卜,橡皮(与实验一共用),小刀1把,回形针10枚,木块3块,实验记录表(教材第3面)。 【教材处理】 教材第2面两个地方出现“泡沫塑料块”,在仔细研读教材和教师用书的基础上,我认为应把演示实验中的“泡沫塑料块”改为“塑料块”,把学生实验中的“泡沫塑料块”改为“泡沫块”。 【教学过程】 一、观察物体的沉浮: 1、谈话:物体在水中是沉还是浮?哪些物体在水中是下沉的,哪些物体在水中是上浮

的呢? (预设:在自由发表的前提下,及时抓住学生的错误概念或不完整表述,引发认知冲突,激发探究沉浮的兴趣。) 2、把砖块和木块分别轻轻放入水里,观察它们在水中的沉浮情况。 操作过程:把水槽放在展示台上。出示砖块,轻轻从水面放入水中,观察它的下沉过程,板书:沉。再出示木块,同样轻轻从水面放入水中,观察它的沉浮情况,板书:浮。 (活动要点:规定放物体的操作要求,确定判断沉浮的标准。) 3、把塑料块轻轻放入水里,观察它在水中是沉还是浮。 操作过程:先猜测塑料块的沉浮。再根据操作要求轻轻放入水中,观察它的沉浮情况, 板书:浮。 (说明:若选择的是高密度的塑料块,可能会出现塑料块的大部分浸入水中,可指出只 要物体的一部分露出水面,就说明是浮的。限于学生的认知能力,暂时回避“悬浮”概念。) 二、观察更多物体在水中的沉浮: 1、教师从小袋子取出7种物体,分别是小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮。 2、以小石块为例,讨论完成教材第2面表格的前面2行“预测”、“理由”的填写, 并建议沉浮可用往上或往下的箭头符号来表示。 3、学生独立完成其他物体的“预测”、“理由”这2行表格的填写。 4、小组领实验器材,分工合作,进行实验观察,完成实验记录表。 5、组织交流: 把我们的预测与实验结果相比较,预测正确的有哪些,预测不正确的有哪些? 整理自己的预测理由,想一想物体的沉浮可能与什么因素有关呢?(随机罗列各因素, 如体积大小、轻重、形状、材料、是否空心等,以备后面活动中进行探究。)(说明:本活动按“教师出示材料样本—学生预测和思考沉浮理由—小组实验观察”的 顺序进行,因为观察前的预测是科学研究的重要环节,更是调动学生思维的必然条件。而且 选择的7种物体是一组有结构的材料,既有容易判断沉浮的,也有难以直接判断沉浮的,比 如胡萝卜、蜡烛头等,这样的设计都体现了用材料有效调控教学的目的。) 6、还可以按教材第2面的卡通人物对白,试试其他身边的小物体的沉浮,对影响沉浮 的因素作进一步的思考。 三、观察同一种材料构成的物体在水中的沉浮: