认知心理学

当代认知心理学的出现

1956年9月11日——认知心理学的生日

麻省理工学院(MIT),讨论会

1967年——Ulric Neisser出版《认知心理学》

对行为主义的观点越来越不满意

乔姆斯基(Noam Chomsky),拒绝语言获得的行为主义途径,而强调心理过程

20世纪50年代末期,人类记忆研究开始兴旺起来。行为主义的术语很难解释记忆现象皮亚杰(Jean Piaget)建构了新的发展心理学的理论,该理论强调了儿童如何发展对概念的鉴别

艾宾浩斯遗忘实验

信息加工途径(Information-Processing Approach)

来自计算机科学和通讯科学

包含两个重要成分

心理过程能够通过与计算机的操作相比较,而得到最好的理解

心理过程可以解释为,系统从刺激到反应的一系列序列的阶段中,所完成的信息加工

内部表征(Internal Representations):信息——转化为有意义的符号——脑

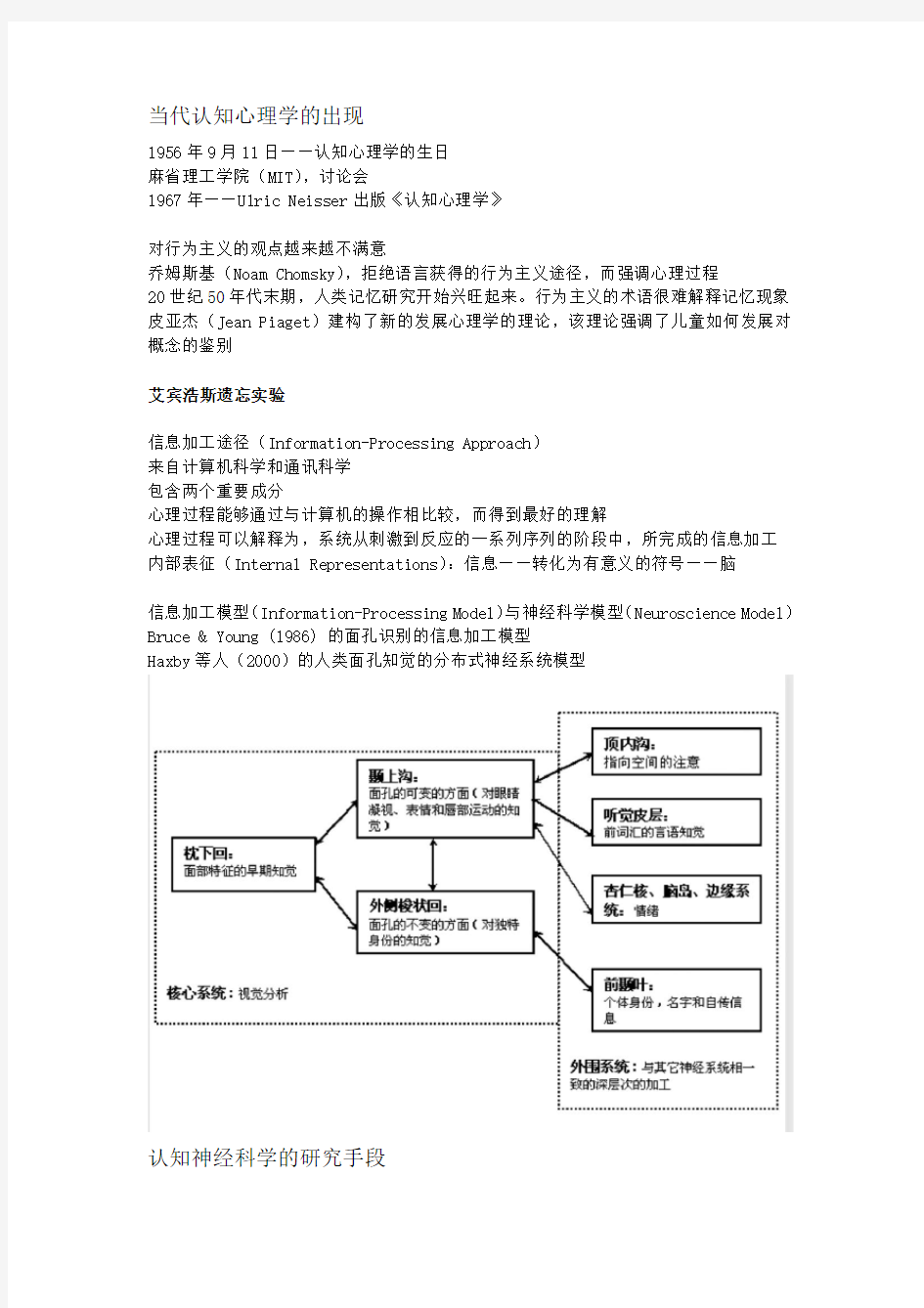

信息加工模型(Information-Processing Model)与神经科学模型(Neuroscience Model)Bruce & Young (1986) 的面孔识别的信息加工模型

Haxby等人(2000)的人类面孔知觉的分布式神经系统模型

认知神经科学的研究手段

脑损伤病人研究

正电子发射断层摄影术(Positron Emission Tomography, 简称PET扫描)

-在任何特定的时刻,大脑在其最活跃的区域能量需求最大。结果,这些活跃区域的血流戏剧性地增加。使用PET扫描技术,通过测量血流模式,能够得到脑活动图

-可用来研究注意、表象和阅读等认知过程

功能性磁共振成像(Functional Magnetic Resonance Imaging, 简称fMRI)

-强但无害的磁场穿过被试的头部。fMRI扫描仪采集来自某些分子的射线,这些分子集结在不同组织的不同部位

-只需5秒钟便能作出一个血流改变图像。与PET扫描相比,fMRI能产生更加高度细致的图像,同时费用更低

-允许研究者为认知过程的生物学基础提供更精细的说明

事件相关脑电位(Event-Related Brain Potential, 简称ERP)

单细胞记录技术

平行分布加工途径(Parallel Distributed Processing Approach)

James McClelland & David Rumelhart, 1986

认知过程可以从网络的角度来理解,这种网络把象神经元一样的单元联结在一起

又叫做联结主义(connectionism)和神经网络(neural networks)

一个重要的发现是神经元之间存在许多联系。这个联系的模式类似于许多精细的网络

许多认知过程不能定位在一个特定的针尖大小的脑部位。相反,特定认知过程的神经活动似乎分布在大脑的某一个区域

许多认知过程基于平行操作,而不是序列操作

-如语言:句法结构和语义

-跨语言差别Marcus Taft: “Rewrite the history of psychology

作为特定认知行为基础的神经活动,典型地分布在一个相对广泛的大脑皮层区域,而不是限制在一个单一的、象针尖一样小的部位。这些神经活动部位称作节点。节点是互相联系的

当一个节点达到一个关键的激活水平时,它能影响另一个与之相联的节点。可能激活它,也可能抑制它

当两个节点同时激活时,两个节点间的联系得到加强。这样,学习被定义成联系的加强如果信息不完全或有错误,人们仍然能完成大多数认知过程

知觉

1. 知觉的概念:刺激感觉器官而产生的体验Registering the information that arrives at our eyes and ears, Placing some sort of interpretation on that information

2. 视觉模式识别:

-模式匹配模型(Template-Matching Models):视网膜接受的图像和大脑中的模版进行比较。(容错率低,所以不符合人类识别的灵活性)

-原型模型(Prototype Models):原型是一类相关对象或模式的最佳猜测 (抽象的、理想化的) 示例, 它集成了形式或模式的所有最典型 (最常观察到) 特征。一种模式的高度代表性不需要精确的、相同的匹配;允许有细微变化。我们似乎能够形成原型, 即使从来没有见过一个与原型完全匹配的样本

-区别性特征模型(Distinctive-Features Models):模式的特征和存储的特征进行比较(而不是像前两者一样匹配整体)(刺激被认为是元素特征 (例如, 水平线、垂直线或对角线和曲线) 的组合,通过特征分析进行模式识别)

-- 由于功能更简单, 因此更容易看到系统如何尝试纠正模板模型造成的各种困难;可以指定对模式最关键的要素之间的关系;使用要素而不是更大的模式将减少所需模板的数量(相同的特性往往发生在许多模式)

-混战场模型(Pandemonium Model)

--全局优先效应:

-特征理论的生理和神经证据:视觉皮层中的大多数细胞只对特定方向的线段做出反应feature detectors (特征觉察器), receptive field (感受野)

-What and Where Pathways:大脑皮层中用于处理同一刺激的不同方面的神经通路

--"what" 通路从枕叶的初级视觉皮层下降到颞叶, 主要负责处理视觉刺激的颜色、形状和身份

--"where" 的路径从枕叶上升到顶叶, 并负责处理位置和运动信息

-计算途径(Computational Approach to Perception)Biederman

--成分识别理论(Recognition-by-components theory)(自下而上):将三维物体分解为多个小的几何子。只要能感知到构成客体的部分几何子,我们就可以识别出客体。(自然物体的辨认要通过物体分析为其成分来进行,只要一组为数不多的基本组成成分,再加上组成成分之间的空间关系,构成结构描述,就可以区分多数的自然物体。物体的基本组成成分是几何子,如立方体、圆柱、漏斗等,这些几何子通过分析2D影像中如共线性,对称性等非偶然特性所界定出来的。且每个几何子都可以有四个数字来进行编码标识:边缘、对称性、伸展性、轴。)成分修复原则

--简洁律/相似律/熟悉律/物理规律/语义规律

--基于经验的可塑性

3. 自上而下和自下而上的加工

-自下而上的加工:刺激驱动或数据驱动

-自上而下的加工:概念驱动;知识、期望

-许多认知过程都同时依赖于自下而上和自上而下的加工

--庞作幻像(The Ponzo Illusion):汇行线提供的深度提示

--Muller-Lyer Illusion:隐含的深度提示

--Relative Size Illusion:相对于周围圆的中心圆的大小会影响对中心圆大小的感知

--Fraser Illusion:方向性错觉

--物体感知-组织的格式塔原则

-面孔知觉(Face Perception)

--倒置效应(Inversion effects):特定面部加工的标记,和用于调查是什么使面部识别特殊的工具Thatcher effect:在正常状态下的明显变化却在倒置状态下变得不明显(非人类灵长类动物也表现出了撒切尔效应)(可能是倒置时面部感知机制中断)

一些术语:

大小恒常性

注意

-受控加工和自动加工

--自动加工是并行的, 涉及非常熟悉的项目

--受控加工是串行的, 涉及困难的任务或不熟悉的项目

--选择性和分度注意的自动和可控加工

-为什么需要注意

--我们的精神资源和我们可以集中精神资源的信息量是有限的

--注意力是将有限的精神资源集中在特定时刻最突出的信息和认知过程上的一种手段

--注意力 (集中注意力) 增加了我们对有趣的刺激做出快速、准确反应的可能性

--注意力也为其他认知过程铺平了道路, 如感知、记忆和语言理解(关注->记忆)

-什么是意识(Consciousness)

-有意识注意的好处

--监测我们与环境的互动, 保持我们对自己适应现状的认识

--把我们的过去 (记忆) 和现在 (感觉) 联系起来, 给我们一种经验的连续性感, 这甚至--可能成为个人认同的基础

--根据监测和过去记忆与现在感觉之间的联系提供的信息, 控制和规划我们未来的行动

-preconsciousness processing

--可用于认知加工但目前不在有意识(conscious awareness)层面的信息存在于pre 意识层面

--预先意识到的信息包括存储的记忆和感觉, 这些记忆和感觉在给定的时间没有被使用, 但在需要的时候可以被召唤

-研究意识之外的事物

--启动(Priming):通过事先提出相同或类似的刺激, 促进了某些刺激的处理

--即使启动刺激是以不允许它进入有意识的(conscious awareness)方式出现的, 也会发生启动:强度太低;太 "嘈杂" 的背景;太短, 无法在意识中注册

-有意识的注意力的三个主要功能:

--信号检测:检测特定刺激的出现;包括警惕和搜索

--选择性关注:选择关注一些刺激和忽视其他(鸡尾酒派对)

--分散的注意力:分配可用的注意力资源, 以协调一次多个任务的执行情况

-三个阶段 (Posner, 1993)

--20世纪50、60年代:人类作业,把人看成单一通道加工器

--20世纪70、80年代:注意研究开始带有认知的色彩;内部表征、自动和控制过程、集中和分散注意的策略

--20世纪80年代中期:“认知神经科学”,心理学家开始重视生物学、神经心理学病人和计算

-选择性注意的三个经典理论

--过滤器理论(Filter Theory, Broadbent, 1958)

---在双耳分听过程中,感觉信息 (例如, 男性与女性的声音, 音调与文字) 可能会被无人看管的耳朵注意到;但需要更高的感知过程 (德语与英语单词) 的信息不会

---早期选择模型

--衰减模型(Attenuation Model, Treisman, 1960):选择性注意力涉及三个阶段

---我们预先分析了刺激的物理性质,这个过程是在所有传入的感官刺激上并行进行的。

对于显示目标属性的刺激, 信号将传递到下一阶段;对于不显示这些特性的刺激, 只有被削弱的刺激版本才会被传递出去。

---我们分析给定的刺激是否有一种模式, 如语音或音乐。对于显示目标模式的刺激, 信号传递到下一阶段;对于不显示目标模式的刺激, 只传递被削弱的版本

---我们把注意力集中在进入这个阶段的刺激上。我们按顺序评估传入的消息, 为选定的刺激消息分配适当的含义。衰减而不是过滤;"越来越安静"->鸡尾酒会效果(字典单元)

--晚期选择模型(Late-Selection Model, Deutsch & Deutsch, 1963)

---进入和被忽略的输入由感知系统等价地处理, 并达到语义编码和分析的阶段,只有重要的输入才能带来反应

-非追随耳中的信息能否加工到语义水平:GSR(皮肤电反应)表明可以

-选择性关注的关注资源理论:认为人们有固定数量的关注, 他们可以选择根据任务需要来分配;当竞争的任务以不同的方式进行时, 人们比在相同的方式中更善于分散注意力;至少一些注意力资源可能是特定模式的。这些理论被批评为过于宽泛和模糊。

-斯特鲁普效应(Stroop Effect):在心理学中指优势反应对非优势反应的干扰。反映竞争。例如当测试者被要求回答有颜色意义的字体的颜色时,回答字本身的意义为优势反应,而回答字体颜色为非优势反应,若字体颜色与自意不同,被测者往往会反应速度下降,出错率上升。

-控制性加工/自动化加工/非注意视盲/变化视盲

-视觉搜索范式与特征整合理论:特征整合理论把加工分成两个阶段。

--第一个阶段是分散注意,人利用平行加工,自动地对特征进行登记。对于每一个刺激, 它们的特征都会立即(无需额外的额外认知处理所需的额外时间)、同时 (一次所有特征) 和预紧 (无需使用有重点的注意力资源)地在心理地图中表示。在视觉搜索过程中, 我

们会监视相关要素地图, 以查找视觉领域中任何位置的任何激活。此过程可以并行完成, 因此尺寸大小不会带来影响。

--第二个阶段为集中注意,主要进行系列加工,即一次只识别一个客体。粗略地等同于控制加工。目标与无关项目,在简单的特征层次上,并不能区别开。必须从客体或特征结合的水平上来区分。在连接搜索过程中, 我们必须使用我们的注意力资源作为一种精神 "粘合剂", 将两个或多个要素合并到特定位置的对象表示中。这个注意的过程一次只能连接一个对象的特征。由于此阶段必须按顺序执行, 因此显示大小会带来影响。

--特征整合理论实质上认为,尽管特征登记不需要注意,但特征整合需要注意

-错觉性结合(Illusory Conjunction):特征的不恰当的结合。例如向一个人呈现两个无意义的词,dax 和 kay,如果这个人处于分心状态,他可能报告说他看到了英文单词day

--关联整合

-负启动(Negative Priming)(NP)

--语义负启动是否影响语义?

--所谓的语义 NP 效应,激活左后、中纺锤形和绝缘-周期的皮层

--此外, 命名延迟和左后后期-中间的梭形皮层反应都受到在明确相关条件下的主探针对象配对结构相似性的影响, 随着共享特征的增加而增加

--在先前的 fMRI 关于身份 NP 效应的研究中激活的大脑区域 (de Zubicaray 等人, 2006年) 在语义 NP 期间没有显示出类似的激活,包括左前外侧颞叶皮层, 这是一个被认为对语义处理至关重要的区域。

--身份和语义 NP 效果在神经机制上不同, "语义 NP" 的标签可能是用词不当的

-负启动范式

--种类繁多的刺激

--外源性和内源性定向(Exogenous and Endogenous Orienting):突然的刺激(视听等)/有意识地决定注意的分配

--有效和无效线索

-反射:在成长过程中, 原始反射消失, 行为更多地被内部生成的目标所引导——婴儿吸吮反射在护理年后消失, 但可在阿尔茨海默氏症患者中再次出现

--据推测, 这些原始的反应在神经系统中仍然是硬(?hardwired)的, 但在婴儿期后被抑制,直到皮质侮辱(?insult)导致他们被取消抑制

--反射或自动可以被抑制, 神经系统通常通过反射和内生过程的协调来进行活动, 从而抑制它们

--感知和运动

-返回抑制(IOR):指对原先注意过的物体或位置进行反应时所表现出的滞后现象

--IOR 在有参与的位置没有被抑制,受试者无法在他们期待目标的地点自愿压制 IOR。IOR 自动激活, 其影响的发生与自愿分配注意力的地方无关。

--IOR的分类:按形态——视觉IOR/听觉IOR/多模式联合IOR……

---基于对象的IOR:

---基于位置的IOR:

-视觉忽视

记忆

-记忆过程的认知成分

--编码(Encoding):记忆过程的第一个阶段,是个体对信息的最初的加工,这种加工的目的是为所经验的事件建构心理表征;通过编码个体可以将所感知到的信息转换成记

忆;可以把编码看成是对正在发生的事件的一种特殊的注意方式,而正是这种注意方式对我们随后记忆这些事件产生了决定性的影响。

---编码的选择性:一个人的记忆选择编码哪些信息,往往会受这个人的过去经验(包括知识背景)、兴趣、需要、期望以及当时所处心情等因素的影响。不同的个体对同一个事件可能拥有完全不同的记忆。

---编码的方式与编码的水平:记忆编码可以在深浅不同的水平上进行。

----深编码。语义编码(semantic encoding):用看到的名词作主语造一个句子

----浅编码:判断字母“E”是否包含在刚刚看到的那个词中。

----将被试的记忆编码深度引向不同水平的实验任务称作定向任务(orienting task)----知识和经验影响记忆编码的深度或水平

----记忆编码的水平也取决于信息的重要性:同情绪中性刺激相比,人们对情绪唤醒(令人愉快或令人厌恶)刺激的记忆更好,可能与情绪唤醒刺激更加重要有关(性别差异:情绪事件的记忆:女性好于男性)

-----情感强度假设 (Affect-Intensity Hypothesis):对生活事件的更强烈的体验,使得女性能够更好地把这些事件编码到记忆中。如果控制编码时的情感强度,性别差异应该消失。

-----认知风格假设 (Cognitive-Style Hypothesis):男女两性之间在如何编码、复述或考虑情感经历方面,或者记忆测验中如何产生反应方面,存在差异。控制编码时的情感强度,性别差异依然存在。

--存储(storage)是指得到编码的材料随着时间的保持。记忆存储的时间可长可短

--提取(retrieval)是指被存储起来的信息在后来某个时候的恢复

--编码、存储与提取三种操作之间的关系:编码深度影响记忆存储的时间和质量,进而影响提取成绩;每一次的记忆提取过程,可能也是一次对信息的再编码的过程。然而,编码、存储与提取之间的关系远不止如此简单。

-加工水平途径与编码特异性原则

--加工水平途径(Levels-of-Processing Approach):也称加工深度途径(depth-of-processing approach)。人们不仅能够从物理或感觉特性(如亮度或音高)这种浅水平上分析刺激,也能够从意义这种深水平上分析刺激。(当人们为了意义而分析刺激时,人们可以想到与刺激有关的联想、表象和过去经历)。记忆痕迹是上述分析的副产品

---浅水平分析所留下的记忆痕迹是脆弱的,可能很快就被遗忘;深水平分析所留下的记忆痕迹是可持续的,能够被记住。人们后来的回忆效果取决于当初加工材料的方式。同浅的感觉加工相比,深的意义加工,产生更永久的记忆保持。

例:同非语义判断(如判断词中元音字母的数目)相比,语义判断(如范畴判断)导致后来的更好的突然回忆成绩(Parkin, 1984);同判断面孔照片上人物的性别或鼻子的宽度相比,判断面孔照片上的人物是否诚实,导致后来对面孔照片的更好的再认成绩(Sporer, 1991)。

--产生效应(Generation Effect):一组被试完成大声朗读任务,大声读出词对,如sea- ocean;另一组被试完成产生任务,为所看到的词(如sea)提供一个以特定字母(如“o”)开头的同义词,因此需要对刺激进行语义水平的加工。同大声朗读任务相比,产生任务条件下,被试后来的回忆成绩更好,即出现产生效应。

--自我参照效应(Self-Reference Effect)。

---四种加工水平:词的物理特性、听觉(声音)特性、语义特性、自我参照:判断一个特定的词,如generous, 能否用到自己身上。

--R/K判断:Remember/Know

--编码特异性原则(Encoding Specificity Principle):当提取背景与编码背景相象时,回忆更好

-记忆的分类

--按照材料在记忆中所保持的时间长度

---感觉记忆(sensory memory):大容量;很快衰退

---短时记忆(short-term memory, STM):7±2;以听觉形式编码;约30秒

---长时记忆(long-term memory, LTM):大容量;以语义形式编码;几分钟到几十年

---信息从感觉记忆转移到长时记忆,是否一定要经过短时记忆这个中转站(halfway station)?

----是(实验中复述量)

----被动复述并不能提高记忆成绩。更重要的是信息被加工的深度而不是复述时间的长短,只有当材料以一种深的、有意义的方式得到复述时,复述才能改善记忆。信息从感觉记忆转移到长时记忆,可能并不需要短时记忆这样的中转站。

---尽管信息从感觉记忆转移到长时记忆,可能未必一定要经过短时记忆,但是,短时记忆和长时记忆的区分得到了很多证据的支持

---工作记忆(Working Memory):我们完成认知任务时,对信息进行暂时存储和操作的一个记忆系统

--按记忆中所存储的材料的性质:

---情节记忆(episodic memory):存储着关于事件发生时间以及事件之间关系的信息。这种信息与个人经历密切相关。情节记忆不仅储存着过去发生的事件,还储存着将来发生的事件以及记忆测验上的项目表

---语义记忆(semantic memory):被组织起来的一般知识,它包括相当稳定的知识结构,包括关于词的知识,也包括许多不容易用词来表达的我们所知道的东西

---程序性记忆(procedural memory):关于如何做某事或关于刺激和反应之间联系的知识(技能学习过程中,为什么一定要亲手操作)

--按照记忆的测量方式——直接/间接测量:

---内隐记忆(implicit memory):词干补全(word-stem completion)、残词补全(fragment completion)、刺激偏爱、词汇判断(lexical decision)、知觉辨认

---外显记忆与内隐记忆:人类记忆研究中研究得最彻底的一个分类

-记忆中的抑制过程

--记忆提取中的抑制过程

-记忆中的认知控制——记忆的选择性

--一个实验(???)

--被虐待儿童的健忘症:被值得信赖的照顾者虐待的儿童比那些被陌生人虐待的儿童更容易最终忘记虐待

--定向遗忘(及实验)

--与检索相关的EPR

-元记忆(Meta-Memory)与记忆监控(Memory Monitoring)

--元记忆:关于记忆的知识、信心与感觉(Dixon, 1989。R/K判断

--记忆监控是元记忆的一个重要成分,它包括个体对可用的记忆策略的了解,以及对各种任务和情境对自己所提出的记忆要求的知觉。因此,记忆监控既作用于记忆编码和提取过程,也作用于记忆提取的结果,如评估或判断一个记忆任务自己完成得怎么样

--元记忆的测量方法:

---事后评估(off-line assessment):问卷或访谈。被试对自己的记忆能力进行自我报告;

---实时评估(on-line assessment):被试对自己在一个特定的记忆任务上的作业进行估计或监控,因此所作的估计在时间上与记忆任务接近,在记忆任务开始之前,被试可以估计记忆任务的难度和自己的记忆能力。在记忆任务完成之后,被试可以估计记忆任务自己完成得怎么样

--记忆的自我效能感(Self-Efficacy):对自己记忆能力的看法。元记忆的一个重要维度,可能影响一个人在记忆任务中的行为。如果一个人认为自己的记忆力不好,那么,

他/她可能会使用更多的记忆策略。

---有关记忆自我效能感年龄差异的研究发现,同年轻人相比,老年人对自己记忆能力的评价要低,对自己的遗忘觉察和报告得更经常

-日常记忆

--虚假记忆(False Memory):代表一种错误的记忆。在日常生活中,虚假记忆经常发生。某一个犯罪场面的目击者可能对从未发生过的事件产生错误的记忆;一个人可能在晚年所撰写的回忆录中错误地回忆出一些根本没有发生过的事情。有助于揭示成功记忆的机制。

---影响虚假记忆的因素:

----学习阶段词表呈现的通道。同学习阶段听觉呈现刺激相比,学习阶段视觉呈现刺激时,关键诱饵虚假再认的概率更高。

----学习和测验通道是否一致。同学习和测验通道相同相比,当学习和测验通道不同时,虚假再认率要高

----词表的呈现方式:同随机呈现相比,区组呈现会增加虚假记忆发生的比率。

----刺激的类型与呈现时间:词比图片导致更高比率的虚假记忆。曝光时间增加,虚假记忆的比率增大。

----关联刺激的数目:关联刺激数目越多,虚假记忆发生的比率越高

----保持间隔:间隔时间越长,虚假记忆的比率越高

----记忆负荷:记忆负荷减小,虚假记忆的比率增加

----老化与测验时间的最优性:同年轻人相比,老年人的虚假记忆更为明显;当老年人在非最优的测验时间进行测验时,排除虽然未学过但主题上相关的项目(即关键诱饵)显得更加困难,表现出更明显的虚假记忆

---虚假记忆现象的理论解释:

----基于激活的解释(activation-based account):编码阶段所呈现的词激活了语义网络中的关联词,因此导致虚假记忆的产生

----“测验时进一步激活”假设:虚假记忆也可能产生于提取过程。例如,如果关键诱饵出现得靠近再认测验的末尾,那么,再认期间学过的项目的进一步的激活,也会增加虚假再认关键诱饵的概率。

认知心理学期末考试复习资料

1.模式识别:将刺激模式与头脑中已有的表征相匹配,从而达到一个确认的模式的过程,或者说运用记忆中已经贮存的信息对当前出现的刺激模式做出有效 解释的过程。 2.自下而上加工:从外部刺激开始的加工,即信息流程是从构成知觉的基础的较小的知觉单元到较大的直觉单元,或者说从较低水平的加工到较高水平的加工。也称数据驱动加工或资料驱动加工。 3.自上而下加工:由有关知觉对象的一般知识开始加工,由此可以形成期望或是对知觉对象的假设,这种期望和假设制约着加工的所有阶段的水平。也成概 念驱动加工。 4.认知心理学:以信息加工观点为核心的心理学,又可称作信息加工心理学,主要研究认知或认知过程,研究范围包括感知觉,注意,表象,学习记忆,思 维和言语等心理过程或认知过程。 5.控制加工:需要注意资源才能进行的加工。其容量有限,受人意识控制,但能灵活用于变化的环境。又称注意性加工。 6.自动加工:不需要注意资源就能进行的活动,因而无需注意,没有容量限制,不受人控制,且一旦形成就难以改变。 7.材料限制加工:指材料的性质需要较低的心理加工时,如感觉辨别等,则是否增加分配给他的注意资源对材料的加工影响不大。 8.资源限制加工:当材料的性质需要更高水平的心理加工时,如语义分析等,则增加分配给他的注意资源,材料就能得到很好的加工,否则就要受到影响。9.鸡尾酒会效应:自己对与他人聊天时听到其他人在谈论自己。 10.开窗技术:不需要推理和两种作业的比较,而能够直接测量每个加工阶段 的时间,从而能够明显看出这些加工阶段。 11.字词优势效应:识别一个字词中的字母的正确率,要高于识别一个单独的 同一字母。 12.构型优势效应:识别一个完整图形要优于识别图形部分。 13.双作业操作:让被试同时完成两种不同的作业,是一种研究信息加工容量 和注意分配能力的方法。 14.类比表征:知识不仅是对事物的反应,可能还存在着与外部客体相类似的 形象的反应。 15.本意表征:(广)指一种符号或信号能代表一个特定事件,物体或信息等,也指这种代表性关系或过程。 16.范畴大小效应:当谓语范畴变大判断句子所需时间也少。 17.熟悉效应:判断一个包含X接得上级概念的句子有时要慢于一个包含更高 的上级句子。

认知心理学重点整理资料讲解

学习指导: 第一章:绪论 1、认知心理学的定义 认知心理学有广义和狭义两种涵义广义的认知心理学主要探讨人类内部心理活动过程、个体认知的发生与发展,以及对人的心理事件、心理表征和信念、意向等心理活动的研究。 狭义的认知心理学,是以信息加工理论观点为核心的心理学,又被称为信息加工心理学。本书中的内容以狭义为 主。 认知心理学产生的背景及重要事件 : 1956 年是认知心理学发展史中最为重要的一年。1967年,美国心理学家奈塞尔出版了《认知心理学》的专著标志着认知心理学的建立。 1、在麻省理工学院的一次会议上,乔姆斯基提交了他关于语言学理论的论文。 2、米勒报告了短时记忆容量为 7 这一重要结果。 3、纽维尔和西蒙讨论了后来极富影响的”通用问题解决者”模型。 4、布鲁纳等从认知加工的观点考察了概念形成的规律。 5、人工智能也在 Dartmouth 会议上创立 3、认知心理学的两种研究取向 : 认知心理学的两大范式 1、符号操作系统范式(信息加工学说):1968 年 S.Paert 的专著《感知器》出版成为符号操作系统范式诞生的标志。 完整符号操作系统的六个功能: 符号(模式)具有双重属性:一是具有表征外部事物的功能;二是其自身具有物理或形式上的特征,可以标志信息加工的操作。 一个完整的符号操作系统应该具有以下六种功能: 第一种功能,输入符号(输入)。 第二种功能,存储符号(存储)。 第三种功能,建立符号结构。 第四种功能,条件性迁移(条件传递)。 第五种功能,复制符号(复制)。 第六种功能,输出符号(输出)。 由符号操作系统范式得出三点推论 第一个推论,既然人具有智能,它就一定是一个完整的符号操作系统。第二个推论,既然计算机是一个完整的符号操作系统,它就能够表现出某种智能。第三个推论,既然人是一个完整的符号操作系统,计算机也是一个符号操作系统,那么,就能够用计算机来模拟人的认知活动过程。 2、联结主义范式(联结主义学说):20世纪80年代,联结主义范式逐渐形成,并对信息加工的认知心理学理论及其相关的元理论提出了许多不同看法。 联结主义认为,人类的认知活动的本质在于神经元之间的联结强度,以及它们之间不断发生的动态变化,即对信息进行的是并行分布的加工处理,这种联结与处理是连续变化的模拟计算,它不同于对物理符号的模拟计算。 联结主义理论模型有以下部分组成: 一组单元。亦称节点、认知单元、处理单元。激活状态。联结模式。节点激活规则。节点输出功能。学习规则。根 据以上联结主义理论的假设,可以概括出它所具有的四个明显的特点:内在并行性、分布式处理、容错性和自适应 性。 第二章:认知心理学的研究方法 1、反应时法在认知心理学研究中的地位: 一、涵义 反应时是指刺激作用于有机体后到其作出明显反应所需要的时间,即刺激与反应之间的时间间隔;又称为有机体反应潜伏期,

认知心理学课后习题答案

第一章绪论 1、什么是认知和认知心理学? 认知:认知是对知识的获得和应用的过程,也可以叫做信息加工的过程。认知心理学 广义:一切对认知或认识过程的研究,包括感知觉、注意、记忆、思维和语言等。狭义:指信息加工观点为特征的心理学,即信息加工心理学。 2、认知心理学产生的外原因是什么? 部原因: 行为主义的失败。 认知心理学重视心理学研究中的综合的观点,强调各种心理过程之间的相互联系、相互制约认知心理学在具体问题的研究方面,在扩大心理学研究方法方面都有所贡献。认知心理学的研究成果对计算机科学的发展也有贡献。 外部原因: (1)“三论”的影响(系统论、信息论和控制论) (2)计算机科学的影响 (3)社会的需要,计算机科学发展的需要 (4)社会的实践教育和对智力的开发需要 3、认知心理学有什么影响? (一)认知心理学否定了行为主义,重新恢复了意识在心理学中的地位 (二)认知心理学将心理过程看做信息加工过程,为研究心理活动的部机制或部心理机制确立了一个新的具体研究方向,这个新的研究方向迅速渗透到普通心理学和实验心理学中,是心理学研究发生明显的变化,这种变化包含如下: (1)心理过程的研究领域扩大 (2)从心理物理函数走向部心理机制 (3)从分析性研究转向综合性研究 (4)开始重视个别差异和个案研究 4、认知心理学的研究方法有哪些? 认知心理学在其具体研究中,采用实验、观察(包括自我观察)和计算机化模拟等方法。以反应时和作业成绩为指标的实验特别受重视,利用被试的出声思考也得到了发展。 (1)减法反应时实验 减数反应时实验的逻辑是安排两种反应作业,其中一个作业包含另一个作业所没有的一个处理(加工)阶段,并在其他方面均相同,从这两个反应时间之差来判定此加工阶段。(2)相加因素法实验(3)“开窗”实验(4)出声思考(5)计算机模拟

认知心理学期末考试题及答案

. 单选题(每题1分,共10分) 1()是由有关知觉对象的一般知识开始的加工,由此可以形成期望或对知觉态度的假设,这种期望或假设制约着加工的所有阶段或水平。 A.自下而上加工 B.局部加工 C.整体加工答案:D D.自上而下加工 2()注意模型能够较好地解释“鸡尾酒会效应”。 A.衰减模型 B.过滤器模型 C.反应选择模型 D.知觉选择模型答案:B 3“Brown-Peterson 方法”是研究()的方法。 A.注意 B.命题检验 C.短时记忆 D.概念形成答案:C 4“爬…电杆…修…电灯…电…工,供电局”,这样的句子更可能是A.Broca失语病人产生的B.Wernicke答案:A 失语病人产生的C.注意性失读病人产生的D.深层诵读困难病人产生的 5“气氛效应”是指()的性质所造成的气氛引导人们得出一定的结论。 A.前提 B.结论 C.心理模型 D.问题表征答案:A 6 Gholson等人研究发现,二年级小学生在概念形成过程中常采用的策略是 答案: C B.刺激偏好 C.维量检验 D.位置交替A.假设检验 7 Levine所设计的“空白实验法”是研究的( )方法。 D A.注意 B.命题检验 C.短时记忆 D.概念形成答案: 8 Neisser于( )年出版了第一部以《认知心理学》命名的专著。 答案:C C.A.1879 B.19561967 D.1970 9 Posner和Raichle(1994)发现,当人们被动地听词时,大脑最活跃的区域是 答案: D A.枕皮层B.额皮层C.顶皮层 D.颞皮层10 R字符心理旋转的实验研究表明,当两个被比较对象之间的旋转角度为( )时,其反应时最短。 360C.180A.60 B.90 D. 答案:D 11 Sperling在发现感觉记忆存在的的实验中,所用的实验方法是 A.部分报告法 B.全部报告法 C.双向分离法 D. 锐敏度实验法答案:A 12 安排两种不同的反应时作业(任务),其中一种作业包含了另一种作业所没有的一个因素,而在其他方面均相同,从这两个作业的反应时之差A.减法反应时实验来判定与之相应的加工过程,这种研究范式叫做B.开窗实验 C.加法反应时实验 D.扫描实验答案:A 13 按照特征整合理论,特征登记 A.需要注意,但特征整合不需要注意B.不需要注意,但特征整合需要注意 C.与特征整合均需要注意D.与特征整合均不需要注意答案:B 14 布鲁纳(Bruner)等人关于人工概念形成的研究发现,被试在形成概念时,多数人采用总体假设,应用()策略居多。 答案:A D.继时性扫描博奕性聚焦 A.保守性聚焦 B.同时性扫描 C. 15大量的研究结果表明,短时记忆的容量为( )组块。A. 3 B. 4-5C. 7±2 D. 9-20答案:C 16当读者知觉一个单词时,视觉系统先确认构成单词的字母的各个特征,如垂直线、水平线、斜线等,然后将这些特征加以结合来确认字母,再将字母结合起来而形成单词,这样一种知觉的加工方式叫做 A.自下而上加工 B.局部加工 C.整体加工 D.自上而下加工答案:A ,感觉各输入通道的信息均可进入高级分析水平,得到全部的知觉加工。( )根据17 知觉选择模型答案:C D.反应选择模型 A.衰减模型 B.过滤器模型 C. ),只有一个感觉通道的信息可以进入高级分析水平。根据(18 知觉选择模型D. 反应选择模型C. 过滤器模型B. 衰减模型A. B 答案:)等信息。模型19根据ELINOR,长时记忆中贮存着( A.样例集和特征集 C.定义性特征和特异性特征概念、事件和背景B.

认知心理学复习重点(北京大学出版社)

1.绪论认知也叫认识,是指人认识外界事物的过程,或者说是对作用于人的感觉器官的外界事物进行信息加工的过程。 信息加工观点将计算机作为人的心理的模型,企图对人的心理和计算机的行为作出某种统一的解释,发现一般的信息加工原理。 包括人和计算机在内,信息加工系统都是由感受器、效应器、记忆和加工器组成的。 减法反应时实验:荷兰生理学家Donders(1868)提出的目的是测量包含在复杂反应中的辨别、选择等心理过程所需要的时间。在这种实验里,通常需要安排两种不同的反应时作业,其中一种作业另一种作业所没有的某个心理过程,即所在测量的过程,这两种反应时的差即该过程所需的时间。 相加因素法实验:完成一个作业所需的时间是一系列信息加工阶段分别需要的时间的总和,如果发现可以影响完成作业所需的时间的一些因素,那么单独地或成对地应用这些因素进行实验,就可以观察到完成作业时间的变化。使用相加因素法实验可以证实信息加工过程是否包含一个假定的环节。 “开窗”实验:能够直接地测量每个加工阶段的时间,从而能够明显地看出这些加工阶段。出声思考:当个人在进行思维时,让他利用外部言语进行思考,即进行出声思考,使他的思维过程外部言语化。 2.知觉自下而上加工:指由外部刺激开始的加工,通常是说先对较小的知觉单元进行分析,然后再转向较大的知觉单元,经过一系列连续阶段的加工而达到对感觉刺激的解释。 自上而下加工:是由有关知觉对象的一般知识开始的加工,由此可形成期望或对知觉对象的假设,期望或假设制约着加工的所有阶段或水平。 模式是指由若干元素或成分按一定关系形成的某种刺激结构,也可以说模式是刺激的组合。模式识别当人能够确认他所知觉的某个模式是什么时,将它与其他模式区分开来,这就是模式识别。 模板说认为在人的长时记忆中,贮存着许多各式各样的过去在生活中形成的外部模式的袖珍复本,即模板,它们与外部的模式有一对一的对应关系。当一个刺激作用于人的感官时,刺激信息得到编码并与已贮存的各种模板进行比较,然后作出决定,看哪一个模板与刺激有最佳的匹配,就把这个刺激确认为与那个模板相同。这样,模式就得到识别。由于每个模板都与一定的意义及其他信息相联系,受到识别的模式便得到解释或其他的加工。 原型说认为在记忆中贮存的不是与外部模式有一对一关系的模板,而是原型。原型是一类客体的内部表征,即一个类比或范畴的所有个体的概括表征。当刺激与某一原型有最近似的匹配,即可将刺激纳入此原型所代表的范畴,从而得到识别。 特征说外部刺激在人的长时记忆中,是以各种特征来表征的,在模式识别过程中,首先要对刺激的特征进行分析,即抽取刺激的有关特征,然后将这些特征加以合并,再与长时记忆中的各种刺激的特征进行比较,一旦获得最佳的匹配,外部刺激就被识别了。 字词优势效应识别一个字词中的字母的正确率要高于识别一个单独的同一字母。 客体优势效应识别一个“客体”图形中的线段要优于识别结构不严的图形中的同一线段或单独的该线段。 构型优势效应识别一个完整的图形要优于识别图形的一个部分。 3.注意过滤器模型布罗德本特(1958)原理:人的神经系统容量是有限的,当外界大量信息通过神经通道时,由于其超过高级中枢神经系统的容量,所以需要一个过滤机制,这在信息传递中起了个关卡的作用,使某些信息得到选择和保证,到达皮层中枢作出反应。 衰减模型特雷斯曼(1960)原理:信息不仅仅是通过一个通道,而是通过两个通道,但其中一个通道被加强,另一个通道的信号则逐渐减弱,从而难以激活其最低感觉阈限值而不被

认知心理学重点整理

第一章认知心理学概述 心智:心智是产生和控制知觉、注意、记忆、情绪、语言、决策、思维、推理等心理机能的成分。(认知的类型) 心智是形成客观世界表征的系统,促使人们采取行动以实现目标。(运作及其功能) 认知心理学的定义:心理学研究的一种特定的理论取向,角度,强调心理加工、过程。 发展 1.起源 19世纪 唐德斯:反应时测验 第一个认知心理学实验,揭示了:心理反应虽然不能直接测量,但是却可以通过行为反应进行推测。 特:提出用实验的方法研究感觉。提出省。 他请对方向反省自己,然后描写他们自己对自己的心理工作方法的看法。他创造了特殊的方法来训练对方,让他们更仔细和完善地来看待自己,但不过分地解释自己的心理。这个工作方式与当时的心理学非常不同。当时的心理学更多的是哲学的一个分支。 艾宾浩斯:用人工实验的方法研究高级心理功能 重学节省法 节省:重学所花的时间短于最初学习所花的时间 威廉·詹姆斯:对心智的阐述并不建立在实验结果的基础上,而是依据他对自己心智运作过程的省。 2.20世纪 摒弃对心智的研究 华生:行为主义学派 (1)拒绝省 (2)心理学的研究重点应该是可观察的行为而不是意识 斯金纳:操作性条件反射

格式塔心理学 托曼:认知地图 心智发展的复兴 计算机模拟:分不同阶段地对信息进行加工。 过滤器理论。 pet fMRI 人脑对面孔做出反应的区域:梭状面孔区(FFA)、海马旁回空间位置、纹状身体区(EBA)、 模块化-定位-一个模块就是指一个具有特殊功能的脑区 语言的定位 布洛卡区 威尔尼克区 大脑的分布式加工 不同的脑区对特征进行加工,并最终汇集在一起。不仅是感知加工,记忆、语言、决策和解决问题等认知过程也都遵循分布式加工原则。 大脑如何对事物进行表征 1.在物体的影响会聚在视网膜上的几毫秒,视网膜中感受器会将树的影像转化为电信号,电信号经过视网膜沿视神经传递,最终到达初级视觉感受区。 2.我们对物体的感受并不是基于对物体的直接感受,而是基于大脑中动作电位对数的表征。 3.表征的形成可能涉及一种叫做特征觉察器的神经元,这种神经元能对客体的特征做出反应。 4神经编码:神经元可以对特定类型的刺激做出反应,环境中的客体可以引发独特的神经元活动模式,因此我们可以根据这些独特的神经元活动模式来描述我们看到的是树还是环境中的其他刺激(如鸟鸣声等),这种以神经反应模式来表征刺激的方式被称为神经编码 对初级视觉区中特征觉察器的发现是确定神经编码的第一步。

秋季《认知心理学》期末离线作业

期末作业考核 《认知心理学》 满分100分 一、分析判断题(每题5分,共25分) 1、口述记录法这种认知心理学研究方法与内省法是相同的。 答案: 错。口述记录法与与内省法的区别主要表现在两方面: (1)内省报告是在完成作业后回顾,因此往往不完整不准确,而出声思考可描述被试正在注意什么,正在思考什么,这样就避免了由于记忆提取所出现的错误。(2)传统内省需要被试解释情境或思维过程,而且是依据自己提出的假设进行的,而出声思考不需要解释,只是有关当前正在注意的信息或短时记忆的内容,因而是可靠的。 2、对注意选择的解释中,过滤器模型认为人神经系统高级中枢的加工能力是无限的。 答案:错。过滤器模型的理论内容:来自外界的信息是大量的,但人神经系统高级中枢的加工能力有限,为避免系统超载,需要过滤器加以调整,选择-些信息进入高级分析阶段。通过过滤器的信息被进一一步加工而被识别储存,其余信息暂存于某种记忆中然后迅速衰退。 3、解释知觉过程的刺激物说认为只有自下而上的加工。 答案:正确。刺激物说只承认有自下而上的加工,而假设考验说认为除了自下而上的加工还有自.上 两者相互渗透。 4、深层表征是指出现在视觉短时记忆中类似图画的表征。 答案:错。表层表征是指出现在视觉短时记忆中类似图画的表征,它保留了客体的位置、方位、大小等空间特征,但容量有限且极易衰退。深层表征是指贮存在长时记忆中的信息,用于生成表层表征。 5、语言是人们运用语言进行交际的活动。 答案:错误。语言是由语音、词汇和语法构成的符号系统,是人类最主要的交际工具,是一种特殊的社会现象;而言语是人们运用语言进行交际的活动,是个体借助语言材料传递信息、交流思想、表达情感和影响别人的过程。 二、论述题(每题15分,共60分) 1、论述认知心理学常用的研究方法。 答: (一)反应时法 从刺激出现到人能作出相应反应总会有一定的时间间隔,心理学称之为“反应时”。心理学研究表明,随着加工这些刺激的认知过程的复杂程度的不同,反应时也会有很大不同。那么通过精巧设计不同的认知任务让人们完成,我们就可以在事后对不同任务的反应时进行比较或更复杂分析,从而得知人们完成这些任务的认知过程的奥秘。反应时法大体上可以归结为三类。 1.因素相减法:两种作业,差别在于后者比前者多某个心理过程,则这两种作业反应时的差即为该过

认知心理学名词解释

认知心理学名词解释 认知心理学;认知心理学是研究人的高级心理活动过程的学科,即研究人接受、编码、操作、提取和利用知识的过程,这个过程包括知觉、语言、智能、表象、思维、推理、问题解决、概念形成和创造性。广义的认知心理学主要探讨人类内部的心理活动过程、个体认知的发生与发展,以及对人的心理事件、心理表征和信念、意向等心理活动的研究。狭义的认知心理学是以信息加工理论观点为核心的心理学,又称为信心加工心理学。 信息加工理论:20世纪50年代末、信息论、控制论、系统论推动了信息加工理论,用计算机对信息的输入、存储、加工过程来解释人的认知过程的理论。 信息装置:即把人视为一个接受信息、加工和处理信息的传递装置。 信息编码:即一套信息加工的特殊规则。(它把消息、信号、符号或事物的状态,理解为是由一种形式转换成另一种形式,由一种能量媒介物转换成另一种能量媒介物,或由一种物理状态转换成另一种物理状态的过程。) 通道容量:即在一定时间内一个通道所能传递的信息的有限性或极限性。 符号操作系统范式;符号操作系统范式(象征的系统)在认知心理学领域又被称为“信息处理模型”、“符号处理模型”、“串行处理模型”等。1968年佩泊特出版《感知器》成为符号操作系统范式诞生的标志。符号操作系统范式把人看作一个“信息处理系统”,或者称作“符号操作系统”。代表人物纽韦尔和西蒙等人。 符号:就是模式,任何一个模式只要它能和其他模式相区别,它就是一个符号。 信息加工系统:是指能够接收、存储、处理和传递信息的系统。由记忆装置、加工器、效应器和接受器组成。 联想记忆;安德森和鲍威尔提出:首先分析简单的命题句子,并把分析后的句子输入到存储器中保持,当出现新句子时,调动已经存储在“网络知识库”中的信息来回答或解决问题。 适应性控制;即思维的适应性控制。安德森提出的有关一般性知识存储的认知模型,用程序来说明知识的组织和表象概念的激活过程,并对陈述性知识和程序进行区分。 联结主义范式:20世纪80年代兴起,联结主义认为,人类的认知活动的本质在于神经元之间的联结强度,以及它们之间不断发生的动态变化,即对信息进行并行分布式的加工处理,这种联结与处理是连续变化的模拟计算。其实质是用数学与计算模型的说明人类心智的过程与特点。 通用问题解决程序;由纽韦尔和西蒙设计,采用启发式程序,用“手段一目标分析”方式,把问题的解决程序通过提出一些子目标的办法一步一步地缩小初始状态和最终目标状态之间的差异,最后解决问题。 计算机隐喻是指把计算机作为人脑功能的一种心理模型,从中引申出人的认知过程或心理活动是一种“计算”的观念。 抽象分析方法:又称为会聚性证明法,是指采用人与计算机之间的功能类比,并以其他实验分析为辅助,通过结合与抽象,以推理、判断的方式得出结论的研究方法。 计算机模拟方法:指用计算机来模拟、检验、发现人的认知活动及其行为表现的规律的研究方法。 流程图式是指以作业图或信息流程图的形式表示人的心理活动,并以此分析人的信息加工过程的研究方法。 信息加工流程模式:由于认知心理学把人视为计算机式的信息加工系统,因此经常采用流程图的方式来分析与概括人的信息加工过程,它是一种简明、扼要地说明人的心理上活动过程的具体方法。(图例39)

认知心理学期末考试试题及部分答案

单选题(每题1分,共10分) 1()是由有关知觉对象的一般知识开始的加工,由此可以形成期望或对知觉态度的假设,这种期望或假设制约着加工的所有阶段或水平。 A.自下而上加工 B.局部加工 C.整体加工 D.自上而下加工答案:D 2()注意模型能够较好地解释“鸡尾酒会效应”。 A.衰减模型 B.过滤器模型 C.反应选择模型 D.知觉选择模型答案:B 方法”是研究()的方法。3“Brown-Peterson 答案:C B.命题检验 C.短时记忆 D.概念形成注意A. 4“爬…电杆…修…电灯…电…工,供电局”,这样的句子更可能是 A.Broca失语病人产生的B.Wernicke失语病人产生的C答案:A .注意性失读病人产生的D.深层诵读困难病人产生的 5“气氛效应”是指()的性质所造成的气氛引导人们得出一定的结论。 A.前提 B.结论 C.答案:A 心理模型 D.问题表征 6 Gholson等人研究发现,二年级小学生在概念形成过程中常采用的策略是 A.假设检验 B. 刺激偏好 C.维量检验 D.位置交替答案:C 7 Levine所设计的“空白实验法”是研究的( )方法。 A.注意 B.命题检验 C.短时记忆 D.概念形成答案:D 8 Neisser于( )年出版了第一部以《认知心理学》命名的专著。 A.1879 B.1956 C.1967 D.1970 答案: C 9 Posner和Raichle(1994)发现,当人们被动地听词时,大脑最活跃的区域是 A.枕皮层 B.额皮层 C. 顶皮层 D.颞皮层答案:D 10 R 字符心理旋转的实验研究表明,当两个被比较对象之间的旋转角度为( )时,其反应时最短。 A.60 B.90 C.180 D.360 答案: D 11 Sperling在发现感觉记忆存在的的实验中,所用的实验方法是 A.答案:A 部分报告法 B.全部报告法 C.双向分离法 D.锐敏度实验法 12 安排两种不同的反应时作业(任务),其中一种作业包含了另一种作业所没有的一个因素,而在其他方面均相同,从这两个作业的反应时之差来判定与之相应的加工过程,这种研究范式叫做A 答案:C.加法反应时实验 D.扫描实验 B.A.减法反应时实验开窗实验 13 按照特征整合理论,特征登记 A.需要注意,但特征整合不需要注意B.不需要注意,但特征整合需要注意 C.与特征整合均需要注意D.与特征整合均不需要注意答案:B

认知心理学重点整理

6、仔猪吃过初乳后适当过哺寄养调整,尽量使仔猪数与母猪的有效乳头数相等,防止未使用的乳头萎缩,从而影响下一胎的泌乳性能。寄养时,仔猪间日龄相差不超过3天,把大的仔猪寄出去,寄出时用寄母的奶汁擦抹待寄仔猪的全身。 7、7-15日龄小公猪去势,去势时要彻底,切口不宜太大,术后5%碘酊消毒。 8、产房适宜温度,分娩后1周27℃,2周26℃,三周24℃,四周22℃。保温箱温度:初生36℃,体重2 kg 30℃,4 kg 29℃,6 kg28℃,6 kg以上~断奶27℃,断奶后三周24~26℃。 9、产房要保持干燥,产栏内只要有小猪,便不能用水冲洗。预防仔猪下痢,参照《黄白痢综合防治措施》。 10、补料:出生后5~7日龄开始诱补料,保持料槽清洁,饲料新鲜。勤添少添,晚间要补添一次料。每天补料次数为4~5次。 11、产房人员不得擅自离岗,有其他工作不得已离岗时每次离开时间控制在1小时以内。 12、仔猪平均25~28日龄断奶,一次性断奶,不换圈,不换料。断奶前后连喂3天开食补盐以防应激。 13、断奶后一周,逐渐过渡饲料,断奶头两天注意限料,以防消化不良引起下痢。 14、在哺乳期因失重过多而瘦弱的母猪要适当提前断奶,断奶前3天需适当限料。 保育舍饲养管理技术操作规程 一.工作目标 1. 保育期成活率94%—97%以上。 2. 7周龄转出体重14Kg以上。 3. 9周龄转出体重20Kg以上。 二.工作日程 7:30~8:30 喂饲 8:30~10:30 清理卫生、其他工作 10:30~11:00 喂饲 14:00~14:30 喂饲 14:30~16:30 清理卫生、其他工作 16:00~17:00 喂饲

认知心理学课后习题第一、二章

第一章绪论 基本概念 1.认知:是一种心理活动,包括知识的获得、贮存、转化、使用 2.认知心理学:心理学研究的一种特定的理论定向、角度或途径,强调心理结构和过程 3.认知途径:强调心理结构和过程的心理学研究理论 4.内省:被训练过的观察者仔细地、小心地主义他们自己的感觉,精确地辨别这些感觉,并尽可能客观地报告这些感觉 5.信息加工途径:来自于计算机科学和通讯科学,心理过程与计算机的操作相比较,得到更好的理解,心理过程可以解释为系统从刺激到反应的一系列阶段中所完成的信息加工。 6.生态学效度:研究所获得的结果页应该能够适用于现实世界中自然发生的行为 7.认知科学:是试图回答有关心的问题的领域,考察知识的性质、组成、发展、和运用 8.认知神经科学:考察大脑的结构和功能如何解释认知过程 9.脑损伤:涉及组织破坏,通常由中风、肿瘤或事故引起 10.PET扫描:正电子发射断层摄影术,扫描认知活动和血流模式之间的对应关系,通过测量血流模式得到脑活动图 11.MRI:磁共振成像,通过让强但无害的磁场穿过被试头部,采集来自某些分子的射线,这些分子集结在不同组织的不同部位中,最终采集一系列脑图像 12.fMRI:功能性磁共振成像,用时更短,费用更少的细致血流图像 13.ERP:事件相关定位,记录被试在对刺激进行反应时,脑电活动的微小变动,又叫诱发反应电位技术 14.单细胞记录技术:通过将微电极插在单个神经元旁边或者甚至插进单个神经元,来研究动物脑和神经系统的特征 15.人工智能:AI通过创建计算机程序,来让计算机显示出典型的只和人类相联系的只能行为,一种探索尽可能高效地完成任务的途径,考虑两个主题,语言和问题解决 16.计算机模拟:将人的局限考虑进去探索解决问题的途径 17.PDP途径:平行分布加工途径,认知过程从网络角度来解释,这种网络把像神经元一样的单元连结在一起 18.联结主义:平行分布加工途径又叫做联结主义和神经网络 19.平行加工:信息加工时平行和分布式的 20.系列加工:一系列离散的操作,只有一个步骤完成了,系统才会进入到下一步 21.节点:大脑皮层区域里,神经活动的部位,节点是相互联系的 思考题 1.心理学专业的学生为什么要学习和了解认知心理学这门学科 答:a.认知是人类心理学研究的重要组成部分 b.对认知心理学的了解,有助于更好的理解心理学的其他一些研究领域 c.能帮助我们了解我们自己,了解我们的大脑或心究竟是如何工作的 d.给我们启示,告诉我们如何改善我们的认知技能 2.试比较内省法、行为主义、格式塔心理学与认知途径,在对高级心理过程的强调上有何区别 答:内省法是指被训练过的观察者仔细的、小心的报告他们自己的感受,精确地辨别这些感受,并尽可能客观的报告这些感受。冯特的仔细的严格的方法,在很多方面类似今天的认知研究,不过冯特特别指出,像思维、语言和问题解决这样的高级心理过程,不适合用内省技术来研究 行为主义是一种仅仅依靠客观的、可观察的反应的途径,他强调行为的环境决定性,而

认知心理学代表人物

让〃皮亚杰 您检索的皮亚杰,一般指让〃皮亚杰,其他释义请点击此处。 让〃皮亚杰(Jean Piaget,1896年8月9日-1980年9月16日),瑞士人,是近代最有名的儿童心理学家。他的认知发展理论成为了这个学科的典范。皮亚杰早年接受生物学的训练,大学时期学习哲学。但他在大学读书时就已经开始对心理学有兴趣,共曾涉猎心理学早期发展的各个学派,如病理心理学、弗洛伊德和荣格的精神分析学说。从1929年到1975年,皮亚杰在日内瓦大学担任心理学教授。皮亚杰对心理学最重要的贡献,是他把弗洛伊德的那种随意、缺乏系统性的临床观察,变为更为科学化和系统化,使日后临床心理学上有长足的发展。 简介 让〃皮亚杰 让〃皮亚杰(Jean Piaget,1896—1980),瑞士心理学家,发生认识论创始人。他先是一位生物学家,之后成为发生认知论的哲学家,更是一位以儿童心理学之研究著名的发展心理学家。皮亚杰身份的顺序代表了皮亚杰一生从事智慧活动的历程。 自1936年起,皮亚杰一共荣获了三十多个全球各地的大学及学术团体所颁发的荣誉博士学位,更负责主持多项重要国际联合的会议、组织与团体,他一生中所得到的大大小小奖项不计其数,更于1969年获颁美国心理学会的杰出科学贡献奖,1977年获得了心理学界殊荣——爱德华〃李〃桑代克奖。 而皮亚杰一生的贡献并不止于心理学,他的理论对于现今的哲学、教育学、人工智能的发展……都产生了难以估量的深远影响。[1] 皮亚杰(1896一l980)是当代著名的儿童心理学家及教育家。出生于瑞士。父亲是位有自由思想的大学教授,母亲是一位虔诚的基督教徒,两人常因见解不同而发生争执。 他对生理学具有浓厚兴趣和突出才能,10岁在自然科学杂志上发表文章,1918年获博士学位。在攻读博士学位期间,他对“人是怎样获得对于世界的认识”的哲学问题产生兴趣。由于纯熟的生物学知识及方法对解决此类问题无能为力,他便试图通过其他途径来作研究,因此对心理学也产生兴趣。 1918年,他进入心理实验室工作,研读弗洛伊德著作,感到精神分析学说虽有趣,但失于思辨,不是严谨的科学。他从中吸收和学到一些重要概念与方法(如儿童发展阶段理论、临床谈话法等),对他后来从事儿童心理学研究极其有益。1919年,皮亚杰到巴黎大学从事病

心理学复习提纲(第三章-认知过程)

心理学复习提纲(第三章-认知过程)

《心理学》公共课复习提纲 第二章认知过程 关键术语 认知:人脑反映客观事物的特性和联系,并揭露事物对于人的意义与作用的心理活动。现代心理学中的认知主要是指高级的认识过程,包括感觉、知觉、注意、记忆、思维、言语等。 感觉:是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物个别属性的反映。 感受性:是指人对刺激物的感觉能力。 感觉阈限:是人感到某个刺激存在或刺激发生变化所需刺激强度的临界值。 绝对感觉阈限:刚刚能够引起感觉的最小刺激量叫绝对感觉阈限。人对这种最小刺激量的感觉能力叫绝对感受性。 差别感觉阈限:那种刚能引起差别感觉的两个刺激之间的最小差异量称为差别感觉阈限。觉察刺激之间微弱差别的能力称为差别感受性。 韦伯定律:19世纪德国生理学家韦伯发现,在一个刺激能量上发现一个最小可觉察的感觉差异所需要的刺激变化量与原有刺激能量的大小有固定的比例关系。这个固定比例对不同感觉是不同的,用K表示,通常称为韦伯常数或韦伯比率。 知觉:是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的各个部分和属性的整体的反映。 注意:是心理活动(意识)对一定对象的选择和集中。具有两种基本特征:选择性和集中性。 不随意注意(无意注意):是指没有预定目的、也不需要意志努力的注意。 随意注意(有意注意):是指有预定目的、需要一定意志努力的注意。 随意后注意(有意后注意):有预定目的、不需要意志努力的注意。 注意的广度:也称注意的范围,是指一个人在同一时间内清楚地观察到对象的数量。 注意的稳定性:是指注意保持在某一对象或某一活动上的时间久暂特性。 注意的起伏:注意短时间内周期性地不随意跳跃现象称为注意的起伏。 注意分散:是指注意不自觉地离开当前应当完成的活动而被无关刺激所吸引。 注意分配:是指人在进行两种或多种活动时能把注意指向不同对象的现象。 注意的转移:是指人有意地把注意从一个对象转移到另一个对象上,或从一种活动转移到另一种活动上。 记忆:是在头脑中积累、保存和提取个体经验的心理过程。

认知心理学重点整理上课讲义

认知心理学重点整理

第一章认知心理学概述 心智:心智是产生和控制知觉、注意、记忆、情绪、语言、决策、思维、推理等心理机能的成分。(认知的类型) 心智是形成客观世界表征的系统,促使人们采取行动以实现目标。(运作及其功能) 认知心理学的定义:心理学研究的一种特定的理论取向,角度,强调心理加工、过程。 发展 1.起源 19世纪 唐德斯:反应时测验 第一个认知心理学实验,揭示了:心理反应虽然不能直接测量,但是却可以通过行为反应进行推测。 冯特:提出用实验的方法研究感觉。提出内省。 他请对方向内反省自己,然后描写他们自己对自己的心理工作方法的看法。 他创造了特殊的方法来训练对方,让他们更仔细和完善地来看待自己,但不过分地解释自己的心理。这个工作方式与当时的心理学非常不同。当时的心理学更多的是哲学的一个分支。 艾宾浩斯:用人工实验的方法研究高级心理功能 重学节省法 节省:重学所花的时间短于最初学习所花的时间 威廉·詹姆斯:对心智的阐述并不建立在实验结果的基础上,而是依据他对自己心智运作过程的内省。 2.20世纪 摒弃对心智的研究 华生:行为主义学派 (1)拒绝内省 (2)心理学的研究重点应该是可观察的行为而不是意识 斯金纳:操作性条件反射

格式塔心理学 托曼:认知地图 心智发展的复兴 计算机模拟:分不同阶段地对信息进行加工。 过滤器理论。 pet fMRI 人脑对面孔做出反应的区域:梭状面孔区(FFA)、海马旁回空间位置、纹状身体区(EBA)、 模块化-定位-一个模块就是指一个具有特殊功能的脑区 语言的定位 布洛卡区 威尔尼克区 大脑的分布式加工 不同的脑区对特征进行加工,并最终汇集在一起。不仅是感知加工,记忆、语言、决策和解决问题等认知过程也都遵循分布式加工原则。 大脑如何对事物进行表征 1.在物体的影响会聚在视网膜上的几毫秒内,视网膜中感受器会将树的影像转化为电信号,电信号经过视网膜沿视神经传递,最终到达初级视觉感受区。 2.我们对物体的感受并不是基于对物体的直接感受,而是基于大脑中动作电位对数的表征。 3.表征的形成可能涉及一种叫做特征觉察器的神经元,这种神经元能对客体的特征做出反应。 4神经编码:神经元可以对特定类型的刺激做出反应,环境中的客体可以引发独特的神经元活动模式,因此我们可以根据这些独特的神经元活动模式来描述我们看到的是树还是环境中的其他刺激(如鸟鸣声等),这种以神经反应模式来表征刺激的方式被称为神经编码 对初级视觉区中特征觉察器的发现是确定神经编码的第一步。

认知心理学

认知心理学 一、填空 1. 1967年美国心理学家奈瑟(塞)尔Neisser出版了名为《认知心理学》的专著,标志着认知心理学的产生。 2.信息加工认知心理学认为,人类认识的本质是信息加工的过程,它包括自动加工过程和控制加工过程,并提出了信息加工的时序性、认知资源的有限性和心理资源分配的观点。 3.联结主义取向的认知心理学认为人对信息的加工处理的是以平行加工(并行)的方式进行的。 4.随着外界物理刺激强度的增加,神经系统内的动作电位的频率也有所增加这种现象叫频率编码。 5.在差别感觉阈限研究中表明,最小可觉差与刺激强度之比在中等刺激强度时是有意义的。 6.学习过程中存在着不同的信息加工水平,其最高的加工水平是对这个刺激信息的意义进行精细加工或语义加工,即从刺激信息中抽取出意义的过程。 7.认知心理学把人所从事的某些典型活动,按先后次序所作的有组织的认知称为脚本。 8 .在短时记忆中,输入的刺激信息主要是以听觉代码形式来对信息进行编码的。 9 .认知心理学是关于人类心智的多学科、跨学科的合作性研究,由心理学、计算机科学、语言学、人类学、神经科学和哲学六个领域的学科组成。 10. 在进行自由回忆训练时,几乎所有的单词都是按种类回忆起来而不是按词表中呈现的顺序来回忆,这种现象叫做词汇类聚现象。 11 .内隐联想测验方法是格林沃尔德在1998年最早提出来的。 12 .言语触接是指字或词汇符号必须转换成语音信息,然后借助于语音信息,才能接触到心理词典中该字或词汇的语义信息,它的词形到词义之间存在着语音的媒介作用。 13 .认知有广义和狭义两种涵义,广义的认知相当于认识。狭义的认知相当于记忆。 14.认知心理学的主要范式有两个一个是信息加工范式,另一个是联结主义范式。 15.斯腾伯格认为,短时记忆中对刺激信息的加工处理是以完全系列扫描的方式进行的。 16.英国心理学家布劳德本特最早提出了注意的过滤器理论。 17.问题解决空间包括当前状态和目标状态,和使问题从一种状态向另

认知心理学期末模拟试题及参考答案[1]

2010/11学年认知心理学模拟试卷 一、单选(共10题,每题2分,共20分) 1、早期的注意研究所采用的流行实验范式是() A、双耳分听 B、追随程序 C、Stroop范式 D、部分报告法 2、自上而下加工又被称为() A. 概念驱动加工 B. 数据驱动加工 C. 材料驱动加工 D. 刺激驱动加工 3、下列哪个不是长时记忆的模型() A、激活扩散模型 B、网络层次模型 C、双重模型 D、集理论模型 4、在选择性注意任务中,当任务较难时,人倾向于使用() A.平行加工B.系列加工C.自动加工D.控制加工 5、在对字母“R”进行正反判断的试验中,反应时最长的顺时针倾斜角度为()(表象) A、60 B、120 C、180 D、270 6、下列哪项不是艾宾浩斯研究成果() A、节省法 B、部分报告法 C、重学法 D、遗忘曲线 7、短时记忆的提取方式是() A、从头到尾的平行扫描 B、从头到尾的系列 C、自动停止的平行扫描 D、自动停止的系列扫描 8、学生对上一节课教员讲的物理定律的记忆属于()(长时记忆) A、情景记忆 B、表象记忆 C、语义记忆 D、无法确定 9、短时记忆双重模型实验中,如果情境强调放映的正确率,那么高标准和低标准会怎么变化()(短时记忆) A、高标准降低,低标准升高 B、高标准和低标准同时升高 C、高标准升高,低标准降低 D、高标准和低标准同时降低 10、McCollough的实验表明() A、颜色信息是在较低水平加工的,模式信息是在高级水平加工的 B、颜色信息和模式信息都在高级水平加工的 C、颜色信息和模式信息都在较低水平加工的 D、模式信息是在较低水平加工的,颜色信息是在高级水平加工的 二、填空(20个空,每空1分,共20分) 1、_________的论文《神奇数字7±2》揭示了短时记忆容量。 2、注意的实质和特征有_选择性、______、_搜寻_、______、______、______。 3、部分报告法的创造者是_______________。 4、记忆信息三级加工模型提出一个完整的记忆系统包括_________、_________、_________。 5、记忆可以分为:情景记忆和_________,内隐记忆和__________,陈述性记忆和__________。 6、表象的生成过程(1)__________,(2)__________,(3)__________,(4)__________。

教育心理学期末考试

教育心理学复习题及答案 一、名词解释 1有意义学习:是针对机械学习而言,指在学习知识过程中,符号所代表的新知识与学习者认知结构中已有的适当观念建立实质性和非人为的联系的过程。(所谓实质性联系指符号所代表的新知识观念能与学习者已有认知结构中的表象、概念、命题建立内在联系;非人为联系指符号所代表的新知识与认知结构中的表象建立的符合逻辑关系的联系。) 2陈述性知识:也叫描述性知识,是关于事物及其关系的知识,主要用于区别和辨别事物. 它是个人有意识地提取线索,因而能直接陈述的知识. 3程序性知识:即操作性知识,是关于怎样做的知识,是一种经过学习自动化了的关于行为步骤的知识。 4连续接近技术:将目标行为分解成一个个小步子,每完成一小步就给以强化,直到获得最终的目标行为。 5成就动机:是指人们在完成任务中力求获得成功的内部动因,即个体对自己认为重要的、有价值的事情乐意去做,并努力达到完美地步的一种内部推动力量。 6内部动机:是指诱因来自于学习者本身的内在因素,即学生因对活动本身发生兴趣而产生的动机。 7最近发展区:维果斯基认为,教师在教学时,必须考虑儿童的两种发展水平:一是儿童的现有水平,另一种是指在他人尤其是成人指导的情况下可以达到的较高的解决问题的水平。这二者之间的差距就叫做最近发展区。 8普雷马克原则:又称祖母法则,即指用高频的活动作为低频活动的有效强化物。 9图式:图式是经过组织而形成的思维以及行为的方式,它表征着行动和经验的某种固定的形式,以帮助我们适应外在的环境。 10自我效能感:是指人们对自己能否成功地进行某一行为的主观判断。 11概念同化:用下定义的方式直接向学习者呈现,让他们利用已掌握概念来理解。 12观察学习:也叫“替代学习”,就是指通过观察环境中他人的行为及其后果而发生的行为。 13学习迁移:是指一种学习对另一种学习的影响,或习得的经验对完成其他活动的影响。 14正迁移:在学习的迁移中,一种学习可能对另一种学习起到促进,助长的作用。 15特殊学习迁移:是某一领域或课题的学习对学习另一领域或课题所产生的影响。 16高路学习迁移:有意识的将某种情境中学到的抽象知识应用于另一种情境中的迁移。 17替代强化:指观察者因看到榜样受强化而受到的强化。此外还有直接强化和自我强化。 18符号学习:又称“表征学习”,是指学习单个符号或一组符号的意义。 19发现学习:指给学生提供有关的学习材料,让学生通过探索、操作和思考,自行发现知识,理解概念和原理的教学方法。(发现学习的首创者是美国当代认知派心理学家布鲁纳) 20先行组织者:先于某个学习任务本身呈现的引导性学习材料。他的抽象、概括和综合水平高于学习任务,并与认知结构中原有的观念和新的学习任务相关联。 21智慧技能学习:指运用符号或概念与环境交互作用的能力的学习。 22上位学习:又称总括学习,是在学生掌握一个比认知结构中原有概念的概括和包容程度更高的概念或命题时产生的。 23下位学习:又称类属学习,认知心理学假定,人的认知结构是在观念的抽象、概括和包容程度上按层次组织的。当学生原有的观念在概括和抽象的水平上高于新学习的观念时,新学习的观念归属于旧知识而得到理解,新旧知识所构成的从属关系。 24认知地图:根据一个典型的实验即训练小白鼠走迷宫到达食物箱,托尔曼认为:白鼠之所以能选择最接近于食物的路线,是因为白鼠学会的不是简单的、机械的反应动作,而是学习达到目的的符号及其所代表的意义,建立一个完整的“符号—完形”模式。 25相关研究:主要用于探讨变量之间的相关关系,并根据这种关系就研究对象的特征和行为做出解释和预测。 26学习的顿悟说:这一学习理论的主要代表是苛勒,所谓顿悟,就是领会到自己的动作和情境,特别是和目的物之间的关系。首先,学习不是简单的形成由此到彼的神经路的联结活动,而是头脑里主动积极地对情境进行组织的过程;其次学习过程这种直觉的重新组织,不是渐进的尝试错误的过程,而是突然的顿悟。 二、简答 1. 简述斯金纳操作性条件作用学习理论的基本内容。 答:1.斯金纳认为,行为可分为应答性行为和操作性行为。前者是由已知的刺激引起的,后者是由其结果控制的。而操作性行为是有机体在一定情境中自然产生并由于结果的强化而固定下来的行为。 2.强化操作性条件作用的基本规律 正强化:有机体行为的结果(刺激)提高了该行为以后发生概率的过程。 负强化:逃避条件作用、回避条件作用 惩罚:当有机体做出某种反应以后,呈现一个厌恶刺激或不愉快刺激,以消除或一直此类反应的过程。 消退:如果在这一反应之后不再有强化物相伴,那么此类反应在将来发生的概率便降低。 3.操作性条件作用学习理论的运用 行为塑造斯金纳认为“教育就是塑造行为”,复杂的行为可以通过塑造而获得。塑造是指通过小步就给以强化,直到获得最终的目标行为,这种方法也叫做连续接近。 程序教学所谓程序教学,是指将各门学科的知识按其中的内在逻辑联系分解为一系列的知识项目,逐渐加深,