_中国农业人口分布格局的时空变化特征

中国各省面积和人口排名

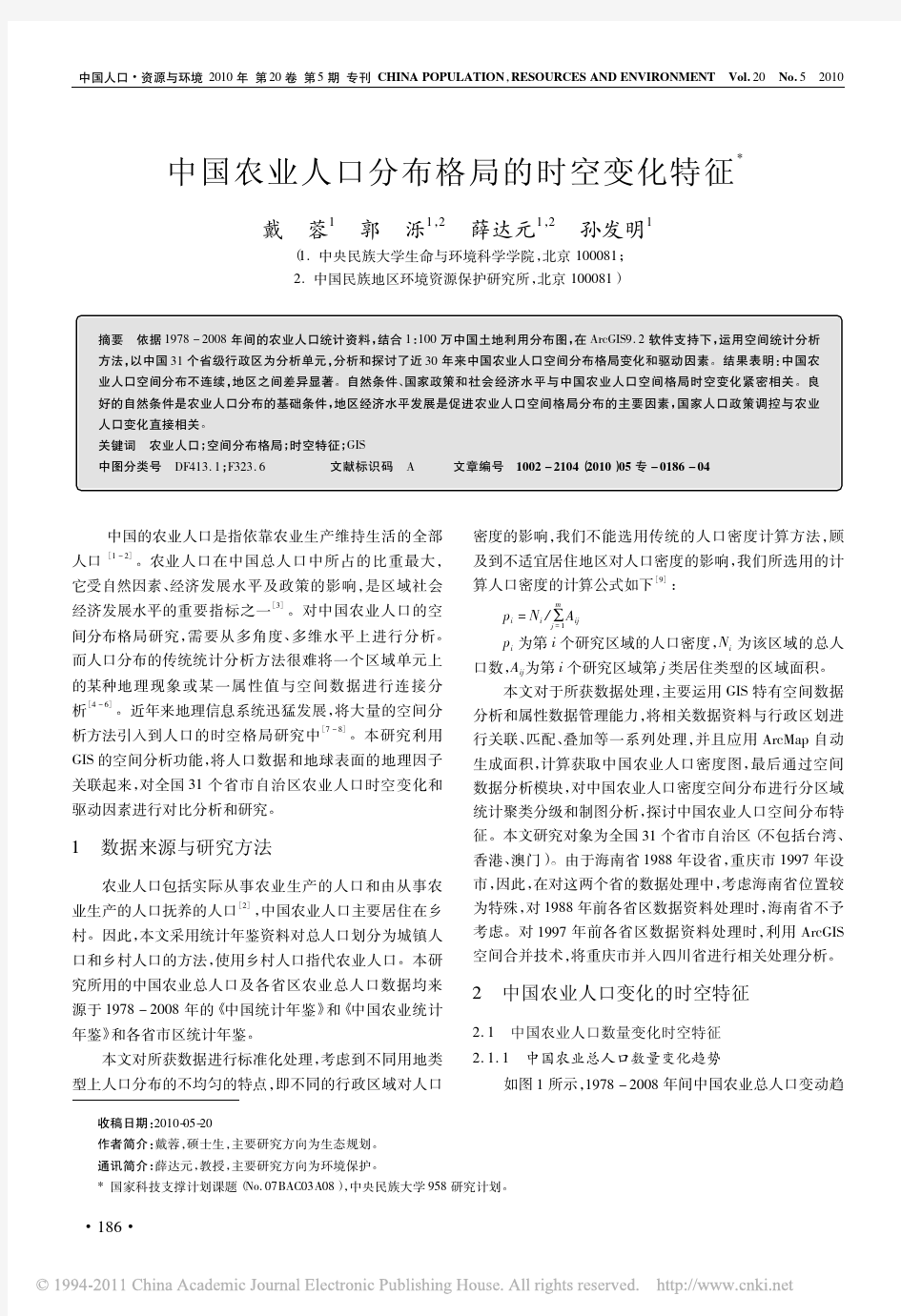

中国各省面积和人口排名!!! 中国各省面积排名: 1、新疆维吾尔自治区面积166万平方千米); 2、西藏自治区面积122.8万平方千米); 3、内蒙古自治区面积118.3万平方千米); 4、青海省面积72.23万平方千米; 5、四川省面积48.14万平方千米; 6、黑龙江省面积45.48万平方千米; 7、甘肃省面积45.44万平方千米; 8、云南省面积38.33万平方千米; 9、广西壮族自治区面积23.6万平方千米; 10、湖南省面积21.18万平方千米; 11、陕西省面积20.56万平方千米; 12、河北省面积18.77万平方千米; 13、吉林省面积18.74万平方千米; 14、湖北省面积18.59万平方千米; 15、广东省面积18万平方千米; 16、贵州省面积17.6万平方千米; 17、江西省面积16.7万平方千米; 18、河南省面积16.7万平方千米; 19、山西省面积15.63万平方千米; 20、山东省面积15.38万平方千米; 21、辽宁省面积14.59万平方千米; 22、安徽省面积13.97万平方千米; 23、福建省面积12.13万平方千米; 24、江苏省面积10.26万平方千米; 25、浙江省面积10.2万平方千米; 26、重庆市面积8.23万平方千米; 27、宁夏回族自治区面积6.64万平方千米; 28、台湾省面积3.6万平方千米; 29、海南省面答3.4万平方千米; 30、北京市面积1.68万平方千米; 31、天津市面积1.13万平方千米; 32、上海市面积0.63万平方千米; 33、香港特别行政区面积1101平方千米; 34、澳门特别行政区面积25.4平方千米。

中国人口的地域分布及成因分析

中国人口的地域分布及成因分析 一、中国人口的地域分布特征 胡焕庸先生在20 世纪50 年代曾提出:以黑河—腾冲线为中国人口的地理分界线。经过近50 年的发展,通过图1 ,我们可以看到,这种人口地域分布的差异仍然存在,中国人口仍然集中在东南半壁,西北则相对较少。进一步分析,这种差异更显著。 图1 中国人口分布密度图 若以东、中、西三大经济地带来看;东部人口稠密、西部较小、中部居中。东部人口占全国总人口的41.18%,西部占到22.91%,中部占35.91%,东西差异显著。若从人口密度来考察(表1)东西差异更加明显,东部地区人口密度为每平方公里377人,是中部的2倍多,是西部地区的7倍还强。若从东部的上海向西部的西藏划条直线,则由东向西横跨这条直线的上海、江苏、安徽、湖北、四川、西藏6省得人口密度(人/平方公里)分别为(1996年):2138、677、431、313、196和2,由东向西,人口密度从低到高的阶梯降低趋势十分明显。若从中国的三大地形阶梯来考察,中国人口则主要集中在第三阶梯上,我国一、二、三阶梯的人口占全国人口比重分别为:0.76%、28.36%、70.81%,人口密度每平方公里为:33 人,75.4人,313.4人。①由东向西,人口密度呈断层式下降,人口分布明显地趋向于第三阶梯。从中国的人口重心来看, 1990年, 我国人口重心为东经113°22′, ②,东距长江口770 公里,西距国镜最西端达3660 公里,南距三亚164 公里,北距漠河2470 公里,清楚地反映出人口分不均衡状况,人口的地域分布明显地偏向国的东南方。 二、成因分析 中国人口的地域分布,主要受自然环境条件和经济发展水平的影响,其中又以自然环境的影响为最大,二者对人口地域分布影响的贡献度大致为80对20,③除此之外,气体因素,如历史因素也对人口的地域分布有一定影响,只是贡献度较小而已。 首先,中国人口的地域分布受自然环境条件的深刻制约。中国特殊的地理环境,尤其是地形和海拔高程,对中国人口的地域分布起着直接影响作用。从世界范围来看中国人口的地域分布同世界人口的分布区是大致相同,具有三大趋向,即:趋向沿海,趋向地平地势以及趋向暖湿气候。正是这三种趋向姓的结合,再加上中国特殊的地理环境,才形成了中国东西人口地域分布的差异。地形和海拔还通过对农业的影响,间接地制约中国中国人口的地域分布。目前, 中国的国民生产总值中,农业约占27 % ,社会劳动者总数中,农业占60 % ,这说明中国乡村人口分散的分布模式仍占绝对优势,大多数人被束缚在土地上,人口分布的地域差异在很大程度上仍受着各地区农业生产水平的制约,耕地的地域差异是影响人口分布的基本因素。据研究发现,人口密度与垦殖指数正相关, ④说明农业耕地是目前制约中国人口地域分布的最基本

中国人口政策演变历史概述

中国人口政策演变历史概述 人口政策,从其狭义的角度看,是指一个国家或地区从社会的、经济的、政治的、资源的、生态环境的综合战略利益出发,同时考虑到大多数群众的接受程度,对其人口的生育行为所采取的政府态度。这种态度,或者鼓励生育,以促进人口增长,或者限制生育,以减缓人口增长。在限制生育中,政府还要规定具体的限制要求,这种要求,往往与我们所追求的人口总量目标相联系。回顾中华人民共和国成立以来生育政策的演变历史,大体上可划分为3大阶段为鼓励生育阶段、生育政策酝酿转变(含反复)阶段和推行限制生育政策阶段。 一、阶段时期 ㈠、鼓励生育政策阶段:1949-1953,鼓励生育政策 ㈡、政策转变酝酿阶段:1954~1959年:政策转变酝酿,上层思想反复。 ㈢、实施限制生育政策阶段: 1960~1970年:实施限制生育政策,但没有全面开展。 1971~1979年:全面推行“晚、稀、少”政策(相当于“二胎化”)。 1980~1984年:生育政策紧缩,全面推行“一胎化”政策。 1984~1991年:在农村实行“一孩半”政策,但在城市继续实行“一胎化” 政策。 1991年至今:现行计划生育政策的稳定。 揭示生育政策演变的历程,是为了运用科学历史主义的方法进行梳理和评价过去,以史为鉴,实事求是地总结经验,吸取教训,免蹈覆辙,指导未来。一句话,就是为未来中国生育政策的继续完善与发展服务。 1、“晚、稀、少”政策创造了生育率下降奇迹的第一个十年。 从1970年到1979年的整个70年代,全国城乡推行的“晚、稀、少”政策,允许有计划地生育子女数是最多两个。1971年,国务院批转了卫生部、商业部、燃化部《关于做好计划生育工作的报告》,指出在第四个五年计划期间,一般城市人口增长率要降到千分之十以下,农村要降到千分之十五以下。1973年12月,全国第一次计划生育汇报会上,提出计划生育要实行“晚、稀、少”。“晚”是指男25周岁、女23周岁才结婚;“稀”指两胎要间隔4年左右;“少”是指只生两个孩子。此后在各地的宣传中出现了“一个不少、两个正好、三个多了”的口号。可以说,七十年代的计划生育相当于“二胎化”。由于其“从紧”,紧的合情,“从严”,严的有理有度,所以经过宣传教育与热忱服务,易受到大多数群众的普遍理解与拥护。加之,适宜的奖罚措施,使“早、密、多”传统落后的生育模式,时过不久便初步形成了“晚、稀、少”式的生育控制模式,最终跻身到世界低生育水平国家行列。 2、紧缩政策导致生育率大幅反弹与完善政策抑制反弹的第二个十年。1981~1982年,全国总和生育率回升为2.63和2.86,第一、二孩出生间隔超常地缩短为2.2年,出生率回升为20.91‰和22.61‰,1980年至1984年初推行的紧缩政策,不仅导致了生育水平急剧回升,而且还使第三次人口出生高峰提前一年多于1986年到来。可见,80年代是紧缩政策酿成欲速则不达之果,是导致人口控制能力大幅滑坡,与完善政策尽最大努力抑制滑坡的十年。 (背景原因:1980年9月召开的五届人大第三次会议上确立了20世纪末将

中国历史人文地理下章节答案葛剑雄

中国历史人文地理(下) 复旦大学葛剑雄 2018年最新版答案 1.1中国人口的來源已完成成绩:100.0分 1 【单选题】关于中国人口的来源,机械增长是指()。 ?A、本地人口出生、死亡的结果 ?B、外地人口迁入和本地人口死亡的结果 ?C、外地人口死亡和本地人口迁出的结果 ?D、外地人口迁入和本地人口迁出的结果 我的答案:D得分:25.0分 2 【多选题】历史上,()曾迁入古代中国的中原地区或今天中国范围。?A、回鹘 ?B、高丽 ?C、契丹 ?D、昭武九姓 我的答案:ABCD得分:25.0分

【多选题】根据记载,中国古代的人曾迁往()。 ?A、日本 ?B、东南亚 ?C、欧洲 ?D、美洲 我的答案:ABCD得分:25.0分 4 【判断题】根据记载,公元前2世纪左右,乌孙、月支等南迁。()我的答案:×得分:25.0分 1.2人口与户口已完成成绩:100.0分 1 【单选题】中国历代实际人口与户籍人口对比情况是()。 ?A、实际人口大于户籍人口 ?B、户籍人口大于实际人口 ?C、实际人口和户籍人口相当 ?D、实际人口长期是户籍人口的两倍 我的答案:A得分:33.3分

【判断题】中国古代,兵役制度对户籍登记的影响最大。() 我的答案:×得分:33.3分 3 【判断题】中国历史上真正符合现代意义上的人口普查最早出现在清朝末年。()我的答案:√得分:33.4分 1.3人口数量变化的特点已完成成绩:100.0分 1 【单选题】公元初,中国人口的数量大约是()。 ?A、2千多万 ?B、4千多万 ?C、6千多万 ?D、8千多万 我的答案:C得分:33.3分 2 【多选题】中国古时人口数量变化的特点,总体而言是增长缓慢,也就是()。?A、高出生率 ?B、低死亡率

中国历代人口数量及变化的因素

中国历代人口数量及变化的因素 中国的人口数量,现存最早的一项全国性和分政区户口统计数为西汉元始二年(公元2年)的6000万,此前只留下零星的地区性数字。清光绪三十四年(1908年)实施了第一次全国人口普查,民国期间也做过多次人口调查,但直到1953年全国人口普查,中国才通过科学的普查,获得了除台湾、港澳地区以外的准确人口数字。 下面根据有限的原始资料和目前的研究水平,对中国人口历史的发展作一简单概述。 中国各个历史时期的人口数量 公元前221年秦始皇统一时,秦朝的人口估计有3000万或更多,但到西汉初大约只剩下1500万至1800万,至西汉末的公元2年增加到6000万。王莽时到东汉初,总人口下降到3500万。到东汉后期的永寿三年(157年)稍后,才重新突破6000万。 从184年黄巾起义爆发到220年三国鼎立形成这个期间,人口损失估计达60%,仅存约2300万。4世纪初的西晋约有3500万。此后南北分裂,北方进入十六国时代,人口多次出现大幅度下降,直到隋朝重新统一后的大业五年(609年),才恢复到6000万左右。 隋末的战乱,造成人口降幅超过50%,到唐初仅有2500万。至安史之乱前夕的755年,又增至约9000万,达到新高峰。唐后期和五代的战乱导致人口锐减,到960年宋朝初建时估计只有4000万,其境内仅3000万左右。 北宋时期人口持续增长,大观四年(1100年)境内人口超过1亿,辽(金)、西夏、大理等政权的人口合计也在1000万以上。两宋之际的战乱使人口大幅度下降,但此后南宋和金的人口都有增长,至13世纪初,宋、金、西夏、大理及其他少数民族人口合计已超过1.2亿。蒙古灭金和西夏造成空前浩劫,北方人口损失高达80%,仅剩1000余万。元统一时实际人口约7000万。到14世纪中期增加到8500万左右。 明初的人口不足6000万。但到17世纪初,全国人口已突破2亿。但明末的天灾人祸和清初的残酷战争,又使人口降幅达40%,清顺治十二年(1655年)估计已降至1.2亿。康熙三十九年(1700年)恢复至1.5亿,以后很快破2亿大关,到道光三十年(1850年),全国人口创造了4.3亿的新纪录。太平天国起义和清朝的镇压,导致南方人口稠密地区的巨大损失,人口下降超过1亿(最保守估计也有五六千万),以至到1912年尚未恢复到1850年的水平。1953年新中国人口普查结果为5.8亿(不含台湾、港澳)。 中国的人口数量在世界人口总数中一直占有很高的百分比。除了东汉末年处于人口低谷、所占比例可能略低于10%以外,其余历史阶段占世界人口比例基本都在20%以上,一般在30%左右。 中国历代人口变迁的特点 两千多年来中国的人口数量的衍变,具有以下一些明显特点。 1、增长缓慢。从公元2年的6000万增加到1850年的4.3亿,总数仅增长了7倍,年平均增长率仅约1‰。

2015年中国人口数量及各省人口排名

中国人口数量2015全国总人口13亿6千万(中国人口最多的省份排名) 2015年中国人口数量及各省人口排名 省区市人口数量人口排名GDP GDP( 亿元) 人均G(元)人均排名排名 1 河南省9613万人 5 14234 15056 16 2 山东省9082万人 2 25326 27148 7 3 四川省8673万人9 9657 11708 25 4 广东省7859万人 1 29863 32142 6 5 江苏省7381万人 3 24738 32985 5 6 河北省6735万人 6 1338 7 19363 11 7 湖南省6629万人13 8366 1312320 8 安徽省6338万人15 690611180 28 9 湖北省5988万人11 8451 14733 17 10 广西省4822万人18 5386 1141727 11 浙江省4647万人 4 1763335730 4 12 云南省4333万人23 4260 945930 13 江西省4222万人19 5323 12204 24 14 辽宁省4203万人8 1041824645 9 15 贵州省3837万人26 2543 6742 31 16 黑龙江省3813万人14 7081 1846312 17 陕西省3674万人21 4806 12843 21 18 福建省3466万人12 8440 23663 10 19 山西省3294万人175465 16143 15 20 重庆市3107万人24 3938 14011 18

21 吉林省2699万人22 4693 17211 13 22 甘肃省2593万人27 2494 9527 29 23 内蒙古2379万人16 6140 25558 8 24 新疆区1905万人25 330516164 14 25 上海市1625万人7 1165865473 1 26 北京市1423万人10 8879 57431 2 27 天津市1007万人20 5014 7972 3 28 海南省803万人28 1121 1336119 29 宁夏区572万人29 76912695 23 30 青海省529万人30 706 12809 22 31 西藏区267万人31 326 11567 26原文标题:中国人口数量2015 全国总人口136072万人(各省人口排名)

中国2010年中国人口分布

中国2010年地级市人口统计收集于2010年12月31日 城市 总人口(万人) 自然增长率非农业人口百分比 (万人) (‰) 地区市区地区市区地区市区 城市合计110297.04 30400.92 30797.59 17753.31 4.38 4.05 1.北京112 2.30 988.10 780.10 744.10 0.63 0.39 2.天津91 3.98 747.99 535.22 509.59 1.79 2.19 3.河北6291.96 957.93 1290.90 72 4.59 4.46 4.98 石家庄89 5.94 195.00 231.26 163.23 5.04 5.62 唐山700.15 168.82 193.89 127.92 3.10 2.26 秦皇岛268.20 69.97 78.05 52.11 2.50 2.14 邯郸844.33 134.89 154.47 10 6.91 5.25 5.55 邢台661.36 53.49 104.12 46.32 3.65 6.04 保定1062.43 89.06 166.96 63.55 5.46 6.55 张家口448.94 84.38 108.93 68.11 3.53 5.20 承德355.47 43.67 68.46 31.85 5.23 4.60 沧州673.55 46.78 114.71 36.83 4.04 6.95 廊坊381.59 71.87 70.05 2 7.76 4.90 7.28 衡水 4.山西2881.95 822.54 833.69 508.03 5.63 6.39 太原315.31 239.20 209.89 190.65 8.04 7.20 大同287.86 134.99 123.01 99.99 7.67 7.32 阳泉124.83 63.86 57.86 47.77 3.13 5.17 长治316.16 65.34 74.72 44.53 4.00 5.90 晋城210.63 26.45 41.04 1 8.03 4.01 6.31 朔州140.04 56.19 31.46 15.41 6.83 7.68 晋中303.30 52.20 74.76 25.96 3.20 4.78 运城484.90 60.80 74.00 1 9.61 6.24 4.19 忻州293.83 49.60 57.52 16.56 4.56 8.81 临汾405.09 73.91 89.43 29.52 6.62 3.89 5.内蒙古1603.83 523.06 623.01 346.75 5.99 6.89 呼和浩特211.83 108.38 95.92 81.75 7.47 8.53 包头206.16 138.93 127.31 114.65 8.39 7.24 乌海40.59 40.59 34.38 34.38 7.27 7.27

第四章 中国历史人口地理概述 (1)

第四章中国历史人口地理概述 一、历史时期人口总数与空间分布的变迁 1、历史时期(过去两千年)中国人口数量变化的特点及原因 (1)增长缓慢 根据公元二年到道光三十年(1850 年)以来近两千年的人口增长来看,即从近6000 万增加到4.3 亿,总数仅增长了7倍,平均年增长率仅约1‰。原因是漫长的农业社会中国生产力发展方式变革缓慢和水平不高,制约着人口的增长。具体讲,出现高出生率、高死亡率、低增长率的增长模式有以下一些原因:如初婚年龄比较早、妇女的真正有偶率及净生育率、家庭规模很小、传统文化观念(如迷信、守节、修养等)的影响、制度,如赋役制度、赋税制度、刑罚制度的不利影响、战争、天灾如旱灾、传染病的影响,这些因素加在一起决定了,尽管出生率比较高、但是最后的死亡率也高,这就造成了人口长期的低增长率。(2)大起大落和人口变化的阶段性 中国历史时期的人口变化虽然总体上是增长的,但由于种种原因出现过大起大落的现象,大落指短时期之内人口数量的急剧下降。如一遇动乱(战乱、灾荒等),人口则急剧减少,即有的阶段增长较快,有的阶段则急剧减少。 中国人口的变化有明显的阶段性,总体来讲,人口倍增的时间缩短了,增长的幅度在增加。原因一是随着时间推移,中国的人口基数越来越庞大,二是中国人口的发展又实现了一个转变,由高高低向高低高转变,原因一是医药公共卫生取得了一些进展,二是出现了新式接生方法,降低了婴儿和孕产妇的死亡率,三是物质条件的改变降低了灾害发生时人口的死亡率。(3)人口增长的阶级、阶层、民族的不平衡性 从汉到清,构成人口大多数的是地主与农民这两个阶级,两者的人口增长速度由于种种原因在多数情况下存在着很大的差距,还存在不同的社会阶层的出生率及人口增长率差异。 人口增长的民族不平衡性,包括汉族与其它民族的差异和其它民族之间的不平衡性。少数民族的生育率比较低,增长率也比较低,地理环境的差异造成了民族之间人口增长的不平衡,生产方式、宗教等也会对人口增长产生一定的影响。 2、人口空间分布的变迁及原因 (1)人口分布具有相对的稳定性和不平衡性,亦有“人满东南”的趋势。 从秦汉以来至19世纪以前,人口高度集中在东部季风地区,全国30%的土地集中了98%左右的人口,呈现为“人满东南”的趋势。这种趋势在近2000年间呈现十分明显的稳定性。原因:人口分布与气候和经济发展的关系 经济发展在传统社会里明显受自然环境的影响,从秦汉以来,中国东南季风气候区一直是中国经济最发达的地区,中国的人口主要分布在这个区域内。这实际上是传统农业社会里农业生产对自然环境,特别是气候依赖性极强的体现,到了20世纪,东南季风区的人口比重不仅没有上升,反而有所下降,这一则可能是政策的影响,一则可能是气候因子在工业化时代的影响减弱的体现。 (2)人口分布的变动方面,从公元2年至1840年,人口分布重心基本保持向东南移动的趋势,14世纪是中国人口分布重心分布东南的极点。14世纪后,中国政治中心居于华北平原的北京,影响了人口分布重心向东南推移。 具体分析中国南北人口比重的演变可看出,西汉至唐天宝年间,北方人口呈下降趋势,但多数时间占全国半数以上;从唐中叶至元代,北方人口比重持续下降,南方人口普遍超过50%以上,元代达到顶点;明清时期北方地区人口比重有所恢复,但已经难以改变“人满东南”的大趋势。 原因:人口分布及其变动的影响因素有自然地理环境条件社会经济因素, 这种人口分布变动的结果,有人为(政治、军事、社会、经济、技术等)的因素,但在更大的范围内,在更大的程度上,还是受到自然条件(地貌、气候、土质、水文等)的制约,尤其是中国历史气候的冷暖交替的周期性变化的制约。 人口分布变迁与自然环境的关系主要体现为因历史时期南北气候变化的纬度差异而带来的南北人口移动压力。由于历史气候的周期性的变化,尤其是中国北方地区气候变化幅度更大更明显,加上北方游牧民族呈现周期性南移和西迁,相应北方地区呈现经济周期性兴衰和移民周期性南北移动。近2000年的气候变化趋势是前1000年相对温暖,而后1000年相对寒冷,相应中国政治经济文化重心在不断南移,故秦岭淮河一线以南人口比例总的来看在不断增加。清代南方地区经过太平天国战争而人口一度损耗十分严重,但同时期北方地区的农业生态已经十分恶化,对地区社会经济发展的影响远远超过战争,南北人口并没有因此而改变格局。总之,整个传统时代,人口分布受环境的影响或制约极大,传统时代中国人口重心从西北向东南推移是由近5000年来中国天地生大背景所决定的。

中国人口的可持续发展

中国人口的可持续发展 12级工商管理 2012070136 谢金平一、概述 人口发展主要包括人口数量的增加和人口质量的提高,而人口的可持续发展是指为了提高国家可持续发展的能力,在控制人口增长的同时,注重提高人口的素质。 二、背景 人口过剩、资源危机和环境污染是当代世界三大社会问题,也是制约中国经济社会发展和人民生活水平提高的三大障碍。“人口增长-资源紧缺-环境恶化”的恶性循环使中国人口未来面临着生存和发展的双重压力,中国人口与可持续发展的困境主要是指:人口继续增长,人口素质低下,就业负担重,年龄结构迅速老化;随着人口增长,自然资源日趋紧缺,有些资源已接近资源承载极限;环境污染迅速蔓延,自然生态日趋恶化。因此,要实施中国人口与可持续发展的整体发展战略,缓和与解决过剩人口与资源短缺的矛盾。具体来说,就是要使总体人口与生活资料增长可持续发展;要使人口质量与经济技术进步可持续发展;要使人口结构与经济结构可持续发展。而从中国人口的可持续发展来看,中国首要的任务是要控制人口数量,提高人口素质。不仅要强调人口文化智力素质的提高和人口资源环境素质的提高,而最根本的是要实现中国人口的现代化。 三、中国人口发展的现状

(一)我国人口现状 1、人口增长 自1949年新中国成立到2005年的56年间,中国人口从54167万人,增加到130756万人,净增加76589万人,增长1.41倍。半个多世纪以来,我国人口增长出现三次高峰。第一次是1951年到1958年,七年共增加人口10798万人,平均每年净增长人口1500多万;第二次是1963年到1976年,十三年新增加人口21921万人,平均每年增加人口1702万人,特别是文化大革命期间,平均每年增加人口都在2000万左右;第三次是1985年到1991年,六年共新增加人口近1亿,平均每年净增加1600 万。1997年到2004年,我国耕地面积减少1亿亩,人口却增长了6300多万,这一增一减,使得我国人均物质水平更加捉襟见肘,粮食安全、环境资源难以承受人口的增长。 2、性别比失调 1982年第三次人口普查,全国出生性别比为108.5,1987年百分之一抽样调查为110.9,1990年第四次人口普查为111.3,1995年百分之一抽样调查为115.6,2000年第五次人口普查为116.9,个别省份高达138。2005年,再次抽样调查,性别比高达118.58。男女性别比,城乡均出现异常,农村失调程度更为严重。正常情况下,男女性别比应该保持在103至107之间。2005年以后,新进入婚育年龄的人口,男性明显多于女性,经测算,到2020年,20~45岁的男性将比女性多3000万人左右,婚姻挤压情况凸现,低收入及农村低素质者结婚就很困难。这将导致社会秩序混乱,成为影响社会安定和谐的严重隐患。3、人口老龄化 我国是世界上老年人口最多的国家。目前,我国60岁以上老年人口达1.43

历史时期人口变化对中国社会的影响

参考文献:《——年中国人口研究》 《中国历史地理》 《汉书?地理志》 《史记》 金承禧 经济学 一,历史时期地人口数量 人是生产者,它创造了巨大地人类物质文明和精神文明;同时人又是巨大地消费者,它所创造地巨大地财富就是为了供人消费.人又具有自身再生产地特性,因此,人口增长状况对地理环境影响很大. 个人收集整理勿做商业用途 我国是一个人口众多地国家,在历史长河中,人口数量地增减变化很大,但从总地趋势来看是增加地.关于秦汉时期以前地人口数字,由于资料不足,因此难于说准.个人收集整理勿做商业用途 从秦汉时期开始,各个王朝都对人口地统计十分重视,千方百计要弄清自己控制地劳动者地数量.因为劳动者是基本地社会生产力,能够创造物质财富,是统治者剥削地主要对象,兵役、徭役地多少都与人口有密切地关系.因此秦汉以后地人口记载就颇为丰富.个人收集整理勿做商业用途 历史时期影响人口数量地增减和地区分布地因素,除自然增值、死亡和天灾外,则主要是政治动乱和战争.同时人口地迁徙也是一个重要因素.特别是西晋以后,由于北方地战乱及其自然环境等方面地影响,人口大量南迁,从而使北方人口减少,而南方人口则增加.个人收集整理勿做商业用途 先秦时期 中国第一次全国性地人口调查是在秦代完成地,这些统计材料没有留下来.但在秦亡时被刘邦接管.当刘邦入关进入咸阳后,萧何则“收秦丞相御史律令图书藏之”,从而使刘邦“具知天下厄塞、户口多少、强弱之处,民所疾苦者”.后来当刘邦路过曲逆县(今河北省定县东南)时,问御史:“曲逆户口几何?”御史回答:“始皇时三万余户,间者兵数起,多亡匿,今见五千户”.可以想见当时地各县户口数是清楚地. 个人收集整理勿做商业用途秦时地人口和战国时期差不多,也就是两千万人口左右. 公元二年西汉户口数是现存最早地全国性人口数 这个人口数见于《汉书·地理志》,记载地是西汉平帝元始二年(公元二年)地户口数,户,口.比秦时增加了近四千万人口.之所以会出现这种情况,是因为经过西汉初年吸取秦亡地教训,与民休息,出现了“文景之治”地局面.汉武帝时又大肆扩张土地,社会发展.因此才出现了西汉地盛世,一般来讲,人口地增加是经济发展地表现,因为人口地增加,必然要带来生产粮食及其它供应品地增加. 个人收集整理勿做商业用途 这个统计数字对于研究中国古代地人口、地理、历史、经济、社会、政治和文化、军事等都具有重大地意义. 从西汉地人口统计情况来看.当时北方地人口数多于南方,南方相当于北方地四分之一,反映出当时南北方经济发展地一般情况,说明北方经济发展好于南方.当时边郡地人口是稀少地,无法与内地相比,这和秦时地情况一样.秦时为了改变边地地广人稀地情况,采取“徙民实边”地办法. 个人收集整理勿做商业用途 到了东汉时期,由于西汉末年地战乱,促使北方人向南方迁徙,说明西汉时期北方人认为南方地气候不适宜于汉居住地观念已经发生变化.总之来说,东汉时期北方各郡县地人口一般都有所减少,个别有增加,而南方一般都有所增加,有些郡甚至超过几倍,这除过一般

中国流动人口的规模、分布和结构特征

中国流动人口的规模、分布和结构特征 人口的流动也是一种重要的人口地理现象,它和人口迁移的区别在于它不改变户籍登记地,因此可以把流动人口定义为在本地居住3日以上,不具有本地常住户口的暂住人口和常住人口,以及在旅途中周转的人口。 关于流动人口的总量,很难进行精确的统计。由于在现代社会中,越出“本地”的人口流动基本上全都要使用交通工具,而人口流动量比人口迁移量总要大出许多倍,所以一个地区的客运总量大致可用来反映其人口流动的规模。 新中国成立以后,除60年代曾出现下降和停滞外,全国客运总量一直是迅速上升的。据此推算,1950~1988年间全国人均每年流动次数增长了18.5倍,全年人均旅行距离也延长了11.6倍,表明人口的流动性显著增大了(见表69)。近两三年来,全国客流量有所减小,1990年人均旅行距离比1988年缩短了11%;究其原因,主要有二:①治理整顿抑制了经济过热;②客运价格在稳定多年后首次大幅提高,从而抑制了一部分非必要性人口流动。 中国人口的流动性虽比过去显著增大,但与一些外国相比,差距仍很大:人均旅行里程在80年代中期仅为日本的1/20,不及美国的1/30。事实上,不仅中国的乡村人口,即使是城市人口,也有很大一部分人终生很少离开常住地外出流动,他们的活动范围就是住家周围几公里为半径的狭小圈子,这从一个侧面说明中国人口分布的相对凝固化。 人口的流动性主要取决于经济水平,应该说它在某种意义上是生活走向现代化的一个标志,而经济部门和地域结构的改善,也必然要在人口流动上有所反映。1989年,辽宁省人均旅行1043.9公里,西藏仅139.2公里,二者相差6倍以上;同年浙江省人均流动7.3次,安徽省仅2.6次,都反映出经济水平的差距。但流动人口的分布还与政治和交通地理位置有密切关系,一些水陆空交通枢纽,如北京、南京、沈阳、武汉、上海、广州等,本身就是特大城市兼政治、经济、文化中心,又有庞大的中转客流,成为具有全国意义的流动人口聚会焦点。如1989年南京市市区铁路、公路和水运的客运量分别达到1119万人、1539万人和2519万人,合计达5177万人,相当于市区人口每人流动21次。而广大农村经济水平低,有的地理位置也很偏僻,外来人员少,流动人口就少得多。其中中国东部各县1年人均流动约数次,如辽宁省岫岩县1987年为5.49次,安徽

中国历史上叫人惊叹的人口变迁

从人口变迁看和平的重要性 作者:余建权 纵观中国历史,战争的发生是人口发生剧变都给人震撼和惊叹! 中国历史上几千年的分分合合,王朝变迁,从来都是由人民来推动的,是人民用鲜血和生命换来的,但最后人民永远都和胜利木有关系,始终处于最底层,是被奴役的对象,从来都没有改观,直到中华人民共和国建立才有所改变! 其实我们现在所说的中国历史,基本上是以中原王朝的统治作为“正统”来讲述的历史,这样的历史才叫中国历史,非中原王朝一般不计入中国历史的“主流”之中,比如匈奴,一个从春秋战国开始,和中原王朝做对了几百年,令中原几个朝代无奈采取以“女人换和平”的强悍民族,在司马迁的《史记》中别说最高级别的“本纪”,连个“世家”都没混出来,只争到了一个“列传”这样的最低地位,不能不说是一种悲哀。 和匈奴同样命运的还有突厥、契丹、金国、西夏等等,他们并没有自己的历史,也进入不了中国历史。这就是中国历史上所谓的“得中原者得天下”说法的由来。无论是北方的“完颜”还是蒙古草原上的“可汗”,你再牛,没拿到中原大地的统治权,中国历史的三明治里就没有你的份。 所以,中国历史上各朝各代,从夏朝开始,由于控制的地域不同,很难说清各个历史时期中国的人口数量。 在历史上,朝代的更迭几乎无一例外的都伴有战争,无数生命死于惨烈的战场,使人口锐减,有时,又由于民族的大融合,使合并后的朝代人口增加,比如元朝,蒙古族灭金夏和大宋,使原来属于三个国家的人口数量合并为一个国家,这样,统计原来那个所谓的正统王朝的人口作为历史上的中国人口就没有实际意义了,因此,要说清现代意义上的中国历朝历

代人口数量,显然不现实,再加上历史上无论那个朝代,都没有设置像今天“国家统计局”这样叫人怀疑的“权威”机构,全靠民间的努力做人口普查,所以要拿出一个可靠的数据根本不靠谱,因此说,中国历史上的人口数量变迁永远都是一笔糊涂账。 虽然是一笔糊涂账,但还是有人不辞辛劳的在做这项工作,比如东汉的皇甫谧等。他们的数字虽然不是精确数字,但也不是天方夜谭的瞎编乱造,虽然有出入,但还是比较接近实际,具有一定的可信度的。 据皇甫谧《帝王世纪》考证,夏朝开始时期的约公元前2070年左右,“及禹平水土,……是以其时九州岛之地......民口千三百五十五万三千九百二十三人”,就是说打从大禹治水,天下太平以后,大禹的夏朝,人口约1355万,这个数字大概没有计算今天云贵和湘粤闽等当时是偏远地区的少数民族。由于交通和通信的限制,当时的夏王朝管辖范围尚不能到达此地。 商朝没有人口数量的任何记载,所以,无论是司马迁还是皇甫谧这样的牛人也无法考证。 后来还有人综合各种资料认为,到周成王时期,约公元前1043年前后,人口数量约为1371万。周庄王十三年,公元前684年,人口1184万,这个数字依然不包括上述偏远地区的人口。 从公元前2070年的夏朝开始到公元前684年的周庄王时期,在约1400年的时间里,虽然没有计划生育政策,但人口的数量还是比较稳定的,大致在1200万到1300万左右,未有大起大落的现象出现,这些数字绝对不是准确数字,是大是小不敢乱下结论,但肯定符合当时的国情,是可以信赖的。 到公元前221年,超级牛人秦始皇统一中国,结束了春秋战国数百年的分裂局面,合并七国为大秦帝国,有人认为这一时期的人口数量约在1500-1800万之间。这大概是经过统一战争洗礼后的数字,而且按照秦国的统治地域,这个数字应该包括上述大部分偏远地区的民众了,因为这时,秦国的统治区域已经到达南海广大地区。

智慧树知到《中国历史地理概况》章节测试答案

第1章单元测试 1、什么是历史地理? 答案:Historical geography 2、历史时期的地理现象,地理要素是通过什么办法来研究的? 答案:历史文献 3、当今的北京在辽朝统治下时叫什么? 答案:南京 4、清朝在乾隆二十四年所达到的疆域范围是多少? 答案:1300万平方公里 5、为什么要学习历史地理:(排除题,选出错误的答案)学习历史地理有利于:答案:了解世界的资源分布 6、历史时期的地理与今天的地理,。答案:不一定相同,但有演变的关系、必定有演变关系 7、以下说法正确的是____。答案:轻于空气的航空器能够飞行是因为其比重比空气轻;、飞机和滑翔机的主要区别在于他们是否有动力装置;、直升机是通过其动力装置直接驱动旋翼旋转而产生升力的航空器; 8、使用无人机,可以拍到: 答案:古城遗址的轮廓、建筑物的鸟瞰图 9、学习中国历史地理,应该: 答案:多作实地考察、多看文献资料、掌握地理学原理、关注新技术 10、下面哪本书的内容与历史地理知识无关: 答案:《平凡的世界》、《西游记》

11、什么是历史地理?历史地理是____。 答案:Historical geography 第2章单元测试 1、“中国”两字最早出现在何尊中。 答案:正确 2、疆域是由统治者给你划定的一条明确的界限,一定的空间范围,是否正确? 答案:正确 3、早期关于“中国”一词的使用,不是政治空间,而具有鲜明的文化区特征 答案:对 4、中国早期的文字是甲骨文。 答案:错误 5、中国古代的军乐是传递信息的。 答案:正确 6、中国历史上基本统一、疆域范围较大的政权有: 答案:西汉、唐、清 7、说中国的领土像一张秋海棠叶子,是指哪一阶段? 答案:未承认外蒙古独立前的中华民国 8、以下哪一阶段属中国历史上的大分裂? 答案:十六国、五代十国 9、历史统一的范围是指:

新中国人口发展历程及现状

新中国人口发展历程及现状 一、新中国人口发展历程 中国人口的发展同中国社会的发展一样经过了漫长而曲折的道路。在党和政府的坚强领导下,经过长期不懈的努力,人口发展已经结束了高增长的历史,步入健康发展的轨道。 新中国成立60年来,中国人口发展经历了两个不同的时期:一是实行计划生育政策之前,人口发展处于无计划、自发的高增长时期;二是实行计划生育政策之后,人口发展逐步走向有计划、可控制的平稳增长时期。这两个不同发展时期的区别,不仅表现在出生率、死亡率的变化上,而且还表现在人口发展模式的转变,以及人口年龄结构的变化上。 (一)人口总量的发展 人口发展与社会经济的发展是密不可分的,结合社会经济发展的不同状况,可以把中国人口总量的发展过程划分为以下几个阶段。 1、第一个人口高增长阶段(1949—1957年) 新中国成立之前,由于战乱频繁,社会动荡不安,经济得不到发展,人口发展缓慢,明显呈现出高出生、高死亡、低增长的特征。新中国成立后,社会安定,经济发展,人民的生活水平及医疗卫生条件不断得到改善。人口的发展也出现了新的特征,死亡率大幅度下降,出生率维持在高水平,从而出现了人口自然增长率高的人口高增长状况。1949年,全国人口出生率为36‰,死亡率为20‰,自然增长率为16‰,年底全国总人口为5.42亿。到1957年,死亡率下降到了10.8‰,而自然增长率上升为23.2‰,总人口达到6.47亿。1949—1957年的八年间,人口净增1.05亿。这是建国以后出现的“第一次人口生育高峰”。 2、人口低增长阶段(1958—1961年) 1959至1961年,连续三年的自然灾害,使经济发展出现了波折,人民生活水平受到影响,致使人口死亡率突增,出生率锐减。1959年人口死亡率上升到了14.6‰,1960年进一步上升到25.4‰,而人口出生率只有20.9‰,人口自然增长率大幅度下降,其中1960年、1961年连续两年人口出现负增长。 3、第二个人口高增长阶段(1962—1970年) 三年自然灾害过后,经济发展状况逐渐好转,人口发展的不正常状态也迅速得到改变,人口死亡率开始大幅度下降,强烈的补偿性生育使人口出生率迅速回升,人口增长进入了建国以来前所未有的高峰期,并一直持续到20世纪70年代初。这一时期,人口出生率最高达到43.6‰,平均水平在36.8‰;人口死亡率重新下降到10‰以下,并逐年稳步下降,1970年降到7.6‰。出生率的上升和死亡率的下降,使这一阶段的人口年平均自然增长率达到27.5‰,年平均出生人口达到2688万人,8年净增人口1.57亿,这是建国以后出现的“第二次人口生育高峰”。

中国各省市人口老龄化程度排名

中国各省市人口老龄化程度排名 作者:PHBang 来源:综合时间:2014年11月24日 据全国老龄办的调查数据,截止2004年底,中国60岁及以上老年人口为1.43亿,占我国总人口的10.97%,并且以每年3.2%的速度递增,2014年将达到2亿,2026年将达到3亿,2037年超过4亿,2051年达到最大值,之后一直维持在3~4亿的规模。 21世纪,全国老龄办将百年中国人口老龄化发展趋势分为三个阶段:第一阶段是快速老龄化阶段(2001~2020年),这一阶段,中国平均每年增加596万老年人口。到2020年,老年人口将达到2.48亿。第二阶段是加速老龄化阶段(2021~2050年),这一阶段中国平均每年增加620万老年人口。到2050年,老年人口总量将超过4亿。第三阶段是稳定的重度老龄化阶段(2051~2100年),2051年中国老年人口规模将达到峰值4.37亿,约为少儿人口数量的2倍,≥80岁老人占老年总人口的比重将保持在25%~30%,进入一个高度老龄化的平台期。 全国各省市自治区人口老龄化程度排名: 第1名:重庆 2010年,重庆60岁及以上人口占总人口的17%,为中国“最老”的地区。 第2名:四川 2010年,四川65岁及以上的人口比重比全国平均水平高了2.08个百分点,略低于重庆,居全国前列。预计:四川65岁以上老年人口将从2000年623.2万人上升到2020年1488.1万人,年均增长率4.45%。其相对人口比重将从2000年的7.24%上升到2020年的16.19%。第3名:江苏 南通共有60岁以上常住老年人170.8万人,占常住人口总数的23.5%,老龄化程度远高于全省乃至全国平均水平。 第4名:辽宁 截至2010年末,全省户籍总人口为4265万人,其中60岁及以上老年人口已达691万人。全省老年人口占全省总人口比例为16.21%,与全国老年人口占全国总人口13.26%相比,高出2.95个百分点,老龄化程度在全国排名第六位。 第5名:安徽 2020年安徽省60岁及以上老年人口将达到1097.1万,老龄化水平将达到15.1%;2045年60岁及以上老年人口将超过2276.6万,老龄化水平推进到30%以上。 截止2010年11月,阜阳市60岁及以上常住人口1131894人,占常住总人口比例14.89%;65岁及以上人口为76.2万人,占总人口的10.03%。 第6名:上海 截止2011年底,上海市户籍60岁及以上老年人口347.76万,占总人口的24.5%。预计到2015年末,户籍60岁及以上老年人口将超过430万,比例接近30%。 第7名:山东 山东老龄人口942.98万。 威海60周岁以上老年人有52万人,占人口总数的20.5%,远远高出全国的13.7%和全省的15.3%的人口比例,是全省乃至全国人口老龄化程度最高的城市之一,而且平均每年还在以3%的速度增长。 青岛市60岁以上户籍老年人口132.7万人,占总人口的17.3%,高出全国平均水平3.6个

中国历代人口统计一览表

中国历代人口统计一览表 战国末年: 公元前221年,估计全国总人口2000万。 西汉: 公元2年,汉平帝元始2年,全国有户1223万,总人口5959.4978万。汉书-地理志下 东汉: 公元57年,汉光武帝建武中元2年,全国有户427.9634万,总人口2100万。续汉书-郡国志五 公元75年,汉明帝永平18年,全国有户586.0573万,总人口3412.5021万。续汉书-郡国志五 公元88年,汉章帝章和2年,全国有户745.6784万,总人口4335.6367万。续汉书-郡国志五 公元105年,汉和帝元兴元年,全国有户923.7112万,总人口5325.6029万。续汉书-郡国志五 公元156年,汉桓帝永寿2年,全国有户1067.7960万,总人口5647.6856万。续汉书-郡国志五 三国: 魏:公元263年,魏元帝景元4年,全国有户66.3423万,总人口443。2881万。晋书-地理志 蜀:公元263年,蜀汉后主炎兴元年,全国有户28万,总人口94万。通典-食货七

吴:公元280年,吴主皓天纪4年,全国有户52.3万,总人口200万。晋书-地理志 西晋: 公元280年,晋武帝太康元年,全国有户245.984万,总人口1616.3863万。晋书-地理志 南北朝: 刘宋:公元464年,宋武帝大明8年,全国有户90.687万,总人口468.5501万。通典-食货七 北魏:公元525年,魏孝武帝正光年,全国有户500万,总人口3200万。通典-食货七 北齐:公元577年,北齐幼主承光元年,全国有户303万,总人口2000万。通典-食货七 南陈:公元589年,陈后主桢明3年,全国有户50万,总人口200万。通典-食货七 隋: 公元609年,隋炀帝大业5年,全国有户890.7536万,总人口4601.9956万。通典-食货七 唐: 公元649年,唐太宗贞观22年,全国有户300万。通典-食货七。公元705年,唐中宗神龙元年,全国有户615.6141万,总人口3714万。资治通鉴-卷208 公元740年,唐玄宗开元28年,全国有户841.2871万,总人口4814.3609