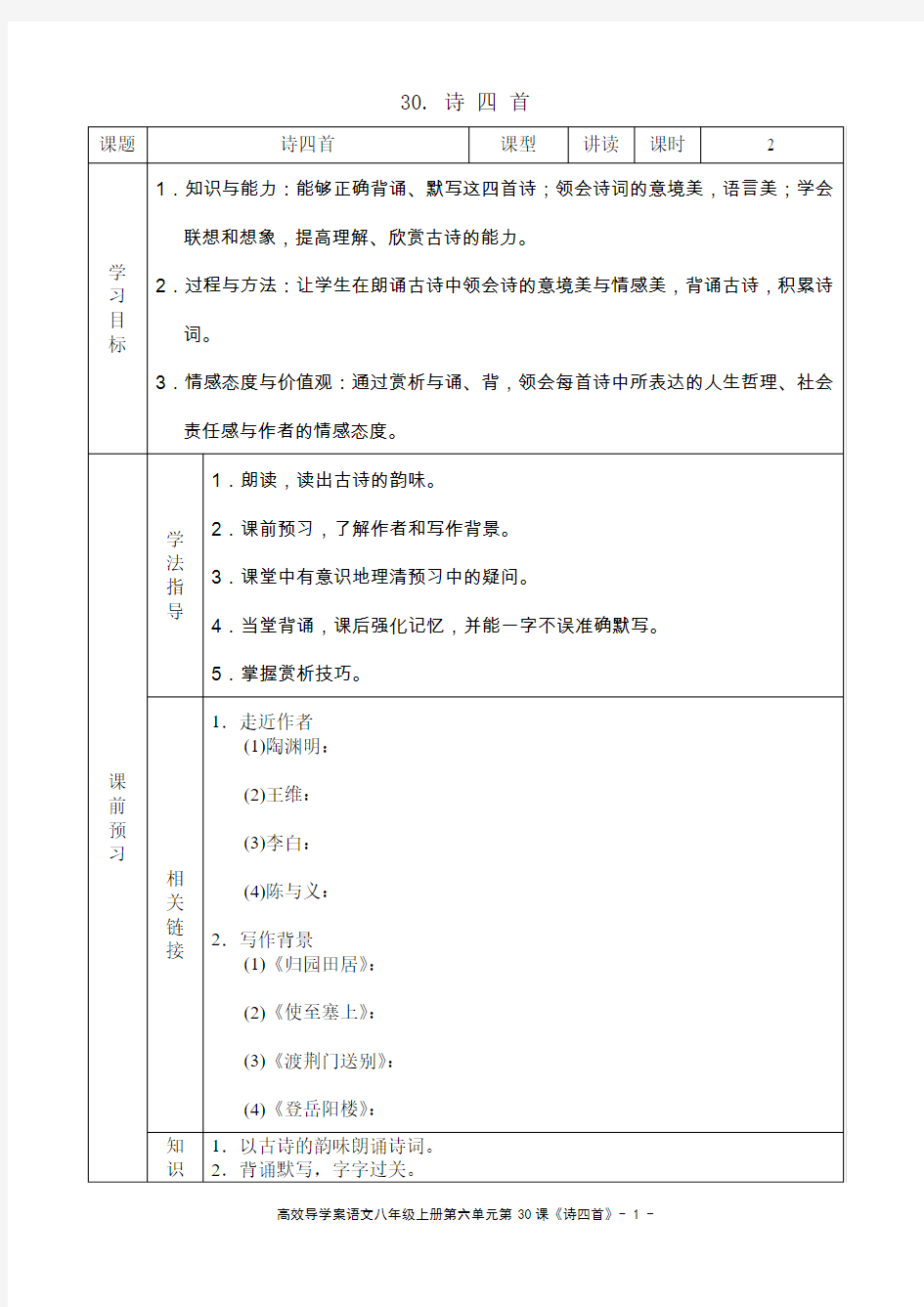

诗四首

30. 诗四首

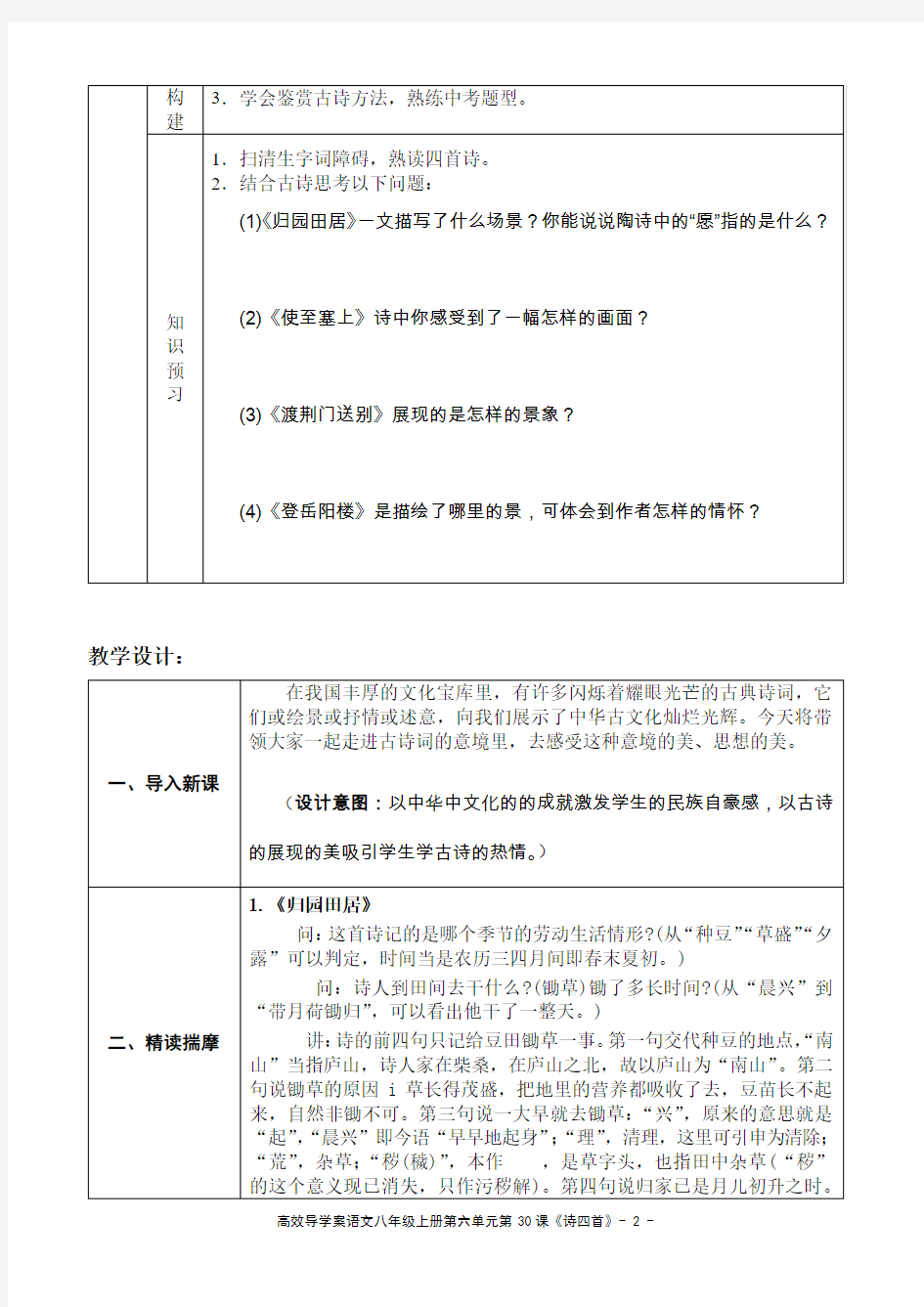

教学设计:

2019-2020学年高中语文 第6课 外国诗四首同步检测 粤教版必修2.doc

2019-2020学年高中语文第6课外国诗四首同步检测粤教版必修2 1.下列加点字的注音正确的一项是( )(5分) A.闪烁.(shuò)絮.语(xù)迷惘.(mǎnɡ)喑.哑(yīn) B.峭.壁(qiào) 倔.强(jué) 喋.喋(dié) 薄.雾(bó) C.柔嫩.(nèn) 嗡.嗡(wēnɡ) 湿.婆(shī) 钏.镯(chuàn) D.体谅.(liànɡ) 寂.静(jì) 一摞.(luó) 啜.饮(chuò解析A项,“惘”读wǎn ɡ;B项,“薄”读báo;D项,“摞”读luò。 答案 C 2.下列字形有误的一组是( )(5分) A.原素渺小逗留寓意 B.壮观波澜喧滕照像 C.深渊主宰问候体谅 D.徘徊阴郁泛滥影碟 解析B项,滕—腾,像—相。 答案 B 3.下列各句中,加点的成语使用正确的一项是( )(5分) A.贾平凹说,如果你能听从老中医的劝告,增强自信心,抓住一切可以锻炼的机会, 坚持锻炼,不气馁,长此以往 ....,你口吃的毛病一定能得到矫治。 B.到肯德基呢?一个饭量正常的人,少则七八元,多则二十元足矣。门外还挂着三块 价格表,有意问津者看上几眼便可一目了然,决无阮囊羞涩 ....之虞C.《满城尽带黄金甲》这部影片描写了五代十国时期的宫廷生活,从军事斗争、宫闱内幕、经国治家到礼仪时尚、民 俗风情,各类场景栩栩如生 ....。 D.诚然,办学校一般需要入乡随俗 ....,需要尊重当地的风土人情,但是,办学者绝不能 为旧的习俗左右,特别是当事关教育改革的重大问题时。 解析D项,“随乡入俗”指到一个地方就按照当地的风俗习惯生活。A项,“长此以往”意为“长期这样下去(多用于不好的情况)”,不合语境。B项,“阮囊羞涩”指经济困难,手头拮据。此处属望文生义。C项,“栩栩如生”形容形象生动逼真,跟活的一样,多用于描摹、刻画人和动物的形态。此处用来形容生活场景不恰当,宜改为“惟妙惟肖”。 答案 D 4.下列句子中,没有语病的一句是( )(5分) A.半个世纪以来,他的双脚踏遍了全国20多个省,800多个县,测量、摄影、分析、研究的古建筑和文物达2 000余项之多。 B.此次植树助学公益活动,不仅能加快京郊地区的绿化建设,而且种下的主要是晚秋贡梨的树苗。

冰心诗四首教案

冰心诗四首 自主学习 1.正音辨形 妄弃()嫩绿()惊羡() 鸟cháo() pāo()下tǎnɡ()若 答案:wànɡnan xiàn巢抛倘 2.据义填词 (1):没有来由地;无缘无故地。 (2):惊叹羡慕。 (3):鲜明艳丽;明丽。 答案:(1)无端(2)惊羡(3)明艳 3.走进文本 (1)四首诗的表现手法相似,或托物寓情,或借物言理,都出现了“物”:第一首是“”,第二首是“”,第三首是“”,第四首是“芽儿”“花儿”“果儿”。 (2)《成功的花》中作者抓住花的色泽特征,用一词形象地突出了花的“成功”。《嫩绿的芽儿》中作者抓住芽、花、果的特征,用、、三个词形象地进行了描绘。 答案:(1)鸟儿纸船花(2)明艳嫩绿淡白深红 题目主题思想 母亲歌颂了母爱的博大无边、伟大无私 纸船表达了对母爱的感恩和回报 成功的花我们要学习花的奋斗和牺牲精神,从花的成功中吸取成长的经验 嫩绿的芽儿讴歌美好的青春,赞美积极的人生

母亲 1 思考:诗歌中两个“风雨”相同吗?说出你的理由。 不同。第一个“风雨”指真正的风雨,此“风雨”为下面的“风雨”做铺垫,第二个“风雨”指失败、挫折、打击。 2 这首诗的主题是什么? 赞美母爱的伟大、无私。 纸船 纸船 -寄母亲冰心 我/从不肯/妄弃了/一张纸, 总是/留着--留着, 叠成/一只一只/很小的/船儿, 从舟上/抛下/在海里。 有的/被天风/吹卷到/舟中的/窗里, 有的/被海浪/打湿,沾在/船头上。 我/仍是/不灰心的/每天的/叠着, 总希望/有一只/能流到/我要它/到的地方去。 母亲,倘若你/梦中/看见/一只很小的/白船儿, 不要/凉讶它/无端入梦。 这是/你至爱的/女儿/含着泪/叠的, 万水/千山,求它/载着/她的爱/和悲哀/归去。 4、叠纸船为什么含着泪,为什么悲哀? 因为与母亲远隔万水千山,十分想念自己的母亲,思念不着最是难受,所以“含泪”“悲哀”。 5、这首诗表达了诗人什么样的思想感情? 这首诗抒发热爱母亲、思念母亲的情感;表达了对母爱的感恩和回报。 6、本诗用“纸船”做题有什么好处? 诗人以纸船为题,托物言情,赋予纸船特别的含义。纸船象征漂泊无依的孤独,象征思念母亲思念祖国的一颗心,象征诗人纯洁、美好的心愿。诗人叠纸船这一行为表明诗人对母亲对祖国爱的无比深厚。 3、全诗的点睛之笔是哪一句? “这是你至爱的女儿含着泪叠的,万水千山,求它载着她的爱和悲哀归去。” 9、第三节是诗人展开的想象。这一想象有何特点?在诗中起什么作用?

七年级下学期专题《荷》之咏荷诗四首赏析

七年级下学期专题《荷》之咏荷诗四首赏析 聪明出自勤奋,天才在于积累。——华罗庚姓名 采莲曲唐王昌龄 荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。 乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。 荷叶和采莲女的衣裳,简直就象是用同一颜色的衣料剪裁的。芙蓉,这里指莲花。采莲女进入莲池后,再也分不清哪是荷叶哪是衣裳,哪是莲花哪是人面,直到听见歌声,才知道她们来了。 诗的前两句的描写,让人感觉到这些采莲少女简直就是美丽的大自然的一部分;后两句写的是伫立凝望者在刹那间所产生的一种人花难辨的感觉。前两句侧重于客观描写,后两句侧重于写主观感受,客观描写与主观感受相结合的手法,很好地表现了人花难辨、花人同美的引人遐想的优美意境。 这首诗写的是采莲少女,但诗中并不正面描写,而是用荷叶与罗裙一样绿、荷花与脸庞一样红、不见人影闻歌声等手法加以衬托描写,巧妙地将采莲少女的美丽与大自然融为一体。这首诗像一幅美妙的采莲图画,描写了江南采莲少女的劳动生活和青春的欢乐。全诗生动活泼,富于诗情画意,饶有生活情趣。 莲叶唐郑谷 移舟水溅差差绿,倚槛风摆柄柄香。 多谢浣纱人未折,雨中留得盖鸳鸯。 船在水中移动溅起水珠,被荷叶映成闪耀的绿色,倚着栏杆,看着风摇动一株株荷花的柄,传来阵阵香气。真的要感谢那些在溪水中浣纱的女子们没有将它攀折,留到现在,为雨中那一双双鸳鸯遮风避雨。 这首小诗,吟咏莲叶,通篇不着一个“莲”字,但句句均未离开莲。诗中不仅描写莲叶的色彩、香味、形象,还特别写了莲叶在风中的动态美;诗中不仅从侧面写了人们对莲叶的喜爱,还进一步写了莲叶的高贵品质。这首小诗,意境优美,句句是画,它由舟行荷塘图、荷塘浣纱图、风摇荷叶图、鸳鸯戏莲图组成,这组画面生机盎然,充满诗情画意。这首诗清新秀逸,是咏物诗,又是一幅色彩鲜艳充满动感的立体风俗画。 赠荷花李商隐 世间花叶不相伦,花入金盆叶作尘。 惟有绿荷红菡萏,卷舒开合任天真。 此花此叶常相映,翠减红衰愁杀人。 诗的前两句写花与叶的两种不同的命运。世上人们对花和叶的态度不同,把花栽在精致美观的金盆中,却任由花叶变为尘土,只有荷花是红花绿叶相配,荷叶有卷有舒,荷花有开有合,衬托得那样完美自然。总写花的万幸和叶的不幸,以它们的“不相伦”反映出荷花独特品质的可贵。 诗人由衷地赞叹:“此花此叶常相映,翠减红衰愁杀人。”荷花与荷叶长期互相交映,待荷叶掉落,荷花凋谢之时,是多么令人惋惜啊!他多么希望,花红叶翠,久盛不衰,直到翠减红退,依然光彩照人。通过这样的描绘,我们看到,荷花真的不同一般,它们同荣同衰、坚贞不渝,于众花中独树一帜,表现出自己的独特风韵。 古人以荷花喻君子美德的很多,借荷花出淤泥而不染的特性,比喻和赞美高洁脱俗、不媚于世的卓然自主的品格。但这首诗,却咏了荷叶“任天真”的品质,借以歌颂真诚而不虚伪的美德。 白莲唐陆龟蒙 素花多蒙别艳欺,此花真合在瑶池。

七年级古诗四首赏析

(一)、古诗阅读与赏析4分。初中只要求从手法、修辞、炼字、思想情感、内容等其中的一个方面进行赏析,而高中则是全面的赏析。具体赏析复习资料另附。 1、整首诗所表现出的作者的思想感情(某句诗句表现出的作者思想感情或者某部分所表现出的作者思想感情)。解题原则:虚实原则:实+虚(内容概括+思想感情) 2、名句赏析。解题原则:根据题目的要求或者是题目规定的角度进行赏析,公式:点+内容概括+思想感情(对象+作者),要符合虚实原则。若是没有规定角度,可从炼字、修辞、表达方式、写作手法、内容、思想感情等方面任选一个角度按虚实原则进行就行。近年来还常考画面描述,其实就是内容概括,只不过是语言表达较为丰富一些罢了。 【七年级上册古诗赏析】 *1、观沧海两汉曹操 【东临碣石,以观沧海。】[1] 【水何澹澹,山岛竦峙。 两句极力渲染大海苍茫雄浑的气势。写出了大海远景的一般轮廓。 树木丛生,百草丰茂。 这两句表现草木欣欣向荣,生机无限。 秋风萧瑟,洪波涌起。】[2] 写秋风萧瑟,波浪滔天的雄伟壮观的情景。以上四句:作者面对萧瑟秋风,极写大海的辽阔壮美,没有丝毫凋衰感伤的情调。这种新的境界,新的格调,正反映了他“老骥伏枥,志在千里”的“烈士”胸襟。 【日月之行,若出其中; 星汉灿烂,若出其里。】[3] 以上四句是互文见义,作者以奇特而丰富的想象创造了一种宏大的意境,作者以沧海自比,通过写大海吞吐日月的气势,来表现诗人自己的宽广胸怀和豪迈气魄。这是千古名句。 幸甚至哉,歌以咏志。 “东临碣石,以观沧海”这两句话点明“观沧海”的位置:诗人登上碣石山顶,居高临海,视野寥廓,大海的壮阔景象尽收眼底。以下十句描写,概由此拓展而来。“观”字起到统领全篇的作用,体现了这首诗意境开阔,气势雄浑的特点。 前四行诗句描写沧海景象,有动有静,如“秋风萧瑟,洪波涌起”与“水何澹澹”写的是动景,“树木丛生,百草丰茂”与“山岛竦峙”写的是静景。 《观沧海》全诗以“观”字统领全篇,下文由“观”字展开,写登山所见。“水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起”属于实写,描写了海水和山岛的景象,由远及近。“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”属于想象的虚写,表现大海吞吐日月星辰的气概,同时也表现了作者博大的胸襟。 “水何澹澹,山岛竦峙”是望海初得的大致印象,有点像绘画的轮廓。在这水波“澹澹”的海上,最先映入眼帘的是那突兀耸立的山岛,它们点缀在平阔的海面上,使大海显得神奇壮观。这两句写出了大海远景的一般轮廓,下面再层层深入描写。 “树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。”前二句具体写竦峙的山岛:虽然已到秋风萧瑟,草木摇落的季节,但岛上树木繁茂,百草丰美,给人诗意盎然之感。后二句则是对“水何澹澹”一句的进一层描写:定神细看,在秋风萧瑟中的海面竟是洪波巨澜,汹涌起伏。表现出作者面对萧瑟秋风,仍有着“老骥伏枥,志在千里”的“壮志”胸怀。 “日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”运用作者的想象,写出了作者曹操的壮志情怀。前面的描写,将大海的气势和威力凸显在读者面前;在丰富的联想中表现出作者博大的胸怀、开阔的胸襟、宏大的抱负。暗含一种要像大海容纳万物一样把天下纳入自己掌中的胸襟。“幸甚至哉,歌以咏志。”这是合乐时的套语,与诗的内容无关,也指出这是乐府唱过的。

七年级上册语文古代诗歌四首赏析

七年级上册语文古代诗歌四首赏析 如梦令·常记溪亭日暮宋代:李清照 常记溪亭日暮,沉醉不知归路。 兴尽晚回舟,误入藕花深处。 争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。 译文 应是常常想起一次郊游,一玩就到日暮时分,沉醉在其中不想回家。 一直玩到没了兴致才乘舟返回,却迷途进入藕花池的深处。 怎么才能把船划出去,不小心,却惊起了一群的鸥鹭。 译文二 经常记起在溪边的亭子游玩直到太阳落山的时候,被美景陶醉而流连忘返。 游兴满足了,天黑往回划船,不小心划进了荷花池深处。 划呀,划呀,惊动满滩的水鸟,都飞起来了。 译文三 曾记得一次溪亭饮酒到日暮,喝得大醉回家找不着了道路。 兴尽之后很晚才往回划船,却不小心进入了荷花深处。 怎么渡,怎么渡?(最终)惊起水边满滩鸥鹭。 注释 常记:时常记起。“难忘”的意思。 溪亭:临水的亭台。

日暮:黄昏时候。 沉醉:比喻沉浸在某事物或某境界中。 兴尽:尽了兴致。 晚:比合适的时间靠后,这里意思是天黑路暗了。 回舟:乘船而回。 误入:不小心进入。 藕花:荷花。 争渡:怎渡,怎么才能划出去。争(zen),怎样才能 惊:惊动。 起:飞起来。 一滩:一群。 鸥鹭:这里泛指水鸟。 天净沙·秋思元代:马致远 枯藤老树昏鸦, 小桥流水人家, 古道西风瘦马。 夕阳西下, 断肠人在天涯。 译文 天色黄昏,一群乌鸦落在枯藤缠绕的老树上,发出凄厉的哀鸣。小桥下流水哗哗作响,小桥边庄户人家炊烟袅袅。 古道上一匹瘦马,顶着西风艰难地前行。 夕阳渐渐地失去了光泽,从西边落下。

凄寒的夜色里,只有孤独的旅人漂泊在遥远的地方。 注释 ⑴枯藤:枯萎的枝蔓。昏鸦:黄昏时归巢的乌鸦。昏:傍晚。 ⑵人家:农家。此句写出了诗人对温馨的家庭的渴望。 ⑶古道:已经废弃不堪再用的古老驿道(路)或年代久远的驿道。西风:寒冷、萧瑟的秋风。瘦马:瘦骨如柴的马。 ⑷断肠人:形容伤心悲痛到极点的人,此指漂泊天涯、极度忧伤的旅人。 ⑸天涯:远离家乡的地方。 次北固山下唐代:王湾 客路青山外,行舟绿水前。(青山外一作:青山下) 潮平两岸阔,风正一帆悬。 海日生残夜,江春入旧年。 乡书何处达?归雁洛阳边。 译文 旅途在青山外,在碧绿的江水前行舟。 潮水涨满,两岸之间水面宽阔,顺风行船恰好把帆儿高悬。 夜幕还没有褪尽,旭日已在江上冉冉升起,还在旧年时分,江南已有了春天的气息。 寄出去的家信不知何时才能到达,希望北归的大雁捎到洛阳去。 英文 InCastlePeakRoadoutside,infrontoftheGreenRiver. Thetideflat,broadbetweenthetwosidesofthewater,happenedto hoistheavy.

七年级语文上册《冰心诗四首》学案1(无答案) 新人教版

江苏省省锡中实验学校七年级语文上册《冰心诗四首》学案新人教 版 提前自学 一、提前自学目标: 1、有感情朗诵四首诗,会默写诗中的生字词语。 2、了解冰心及其作品,尤其是理解冰心诗歌的特点。 二、提前自学过程: 建议时间:10分钟实际时间:分钟 1、你了解冰心及她的作品吗? 冰心,原名,现代著名,。五四运动爆发后,在革命潮流影响下,为探索人生的道路,暴露社会的黑暗,开始以社会、家庭、妇女等人生问题为主题的小说创作。她仿用印度诗人《飞鸟集》的形式,抒发自己的感想,哲理深刻、风格细腻清新,这种诗体被称“”。主要作品有《》、《》、《》等。 2、你能通过工具书解决下列生字词吗? 鸟cháo wàng 弃 nan 绿惊xiàn jìn 透 zh? di? tǎng 若载着 3、有感情朗读四首诗,看看自己有哪些不太理解的地方,可以写下来。 情境研讨: 二、情境研讨过程: (一)创设情境,导入新课。 (二)赏析诗歌,感悟诗情 赏析前两首诗歌。 这两首诗都有一个主题——母爱,母爱一向被认为是世界上最伟大的情感,冰心更是将其作为创作的三大主题之一。 1、赏析《母亲》一诗。 (1)这首诗抒发了对母亲怎样的感情?可结合语句说一说。 (2)你认为哪些字词该重点读?如何理解。 2、赏析《纸船》一诗。 (1)请根据诗中给出的信息,想象这是诗人在何种情形下写的这首诗? (2)第一节中哪些诗句词语表明诗人对母亲思念之深,且由来已久? (3)第二节诗人写出精心叠成的纸船抛入大海后瞬间发生的种种令人心碎的结果,并写出自己明知没有结果还不灰心地叠,在表达自己的情感上有什么作用? (4)讨论:纸船能漂到母亲身边吗?为什么?

七年级上册第四课古代诗歌四首赏析及同步习题及答案【部编版七上】

第四课.古代诗歌四首赏析及同步习题及答案【部编版七上】 内容:【原诗】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】【赏析】 题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】 第四课.古代诗歌四首 一、观沧海/曹操 二、闻王昌龄左迁龙标遥有此寄/李白三、次北固山下/王湾 四、天净沙?秋思/马致远 一、《观沧海》曹操 【原诗】 东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。【译文】 东行登上碣石山,来感悟大海。海水多么宽阔浩荡,山岛高高地挺立在海边。树木和百草一丛一丛的,十分繁茂。秋风吹动树木发出悲凉的声音,海中翻腾着巨大的波浪。太阳和月亮的运行,好像是从这浩瀚的海洋中出发的。银河星光灿烂,好像是从这浩淼的海洋中产生出来的。庆幸得很哪,就用诗歌来表达心志吧。 【作者】 曹操(155年-220年正月庚子),字孟德,沛国谯(今安徽亳州)人,汉族。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家。三国中曹魏政权的缔造者,其子曹丕称帝后,追尊为武皇帝,庙号太祖。曹操精兵法,善诗歌,抒发自己的政治抱负,并反映汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉;散文亦清峻整洁,开启并繁荣了建安文学,给后人留下了宝贵的精神财富,史称建安风骨。 厦门大学易中天教授这样评论《三国演义》中一位赫赫有名的人物:此人一生,政治上最得意的一笔是‘挟天子以令诸侯’,军事上最成功的一战是官渡之战,后果最严重的一次疏忽是放走刘备,失败得最惨的一战是赤壁之战,最受肯定的是他的才略,最受指责的是他的人品,最有争议的是他的历史功过,最没有争议

的是他的文学成就。 【背景】 公元207年,曹操亲率大军北上,追歼袁绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,临碣石山。他跃马扬鞭,登山观海,面对洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇。诗人当时正处在自己事业的最高峰,他已经削平了北方群雄,又打垮了乌桓和袁绍残部,消除了后患;如果再以优势兵力去消灭南方的割据势力的话,他就可以一统天下了! 【主题思想】 《观沧海》描摹了大海气吞山河、笼涵宇宙的雄伟景象,抒发诗人雄浑博大的胸襟和建功立业、统一祖国的愿望。 【赏析】 “东临碣石,以观沧海”这两句话点明“观沧海”的位置:诗人登上碣石山顶,居高临海,视野寥廓,大海的壮阔景象尽收眼底。“观”字起到统领全篇的作用,体现了这首诗意境开阔,气势雄浑的特点。 前四行诗句描写沧海景象,有动有静,如“秋风萧瑟,洪波涌起”与“水何澹澹”写的是动景,“树木丛生,百草丰茂”与“山岛竦峙”写的是静景。 观沧海选自《乐府诗集》,这是乐府诗《步出夏门行》中的第一章。 “水何澹澹,山岛竦峙”是望海初得的大致印象,有点像绘画的粗线条。在这水波“澹澹”的海上,最先映入眼帘的是那突兀耸立的山岛,它们点缀在平阔的海面上,使大海显得神奇壮观。这两句写出了大海远景的一般轮廓,下面再层层深入描写。 “树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。”前二句具体写竦峙的山岛:虽然已到秋风萧瑟,草木摇落的季节,但岛上树木繁茂,百草丰美,给人诗意盎然之感。后二句则是对“水何澹澹”一句的进一层描写:定神细看,在秋风萧瑟中的海面竟是洪波巨澜,汹涌起伏。这儿,虽是秋天的典型环境,却无半点萧瑟凄凉的悲秋意绪。作者面对萧瑟秋风,极写大海的辽阔壮美:在秋风萧瑟中,大海汹涌澎湃,浩淼接天;山岛高耸挺拔,草木繁茂,没有丝毫凋衰感伤的情调。这种新的境界,新的格调,正反映了他“老骥伏枥,志在千里”的“烈士”胸襟。“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”前面的描写,是从海的平面去

江西省乐安一中高二语文《中国当代诗四首》《外国诗四首》《篱笆那边》《我愿意是急流》教案 新人教版

江西省乐安一中高二语文《中国当代诗四首》《外国诗四首》《篱笆那边》《我愿意是急流》教案新人教版 【同步教育信息】 一.教学内容: 《中国当代诗四首》、《外国诗四首》之《篱笆那边》、《我愿意是急流》 (一)诗歌鉴赏方法: 1. 了解作者生平,熟悉作者的创作经历与创作风格。 2. 了解作品的写作背景(作者的思想,社会环境)。 3. 把握诗歌意象的含义以体会意境。 4. 关注表现手法,以深刻理解诗歌主旨。 (二)了解诗歌中的意象与诗人所抒发的情感的关系。 1. 《祖国啊,我亲爱的祖国》(讲读)中,舒婷用了哪些意象来抒发对祖国的挚爱之情? 诗歌第一节,连用“老火车”、“矿灯”、“稻穗”、“路基”、“驳船”五个意象,加以“破旧”、“熏黑”、“干瘪”、“失修”等修饰语,来描绘祖国所承受的苦难与忧患,并且连用“我是……”的句法,暗喻我和祖国的关系,增强这种痛苦的深度。第三节则用“理想”、“胚芽”、“笑涡”、“起跑线”、“黎明”等充满生机和活力的意象,来唱出对祖国的希望之歌,抒发诗人在祖国获得新生之后的激动不已的情绪。 2. 梁小斌在《我热爱秋天的风光》(讲读)中是怎样写出秋天的自然之美? 诗人既写出了秋天的自然之美,又赞颂了创造的永恒。有别于其他诗人的是,梁小斌写秋天的自然之美,并不是用浓墨重彩来描绘秋天的风光,而是着眼于对秋天风光的感受上。“一条被太阳翻晒过的河流在我身躯上流淌”,不写风光之美,而写这种美让我陶醉;“我仰望秋天/像辉煌的屋顶在夕阳下泛着金光”,秋天的辉煌,秋天的美丽,秋天的神秘,尽可让我们自由地想象、联想,去充实、感悟。 3. 《山民》(自读)寓含了怎样的人生感悟? 《山民》以一个山民的口吻,叙述了一个希望出山,向往着海而终未实现的故事,生动地刻画了一个山民追求理想而不可得的矛盾心态。他不甘于现状,从小就渴望走出大山,走向海。“海是有的,但十分遥远”,于是他把希望寄托在他的后代身上。但是,“山第一次使他这样疲倦”,“儿子也使他很疲倦”。诗中“他想”、“他觉得”、“他不再想了”、“他只是遗憾”等表心理活动的语句,暗示了“他”最终没有采取任何实际行动,只是遗憾和抱怨而已。山民空有理想和追求,而无实现理想和追求的行动,恐怕也只能落得个怨天尤人的后果。 4. 《面向大海,春暖花开》(自读)表达了作者的何种感情? 大海意味着无边的空间和博大的包容。“做一个诗人,你必须热爱人类的秘密……热爱人类的痛苦与幸福,忍受那些必须忍受的,歌唱那些必须歌唱的”(海子语)。因而面对大海时,

九年级诗词四首赏析

26.渔家傲秋思 范仲淹(北宋) 塞下秋来/风景异,衡阳雁去/无留意。四面边声/连角起,千嶂里,长烟落日/孤城闭。浊酒一杯/家万里,燕然未勒/归无计。羌管悠悠/霜满地,人不寐,将军白发/征夫泪。 一、作者:范仲淹,北宋政治家,文学家。 二、中心思想:上片描写塞外秋景,下片抒情。表达了词人思乡忧国、壮志难酬的思想感情。 三、重点字词 1. 渔家傲,词牌名 2.塞下:指西北边地。 3.千嶂:崇山峻岭 4.边声:边塞所特有的声音,如:大风、号角、羌笛、马啸的声音。 四、重点题 1.“四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭” 从听觉、视觉角度描写了边塞奇异凄凉的景象,表现了战士们的豪迈情怀。和家乡景象作对比,为下文思乡作铺垫。 2.“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计” 这句运用典故,委婉含蓄地写出了作者思家不能回,渴望建功立业的感情。 3.“人不寐,将军白发征夫泪” 这句运用互文的手法,抒发了作者的思乡之情,爱国之情和壮志未酬的愤懑之情。4.《渔家傲》所写的塞下风景“异”在哪里? 天气寒冷,边声杂乱,战事吃紧、戒备森严。 5.请分析“霜满地“的表达作用。 点明了时令,借景抒情,渲染了悲凉的气氛,抒发了戍边将士们思乡忧国、壮志难酬的思想感情。 6.想象“千嶂里,长烟落日孤城闭”所描绘的画面。并写出这种景物描写的作用。 答:画面:在崇山峻岭之间,坐落着一座孤城,傍晚时分,夕阳残照、烟雾弥漫,城门紧闭。 作用:写出了边塞之地的孤寂荒凉,也表现出战事吃紧、戒备森严的特点。 27.江城子密州出猎 苏轼(宋) 老夫聊发/少年狂,左/牵黄,右/擎苍。锦帽/貂裘,千骑/卷平冈。为报倾城/随太守,亲射虎,看孙郎。酒酣胸胆/尚开张,鬓/微霜,又/何妨!持节/云中,何日/遣冯唐?会挽雕弓/如满月,西北/望,射/天狼。 一、作者:苏轼,字子瞻,号“东坡居士”,北宋著名的文学家、书法家、画家,为“唐宋八大家”之一,豪放词派的代表人。 二、中心思想 这首词上片写出猎盛况,下写报国之情。表达了作者的少年狂气杀敌卫国的雄心壮志,委婉地表达了期盼重获朝廷重用的愿望。 三、重点字词 聊:姑且,暂且。黄:黄犬。苍:苍鹰千骑:形容随从之多。骑:一人一马。倾城:全城的人都出来了。胸胆尚开张:胸怀还很宽阔,胆气还很豪壮。微霜:稍白。会:定将。天狼:星名。这里借指自西北来进扰的西夏军队。 四、重点题 1. 本词上阙写景,描写了_密州出猎_的宏大壮观的场面;下阙言志,抒写了词人渴望报效国家(或:渴望建功立业)的豪情壮志。上片中“前骑”一词形容随从之多,“倾城”一

6外国诗四首黑八月

第六课外国诗四首·《黑八月》 【圣卢西亚】沃尔柯特 一、作者简介: 沃尔柯特,即德勒克·沃尔柯特(Derek Walcott),生于1930年。他有英国、非洲和荷兰血统,会英语、克里奥耳英语和克里奥耳法语(本地土语)以及西班牙语,使用英语写作。他在多种文化交叉错杂的环境下成长,然而他的国家——1979年才获得独立的国家——没有自己的历史和文化传统,这使沃尔柯特成了不同文化之间的精神“分裂”者和无家可归的流浪者。 沃尔柯特的诗,正是在这种多元文化的背景上定位的。瑞典文学院在诺贝尔文学奖颁奖辞中指出,授奖予沃尔柯特是由于他的诗“大量散发光和热,并深具历史眼光,是多元文化作用下的产物”,“沃尔柯特在他的文学作品中为他的文化环境定了位,并通过它们向我们每一个人说话”。 沃尔柯特是一个富于爱心的诗人,尽管异化主题和“海难”主题贯串在他的诗中,但他的诗同时又有一种生活的厚实感和韧性的生命力,使人得以“海难余生”。《黑八月》即是这样一首诗。 在诗风上,沃尔柯特是传统诗与现代诗相结合的

诗人,他不随俗,当诗趋于“反诗’’而显得艺术性“式微”之际,作为“边缘诗人”的沃尔柯特自行其是,独树一帜地表现出丰富华美的诗风。 沃尔柯特从18岁出版第一本诗集起,至今已出版诗集和长诗15部,包括《海难余生》(1965年)、《海葡萄》(1976年)、《星苹果王国》(1979年)、《幸运的旅客》(1984年)、《仲夏》(1986年)、自传性叙事长诗《另一半》(1973年)和史诗体叙事长诗《荷马》(1990年)等。 二、生词: 一摞luò啜chuò饮 三、基本解读: 这首诗描写的雨季应该是非常漫长、晦暗的,但是诗人却以一种非常生动有趣的语言来叙说,表达了诗人对生活、对人生宽厚的接纳,反映出一种生活的厚实感和韧性的生命力。(主题) 诗歌首先写到了“黑八月”的雨水和“肿胀的天”,“一切东西都进了地狱”,大家都在盼望着太阳。诗人想像太阳的方式是非常奇特的,拟人化的太阳是非常有性格的,她像一个小姑娘,不管“山岭冒烟”还是“河流泛滥”,她都“抱窝不出”、“躲在房里赏玩古老东西”,这些“古老东西”里竟然还有“我的诗”。

人教版八年级上《诗四首》赏析-中考试题 2

使至塞上 使至塞上 王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 综合 ⒈这首诗作于王维被排挤出朝廷,以监察御史的身份出塞赴边途中。诗题“使至塞上”中“使”的意思是出使,“征蓬出汉塞”一句中“征蓬”的意思是飘飞的蓬草。(2分)('12长沙市) ⒉为什么说这是一首边塞诗?结合诗句具体说明。(2分)('11连云港市) 可从诗题“使至塞上”,诗句中“边、居延、汉塞、胡天、大漠、萧关、燕然、属国、都户”等词语(地名、官名)看出这是一首边塞诗。 语句赏析 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 从景物描写和表达的思想感情两个方面,说说你对“征蓬出汉塞,归雁入胡天”的理解。(4分)('07铜仁市) 随风而去的“征蓬”和进入胡天的“归雁”,也是远赴边塞的诗人自己的写照(1分);诗人以“蓬”、“雁”自比,说自己象随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,象振翮北飞的“归雁”一样进入“胡天”(2分);从中透露出诗人内心幽微难言的激愤抑郁的情感(1分)。 大漠孤烟直,长河落日圆。 ⒈王国维说:“一切景语皆情语。”第三联“大漠孤烟直,长河落日圆”中写了哪些景物?营造了怎样的意境?表现了诗人怎样的情感?(3分)('12长沙市) 写了“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等景物(1分);营造了“苍茫”(或“空旷”“旷远”“辽阔”“广袤”等,意思相近即可)的意境(1分);表现了孤寂的情感(1分)。 ⒉颈联中的“直”、“圆”两字用得十分传神,请说说它们的好处。(3分)('11连云港市) “直”字,表现了打磨孤烟的劲拔、坚毅之美(1分);“圆”字,给人以亲切温暖而又苍茫的感觉(1分)。这两个字不仅准确地描绘了塞外雄奇壮观的自然之景,而且巧妙融入了诗人的孤寂情绪。(1分)(意思对即可) ⒊用自己的话描写“大漠孤烟直,长河落日圆”展示的“千古壮观”。(2分)('07铜仁市) 黄沙莽莽,无边无际,草木不见,行旅断绝。极目远眺,一缕孤烟劲拔坚韧、刚直有力地升腾在天尽头,俯首远瞰,横贯浩瀚沙漠的黄河边,苍茫地挂着一轮圆圆的落日。 (答案不求同一,紧扣诗句,符合题意,描写境界阔大,气象雄浑、有文采,2分;“大漠”、“孤烟”、“直”、“黄河”、“圆”,少两个点扣1分,不计半分。)选择题 ⒈对这首诗理解不正确的一项是( )(3分)('12徐州市) A.“征蓬”两句,既表述了诗人前往边境慰问将士之事,又描写了边塞独特之景,更在叙事写景中传达出自己被排挤出朝廷的幽微难言的内心情感。 B.诗人以传神的笔墨刻画了明媚秀丽的塞外风光,其中“大漠孤烟直,长河落日圆”两

外国诗歌四首

6、《外国诗歌四首》教学设计 教学目标 1、了解西方诗歌的抒情方式和灵活的选材特点 2、通过朗诵体悟诗歌情感 3、通过讨论探究诗歌深层含义 教学重点和难点 重点:把握诗歌的感情,分析诗歌的抒情表意方式 难点:引导学生体会外国诗歌的美 教学课时 2课时 教学过程 第一课时 一、导语 他们出生贵族,享受了良好的教育和生活,但最终却用自己的方式砸碎了华丽的镣铐,带着平等、自由和爱,赤脚走向了广阔的原野。他,是俄罗斯的太阳,金屑一样的诗句释放着灼目的热和狂傲的力,他歌颂大海,他呼唤利剑,他以高加索的囚徒为伴;他,是印度的泰戈尔,宁静的梵音似午后叶与花的私语,天空的飞鸟、秋天的落叶、水中的鹅卵石都在他的诗中找到休憩的家园。今天,让我们感受这两颗高贵而伟大的心灵,聆听他们风格迥异的歌唱。 二、诗人简介和诗歌背景(幻灯投影) 1、普希金(1799——1837),俄国伟大的诗人、小说家,俄国现实文学创始人。19世纪俄国浪漫主义文学主要代表,同时也是现实主义文学的奠基人,现代标准俄语的创始人,被誉为“俄国文学之父”、“俄国诗歌的太阳”。他诸体皆擅,创立了俄国民族文学和文学语言,在诗歌、小说、戏剧乃至童话等文学各个领域都给俄罗斯提供了典范。他出生贵族家庭,一生向往并讴歌自由,他抨击了农奴制,揭露沙皇暴政,曾多次被流放。代表诗作有《自由颂》、《致恰达耶夫》、《乡村》、《致大海》、《假如生活欺骗了你》等。 1820年,普希金因创作了大量的政治诗而引起沙皇的惊恐,被沙皇政府放逐到南高加索。由于他热爱自由,不愿阿谀奉承敖德萨总督,于1824年又被革职遣送回乡。临别前夕,诗人登上高加索海边的岩石,面对波涛汹涌的大海,想起自己坎坷的经历,想起与大海有关的英雄,不禁思绪起伏,写下了《致大海》这首诗。 2、泰戈尔,印度著名诗人、作家、艺术家、小说家、思想家和社会活动家。他共写了五十多部诗集,被称为“诗圣”。他的作品富有民族风格和特色,含有深刻的宗教和哲学见解,饱含了对生活、国家和人民的爱,风格清新,有神秘和感伤的情调,具有很高的艺术价值,深受人民群众喜爱。1913年他凭借宗教抒情诗《吉檀迦利》获得诺贝尔文学奖,是首位获得诺贝尔文学奖的印度人(也是首个亚洲人)。代表诗作有《故事诗集》、《吉檀迦利》、《新月集》、《飞鸟集》、《边缘集》、《生辰集》等。 三、朗读——读出感情,读出疑难。 1、学生有感情地自由朗读《致大海》、《我一无所求》,感受诗情和诗意。 2、选择自己最喜欢的一段朗读,然后请学生谈谈喜欢的饿理由。 3、听录音,然后请学生谈谈感触最深的一点或疑难点。 在学生可能谈到的体会或提出的疑问的基础上,教师可进一步提出的问题: (1)大海的形象特点及其特征。

七年级上册语文《古代诗歌四首》教案(含赏析)

古代诗歌四首 教学目标 1.有感情地反复朗读诗歌,背诵诗歌。 2.了解诗词有关知识,理解诗歌所表达的思想感情。 3.品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。 4.培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。 重点难点 1.了解诗词有关知识,理解诗歌所表达的思想感情。 2.品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。 课前准备 1.布置预习课文:查阅四位诗人的相关资料;熟读这四首诗词。 2.制作课件。 课时安排 2课时 教学过程 第1课时 一、情境导入 中国是诗的国度,中华文明史册上优秀的诗歌灿若繁星。诵读古代优秀诗歌,可以使我们的心灵得到滋润和净化,情感变得丰富。今天我们要学习的诗歌或豪壮或洒脱,会让我们尽享读诗的快乐。 二、学习《观沧海》 1.朗读。 (1)朗读古诗,既要读准字音,读出节奏,也要句读正确。如:“山岛——竦—峙”,“——”代表长顿,“—”代表短顿,“竦”“峙”读音要正确。同时,要边读边想象画面,体会诗人的思想感情和画面的美感。 听范读→个人读→同桌互读→朗读展示、点评。 (2)结合注释,解读诗意。 2.赏读。 (1)如何理解“东临碣石,以观沧海”两句? “东临碣石,以观沧海”,开篇点题,交代了观察的方位以及观察的对象,这两句虽然

没有直接写到人,但我们仿佛看到了曹操登山望海时的勃勃英姿。“观”字统领全篇,是全诗的线索,全诗由“观”字展开,写登山所见。 (2)哪些诗句最能体现诗人博大的胸怀?诗人是怀着怎样的感情描绘大海的? ①日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。②大海的形象正是诗人形象的化身。在踌躇满志的时候,他借大海的形象抒发了建功立业的愿望,写出了千百年来脍炙人口的雄浑诗句。 (3)“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”这四句诗是全诗的高潮,诗人运用了什么修辞手法和表现手法?有怎样的表达效果? 诗人运用夸张的修辞手法创造出一个极其开阔的意境,给诗歌增添了积极的浪漫主义色彩。诗人运用联想和想象的表现手法,联想日月星辰这些自然界壮丽的景象,全离不开大海的怀抱。想象奇特,胸怀开阔,渗透着诗人自己的雄心壮志和昂扬奋发的精神。展现了诗人力挽狂澜、统一天下的雄心,塑造了诗人豪气盖世的英雄形象。 (4)诗人在这首诗中把自己建功立业的雄心壮志表达得淋漓尽致,诗人借助了什么手法来表达自己的情感? 诗中3~8句实景描写海水与山岛;9~12句表现大海吞吐日月星辰的气概,是想象之景。虚实结合,借景抒情,描写了沧海的壮丽景色,表现出诗人博大的胸怀,抒发了他统一天下的宏伟抱负。 3.背诵。 三、学习《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 1.朗读。 (1)自由朗读诗歌,并采取各种形式把诗歌读通读顺,注意读准字音和节奏。 杨花/落尽/子规/啼,闻道/龙标/过/五溪。 我寄/愁心/与/明月,随君/直到/夜郎/西。 (2)结合注释,解读诗意。 2.赏读。 (1)春天的景物很多,为什么诗人挑选“杨花”“子规”来写?说说你的理解。 “杨花”漂泊不定,给人飘零流落之感;“子规”啼鸣暗含悲痛之情。诗人选取暮春时节的这两种景物,渲染了哀伤的氛围,融情入景。 (2)该诗中哪两句点明了主旨?抒发了诗人怎样的思想感情? “我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。”这两句诗表达了诗人的忧愁和无奈,抒发了他

外国诗四首_1

外国诗四首 导读:《致大海》 设计思想采用比较教学的方法教学本课 教学重点理解诗人的情感,理解诗歌的主题,理清诗歌的抒情思路 教学难点理解诗人的情感,理解诗歌的主题 教学手段讨论 教学过程 一、明确要求: 1.教师可把学生分为5-7人为一组的若干小组,协调分工:朗诵讨论,记录(有专人) 2.每个同学要有自己的体会,并能表达出来(1-2分钟) 3.从主题、内容、写法、情感等角度进行比较 4.教师巡查、指导,注意倾听学生们发言,给予适当启发诱导,充分肯定 5.讨论情况记入平时成绩 二、明确讨论题目 普希金的《致大海》是借大海的形象抒发诗人对自由的热烈追求,意象虽不多样,但却负载着作者沉重热烈的情感,应在教学中组织学生充分讨论理解诗歌中能突出表现大海特点的语句,并体会其中寄托着的作者的情感,明晰诗人的抒情思路。 舒婷的《致大海》是诗人把大海作为一面镜子来表现自己对社会

人生的理解。 两首诗在题材上有相同之处,都是诗人借相同的意象(大海)来表情达意的作品。这就成为了比较教学的基础。让学生充分展开讨论,比较两首诗的异同点。 三、学生讨论 四、讨论发言 明确:大海常被世人寄予感情,表达诗人的思想,传达诗人的心意,此课比较阅读普希金和舒婷的作品。 先分析一下二者的结构: 普希金诗 舒婷的诗: 联想—人们对大海的一席感触 回忆—儿时的生活 思考—引入对现实之思考 抒情—积极向上,热情洋溢。 意象及意象的象征意义: 普把大海人格化,大海是自由的象征。作者直接同大海对话,给人一种亲切感。普的大海自由奔放,任性不羁,它是天使头上的光环,闪闪发光,不染纤尘。这是完美的海,梦中的海。表达了作者对自由的赞美及憧憬。但现实使他伤心,他虽失望但不绝望,他要把大海永记心中,把自由传播到四面八方。 舒所表达的是对生活的感悟,“大海——变幻的生活,生活——

七年级语文冰心诗四首 苏教版

七年级语文冰心诗四首苏教版 学习目标: 1、从《成功的花》中体会成功背后的辛苦。 2、从《嫩绿的芽儿》中探讨如何使自己的人生更积极美好。 3、体会《纸船》中诗人对母亲对祖国爱的无比深厚。 4、学习这些诗丰富的想象,奇巧的构思,凝练的语言。 教学重点 1.品位这四首诗中所蕴含的深刻的哲理。 2.学习这四首诗中丰富的想象、奇巧的构思、凝练的语言。 3.有感情地朗读并背诵这三首诗。 教学难点 引导学生体会通过生动的形象表达深刻的哲理及“冰心体”诗歌的特点。 教学时数:一课时 教学过程 一、作者简介 冰心(1900一 1999),原名谢婉莹,福建长乐人,现代著名的女作家、儿童文学作家。代表作有诗集《繁星》《春水》,冰心的诗以抒写纯真的重心和圣洁的母爱为主,影响很大。在旅途和留美期间,写有散文集《寄小读者》,显示出婉约典雅、轻灵隽丽、凝炼流畅的特点,具有高度的艺术表现力,比小说和诗歌取得更高的成就。这种独特的风格曾被时人称为“冰心体”,产生了广泛的影响。同时,受到泰戈

尔《飞鸟集》的影响,写作无标题的自由体小诗。这些晶莹清丽、轻柔隽逸的小诗,后结集为《繁星》和《春水》出版,被人称为“春水体”。她的作品被译成多种外文出版。 二、学习《母亲》 (一)全班分读、齐读课文,争取背诵。 母亲呵! 天上的风雨来了, 鸟儿躲到它的巢里; 心中的风雨来了, 我只躲到你的怀里。 (二)体会“我只躲到你的怀里。”中躲表达了作者怎样的感情? 诗人巧妙地借助前一个躲引出第二个躲字:如同鸟儿躲到鸟巢里避风雨一样,儿女的心灵(精神和感情)受到了打击,总会在母爱中得到慰藉。表现了诗人寻求母爱保护的心态,同时也讴歌了母爱的温暖、无私、伟大。 三、学习《纸船》 (一)、熟悉全诗指导朗读。 1.请学生自己试读全诗。 2.教师范读。要读得低沉而富有深情。节奏和重音划分如下: 纸船 -寄母亲

高一(上)第九课、诗词四首内容赏析整理.

九、《诗词四首》——内容赏析整理 1、登金陵凤凰台 首联——以传说发端。当年凤凰来游象征王朝的兴盛,而今六朝的繁华一去不复返,传达出人世沧桑的悲凉感慨。 颔联——借景物发挥。“吴宫” 、“衣冠” ,此指晋代达官显贵。“埋”字与“成”字,深化了沧桑之感。 颈链——由历史回到现实。凭吊历史的同时, 诗人把目光投向了大自然。这两句诗气象壮丽, 对仗工整,为千古名句。承接颔联,进一步告诉人们,帝王一时的煊赫,又算得了什么? 尾联——悲愤陈词, 流韵无穷。“日” 为帝王的象征, “浮云蔽日” ,实际喻指奸 邪之障蔽贤良。“总” 、“愁”让人感到诗人那种报国无门的沉痛心情。 主旨:诗人登上金陵凤凰台,凭吊历史,触景生情,抒发自己的身世之悲,表达自己报国无门的忧愁。 艺术特色:①首联模仿崔颢句意,连用三个“风”字,节奏流转明快,极其优美。 ②诗人将历史典故、眼前景物与个人感受交织在一起, 抒发了忧国伤时的情感。 2、八声甘州 上片——写景。以暮雨、霜风、江流描绘了一副风雨急骤的秋江雨景。 下片——抒情。“不忍登高”是对登楼临远的反应,词人通过层层剖述,婉转深曲,特别是“想佳人” ,揭示出“不忍”之根,更悬想佳人痴望江天,误认归舟的相思苦况;不仅如此,还进一层反照自身,向“佳人”默诉落拓江湖,欲归不得的苦衷。笔势一收一回,回环往复,生动地表达了思乡之苦和怀人之情。

主旨:深秋萧瑟寥廓的景象,触动着此人的贵司。有登楼凝望所见,触发望中所思,有自己的望乡想到意中人的望归,表达出此人的羁旅之思,漂泊之恨。 艺术特色:①、构思新颖,气象阔大。 ②、寓情于景,生动细腻。 ③、心理刻画,摇曳生姿。 3、水龙吟 上片——写景。由水写山,由无情之景写到有情之景,很有层次。 下片——直接言志。 主旨:登楼望远,寥廓的秋意,触发了此人的游子之思和家国之恨:词人渴求报效 祖国,但又壮志难酬,同时也表现了对南宋统治集团苟且偷安的满怀悲愤。 艺术特色:①、景中有情,融情于景。 ②、借用典故,含蓄不涩。 4、登快阁 首联——“了却”含有厌倦的情绪。 颔联——描绘出一幅境界辽阔,气势宏伟,意态闲远的水彩画,其间流淌着豪情快意。颈联——用钟子期 &阮籍两个典故, “横”生动形象地写出了自己目光扫动的姿态,又表达出诗人傲岸不羁的性格,非常富有情趣。 尾联——表达弃官归隐的愿望。 主旨:诗人通过依靠快歌观览晚晴,描绘出一幅气象开阔远大的图景。全诗有览景之“快” 而起,转为怀才不遇、知音难觅致“不快” ,表达追求向往超然洒脱的归隐一“快” 。

古代诗歌四首(七年级上册)赏析

《观沧海》赏析材料 《观沧海》是东汉末年诗人曹操创作的一首四言诗。这首诗是曹操在碣石山登山望海时,用饱蘸浪漫主义激情的大笔,所勾勒出的大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象;描绘了祖国河山的雄伟壮丽,既刻画了高山大海的壮阔,更表达了诗人以景托志,胸怀天下的进取精神。全诗语言质朴,想象丰富,气势磅礴,苍凉悲壮。 白话译文 东行登上碣石山,来观赏那苍茫的海。 海水多么宽阔浩荡,山岛高高地挺立在海边。 树木和百草丛生,十分繁茂。 秋风吹动树木发出悲凉的声音,海中涌着巨大的海浪。 太阳和月亮的运行,好像是从这浩瀚的海洋中发出的。 银河星光灿烂,好像是从这浩瀚的海洋中产生出来的。 我很高兴,就用这首诗歌来表达自己内心的志向。 创作背景 乌桓是当时东北方的大患,建安十一年(206年),乌桓攻破幽州,俘虏了汉民十余万户。同年,袁绍的儿子袁尚和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿,屡次骚扰边境,以致曹操不得不在建安十二年(207年)毅然决定北上征伐乌桓。后来在田畴的指引下,小用计策。大约在这年八月的一次大战中,曹操终于取得了决定性的胜利。这次胜利巩固了曹操的后方,奠定了次年挥戈南下,以期实现统一中国的宏愿。而《观沧海》正是北征乌桓得胜回师经过碣石山时写的。 作品鉴赏 这首诗是曹操北征乌桓胜利班师,途中登临碣石山时所作,诗人借大海的雄伟壮丽景象,表达了自己渴望建功立业,统一中原的雄心伟志和宽广的胸襟。从诗的体裁看,这是一首古体诗;从表达方式看,这是一首四言写景诗。 “东临碣石,以观沧海”这两句话点明“观沧海”的位置:诗人登上碣石山顶,居高临海,视野寥廓,大海的壮阔景象尽收眼底。以下十句描写,概由此拓展而来。“观”字统领全篇,体现了这首诗意境开阔,气势雄浑的特点。 “水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起”是实写眼前的景观,神奇而又壮观。“水何澹澹,山岛竦峙”是望海初得的大致印象,有点像绘画的轮廓。在这水波“澹澹”的海上,最先映入眼帘的是那突兀耸立的山岛,它们点缀在平阔的海面上,使大海显得神奇壮观。这两句写出了大海远景的一般轮廓,下面再层层深入描写。“树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。”前二句具体写竦峙的山岛:虽然已到秋风萧瑟,草木摇落的季节,但岛上树木繁茂,百草丰美,给人诗意盎然之感。后二句则是对“水何澹澹”一句的进一层描写:定神细看,在秋风萧瑟中的海面竟是洪波巨澜,汹涌起伏。作者面对萧瑟秋风,老骥伏枥,志在千里”的“壮志”胸怀。虽是秋天的典型环境,却无半点萧瑟凄凉的悲秋意绪。作者面对萧瑟秋风,极写大海的辽阔壮美:在秋风萧瑟中,大海汹涌澎湃,浩淼接天;山岛高耸挺拔,草木繁茂,没有丝毫凋衰感伤的情调。这种新的境界,新的格调,正反映了他“老骥伏枥,志在千里”的“烈士”胸襟。 “日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”则是虚写,作者运用想象,写出了自己的壮志情怀。前面的描写,将大海的气势和威力凸显在读者面前;在丰富的联想中表现出作者博大的胸怀、开阔的胸襟、宏大的抱负,暗含一种要像大海容纳万物一样把天下纳入自己掌中的胸襟。“幸甚至哉,歌以咏志。”这是合乐时的套语,与诗的内容无关,也说明这是乐府唱过的。 这首诗全篇写景,其中并无直抒胸臆的感慨之词,但是诵读全诗,仍能令人感到它所深深寄托的诗人的情怀。通过诗人对波涛汹涌、吞吐日月的大海的生动描绘,读者仿佛看到了曹操奋发进取,立志统一国家的伟大抱负和壮阔胸襟,触摸到了作为一个诗人、政治家、军事家的曹操,在一种典型环境中思想感情的流动。写景部分准确生动地描绘出海洋的形象,单纯而又饱满,丰富而不琐细,好像一幅粗线条的炭笔画一样。尤其可贵的是,这首诗不仅仅反映了海洋的形象,同时也赋予它以性格。句句写景,又是句句抒情。既表现了大海,也表现了诗人自己。诗人不满足于对海洋做形似的摹拟,而是通过形象,力求表现海洋那种孕大含深、动荡不安的性格。海,本来是没有生命的,然而在诗人笔下却具有了性格。这样才更真实、更深刻地反映了大海的面貌。 这首诗不但写景,而且借景抒情,把眼前的海上景色和自己的雄心壮志很巧妙地融合在一起。这首诗的高潮放在诗的末尾,它的感情非常奔放,思想却很含蓄。不但做到了情景交融,而且做到了情理结合、寓情于景。因为它含蓄,所以更有启发性,更能激发我们的想像,更耐人寻味。过去人们称赞曹操的诗深沉饱满、雄健有力,“如幽燕老将,气韵沉雄”,从这里可以得到印证。全诗的基调为苍凉慷慨的,这也是建安风骨的代表作。全诗语言质朴,想象丰富,气势磅礴,苍凉悲壮。