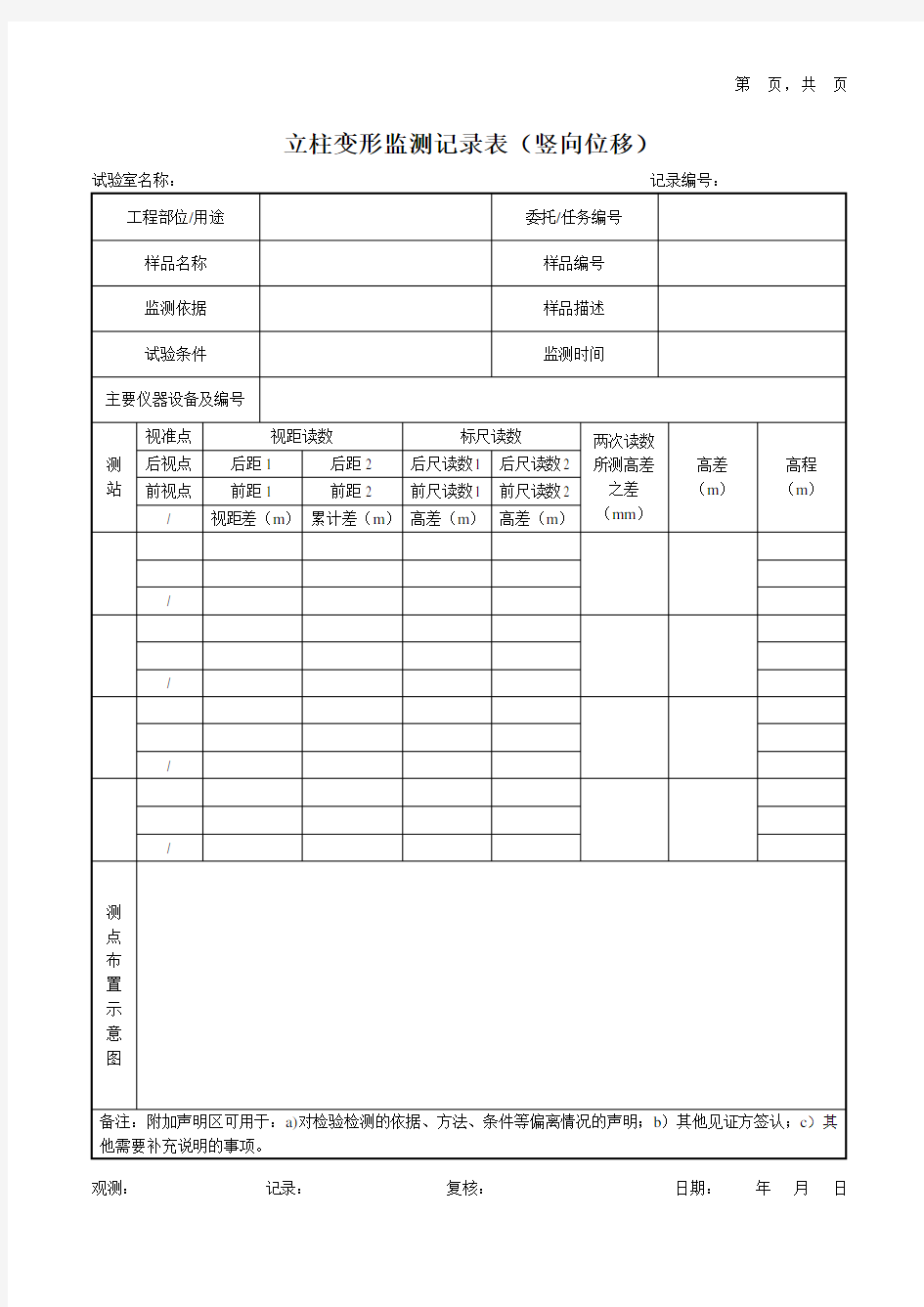

立柱变形监测记录表(竖向位移)

立柱变形监测记录表(竖向位移)

试验室名称:记录编号:

观测:记录:复核:日期:年月日

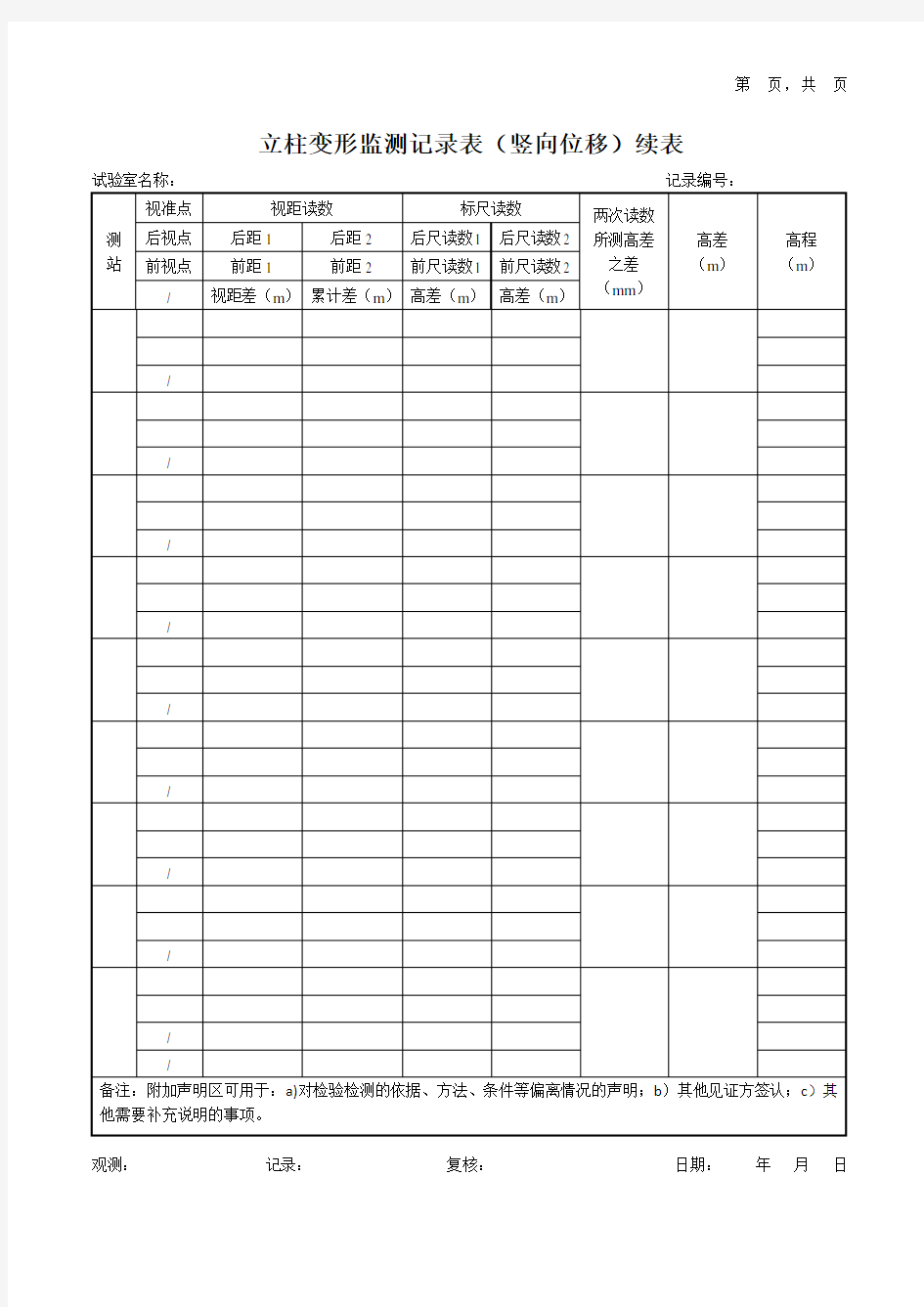

立柱变形监测记录表(竖向位移)续表

试验室名称:记录编号:

观测:记录:复核:日期:年月日

建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告

2. 监测点地布设 2.0.1基坑顶部竖向位移 监测点布设在基坑边坡顶部地,应沿基坑周边布置,基坑周边中部.阳角处应布置监测点.监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个.监测点宜设置在基坑边坡坡顶上. 监测点布设在在围护墙上地,应沿围护墙地周边布置,围护墙周边中部.阳角处应布置监测点.监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个.监测点宜设置在冠梁上. 2.0.2基坑顶部水平位移 监测点地布设同2.1 基坑顶部竖向位移,宜为共用点. 2.0.3坑外土体深层水平位移 深层水平位移监测孔宜布置在基坑边坡.围护墙周边地中心处及代表性地部位,数量和间距视具体情况而定,但每边至少应设1个监测孔. 2.0.4 地下水位 水位监测点应沿基坑周边.被保护对象(如建筑物.地下管线等)周边或在两者之间布置,监测点间距宜为20~50m.相邻建(构)筑物.重要地地下管线或管线密集处应布置水位监测点;如有止水帷幕,宜布置在止水帷幕地外侧约2m处. 2.0.5 锚(杆)索拉力 锚(杆)索地拉力监测点应选择在受力较大且有代表性地位置,基坑每边跨中部位和地质条件复杂地区域宜布置监测点.每层锚杆地拉力监测点数量应为该层锚杆总数地1~3%,并不应少于3根.每层监测点在竖向上地位置宜保持一致.每根杆体上地测试点应设置在锚头附近位置. 2.0.6支护桩桩身内力 支护桩桩身内力监测点应布置在受力.变形较大且有代表性地部位,监测点

数量和横向间距视具体情况而定,但每边至少应设1处监测点.竖直方向监测点应布置在弯矩较大处,监测点间距宜为3~5m. 2.0.7支撑内力 支撑内力监测点地布置应符合下列要求: 1.监测点宜设置在支撑内力较大或在整个支撑系统中起关键作用地杆件上; 2.每道支撑地内力监测点不应少于3个,各道支撑地监测点位置宜在竖向保持一致; 3.钢支撑地监测截面根据测试仪器宜布置在支撑长度地1/3部位或支撑地端头.钢筋混凝土支撑地监测截面宜布置在支撑长度地1/3部位; 4.每个监测点截面内传感器地设置数量及布置应满足不同传感器测试要求. 2.0.8 围护墙侧向土压力 围护墙侧向土压力监测点地布置应符合下列要求: 1.监测点应布置在受力.土质条件变化较大或有代表性地部位; 2.平面布置上基坑每边不宜少于2个测点.在竖向布置上,测点间距宜为2~5m,测点下部宜密; 3.当按土层分布情况布设时,每层应至少布设1个测点,且布置在各层土地中部; 4.土压力盒应紧贴围护墙布置,宜预设在围护墙地迎土面一侧. 2.0.9土体分层竖向位移 土体分层竖向位移监测孔应布置在有代表性地部位,数量视具体情况确定,并形成监测剖面.同一监测孔地测点宜沿竖向布置在各层土内,数量与深度应根据具体情况确定,在厚度较大地土层中应适当加密. 2.0.10立柱竖向位移 立柱地竖向位移监测点宜布置在基坑中部.多根支撑交汇处.施工栈桥下.地质条件复杂处地立柱上,监测点不宜少于立柱总根数地10%,逆作法施工地基坑不宜少于20%,且不应少于5根.

基坑监测技术

6、地下水位监测 通过基坑、外地下水位的变化,了解基坑围护结构止水效果以及基坑降水效果,可以间接了解地表土体沉降。 地下水位监测宜采用通过孔设置水位管,采用水位计等方法进行测量。 检验降水效果的水位观测井宜布置在降水区,采用轻型井点管降水时可布置在总管的两侧,采用深井降水时应布置在两孔深井之,水位孔深度宜在最低设计水位下 2~3m。潜水水位管应在基坑施工前埋设,滤管长度应满足测量要求:承压水位监测时被测含水层与其他含水层之间应采取有效的隔水措施。水位管埋设后,应逐日连续观测水位并取得稳定初始值。注意避免雨天,雨天后1~2天测试水位值也可以作为初始值。 地下水位监测精度不宜低于10mm。 管口至水面之深度即为本次地下水位观测值。若水位以本地区高程进行计算时,应测量水位管口高程进行。计算公式为: H=h??h 测 式中:H——水位高程 h——管口高程 ——地下水位至管口深度 ?h 测 注意事项包括以下几点: (1) 水位管的管口要高出地表并做好防护墩台,加盖保护,以防雨水、地表 水和杂物进入管。水位管处应有醒目标志,避免施工损坏。 (2) 水位管埋设后每隔1天测试一次水位面,观测水位面是否稳定。当连续几天测试数据稳定后,可进行初始水位高程的测量。 (3) 在监测了一段时间后。应对水位孔逐个进行抽水或灌水试验,看其恢复至原来水位所需的时间,以判断其工作的可靠性。 (4) 坑水位管要注意做好保护措施,防止施工破坏。 (5) 承压水位管直径可为50~70 mm,滤管段不宜小于1m,与钻孔孔壁间应灌砂填实,被测含水层与其它含水层间应采取有效隔水措施,含水层以上部位应用膨润土球或注浆封孔,水位管管口应加盖保护。 (6) 重点是管口水准测量,要与绝对高程统一。 7、锚杆拉力监测 锚杆拉力量测宜采用专用的锚杆测力计,钢筋锚杆可采用钢筋应力计或应变计,当使用钢筋束时应分别监测没跟钢筋的应力。锚杆轴力计、钢筋应力计和应变计的量程宜为设计最大拉力值的1.2倍,量测精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2% F·S。应力计或应变计应在锚杆锁定前获得稳定初始值。

基坑监测方法

基坑监测方法 多数情况下,工程变形监测由建设单位委托第三方有资质的单位进行,但在工程施工过程中总承包也需要对工程实施必要的监测,以便于对工程的安全性做出提前预判,防止事故发生。在施工准备阶段及过程中,即需要提前设置好监测点位,为监测工作做好统筹准备。开挖深度大于等于5m 或开挖深度小于5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。一、基坑监测原则 变形监测是一项系统工程,是施工管理的重要组成部分,须按照计划进行。一般情况下,监测工作应遵循以下4 条原则: 1、可靠性原则: 可靠性原则是监测系统设计中所考虑的最重要的原则。为了确保其可靠性,必须做到: (1)由具有丰富经验的作业人员,使用满足精度要求的监测仪器,采用先进的监测方法来保证外业采集数据的真实可靠性; (2)基准点、监测点设置应合理,并在监测期间保护好点位标志,使监测工作具有连续性。 2、操作方便性原则:

为使监测工作正常进行并满足监测精度的要求,变形监测点在布设时应考虑到水准线路的联测方便,能够节省外业时间、提高点位精度的原则。 3、数据及时性原则: 监测数据必须是及时的。监测数据需在现场及时计算处理,计算有问题应及时复测。因为施工是一个动态的过程,只有保证及时监测,才能有利于及时发现隐患,及时采取措施。监测应整理完整的监测记录表、数据报表、形象的图表和曲线,监测结束后及时整理出监测报告。 4、经济合理性原则: 监测方案编制时应考虑选用适合于本工程监测作业,并满足监测精度要求的仪器设备。 二、监测方案 一般情况下,监测方案应包括下列内容: 1、工程概况 2、建设场地岩土工程条件及基坑周边环境状况 3、监测目的和依据 4、监测内容和项目 5、基准点、监测点的布设和保护

建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告

2、监测点的布设 2.0.1基坑顶部竖向位移 监测点布设在基坑边坡顶部的,应沿基坑周边布置,基坑周边中部、阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。监测点宜设置在基坑边坡坡顶上。 监测点布设在在围护墙上的,应沿围护墙的周边布置,围护墙周边中部、阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。监测点宜设置在冠梁上。 2.0.2基坑顶部水平位移 监测点的布设同2.1 基坑顶部竖向位移,宜为共用点。 2.0.3坑外土体深层水平位移 深层水平位移监测孔宜布置在基坑边坡、围护墙周边的中心处及代表性的部位,数量和间距视具体情况而定,但每边至少应设1个监测孔。 2.0.4 地下水位 水位监测点应沿基坑周边、被保护对象(如建筑物、地下管线等)周边或在两者之间布置,监测点间距宜为20~50m。相邻建(构)筑物、重要的地下管线或管线密集处应布置水位监测点;如有止水帷幕,宜布置在止水帷幕的外侧约2m处。 2.0.5 锚(杆)索拉力 锚(杆)索的拉力监测点应选择在受力较大且有代表性的位置,基坑每边跨中部位和地质条件复杂的区域宜布置监测点。每层锚杆的拉力监测点数量应为该层锚杆总数的1~3%,并不应少于3根。每层监测点在竖向上的位置宜保持一致。每根杆体上的测试点应设置在锚头附近位置。 2.0.6支护桩桩身力

. . 支护桩桩身力监测点应布置在受力、变形较大且有代表性的部位,监测点数量和横向间距视具体情况而定,但每边至少应设1处监测点。竖直方向监测点应布置在弯矩较大处,监测点间距宜为3~5m。 2.0.7支撑力 支撑力监测点的布置应符合下列要求: 1、监测点宜设置在支撑力较大或在整个支撑系统中起关键作用的杆件上; 2、每道支撑的力监测点不应少于3个,各道支撑的监测点位置宜在竖向保持一致; 3、钢支撑的监测截面根据测试仪器宜布置在支撑长度的1/3部位或支撑的端头。钢筋混凝土支撑的监测截面宜布置在支撑长度的1/3部位; 4、每个监测点截面传感器的设置数量及布置应满足不同传感器测试要求。 2.0.8 围护墙侧向土压力 围护墙侧向土压力监测点的布置应符合下列要求: 1、监测点应布置在受力、土质条件变化较大或有代表性的部位; 2、平面布置上基坑每边不宜少于2个测点。在竖向布置上,测点间距宜为2~5m,测点下部宜密; 3、当按土层分布情况布设时,每层应至少布设1个测点,且布置在各层土的中部; 4、土压力盒应紧贴围护墙布置,宜预设在围护墙的迎土面一侧。 2.0.9土体分层竖向位移 土体分层竖向位移监测孔应布置在有代表性的部位,数量视具体情况确定,并形成监测剖面。同一监测孔的测点宜沿竖向布置在各层土,数量与深度应根据具体情况确定,在厚度较大的土层中应适当加密。 2.0.10立柱竖向位移 立柱的竖向位移监测点宜布置在基坑中部、多根支撑交汇处、施工栈桥下、word教育资料

桥梁工程变形监测方案

桥梁工程变形监测方案 一、概述 大型桥梁,如斜拉桥、悬索桥自20世纪90年代初期以来在我国如雨后春笋般的发展。这种桥梁的结构特点是跨度大、塔柱高,主跨段具有柔性特性。在这类桥梁的施工测量中,人们已针对动态施工测量作了一些研究并取得了一些经验。在竣工通车运营期间,如何针对它们的柔性结构与动态特性进行监测也是人们十分关心的另一问题。尽管目前有些桥梁已建立了了解结构内部物理量的变化的“桥梁健康系统”,它对于了解桥梁结构内力的变化、分析变形原因无疑有着十分重要的作用。然而,要真正达到桥梁安全监测之目的,了解桥梁的变化情况,还必须及时测定它们几何量的变化及大小。因此,在建立“桥梁健康系统”的同时,研究采用大地测量原理和各种专用的工程测量仪器和方法建立大跨度桥梁的监测系统也是十分必要的。 二、变形监测内容 根据我国最新颁发的“公路技术养护规范”中的有关规定和要求,以及大跨度桥梁塔柱高、跨度大和主跨梁段为柔性梁的特点,桥梁工程变形监观测的主要内容包括: 1) 桥梁墩台沉陷观测、桥面线形与挠度观测、主梁横向水平位移观测、高塔柱摆动观测; 2) 为了进行上述各项目的测量,还必须建立相应的水平位移基准网与沉陷基准网观测。 三、系统布置 1)桥墩沉陷与桥面线形观测点的布置 桥墩(台)沉陷观测点一般布置在与墩(台)顶面对应的桥面上;桥面线形与挠度观测点布置在主梁上。对于大跨度的斜拉段,线形观测点还与斜拉索锚固着力点位置对应;桥面水平位移观测点与桥轴线一侧的桥面沉陷和线形观测点共点。 2)塔柱摆动观测点布置 塔柱摆动观测点布置在主塔上塔柱的顶部、上横梁顶面以上约1.5m的上塔柱侧壁上,每柱设2点。 3)水平位移监测基准点布置 水平位移观测基准网应结合桥梁两岸地形地质条件和其他建筑物分布、水平位移观测点的布置与观测方法,以及基准网的观测方法等因素确定,一般分两级布设,基准网布设在岸上稳定的地方并埋设深埋钻孔桩标志;在桥面用桥墩水平位移观测点作为工作基点,用它们测定桥面观测点的水平

建筑基坑工程监测技术规范

4.1 一般规定 4.1.1 基坑工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。 4.1.2 基坑工程现场监测的对象应包括: 1 支护结构。 2 地下水状况。 3 基坑底部及周边土体。 4 周边建筑。 5 周边管线及设备。 6 周边重要的道路。 7 其他应监测的对象。 4.1.3 基坑工程的监测项目应与基坑工程设计、施工方案相匹配。应针对监测对象的关键部位,做到重点观测、项目配套并形成有效的、完整的监测系统。 4.2 仪器监测 4.2.1 基坑工程仪器监测项目应根据表4.2.1进行选择。 表4.2.1 建筑基坑工程仪器监测项目表 续表4.2.1

注:基坑类别的划分按照现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002执行。 4.2.2 当基坑周边有地铁、隧道或其他对位移有特殊要求的建筑及设施时,监测项目应与有关管理部门或单位协商确定。 4.3 巡视检查 4.3.1 基坑工程施工和使用期内,每天均应由专人进行巡

视检查。 4.3.2 基坑工程巡视检查宜包括以下内容: 1 支护结构: 1)支护结构成型质量; 2)冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现; 3)支撑、立柱有无较大变形; 4)止水帷幕有无开裂、渗漏; 5)墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移; 6)基坑有无涌土、流沙、管涌。 2 施工工况: 1)开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异; 2)基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置是否与设计要求一致; 3)场地地表水、地下水放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常; 4)基坑周边地面有无超载。 3 周边环境: 1)周边管道有无破损、泄漏情况; 2)周边建筑有无新增裂缝出现; 3)周边道路(地面)有无裂缝、沉陷; 4)邻近基坑及建筑的施工变化情况。 4 监测设施:

水平位移监测方案

水平位移监测方案 一、精度选择 按照设计要求,对照《工程测量规范》(GB 50026-2007),选用三等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。 表1-1 水平位移基准网的主要技术指标 (1)观测原理:如下图所示,如需观测某方向上的水平位移PP′,在监测区域一定距离以外选定工作基点A,水平位移监测点的布设应尽量与工作基点在一条直线上。沿监测点与基准点连线方向在一定远处(100~200m)选定一个控制点B,作为零方向。在B点安置觇牌,用测回法观测水平角BAP,测定一段时间内观测点与基准点连线与零方向间角度变化值,根据δ=△β*D/ρ(式中D为观测点P至工作基点A的距离,ρ=206265)计算水平位移。

水平位移观测中误差的公式,表明: ①距离观测误差对水平位移观测误差影响甚微,一般情况下此部分误 差可以忽略不计,采用钢尺等一般方法量取即可满足要求; ②影响水平位移观测精度的主要因素是水平角观测精度,应尽量使用 高精度仪器或适当增加测回数来提高观测度; ③经纬仪的选用应根据建筑物的观测精度等级确定,在满足观测精度 要求的前提下,可以使用精度较低的仪器,以降低观测成本。 优点:此方法简单易行,便于实地操作,精度较高。 不足:须场地较为开阔,基准点应该离开监测区域一定的距离之外,设在不受施工影响的地方。 由此可知,对仪器测角精度的要求,取决于监测点距离站点的远近。距离越远,则要求测角精度越高。根据现场踏勘布点,最远监测点距离站点不超过50m,对照《工程测量规范》,选用三等或四等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。本次实习采用测小角法测量三等水平位移监测网进行检测。 二、作业流程

基坑监测技术定稿版

基坑监测技术 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

6、地下水位监测 通过基坑内、外地下水位的变化,了解基坑围护结构止水效果以及基坑内降水效果,可以间接了解地表土体沉降。 地下水位监测宜采用通过孔内设置水位管,采用水位计等方法进行测量。 检验降水效果的水位观测井宜布置在降水区内,采用轻型井点管降水时可布置在总管的两侧,采用深井降水时应布置在两孔深井之内,水位孔深度宜在最低设计水位下 2~3m。潜水水位管应在基坑施工前埋设,滤管长度应满足测量要求:承压水位监测时被测含水层与其他含水层之间应采取有效的隔水措施。水位管埋设后,应逐日连续观测水位并取得稳定初始值。注意避免雨天,雨天后1~2天测试水位值也可以作为初始值。 地下水位监测精度不宜低于10mm。 管口至内水面之深度即为本次地下水位观测值。若水位以本地区高程进行计算时,应测量水位管口高程进行。计算公式为: H=h??h 测 式中:H——水位高程 h——管口高程 ?h测——地下水位至管口深度 注意事项包括以下几点: (1) 水位管的管口要高出地表并做好防护墩台,加盖保护,以防雨水、地表水和杂物进入管内。水位管处应有醒目标志,避免施工损坏。 (2) 水位管埋设后每隔1天测试一次水位面,观测水位面是否稳定。当连续几天测试数据稳定后,可进行初始水位高程的测量。

(3) 在监测了一段时间后。应对水位孔逐个进行抽水或灌水试验,看其恢复至原来水位所需的时间,以判断其工作的可靠性。 (4) 坑内水位管要注意做好保护措施,防止施工破坏。 (5) 承压水位管直径可为50~70 mm,滤管段不宜小于1m,与钻孔孔壁间应灌砂填实,被测含水层与其它含水层间应采取有效隔水措施,含水层以上部位应用膨润土球或注浆封孔,水位管管口应加盖保护。 (6) 重点是管口水准测量,要与绝对高程统一。 7、锚杆拉力监测 锚杆拉力量测宜采用专用的锚杆测力计,钢筋锚杆可采用钢筋应力计或应变计,当使用钢筋束时应分别监测没跟钢筋的应力。锚杆轴力计、钢筋应力计和应变计的量程宜为设计最大拉力值的1.2倍,量测精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2% F·S。应力计或应变计应在锚杆锁定前获得稳定初始值。 8、坑外土体分层竖向位移监测 坑外土体分层竖向位移可通过埋设分层沉降磁环或深层沉降标,采用分层沉降仪结合水准测量方法进行两侧。 土体分层竖向位移的初始值应在分层竖向位移埋设稳定后进行,稳定时间不应少于1周并获得稳定的初始值;监测精度不宜低于1mm。每次测量应重复进行2次,2次误差值不大于1mm。采用分层沉降仪监测时,每次监测应测定管口高程,根据管口高程换算出测管内个监测点的高程。 1.地基土分层沉降观测标志的埋设 (1)测试式标志 1)测标长度应与点位深度相适合,顶端应加工成半球形并露出地面,下端为 焊接的标脚,埋设与预定的观测点位置。

深基坑监测

深基坑监测 基坑工程监测点的布置应能反映监测对象的实际状态及其变化趋势,监测点应布置在内力及变形关键特征点上,并满足监控要求。 围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点。监测点水平间距不宜大于20m,每边监测点数目不宜少于3 个。水平和竖向位移监测点为共用点,监测点宜设置在围护墙顶或基坑坡顶上。 围护墙或土体深层水平位移监测点宜布置在基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位。监测点水平间距宜为20m~50m,每边监测点数目不应少于1 个。 围护墙内力监测点应布置在受力、变形较大且有代表性的部位。监测点数量和水平间距视具体情况而定。竖直方向监测点应布置在弯矩极值处,竖向间距宜为2m~4m。 支撑内力监测点的布置应符合下列要求 1、监测点宜设置在支撑内力较大或在整个支撑系统中起控制作用的杆件上。 2、每层支撑的内力监测点不应少于3 个,各层支撑的监测点位置在竖向上宜保 持一致。 3、钢支撑的监测截面宜选择在两支点间1/3 部位或支撑的端头;混凝土支撑的 监测截面宜选择在两支点间1/3 部位,并避开节点位置。 4、每个监测点截面内传感器的设置数量及布置应满足不同传感器测试要求。 立柱的竖向位移监测点宜布置在基坑中部、多跟支撑交汇处、地质条件复杂处的立柱上。监测点不应少于立柱总根数的5%,逆作法施工的基坑不应少于10%,且均不应少于3 跟。立柱的内力监测点宜布置在受力较大的立柱上,位置宜设在坑底以上各层立柱下部的1/3 部位。 锚杆的内力监测点应选择在受力较大且有代表性的位置,基坑每边中部、阳角处和地质条件复杂的区段宜布置监测点。每层锚杆的内力监测点数量应为该层锚杆总数的1%~3%,并不应少于3 跟。各层监测点位置在竖向上宜保持一致。每根杆体上的测试点宜设置在锚头附近和受力有代表性的位置。 土钉的内力监测点应选择在受力较大且有代表性的位置,基坑每边中部、阳角处和地质条件复杂的区段宜布置监测点。监测点数量和间距应视具体情况而定,各层监测点位置在竖向上宜保持一致。每根土钉杆体上的测试点应设置在有代表性的受力位置。 坑底隆起(回弹)监测点的布置应符合下列要求: 1、监测点宜按纵向或横向剖面布置,剖面宜选择在基坑的中央以及其他能反应变形特征的位置,剖面数量不应少于2 个。 2、同一剖面上监测点横向间距宜为10m~30m,数量不应少于3 个 围护墙侧向土压力监测点的布置应符合下列要求: 1、监测点应布置在受力、土质条件变化较大或其他有代表性的部位。 2、平面布置上基坑每边不宜少于2 个监测点。竖向布置上监测点间距宜为 2m~5m,下部宜加密。 3、当按土层分布情况布设时,每层应至少布设1 个监测点,且宜布置在各层土的中部。

水平位移观测现用图解表

基准数日期:2014年7月12日 工程名称汇雄时代一标段工程仪器型号 全站仪:南方 编号:S67381 水平位移 观测点 水平位移观测点 见附图 位置钢板桩顶水平位移观测点 观测点初始数据 (m) 本期数据 (m) △水平 位移(m) 累积水平 位移(m) 观测 点 初始数据 (m) 本期数据 (m) △水平 位移(m) 累积水平 位移(m) GB01 0 0 0 0 GB02 0 0 0 0 GB03 0 0 0 0 GB04 0 0 0 0 GB05 0 0 0 0 GB06 0 0 0 0 GB07 0 0 0 0 GB08 0 0 0 0 GB09 0 0 0 0 GB10 0 0 0 0 GB11 0 0 0 0 GB12 0 0 0 0 XF01 0 0.015 0 0.015 XF02 0 0 0 0 XF03 0 0.012 0 0.012 XF04 0 0 0 0 观测 负责人 观测人

基准数日期:2014年7月13日 工程名称汇雄时代一标段工程仪器型号 全站仪:南方 编号:S67381 水平位移 观测点 水平位移观测点 见附图 位置钢板桩顶水平位移观测点 观测点初始数据 (m) 本期数据 (m) △水平 位移(m) 累积水平 位移(m) 观测 点 初始数据 (m) 本期数据 (m) △水平 位移(m) 累积水平 位移(m) GB01 0 0 0 0 GB02 0 0 0 0 GB03 0 0 0 0 GB04 0 0 0 0 GB05 0 0 0 0 GB06 0 0 0 0 GB07 0 0 0 0 GB08 0 0 0 0 GB09 0 0 0 0 GB10 0 0 0 0 GB11 0 0 0 0 GB12 0 0 0 0 XF01 0 0.016 0.001 0.016 XF02 0 0 0 0 XF03 0 0.012 0 0.012 XF04 0 0 0 0 观测 负责人 观测人

(整理)基坑监测要求

基坑监测要求 4 监测项目 4.1 一般规定 4.1.1 基坑工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。 4.1.2 基坑工程现场监测的对象包括: 支护结构; 地下水状况; 基坑底部及周边土体; 周边建筑; 周边管线及设施; 周边重要的道路; 其他应监测的对象。 4.1.3 基坑工程的监测项目应与基坑工程设计方案、施工方案相匹配。应抓住关键部位,做到重点观测、项目配套,形成有效的、完整的监测系统。 4.2 仪器监测 4.2.1 基坑工程仪器监测项目应根据表4.2.1进行选择。 表4.2.1 建筑基坑工程仪器监测项目表

注:基坑类别的划分按照国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002执行。 4.2.2 当基坑周边有地铁、隧道或其它对位移有特殊要求的建筑及设施时,监测项 目应与有关管理部门或单位协商确定。 4.3 巡视检查 4.3.1 基坑工程整个施工期内,每天均应进行巡视检查。 4.3.2 基坑工程巡视检查宜包括以下内容: 1 支护结构 1)支护结构成型质量; 2)冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现; 3)支撑、立柱有无较大变形; 4)止水帷幕有无开裂、渗漏; 5)墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移; 6)基坑有无涌土、流砂、管涌。 2 施工工况 1)开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异; 2)基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置是否与设计要求一致; 3)场地地表水、地下水排放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常; 4)基坑周边地面有无超载。 3 周边环境 1)周边管道有无破损、泄漏情况; 2)周边建筑有无新增裂缝出现; 3)周边道路(地面)有无裂缝、沉陷; 4)邻近基坑及建筑的施工变化情况。 4 监测设施 1)基准点、监测点完好状况; 2)监测元件的完好及保护情况; 3)有无影响观测工作的障碍物。 5 根据设计要求或当地经验确定的其他巡视检查内容。 4.3.3 巡视检查以目测为主,可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。 4.3.4 对自然条件、支护结构、施工工况、周边环境、监测设施等的巡视检查情况应做好记录。检查记录应及时整理,并与仪器监测数据进行综合分析。 4.3.5 巡视检查如发现异常和危险情况,应及时通知建设方及其他相关单位。 5 监测点布置 5.1 一般规定 5.1.1 基坑工程监测点的布置应能反映监测对象的实际状态及其变化趋势,监测点应布置在内力及变形关键特征点上,并应满足监控要求。 5.1.2 基坑工程监测点的布置应不妨碍监测对象的正常工作,并应减少对施工作业的不利

监测点埋设及维护汇总.doc

监测点埋设序号监测项目常用材料测点布设原则 1 水平位移 a、应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处 带十字丝测钉(仪器对中)应布置监测点。(按设计要求) 1.1 桩(坡)顶水平位移棱镜连接头(小棱镜反射)b、测点间距不宜大于 20m,每边监测点数反射片标靶(反射片反射)目不宜少于 3个。 L型棱镜(棱镜反射)c、水平和竖向位移监测点宜为共用点,监 测点宜设置在围护墙顶或基坑坡顶上。 a、设计有要求按设计要求。 强制观测对中墩PVC管( 315)、沙、石子、b、观测墩位置应选在能和大部分测点或下 1.2 一个观测墩保持通视。 (观测墩)水泥、钢筋、模板、混凝土 c、观测墩应控制锚固、植筋的深度,深度 不能太少。 2 竖向位移(沉降) a、一般由第三方布设测点。 b 、一般布置在建筑四角、不同地基或基础 的分界处、不同结构的分界处、变形缝、2.1 建筑物沉降L型标芯、 AB胶抗震缝或严重开裂处的两侧、新旧建筑或 高低建筑交接处的两侧。 c、烟囱、水塔和大型储仓罐等高耸构筑物 基础轴线的对称部位。 d、每一建构筑物不应少于4点。 a、基坑周边地表监测剖面 ( 组) 宜设在坑边 2.2 地表沉降测钉、螺纹钢中部或其他有代表性的部位(视设计要求而定),并与坑边垂直,监测剖面监测点数量不宜少于 3个。 a、应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点。(按设计要求) 2.3 桩(坡)顶沉降测钉、螺纹钢、反光片支架b、测点间距不宜大于 20m,每边监测点数顶(位移、沉降两用)目不宜少于 3个。 c、水平和竖向位移监测点宜为共用点,监 测点宜设置在围护墙顶或基坑坡顶上。 a、立柱的竖向位移监测点宜布置在基坑中 部、多根支撑交汇处、地质条件复杂处的 2.4 立柱沉降测钉立柱上。 b、监测点不应少于立柱总根数的 5%,逆作法施工的基坑不应少于 10%,并均不应少于3根( 视设计要求而定 ) 。

监测方法与精度要求

监测方法及精度要求 一、一般规定 监测方法的选择应根据基坑等级、设计要求、场地条件、场地条件、当地经验和方法适用性等因素综合确定,监测方法应合理易行。 变形测量网的基准点、工作基点布设应符合下列要求: 1每个基坑工程至少应有3个稳固、可靠的点作为基准点; 2工作基点应选在先对稳定和方便使用的位置。在通视条件良好、距离较劲、观测项目较少的情况下,可直接将基准点作为工作基点。 3监测期间,应定期检查工作基点和基准点的稳定性。 6.1.3 监测仪器、设备和监测元件应符合下列规定: 1满足观测精度和量程的要求,且应具有良好的稳定性和可靠性。 2应经过校准或标定,且校核记录和标定资料齐全,并应在规定的校准有效期内使用。 3监测过程中应定期进行检测仪器、设备的维护保养、检测以及监测元件的检查。 6.1.4 对同一监测项目,监测时宜符合下列要求: 1采用相同的观测路线和观测方法; 2使用同一监测仪器和设备; 3固定观测人员; 4在基本相同的环境和条件下工作。 6.1.5 监测项目初始值应在相关施工工序之前测定,并取至少连续观测3次的稳定值的平均值。 6.1.6 地铁、隧道等其他基坑周边环境的监测方法和监测精度应符合相关标准的规定以及主管部门的要求。 6.1.7 除使用本规范规定的监测方法外,亦可采用能达到本规范规定精度要求的其他方法。

6.2 水平位移监测 6.2.1测定特定方向上的水平位移时,可采用视准线法、小角度法、投点法等;测定监测点任意方向的水平位移时,可视监测点的分布情况,采用前方交会法、 后方交会法、极坐标法等;当测点与基准点无法通视或距离较远时,可采用GPS 测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。 6.2.2水平位移监测基准点的埋设应符合国家现行标准《建筑变形测量规范》JG8的有关规定,宜设置有强制对中的观测墩,并宜采用精密的光学对中装置,对中误差不宜大于0.5mm。 6.2.3基坑围护墙(边坡)顶部、基坑周边管线、临近建筑水平位移监测精度应根据其水平位移报警值按表6.2.3确定。 表6.2.3 水平位移监测精度要求(mm) 注:1监测点坐标中误差,是指监测点相对测站点(如工作基点等)的坐标中误 差,为点位中误差的2 1。 2当根据累计值和变化速率选择的精度要求不一致时,水平位移监测精度优 先按变化变化速率报警值的要求确定; 3本规范以中误差作为衡量精度标准。 6.2.4地下管线的水平位移监测精度宜不低于1.5mm。 6.2.5其他基坑周边环境(如地下设施、道路等)的水平位移监测精度应符合相关规范、规程等的规定。 6.3竖向位移监测 6.3.1竖向位移监测可采用几何水准或液体静力水准等方法。

建筑基坑工程监测技术规范

4 监测项目 4.1 一般规定 4.1.1 基坑工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。 4.1.2 基坑工程现场监测的对象应包括: 1 支护结构。 2 地下水状况。 3 基坑底部及周边土体。 4 周边建筑。 5 周边管线及设备。 6 周边重要的道路。 7 其他应监测的对象。 4.1.3 基坑工程的监测项目应与基坑工程设计、施工方案相匹配。应针对监测对象的关键部位,做到重点观测、项目配套并形成有效的、完整的监测系统。 4.2 仪器监测 4.2.1 基坑工程仪器监测项目应根据表4.2.1进行选择。 表4.2.1 建筑基坑工程仪器监测项目表

续表4.2.1 注:基坑类别的划分按照现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002执行。 4.2.2 当基坑周边有地铁、隧道或其他对位移有特殊要求的建筑及设施时,监测项目应与有关管理部门或单位协商确定。 4.3 巡视检查 4.3.1 基坑工程施工和使用期内,每天均应由专人进行巡视检查。

4.3.2 基坑工程巡视检查宜包括以下内容: 1 支护结构: 1)支护结构成型质量; 2)冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现; 3)支撑、立柱有无较大变形; 4)止水帷幕有无开裂、渗漏; 5)墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移; 6)基坑有无涌土、流沙、管涌。 2 施工工况: 1)开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异; 2)基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置是否与设计要求一致; 3)场地地表水、地下水放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常; 4)基坑周边地面有无超载。 3 周边环境: 1)周边管道有无破损、泄漏情况; 2)周边建筑有无新增裂缝出现; 3)周边道路(地面)有无裂缝、沉陷; 4)邻近基坑及建筑的施工变化情况。 4 监测设施: 1)基准点、监测点完好状况;

基坑监测方法

基坑监测方法 Prepared on 22 November 2020

基坑监测方法多数情况下,工程变形监测由建设单位委托第三方有资质的单位进行,但在工程施工过程中总承包也需要对工程实施必要的监测,以便于对工程的安全性做出提前预判,防止事故发生。在施工准备阶段及过程中,即需要提前设置好监测点位,为监测工作做好统筹准备。开挖深度大于等于5m 或开挖深度小于5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。 一、基坑监测原则 变形监测是一项系统工程,是施工管理的重要组成部分,须按照计划进行。一般情况下,监测工作应遵循以下4 条原则: 1、可靠性原则: 可靠性原则是监测系统设计中所考虑的最重要的原则。为了确保其可靠性,必须做到: (1)由具有丰富经验的作业人员,使用满足精度要求的监测仪器,采用先进的监测方法来保证外业采集数据的真实可靠性; (2)基准点、监测点设置应合理,并在监测期间保护好点位标志,使监测工作具有连续性。 2、操作方便性原则:

为使监测工作正常进行并满足监测精度的要求,变形监测点在布设时应考虑到水准线路的联测方便,能够节省外业时间、提高点位精度的原则。 3、数据及时性原则: 监测数据必须是及时的。监测数据需在现场及时计算处理,计算有问题应及时复测。因为施工是一个动态的过程,只有保证及时监测,才能有利于及时发现隐患,及时采取措施。监测应整理完整的监测记录表、数据报表、形象的图表和曲线,监测结束后及时整理出监测报告。 4、经济合理性原则: 监测方案编制时应考虑选用适合于本工程监测作业,并满足监测精度要求的仪器设备。 二、监测方案 一般情况下,监测方案应包括下列内容: 1、工程概况 2、建设场地岩土工程条件及基坑周边环境状况 3、监测目的和依据 4、监测内容和项目 5、基准点、监测点的布设和保护

土体分层竖向位移监测作业指导书实施细则

***公司 测量专业作业指导书 土体分层竖向位移监测实施细则文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:

土体分层竖向位移监测实施细则 1. 检测目的 测量土体的分层沉降或隆起,垂直(竖向)位移量,以便及时发现问题更改施工中的不足。 2. 检测依据 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 3.主要仪器设备 3.1 CJG-7086型PVC沉降管; 3.2 分层沉降仪CJY-7080; 3.3 沉降磁环。 4.仪器设备精度 分层沉降仪CJY-7080:最小读数:1mm,重复性误差:±2mm,工作电压:DC9V。 5. 检测条件 5.1 气温应在5℃ - +45℃; 5.2 相对湿度30%-85%。 6.沉降管埋设 6.1 用Φ108钻头钻孔,为了使管子顺利地放到底,一般都需比安装深度深一些,它的原则是10米+0.5米,20米+1米,以次类推。 6.2 清孔,钻头钻到预定位置后,不要立即提钻,需把泵接到清水里向下灌清水,直至泥浆水变成清混水为止,再提钻后安装。 安装管子的联接采用外接头,一边下管子一边向管子内注入清水(管子浮力太大时)。 6.3 磁环的安装,按设计要求在每节管子上套上磁环和定位环,并用螺丝固定定位环,然后再把管子插入外接头内,拧紧螺钉,这样边接边向下放到设计深度止。 6.4 若磁环的间隔距离不是正2米时,可采取调节管子长短来实现,也可采用管子上套定位环的方法来解决,但要掌握一个原则:磁环向下要有足够的沉降距离,必须满足其设计要求。 6.5 沉降管放到设计要求后,盖上盖子就可以进行回填。回填原料为现场干细土或中粗沙,回填速度千万不能太快,以免堵塞后回填料不去,从而形成空隙,最好时隔一两天后再去检查一下,回填料下沉后再回填满之后即可,管子周围加上保护措施,方可放心待后测量。 7.检测操作步骤 7.1 测量时,拧松绕线盘后面的止紧螺丝,让绕线盘转动自由后,按下电源按钮(电源指示灯亮),把测头放入导管内,手拿钢尺电缆,让测头缓慢地向下移动,当测头接触到土层中的磁环时,接收系统的音响器会发出连续不断的蜂鸣叫声,此时读写出钢尺电缆在管口处的深度尺寸,这样一点一点地测量到孔底,称为进程测读,用字母Ji 表示,当在该导管内收回测量电缆时, 也能通过土层中的磁环,接受到系统的音响仪器发出的音响,此时也须读写出测量电缆在管口处的深度尺寸,如此测量到孔口,称为回程测读,用字母Hi 表示.该孔各磁环在土层中的实际深度用Si表示。 8. 计算方法 Si =( Ji+ Hi )/2 式中: i —为一孔中测读的点数,即土层中磁环的个数; Si — i测点距管口的实际深度(㎜); Ji — i测点在进程测读时距管口的深度(㎜); Hi — i测点在回程测读时距管口的深度(㎜); 若是在噪声比较大的环境中测量时,蜂鸣声听不见,可改用峰值指示,只要把仪器面板上的选择开关拨至电压档即可,测量方法同上,此时的测量精度与音响测得的精度相同。 9.现场检测工作的安全措施及注意事项 9.1 当测头进入到土层中磁环时,音响器会立即发出声音或电压表有指示,此时应缓慢地收、

建筑基坑工程监测技术规范

建筑基坑工程监测 技术规范

4 监测项目 4.1 一般规定 4.1.1 基坑工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。 4.1.2 基坑工程现场监测的对象应包括: 1 支护结构。 2 地下水状况。 3 基坑底部及周边土体。 4 周边建筑。 5 周边管线及设备。 6 周边重要的道路。 7 其它应监测的对象。 4.1.3 基坑工程的监测项目应与基坑工程设计、施工方案相匹配。应针对监测对象的关键部位,做到重点观测、项目配套并形成有效的、完整的监测系统。 4.2 仪器监测 4.2.1 基坑工程仪器监测项目应根据表4.2.1进行选择。 表4.2.1 建筑基坑工程仪器监测项目表

续表4.2.1 注:基坑类别的划分按照现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-执行。 4.2.2 当基坑周边有地铁、隧道或其它对位移有特殊要求的建筑及设施时,监测项目应与有关管理部门或单位协商确定。 4.3 巡视检查 4.3.1 基坑工程施工和使用期内,每天均应由专人进行巡视检查。

4.3.2 基坑工程巡视检查宜包括以下内容: 1 支护结构: 1)支护结构成型质量; 2)冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现; 3)支撑、立柱有无较大变形; 4)止水帷幕有无开裂、渗漏; 5)墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移; 6)基坑有无涌土、流沙、管涌。 2 施工工况: 1)开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异; 2)基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置是否与设计要求一致; 3)场地地表水、地下水放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常; 4)基坑周边地面有无超载。 3 周边环境: 1)周边管道有无破损、泄漏情况; 2)周边建筑有无新增裂缝出现; 3)周边道路(地面)有无裂缝、沉陷; 4)邻近基坑及建筑的施工变化情况。 4 监测设施: 1)基准点、监测点完好状况;

基坑监测方法精编WORD版

基坑监测方法精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

基坑监测方法 多数情况下,工程变形监测由建设单位委托第三方有资质的单位进行,但在工程施工过程中总承包也需要对工程实施必要的监测,以便于对工程的安全性做出提前预判,防止事故发生。在施工准备阶段及过程中,即需要提前设置好监测点位,为监测工作做好统筹准备。开挖深度大于等于5m 或开挖深度小于5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。 一、基坑监测原则 变形监测是一项系统工程,是施工管理的重要组成部分,须按照计划进行。一般情况下,监测工作应遵循以下4 条原则: 1、可靠性原则: 可靠性原则是监测系统设计中所考虑的最重要的原则。为了确保其可靠性,必须做到: (1)由具有丰富经验的作业人员,使用满足精度要求的监测仪器,采用先进的监测方法来保证外业采集数据的真实可靠性; (2)基准点、监测点设置应合理,并在监测期间保护好点位标志,使监测工作具有连续性。 2、操作方便性原则: 为使监测工作正常进行并满足监测精度的要求,变形监测点在布设时应考虑到水准线路的联测方便,能够节省外业时间、提高点位精度的原则。 3、数据及时性原则: 监测数据必须是及时的。监测数据需在现场及时计算处理,计算有问题应及时复测。因为施工是一个动态的过程,只有保证及时监测,才能有利于及时发现隐患,及时采取措施。监测应整理完整的监测记录表、数据报表、形象的图表和曲线,监测结束后及时整理出监测报告。

4、经济合理性原则: 监测方案编制时应考虑选用适合于本工程监测作业,并满足监测精度要求的仪器设备。 二、监测方案 一般情况下,监测方案应包括下列内容: 1、工程概况 2、建设场地岩土工程条件及基坑周边环境状况 3、监测目的和依据 4、监测内容和项目 5、基准点、监测点的布设和保护 6、监测方法及精度 7、监测周期和监测频率 8、监测报警及异常情况下的监测措施 9、监测数据处理与信息反馈 10、监测人员的配备 11、监测仪器设备及检定要求 12、作业安全及其他管理制度 三、监测项目 1、基坑工程现场监测点对象应包括: (1)支护结构;

测量全套表格

施工放样报验单 施工单位:合同号: 监理单位:编号: CL-001 致:(测量监理工程师) 先生: 根据合同要求,业已完成 施工放样工作,清单如下,请予查验。 技术负责人:年月日 桩号或位置工程或部位名称放样内容备注 放样说明及附件: 测量监理工程师意见: 签字:年月日

导线、水准复测报批单 施工单位:合同号: 监理单位:编号: CL-002 致:驻地监理工程师先生 我标段对导线点、水准点进行了复测,外业导线、水准点采用作业,其精度符合规范要求,内业平差计算精度达到规范要求,现将复测成果上报贵办,请审批。 技术负责人:年月日 驻地办审查意见: 驻地办测量监理工程师:年月日总监办审批意见: 总监办测量监理工程师:年月日

施工放样测量记录表 施工单位:合同号: 监理单位:编号: CL-003 测站点X Y 后视方位角后视点X Y °′″后视点X Y 点号设计坐标(m)实测坐标(m) 偏差值(mm) 备注X Y X Y △X △Y △D 示意图: 测量:计算:复核:日期:

中(轴)线偏位检查记录 施工单位:合同号: 监理单位:编号: CL-004 工程名称桩号或部位 桩号位置中(轴)线偏位(mm) 桩号位置 中(轴)线偏位(mm)左(纵)右(横)左(纵)右(横) 测量:计算:复核:日期:

桩位检查记录表 施工单位: 合同号: 监理单位: 编 号: CL-005 工程名称 桩号或部位 测站 X= Y= 后视方位角 后视 X= Y= ° ′ ″ 后视 X= Y= ° ′ ″ 桩编号 实测坐标 设计坐标 偏差(mm ) 允许偏差 (mm ) X Y X Y 示意图: 测量: 计算: 复核: 日期: 22Y X ?+ ?