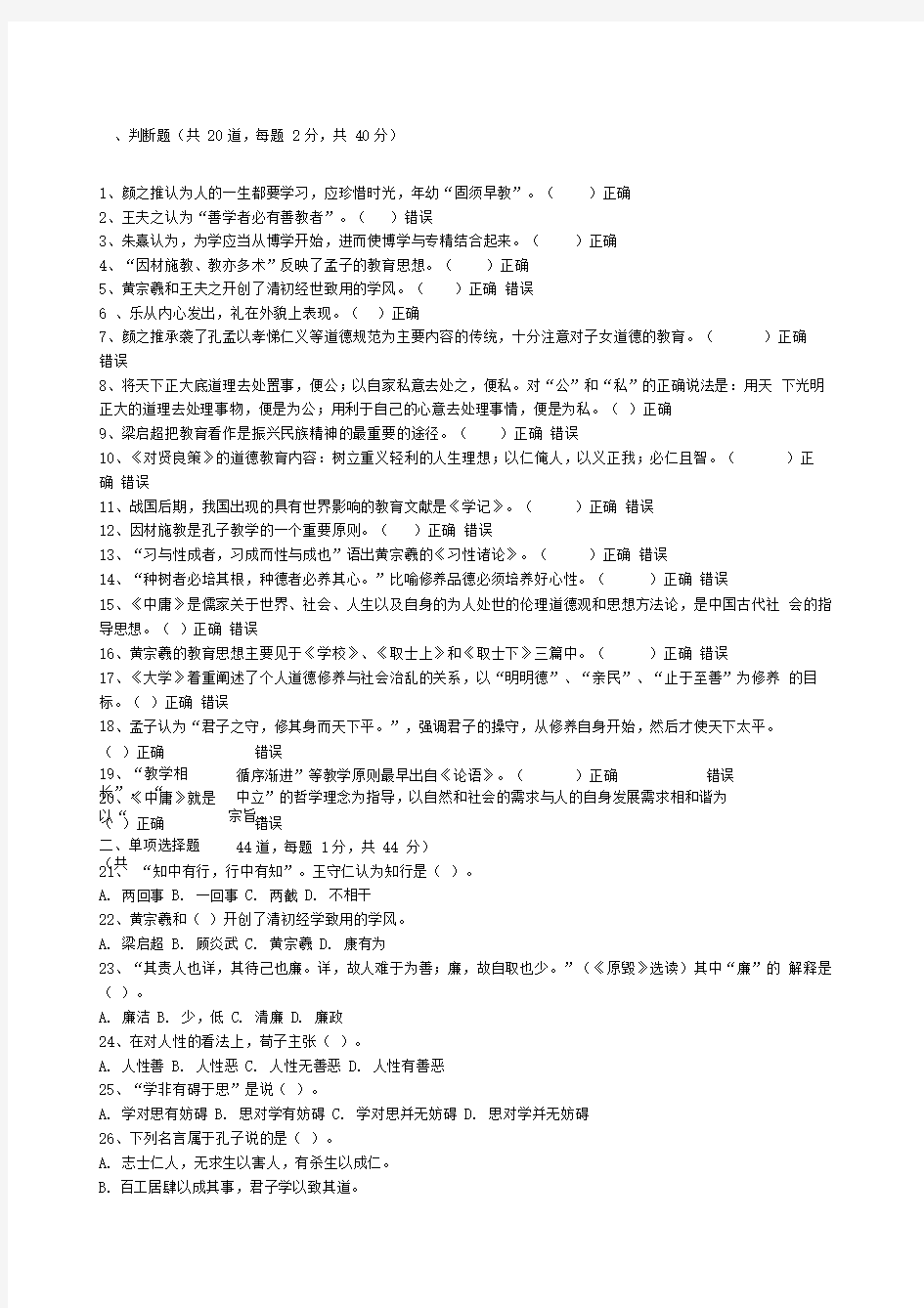

国学经典试题

、判断题(共20道,每题2分,共40分)

1、颜之推认为人的一生都要学习,应珍惜时光,年幼“固须早教”。()正确

2、王夫之认为“善学者必有善教者”。()错误

3、朱熹认为,为学应当从博学开始,进而使博学与专精结合起来。()正确

4、“因材施教、教亦多术”反映了孟子的教育思想。()正确

5、黄宗羲和王夫之开创了清初经世致用的学风。()正确错误

6 、乐从内心发出,礼在外貌上表现。()正确

7、颜之推承袭了孔孟以孝悌仁义等道德规范为主要内容的传统,十分注意对子女道德的教育。()正确

错误

8、将天下正大底道理去处置事,便公;以自家私意去处之,便私。对“公”和“私”的正确说法是:用天下光明正大的道理去处理事物,便是为公;用利于自己的心意去处理事情,便是为私。()正确

9、梁启超把教育看作是振兴民族精神的最重要的途径。()正确错误

10、《对贤良策》的道德教育内容:树立重义轻利的人生理想;以仁俺人,以义正我;必仁且智。()正

确错误

11、战国后期,我国出现的具有世界影响的教育文献是《学记》。()正确错误

12、因材施教是孔子教学的一个重要原则。()正确错误

13、“习与性成者,习成而性与成也”语出黄宗羲的《习性诸论》。()正确错误

14、“种树者必培其根,种德者必养其心。”比喻修养品德必须培养好心性。()正确错误

15、《中庸》是儒家关于世界、社会、人生以及自身的为人处世的伦理道德观和思想方法论,是中国古代社会的指导思想。()正确错误

16、黄宗羲的教育思想主要见于《学校》、《取士上》和《取士下》三篇中。()正确错误

17、《大学》着重阐述了个人道德修养与社会治乱的关系,以“明明德”、“亲民”、“止于至善”为修养的目标。()正确错误

18、孟子认为“君子之守,修其身而天下平。”,强调君子的操守,从修养自身开始,然后才使天下太平。

()正确错误

19、“教学相长”,“循序渐进”等教学原则最早出自《论语》。()正确错误

20、《中庸》就是以“

中立”的哲学理念为指导,以自然和社会的需求与人的自身发展需求相和谐为宗旨。

()正确错误

二、单项选择题(共44道,每题1分,共44 分)

21、“知中有行,行中有知”。王守仁认为知行是()。

A.两回事

B. 一回事

C. 两截

D. 不相干

22、黄宗羲和()开创了清初经学致用的学风。

A.梁启超

B. 顾炎武

C. 黄宗羲

D. 康有为

23、“其责人也详,其待己也廉。详,故人难于为善;廉,故自取也少。”(《原毁》选读)其中“廉”的解释是()。

A.廉洁

B. 少,低

C. 清廉

D. 廉政

24、在对人性的看法上,荀子主张()。

A.人性善

B. 人性恶

C. 人性无善恶

D. 人性有善恶

25、“学非有碍于思”是说()。

A.学对思有妨碍

B. 思对学有妨碍

C. 学对思并无妨碍

D. 思对学并无妨碍

26、下列名言属于孔子说的是()。

A.志士仁人,无求生以害人,有杀生以成仁。

B.百工居肆以成其事,君子学以致其道。

C.士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎!

D.富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

27、所谓齐其家在修其身者,人之其所亲爱而辟焉,之其所贱恶而辟焉,之其所敬畏而辟焉,之其所哀矜而

辟焉,之其所敖惰而辟焉,故好而知其恶,恶而知其美者,天下()矣。

A.鲜

B. 闲

C. 兼

D. 先

28、达到了乐的要求便会()。

A.没有怨恨

B. 没有争斗

C. 没有穷困

D. 没有灾难

29、梁启超的国民素质教育观应理解为()。

A.提高领导者的素质

B. 提高学校的地位

C. 提高国家公民的素质

D. 增加人口的数量

30、。凡事豫则立,不豫则废。下列说法对的是()。

A.凡事预先计划好就会成功,不预先计划好也可能成功。

B.“豫”同“预”。

C.一个人不预先计划好就会成残废人。

D.站着预习,等于浪费光阴。

31、下列作品属于韩愈的是()。

A.《明儒学案》

B. 《留别海昌同学序》

C. 、《广师说》

D. 《韩昌黎集》

32、我们需要怎样做才能见闻广博、心智聪明?()

A.努力勤勉、钻研学问

B. 无所事事,异想天开。

C. 贪图玩乐,乐于享受。

D. 安于现状,不思进取。

33、颜之推认为“厚重”的道德品质包括忠君、孝顺、谦恭和()。

A.礼让

B. 城市

C. 谦逊

D. 厚道

34、齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君、臣臣、父父、子子。”这个回答体现出孔子()的治国思想。

A.取信于民

B. 为政以德

C. 讲究礼节

D. 因材施教

35、“夫养生者先须虑祸,全身保性,有此生然后养之,勿徒养其无生也。”与当今学校德育强调的()一致。

A.尊重个性

B. 、道德教育

C.安全教育

D.尊重孩子的成长规律

36、“学校,所以养士也。”中“士”理解为()。

A.勇士

B.战士

C.人民

D.人才

37、从《大学》的“三纲领”看,教育的最高目的是()。

A.政治目的

B.经济目的

C.文化目的

D.历史目的

38、子曰:“中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也。”反映了孔子提倡一种()的教学方法。

A.循序渐进

B.因材施教

C.启发诱导

D.有教无类

39、在《大学》中,教育过程与政治过程是一个()的过程。

A.统一

B.矛盾

C.融合

D.发展

40、“纪事者必提其要,纂言者必钩其玄。”(《进学解》)最正确的大意是()。

A.做事选精当的事情,说话一定要有玄机。

B.记叙事情选最重要的,记叙言论掌握言外之意。

C.对记事之文一定提取它的要点,对言论之编一定勾划出它深奥的意义。

D .记事的人要选重要的人,写言论的人要有涵养。

41、只知晓歌曲而不知晓乐的是()。

A.禽兽

AV 冋1=1

B.老百姓

C.君子

D.以上皆对

42、顾炎武和()开创了清初经学致用的学风。

A.王夫之

B.梁启超

C.黄宗羲

D.康有为

43、“是以与善人居,如入芝兰之室,久而自芳也;与恶人居,如入鲍鱼之肆,久而自臭也。墨子悲于染丝,是之谓矣。君子必慎交游焉。”说明的主要观点是()。

A.选择邻居的重要性

B.交友的重要性

C.墨子的交友之道

D.君子在交友方面必须谨慎

44、梁启超认为磨练人格的最高学校是()。

A.正规的学校

B.和美的家庭

C.人生的苦难

D.安定的社会

45、梁启超认为一个人要有成就,必须在()树立奋斗目标。

A.青年时代

B.儿童时代

C.中年时代

D.出生之时

46、“学而不思则罔,思而不学则殆”的思想出自()。

A.《学记》

B.《大学》

C.《论语》

D.《师说》

47、“不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也”,体现了()教学原则。

A.循序渐进

B.启发性

C.巩固性

D.因材施教

48、《学记》上说: “不陵节而施。”这句话体现了()。

A.循序渐进的教学原则

B.启发性教学原则

C.因材施教的教学原则

D.巩固性教学原则

49、下列语句,哪一句体现了环境对人的影响()。

A.躬自厚而薄责于人,则远怨矣。

B.博学于文,约之以礼。

C.三人行,必有我师焉。

D.性相近也,习相远也。

50、“谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负载于道路矣。老者衣帛食肉,未之有也。”一句里的“庠序”指的是()。

A.官府

B.学校

C.家庭

D.社会

51、齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君、臣臣、父父、子子。”这个回答体现出孔子

A.取信于民

B.为政以德

C.讲究礼节

D.因材施教

52、运用在学习中,《中庸》强调()。

A.主体的主观能动作用

B. 主体的主导作用

C. 客体的主观能动作用

D.客体的主导作用

53、“其责人也详,其待己也廉。”其中“详”的正确解释是()。

A.详细

B.仔细

C.(对别人要求)高

D.端详

54、王夫之关于教与学的表述正确的是()。

A.教与学没有区别

B.教与学没有联系

C.教与学可以互换

D.教与学既有联系又有区别

55、黄宗羲被学者尊称为()。

A.船山先生

B.梨洲先生

C.亭林先生

D.余姚居士

56、所谓平天下在治其国者,上老老而民兴孝,上长长而民兴弟,上恤孤而民不(道也。

A.倍

B.众

C.广

D.出