高k材料用作纳米级MOS晶体管栅介质薄层下-微纳电子技术

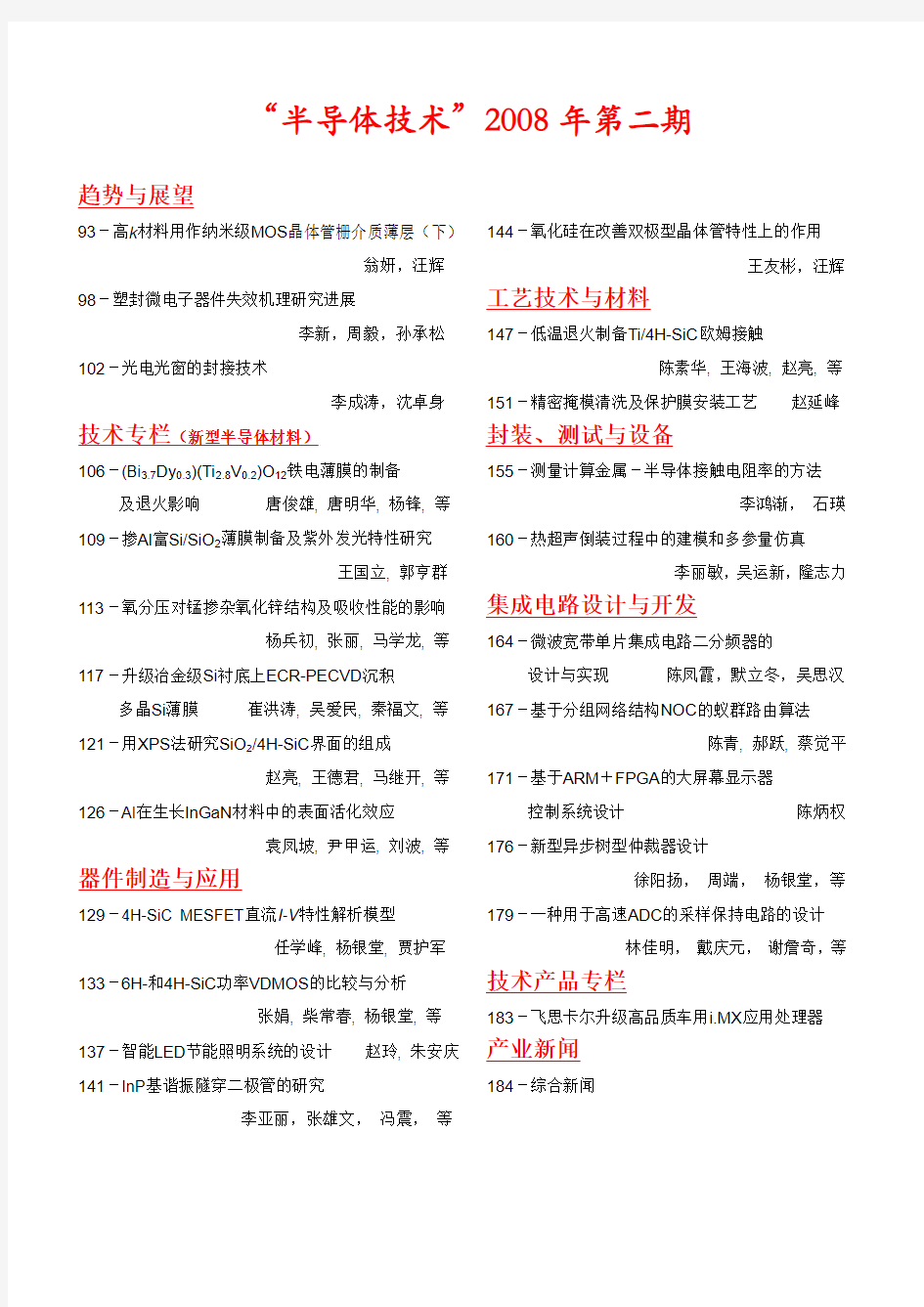

“半导体技术”2008年第二期趋势与展望

93-高k材料用作纳米级MOS晶体管栅介质薄层(下)

翁妍,汪辉98-塑封微电子器件失效机理研究进展

李新,周毅,孙承松102-光电光窗的封接技术

李成涛,沈卓身技术专栏(新型半导体材料)

106-(Bi3.7Dy0.3)(Ti2.8V0.2)O12铁电薄膜的制备

及退火影响唐俊雄, 唐明华, 杨锋, 等109-掺Al富Si/SiO2薄膜制备及紫外发光特性研究

王国立, 郭亨群113-氧分压对锰掺杂氧化锌结构及吸收性能的影响

杨兵初, 张丽, 马学龙, 等117-升级冶金级Si衬底上ECR-PECVD沉积

多晶Si薄膜崔洪涛, 吴爱民, 秦福文, 等121-用XPS法研究SiO2/4H-SiC界面的组成

赵亮, 王德君, 马继开, 等126-Al在生长InGaN材料中的表面活化效应

袁凤坡, 尹甲运, 刘波, 等器件制造与应用

129-4H-SiC MESFET直流I-V特性解析模型

任学峰, 杨银堂, 贾护军133-6H-和4H-SiC功率VDMOS的比较与分析

张娟, 柴常春, 杨银堂, 等137-智能LED节能照明系统的设计赵玲, 朱安庆141-InP基谐振隧穿二极管的研究

李亚丽,张雄文,冯震,等144-氧化硅在改善双极型晶体管特性上的作用

王友彬,汪辉工艺技术与材料

147-低温退火制备Ti/4H-SiC欧姆接触

陈素华, 王海波, 赵亮, 等151-精密掩模清洗及保护膜安装工艺赵延峰封装、测试与设备

155-测量计算金属-半导体接触电阻率的方法

李鸿渐,石瑛160-热超声倒装过程中的建模和多参量仿真

李丽敏,吴运新,隆志力集成电路设计与开发

164-微波宽带单片集成电路二分频器的

设计与实现陈凤霞,默立冬,吴思汉167-基于分组网络结构NOC的蚁群路由算法

陈青, 郝跃, 蔡觉平171-基于ARM+FPGA的大屏幕显示器

控制系统设计陈炳权176-新型异步树型仲裁器设计

徐阳扬,周端,杨银堂,等179-一种用于高速ADC的采样保持电路的设计

林佳明,戴庆元,谢詹奇,等技术产品专栏

183-飞思卡尔升级高品质车用i.MX应用处理器产业新闻

184-综合新闻

趋势与展望

93-高k材料用作纳米级MOS晶体管栅介质薄层(下)

翁妍,汪辉

(上海交通大学微电子学院,上海200030)

摘要:随着45nm及32nm技术节点的来临,高介电常数(high k)材料成为代替SiO2作为栅介质薄层材料的较好选择,但是大多数高k材料是离子金属氧化物,其基本物理性能和材料特性不仅导致了很多不可靠因素,还会造成电学性能的损失。简述了高k材料的一些电学性能以及频率变化的电荷泵技术在高k栅介质薄层探测到的缺陷深度,总结了高k材料的基本限制及主要问题,并且介绍了未来技术节点的可能解决方案。

关键词:栅介质薄层;高介电常数;电学结果

98-塑封微电子器件失效机理研究进展

李新,周毅,孙承松

(沈阳工业大学信息科学与工程学院,沈阳110023)

摘要:塑封器件在现在的封装产业中具有无可比拟的优势,相关研究引起了人们广泛关注。简要介绍了塑封微电子器件的发展史,以及国内外塑封器件可靠性的研究现状。对塑封器件的主要失效机理研究进展进行深入探讨,如腐蚀、分层、开裂等,提出了几种提高塑封器件可靠性的措施。论述了用于塑封器件质量评估的试验方法,并展望了塑封器件在军工领域的潜在应用前景。

关键词:失效机理;塑封;微电子器件

102-光电光窗的封接技术

李成涛,沈卓身

(北京科技大学材料科学与工程学院北京100083)

摘要:光电器件的封接技术作为MOEMS技术中的重要组成部分,影响着光电器件的应用和发展。光窗是光电器件主要的封装形式之一,一直受到科学研究的重视。新技术被不断地引入到光窗生产实践中,希望能够达到降低生产成本,提高光电器件性能的要求,并能形成统一的工业生产方法和标准。介绍光电光窗封接技术在微电子封装中的应用及其所需要的一般条件。比较现有各种光窗封接技术的优缺点,

指出在此领域内未来封接技术的发展趋势。

关键词:微光机电系统;光窗;光电光窗封接技术

技术专栏(新型半导体材料)

106-(Bi3.7Dy0.3)(Ti2.8V0.2)O12 铁电薄膜的制备

及退火影响

唐俊雄,唐明华,杨锋,张俊杰,周益春,郑学军

(湘潭大学材料与光电物理学院低维材料及应用技术教育部重点实验室,

湖南湘潭411105)

摘要:铁电材料在铁电存储器等领域具有良好的应用前景,受到极大的关注,其中铋层状铁电薄膜因为其良好的铁电性,得到了广泛的研究。采用溶胶-凝胶法在Pt(111) / Ti / SiO2 / Si(100) 基底成功沉积出(Bi3.7Dy0.3)(Ti2.8V0.2)O12 (BDTV)的A、B位同时掺杂的铁电薄膜,发现这种双掺能够显著改善薄膜的铁电性。研究了650~800℃不同退火温度下,BDTV铁电薄膜的铁电性能、晶体结构及表面形貌变化。通过SEM分析发现,温度为750℃时,薄膜的颗粒生长较好,薄膜的铁电性能最佳。

关键词:BDTV铁电薄膜;溶胶 凝胶;表面形貌;铁电性

109-掺Al富Si/SiO2薄膜制备及紫外发光特性研究

王国立,郭亨群

(华侨大学信息科学与工程学院,福建泉州362021)

摘要:采用射频磁控溅射技术制备出掺Al的富Si/SiO2复合薄膜,以不同退火温度对样品进行热处理。对样品进行X射线衍射(XRD)、X 射线光电子能谱(XPS)、红外吸收光谱(FTIR)、光致发光(PL)和光致发光激发谱(PLE)检测。结果表明SiO2薄膜中存在纳米Si 晶粒,并且含有AlO x成分。室温下,可以观察到位于3.24~3.42eV 的较强紫外光致发光,其发光强度随退火温度和Al含量的变化而变化。分析表明该发光带与SiO2中的氧空位缺陷有关,缺陷分布与纳米Si的形成以及不同Al含量的氧化有关,从而影响薄膜发光强度。

关键词:纳米硅/二氧化硅;铝掺杂;紫外光致发光;射频磁控溅射113-氧分压对锰掺杂氧化锌结构及吸收性能的影响

杨兵初,张丽,马学龙,颜建堂

(中南大学物理科学与技术学院,长沙410083)

摘要:采用直流磁控溅射的方法,在玻璃衬底上沉积了Zn0.93Mn0.07O 薄膜,研究了氧分压对薄膜结构及吸收性能的影响。X 射线光电子能谱(XPS)测试结果表明,Mn2+ 取代了ZnO 中的大部分Zn2+,但还掺杂有少量的MnO2 分子。X射线衍射测试(XRD)结果显示,Zn0.93Mn0.70O 薄膜都具有高度的C轴择优取向,在氧分压为0.4时,薄膜具有最小的半高宽及最大的晶粒尺寸。由于伯斯坦莫斯效应,Zn0.93Mn0.07O薄膜光吸收跃迁过程只能在价带态和费米能级附近及以上的导带空态之间发生,与纯ZnO薄膜吸收谱线相比,吸收边产生了蓝移,同时还伴随有导带尾跃迁的发生。研究表明,这是由3d5多重能级的d-d跃迁而引起的。经过计算,氧分压为0.4时,Zn0.93Mn0.07O 薄膜的禁带宽度是最大的,这可能是由交换作用的减弱而引起的。

关键词:锰掺杂氧化锌薄膜;磁控溅射;氧分压;吸收特性

117-升级冶金级Si衬底上ECR-PECVD沉积多晶Si薄膜崔洪涛1a,c, 吴爱民1a,c, 秦福文1b,c, 谭毅1a,c, 闻立时1a,c, 姜辛1a,c,2

(1.大连理工大学,a.材料科学与工程学院;b.物理与光电工程学院;c.三束材料改性

国家重点实验室,辽宁大连 116024;2.锡根大学材料工程研究所,德国锡根57076)摘要:成功地应用电子回旋共振微波等离子体增强化学气相沉积(ECR-PECVD)法在升级冶金级Si衬底上175℃低温条件下沉积了一层优质多晶Si薄膜。研究了压强、流量比对多晶Si薄膜质量的影响,并用Raman、RHEED、SEM、XRD对薄膜结晶性、晶粒大小及显微组织结构进行了表征。发现在恒定气压下,结晶质量随流量比增大先变好后变差,即存在最佳流量比,0.16Pa对应10:5,而0.4Pa对应10:6.8。

关键词:硅衬底;电子回旋共振等离子体增强化学气相沉积;多晶硅薄膜

121-用XPS法研究SiO2/4H-SiC界面的组成

赵亮,王德君,马继开,陈素华,王海波

(大连理工大学电子系,辽宁大连116023)

摘要:利用X射线光电子谱(XPS)研究了高温氧化形成的SiO2/4H-SiC 界面的化学组成。获取低浓度HF酸刻蚀速度基础上制备出超薄氧化膜(1~1.5 nm)样品,并借助标准物对照法辅助谱峰

分析。结果表明,高温氧化SiO2/4H-SiC界面,类石墨碳较多,除Si1+成分外,还存在Si2+和Si3+两种低值氧化物。三种工艺处理后界面成分含量的对比,指出界面成分可通过合理工艺有效控制,以C-V测试曲线印证了界面成分减少对电学特性的改善。

关键词:二氧化硅/碳化硅;4H-碳化硅;X射线光电子谱;超薄氧化膜

126- Al 在生长InGaN 材料中的表面活化效应

袁凤坡,尹甲运,刘波,梁栋,冯志宏

(河北半导体研究所,专用集成电路国家级重点实验室,石家庄050051)

摘要:为了解决材料的界面平整度,改善材料的晶体质量,在Ⅲ-Ⅴ族氮化物(InGaN)材料的生长过程中,加入了Al掺杂剂。实验发现,InGaN 材料的双晶衍射半宽从533 arcsec(非掺Al)下降到399 arcsec(轻掺Al),PL光谱半宽变窄,从21.4 nm(非掺Al)降为20.9 nm(轻掺Al)。研究结果表明,Al作为活性剂明显提高了InGaN 材料质量,这将对改善LED和LD多量子阱材料和器件质量带来积极影响,目前还没有相关的文献报道。

关键词:金属有机物化学汽相淀积;氮化镓;铟镓氮;铝活性剂

器件制造与应用

129- 4H-SiC MESFET直流I-V特性解析模型

任学峰,杨银堂,贾护军

(西安电子科技大学微电子学院,宽禁带半导体材料与器件教育部重点实验室,西安 710071)摘要:提出了一种改进的4H-SiC MESFET非线性直流解析模型,基于栅下电荷的二维分布,对该模型进行了分析,采用多参数迁移率模型描述速场关系。在分析了电流速度饱和的基础上,考虑沟道长度调制效应对饱和区漏电流的影响,建立了基于物理的沟道长度调制效应模型,模拟结果符合高场下漏极的MC(蒙特卡罗)计算的结果。与以前的研究模型相比较,结果说明了该研究的有效性,饱和电流的结果与实测的I-V 特性更加吻合。

关键词:4H-碳化硅;射频功率金属半导体场效应晶体管;I-V特性;解析模型

133- 6H-和4H-SiC 功率VDMOS 的比较与分析

张娟,柴常春,杨银堂,徐俊平

(西安电子科技大学西安微电子学院宽禁带半导体材料与器件教育部重点实验室,

西安710071)

摘要:采用二维器件模拟器ISE TCAD 7.0,对比研究了6H-SiC和4H-SiC VDMOS的基本特性。结果表明,在V gs为8V时,4H-SiC VDMOS的漏极电流比6H-SiC高约1.5倍,证实了4H-SiC具有较高的体迁移率,且受准饱和效应的影响较小,因此比6H-SiC 器件具有更高的饱和电流密度,而两种器件的阈值电压基本相同,均为7V 左右。对器件开关时间和单位面积损耗的分析表明,4H-SiC比6H-SiC 更适合用于VDMOS 功率器件。此外,还研究了沟道长度对器件漏极饱和电流的影响,结果表明,随着沟道长度的减小,器件的漏极电流增大。

关键词:6H-碳化硅;4H-碳化硅;功率纵向双扩散金属氧化物半导体场效应晶体

137- 智能LED节能照明系统的设计

赵玲a, 朱安庆b,

(大庆石油学院 a.计算机与信息技术学院;b.电子科学学院,黑龙江大庆163318)摘要:介绍了一种新型智能LED 节能照明控制系统,给出了系统的硬件设计和软件流程。给出了被动式热释电红外探测器和可见光探测器探测的数据,并通过单片机处理后与国家标准设定的数值进行了对比。简述了输出调节信号、控制LED驱动电路和照明系统对室内亮度进行调节的过程。通过理论分析,提出了合理的稳压电源、连接方式、灯体结构的设计方法,解决LED的驱动电源、连接方式和散热三个问题。试安装一年结果表明,照明效果稳定,节能超过50%,效果明显。关键词:智能;发光二极管;节能;照明

141- InP基谐振隧穿二极管的研究

李亚丽,张雄文,冯震,周瑞,张志国

(中国电子科技集团公司第十三研究所,专用集成电路国家级重点实验室,石家庄050051)摘要:谐振隧穿二极管(RTD)具有高频、低功耗、负阻、双稳态、自锁等优点,在超高速数字电路领域具有非常好的应用前景。加之InP 材料固有的优越特性,使得InP 基谐振隧穿器件成为目前研究的重

点。研究并试制了InP基RTD 实验样品,对其直流特性进行了测试分析,器件的最大电流峰谷比(PVCR)达到了17.8。

关键词:谐振隧穿二极管;电流峰谷比;铟磷基外延材料

144- 氧化硅在改善双极型晶体管特性上的作用

王友彬,汪辉

(上海交通大学微电子学院,200030)

摘要:提出了一种改善npn 和横向pnp 晶体管放大倍数、扩散致窄电阻(受EB 和CB 结结深影响的基区电阻)阻值而又不影响其他器件特性的方法。不连续的SiO x可以作为宽禁带半导体材料加在多晶硅和单晶硅的界面处来提高横向pnp 晶体管的放大倍数,使其从目前的23 提高到30;连续的SiO x作为优秀的绝缘材料覆盖在发射极多晶硅表面,可以确保As 在快速热处理后的分布,结果表明npn 型晶体管的放大倍数从170 降低到110 的同时增加了扩散致窄电阻的阻值。这种方法的优点在于利用了极易制造的SiO x改善了半导体器件特性,具有极高的实际应用价值。

关键词:氧化硅,双极型晶体管,放大倍数

工艺技术与材料

147- 低温退火制备Ti/4H-SiC 欧姆接触

陈素华,王海波,赵亮,马继开

(大连理工大学电信学院电子系,辽宁大连116023)

摘要:实现SiC 器件欧姆接触常规工艺需要800~1200℃的高温退火。研究了n型4H-SiC 低温制备Ti 欧姆电极的工艺及其基本电学特性。通过氢等离子体处理4H-SiC的表面,沉积Ti 后可直接形成欧姆接触,室温下比接触电阻率ρc为2.25×10-3Ω·cm2(ρc由圆形传输线模型CTLM测得),随着合金温度的升高,其欧姆特性逐渐增强,400℃合金后获得最低的比接触电阻率ρc为2.07×10-4Ω·cm2。采用X 射线衍射(XRD)确定金属/n-SiC 界面反应时形成的相,以分析电学性质与微观结构间的联系。最后讨论了低温欧姆接触的形成机制。关键词:碳化硅;氢等离子体;欧姆接触;比接触电阻率

151- 精密掩模清洗及保护膜安装工艺

赵延峰

(无锡华润微电子有限公司掩模工厂,无锡214061)

摘要:光刻工艺及其成品率对掩模洁净度要求极高。通过一系列研究分析,找到了传统掩模清洗工艺的一些缺点和局限性,借鉴和参考了传统掩模清洗工艺,克服了其局限性。基于精密掩模对加工质量的高要求,安装了保护膜并改进了精密掩模清洗工艺,通过试验形成了最终工艺。新清洗工艺的开发满足了0.5 μm掩模加工洁净度要求。

关键词:掩模;清洗工艺;保护膜

封装、测试与设备

155- 测量计算金属-半导体接触电阻率的方法

李鸿渐,石瑛

(武汉大学物理技术与科学学院,武汉430072)

摘要:如何测量、计算得到精确接触电阻值已凸显重要。介绍了多种测量计算金属-半导体欧姆接触电阻率的模型和方法,如矩形传输线模型、圆点传输线模型、多圆环传输线模型等,对各方法的利弊进行了讨论,并结合最新的研究进展进行了评述和归纳。综合多种因素考虑,认为圆点传输线模型是一种较好的测量金属半导体接触电阻率的方法。

关键词:金属 半导体接触;接触电阻率;传输线模型

160- 热超声倒装过程中的建模和多参量仿真

李丽敏,吴运新,隆志力

(中南大学机电工程学院,长沙410083)

摘要:热超声键合是一个极其复杂的瞬态过程,利用常规手段不易了解此局部区域内的瞬态特性。针对这个问题,基于MSC.Marc大型非线性有限元分析软件建立了热超声倒装的几何模型,利用其强大的非线性分析能力对热声倒装进行了热力耦合有限元分析,得出了不同摩擦状况对正应力和切应力的分布及大小的影响,金凸点的塑性应变在键合界面上的分布及演变规律,切向位移加载前后键合界面所受正应力和切应力的大小及分布的变化情况,仿真结果对热超声倒装芯片连接工艺的理论研究有着重要的参考价值。

关键词:电子封装;热超声倒装;有限元分析;热力耦合;多参量仿真

集成电路设计与开发

164- 微波宽带单片集成电路二分频器的设计与实现

陈凤霞1,默立冬1, 吴思汉2

(1. 中国电子科技集团公司第十三研究所,石家庄 050051;2.国防科技信息研究中心,

北京 100028)

摘要:采用D 触发器进行分频,设计了基于主从D 触发器的1:2 分频器,该分频器主要由输入缓冲电路、分频器内核、输出缓冲电路和电流偏置电源四个模块组成。HBT 工艺具有速度快、相位噪声低的优点,采用HBT 工艺,成功地设计了输入频率范围为50MHz~7GHz 的静态二分频器。测试结果表明,该分频器在输入频率为3.7 GHz,输入-20 dBm功率时,输出功率4 dBm;电源电压5 V,工作电流85 mA,芯片尺寸为0.85 mm×0.85 mm。

关键词:二分频器; 异质结双极晶体管; 锁存器; D 触发器; 阻抗匹

167-基于分组网络结构NOC的蚁群路由算法

陈青a,郝跃b,蔡觉平b

(西安电子科技大学 a.通信工程学院;b.微电子学院,西安710071)

摘要:单个芯片集成度的增大增加了全局同步设计的困难,于是出现了片上网络NOC 的概念,其设计的核心是将计算机网络技术移植到芯片设计中来,因此需要利用某种路由算法来实现好的服务质量。通过对NOC网络通信的分析,基于蚁群算法提出了一种路由算法,利用4×4 Mesh 结构,通过对同一约束不同请求和不同约束同一请求等实验研究,证明其在NOC 路由应用中能在较短的时间内完成指定的任务,最后预测了该算法在大规模路由应用上的发展。

关键词:蚁群算法;片上网络;路由

171- 基于ARM + FPGA的大屏幕显示器控制系统设计

陈炳权1,2

(1.吉首大学物理科学与信息工程学院,湖南吉首416000;

2.湖南大学电气与信息工程学院,长沙410082)

摘要:目前各种LED 显示器常采用8位/16位的微处理器,由于其运行速度、寻址能力和功耗等问题,已难满足显示区域较大、显示内容

切换频繁的相对较复杂的应用场合。采用32位ARM 嵌入式微处理器S3C4510B和32位FPGA 扫描驱动电路芯片PolarPro QL1P300,选用IS61C1024静态RAM 作为缓存器,组成由多块大屏幕LED 显示器构成了新的显示系统。该系统在不增加成本的情况下,可支持更大可视区域的稳定显示,存储更多显示内容。

关键词:32 位ARM 微处理器;发光二极管显示系统;现场可编程门阵列;静态随机存储器

176- 新型异步树型仲裁器设计

徐阳扬,周端,杨银堂,弥晓华

(西安电子科技大学微电子学院西安710071)

摘要:树型仲裁器是异步电路中常用的电路,它的性能和鲁棒性对整个系统有很大的影响。针对以往树型仲裁器在设计和应用方面存在的问题,设计并实现了一种新型异步树型仲裁器,提高了异步树型仲裁器的鲁棒性。该仲裁器采用了插入差分电路和隔断两级逻辑电路的方法,避免了毛刺的出现。通过重新设计C 单元,避免了现有树型仲裁器的死锁问题。在CSMC 0.5μm CMOS工艺下,该仲裁器的最短数据传输时间为4.37 ns,电路平均功耗为50.815 nW。

关键词:树型仲裁器;异步;C 单元

179- 一种用于高速ADC的采样保持电路的设计

林佳明,戴庆元,谢詹奇,倪丹

(上海交通大学微纳科学技术研究院,上海200030)

摘要:设计了一个用于流水线模数转换器(pipelined ADC)前端的采样保持电路。该电路采用电容翻转型结构,并设计了一个增益达到100 dB,单位增益带宽为1 GHz 的全差分增益自举跨导运算放大器(OTA)。利用TSMC 0.25μm CMOS 工艺,在2.5 V 的电源电压下,它可以在4 ns内稳定在最终值的0.05%内。通过仿真优化,该采样保持电路可用于10 位,100MS/s 的流水线ADC 中。

关键词:采样保持电路;增益自举跨导运算放大器;流水线模数转换器

纳米材料的制备方法

1化学气相沉积法 1.1化学气相沉积法的原理 化学气相沉积法(Chemical Vapour Deposition (CVD) )是通过气相或者在基板表面上的化学反应,在基板上形成薄膜。化学气相沉积方法实际上是化学反应方法,因此。用CVD方法可以制备各种物质的薄膜材料。通过反应气体的组合可以制备各种组成的薄膜,也可以制备具有完全新的结构和组成的薄膜材料,而且即使是高熔点物质也可以在很低的温度下制备。 用化学气相沉积法可以制备各种薄膜材料、包括单元素物、化合物、氧化物、氮化物、碳化物等。采用各种反应形式,选择适当的制备条件——基板温度、气体组成、浓度和压强、可以得到具有各种性质的薄膜构料。化学气相沉积的化学反应形式.主要有热分解反应、氢还原反应、金属还原反应、基板还原反应、化学输运反应、氧化反应、加水分解反应、等离子体和激光激发反应等。 化学气相沉积法制备纳米碳材料的原理是碳氢化合物在较低温度下与金属纳米颗粒接触时通过其催化作用而直接生成。化学气相沉积法制备碳纳米管的工艺是基于气相生长碳纤维的制备工艺。在研究气相生长碳纤维早期工作中就己经发现有直径很细的空心管状碳纤维,但遗憾的是没有对其进行更详细的研究[4]。直到Iijima在高分辨透射电子显微镜发现产物中有纳米级碳管存在,才开始真正的以碳纳米管的名义进行广泛而深入的研究。 化学气相沉积法制备碳纳米管的原料气,国际上主要采用乙炔,但也采用许多别的碳源气体,如甲烷、一氧化碳、乙烯、丙烯、丁烯、甲醇、乙醇、二甲苯等。在过渡金属催化剂铁钴镍催化生成的碳纳米管时,使用含铁催化剂,多数得到多壁碳纳米管;使用含钴催化剂,大多数的实验得到多壁碳纳米管;过渡金属的混合物比单一金属合成碳纳米管更有效。铁镍合金多合成多壁碳纳米管,铁钴合金相比较更容易制得单壁碳纳米管。此外,两种金属的混合物作为催化剂可以大大促进碳纳米管的生长。许多文献证实铁、钴、镍任意两种的混合物或者其他金属与铁、钴、镍任何一种的混合物均对碳纳米管的生长具有显著的提高作用,不仅可以提高催化剂的性能,而且可以提高产物的质量或者降低反应温度。催化裂解二甲苯时,将适量金属铽与铁混合,可以提高多壁碳纳米管的纯度和规则度。因而,包括像烃及一氧化碳等可在催化剂上裂解或歧化生成碳的物料均有形成碳纳米管的可能。Lee Y T 等[5]讨论了以铁分散的二氧化硅为基体,乙炔为碳源所制备的垂直生长的碳纳米管阵列的生长机理,并提出了碳纳米管的生长模型。Mukhopdayya K等[6]提出了一种简单而新颖的低温制备碳纳米管阵列的方法。该法以沸石为基体,以钴和钒为催化剂,仍是以乙炔气体为碳源。Pna Z W等[7]以乙炔为碳源,铁畦纳米复合物为基体高效生长出开口的多壁碳纳米管阵列。 1.2评价 化学气相沉积法该法制备的纳米微粒颗粒均匀,纯度高,粒度小,分散性好,化学反应活性高,工艺可控和连续,可对整个基体进行沉积等优点。此外,化学气相沉积法因其制备工艺简单,设备投入少,操作方便,适于大规模生产而显示出它的工业应用前景。因此,化学气相沉积法成为实现可控合成技术的一种有效途径。化学气相沉积法缺点是衬底温度高。随着其它相关技术的发展,由此衍生出来的许多新技术,如金属有机化学缺陷相沉积、热丝化学气相沉积、等离子体辅助化学气相沉积、等离子体增强化学气相沉积及激光诱导化学气相沉积等技术。化学气相沉积法是纳米薄膜材料制备中使用最多的一种工艺,广泛应用于各种结构材料和功能材料的制备。用化学气相沉积法可以制备几乎所有的金属,氧化物、氮化物、碳化合物、复合氧化物等膜材料。总之,随着纳米材料制备技术的不断完善,化学气相沉积法将会得到更广泛的应用。

场效应管和mos管的区别

功率场效应晶体管MOSFET 1.概述 MOSFET的原意是:MOS(Metal Oxide Semiconductor金属氧化物半导体),FET(Field Effect Transistor场效应晶体管),即以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O)利用电场的效应来控制半导体(S)的场效应晶体管。 功率场效应晶体管也分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中的MOS型(Metal Oxide Semiconductor FET),简称功率MOSFET(Power MOSFET)。结型功率场效应晶体管一般称作静电感应晶体管(Static Induction Transistor——SIT)。其特点是用栅极电压来控制漏极电流,驱动电路简单,需要的驱动功率小,开关速度快,工作频率高,热稳定性优于GTR,但其电流容量小,耐压低,一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置。 2.功率MOSFET的结构和工作原理 功率MOSFET的种类:按导电沟道可分为P沟道和N沟道。按栅极电压幅值可分为;耗尽型;当栅极电压为零时漏源极之间就存在导电沟道,增强型;对于N(P)沟道器件,栅极电压大于(小于)零时才存在导电沟道,功率MOSFET主要是N沟道增强型。 2.1功率MOSFET的结构 功率MOSFET的内部结构和电气符号如图1所示;其导通时只有一种极性的载流子(多子)参与导电,是单极型晶体管。导电机理与小功率MOS管相同,但结构上有较大区别,小功率MOS管是横向导电器件,功率MOSFET大都采用垂直导电结构,又称为VMOSFET (Vertical MOSFET),大大提高了MOSFET器件的耐压和耐电流能力。 按垂直导电结构的差异,又分为利用V型槽实现垂直导电的VVMOSFET和具有垂直导电双扩散MOS结构的VDMOSFET(Vertical Double-diffused MOSFET),本文主要以VDMOS 器件为例进行讨论。 功率MOSFET为多元集成结构,如国际整流器公司(International Rectifier)的HEXFET 采用了六边形单元;西门子公司(Siemens)的SIPMOSFET采用了正方形单元;摩托罗拉公司(Motorola)的TMOS采用了矩形单元按“品”字形排列。 2.2功率MOSFET的工作原理 截止:漏源极间加正电源,栅源极间电压为零。P基区与N漂移区之间形成的PN结J1 反偏,漏源极之间无电流流过。 导电:在栅源极间加正电压UGS,栅极是绝缘的,所以不会有栅极电流流过。但栅极的正电压会将其下面P区中的空穴推开,而将P区中的少子—电子吸引到栅极下面的P区表面 当UGS大于UT(开启电压或阈值电压)时,栅极下P区表面的电子浓度将超过空穴浓度,使P型半导体反型成N型而成为反型层,该反型层形成N沟道而使PN结J1消失,漏极和源极导电。 2.3功率MOSFET的基本特性

树枝状聚合物模板合成纳米材料

树枝状聚合物为模板合成纳米粒子 摘要:纳米效应使纳米材料在光学、热学、力学、磁学等方面性能都有显著的提高,具有重要的学术价值以及广阔的应用开发前景。本文主要综述了以树枝化聚合物为模板制备纳米粒子的研究现状,分析总结了该方法的优缺点及树枝状聚合物种类、结构、代数浓度及pH值等对纳米粒子的影响,同时对以树枝状聚合物为模板合成纳米粒子的前景进行了展望。 关键词:树枝状,聚合物,模板,纳米粒子 1.简介 树枝状分子由Tomalia[1]于1985年首先合成得到,与一般的线形和支化高分子相比,有一下几个特点:(1)可以在分子水平上精确设计和控制分子的大小和功能基团;(2)具有三维高度有序,尺寸大小一致的单分子理想的球体结构,分子量分布系数为1;(3)具有内部疏松(空腔)、外部致密的结构而且在表面拥有大量功能基团容易实现功能化改性;(4)物性上表现为低粘度高流变不能结晶等。这些特殊的结构和物性使树枝状分子具有多种研究和应用意义,自从它出现以来一直是高分子领域的研究热点之一[2]。 纳米粒子是指尺寸在1-100nm之间的超细微粒,当固体颗粒的大小处于这个范围时,比表面积大、表面原子多、表面能和表面张力随粒径的减小而急剧增大而出现了许多不同于本体固体的独特性质,如量子尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应[3, 4]。纳米粉体的制备方法可分为物理法和化学法,其中化学法主要有微乳液法、化学气相沉淀法、溶胶凝胶法和液相化学、还原法等。由于纳米粒子的比表面积大以及表面能极高,在液相中生成的纳米粒子需要稳定剂以抑制

纳米粒子的聚集。常用的稳定剂有有机配体、小分子表面活性剂和高分子等,其中高分,子稳定剂有聚1,2-亚甲基亚胺(PEI)、聚N-乙烯基-2-吡咯烷酮(PVP)和聚丙烯酸(PAA)等。稳定剂不仅防止纳米粒子的聚沉,同时控制粒子的大小,使用线形高分子稳定剂可以制备直径小于2nm的金属纳米粒子。但缺点是制备的粒子不是有序的原因是线形高分子的分子量的多分散性以及吸附在纳米粒子表面的高分子层的厚度不同。 树枝化聚合物有三维对称的球形结构,且分散系数接近1,分子内存在可容纳纳米粒子的空腔,为以其为模板制备出分布均一、粒径稳定的金属及其化合物纳米簇提供了条件[5]。本文主要综述了以树枝化聚合物为模板制备纳米粒子的研究现状,分析总结了该方法的优缺点及树枝状聚合物种类、结构、代数浓度及pH值等对纳米粒子的影响,同时对以树枝状聚合物为模板合成纳米粒子的前景进行了展望。 2. 树枝状聚合物的模板作用 图1是典型的树枝状聚合物的结构示意图,它从内到外分为核分子、高度支化区和终止基团三部分组成。代数较高时(四代以上)的呈三维球状立体结构,虽然树枝状聚合物自身大小也在纳米范围几纳米到几十纳米内,但仍可利用它的模板作用制备尺寸更小的纳米粒子。树枝状聚合物模板作用的机理可分为配位吸附和空间限制两种,前者是通过被吸附物与树枝状分子球体内部基团或表面基团的吸附配位作用形成被吸附物纳米粒子;后者是利用分子球体的内部有空腔外部致密的特点通过空间限制作用在树枝状的内部空腔内容纳客体纳米粒子内模板作用[6]。

纳米材料的主要制备方法

本科毕业论文 学院物理电子工程学院 专业物理学 年级 2008级 姓名贾学伟 设计题目纳米材料的主要制备方法 指导教师闫海龙职称副教授 2012年4月28日 目录 摘要 (1) Abstract (1) 1 引言 (1) 1.1纳米材料的定义 (1) 1.2纳米材料的研究意义 (2) 2 纳米材料的主要制备方法 (3) 2.1化学气相沉积法 (3) 2.2溶胶-凝胶法 (5) 2.3分子束外延法 (6) 2.4脉冲激光沉积法 (8) 2.5静电纺丝法 (9) 2.6磁控溅射法 (11) 2.7水热法 (12)

2.8其他制备纳米材料的方法 (13) 3 总结 (14) 参考文献 (14) 致谢 (15)

纳米材料的主要制备方法 学生姓名:贾学伟学号: 学院:物理电子工程学院专业:物理学 指导教师:闫海龙职称:副教授摘要:纳米材料由于其特殊的性质,近年来引起人们极大的关注。随着纳米科技的发展,纳米材料的制备方法已日趋成熟。本文主要介绍了纳米材料的制备方法,其中包括化学气相沉积法、溶胶—凝胶法、分子束外延法、脉冲激光沉积法、静电纺丝法、磁控溅射法、水热法等。在此基础上,分析了现代纳米材料制备方法的发展趋势。纳米技术对21世纪的信息技术、医学、环境、自动化技术及能源科学的发展有重要影响,对生产力的发展有重要作用。 关键词:纳米;纳米材料;纳米科技;制备方法 The preparation method of nanomaterials Abstract:Nanomaterials are attracting intense in recent years. With the development of nanotechnology, nanomaterials preparation method has been more and more mature. The preparation methods sush as, chemical vapor deposition method, molecular beam epitaxy, laser pulse precipitation, sintering, hydrothermal method, sol-gel method are introduced in this paper. New development trend of preparation methods are analysed. N anomaterials will promote the development of IT, medicine, environment, automation technology and energy science, and will have a great influenced on productive in the 21st century. Key words:nanometer;na nomaterials;nanotechnology;preparation 1 引言 1.1纳米材料的定义 纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或由它们作为基本单元构成的晶体、非晶体、准晶体以及界面层结构的材料,这大约相当于10-100个原子紧密排列在一起的尺度[1]。通常材料的性能与其颗粒尺寸的关系极为密切,当小粒子尺寸进入纳米量级时,其本身具有体积效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等。从而使其具有奇异的力学、电学、光学、热学、化学活性、催化和超导特性,使纳米材料在各种领域具有重要的应用价值[2]。

模板合成法制备纳米材料的研究进展

收稿日期:2006-11-28 江苏陶瓷 JiangsuCeramics 第40卷第3期2007年6月 Vol.40,No.3June,2007 0 前言 纳米微粒因其特有的表面效应、量子尺寸效应、 小尺寸效应以及宏观量子隧道效应等导致其产生了许多独特的光、 电、磁、热及催化等特性,在许多高新科技领域如陶瓷、化工、电子、光学、生物、医药等方面有广阔的应用前景和重要价值。作为纳米材料研究的一个重要方向,探索条件温和、形态和粒径及其分布可控、产率高的制备方法是这方面研究的首要任务。 目前已经发展了很多制备方法[1],如:蒸发冷凝法、物理粉碎法、机械球磨法等物理方法和气相沉积法、溶胶-凝胶法、沉淀法、水(溶剂)热法和模板法等化学方法,其中模板法因具有实验装置简单、操作容易、形态可控、适用面广等优点,近年来引起了人们的极大兴趣。 模板法的类型大致可分为硬模板和软模板两大类。硬模板包括多孔氧化铝、二氧化硅、碳纳米管、分子筛、以及经过特殊处理的多孔高分子薄膜等。软模板则包括表面活性剂、聚合物、生物分子及其它有机物质等。利用模板合成技术人们已经制得了各种物质包括金属、 氧化物、硫化合物、无机盐以及复合材料的球形粒子、一维纳米棒、纳米线、纳米管以及二维有序阵列等各种形状的纳米结构材料。本文将简要介绍近年来国内外利用模板法制备纳米结构材料的一些进展[2]。 1 硬模板法制备纳米材料 这种方法主要是采用预制的刚性模板,如:多孔 阳极氧化铝膜、二氧化硅模板法、微孔、中孔分子筛(如MCM-41、SBA-15等)、 碳纳米管以及其它模板。1.1多孔阳极氧化铝法 多孔氧化铝膜是近年来人们通过金属铝的阳极 电解氧化得到的一种人造多孔材料,这种膜含有孔径大小一致、 排列有序、分布均匀的柱状孔,孔与孔之间相互独立,而且孔的直径在几纳米至几百纳米之间,并可以通过调节电解条件来控制[3]。利用多孔氧化铝膜作模板可制备多种化合物的纳米结构材料,如通过溶胶-凝胶涂层技术可以合成二氧化硅纳米管,通过电沉积法可以制备Bi2Te3纳米线[4]。这些多孔的氧化铝膜还可以被用作模板来制备各种材料的纳米管或纳米棒的有序阵列,如:TiO2、In2O3、Ga2O3纳米管阵列,BaTiO3、PbTiO3纳米管阵列,ZnO、MnO2、 WO3、Co3O4、V2O5纳米棒阵列以及Bi1-xSbx纳米线有 序阵列等[1]。 1.2二氧化硅模板法 分子筛MCM-41二氧化硅和通过溶胶-凝胶过 程形成的二氧化硅都可用作纳米结构材料形成的模板,其中MCM-41为介孔氧化硅模板,它具有纳米尺寸的均匀孔,孔内可形成有序排布的纳米材料,属于外模板,而溶胶-凝胶法形成的二氧化硅胶粒则属于内模板,在其上形成纳米结构材料,最后二氧化硅用氢氟酸溶解除去。 2002年Froba等报道了在中孔的分子筛MCM-41二氧化硅内部形成有序排布的Ⅱ/Ⅵ磁性半导体 量化线Cd1-xMnxS。2003年Zhao等报道以In(NO3)3为原料,以高度有序中孔结构的表面活性剂SiO2为模板剂和还原剂,采用一步纳米浇铸法合成了高度有序的单晶氧化铟纳米线阵列。2002年Dahne等以三聚氰胺甲醛为第一层模板,利用逐层(LbL)方法制备了PAH/PSS交替多层膜覆盖的三聚氰胺甲醛粒子,在PAH/PSS交替的多层膜上进一步通过溶胶-凝胶方法覆盖上二氧化硅作为第二层模板,再利用LbL方法制备PAH/PSS交替的多层膜,然后用盐酸溶解 模板合成法制备纳米材料的研究进展 黄 艳 (陕西科技大学材料科学与工程学院,咸阳710021) 摘 要 介绍了近年来国内外利用氧化铝、二氧化硅、碳纳米管、表面活性剂、聚合物、生物分子等作模板制备多种物质的纳米结构材料的一些进展。关键词 模板法;纳米材料;合成 1

常见纳米材料的制备技术

东华大学研究生课程论文封面 教师填写: 本人郑重声明:我恪守学术道德,崇尚严谨学风。所呈交的课程论文,是本人独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写,我对所写的内容负责,并完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 论文作者签名: 注:本表格作为课程论文的首页递交,请用水笔或钢笔填写。

常见纳米材料的制备技术 1 概述 纳米材料是指材料的任何至少有一个维度的尺寸小于100nm或由小于100nm的基本单元组成的材料,广义来讲,数百纳米的尺度亦可称为纳米材料。由于纳米尺寸的物质具有与宏观物质所迥异的表面效应、小尺寸效应、宏观量子隧道效应和量子限域效应,因而纳米材料具有异于普通材料的光、电、磁、热、力学、机械等性能,纳米材料的性能往往由量子力学决定。按照纳米材料的空间形态可以将其分为4类:三维尺寸均为纳米量级的纳米粒子或人造原子被称为零维纳米材料;纳米纤维为一维纳米材料;纳米膜(片、层)可以称为二维纳米材料;而有纳米结构的材料可以称为三维纳米材料。目前只有纳米粉末实现了工业化生产(如碳酸钙、氧化锌等),静电纺纳米纤维的产量能够满足实验的需求,其它纳米材料基本上还处于实验室研究阶段[1]。 2 常见的纳米材料 2.1 零维纳米材料 指空间中三个维度的尺寸均在纳米尺度,如纳米尺度颗粒、原子团簇等。纳米球全称“原子自组装纳米球固体润滑剂”,是具有二十面体原子团簇结构的铝基合金,是一种新型纳米/非晶合金固体抗磨自修复剂,采用急冷方法制备抗磨剂粉体,在合金从液体到固体的凝固过程中,形成纳米晶/非晶的复合结构,利用粒度控制的方法对抗磨剂粉末进行超微细化处理而成。该材料具有高硬度、高强度,并具有一定的韧性等性能,在多种减摩自修复机制的综合作用下呈现优良的减摩和抗磨性能,可以起到节省燃油、修复磨损表面、增强机车动力、降低噪音、减少污染物排放、保护环境的作用。 2.2 一维纳米材料 一维纳米材料指空间中有二维处于纳米尺度的材料,如纳米纤维、纳米棒、碳纳米管等。 静电纺纳米纤维是目前唯一一种能够连续制备纳米纤维的技术,它是利用高压电场力将纤维从导电溶液中抽拔出来,在抽拔过程中纤维被拉伸变细、溶剂挥

(完整版)纳米材料的制备技术及其特点

纳米材料的制备技术及其特点 一纳米材料的性能 广义地说,纳米材料是指其中任意一维的尺度小于100nm的晶体、非晶体、准晶体以及界面层结构的材料。当小粒子尺寸加入纳米量级时,其本身具有体积效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等。从而使其具有奇异的力学、电学、光学、热学、化学活性、催化和超导特性[ 1 ] ,使纳米材料在各种领域具有重要的应用价值。通常材料的性能与其颗粒尺寸的关系极为密切[ 2 ] [ 3 ] 。当晶粒尺寸减小时, 晶界相的相对体积将增加,其占整个晶体的体积比例增大,这时,晶界相对晶体整体性能的影响作用就非常显著。此外,由于界面原子排列的无序状态,界面原子键合的不饱和性能都将引起材料物理性能上的变化。研究证实,当材料晶粒尺寸小到纳米级时,表现出许多与一般材料截然不同的性能,如高硬度、高强度和陶瓷超塑性以及特殊的比热、扩散、光学、电学、磁学、力学、烧结等性能。而这些特性主要是由其表面效应、体积效应、久保效应等引起的。由于纳米粒子有极高的表面能和扩散率,粒子间能充分接近,从而范德华力得以充分发挥,使得纳米粒子之间、纳米粒子与其他粒子之间的相互作用异常激烈,这种作用提供了一系列特殊的吸附、催化、螯合、烧结等性能。 二纳米材料的制备方法 纳米材料从制备手段来分,一般可归纳为物理方法和化学方法。 1 物理制备方法 物理制备纳米材料的方法有: 粉碎法、高能球磨法[4]、惰性气体蒸发法、溅射法、等离子体法等。 粉碎法是通过机械粉碎或电火花爆炸而得到纳米级颗粒。 高能球磨法是利用球磨机的转动或振动,使硬球对原料进行强烈的撞击,研磨和搅拌,将金属或合金粉碎为纳米级颗粒。高能球磨法可以将相图上几乎不互溶的几种元素制成纳米固溶体,为发展新材料开辟了新途径。 惰性气体凝聚- 蒸发法是在一充满惰性气体的超高真空室中,将蒸发源加热蒸发,产生原子雾,原子雾再与惰性气体原子碰撞失去能量,骤冷后形成纳米颗粒。由于颗粒的形成是在很高的温度下完成的,因此可以得到的颗粒很细(可以小于10nm) ,而且颗粒的团、凝聚等形态特征可以得到良好的控制。 溅射技术是采用高能粒子撞击靶材料表面的原子或分子交换能量或动量,使得靶材表面的原子或分子从靶材表面飞出后沉积到基片上形成纳米材料。常用的有阴极溅射、直流磁控溅射、射频磁控溅射、离子束溅射以及电子回旋共振辅助反应磁控溅射等技术。 等离子体法的基本原理是利用在惰性气氛或反应性气氛中通过直流放电使气体电离产生高温等离子体,从而使原料溶化和蒸发,蒸汽达到周围的气体就会被冷凝或发生化学反应形成超微粒。 2 化学制备方法 化学法是指通过适当的化学反应, 从分子、原子、离子出发制备纳米物质,它包括化学气相沉积法[5][6]、化学气相冷凝法、溶胶-凝胶法、水热法、沉淀法、冷冻干燥法等。化学气相沉积(CVD)是迄今为止气相法制备纳米材料应用最为广泛的方法,该方法是在一个加热的衬底上,通过一种或几种气态元素或化合物产生的化学元素反应形成纳米材料的过程,该方法主要可分成热分解反应沉积和化学反应沉积。该法具有均匀性好,可对整个基体进行沉积等优点。其缺点是衬底温度高。随着其它相关技术的发展,由此衍生出来的许多新技术,如金属有机化学缺陷相沉积、热丝化学气相沉积、等离子体辅助化学气相沉积门、等离子体增强化学气相沉积及激光诱导化学气相沉积等技术。

纳米材料制备方法综述

纳米材料制备方法综述 摘要:纳米材料由于其特殊性质,近年来受到人们极大的关注。随着纳米科技的发展,纳米材料的制备方法已日趋成熟。纳米材料的制备方法按物态一般可归纳为气相法、液相法、固相法。目前,各国科学家在纳米材料的研究方面已取得了显著的成果。纳米材料将推动21世纪的信息技术、医学、环境、自动化技术及能源科学的发展, 对生产力的发展产生深远的影响。 关键字:纳米材料,制备,固相法,液相法,气相法 近年来,纳米材料作为一种新型的材料得到了人们的广泛关注。纳米材料是指任意一维的尺度小于100nm的晶体、非晶体、准晶体以及界面层结构的材料,具有表面与界面效应,量子尺寸效应,小尺寸效应和宏观量子隧道效应,因而纳米具有很多奇特的性能,广泛应用于各个领域。为此,本文综述了纳米材料制备的各种方法并说明其优缺点。 目前纳米材料制备采用的方法按物态可分为:气相法、液相法和固相法。 一、气相法 气相法是将高温的蒸汽在冷阱中冷凝或在衬底上沉积和生长低维纳米材料的方法。气相法主要包括物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD),在某些情况下使用其他热源获得气源,如电阻加热法,高频感应电流加热法,混合等离子加热法,通电加热蒸发法。 1、物理气相沉积(PVD) 在PVD过程中没有化学反应产生,其主要过程是固体材料的蒸发和蒸发蒸气的冷凝或沉积。采用PVD可制备出高质量的纳米材料粉体。PVD可分为制备出高质量的纳米粉体。PVD可分为蒸气-冷凝法和溅射法。 1.1蒸气-冷凝法 此种制备方法是在低压的Ar、He等惰性气体中加热物质(如金属等),使其蒸发汽化, 然后在气体介质中冷凝后形成5-100 nm的纳米微粒。通过在纯净的惰性气体中的蒸发和冷凝过程获得较干净的纳米粉体。此方法制备的颗粒表面清洁,颗粒度整齐,生长条件易于控制,但是粒径分布范围狭窄。 1.2溅射法 用两块金属板分别作为阳极和阴极,阴极为蒸发用的材料,在两电极间充入Ar气(40~250Pa),两电极间施加的电压范围为0.3~1.5kv。由于两极间的辉光放电使Ar离子形成,在电场的作用下Ar离子冲击阴极靶材表面,使靶材原产从其表面蒸发出来形成超微粒子.并在附着面上沉积下来。用溅射法制备纳米微粒有许多优点:可制备多种纳米金属,包括高熔

纳米材料论文

纳米材料的制备技术进展及展望 物理工程学院2007级应用物理学03班衷雷 20072200342 摘要综述了国内外块状纳米材料的制备技术进展及存在的问题。提出了超短时脉冲电流直接晶化法和深过冷直接晶化法两类潜在的块状金属纳米晶制备技术,并对今后的研究及发展前景进行了展望。 关键词:纳米晶块体材料制备非晶晶化机械合金化深过冷 自80年代初德国科学家H.V.Gleiter成功地采用惰性气体凝聚原位加压法制得纯物质的块状纳米材料后[1],纳米材料的研究及其制备技术在近年来引起了世界各国的普遍重视。由于纳料材料具有独特的纳米晶粒及高浓度晶界特征以及由此而产生的小尺寸量子效应和晶界效应,使其表现出一系列与普通多晶体和非晶态固体有本质差别的力学、磁、光、电、声等性能[2],使得对纳米材料的制备、结构、性能及其应用研究成为90年代材料科学研究的热点。为使这种新型材料既有利于理论研究,又能在实际中拓宽其使用范围,探索高质量的三维大尺寸纳米晶体样品的制备技术已成为纳米材料研究的关键之一。本文综述国内外现有块状金属纳米材料的制备技术进展,并提出今后可能成为块状金属纳米材料制备的潜在技术。 1现有块状金属纳米材料的制备技术 1.1 惰性气体凝聚原位加压成形法 该法首先由H.V.Gleiter教授提出[1],其装置主要由蒸发源、液氮冷却的纳米微粉收集系统、刮落输运系统及原位加压成形(烧结)系统组成。其制备过程是:在高真空反应室中惰性气体保护下使金属受热升华并在液氮冷镜壁上聚集、凝结为纳米尺寸的超微粒子,刮板将收集器上的纳米微粒刮落进入漏斗并导入模具,在10-6Pa高真空下,加压系统以1~5 GPa的压力使纳米粉原位加压(烧结)成块。采用该法已成功地制得Pd、Cu、Fe、Ag、Mg、S b、Ni3Al、NiAl、TiAl、Fe5Si95等合金的块状纳米材料[3]。近年来,在该装置基础之上,通过改进使金属升华的热源及方式(如采用感应加热、等离子体法、电子束加热法、激光热解法、磁溅射等)以及改良其它装备,可以获得克级到几十克级的纳米晶体样品。纳米超饱和合金、纳米复合材料等也正在利用此法研究之中。目前该法正向多组分、计量控制、多副模具、超高压力方向发展。 该法的特点是适用范围广,微粉表面洁净,有助于纳米材料的理论研究。但工艺设备复杂,产量极低,很难满足性能研究及应用的要求,特别是用这种方法制备的纳米晶体样品存在大量的微孔隙,致密样品密度仅能达金属体积密度的75%~90%,这种微孔隙对纳米材料的结构性能研究及某些性能的提高十分不利。近年来,尽管发展了一些新的纳米粉制备方法

浅谈模板法制备纳米材料

日常生产工作中必须严格按照规程规定、操作流程和使用方法正确使用安全工器具,以确保安全生产。据现场调查得知安全工器具的不正确使用主要有以下几种情况: 1.衔接式绝缘棒使用节数不够,伸缩式绝缘棒拉伸不够充足。 2.雨天不使用防雨罩,或防雨罩松动、歪斜、破损,起不到防雨作用。 3.验电时手握在验电器护环以上,使用前不在有电设备上确认验电器是否良好,不同电压等级的验电器交叉使用。 4.绝缘手套使用前不检查气密性,甚至随意抓拿坚硬及有尖刺的物品。 5.接地线的接地端不按要求装设,任意搭、挂和缠绕。 6.安全带不按规定使用、系的松垮随意,起不到安全防护作用。 7.安全帽内胆大小调节不当、不系帽带或系的不够紧,工作中容易歪斜、掉落。 8.手钳等工具使用前不检查绝缘部位是否完好,使用时手握在裸露的金属部位,容易造成作业人员的触电事故。 总之,安全工器具是每个电力职工的切身保镖、忠实的安全员和生命的守护神,只要大家熟练地掌握了各种安全工器具的作用、性能和结构原理,掌握了正确的使用方法和注意事项,并严格按照规程规定操作、使用和维护,就能够确保人身、设备和电网的安全。 2010年第3期 (总第138期)China Hi-Tech Enterprises NO.3.2010(CumulativetyNO.138) 中国高新技术企业 摘要:纳米模板具有独特的纳米数量级的多孔结构,其孔洞孔径大小一致,排列有序,分布均匀。以纳米模板合成零维纳米材料、一维纳米材料(纳米线,纳米管)具有制备效率高,可靠性好等优点,已成为纳米复制技术的关键之一。文章重点综述了近年来模板制备,模板合成中常用的模板类型及应用进展。 关键词:纳米材料;模板法;制备工艺;化合聚合;溶胶-凝胶沉积;化学气相沉积 中图分类号:0614文献标识码:A文章编号:1009-2374(2010)03-0178-02 自20世纪70年代纳米颗粒材料问世以来,80年代中期在实验室合成了纳米块体材料,至今已有20多年的历史,但真正成为材料科学和凝聚态物理研究的前沿热点是在80年代中期以后。纳米材料的研究大致可划分为三个阶段:第一阶段(1990年以前)主要是在实验室探索用各种手段制备各种材料的纳米颗粒粉体,合成块体(包括薄膜),研究评价表征的方法,探索纳米材料不同于常规材料的特殊性能。对纳米颗粒和纳米块体材料结构的研究在80年代末期一度形成热潮。第二阶段(1994年前)人们关注的热点是如何利用纳米材料已挖掘出来的奇特物理、化学和力学性能,设计纳米复合材料,这一阶段纳米复合材料的合成及物性的探索一度成为纳米材料研究的主导方向。第三阶段(从1994年到现在)纳米组装体系、人工组装合成的纳米结构的材料体系越来越受到人们的关注,正在成为纳米材料研究的新的热点。本文所要介绍的模板法制备纳米材料即为纳米组装体系的一种。 一、模板合成中常用的模板 (一)高分子模板 高分子模板通常是通过采用厚度为6~20μm的聚碳酸脂、聚脂和其它高分子材料经过核裂变碎片轰击使其出现损伤的痕迹,再用化学腐蚀方法使这些痕迹变成孔洞。膜中孔径可以达到微米级,甚至达到纳米级(最小达到10nm),孔率可达到109/cm2,孔分布是随机的、不均匀且无规律,并且很多孔洞与膜面倾斜和相互交叉。 由于高分子模板自身这些特征,使得用这些模板组装的纳米结构不能形成有序的阵列体系。同时由于存在很多的孔之间斜交现象,当人们理论模拟模板合成的纳米微粒的光学特性时,就会出现理论预计和现实情况不相符合的情形,例如,理论预示独立的金属微粒在某个特殊的波段吸收最强,然而,模板合成的这种金属纳米微粒间的物理接触可使这个最大吸收带移动200nm或更多。 (二)阳极氧化铝模板 阳极氧化铝模板(Anodic Aluminum Oxide,AAO)的制备,一般选用高纯铝片(99.9%以上),在硫酸、草酸、磷酸水溶液中经过阳极氧化后得到的。其纳米孔道内径统一,而且呈六方排列,管道密度可达1011/cm2,孔径可在几纳米到几百纳米之间可调。像六方液晶一样,AAO也能提供呈六方排布的孔道,因此用它可合成呈六方对称排列的纳米结构体系。 二、常用的模板合成方法 模板合成方法适用的范围很广,根据模板种类的不同,在合成时必须注意以下方面:(1)化学前驱溶液对孔壁是否浸润,亲水或疏水性质是合成组装能否成功的关键;(2)应控制在孔洞内沉积速度的快慢,沉积速度过快会造成孔洞通道口堵塞,致使组装失败;(3)控制反应条件,避免被组装介质与模板发生化学反应,在组装过程中保持模板的稳定性是十分重要的。下 浅谈模板法制备纳米材料 李宁1,刘晓峰1,孔庆平1,张文彦2 (1.中国兵器工业集团第521研究所,陕西西安710065;2.西北有色金属研究院纳米材料研究中心,陕西西安710016) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 178 --

纳米材料的制备方法

纳米材料的制备方法 一、前言 纳米材料和纳米科技被广泛认为是二十一世纪最重要的新型材料和科技领域之一。早在二十世纪60年代,英国化学家Thomas就使用“胶体”来描述悬浮液中直径为1nm-100nm的颗粒物。纳米材料是指任意一维的尺度小于100nm的晶体、非晶体、准晶体以及界面层结构的材料。当粒子尺寸小至纳米级时,其本身将具有表面与界面效应、量子尺寸效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应,这些效应使得纳米材料具有很多奇特的性能。自1991年Iijima首次制备了碳纳米管以来,一维纳米材料由于具有许多独特的性质和广阔的应用前景而引起了人们的广泛关注。纳米结构无机材料因具有特殊的电、光、机械和热性质而受到人们越来越多的重视。 应用纳米技术制成超细或纳米晶粒材料时,其韧性、强度、硬度大幅提高,使其在难以加工材料刀具等领域占据了主导地位。使用纳米技术制成的陶瓷、纤维广泛地应用于航空、航天、航海、石油钻探等恶劣环境下使用。 纳米材料的比热和热膨胀系数都大于同类粗晶材料和非晶体材料的值,这是由于界面原子排列较为混乱、原子密度低、界面原子耦合作用变弱的结果。因此在储热材料、纳米复合材料的机械耦合性能应用方面有其广泛的应用前景。 由于晶界面上原子体积分数增大,纳米材料的电阻高于同类粗晶材料,甚至发生尺寸诱导金属——绝缘体转变(SIMIT)。利用纳米粒子的隧道量子效应和库仑堵塞效应制成的纳米电子器件具有超高速、超容量、超微型低能耗的特点,有可能在不久的将来全面取代目前的常规半导体器件。 纳米巨磁电阻材料的磁电阻与外磁场间存在近似线性的关系,所以也可以用作新型的磁传感材料。高分子复合纳米材料对可见光具有良好的透射率,对可见光的吸收系数比传统粗晶材料低得多,而且对红外波段的吸收系数至少比传统粗晶材料低3个数量级,磁性比FeBO3和FeF3透明体至少高1个数量级,从而在光磁系统、光磁材料中有着广泛的应用。 二、纳米材料的制备方法 (一)、机械法 机械法有机械球磨法、机械粉碎法以及超重力技术。机械球磨法无需从外部

模板法及其在纳米材料制备中的应用

模板法及其在纳米材料制备中的应用 *** (************,******) 摘要:纳米材料的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应使其展现出许多特有的性质,在电子、环境保护、生物医药等领域具有广阔的应用前景。本文主要综述了软、硬模板法制备纳米材料的研究进展,重点介绍几种常见软模板法制备无机纳米材料的基本原理和主要特点,并在此基础上提出了模板法制备纳米材料需要解决的问题和应用前景。 关键词:模板法;软模板;硬模板;纳米材料 1 引言 纳米材料由于其本身具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应等,展现出许多特有的物理性质、化学性质,在催化、医药、滤光、水体处理、光吸收、磁介质及新材料等方面具有广阔的应用前景而备受关注[1]。在纳米材料的制备研究中,研究人员一直致力于对其组成、结构、形貌、尺寸、取向等方面进行控制,以使得制备出的材料具备各种预期的或特殊的物理化学性质。基于此,近年来模板法制备纳米材料引起了广泛的重视,该方法基于模板的空间限域作用实现对合成纳米材料的大小、形貌、结构等的控制。由于模板法合成纳米材料相比于其他方法有如下显著的优点:(1)模板法合成纳米材料具有相当的灵活性、(2)实验装置简单,操作条件温和、(3)能够精确控制纳米材料的尺寸、形貌和结构、(4)能够防止纳米材料团聚现象的发生,从而引起了广泛的关注[2]。 2 模板分类 模板法根据其模板自身的特点和限域能力的不同又可分为硬模板和软模板两种。二者的共性是都能提供一个有限大小的反应空间,区别在于前者提供的是静态的孔道,物质只能从开口处进入孔道内部;而后者提供的是处于动态平衡的空腔,物质可以透过腔壁扩散进出[3]。 3 硬模板法制备纳米材料 硬模板是指以共价键维系特异形状的模板。主要指一些由共价键维系的刚性模板。如具有不同空间结构的高分子聚合物、阳极氧化铝膜、多孔硅、金属模板天然高分子材料、分子筛、胶态晶体、碳纳米管和限域沉积位的量子阱等。通过前驱体的填充、包裹等将模板的结构、形貌复制到产物中去,然后通过酸碱溶解、高温分解等去除模板,合成零维的纳米颗粒原子团簇,一维的纳米线、纳米管,二维的纳米薄膜乃至三维的纳米复合结构等一系列纳米材料。 3.1阳极氧化铝模板法制备纳米材料 20世纪90年代以来,随着自组装纳米结构体系研究的兴起,多孔阳极氧化铝膜(AAO)这种带有高度有序的纳米级阵列孔道的纳米材料受到人们的重视。人们将AAO作为模板来制备纳米材料和纳米阵列复合结构,并在磁记录、电子学、

纳米材料制备方法

纳米微粒制备方法研究进展 刘伟 (湘潭大学材料科学与工程学院,13材料二班,2013701025) 摘要:纳米微粒一般是指粒径在1nm到100nm之间,处在原子簇和宏观物体交接区域内的粒子,或聚集数从十到几百范围的物质。纳米材料具有表面效应、体积效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等特点,因而有许多与传统的晶体和非晶体不同的独特性质,也与组成它们的分子或原子差异很大,在材料学、物理学、化学、催化、环境保护、生物医学等领域具有十分广阔的应用前景。本文综述目前纳米微粒的主要的制备方法, 比较和评述了每种方法的特点,以期这一新材料能得以更为深入地研究和更广泛地应用。 关键词:纳米微粒;制备;方法 1.引言 纳米微粒的制备方法从物料的状态来分,可归纳为固相法、液相法、气相法3大类;从物料是否发生化学反应而分为物理法、化学法及近年迅速发展的模板合成法、仿生法等;随着科技的不断发展及对不同物理、化学特性超微粒子的需求,又派生出许多新的技术,下面就着重介绍固相法、液相法和气相法。 2.固相法 固相法是一种传统的粉化工艺,具有成本低、产量高、制备工艺简单的优点。固相法分为固相机械粉碎法和固相反应法。固相机械粉碎法借用诸如搅拌磨、球磨机、气流磨、塔式粉碎机等多种粉碎机,利用介质和物料之间的相互研磨和冲击的原理,使物料粉碎,常用来制备微米级粒径的粉体颗粒。此法存在能耗大、颗粒粒径分布不均匀、易混入杂质、颗粒外貌不规则等缺点,因而较少用以制备纳米微粒。固相反应法是将固体反应物研细后直接混合,在研磨等机械作用下发生化学反应,然后通过后处理得到需要的纳米微粒。该方法一般要加入适量表面活性剂,所以有时也称湿固相反应。该方法具有工艺简单、产率高、颗粒粒子稳定化好、易操作等优点,尤其是可减少或避免液相中易团聚的现象。[4] 3.液相法 液相法是目前实验室和工业生产中较为广泛采用的方法。通常是让溶液中的不同分子或离子进行反应,产生固体产物。产物可以是单组分的沉淀,也可以是多组分的共沉淀。其涉及的反应也是多种多样的,常见的有:复分散反应、水解反应、还原反应、络合反应、聚合反应等。适当控制反应物的浓度、反应温度和搅拌速度,就能使固体产物的颗粒尺寸达到纳米级。液相法具有设备简单、原料易得、产物纯度高、化学组成可准确控制等优点。下面主要介绍其中的沉淀法和微乳液法。 3.1 沉淀法 沉淀法是液相法制备金属氧化物纳米微粒最早采用的方法。沉淀法基本过程是:可溶性化合物经沉淀或水解作用形成不溶性氢氧化物、水合氧化物或盐类而析出,经过滤、洗涤、煅烧得到纳米微粒粉末。沉淀法又分为均相沉淀法和共沉淀法。沉淀法工艺简单、成本低、反应时间短、反应温度低,易于实现工业化生产。但是,沉淀物通常为胶状物,水洗、过滤较困难;所制备的纳米微粒易发生团聚,难于制备粒径小的纳米微粒。沉淀剂容易作为杂质混入产物之中。此外,还由于大量金属不容易发生沉淀反应,因而这种方法适用面较窄。[3]

纳米结构材料的模板合成方法

纳米结构材料的模板合成方法 苏育志龚克成 【摘要】本文综述了以径迹蚀刻聚合物膜或多孔Al2O3膜为模板,结合电化学沉积、化学沉积、现场聚合、溶胶-凝胶法和化学气相沉积技术合成导电聚合物、金属、碳、无机半导体等纳米管状或线型材料的方法。同时还介绍了模板合成材料的应用前景。 【关键词】纳米材料;模板合成 中图分类号:TB383 文献标识码:A Template Synthesis of Nanomaterials SU Yu-zhi,GONG Ke-cheng (Polymer Structure & Modification https://www.360docs.net/doc/8015013911.html,b.,South China Univ.of Technol.Guangzhou 510400,China) 【Abstract】 This article reviews a template synthesis me thod that the tubular and fibrillar nanostructure materials,such as conductive polymer,metals,carbon,semiconductors and other materials,have been prepared withi n the pores of track-etch polymeric membranes and porous alumina membranes inte grated with electrochemical deposition,electroless deposition,in situ polymeriza tion,sol-gel deposition and chemical vapour deposition.In addition,this paperd escribes the application prospects of nanomaterials fabricated by template appro ach. 【Key words】nanomaterialo;template synthesis 1 引言 纳米结构材料因其具有独特的性能而应用于电子学、光学、机械装置、药物释放和生物化学等方面,近年来掀起了对纳米材料研究的热潮[1,2],合成纳米结构材料的许多新方法也相继产生。早在1985年C.R.Martin等人在采用含有纳米微孔的聚碳酸酯过滤膜作为模板通过电化学聚合合成导电聚吡咯的基础上提出了纳米结构材料的模板合成方法[3 ],并利用此方法合成了一系列的纳米结构材料[4-6],随后有不少研究者在这方面做了许多研究工作[7-12]。 模板合成法制备纳米结构材料具有下列特点:①所用膜容易制备、合成方法简单,②能合成直径很小的管状或纤维材料,如Wu和Bein[7]利用此方法制备出直径只有3nm的导电聚合物纳米纤维,③由于模孔孔径大小一致,制备的材料同样具有孔径相同、单分散的纳米结构材料,④在模孔中形成的纳米管和纳米纤维容易从模中分离出来,⑤模板法不仅用来合成纳米管状或线状结构材料,而且还用来合成形状类似于毛刷的结构材料。 2 模板合成方法 2.1 模板合成方法中所采用的多孔膜 用作模板的材料主要有两种:一种是径迹蚀刻(track-etch)聚合物膜;另一种是多孔Al2O3膜。前者膜孔孔径大小分布较广,且分布不均匀;后者孔率较高,且膜孔孔径大小分布均匀,如图1。当然还有其它不少的膜可用作模板。