汉书艺文志 繁体+颜注

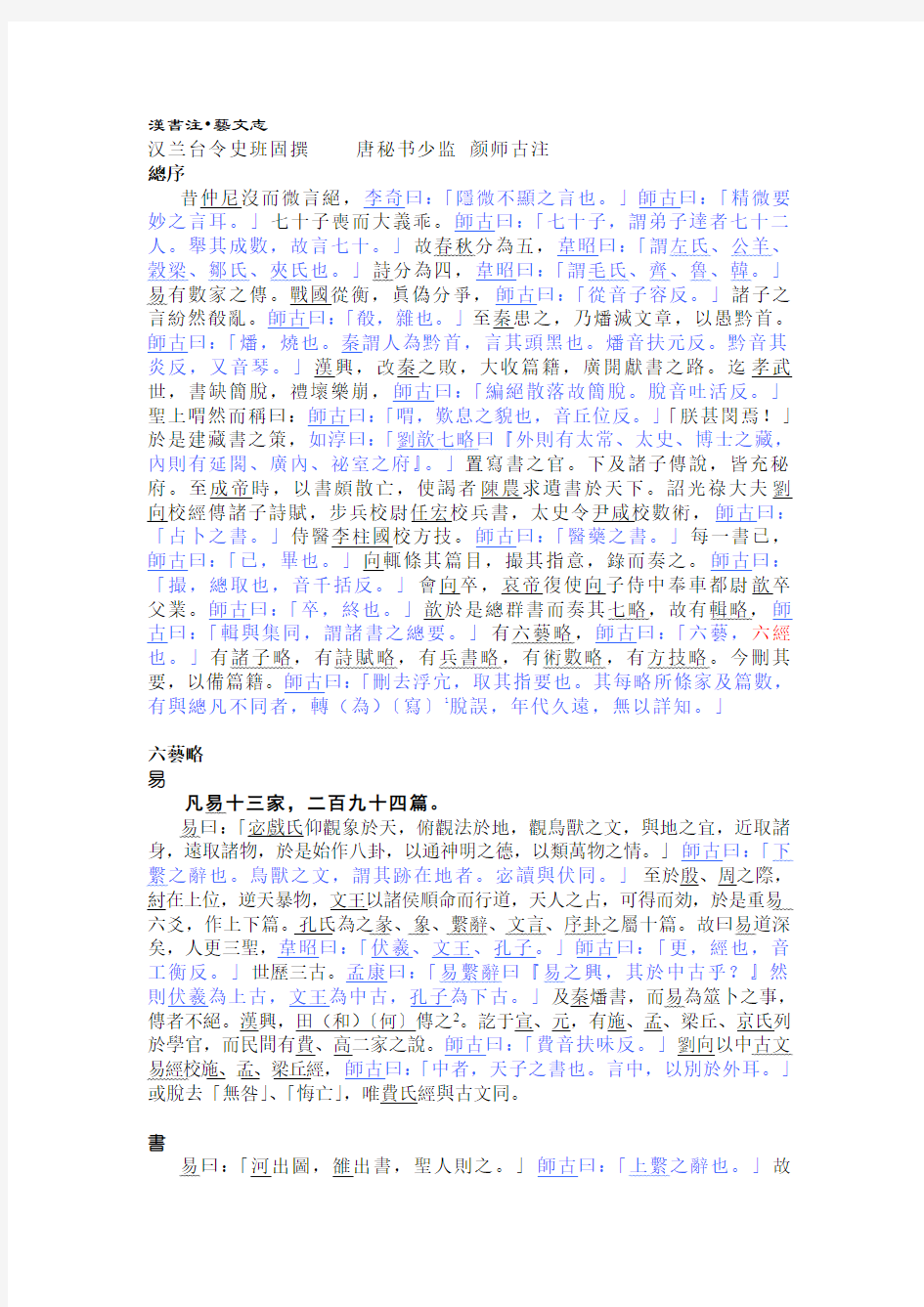

漢書注?藝文志

汉兰台令史班固撰唐秘书少监颜师古注

總序

昔仲尼沒而微言絕,李奇曰:「隱微不顯之言也。」師古曰:「精微要妙之言耳。」七十子喪而大義乖。師古曰:「七十子,謂弟子達者七十二人。舉其成數,故言七十。」故春秋分為五,韋昭曰:「謂左氏、公羊、穀梁、鄒氏、夾氏也。」詩分為四,韋昭曰:「謂毛氏、齊、魯、韓。」易有數家之傳。戰國從衡,眞偽分爭,師古曰:「從音子容反。」諸子之言紛然殽亂。師古曰:「殽,雜也。」至秦患之,乃燔滅文章,以愚黔首。師古曰:「燔,燒也。秦謂人為黔首,言其頭黑也。燔音扶元反。黔音其炎反,又音琴。」漢興,改秦之敗,大收篇籍,廣開獻書之路。迄孝武世,書缺簡脫,禮壞樂崩,師古曰:「編絕散落故簡脫。脫音吐活反。」聖上喟然而稱曰:師古曰:「喟,歎息之貌也,音丘位反。」「朕甚閔焉!」於是建藏書之策,如淳曰:「劉歆七略曰『外則有太常、太史、博士之藏,內則有延閣、廣內、祕室之府』。」置寫書之官。下及諸子傳說,皆充秘府。至成帝時,以書頗散亡,使謁者陳農求遺書於天下。詔光祿大夫劉向校經傳諸子詩賦,步兵校尉任宏校兵書,太史令尹咸校數術,師古曰:「占卜之書。」侍醫李柱國校方技。師古曰:「醫藥之書。」每一書已,師古曰:「已,畢也。」向輒條其篇目,撮其指意,錄而奏之。師古曰:「撮,總取也,音千括反。」會向卒,哀帝復使向子侍中奉車都尉歆卒父業。師古曰:「卒,終也。」歆於是總群書而奏其七略,故有輯略,師古曰:「輯與集同,謂諸書之總要。」有六藝略,師古曰:「六藝,六經也。」有諸子略,有詩賦略,有兵書略,有術數略,有方技略。今刪其要,以備篇籍。師古曰:「刪去浮宂,取其指要也。其每略所條家及篇數,有與總凡不同者,轉(為)〔寫〕1脫誤,年代久遠,無以詳知。」

六藝略

易

凡易十三家,二百九十四篇。

易曰:「宓戲氏仰觀象於天,俯觀法於地,觀鳥獸之文,與地之宜,近取諸身,遠取諸物,於是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。」師古曰:「下繫之辭也。鳥獸之文,謂其跡在地者。宓讀與伏同。」至於殷、周之際,紂在上位,逆天暴物,文王以諸侯順命而行道,天人之占,可得而効,於是重易六爻,作上下篇。孔氏為之彖、象、繫辭、文言、序卦之屬十篇。故曰易道深矣,人更三聖,韋昭曰:「伏羲、文王、孔子。」師古曰:「更,經也,音工衡反。」世歷三古。孟康曰:「易繫辭曰『易之興,其於中古乎?』然則伏羲為上古,文王為中古,孔子為下古。」及秦燔書,而易為筮卜之事,傳者不絕。漢興,田(和)〔何〕傳之2。訖于宣、元,有施、孟、梁丘、京氏列於學官,而民間有費、高二家之說。師古曰:「費音扶味反。」劉向以中古文易經校施、孟、梁丘經,師古曰:「中者,天子之書也。言中,以別於外耳。」或脫去「無咎」、「悔亡」,唯費氏經與古文同。

書

易曰:「河出圖,雒出書,聖人則之。」師古曰:「上繫之辭也。」故

書之所起遠矣,至孔子篹焉,孟康曰:「篹音撰。」上斷於堯,下訖于秦,凡百篇,而為之序,言其作意。秦燔書禁學,濟南伏生獨壁藏之。漢興亡失,求得二十九篇,以教齊魯之間。訖孝宣世,有歐陽,大小夏侯氏,立於學官。古文尚書者,出孔子壁中。師古曰:「家語云孔騰字子襄,畏秦法峻急,藏尚書、孝經、論語於夫子舊堂壁中,而漢記尹敏傳云孔鮒所藏。二說不同,未知孰是。」武帝末,魯共王壞孔子宅,欲以廣其宮。而得古文尚書及禮記、論語、孝經凡數十篇,皆古字也。共王往入其宅,聞鼓琴瑟鍾磬之音,於是懼,乃止不壞。孔安國者,孔子後也。悉得其書,以考二十九篇,得多十六篇。師古曰:「壁中書多,以考見行世二十九篇之外,更得十六篇。」安國獻之,遭巫蠱事,未列于學官。劉向以中古文校歐陽、大小夏侯三家經文,酒誥脫簡一,召誥脫簡二。師古曰:「召讀曰邵。」率簡二十五字者,脫亦二十五字,簡二十二字者,脫亦二十二字,文字異者七百有餘,脫字數十。書者,古之號令,號令於衆,其言不立具,則聽受施行者弗曉。古文讀應爾雅,故解古今語而可知也。詩

凡詩六家,四百一十六卷。

書曰:「詩言志,(哥)〔歌〕詠言3。」師古曰:「虞書舜典之辭也。在心為志,發言為詩。詠者,永也。永,長也,(哥)〔歌〕所以長言之。」故哀樂之心感,而(哥)〔歌〕詠之聲發。誦其言謂之詩,詠其聲謂之(哥)〔歌〕。故古有采詩之官,王者所以觀風俗,知得失,自考正也。孔子純取周詩,上采殷,下取魯,凡三百五篇,遭秦而全者,以其諷誦,不獨在竹帛故也。漢興,魯申公為詩訓故,而齊轅固、燕韓生皆為之傳。或取春秋,采雜說,咸非其本義。與不得已,魯最為近之。師古曰:「與不得已者,言皆不得也。三家(者)〔皆〕不得其眞4,而魯最近之。」三家皆列於學官。又有毛公之學,自謂子夏所傳,而河間獻王好之,未得立。禮

凡禮十三家,五百五十五篇。入司馬法一家,百五十五篇。

易曰:「有夫婦父子君臣上下,禮義有所錯。」師古曰:「序卦之辭也。錯,置也,音千故反。」而帝王質文世有損益,至周曲為之防,事為之制,師古曰:「委曲防閑,每事為制也。」故曰:「禮經三百,威儀三千。」韋昭曰:「周禮三百六十官也。三百,舉成數也。」臣瓚曰:「禮經三百,謂冠、婚、吉、凶。周禮三百,是官名也。」師古曰:「禮經三百,韋說是也。威儀三千乃謂冠、婚、吉、凶,蓋儀禮是也。」及周之衰,諸侯將踰法度,惡其害己,皆滅去其籍。自孔子時而不具,至秦大壞。漢興,魯高堂生傳士禮十七篇。訖孝宣世,后倉最明。戴德、戴聖、慶普皆其弟子,三家立於學官。禮古經者,出於魯淹中蘇林曰:「里名也。」及孔氏,(學七十)〔與十七〕篇文相似5,多三十九篇。及明堂陰陽、王史氏記所見,多天子諸侯卿大夫之制,雖不能備,猶瘉倉等推士禮而致於天子之說。師古曰:「瘉與愈同。愈,勝也。」

樂

凡樂六家,百六十五篇。出淮南劉向等琴頌七篇。

易曰:「先王作樂崇德,殷薦之上帝,以享祖考。」師古曰:「豫卦象辭也。殷,盛也。」故自黃帝下至三代,樂各有名。孔子曰:「安上治民,莫善於禮;移風易俗,莫善於樂。」師古曰:「孝經載孔子之言。」二者

相與並行。周衰俱壞,樂尤微眇,以音律為節,師古曰:「眇,細也。言其道精微,節在音律,不可具於書。眇亦讀曰妙。」又為鄭衛所亂故無遺法。漢興,制氏以雅樂聲律,世在樂官,頗能紀其鏗鏘鼓舞,而不能言其義。師古曰:「鏗音初衡反。」六國之君,魏文侯最為好古,孝文時得其樂人竇公,師古曰:「桓譚新論云竇公年百八十歲,兩目皆盲,文帝奇之,問曰:『何因至此?』對曰:『臣年十三失明,父母哀其不及衆技,教鼓琴,臣導引,無所服餌。』」獻其書,乃周官·大宗伯之大司樂章也。武帝時,河間獻王好儒,與毛生等共采周官及諸子言樂事者,以作樂記,獻八佾之舞,與制氏不相遠。其內史丞王定傳之,以授常山王禹。禹,成帝時為謁者,數言其義,師古曰:「數音所角反。」獻二十四卷記。劉向校書,得樂記二十三篇,與禹不同,其道 以益微。師古曰:「 ,漸也。」

春秋

凡春秋二十三家,九百四十八篇。省太史公四篇。

古之王者世有史官,君舉必書,所以慎言行,昭法式也。左史記言,右史記事,事為春秋,言為尚書,帝王靡不同之。周室既微,載籍殘缺,仲尼思存前聖之業,乃稱曰:「夏禮吾能言之,杞不足徵也;殷禮吾能言之,宋不足徵也。文獻不足故也,足則吾能徵之矣。」師古曰:「論語載孔子之言也。徵,成也。獻,賢也。孔子自謂能言夏、殷之禮,而杞、宋之君文章賢材不足以成之,故我不得成此禮也。」以魯周公之國,禮文備物,史官有法,故與左丘明觀其史記,據行事,仍人道,師古曰:「仍亦因也。」因興以立功,就敗以成罰,假日月以定曆數,藉朝聘以正禮樂。有所襃諱貶損,不可書見,口授弟子,弟子退而異言。師古曰:「謂人執所見,各不同也。」丘明恐弟子各安其意,以失其眞,故論本事而作傳,明夫子不以空言說經也。春秋所貶損大人當世君臣,有威權勢力,其事實皆形於傳,是以隱其書而不宣,所以免時難也。及末世口說流行,故有公羊、穀梁、鄒、夾之傳。四家之中,公羊、穀梁立於學官,鄒氏無師,夾氏未有書。

論語

凡論語十二家,二百二十九篇。

論語者,孔子應答弟子時人及弟子相與言而接聞于夫子之語也。當時弟子各有所記。夫子既卒,門人相與輯而論篹,故謂之論語。師古曰:「輯與集同。篹與撰同。」漢興,有齊、魯之說。傳齊論者,昌邑中尉王吉、少府宋畸、師古曰:「畸音居宜反。」御史大夫貢禹、尚書令五鹿充宗、膠東庸生,唯王陽名家。師古曰:「王吉字子陽,故謂之王陽。」傳魯論語者,常山都尉龔奮、長信少府夏侯勝、丞相韋賢、魯扶卿、前將軍蕭望之、安昌侯張禹,皆名家。張氏最後而行於世。

孝經

凡孝經十一家,五十九篇。

孝經者,孔子為曾子陳孝道也。夫孝,天之經,地之義,民之行也。舉大者言,故曰孝經。漢興,長孫氏、博士江翁、少府后倉、諫大夫翼奉、安昌侯張禹傳之,各自名家。經文皆同,唯孔氏壁中古文為異。「父母生之,續莫大焉」,「故親生之膝下」,諸家說不安處,古文字讀皆異。臣瓚曰:「孝經云『續莫大焉』,而諸家之說各不安處之也。」師古曰:「桓

譚新論云古孝經千八百七十(一)〔二〕字6,今異者四百餘字。」

小學

凡小學十家,四十五篇。入揚雄、杜林二家二篇。

易曰:「上古結繩以治,後世聖人易之以書契。百官以治,萬民以察,蓋取諸夬。」師古曰:「下繫之辭。」「夬,揚于王庭」,師古曰:「夬卦之辭。」言其宣揚於王者朝廷,其用最大也。古者八歲入小學,故周官保氏掌養國子,教之六書,師古曰:「保氏,地官之屬也。保,安也。」謂象形、象事、象意、象聲、轉注、假借,造字之本也。師古曰:「象形,謂畫成其物,隨體詰屈,日、月是也。象事,即指事也,謂視而可識,察而見意,上、下是也。象意,即會意也,謂比類合誼,以見指撝,武、信是也。象聲,即形聲,謂以事為名,取譬相成,江、河是也。轉注,謂建類一首,同意相受,考、老是也。假借,謂本無其字,依聲託事,令、長是也。文字之義,總歸六書,故曰立字之本也。」漢興,蕭何草律,師古曰:「草,創造之。」亦著其法,曰:「太史試學童,能諷書九千字以上,乃得為史。又以六體試之,課最者以為尚書禦史史書令史。韋昭曰:「若今尚書蘭臺令史也。」臣瓚曰:「史書,今之太史書。」吏民上書,字或不正,輒舉劾。」六體者,古文、奇字、篆書、隸書、繆篆、蟲書,師古曰:「古文謂孔子壁中書。奇字即古文而異者也。篆書謂小篆,蓋秦始皇使程邈所作也。隸書亦程邈所獻,主於徒隸,從簡易也。繆篆謂其文屈曲纏繞,所以摹印章也。蟲書謂為蟲鳥之形,所以書幡信也。」皆所以通知古今文字,摹印章,書幡信也。古制,書必同文,不知則闕,問諸故老,至於衰世,是非無正,人用其私。師古曰:「各任私意而為字。」故孔子曰:「吾猶及史之闕文也,今亡矣夫!」師古曰:「論語載孔子之(書)〔言〕7,謂文字有疑,則當闕而不說。孔子自言,我初涉學,尚見闕文,今則皆無,任意改(治)〔作〕也8。」蓋傷其 不正。師古曰:「 ,漸也。」史籀篇者,周時史官教學童書也,與孔氏壁中古文異體。蒼頡七章者,秦丞相李斯所作也;爰曆六章者,車府令趙高所作也;博學七章者,太史令胡母敬所作也;文字多取史籀篇,而篆體復頗異,所謂秦篆者也。是時始造隸書矣,起於官獄多事,苟趨省易,師古曰:「趨讀曰趣,謂趣向之也。易音弋豉反。」施之於徒隸也。漢(書)〔興〕9,閭裏書師合蒼頡、爰曆、博學三篇,斷六十字以為一章,凡五十五章,幷為蒼頡篇。師古曰:「幷,合也,總合以為蒼頡篇也。」武帝時司馬相如作凡將篇,無復字。師古曰:「復,重也,音扶目反。後皆類此。」元帝時黃門令史游作急就篇。成帝時將作大匠李長作元尚篇,皆蒼頡中正字也,凡將則頗有出矣。至元始中,徵天下通小學者以百數,各令記字於庭中。揚雄取其有用者以作訓纂篇,順續蒼頡,又易蒼頡中重復之字,凡八十九章。臣復續揚雄作十(二)〔三〕章10,韋昭曰:「臣,班固自謂也。作十三章,後人不別,疑在蒼頡下篇三十四章中。」凡一百二章,無復字,六藝群書所載略備矣。蒼頡多古字,俗師失其讀,宣帝時徵齊人能正讀者,張敞從受之,傳至外孫之子杜林,為作訓故,幷列焉。

凡六藝一百三家,三千一百二十三篇。入三家,一百五十九篇;

出重十一篇。

六藝之文:樂以和神,仁之表也;詩以正言,義之用也;禮以明體,

明者著見,故無訓也;書以廣聽,知之術也;春秋以斷事,信之符也。五者,蓋五常之道,相須而備,而易為之原。故曰「易不可見,則乾坤或幾乎息矣」,蘇林曰:「不能見易意,則乾坤近於滅息也。」師古曰:「此上繫之辭也。幾,近也,音鉅依反。」言與天地為終始也。至於五學,世有變改,猶五行之更用事焉。師古曰:「更,互也,音工衡反。」古之學者耕且養,三年而通一藝,存其大體,玩經文而已,是故用日少而畜德多,師古曰:「畜讀曰蓄。蓄,聚也。易大畜卦象辭曰:『君子以多識前言往行,以畜其德。』」三十而五經立也。後世經傳既已乖離,博學者又不思多聞闕疑之義,師古曰:「論語稱孔子曰『多聞闕疑,慎言其餘,則寡尤』。言為學之道,務在多聞,疑則闕之,慎於言語,則少過也,故志引之。」而務碎義逃難,便辭巧說,破壞形體;師古曰:「苟為僻碎之義,以避它人之攻難者,故為便辭巧說,以析破文字之形體也。」說五字之文,至於二三萬言。師古曰:「言其煩妄也。桓譚新論云秦近君能說堯典,篇目兩字之說至十餘萬言,但說『曰若稽古』三萬言。」後進彌以馳逐,故幼童而守一藝,白首而後能言。安其所習,毀所不見,師古曰:「己所常習則保安之,未嘗所見者則妄毀誹。」終以自蔽。此學者之大患也。序六藝為九種。

諸子略

儒家

右儒五十三家,八百三十六篇。入揚雄一家〔三〕十八篇11。

儒家者流,蓋出於司徒之官,助人君順陰陽明教化者也。游文於六經之中,留意於仁義之際,祖述堯舜,憲章文武,宗師仲尼,以重其言,師古曰:「祖,始也。述,修也。憲,法也。章,明也。宗,尊也。言以堯舜為本始而遵修之,以文王、武王為明法,又師尊仲尼之道。」於道最為高。孔子曰:「如有所譽,其有所試。」師古曰:「論語載孔子之言也。言於人有所稱譽者,輒試以事,取其實效也。譽音弋於反。」唐虞之隆,殷周之盛,仲尼之業,已試之效者也。然惑者既失精微,而辟者又隨時抑揚,違離道本,師古曰:「辟讀曰僻。」苟以譁衆取寵。師古曰:「譁,諠也。寵,尊也。譁音呼華反。」後進循之,是以五經乖析,儒學 衰,此辟儒之患。師古曰:「 ,漸也。辟讀曰僻。」

道家

右道三十七家,九百九十三篇。

道家者流,蓋出於史官。歷記成敗存亡禍福古今之道,然後知秉要執本,清虛以自守,卑弱以自持,此君人南面之術也。合於堯之克攘,師古曰:「虞書堯典稱堯之德曰『允恭克讓』,言其信恭能讓也,故志引之云。攘,古讓字。」易之嗛嗛,一謙而四益,此其所長也。師古曰:「四益,謂天道虧盈而益謙,地道變盈而流謙,鬼神害盈而福謙,人道惡盈而好謙也。此謙卦彖辭。嗛字與謙同。」及放者為之,則欲絕去禮學,兼棄仁義,師古曰:「放,蕩也。」曰獨任清虛可以為治。

陰陽家

右陰陽二十一家,三百六十九篇。

陰陽家者流,蓋出於羲和之官。敬順昊天,歷象日月星辰,敬授民時,此其所長也。及拘者為之,則牽於禁忌,泥於小數,師古曰:「泥,滯也,音乃計反。」舍人事而任鬼神。師古曰:「舍,廢也。」

法家

右法十家,二百一十七篇。

法家者流,蓋出於理官。信賞必罰,以輔禮制。易曰「先王以明罰飭法」,師古曰:「噬嗑之象辭也。飭,整也,讀與敕同。」此其所長也。及刻者為之,則無教化,去仁愛,專任刑法而欲以致治,至於殘害至親,傷恩薄厚。師古曰:「薄厚者,變厚為薄。」

名家

右名七家,三十六篇。

名家者流,蓋出於禮官。古者名位不同,禮亦異數。孔子曰:「必也正名乎!名不正則言不順,言不順則事不成。」師古曰:「論語載孔子之言也。言欲為政,必先正其名。」此其所長也。及譥者為之,晉灼曰:「譥,訐也。」師古曰:「譥音工釣反。」則苟鉤(鈲)〔?〕析亂而已12。師古曰:「(鈲)〔?〕,破也,音普革反,又音普狄反。」

墨家

右墨六家,八十六篇。

墨家者流,蓋出於清廟之守。茅屋采椽,師古曰:「采,柞木也,字作棌,本從木。以茅覆屋,以棌為椽,言其質素也。采音千在反。」是以貴儉;養三老五更,是以兼愛;選士大射,是以上賢;宗祀嚴父,是以右鬼;如淳曰:「右鬼,謂信鬼神。若杜伯射宣王,是親鬼而右之。」師古曰:「右猶尊尚也。」順四時而行,是以非命;蘇林曰:「非有命者,言儒者執有命,而反勸人修德積善,政教與行相反,故譏之也。」如淳曰:「言無吉凶之命,但有賢不肖(之)善惡13。」以孝視天下,是以上同:如淳曰:「言皆同,可以治也。」師古曰:「墨子有節用、兼愛、上賢、明鬼神、非命、上同等諸篇,故志歷序其本意也。視讀曰示。」此其所長也。及蔽者為之,見儉之利,因以非禮,推兼愛之意,而不知別親疏。縱橫家

右從橫十二家,百七篇。

從橫家者流,蓋出於行人之官。孔子曰:「誦詩三百,使于四方,不能專對,雖多亦奚以為?」師古曰:「論語載孔子之言也。謂人不達於事,誦詩雖多,亦無所用。」又曰:「使乎,使乎!」師古曰:「亦論語載孔子之言,歎使者之難其人。」言其當權事制宜,受命而不受辭,此其所長也。及邪人為之,則上詐諼而棄其信。師古曰:「諼,詐言也,音許遠反。」

雜家

右雜二十家,四百三篇。入兵法。

雜家者流,蓋出於議官。兼儒、墨,合名、法,知國體之有此,師古曰:「治國之體,亦當有此雜家之說。」見王治之無不貫,師古曰:「王者之治,於百家之道無不貫綜。」此其所長也。及盪者為之,則漫羨而無所歸心。師古曰:「漫,放也。羨音弋戰反。」

農家

右農九家,百一十四篇。

農家者流,蓋出於農稷之官。播百穀,勸耕桑,以足衣食,故八政一曰食,二曰貨。孔子曰「所重民食」,師古曰:「論語載孔子稱殷湯伐桀告天辭也。言為君之道,所重者在人之食。」此其所長也。及鄙者為之,

以為無所事聖王,師古曰:「言不須聖(主)〔王〕14,天下自治。」欲使君臣並耕,誖上下之序。師古曰:「誖,亂也,音布內反。」

小說家

右小說十五家,千三百八十篇。

小說家者流,蓋出於稗官。如淳曰:「稗音鍛家排。九章『細米為稗』。街談巷說,其細碎之言也。王者欲知閭巷風俗,故立稗官使稱說之。今世亦謂偶語為稗。」師古曰:「稗音稊稗之稗,不與鍛排同也。稗官,小官。漢名臣奏唐林請省置吏,公卿大夫至都官稗官各減什三,是也。」街談巷語,道聽塗說者之所造也。孔子曰:「雖小道,必有可觀者焉,致遠恐泥,是以君子弗為也。」師古曰:「論語載孔子之言。泥,滯也,音乃細反。」然亦弗滅也。閭裏小知者之所及,亦使綴而不忘。如或一言可采,此亦芻蕘狂夫之議也。

凡諸子百八十九家,四千三百二十四篇。出蹵 一家,二十五篇。

諸子十家,其可觀者九家而已。皆起于王道既微,諸侯力政,時君世主,好惡殊方,師古曰:「好音呼到反。惡音一故反。」是以九家之(說)〔術〕蠭出並作15,師古曰:「蠭與鋒同。」各引一端,崇其所善,以此馳說,取合諸侯。其言雖殊,辟猶水火,相滅亦相生也。師古曰:「辟讀曰譬。」仁之與義,敬之與和,相反而皆相成也。易曰:「天下同歸而殊塗,一致而百慮。」師古曰:「下繫之辭。」今異家者各推所長,窮知究慮,以明其指,雖有蔽短,合其要歸,亦六經之支與流裔。師古曰:「裔,衣末也。其於六經,如水之下流,衣之末裔。」使其人遭明王聖主,得其所折中,皆股肱之材已。師古曰:「已,語終辭。」仲尼有言:「禮失而求諸野。」師古曰:「言都邑失禮,則於外野求之,亦將有獲。」方今去聖久遠,道術缺廢,無所更索,師古曰:「索,求也。」彼九家者,不猶瘉於野乎?師古曰:「瘉與愈同。愈,勝也。」若能修六藝之術,而觀此九家之言,舍短取長,則可以通萬方之略矣。師古曰:「舍,廢也。」

詩賦略

屈原賦之屬陸賈賦之屬孫卿賦之屬雜賦之屬歌詩

凡詩賦百六家,千三百一十八篇。入揚雄八篇。

傳曰:「不歌而誦謂之賦,登高能賦可以為大夫。」言感物造耑,材知深美,師古曰:「耑,古端字也。因物動志,則造辭義之端緒。」可與圖事,故可以為列大夫也。古者諸侯卿大夫交接鄰國,以微言相感,當揖讓之時,必稱詩以諭其志,蓋以別賢不肖而觀盛衰焉。故孔子曰「不學詩,無以言」也。師古曰:「論語載孔子戒伯魚之辭也。」春秋之後,周道 壞。師古曰:「 ,漸也。」聘問歌詠不行於列國。學詩之士逸在布衣,而賢人失志之賦作矣。大儒孫卿及楚臣屈原離讒憂國,皆作賦以風,師古曰:「離,遭也。風讀曰諷。次下亦同。」咸有惻隱古詩之義。其後宋玉、唐勒,漢興,枚乘、司馬相如,下及揚子雲,競為侈麗閎衍之詞,沒其風諭之義。是以揚子悔之,曰:「詩人之賦麗以則,辭人之賦麗以淫。師古曰:「辭人,言後代之為文辭。」如孔氏之門人用賦也,則賈誼登堂,相如入室矣,如其不用何!」師古曰:「言孔氏之門既不用賦,不可如何。謂賈誼、相如無所施也。」自孝武立樂府而采歌謠,於是有代趙之謳,秦楚之風,皆感於哀樂,緣事而發。亦可以觀風俗,知薄厚云。

〔序〕詩賦為五種。16

汉书食货志上译文

《尚书·洪范》篇论述先王治理国家的八项政务,一是农业生产,二是工商贸易。农业生产说的是要种植好的五谷作为粮食;工商贸易说的是适宜穿的布和丝织品及用的金银铜铁铅龟壳贝壳钱币等,由于有这些东西,老百姓赖以生财牟利,互通有无。二者都是关系国计民生的头等大事,它兴起于神农氏时代。据说神农氏,“砍削木头做耜(一种类似锹的农具),弯曲木头做耒(象木叉的农具),并以耕耘的好处,教导百姓”,从此,粮食便充足了。那时实行“中午开始集市贸易,招徕全国的百姓,聚集各地的财物,交易完了就回去,各人获得自己所需的东西”,因而财物便开始流通了。由于粮食充足,财物流通,这样国家才会殷实,人民才能富裕,因而教育感化人民的事情才得以实现。到皇帝以后,据《易经》的记述,“这时器币使用不便利,于是便改变币制以利于通行,使百姓乐于他们的事业而不劳累”。据《尚书.虞书.尧典》篇叙述,陶唐氏尧在位的时候,命令羲仲,羲叔,和仲,和叔四人教导人民按农时进行生产活动”;《尚书.舜典》篇记述,有虞氏舜当权的时候,命令后稷解决“老百姓开始陷于饥饿”的事,可见,他们都是把农业生产放在施政的第一位。到夏虞氏代,治理洪水,把全国划分为九个地域,规划好土地田亩,各地按照居住远近情况,交纳赋税和贡献土产,劝勉百姓们互通有无,以满足彼此的需要,从而使万国共享太平。殷商,西周出现的兴盛时期,正如《诗经》,《尚书》上所叙述的,关键在于使百姓们安居乐业,生活富裕,同时教育他们。所以,《易经》指出,“天地最大的恩惠就是使万物生长,君主最宝贵的东西就是政权;用什么来巩固政权?就用仁爱:用什么来团聚百姓?就用财物。”财物这个东西,帝王用来团聚百姓,巩固政权,养育芸芸众生,遵奉顺应上天的恩德,可说是治理国家安定人民的根本。因此,有人说:“一个国家,不担忧财物少只担忧分配不平均,不担忧贫穷只担忧不能让百姓安居乐业;大概分配平均就无所谓贫富,国家团结就不愁人少,百姓安定就没有倾覆的危险。”所以,贤明的君主统治百姓,要修筑城堡让百姓安居,规划房屋井田以平均土地,开设街市商店使财货流通,设立学校以教育百姓,

国学基础作业《汉书·艺文志》序翻译

《汉书·艺文志》序翻译 自从孔子死后精要微妙之言也就中断了,七十弟子死后,经典要义的解释也就出现了分歧。所以解释《春秋》分为《左氏传》、《公羊传》、《谷梁传》、《邹氏传》、《夹氏传》五家,解《诗》的分为《毛诗》、《齐诗》、《鲁诗》、《韩诗》四家,解《易》也分为好几家。战国时合纵联横,真伪争论不休,诸子的学说纷纷混乱不清。到了秦始皇对这种状况感到害怕时,他们便烧毁文章,以愚弄百姓。汉朝建立后,革除秦朝的弊端,大规模征收书籍文章,广开献书的门路。到孝武帝时代为止,书籍残缺,竹简脱落,礼节遭到破坏,乐礼被摧毁。皇上喟然而叹道:“朕很悲哀这些事!”于是建立藏书的简策,设置了抄书的官员,一直到诸子传说,都充实到秘府。到成帝的时候,由于书籍散失的特别厉害,就派谒者陈农向天下征求分散的书籍。命令光禄大夫刘向校经传诸子诗赋,步兵校尉任宏校兵书,太史令尹咸校占卜的书,侍医李柱国校医药之书。每校完一部书,刘向就整理编目,概括其大意,录下来把它上奏给皇帝。当刘向死后,哀帝又派刘向的儿子侍中奉车都尉刘歆完成父亲的事业。刘歆于是总结所有书籍而把《七略》上奏给皇帝,所以就有了《辑略》,有了《六艺略》,《诸子略》,《诗赋略》,《兵书略》,《术数略》,和《方技略》。现在删去多余部分,只留下主要的。以使所收书篇更完备。 《易》说:“伏羲氏仰观天象,俯察地理,观察鸟兽的纹彩和土地的适应性,近的就取自自己的身体,远的就取之于万物,于是创造八卦,以通达神明的德性,以模仿万物的性情。”到了殷、周之际,纣王身居帝位,违背天意,摧残万物,文王作为诸侯顺天命而行天道,天人的预测可以得到并且能显现,于是重叠《易》的六爻,作了上下篇。孔子作了《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之类共十篇。所以说《易》的道理是很深刻的,经历了伏羲、文王、孔子三代圣人,经历了上、中、下三个远古时代。到秦始皇烧书时,《易》因为是讲卜筮的事情的,传授的人没有断绝。汉始皇建立后,田何传授《易》。到了宣帝、元帝之时,有施、孟、梁丘、京氏传授《易》学的被列入官府传授之学,而民间有费直、高相两家的学说。刘向以宫中的《古文易经》校施、孟、梁丘经,有的地方脱漏“无咎”、“悔亡”,只有费氏经与古文相同。

汉书 艺文志 翻译

汉书艺文志翻译-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

《汉书·艺文志》参考译文 从前,孔子死后,经学深远精要的言论的传授就断绝了,孔子的七十多个高才弟子死了以后,儒家思想学说的深邃之义也就产生了分歧。因此《春秋》被分成五家的传注,《诗经》分成了四家,《易经》有好几家的传注。战国时代,纵横错杂的政治形势,百家竞起,真伪混淆,互相分辩争鸣,诸子之言纷繁杂乱。到了秦代,秦始皇对这种形势产生了忧虑,就下令焚烧天下书籍,用来使百姓愚昧无知。汉朝建国之初,高祖革除了秦朝的弊政,大力收集各种文化典籍,广泛地开辟献书的途径。到了汉武帝时代,书籍的文字残缺,简册脱落,礼乐制度衰败崩溃,皇上感叹地说道:“我很痛惜这种形势啊!”于是就建立了藏书的策府,设置抄写书籍的官员,下至诸子百家的着作及民间传说,都集中到内廷秘籍之府。到汉成帝时代,因为图书严重地散失亡佚,就派遣谒者陈农向天下征求遗失散落的书籍。命令光禄大夫刘向校勘经书与传注、诸子之书及诗赋之作,命令步兵校尉任宏校勘兵书,太史令尹咸校勘天文、历法、占卜等“数术”之书,侍医李柱国校勘医药方技之书。每一种书校勘完毕,刘向就分条列出它的篇名题目,摘取归纳它的内容大意,抄录下来,上呈给皇帝。适逢刘向死了,汉哀帝又让刘向的儿子侍中奉车都尉刘歆完成他的父亲的事业。刘歆于是汇总群书而向皇上进呈他的《七略》,因此有《辑略》、有《六艺略》、有《诗赋略》、有《兵书略》、有《术数略》、有《方技略》。现在,我删去《七略》中的浮辞,选取其中的要点,用来使这部目录学着作完备成篇。 医经是推究人的血脉、经络、骨髓、阴阳、表里等生理特征,用来阐发各种疾病的根源,区分死生的界限,并且用它推断针刺、砭石、汤药、艾灸等施治的方法,调制各种药物配方的适当比例。最恰当的药剂的作用,好比磁石吸铁,依靠药物之间各自的性能,互相促进发挥作用。技术拙劣的医生违背医理,把容易治好的轻病治成了重病,把能够救活的病人治死。 医学经典中的方剂,是根据草木矿物等各种药物的寒温性质,诊察疾病的深浅程度,凭借药物的治疗作用,考虑人对四时气候感受适应的情况,辨别五脏六腑所适宜的各种药物的性味,制成寒凉温热性能不同的药剂,用来疏通闭塞,解除郁结,使身体回复到正常。至于治疗失当的医生,用热药来增加病人的内热,用寒药来增加病人的内寒,造成精气在内里受伤,却不能在外表显露,这是他们严重失误的地方啊。所以有句谚语说:“有了病不去找那种庸医治疗,自行调养,也能自愈,常常能符合医理。” 房中着作,是使男女情爱性情达到极点,运用最高深的房中养生之道进行交合的着作。因此先代英明的帝王制作室外音乐用来节制房中的情欲,并为此节制修饰。《左传·昭公元年》说:“先代圣王制作音乐,是用来节制各种事情的。”房中着作能使人既享房事之乐,而又有所节制,那么就会使人气血平和,寿命长久。至于那些沉迷色欲的人不重视房中养生之道,因而就导致疾病,甚至断送性命。 神仙学着作,是用来保养人体生命的真元之气,而向身外大自然广求养生之道的着作。姑且用来净化意念,平定心境,把死与生的境域视为相同,因而在胸中就没有什么害怕了。然而有的人专门把这种事情作为职务,那么荒诞欺诈怪异迂曲文章就越来越多,这就不是圣明帝王的教化了。孔子说:“求隐暗之事,行怪异之道,后世是有人遵循的,但我不做这种事情。”医药方技,是使生命生长不息的工具,是天子之官的一种职务。远古有名医岐伯、俞拊,中古有扁鹊、医和,他们都能从诊察分析国君的病情,而推论分析出国情;根据诊视国君证候,而推知国家的政事。汉朝建立后有名医仓公。现在,他们的医术被埋没,所以要编纂整理他们的着作,并依次排列医药书为四种。 2

《汉书艺文志诸子略》原文及翻译

汉书艺文志诸子略》原文及翻译 原文: 儒家者流,盖出于司徒之官。助人君,顺阴阳,明教化者也。游文于六经之中,留意于仁义之际。?述尧、舜,宪章文、武,宗师仲尼,以重其言,于道最为高。孔子曰“如有所誉,其有所试。”唐、虞之隆,殷、周之盛,仲尼之业,己试之效者也。然惑者既失精微,而辟者又随时抑扬,违离道本。苟以哗众取宠。后进循之,是以五经乖析,儒学?? 衰。此辟儒之患。 道家者流,盖出于史官。历记成败、存亡、祸? 、古今之道。然后知秉要执本,清虚以自守,卑弱以自持,君人南面之术也。合于尧之克攘,《易》之?? 椋?磺??囊妫?似渌?。病V胺耪呶???蛴??歹裱?嫫?室澹?欢廊吻逍椋?梢晕?巍?BR> 阴阳家者流,盖出于羲、和之官。敬顺昊天,历象日月、星辰,敬授民时,此其所长也。及拘者为之,则牵于禁忌,泥于小数舍人事而任鬼神。 法家者流,盖出於理官。信赏必罚,以辅礼制。《易》曰“先生以明罚饬法。”此其所长也。及刻者为之,则无教化,去仁爱,专任刑法,而欲以致治。至于残害至亲,伤恩薄厚。 名家者流,盖出于礼官。古者名位不同,礼亦异数。孔子曰“必也正名乎名不正,则言不顺;言不顺,则事不成。”此其所长也。及?者(喜欢攻击别人隐私的人)为之,则苟钩?析乱(屈曲破碎、支离错杂)而己。 墨家者流,盖出于清庙之守。茅屋采椽,是以贵俭;养三老,五更,是以兼爱;选士大射,是以上贤;宗祀严父,是以右鬼;顺四时而行,是以非命;以孝视天下,是以上同;此其所长也。及蔽者为之,见俭之利,因以非礼;推兼爱之意,而不知别亲疏。 从横家者流,盖出于行人之官。孔子曰“诵《诗》三百,使於四方,不能专对,虽多亦奚以为?”又曰“使乎!使乎!”言其当权制宜,受命而不受辞,此其所长也。及邪人为之,则上诈谖,而弃其信。 《易》曰“天下同归而殊涂,一致而百虑。”今异家者,各推所长,穷知究虑;以明其指,虽有蔽短,合其要归,亦六经之支与流裔。使其人遭明王圣主,得其所折中,皆股肱之材已。仲尼有言“礼失而求诸野。”方今去圣久远,道术缺废,无所更索,彼诸家者,不犹愈于野乎?若能修六艺之术,而观此诸家之言,舍短取长,则可以观万方之略矣。

汉书艺文志翻译

《汉书?艺文志》译文 自从孔子死后精要微妙之言也就中断了,七十弟子死后,经典要义的解释也就出现了分歧。所以解释《春秋》分为《左氏传》、《公羊传》、《谷梁传》、《邹氏传》、《夹氏传》五家,解《诗》的分为《毛诗》、《齐诗》、《鲁诗》、《韩诗》四家,解《易》也分为好几家。战国时合纵联横,真伪争论不休,诸子的学说纷纷混乱不清。到了秦始皇对这种状况感到害怕时,他们便烧毁文章,以愚弄百姓。汉朝建立后,革除秦朝的弊端,大规模征收书籍文章,广开献书的门路。到孝武帝时代为止,书籍残缺,竹简脱落,礼节遭到破坏,乐礼被摧毁。皇上喟然而叹道:“朕很悲哀这些事!”于是建立藏书的简策,设置了抄书的官员,一直到诸子传说,都充实到秘府。到成帝的时候,由于书籍散失的特别厉害,就派谒者陈农向天下征求分散的书籍。命令光禄大夫刘向校经传诸子诗赋,步兵校尉任宏校兵书,太史令尹咸校占卜的书,侍医李柱国校医药之书。每校完一部书,刘向就整理编目,概括其大意,录下来把它上奏给皇帝。当刘向死后,哀帝又派刘向的儿子侍中奉车都尉刘歆完成父亲的事业。刘歆于是总结所有书籍而把《七略》上奏给皇帝,所以就有了《辑略》,有了《六艺略》,《诸子略》,《诗赋略》,《兵书略》,《术数略》,和《方技略》。现在删去多余部分。只留下主要的,以使所收书篇更完备。 《易》说:“伏羲氏仰观天象,俯察地理,观察鸟兽的纹彩和土地的适应性,近的就取自自己的身体,远的就取之于万物,于是创造;以通达神明的德性,以模仿万物的性情。”到了殷、周之际,纣王身居帝位,违背天意,摧残万物,文王作为诸侯顺天命而行天道,天人的预测可以得到并且能显现,于是重叠《易》的六爻,作了上下篇。孔子作了《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之类共十篇。所以说《易》的道理是很深刻的,经历了伏羲、文王、孔子三代圣人,经历了上、中、下三个远古时代。到秦始皇烧书时,《易》因为是讲卜筮的事情的,传授的人没有断绝。汉始皇建立后,田何传授《易》。到了宣帝、元帝之时,有施、孟、梁丘、京氏传授《易》学的被列入官府传授之学,而民间有费直、高相两家的学说。刘向以宫中的《古文易经》校施、孟、梁丘经,有的地方脱漏“无咎”、“悔亡”,只有费氏经与古文相同。 《易》上说:“黄河中的龙马驮河图而出,洛水中的神龟背载赤文绿字而出,伏羲和大禹依照图文分别画出八卦图。”所以《尚书》的起源很久远了,到孔子时就加以撰修,上起于尧,下止于秦,共一百篇,并为它作序,说明他写作的意图。秦始皇焚书禁学,济南的伏生独自把它们藏在墙壁中。到了汉朝建立之时大都散失,只找到了二十九篇,用它们在齐、鲁间传教。到了孝宣帝时代,有《欧阳》、《大小夏侯氏》,被立在官府学宫。《古文尚书》被发现在孔子家的壁中。武帝末年,鲁共王拆毁孔子的住宅,打算扩大他的宫殿,却得到了《古文尚书》以及《礼记》、纶语》、《孝经》共几十篇,都是先秦时代的文字。共王进入孔子的住宅,听到演奏琴瑟钟磬的声音,于是感到害怕了,便停止毁房。孔安国是孔子的后代,全部得到这些书,比原先的二十九篇,多出了十六篇。孔安国把它献给了皇上。这时逢巫蛊的事情,没有被学校列入。刘向用宫中古文校欧阳、大小夏侯的三家经文,其中《酒诰》脱落一简,《召诰》脱落两简。大致是一简有二十五字的,脱落的也是二十五个宇,简上是二十二字的,脱落的也是二十二个字,文字不同的有七百多字,脱落几十个字。《尚书》是古代帝王的号令,号令对于众人,所说的不能晓然明谕,就会使听的人和做的人不明了。古文宣扬的应接近雅正,所以理解了古今语言就可知道《尚书》的意义了。 《书》上说:“诗言志,歌咏言。”所以心中有哀乐之感,就会有歌咏之声。

汉书艺文志序及方技略

《汉书·艺文志》序及方技略 [作者简介] 固字孟坚,年九岁,能属文,诵诗赋。及长,遂博贯载籍;九流百家之言,无不穷究。所学无常师,不为章句,举大义而已。性宽和容众,不以才能高人,诸儒以此慕之。《后汉书·班固传》 [著作介绍] 本书是《汉书》中载录古书目录的部分,是当时国家藏书的总目,也是现存最早的一部目录书。是东汉明帝时期班固以刘向、刘歆父子的《七略》和《别录》为依据修撰而成的。 目录学是研究图书目录工作规律的科学。“目”的含义是篇目,即一书的篇和卷的名称。“录”指叙录,即对一书的内容、作者生平事迹,对书的评价,校勘经过等,作扼要的介绍的文字,二者合起来称为目录,或曰书目。 一个完整的目录,大致包括书名、卷数、作者、版刻、提要、分类诸项内容。 [目录的作用] 1、提示指导读书学习的门径 2、可了解图书文献的某些基本情况 时代、作者、卷数,分类排纂,内容提要,版本情况等 3、可了解科学文化的成就及学术的渊源与流派 4、是收集、发掘、整理和研究中医药文献的钥匙,也是确定科研课题准备有关资料的指南 《四部总录·医药编》、《中医图书联合目录》、《全国中医图书联合目录》、《三百种医籍录》、《中国医籍考》 微言:含义深远精要的言论 七十子:刘歆《移书让太常博士》:“及夫子没而微言绝,七十子卒而大义乖。” 《春秋》:儒家经典著作之一。编年体春秋经。记载鲁隐公元年(公元前722年)至鲁哀公十四年(公元前481年)242年的历史。 战国从衡:战国时期,秦据关西,六国在关东,苏秦说六国联合抗秦叫“合纵”;张仪说六国解合纵之约以事秦叫“连横”。当时列国形势,或纵或横,变化激烈。 闵:忧虑;担心 《左传·宣公十二年》:“寡君少遭闵凶。”杜注:“闵,忧也。” 《汉书·武帝纪》:元朔五年(前124)夏六月诏曰:“盖闻导民以礼,风之以乐,今礼坏乐崩,朕甚闵焉。” 《说文》:“删,剟也。”段玉裁注:凡言删掇剟者,有所去即有所取。……删取,犹节取也,……删其要,谓取其要也。 《汉书·李寻传》:“落脉通”颜注:“落,谓经络也。” 石:砭石。颜师古注:“即石箴也。古者攻病则有砭,今其术绝矣。” 痹——痹症颜注:“风湿之病。”《素问·痹论》:“风寒湿三气杂至,合而为痹”疝——泛指体腔内容物向外突出的病症,多伴有气痛的症状,故称“疝气”“小肠气”等。 颜注:“心腹气病。” 《素问·奇病论》:“此五气之溢也,名曰脾瘅。”王冰注:“瘅,谓热病也。”

汉书艺文志重点讲义资料

《汉书·艺文志》全文翻译 《汉书·艺文志》是中国古代第一部史志目录,收录了先秦时期重要的学术著作。我国古代重要的学术流派均可从中探寻渊源。班固对先秦时期学派的划分和论述是科学、可信的,实际上可将其视作为一部先秦学术史。同时《汉书·艺文志》也创立了比较完备的史志目录的编撰体例,对后世史家编修史志目录产生了深远的影响。 《汉书·艺文志》,是我国现存最早的目录学文献。这部最早的系统性书目,是班固撰写的,简称《汉志》。属于史志书目。《汉书》十质之一,该书是作者根据刘歆《七略》增删改撰而成的,仍存六艺、诸子、方技六略三十八种的分类体系,另析“辑略”形成总序置于志首,叙述了先秦学术思想源流。其中删兵书十家,增《七略》完成后,刘向、扬雄、杜林三家于西汉所撰写的著作。总共著录图书三十八种,五百九十六家,一万三千二百六十九卷。 自从孔子死后精要微妙之言也就中断了,七十弟子死后,经典要义的解释也就出现了分歧。所以解释《春秋》分为《左氏传》、《公羊传》、《谷梁传》、《邹氏传》、《夹氏传》五家,解《诗》的分为《毛诗》、《齐诗》、《鲁诗》、《韩诗》四家,解《易》也分为好几家。战国时合纵联横,真伪争论不休,诸子的学说纷纷混乱不清。到了秦始皇对这种状况感到害怕时,他们便烧毁文章,以愚弄百姓。汉朝建立后,革除秦朝的弊端,大规模征收书籍文章,广开献书的门路。到孝武帝时代为止,书籍残缺,竹简脱落,礼节遭到破坏,乐礼被摧毁。皇上喟然而叹道:“朕很悲哀这些事!”于是建立藏书的简策,设置了抄书的官员,一直到诸子传说,都充实到秘府。到成帝的时候,由于书籍散失的特别厉害,就派谒者陈农向天下征求分散的书籍。命令光禄大夫刘向校经传诸子诗赋,步兵校尉任宏校兵书,太史令尹咸校占卜的书,侍医李柱国校医药之书。每校完一部书,刘向就整理编目,概括其大意,录下来把它上奏给皇帝。当刘向死后,哀帝又派刘向的儿子侍中奉车都尉刘歆完成父亲的事业。刘歆于是总结所有书籍而把《七略》上奏给皇帝,所以就有了《辑略》,有了《六艺略》,《诸子略》,《诗赋略》,《兵书略》,《术数略》,和《方技略》。现在删去多余部分,只留下主要的。以使所收书篇更完备。 《易》说:“伏羲氏仰观天象,俯察地理,观察鸟兽的纹彩和土地的适应性,近的就取自自己的身体,远的就取之于万物,于是创造Jk~l-,以通达神明的德性,以模仿万物的性情。”到了殷、周之际,纣王身居帝位,违背天意,摧残万物,文王作为诸侯顺天命而行天道,天人的预测可以得到并且能显现,于是重叠《易》的六爻,作了上下篇。孔子作了《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之类共十篇。所以说《易》的道理是很深刻的,经历了伏羲、文王、孔子三代圣人,经历了上、中、下三个远古时代。到秦始皇烧书时,《易》因为是讲卜筮的事情的,传授的人没有断绝。汉始皇建立后,田何传授《易》。到了宣帝、元帝之时,有施、孟、梁丘、京氏传授《易》学的被列入官府传授之学,而民间有费直、高相两家的学说。刘向以宫中的《古文易经》校施、孟、梁丘经,

《汉书·艺文志》与《隋书·经籍志》比较(1)

《汉书·艺文志》与《隋书·经籍志》比较(1) 《汉书?艺文志》与《隋书?经籍志》比较 朱珂 (郑州旅游职业学院,河南郑州450000) [摘要][关键词] 《汉书?艺文志》与《隋书-经籍志》是我国古代文化的重要典籍,同样具有很高的学术价值,但两者也存学术价值;《汉书?艺文志》;《隋书-经籍志》 只在备书书名下加上简单的注语,注语内容及其广泛,文字精要,多为考辨学术之语。《汉书?艺文志》小注文字精要,一般皆为十字以内,最少为两字。其要言不繁、抓住关键。另外,其注释中汉人且知名者略,前人或名声低者详。《汉书?艺文志》的小注兼有索引作用,有列传者注明,而且六艺、诸子两略小注较多,其他四略则寥寥无几。 《隋书?经籍志》继承了《汉书?艺文志》有总序、小序、小注的体例,并进一步完善,计有总序一篇,后序一篇,四

部类序各一篇,各类小序四十篇,附佛经小序一篇,道经小序一篇,凡四十八篇,可谓完备之至。其总序详细记述了自春秋时孔子整理古代典籍至唐修《晋书》数千年间我国古籍流散、聚集之历史。我国古籍所经历的数次灾难和历代对古籍的整理活动在《隋志》总序中都有所反映。《隋书?经籍志》小序(包括各部类序)于“辨章学术,考镜源流”最见功力。如其经部各类小序承《汉书?艺文志》作法,叙圣人抒作之意、各家传注及汉至隋各家传授废立情况。它还将著录书目中一些有特殊意义和价值,而简明小注又难以说明的书目,在各类小序中作特别说明,以明其分类,辨其源流。而史部各类小序重在说明分类之缘由,如正史类小序记述了《史记》、《汉书》、《j国志》及《东观汉记》的成书过程。其中某些小序叙述具有史料价值,此外像佛经、道经小序也为《隋书?经籍志》所仅见。道经类小序述及道经之产生、道经之流传。佛经类小序述及佛经之产生、佛经传入中国的过程、佛经在中国的翻译及流传。《隋书?经籍志》采取“今考现存”的著录法反映隋代现实藏书,而把隋代已散佚之本子、已残缺的本子或梁代别本,“约文绪义”,“各列本条之下”(《隋书-经籍志?总序》),作为注文,以资参考。这是《隋书?经籍志》的极大特点,也是其胜过《汉书?艺文志》和其他史志目录的地方,以此保存了许多隋以前旧目录里的著录。

大小序(汉书艺文志、四库总目)

《漢書·藝文志》: 昔仲尼沒而微言絕,七十子喪而大義乖。故《春秋》分為五,《詩》分為四,《易》有數家之傳。戰國從衡,真偽分爭,諸子之言紛然淆亂。至秦患之,乃燔滅文章,以愚黔首。漢興,改秦之敗,大收篇籍,廣開獻書之路。迄孝武世,書缺簡脫,禮壞樂崩,聖上喟然而稱曰:“朕甚閔焉!”於是建藏書之策,置寫書之官,下及諸子傳說,皆充秘府。至成帝時,以書頗散亡,使謁者陳農求遺書於天下。詔光祿大夫劉向校經傳諸子詩賦,步兵校尉任宏校兵書,太史令尹鹹校數術,侍醫李柱國校方技。每一書已,向輒條其篇目,撮其指意,錄而奏之。會向卒,哀帝複使向子侍中奉車都尉歆卒父業。歆於是總群書而奏其《七略》,故有《輯略》,有《六藝略》,有《諸子略》,有《詩賦略》,有《兵書略》,有《術數略》,有《方技略》。今刪其要,以備篇籍。(總序) …… 右儒五十三家,八百三十六篇。

儒家者流,蓋出於司徒之官,助人君順陰陽明教化者也。游文於六經之中,留意于仁義之際,祖述堯舜,憲章文武,宗師仲尼,以重其言,于道最為高。孔子曰:“如有所譽,其有所試。”唐虞之隆,殷周之盛,仲尼之業,已試之故者也。然惑者既失精微,而辟者又隨時抑揚,違離道本,苟以嘩眾取寵。後進循之,是以五經乖析,儒學浸衰,此辟儒之患。(小序) …… 右道三十七家,九百九十三篇。 道家者流,蓋出於史官,曆記成敗存亡禍福古今之道,然後知秉要執本,清虛以自守,卑弱以自持,此君人南面之術也。合於堯之克攘,《易》之嗛嗛,一謙而四益,此其所長也。及放者為之,則欲絕去禮學,兼棄仁義,曰獨住清虛可以為治。 …… 右陰陽二十一家,三百六十九篇。 陰陽家者流,蓋出於羲和之官,敬順昊天,曆象日月星辰,敬授民時,此其所長也。及拘者為之,則牽於禁忌,泥于小數,舍人

精选医古文重点-汉书艺文志序及方技略

汉书艺文志序及方技略 1、了解《汉书·艺文志》是我国现存最早的目录学文献,《方技略》的大致内容。 2、了解秦汉以来图书典籍的播迁经历。掌握课文中的重要词语。文章难点:对《方技略》中神仙、房中两种应予以正确评价。(一)用字和词语1、燔(灭) 2、闵 1、(仲尼) 没 2、从衡 3、(之) 败 4、书 (缺) 5、建 (藏书之策) 6、诏(光禄大夫) 7、数术 8、条 (其篇目) 9、指意 10、删 (其要) 11、原 (人血脉) 12、起 (百病) 13、度 (箴石) 13、(假药味之) 滋 14、因(气感)

15、辩(五苦) 16、水火 17、(于)平 18、及(失) 19、中医 20、(之) 际 21、节文 22、寿考 23、怵惕 24、(有)述 25、(一) 守 26、原(诊) 27、晻昧 28 序 ( 方技 ) (三)今译 1 、战国从衡,真伪分争,诸子之言纷然殽乱。至秦患之,乃燔灭文章,以愚黔首。 译文:战国纵横错杂,群雄纷争,诸子各家学说杂出纷乱。到了秦朝,为这件事担忧,于是焚烧书籍,用来愚弄平民。 2 、医经者,原人血脉、经落、骨髓、阴阳、表里,以起百病之 本,死生之分,而用度箴石汤火所施,调百药齐和之所宜。 译文:医经是推求人的血脉、经络、骨髓、阴阳、表里等生

理特征,用来阐发人体的本源,区分死生的界限,而 酌情采用针刺、砭石、汤药、艾灸等治疗方法,调配 各种药剂以适应治病需要。 3 、经方者,本草石之寒温,量疾病之浅深,假药味之滋,因气 感之宜,辩五苦六辛,致水火之齐,以通闭解结,反之于平。 译文:经方是根据药物的寒温,测度疾病的深浅,凭借药物性味的功能,依据气候感应适宜的情况,辨明药物各 种性味,运用寒凉与温热的方剂,使郁闭疏通,使结 症解开,使身体恢复到正常的状态。

古代汉语常识填空及翻译要点

古代汉语常识填空及翻译复习要点 一、常识填空 1. 汉语的古代书面语大致有两个系统:一个是以_________为基础而形成的上古汉语书面语以及后代用这种书面语写成的作品,即通常所说的_________;一个是六朝以后在北方话基础上形成的_________先秦口语文言古白话 2.汉字是属于_________体系的文字,字形和意义有着密切关系,分析字形有助于对该汉字_________的了解。表意本义 3.关于汉字形体的构造,传统有“六书”的说法,许慎阐述六书是以汉字的________作为分析对象的。形体构造 4.请按照《汉书·艺文志》中所列六书的顺序,写下许慎《说文解字·叙》里面六书的名称:__________、__________、__________、__________、__________ 、__________。象形指事会意形声转注假借 5.“六书”中__________、______________、________________、______________是造字之法,转注和假借实际上是用字之法。象形指事会意形声 6. 形声字是由_________和_________两个部分组成的,如果一个形声字有多项意义,我们可以根据_________来辨认该字的本意或者较为原始的意义。意符声符意符 7. 我国最早的字典是东汉_________的(《_________》),它把所收录的9353个字归入_________个部首之中。许慎说文解字 540 8.中古时期汉语声调分为四声,这四声指_________、_________、_________、_________。平声上声去声入声 9.反切注音法就是用两个汉字注出另一个汉字的读音,上字取_________,下字取_________和_________,合起来就是被注字的读音。声母韵母声调 10.在汉字发展的过程中,_________的产生是一次重大的改革,它直接影响了汉字的构造,改变了篆书以前的古文字的面貌,这次演变称作_________隶书隶变 11.在秦汉以前,判断句一般不用_________,而是在谓语后面用_________字来帮助判断。系词也 12.在秦代以前,判断句中的“是”字,其实往往是用作主语或者谓语的_________。指示代词 13.在古代汉语的被动句中,通常可以在动词后面用介词_________、_________、_________、_________等字以引进行为的主动方。于为见被 14.单纯的复音词,如“葡萄”、“琵琶”,绝大部分是_________字,其中的两个字仅仅代表单纯复音词的两个_________ ,不能拆开了逐字解释。连绵音节 15.《诗经》的注解,历代有汉代_________传,汉代________笺,世称“郑笺”,以及唐代等正义。毛亨郑玄孔颖达 16.“初,郑武公娶于申,曰武姜。”“武姜”的“武”表示_________,“姜”表示_________。丈夫为武公娘家姓姜 17.诗经在编排上按作品的内容与风格分为______、_______、______三部分。其中:“风”是不同地区的土风民谣。“雅”是西周王畿内的诗歌。大雅大部分写在西周时期,一小部分写在东周初期。小雅大部分产生于西周后期和东周初期。颂:是用于宗庙祭祀的乐歌。风雅颂 18.鲁人_________所传诗学为鲁诗,齐人_________所传为齐诗,燕人_________所传为韩诗。申培辕固韩婴 19. 关于《诗经》的名称:《诗经》在孔、墨时代称为“_________”或“_________”。《论

《汉书艺文志》序及方技略

《汉书·艺文志》序及方技略 [教学目的] 1.掌握文中生僻字的读音;掌握文中出现的通假字、古字、异体字;掌握文中重点词语;掌握文中重点语句的今译;掌握文中出现的实词活用及语序变化等古汉语语法现象。2.掌握《汉书·艺文志》是我国现存最早的目录学文献,《方技略》的大致内容。 3.了解汉代图书典籍的分类整理情况。 [教授方法] 教师讲授为主,讨论式为辅。 [教授学时]3学时 [教学内容] 一、生僻字 燔朕歆疝瘅拙黔乖陨怵 二、繁体字 滅鐵條總縱劑憂 三、通假字、古今字、异体字 1、昔仲尼没()而微言绝。 2、战国从()衡()。 3、诸子之言纷然殽()乱。 4、原人血脉、经落()、骨髓。 5、辩()五苦六辛。 6、而用度箴()石汤火所施。 7、调百药齐()和之所宜。 8、以瘉()为剧。 9、反()之于平。 10、犹慈()石取铁。 11、《五脏六腑痺()十二病方》。 12、聊以盪()意平心。 13、今其技术晻()昧。 四、重点词语 1、(仲尼)没 2、从衡 3、燔(灭) 4、(之)败 5、书(缺) 6、闵(焉) 7、 诏(光禄大夫) 8、条(其篇目) 9、会(向卒) 10、卒(父业) 11、删(其 要) 12、右(医经) 13、原(人血脉) 14、起(百病) 15、用(度) 16、 度(箴石) 17、假(药味) 18、因(气感) 19、辩(五苦) 20、反(之) 21、 及(失) 22、中医 23、(之)际 24、节文 25、寿考 26、怵惕 27、索隐 28、 行怪 29、(有)述 30、(一)守 31、晻昧 32、序(方技) 五、指出语法现象 1、以愚黔首。 2、向辄条其篇目。 3、以备篇籍。 4、同死生之域。 5、生生之具。 六、今译 1、战国从衡,真伪分争,诸子之言纷然殽乱。至秦患之,乃燔灭文

高中语文课外古诗文《汉书艺文志诸子略》原文及翻译

高中语文课外古诗文《汉书艺文志诸子略》原文及翻译 原文: 儒家者流,盖出于司徒之官。助人君,顺阴阳,明教化者也。游文于六经之中,留意于仁义之际。袓述尧、舜,宪章文、武,宗师仲尼,以重其言,于道最为高。孔子曰“如有所誉,其有所试。”唐、虞之隆,殷、周之盛,仲尼之业,己试之效者也。然惑者既失精微,而辟者又随时抑扬,违离道本。苟以哗众取宠。后进循之,是以五经乖析,儒学寖衰。此辟儒之患。 道家者流,盖出于史官。历记成败、存亡、祸褔、古今之道。然后知秉要执本,清虚以自守,卑弱以自持,君人南面之术也。合于尧之克攘,《易》之嗛嗛,一谦而四益,此其所长也。及放者为之,则欲绝去礼学,兼弃仁义,曰独任清虚,可以为治。 阴阳家者流,盖出于羲、和之官。敬顺昊天,历象日月、星辰,敬授民时,此其所长也。及拘者为之,则牵于禁忌,泥于小数舍人事而任鬼神。 法家者流,盖出於理官。信赏必罚,以辅礼制。《易》曰“先生以明罚饬法。”此其所长也。及刻者为之,则无教化,去仁爱,专任刑法,而欲以致治。至于残害至亲,伤恩薄厚。 名家者流,盖出于礼官。古者名位不同,礼亦异数。孔子曰“必也正名乎!名不正,则言不顺;言不顺,则事不成。”此其所长也。及譥者(喜欢攻击别人隐私的人)为之,则苟钩釽析乱(屈曲破碎、支离错杂)而己。 墨家者流,盖出于清庙之守。茅屋采椽,是以贵俭;养三老,五更,是以兼爱;选士大射,是以上贤;宗祀严父,是以右鬼;顺四时而行,是以非命;以孝视天下,是以上同;此其所长也。及蔽者为之,见俭之利,因以非礼;推兼爱之意,而不知别亲疏。 从横家者流,盖出于行人之官。孔子曰“诵《诗》三百,使於四方,不能专对,虽多亦奚以为?”又曰“使乎!使乎!”言其当权制宜,受命而不受辞,此其所长也。及邪人为之,则上诈谖,而弃其信。 《易》曰“天下同归而殊涂,一致而百虑。”今异家者,各推所长,穷知究虑;以明其指,虽有蔽短,合其要归,亦六经之支与流裔。使其人遭明王圣主,得其所折中,皆股肱之材已。仲尼有言“礼失而求诸野。”方今去圣久远,道术缺废,无所更索,彼诸家者,不犹愈于野乎?若能修六艺之术,而观此诸家之言,舍短取长,则可以观万方之略矣。 (《汉书·艺文志·诸子略》节选) 译文: 儒家这个流派,大概出自于古代的司徒官。他们帮助国君,顺应自然,宣明教化。涵泳于六经的文章当中,特别注意仁义之间的事务,远宗尧舜的道统,近守周文王、武王的礼法,尊崇孔子为师表,加重他们言论的重要性,在各派道术当中最为崇高。孔子说:“如果对别

汉书艺文志翻译

汉书艺文志序原文 昔仲尼没而微言绝,七十子丧而大义乖。故《春秋》分为五,《诗》分为四,《易》有数家之传。战国从衡,真伪分争,诸子之言纷然□乱。至秦患之,乃燔灭文章,以愚黔首。汉兴,改秦之败,大收篇籍,广开献书之路。迄孝武世,书缺简脱,礼坏乐崩,圣上喟然而称曰:“朕甚闵焉!”于是建藏书之策,置写书之官,下及诸子传说,皆充秘府。至成帝时,以书颇散亡,使谒者陈农求遗书于天下。诏光禄大夫刘向校经传诸子诗赋,步兵校尉任宏校兵书,太史令尹咸校数术,侍医李柱国校方技。每一书已,向辄条其篇目,撮其指意,录而奏之。会向卒,哀帝复使向子侍中奉车都尉歆卒父业。歆于是总群书而奏其《七略》,故有《辑略》,有《六艺略》,有《诸子略》,有《诗赋略》,有《兵书略》,有《术数略》,有《方技略》。今删其要,以备篇辑。 翻译: [译]从前,孔于死了,就断绝了精微要妙的言辞,七十二个弟子亡了,就违背了正道,所以,《春秋》分成了五家,《诗》分成了四家,《易》有几家流传。战国时期,合纵连横,真假难分,互不相让,诸子的文辞混乱纷纷。秦始皇对这种情况感到忧虑,于是烧光文章,使人民愚昧。汉朝兴起,一改秦朝的败局,大收书籍,广开私人献书的门路。到武帝时代,书简缺失,礼坏乐崩,武帝喟然声称;“我很忧伤”于是制订收藏书的计划,设立抄写书官吏,下及诸子和传述、解说经义的书,全部充实到皇室藏书的地方。到成帝时期,因为书籍散逸得很严重,就派遣谒者陈农在全国收求失落于民间的书,诏令光禄大夫刘向校经传、诸子、诗赋的书,步兵校尉任宏校兵法的书,太史令尹成校天文历法、五行占扑的书,御医李柱国校医药、卫生的书。每—本书校毕,刘向就分条列举这些书的编章目录,摘取旨意,抄录下来,奉献给皇帝。到刘向去世,哀帝再派刘向之子侍中奉车都尉刘歆完成父业。刘歆于是聚合群书,奉献他所著的《七略》,所以有《辑略》、《六艺略》、《诸子略》、《诗赋略》、《兵书略》,《术数略》、《方技略》。我现在删去它的《辑略》.使书籍体例完备 《诸子略》 儒家 儒家者流,溢出于司徒之官,助人君、顺阴期、明教化者也。游文于六经之中,留意于仁义之阮,“狙述尧氏宪章文武”,宗师体尼,以重其言。于道最为高。孔子曰:“如有所誉,其有所试。”唐虞之隆,殷周之盛,’仲尼之业,已试之效者也。然惑者既失精他而辟者又随时抑扬,违离道本,苟以众取宠后进循之,是以五经乖折,儒学富袁,此辟儒之患。翻译: 儒家这个学派,大概是从那些帮助君主、依顺阴阳、彰明教化的司徒官中产生的。他们行文靠六经,留意在仁义,效法唐尧虞舜,遵循文王武王,尊崇并师承孔子:,借以表明白己学说的重要性。儒家认为仁义是最高阶段。孔子说:“假苦我有所称赞,必然是曾经试用过的。”唐尧虞舜的兴隆、商朝周朝的繁盛、孔子事业的发达,都说明已经尝试见效。然而,迷惑不清的人既不能选精发微,邪僻的人又时抑时扬,违背仁义,脱离本旨,胡乱地以哗众来取宠。后学遵循它,因此五经支离破散,儒家学派渐哀,这是邪僻儒生的祸患。 道家 道家者流,盖出于史官。历记成败、存亡、祸福、古今之道,然后知秉要执本,清虚以自守卑弱以自持,此君人南面之术也。合于尧之“克攘”,《易》之“嗛嗛”,‘一谦而四益,此其所长也。及放者为之,则欲绝去礼学,兼弃仁义,曰独任清虚,可以为治。 翻译: [课]道家这个学派,大概是从那些一一记下成败、存亡、祸福、古今的道理。然后知道抓住要点、掌握根本的史宫中产生的。他们自我保持着清静虚无、柔弱卑下的原则,这是国君的

《汉书艺文志诸子略》原文及翻译

《汉书艺文志xx》原文及翻译 原文: 儒家者流,盖出于司徒之官。助人君,顺阴阳,明教化者也。游文于六经之中,留意于仁义之际。?述尧、舜,宪章文、武,宗师仲尼,以重其言,于道最为高。孔子曰“如有所誉,其有所试。”唐、虞之隆,殷、周之盛,仲尼之业,己试之效者也。然惑者既失精微,而辟者又随时抑扬,违离道本。苟以哗众取宠。后进循之,是以五经乖析,儒学??衰。此辟儒之患。 道家者流,盖出于史官。历记成败、存亡、祸?、古今之道。然后知秉要执本,清虚以自守,卑弱以自持,君人南面之术也。合于尧之克攘,《易》之??椋?磺??囊妫?似渌?ひ病<胺耪呶???蛴??ダ裱?嫫?室澹?欢廊吻逍椋?梢晕? 巍?BR> 阴阳家者流,盖出于羲、和之官。敬顺昊天,历象日月、星辰,敬授民时,此其所长也。及拘者为之,则牵于禁忌,泥于小数舍人事而任鬼神。 法家者流,盖出於理官。信赏必罚,以辅礼制。《易》曰“先生以明罚饬法。”此其所长也。及刻者为之,则无教化,去仁爱,专任刑法,而欲以致治。 至于残害至亲,伤恩薄厚。 名家者流,盖出于礼官。古者名位不同,礼亦异数。孔子曰“必也正名乎!名不正,则言不顺;言不顺,则事不成。”此其所长也。及?者(喜欢攻击别人隐私的人)为之,则苟钩?析乱(屈曲破碎、支离错杂)而己。 墨家者流,盖出于清庙之守。茅屋采椽,是以贵俭;养三老,五更,是以兼爱;选士大射,是以上贤;宗祀严父,是以右鬼;顺四时而行,是以非命;以孝视天下,是以上同;此其所长也。及蔽者为之,见俭之利,因以非礼;推兼爱之意,而不知别亲疏。 从横家者流,盖出于行人之官。孔子曰“诵《诗》三百,使於四方,不能专对,虽多亦奚以为?”又曰“使乎!使乎!”言其当权制宜,受命而不受辞,此其所长也。及邪人为之,则上诈谖,而弃其信。

汉书 艺文志 翻译

《漢書·藝文志》參考譯文 从前,孔子死后,经学深远精要的言论的传授就断绝了,孔子的七十多个高才弟子死了以后,儒家思想学说的深邃之义也就产生了分歧。因此《春秋》被分成五家的传注,《诗经》分成了四家,《易经》有好几家的传注。战国时代,纵横错杂的政治形势,百家竞起,真伪混淆,互相分辩争鸣,诸子之言纷繁杂乱。到了秦代,秦始皇对这种形势产生了忧虑,就下令焚烧天下书籍,用来使百姓愚昧无知。汉朝建国之初,高祖革除了秦朝的弊政,大力收集各种文化典籍,广泛地开辟献书的途径。到了汉武帝时代,书籍的文字残缺,简册脱落,礼乐制度衰败崩溃,皇上感叹地说道:“我很痛惜这种形势啊!”于是就建立了藏书的策府,设置抄写书籍的官员,下至诸子百家的著作及民间传说,都集中到内廷秘籍之府。到汉成帝时代,因为图书严重地散失亡佚,就派遣谒者陈农向天下征求遗失散落的书籍。命令光禄大夫刘向校勘经书与传注、诸子之书及诗赋之作,命令步兵校尉任宏校勘兵书,太史令尹咸校勘天文、历法、占卜等“数术”之书,侍医李柱国校勘医药方技之书。每一种书校勘完毕,刘向就分条列出它的篇名题目,摘取归纳它的内容大意,抄录下来,上呈给皇帝。适逢刘向死了,汉哀帝又让刘向的儿子侍中奉车都尉刘歆完成他的父亲的事业。刘歆于是汇总群书而向皇上进呈他的《七略》,因此有《辑略》、有《六艺略》、有《诗赋略》、有《兵书略》、有《术数略》、有《方技略》。现在,我删去《七略》中的浮辞,选取其中的要点,用来使这部目录学著作完备成篇。 医经是推究人的血脉、经络、骨髓、阴阳、表里等生理特征,用来阐发各种疾病的根源,区分死生的界限,并且用它推断针刺、砭石、汤药、艾灸等施治的方法,调制各种药物配方的适当比例。最恰当的药剂的作用,好比磁石吸铁,依靠药物之间各自的性能,互相促进发挥作用。技术拙劣的医生违背医理,把容易治好的轻病治成了重病,把能够救活的病人治死。医学经典中的方剂,是根据草木矿物等各种药物的寒温性质,诊察疾病的深浅程度,凭借药物的治疗作用,考虑人对四时气候感受适应的情况,辨别五脏六腑所适宜的各种药物的性味,制成寒凉温热性能不同的药剂,用来疏通闭塞,解除郁结,使身体回复到正常。至于治疗失当的医生,用热药来增加病人的内热,用寒药来增加病人的内寒,造成精气在内里受伤,却不能在外表显露,这是他们严重失误的地方啊。所以有句谚语说:“有了病不去找那种庸医治疗,自行调养,也能自愈,常常能符合医理。” 房中著作,是使男女情爱性情达到极点,运用最高深的房中养生之道进行交合的著作。因此先代英明的帝王制作室外音乐用来节制房中的情欲,并为此节制修饰。《左传·昭公元年》说:“先代圣王制作音乐,是用来节制各种事情的。”房中著作能使人既享房事之乐,而又有所节制,那么就会使人气血平和,寿命长久。至于那些沉迷色欲的人不重视房中养生之道,因而就导致疾病,甚至断送性命。 神仙学著作,是用来保养人体生命的真元之气,而向身外大自然广求养生之道的著作。姑且用来净化意念,平定心境,把死与生的境域视为相同,因而在胸中就没有什么害怕了。然而有的人专门把这种事情作为职务,那么荒诞欺诈怪异迂曲文章就越来越多,这就不是圣明帝王的教化了。孔子说:“求隐暗之事,行怪异之道,后世是有人遵循的,但我不做这种事情。”医药方技,是使生命生长不息的工具,是天子之官的一种职务。远古有名医岐伯、俞拊,中古有扁鹊、医和,他们都能从诊察分析国君的病情,而推论分析出国情;根据诊视国君证候,而推知国家的政事。汉朝建立后有名医仓公。现在,他们的医术被埋没,所以要编纂整理他们的著作,并依次排列医药书为四种。

汉书艺文志诸子略序

漢書藝文志諸子略序 漢書?班固 儒家者流,蓋出於司徒之官。助人君,順陰陽,明教化者也。游文於六藝之中,留意於仁義之際。祖述堯、舜,憲章文、武,宗師仲尼,以重其言,於道最為高。孔子曰:「如有所譽,其有所試。」唐、虞之隆,殷、周之盛,仲尼之業,已試之效者也。然惑者既失精微,而辟者又隨時抑揚,違離道本,茍以譁眾取寵,後進循之,是以五經乖析,儒學浸衰;此辟儒之患。 註釋: 流:流派。 司徒:官名,掌管教育。 陰陽:儒家的陰陽之道,即天地人事的自然之道。 游文於六藝:游,習。六藝,指六經。 祖述堯舜:以堯舜為本,奉行其道。 憲章:效法。 宗師仲尼:尊奉孔子為師。宗:尊。師:師事。 重其言:增強他們學說的重要性。 如有所譽,如有所試:語出《論語?衛靈公》,謂如果我對他有所讚譽,那一定是

我試用過他。原文作「如有所譽者,其有所試矣。」 辟者:邪僻不正之人。 抑揚:上下進退,有曲解附會之意。 譁眾取寵:謂以浮誇之言迷惑大眾,以博取尊寵也。譁,誇也,虛誇。寵,尊也。乖析:支離破碎,違背本意。乖,違也。析,分歧。 浸:逐漸。 道家者流,蓋出於史官。歷記成敗、存亡、禍福、古今之道。然後知秉要執本,清虛以自守,卑弱以自持,此君人南面之術也。合於堯之克攘,易之嗛嗛,一謙而四益,此其所長也。及放者為之,則欲絕去禮學,兼棄仁義,曰獨任清虛,可以為治。 註釋: 秉要執本:把握事情的要點與根本。秉、執皆持也。 清虛:清靜虛無,老子認為清靜無為則天下就能正。 君人南面之術:1.人君,君主也。2.君人,治理人民。南面,帝王之位南向,故稱君王為南面。 克攘:能讓。攘,通「讓」。 嗛:通「謙」。