老子甲本卷后古佚书-马王堆汉墓帛书精选4

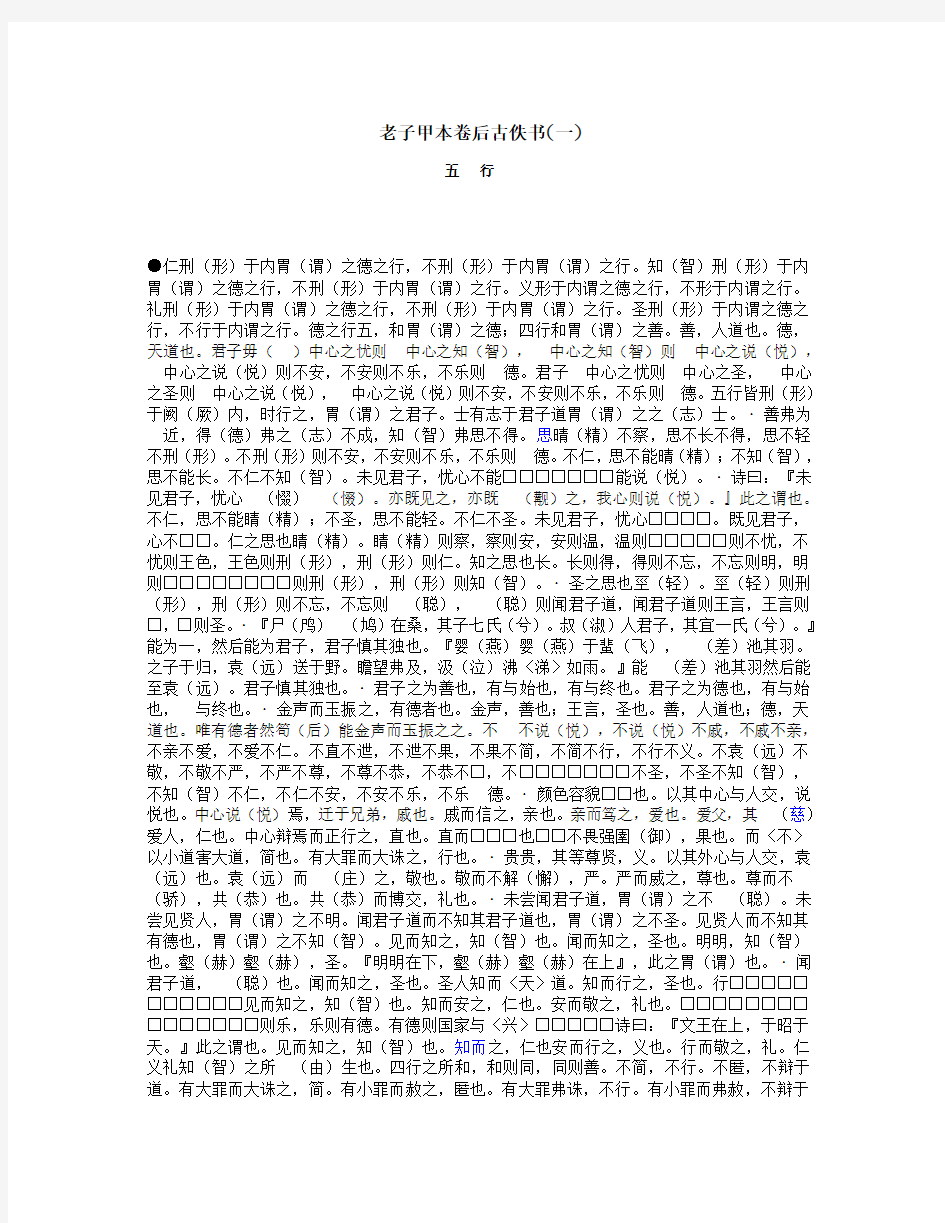

老子甲本卷后古佚书(一)

五行

●仁刑(形)于内胃(谓)之德之行,不刑(形)于内胃(谓)之行。知(智)刑(形)于内胃(谓)之德之行,不刑(形)于内胃(谓)之行。义形于内谓之德之行,不形于内谓之行。礼刑(形)于内胃(谓)之德之行,不刑(形)于内胃(谓)之行。圣刑(形)于内谓之德之行,不行于内谓之行。德之行五,和胃(谓)之德;四行和胃(谓)之善。善,人道也。德,天道也。君子毋( )中心之忧则 中心之知(智), 中心之知(智)则 中心之说(悦), 中心之说(悦)则不安,不安则不乐,不乐则 德。君子 中心之忧则 中心之圣, 中心之圣则 中心之说(悦), 中心之说(悦)则不安,不安则不乐,不乐则 德。五行皆刑(形)于阙(厥)内,时行之,胃(谓)之君子。士有志于君子道胃(谓)之之(志)士。?善弗为 近,得(德)弗之(志)不成,知(智)弗思不得。思晴(精)不察,思不长不得,思不轻不刑(形)。不刑(形)则不安,不安则不乐,不乐则 德。不仁,思不能晴(精);不知(智),思不能长。不仁不知(智)。未见君子,忧心不能□□□□□□□能说(悦)。?诗曰:『未见君子,忧心 (惙) (惙)。亦既见之,亦既 (觏)之,我心则说(悦)。』此之谓也。不仁,思不能睛(精);不圣,思不能轻。不仁不圣。未见君子,忧心□□□□。既见君子,心不□□。仁之思也睛(精)。睛(精)则察,察则安,安则温,温则□□□□□则不忧,不忧则王色,王色则刑(形),刑(形)则仁。知之思也长。长则得,得则不忘,不忘则明,明则□□□□□□□□则刑(形),刑(形)则知(智)。?圣之思也巠(轻)。巠(轻)则刑(形),刑(形)则不忘,不忘则 (聪), (聪)则闻君子道,闻君子道则王言,王言则□,□则圣。?『尸(鸤) (鸠)在桑,其子七氏(兮)。叔(淑)人君子,其宜一氏(兮)。』能为一,然后能为君子,君子慎其独也。『婴(燕)婴(燕)于蜚(飞), (差)池其羽。之子于归,袁(远)送于野。瞻望弗及,汲(泣)沸〈涕〉如雨。』能 (差)池其羽然后能至袁(远)。君子慎其独也。?君子之为善也,有与始也,有与终也。君子之为德也,有与始也, 与终也。?金声而玉振之,有德者也。金声,善也;王言,圣也。善,人道也;德,天道也。唯有德者然笱(后)能金声而玉振之之。不 不说(悦),不说(悦)不戚,不戚不亲,不亲不爱,不爱不仁。不直不迣,不迣不果,不果不简,不简不行,不行不义。不袁(远)不敬,不敬不严,不严不尊,不尊不恭,不恭不□,不□□□□□□□不圣,不圣不知(智),不知(智)不仁,不仁不安,不安不乐,不乐 德。?颜色容貌□□也。以其中心与人交,说悦也。中心说(悦)焉,迁于兄弟,戚也。戚而信之,亲也。亲而笃之,爱也。爱父,其 (慈)爱人,仁也。中心辩焉而正行之,直也。直而□□□也□□不畏强圉(御),果也。而〈不〉以小道害大道,简也。有大罪而大诛之,行也。?贵贵,其等尊贤,义。以其外心与人交,袁(远)也。袁(远)而 (庄)之,敬也。敬而不解(懈),严。严而威之,尊也。尊而不 (骄),共(恭)也。共(恭)而博交,礼也。?未尝闻君子道,胃(谓)之不 (聪)。未尝见贤人,胃(谓)之不明。闻君子道而不知其君子道也,胃(谓)之不圣。见贤人而不知其有德也,胃(谓)之不知(智)。见而知之,知(智)也。闻而知之,圣也。明明,知(智)也。壑(赫)壑(赫),圣。『明明在下,壑(赫)壑(赫)在上』,此之胃(谓)也。?闻君子道, (聪)也。闻而知之,圣也。圣人知而〈天〉道。知而行之,圣也。行□□□□□□□□□□□见而知之,知(智)也。知而安之,仁也。安而敬之,礼也。□□□□□□□□□□□□□□□则乐,乐则有德。有德则国家与〈兴〉□□□□□诗曰:『文王在上,于昭于天。』此之谓也。见而知之,知(智)也。知而之,仁也安而行之,义也。行而敬之,礼。仁义礼知(智)之所 (由)生也。四行之所和,和则同,同则善。不简,不行。不匿,不辩于道。有大罪而大诛之,简。有小罪而赦之,匿也。有大罪弗诛,不行。有小罪而弗赦,不辩于

道。简之为言也猷(犹)贺(加),大而罕者。匿之为言也猷(犹)匿,匿小而轸者。简,义之方也。匿,仁之方也。刚,义之方 (也)。柔,仁之方也。诗曰:『不 不救,不刚不柔。』此之胃(谓)也。?君子杂(集)泰(大)成。能进之为君子,不能进,客(各)止于其里。大而罕者,能有取焉。小而轸者,能有取焉。索纑纑,达于君子道,胃(谓)之贤。?君子,知而举之,胃(谓)之尊贤。君子,从而事之,胃(谓)之尊贤。前,王公之尊贤者也。后,士之尊贤者也。耳目鼻口手足六者,心之役也。心曰唯,莫敢不唯。心曰诺,莫敢不诺。心曰进,莫敢不进。心曰浅,莫敢不浅。和则同,□□□目而知之胃(谓)之进之。辟(譬)而知之,胃(谓)之进之。谕(喻)而知之,胃(谓)之进之。□□□□□也。设〈诗〉曰:『上帝临女(汝),毋腻(贰)尔心。』此之胃(谓)也。天生诸其人,天也。其人施诸人,□也。其人施诸人,不得其人,不为法。?闻君子道而说(悦),好仁者也。闻道而畏,好义者也。闻道而共(恭),好礼者也。闻而乐,有德者也。

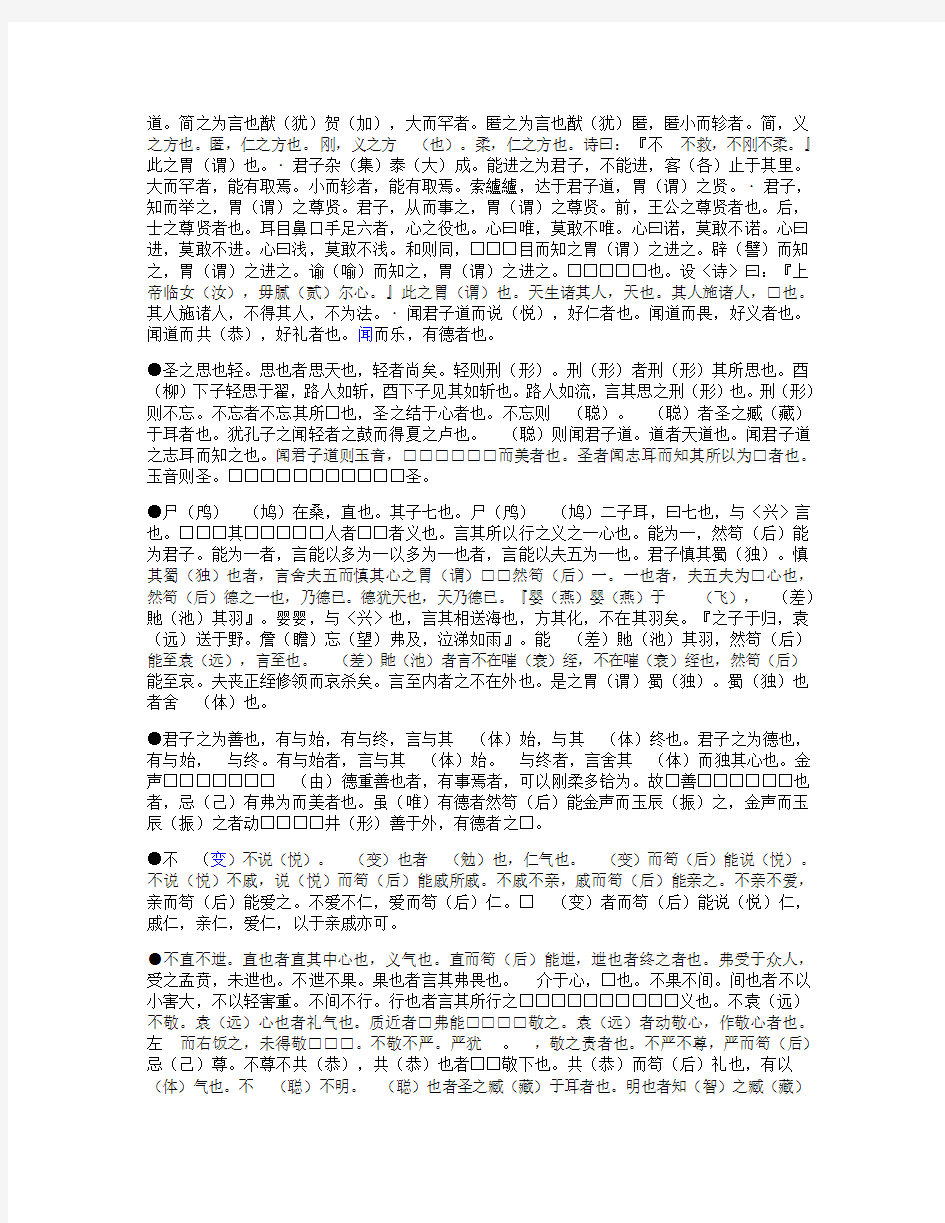

●圣之思也轻。思也者思天也,轻者尚矣。轻则刑(形)。刑(形)者刑(形)其所思也。酉(柳)下子轻思于翟,路人如斩,酉下子见其如斩也。路人如流,言其思之刑(形)也。刑(形)则不忘。不忘者不忘其所□也,圣之结于心者也。不忘则 (聪)。 (聪)者圣之臧(藏)于耳者也。犹孔子之闻轻者之鼓而得夏之卢也。 (聪)则闻君子道。道者天道也。闻君子道之志耳而知之也。闻君子道则玉音,□□□□□□而美者也。圣者闻志耳而知其所以为□者也。玉音则圣。□□□□□□□□□□□圣。

●尸(鸤) (鸠)在桑,直也。其子七也。尸(鸤) (鸠)二子耳,曰七也,与〈兴〉言也。□□□其□□□□□人者□□者义也。言其所以行之义之一心也。能为一,然笱(后)能为君子。能为一者,言能以多为一以多为一也者,言能以夫五为一也。君子慎其蜀(独)。慎其蜀(独)也者,言舍夫五而慎其心之胃(谓)□□然笱(后)一。一也者,夫五夫为□心也,然笱(后)德之一也,乃德已。德犹天也,天乃德已。『婴(燕)婴(燕)于 (飞), (差)貤(池)其羽』。婴婴,与〈兴〉也,言其相送海也,方其化,不在其羽矣。『之子于归,袁(远)送于野。詹(瞻)忘(望)弗及,泣涕如雨』。能 (差)貤(池)其羽,然笱(后)能至袁(远),言至也。 (差)貤(池)者言不在嗺(衰)绖,不在嗺(衰)绖也,然笱(后)能至哀。夫丧正绖修领而哀杀矣。言至内者之不在外也。是之胃(谓)蜀(独)。蜀(独)也者舍 (体)也。

●君子之为善也,有与始,有与终,言与其 (体)始,与其 (体)终也。君子之为德也,有与始, 与终。有与始者,言与其 (体)始。 与终者,言舍其 (体)而独其心也。金声□□□□□□□ (由)德重善也者,有事焉者,可以刚柔多铪为。故□善□□□□□□也者,忌(己)有弗为而美者也。虽(唯)有德者然笱(后)能金声而玉辰(振)之,金声而玉辰(振)之者动□□□□井(形)善于外,有德者之□。

●不 (变)不说(悦)。 (变)也者 (勉)也,仁气也。 (变)而笱(后)能说(悦)。不说(悦)不戚,说(悦)而笱(后)能戚所戚。不戚不亲,戚而笱(后)能亲之。不亲不爱,亲而笱(后)能爱之。不爱不仁,爱而笱(后)仁。□ (变)者而笱(后)能说(悦)仁,戚仁,亲仁,爱仁,以于亲戚亦可。

●不直不迣。直也者直其中心也,义气也。直而笱(后)能迣,迣也者终之者也。弗受于众人,受之孟贲,未迣也。不迣不果。果也者言其弗畏也。 介于心,□也。不果不间。间也者不以小害大,不以轻害重。不间不行。行也者言其所行之□□□□□□□□□□义也。不袁(远)不敬。袁(远)心也者礼气也。质近者□弗能□□□□敬之。袁(远)者动敬心,作敬心者也。左 而右饭之,未得敬□□□。不敬不严。严犹 。 ,敬之责者也。不严不尊,严而笱(后)忌(己)尊。不尊不共(恭),共(恭)也者□□敬下也。共(恭)而笱(后)礼也,有以 (体)气也。不 (聪)不明。 (聪)也者圣之臧(藏)于耳者也。明也者知(智)之臧(藏)

于目者也。 (聪),圣之始也。明,知(智)之始也。故曰不 (聪)明则不圣知(智),圣知(智)必 (由) (聪)明。圣始天,知(智)始人。圣为崇,知(智)为广。不知(智)不仁。不知所爱则何爱?言仁之乘知而行之。不仁不安。仁而能安,天道也。不安不乐。安也者言与其 (体)偕安也者也。安而笱(后)能乐。不乐 德。乐也者流 (体),机然忘寒,忘寒,德之至也。乐而笱(后)有 (德)。

□□□□□□ (变)也者 (勉) (勉)也,孙(逊)孙(逊)也,能行 (变)者也。能行 (变)者□□心说(悦),心□然笱(后)颜色容貌温以说(悦), (变)也。以其中心与人交,说(悦)也。 □□□□□□□是□说(悦)已。人无说(悦)心也者,弗迁于兄弟也。迁于兄弟,戚也。言迁其□□于兄弟而能相戚也。兄弟不相耐(能)者,非 所用说(悦)心也。弗迁于兄弟也。戚而信之,亲也,言信其□也。 (剐)而四 (体),予女(汝)天下,弗为也。 (剐)如(汝)兄弟,予女(汝)天下,弗 也。是信之已。信其□而笱(后)能相亲。亲也而筑(笃)之,爱也。筑(笃)之者厚,厚亲而笱(后)能相爱也。爱父,其杀爱人,仁也,言爱父而笱(后)及人也。爱父而杀其邻□子,未可胃(谓)仁也。

●中心辩焉而正行之,直也。有天下美饮食于此,许(吁) (嗟)而予之,中心弗 也。恶许(吁) (嗟)而不受许(吁)差(嗟)。正行之直。直也而遂之迣。迣也者,遂直者,直者也。□贵□□□□□□□□□□迣迣也□弗畏强御,果也。强御者,勇力者,胃□□□□□□□□□之以□□□ 介于心,果也。不以小道害大道,间也。间也者,不以小爱害大爱,不以小义害大义也。见其生也,不食其死也。 (然)亲执株(诛),间也。有大罪而大诛之,行也。 罪而杀人,有死弗为之矣。然而大诛之者,知所以诛人之道而□焉,故胃(谓)之行。贵贵,其等尊贤,义也。贵贵者,贵众贵也。贤贤,长长,亲亲,爵爵,譔(选)贵者 私焉。其等尊贤,义也。尊贤者,言等贤者也,言譔(选)贤者也,言足诸上位。此非以其贵也,此其义也。贵贵而不尊贤,未可胃(谓)义也。

●以其外心与人交,袁(远)也。外心者非有它(他)心也。同之心也,而有胃(谓)外心也,而有胃(谓)中心。中心者, 然者。外心者也,其 (愿) 然者也,言之心交袁(远)者也。袁(远)而庄之,敬。敬也者□□□□□□□□□严。严也者,敬之不解(懈)者,□之责(积)者也。是厌□□□□□□□□□□□□□之,有(又)从而畏忌之,则夫间。何 (由)至乎才(哉)?是必尊矣。尊而不骄,恭也,言尊而不有□□已事君与师长者,弗胃(谓)共(恭)矣。故斯( )役人之道□□共(恭)焉。共(恭)生于尊者。恭而博交,礼也。伯者辩也,言其能柏,然笱(后)礼也。

●未尝闻君子之道,谓之不 (聪)。同之闻也,独不色然于君子道,故胃(谓)之不 (聪)。未尝见贤人胃(谓)之不明。同之见也,独不色贤人,故胃(谓)之不明。闻君子道而不知其君子道也,胃(谓)人胃(谓)之不圣。闻君子道而不色然,而不知其天之道也,胃(谓)之不圣。见贤人而不知其有 (德)也,谓之不知(智)。见贤人而不色然,不知其所以为之,故胃(谓)之不知(智)。闻而知之,圣也。闻之而遂知其天之道也,圣也。见而知之,知(智)也。见之而遂知其所以为之,□□知也。明明,知□□也者, (由)所见知所不见也。赤(赫)赤(赫),圣貌也,□□言□□□□□□□□□『明明在下,赤(赫)赤(赫)在尝(上)』,此之胃(谓)也。明者始在下,赤(赫)者始在尝(上),□□□□□胃(谓)圣知(智)也。

●闻君子道, (聪)也。同之闻也,独色然辩于君子道,道者圣之臧(藏)于耳者也。闻而知之,圣也。闻之而遂知其天之道也,是圣矣。圣人知天之道。道者,所道也。知而行之,义也。知君子之所道而 然行之,义气也。行之而时, (德)也。时者,和也。和也者,惠也。见贤人,明也。同之见也,独色然辩于贤人,明也。明也者,知(智)之臧(藏)于目者。明则见贤人,贤人而知之,曰:何居?孰休烝此而遂得之,是知(智)也。知而安之,仁也。知君子所道而 ,然安之者,仁气也。行而敬之,礼也。既安之止矣,而有〈又〉秋(愀)秋(愀)

然而敬之者,礼气也。□□□□天道□。仁义,礼乐所 (由)生也,言礼乐之生于仁义□□□□□□□□□□□□□乐和者,有猷(犹)五声之和也。乐者言其流 (体)也,机然忘寒也。忘寒, (德)之至也。乐而笱(后)有 (德),有德而国家与〈兴〉。国家与〈兴〉者,言天下之与〈兴〉仁义也,言其□□乐也。『文王在尚(上),于昭于天』,此之胃(谓)也,言大 (德)备成矣。

●见而知之,知(智)也。见者□也。知(智)者,言 (由)所见知所不见也。知而安之,仁也。知君子所道而 然?安之者,仁气也。安而行之,义也。既安之矣,而 然行之,义气也。行而敬之,礼也。既行之矣,又秋(愀)秋(愀)然敬之者,礼气也。所安,所行,所敬,人道也。仁知(智),礼之所 (由)生也。言礼智生于仁义也。四行之所和,言和仁义也。和则同。和者有犹五声之和也。同者□约也,与心若一也。言舍夫四也,而四者同于善心也。同,善之至也。同则善矣。

□□□□□□□人行之大。大者,人行之□然者也。世子曰:『人有恒道,达□□□□□□间也,间则行矣。』不匿,不辩于道。匿者,言人行小而轸者也。小而实大,大之者也。世子曰:『知轸之为轸也,斯公然得矣。』轸者多矣。公然者,心道也。有小罪而赦之,匿也。有大罪而弗□诛,不行也。有小罪而弗赦,不辨于道也。间为言犹衡也,大而炭者,直之也。不周□四者,不辨于道也。有大罪而大诛之,间。匿为言也犹匿。匿小而轸者,直之也。间,义之方也。匿,仁之方也。言仁义之用心之所以异也。义之尽,间也。仁之尽,匿。大□加大者,大仁加仁小者。故义取间而仁取匿。诗员(云):『不 不 ,不刚不柔』,此之胃(谓)也。 者强也, 者急也。非强之也,非急之也,非刚之也,非柔之也,言 所称焉也。此之胃(谓)者,言仁义之和也。

●君子集大成。成也者,犹造之也,犹具之也。大成也者,金声玉辰(振)之也。唯金声而玉振之者,然笱(后)忌(己)仁而以人仁,忌(己)义而以人义。大成至矣,神耳矣,人以为弗可为□□ (由)至焉耳,而不然。能谁(进)之为君子,弗能进,各止于其里。能进端,能终端,则为君子耳矣。弗能进,各各止于其里。不庄(藏)尤割(害)人,仁之理也。不受许(吁) (嗟)者,义之理也。弗能进也,则各止于其里耳矣。终(充)其不庄(藏)尤割(害)人之心,而仁腹(覆)四海;终(充)其不受许(吁) (嗟)之心,而义襄天下。仁 (覆)四海、义襄天下而成, (由)其中心行之,亦君子已。大而炭者,能有取焉。大而炭也者,言义也。能有取焉也者,能行之。小而轸者,能有取焉。小而轸者,言仁也。能有取焉者也,能行之也。衡卢卢达于君子道谓之贤,衡卢卢也者,言其达于君子道也。能仁义而遂达于君子道胃(谓)之贤也。君子知而举之,胃(谓)之尊贤。君子知而举之也者。犹尧之举舜□□之举伊尹也。举之也者,成(诚)举之也。知而弗举,未可胃(谓)尊贤。君子从而士(事)之也者,犹颜子、子路之士(事)孔子也。士(事)之者成(诚)士(事)之也。知而弗士(事),未可胃(谓)尊贤也。前,王公之尊贤者也。后,士之尊贤者也。直之也。

●耳目鼻口手足六者,心之役也。耳目也者,说(悦)声色者也。鼻口者,说(悦) (臭)味者也。手足者说(悦) 余者也。心也者,说(悦)仁义者也。之数 (体)者皆有说(悦)也,而六者为心役,何也?曰:心贵也。有天下之美声色于此,不义则不听弗视也。有天下之美 (臭)味于此,不义则弗求弗食也。居而不间尊长者,不义则弗为之矣,何居?曰几(岂)不□□□小不胜大,贱不胜贵也才(哉)?故曰:心之役也。耳目鼻口手足六者,人□□□ (体)之小者也。心,人□□人 (体)之大者也,故曰君也。心曰虽(唯),莫敢不虽(唯)。心曰虽(唯),耳目鼻口手足音声 (貌)色皆虽(唯),是莫敢不虽(唯)也。若(诺)亦然,进亦然,退亦然。心曰深,莫敢不深。心曰浅,莫敢不浅。深者甚也。浅者不甚也。深浅有道矣。故父謼(呼),口□食则堵(吐)之,手执□则投之,虽(唯)而不若(诺),走而不趋。是莫敢不深也,于兄则不如是其甚也,是莫敢不浅也。和则同。和也者小 (体) (便)

(便)然不 于心也,和于仁义。仁义心同者,与心若一也。□约也,同于仁,仁义心也同则善耳。

●目而知之,胃(谓)之进之。弗目也,目则知之矣。知之则进耳。目之也者,比之也。『天监在下,有命既杂』者也,天之监下也,杂命焉耳。遁(循)草木之生(性)则有生焉,而 好恶。循禽兽之生(性)则有好恶焉,而 礼义焉。遁(循)人之生(性)则巍然知其好仁义也。不遁(循)其所以受命也,遁(循)之则得之矣。是目之已。故目万物之生(性)而□□独有仁义也,进耳。『文王在上,于昭于天』,此之胃(谓)也。文王源耳目之生(性)而知其好声色也,源鼻口之生(性)而知其好 (臭)味也,源手足之生(性)而知其好 余也,源心之生(性)则巍然知其好仁义也。故执之而弗失,亲之而弗离,故卓然见于天,箸于天下。无它(他)焉,目也。故目人 (体)而知其莫贵于仁义也,进耳。

●辟(譬)而知之,胃(谓)之进之。弗辟(譬)也,辟(譬)则知之矣,知之则进耳。辟(譬)丘之与山也,丘之所以不□名山者,不责(积)也。舜有仁,我亦有仁,而不如舜之仁,不责(积)也。舜有义,而我亦有义,而不如舜之义,不责积也,辟(譬)比(此)之而知吾所以不如舜,进耳。榆(喻)而知之胃(谓)之进之。弗榆(喻)也,榆(喻)则知之矣,知之则进耳。榆(喻)之也者,自所小好榆(喻)虖(乎)所大好,『茭(窈)芍(窕)淑女,寤 (寐)求之』,思色也。『求之弗得,唔(寤) 思伏』,言其急也。『 (悠)才(哉), (悠)才(哉),婘槫(转)反厕(侧)』,言其甚□□。□如此其甚也,交诸父母之厕(侧),为诸?则有死弗为之矣。交诸兄弟之厕(侧),亦弗为也。交诸邦人之厕(侧),亦弗为也。畏父兄,其杀畏人,礼也。 (由)色榆(喻)于礼,进耳。

●鐖而知之,天也。鐖也者,赍数也。唯有天德者,然苟(后)鐖而知之。『上帝临女(汝),毋 (贰) (尔)心』。上帝临女(汝),□鐖之也。毋 (贰) (尔)心,俱鐖之也。

●天生诸 〈其〉人,天也。天生诸其人也者,如文王者也。其人它(施)者(诸)人也者,如文王之它(施)者(诸)弘夭、散宜生也。其人它(施)者(诸)人,不得其人不为法。言所它(施)之者,不得如散宜生、弘夭者也,则弗为法矣。闻君子道而说(悦)者,好仁者也。道也者天道也。言好仁者之闻君子道而以之其仁也,故能说(悦)。说(悦)也者,刑(形)也。闻君子道而威(畏)好义。好义者也之闻君子道而以之其义也,故能威(畏)。威(畏)也者,刑(形)也。闻道而共(恭),好礼者也。言好礼者之闻君子道而以之其礼也,故能共(恭)。共(恭)者刑(形)也。闻道而乐,有 (德)者也。道也者天道也。言好德者之闻君子道而以夫五也为一也,故能乐。乐也者和。和者, (德)也。

老子甲本卷后古佚书(二--四)

九主

●汤用伊尹,既放夏桀以君天〔下〕,伊尹为三公,天下大(太)平。汤乃自吾,吾至(致)伊尹,乃是其能,吾达伊尹。伊尹见之,□□于汤曰:『者(诸)侯时有雠罪,过不在主。干主之不明, 下 (蔽)上□法乱常,以危主者,恒在臣。请明臣法,以绳适臣之罪。』汤曰:『非臣之罪也。主不失道,□□□□□□□主法,以绳适主之罪。』乃许伊尹。伊尹受令(命)于汤,乃论 (海)内四邦□□□□□□□□□□图,□智(知)存亡若会符者,得八主。八主适恶。剸(专)授之君一,劳□□□君一,寄一,破邦之主二, (灭)社之主二,凡与法君为九主。从古以来,存者亡者,□此九已。九主成图,请效之汤。汤乃延三公,伊尹布图陈 (策),以明法君法臣。法君者,法天地之则者。志曰天,曰地曰四时,复(覆)生万物,

神圣是则,以肥(配)天地。礼数四则,曰天纶,唯天不失乏(范),四纶□则。古今四纶,道数不代(忒),圣王是法,法则明分。后曰:『天乏(范)何也?』伊尹对曰:『天乏(范) □,复(覆)生万物,生物不物,莫不以名,不可为二名。此天乏(范)也。』后曰:『大矣才(哉)!大矣才(哉)!不失乏(范)。法则明分,何也?』伊尹对曰:『主法天,佐法地,辅臣法四时,民法万物,此胃(谓)法则。天复(覆)地载,生长收臧(藏),分四时。故曰:事分在职臣。是故受职□□臣分□□□□□臣分也。有民,主分。以 职并 (听)有职,主分也。 (听)□□敬□□诱□分□□之胃(谓)明分。』分名暨(既)定,法君之佐佐主 声。胃(谓)天之命四则,四则当□,天纶乃得。得道之君,邦出乎一道,制命在主,下不别党,邦 私门,诤(争)李(理)皆塞。』后曰:『佐主 声,何也?』伊君(尹)对曰:『故法君为官求人,弗自求也。为官者不以忘(妄)予人,故知臣者不敢诬能,□主不忘(妄)予,以分 (听)名。臣不以忘(妄)进,曰 以受也。自 者先名,先名者自责。夫先名者自 之命已。名命者符节也,法君之所以 也。法君执符以 (听),故自 之臣莫敢伪会以当其君。佐者 扁(偏)职,有分守也,谓 之命,佐主之明,并列百官之职者也。是故法君执符以职,则伪会不可□主。伪会不可□主矣,则贱不事贵,袁(远)不事近,皆反其职,信□在忌(己)心。是故□□□□□□不出其身,昼夕不离其职。故法君之邦若 人。非 人也,皆居其职也。贱不事贵,袁(远)不事则法君之佐何道别主之臣以为其党,空主之廷朝之其门。所胃(谓)法君之佐佐主 声者,此之胃(谓)也。』后曰:『至矣才(哉)!至矣才(哉)!法君法臣。木直,绳弗能罪也。木其能侵绳乎?』伊尹或(又)请陈 (策)以明八适变过之所道生。志曰:『唯天 胜,凡物有胜。』后曰:『天 胜,何也?』伊尹对曰:『胜者,物□□所以备也,所以得也。天不见端,故不可得原,是 胜。』后曰:『极卜不见?』伊尹对曰:『□故圣王□天。故曰主不法则,乃反为物。端见必得,得有巨才(哉)!得主之才(哉)!□□能用主,邦有二道,二道之邦,长诤(争)之李(理),辨党长争,□□□ ,争道得主者薨(萌)起,大干天纶,四则相侵,主轻臣重,邦多私门,挟主与□□□□□□□□□□□□失。 詏可智,以命破 (灭)。』伊尹暨(既)明八 之所道生。请命八 □。法君明分, (法)臣分定,以绳八 ,八 毕名。过在主者四,罪在臣者三,臣主同罪者二。后曰:『四主之罪,何也?』伊尹对曰:『剸(专)授失道之君也,故得乎人,非得人者也。作人邦,非用者也,用乎人者也。是□□得擅主之前,用主之邦,故制主之臣。是故 (专)授失正之君也,过在主。虽然,酉(犹)君也主吾(悟)则酉(犹)制其臣者也。』后曰:『于(呜)乎(呼)危才(哉)!得主之才(哉)!』『劳君者剸(专)授之能吾(悟)者也。□吾(悟)于剸(专)授主者也。能吾(悟)不能反道,自为其邦者,主劳臣失(佚)。为人君任臣之□□因主□□知,倚事于君,逆道也。凶归于主不君,臣主□□侵君也,未免于□□。过在主。唯(虽)然,酉(犹)君也,自制其臣者也,非作人者。 (灭)社之主□□□□□□能用威法其臣,其臣为一,以 (听)其君,恐惧而不敢尽□□,是□□□昔撝□□施□伐□ (仇) ( ),民知之 所告朔(愬)。是故同刑(形),共共谋为一,民自□此王君所明号令,□ 道,处安其民。故兵不用而邦□举。两主异过同罪, (灭)社之主也。过在上矣。』后曰:「差(嗟)!夏桀氏已夫。三臣之罪何?」伊尹对曰:『剸(专)授之臣擅主之前, 下 (蔽)上。乘主之不吾(悟),以侵其君。是故擅主之臣罪亦大矣。半君者剸(专)授而不悟者也,是故擅主之臣,见主之不吾(悟),故用其主严杀僇,□臣恐惧,然后□□□利□主之臣,成党于下,与主分权。是故□获邦之半主亦获其半,则□□□□则□危,臣主横危,危之至。是故半君之臣罪 □。』后曰:『于(呜)乎(呼),危才(哉)半君!』『寄主者半君之不吾(悟)者。□□□□臣见主之不能□□□□□□□□□□□□□则主寄矣。是故或闻道而能吾(悟),吾(悟)正其横臣者□。□□□未闻寄主之能吾(悟)者也。』后曰:『哀才(哉)寄主!臣主同罪何也?』伊尹对曰:『破邦之主剸(专)授之不吾(悟)者也。臣主同术为一以 (策)于民,百姓绝望于上,分倚父兄大臣,此王君之所因以破邦也。两主异过同罪,破邦之李(理)也,故曰臣主同罪。』法君明分,法臣分定,八 毕名。后曰:『□□九主之图,所胃(谓)守备捣具、外内 寇者,此之胃(谓)也。』后环择吾见素,乃□三公,以为葆守,藏之重屋。臣主始不相吾(忤)也。

明君

●臣以明君者必有实矣。明君之实奚若才(哉)?曰:小则能为大,弱则能为强,□□而能自尊也,此明君之实也。曰:君奚得而尊?曰:战胜则君尊功(攻)取地□□□□□□□地者务在功(攻)战而止矣。是以贤士明君,知其存功(攻)战也,故舆邦□积于兵。豚天世而 (聚)材士,不多用于 功以厚赏庆,不积藏于 益之器以利备用。 (聚)天下之良而独有之,故能乏(汜)强。强则制天下。是故善战者其城不围,善守者其地不亡。守战□邦之大务也,而贤君独积焉,故 适(敌)。当(尝)试近比之。今操百洫(镒)之璧以居中野,内非有孟贲之勇也,外非有弓有之备也,其所以侑之者有(又)非如庆忌之材也,以为不过□□ 必夺之矣。今夫万家之众,百里之地,此其为璧多矣,已而人主非有守御战 之胜李(理)也,以为軨适(敌)必危之矣。故利俞(愈)大而天下之欲之也愉(愈)甚。夫先王一人而有天下,诸侯之欲之者□□□□,而先王不失其天下□□以夫先王之守取天下,固与世异李(理)矣。先王之所以异者,何也?以夫先王者为□□□仑(抡)蚤(爪) (牙)之士,材巽(选)海内之众,简令天下之材,琐焉。其所以实邦哀〈充〉军者,皆一□之人也。夫故以氏(是)功(攻)战,天下弗敢塞。以氏(是)守御,天下弗敢试也。天〈夫〉故迁天子之乏(凡)臣、诸侯之君,天下之请□□□也,不得已于其有胜李(理)也。今其所以实邦充军者,非胜适(敌)者也。已而曰我□□□佁(始)服軨 (敌),皆巫祝之言也,以虚卷(券)言之者也。臣以贤士之请(情)为不以虚卷(券)言。贤之□所以□王公者,身 行以 万民,袭贤上可以□□□□之,稿(豪)巽(选) (海)内之众,以为兵首 (刃)。故曰论材而雠(酬)职,论功而厚□□□□□□□□而令行。

●台室则崇高,污池则广深,其所以饬(饰)之者,有(又)以丹、桼、青、黄、 〈银〉、玉、□□,此其请(情)美才(哉)阑(烂)乎,先王之目非弗美也。已而周何故为葇(茅) (茨)枯〈栝〉柱?曰美氏(是)不若美城。裘、封、营、莹□台华 ,先王非弗美也,然而左右之人缦帛之衣, 縠之冠者,曰美是不若美□兵。务敬(檠)弓弩,修车马驰駷(骤)也,猎射雉(兕)虎,必胜之,主非弗乐也。然□□□□者,曰务氏(是)不若禁暴。故诗曰:『高丘之下,必有大 (峡);高台之下,必有深池。』以为非 (峡)其下也则不能成其高。夫故先王地夹(狭)人少,□□□强,功及帝王。意以三者为 (峡)舆(与)?先王之养□□钟鼎壶泔(鉴),浅(残)而为□□□□ (佩)饬(饰),尽为兵用。故□苑则亶(殚)群,污池则尽渔,以食战士。夫故当(丁)壮奋于 ,老弱奋于守,三军之士握鐱(剑)者(屠) (敌)若报父母之 (仇)者,尽德其君而利其利也。今世主则不然。卷(圈)马食叔(菽)粟,戎马食苦(枯) (秆)复庾。朱(侏)襦(儒)食良(粱)肉,战士食参(骖)驷之食。□□系(奚)婢衣锦绣,战士衣大布而不完。有行此道也而能战胜守固者,□未之尝闻也。

●人君有大务。人君之大务何也?曰:存其所树积。其所树积者何物也?曰:弱物也,半邦而削,盈邦而亡。其所树积,强物也。半邦而霸,盈邦而王。臣□□□□取于树强,树强柰(奈)何?曰:毋以非兵者害兵。曰:兵者所不好也与可罪也?战□不胜则不过失夫所不好耳。夫所好之积犹可得而有也,则何说而必积于兵?意夫不胜之为道也,不得有夫非兵之积乎?有以知其然也。昔者齐人与燕人战于北地,齐人不战,北地断而为燕。战于济外,齐人不胜,济外断而为天下。战于邦蒿,齐人不胜,邦□□□,不得有其大吕 劳。剀(岂)直不得有其大吕 劳耳才(哉),不得有其王后。剀(岂)直不得有其王后耳才(哉),不得其身。故夫不胜之为道也,固 得有□。人之言必胜者胃(谓)何才(哉)?曰:使地工 (亩),诸侯有职,目极色而视之,口极味而食之,耳极声而 (听)之。然则养耳目之乐,莫若必胜,安邦信(伸)志,莫若□□□使天下工 ,诸侯有职,此剀(岂)弱者,此强者。此剀(岂)夫见制者才(哉),此制人者也。故,胜与不胜,如此明也。已而大君非壹褚舆邦而积于兵者,□不得其说。夫先王□□必胜也,非剸(专)以为身,以为天下也。先王将欲广仁大义以利天下,弱者不能非、强□□而君者,大君必出 (由)于兵。故曰:明君有广之〈也〉,有大也也有处也,有用也,

有积也,有侍(待)也,有 (攘)也。以夫明君之所广者仁也,所大者义也,处者诚也,所用者良也,所积者兵也,所寺(待)者时也,所 (攘)者暴也。□曰:广仁则天下亲之,大义则天下与之,处诚则天下信之,用良则天下□之,积兵则必胜,寺(待)时则功大, (攘)暴则害除而天下利。

德圣

●四行成,善心起。四行刑(形),圣气作。五行刑(形), (德)心起。和胃(谓)之 (德),其爱胃(谓)之一,其要(爱)胃(谓)之天,有之者胃(谓)之胃(君)子,五者一也。?清浊者 (德)之人, (德)者清浊之潚(渊),身调而神过,胃(谓)之玄同。?圣□ 然者, 然者,发 (挥)而盈天下者。圣,天知也。知人道曰知(智),知天道曰圣。圣者声也。圣者知(智),圣之知(智)知天,其事化翟。其胃(谓)之圣者,取诸声也。知天者有声,知其不化,知(智)也。化而弗知, (德)矣。化而知之, 也。道者、 (德)者、一者、天者、君子者,其闭盈(塞)胃(谓)之德,其行胃(谓)之道说,其贤□者□备□□□□□故曰奋然作矣。□至之者。……贤者以……经,经者至率(素)至青(精),何以能为者……广……则……目为者,有 (聪)明焉,不可……见者以为者手足不用……不用焉……□可以□度为者……度为者……知…………坐而忘退, (聪)明去知,俞己而上同…………姓者,胃所受□□有厚泊(薄),其之善同后为之,后之……,……其所受,受其有也,□□有也,不可以求得也……。

学生考后如何试卷分析

如何培养学生考试后自我试卷分析所谓考后试卷分析,是指考试后订正试卷中出现的错误,分析考试的收获以及考试暴露出的问题,然后归类,逐一进行对照并制订出自我提高的措施与方法。所以,试卷分析要讲究以下4个策略: 一、从逐题分析到整体分析 从每一道错题入手,分析错误的知识原因、能力原因、解题习惯原因等。分析思路是:①这道题考查的知识点是什么?②知识点的内容是什么?③这道题是怎样运用这一知识点解决问题的?④这道题的解题过程是什么?⑤这道题还有其他的解法吗?在此基础上,学生就可以进行整体分析,拿出一个总体结论了。通常情况下,学生考试丢分的原因大体有三种,即知识不清、问题情景不清和表述不清。所谓“知识不清”,就是在考试之前没有把知识学清楚,丢分发生在考试之前,与考试发挥没有关系。所谓“问题情景不清”,就是审题不清,没有把问题看明白,或是不能把问题看明白。这是一个审题能力、审题习惯问题。所谓“表述不清”,指的是虽然知识具备、审题清楚,问题能够解决,但表述凌乱、词不达意。上述问题逐步由低级发展到高级。研究这三者所造成的丢分比例,用数字说话,也就能够得到整体结论,找到整体方向了。 二、从数字分析到性质分析 要点有三:①统计各科因各种原因的丢分数值。如计算失误失分、审题不清失分、考虑不周失分、公式记错失分、概念不清失分等。②找出最不该丢的5~10分。这些分数是最有希望获得的,找出来很有

必要。在后续学习中,努力找回这些分数可望可即。如果真正做到这些,那么不同学科累计在一起,总分提高也就很可观了。③任何一处失分,有可能是偶然性失分,也有可能是必然性失分,学生要学会透过现象看本质,找到失分的真正原因。 三、从口头分析到书面分析 在学习过程中,反思十分必要。所谓反思,就是自己和自己对话。这样的对话可能是潜意识的,可能是口头表达,最好书面表达。从潜意识的存在到口头表达是一次进步,从口头表达到书面表达又是一次进步。书面表达是考后试卷分析的最高级形式。所以,建议学生在考试后写出书面的试卷分析。这个分析是反观自己的一面镜子,是以后进步的重要阶梯。 四、从归因分析到对策分析 以上分析,都属现象分析,在此基础上,学生就可以进行归因分析和对策分析。三种分析逐层递进:现象分析回答了“什么样”,归因分析回答“为什么”,对策分析回答“怎么办”。对此,学生要首先做到心中有数,可以采取“九字诀”落实巩固。马上写。首先,学生把做错的题重新抄一遍,然后请教老师或同学,详细写出正确过程和答案,主观性试题还应根据老师讲解的解题思路补充齐全。及时析。及时写出对试卷的分析内容,包含以下两步:①综合评价,即哪些题目做得比较好,哪些题目存在失误?②在纠正错题的基础上,对错题进行归类,找准原因,对症下药。错误原因一般有三种情况:一、是对教材中的观点、原理理解有误,或理解不广、不深、不透;二、是

马王堆汉墓帛书.系辞

馬王堆漢墓帛書.繫辭 天尊地卑,乾坤定矣。卑高已陳,貴賤位矣。動靜有常,剛柔斷矣。方以類聚,物以群〔分,吉凶生矣。在天成象〕,在地成形,〔變〕化見矣。見〔故〕剛柔相摩,八卦〔相蕩,鼓之以雷霆,潤之以風雨,日月運行,一寒一一暑。〕乾道成男,坤道成女。乾知大始,坤作成物,乾以知,坤以簡能,易則易知,簡則易從。易知則有親,易從則有功。有親則可久,有功則可大也。可久則賢人之德,〔可大則賢人之業。易簡而天下之〕理得,理得而成位乎其中。 聖人設卦觀象,繫辭焉而明吉凶,剛柔相遂而生變化,是故吉凶也者,得失之象也。悔吝也者,憂虞之象也。通變化也者,進退之象也。剛柔也者,晝夜之象也,六爻〔之〕動,三極之道也。是故君子之所居而安者,易之序(?)也。所樂而玩,爻之始也。君子居則觀其象而玩其辭,動則觀其變而玩其占,是以自天祐之,吉,無不利也。 彖者,言如象者也。爻者,言如變者也。吉凶也者,言其失得也。悔吝也者,言如小疵也。無咎也者,言補過也。是故列貴賤〔者〕存乎位,極大小者存乎卦。辯吉凶寺存乎辭,憂悔吝者存乎分,振無咎存乎謀。是故封有大小,辭有險易。辭者,各指其所之也。 《易》與天地順,故能論天下之道,仰以觀于天文,頫以觀于地理,是故知幽明之故,觀始返終,故知死生之說。精氣為物,游魂為變,故知鬼神之情狀。與天〔地〕相校,故不回。知周乎萬物,道齊乎天下,故不過。方行不遺,樂天知命,故不憂。安地厚乎仁,故能愛。範圍天地之化而不過。曲萬物而不遺,達諸晝夜之道而知。故神無方,《易》無體。 一陰一陽之謂道。係之者,善也。成之者,性也。仁者見之謂之仁,智者見之謂智,百姓日用而弗知也。故君子之道鮮。聖者仁勇,鼓萬物而不與眾人同憂,盛德大業至矣哉。富有之謂大業,日新之謂誠德,生之謂象,成象之謂乾,爻法之謂坤,極數知來之謂占,通變之謂事,陰陽之謂神。 夫《易》廣矣,大矣。以言乎遠則不過,以言乎近則精而正,以言乎天地之間則備。夫乾,其靜也圈,其動也榣,是以大生焉。夫坤,其靜也斂,其動也辟,是以廣生焉。廣大配天地,變通配四〔時〕,陰〔陽〕之合配日月,易簡之善配至德。 子曰:《易》,其至乎,夫《易》,聖人之所祟德而廣業。知崇禮卑,崇效天,卑法地,天地設位,《易》行乎其中。誠生〔存存?〕,道義之門。

考试后做好试卷分析很重要(整理精校版)

考试后做好试卷分析很重要 学法指导 0312 09:48 :: 1、首先分析分数 看班级排名,看年级排名,看学校以往升学率等各项指标,知道自己所处位置。学校如果以前升学率就在50%左右,如果自己成绩在年级中游,那升学的时候就非常危险。可以经常看看分数离自己的目标有多远,这次考试比以往排名是否进步或者退步,没进步也算退步,排名前面的不算。 2、分析错题 要看看是哪些题目做错了,这些题目错的原因是哪里,为什么错,错在哪个环节,是审题,还是概念不清,或者这个知识点只是个了解,并不能理解;或者是理解了,但平时少做类似的题目导致无法灵活运用;哪些题目不会做,是什么原因不会做,是时间不够,还是本身题目难度超出自己水平。同时把错题不会的题抄在错题本上面。 3、给错题按知识点归个类 按题型分个类,按错误原因归类,再查看错题本和以前的试卷分析统计,看以前是否也有同样的问题。如果前面同样有这样的问题,自己先拍自己几下。说明没有把以前留下的问题解决,如果发现的新的错题,那错误就是获益良机,是成绩进步的契机。 4、分析成绩进步或者退步了原因 进步是什么原因造成的,是听课效率提高了,心态调整的比较好,还是这课投入时间增加了,多做了题目,改变了学习策略和习惯,或者是外面参加培优的效果等等。很多家长和孩子都只分析成绩退步的原因,却不分析成绩进步的原因是什么,导致成绩起伏波动,这其实是个归因原理,要把进步和错误的原因找出来,好的才能坚持,坏的才能调整提高。经常看到有的孩子成绩一起来就放松自己,接着成绩就下滑。

5、制定改进计划 很多时候如果错就错了,任凭错误在那里,那试卷就白分析了,要根据前面几条制定可行的改进计划,学习方法策略如何改进,提升做题速度的能力和提速策略(比如数学选择题做的慢的,那就少硬算,多思考,思维和技巧摆在第一位,充分利用题目和选项之间的暗示,多比较少计算,多动脑少动手),多投入时间到学习上面(特别是零散时间的运用),多做类似的题目,没事拿着错题变着花样的刷,是否参加外面有针对性的培优。总的前提是计划可行性比较强,有针对性,不能说,我每天多做一个半小时的数学,那未必能坚持的下来。 6、分析改进完后,有个自我激励,比如进步了自己奖励自己吃个美食看个电影,买个新爱的小东西,或者出去玩个半天(都是用自己的零用钱,用父母的钱不是自我激励了)。 7、把前面6条写在纸上,放在家里学习时候最显眼的地方 不要怕写不好,越早进行试卷分析越好,开始的时候家长可以帮着写,写简单点,按照前面6条,每条写一到两句话就行了,后面再慢慢写细,最后有孩子独立完成,并养成习惯。前几天听个朋友说他刚开始参加工作时,遵循形式和内容两分法,觉得一篇分析报告或文章就形势和内容两部分,以为内容最重要,形式次之。后来发现当自己说不好,写不好的时候,就会那两分法做托词,不努力练习说和写。现在坚信形式即内容。

期中考试后试卷分析的重要性的分析

先讲个鬼故事: 期中考这个魔头终于算是熬过去了,可是看看前面,月考、会考、期末考,接踵而至。几乎都可以看见他们在黑暗中白森森的牙齿,爆出的白光一闪而过,阴森森的笑声萦绕耳边,考砸了的同学们瞬间感觉后背一凉,连带着期中考后屁股上的伤依旧隐隐作痛,下一步,到底该怎么办啊~~……小编表示同情~ 大家别被上面的鬼故事吓到,大大小小的考试也没必要“妖魔化”,虽然它确实给同学、家长带来了巨大的心理压力,但是,期中考后正是“亡羊补牢犹未晚也”的时候。那么,今天的话题,就是跟大家聊聊期中考试后“该做的那些事儿”,或者说,与分数的获得相比,考后试卷分析才是真正收获的手段。 一、分析策略 1、从逐题分析到整体分析 从每一道错题入手,分析错误的知识原因、能力原因、解题习惯原因等。分析思路是:①这道题考查的知识点是什么?②知识点的内容是什么?③这道题是怎样运用这一知识点解决问题的?④这道题的解题过程是什么?⑤这道题还有其他 的解法吗?在此基础上,学生就可以进行整体分析,拿出一个总体结论了。 通常情况下,学生考试丢分的原因大体有三种,即知识不清、问题情景不清和表述不清。 所谓“知识不清”,就是在考试之前没有把知识学清楚,丢分发生在考试之前,与考试发挥没有关系。 所谓“问题情景不清”,就是审题不清,没有把问题看明白,或是不能把问题看明白。这是一个审题能力、审题习惯问题。 所谓“表述不清”,指的是虽然知识具备、审题清楚,问题能够解决,但表述凌乱、词不达意。上述问题逐步由低级发展到高级。研究这三者所造成的丢分比例,用数字说话,也就能够得到整体结论,找到整体方向了。 2、从数字分析到性质分析

①统计各科因各种原因的丢分数值。如计算失误失分、审题不清失分、考虑不周失分、公式记错失分、概念不清失分等。 ②找出最不该丢的5~10分。这些分数是最有希望获得的,找出来很有必要。在后续学习中,努力找回这些分数可望可即。如果真正做到这些,那么不同学科累计在一起,总分提高也就很可观了。 ③任何一处失分,有可能是偶然性失分,也有可能是必然性失分,学生要学会透过现象看本质,找到失分的真正原因。 3、从口头分析到书面分析 在学习过程中,反思十分必要。所谓反思,就是自己和自己对话。这样的对话可能是潜意识的,可能是口头表达,最好书面表达。从潜意识的存在到口头表达是一次进步,从口头表达到书面表达又是一次进步。书面表达是考后试卷分析的最高级形式。所以,建议学生在考试后写出书面的试卷分析。这个分析是反观自己的一面镜子,是以后进步的重要阶梯。 4、从归因分析到对策分析 以上分析,都属现象分析,在此基础上,学生就可以进行归因分析和对策分析。三种分析逐层递进:现象分析回答了“什么样”,归因分析回答“为什么”,对策分析回答“怎么办”。对此,学生要首先做到心中有数,下面将做详细探讨。 二、九字诀 马上写: 首先,学生把做错的题重新抄一遍,然后请教老师或同学,详细写出正确过程和答案,主观性试题还应根据老师讲解的解题思路补充齐全。 及时析: 及时写出对试卷的分析内容,包含以下两步:①综合评价,即哪些题目做得比较好,哪些题目存在失误?②在纠正错题的基础上,对错题进行归类,找准原因,对症下药。

考试后如何做好试卷分析

考试后如何做好试卷分析(推荐阅读)每一次大考后,相信同学们整理错题。但是由于种种原因,同学们对待这件事情的态度慢慢流于形式。即使有同学认真修改试卷了,也发现效果不大。主要原因是同学们对试卷分析的不到位。 那么如何进行期中考试后的试卷分析呢,怎么分析才能够起到真正的效果呢?我建议同学们在每次试卷分析的时候,根据下面三张表格进行整理,相信会有很大的收获,同时这个过程可以请父母帮助完成。 1、针对每一道错题的整理,需要完成如下表格 此表格的绘制可以让各位同学的家长帮忙,把错题一一进行整理。这样 才算把一道题吃透,但是如果仅仅有这个还不够细致,需要进 行下一步梳理。 2、整张试卷错误分析统计表该表其实分为两个部分: 第一部分:失分率统计 该部分的主要任务在于分析小题的失分率和整张试卷的失分率。一般来说一张试卷成绩的好坏与小题的准确率关联很大。所以我们要倍加重视小题。在每次考试之后,都要进行统计,同学们会发现,每次小考的小题的平均失分率基本上就是你大考的失分率。此部分可以让家长代为完成. 第二部分:错因分析 该部分的主要任务是针对整张试卷的所有错题的错因进行统计。这类的错因有两种。 第一种是知识性错误:此错误为单纯的没有学会该部分知识导致的错误。此类错误是易于修改的,只需要考后对该部分知识点进行一定的强化训练即可。 第二种是习惯性错误:此类错误成因很多,也是同学们最头疼的错误,头痛的原因在于即使犯了这种错误,也知道自己有这种错误,但是就是不知道如何才能修改这类错误。其实究其原因就在于同学们没有真正的去挖掘错误发生的真正原因,基本上一笔带过。 例如高中阶段经常听到同学们提到的马虎,不认真。 这样的回答其实都是笼统的。同学们在整理错因的时候,不要这么去写,要进一步分析原因,然后写上去。下面我针对马虎这类错误进行一个示范分析: 1、急于去做题,导致读题速度过快,而忽略了其中某些关键词 2、在写答案的过程中,急于完成书写过程,所以写第三行的时候想着第四行怎么写,导致笔误产生的错误 3、由于时间不够,导致想尽快做完题目,所以没有进行任何分析,就写答案了。 4、在进行开方的时候没有写出两个解。 诸如以上的马虎成因的分析,才算是真正的抓住问题的本质,然后进行统计。这样才能在以后做题中进行有针对性的修正。同时要统计每类错误所犯的总次数,例如: 1、此次考试这类错误所犯的次数--可由家长代为统计. 2、往次考试这类错误所犯的次数--可由家长代为统计 这样同学们经过多张试卷的分析后,就会对自身所犯的错误次数列出一个排行榜,榜单错误次数前三名的错误,就是同学们着重要分析解决的问题,

马王堆汉墓帛书《六十四卦(周易)》释文

馬王堆漢墓帛書《易經》釋文 釋文根據: 1、馬王堆漢墓帛書整理小組:《馬王堆帛書<六十四卦>釋文》,《文物》,1984年第3期(總334期)。 2、張政烺:《帛書<六十四卦>跋》,《文物》,1984年第3期(總334期)。 3、于豪亮遺作:《帛書<周易>》,《文物》,1984年第3期(總334期)。 卦爻辭下附錄: 1、鄧球柏:《帛書周易校釋(增訂本)》,長沙:湖南出版社,1996年8月第2版。(1987年11月第1版。增訂本加入了帛書《易傳》部分內容。) 2、張立文:《帛書周易註譯》,鄭州:中州古籍出版社,1992年9月第1版。 上經 1 鍵:元享<亨>,利貞。 初九:浸龍勿用。 九二:見龍在田,利見大人。 九三:君子終日鍵鍵,夕泥若,厲,无咎。 九四:或在淵,无咎。 九五:龍在天,利見大人。 尚九:抗龍有悔。 迵九:見群龍无首,吉。 2 川:元亨,利牝馬之貞,君子有攸往,先迷,後得主,利。西南得朋,東北亡朋,安貞吉。 初六:禮霜,堅冰至。 六二:直方大,不習,无不利。 六三:合章可貞,或從王事,无[成]有終。 [六四:括囊,]无咎无譽。 六五:黃常,元吉。

尚六:龍戰於野,其血玄黃。 迵六:利永貞。 3 屯:元、亨、利、貞,勿用有攸往,利律<建>侯。 初九:半遠,利居貞,利建侯。 六二:屯如壇如,乘馬煩如,非寇閩厚,[女]子貞不字,十年乃字。 六三:即鹿毋華,唯人<入>于林中,君子幾,不如舍,往。 六四:乘馬[煩]如,求閩厚,往吉,无不利。 九五:屯其膏,小貞吉,大貞凶。 尚六:乘馬煩如,汲血連如。 4 [蒙:亨,非我求]童蒙,童蒙求我。初筮吉,再參,即不吉。利貞。初六:廢蒙,利用刑人,用說桎梏,已往閵。 九二:枹蒙,吉;入婦,吉;子克家。 六三:勿用取[女,見金]夫,不有,无攸利。 [六四:困]蒙,閵。 六五:童蒙,吉。 尚九:擊蒙,不利為寇,利所寇。 5 襦:有復光亨,貞吉,利涉大川。 初九:襦于茭,利用恆,无咎。 九二:襦于沙,少有言,冬吉。 [九]三:襦于泥,致寇至。 六四:襦于血,出自穴。 六<九>五:襦于酒食,貞吉。 尚六:人<入>于穴,有不楚客三人來,敬之,終吉。 6 訟:有復洫寧,克<中>吉,冬凶,利用見大人,不利涉大川。 初六:不永所事,少有言,冬吉。

关于马王堆帛书的欣赏

关于马王堆帛书的欣赏 有一种用帛作为书写材料的书体称“帛书”,也就是写在帛上的文字。帛是一种白色的丝织品,汉代总称丝织品为帛或缯,或合称缯帛,所以帛书也叫缯书。帛书的字体扁平而稳定,均衡而对称,端正而严肃,介于篆隶之间,帛书的艺术充分展示了对文字艺术的追求。 1、帛书 其中,马王堆三号墓出土的帛书共有28种,计十二万余字,均破损严重。依《汉书·艺文志》分类,六艺类的有《周易》、《丧服图》、《春秋事语》和《战国纵横家书》;诸子类的有《老子》甲本、《九主图》、《皇帝书》和《老子》乙本;兵书类有《刑德》甲、乙、丙3种;数术类有《篆书阴阳五行》、《隶书阴阳五行》、《五星占》、《天文气象杂占》、《出行占》、《木人占》、《符箓》、《神图》、《筑城图》、《园寝图》和《相马经》,其中《五星占》是中国现存最早的天文书;方术类有《五十二病方》、《胎产图》、《养生图》、《杂疗方》、《导引图》,其中《五十二病方》是中国已发现的最古老医书,从马王堆出土的帛书,也能堪称“百科全书”了。 2、帛书的书法艺术 帛书的书法艺术,其排行大体整齐,间距基本相同,在力求规范整齐之中又现自然恣放之色。其字体扁平而稳定,均衡而对称,端正而严肃,介于篆隶之间,其笔法圆润流畅,直有波折,曲有挑势,于粗细变化之中显其秀美,在点画顿挫中展其清韵,充分展示作者将文字艺术化的刻意追求。其马王堆出土的帛书,用笔沉着、遒健,给人

以含蕴、圆厚之感。它的章法也独具特色,既不同于简书,也不同于石刻,纵有行、横无格,长度非常自由。有强烈的跳跃节奏感。被书界称为“马王堆体”。在马王堆帛书中,多以隶书笔意书写篆书的字体。其基本保持篆书的字体结构,但较篆书为灵活。其书写时代大多在秦始皇廿五年之后,可以说反映了当时书写字体从篆书转为隶书的情形。马王堆帛书中亦有用古隶书写的文献,比如《刑德》《战国纵横家书》《春秋事语》及《阴阳五行》乙篇等等。时代大约在汉初。然而马王堆帛书中亦已经出现用汉隶抄写的书籍。这表明隶书的规范化在西汉初期就已经完成。 3、帛书的价值 关于马王堆出土的帛书,内容涉及战国至西汉初期政治、军事、思想、文化及科学等各方面,有重要学术价值,又可作为校勘传世古籍的依据。它不仅是研究历史的第一手资料,也是研究汉代书法及书法演变、发展提供了珍贵的依据。如《老子》甲乙写本,德经在前,道经在后,与今本次序相反,其中的佚文是研究儒家学说和汉初思想的宝贵资料;另一部类似《战国策》的帛书,约六成不见于《战国策》,现定名为《战国纵横家书》,为研究战国中期合纵连横斗争的重要史料。马王堆帛书是汉代简帛文献最具重要意义的发现。

考试后做好试卷分析很重要

考试后做好试卷分析很重要 首先分析分数 看班级排名,看年级排名,看学校以往升学率等各项指标,知道自己所处位置。学校如果以前升学率就在50%左右,如果自己成绩在年级中游,那升学的时候就非常危险。可以经常看看分数离自己的目标有多远,这次考试比以往排名是否进步或者退步,没进步也算退步,排名前面的不算。 分析错题 要看看是哪些题目做错了,这些题目错的原因是哪里,为什么错,错在哪个环节,是审题,还是概念不清,或者这个知识点只是个了解,并不能理解;或者是理解了,但平时少做类似的题目导致无法灵活运用;哪些题目不会做,是什么原因不会做,是时间不够,还是本身题目难度超出自己水平。同时把错题不会的题抄在错题本上面。给错题按知识点归个类 按题型分个类,按错误原因归类,再查看错题本和以前的试卷分析统计,看以前是否也有同样的问题。如果前面同样有这样的问题,自己先拍自己几下。说明没有把以前留下的问题解决,如果发现的新的错题,那错误就是获益良机,是成绩进步的契机。 分析成绩进步或者退步了原因 进步是什么原因造成的,是听课效率提高了,心态调整的比较好,还是这课投入时间增加了,多做了题目,改变了学习策略和习惯,或者是外面参加培优的效果等等。很多家长和孩子都只分析成绩退步的原因,却不分析成绩进步的原因是什么,导致成绩起伏波动,这其实是个归因原理,要把进步和错误的原因找出来,好的才能坚持,坏的才能调整提高。经常看到有的孩子成绩一起来就放松自己,接着成绩就下滑。 制定改进计划 很多时候如果错就错了,任凭错误在那里,那试卷就白分析了,要根据前面几条制定可行的改进计划,学习方法策略如何改进,提升做题速度的能力和提速策略(比如数学选择题做的慢的,那就少硬算,多思考,思维和技巧摆在第一位,充分利用题目和选项之间的暗示,多比较少计算,多动脑少动手),多投入时间到学习上面(特别是零散时间的运用),多做类似的题目,没事拿着错题变着花样的刷,是否参加外面有针对性的培优。总的前提是计划可行性比较强,有针对性,不能说,我每天多做一个半小时的数学,那未必能坚持的

马王堆汉墓帛书老子甲乙本

马王堆汉墓帛书《老子》甲本释文 (据马王堆汉墓帛书整理小组本) 甲本《德经》 【上德不德,是以有德。下德不失德,是以无】德。上德无【为而】无以为也。上仁为之【而无】以为也。上义为之而有以为也。上礼【为之而莫之应也,则】攘臂而扔之。故失道。失道矣而后德,失德而后仁,失仁而后义,【失】义而【后礼。夫礼者,忠信之薄也,】而乱之首也。【前识者,】道之华也,而愚之首也。是以大丈夫居其厚而不居其泊(薄),居其实不居其华。故去皮(彼)取此。昔之得一者,天得一以清,地得【一】以宁,神得一以霝(灵),浴【谷】得一以盈,侯【王得一】而以为正。其致之也,胃(谓)天毋已清将恐【裂】,胃(谓)地毋【已宁】将恐【发,】胃(谓)神毋已霝(灵)【将】恐歇,胃(谓)浴(谷)毋已盈将将恐渴(竭),胃(谓)侯王毋已贵【以高将恐蹶。】故必贵而以贱为本,必高矣而以下为基。夫是以侯王自胃(谓)【曰】孤寡不 (谷),此其贱【之本】与?非【也】?故致数与无与。是故不欲【禄禄】若玉,硌【硌若石。上士闻道,堇(勤)能行之。中士闻道,若存若亡。下士闻道,大笑之。弗笑,不足以为道。是以建言有之曰:明道如费,进道如退,夷道如类。上德如谷,大白如辱,广德如不足。建德如偷,质真如渝,大方无隅。大器晚成,大音希声,大象无形,道褒无名。夫唯】道,善【始且善成。反也者,】道之动也。弱也者,道之用也。【天下之物生于有,有生于无。道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,】中气以为和。天下之所恶,唯孤寡不 (谷),而王公以自名也。勿(物)或 (损)之【而益,益】之而 (损)。故人【之所教,】夕(亦)议而教人。故强良(梁)者不得死,我【将】以为学父。天下之至柔,【驰】骋于天下之致(至)坚。无有入于无间。五(吾)是以知无为【之有】益也。不【言之】教,无为之益,【天】下希能及之矣。名与身孰亲?身与货孰多?得与亡孰病?甚【爱必大费,多藏必厚】亡。故知足不辱,知止不殆,可以长久。大成若缺,其用不弊(敝)。大盈若 (冲),其用不 (宭)。大直如诎(屈),大巧如拙,大赢如 。趮(躁)胜寒,靓(静)胜炅(热)。请(清)靓(静),可以为天下正。·天下有道,【却】走马以粪。天下无道,戎马生于郊。·罪莫大于可欲, (祸)莫大于不知足,咎莫憯于欲得。【故知足之足,】恒足矣。不出于户,以知天下。不规(窥)于牖,以知天道。其出也弥远,其【知弥少。是以圣人不行而知,不见而名,弗】为而【成。】为【学者日益,闻道者日损。损之又损,以至于无为,无为而无不为。将欲】取天下也,恒【无事,及其有事也,又不足以取天下矣。圣人恒无心,】□以百【姓】之心为【心。】善者善之,不善者亦善【之,得善也。信者信之,不信者亦信之,得】信也。【圣人】之在天下, (歙) (歙)焉,为天下浑心,百姓皆属耳目焉,圣人皆【咳之。出】生,【入死。生之徒十】有【三,死之】徒十有三,而民生生,动皆之死地之十有三。夫何故也?以其生生也。盖【闻善】执生者,陵行不【辟】矢(兕)虎,入军不被甲兵。矢(兕)无所椯(揣)其角,虎无所昔(措)其蚤(爪),兵无所容【其刃,夫】何故也?以其无死地焉。·道生之而德畜之,物刑(形)之而器成之。是以万物尊道而贵【德。道】之尊,德之贵也,

考试后如何做好试卷分析

考试后如何做好试卷分析 每一次大考后,相信各科老师都会让同学们做的同一件事情就是修改试卷,整理错题。但是由于种种原因,同学们对待这件事情的态度慢慢流于形式。即使有同学认真修改试卷了,也发现效果不大。主要原因是同学们对试卷分析的不到位。 那么如何进行期中考试后的试卷分析呢,怎么分析才能够起到真正的效果呢?我建议同学们在每次试卷分析的时候,根据下面三张表格进行整理,相信会有很大的收获,同时这个过程可以请父母帮助完成。 1、针对每一道错题的整理,需要完成如下表格 此表格的绘制可以让各位同学的家长帮忙,把错题一一进行整理。这样才算把一道题吃透,但是如果仅仅有这个还不够细致,需要进行下一步梳理。

2、整张试卷错误分析统计表 该表其实分为两个部分: 第一部分:失分率统计 该部分的主要任务在于分析小题的失分率和整张试卷的失分率。一般来说一张试卷成绩的好坏与小题的准确率关联很大。所以我们要倍加重视小题。在每次考试之后,都要进行统计,同学们会发现,每次小考的小题的平均失分率基本上就是你大考的失分率。 同时此部分可以让家长代为完成 第二部分:错因分析 该部分的主要任务是针对整张试卷的所有错题的错因进行统计。这类的错因有两种。 第一种是知识性错误:此错误为单纯的没有学会该部分知识导致的错误。此类错误是易于修改的,只需要考后对该部分知识点进行一定的强化训练即可。

第二种是习惯性错误:此类错误成因很多,也是同学们最头疼的错误,头痛的原因在于即使犯了这种错误,也知道自己有这种错误,但是就是不知道如何才能修改这类错误。其实究其原因就在于同学们没有真正的去挖掘错误发生的真正原因,基本上一笔带过。 例如高中阶段经常听到同学们提到的马虎,不认真。 这样的回答其实都是笼统的。同学们在整理错因的时候,不要这么去写,要进一步分析原因,然后写上去。下面我针对马虎这类错误进行一个示范分析: 1、急于去做题,导致读题速度过快,而忽略了其中某些关键词 2、在写答案的过程中,急于完成书写过程,所以写第三行的时候想着第四行怎么写, 导致笔误产生的错误 3、由于时间不够,导致想尽快做完题目,所以没有进行任何分析,就写答案了。 4、在进行开方的时候没有写出两个解。 诸如以上的马虎成因的分析,才算是真正的抓住问题的本质,然后进行统计。这样才能在以后做题中进行有针对性的修正。同时要统计每类错误所犯的总次数,例如: 1、此次考试这类错误所犯的次数--可由家长代为统计 2、往次考试这类错误所犯的次数--可由家长代为统计 这样同学们经过多张试卷的分析后,就会对自身所犯的错误次数列出一个排行榜,榜单错误次数前三名的错误,就是同学们着重要分析解决的

马王堆帛书_物则有形_图初探

马王堆三号汉墓出土的帛书残片中,有一幅残存大半而比较特殊的帛图(封二),尺寸不大,约幅宽24、幅长20厘米,与另一幅残存的“九主图”大小差不多。可能是因其归属不太清楚,故原帛书整理小组已整理发表的《马王堆汉墓帛书》[1]中没有介绍,就是有关马王堆帛书的综述材料[2]中也没提起过,一直到2004年出版的《长沙马王堆二、三号汉墓》(第一卷)[3]中,才有该图的目录。这个目录当时是按照考古报告的要求,将马王堆帛书的所有内容,包括所有残片进行编目的结果。鉴于这幅帛图的性质还不太清楚,故当时仅采取古书定名的惯例,直接选取帛图上残存文字中开头的几个字,将其定名为“物则有形”图,至于具体内容,一直没展开讨论。今通过对上博楚竹书《恒先》篇和帛书《黄帝书》的研读,略有所得,故不揣浅陋,略加考释,以求正于大家。 这幅帛图分三层布局,最外一层是朱绘方框,在方框内侧题有文字。第二层是用青色绘的圆圈,在圆圈外侧题有文字。第三层是在圆圈的正中,用墨书文字组成一个如云气一样回环的圆,文字是从圆心开始向外旋转书写,其形状与帛书《天文气象杂占》中所绘日晕、月晕 之类的云气图有些类似,具有明显的图式意味。这些文字虽然残缺了左侧的一部分,但残存的中间和右侧文字基本可读。我们先释读残存文字,再来讨论图式的特殊涵义。 11圆圈正中旋转书写的文字: 应于淦,行于□,心之李也。□淦无□,□无不行淦。至而应和,非有入也。蔡 解而忘,非有外也。 在这个圆圈的北面单写了一个“淦”字、南面残存“应”字的一半,东面似是一个“无”字,按理西面也应有一个字,很可惜,这块拼上去的残片上没有,但根据这段回旋状文字来推断,西面所缺之字或许应该是“行”字。如果可以这样推断的话,那这位于四方的几个字也许正好是理解这段文字的依据之一。 “淦”在汉语中是一个义项很单一的字,即水名或地名,用在这里,显然既不是水名也不是地名,应该是一个具有特殊意义的词。帛书《阴阳五行》甲篇中有“淦池”一词,为星宿的专名,而且也不简称为“淦”。因此,疑“淦”读为“ ”,古音中“淦”是见母侵部字,“ ”是见母元部字,语音相近而可通假。“ ”当为“恒 ”之“ ”。帛书《黄帝书?十大经?行守》开篇就 马王堆帛书“物则有形”图初探 陈松长(湖南省博物馆研究员) ?82?

《道德经》马王堆汉墓帛手册本

马王堆汉墓帛书本《道德经》全文 -----【道经】----- (1)第一章 道可道也非恒道也名可名也非恒名也 无名天地之始也有名万物之母也 故恒无欲以观其眇也恒有欲以观其所徼也 两者同出异名同谓玄之又玄众妙之门 (2)第二章 天下皆知美之为美恶已皆知善之为善斯不善矣 有无之相生也难易之相成也长短之相形也高下相盈也音声之相和也,先后之相随恒也 是以圣人居无为之事行不言之教万物作而弗始也为而弗恃也成功而弗居也夫唯弗居是以弗去(3)第三章 不上贤使民不争不贵难得之货使民不为盗不见可欲使民不乱 是以圣人之治也虚其心实其腹弱其志强其骨恒使民无知无欲也 使夫知不敢弗为而已则无不治矣 (4)第四章 道冲而用之有弗盈也渊兮似万物之宗 挫其锐解其纷和其光同其尘湛兮似或存吾不知其谁之子象帝之先 (5)第五章 天地不仁以万物为刍狗 圣人不仁以百姓为刍狗 天地之间其犹橐龠乎虚而不屈动而愈出多闻数穷不如守于中 (6)第六章 谷神不死是谓玄牝 玄牝之门是谓天地之根绵绵呵其若存用之不堇 (7)第七章 天长地久 天地之所以能长且久者以其不自生也故能长生 是以圣人后其身而身先外其身而身存不以其无私邪故能成其私 (8)第八章 上善若水

水善利万物而有静居众人之所恶故几于道矣 居善地心善渊予善天言善信正善治事善能动善时夫唯不争故无尤 (9)第九章 持而盈之不如其已揣而锐之不可长葆也金玉盈室莫之能守也富贵而骄自遗咎也功遂身退天之道也(10)第十章 戴营魄抱一能毋离乎 槫气致柔能婴儿乎 修除玄监能无疵乎 爱民活国能毋以知乎 天门启阖能为雌乎 明白四达能毋以知乎 生之畜之生而弗有长而弗宰是谓玄德 (11)第十一章 卅辐同一毂当其无有车之用也 埏埴而为器当其无埴器之用也 凿户牖当其无有室之用也 故有之以为利无之以为用 (12)第十二章 五色使人之目盲五音使人之耳聋五味使人之口爽驰骋畋猎使人心发狂难得之货使人之行方 是以圣人之治也为腹而不为目故去彼而取此 (13)第十三章 宠辱若惊贵大患若身 何谓宠辱若惊宠之为下也得之若惊失之若惊是谓宠辱若惊 何谓贵大患若身吾所以有大患者为吾有身及吾无身有何患 故贵为身以为天下若可托天下爱己身以为天下女何以寄天下 (14)第十四章 视之而弗见名之曰微听之而弗闻名之曰希捪之而弗得名之曰夷三者不可致诘故混而为一 一者其上不谬其下不惚寻寻呵不可名也复归于无物是谓无状之状无物之象是谓沕望随而不见其后迎而不见其首执今之道以御今之有以知古始是谓道纪 (15)第十五章 古之善为道者微眇玄达深不可志 夫唯不可志故强为之容曰与呵其若冬涉水犹呵其若畏四邻俨呵其若客涣呵其若冰泽沌呵其若朴湷呵其若浊旷呵其若谷

《马王堆帛书》

《马王堆帛书》 1973年在湖南长沙马王堆三号汉墓出土。包括《战国策纵横家书》、《老子》甲本和乙本等,它是研究西汉书法的第一手资料,使前人争论不休的西汉有无隶书的问题迎刃而解,所谓西汉无隶书,西汉无分书等说法不攻自破。 《马王堆帛书》用笔沉着、遒健,给人以含蕴、圆厚之感。它的章法也独具特色,既不同于简书,也不同于石刻,纵有行、横无格,长度非常自由。有强烈的跳跃节奏感。总体反映了由篆至隶的隶变阶段的文字特征。 《马王堆帛书》非一人一时所书,风格各异,有的秀美婉约,字体和成熟的汉隶相近,大约属晚期作品,有的古拙老辣,字体篆意浓厚,行距较清晰,字或大或小,平正或欹斜,呈现一种洒脱自如的意趣。由此可见汉隶从篆向隶演变轨迹。 延伸阅读 河西简牍遗墨—— 河西地区的主体地貌是荒漠戈壁,南面是东西走向绵延千里的祁连山脉,北侧是腾格里大沙漠。祁连山冰川在春、

夏、秋季有季节性径流滋润着走廊地区的低地,形成了富饶美丽的绿洲。戈壁绿洲干燥少雨多风沙,相对严酷的地理条件形成了保护古代遗物的良好环境。 西汉武帝时期为解除匈奴在西北的长期威胁,出兵河西屯边、屯田,随着汉代对这一地区的经营,出现了大量的简牍文书,这些文书在河西这种特殊的自然条件下得到良好的保护。今天,河西地区成为了中国古代简牍最丰富的蕴藏地之一。 河西汉代简牍的最早发现者是英籍匈牙利人斯坦因。他第二次中亚之行时(一九○六—一九○八),在敦煌西北疏勒河下游三角洲地区,发现了汉代烽燧、城障遗址。后随汉代烽燧沿着疏勒河岸溯流而上,追寻至敦煌东北处,找到了由塞墙、烽燧、城障组成的汉代长城,并在汉代烽燧遗址中发掘得汉简七○五枚,其中有纪年简一六六枚,最早的是西汉武帝天汉三年(前九八),最晚的是东汉顺帝永和二年(一三七)。一九一三年至一九一五年,斯坦因进行第三次中亚探险考察,他沿着敦煌汉代边塞烽燧遗址向东,穿过安西、酒泉至金塔,并在这一段汉代烽燧线的遗址中获得汉简一○五枚。 一九二七年至一九三一年间,西北科考团在额济纳河流域居延地区发掘出土简牍一万一千余枚。 一九四四年,西北科学考察团沿着斯坦因的考察路线对

考试后这么试卷分析

考试后这么试卷分析,考试成绩会一次比一次高! 考试的功能有两种:检验和选拔。除了中考、高考、竞赛类考试以外,其余几乎都是检验学生对知识的掌握情况,从中发现问题,帮助学生查漏补缺、调整学习方法。所以,考后试卷分析其实是考试的一部分,或者说,与分数的获得相比,考后试卷分析才是真正收获的手段。 一、分析策略 所谓考后试卷分析,是指考试后订正试卷中出现的错误,分析考试的收获以及考试暴露出的问题,然后归类,逐一进行对照并制订出自我提高的措施与方法。所以,试卷分析要讲究以下四个策略: 1从逐题分析到整体分析 从每一道错题入手,分析错误的知识原因、能力原因、解题习惯原因等。分析思路是:①这道题考查的知识点是什么?②知识点的内容是什么?③这道题是怎样运用这一知识点解决问题的?④这道题的解题过程是什么?⑤这道题还有其他的解法吗?在此基础上,学生就可以进行整体分析,拿出一个总体结论了。 通常情况下,学生考试丢分的原因大体有三种,即知识不清、问题情景不清和表述不清。 所谓“知识不清”,就是在考试之前没有把知识学清楚,丢分发生在考试之前,与考试发挥没有关系。 所谓“问题情景不清”,就是审题不清,没有把问题看明白,或是不能把问题看明白。这是一个审题能力、审题习惯问题。 所谓“表述不清”,指的是虽然知识具备、审题清楚,问题能够解决,但表述凌乱、词不达意。上述问题逐步由低级发展到高级。研究这三者所造成的丢分比例,用数字说话,也就能够得到整体结论,找到整体方向了。 2从数字分析到性质分析 要点有三:①统计各科因各种原因的丢分数值。如计算失误失分、审题不清失分、考虑不周失分、公式记错失分、概念不清失分等。 ②找出最不该丢的5~10分。这些分数是最有希望获得的,找出来很有必要。在后续学习中,努力找回这些分数可望可即。如果真正做到这些,那么不同学科累计在一起,总分提高也就很可观了。 ③任何一处失分,有可能是偶然性失分,也有可能是必然性失分,学生要学会透过现象看本质,找到失分的真正原因。 3从口头分析到书面分析 在学习过程中,反思十分必要。所谓反思,就是自己和自己对话。这样的对话可能是潜意识的,可能是口头表达,最好书面表达。从潜意识的存在到口头表

马王堆汉墓帛书本《老子》(高清录入版)

马王堆汉墓帛书本《老子》

道可道也,非恒道也。名可名也,非恒名也。 无名,万物之始也;有名,万物之母也。故恒无 欲也,以观其眇;恒有欲也,以观其所徼。两者同出,异名同谓。玄之又玄,众眇之门。 1 天下皆知美之为美,恶己;皆知善,斯不善矣。 有无之相生也,难易之相成也,长短之相刑也,高下之相盈也,音声之相和也,先后之相随,恒也。是以圣人居无为之事行不言之教,万物作而弗始也,为而弗志也,成功而弗居也。夫唯弗居。是以弗去。 2 天下皆知美之为美,恶己;皆知善,斯不善矣。 有无之相生也,难易之相成也,长短之相刑也,高下之相盈也,音声之相和也,先后之相随,恒也。是以圣人居无为之事,行不言之教,万物作而弗始也,为而弗志也,成功而弗居也。夫唯弗居。是以弗去。 3 不上贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民不乱。是以圣人之治也,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨,恒使民无知、无欲也。使夫知不敢、弗为而已,则无不治矣。 4 道冲,而用之有弗盈也。渊呵!似万物之宗。锉其兑,解其纷,和其光,同其尘。湛呵!似或存。吾不知其谁之子,象帝之先。 5 天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。 天地之间,其犹橐龠乎?虚而不淈,动而俞出。多闻数穷,不若守于中。

谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地之根。 緜緜呵!其若存!用之不堇。 7 天长,地久天地之所以能长且久者,以其不自生也,故能长生。是以圣人退其身而身先,外其身而身存,不以其无私邪? 故能成其私。 8 上善如水。水善,利万物而有静,居众人之所恶,故几于道矣。 居善地,心善渊,予善天,言善信,正善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。 9 持而盈之,不若其已;揣而锐之,不可长葆也;金玉盈室,莫之能守也。贵富而骄,自遗咎也。功遂身退,天之道也。 10 戴营魄抱一,能毋离乎,槫气至柔,能婴儿乎?修除玄监,能毋有疵乎? 爱民活国,能毋以知乎?天门启阖,能为雌乎?明白四达,能毋以乎? 生之、畜之生而弗有,长而弗宰也,是谓玄德。 11 卅辐同一毂,当其无有,车之用也。然埴而为器,当其无有,埴器之用也。凿户牖,当其无有,室之用也。故有之以有利,无之以为用。 12 五色使人目盲,驰骋田猎使人心发狂,难得之货使人之行方,五味使人之口爽,五音使人之耳聋。是以圣人之治也,为腹而不为目。故去彼而取此。

马王堆帛书五十二病方字词补释三则

馬王堆帛書《五十二病方》字詞補釋三則 清華大學出土文獻研究與保護中心楊蒙生 由馬王堆漢墓帛書整理小組整理的《馬王堆漢墓帛書·五十二病方》和《馬王堆漢墓帛書》【肆】分別于一九七九年和一九八五年正式出版。1書中披露的漢代醫古文《五十二病方》意義重大。諸方所涉,內容豐富,涵蓋文字、名物、巫蓍、民俗等諸多方面,為我們研究當時南方社會的醫療情況提供了很好的第一手材料。 經過學界數十年的研究,《五十二病方》的釋文已經基本無礙,學界對其內容也基本瞭解。但在研讀帛書的過程中,我們發現,釋文中的個別字詞還有進一步探討的必要,如下文的這幾個例子。 一、華(花) 《馬王堆漢墓帛書·五十二病方》圖版二十二頁第152行“癃病”第三方中有藥名: 華 藥方全句為: 一、~華(花),以封隋(脽)及少【腹】。…… 諸家多將之釋作“”,而解為藥名。又或以為是殘字。2 按,此字形體基本完整。對比蛭蝕第二方、蚖第一方、囗者第三方、膏溺諸方中的“” 字形體、、、,可以確定,它們是同一個字。在帛書中,此字多與“齏”相通假,訓為粉碎。3此處的“華(花)”字前面並無定語。我們揣測,這定語很可能是承上文第二方之“乾葱”而省。“乾葱”條方為:“【一、(齏)】乾葱,鹽隋(脽)炙尻。”文例與此幾乎全同,極可參證。帛書這種承前省略的現象在古漢語中是多有其例的,此為行文簡便,不復贅舉。 1馬王堆漢墓帛書整理小組:《馬王堆漢墓帛書·五十二病方》,文物出版社1979年;《馬王堆漢墓帛書》【肆】,文物出版社1985年。 2張雷:《馬王堆帛書<五十二病方>研究》,安徽大學碩士學位論文(指導教師:徐在國教授),合肥:2010年,第227頁。 3馬繼興:《馬王堆古醫書考釋》,湖南科技出版社1992年,第468頁。

考试后的总结反思及试卷分析方法

考试后的总结反思及试卷分析方法 1. 反思自己的试卷 尤其是对基础知识点的掌握。无论成绩如何、排名如何(这些都是暂时的~),都要对每一科试卷进行认真分析。 具体分三步走: ①分析对错。细细浏览卷子中的每道题。注意,是每道题,不是只看错题!重点看错题、答起来不顺的题和凭运气做对的题,对那些掌握比较熟练的题不必细看,这样可以迅速找出问题所在。 ②错题整理。将错题、难题所对应课本的知识点一一罗列出来,先记录到笔记本上,分好类。 ③错题分析。针对错题,要细究原因,错在那里,为什么错?最好再找一些类似的题来做,举一反三,总结出这类题的系统的方法。 此外,对已经遗忘的基础知识要及时补上;对还没有掌握的基础知识要及时强化;对容易混淆的基础知识要及时澄清;对常错的基础知识要查根问底。 2. 反思自己考场上的心态 我们常说,心态决定状态,状态决定成败。在实力相当的情况下,应试心态往往决定成败。 成绩优秀的学生,往往过分在乎自己的考试排名;成绩中等的学生,通常会相对随意一点;实力较差的学生,则往往没有信心。这就是决定考试结果的关键所在。 事实上,无论哪一个层次的学生,对考试都不应该过分关注考试结果,而

应该更多关注自己的不足和缺陷,把考试过程看作是自我诊断和发现的过程。如前面所说,考试的目的就在于改进和完善,而不是给自己加压。 3. 反思自己最近的学习状态 仔细思考,最近一个月的状态是否好?上课是否认真听讲?作业是否认真按时完成?是否有属于自己的学习方法、习惯?是否有自己的学习计划并严格执行?是否能感觉到自己的一点点的进步?针对这次考试,你是否达到了期望?如果成绩上升,是因为题目适合你?还是同水平的同学出现了失误?还是你的水平真正上升了?如果下滑,问题又出在哪里呢? 回答了每一个问题,你会对自己前面一段时间的学习情况有一个很细致的了解。 4. 反思考试技巧 在实力相当的情况下,且题目难度不大的情况下,决定取胜的因素就是考场操作规范和细节问题。 比如: ①这次考试,时间安排是否合理,有没有出现先紧后松或先松后紧的现象? ②有没有出现填错答题卡,或者一些很明显的低级失误? ③具体到每门学科。语文是否时间太紧作文写得匆忙?数学是否因为专注后面的某道很难的大题而没有检查前面的题,导致丢了一些不该丢的分?英语听力是否因为纠结前面的内容而影响了听后面的内容?等等 ④这些考试中出现的问题,下次我应该怎样杜绝? 注意第四点,甚至应该写下来,时刻提醒自己。 5. 反思自己的成绩、分数

考完试后的试卷分析

考完试应该如何进行试卷分析? 考试的功能有两种:检验和选拔。除了中考、高考、竞赛类考试以外,其余几乎都是检验学生对知识的掌握情况,从中发现问题,帮助学生查漏补缺、调整学习方法。 所以,考后试卷分析其实是考试的一部分,或者说,与分数的获得相比,考后试卷分析才是真正收获的手段。此外,小学生和初中生逻辑思维尚不成熟,分析能力尚弱,试卷分析要依靠老师的讲评和家长的指导,高中生则不然,完全有能力独立驾驭,因此,考后试卷分析应该成为高中生的必修课。但是,有些高中生只盯着考试分数,对试卷分析不重视,或根本不会分析,致使考试的检验功能不发挥作用。这是很坏的习惯,因为不会积累经验、吸取教训的人是不可能进步的。事实证明,成绩优异的学生都十分重视考后试卷分析,而且都有一套分析的策略和方法。下面是考后试卷分析的一般方法,希望能给大王们一些启发。一:试卷分析有策略所谓考后试卷分析,是指考试后订正试卷中出现的错误,分析考试的收获以及考试暴露出的问题,然后归类,逐一进行对照并制订出自我提高的措施与方法。所以,试卷分析要讲究以下四个策略从逐题分析到整体分析从每一道错题入手,分析错误的知识原因、能力原因、解题习惯原因等分析思路是:①这道题考查的知识点是什么?②知识点的内容是什么?③这道题是怎样运用这一知识点解决问题的?④这道题的解题过程是什么?⑤这道题还有其他的解法吗? 在此基础上,学生就可以进行整体分析,拿出一个总体结论了。 通常情况下,学生考试丢分的原因大体有三种,即知识不清、问题情景不清和表述不清。 所谓“知识不清”,就是在考试之前没有把知识学清楚,丢分发生在考试之前,与考试发挥没有关系。 所谓“问题情景不清”,就是审题不清,没有把问题看明白,或是不能把问题看明白。这是一个审题能力、审题习惯问题。 所谓“表述不清”,指的是虽然知识具备、审题清楚,问题能够解决,但表述凌乱、词不达意。上述问题逐步由低级发展到高级。研究这三者所造成的丢分比例,用数字说话,也就能够得到整体结论,找到整体方向了。 从数字分析到性质分析要点有三:①统计各科因各种原因的丢分数值。如计算失误失分、审题不清失分、考虑不周失分、公式记错失分、概念不清失分等。 ②找出最不该丢的5~10分。这些分数是最有希望获得的,找出来很有必要。在后续学习中,努力找回这些分数可望可即。如果真正做到这些,那么不同学科累