中国古代建筑史——四合院调研报告

中国古代建筑史调研报告之

北京四合院

一、资料收集

二、实地调研

地点:故宫

背景资料:故宫南北长961米,东西宽753米,面积约为723,600平方米。建筑面积15.5万平方米。故宫宫殿是沿着一条南北向中轴线排列,三大殿、后三宫、御花园都位于这条中轴线上。并向两旁展开,南北取直,左右对称。相传故宫一共有9999.5间,实际据1973年专家现场测量故宫有大小院落90多座,房屋有980座,共计8707间。故宫宫殿建筑均是木结构、黄琉璃瓦顶、青白石底座,饰以金碧辉煌的彩画。

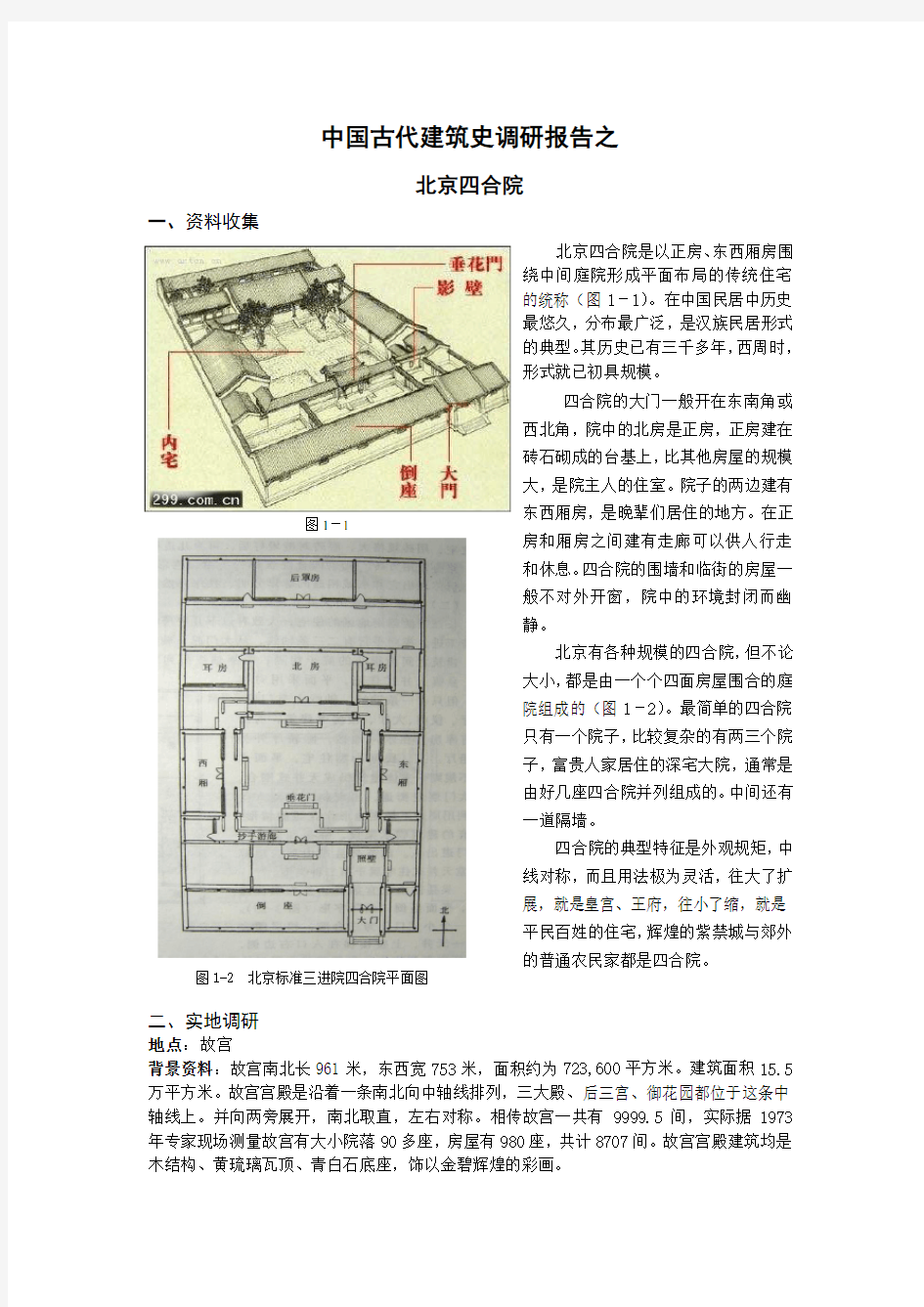

北京四合院是以正房、东西厢房围绕中间庭院形成平面布局的传统住宅的统称(图1-1)。在中国民居中历史最悠久,分布最广泛,是汉族民居形式的典型。其历史已有三千多年,西周时,形式就已初具规模。 四合院的大门一般开在东南角或西北角,院中的北房是正房,正房建在砖石砌成的台基上,比其他房屋的规模大,是院主人的住室。院子的两边建有东西厢房,是晚辈们居住的地方。在正房和厢房之间建有走廊可以供人行走

和休息。四合院的围墙和临街的房屋一般不对外开窗,院中的环境封闭而幽静。 北京有各种规模的四合院,但不论大小,都是由一个个四面房屋围合的庭院组成的(图1-2)。最简单的四合院只有一个院子,比较复杂的有两三个院子,富贵人家居住的深宅大院,通常是由好几座四合院并列组成的。中间还有一道隔墙。 四合院的典型特征是外观规矩,中线对称,而且用法极为灵活,往大了扩展,就是皇宫、王府,往小了缩,就是平民百姓的住宅,辉煌的紫禁城与郊外的普通农民家都是四合院。

图1-

1 图1-

2 北京标准三进院四合院平面图

重点调研地点:钟粹宫

布局形制

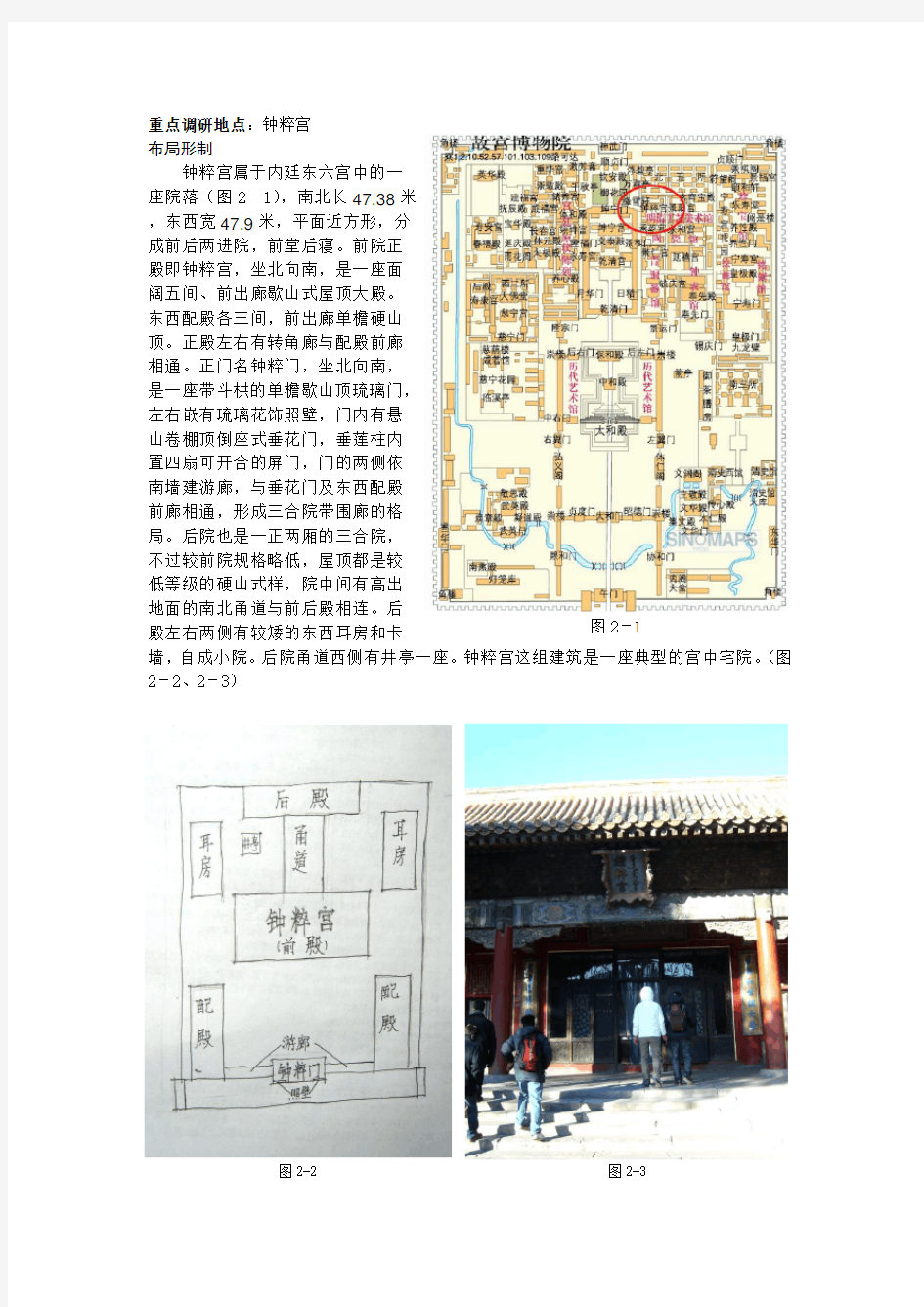

钟粹宫属于内廷东六宫中的一

座院落(图2-1),南北长47.38米

,东西宽47.9米,平面近方形,分

成前后两进院,前堂后寝。前院正

殿即钟粹宫,坐北向南,是一座面

阔五间、前出廊歇山式屋顶大殿。

东西配殿各三间,前出廊单檐硬山

顶。正殿左右有转角廊与配殿前廊

相通。正门名钟粹门,坐北向南,

是一座带斗栱的单檐歇山顶琉璃门,

左右嵌有琉璃花饰照壁,门内有悬

山卷棚顶倒座式垂花门,垂莲柱内

置四扇可开合的屏门,门的两侧依

南墙建游廊,与垂花门及东西配殿

前廊相通,形成三合院带围廊的格

局。后院也是一正两厢的三合院,

不过较前院规格略低,屋顶都是较

低等级的硬山式样,院中间有高出

地面的南北甬道与前后殿相连。后

殿左右两侧有较矮的东西耳房和卡

墙,自成小院。后院甬道西侧有井亭一座。钟粹宫这组建筑是一座典型的宫中宅院。(图 2-2、2-3)

图2-

1

图

2-2 图2-3

不过从图2-2中也可以看出,钟粹宫并不完全属于一般四合院的形制,它少了倒座,大门、垂花门和影壁合在了一起,可能也是为了突出正殿的重要位置。

平面布局

正殿的平面布局,面阔与进深从中央明间起向左右次、梢间逐渐减小尺度,主次分明,这种分布方式比宋、元时期更为明显,并为清代所沿用。明代早期官式建筑柱网分布已是严格对称的格局,四柱一间也是这一时期的基本方式,柱子有明显的侧脚和生起,这种做法依然保持宋代的遗制。

房屋结构

正殿室内梁架简洁,结构严谨,结点牢固,用材精良(梁枋、檩桁、斗栱都是金丝楠木),构件加工精致。梁与梁之间和梁与柱之间的结点普遍采用十字拱承托,以减少梁头檩枋的剪力。该正殿五架梁本身虽然不加雕饰,但在做法上采用了梁两端矮而窄和中间高而宽的拱形体的手法,这样处理既考虑到构架本身的荷载功能,又不因梁材较大而显得粗笨。在建筑物构件中,梁头柱头、斗栱椽头飞头等的边缘轮廓大多采用卷杀,制作规矩,充分利用木材本身容易加工的特点对各个构件进行艺术处理,从而更好地发挥了装饰作用。

艺术处理

因为该正殿在明代早期是彻上明造,因此各个梁架的梁枋檩桁斗栱等构件都满绘彩画。后来随着室内主人的更换或因使用的需要,室内顶棚也几经变化。明中叶、清初和清中叶天花三次向下移位,每一次天花向下移位,上面的彩画就保留下来,因此钟粹宫室内既保存着明早期和明中叶青绿点金的旋纹彩画,又保存着龙凤和玺彩画,还保存着外檐檩枋的苏式彩画。在一座宫殿中遗留下来不同历史时期、风格各异的彩画尚属少见,这对于研究明、清官式彩画发展史有极高价值,是不可多得的实物资料。

其它院落:储秀宫

储秀宫原为二进院,清晚期拆除了储秀门及围墙,并将翊坤宫后殿改为穿堂殿,称体和殿,连通储秀宫与翊坤宫,形成相通的四进院落。储秀宫前廊与东西配殿前廊及体和殿后檐廊转角相连,构成迴廊。

储秀宫为单檐歇山顶,面阔5间,前出廊。檐下施斗栱,梁枋饰以淡雅的苏式彩画。门为楠木雕万字锦底、五蝠捧寿、万福万寿裙板隔扇门;窗饰万字团寿纹步步锦支摘窗。内檐装修精巧华丽。明间正中设地屏宝座,后置5扇紫檀嵌寿字镜心屏风,上悬“大圆宝镜”匾。东侧有花梨木雕竹纹裙板玻璃隔扇,西侧有花梨木雕玉兰纹裙板玻璃隔扇,分别将东西次间与明间隔开。东次、梢间以花梨木透雕缠枝葡萄纹落地罩相隔;西次、梢间以一道花梨木雕万福万寿纹为边框内镶大玻璃的隔扇相隔,内设避风隔,西梢间作为暖阁,是居住的寝室。后殿为丽景轩,面阔5间,单檐硬山顶,有东西配殿曰凤光室、猗兰馆。

三、心得体会

此次调研,通过收集资料我对北京传统四合院的形制、规模、做法有了一定了解,通过参观故宫还看到了地位较高的社会群体的四合院的基本形制与正房外立面做法;由此可见四合院的做法并不是单调的,它可以有很多的变化,形成妙趣横生的空间,这是值得我们在今后的设计中借鉴的。

中国古代建筑史

《中国古代建筑史》是关于中国古代建筑历史研究的理论著作。主编刘敦桢。1965年书稿完成,1980年由建筑工程出版社出版。该书简要而系统地论述了中国古代建筑各历史阶段的发展和成就,旁征博引。具有鲜明的时代特色,对于考证我国古代建筑具有重要的研究作用。全书共64万字,图片487幅。 本书是一本关于中国古代建筑历史的理论著作,简要而系统地叙述了我国古代建筑的发展和成就,并引证了大量的文献资料和实物记录。 我国是一个地大物博,历史悠久的文明古国。我们的祖先给我们留下了丰富多彩的建筑遗产。中国古建筑在世界上形成了独特的建筑体系,在世界古代建筑史中占据着重要的地位。本书简要而系统地叙述了我国古代建筑的发展和成就,引证了大量的文献资料和实物记录,文字简要,叙事详明,资料图片丰富,附图质量较好,有不少资料是过去未曾发表的,在目前同类书和资料中是较好的一部,对建筑历史研究工作和建筑教学工作都具有参考价值。 中国建筑是世界上传统延续最长的建筑体系。这一方面是因为中国的封建社会时期特别长,社会变化缓慢,另一方面是中国的地理环境比较封闭,周边有大海、高山、沙漠的阻隔,在交通不便的古代,很少受到很大的外来影响。更因为中国的文化一般地高于相邻国家或民族的文化,即使某些外来因素传人中国,也会很自然地融人,而成为中国自己的东西。 中国建筑自其萌芽,直到今世,一脉相承,可以说是具有很大的

稳定性,与历史上西欧建筑的剧烈变化大不相同。中国古代建筑是中国传统文化的重要组成部分,与中医、国画、民乐等相似,有中国自己特有的传统,是延续数千年的独特体系。从都城的规划建设,到建筑的设计施工,乃至于装修装饰,都有自己的理论与方法,在世界上独树一帜,有着很卓越的成就。它不仅是珍贵的历史文化遗产,认真加以研究总结,还可以为当今的建设提供可贵的借鉴。

中国古代建筑史

中国古代建筑史 中国古代建筑和古老的中华文化差不多是同步发端和发展的,有着悠久的历史和稳定的系统,通过中国的古代建筑,可以清晰的反映出中国传统文化思想的脉络。在当今经济全球化的时代,尽管我国建筑受到了西方建筑的影响,但在很大的方面还传承与发展着中国古代传统建筑的特点。随着时代的发展现在人们对中国传统民居的研究越来越广泛、深入,研究的角度也越来越丰富。 现代建筑受古代建筑的影响主要体现在中国古代建筑的特点上。中国古代建筑的特点: 一. 庭院式的组群布局。 从古代文献记载,绘画中的古建筑形象一直到现存的古建筑来看,中国古代建筑在平面布局方面有一种简明的组织规律,这就是每一处住宅、宫殿、官衙、寺庙等建筑,都是由若干单座建筑和一些围廊、围墙之类环绕成一个个庭院而组成的。这种庭院式的组群与布局,一般都是采用均衡对称的方式,沿着纵轴线(也称前后轴线)与横轴线进行设计。比较重要的建筑都安置在纵轴线上,次要房屋安置在它左右两侧的横轴线上,北京故宫的组群布局和北方的四合院是最能体现这一组群布局原则的典型实例。到目前为止,在我国北方很大一部分人在沿用着这种庭院式布局。两坡式屋顶,四面有院墙或者是一些建筑,中间围成一个天井。 二.巧妙而科学的框架式结构。

这是中国古代建筑在建筑结构上最重要的一个特征。因为中国古代建筑主要是木构架结构,即采用木柱、木梁构成房屋的框架,屋顶与房檐的重量通过梁架传递到立柱上,墙壁只起隔断的作用,而不是承担房屋重量的结构部分。由这种框架式木结构形成了过去宫殿、寺庙及其它高级建筑才有的一种独特构件,即屋檐下的一束束的“斗拱”。它是由斗形木块和弓形的横木组成,纵横交错,逐层向外挑出,形成上大下小的托座。到了明清以后,由于结构简化,将梁直接放在柱上,致使斗拱的结构作用几乎完全消失,变成了几乎是纯粹的装饰品.这种建筑虽然很少在住宅中看到,但在许多的旅游景点都能看得到这种木制的传统的建筑来吸引游客的参观。 三. 丰富多采的艺术形象。 建筑不仅仅是技术科学,而且是一种艺术。中国古代建筑经过长时期的努力,同时吸收了中国其他传统艺术,特别是绘画、雕刻、工艺美术等造型艺术的特点,创造了丰富多采的艺术形象,并在这方面形成了不少特点。其中比较突出的,有以下三个方面。 1、富有装饰性的屋顶 中国古代的匠师很早就发现了利用屋顶以取得艺术效果的可能性。我国古代匠师充分运用木结构的特点,创造了屋顶举折和屋面起翘、出翘,形成如鸟翼伸展的檐角和屋顶各部分柔和优美的曲线。同时,屋脊的脊端都加上适当的雕饰,檐口的瓦也加以装饰性的处理。宋代以后,又大量采用琉璃瓦,为屋顶加上颜色和光泽,再加上后来又陆续出现其它许多屋顶式样,以及由这些屋顶组合而成的各种具有

中国古代建筑史发展

中国古代建筑史发展 人类的文明是以人们学会使用工具为起点的,从此之后,人们学会发明使用各种工具,各种技术,并且逐渐拥有了自己的思想,自己的文化。随着人们文明的发展,人类生产力的不断提高,人们不能忍受风餐露宿的生活,所以使用工具制造供人们进食,休息,并且能够遮风挡雨的场所成为人类文明进步的必然结果。所以建筑也就随之产生了。 在世界不同的地域,由于不同气候,地理条件,以及各种偶然或必然的事件的发生,形成了几乎全然不相同的技术,文化。归结起来,就成为了我们所说的四大文明古国。我们中国是世界四大文明古国之一,有着悠久的历史文化,同时,中国的建筑也是世界建筑三大体系(中国建筑,欧洲建筑,伊斯兰建筑)之一。中国古建筑在其千年的发展史中,以中华文化为脉络,逐渐形成了中华文化特色的建筑体系。可以说,中国古建筑与文化的关系密不可分,相互依存,相互促进。 原始社会至汉代是中国古建筑体系的形成时期。在其早期人们都是利用天然的洞穴或者是树木构巢来达到遮风挡雨的目的。到了原始社会的晚期,我们的祖先学会在利用黄土层为壁体的土穴上,用木架和草泥建造简单的穴居或浅穴居,以后又逐步发展到地面上,南方出现了干栏式木构建筑。进入阶级社会以后,在商代,已经有了较成熟的夯土技术,建造了规模相当大的宫室和陵墓。西周及春秋时期,统治阶级营造很多以宫市为中心的城市。原来简单的木构架,经商周以来的不断改进,已成为中国建筑的主要结构方式。瓦的出现与使用,解决了屋顶防水问题,到了春秋时期就已经有了砖使用的痕迹。瓦与砖的发明与使用是中国古建筑的一个重要进步。 到了战国的时候,随着商鞅变法的进行,宣告了奴隶制度的废除和封建制度的正式开始。进入封建社会后,生产力产生了质的飞跃。随着生产力的发展,手工业商业也迅速发展,这样就使得城市的发展建设达到了一个高潮。城市的发展必然会带来建筑水平的提高,而且随着手工业发展,新的工具不断被发明,从另一个方面也很大的促进了建筑水平的提高。 两汉的时候,封建社会发展迅速,生产力发展迅速,使得汉代成为中国古代建筑史上的一个繁荣时期。木构建筑在这个时期日渐成熟。并且,随着金属工具的进步,石与砖建筑有着巨大进步,技术日趋成熟。虽然,对于这个时间段的建筑史籍描绘众多,但现存真正的建筑遗物,则仅墓室墓阙数处,他为间接的材料,如冥器汉刻之类的。 魏、晋、南北朝时期,在政治动荡,战争频繁,民不聊生的情况下,宫殿与佛寺之建筑活动仍极为澎湃。而佛教之兴盛则为建筑活动的一大动力。实物之在艺术表现上吸收有"希腊佛教式"(Greece Buddhist)的种种圆和生动之雕刻,饰纹、花草、鸟兽、人物等的表现手法,脱离汉代时的格调,创新作风,遗存至今的有石窟、佛塔、陵墓等。另外,在此期间,由于豪门贵族追求奢华生活和士大夫寄情山水为高雅风气的影响,兴起于秦汉时代的山水式风景园林有了重大的发展。隋朝统一中国,结束了长期的战乱局面。但是隋炀帝的暴政使得隋朝很快的就灭亡了。所以,短暂的隋朝可以说是为社会经济文化达到鼎盛的唐朝拉开了序幕。

各朝代建筑与颜色

各朝代建筑与颜色 https://www.360docs.net/doc/b79983222.html,/dy/jichu/Instructs/20060816/141525287-2.html 中国建筑颜色最初体现着自然的功能,唐代以前没有颜色,突出的是材料本色。 唐代:颜色体现等级到了唐代,建筑有了统一的规划,建筑归"礼部"管,有了等级制度的划分。唐朝时期的建筑,一律采用朱红与白色的组合,产生了鲜艳悦目、简洁明快的色彩美。黄色成为皇室特用的色彩,皇宫寺院用用黄、红色调,红、青、蓝等为王府官宦之色,民舍只能用黑、灰、白等色。可以说,唐代是用色彩来维护统治阶级的利益。唐代建筑气势雄大,造型质朴,体态遒劲。这一时期的建筑,砖的应用更加广泛,琉璃的烧制更加进步,建筑构件的比列逐步趋向定型化。唐代是中国历史上建筑发展的鼎盛时期,保留至今较为完整的有五台山的南禅寺正殿和佛光寺正殿,还有许多没能保存住而被记录在壁画当中。此外,舍利塔遍布各地,粗大挺拔、风格朴实的建筑构件和刚劲富丽之美,使大唐的装饰艺术具有夺人的风采。唐代盛行直棂窗,窗棂上的纹样有龟锦纹及花纹繁密的球纹等。室内壁面上往往会有壁画,天花板形式很简洁。这时候的彩画构图已初步使用"晕",它对以对晕、退晕为基本原则的宋代彩画有一定的启蒙作用。在使用花纹方面,除莲瓣以外,窄长花边上常用卷草构成带状花纹,或在卷草纹内杂以人物。这些花纹不但构图饱满,线条也流畅挺秀,还常用半团窠及整个团窠相间排列,以及回纹、连珠纹、流苏纹、火焰纹及飞仙等富丽丰满的装饰图案。 宋代:色彩反映主流唐宋一脉相承,宋代建筑是唐代建筑的继承和发展。油漆的大量使用,以及印度佛教的影响,建筑颜色突出为红色。这一时期的色彩反映了当时的主流文化。宋代喜欢稳而单纯、清淡高雅的色调,是受了儒家的理性主义和禅宗的哲理作基础的宋代社会思想所致。宋代的建筑规格一般比唐朝小,但比唐朝更为秀丽、绚烂而富于变化,出现了各种复杂形式的殿阁楼台。宋代的建筑受唐代影响很大,主要以殿堂、寺塔和墓室建筑为代表,装饰上多用彩绘、雕刻及琉璃砖瓦等,建筑构件开始趋向标准化,并有了建筑总结性著作如《木经》、《营造法式》。装饰与建筑的有机结合是宋代的一大特点,寺塔的装饰尺度合理,造型完整而浑厚。苏州虎丘塔、泉州仁寿塔都是典型之作。昭陵的石刻、墓室的图案都具有刚劲、富丽之美,对后来的民间图案发展有着指导性的意义。在装修方面,这时期建筑上大量使用可开启的、棂条组合极为丰富的门窗,与唐、辽建筑的板门、直棂窗相比,不仅改变了建筑的外貌,而且改善了室内的通风和采光。房屋下部的须弥座和佛殿内部的佛座多为石造,构图丰富多彩,雕刻也很精美。柱础的形式与雕刻趋向于多样化。柱子除圆形、方形、八角形外,还出现了瓜楞柱,且大量使用石柱,柱的表面往往镂刻各种花纹。同时,室内空间加大,给人以开朗明快的感觉。屋顶上或全部覆以琉璃瓦,或用琉璃瓦于青瓦相配合成为剪边式屋顶。彩画和装饰的比例、构图和色彩都取得了一定的艺术效果,因而当时建筑给人以柔和而灿烂的印象。 元代:风格秀丽绚烂元代宫室建筑也承袭了唐宋以来的传统,元朝以后的装饰纹样倾向平实、写实的路线,宫殿建筑的色彩和图案为精密研究,风格秀丽且绚烂。宋亡而元兴,建筑一度受到外来工匠的影响,并以北方工匠为主,其建筑结构多大胆粗犷,其艺术风格也狂放不羁。元朝由于民族众多,而各民族又有着不同的宗教和文化,经过相互交流,给传统建筑的艺术增加了若干新因素。这时宗教建筑相当发达,从西藏到大都建造了很多喇嘛教寺院和塔,带来了一些新的装饰题材与雕塑、壁画的新手法。大都、新疆、云南及东南部的一些城市陆续兴建伊斯兰教礼拜寺,开始和中国建筑相结合,形成独立的风格,装饰、色彩也逐步融合起来。而过街塔是喇嘛教的另一种建筑类型。以北京的云台最为著名。在云台的券石上和券洞的内壁,刻有天神、金翅鸟、龙、云等喇嘛教纹样及六种文字的经文。这些雕刻都是高浮雕,人物的姿态和神情都很雄劲,各种图案有着生动跳跃的热烈气氛,与汉族传统风格不同,是元代雕刻中的优秀作品。喇嘛教的雕刻题材和手法给予明清建筑艺术不少影响,

最全最容易记的中国古代建筑史考试资料

中国古代建筑史复习 一、绪论:中国古代建筑的特征 1、中国古代主要建筑体系(四种) 2、中国古代木构架建筑的主要形式(四种,特点+简图) 3、中国古代木构架建筑的优缺点 4、庭院的作用及其多元功能 5、中国古代单体建筑的主要特点(四项) 6、中国古代建筑两种发展模式 7、李诫、《营造法式》、样式雷、烫样(基本概念) 8、牌坊、华表(基本概念) 二、第1章:古代建筑发展概况 1、茅茨土阶(基本概念) 2、高颐太守墓石阙(立面简图) 3、河北赵县安济桥(概况、建造者、立面简图) 4、唐代建筑风格 5、宋代建筑风格 三、第2章:住宅与聚落 1、我国民居住宅的主要构筑类型(十种,分布地,基本概念、主要特征) 2、三坊七巷(基本概念) 3、北京四合院的特点及成就(三进四合院平面图,标注主要建筑名称) 4、明清北京居住建筑大门(六种,等级) 5、抄手游廊、垂花门(基本概念) 6、门在中国古代建筑中的作用 四、第3章:宫殿、坛庙、陵墓 1、三朝五门(基本概念) 2、我国古代宫殿建筑发展的几个阶段(结合实例) 3、明清北京故宫的总体布局、设计方法及成就 4、明堂(基本概念) 5、我国古代坛庙建筑的基本类型(三种) 6、北京天坛的总体布局、设计方法及成就(总平面简图) 7、黄肠题凑(基本概念) 8、北京明十三陵的特点、设计方法及成就 五、第4章:宗教建筑 1、山西五台山唐代建筑佛光寺东大殿的空间、结构与艺术(立面、平面简图) 2、佛塔类型(按形式分,六种,特点) 3、山西应县佛宫寺释迦塔(概况,结构成就) 4、经幢(基本概念) 5、明清时期佛教四大名山

6、中国四大名窟(省、市、窟名) 7、摩崖石刻(基本概念) 六、第5章:古代木构建筑特征与详部演变 1、面阔七间清式建筑各“间”的名称 2、中国古代建筑台基的作用 3、宋式、清式须弥座(特点+简图) 4、宋式、清式栏杆(特点+简图) 5、木结构建筑的出廊方式(四种) 6、中国古代大木作基本构件(五种,详部名称) 7、宋《营造法式》四铺作斗栱(两种形式,简图) 8、中国古代屋顶的主要形式(五种,等级,透视简图) 9、古建筑中柱的特殊做法(定义、平面简图、实例) 10、中国古代斗栱组成、宋清名称、发展趋势(五项)、作用 11、木结构采用模数制,宋代以“材”为标准,清代以“斗口”为标准 12、大木大式和大木小式建筑的区别 13、清代建筑色彩(七种,按等级) 14、清式彩画(三种,等级) 15、檩数分配图《清式营造则例》(十二种,简图) 16、收山、推山、梭柱、叉手、托脚、卷杀、抱鼓石、雀替、生起、侧脚、抱厦(基本概念) 七、第6章:建筑意匠 1、五行基本概念及其在中国古代建筑中的影响和应用 2、中国古代通过什么方法获得“天人合一”的建筑意匠 3、中国古代长期以来为什么一直以木结构建筑为主要建筑体系 4、中国古代建筑在当今的建筑设计中的借鉴或指导意义

中国古代建筑史课程笔记

绪论 中国:古代、近代、现代 中国古代建筑的特征 1建筑多样性与主流 南方:“干栏” 北方:毡包式居室 新疆维吾尔族:土墙平顶或土坯拱顶的房屋 黄河中下游:窑洞 东北与西南:利用原木垒成墙体的“井干”式建筑 2木构架的特色 我国木构建筑结构体系:穿斗式、抬梁式 穿斗式的特点:用穿枋的柱子串联起来,形成一榀榀房架;檩条直接搁置在柱头上;在延檩条方向,再用穿斗把柱子串联起来。 抬梁式木构架的特点是:柱子上搁置梁头,梁头上搁置檩条,梁上再用矮柱支起较短的梁,如此层叠而上,梁的总数可达3~5根。 3木构建筑长期广泛作为一种主流建筑类型的内在优势: ①取材方便 ②适应性强 ③有较强的抗震能力 ④施工速度快 ⑤便于修缮、搬迁 木架建筑存在一些根本缺陷: 木材越来越稀少 木架建筑易遭火灾 无论是抬梁式还是穿斗式,更难以满足更大、更复杂的空间需求4建筑群的组合 庭院是由屋宇、围墙、走廊围合而成的内向性封闭空间。 庭院围合的方式: 一在主房与院门间用墙围合 二在主房与院门间用廊围合,通常称之为“廊院” 三主房前两侧东西相对各建厢房一座,前设院墙与院门通常称之为“三合院”如将前面的院墙改为房屋,则称“四合院”。 第一章原始社会建筑 原始——奴隶——封建 原始:公元6000、7000年前——公元前21世纪巢居、穴居 奴隶:公元前2070年——公元前476年 封建:前期(公元前475——589年) 中期(隋—宋581——1279) 后期(1279——1911) 旧石器(170万年前——公元前8000年)人类居住于天然穴洞 中时期(公元前8000——公元前6000年)满足基本居住需求居住地穴、巢穴新石器(公元前6000——公元前2100年)前6000年—地穴—半地穴 前5000年—地面干栏式—(技术)氏族社会后:

中国古代建筑史复习资料

1、《兆域图》 1977 年河北平山县战国中山王陵中发掘的一幅陵区图,以金银线镶嵌于铜板。兆域——墓地。该图按比例正投影绘制,是我国第一幅建筑总平面图。 2、匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫 匠人营建的王城,九里见方,每面城垣开辟三座城门。城内辟有九条南北方向的道路与九条东西方向的道路,每条道路可以走九辆马车。东面为祖庙,西面为社稷坛,前面是朝廷寝宫,后面是市场和民居,朝廷宫室和市场占地一百亩。 3、辟雍 周天子的大学,位于城郊,圜如壁,周水。与明堂一起失传。汉以后与明堂概指礼制建筑。 4、明堂 古代帝王所建最隆重的建筑物,用作朝会诸侯、发布政令、秋季大享祭天,并配祀祖宗。5、黄肠题凑 代陵墓的最高制式,黄肠——柏木段,题凑——排成箱体结构 6、抬梁式木构架 春秋时完成,沿进深方向布置石础,础上立柱,柱上架梁,梁上立瓜柱,架短梁,最上是脊瓜柱,构成一屋架;在屋架之间用横向的枋联系柱顶,梁头与瓜柱顶做横向的檩,檩上承受椽子和屋面,使屋架完全连成一个整体。 7、穿斗式木构架 用穿枋把柱子串联起来,形成一榀一榀的房架;檩条直接搁置在柱头上;在沿檩条方向,再用斗枋把柱子串联起来,由此形成的一个整体框架。这种木构架广泛用于江西、湖南、四川等南方地区。 8、井干式结构 一种不用立柱和大梁的房屋结构。这种结构以圆木或矩形、六角形木料平行向上层层叠置,在转角处木料端部交叉咬合,形成房屋四壁。井干式结构需用大量木材,在绝对尺度和开设门窗上都受很大限制,因此通用程度不如抬梁式构架和穿斗式构架。中国目前只在东北林区、西南山区尚有个别使用这种结构建造的房屋。 9、九脊屋顶 即歇山顶。用于殿阁则称九脊殿,用于亭榭、厅堂则称厦两头造。 10、四阿屋顶 即四面坡的庑殿顶,宋代称四阿顶,或称五脊殿。 11、栌斗 一组斗栱最下面的构件,或称大斗、坐斗。 12、叉手 脊桁两侧的斜杆,用以固持脊槫,其形状犹如侍者叉手而立,故名。多见于唐、宋、元、明的建筑上。 13、托脚 宋代建筑上各槫均用斜杆支撑固持。其中支撑脊槫的斜杆称为叉手,其余的称为托脚。14、华栱 宋式斗栱上外跳之栱。 15、卷杀 宋代栱、梁、柱等构件端部做弧形(其轮廓由折线组成),形成柔美而有弹性的外观,称为卷杀。“卷”有圆弧之意,“杀”有砍削之意。

中国古代建筑史

中国古代建筑史 【中国古代建筑史章节简介】 绪论 第一节自然条件对中国古代建筑的影响 1、为了抵御严寒,北方的房屋朝向采取南向,以便冬季阳光射入室内。在温暖潮湿的南方,房屋多采取南向或东南向,以接受夏季凉爽的海风,或在房屋下架空干阑式构造,流通空气减少潮湿。;森林地区往往则采用井干式壁体。为了防止野兽也有采用干阑式构造。 第二节中国建筑发展的几个阶段 1、商朝已经有了成熟的夯土技术。 2、北宋随着手工业和商业发展,该拜年了汉以来历代都城采用的封闭式里坊制度,改为沿街设店。 第三节中国古代建筑的特点 一、结构 1、中国古代建筑以木结构为主要的结构方式,木结构主要有抬梁、穿斗、井干三种不同的结构方式,其中抬梁式使用范围最广。 2、斗栱是在方形坐斗上用若干方形小斗与若干弓形的栱,层叠装配。斗栱最初用于承托梁头、枋头,还用于外檐支撑出檐的

重量,后来才用于构架的节点上,而出檐的深度越大,斗拱的层数也越多。 3、斗栱的发展商末已有,到汉朝大量使用,到唐朝斗栱样式逐渐统一,并用栱的高度作为梁坊比例的基本尺度。后来这种基本尺度发展成模数制,即是“材”。“材”的大小共有八等,而“材”又分为十五分,以十分为宽。这种做法简化了设计手续,可预制加工,提高了施工速度。 4、宋朝以后随着柱身加高,房屋空间的扩大,木构架节点上使用的斗栱越来越少,这种由复杂趋向去简练的过程到明清两代更为显著。 5、穿斗式也是沿着房屋进深方向立柱,但间距小,柱直接承受檩的重量,不用架空的抬梁,而以数层“穿”贯通各柱。其主要特点是用较小的柱与“穿”,做成相当大的架构。这汇总架构在汉朝已经相当成熟。 6、井干式使用天然圆木或者方形矩形断面木料层层累叠,商朝后期的陵墓已使用井干式木椁。 7、古代木架构在当时社会条件下的优点:a承重与围护结构分工明确,类似于框架结构,建筑物灵活性极大;b便于适应不同气候条件;c又减少地震危害可能性;d材料供应方便。 8、周初有了瓦,战国时代出现花纹砖和大块空心砖,汉代已经有预制配装的空心砖坟墓,且出现了各种花纹的贴面砖(类似瓷砖装饰)。而砖拱结构用于地面早起仅见于塔的局部,至元朝开始

0813建筑学一级学科简介

0813建筑学一级学科简介 一级学科(中文)名称:建筑学 (英文)名称: Architecture 一、学科概况 建筑学是一门古老的学科。伴随着文明的出现,人类即开始了大 规模的建筑活动。古代的埃及、西亚、希腊、罗马、中国、印度和拉 美等地区都是建筑文化发展的源泉。世界各国、各民族的建筑构成了 人类建筑文化的整体。古希腊作为欧洲文明的摇篮,其建筑活动在建 筑史上占有重要的地位。古罗马建筑直接继承和发展了古希腊建筑的 成就,维特鲁威的《建筑十书》是流传下来最早的建筑学著作,为建 筑的构成以及建筑的坚固、适用、美观的三要素奠定了基础。中世纪 的哥特式建筑在结构、材料、技术上又产生了新的特点和成就。15 世纪文艺复兴时期以来,出现了专业的建筑师,并为传统建筑学确立 了完整的理论和概念。中国建筑有着悠久的历史和文化传统,独特的 木构架系统和艺术风格,精炼的建筑法式和富有哲理的设计思想,灵 活多变的处理技巧和丰富多彩的装饰,成为世界建筑的重要组成部分。 18世纪下半叶,随着工业革命的进程加速,城市迅猛发展,建 筑类型大量增加,建筑功能日趋复杂。20世纪初出现了现代主义建 筑以及与之相适应的包豪斯建筑教育学派。德国建筑师格罗皮乌斯、密斯·范·德·罗、法国建筑师勒·柯布西耶和美国建筑师赖特是其 中的杰出代表。其主要建筑思想和设计理念体现在:第一,将建筑的 使用功能作为设计的出发点,强调建筑形式与内容的一致性;应用现 代科学技术提高建筑设计的科学性。第二,注意发挥现代建筑材料和 建筑结构的技术和艺术特点,反对不合理的外加建筑装饰,突出技术

和艺术的高度统一。第三,将建筑设计重点放在空间组合和建筑环境的创造上。第四,重视建筑的社会性和经济性,强调建筑同公众社会生活的密切关系。现代主义建筑强调建筑形式与功能的统一,重视新技术、新结构、新材料以及建筑的社会性和经济性,标志着建筑学完成了一次重大飞跃。 从20世纪50年代开始,针对现代主义建筑中出现的某些忽视精神生活的需求、忽视民族和地区文化差异的倾向,特别是某些建筑师的设计手法公式化的倾向,重新探讨继承传统和发展创新等问题,在建筑风格上又出现了多元化倾向,其中后现代建筑较为活跃。20世纪70年代以来,人口、资源、环境等问题带来严峻挑战,可持续发展已经成为当今建筑学发展的重要方向;建筑与城市特色逐渐消失,地域特色的保护和创造成为当今建筑学发展的又一重要方向;以计算机为代表的信息技术进入建筑学领域,则为建筑学的发展注入了新的活力。建筑学科的发展逐渐形成了广义建筑学。今天的建筑学科以建筑学、城乡规划学和风景园林学三位一体的知识结构为平台,进一步加强理工与人文的交叉、科学与艺术的结合,在解决复杂建筑问题的过程中不断发展。 二、学科内涵 1、研究对象 建筑学是研究建筑物及其环境的学科,也是关于建筑设计艺术与技术结合的学科,旨在总结人类建筑活动的经验,研究人类建筑活动的规律和方法,创造适合人类生活需求及审美要求的物质形态和空间环境。建筑学是集社会、技术和艺术等多重属性于一体的综合性学科。建筑学与力学、光学、声学等自然科学领域,水工、热工、电工等技术工程领域,美学、社会学、心理学、历史学、经济学、法律等人文学科领域有着紧密的联系。传统建筑学科的研究对象包括建筑物、建筑群以及室内家具的设计,以及城市村镇和风景园林的规划设计。随

中国古代建筑电子书一览表

中国古建筑电子书籍书目 1、《营造法式》.jpg陶本 2、《营造法式》.pdg全四册1933年初版 3、《营造法式注释》.pdg—梁思成 4、《营造法式大木作制度研究》.pdf—陈明达【有原书】 5、《营造法式解读》.pdf—潘谷西(部分)【有原书】 6、《营造法式》研究札记.pdf(续一)—陈明达【有原书】 7、《营造法式》图样.jpg 8、《营造法原》.pdf—姚承祖【有原书】 9、《中国古建筑术语辞典》.pdf【有原书】 10、《梁思成全集》.pdf(缺第十卷)【有原书】 11、《清式营造则例》.pdf—梁思成【有原书】 12、《中国古建筑图典》.pdf—林洙 13、《枓栱》—潘德华(部分).jpg【有原书】 14、《工程做法注释》.jpg—王璞子(部分)【有原书】 15、《中国古代建筑技术史》.pdf【有原书】 16、《中国古代木结构建筑技术》.pdf—陈明达 17、《中国木构建筑营造技术》.pdg—马炳坚【有原书】 18、《中国古建筑瓦石营法》.pdf—刘大可【有原书】 19、《中国古代建筑史》.pdf—刘敦桢【有原书】 20、《中国古代建筑史》.pdf第二卷两晋、南北朝、隋唐、五代建筑【有原书】 21、《中国古代建筑史》.pdf第三卷宋、辽、金、西夏建筑【有原书】 22、《中国古代建筑史》.pdf第四卷:元明建筑【有原书】 23、《中国古代建筑史》.pdf第五卷清代建筑【有原书】 24、《华夏意匠》:中国古典建筑设计原理分析—李允鉌.pdf【有原书】 25、《祁英涛古建筑论文集》.jpg【有原书】 26、《山东广饶关帝庙正殿》—颜华 27、《应县木塔》.pdf—陈明达【有原书】 28、《园冶》【有原书】 29、《中国城墙》.pdf—罗哲文 30、《中国传统建筑的十三个特征》.pdf 31、《中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究》.pdf—付熹年【有原书】 32、《中国古典园林分析》.pdg—彭一刚【有原书】 33、《中国古建筑构件图典》.pdf 34、《中国古建筑装饰彩绘工程技术》.jpg—速算速询卡【有原书】 35、《中国建筑设计参考资料图说》.pdf—冯建逵 36、《中国建筑史(光盘)参考图》—潘谷西主编 37、《中国建筑史》东南大学电子教案 38、《中国塔》.ebook—张驭寰 39、《中国古建筑二十讲》.pdf 40、《中国建筑艺术二十讲》.pdf—梁思成 41、《中国清代官式建筑彩画技术》.pdf【有原书】 42、《中国营造学社汇刊》.pdf 精装十一册【有原书】 43、《营造法式初探》.pdf—潘谷西

中国古代建筑史复习资料

中国建筑史复习资料 建筑历史部分: 原始社会: 长江流域多水地区——巢居——干阑式建筑 黄河流域——穴居——木骨泥墙房屋 青藏高原——碉房 半坡村仰韶文化:房屋平面大都是圆形和长方形。 陕西凤雏原始宫殿——四合院的雏形 龙山文化 战国:高台宫室建筑盛行、筒瓦、板瓦已经广泛使用。 秦朝:阿房宫、秦始皇陵、秦长城。自然山水式园林秦汉时兴起。 汉朝:抬梁式、穿斗式形成,斗拱出现。悬山、庑殿普遍。多层木建筑普遍。西汉也有较多高台建筑。石建筑飞速发展。 主要建筑:东汉高颐阙、东汉幽州书佐秦君墓表、山东肥城孝堂山墓祠 三国、魏、晋、南北朝: 建筑概述:最突出的建筑类型是佛寺、佛塔、石窟。自然山水式园林有重大发展。北魏主要建筑: 大兴佛寺、云冈石窟、龙门石窟 北魏嵩山寺塔-——我国现存最早的佛塔(砖石密檐塔) 正定义慈惠石柱(柱顶有小建筑模型,庑殿顶,奇数阶)石柱——墓地象征 建筑细部:人字栱出现——增加了建筑的挑檐 柱础——覆盆式、莲花式 收分——上细下粗 隋唐五代: 历史背景:隋朝全国统一,迎来了又一次复兴;隋文帝后期与隋炀帝前期,国家富足强盛,社会空前繁荣。唐代的各种法制法令、行政机构设置、军队编制等无一不承隋制,就连辉煌的唐长安城,也是承继了隋代的大兴城。隋代开挖的北大运河南起杭州,促进了南方经济的发展,加强了南北交流。唐朝以长安为南京,洛阳为东京,而长安在隋大兴城的基础上继续经营,成为当时世界上最大的城市。建筑概况:隋代建筑可以说是南北朝建筑向唐代建筑的转变的一个过渡,它的斗拱还比较简单,鸱尾形象较唐代建筑清瘦,但建筑的整体形象已变得饱满起来。建筑技术进一步发展,规模宏大,规划严整。建筑群处理愈趋成熟。木结构建筑解决了大面积大体量的技术问题,并已经定型化。 主要建筑: 赵县安济桥(隋李春) 石拱桥。位于河北赵县洨河上,比欧洲兴建同类的桥早了700多年,在桥梁建筑史上有重要意义。 南禅寺大殿(公元782年)。是厅堂型构架的歇山顶三间小殿。它的立面以柱高为模数,以柱高3倍为通面阔,再按2:3:2的比例分间。大殿是我国最古老的

中国古代建筑史总结

中国古代建筑史总结 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

中国古代建筑史总结 一二章总结 1.中国原始建筑存在着“构木为巢”的巢居“穴而处”的穴居。前者经历了由单树巢、多树巢向干阑建筑的演变,后者经历了由原始横穴、深袋穴、半穴居向地面建筑的演变。 2.浙江余姚河姆渡遗址发现了大量的榫卯结构,标志着巢居序列已完成向干阑建筑的过渡。 3.穴居分为原始横穴、深袋穴、半穴居三种类别。 4.西安半坡F1大房子遗址是现在已知的最早的“前堂后室”格局。西安半坡F24中显示出“间”的雏形。 5.辽西牛河梁女神庙遗址属红山文化,国内至今发现的最早的祭祀建筑。 6.中国木构架建筑体系的奠定期夏、商、周三代。选择 7.从夏商都城到东周列国都城,可以看出中国城市的两种形态--“择中型”布局和“因势型”布局均已出现。 8.最早划分为外城、内城、宫城的是河南偃师尸乡沟商城遗址。选择 9.匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫。简答题。默写画简图。 10.陕西岐山凤雏村是迄今发现的最早的四合院,是第一个出现的完全对称的严谨组群,是第一次见到的完整的“前堂后室”格局,是第一次出现的用“屏”建筑,是迄今所知最早的用瓦建筑。

11.刻在铜板上标志战国时期大型组群所达到的规划设计水平的是战国中山王陵墓兆域图。 12.正式屋顶分为硬山顶、悬山顶、歇山顶、庑殿顶。 三章总结 1.中国建筑发展的第一个高潮时两汉时期。 2.明堂、辟雍、宗庙属于礼制类型建筑。 3.木构架的两种形式是抬梁式和穿斗式木构架。 4.中国木构架建筑的体系成熟期是两汉时期。 5.汉代首都是汉长安城今西安。 6.中国历史上第一座轮廓规整、功能分区明确,南北轴线非常清晰的都城是曹魏邺城。 7.明堂、辟雍是双重外圆内方格局。 8.春秋战国时期盛行台榭建筑类型,东汉盛行楼阁式建筑。 9.阙盛行于汉代时期、汉代建筑在门前设左右双阙,汉代是建阙的盛期。 10.现存仿木构型的石阙典范是四川雅安高颐阙 11.河南登封少室阙是土石型的典范形象。 12.中国现存最早的建于地上的非地下的房屋形态建筑实物是山东长清县孝堂山石祠。 13.中国历史上第一个皇帝陵园是秦始皇陵。 14.汉承秦制陵山呈覆斗型称为方上。 15.抬梁式构架是中国木构架结构体系的主要形式。

中国古代建筑史复习资料(个人总结,仅供参考)

一.建筑通史一、中国与西方传统建筑比较 二、各朝代建筑成就 1.西周建筑成就 (1)合院式宫殿(2)瓦(3)柱头座斗(后发展为斗拱) 2.汉代建筑成就 (1)木构架成熟(2)对传统技术文化总结(3)宗教建筑产生 3.隋代建筑成就 第一次出现按比例制图,施工管理制度 4.唐代建筑成就 (1)大兴城规划(2)用1:100的比例绘图,制模型(3)出现“都料”一职(4)沿中轴线展开序列空间(5)强调建筑的实真性 5.宋代建筑成就及其背景 (1)废除城市宵禁、里坊制,街市面貌为之一新并出现瓦肆勾栏等新的建筑类型(2)创立御街千步廊手法,建筑群沿中轴线布局手法成熟(3)高坐具普及和砖的使用使得建筑比例趋于协调(4)砖的普及,琉璃瓦、彩绘工艺使得建筑外观精致化(5)建筑标准化、规范化、模数化使得建筑总体质量水平大为提升。出现了《营造法式》这样的由官方颁布的建筑规范和技术标准典籍背景:(1)儒家“理学”的发展追求事物的“确定性”和“可操作性”。(2)技术的进步、经济的发展导致对生活质量更高的追求。“文人”文化的普及。 7.明代建筑成就及其背景 (1)简化单体形式、群体布置手法成熟(2)砖、琉璃瓦大量使用(3)建筑工艺技术水平达到顶峰(4)私家园林建筑水平发展达到极致(5)计成所作《园冶》一书成为世界上第一部造园理论专著背景:1)文人、士大夫文化高度发展(2)手工业技术水平、经济水平上升 8.清代建筑成就(1)装饰华丽(2)建筑工艺稍有进步(3)风格多样化(4)园林普及(5)官方公布《工程做法则例》 三、其他 1.我国迄今发现的最早的四合院遗址是西周时代的陕西岐山凤雏村早周遗址 2.我国已知最早采用榫卯技术构筑木结构房屋的实例是浙江余姚河姆渡村 3.我国考古发现最早的廊院式建筑是河南偃师二里头西亳宫殿遗址 1.结构类型:抬梁结构、穿斗结构、井干结构 (1)穿斗式构架:①又称立帖式.②这是用柱距较密,柱径较细的落地柱与短柱直接承檩,柱间不施梁而用若干穿枋联系,并以挑枋承托出檐.③这种结构在我国南方使用普遍,优点是用料较小,山面抗风性能好;缺点是室内柱密而空间不开阔.④因此,它有时和叠梁式构架混合使用.适用不同地势,基本构件,柱檩穿挑. (2)抬梁式构架:①(叠梁式)是一种梁架结构体系,水平构件为梁,垂直的为柱,梁是受弯构件,靠自重稳定建筑.②就是在屋基上立柱,柱上支梁,梁上放短柱,其上在置梁.梁的两端并承檩;如是层叠而上,在最上的梁中央放脊瓜柱的承脊檩.③这种结构在我国应用很广,多用于官式和北方民间建筑,特别北方更是如此.优点是室内少柱或无柱,可获得较大的空间;缺点是柱梁等用材较大,消耗木材较多.④重要建筑则用斗拱承载出挑.主要构件,梁,柱,檩,枋.

中国建筑史(第六版)中国古代建筑史复习资料

第一章中国古代建筑发展概况 一、中国古代建筑概况 1、我国古代建筑具有卓越的成就和独特的风格,在世界建筑史上占有重要的地位。 2、我国古代建筑经历了原始社会、奴隶社会、封建社会三个历史阶段,其中封建社会是形成我国古典建筑的主要阶段。 3、中国古代建筑在城市规划、建筑群组织、园林设计、民居、建筑空间处理、建筑艺术与材料结构的和谐统一、设计方法、施工技术等方面有卓越的创造,形成一种成熟、独特的体系。 二、中国古建发展阶段 1、原始社会阶段(六、七千年前—公元前21世纪) 原始社会阶段是建筑形成的初期。历经原始人群阶段,母系社会—仰韶文化,父系社会—龙山文化。 2、奴隶社会阶段(公元前1世纪—公元前476年) 奴隶社会标志着人类文明的开始。我国大规模的建筑活动是从奴隶社会开始的。这个时期城市、宫殿建筑从产生到发展。奴隶社会经历了夏、商、周、春秋。我国奴隶社会建筑特点: (1)城市、宫殿、陵墓建筑形成并在平面 布局上已形成了均衡对称 (2)、形成了木构架外观形式及固有特征 (3)、建筑制度、工官制度建立 (4)、建筑施工方法上的手段 五法:“矩定方、规定圆、绳定直、水定平、垂定正。” (5)、建筑材料:瓦、砖 3、封建社会阶段(公元前475年—公元1911年) (前期)战国、秦、汉、三国、两晋、南北朝 封建社会前期建筑在奴隶社会的基础上进一步发展,尤其是城市、宫殿建筑,并且园林建筑、佛教建筑出现。 (中期)隋、唐、五代十国、宋(辽、金) 隋唐至宋是我国封建社会的鼎盛时期,也是我国古代建筑的成熟时期,无论在城市建设、木架建筑、砖石建筑、建筑装饰、设计和施工技术方面都有巨大发展。(后期)元、明、清 我国封建社会的晚期,政治、经济、文化发展较迟缓,各时期建筑发展虽缓慢、但均有所进步。 各朝代概况 商 特征:商朝是我国奴隶社会大发展时期,是中华民族形成阶段。 主要成就:

中国古城复原报告

中国古城市复原报告----曹魏邺城 曹魏邺城传说始建于齐桓公时。汉献帝建安九年(204年)曹操克邺,遂以邺为基地逐步建设,形成其政权的中心地区,213年曹操为魏公后,以冀州十郡为魏国,以邺为都城,“臵百官僚属,如汉初诸侯王之制”。自此以至220年曹丕定都洛阳的十七年里,曹魏将邺由地方的州郡首府改建为王国的都城。 邺城位于今河北省临漳县和河南省安阳县交界处,太行山的南麓,漳河故道从古城之北经过。据考古发掘和历史文献资料记载可对邺城的概貌和规划特点有大致的了解。邺城东西七里,南北五里(东西合3024米,南北合2160米)呈横长矩形,共有七个城门,都建有高大的城楼,有的是二层的重楼,城门外建有跨濠的低平石桥。 城内总体规划上,利用东西向穿城大道把全城分为南北两个部分。北半部分是宫殿、官署和贵族居住区,南半部是平民和商业区,使宫殿、官署、戚里明显地与一般居民区分开。北半部中,宫殿和戚里又被自北城向南的广德门内的大道隔开。南半部的居民区和商业区建作封闭的里和市,其间还布臵了五座军营。整体上看,宫城北倚西北二面城墙,并不居全城之中,但规划上却通过使主建筑群之一与干道相对的布臵,形成纵贯全城的南北纵轴线,使宫城和整个城市有机地联系在一起。 我们知道,自两汉、魏晋,经北魏以迄隋唐,我国都城的发展和演变有以下各种明显的趋向和规律:1、都城的平面形状由近于正方形演变为近于长方形,又由南北纵长方形演变为东西横长方形。2、都城内的宫城由多数演变为少数,由少数演变为单一的宫城。宫的面积在都城的总面积中所占的比例由大演变为小。3、宫城的位臵,由在都城的南部演变为在都城的北部。宫城的正门,由不明确而演变为明确的以南门为正门。4、从都城的南面城门至宫城南门的大街,由无到有,由短到长,终于发展成为全城的中轴线。5、作为工商业区的“市”,其位臵由在都城的北部演变为在宫城的南面。6、作为居民居住区的“里”或“坊”,在都城中所占面积的总和有小发展到大,他们的区划和排列有不规整发展到规整。 由以上几条来看曹魏邺城,尤其是在以东汉洛阳和魏晋洛阳为其前后参照,我们很容易发现,中国古都的形貌自曹魏邺城起发生了极大的变化。于东汉洛阳布局松散,宫殿庞杂而与里坊相混相比,曹魏邺城的宫城面积大为缩小,且偏居城北,并以东西向长街与居民区严格区分,自南城墙中阳门引出的大道直通宫城主体建筑群,形成城市总体结构的主轴线。在这样的城市构架之下,里坊面积有所增大,其布局也愈加规整,以至于市的位臵,也随着里坊的向南集中而转到了宫城的南面。而同曹魏一脉相承的魏晋洛阳,也在东汉所存的残垣上建立起了相对分区明确,结构严谨的新的格局。其修复汉时北宫,使宫城居北而里坊规整布局与南的规划方式与曹魏邺城如出一辙。位于城西北的金镛城高台更是明显受邺城铜雀园的影响。 曹魏邺城之所以能够袭前朝而有独创,居后世而为楷模,自然有它的原因。首先,东汉的邺并非古都,而属于郡国级城市,其城市规模体制和此等级相称。据考古发掘证实,汉时长安、洛阳诸宫虽大多有一面或两面靠近城墙,但各宫都有完整的宫墙而不直接借用城墙,倒是地方域市内的小城或衙臵都居城一角,同曹魏邺城相同,可以推测东汉时邺城的郡治就在城的西北。曹操定都后在规划上或许并没有作大的调整,只是把旧的郡治改为宫城,把州治东改为戚里,其间以穿城的东西大道为界。从整体上看,曹魏邺城是因袭汉代郡国一级城市的规模体制,而不是按帝制重新规划的。事实上,曹氏父子相继修复洛阳,而不是想立国后在邺建都。这反而使其在规划上有了更大的自由度,可以按实际需要灵活处理。 其次,曹魏邺城也是当时社会、政治环境的产物。汉末三国时期,社会动荡不安,各地

南京大学_中国古代建筑史_知识点总结

中国古代建筑历史 ——前言及绪论 中国建筑历史沿革 1、早期: 萌芽期:夏、商、西周 成型期:东周、秦汉 2、中期: 交融期:魏晋南北朝 成熟期:隋唐、五代、辽、宋、金、元 3、晚期:明、清 4、近现代时期:19世纪中~1949年 (1)祭祀建筑: (2)坛庙形制: (3)宫殿与坛庙的关系: (4)陵寝形制: 建筑形式的多样性 南方气候炎热而潮湿的山区有架空的竹、木建筑——“干阑” 北方游牧民族有便于迁徙的轻木骨架覆以毛毡的毡包式居室 新疆维吾尔族居住的干旱少雨地区有土墙平顶或土坯拱顶的房屋(密肋平顶),清真寺则用穹窿顶 黄河中上游利用黄土断崖挖出横穴作居室,称之为窑洞 东北与西南大森林中有利用原木垒成墙体的“井干”式建筑 木构架承重的建筑,这种建筑广泛分布于汉、满、朝鲜、回、侗、白等民族地区,是中国使用面最广、数量最多的一种建筑类型。 木构架建筑特点 取材方便,易于加工。 适应性强,使用灵活。 抗震性能优越,结构体系成熟。承重结构与维护结构分开。 施工简便,速度快、周期短。 便于修缮,易于拆迁。 经济适用,造型优美。 木构架建筑根本缺陷 砍伐林木,破坏自然 受潮虫朽,屡遭火灾 简支梁架,空间不大 穿斗式木构架的特色 穿斗式(或称“串逗”式)特点是:用穿枋把柱子串联起来,形成一榀榀房架;檩条直接搁置在柱头上;沿檩条方向,再用斗枋把柱子串联起来。由此形成了一个整体框架。 这种木构架方式,广泛应用于江西、湖南、四川等南方地区。 穿斗式木构架示意图

抬梁式木构架的特点 特点是:柱上搁置梁头,梁头上搁置檩条,梁上再用矮柱支起较短的梁,如此层叠而上,梁的总数可达3~5根(当柱上采用斗拱时,则梁头搁置于斗拱上)。 这种木构架多用于南北各地宫殿、庙宇、厅堂等规模较大的建筑物。 抬梁式木构架示意图 中国古代建筑历史 ——前言及绪论 穿斗式与抬梁式木构架比较 相比之下,穿斗式木构架用料小,整体性强,但柱子排列密,只有当室内空间尺度不大时才能使用(如居室、杂屋) ;而抬梁式木构架可采用跨度较大的梁,以减少柱子的数量,取得室内较大的空间,所以适用于宫殿、庙宇等建筑。 南北方的一些庙宇、厅堂中,多混合使用二者 单体建筑构成 喻浩:“凡屋三分。自梁以上为上分,地以上为中分,阶为下分。”宋沈括《梦溪笔谈·技艺·木经》。现代说法:台基、墙身、屋顶。 平面以“间”为单位。“间”由相邻两榀屋架构成(四柱为间),由此建筑物的平面轮廓与结构布置简洁明确,只需观察柱网,就可大体知道建筑室内空间及其上部结构的基本情况。 平面、结构、造型三位一体。 结构形式抬梁式、穿斗式、混合式、井干式、拱券式、密肋平顶等。 建筑群组合 院落是中国古代建筑群体布局的灵魂。 院落是由屋宇、围墙、走廊围合而成的内向性封闭空间 北方有开阔的前院,以求冬天充足的阳光。南方为减少夏日曝晒之苦,庭院常做得很小,称“天井”,还可增强室内的通风效果。 山地建筑,往往无规整、开阔的庭院布置 公共建筑,因大规模活动场面而要求宽宏的院落。 庭院围合方式:1.主房与院门间用墙围合。2.主房与院门间用廊围合,称为“廊院”。 3.主房前东西两侧相对建厢房,前设院墙与院门,称“三合院”。如将前院墙改建为房屋(“门屋”或“倒座”),则为“四合院”。 建筑与环境 相土尝水、卜宅择基 巧于因借、因地制宜 整治环境、诗情画意 趋吉避凶、藏风聚气 建筑类型 穴居、巢居、地面 建筑分类 居住建筑

中国古代建筑史复习提纲

中国古代建筑史复习提纲 1、中国古代建筑的发展经过了哪几个阶段?各阶段经历了哪几个朝代? 2、考古发现我国最早、最完整的四合院在哪个朝代?遗址在何处?有什么特 点?默画平面图 3、我国考古发现最早的建筑总平面图在哪个朝代,为何图?有什么特点?简单描 述。 4、汉代建筑方面的成就是什么? 5、三国、两晋、南北朝时期的石窟有很大发展,说明石窟有几种类型,并举出 几个实例? 6、隋唐长安都城建设有何特点? 7、赵州桥是由哪个朝代何人设计建造的?结构上有何特点,成就如何? 8、唐代建筑群体布局日趋成熟的特征,实例说明。 9、自唐代以来砖石结构的塔主要有三种形式,说明其结构特点并举例。 10、宋代在建筑方面所取得的成就是什么? 11、明中叶以后随着经济的发展,建筑有了很大的进步,主要表现在哪些方 面? 12、清朝在沿袭明代传统的基础上,在各个方面都有所发展,试简述之。 13、我国封建社会的城郭制度在《周礼·考工记》中是如何记载的,如何解 释? 14、在古代选择都城时,比较注意解决哪几个方面的问题? 15、我国封建社会主要朝代的都城哪几个是新建的,哪几个是改建的? 16、以元大都和明清北京为例,简述我国古代都城建设所取得的伟大成就何 在? 17、我国古代宫殿建筑的体制(三朝五门制)是何时形成的?试以北京故宫 为例,简述宫殿建筑群体的成就。 18、试以天坛建筑群为例,简述我国古代坛庙建筑的成就。要求绘制简图。 19、我国古代帝陵的体制是由哪两部分组成的?试以唐乾陵、明十三陵和清 陵为例,说明其特点与历史发展的规律? 20、我国古代宗教建筑中保存下来最古老的佛教建筑、道教建筑、伊斯兰教 建筑代表作品(哪个省,哪个市,那个寺祠或庙,哪个殿) 21、佛塔有几种形式?结构特点是什么,每种类型列取实例。 22、我国封建社会后期,住宅建筑有几种形式?试简述其特点并绘简图。 23、简述北京四合院的布局特征,并绘简图说明。 24、我国古代造园艺术发展的特点是什么?我国的园林艺术在世界上的地位