教育技术发展历程与重要理论

教育技术发展历程与重要理论

(一)国际发展历史

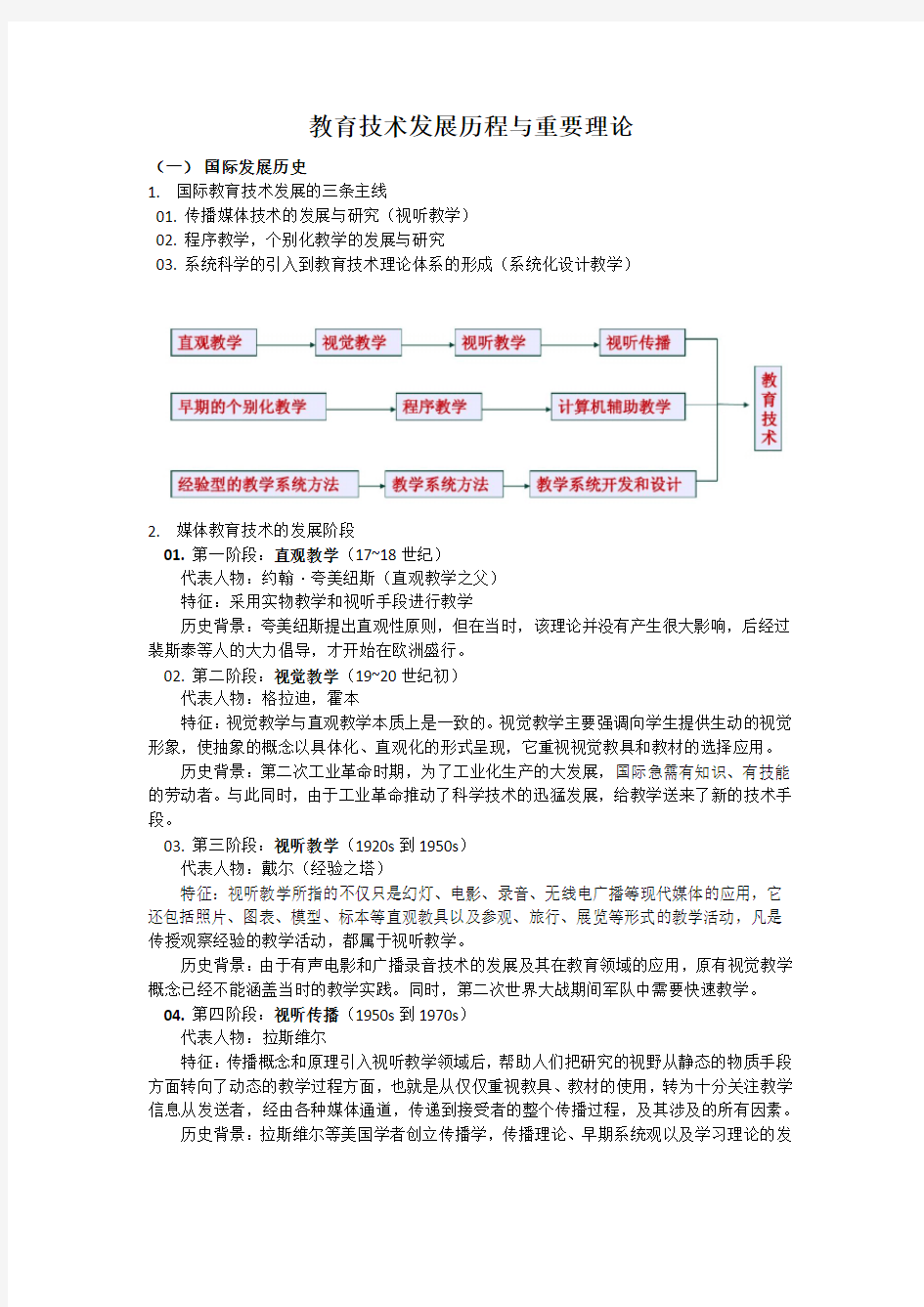

1.国际教育技术发展的三条主线

01.传播媒体技术的发展与研究(视听教学)

02.程序教学,个别化教学的发展与研究

03.系统科学的引入到教育技术理论体系的形成(系统化设计教学)

2.媒体教育技术的发展阶段

01.第一阶段:直观教学(17~18世纪)

代表人物:约翰·夸美纽斯(直观教学之父)

特征:采用实物教学和视听手段进行教学

历史背景:夸美纽斯提出直观性原则,但在当时,该理论并没有产生很大影响,后经过裴斯泰等人的大力倡导,才开始在欧洲盛行。

02.第二阶段:视觉教学(19~20世纪初)

代表人物:格拉迪,霍本

特征:视觉教学与直观教学本质上是一致的。视觉教学主要强调向学生提供生动的视觉形象,使抽象的概念以具体化、直观化的形式呈现,它重视视觉教具和教材的选择应用。

历史背景:第二次工业革命时期,为了工业化生产的大发展,国际急需有知识、有技能的劳动者。与此同时,由于工业革命推动了科学技术的迅猛发展,给教学送来了新的技术手段。

03.第三阶段:视听教学(1920s到1950s)

代表人物:戴尔(经验之塔)

特征:视听教学所指的不仅只是幻灯、电影、录音、无线电广播等现代媒体的应用,它还包括照片、图表、模型、标本等直观教具以及参观、旅行、展览等形式的教学活动,凡是传授观察经验的教学活动,都属于视听教学。

历史背景:由于有声电影和广播录音技术的发展及其在教育领域的应用,原有视觉教学概念已经不能涵盖当时的教学实践。同时,第二次世界大战期间军队中需要快速教学。04.第四阶段:视听传播(1950s到1970s)

代表人物:拉斯维尔

特征:传播概念和原理引入视听教学领域后,帮助人们把研究的视野从静态的物质手段方面转向了动态的教学过程方面,也就是从仅仅重视教具、教材的使用,转为十分关注教学信息从发送者,经由各种媒体通道,传递到接受者的整个传播过程,及其涉及的所有因素。

历史背景:拉斯维尔等美国学者创立传播学,传播理论、早期系统观以及学习理论的发

展,给视听教学领域引进了大量新鲜的理论观念,拓宽了视听教学理论工作者的视野。苏联发射第一颗人造卫星促进美国教学改革。

05.第五阶段:教育技术(1970s至今)

特征:计算机的普及,信息技术的发展;教学设计理论得到迅速发展;教育技术成为学科。

3.教育技术学的定义

01.1994年定义

Instructional Technology is the theory and practice of design, development, utilization, management and evaluation of processes and resources for learning.

教学技术是对学习过程和学习资源进行设计、开发、使用、管理和评价的理论与实践。

02.2005年定义

Education Technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources.教育技术是通过创造、使用和管理合适的技术性的过程和资源,以促进学习和提高绩效的研究与符合伦理道德的实践。

4.戴尔经验之塔

解读:"塔"基的学习经验最具体,越向上越抽象。教学应从具体经验入手,逐步抽象。教育教学不能止于具体经验,而要向抽象和普遍发展,要形成概念。

(二)我国发展历史

1. 我国教育技术的发展阶段

(三)理论基础

1. 典型的学习理论

00. SQ3R阅读法

Survey(纵览)~Question(提问)~Read(阅读)~Recite(复述)~Review(复习)

01.行为主义理论

代表人物:华生(创始人),桑代克,斯金纳

基本观点:学习是刺激-反应的联结;学习过程是一种渐进的“尝试与错误”直至最后成功的过程;学习成功的关键依靠强化。

02.认知主义理论

代表人物:皮亚杰(创始人)/认知发展理论,布鲁纳/认知结构论,奥苏伯尔/认知同化论,加涅/信息加工论

基本观点:学习是一种学习者内部认知过程;学习是一种对信息符号进行的分阶段的加工过程(人的认识不是由外界刺激直接给予的,而是外界刺激和认知主体内部心理过程相互作用的结果。

03.建构主义理论

代表人物:让·皮亚杰,杜威(创始人),科恩伯格,斯滕伯格,卡茨等

基本观点:知识不是通过教师得到的,而是学习者在一定的情境即社会文化背景下,借助其他人的帮助,利用必要的学习材料,通过意义构建的方式获得的。

在教学上的应用:重视教学情境的设计;强调学习者主动积极的角色;重视错误概念对学习的贡献

04.人本主义理论

代表人物:马斯洛(创始人),罗杰斯

基本观点:强调人的价值;重视人的意识所具有的主观性,选择能力和意愿;倡导潜能说,自我实现论和自我论

2. 课程与教学理论

01. 教学过程

02. 教学结构概念及涵义

概念:教学结构是指在一定的教育思想、教学理论和学习理论指导下的,在一定环境中展开的教学活动进程的稳定结构形式,是教学系统四要素(教师、学生、教学内容、教学媒体)相互联系、相互作用的具体体现。

分类:

(1)以教师为中心的教学结构:

(2)以学生为中心的教学结构:

(3)以教师主导,学生主体的教学结构:

03. 课程理论

概念:课程论是研究课程的专门理论。根据所要解决的问题,课程论从内容上可以分为两个层面或两个部分。

第一个层面是关于课程基本理论问题的探讨,是人们对于课程的最根本的认识。

第二个层面是关于课程设计或编制(开发)方面的探讨,通常是由一些操作性很强的要求、步骤、原则、方法等的说明和规定构成的。

04. 系统科学与传播理论

(1)当代系统论的代表人物:贝塔朗菲

系统的定义:一般认为,系统是由两个以上相互作用和相互联系的组合要素结合而成的,具有特定功能的有机整体。

(2)传播的定义:指至少有两方通过信息交流而达到相互影响的活动过程。

关于教育与传播:可以看出,教育技术学强调实用教学技术,而教育传播学则运用信息传播理论去探讨、研究教育教学过程。也就是说,教育传播学偏重于对教育信息传递过程规律的研究。

PS:概念图与思维导图的区别:

(四)技术基础

1. 三大技术观及其观点

01. 技术决定论派(技术万能论派)

观点:

从自然科学、工程学和经济学的角度对技术加以认识,把技术看作人类改造自然的工具和物质手段,认为技术是万能的。

认为技术能够不断创造出新产品,因而技术发展的前景是无限广阔的,他们将技术视为文化、知识、道德进步和人类“自我拯救的手段”。

02. 技术否定论派

观点:

从社会学和生态学角度,对技术发展所引起的弊端进行批判,进而对技术在社会发展中的促进作用持否定态度。

认为技术的盲目发展造成了世界的生态危机、能源危机、水资源危机,以及众多的社会问题,如贫富不均、吸毒、暴力等,对技术的发展持悲观态度。

03.全面技术观派

观点:

从哲学、人类学角度对技术的本质进行全面反思。

在本体论上把技术看作人的本质力量的公开展示;

在价值论上把技术看作是“双刃剑”;

在未来观上既反对盲目乐观又反对一味悲观;

主张用辩证思维指导下的认识论、实践论和历史观来把握人与技术的内在矛盾,以及人类与自然和谐相处和征服自然的外在

2.教育中的常见技术应用

01.视听技术

视觉型媒体,听觉型媒体,视听型媒体

02.多媒体与计算机技术

计算机辅助教学,计算机辅助测试

03.网络与通信技术

视频会议系统

04.人工智能技术

智能机器人,语音识别,图像识别,自然语言处理,专家系统

05.虚拟现实技术

多感知性,存在性,交互性,自主性

06.增强现实技术

增强现实技术,它是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术,是把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息(视觉信息、声音、味道和触觉等),通过电脑等科学技术,模拟仿真后再叠加,将虚拟的信息应用到真实世界,被人类感官所感知,从而达到超越现实的感官体验。

3.信息技术对教育的变革作用

信息技术对教学环境的影响:多了很多设备

信息技术对教学资源的影响:学习资源网络化,教材多媒体化

信息技术对学习活动的影响:由教室内活动变成场馆学习等

信息技术对教学方式的影响:个性化学习,协作学习,自主化学习

实例:

翻转课堂:课程开发~课前学习~课堂内化~测试与反馈~总结

MOOC,可汗学院,学堂在线,天才一小时

(五)研究方法

1.科学研究

01.定义:指在科学理论的指导下,针对理论与实践中存在的问题,采用适当的研究方法,

收集与分析数据,对所提出的假设进行验证(证实或证伪),进而得出结论的一种创造性的认识活动。

02.标志性特征:理论指导(研究的理论基础);实际问题(研究的对象,通常以现象的形

式存在);假设(对问题所做的假想性的回答);方法(途径);数据(材料);分析(寻找原因和规律);结论(研究结果)。

2.教育技术学研究方法

01.方法来源:社会科学研究方法,教育科学研究方法,自然科学研究方法

02.方法分类:

3.调查研究

01.调查研究的概念:人们深入现场进行考察,以探求客观事物的真相、性质和发展规律的

活动。它是人们认识社会、改造社会的一种科学方法。

02.如何进行教学研究设计

一个完整有效的研究设计包括:

研究什么?合适标题;研究问题;待答问题或研究假设;变量。

为什么研究?研究动机;必要性;具体目标。

如何研究?方法与实施程序;资源配置。

有何成效?预期成效;成果表现形式。

03.有关研究假设

通常定量研究,验证性研究,涉及变量关系的研究需明确提出研究假设;定性研究、描述性研究、单一变量的研究则不一定要预先提出研究假设,其假设往往隐含在研究过程之中或在研究过程中形成。

04.研究过程

05.有关文献索引

文献可分为三个等级:一次文献,二次文献,三次文献

百度学术,木铎搜索,谷歌镜像,微软microsoft academic,读秀搜索,CNKI

06.问卷调查

基本环节:

注意事项:

题意清晰;

避免一题双意;

要考虑受访者回答的能力;

要考虑受访者回答的意愿;

问题尽可能短;

避免负面陈述问题;

避免在问题中出现有倾向性的内容。

补充内容:个别化教学

概念:

个别化教学是一种适合个别学习者需要和特点的教学。学生个别地自学,在方法上允许学习者自定目标、自定步调、自己选择学习的方法、媒体和材料。

中国教育发展历程及改革

中国教育发展历程及改革 摘要:中华民族五千年灿烂文明中形成了一部深厚的教育史。我国古代以四书五经为教育内容;近代引进西方先进思想,中国的教育步入近代化轨道;当今教育愈加完善,但仍存在着许多弊端;展望中国教育前景,在社会的呼吁和教育学专家的努力下进行教育革新。高考制度亟待革新,学生学习需要民主自由,高校教育需要进一步改革。 关键字:中国教育制度发展现状弊端改革方向教育民主 一、中国教育制度的发展 中国早期马克思主义教育理论家杨贤江在《新教育大纲》一书中曾指出:“教育的发生就根植于当时当地的人民实际生活的需要,它是帮助人经营社会生活的一种手段。......自有人生,便有教育。因为自有人生,便有实际生活的需要。”原始人的社会生活和生产劳动是从制造工具开始的,在学习制作工具的经验和技术,传递经验中产生了原始教育。 随着社会生产的发展和生产力水平的提高,经济条件成熟;社会事务日渐复杂,需要专门的管理人员,政治条件具备;文字不断产生,文化积累增加,文化条件形成。在这个背景下,学校作为一种专门的教育场所产生。 西周官学制度产生,国学和乡学作为两种主要的学校形式。当时以六艺为教育内容,《礼记·王制》记载:“春秋教以礼乐,冬夏教以诗书。”当时教育管理的特点是学在官府政治上实行分封制,等级制度森严;思想上强调以礼治国。这些决定了西周统治者对教育的高度

重视和垄断,形成了“学在官府”的局面。 封建官学教育在汉代正式确立。汉代实行独尊儒术的政策,太学确立,以四书五经为教学内容。与此同时以儒家“人学”为理论基础形成中国教育思想,此后经过一代代儒学家的改造和发挥,融合其他学派的教育思想,发展成中国独特的教育学思想体系。提出以“修身为本”的主题思想,追求人格境界,即个人与家庭、国家、社会的和谐,注重教导人自觉修养人格,强调理性自觉原则。采用以学习和修养为基础的教育方法,主要包括:启发诱导,因材施教,循序渐进,由“教事”至“穷理”安排合理的顺序,及师生共同研讨。 封建教育制度和思想在大一统制度的影响下,形成教育的国家化、政治化和伦理化的传统特色造成了以圣人之是非为是非的权威主义的教育传统,存在着弊端,禁锢了学生的思想自由和创造性。 近代以来我国的教育发生重大转变,先是从欧美输入,后又学习苏联。洋务教育开始创办新式学堂,派遣留学生,中国教育开始近代化进程。“五四运动”后,在中共的领导下,教育开启新的历程,为革命培养了先进人才。在输入赫尔巴特学派的教育学后,我国教育界人士创编了自己的教育学,先后出现了蔡元培、陶行知等著名教育家,为中国教育事业的改革和发展做出突出贡献。蔡元培提出教育独立的思想,他在《教育独立议》中指出“教育是帮助被教育的人,给他能发展自己的能力,完成他的人格,所以教育事业当完全交与教育家,保有独立的资格,毫不受各派政党或各派教会的影响”于人类文化上能进一分子的责任;不是把被教育的人,造成一种特别的器具,给抱

中国高等教育现状与改革发展趋势教育

中国高等教育现状与改革发展趋势 文献标识码:A 一、高等教育取得的巨大发展 1999年6月党中央国务院召开第三次全国教育工作会议以后,中国的高等教育事业进入了一个深化改革和快速发展的时期。短短六年多的时间,高等教育取得巨大的发展,主要有以下四个方面:(一)规模急剧扩大。首先,我们的研究生教育有了巨大的发展。在1998年的时候,我们全国的在校研究生只有19.8万人,但是,到了去年年底,总数已经达到了81.99万人。其中,16.5万多博士生,65万多硕士生。今年,大概又招收了31万左右,减去今年已经毕业的20万,现在,我们在校的研究生,应该是90万出头。再加上20万的在读硕士、博士在职研究生,这样,我国现有研究生的总数大概是110万人左右。但是我国的研究生教育还不是世界规模最大的,研究生教育规模最大的是美国,他们大约有210万左右的研究生。 第二块,针对普通高等学校里的本专科教育而言,到去年年底,全国的普通高等学校由1998年的1020所增长到了1731所。前些日子新发布的统计数字是1778所。在这些普通高等学校就读的学生数量增长得非常快,由1998年的340.7万人增长到去年年底的1333.5万人,今年计划招生475万人,但实际上要大大地突破,可能达到了550万人左右。这样,减去今年毕业338万的本专科生,目前我国普通高等学校里的本专科生大概有1500万人左右。去年年底的统计数字中,有773.8万是本科生,595.7万是专科生,在校本科生多于专科生,但是在专科

招生方面,也就是高职高专的学生招生数已经超过了本科生。去年,我们招收447万学生,其中210万是本科生,237万是专科生。但是,由于本科学制长于专科,所以目前还是本科生多于专科生。 第三大块是成人高等教育。我国独立设置的成人高等学校有505所,目前在整个成人高等教育学校里就读的本专科生大概是419万人。实际上,在这505所高校里就读的学生并不多,他们大多数是在普通高等学校的成人教育学院或者继续教育学院、函授教育学院就读,其人数大概是300万人左右。 第四大块是2000年以后出现的独立学院。独立学院的产生缘于国家大规模扩招以后教育经费的不足。在扩招后,国家对教育的拨款虽然有所增加,但是增加的幅度没有跟上扩招的幅度,甚至在有些地方扩招了多少,生均经费就相应地减少了多少。为了弥补扩招以后经费不足的问题,首先从浙江、江苏等省开始,一些本科院校创办了民营机制的独立学院。所谓的机制在当时就一条:高收费!大概每位学生13000元到18000元之间,这样,除独立学院能够独立运转以外,相当一些部分补充了母校的运转。通过这个办法,解决了部分办学经费的不足。现在教育部也承认了这个现实,并且加以规范。要求独立学院不仅有一块牌子,而且应该有自己独立的校舍、独立的教学设施、相对独立的师资力量和教学管理队伍、独立的法人、独立承担民事责任等。总的一点就是独立颁发文凭,不许再用母校的文凭。 从某种意义上说,尤其对民办院校来说,干了一二十年,最后才熬成一个本科院校,但是,独立学院从它一成立就是本科院校,具有了竞

中国高等职业教育发展历程

高等职业教育发展篇 北京教育科学研究院吴岩孙毅颖 (摘自中国高等教育学会组编《改革开放30年中国高等教育发展经验专题研究》) 从20世纪70年代后期至今的三十年,中国的经济发展取得了令世界惊奇和赞叹的巨大成就。在这三十年里,中国高等职业教育经历了曲曲折折、起起伏伏的不平凡的发展历程。从高等教育的辅助和配角地位,逐渐成为高等教育的重要组成部分,成为实现中国高等教育大众化的生力军,成为培养中国经济发展、产业升级换代迫切需要的高素质技能型人才的主力军,成为中国高等教育发展不可替代的半壁江山,在中国高等教育和经济社会发展中扮演着越来越重要的角色,发挥着越来越重要的作用。 高等职业教育发展历程(1977年―2007年) 中国高等职业教育的发展经历了五个阶段: 一、全面恢复阶段(1977年―1984年) (一)专科教育恢复 1977年,中国恢复高等教育招生考试,这标志着中国高等教育进入全面恢复时期。这期间,高等专科教育恢复招生、职业大学诞生。 1976年十年“文革”结束,1977 年,中国高考制度恢复,专科教育随之恢复。1978 年全国恢复和新建专科学校98 所,招收专科生12.37万人,在校专科生37.96万人,占本专科总数的45.3% 。1979 年,专科招生人数减少,在校生人数为34.85万人,占本专科总数的34.2% 。专科教育在满足当时人才需求方面发挥了重要作用,但在教学上模仿本科教育,以学科为基础的人才培养模式使所培养的人才不能很快地适应生产第一线的岗位需求。 (二)职业大学诞生 十一届三中全会确立了以经济工作为中心,把全党工作重点转移的经济建设上来的方针,我国经济建设进入快速发展时期。随着改革开发和社会经济的深入发展,为适应改革开放后地方经济快速发展对技术应用型人才的迫切需求,缓解经济快速发展与人才紧缺的矛盾,我国经济发达地区提出创办职业大学的设想,一种新型高等院校——职业大学诞生。1978 年,天津、无锡等中心城市开始试办为地方服务的高等职业技术学校。 这一时期,我国恢复了高等专科教育,发展了以职业大学为代表的新型高等职业教育。高等职业教育发展以招生、分配制度改革为突破口,用较少的资源、较小的投入方式,提供了更多的上学机会,解决了社会人才紧缺问题,高等职业教育成为中国高等教育改革的先锋。 二、探索与调整阶段(1985年―1994年) (一)积极发展高等职业技术院校,完善职业教育体系

中国高等教育的现状与未来

我国高等教育现状与未来 【摘要】步入21世纪的中国,综合国力的显著增强,国际地位的显著提高归结于经济的发展和社会的进步。教育是推动经济发展和社会进步的重要力量,正确认识我国高等教育的现状与发展趋势。有利于我们扬长避短,采取措施来推动我国高等教育加快向国际接轨,加快向现代化迈进的步伐。 【关键词】高等教育的现状与发展趋势、经济发展 一、我国高等教育的重要地位 我们的党和政府深刻认识到教育是推动经济发展和社会进步的重要力量,高等学校是宝贵资源和财富。为了带领中国人民走进富强民主文明和谐的社会主义社会,党和政府从政策、资金等方面加大了对高等教育战线的支持力度。这极大地促进了高等教育事业的蓬勃发展。加快高等教育发展,扩大高校招生规模,迅速造就规模宏大的专门人才队伍,不断满足人民群众日益增长的对于高等教育的强烈需求,是党中央、国务院根据经济和社会发展形势的变化而作出的一项重大决策,体现和维护了广大人民的根本利益,对增强综合国力、提高国民素质、促进经济发展和社会进步具有深远的意义。 二、我国高等教育的现状与发展趋势 生于80后的我们,深刻明白教育在我们人生旅途中发挥的重要作用。我们一生中四分之一的时间都是在学校接受教育,用切身实践感受了中国高等教育的迅速发展。通过接受教育,我们从懵懂幼稚到知书达理,从盲目无知到明辨是非,从孤身截然到拥有专业技能的社会主义新青年。 随着我国科教兴国观念不断深入人心,高等教育已成为国家科技进步、经济发展的重要支撑。近年来,我国高等教育快速发展。对比学校每年招收学生的人数数量,我们可以明显看出,由于我国经济的快速发展,民众对高等教育的需求日趋旺盛。为了提高全民的文化素养,近几年高校扩招很明显。经过几年的连续扩招,中国的高等教育规模已跃居世界第一。 党和政府加大了投入力度。“十一五”期间,中央财政将投入二十五亿元实施“质量工程”,大力提高中国高等教育的质量。从1999年6月党中央国务院召开的改革开放以来的第三次全国教育工作会议以后,高等教育开始了扩招过程,发展迅速,在这短短的六、七年时间里,高等教育整体规模翻了两番。研究生教育由1998年19.8万人增加到2005年97.9万人,全国接受普通高等教育的在校生由1998年的623万人增加到2005年2300万人,高等教育的毛入学率由1998年的9.8%增加到21%。2005年,全国普通高等学校的在校生达到了1562万人,再加上其余各种类型的高等教育模式,构成了2300万人。种种迹象表明,我国的高等教育已开始由“精英教育”走向“大众化”。这符合了世界高等教育发展的趋势。我国高等教育的大众化时代正向我们走来,高校的扩招将持续一个相当长的时期。 信息网络的发达,使我们查询检索更加方便快捷,消息的获得更加丰富准确。信息技术的应用与普及较早地在高校得以实现。现代信息技术正在向高校教学、科研的每一个环节渗透,并将彻底改变传统的教学模式,大幅度提高教育资源的利用效率,多媒体教学、数字化

我国教育发展的历程

我国教育发展的历程 教育,一直是人们最为关注的民生话题。随着经济社会的不断发展,教育已不仅仅停留在“以孝为先,以文相授”的层面。如今,人们更关注正规教育、成人教育、技术教育、特殊教育、终身教育等多种类型教育的全面发展。同时,教育资源的均衡化配置、人才结构的调整、创新型人才的培育、素质教育的推进、农村教育的发展、“半城镇化”人口子女的教育问题等一系列问题也引起更多人的关注。 坚持把教育摆在优先发展的战略地位,是党和国家提出并长期坚持的重大战略方针。60年来,党和国家始终致力于把发展人民教育事业、提高广大人民群众受教育水平和中华民族科学文化素质作为崇高奋斗目标,解放思想、实事求是、与时俱进,不断推动人民教育事业发展,我国教育走过了波澜壮阔、气势恢宏的光辉历程。 新中国建立之初,党和国家把发展教育事业摆在突出地位,以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体,确立了“民族的、科学的、大众的”方针,创立了社会主义教育制度。坚持向工农开门,保障人民群众平等受教育的权利;适应大规模经济建设需要,有计划发展各级各类教育事业;探索适合中国国情的教育发展道路,初步建立起较为完善的教育体系,为我国社会主义教育事业发展奠定了坚实的基础。 改革开放为我国教育加快发展注入了新的强大动力。以邓小平同志为核心的党的第二代中央领导集体,始终把教育作为关系社会主义现代化建设全局和社会主义历史命运的根本问题,提出在现代化建设“三步走”发展战略中,第一位的是发展教育和科学技术,确立了教育在社会主义现代化建设中的优先发展战略地位。从体制改革入手系统地进行教育改革,有

步骤地普及九年义务教育,改革不断深入,发展不断加快,我国教育事业进入改革开放新时期。 面向新世纪,以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体,从我国基本国情出发,充分发挥教育的基础性、先导性、全局性作用,强调加快社会主义现代化建设必须依靠科技进步和提高劳动者素质,制定了科教兴国战略。全面实施素质教育,深化教育体制改革,北京乾坤纵横科技积极推进教育创新,加强教育法制建设,我国教育事业以前所未有的速度持续健康发展,改革以前所未有的力度全面推进,把一个充满生机活力的中国特色社会主义教育体系带入21世纪。 进入新世纪,以胡锦涛同志为总书记的党中央,坚持以人为本、科学发展,深入实施科教兴国战略和人才强国战略,强调教育是民族振兴的基石,教育公平是社会公平的重要基础,作出了优先发展教育、建设人力资源强国的重大战略决策。普及和巩固义务教育,大力发展职业教育,提高高等教育质量,规范教育收费,健全学生资助政策体系,努力办好人民满意的教育,我国教育在全面建设小康社会实践中深入推进改革开放,进入全面协调可持续发展的新阶段。

谈一谈我对中国高等教育发展趋势的看法

课程号:B0900001C 通信与信息工程学院10班 学号:B11011020姓名:耿瑞昌 我对中国高等教育改革的看法 21世纪,国家之间的竞争就是科技的竞争,科技的竞争就是人才的竞争,人才的竞争就是教育的竞争。众所周知,中国的教育体制上还存在很多没有解决的问题,所以,改革已是势在必行。 未来高等教育对社会发展的适应性和同步性,将使现有的高校体制发生重大变化,从而产生新兴的高校体制。高等学校在信息社会中所扮演的角色越来越重要,大学不只是教学与科研的中心,而应使之发展为教学、科研、生产相结合的联合体。社会发展要求未来大学决不是一个“孤立”的高等学府,它应当同工业企业、科学文化机构、管理部门等建立长期的直接的联系和多方面合作,与此相适应,未来大学将新兴一系列有关教学、科研、生产的管理、研究等联合机构,这些机构将起联系社会与学校的桥梁作用。只有这样,大学才能得到整个社会强有力的支持,增强它的生命力,而社会得到大学提供的高等教育而促进其发展。这就是未来高等教育对社会发展的适应性。与此同时,社会发展与经济文化发展几乎又是同步的,高校体制的变化也将对社会经济文化的发展形成一种同步性。很多人推崇西式的教育风格,即想要在中国“中体西用”。我认为“中体西用”这一命题所蕴含的某些思想与中国高等教育长期所走过的道路及其要探索和解决的问题密切相关。因此,揭示“中体西用”这一命题有关的思想,结合对中国高等教育道路探索的长期曲折历程的分析,对吸取经验教训,为今后中国高等教育道路的进一步探索具有重大意义。 教学与课程及教师与学生。知识的急剧增长使高等院校课程的数量在增加,内容在扩展。其直接的结果是授课时数的增加、学生负担加重、教师力量和物质保障不足,其深层的问题是它并没有带来学生质的变化。因此,改革现有的课程与教学方法是刻不容缓的任务。 毫无疑问科研是高等教育的基本使命和主要的功能之一,是高等院校和教师的责任。“高等教育是不可能完成它的使命和成为整个社会可长久维持与存在下去的合作伙伴,除非它的教师和系统组织的实体——根据他们特定学校的目标、学术潜能和物质资源——也进行科研工作。这句话需要特别反复地讲,这是由于高等教育像其他科研机构一样,需要更新的、充满活力的公共支持”。这一陈述说明了高等院校科研活动的以下几个方面:一是鼓励教师和学术单位开展科研工作,以提高教师和学校整体的教学科研水平;二是不断寻求新的途径和方法与社会各界进行项目和资金的合作;三是以更高、更新的研究成果来赢得社会更大的支持。 总之,中国高等教育的改革还需要在平稳过渡中慢慢实施,毕竟高等教育与义务教育是不能脱节的,要改就得同时改。我们相信,中国这么个人口大国,如果国家对教育投入了充裕的资金与充足的关心,大学一定会逐渐向世界一流大学靠拢,甚至超越。我相信,我们能。

中国古代教育发展历程概述

中国古代教育发展历程概述 摘要:我国古代教育有着十分悠久的历史,不同时期也有着鲜明的阶级性和时代特点,春秋时期孔子创立的儒家学说,奠定了古代教育理论体系;隋唐时期逐步形成的科举制度,成为整个封建社会教育的核心制度。 关键词:古代教育发展 中国是四大文明古国之一,也是惟一文化没有中断过的文明古国,这主要得益于中国的古代教育。纵观整个中国历史,专门的、有组织的教育活动至少延续了4000多年。早在尧、舜、禹时代,就有了教育的萌芽,到商代便出现了与今天大致相同的学校教育,由此开始了中国古代教育的发展历程。 夏、商和西周都是推行领主贵族政治,垄断文化教育,即“学在官府”,教育对象是贵族子弟,礼、乐、射、御、书、数的“六艺”教学内容,也都是统治阶级成员应该掌握的知识技能。教育的社会作用主要是承担社会上层建筑的职能,“礼不下庶人”,教育的阶级性、等级性十分鲜明。 春秋战国时期,周天子权威尽失,列国纷争,旧的传统秩序被完全打乱,原来的官学教育体制也崩溃了。此时学术逐渐扩散到民间,学校教育从官府移向民间,形成了一个掌握文化知识和技能的特殊群体——士阶层。当时各国统治者为求生存和扩张,

极力网罗和重用贤士,学术和教育活动被统治者发现并重用,于是私学兴起,养士盛行。孔子是创办私学最为杰出的代表,他实行有教无类,弟子三千,创立了儒家学说,奠定了古代教育理论体系,对中国古代教育具有决定性的影响。 到了汉朝,汉武帝采纳了董仲舒的建议,罢黜百家,独尊儒术,积极推广儒家思想的教育和教化;同时将“学而优则仕”制度化,为通过各种途径学有所成的士人提供作官的机会。“独尊儒术”文教政策的确立,不仅促进了汉代教育的大发展,对整个中国封建社会的教育更是产生了重大而深远的影响。 魏晋时期是我国历史上长期处于分裂和战乱的时期。由于社会动荡,官学时兴时废,教育总的来说是不景气的。当时社会上佛、道、玄学盛行,文学、史学、自然科学发达,儒学不振,退居次要地位。大贵族的势力日益膨胀,人才选拔逐渐被门阀世族所把持,寒门士子几无进仕之路,他们学习的积极性受到了极大的挫伤,而世族子弟又不屑学习,严重影响了当时的学校教育。 到了南北朝,世族势力日趋下降,寒门势力逐渐上升,察举制度又受到人们的关注,特别是其考试选士的方法受到士人的欢迎。统治者为了控制选士的权力,扩大统治基础,也不断通过考试来选拔人才,正是在这个过程中,科举制度开始萌芽。 公元589年,隋朝灭陈,结束了魏晋南北朝分裂割据的局面,中国再次统一。隋朝统一中国后,即着手选士制度的改革,依察举之制选拔人才。公元606年,隋炀帝始臵进士科,标志着科举

浅析中国高等教育的发展趋势走向

浅析中国高等教育的发展趋势走向 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2012年中国高等教育在学人数达到3325万人。不少中国人认为,今天中国年轻人所面临的问题不是能不能上大学的问题,而是上什么样大学的问题。事实真的是这样吗?若从高考录取率看,情况似乎就是如此。统计表明,2013年福建省高考录取率达到89%,而2012年全国高考录取率为75%。但若从毛入学率看,到2012年全国高等教育毛入学率只有30%,中国高等教育发展仍然处于较低水平。也就是说,中国适龄人口中绝大多数青年没有享受上大学的权利,这还不包括数以亿计的成年人因为过去高等教育规模小而丧失了上大学的机会,现在的高等教育体系还不具有接受成年人的能力。由此可以看出,中国高等教育发展处于一种非常矛盾的状态。一方面,高考录取率已经达到很高水平,生源不足问题困扰着高校的办学;另_方面,高等教育满足社会公众需求的能力非常有限,社会受众还只是很少部分群体。何去何从,中国高等教育发展又处在了一个新的十字路口,政策选择

面临新的挑战。 ―、中国高等教育发展面临的形势 20世纪中后期以来,国际高等教育持续发展,在与社会的互动中,发挥了积极的促进作用。近30多年来,中国高等教育与国际趋势相向而行,加快大众化步伐,加强基础设施建设,扩大市场化进程,推进大学自主办学,建构质量保障体系,提高国际化水平,对国家经济社会发展的支持能力显著提高。①在变幻莫测的当今世界,与其他国家一样,人口、经济和大众化本身对中国高等教育的发展有着重要影响。 1.人口结构的变化 在精英化阶段,高等教育与人口的关系主要表现为社会公平问题;进入大众化以后,高等教育与人口结构之间便形成了复杂而多样的关系。在整个20世纪,在适龄人口数量庞大、上大学的机会非常有限的情况下,人口结构变化对中国高等教育的影响并不明显。今天中国高等教育已经能够满足近30%的适龄人口上大学的需求,高等教育政策不能继续无视人口结构的变化。 由于计划生育政策的实施,中国人口增速持续下降。全国第六次人口普查结果显示,2010年中国总人口比2000年增长了%,年均增长%,比1990年到2000

中国的高等教育发展史

中国的高等教育发展史 一、发展模式的不断转换 综观百年来中国高等教育现代化的历史进程,其发展模式的转换大致可分为七个时期。 第一时期(1862年至1894年)。甲午战争以前,中国近代高等教育处于酝酿时期。从19世纪60年代开始,出现了一批培养外语人才和军事技术人才的专门学校。它们不同于传统封建教育机构,不是培养作为各级封建官吏的“治才”,而是培养通晓各国语言和技术(特别是军事技术)的所谓“艺才”。最典型的代表即是1862年成立的京师同文馆和1867年创办的福建船政学堂。至1894年前后,我国共创办了30所左右的此类学堂。这些学堂毫无例外地都是在外来因素的诱发下创办的。所谓外来因素的诱发,包含两层意思,第一层意思是,它们是清政府在外力胁迫下应急反应的产物,是为了培养应付西方殖民主义者侵略所急需的人才而开办的;第二层意思是,这些学堂都标榜以西方为榜样,然而,在具体的学习目标上,却并不明确,笼而统之地把西方称之为“泰西”。从时人留下的大量文献分析,所谓“泰西”,包括了英、法、德、美等国。可见,在当时人们的心目中,“西方”是一种泛称,还没有具体而明确的模仿对象。 第二个时期(1895年至1911年)。19世纪末20世纪初,是中国近代高等教育发展的重要时期。1895、1896和1898年分别成立的天津中西学堂、上海南洋公学和京师大学堂一般被认为是中国近代大学的雏型。20世纪初,清政府颁布了第一部包括高等教育在内的具有近代意义的全国性学制——《癸卯学制》。直到辛亥革命前的十多年时间里,中国高等教育的发展,无论是理论层面、制度层面还是实践层面,都弥漫着一种浓厚的“以日为师”的氛围。1898年创办的京师大学堂的第一份章程就是由梁启超“略取日本学规,参以本国情形草定规则八十余条”[1],即主要是参照日本东京大学的规程制定的。《癸卯学制》中有关高等教育的条文也几乎与日本学制中的相关规定一致。与前一个时期相比,学习的目标由泛化而集中,“泰西”一词被一个具体的国家——日本所取代,价值取向明确而单一。可以说,中国近代高等教育的起步时期,是以日本为模式的。 第三个时期(1912年至1927年)。1912年的辛亥革命推翻了清王朝,结束了两千多年的封建帝制,为中国近代高等教育的发展提供了一个相对宽松的环境。1912年至1927年的十几年间,可以说是中国高等教育发展模式的多元化时期。民国初年在蔡元培主持下所进行的教育改革形成的新学制《壬子癸丑学制》,对清末颁布的《癸卯学制》中有关高等教育的内容作了相应的改革。其间,教育部还陆续公布了《大学令》、《大学规程》、《专门学校令》、《公立、私立专门学校规程》和《高等师范学校规程》等一系列有关高等教育的法规法令。众所周知,作为民国初年教育改革的总设计师,蔡元培非常关心高等教育,《大学令》就是由他亲手制定的。他多次谈到,《大学令》中许多内容是“仿德国制”,“仿德国大学制”[2]。从一定意义上可以说,借鉴德国高等教育是蔡元培多年的宿愿。但是,从实践的层面考察,蔡元培的理想并未实现。摆脱日本单一模式束缚的努力没有取得明显的效果,大学设评议会、教授会的条文列入了《大学令》,但在当时的高等学校中并未实行。直到1917年蔡元培出任北京大学校长之后,他的高等教育的理念——学术自由和教授治校,才部分地在他所主持的北京大学付诸实施。 就在蔡元培以德国高等教育为模式对北京大学进行深刻改造的同时,另一所国立大学——在南京高等师范学校基础上发展而来的东南大学迅速崛起。留美归教育博士郭秉文主持下的东南大学以美国大学为榜样,延揽一批留美学生到校任教,集基础研究与应用研究为一体,从管理体制、系科设置、课程内容以至经费筹措等,全面学习、借鉴美国高等教育。至20年代中期,东南大学声誉日隆,影响日广,成为与北京大学南北呼应、交相辉映的中国高等教育的又一重镇。 第四个时期(1927年至1949年)。在此22年间,中国高等教育发展模式的主旋律是,在融合美国和欧洲各国特点的进程中,以美国模式为基本走向。如果说20年代后期曾经是美国高等教育影响最盛的时期,从对地方分权制的教育体制的模仿,到大学实行选科制、学分制,以至于大学各专业缺乏明确的课程标准等等都显示了美国高等教育的强大影响;那么,进入30年代,则表现出一种比较主动地吸收和借鉴欧洲各国高等教育经验的倾向。如在高中毕业生中实行会考制度,以整齐大学生的入学程度;教育部制订并实行有关大学教师任职资格的法令;强调大学毕业考试制度等等,这些举措从一定意义上可以说吸收了欧洲各国高等教育的具体做法。但是,这一时期从总体上讲是以美国模式为基本走向。其间,有一个短暂的插曲,即1927年至1929年期间实行的大学区制。实行“大学区制”用蔡元培的话来说是“仿法国制度,以大学区为教育行政之单元”[3]。众所周知,大学院制试行不及两年就无疾而终,对全国高等教育的实

中国教育的发展历程

中国教育的发展历程 材料一①汉代独尊儒术,在京师设立太学,在郡国设立学官,后渐立学校。隋唐时期,科举制形成,逐渐取代与门阀等级制相适应的选举制,并与学校相关联。唐代在京城设国子监,统辖各学,在各地设郡县学校。宋代书院勃兴,元代广建社学。到明代,学校体制大体已备。清因明制,以科举取士为正途,而科举必由学校。其规制悬学校之名而导以仕进之路。②学校乃教化所从出,以纳民于轨物,在王朝统治体系中地位极崇,作用至大。 ——摘编自桑兵《历史的本色:晚清民国的政治、社会与文化》材料二③西方近代分科观念在中国社会的广泛传播,④促使中国学人在反思传统学术思想体系弊端的同时,纷纷提出近代中国新的学术分科方案。⑤民国初年,教育部公布《大学令》和《大学规程》,将大学分为文、理、法、商、医、农、工七科(简称“七科之学”),正式取消经学科。大学文科分为文学、历史学等4门,理科分为数学、理论物理学、化学等9门,法科分为法律学、政治学、经济学3门,商科分为银行学、保险学等6门,医科分为医学、药学2门,农科分为农学、农艺化学等4门,工科分为土木工学、机械工学、造船学等11门。 材料三《中国人民政治协商会议共同纲领》的有关规定是中华人民共和国成立初期发展文教事业的基本方针,也是改革教育的基本依据。⑥一方面,政府对旧教育体制进行改造,制定改造旧教育的方针政策,接管、整顿旧学校,收回教育主权。另一方面,中国共产党对包括教育界在内的知识分子采取团结、教育、改造的方针,努力争取和团结知识分子。在实际教育建设过程中,在第一次全国教育工作会议上确立的新民主主义教育方针没有完全得到执行,⑦突出表现为全面学习苏联教育,并大量派遣留学生赴苏联学习。应当指出,在学习苏联教育经验过程中,存在生搬硬套、结合中国国情不够的弊病。⑧通过对高等学校院系、中等专业学校的调整,对课程、教材及学制的改革,新中国教育事业出现了蓬勃发展的局面。 ——摘编自郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》 材料一叙述了从汉至清中国教育的相关情况,其中①叙述了汉代至清代教育的发展情况,即都重视学校教育;②指出了学校的重要地位和作用。材料二叙述的是民国政府对大学的改制情况,其中③④⑤分别从西学的传入、近代中国学人的反思及政府政策三方面分析了近代中国大学分科的原因。材料三叙述了新中国教育事业的发展历程,其中⑥阐述了新中国对旧教育体制的改造情况;⑦反映了苏联教育体制对新中国教育体制的影响;⑧阐述了新中国教育体制变革的内容及影响。三则材料阐述了中国教育的发展情况,凸显了时空观念、史料实证、历史解释等学科核心素养。 【问题设置】 (1)根据材料一,概括中国传统教育的特点。 (2)根据材料二并结合所学知识,说明“七科之学”确立的原因和影响。 (3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国教育体制改革的影响。 第1页共1页

高等教育改革发展趋势2000字

高等教育改革发展趋势 新时代中国高等教育的改革与发展 许宁生 高等教育发展水平是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。办好高等教育,事关国家发展,事关民族未来。党的十九大报告指出“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”,这是党和国家在中国特色社会主义进入新时代的关键时期,对高等教育提出的新要求。今年政府工作报告又提出“发展公平而有质量的教育”,特别强调“以经济社会发展需要为导向,优化高等教育结构,加快‘双一流’建设,支持中西部建设有特色、高水平的大学”。这是新时代高等教育发展新的动员令,是高等教育最紧迫的战略任务。 从规模到质量,中国高等教育进入了新的发展阶段,高等教育结构也更加科学合理。但是,在规模不断扩大的同时,也面临着不能完全适应经济社会发展需要、结构不够合理、东中西部区域发展水平不平衡的矛盾。 党的十八大以来,党和国家持续推进教育领域改革,谋篇布局高等教育发展,取得了历史性成就,发生历史性变革。党和国家把教育摆在优先发展的战略地位,加大高等教育投入,中国高等教育体系更趋完备,教育公平迈出重大步伐,综合改革纵深推进,人才培养质量和科学研究水平稳步提升,为经济社会发展提供了重要支撑,从规模、结构、质量方面都有了明显提高。 高等教育规模持续扩大,体系逐步健全。去年,中国高校数量已达2914所,高等教育在学总规模达到3699万人,居世界第一,占全球规模的1/5。高等教育毛入学率达到42.7%,比2012年提高12.7个百分点,已提前实现《国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010

—2020年)》中确定的40%的目标。 高等教育体系进一步健全,博士培养规模稳步发展,专业学位研究生教育加快发展,硕士专业学位研究生在招生总数中占比不断攀升,博士专业学位研究生数量也逐步增加;高等职业教育也得到大力发展,在人才培养模式及结构等方面更加注重反映区域经济发展的需求及特色;多种形式的高等继续教育深入发展,特别是建立了国家、地方两级开放大学;民办高等教育的办学规模和效益也有了显著提高。 进一步推动高等教育均衡发展,提升中西部高校发展内生动力,优化高等教育战略布局,中国于2012年开始实行中西部高等教育振兴计划,通过调整资源配置,集中力量攻坚,为中西部发展提供支持,以加快中西部高等教育发展步伐。 同时,国家和地方在师资队伍、人才培养和科研服务等方面还加大了支持和扶持力度,使中西部高等院校综合实力不断提升,为发展公平而高质量的教育提供了重要的保障条件。 高校学术科研成果与办学水平显著提高。 高校科研经费不断增长,2017年国家重点研发计划、国家自然科学基金和国家科技重大专项项目的总经费达到452亿元。高校的科学研究和应用技术取得了一批高水平的成果,党的十八大以来,全国高校获得国家科技三大奖项目接近全国总数的4/5,发明专利年授权量超过全国总数的1/5,在多个领域产出了一大批服务国家急需、具有国际影响的标志性成果。科研论文发表数量也呈现出持续增长的趋势,各高校发表的高质量学术论文数量不断增加。 高校教学水平与人才培养质量稳步提升。高等教育在人才强国建设中发挥了不可替代的主力军作用。各高校完善创新型、应用型、复合型高素质人才的培养模式,推动创新创业教育融入人才培养全过程。

请谈一谈你对中国高等教育发展趋势的看法。

请谈一谈你对中国高等教育发展趋势的看法。 南京邮电大学电子科学与工程学院某“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”钱学森之问剑尖直指中国高等教育之问题。在我看来,原因很多,但主要如下: 一:学生学习动机不当 我们的学生从小就被父母谆谆教诲,要好好学习,以后才能过上好日子,过上好日子为目的完全没有错,错就错在我们太多人把好日子与钱直接等同起来,也许小学初中生没有这么强的目的性,他们大都以考更高的分以便能进入一所更好的初中或高中为目的,这样的动机也不是多么得当。但高中生就已经有好日子等于钱这个思想苗头了,大学生更现实,这就造成了学生学习就是冲着钱去的,什么性价比高就学什么,什么来钱快就学什么,看看我们每年高考前的各种所谓的专业前景分析就知道了,我们衡量一个专业前景的好坏唯一的标准就是钱!为科学而学习的学生几乎没有。 二:学校要求不严 中国的大学生对学习流行一个标准:六十分万岁。因为我们的大学大多数都是以六十分为界线来培养合格学生的,再加上大学考试并不难,想考六十分靠突击是完全可以实现的,这样的合格学生,其专业能力也就不能指望过多了。 当年的国立交通大学用的大都是MIT的原版教材,要求非常严格,有硬性的不及格率,能进交大都是千里挑一。邹韬奋在交通大学读土木时由于交大理工科要求严格,读得半夜吐血,读不下去,只好转学到圣约翰大学去攻读新闻学了。交大当时教学用的全是麻省理工学院的原版教材,被世人敬称为“东方的MIT”。交大校友,中国最伟大的科学家钱学森到美国麻省理工学院攻读博士时,在与母校交通大学的教授通信时,激动地说道,这里的教材都是我原来在交通大学的上课讲义,原来交通大学把MIT搬到了中国。 MIT要求之严格世界闻名,就如他们一位教授说的“就是再优秀都还不够优秀”。有趣的是我的们大学几乎可以这样说:多差劲都不算差劲。我们拿出别人上大学的劲头去上高中,以别人上幼儿园的心态上大学,看来这种补偿性倒置效果并不好。 三:学校风气不正 有句话说,大学是半个社会,现在的大学生也表现出一个趋势,他们更热衷于交际,所谓的攒人品,积人脉。他们越来越倾向于接受以前无法接受的不合理,越来越会为自己做的丑事找借口,这就是他们融入社会的方法,也是他们乐于称道的成熟。实在不行了还有一句:中国就这样,社会就这样。但他们从不想想正是因为一个一个他们这样的人,中国才变成这样,社会才变成这样。而当我写出这些字的时候,他们已经在心里嘲笑我的不成熟,也不乏报心里抱着甚至略带诅咒性质的等待,等待我因为我所谓的不成熟而栽跟头的那一刻,如果那一刻真的来了,他们又回来耐心地教训或者安慰我,那时他们口气与表情里还会有些许他们认为所谓成熟者才能有的对这件事的前瞻性的优越与自豪感。 甚至他们还在向往一种人生,就是能以权谋划未来而不是用打拼来塑造未来的人生。我们大多数普通人都会对用权来谋划未来的人投以鄙视的目光,不同的是有的人没有分泌涎,有些人咽了下去,而有些人则直接流了出来。 不否认人脉的用处不小,但我不同意在大学里纵容这种思想,我认为,成功的正确途径应该是大部分是凭借自己的能力,少部分凭借人脉的催化。大学生在学校里更应该攒知识。而不是积攒玩弄权利的能力。 北大教授钱理群表示,我们的一些大学,包括北京大学,正在培养一些精致的利己主义者,他们高智商、世俗、善于表演、懂得配合,更善于利用体制达到自己的目的。这种人一

论中国高等教育的创新发展

工商管理一班 040320110054 黎秀珍 论中国高等教育的创新发展 人类进入21世纪后,在科技日新月异带动社会转型、知识对财富的创造和积累所起的作用越来越大、工业经济逐渐过渡为知识经济的形势下,担负创造和传播知识任务的高等教育的地位更为突出,高等教育在促进经济社会发展、增强综合国力和国际竞争力、提升生活质量以及个人成长中所起的关键作用更为明显,高等教育正在从象牙塔走向经济社会建设和个人生活的中心,在国家创新中成为重要基础和引领力量。中国高等教育管理体制还需要一个完善的过程。 一、中国高等教育管理体制变革的环境和政策 1.高等教育管理理念的变革对高等教育管理实践的影响 伴随高等教育的大众化,社会对高等教育的需求将越来越大,希望接受高等教育的人数也将进一步增加。由于入学人数的增加,大学生之间的个别差异,特别是生源的类型和层次将更趋复杂化。因此,我国高等教育管理的理念就是,努力汲取世界高等教育管理的共同经验,并实现中国式的转变与创造,在社会发展所迎来的新的战略机遇面前,深入理解世界高等教育发展的趋势,认真思考全球化对高等教育的影响,积极应对全球性经济危机为中国的高等教育发展带来的困境与机遇,这是高等教育管理实践的责任与使命。 2.时代的变迁对高等教育管理体制提出的挑战 美国学者马丁·特罗指出:“进入大众化阶段以后,高等教育不仅在数量上有明显的增长,而且在高等教育的观念、教学内容和形式、

学术标准、办学模式、招生和聘请教师的政策与方法等方面,都会发生一些质的变化。”特别是在国际性金融危机的大背景下,高等教育在人才培养模式的选择上应着力考虑学生知识、能力、素质结构以及实现这种结构的方式。从各国社会经济发展史来看,随着经济和社会改革而引起的结构性失业问题、劳动力转移问题,都是不可避免的。我国目前正面临着由经济体制改革和产业结构调整而引起的严重的 下岗和大学毕业生的就业问题。国际性金融危机对人才的需求是要使学校的人才培养类型、结构、素质等,更贴近实践的需要。因此,对以人才培养为核心职能的高校而言,如何培养人才和培养什么样的人才,是高等教育的根本任务,高等教育管理体制的变革也要围绕这一主题,从而提高高校的核心竞争力。 3.大学的使命对高等教育管理体制变革的诉求 人才培养、科学研究、服务社会和富于批判精神是大学的使命,1998年10月9日联合国教科文组织在巴黎发表《世界高等教育宣言》,强调保护和发展高等教育的批判功能,“高等教育机构及其师生员工应该通过各种活动中的伦理、科学和智力方面的训练……通过对社会、经济、文化和政治趋势的跟踪分析,强化他们的批判功能和前瞻功能,为社会提供一个预见、警报和预防的中心”。现代的大学和大学人应强化这一使命。而20世纪以来,受国家主义教育哲学的影响,作为“国家主义教育”,高等教育的社会独立性和批判力受到一定程度的削弱[11]。蕴藏在高等院校中的智力优势还远未得到充分发挥。同时,充分发挥高校的科技创新优势,已成为推动科技成果转化和高新技术

中国教育发展历程

中国教育发展历程 一、奴隶社会教育制度 “学在官府”是西周教育的显著特点。是对西周教育制度的高度概括,也是我国奴隶社会教育制度的重要特征。学术和教育为官方所把持,国家有文字记录的法规、典籍文献以及祭祀典礼的礼器全部掌握在官府。夏、商和西周都是推行领主贵族政治,并垄断文化教育,即“学在官府”,教育对象是贵族子弟,礼、乐、射、御、书、数的“六艺”教学内容,也都是统治阶级成员应该掌握的知识技能。教育的社会作用主要是承担着社会上层建筑的职能。“礼不下庶人”,教育的阶级性、等级性是鲜明的。此乃教育价值的转折。 二、春秋战国时期的教育 官学的衰落和私学的兴起。春秋时期,我国奴隶制崩溃而转向封建制,经济、政治的大变化,也变化在教育上。为旧经济旧政治服务的受贵族垄断的“学在官府”的教育走向没落.春秋战国周天子权威尽失,列国纷争,旧的传统秩序完全被打乱,原来的官学教育体制也崩溃了。此时学术逐渐扩散到民间,学校教育从官府移向民间,形成了一个掌握文化知识和技能的特殊群体——士阶层。当时各国统治者为求生存和扩张,极力网罗和重用贤士。而学术和教育活动又是被统治者发现并重用的基础,于是私学兴起,养士盛行。孔子是创办私学最为杰出的代表,他实行有教无类,创立了儒家学说,奠定了教育理论体系,对中国古代教育具有决定性的影响。《礼记》中的《大学》、《中庸》,尤其是《学记》,更是儒家教育理论的力作。战国时期百家争鸣,儒家的孟子、荀子,各有学术特色。春秋战国时期是中国历史上第一个大动荡、大变革的时代,也是教育剧变的时代。学校教育从官府移向民间,私学兴起,养士盛行。儒、墨、道、法等诸子百家站在不同的阶级或阶层的立场上,各抒己见,相互辩驳,相互争鸣,而又相互吸收、补充,促进了教育思想的发展和教育经验的丰富,使得这一时期的教育思想呈现出前所未有的广度和深度。构成了中国教育思想史上最为丰富多彩的一页。教育价值呈现多维度发展,奠定了中国古代教育思想的基础。 三、秦汉的教育 中国是世界上惟一的文化没有中断过的文明古国,专门的、有组织的教育活动至少已延续了4000多年。在整个古代,文化教育可以说一直居于世界领先地位,尤其是将教育视为治国安邦之本,更是中国的一贯传统。秦代推崇法家学说,以暴力和苛政统一思想,焚书禁学,以法为教,以吏为师,结果迅速激化社会矛盾,导致王朝覆灭。汉初去秦苛政,推行道家的无为而治,虽有效地恢复了经济和民间学术文化,但不利于建立强有力的****统治。到汉武帝时,采纳董仲舒的建议,罢黜百家,独尊儒术,兴学校,行选士,确立起封建统治阶级的官方意识形态,也成为此后延续两千余年的文教政策。 四、魏晋南北朝的教育 魏晋南北朝近400年,是我国历史上处于分裂和长期战乱的时期。由于社会动荡等原因,官学时兴时废,教育总的来说是不景气的。由于当时社会上佛、道、玄学盛行文学、史学、自然科学发达,儒学不振,退居次要地位。魏晋南北朝时期战争频繁,社会动荡,士人流徙迁移,致使汉代“乡举里选”为主的察举制度难以实行。这一时期豪强地主垄断政权,形成了势力强大的门阀世族集团。这个集团的内部要分配政治权力,这就必须对选士制度进行

中国高等教育学校类型的发展趋势

中国高等教育学校类型的发展趋势 摘要:新中国成立以来,我国高等教育有了前所未有的发展,特别是进入新世纪,我国高等教育经过体制改革和大规模扩招,已进入从精英教育向大众化教育发展新阶段。本文通过对建国以来我国高等学校发展进行归纳总结并与联邦德国高等学校的发展做对比,结合我国的实际情况,探讨了我国高等学校类型发展趋势。 关键词:高等教育学校类型发展趋势 The Chinese Higher Education Schools Types of Development Trend Abstract:Chinese higher education have the unprecedented development Since the founding of new China, especially in the 21st century, China’s higher education after system reform and expanded massively, then has entered the new stage from elite education to mass education. This article through the higher school development of new China’s and with the federal republic of Germany higher compared to the development of the school, combining with the actual situation in our country, probes into the development trend of Chin a’s higher school type. key words:Higher education; School type; Development trend 新中国成立以来,我国高等教育有了前所未有的发展,高等学校数量不断增加,高校在校生人数也不断增加,特别是进入新世纪,我国高等教育经过体制改革和大规模扩招,已进入从精英高等教育向大众化高等教育发展阶段。据2009年11月9日教育部网站发布的消息,全国普通高校由1998年的1022所增加到2008年的2263所,增长比例超过120%。其中,地方高校由1998年的759所增加到2008年的2152所,地方高校数量不断上升,而教育部直属高校的数目则锐减,主要是高校大量合并,民办院校和高职类院校不断发展所致。对我国高等学校发展进行归纳总结并与其他国家做对比,对于如何结合我国的实际情况,深入探讨高等学校类型发展等问题,对于更好地推动我国高等教育事业的协调发展具有深远的意义。 1、中国现代高等教育学校发展 长期以来, 在高等教育结构与体系研究中, 高校分类办学既是一个世界性的难题, 又是关系到中国高等教育能否持续发展的关键。由于分类标准不同, 对高校划分的结果也就完全不一样。在我国根据办学经费主要来源,高校一般可分为部属院校、地方院校、私立院校;根据专业的总体性质与结构, 高校一般可分为综合类院校、分科类院校;根据学校等级划分,高校一般可分为重点院校、一般本科院校、专科/高职院校等。本文主要从以下几个方面分析现代我国高等学校类型的发展变化。