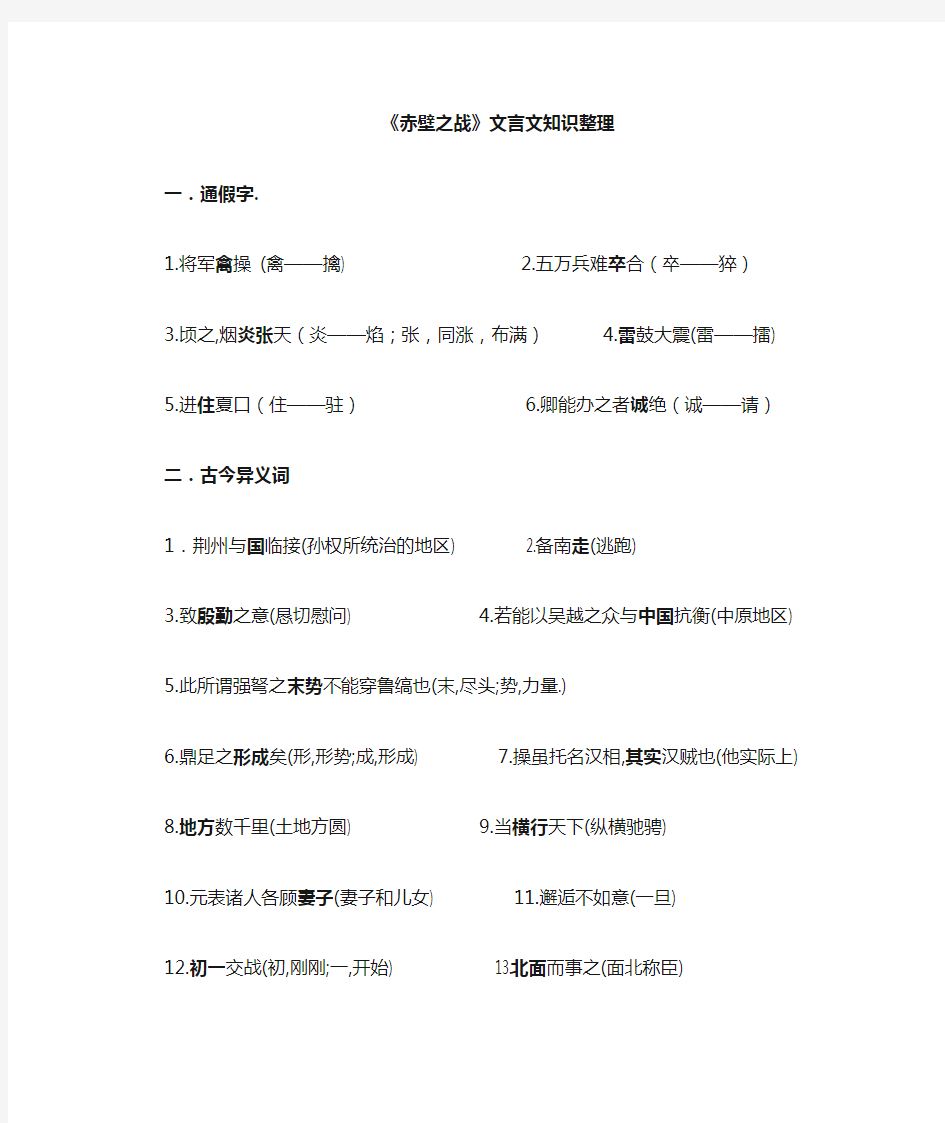

赤壁之战文言文知识整理

《赤壁之战》文言文知识整理

一.通假字.

1.将军禽操(禽——擒)

2.五万兵难卒合(卒——猝)

3.顷之,烟炎张天(炎——焰;张,同涨,布满)

4.雷鼓大震(雷——擂)

5.进住夏口(住——驻)

6.卿能办之者诚绝(诚——请)

二.古今异义词

1.荆州与国临接(孙权所统治的地区) 2.备南走(逃跑)

3.致殷勤之意(恳切慰问)

4.若能以吴越之众与中国抗衡(中原地区)

5.此所谓强弩之末势不能穿鲁缟也(末,尽头;势,力量.)

6.鼎足之形成矣(形,形势;成,形成)

7.操虽托名汉相,其实汉贼也(他实际上)

8.地方数千里(土地方圆) 9.当横行天下(纵横驰骋)

10.元表诸人各顾妻子(妻子和儿女) 11.邂逅不如意(一旦)

12.初一交战(初,刚刚;一,开始) 13.北面而事之(面北称臣)

14.北军大坏(溃败)15.莫不响震失色(改变面色)

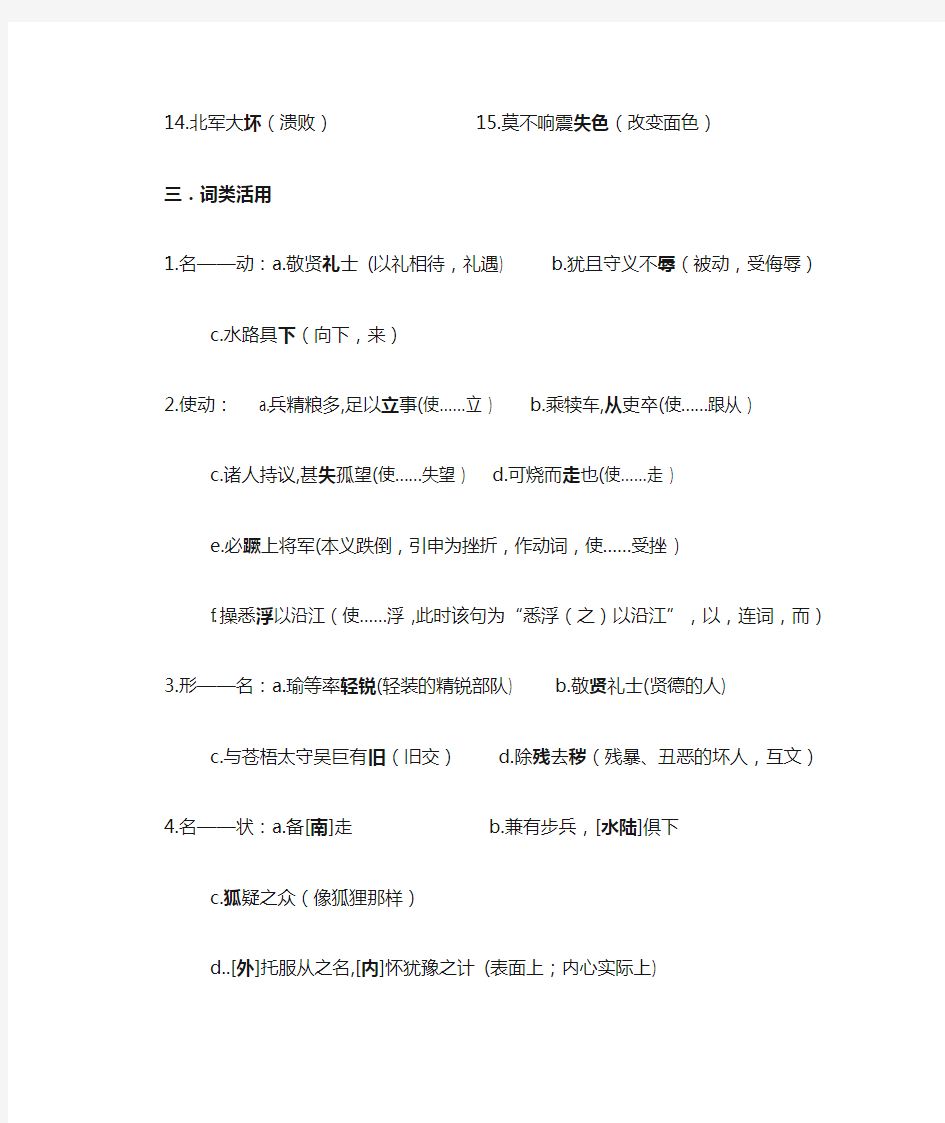

三.词类活用

1.名——动:a.敬贤礼士(以礼相待,礼遇) b.犹且守义不辱(被动,受侮辱)

c.水路具下(向下,来)

2.使动: a.兵精粮多,足以立事(使……立) b.乘犊车,从吏卒(使……跟从)

c.诸人持议,甚失孤望(使……失望)

d.可烧而走也(使……走)

e.必蹶上将军(本义跌倒,引申为挫折,作动词,使……受挫)

f.操悉浮以沿江(使……浮,此时该句为“悉浮(之)以沿江”,以,连词,而)

3.形——名:a.瑜等率轻锐(轻装的精锐部队) b.敬贤礼士(贤德的人)

c.与苍梧太守吴巨有旧(旧交)

d.除残去秽(残暴、丑恶的坏人,互文)

4.名——状:a.备[南]走 b.兼有步兵,[水陆]俱下

c.狐疑之众(像狐狸那样)

d..[外]托服从之名,[内]怀犹豫之计(表面上;内心实际上)

5.意动:a.英雄乐业(以……为乐)

6.形容—动:a.恐为操所先 (抢先)

四.解释下列词语的含义.

(一)一般实词

1.此帝王之资也(凭借)

2.二子不协(和睦)

3.与操有隙(嫌怨)

4.表恶其能而不能用也(厌恶,嫉妒)

5.如有离违,宜别图之(打算)

6.肃请得奉命吊表二子(慰问)

7.如其克谐(能够)(圆满顺利) 8 肃宣权旨(传达)

9.近者奉辞伐罪(皇帝的命令) 10.权以示群下(给……看)

11.今操得荆州,奄有其地(完全) 12.不复料其虚实(估计)

13.今以实校之(核对) 14.子布元表诸人各顾妻子(顾及)

15.此天以卿二人赞孤也(辅助) 16.上建旌旗(插)

17.操引军从华容道步走(率领) 18.兼仗父兄之烈(功业)

19.卿能办之者诚绝(处置)20.将兵与备并力逆操(对抗)

21.愚谓大计不如迎之。(投降)

(二))多义实词

1、卒:a.鲁肃闻刘表卒。(死亡,动词) b.乘犊车,从吏卒,(兵、士卒,名词)

c.五万兵难卒合,(通“猝”,仓猝,副词)

2、士:a.聪明仁惠,敬贤礼士。(读书人) b.操军吏士皆出营立观。(士兵)

3、将:a.曹操自江陵将顺江东下(打算,v.) b.彼所将中国人不过十五六万.(率领)

c.行将为人所并(将要)

4、抚:a.及说备使抚表众。(抚慰、安抚) b.权抚其背。(抚摩)

5、治:a.同心一意,共治曹操(对付) b.今治水军八十万众(部署,率领)

6、足:a.岂足托乎(值得) b.兵精足用(充足,动词)

7、次:a.引次江北(驻扎,停驻,) b.余船以次俱进(次序)

8、数:a.统兵数万(数词,几) b.蒙冲斗舰乃以千数(计算,动词)

9、烈:a.兼仗父兄之烈(功业) b.火烈风猛(大,形容词)

10.事:a.北面而事之(侍奉) b.不足与图大事(事业)

c.事急而不断,祸至无日矣(形势)

11.计:a.今为君计(考虑、打算,v.) b.备用肃计(计策、谋略,n.)

12.难:a.今操芟夷大难(灾难) b.五万兵难卒合(困难)

13.略:a.略已平矣(大致) b.助画方略(策略)

14.方:a.操军方连船舰(正在) b.地方百里(方圆,面积)

c.助画方略(办法,谋略)

d.方与将军会猎于吴(正)

e.挟天子以征四方(方向)

15.济:a.宜别图之,以济大事(成就,完成) b.若事之不济,此乃天也(成功)

c.朝济而夕设版焉(过河,渡)

16.今:a.今为君计(现在) b.今不速往(如果)

17.引:a.引次江北(退却) b.引军北还(率领)

18.若:a.若水之归海(好像,如同) b.若事之不济(如果)

19.众:a.众士仰慕(众多的) b.全吴之地,十万之众(士兵)

(三)一般虚词

1.比至南郡(等到)

2.江表英豪咸归附之(都)

3.向察众人之议(刚才)

4.累官故不失州郡(仍然)

5.徒忌二袁,吕布刘表与孤耳(只是)

6.顷之,烟炎张天(音节助词)

(四)多义虚词

1、而:a.若据而有之(承接,占据并拥有) b.表恶其能而不能用也(因果)

c.备必喜而从命(修饰)

d.事急而不断(转折,却)

2、以:a.权以示群下(介词,把) b.蒙冲斗舰以千数(介词,用)

c.挟天子以征四方(表示目的)

d.宜别图之,以济大事(目的,来)

e.余船以次俱进(介词,按照)

f.动以朝廷为辞(拿,介词)

3、为:a.今为君计(替,介词) b.为操后患(是,动词)

c.安能复为之下(处于,做)

d.羸兵为人马所蹈藉(被)

4、其:a.如其克谐,天下可定(代前所说之事,代词)

b.今操得荆州,奄有其地( 那里,代荆州之地)

c.表恶其能而不能用也(代刘邦)

d.并慰劳其军中用事者(代刘表)

e.其实汉贼也(代曹操)

f.失其所与,不知(代自己)

g.其皆出于此乎(语气词,表揣测) h.其可怪也欤(加强语气)

i.吾其还也(表婉商,还是)

5、乃:a.若事之不济,此乃天也(只是,动词)b.蒙冲斗舰乃以千数(甚至、竟, 副词)

c.骑乃得过(才,副词)

d.乃罢会(于是连词)

6、于:a.方与将军会猎于吴(在,介词) b.莫若遣腹心自结于东(和,介词)

c.请奉命求救于孙将军(向,介词)

d.言于孙权曰(对,介词)

e.寄寓于表(在,介词,本句非状后)

f.肃追于宇下(到,介词)

五.特殊句式

1.判断句:a.刘备天下枭雄 b.我,子瑜友也

c.子瑜者,亮兄瑾也

d.田横,齐之壮士耳

e.非刘豫州莫可以当曹操者

f.曹公,豺虎也

g.若事之不济,此乃天也h.且将军大事可以拒操者,长江也

2.被动句:a.今不速往,恐为操所先 b.行将为人所并

c.吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人

d.表恶其能而不能用也

e.操军破,必北还

f.羸兵为人马所蹈藉

3.省略句:a.将军起兵(于)江东,刘豫州收众(于)汉南

b.交游(于)士林

c.避乱(于)江东

d.裹(之)以帷幕

e.权以(之)示群下

f.操当以(吾)还付乡党

4.宾语前置:a.豫州今欲何至 b.卿欲何言

c.何以言之(介词的宾语前置)

5.状语后置:a.请奉命求救于孙将军 b.豫州虽败于长坂

c.裹以帷幕

6.定语后置:a.今战士还者及关羽水军精甲万人

b.且将军大势可以拒操者

c.人马烧溺死者甚众

d.荆州之民附操者

六.翻译下列句子.

1.今操芟夷大难,略已平矣.

2.若不能,何不按兵束甲,北面而事之.

3.此所谓“强弩之末势不能穿鲁缟”也.

4.权以示群下,莫不响震失色.

5.挟天子以令四方,动以朝廷为辞.

6.操当以还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事.

7.地方千里,兵精足用,英雄乐业,当横行天下,为汉家除残去秽

8.卿能办之者诚决,邂逅不如意,便还就孤.

赤壁赋 知识点总结

《赤壁赋》知识点整理 一、虚词 1.而 (1)浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止(连词,表转折)(2)倚歌而和之(连词,表修饰) (3)正襟危坐,而问客曰(连词,表承接) (4)侣鱼虾而友麋鹿(连词,表并列) (5)逝者如斯,而未尝往也(连词,表转折) (6)盈虚者如彼,而卒莫消长也(连词,表转折) (7)自其不变者而观之(连词,表修饰) 2.之 (1)月出于东山之上(助词, 的) (2)凌万顷之茫然(助词,定语后置的标志) (3)哀吾生之须臾(助词, 的) (4)盖将自其变者而观之(代词,它) (5)苟非吾之所有(助词,主谓之间取消句子独立性)(6)耳得之而为声(代词,它) (7)取之无禁,用之不竭(代词,它 们) (8)吾与子之所共食(助词,主谓之间取消句子独立性)3.于 (1)苏子与客泛舟游于赤壁之下(介词,在) (2)月出于东山之上(介词,从) (3)徘徊于斗牛之间(介词, 在) (4)于是饮酒乐甚(介词,在) (5)此非孟德之困于周郎者乎(介词,被) (6)渔樵于江渚之上(介词,在) (7)寄蜉蝣于天地(介词, 在) (8)托遗响于悲风(介词,在) 4.乎 (1)浩浩乎如冯虚御风(形容词词 尾) (2)飘飘乎如遗世独立(形容词词尾) (3)郁乎苍苍(形容词词尾)

(4)此非孟德之困于周郎者乎(语气词,表示疑问) (5)而又何羡乎(语气词,表示疑问) (6)相与枕藉乎舟中(介词,在) 二、实词 1.通假字 (1)浩浩乎如冯虚御风(通“凭”,乘) (2)山川相繆(通“缭”,环绕) (3)举酒属客(通“嘱”,劝人饮酒) (4)举匏尊以相属(通“嘱”,劝人饮酒) 2.古今异义 (1)徘徊于斗牛之间 古义:斗宿和牛宿,都是星宿名 (2)白露横江 古义:白茫茫的水汽 (3)凌万顷之茫然 古义:浩荡渺远的样子 (4)望美人兮天一方 古义:指他所思慕的人。古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。 3.一词多义 (1)东a顺流而东(动词,向东进军) b东望武昌(名词作状语,向东) (2)望a七月既望(名词,农历每月十五) b望美人兮天一方(动词,眺望,远看) (3)下 a方其破荆州,下江陵(动词,攻占) b苏子与客泛舟游于赤壁之下(名词,下面) (4)如 a纵一苇之所如(动词,往) b如怨如慕(副词,像) (5)歌a扣舷而歌之(动词,唱) b歌曰(名词歌词) c倚歌而和之(名词曲调) (6)长a抱明月而长终(永远) b而卒莫消长也(增长)

高考文言文文化常识训练题附答案

高考文言文文化常识训练题附答案 高考文言文文化常识训练 1,在横线上填写文化常识的有关内容(任选两题) A.隋唐开始实行三省六部制,三省为尚书省、门下省、 中书省。尚书省下辖六部:吏部、部、部、部、部和工部。 B.古诗文中经常提到“岁寒三友”,它们是松、、;“花中四君子”是指梅、、竹、。 C.古人在称谓前加个“先”字,表示已经死去,用于敬 称地位高的人或年长的人。如已死的皇帝为,已死的父亲为,已死的母亲为,已死的有才德的人为。 2,在横线上填写文化常识的有关内容(任选两题) A.古代官场用语都有特定的说法:官员刚到任叫;官员到职工作叫;授予官职叫;大臣年老请求辞官退休叫。 B.古人表示年龄都有专门的代称:二十岁叫,三十岁叫,四十岁叫,六十岁叫。 C.我国不少城市有古称或别称,如南京叫金陵,苏州 叫,扬州叫,杭州叫,开封叫。 3,在古诗文中,同一事物往往有若干名称。以下解说 不完全正确的一项是

A.月亮被称为“蟾宫”、“月宫”、“玉盘”、“银钩”、“婵娟”、“桂宫”等。 B.雪被称为“琼玉”、“碎玉”、“碎琼乱玉”、“冰花”、“六出”、“梨花”等。 C.信被称为“鸿”、“尺牍”、“尺素”、“函”、“札”等。 D.酒被称为“琼浆”、“玉液”、“玉醴”、“杜康”等。 4,在下面几种语境中敬词使用恰当的一项是 语境:①麻烦别人②请人改文③求人原谅④请人批评 A.打扰斧正指教包涵 B.劳驾打扰赐教斧正 C.打扰斧正包涵指教 D.包涵打扰赐教斧正 5,在古诗文中,下列词语各指代什么? ①“汗青”代②“须眉”代③“巾帼”代 ④“桑梓”代⑤“轩辕”代⑥“三尺”代 6,下面的说法全都正确的一组是 ①古代“国”常用来指都城,同时也指诸侯被分封的领地。 ②古代“朔”指农历初一,“望”指农历十五,“晦”指农历三十。 ③古人认为中国的四周都是海,所以也用“海内”指中国。 ④古代以山之南为阳,水使南为阴,反之,山之北为阴,水使北为阳。如华阳在华山之南,江阴在长江之南。

后赤壁赋-知识点整理

《后赤壁赋》 一、给下列加点的字注音: 临皋.(gāo)黄泥之坂.(bǎn) 松江之鲈.(lú)巉.(chán)岩蒙茸.(róng)虬.(qiú)龙栖鹘.(qī h ú)悄.(qiǎo)然缟.(gǎo)衣揖.(yī)予曾日月之几何(céng) 戛.(jiá)然长鸣羽衣翩跹 ..(piān xiān) 俛(fǔ)而不答予亦惊寤(wù) 二、通假字 以待子不时之须须同需,需要。 反而登舟反同返,返回。 三、指出下列句中活用的词的用法并解释: 步.自雪堂名词活用为动词,步行。 顾而乐.之意动用法,以……为乐。 予乃摄衣而上.名词活用为动词,走上。 履.巉岩名词活用为动词,登上。 横江东.来名词活用为状语,从东边, 掠予舟而西.也名词活用为动词,向西飞。 羽衣 ..翩跹名词活用为状语,穿着羽衣。 四、“顾”的含义: 顾.而乐之看道士顾.笑回头看 顾.安所得酒乎可是三顾.臣于草庐之中探问,拜访 大行不顾.细谨考虑念父母,顾.妻子顾惜,顾念 人之立志,顾.不如蜀鄙之僧哉反而,难道 五、“而”的用法 顾而乐之表承接摄衣而上表修饰归而谋诸妇表承接悄然而悲表修饰 反而登舟表承接肃然而恐表修饰 听其所止而休焉表承接掠予舟而西也表承接俛而不答表修饰 而江山不可复识矣表转折飞鸣而过我者表修饰 六、解释下列句中加点的词语: 是岁十月之望.望:农历每月十五日。 过.黄泥之坂过:走过。 霜露既.降,木叶尽脱.既:已经。脱:脱落、凋零。 行歌 ..相答行歌:边走边吟唱。 今者薄.暮薄:迫近,接近。 顾安所 ..得酒乎安所:哪里,什么地方。 归而谋诸.妇诸:兼词,之于。 以待子不时 ..之须不时:随时。 予乃.摄衣而上乃:于是,就。 披.蒙茸披:分开。 攀栖鹘之危.巢危:高。 凛乎.其不可久留也乎:形容词词尾,……的样子。 听.其所止而休焉听:听凭。

文言基础知识选择题8页答案

文言基础知识测试 一、词类活用练习 1 .选出词类活用现象不同于其他三项的一项(C A .左右欲刃.相如B、臣所以去亲戚而事.君者 C 相如廷.叱之 D 乃使其从者衣.褐 2 .选出词类活用现象不同于其他三项的一项(C A、以先.国家之急而后私仇也 B、且庸人尚羞.之,况于将相乎 c 卒廷见相如,毕礼而归.之 D .邑人奇.之 3 .选出词类活用现象不同于其他三项的一项(B A、城不入,臣请完.璧归赵 B .未尝有坚明 ..约束者也 C 秦王恐其破.壁 D .宁许以负.秦曲 4 .选出词类活用现象不同于其他三项的一项(C A .云青青兮欲雨. B .非能水.也 C 上.食埃土,下.饮黄泉 D .驴不胜怒,蹄.之 5 .下列句中加点字的用法与“左右欲刃相如”中加点字用法相同的一项是(A A、假舟揖者,非能水.也 B、卒廷.见相如 C 且庸人尚羞.之D、使人遗.赵王书 6 .下列句中加点字不属于使动用法一项是(B A .礼毕归.之B、以先.国家之急而后私仇也 C 舍.相如广成传舍 D .宁许以负.秦曲 7 .对下列句中加点字解释不正确的一项是(C A .孔子师.郯子(以……为师)B、古之学者必有师.(老师) c .吾师.道也(从师)D、十年春,齐师.伐我(军队) 8 .句中加点字属于意动用法的是(B) A、秦地可尽王.也B妾之美.我者 C .毕礼而归.之D、士大夫终不肯以小舟夜.泊绝壁之下 9 .下列句手中不是名词作状语一项(B) A 、卒廷.见相如B、廉颇老矣,尚能饭.否 C、常以身翼.蔽沛公 D .间.至赵矣 10 .下面句手中的词不是活用为使动用法的一项(C) A .项伯杀人,臣活.之 B .宁许以负.秦曲 c .北.与寇往来其间 D .闻.寡人之耳者 11 .下列加点字,词类活用形式不同的一项是(D A .沛公军.霸上 B .先破秦入咸阳者王.之 c .微风鼓.浪,水石相搏 D .吾妻之美我者,私.我也 12 .下列句中加点的字不是名词作状语的一项是(B) A .席.卷天下,包举宇内 B .铸以为金人十二,以弱.天下之民 c .然陈涉瓮.牖绳.枢之子 D .公瞿然注视,呈卷.即面.署第一 13、下列句中加点的字不是名词活用为动词的一项是(B) A .冠.者五六人,童子六七人 B .内.立法度,修守战之具

《赤壁》知识点整理

赤壁 杜牧 折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。 东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。 【作者介绍】 杜牧(公元803-约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,唐代诗人。杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐并称“小李杜”.因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。 【全文翻译】 断戟沉没泥沙中,六百年来竟未销熔; 自己拿来磨洗,认出是赤壁之战所用。 假使当年东风不给周瑜的火攻计方便; 大乔小乔就要被曹操锁闭在铜雀台中。 【考试范围】 1、假设东吴美女的命运表现东吴失败后的屈辱。写出了周瑜获胜纯属于偶然的机遇的句子:东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。 2、含机遇造人的哲理的诗句是:东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。 3、诗中评述的是哪一历史事件?(赤壁之战)周郎指(周瑜),二乔分别是(孙策、周瑜的妻子大乔小乔)。 4、本诗构思别出心裁,请结合诗句内容作具体分析。(最后后两句诗的妙处?) 答:A、此诗借一件古物“折戟”兴起对历史的慨叹,以两个美女象征国家的命运,以小见大,巧妙自然。 B、3、4句,诗人未从正面去评论这次战争胜败的原因,而是提出了一个与事实相反的假设,从而抒发了对历史的感慨,角度新颖,思路奇特。

5、全诗最精彩的是久为人们传诵的末二句,这二句议论感慨抒发了作者怎样的思想感情? 明确:这二句曲折地反映出他的抑郁不平和豪爽胸襟。诗人慨叹历史上英雄成名的机遇,是因为他自己生不逢时,有政治军事才能而不得一展。它还有一层意思:只要有机遇,相信自己总会有作为。 6、有人认为这首诗的第四句可改为“国破人亡在此朝”,你怎么看? 若改为“国破人亡在此朝”意思自然没错,但一点诗味也没有了。杜牧运用“铜雀春深锁二乔”这一富于形象性的诗句,即小见大,正是此诗艺术处理上独特的成功之处。 本文由索罗学院整理

《赤壁赋、登泰山记》注释、文言现象、翻译、选择、简答、阅读【必修上册】

必修上册第16课习题及答案【部编版高一】 题型:【重点课下注释默写】【文言现象:通假字、古今异义、词类活用、一词多义、文言句式】【重点句子翻译】【选择题】【课内简答题】【高考阅读训练】 第16课 一、赤壁赋/苏轼 二、登泰山记/姚鼐 一、《赤壁赋》/苏轼 【精品习题及答案】 一、重点课下注释默写: ①选自《苏轼文集》卷一(中华书局1986年版)。宋神宗元丰二年(1079),苏轼被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使。元丰五年(1082)秋冬,苏轼先后两次游览了黄州附近的赤壁,写下两篇赋。本文是第一篇,又称《前赤壁赋》。赤壁之战的地点有多种说法,一般认为在今湖北武汉市的赤矶山。苏轼所游是黄州的赤鼻矶,并非赤壁大战处。 ②【壬戌】宋神宗元丰五年(1082)。 ③【既望】过了望日后的第一天,通常指农历每月十六日。 ④【举酒属客】举起酒杯,劝客人饮酒。属,劝请。 ⑤【明月之诗】和下文的“窈窕之章”分指《诗经·陈风·月出》及其诗句。这首诗的第一章有“舒窈纠兮”的句子,所以称为“窈窕之章”。 ⑥【少焉】一会儿。⑦【斗牛】斗宿和牛宿,都是星宿名。 ⑧【白露】指白茫茫的水汽。 ⑨【纵一苇之所如】任凭小船漂去。纵,放任。一苇,指小船(比喻船很小,像一片苇叶)。语出《诗经·卫风·河广》:“谁谓河广,一苇杭(航)之。”如,往。

⑩【凌万顷之茫然】越过那茫茫的江面。凌,越过。万顷,指广阔的江面。茫然,旷远的样子。 ?【冯虚御风】凌空驾风而行。冯,同“凭”,乘。虚,太空。御,驾。?【遗世独立,羽化而登仙】脱离人世,升入仙境。羽化,指飞升成仙。?【扣舷】敲着船边,指打着节拍。 ?【桂掉兮兰桨】桂木做的掉,木兰做的桨。 ?【击空明兮溯流光】(桨)划破月光下的清波,(船)在月光浮动的水面上逆流而上。空明,指月光下的清波。流光,江面浮动的月光。 ?【渺渺兮予怀】我心里想得很远。渺渺,悠远的样子。 ?【望美人兮天一方】眺望美人,(美人)却在天的那一边。美人,指所思慕的人。?【客】指与苏轼同游的人。?【洞箫】管乐器的一种。 ?【倚歌】依照歌曲的声调和节拍。倚,循、依。 ?【和之】(用箫)随着歌声伴奏。 ?【余音袅袅,不绝如缕】尾声细弱而婉转悠长,如同不断的细丝。袅袅,形容声音婉转悠长。缕,细丝。 ?【舞幽壑之潜较,泣孤舟之嫠妇】意思是,箫声使深谷中的蛟龙听了起舞,使独坐孤舟的寡妇听了落泪。幽壑,深谷。嫠妇,寡妇。 ?【愀然】容色改变的样子。?【危坐】端坐。 ?【何为其然也】(曲调)为什么这样(悲凉)呢? ?【夏口】古镇名,在今湖北武昌的西面。?【武昌】今湖北鄂州。 ?【山川相缪,郁乎苍苍】山水环绕,一片苍翠。缪,同“缭”,盘绕、围绕。?【此】这地方。?【困)受困。指曹操败于赤壁。?【周郎】周瑜。?【方】当。 ?【破荆州】建安十三年(208),曹操南击荆州,当时荆州刺史刘表已死,刘表的儿子刘琮投降曹操。荆州,在今湖北、湖南一带。 ?【下江陵】刘琮投降曹操以后,曹操又在当阳的长坂击败刘备,进兵江陵。下,攻占。江陵,当时荆州首府。

方山子传文言知识总结附答案

《方山子传》文言知识总结 一、通假字 1.往往阳狂垢污:通“____”,____________ . 2.前十有九年:通“____”,____________ . 3.犹见于眉间:通“____”,____________ . 二、古今异义 1.此岂古方山冠之遗像乎..古义:____________。今义:人死后留下的画像或照片 2.环堵萧然古义:____________。今义:堵塞. 3.而妻子奴婢皆有自得之意古义:____________。今义:妻子.. 4.使从事于其间古义:____________。今义:指投身到事业中.. 三、一词多义 1.闻:庵居蔬食,不与世相闻(____________) 使从事于期间,今已显闻(____________) 2.异:余既耸然异之(____________) 余闻光、黄间多异人(____________) 3.使:使从事于期间,今已显闻(____________) 使骑逐而射之,不获(____________) 4.而: 方耸而高(____________) 何为而在此(____________) 俯而不答,仰而笑(____________) 环堵萧然,而奴婢妻子皆有自得之意(____________) 使骑逐而得之(____________) 5.因: 因谓之方山子(____________) 因与余马上论用兵及古今成败(____________) 四、词类活用(指出活用现象,并解释) 1.余既耸然异之(____________,____________). 2.庵居蔬食(____________,____________).. 3.岁得帛千匹(____________,____________). 4.见方山子从两骑(____________,____________). 5.方山子怒马独出(____________,____________). 五、特殊句式 1.方山子,光、黄间隐人也。(____________) 2.见方山子从两骑(____________) 3.此吾故人陈慥季常也(____________) 4.何为而在此(____________) 5.鹊起于前(____________) 6.呼余宿其家(____________) 六、重点词语解释 1.闾里之侠皆宗之_________ 7.挟二矢_________ ..8.一发得之 2.折节读书_________ _________ ...9. _________ 然方山子世有勋阀,当得官________ 然终不 3.遇..10.于光、黄间遁_________ 园宅壮丽,与公侯等_________ 4.晚乃..11.方山子傥见之欤__________________ 适 5.过岐亭,见焉.._________ 6.矍然方山子亦.. 七、重点句子翻译1.稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。 __________________________________________________________________________ 2.环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意;余既耸然异之 __________________________________________________________________________ 3.余在岐山,见方山子从两骑,挟二矢,游西山。 __________________________________________________________________________ 今几日耳,精悍之色,犹见于眉间,而岂山中之人哉! 4.__________________________________________________________________________

四大名著知识点总结

四大名著知识点总结 1、《三国演义》中忠义的化身是关羽,我们所熟知的他忠、义、勇、谋、傲的事情分别有:千里走单骑、华容道义释曹操、过五关斩六将、水淹七军、败走麦城。 2、《三国演义》中智者的化身当属军师诸葛亮,他未出茅庐,便知天下三分之事,书中记叙了有关他的许多脍炙人口的事迹,如火烧赤壁、七擒孟获、六出祁山、空城计、挥泪斩马谡等。 3、《三国演义》中桃园三结义的三弟兄分别是使用双股锏的刘备,使青龙偃月刀的关羽和使丈八蛇矛枪的张飞。 4、“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红……”这是我国古典文学名著《三国演义》的开篇词。 5、写出两个与“三国”故事有关的成语或俗语:三顾茅庐、万事俱备,只欠东风。 6、诸葛亮是《三国演义》中的主要人物,请写出小说中有关诸葛亮的两个故事的名称。例如:草船借箭,舌战群儒,空城计。 7、填人名,补足歇后语。(1)(诸葛亮)借东风巧用天时(2)(刘备)借荆州有借无还(3)(徐庶)进曹营一言不发(4)(周瑜)打

(黄盖)一个愿打,一个愿挨,(5)三个臭皮匠顶个(诸葛亮)(比喻人多智慧多,有事情大家商量,能想出好办法来) 8、杜牧《赤壁》诗中“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”的句子写的战役是赤壁之战。涉及到的两个主要人物周瑜、曹操。 9、成语“万事俱备,只欠东风”是根据《三国演义》赤壁之战(战役)中“周瑜定计火攻曹操”的故事演化而来的。请再写出源于《三国演义》的两个成语,并写出相应的人物及故事。成语:三顾茅庐人物及故事:刘备三请诸葛亮。成语:身在曹营心在汉人物及故事:徐庶人在曹营,不献一策。 10、结合《三国演义》,说出诸葛亮与周瑜联手指挥的一场著名的以少胜多的战例,是赤壁之战;再说出诸葛亮挥泪斩马谡是因为失街亭一事。西游记 1、《西游记》中孙悟空从菩提祖师处学到七二变等神通,又从龙宫索取如意金箍棒作为兵器,因大闹天宫被如来佛组压在五行山下,受苦五百年,后受观世音菩萨规劝皈依佛门,给唐僧做了大徒弟,取名孙行者。 2、在护送唐僧去西天取经途中,机智灵活、疾恶如仇的是孙悟空;憨态可掬、好耍小聪明的是猪八戒,法名是猪悟能;忠诚老实、勤勤恳恳的是沙僧。 3、《西游记》中有许多脍炙人口的故事,如三打白骨精、大闹天宫、真假美猴王、三借芭蕉扇。

苏轼《赤壁赋》教案和文言知识点整理归纳及全文翻译

教案 《赤壁赋》教案设计 一、教学目标 1、了解苏轼,学习重要的文言实词和虚词。 2、了解作品“以文为赋”,骈散结合的形式特点,鉴赏品味课文精美的语言。 3、了解作者运用的主客问答这一赋体的传统手法,体会课文景、情、理交融的特点。 4、理解作者乐观旷达的情怀,了解其宇宙观、人生观中辩证、达观成分的积极意义。 5、熟读并背诵课文。 二、教学重点 1、能积累一些常用的文言词汇,同时掌握文中文言句式的特点。 2、与《念奴娇?赤壁怀古》的鉴赏相联系,理会课文景、情、理交融的特点,赏析课文典雅、精美的语言 3、欣赏分析的“水月”意象和以对话形式展开议论的写法。 4、理解文中所表达的旷达的情怀和积极乐观的人生哲理。 三、教学难点 1、了解主客问答这一赋体传统手法在表达思想情感中的作用,了解作者在旷达的风貌之下寄寓的悲愤苦闷的复杂情感。 2、体悟文中主客问答中的哲理内涵。 3、理解作者的人生感悟,体会作者在文章中所表现的乐观旷达的胸怀和积极进取的精神。 四、课时安排:2课时 五、教学设计 第一课时 (一)导入新课 问:同学们知道哪些关于赤壁的古诗词? 参考:《念奴娇·赤壁怀古》(苏轼)《赤壁》(杜牧) 问:同学们知不知道什么是“赋”? 自答:名称最早见与战国后期荀况的《赋篇》,到汉代形成特定的体制。“赋”着力于铺陈事物,较多地掺用散文化的句式。赋体经历了长期演变的过程,发展到中唐,在古文运动影响下,赋又出现了散文化的趋势,不讲求骈偶,音律,句式参差,押韵也比较自由,形成散文式的清新流畅的气势,叫做文赋。象杜牧的《阿房宫赋》、苏轼的《赤壁赋》都是文赋的佳作。 《赤壁赋》又有《前赤壁赋》和《后赤壁赋》,本文为《前赤壁赋》。 板书:写下课名、作者 (二)作者简介 苏轼(1037—1101),苏轼,北宋文学家,字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。天性豪迈旷达,仕途不幸,更促其至情得失,达于天地之间。诗、词、文皆卓然一家。父苏洵,弟苏辙均以文名著称,而以苏轼成就最大。文坛历史上称他们父子为“三苏”。散文上与欧阳修合称为“欧苏”;诗歌与黄庭坚合称为“苏黄”;词与辛弃疾并称“苏辛”;书法列为宋四家之首 (苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄);另外苏轼还为唐宋八大家之一。 代表作品:《东坡乐府》、《东坡七集》、《前赤壁赋》,《石钟山记》。 (三)写作背景 宋神宗熙宁年间。王安石实行变法,苏轼因反对新法而外调杭州通判,转任密、徐、湖州知州。元丰二年(1080年)因讽刺新法的诗句,而被捕下狱,后贬为黄州团练副使,因筑室于东坡而自号东坡居士。 1082年,苏轼又来到赤壁。这时他已年近半百,站在矶头,望着滚滚东去的江水,想起自己建功立业的抱负也付之东流,不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了名作《念奴娇赤壁怀古》。这年七月十六日和七月十五日,苏轼又两次舟游赤壁之下的长江,写下了著名的《前赤壁赋》《后赤壁赋》。前后《赤壁赋》在我国文学艺术史上有着深远的影响。苏轼在赤壁的创作活动,给赤壁增添了光彩,清人就干脆把黄州赤壁命名为“东坡赤壁”,并镌刻在建筑物的门额上,由此名满天下。直到今天,在黄冈东坡赤壁,仍有“二赋常”“酹江亭”“坡仙亭”等名胜。 自题金山画像 心似已灰之木,身如不系之舟。 问余平生功业,黄州惠州儋州。 (四)朗读全文,要求读准字音,读出节奏感。 壬rén戌 xū属 zhǔ客窈yǎo窕 tiǎo 冯píng虚御风桂棹zhào 倚歌而和hè愀qiǎo然舳zhú舻lú山川相缪liáo 酾shī酒横槊shuò渔樵qiáo 江渚zhǔ匏páo樽蜉fú蝣 (五)翻译并补充课文注释 泛舟:荡舟,划着船。泛,浮行,漂浮。白露横江:白茫茫的水气横铺在江面上。横,横铺,覆盖,笼罩。

文言知识答案

2. (1) 会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。 (2)天下苦秦久矣。 (3)诈自 称公子扶苏、项燕,为天下唱。 (4) 鱼腹藏书,篝火狐呜卒皆夜惊恐。旦日,卒中往往语, 皆指目陈胜。 (5)王侯将相宁有种乎 ! 1 . A 解析:“烹”应读一声。 2. D 解析:A 、“恨”应为“遗憾”。且有人。C 、应是动词,用篝火装做“鬼火”。 3. A 解析: (1)、 (2)两句都表示强烈的反问语气。 4. D 解析:这两句都表示假设关系。 5、 A 解析:B 中的“书”、 “王”,C 、中的“罾”,D 、中的“笞”都是名词活用为动词。 6. B 解析:A . “以”通“已” 。C 、 “逋”通“谪” 。D ?“被”通“披”。 7、 A 解析:“身”应为“亲自” 。 8.B 解析:又/间令吴广/之次所旁/丛祠巾。 9.B 解析:应为“表明了陈涉少时的远大志向” 。 针对性训练 二、1、《史记?陈涉世家》 大泽乡司马迁子长史学文学纪传“史家之绝唱, 无韵之《离骚》 ” 2、置书鱼腹 篝火狐鸣 3.杀尉 “王侯将相宁有种乎” 三、 1 、①征发 通“滴”,强迫 ②驻扎 ③适逢④估计 ⑤发动 ⑥立为国君 ⑦爱戴⑧ 通“倡”,首发 ⑨本来 ⑩处处 3.B 解析:其他三项当“于是,就”讲, B 句意为“是” 。 4. ①如今逃跑也是死,发动起义也是死;同样是死,为国事而死好吗 假装成扶苏、项燕的队伍,为天下首发起义, 应该有很多响应的。 去驻扎地旁边的神庙里。 探究应用拓展性训练 、解析:选文主要写了陈胜为王后不遵守少时诺言,杀同时佣耕者的事。 示例: 陈胜是一个不遵守诺言, 掌权后忘本的人。 他脱离群众,起义的最终失败与他这方面 的表现有很大关系。 二、 示例:黄巾起义:苍天已死,黄天当道。太平天国:均贫富。李白成:均田免粮。 陈涉世家》答案 、 1.《史记.陈涉世家》 司马迁汉历史学文学纪传 二、 1 . chu o 2. du o 3 .ji n 4. ch i 5. hu i 6. p i 三、 1. 失望 2 .推测 3 .同样 4. 认为??… 苦 5.屡次 6.书写 7.使眼色 8. 9. 倡导 10.已经 四、 A 、F 五、 1. E 2 . A 、 B 3. C 、 D 六、 1. 发闾左/戌渔阳/九百人 2.今诚以吾众/诈自称/公子扶苏、项燕 3. 又/问今吴广/之次所旁/丛祠中 4.乃令/符离人葛婴/将兵/徇蕲以东 七 1.C 2.B 3. C 4. D 5.B 八、 恼怒 1.B 2.C 3.B 4. D 2、①编次旅行或行军在途中停留 ②逃跑通“无” ③多次 算 ④同样 相同 ? ②现在如果把我们 ③又暗地里命令吴广

《赤壁赋》文言知识点归纳

《赤壁赋》文言知识点归纳 一、字音: 1、壬戌(r?nxū) 10、酾酒(shī) 2、桂棹(zhào) 11、横槊(shuò) 3、余音袅袅( niǎo) 12、渔樵(qiáo) 4、幽壑(ha) 13、扁舟(piān) 5、嫠妇(lí) 14、匏樽(páo) 6、愀然(qiǎo) 15、蜉蝣(fúyóu) 7、山川相缪(liáo) 16、无尽藏(zàng) 8、舳舻千里(zhúlú) 17、狼籍(jí) 9、旌旗(jīng) 18、枕藉(jia) 二、通假字 浩浩乎如冯虚御风:冯,通“凭”,乘 三、实词的含义。 (1)七月既望 ..:.既,过了。望,农历每月十五 (2)举酒属.客:劝人饮酒 (3)纵.一苇 ..之所如.:.纵,任。如,往 (4)凌.万顷之茫然 ..:.凌,越过。茫然,旷远的样子 (5)击空明 ..兮溯.流水:空明,月光下的清波。溯,逆流而上 (6)渺渺 ..兮予怀:悠远的样子 (7)倚.歌而和.之:循,依。唱和 (8)不绝如缕.:.细丝(9)苏子愀然 ..:.容色改变的样子 (10)正.襟危.坐:都是端正的意思 (11)方.其破荆州:当 (12)横槊.赋.诗:朗诵。 (13)固.一也之雄也:本来 (14)寄蜉蝣 ..于天地:喻人生短促 (15)逝者如斯.:.此,指水 (16)盈虚者如彼,而卒.莫消长 ..也:消减和增长 (17)则天地曾.不能以一瞬:连、竟 (18) 而吾与子之所共适: ..享有 四、重点虚词 (1)于. 月出于.东山之上:从 徘徊于.斗牛之间:在 此非孟德之困于.周郎者乎:被,表被动(2)之. 纵一苇之.所知:助词,主谓间,无实义目遇之.而成色:它们,代清风、明月扣舷而歌之.:.音节助词,无实义 惟江上之.清风:助词,的(3)而. 倚歌而.和之:表修饰关系,不译 逝者如斯,而.未尝往也:但,表转折关系 耳得之而.为声:就,表顺承关系 (4)其. 其.声呜呜然:那 方其.破荆州:他,代曹操 何为其.然也:语气词 (5) 乎. 浩浩乎.如冯虚御风:……的样子,形容词词尾而又何羡乎.:.呢,表疑问语气词 (6)挟飞仙以.遨游:相当于“而”,表修饰关系 (7)盖.将自其变者而观之:如果 (8)而今安.在哉:哪里

学弈文言文阅读题及答案

学弈 弈秋,通国之善弈也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?吾曰:非然也。 【阅读训练】 1.下列句子朗读节奏划分不正确的一项是() A 其/一人专心致志 B思援弓缴/而射之 C虽/与之俱学D一人/虽听之 2. 解释下列词在句中的含义。 ①使弈秋诲二人弈使: ②非然也然: ③为是其智弗若与弗: 3.翻译下面的句子 (1)惟弈秋之为听。 (2)虽与之俱学,弗若之矣。 4.你从这篇文章中得到了哪些启示?

答案 1.A. 2.使:让;然:这样;弗:不 3.(1)虽然他同前一个人一起学习,却学得不如前一个 (2)只听弈秋的教导 4.只有专心致志,才能学有所成。 如果三心二意,就一定一事无成。 一件事成功与否,取决于是否有良好的态度。 上课只有认真听讲,才能学到知识。 译文: 弈秋是全国最会下棋的人。让他教两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;而另一个人虽然在听着,可是他心里总以为有天鹅要飞过来,想拿弓箭去射它。这样虽然他同前一个人一起学习,却学得不如前一个。能说这是他的聪明才智不如前一个人吗?我说:不是这样的 知识点归纳 学习文言文要掌握的要点 重要字词:虚词、实词(一词多义、古今异义、通假字、词类活用) 特殊句式:判断句、省略句、倒装句。 否定词:不、否、莫、勿、弗、非、毋(wú)、未。 第一人称代词:吾、我、余、予。 文言文朗读节奏的划分规律: ①句首关联词或语气词之后要停顿。 ②有些古今异义词朗读时要分开。 ③主语和谓语之间要停顿。 ④句中关联词前一般要停顿。 ⑤古代的国名、年号、官职、人名、地名等应作停顿。 ⑥根据句子表达的意思来划分节奏。

赤壁之战知识点

知识点 一、通假字 1、进住鄂县之樊篱口。(住,通“驻”,驻扎) 2、将军禽曹,宜在今日(禽,通“擒”,捉拿) 3、五万兵难卒合(卒,通“猝”,仓猝) 4、卿能办之者诚决(诚,通“请”) 5、顷之,烟炎张天(炎,通“焰”,火焰) 6、雷鼓大震,北军大坏(雷,通“擂”,敲击) 二、古今异义 1、鼎足之形成矣(古义:形式确立;今译:逐渐发展成某种事物) 2、刘琮束手(古义:投降;今译:没办法) 3、权起更衣(古义:上厕所;今译:换衣服) 4、初一交战(古义:刚刚开始;今译:农历每月第一天) 5、驱中国士众远涉江湖之间(古义:中原地区;今译:中华人民共和国) 6、子布、元表诸人各顾妻子(古义:妻子和儿女;今译:妻子) 7、与苍梧太守吴辰有旧(古义:老交情;今译:与“新”相对) 8、兼仗父兄之烈(古义:功业;今译:强烈,猛烈) 9、引次江北(古义:驻扎;今译:次序) 10、荆州与国邻接(古义:疆域;今译:国家) 11、致殷勤之意(古义:恳切慰问;今译:热情而周到) 12、割据江东,地方数里(古义:土地方圆,纵横;今译:方位词) 13、操虽托名汉相,其实汉贼也(古义:他实际上;今译:表示所说的是实际情况,承上文而含转折) 14、品其名位,犹不失下曹从事(古义:官职名,这里指一般属官;今译:致力于,投身

到事业中) 15邂逅不如意,便还就孤(古义:一旦,万一;今译:偶然遇见,不期而遇)三、一词多义 当谁以当曹操者(动词,抵挡) 当横行天下(动词,应该) 孤当与孟德决之(副词,当即) 将命猛将统兵数万(名词,将领) 求救于孙将军(名词,高级军官) 彼所将中国人(动词,率领) 将顺江东下(副词,将要) 治共治曹操(动词,对付) 刘表治水军(动词,管理) 卒疲病之卒(名词,士兵) 鲁肃闻刘表卒(动词,死亡) 五万兵难卒合(形容词,同“猝”,匆猝) 方助画方略(名词,次序) 地方千里(名词,方圆) 方与将军会猎于吴(副词,正在、将要) 方连船舰(副词,正,或并) 乃此乃天也(判断动词,是) 蒙冲斗舰乃以千数(副词,竟,居然) 乃罢会(副词,于是,就) 骑乃得过(副词,才)

部编版七年级下册语文课内文言文知识大全+练习题(附答案)

七年级下册语文课内文言文知识 大全+练习题 第4课孙权劝学 (一)、全文讲解篇 1、作者名片 司马光,字君实,北宋政治家、史学家。《资治通鉴》是司马光主持编纂的一部编年体通史,记载了从战国到五代共1362年间的史事。司马光编纂此书的目的是为统治者治国提供历史经验和教训。 1、劝学即劝说,鼓励学习。文题点明了文章所写的故事的主要内容。 2、本文仅区区129字,以“劝学”为中心事件展开描写,写吕蒙在孙权劝说下“乃始就学”,其才略很快就有惊人的长进的故事,点明了学习的重要性。 3、写作思路:孙权劝学——吕蒙就学——鲁肃赞学 4、人物性格:孙权(严格要求下属、循循善诱)、吕蒙(知错就改,谦虚好学)、鲁肃(敬才爱才) 5、文章注重以对话表现人物。对话言简意丰,生动传神,富于情味。仅寥寥数语,就使人感受到三位人物各自说话时的口吻、神态和心理。 ◆6、全文解析:孙权劝学,先一语破的,向吕蒙指出“学”的必要性,即因其“当涂掌事”的重要身份而“不可不学”;继而现身说法,指出“学”的可能性。使吕蒙无可推辞,“乃始就学”。从孙权的话中,既可以看出他的善劝,又可以感到他对吕蒙的亲近、关心、期望,而又不失人主的身份。“卿今者才略,非复吴下阿蒙”,是情不自禁的赞叹,可见鲁肃十分惊奇的神态,以他眼中吕蒙变化之大竟然判若两人,表现吕蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的惊人长进。需要指出的是,鲁肃不仅地位高于吕蒙,而且很有学识,由他说出这番话,更可表明吕蒙的长进确实非同一般。“士别三日,当刮目相待,大兄何见事之晚乎?”是吕蒙对鲁肃赞叹的巧妙接应。“三日”形容时间很短,“刮目”是擦拭眼睛,表示十分惊奇、难以置信的样子。从吕蒙的答话中可见他颇为自得的神态,他以当之无愧的坦然态度,表明自己才略长进之快之大。 (二)重点字词积累 1.生难字词 卿(qīnɡ) 岂(qǐ)孰(shú)涉猎(shè)遂(suì) 2.文言知识梳理 (1)词义 吴下阿蒙:阿蒙,指吕蒙。这里比喻才学识尚浅。 刮目相待:刮目,擦擦眼,另眼相看,用新的眼光看人。 (2)通假字 孤岂欲卿治经为博士邪!(“邪”通“耶”,语气词。) (3)一词多义

《赤壁赋》文言文知识点归纳

赤壁赋》文言文知识点归纳 一、虚词 1. 而 (1) 浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止( 连词,表转折) (2) 倚歌而和之( 连词,表修饰) (3) 正襟危坐,而问客曰( 连词,表承接) (4) 侣鱼虾而友麋鹿( 连词,表并列) (5) 逝者如斯,而未尝往也( 连词,表转折) (6) 盈虚者如彼,而卒莫消长也( 连词,表转折) (7) 自其不变者而观之( 连词,表修饰) 2. 之 (1) 月出于东山之上(助词,的) (2) 凌万顷之茫然( 助词,定语后置的标志) (3) 哀吾生之须臾(助词,的) (4) 盖将自其变者而观之( 代词,它) (5) 苟非吾之所有( 助词,主谓之间取消句子 独立性) (6) 耳得之而为声( 代词,它) (7) 取之无禁,用之不竭( 代词,它们) (8) 吾与子之所共食( 助词,主谓之间取消句子独立性) 3. 于 (1) 苏子与客泛舟游于赤壁之下( 介词,在) (2) 月出于东山之上( 介词,从) (3) 徘徊于斗牛之间( 介词,在) (4) 于是饮酒乐甚( 介词,在) (5) 此非孟德之困于周郎者乎( 介词,被) (6) 渔樵于江渚之上(介词,在) (7) 寄蜉蝣于天地( 介词,在) (8) 托遗响于悲风( 介词,在) 4. 乎 (1) 浩浩乎如冯虚御风( 形容词词尾) (2) 飘飘乎如遗世独立( 形容词词尾)

(3) 郁乎苍苍( 形容词词尾)

(4)此非孟德之困于周郎者乎(语气词,表示疑问) (5)而又何羡乎(语气词,表示疑问) (6)相与枕藉乎舟中(介词,在) 二、实词 1. 通假字 (1)浩浩乎如冯虚御风(通凭,乘) (2)山川相繆(通缭,环绕) (3)举酒属客(通嘱,劝人饮酒) (4)举匏尊以相属(通嘱,劝人饮酒) 2. 古今异义 (1)徘徊于斗牛之间古义:斗宿和牛宿,都是星宿名 (2)白露横江古义:白茫茫的水汽 (3)凌万顷之茫然古义:浩荡渺远的样子 (4)望美人兮天一方 古义:指他所思慕的人。古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征(5)倚歌而和之古义:循,依。 3. 一词多义 (1)东 a 顺流而东(动词,向东进军) b 东望武昌(名词作状语,向东) (2)望 a 七月既望(名词,农历每月十五) b 望美人兮天一方(动词,眺望,远看) (3)下 a 方其破荆州,下江陵(动词,攻占) b 苏子与客泛舟游于赤壁之下(名词,下面) (4)如 a 纵一苇之所如(动词,往) b 如怨如慕(副词,像) (5)歌 a 扣舷而歌之(动词,唱) b 歌曰(名词歌词) c 倚歌而和之(名词曲调) (6)长 a 抱明月而长终(永远) b 而卒莫消长也(增长) 4. 词类活用 (1)西望夏口,东望武昌(名词用作状语,向西,向东)(2)下江陵(名词用作动词,攻占) (3)顺流而东也(名词用作动词,向东进军) (4)舞幽壑之潜蛟(动词的使动用法,使??起舞) (5)泣孤舟之嫠妇(动词的使动用法,使??哭泣) (6)正襟危坐(形容词用作动词,整理) (7)月明星稀,乌鹊南飞(名词用作状语,向南)

《赤壁之战》知识点汇总)

《赤壁之战》知识点汇总 一. 指出下列各句中的通假字. 1.将军禽操(禽——擒) 2.五万兵难卒合(卒——猝) 3.顷之,烟炎张天(炎——焰;张,同涨,布满) 4.雷鼓大震(雷——擂) 5.进住夏口(住——驻) 6.卿能办之者诚绝(诚——请) 二. 指出古今异义词并解释。 1.荆州与国临接(孙权所统治的地区) 2.备南走(逃跑) 3.致殷勤之意(恳切慰问) 4.若能以吴越之众与中国抗衡(中原地区) 5.此所谓强弩之末势不能穿鲁缟也(末,尽头;势,力量.) 6.鼎足之形成矣(形,形势;成,形成) 7.操虽托名汉相,其实汉贼也(他实际上) 8.地方数千里(土地方圆) 9.当横行天下(纵横驰骋) 10.元表诸人各顾妻子(妻子和儿女) 11.邂逅不如意(一旦) 12.初一交战(初,刚刚;一,开始) 13.北面而事之(面北称臣) 14.北军大坏(溃败)15.莫不响震失色(改变面色) 三.指出并解释活用词. 1.名——动:a.敬贤礼士(以礼相待,礼遇) b.犹且守义不辱(被动,受侮辱) c.水路具下(向下,来) 2.使动: a.兵精粮多,足以立事(使……立) b.乘犊车,从吏卒(使……跟从) c.诸人持议,甚失孤望(使……失望) d.可烧而走也(使……走) e.必蹶上将军(本义跌倒,引申为挫折,作动词,使……受挫) f.操悉浮以沿江(使……浮,此时该句为“悉浮(之)以沿江”,以,连词,而) 3.形——名:a.瑜等率轻锐(轻装的精锐部队) b.敬贤礼士(贤德的人) c.与苍梧太守吴巨有旧(旧交) d.除残去秽(残暴、丑恶的坏人,互文) 4.名——状:a.备[南]走 b.兼有步兵,[水陆]俱下 c.狐疑之众(像狐狸那样)

高中语文文言文基础知识训练试题与答案

高中语文文言文基础知识训练试题与答案 一、阅读下面的文言文,完成文后的题目。 宋陈谏议[注]家有劣马,性暴,不可驭,蹄.啮伤人多矣。一日,谏议入厩,不见是马,因.诘.仆:“彼马何以不见?”仆言为陈尧咨售之贾人矣。尧咨者,陈谏议之子也。谏议遽召子,曰:“汝为贵臣,家中左右尚不能制,贾人安能蓄之?是移祸于.人也!”急命人追贾人取马,而.偿其直.。戒仆养之.终老。时人称.陈谏议有古仁人之风。 (选自《宋名臣言行录》) [注] 陈谏议:姓陈,谏议是官名。 1.解释下列句子中加点的词。 (1)性暴,不可驭,蹄.啮伤人多矣 (2)谏议入厩,不见是马,因诘.仆 (3)急命人追贾人取马,而偿其直. (4)时人称.陈谏议有古仁人之风 参考答案:(1)名词用作动词,踢(2)责问(3)通“值”,钱 (4)称赞 2.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是( ) A.①因.诘仆②因.人之力而敝之 B.①是移祸于.人也②臣诚恐见欺于.王而负赵 C.①而.偿其直②一鼓作气,再而.衰,三而竭 D.①戒仆养之.终老②师道之.不传也久矣 解析:选C A项,①副词,于是、就;②介词,表凭借。B项,①介词,到;②介词,表被动。C项,二者都是连词,表承接关系。D项,①代词,代指马;②助词,用在主谓之间,取消句子的独立性,不译。 3.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。 (1)因诘仆:“彼马何以不见?”仆言为陈尧咨售之贾人矣。 译文: (2)汝为贵臣,家中左右尚不能制,贾人安能蓄之? 译文: 参考答案:(1)于是责问仆人:“那匹马怎么不见了?”仆人说是陈尧咨把马卖给商人

了。(注意:“何以”为宾语前置;“为”表判断,可译为“是”) (2)你是朝廷的重臣,家中的手下尚且不能制服(这匹马),商人又怎么能养好它呢?(注意:“为”表判断,可译为“是”,“制”后省略“之”) 参考译文: 宋人陈谏议家里有一匹劣马,性情暴躁,不能驾驭,踢伤咬伤人很多次了。一天,陈谏议走进马棚,没看到这匹马,于是责问仆人:“那匹马怎么不见了?”仆人说是陈尧咨把马卖给商人了。陈尧咨是陈谏议的儿子。陈谏议马上召唤来儿子,说:“你是朝廷的重臣,家中的手下尚且不能制服(这匹马),商人又怎么能养好它呢?你这是把祸害转嫁给别人啊!”(陈尧咨)赶紧命人去追商人牵回马,并把买马的钱退给商人。他告诫仆人把那匹马养到老死。(因此)当时的人们称赞陈谏议有一种古代贤仁之风。 二、阅读下面的文言文,完成文后的题目。 蔡泽者,燕人也。游学干诸侯。去之赵,见逐。之.韩、魏,遇夺釜鬲①于途,蔡泽乃西.入秦。将见昭王,使人宣言以感怒秦相范雎曰:“燕客蔡泽,天下雄俊弘辩智士也,彼一见秦王,秦王必困.君而夺君之位。”范雎闻,使人召之。蔡泽入,则揖.范雎,范雎固不快;及见之,又倨.。范雎让之曰:“子尝宣言欲代我相秦,宁有之乎?请闻其说!”蔡泽曰:“若夫秦之商君、楚之吴起、越之大夫种,其卒然亦可愿与.?”范雎知蔡泽之欲困己以说,复谬.曰:“何为不可!若此三子②者,固义之至之,忠之节也。是故君子以义死难,视死如归。生而辱,不如死而荣。士固有杀身以成名,惟义之所在,虽死无所恨.,何为不可哉!”蔡泽曰:“今商君、吴起、大夫种之为人臣,是也;其君,非也。故世称三子致功而不见德,岂慕不遇世死乎!夫人之立功,岂不期于.成全邪!身与名俱全者,上也。名可法而身死者,其次也。名在戮辱而身全.者,下也。”于是范雎称善。乃.延入坐,为上客。 (选自《史记·范雎蔡泽列传》) [注] ①釜鬲:行厨炊具。②三子:指商君、吴起、大夫种,他们都是功成被杀。 4.解释下列句子中加点的词。 (1)蔡泽乃西.入秦 (2)秦王必困.君而夺君之位 (3)则揖.范雎 (4)及见之,又倨. (5)范雎知蔡泽之欲困己以说,复谬.曰 (6)虽死无所恨.,何为不可哉 (7)名在戮辱而身全.者 参考答案:(1)名词作状语,向西(2)使动用法,使……窘迫(3)名词作动词,作揖(4)倨傲(5)诡辩(6)怨恨 (7)形容词作动词,保全 5.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是( )