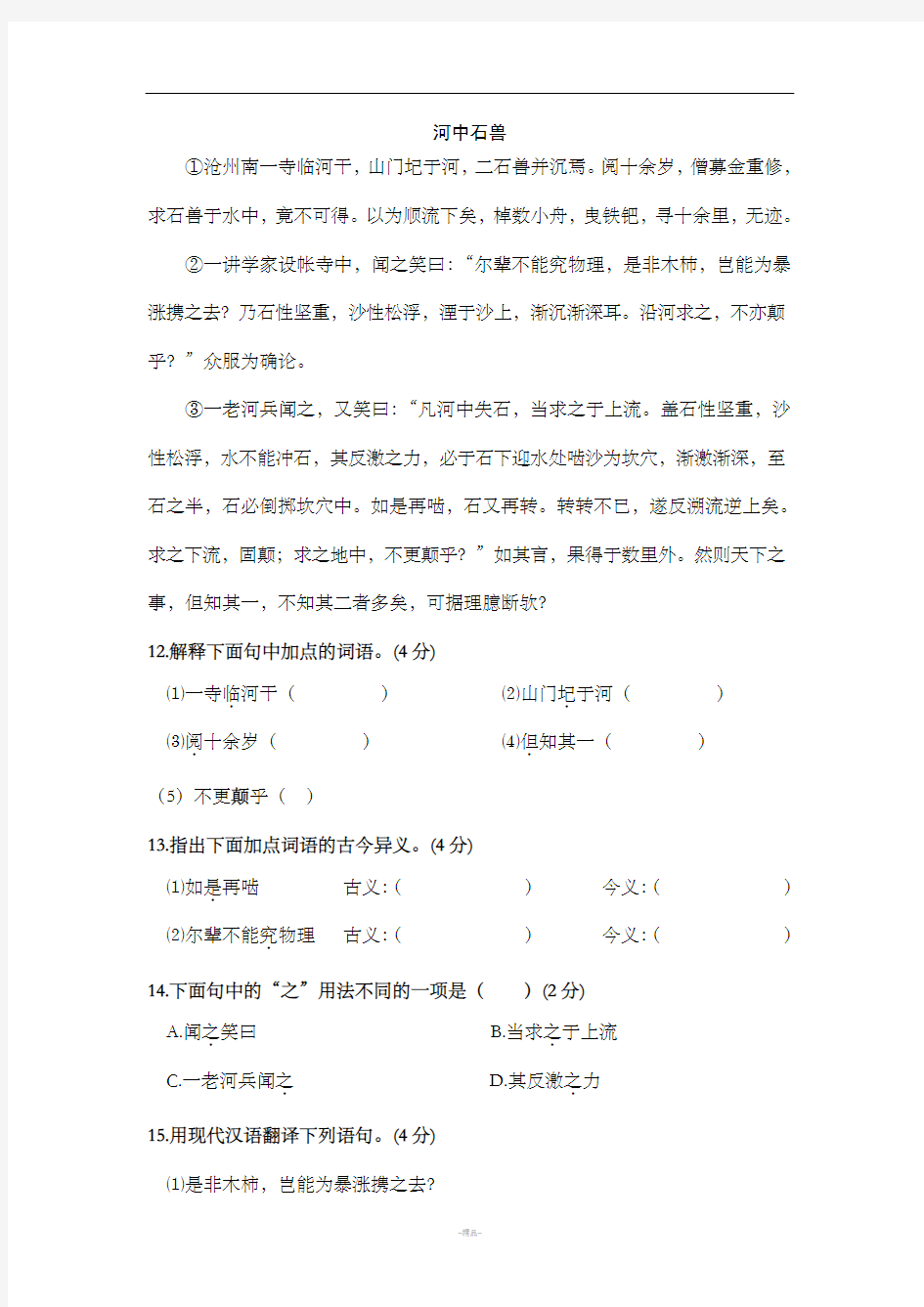

《河中石兽》阅读练习及答案

河中石兽

①沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

②一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

③一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

12.解释下面句中加点的词语。(4分)

⑴一寺临.河干()⑵山门圮.于河()

⑶阅.十余岁()⑷但.知其一()

(5)不更颠乎()

13.指出下面加点词语的古今异义。(4分)

⑴如是.再啮古义:()今义:()

⑵尔辈不能究.物理古义:()今义:()

14.下面句中的“之”用法不同的一项是()(2分)

A.闻之.笑曰

B.当求之.于上流

C.一老河兵闻之.

D.其反激之.力

15.用现代汉语翻译下列语句。(4分)

⑴是非木柿,岂能为暴涨携之去?

翻译

⑵然则天下事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

翻译

(3)必于石下迎水处啮沙为坎穴。

(4)遂反溯流逆上矣。

16.这个故事说明了一个什么道理?(2分)

17、对于河中石兽的位置,寺僧判断其“在水中”、“顺流下矣”;讲学家判断其在

____________,理由是_____________ ;老水兵则判断其在________________,是因为“转转不已,遂反溯流逆上矣”。(3分)

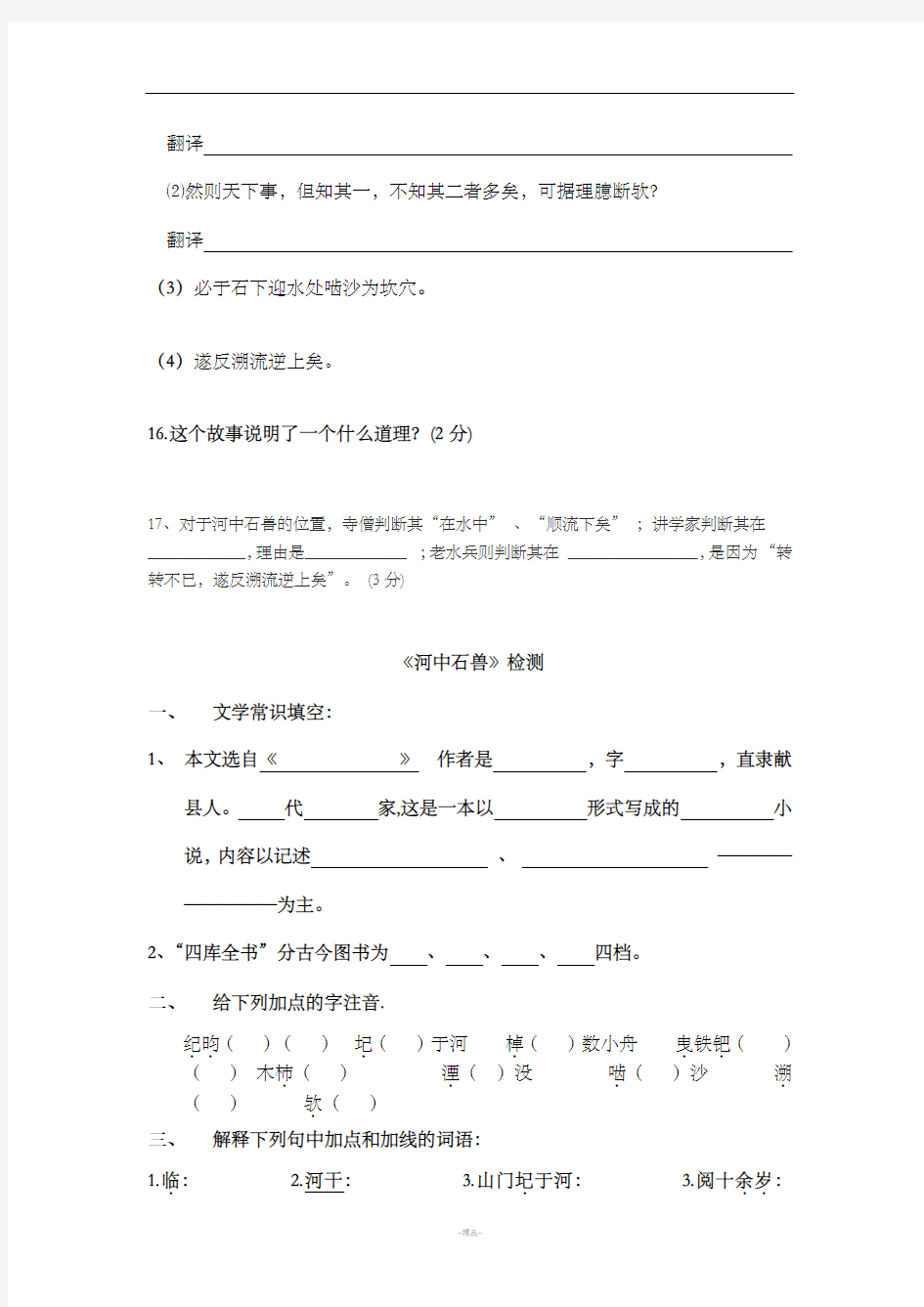

《河中石兽》检测

一、文学常识填空:

1、本文选自《》作者是,字,直隶献

县人。代家,这是一本以形式写成的小说,内容以记述、—————————为主。

2、“四库全书”分古今图书为、、、四档。

二、给下列加点的字注音.

()()圮.()于河棹.()数小舟曳.铁钯.()纪昀

..

()木杮.()湮.()没啮.()沙溯.()欤.()

三、解释下列句中加点和加线的词语:

:1.临.: 2.河干: 3.山门圮.于河: 3.阅十余岁

..

4.棹.:

5.设帐:

6.尔辈不能究.物理:

7.是.非木杮:

8.湮.:9.耳.: 10.啮.:11.坎穴:

12.不已.:

13.遂.:14. 溯流: 15.如.其言:16.但.:17.据理臆断:18.求.石兽于水中:19.竟.不可得:20.凡.河中失石: 21.曳.铁钯:22. 以为:

23.盖.:24.闻.之:25.固.颠:26.二石兽并沉焉.:

27.然则:28.乃.石性坚重:

四、解释下列句中的通假字

1、不亦颠乎?_______通______,“___________”

2、曳铁钯。_______通______,“___________”

五、解释下面“一词多义”的词语。(注意中考必考八个虚词:而、之、

以、于、为、其、则、乎)

闻之.笑曰山门圮于.河

沿河求之.求石兽于.水中

一老河兵闻之.2、于湮于.沙上

1、之当求之.于上流当求之于.上流

其反激之.力必于.石下迎水处

至石之.半果得于.数里外

求之.下流、求之.地中其.反激之力

然则天下之.事4、其如其.言

岂能为.暴涨携之去但知其.一,不知其.二3、为众服为.确论如.是再啮

啮沙为.坎穴5、如如.其言

六.下面句中哪个词语是文言文中“词类活用”?请用横线标示出来,并解释它在句中的意思。

1、棹数小舟

2、岂能为暴涨携之去

七.下面加线的词语属于文言文“古今异义”现象,请解释它的古义和今义。

1、尔辈不能究物理(古义:今义:)

2.是非木杮(古义:今义:)

3.阅十余岁(古义:今义:)

4但知其一(古义:今义:连词,表转折,但是,却)

5、竟不可得(古义:今

义:)

6、转转不已(古义:今义:已经)

7、求之下流,固颠(古义:今义:坚固)

八.翻译下面的句子:

(1)尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?

译:

(2)必于石下迎水处啮沙为坎穴。

译:

(3)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

译:

(4)求石兽于水中,竟不可得。译:

(5)如其言,果得于数里外。译:

(6)众服为确论。译:

九、主题思想:

这个故事说明了一个什么道理?

答:_______________________________________________________

答案:

(二)12.⑴靠近⑵倒塌⑶经历⑷只(5)通“癫”疯狂

13.⑴这样判断动词⑵事物的道理物理学

14.D

15.⑴这不是木片,怎么能被河水冲走呢?

⑵既然这样,那么天下的事情只知其一,不知其二的太多了,难道可以根据一点道理就可以主观臆断吗?

(3)一定会将石头底下迎着水流的地方冲刷成坑穴。

(4)于是(石头)反而逆流而上了。

16.事物的变化是很多的,不能凭主观臆断去判断事物。(言之成理即可)(或者:许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能只知其一,不知其二,仅仅根据自己的一知半解就根据常情作出主观的判断。)

17、“湮于沙下,渐沉渐深”“石性坚重,沙性松浮”“求之于上流”

三字经诵读教案

三年级经典诵读《三字经》教学计划 一、指导思想和理论依据: 1.以学生发展为本,体现素质教育的要求和义务教育的本质。 2.构建灵活开放的学习氛围,把课本内外、课堂内外联系起来,促进学科之间的融合。 3.发挥语文的人文教育功能,引导学生正确的理解和运用文字。 二、教学内容、思路分析: 《三字经》是我国古代形式众多的启蒙教材中最具代表性的一种,相传是南宋着名学者王应麟编撰的。它的成功之处在于,虽然全书只有1140字,但结构严谨,文字简练,内容丰富,涵盖面广,而且全书均为三字韵语,读来琅琅上口,便于儿童记忆。 课标对阅读教学的解读中指出:阅读是学生的个性化行为。于是本课程的教学我通过角色想象、情感体验,看视频,讲故事等形式,创设有利于学生主动体验的环境,引导学生在朗读、默读、精读中反复诵读,使他们用心去感受、关注、欣赏、评价文本,获得大量的鲜活的阅读信息,从而实现师生与文本间的对话。 三、教学内容安排: 根据学生已知导入,提出问题进行探究,得出结论拓展延伸,培养阅读兴趣。这篇课文的篇幅虽然不长,但由于是古文学生不易理解课文内容。因此,教学本课程之前,教师可以向学生简介《三字经》的内容及特点。有条件的学生在课前查阅相关资料,说说他们了解《三字经》的情况,会背的还可以让他们背一背,引发学习本课的兴趣。本学年主要了解《三字经》教育篇、常识篇、史书篇和勤学篇。 五、教学进度表: 上学期

下学期

《三字经》第一课时 一、教学目标: 知识与技能:理解并背诵《三字经》从“人之初,性本善”到“子不学,断机杼”。过程与方法:以文章内在含义指导自己的行为,为学生创设传统文化的氛围,激发学生学习传统文化知识的兴趣。 情感态度与价值观:明白教育和学习对儿童成长的重要性,后天教育及时,方法正确,可以使儿童成为有用之材; 二、教学重难点:理解并背诵《三字经》从“人之初,性本善”到“子不学,断机杼”。 三、教学方法:讲授法谈话法 教学过程: 一、问题导入: 教师:《三字经》是传统中国社会众多的儿童启蒙读物中最着名、最典型的一种。宋朝之后的读书人基本上由此启蒙。 《三字经》让我们懂许多礼仪之道,今天老师就带大家学习《三字经》中第一部分从“人之初,性本善”到“人不学,不知义”。看看你平时做的哪些事和《三字经》

三字经试题

三字经试题 ⒉《弟子规》中告诉我们“得了人家的好处应该想办法去报答,和别人结的怨恨要想办法去忘掉。”的句子 是,。, 。 ⒊“有余力,则学文。”意思是说“平时有时间,应该多看书多学习。”三国时期的董遇就是这样的一个人。你还知道历史上哪些勤奋好学的人的名字吗?请写出四 个:、、、 。——《弟子规》 ⒋《三字经》上说:“子不学,。,老何为。,不成器。人不学,。”这句话告诉我们学习是多么的重要。 ⒍“诗书易,礼春秋。号六经,当讲求。”这里说的“六经”指的 是、、、、、——《三字经》 ⒎“、、、 。”告诉我们重要的书籍,要放在固定的地方,这样便于查寻,书看完后,也应放回原处。——《弟子规》 ⒏古人说:“行高者,名自高。人所重,非貌高”现代人也经常说:“人不可貌相,海水不可斗量。”这都证明:人们敬重一个人,主要是 看,而不是 看。——《弟子规》 ⒐养不教,。教不严,。——《三字经》⒑见人恶,,有则改, 。惟德学,惟才艺,不如人, 。《弟子规》 二、选择题 1、“昔孟母,择邻处。”这个故事发生在哪个人身上。( B ) A、孔子 B、孟子 C、老子 D、荀子 2、“太祖兴,国大明” —-这里的太祖指我国历史上哪位皇帝。( B ) A、李世明 B、朱元璋 C、赵匡胤 D、成吉思汗 3、“冬则温,夏则清。晨则省,昏则定。” ——这句话是说( C ) A、要坚持锻炼身体。 B、要注意天气的变化。 C、子女要孝敬父母。 D、要加紧时间学习。 4、孔子是我国历史上著名的思想家、教育家,是儒家学派的创始人,他是我国春秋战国时期的哪国人。( B ) A、宋国 B、鲁 国 C、赵国 D、楚国 5、《弟子规》曰:“但力行,不学文。任已见,昧理真。”那你知道“手不释卷”这个故事发生在我国历史上哪个大将身上吗?( B ) A、岳飞 B、吕蒙 C、杨六郎 D、戚继光

《河中石兽》与课外对比阅读训练及答案汇集(3套)

(一)阅读下面两则文言文,回答下列小题。 (甲)河中石兽 沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。 一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。 一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? (乙)农夫耕田 农夫耕于田,数息①而后一锄。行者见而哂②之,曰:“甚矣,农夫之惰也!数息而后一锄,此田竟数月不成!”农夫曰:“予莫知所以耕,子可示我以耕之术乎?”行者解衣下田,一息而数锄,一锄尽一身之力。未及移时③,气竭汗雨,喘喘焉不能作声,且仆于田。谓农夫曰:“今而后知耕田之难也。”农夫曰:“非耕难,乃子之术谬矣!人之处事亦然,欲速④则不达也。”行者服而退。 (节选自《浑然子》)

(注释)①息:呼吸。②哂:嘲笑;讥笑。③移时:不多时。④速:速度,快速。 46.解释下列加点字的意思。 (1)阅.十余岁(________) (2)尔辈不能究物理 ..(________) (3)行者解.衣下田(________) (4)且仆.于田(________) 47.下列加点字意思相同的一项是() A.二石兽并沉焉./喘喘焉.不能作声 B.沿河求之./乃子之.术谬矣 C.以.为顺流下矣/子可示我以.耕之术乎 D.山门圮于.河/农夫耕于.田 48.把下面的句子翻译成现代汉语。 (1)如其言,果得于数里外。 (2)甚矣,农夫之惰也! 49.请从甲乙文中各提炼出一个成语,然后说说两文共同揭示了一个什么道理。 【答案】 46.(1)经历(2)客观事物的道理,规律(3)脱下(4)倒下 47.D

24河中石兽 【一等奖教案】(大赛一等奖作品)

24河中石兽 1.积累文言词汇,训练阅读浅显文言文的能力。 2.把握文本内容,体会作者对寺僧、讲学家的批评态度,发展和提升学生从实际出发进行独立思考的能力。 3.培养独立思考的习惯,训练质疑思辨能力。 第1课时 一、导入新课 多媒体出示古诗: 冬夜读书示子聿 古人学问无遗力,少壮工夫老始成。 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 学生齐读,理解这首诗的意思:在这首诗里,诗人一方面强调了做学问要坚持不懈,早下功夫,免得“少壮不努力,老大徒伤悲”。另一方面,特别强调了做学问的功夫要下在“哪里”,这也是做学问的诀窍,那就是不能满足于字面上的明白,而要躬行实践,在实践中加深理解。只有这样才能把书本上的知识变成自己的实际本领。诗人在书本与实践的关系上,强调了实践的重要。今天,我们来学一篇文言文,它同样强调了实践的重要。 二、教学新课 目标导学一:朗读课文,初步感知 1.文学常识及背景介绍。 纪昀(1724—1805),字晓岚。乾隆十九年(1754年)进士。学识渊博,曾任翰林院编修、侍读学士。任《四库全书》总纂官,编定《四库全书总目提要》,在目录学上贡献很大。著有《阅微草堂笔记》等。 本文选自《阅微草堂笔记》,是纪昀晚年所做的一部文言笔记小说集,题材以妖怪鬼狐为主,但于人事异闻、名物典故等也有记述,内容相当广泛。 2.朗读,教师示范朗读,学生跟读,学生自由朗读,注意字音。 3.读准下列加点字的读音并抄写词语。 圮.(pǐ)募.(mù)棹.(zhào)杮.(fèi)湮.(yān)啮.沙(niè) 溯.流(sù) 欤.(yú) 曳.(yè) 铁钯.(pá) 臆.断(yì) 目标导学二:再读课文,合作研讨 1.朗读课文。个别学生读或者集体读。 2.看课文注释,试译课文。疏通重点句子的含义。 ①古今异义 阅.十余岁(古义:经过,经历;今义:阅读) 盖.石性坚重(古义:因为,原因是;今义:有遮蔽作用的东西)

三字经阅读指导

三字经阅读指导 诵读活动实施方案 一、指导思想 中华国学经典是中华文明传承数千年的重要载体,内容博大精深。通过开展“国学经典诵读”活动,加强优秀传统文化熏陶,提高学生人文素养,培养学生做一个“腹有诗书气自华”的少年君子,并推动“书香校园”、“书香班级”建设工作深入开展。 二、目的意义 1、传承中华文化。通过开展国学经典诵读活动,初步学习、感悟优秀传统文化经典作品,使小学生从阅读经典中感受中华文化的源远流长,汲取民族精神的丰富营养,不断增强对民族优秀文化的认同与自信。 2、弘扬人文精神。与经典同行,与圣贤为友。在诵读中提升境界、丰富内涵、开阔眼界、净化灵魂、启迪智慧,培养学生的爱国情操、崇高志向、自强人格、诚信品质等,让中华民族智慧的精华引领学生的生命追求,促进和谐发展。 3、加强思想建设。通过“国学经典诵读”教育教给学生做人的道理,提高学生的自身修养;在学生心灵中产生潜移默化的作用,陶冶其性情,开启其智慧,让学生吸取不竭的精神营养。 4、推进素质教育。通过诵读拓展学生的知识层面,感受汉语语言的魅力,培养学生对的爱好,打下扎实的文字功底,提高学习能力,为终生发展奠定基础。 三、诵读内容 一年级:《》 二年级:《》 三至六年级:《中国优秀传统文化小学生读本》 四、组织领导 1、领导小组 组长:黎永丹 副组长:曾庆菊

组员:马于雷陈艳华张逵余天兵陈肖梅李敏 2、工作小组 组长:马于雷 副组长:陈艳华张逵余天兵陈肖梅李敏 组员:全体语文教师。 五、活动实施 1、时间及方式 (1)各班利用每周星期五早自习时间和单周的地方课时间诵读,采用教师带读、学生齐读、优生领读、学生自由诵背等多种形式,可表演,可吟诵,可配经典音乐读,学生自主选择。 (2)与学校的教育教学活动有机结合,创造性地开展丰富多彩的活动。要与学校《中国传统文化导读课题研究》课题的研究相结合,为其提供理论依据和实践材料。可充分利用儿童节、校园读书节以及德育系列活动,为学生提供更多的经典诵读参与和展示的机会。 (3)引导、鼓励学生家长积极参与,开设“家庭经典时刻”,要求孩子的父母或其他监护人,每天在孩子放学后、睡觉前,抽出一定时间,与孩子一起学习,家校合作,共同引导孩子进入国学的殿堂。 2、检查与考评 (1)每周五检查各班活动开展情况,做好记录,并在例会上将检查情况进行通报。 (2)每月组织一次检测,每次抽测部分学生,并评出优、良、合格、不合格等不同等次,同时将检测结果在例会上通报,学期末对检测成绩突出的班级和语文教师进行表彰和奖励。 (3)每学年组织一次考级活动(一、二年级学生参加),过关的学生,统一颁发等级证书。(考评等级:初级B等,《弟子规》初级A等,《三字经》) 3、活动展示 (1)每学期举行一次全校性的国学知识竞赛,评出一、二、三等奖学生和优胜班级,颁发荣誉证书和奖状。

三字经阅读指导课教案

走进《三字经》 宝应开发区国际学校刘春芹 阅读理念: 以培养学生的阅读兴趣为核心,形成鲜明的课外阅读教育特色,引导学生与书为友,积极营造“好读书,读好书,读书好”的书香校园阅读氛围。在与经典、名著的对话中,开阔学生的文化视野,净化我们的精神家园。 活动目标: 1、阅读《三字经》片断,学习三字经里介绍的知识,了解其中的人文故事,懂得勤奋学习的道理。 2、激发学生阅读中华经典的兴趣,培养学生感悟经典内容的能力。 活动重、难点: 阅读《三字经》片断,学习三字经里介绍的知识,了解其中的人文故事,懂得勤奋学习的道理。 活动准备:读背《三字经》,了解其中的人文故事。 活动过程: 一、谈话导入,整体感知《三字经》 师:很高兴和大家一起读书。经常读书会使我们增长知识,陶冶情操。我们学校今年举行了读书节,这届读书节的主题是诵读百家经典。 这次活动,学校向我们每位同学推荐了《三字经》这部经典。《三字经》可谓是家喻户晓,上到70岁的老人,下到几岁的孩子,都能背上几句。你们会背吗?这样吧,老师背一句,你们背一句。 师生接背。 那关于《三字经》这部书,你了解什么呢?(作者、书的内容等) 师随机评价,师补充简介《三字经》: 《三字经》流传到现在,已经八百多年了,版本可多了。虽然版本有所不同,但主要结构都没有改变。全书虽只有一千多个字,但内容非常丰富,其中包括了教育、历史、天文、地理、伦理道德、名人故事等各方面的信息。《三字经》是祖先留给我们的一笔宝贵的财富。专家们对《三字经》也非常推崇,他们说三字

经是“千古一奇书”,如今,《三字经》被翻译成好几个国家的文字,被联合国教科文组织列入《世界儿童道德教育丛书》。有意思的是,浙江和广东两省还为《三字经》申报国家非物质文化遗产而起了争执。 今天这节课,我们一起来走进这部奇书《三字经》。齐读主题。 二、读《三字经》,讲人文故事 1、说《三字经》是一部奇书是因为书中有很多名人,而且这些名人的故事也已经成为千古佳话。能不能告诉大家,你从《三字经》里认识了哪些人? 指名学生说。 2、相信你一定知道这些人——这些句子中讲到的人你熟悉吗?你知道他们的故事吗?(学生讲故事) 出示填空: _____?_,择邻处。子不学,断机杼(zhù)。(做父母的真是用心良苦啊,听了你的故事,我知道了孟子之所以能成为大学问家,跟母亲的严格教育分不开。)_____?_,能让梨。弟于长,宜先知。(能友爱兄长、友善对人,也会感受到他人的温暖的。) ____?_,能温席。孝于亲,所当执。(真是个有孝心的孩子,百善孝为先,孝顺父母是做人的准则。) 3、师:此时,我们的眼前仿佛出现了孟母三迁,孔融让梨,黄香温席的情景,我们怎能不感动呢,带着感动的心情齐读。 4、师:读《三字经》,让我们了解了许多名人故事。这些名人故事都是在告诉我们做人的道理。相信你们读了之后,一定会明白。再齐读。 三、读《三字经》,学史地知识 说《三字经》是一部奇书,不仅是因为让我们知道了那么多名人故事,而且还可以从中读到各种各样的知识。 1、出示片断: (1)三才者,天地人。三光者,日月星。三纲者,君臣义。父子亲,夫妇顺。曰春夏,曰秋冬。此四时,运不穷。曰南北,曰西东。此四方,应乎中。曰水火,木金土。此五行,本乎数。 (2)稻粱菽(shū),麦黍(shǔ)稷(jì)。此六谷,人所食。马牛羊,鸡犬豕(sh

三字经测试题

《三字经》阅读测试题 一、选择题(100题) 1、人之初,性本善。性相近,习相远。告诉我们(A ) A、人刚出生本性是善良的,后天的教育对人的影响大。 B、人刚出生本性是丑恶的,后天的教育对人的影响大。 C、人刚出生本性是善良的,后天的教育对人的影响小。 D、人刚出生本性是丑恶的,后天的教育对人的影响小。 2、人之初,(B )。性相近,习相远。 A、性乃迁 B、性本善 C、贵以专 D、习相远 3、“昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。”这个故事发生在(B )身上。 A、孔子 B、孟子 C、老子 D、荀子 4、“稻梁菽,麦黍稷,此六谷,人所食。”中的“菽”指的是(C)。 A、小米 B、高粱 C、大豆 D、玉米 5、“马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。”中的“豕”指的是(A)。 A、猪 B、鸭 C、鸽子 D、狗 6、“香九龄,能温席”告诉我们(A)。 A、要孝敬父母 B、要尊敬兄长 C、要认真学习 7、“融四岁,能让梨”告诉我们(C )。 A、要认真学习 B、要帮助别人 C、要学会谦让 8、“太祖兴,国大明”这里的太祖指我国历史上哪位皇帝?(B)

A、李世明 B、朱元璋 C、赵匡胤 D、成吉思汗 9、孔子是我国历史上著名的思想家、教育家,是儒家学派的创始人,他是我国春秋战国时期的哪国人?(B) A、宋国 B、鲁国 C、赵国 D、楚国 10、“高祖兴,汉业建”指的是哪位皇帝?(C) A、周武王 B、秦始皇 C、刘邦 11、“头悬梁,锥刺骨”讲的是我国历史上的哪两位名人?(A) A、孙敬和苏秦 B、李白和杜甫 C、程颐和程颢 D、毛泽东和周恩来 12、“昔孟母,择邻处。”为了给孟子创造好的学习环境,孟子的母亲曾搬了(D)次家。 A、4 B、2 C、1 D、3 13、“子不学,断机杼。”孟子不爱学习,孟母就剪断(C)上的布来告诫孟子求学不能半途而废。 A、洗衣机 B、纺纱机 C、织布机 14、养不教,(A )。 A、父之过 B、师之过 C、子之过 D、母之过 15、(B),非所宜。 A、幼不学 B、子不学 C、老不学 16、“养不教,父之过。”告诉我们养育孩子不好好教育他是(D)的过失。 A、母亲 B、孩子 C、父亲 D、爷爷

河中石兽与纸上谈兵对比阅读

河中石兽与纸上谈兵对 比阅读 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

《河中石兽》与《纸上谈兵》对比阅读【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎”众服为确论。 一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得之于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?——《河中石兽》 【乙】赵括(人名,战国时期赵国的将领)自少时学兵法,言兵事①,以天下莫能当。尝与其父奢(人名,赵奢,赵括之父,赵国良将)言兵事,奢不能难②,然不谓善。括母问奢其故,奢曰:“兵,死地也③,而括易言之④。使⑤赵⑥不将括即已,若必将之,破赵军者必括也。” 赵括既代廉颇(人名,赵国名将),悉更约束,易置⑦军吏。秦将白起(人名,秦国将领)闻之,纵奇兵⑧,佯败走,而绝⑨其粮道,分断其军为二,士卒离心。四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军杀赵括。括军败,数十万之众遂降秦,秦悉坑⑩之。——(选自《史记》) 【注释】①言兵事:议论用兵打仗的事。②难:驳倒。③兵,死地也:用兵打仗,本是危险的场合。④易言之:把它说得很轻易。⑤使:假使。⑥赵:赵国。⑦易置:撤换。⑧纵奇兵:调遣派出变化莫测的军队。⑨绝:截断。⑩坑(kēng):活埋。 7.解释下列加点的词语。(2分) (1)沧州南一寺临.河干。(2)转转不已.,遂反溯流逆上矣。 (3)括母问奢其故.。(4)佯败走.。 8.下列各组句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是()(2分) A.然则天下之.事秦将白起闻之. B.然.后能自反也然.不谓善 C.是.非木杮是.故学然后知不足 D.岂能为暴涨携之去.我以日始出时去.人近 9.翻译句子。(2分) (1)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? (2)若必将之,破赵军者必括也。 10.分析【甲】文最后一段所运用的表达方式及其作用。(2分) 11.根据这两段文字的内容,你认为讲学者的话与赵括的“谈兵”有什么相同点?从中你受到怎样的启发?(2分)

部编版《河中石兽》课内语段阅读

《河中石兽》文言文阅读 阅读《河中石兽》,回答问题。 沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。 一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。 一老河兵闻之又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(1)解释下列句中加点的实词。 ①山门圮.于河圮倒塌 ②湮.于沙上湮埋没 (2)解释下列句中加点的虚词。 ①求石兽于.水中,竟不可得。于介词,在 ②沿河求之.,不亦颠乎?之代词,指代二石兽 (3)用现代汉语翻译“尔辈不能究物理,是非木柿,岂能为暴涨携之去?”一句。 译:你们这些人不能推究事物的道理,这(石兽)不是木片,怎么能被大水带走呢?(4)文章中写到了两次“笑”,你怎么理解其中的意味? 讲学家的“笑”,是自以为懂得“物理”,笑别人不具备这方面的知识.写老河兵的“笑”,则是因为他富于实际经验,笑讲学家主观臆断. (5)这个故事告诉我们一个什么道理?(用文中原句回答) “然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?” 【分析】译文参考: 沧州的南面,有一座寺庙靠近河岸,寺庙的大门倒塌在了河水里,两个石兽一起沉没了.经历十多年,和尚们募集资金重修寺庙,在河中寻找两个石兽,最终没找到.和尚们认

《弟子规》阅读指导课

《弟子规》阅读指导课 活动目的: 1,阅读《弟子规》片断,学习弟子规里介绍的知识,了解其中的人文故事,懂得恪守规范的道理. 2,激发学生阅读中华经典的兴趣,培养学生感悟经典内容的能力. 活动过程: 课前谈话:交流读过的好书和自己知道的读书名言. 一,谈话导入,整体感知《弟子规》 1,很高兴和大家一起读书.经常读书会使我们增长知识,陶冶情操.这学期学校向我们每位同学推荐了《弟子规》这部经典.那关于《弟子规》这部书,你知道哪些呢(作者,书的内容等)师随机评价. 2,简介《弟子规》: 《弟子规》是清朝康熙年间的秀才李毓秀依据至圣先师孔子的教诲编写而成,教导学生为人处世的规范,做到与经典同行为友.《弟子规》原名《训蒙文》,全书分为五个部分,具体列述弟子在家,出外,待人,接物与学习上应该恪守的守则规范.后来清朝贾存仁修订改编《训蒙文》,并改名《弟子规》,是同学们养成遵纪守法习惯的最佳读物.这本书,影响之大,读诵之广,仅次于《三字经》. 今天这节课,我们一起来走进这部奇书,读读《弟子规》. 百事孝为先,今天我们先看看《弟子规》中"入则孝" 二,学习"入则孝" 出示:父母呼应勿缓父母命行勿懒 父母教须敬听父母责须顺承 (一)多种方式诵读 1,教师:先请同学跟着老师读一遍.(老师示范读,学生轻声跟读.提示学生注意停顿) (父母|呼应|勿缓父母|命行|勿懒 父母|教须|敬听父母|责须|顺承)

2,同学们自己试着读一读. 3,指名四位同学来领读. (二)理解含义 1,教师:读了这四句话,你读懂了什么(学生思考) 2,指明说说,读懂了哪一句. 3,师:与我们平时的听从父母的教导有什么联系呢 4,创设语言情境: 当父母呼唤我们的名字,我们应——"父母呼,应勿缓" (应及时回答,不要慢吞吞的很久才应答); 当父母有事向我们交代,我们应——"父母命,行勿懒" (要立刻动身去做,不可拖延或推辞偷懒); 当父母教导我们做人处事的道理时,我们应——"父母教,须敬听" (应该恭敬的聆听); 当我们做错事,父母责备我们时,我们应——"父母责,须顺承" (应当虚心接受,不可强词夺理,使父母亲生气,伤心.) 5,师生分角色读:让我们演读一遍,老师读父母,你们读小朋友. 过渡:那么,当父母有过错的时候,我们应该怎么做呢 出示: 亲有过谏使更怡吾色柔吾声 谏不入悦复谏号泣随挞无怨 (一)学生自读自悟 (二)反馈 1,指名读,知道停顿 2,指名说说四句话意思 (父母亲有了过失,当子女的一定要劝谏改正,而劝谏的时候,绝对不可板着面孔, 声色俱厉,脸色要温和愉悦,话语要柔顺平和.假如父母亲不接受我们的劝谏,那要等到父母高兴的时候再劝谏.若父母亲仍固执不听,有孝心的人不忍父母亲陷于不义,甚至放声哭泣,来恳求父母改过,即使招父母亲责打也毫无怨言.)

《三字经》试卷(50题)

第二学期国学之《三字经》测试卷 (一、二年级用) 1、“人生下来的时候都是好的,只是由于成长过程中,后天的学习环境不一样,性情也就有了好与坏的差别。”是()的意思。 A、人之初,性本善。 B、三纲者,君臣义。 C、苟不教父之过。 2、“玉不打磨雕刻,不会成为精美的器物。”是()的意思。 A、马牛羊,鸡犬豕。 B、玉不琢,不成器。C性相近,习相远。 3、“昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。”这个故事发生在()身上。 A、孔子 B、孟子 C、老子 4、“人之初,性本善”是说人生下来时,本性是善良的,这是()的观点。 A、告子 B、孟子 C、荀子 5、《三字经》中介绍了哪个人很会教育子女,五个子女长大后都很有出息。() A、黄香 B、曾参 C、窦禹钧 6、“香九龄,能温席。”讲的是()的故事。 A、孔融 B、黄香 C、王祥 7、“融四岁,能让梨”告诉我们() A、要认真学习 B、要帮助别人 C、要学会谦让 8、人若是不学习,就不懂得礼仪,不能成才。是( )的意思。 A、融四岁,能让梨。 B、子不学,非所宜。 C、昔孟母,择邻处。 9、李白是受了()启示,才刻苦学习的。 A、父亲 B、老婆婆 C、老爷爷 10、李白小时候十分() A、爱学习 B、贪玩 C、聪明 11、春季是四时之首。() A、是 B、不是 C、不确定 12、“三光”是指日光、月光和() A、灯光 B、火光 C、星光 13、“马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。”中的“豕”指的是() A、猪 B、鸭 C、鸽子 14、笛子和箫属于八音中的() A、木 B、丝 C、竹 15、《论语》共有()篇。 A、10篇 B、15篇 C、20篇 16、《中庸》的作者是()。 A、孔子 B、孟柯 C、子思 17、有一本书,“七篇止。讲道德,说仁义。”这本书是() A、《孟子》 B、《中庸》 C、《大学》 18、有一本书,曾子写的,“自修齐,至平治。”这本书是()

《河中石兽》课内外阅读训练及答案

《河中石兽》课内外拓展阅读练习(2015.12.10) 沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙下,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重沙性松浮水不能冲石其反击之力必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? 1、用“/”标出下面句子的朗读节奏。 (2分) 盖石性坚重沙性松浮水不能冲石其反击之力必于石下迎水处啮沙为坎穴2 2、解释下列加点的字词(4分) ①阅十余岁,僧募金重修()②棹数小舟,曳铁钯() ③湮于沙上()④沿河求之,不亦颠乎?() 3、将下列句子翻译成现代汉语。(4分) (1)是非木柿,岂能为暴涨携之去? 译:_______________________________________________________ (2)然则天下事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? 译:_____________________________________________________ 4、阅读理解全文后填空。 对于河中石兽的位置,寺僧判断其“在水中”、“顺流下矣”;讲学家判断其在____________,理由是_____________ ;老水兵则判断其在 ________________,是因为“转转不已,遂反溯流逆上矣”。 (3分) 5、这个故事说明了一个什么道理?(2分) 答:____________________________________________________ __ 刘羽冲偶得兵书 刘羽冲偶得古兵书,伏读经年,自谓可将十万。会有土寇,自练乡兵与之角,全队溃覆,几为所擒。又得古水利书,伏读经年①,自谓可使千里成沃壤。绘图列干②州官。州官也好事,使试于一村。沟洫③甫成,水大至,顺渠灌入,人几为鱼。由是抑郁不自得,恒独步庭阶,摇首自语曰:“古人岂欺我哉!”如是日千百遍,惟此六字。不久,发病死。后,风清月白之夕,每见其魂在墓前松柏下,摇首独步。倾耳听之,所诵仍此六字也。或笑之,则歘④隐。次日伺之,复然。泥古者愚,何愚乃至是欤?何文勤公尝教昀曰:“满腹皆书能害事,腹中竟无一卷书亦能害事。国弈不费旧谱,而不执旧谱;国医不泥古方,而不离古方。故曰:‘神而明之,存乎其人。’又曰:‘能与人规矩,不能使人巧。’” (选自纪昀《阅微草堂笔记》) 【注释】①经年:一年左右。②干:求见。③沟恤:沟渠。④歘(xū):火光一现的样子。 19、下列句子中加点的词解释错误的一项是(3分) A.自谓可将.十万(率领、带领)B.会.有土寇(聚会、会合) C.人几.为鱼(几乎)D.沟洫甫.成(刚刚) 20.下列句子中加点的词意思相同的两项是(4分) A.自练乡兵与之.角域民不以封疆之.界 B.几为.所擒士卒多为.用者 C.使试于.一村子墨子闻之,起于.鲁 D.如是.日千百遍,惟此六字非独贤者有是.心 21.用现代汉语写出下列句子的意思(4分) ①自谓可使千里成沃壤。 ②泥古者愚,何愚乃至是欤? 22.古人欺骗刘羽冲了吗?根据文意,用自己的话简要回答。文后所引何文勤的“国弈不费旧谱,而不执旧谱;国医不泥古方,而不离古方”的议论,给我们的启示是什么?(4分) 《梦溪笔谈》二则(苏教版) (一) 元丰中,庆州界生子方虫,方为秋田之害。忽有一虫生,如土中狗蝎,其喙有钳,千万蔽地;遇子方虫,则以钳搏之,悉为两段。旬日子方皆尽,岁以大穰。其虫旧曾有之,土人谓之“傍不肯”。 1.《以虫治虫》选自________,作者________,字________,浙江钱塘人,________代作家。2.给加点的字注音 ①狗蝎()②其喙有钳() 3.解释字词。 ①蔽()②悉()③旬日()④穰() 4.翻译加粗句。 ①庆州界生子方虫,方为秋田之害。 ________________________________________________ ②遇子方虫,则以钳搏之,悉为两段。 ________________________________________________ ③旬日子方皆尽,岁以大穰。

最新三字经试题及答案

最新三字经试题及答案 在各个领域,只要有考核要求,就会有试题,试题是命题者按照一定的考核目的编写出来的。你所见过的试题是什么样的呢?下面是整理的最新三字经试题及答案,仅供参考 三字经试题及答案1 一、填空题(20分) 1、我国历史上统治时间最长的朝代是______朝,前后延续 ______年,它的建立者是______。 2、隋朝国君隋炀帝主持开通______河,全程长达______里。 3、苏老泉到______岁才开始发奋读书,但后来成为宋代有名的文学家。 4、莹八岁,能______,沁______岁,能赋棋。 5、 ______,蜂酿蜜。______,不如物。 二、选择题(选择参考答案:的序号填在括号里)(40分) 1、成功游说六国,身配六国相印的历史人物是() A 张仪 B 屈原 C 苏秦 D 勾践 2、被称为上古时期三皇的是() A 伏羲氏、神农氏、炎帝 B 黄帝、伏羲氏、神农氏 C 黄帝、炎帝、伏羲氏 D 神农氏、炎帝、黄帝 3、“头悬梁,锥刺股”讲的是我国历史上的哪两位名人() A 孙敬和苏秦 B 李白和杜甫 C 程颐和程颢 D 毛泽东和周恩来 4、“唐高祖,起义师”中的唐高祖是() A 刘邦 B 李渊 C 朱元璋 D 赵匡胤 5、南宋的抗金名将是()

A 岳飞 B 关羽 C 张飞 D 韩信 6、“囊萤映雪”告诉我们每个人要() A 家虽贫,学不辍 B 彼不教,自勤苦 C 身虽劳,犹苦卓 D 彼无书,且自勉 7、“梁唐晋,及汉周”的下一句是() A 十八传,南北混 B 梁灭之,国乃改 C 称五代,皆有由 D 传建文,方四祀 8、秦始皇统一了六国,可是秦朝传到()就灭亡了。 A 十世 B 七世 C 八世 D 二世 9、“人遗子,金满籯,我教子,惟一经”中的“一经”指() A 《诗经》 B 《三字经》 C 《孝经》 D 《书经》 10、“蔡文姬,能(),谢道韫,能咏吟。” A 赋棋 B 咏诗 C 咏雪 D 辨琴 『本资料来自puXuewAng、com』 三、判断题(结合阅读内容,对的打“√”,错的打“×”)(40分) 1、夏禹把王位传给了他的儿子。() 2、周朝是我国历史上统治时间最长的朝代,长达八百多年。 () 3、西楚霸王是刘邦。() 4、魏、蜀、吴三国争夺天下,呈现出鼎足之势,史称“三国鼎立”。() 5、“水能载舟,亦能覆舟”讲的是隋炀帝的故事。() 6、南宋的秦桧是一名奸臣,害死了南宋抗金名将岳飞。()

河中石兽及对比阅读

《河中石兽》纪昀 沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。 一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上;渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎”众服为确论。 一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤主旨点拨: 本文围绕石兽的搜寻工作展开叙述,是一则非常有教育意义的寓言故事,表达了作者对学者之流一知半解而又自以为是之人的嘲讽,告诉了人们认识事物需要全面深入地调查探究这一道理。 学而思之: 1.这个故事说明了一个什么道理 2.为什么讲学家的结论是荒唐的,而老河兵的结论是正确的请根据文意,用自己的话简要回答。 3.文章中写到了两次“笑”,你怎么理解其中的意味

4,文中寺僧、讲学家、老河兵各自表现出的性格特征是什么 5.文中讲到了哪几种寻找石兽的方法他们各自的根据是什么 重点字词 (一)重点词 1.临、河干【句子】沧州南一寺临河干【解释】临:河干:2.圮、于【句子】山门圮于河【解释】圮:于:3.并、焉【句子】二石兽并沉焉【解释】并:焉:4.阅、岁【句子】阅十余岁【解释】阅:岁:5.求【句子】求石兽于水中【解释】 6.以为、矣【句子】以为顺流下矣【解释】以为:矣:7.棹、数【句子】掉数小舟【解释】掉:数:8.曳【句子】曳铁钯【解释】拖: 9.迹【句子】无迹【解释】 10.闻、之【句子】闻之笑日【解释】闻:之:

河中石兽练习及答案

出处 本文选自《阅微草堂笔记》 《阅微草堂笔记》 [1]《阅微草堂笔记》为清朝短篇志怪小说,于清朝乾隆五十四年(1789年)、至嘉庆三年(1798年)年间翰林院庶吉士出身的纪昀(纪晓岚)以笔记型式所编写成的。在时间上,主要搜辑当时代前后的各种狐鬼神仙、因果报应、劝善惩恶等之流传的乡野怪谈,或则亲身所听闻的奇情轶事;在空间地域上,范围则遍及全中国远至乌鲁木齐、伊宁,南至滇黔等地。[1] 2作者 作者:纪(jǐ)昀(yún) (1724~1805),字晓岚,清代学者、文学家,清代直隶献县(今河北献县)人。著有《四库全书》。晚年自号石云,乾隆年间进士。他的著作有《阅微草堂笔记》,他编纂的《四库全书》被称为文化史上的“万里长城”,对保存中国文化有很大的贡献。[1] 3文章正文 河中石兽 作者:纪昀 沧州南一寺临河干(gān)①,山门圮(pǐ)②于河,二石兽并沉焉。 作者纪昀 阅③十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹(zhào)数小舟,曳(ya)铁钯(p á),寻十余里,无迹。 一讲学家设帐④寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮(fai)⑤,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮(yān)于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。 一老河兵⑥闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮(nia)沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固⑦颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆(yì)断欤(yú)? (选自纪昀《阅微草堂笔记》) 4注释 河干(h? gān):河岸。干,水边。 山门:寺门。圮(pǐ读第三声):崩塌。 阅:经历。 设帐:讲学,教书。 木柿:木片,木屑。 河兵:巡河、守河的士兵。 固:固然。 颠(diān读第一声):通“癫”,疯狂。 欤(yú读第二声):呢,语气词。 啮(nia读四声):这里是侵蚀、冲刷的意思。 5文章译文 沧州的南面,有一座寺庙靠近河岸,寺庙的正门倒塌在了河水里,门前的两个石兽一起沉没在这条河里。经过十多年,僧人们募集金钱重新修建寺庙,并在河中寻找石兽,到底还是没有找到。僧人们认为石兽顺着水流漂到下游。于是划着几只小船,拖着铁钯,往下游寻找了十多里,没有石兽的任何踪迹。 一位学者在寺庙里教书,听了这件事嘲笑说:“你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?应该是这石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软浮动,石头埋没在沙中,越沉越深罢了。顺流而下去寻找两只石兽,不是很疯狂的吗?”大家信服地认为这话是精当确切的言论。 一个巡河的老士兵听说了这个观点,又笑着说:“凡是丢失在河里的大石头,都应当到河的上游寻找。因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软浮动,水流不能冲走石头,(但是)水流反冲的力量,一定会在石头下面迎着水流的地方冲刷沙石形成坑洞。越冲越深,冲到石头底部的一半时,石头必定倒在坑穴里。像这样又冲击,石头又会再次向前翻转,转来转去不停止,于是石兽石头反而逆流而上了。到下游寻找石兽,固然疯狂;在原地深处寻找它们,不是更疯狂的吗?”僧人们依照老士兵的话去做,果然在上游的几里外找到了石兽。既然这样,天下的事情,只知道事物的其中一方面,而不知道它的另一方面的情况太多了,可以根据某个道理就去主观判断吗?

三字经活动方案

屈家岭一中《三字经》学习、诵读 活动方案 一、指导思想 《三字经》是我国民族文化教育精神的一个庞大载体,是我们民族生存的根基,也是我们民族精神的纽带。正是通过文化经典,民族精神才得以传播和不断发展,开展经典诵读活动意义深远,基于此种认识,我校把“中学生诵读中华文化经典”活动作为民族精神教育规划中的重要板块之一。优秀的古典诗文(唐诗、宋词、元曲等)、典范的现代白话文以及反映本地区改革开放新成就的优秀作品都在我们的诵读之列。这些作品既是我校开展经典诵读活动的蓝本,也是我校开展民族精神教育活动的主要载体。 二、活动目标 通过诵读、熟背《三字经》,以达到文化熏陶、智能锻炼与人格培养的目的。了解优秀的中华文化和民族精神,从而产生民族自豪感和爱国主义情思。让优秀的中华文化和民族精神在学生的心灵中不断地产生潜移默化的作用,潜移默化地陶冶其性情。 1、弘扬中国优秀传统文化,教育学生从小热爱祖国传统文化,了解祖国优秀文化,提升人文素养。 2、让学生诵读经典、理解经典,陶冶学生高雅情趣,开阔胸襟,帮助学生养成良好的学习、行为习惯,培养开朗豁达的性情、自信自强的人格、和善诚信的品质。 3、在诵读熟背中增大识字量、扩大阅读量、增加诗文诵读量, 培养学生读书兴趣,掌握诵读技巧,培养阅读习惯和能力,使学生在诵读中增强语感,感受文言精华,提高学生的语文水平和审美能力,提升学生语文素养。 4、在学校营造浓厚的阅读氛围,通过开展诵读活动,营造和谐的、人文的、丰富的校园文化。 三、活动原则 1、模糊性原则:不求甚解,只求熟读成诵。 2、差异性原则:承认学生个体间记忆思维等的差异性。 3、自主性原则:允许学生在规定阶段完成规定内容外,诵读更多的经典,并给予相应的评价。 4、鼓励性原则:以鼓励为主,引导学生热爱经典为根本。

《三字经》试卷(50题)

2012-2013学年度第二学期国学之《三字经》测试卷 (一、二年级用) 【温馨提示】: 本试卷共50道题,均为单项选择题,请同学们认真读题,将正确答案填写在答题卡对应的位置上,做完后上交答题卡。本试卷请自己保留,不上交。希望你取得好成绩哟! 1、“人生下来的时候都是好的,只是由于成长过程中,后天的学习环境不一样,性情也就有了好与坏的差别。”是()的意思。 A、人之初,性本善。 B、三纲者,君臣义。 C、苟不教父之过。 2、“玉不打磨雕刻,不会成为精美的器物。”是()的意思。 A、马牛羊,鸡犬豕。 B、玉不琢,不成器。C性相近,习相远。 3、“昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。”这个故事发生在()身上。 A、孔子 B、孟子 C、老子 4、“人之初,性本善”是说人生下来时,本性是善良的,这是()的观点。 A、告子 B、孟子 C、荀子 5、《三字经》中介绍了哪个人很会教育子女,五个子女长大后都很有出息。() A、黄香 B、曾参 C、窦禹钧 6、“香九龄,能温席。”讲的是()的故事。 A、孔融 B、黄香 C、王祥 7、“融四岁,能让梨”告诉我们() A、要认真学习 B、要帮助别人 C、要学会谦让 8、人若是不学习,就不懂得礼仪,不能成才。是( )的意思。 A、融四岁,能让梨。 B、子不学,非所宜。 C、昔孟母,择邻处。 9、李白是受了()的启示,才刻苦学习的。 A、父亲 B、老婆婆 C、老爷爷 10、李白小时候十分() A、爱学习 B、贪玩 C、聪明 11、春季是四时之首。() A、是 B、不是 C、不确定 12、“三光”是指日光、月光和() A、灯光 B、火光 C、星光 13、“马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。”中的“豕”指的是() A、猪 B、鸭 C、鸽子 14、笛子和箫属于八音中的() A、木 B、丝 C、竹 15、《论语》共有()篇。 A、10篇 B、15篇 C、20篇 16、《中庸》的作者是()。 A、孔子 B、孟柯 C、子思

《河中石兽》阅读练习及答案

河中石兽 ①沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。 ②一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。 ③一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中, 《河中石兽》检测 一、文学常识填空: 1、本文选自《》作者是,字,直隶献县人。代 家,这是一本以形式写成的小说,内容以记 述、—————————为主。 2、“四库全书”分古今图书为、、、四档。 二、给下列加点的字注音.

纪昀 ()()圮.()于河棹.()数小舟曳.铁钯.()().. 木杮.()湮.()没啮.()沙溯.()欤.() 三、解释下列句中加点和加线的词语: 1.临.: 2.河干: 3.山门圮.于河: 3.阅十余岁 ..: 4.棹.: 5.设帐: 6.尔辈不能究.物理: 7.是.非木杮: 8.湮.: 9.耳.: 10.啮.: 11.坎穴: 12.不已.: 焉.: 1 2 于、为、1 求之.下流、求之.地中其.反激之力 然则天下之.事4、其如其.言 岂能为.暴涨携之去但知其.一,不知其.二 3、为众服为.确论如.是再啮 啮沙为.坎穴5、如如.其言 六.下面句中哪个词语是文言文中“词类活用”?请用横线标示出来,并解释它在句中