鄂尔多斯盆地西缘晚古生代层序地层划分

作者简介:章贵松,1963年生,高级工程师;1986年毕业于原华东石油学院,长期从事石油开发与天然气勘探研究工作。地址:(710021)陕西西安市长庆兴隆园勘探开发研究院天然气勘探室。电话:(029)86592443。E 2mail :zgs_cq @petrochina.

https://www.360docs.net/doc/ce10204571.html,

鄂尔多斯盆地西缘晚古生代层序地层划分

章贵松1 张军1 王欣1 刘宝宪1 郭英海2

(1.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院 2.中国矿业大学)

章贵松等.鄂尔多斯盆地西缘晚古生代层序地层划分.天然气工业,2005;25(4):19~22

摘 要 鄂尔多斯盆地西缘上古生界地层发育较全,沉积巨厚,是最有前景的天然气勘探层系。根据露头、钻井、测井和地震资料综合分析,在上古生界识别出了4种类型的层序界面,划分5个层序12个体系域。在此基础上通过剖面相分析,编制地层、砂岩厚度和含砂率等图件,结合古构造背景,采用优势相作图法,重塑了岩相古地理。认为该区经历了裂陷海湾、陆表海和内陆拗陷充填3大沉积发展阶段,岩相古地理由裂陷海湾—陆表海碳酸盐岩台地—三角洲复合沉积体系逐渐演变为三角洲—河流沉积体系,最终被河流—湖泊沉积体系取代,指出砂岩分布受控于沉积环境。从而为寻找有利相带,部署钻井提供了地质依据。

主题词 鄂尔多斯盆地 西 晚古生代 层序 地层划分 岩相古地理 沉积(地质)

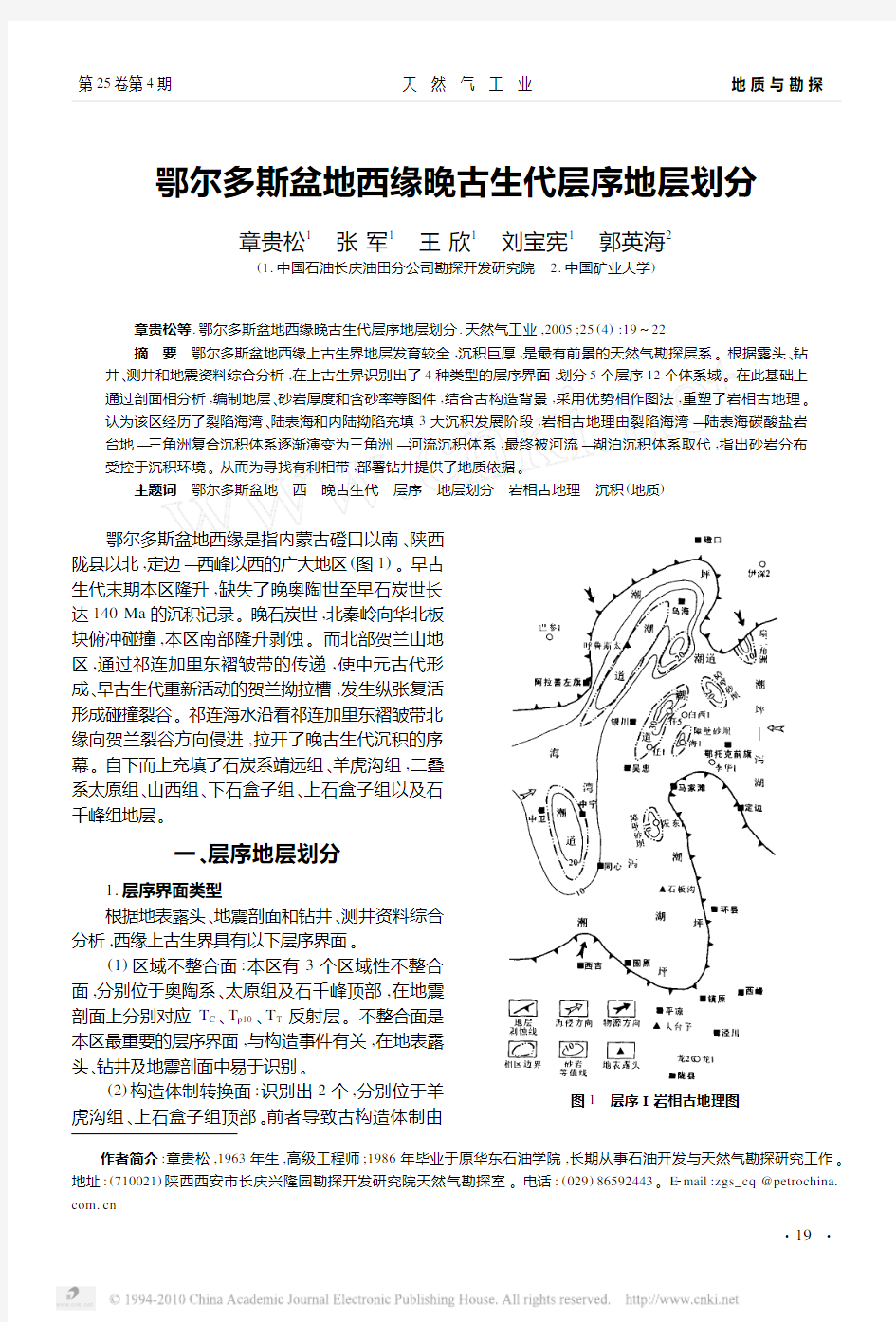

鄂尔多斯盆地西缘是指内蒙古磴口以南、陕西陇县以北,定边—西峰以西的广大地区(图1)。早古生代末期本区隆升,缺失了晚奥陶世至早石炭世长达140Ma 的沉积记录。晚石炭世,北秦岭向华北板块俯冲碰撞,本区南部隆升剥蚀。而北部贺兰山地区,通过祁连加里东褶皱带的传递,使中元古代形成、早古生代重新活动的贺兰拗拉槽,发生纵张复活形成碰撞裂谷。祁连海水沿着祁连加里东褶皱带北缘向贺兰裂谷方向侵进,拉开了晚古生代沉积的序幕。自下而上充填了石炭系靖远组、羊虎沟组,二叠系太原组、山西组、下石盒子组、上石盒子组以及石千峰组地层。

一、层序地层划分

1.层序界面类型

根据地表露头、地震剖面和钻井、测井资料综合分析,西缘上古生界具有以下层序界面。

(1)区域不整合面:本区有3个区域性不整合面,分别位于奥陶系、太原组及石千峰顶部,在地震剖面上分别对应T C 、T p10、T T 反射层。不整合面是本区最重要的层序界面,与构造事件有关,在地表露头、钻井及地震剖面中易于识别。

(2)构造体制转换面:识别出2个,分别位于羊虎沟组、上石盒子组顶部。

前者导致古构造体制由

图1 层序Ⅰ岩相古地理图

?

91?第25卷第4期 天 然 气 工 业 地质与勘探

南隆北倾转变为北隆南倾,海侵方向发生改变,裂陷盆地向坳陷盆地转变,祁连海与华北海沟通形成了统一的陆表海;后者引起地台上升,沉积环境转换为大陆体制,气候变为干燥。上述2个构造体制转换面对应海西运动第三幕和第四幕,在地震剖面上分别为T c 3、T p 2两个地震反射界面。

(3)冲刷侵蚀面:本区山西组和下石盒子组底部,即北岔沟砂岩和骆驼脖子砂岩底面,河道的底部冲刷侵蚀面较为发育,起伏不平,界面上下岩性岩相均有明显差异。一般为表现为多个不连续的河道或

分流河道砂岩相互叠置,横向上展布较宽,是良好的

层序分界面。 (4)水进面:层序内划分体系域的重要标志。在海相地层中与其对应的是区域分布、质纯、生物潜穴发育的生物灰岩以及泥岩等;在陆相地层中,表现为加积序列与退积序列的转折面,自然伽马曲线常表现为高异常或“细脖子”的泥岩段。 2.层序地层划分 根据上述识别出的多种层序界面,并进行露头、地震剖面以及井间对比,鄂尔多斯西缘上古生界可以划分为五个层序12个体系域。

二、晚古生代鄂尔多斯西缘岩

相古地理及演化

1.层序Ⅰ(靖远期、羊虎沟期)岩相古地理 晚石炭世,鄂尔多斯西缘表现为活动构造背景下的裂陷海湾充填,岩性为灰黑色泥岩夹石英砂岩、灰岩和煤线,石灰岩中含有丰富的棘皮类、腕足类、瓣鳃类、腹足类、介形虫及牙形石等海相动物化石。总体为局限海湾—泻湖沉积环境(图1)。 晚石炭世早期,海侵到达本区,首先在裂谷海湾深坳陷中形成靖远组充填。受基底和盆缘断裂活动的控制,不同地区沉积厚度变化大,雀儿沟等地可逾600m 。由于中央古隆起的阻隔,这一时期与东部华北海并不连通,而且与广海(祁连海)的联系较为局限,波浪改造作用不强烈,潮汐作用明显。

羊虎沟早期,盆地持续沉降,海侵范围继续扩大,但整体沉积环境仍是浅海局限海湾。因基底起伏造成了覆水深度和沉积微环境的分异,主要发育泻湖相、潮坪相、障壁岛相、潮下碳酸盐岩台地相、扇三角洲相。地层中海湾泥岩以多个较厚的层段出现,常见不稳定煤线或薄煤层,说明充填过程中出现了多幕的裂陷作用。羊虎沟组上部含Fusulina -Fusulinella 的灰岩,指示着裂陷鼎盛期充填。羊虎沟期末,兴蒙海槽向南俯冲、消减,本区北升南降,由裂陷盆地向坳陷盆地转化,祁连海与华北海开始沟通。随着海平面下降,潮坪沉积发育且空间上展布范围较宽,形成了区域上较稳定的晚石炭纪主煤层———8#、9#煤层,构成了上古生界重要的气源岩系。区域稳定煤层的形成,标志着西缘裂陷活动趋于平息,盆地充填进入了新的阶段。 这一时期,砂体以障壁砂坝、潮汐水道为主,呈透镜状分布,是晚石炭世储集岩系。但区域上规模小,厚度薄(10~50m )。个别潮道砂体厚度较大(40m ),呈NN E 向展布,与区域构造格局、海水侵入方

向及潮涨潮落方向一致。 2.层序Ⅱ(太原期)岩相古地理 太原期,贺兰拗拉槽活动以渐变形式结束,本区由裂陷盆地转化为坳陷盆地,祁连海与华北海连成一体,中央古隆起沦于水下,本区成为华北滨浅海的一部分。此时东西部相差异基本消失,代之以南北差异沉降、相带分异的格局。本区主要表现为三角洲—陆表浅海共存的沉积概貌(图2)

。

图2 层序Ⅱ岩相古地理图

?

02?地质与勘探 天 然 气 工 业 2005年4月

北部地区以三角洲沉积为主,海陆交互明显。其中,乌海—呼鲁斯太为三角洲平原相区,砂岩厚度20~50m;东北部发育小型扇三角洲,厚层状含砾石英砂岩厚度20~30m;马家滩北为三角洲前缘发育区,砂岩厚度10~30m;而南部主要为障壁砂坝—泻湖—潮坪沉积环境,发育障壁砂坝,厚度大于10 m。

较之羊虎沟组,太原组沉积旋回层更为发育,约旦尔旋回更典型;但旋回厚度小、砂质含量高,并夹有可采煤层,是本地区主要含煤层系之一。太原组晚期,海相泥岩层数减少、厚度变小,表明海泛的次数减少,持续时间短,海水逐渐退出。太原期末,短暂隆升遭受风化剥蚀。

3.层序Ⅲ(山西期)岩相古地理

山西期,华北地台整体抬升,海水退出本区,盆地演变为近海湖盆,转变陆相沉积。古地理概貌主要表现为河流—三角洲—滨浅湖相。

由于北缘明显抬升,物源区与沉积区相对高差加大,南北差异沉降、相带分异加强。河流—三角洲冲积体系大幅度向盆地南部推进,形成了南北向展布的区域性砂体,成为二叠纪砂体重要建造期。北部普遍发育曲流河及辫状河,乌达—陶乐砂岩厚度在70m以上;向南过渡为三角洲相区,砂岩厚度20~40m,局部在50m以上;环县石板沟地区为滨浅湖,砂岩厚度小于20m。值得注意的是西南部平凉地区发育了三角洲并形成了20~30m的富砂带,表明北秦岭也成为了物源区。

山西期,本区古气候温湿,古地理环境适宜,构造背景较稳定,植物繁盛,是继晚石炭世、太原期后,晚古生代又一个重要的烃源岩建造期。

4.层序Ⅳ(石盒子期)岩相古地理

(1)下石盒子期

与山西期沉积格局有一定继承性,但河流—三角洲冲积体系进一步大规模南移,形成了以河流为主体的河流—三角洲沉积组合,整体表现为辫状河—三角洲—滨浅湖古地理概貌(图3)。

下石盒子期河流相区进一步推进至吴忠一带。北部砂岩厚度在100m以上,至马家滩地区仍有60 m。而南部平凉地区河流三角洲进一步扩大,形成30~50m厚的区域性砂岩分布区。该期是中二叠纪砂质沉积物最为发育的时期,也是晚古生代储集岩系主要建造期。

(2)上石盒子期

与下石盒子期沉积格局类似,但冲积体系萎缩

、

图3 层序Ⅳ(下古盒子期)岩相古地理

规模减小,湖盆扩张是其主要特色,沉积体系以滨浅湖为主。该期地层厚度120~180m,主要发育泥岩、砂质泥岩、泥质砂岩等细粒沉积物,形成了上古生界含气层系区域性盖层。砂体分布规模及厚度较下石盒子组大大减小,且主要分布于近物源区南北两侧,北部河流相区砂岩厚度仅50m,中部为滨浅湖占据,砂岩厚度小于30m。南部平凉地区河流三角洲萎缩,规模变小。细粒沉积物如泥岩、砂质泥岩等以棕褐色调为主,露头剖面植物化石较少,表明气候变为干旱。

5.层序Ⅴ(石千峰期)岩相古地理

受区域构造变化的影响,本区成为内陆湖盆的一部分,沉积体系以湖泊为主体。平面上,北部河流—三角洲分布在石炭井至鸳鸯湖、李华台一带,形成NW2SE向展布60~100m的厚砂带,局部可达120m。中部为滨浅湖,砂岩厚度小于40m。而南部平凉地区河流三角洲进一步萎缩。垂向上石千峰组下部由辫状河道和曲流河道迁移叠置的砂岩组

?

1

2

?

第25卷第4期 天 然 气 工 业 地质与勘探

成,中部发育以红色泥岩为主的滨浅湖沉积,上部则以曲流河和湖泊沉积为主。由于气候干燥,沉积物色调主要为红色。

三、结论与认识

(1)鄂尔多斯西缘晚古生代沉积充填开始于晚

石炭世,沉积演化经历了裂谷海湾、陆表海和内陆坳陷充填3个沉积发展阶段,可以划分为5个层序。 (2)晚石炭世靖远组、羊虎沟组为裂谷背景下的海湾充填,以发育潮道—泻湖海湾沉积为主;早二叠世早期太原组主要为陆表海障壁砂坝—泻湖—潮坪沉积;山西组为区域海退背景下的曲流河—三角洲—滨浅湖古地理景观;中二叠世下石盒子组以发育河流为主的河流—三角洲充填,上石盒子组为一套河流—湖泊沉积,以发育泥质岩为主;晚二叠世石

千峰组则是典型干燥气候条件下内陆盆地中的河湖

充填,发育一套红色沉积建造。

(3)上古生界砂岩储层的分布受控于沉积环境。

靖远组、羊虎沟组和太原组主要为潮道和障壁坝砂

体,横向上呈透镜体状展布,分布范围局限,为区内次要储层岩。二叠纪山西、下石盒子期特别是盒8时,是砂体高建设期,构成了研究区主要储集岩系。砂体呈南北向带状区域展布,其中北部规模大。

参 考 文 献

1 宁夏回族自治区地质矿产局.宁夏回族自治区区域地质

志.北京:地质出版社,1990

2 林畅松等.贺兰拗拉槽盆地充填演化分析.北京:地质出

版社,1994

3 汤锡元等.陕甘宁盆地西缘推覆构造及油气勘探.陕西西

安:西北大学出版社,1992

4 陕西省地质矿产局.陕西省区域地质志.北京:地质出版

社,1986

5 赵重远等.华北克拉通沉积盆地形成与演化及其油气赋

存.陕西西安:西北大学出版社,1990

6 甘肃省地质矿产局.甘肃省区域地质志.北京:地质出版社,1985(收稿日期 2005202219 编辑 黄君权)

使用乙醇汽油:缓解能源紧张的战略抉择

以现有的资源和利用情况分析,石油在世界上仅剩40年左右的生命。能源专家认为,中国推广使用乙醇汽油的做法是一个能源消费大国实施能源结构多元化的战略抉择。中国化工集团公司黑龙江分公司总经理、黑龙江省科技经济顾问委员会石化专家组组长李士岩认为,在我国石油消费不断增长的情况下,发展燃料乙醇对国家能源安全具有重要意义。

李士岩介绍,由于我国经济的发展速度加快,石油化工工业高速发展,并且正在成为汽车的生产、消费大国,石油的消耗量猛增。为保证国民经济发展的需要,保证国家的石油安全,从1993年开始大量进口石油,我国一直是一个石油净进口国,现在的石油进口量占到世界第二位。

现在,我国的石油年生产能力达到1.6亿吨,原定到2005年石油进口量达到1亿吨的预计在2004年就已经突破。预计,我国在2010年的石油进口量将达到1.2~1.3亿吨,到2020年将达到2.3亿吨。专家算了这样一笔账,由于国家开始推广使用乙醇汽油,现在,我国每年加工的用以替代汽油的乙醇有102万吨,这就意味着节约了102万吨汽油,而加工102万吨汽油需要的是350万吨原油。

以我国重要的石油生产、石化产品加工基地黑龙江省为例,每年生产汽油390万吨,本省每年用量为120~130万吨,如果使用乙醇汽油,每年就节约12万吨汽油,而加工12万吨汽油需要近40万吨原油。有资料显示,1973年第一次石油危机爆发,石油在世界能源消费中的比重达到47.4%,之后,各国相继采取措施加速替代能源和新能源的开发,以减少对石油的依赖,到2003年,石油在世界能源消费中已经下降到37.3%。

专家认为,结合世界的能源状况和本国来考虑中国的能源战略,推广乙醇汽油能够改善目前我国石油资源紧缺的现状,汽油来自不可再生的石油资源,而乙醇则来源于植物的可再生资源,乙醇汽油的使用和推广能够缓解中国能源紧缺的局面,更能延续石油时代的历史。

(蒋静萍 摘自中国石油商务网)

?

22?地质与勘探 天 然 气 工 业 2005年4月

characterized by extra2low porosity and extra2low permeabili2 ty with poor pore structure and strong heterogeneity.Ac2 cording to pore structure,the reservoirs may be divided into three types,i.e.solution pore type,f racture2solution pore type and f racture type.The development of palaeokarsts and f ractures is beneficial to the formation of effective limestone reservoirs.

SUB JECT HEADING S:E’erduosi Basin,Reservoir, Taiyuan Formation,Paleo2harstification,Denudation pore

Wei Xinshan(senior engineer),born in1962,graduated f rom the Northwest University in1983.Now he is engaged in the comprehensive geological research on oil and gas ex2 ploration. Add:Changqing Xinglongyuan Quarter, Xi’an,Shaanxi(710021),China Tel:(029)86593675 or137******** E2mail:wax_cq@https://www.360docs.net/doc/ce10204571.html,

LATE PALAEOZOIC SEQUENCE STRATIGRAPH2 IC DIVISION OF THE WESTERN FRINGE OF E’ER D U OSI BASIN

Zhang Guisong1,Zhang J un1,Wang Xin1, Liu Baoxian1and Guo Y inghai2(1.Research In2 stiute of Exploration and Develop ment,Changqing Oil Field Branch,PCL;and2.China University of Mining and Techology).N A T U R.GA S I N D.v. 25,no.4,pp.19—22,4/25/2005.(ISSN1000—0976;In Chinese)

ABSTRACT:The Upper Paleozoic along the western f ringe of E’erduosi Basin is the most perspective formation for gas exploration in the basin,being completely developed with a great thickness.Through comprehensively analyzing the data on outcrop observation,drilling,log and seismic ex2 ploration,it was indicated that there are4sequence inter2 faces,5sequence and12system domains in Upper Paleozo2 ic.On the basis of the section facies analysis and the work2 ing2out of these contour maps as formation thickness,sand2 stone thickness and sand content,etc.,the lithofacies and paleogeography were reestablished by use of dominant facies mapping method in combination with palaeotectonic setting. It was considered that three sedimentary developing stages, i.e.rift2sag gulf,epicontinental sea and inland depression filling,had been suffered in the region;and the lithofacies and paleogeography changed f rom the rift2sag gulf—epiconti2 nental carbonate platform—delta compound deposit system to the delta—fluvial deposit system,then to the fluvial2la2 custrine deposit system.Finally,it is pointed out in the pa2 per that the distribution of sandstones is controlled by sedi2 mentary environments,thus providing a geological basis for surveying the favourable facies zones to deploy exploration wells.

SUB JECT HEADING S:Sequence,Interfact,System do2 main,Lithofacies and paleogeography,Late Palaeozoic Era, E’erduosi Basin,West

Zhang G uisong(senior engineer),born in1963,gradu2 ated from the former East China Petroleum Institute in1986. He has been engaged in the research on oil and gas explora2 tion and development for a long time. Add:Chan2 gqing Xinglongyuan Quarter,Xi’an,Shaanxi(710021), China Tel:(029)86592443

ORIGIN OF THE CENTRAL PAL EOUPL IFT IN E’ER D U OSI BASIN

Huang Jiansong,Zheng Congbin and Zhang J un(Research Instit ute of Exploration and Devel2 op ment,Changqing Oil Field Branch,PCL).N A2 T U R.GA S I N D.v.25,no.4,pp.23—26,4/25/ 2005.(ISSN1000—0976;In Chinese)

ABSTRACT:Through systematically analyzing the shape of the Central paleouplift,the strata cropped out at its core,and the dynamical mechanism and evolution character2 istics of its formation and development according to recent exploration data and predecessors’research achievements,it was considered that the Central paleouplift in E’erduosi Ba2 sin was formed in Early Cambrian;the west2to2east com2 pressive stress coming f rom Qilian trough and the south2to2 north compressive stress coming f rom Qinling trough were the dynamical base of the formation and development of the Central paleouplift;and the paleouplift had successively suf2 fered two developing stages of intraplatform uplift and plat2 form edge uplift in the process of E’erduosi Basin’s expan2 sion f rom rift deposit to carbonate platform deposit.There2

4

N A TU R A L GA S I N DUS T R Y/Apr.,2005

鄂尔多斯盆地下寺湾地区三叠系下组合地层石油地质特征及勘探方向

第44卷 第4期西北地质Vol.44 No.42011年(总180期)NORTHWESTERN GEOLOGY 2011(Sum180) 文章编号:1009-6248(2011)04-0122-10 鄂尔多斯盆地下寺湾地区三叠系下组合地层 石油地质特征及勘探方向 宋和平1,张炜2 (1.延长油田股份有限公司下寺湾采油厂,陕西延安 716100; 2.陕西省地质矿产勘查开发局物化探队,陕西西安 710043) 摘 要:三叠系延长组上组合地层作为下寺湾油田的主力油层段,经过数十年的勘探开发,其后备资 源日显不足。通过对近年来下寺湾地区探井含油层段的分析研究,发现三叠系延长组下组合地层长7 -长10段具有较好的油气显示。本文针对延长组下组合地层长7、8段,对其沉积微相、砂体形态、 储盖组合、构造形态、岩性组合特征进行分析探讨,为下寺湾油田持续稳步发展寻找到层系接替 资源。 关键词:三叠系延长组;层系接替;储层特征;构造形态 中图分类号:P618.130.2 文献标识码:A 下寺湾油田位于陕西省延安市甘泉县境内,构造上处于鄂尔多斯盆地为一西倾单伊陕斜坡的南部(杨俊杰,2002)(图1)。是鄂尔多斯盆地中生界油气比较富集的地区之一,面积约2 285km2。该油田经历了3个勘探开发阶段,第一阶段是1970年长庆石油勘探局对甘泉县桥镇以东、王坪以西一带进行了勘探验证,钻探127口井,其中试油108口井,87口井获工业油流,主要含油层位为延长组长1、长2和延安组延7、延9、延10油层,探明含油面积84km2,地质储量2 127×104t;第二阶段是1987年组建延长油矿管理局下寺湾钻采公司,采取“滚动开发,以油养油”的战略,主要围绕已有探井扩大生产规模,到2001年先后在柳洛峪南部、雨岔西部、张岔、北沟、川道-龙咀沟、道镇等区块对延长组长2、长3、长6油组进行了勘探,累计探明含油面积408km2,已探明地质储量11 600.8×104t;第三阶段是2008年开始对延长组下组合地层进行勘探,相继发现了柳洛峪区块延长组长8,雨岔区块延长组长7、长8、长10,川道-龙咀沟区块延长组的长7、长8油层组。 随着三叠系上统延长组上组合地层开发状况的日趋饱和,可用于继续勘探开发的后备资源面积日渐减少。笔者依据近年来在下寺湾地区探井钻遇油层特征,主要针对三叠系下组合地层进行综合地质研究,为下寺湾油田稳步增长寻找到接替性油藏资源(裘亦楠等,1994,1998;李道品,2002)。 1 区域概况 鄂尔多斯盆地是一个整体升降、拗陷迁移、构造简单的大型多旋回克拉通盆地。基底为太古宇和下元古界变质岩系。经过长期的地质发展演化,形 收稿日期:2011-05-24;修回日期:2011-11-21 基金项目:下寺湾采油厂“下寺湾地区三叠系下组合地层石油地质综合评价”(2008年度科研项目) 作者简介:宋和平(1966-),男,陕西甘泉县人,1991年毕业于西安石油大学,高级工程师,现主要从事油田开发技术应用及研究工作。E-mail:shp663@163.com

鄂尔多斯盆地地质特征

鄂尔多斯盆地地质特征鄂尔多斯盆地,北起、大青山,南抵,西至贺兰山、六盘山,东达、太行山,总面积37万平方公里,是我国第二大。 鄂尔多斯盆地是上的名称,也称陕甘宁盆地,横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)。“”意为“宫殿部落群”和“水草肥美的地方”。权威的解释,“鄂尔多斯”是“官帐”的意思。由蒙语翰尔朵(官帐的意思)的复数演变而来。但也有人把成吉思汗死后,其使用过的物品被安放在八个白室中供奉,专门的护陵人繁衍并逐渐形成了一个新的蒙古部落鄂尔多斯部落。其后几百年间,鄂尔多斯部落的按时祭奠,一直没有离开此地。这样久而久之,这一地区就叫做鄂尔多斯了。历史上的鄂尔多斯地区包括今日伊克昭盟全境,还包括的河套及宁夏和的一部分地区。鄂尔多斯地区西、北、东三面环水,南与相接,形成一个巨大的套子,因此也被称为“河套”。从所跨地域 鄂尔多斯盆地,其地域跨蒙汉广大地域,而且绝大部分地域是汉族居住区,为什么把该“盆地”叫蒙语“鄂尔多斯”盆地,而不叫汉语名称。据传说1905年前后,英国人到此地域勘探,最早进入现在的,就是最先踏入的立足地,另外在西方人眼里,亚洲人都是属于序列。所以,自然而然地就把该盆地称之为鄂尔多斯盆地,但也无法考证。 “陕甘宁”盆地在长庆油田会战初期叫得比较响,但随着市场经济的缘故,人们都喜欢“新奇”,“陕甘宁”盆地叫的人越来越少了,加上赶时髦,伊克昭盟改为“鄂尔多斯”市,叫“陕甘宁”盆地的人就更少了。

“陕甘宁”也不确切,因为“盆地”跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)地域。总之,这也不是个什么大问题,在和谐的今天,叫什么都无所谓。 从地质特性看,鄂尔多斯盆地是一个整体升降、坳陷迁移、构造简单的大型多旋回克拉通盆地,基底为太古界及下变质岩系,沉积盖层有长城系、蓟县系、震旦系、寒武系、、石炭系、、三叠系、、白垩系、第三系、第四系等,总厚5000—10000m。主要油气产层是三叠系、侏罗系和奥陶系上古升界和下。 从盆地构造特征看 鄂尔多斯盆地石油开发示意图 从盆地构造特征看,西降,东高西低,非常平缓,每公里坡降不足1°。从盆地油气聚集特征讲是半盆油,满盆气,北气、上油下气。具体讲,面积大、分布广、复合连片、多层系。纵向说含油层系有“四层楼”之说,因此,这个盆地有之誉。 鄂尔多斯盆地地形模型 鄂尔多斯盆地位于中国中西部地区,为中国第二大,其、、三种资源探明储量均居全国首位,石油资源居全国第四位。此外,还含有、、、水泥灰岩、、、、等其他矿产资源。 盆地具有地域面积大、广、能源矿种齐全、资源潜力大、储量规模大等特点。盆地内石油总约为86亿吨,主要分布于盆地南部10万平方公里的范围内,其中占总储量78.7%,占总储量19.2%,宁夏占总储量2.1%。天然气总资源量约11万亿立方米,储量超过千亿立方米的天然气大气田就有5个。埋深2000米以内的煤炭总资源量约为4万亿吨;埋深1500米

鄂尔多斯盆地地层组基本特征

鄂尔多斯盆地地层组基本特征 第四系:第四系自下向上包括更新统和全新统。晚第三纪末,受喜山运动的影响,鄂尔多斯盆地曾一度抬升,大约以北纬38°为界,北部为一套河湖相沉积,南部为黄土沉积,黄土分布广,厚度大,构成塬、梁、峁的物质主体,与下伏新近系呈不整合接触。第四纪主要是人类的出现并有多期冰期,可见人类化石、旧石器与大量相伴生的哺乳动物化石和鸟类化石。 新近系:曾称新第三系、上第三系,自下而上包括中新统和上新统。中国新近系仍以陆相为主,仅在大陆边缘,如台湾、西藏等地有海相沉积。 古近系:曾称老第三系,自下而上包括古新统、始新统和渐新统,主要分布在河套、银川、六盘山等盆地。鄂尔多斯盆地早第三纪古新世,盆地继承了晚白垩世的挤压应力状态,断裂活动性强,沉积速度快,多发育冲积扇、水下扇等各种扇体。地层厚度厚50~300米左右,岩性主要为红色泥岩、砂质泥岩夹泥灰岩。 白垩系:主要出露下白垩统,又称志丹群,分六个组,从上往下为泾川组、罗汉洞组、环河组、华池组、洛河组及宜君组。 泾川组:命名地点在甘肃省泾川县。地层厚100-400米,岩性主要为暗紫、浅棕红、浅灰、浅灰绿色等杂色砂质泥岩、泥页岩、灰质泥岩与泥质粉砂岩互层,夹浅灰、浅紫红色灰

岩和浅灰色、浅黄色砂岩,与下伏罗汉洞组呈整合接触。 罗汉洞组:命名地点在甘肃省泾川县罗汉洞。主要为河流相的砂泥岩沉积。地层厚度100~260米,上部为发育巨大斜层理的红色细至粗粒长石砂岩,含细砾和泥砾;中部以紫红色为主的泥岩及泥质粉砂岩,夹发育斜层理的细粒长石砂岩为主;下部岩性以紫红色为主的泥岩底部为发育巨大斜层理的黄色中至粗粒长石砂岩为主,与下伏环河组呈整合接触。 环河组:命名地点在甘肃省环县环江。地层厚240米左右,岩性为黄绿色砂质泥岩与灰白色、暗棕黄色砂岩、粉砂岩互层,与下伏华池组呈整合接触。 华池组:命名地点在甘肃省华池县。地层厚290米左右,岩性以灰紫、浅棕色砂岩夹灰紫、灰绿色泥岩为主,含中华弓鳍鱼、狼鳍鱼、原始星介、女星介等化石,与下伏洛河组呈整合接触。 洛河组:旧称“洛河砂岩”,命名地点在陕西省志丹县北洛河。地层厚度250~400米,从西南往东北变厚,在黄陵沮水以南与宜君组为连续沉积;在沮水以北,宜君组缺失,假整合于侏罗系之上。岩性以河流相的紫红、桔红、灰紫色块状、发育巨型斜层理的粗一中粒长石砂岩为主,局部发育夹较多的砾岩、砾状砂岩。含介形类、狼鳍鱼、达尔文虫等化石。 宜君组:主要分布在黄陵沮水、宜君、旬邑、彬县一带,

鄂尔多斯盆地的沉积演化

鄂尔多斯盆地的沉积演化 盆地沉积演化阶段: 第一阶段:上三叠系延安组。潮湿型淡水湖泊三角洲沉积阶段 晚三叠世的印之运动,盆地开始发育,基地稳定下沉,接受了800-1400m的 内陆湖泊三角洲沉积,形成了盆地中主要的生油岩和储集层。 第二阶段:下侏罗系富县组、延安组。湿暖型湖沼河流相煤系地层沉积阶段延安统沉积后,三叠纪末期的晚印之运动使盆地整体抬升,延长组顶遭受 不同程度的风化剥蚀形成了高差达300m的高地和沟谷交织的波状丘陵地形。细 划出了一幅沟谷纵横,丘陵起伏,阶地层叠的古地貌景观。三叠系延长组与上覆 侏罗系富县组地层之间存在一个不稳定的平行不整合面。 因盆地的西南部抬升幅度较其他地区大,使陇东地区延长统遭受了强烈的 风化剥蚀。所以陇东的测井剖面上普遍缺失长1、长2地层,个别井长3甚至长 4+5顶都不复存在。 到侏罗纪延长统顶侵蚀完成,盆地再度整体下沉,在此基础上开始了早侏罗世湿暖型湖沼河流相煤系地层沉积。 在延长统顶部的风化剥蚀面上,侏罗纪早期富县、延10期厚0—250米的河流相粗碎屑砂、砾岩,以填平补齐的方式沉积,地层超覆于古残丘周围。延10期末,侵蚀面基本填平,盆地逐渐准平原化,气候转向温暖潮湿,从而雨量充沛,植被茂盛,出现了广阔的湖沼环境,沉积了延9~延4+5厚度250~300m的煤系地层。经差异压实作用形成了与延长顶古残丘,古潜山基本一致具继承性的披盖差异压实构造,成为中生界的主要储集层及次要生油层。 第三阶段:中侏罗系直罗组、安定组,干旱型河流浅湖地层沉积阶段 延安期末的燕山运动第一幕,盆地又一度上升造成侵蚀,使盆地中部的大部分地区缺失了延1~延3地层,延安组(延4+5)与上覆的直罗层之间存在一平行不整合面。 中侏罗世盆地第三次下沉,沉积了干旱(氧化)气候条件下的直罗组大套红色河流相砂岩,进而又沉积了上部安定组浅湖相杂色泥灰岩,之后盆地又再度

鄂尔多斯盆地地质概况

鄂尔多斯盆地区域地质概况 一、概况 鄂尔多斯盆地的广义地理界线:北起阴山,南到秦岭,东自吕梁山,西至贺兰山,六盘山一线。 盆地含油气地层主要为侏罗系的延安组合三叠系富含延长植物群的一套地层。 盆地内出露的地层包括:太古界至奥陶系,石炭系至白垩系,第三系和第四系,以陆相中生代地层和第四系黄土最为发育且广泛分布,缺失志留系和泥盆系。 二、区域地质构造,构造演化(鄂尔多斯盆地天然气地质) 独立成盆时间应为中侏罗纪末。 太古代—早元古代基底形成阶段:基底岩系由两部分组成:下部为太古界和下元古界下部的结晶岩系,上部为下元古界上部的褶皱岩系,这使得基底具备结晶—褶皱的双重构造。对基地形成起重要作用的构造事件是早元古代早期的五台运动和早元古代晚期的吕梁—中条运动。 中晚元古代坳拉槽发育阶段:这个时期形成了向北收敛向南敞开的贺兰坳拉槽和向北东方向收敛,南西方向敞开的彬县临县坳拉槽,二者时间夹峙着向南倾伏的乌审旗庆阳槽间台地。 早古生代克拉通坳陷阶段: 寒武纪的构造面貌是:初始继承中、晚元古代构造格局,表现为北高南低,中隆(乌审旗一庆阳巾央古隆起带)东、西凹;晚期(晚寒武世)变为南北高、中间低,中凹(盐池、米脂凹陷)南北隆(坏县一庆阳隆起、乌兰格尔隆起)的形态。后者是新的构造体制控制下的构造变形。 奥防纪初始,克拉通整体台升成陆,海水进一步退缩,冶里—亮甲山组仅分布在古陆四周,为厚度数十米至200m的含隧石结核或条带的深灰色白云岩夹灰岩。 早奥陶世的古构造面貌,基本继承晚寒武世的构造轮廓。由于内蒙海槽活动性增强的影响,克拉通北部的乌兰格尔古隆起带仍保持古陆形式,而南部环县一庆阳古隆起则表现为相对校低的水下隆起。

鄂尔多斯盆地构造演化及古地理特征研究进展讲解

卷 (Vo l um e ) 35 ,期 (N u m b e r ) 2 ,总 ( S U M ) 129 大 地 构 造 与 成 矿 学 Geo t ec t on i ca e t M e t a l l ogen i a 页 ( Pages ) 190 ~197 , 2011 , 5 (M a y, 2011 ) 鄂尔多斯盆地古生代中央古隆起形成演化与油气勘探 邓昆 1 , 2 , 张哨楠 1 , 周立发 3 , 刘燕 4 ( 1. 成都理工大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 ,四川 成都 610059; 2. 山东省沉积成矿作用与沉 积矿产重点实验室 ,山东 青岛 266510; 3. 西北大学 地质系 ,陕西 西安 710069; 4. 中石油 长庆油田分公司 勘探开发研究院 ,陕西 西安 710021 ) 摘 要 :鄂尔多斯盆地古生代中央古隆起形成演化对该地区构造格局和油气勘探具有重要意义 。通过对古生代构 造背景 、地层体残余厚度 、奥陶系顶面构造演化等特征分析 ,刻画中央古隆起在不同沉积期构造演化特点 ,大体分 为 3个演化阶段 :初始演化阶段 :相对独立的中央古隆起形成于中晚寒武世 ; 发育阶段 : 中央古隆起在早奥陶世马 家沟期反映最为明显 ,为隆升剥蚀过程 ;调整 、消亡阶段 :石炭纪 - 二叠纪山西期古隆起仍有明显的显示 ,但其形态 与位置均发生了较大变化 ,与马家沟期的中央古隆起有较大差别 ,为低缓隆起 。晚二叠世以来不存在中央古隆起 。 中央古隆起对油气地质条件的控制作用体现在对沉积格局 、残余生烃坳陷 、储集条件 、盖层圈闭条件及油气运聚等 方面 。 关键词 :鄂尔多斯盆地 ; 中央古隆起 ; 形成演化 ; 油气勘探 文章编号 : 1001 21552 ( 2011 ) 022******* 中图分类号 : P618. 13 文献标志码 : A 组之上 ,香 1 井是山西组不整合于蓟县系之上 ,镇探 1井为太原组不整合于罗圈组之上等 (图 1 ) , 对中 央古隆起原先“L ”形展布形态及分布范围进行了修 正 ,其隆起的构造高点明显向西偏移 。在环县 、龙门 至宁县一带形成一个寒武系 、奥陶系缺失的三角形 隆起区 , 其面积约 11000 k m 2 。运用古构造图 、构造 顶面图 、构造演化史等构造解析方法 ,认为其形成于 中寒武世 ,并对构造演化阶段进行了划分 。 图 2显示 :古隆起顶部在镇探 1 井一线 ,不只缺 失奥陶系 ,而且还缺失寒武系 ,甚至可能缺失部分元 古界 。但是 ,地层的缺失不等于古隆起的存在 ,地层 缺失仅表示地质历史中的隆起 ,并不代表现今的隆 起 。下古生界展布特点表明 ,存在一个加里东期 - 早华力西期的古隆起是无疑的 。但它并不代表这个 古隆起在地质历史时期始终存在 。在拉平的石炭系 底面构造剖面图上存在一个削顶的隆起构造 ,说明 0 引 言 古隆起是沉积盆地内重要的构造单元 ,同时也 是控制油气聚集的地质因素之一 。关于鄂尔多斯盆 地中央古隆起形成演化等 ,前人已有大量研究 ,给出 了多种解释和不同的观点 。主要分歧体现在 : 古隆 起形成时代 、分布特征 、演化阶段和形成机制等 ,形 成于中新元古代 (汤显明和惠斌耀 , 1993 ) 、早寒武 世 (黄 建 松 等 , 2005 ) , 早 奥 陶 世 (张 吉 森 等 , 1995 ) 、中奥 陶 世 (解 国 爱 等 , 2003 , 2005 ) 、石 炭 纪 (王庆飞等 , 2005 ) 。形成机制的观点有 : 伸展背 景 下均衡 翘 升 (赵 重 远 , 1993① ; 何 登 发 和 谢 晓 安 , 1997 ) ,构造地体拼 贴 (任 文军 等 , 1999; 解国 爱等 , 2003 , 2005 ) ,继 承基 底 构造 格局 (贾 进 斗 等 , 1997; 安作相 , 1998 ) 。本文结合最新钻井 、测井及地震资 料分析的基础上 ,如灵 1 井是太原组不整合于长山 收稿日期 : 2010 203 216;改回日期 : 2010 205 217 项目资助 : 国家重点基础研究发展项目 ( 973 项目 ) ( 2003CB214601 )资助 。 第一作者简介 : 邓昆 ( 1968 - ) ,男 ,博士 ,讲师 ,主要从事石油地质教学及科研工作 。 Em a i l: dk_dengk@ 126. co m ①赵重远. 1993. 陕甘宁盆地中央古隆起及其形成演化. 西北大学.

鄂尔多斯盆地地质特征

鄂尔多斯盆地地质特征 鄂尔多斯盆地,北起阴山、大青山,南抵岭,西至贺兰山、六盘山,东达吕梁山、太行山,总面积37万平方公里,是我国第二大沉积盆地。 鄂尔多斯盆地是地质学上的名称,也称陕甘宁盆地,行政区域横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)。“鄂尔多斯”意为“宫殿部落群”和“水草肥美的地方”。权威的解释,“鄂尔多斯”是蒙语“官帐”的意思。由蒙语翰尔朵(官帐的意思)的复数演变而来。但也有人把成吉思汗死后,其使用过的物品被安放在八个白室中供奉,专门的护陵人繁衍并逐渐形成了一个新的蒙古部落鄂尔多斯部落。其后几百年间,鄂尔多斯部落的蒙古人按时祭奠成吉思汗陵,一直没有离开此地。这样久而久之,这一地区就叫做鄂尔多斯了。历史上的鄂尔多斯地区包括今日伊克昭盟全境,还包括巴彦淖尔盟的河套及和陕北的一部分地区。鄂尔多斯地区西、北、东三面环水,南与古长城相接,形成一个巨大的套子,因此也被称为“河套”。 从所跨地域 鄂尔多斯盆地,其地域跨蒙汉广域,而且绝大部分地域是汉族居住区,为什么把该“盆地”叫蒙语“鄂尔多斯”盆地,而不叫汉语名称。

据传说1905年前后,英国人到此地域勘探石油,最早进入现在的伊克昭盟,鄂尔多斯大草原就是最先踏入的立足地,另外在西方人眼里,亚洲人都是属于蒙古人种序列。所以,自然而然地就把该盆地称之为鄂尔多斯盆地,但也无法考证。 “陕甘宁”盆地在长庆油田会战初期叫得比较响,但随着市场经济的缘故,人们都喜欢“新奇”,“陕甘宁”盆地叫的人越来越少了,加上赶时髦,伊克昭盟改为“鄂尔多斯”市,叫“陕甘宁”盆地的人就更少了。“陕甘宁”也不确切,因为“盆地”跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)地域。总之,这也不是个什么大问题,在中国民族和谐的今天,叫什么都无所谓。 从地质特性看,鄂尔多斯盆地是一个整体升降、坳陷迁移、构造简单的大型多旋回克拉通盆地,基底为太古界及下元古界变质岩系,沉积盖层有长城系、蓟县系、震旦系、寒武系、奥系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第三系、第四系等,总厚5000—10000m。主要油气产层是三叠系、侏罗系和奥系上古升界和下古生界。 从盆地构造特征看 鄂尔多斯盆地石油开发示意图 从盆地构造特征看,西降东升,东高西低,非常平缓,每公里坡降

地层划分

2.1.1 地层划分的依据 地层划分的依据有标志层法、剖面结构及电测曲线组合特征类比法、沉积旋回法、地层厚度法等多种方法综合判识对比,下面就地层划分的依据简要论述如下。 1)主要标志层 长庆油田在鄂尔多斯盆地长期石油勘探开发中在延长组识别出K1-K9共9个可以基本区域对比的标志层,这些标志层可以归为两种类型,一类为与火山喷发物有关的凝灰质岩,另一类为灰黑色泥页岩和油页岩(表2-1);各标志层都有特定的电性组合特征(图2-1)。下面就9个主要标志层的特征及其在研究区域的发育情况简述如下: (1)K1标志层位于长7油层段中部,通常在3 m左右,电性特征突出,均以箱状高伽玛、高声波时差且曲线形态呈梯形、大井径、中低电阻、低感应为特征;K1在本区内厚度变化稳定,岩性特征为灰黑色泥页岩和油页岩,具水平层理,是延长阶长7期湖泊兴盛时的产物,属半深水—深水湖相沉积,其中软体动物和浮游生物甚为丰富发育,微体动物(介形虫)常密集成层,是盆地最重要的优质油源岩;此标志层在鄂尔多斯盆地中南部分布极为稳定,可以作为剖面对比的基准面与构造制图标准层,是地层对比最主要的依据和标志层,是划分延长组长6-长8的区域性标志。 表2-1 鄂尔多斯盆地坪桥地区延长组地层划分表

(2)K2标志层位于长6底部,为长6油层组与长7油层组分界;本区内位于K1之上50 m左右,岩性特征据取芯资料证实为浅黄绿色凝灰质泥岩。区域分布稳定,厚0.5~1.5 m左右,具有高伽玛、高声波时差、中低电阻、低感应,俗称“肥皂片”。 (3)K3标志层位于长6油层组中、下部,其顶为长6-3与长6-2的分界。距长7顶(K2)30~40 m,是控制长6下部的重要标志层,岩性为浅黄绿色凝灰质泥岩,该层厚度在1 m左右,电性特征为低电阻、特低感应、尖刀状高声波时差、大井径、高伽玛值。

鄂尔多斯盆地沉积及构造

鄂尔多斯盆地沉积——构造演化及油气勘探新领域 2002年9月

目录 前言 一.地质背景与构造演化 (一)地质背景 (1) (二)构造演化 (2) 二.鄂尔多斯盆地古生代—中生代沉积演化 (一)奥陶系沉积体系划分及岩相古地理演化 (4) (二)石炭—二叠纪沉积体系划分及岩相古地理演化 (10) (三)中生界沉积体系划分及岩相古地理演化 (18) 三.鄂尔多斯盆地下古生界奥陶系生、储、盖特征及天然气富集规律(三)烃源岩特征 (25) (四)储集岩特征 (33) (五)盖层特征 (44) (六)天然气富集规律……………………………………………………四.尔多斯盆地上古生界生、储特征及天然气富集规律 (一)烃源岩特征 (55) (二)储集岩特征 (56) (三)天然气富集规律 (69) 五.鄂尔多斯盆地中生界生、储特征及石油资源评价 (一)烃源岩特征………………………………………………………… (二)储集岩特征………………………………………………………… (三)石油成藏规律………………………………………………………

前言 本课题以新理论、新思路为指导,以收集、综合分析和总结已有成果为主,重点野外调查和岩芯观察为辅,深化、综合、总结前人研究成果,研究盆地沉积演化历史,确定生储盖组合、结合研究和总结石油地质规律和油气勘探新领域。 为了完成有关研究内容,课题组成员自合同鉴定之后进行了大量的资料收集,露头剖面观测,钻井岩芯观察等工作,完成了大量工作量,具体见表1。 表1 完成工作量一览表 通过一年的工作取得了如下认识 1.确定了奥陶系、石炭—二叠系、中生界三叠—侏罗系沉积体系类型,其中奥陶系主要为碳酸岩沉积,包括4大沉积体系,石炭—二叠系主要为陆源碎屑岩沉积,包括6大沉积体系,中生界侏罗系包括三大沉积体系。 2.详细讨论了各时期岩相古地理特征及演化 3.深入论述了奥陶系、石炭—二叠系及中生界生储留特征,特别是详细讨论了各时代储集岩特征 4.在上述基础上分别讨论了奥陶系、石炭—二叠系及中生界的油气有无勘探目标区,认为今后不同时代油气勘探具有重要的指导意义。

鄂尔多斯盆地论文

鄂尔多斯盆地概况 鄂尔多斯盆地的广义地理界线:北起阴山,南到秦岭,东自吕梁山,西至贺兰山,六盘山一线。 盆地含油气地层主要为侏罗系的延安组合三叠系富含延长植物群的一套地层。 盆地内出露的地层包括:太古界至奥陶系,石炭系至白垩系,第三系和第四系,以陆相中生代地层和第四系黄土最为发育且广泛分布,缺失志留系和泥盆系。 鄂尔多斯盆地发育于鄂尔多斯地台之上,属于地台型沉积构造盆地。 鄂尔多斯地台原是华北隆台的一部分,早古生代由于地幔上拱,拉开了秦岭祁连海槽,使中国古陆解体,分裂成塔里木隆台及扬子地台。华北隆台在中生界侏罗纪末是一个统一的整体,至白垩纪山西地区隆起,随使华北地台与鄂尔多斯地台分离,形成独立的盆地。 鄂尔多斯盆地具有太古界和早元古界变质结晶基底、其上覆以中上元古界、古生界、中生界沉积盖层。 下图为盆地基岩顶面起伏图

鄂尔多斯盆地在多旋回地质历史发展中,在古老的太古宙—古元古代基底岩系之上,自中、 新元古代以来在 5 个不同的地质历史阶段 ,相继发育和形成了 5 种不同类型的原型盆地 ,即中、新元古代张裂型裂陷槽盆地 ,早古生代复合型克拉通坳陷盆地 ,晚古生代—中三叠世联合型克拉通坳陷盆地 ,晚三叠世—白垩纪扭动型大型内陆坳陷盆地及新生代扭 张型周缘断陷盆地。

其中,中、新元古代的原型盆地 ,控制其生成发展的构造体制应是固结稳定古陆块及边缘受上地幔浅层热对流系控制的大规模张裂体系。早古生代 ,原型盆地形成南北两隆(庆阳古隆起、乌兰格尔古隆起) ,东西两凹 ( 米脂凹陷、盐池凹陷) 和中部一鞍 (靖边鞍部隆起) 的古构造格局 ,这是在中、新元古代近南北向的中央构造平台及东西两侧裂陷槽的古构造基础上 ,早古生代克拉通北缘内蒙洋壳、南缘秦岭洋壳扩张-俯冲联合作用形成的东西向构造与之横跨形成的典型复合构造形式。对于这种横跨的复合现象 ,李四光教授曾明确指出 : 只有当横跨褶皱的强度达到势均力敌的时候 ,它们之间的相互关系才显示两组褶皱相交的特征。这种特征是 :一组背斜群沿着它们伸展的方向 ,以同一步调 ,有节奏地一起一伏 ,其俯伏的一线与横跨其上的向斜轴相当 ,齐头昂起的一线与横跨其上的背斜轴相当 ,这样 , 横跨的背斜群就以排成穹隆的形式出现。在这里 ,形成了一组隆起呈东西走向 ,另一组呈南北走向。由此可见 ,早古生代的构造运动是前期古构造运动与后期构造运动共同作用的结果 ,显示继承性和新生性的平衡相持特点。晚古生代—中三叠世 ,初期继承早古生代的构造格局 ( 即南北两隆 ,东西两凹 ,中间一鞍) ,致使中石炭世东西两个分割的凹陷在晚石炭世海侵时首先沿中间鞍部沟通。在该阶段 ,由于受到南北边缘动力学机制共同作用的控制 ,与早古生代的拉张 - 俯冲作用不同 ,主要表现为进一步俯冲 ,并相继表现为弧 - 陆、陆 - 陆碰撞和碰撞造山 ,联合形成南北向收缩挤压作用 ,使克拉通内部强化了东西走向的次级隆起 ( 北部乌兰格尔隆起带、南部麟游隆起带) 、凹陷 (中部盐池—米脂凹陷带) 及定边—吴堡一带区域性东西向构造带的形成和发展。由此说明 ,晚古生代—中三叠世的构造面貌是新生性构造活动改造和克服前期构造变动影响(继承性) 的结果。晚三叠世—白垩纪 ,经历了印支、燕山两期大的构造运动 ,其中印支运动在盆地地史发展中是一次重要转折 ,它实现了盆地由海向陆的转变 ,使盆地自晚三叠世以来进入了大型内陆坳陷的发展史 ,主要表现为大范围差异升降 ,坳陷主体呈北西—北西西方向展布于盆地南缘,它是特提斯洋壳向北俯冲 ,处于欧亚古陆块内部的鄂尔多斯盆地西缘、南缘产生向盆内的挤压和顺时针扭动作用的结果。燕山运动则使盆地古构造格局发生了重大变革 ,原来近东西向的构造形态为此期近南北向隆起、沉降带所叠加。早白垩世 ,形成了西部天池—环县一带南北向凹陷带 ,其东部盆地内展现一幅平缓西倾的大斜坡。此期 ,盆地周缘产生了强烈的折皱、冲断、逆冲推覆构造 ,表明燕山期构造活动达到高峰。盆地中侏罗世—早白垩世的构造演化特点 , 与中国东部发生的强烈岩浆活动和构造变动、构造线方向转为北东—北北东方向有很好的一致性 ,它反映了库拉—太平洋洋壳和欧亚陆块的相互作用, 导致了近南北向左旋剪切运动。新生代以来 ,与中生代盆地整体沉降相反 ,转变为整体隆升 ,

鄂尔多斯盆地地质特征图文稿

鄂尔多斯盆地地质特征文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

鄂尔多斯盆地地质特征鄂尔多斯盆地,北起、大青山,南抵,西至贺兰山、六盘山,东达、太行山,总面积37万平方公里,是我国第二大。 鄂尔多斯盆地是上的名称,也称陕甘宁盆地,横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)。“”意为“宫殿部落群”和“水草肥美的地方”。权威的解释,“鄂尔多斯”是“官帐”的意思。由蒙语翰尔朵(官帐的意思)的复数演变而来。但也有人把成吉思汗死后,其使用过的物品被安放在八个白室中供奉,专门的护陵人繁衍并逐渐形成了一个新的蒙古部落鄂尔多斯部落。其后几百年间,鄂尔多斯部落的按时祭奠,一直没有离开此地。这样久而久之,这一地区就叫做鄂尔多斯了。历史上的鄂尔多斯地区包括今日伊克昭盟全境,还包括的河套及宁夏和的一部分地区。鄂尔多斯地区西、北、东三面环水,南与相接,形成一个巨大的套子,因此也被称为“河套”。 从所跨地域 鄂尔多斯盆地,其地域跨蒙汉广大地域,而且绝大部分地域是汉族居住区,为什么把该“盆地”叫蒙语“鄂尔多斯”盆地,而不叫汉语名称。据传说1905年前后,英国人到此地域勘探,最早进入现在的,就是最先踏入的立足地,另外在西方人眼里,亚洲人都是属于序列。所以,自然而然地就把该盆地称之为鄂尔多斯盆地,但也无法考证。 “陕甘宁”盆地在长庆油田会战初期叫得比较响,但随着市场经济的缘故,人们都喜欢“新奇”,“陕甘宁”盆地叫的人越来越少了,加上赶时髦,伊克昭盟改为“鄂尔多斯”市,叫“陕甘宁”盆地的人就更少了。“陕甘宁”也不确切,因为“盆地”跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)地域。总之,这也不是个什么大问题,在和谐的今天,叫什么都无所谓。

鄂尔多斯盆地简介

鄂尔多斯盆地是一个含油气沉积盆地[24-27]。盆地北以阴山为界,向南经陕西, 至北秦岭;西与六盘山、贺兰山毗邻,向东延伸,至山西吕梁山[7]。盆地横跨内 蒙古、陕西、山西、甘肃、宁夏五省份,总面积约33×104km2。 2.1 大地构造背景及研究区范围 2.1.1 大地构造背景 从大地构造背景来看(图2-1),鄂尔多斯盆地地块北隔河套盆地与内蒙地轴 相望,南与秦岭褶皱带相接;西与北祁连褶皱带为界,至东部鄂尔多斯地块[28]。 图2-1 鄂尔多斯盆地及其邻区构造格局图(据陈刚,1994)构造区划:Ⅰ鄂尔多斯地块;Ⅰ1天环向斜,Ⅰ2东部斜坡,Ⅰ3东南部挠褶带;Ⅱ贺兰断褶带;Ⅲ华北地块南缘构造带:Ⅲ1六盘山-鄂尔多斯南缘过渡带,a 六盘山弧形逆冲构造带;b 南北向构造带;c 鄂尔多斯南缘冲断带;Ⅲ2 祁连—北秦岭带:a 北祁连构造带; b 中祁连构造带; c 南祁连构造带; d 北秦岭带;Ⅳ阿拉善地块(阿拉善隆起);Ⅴ山西地块;Ⅵ伊盟隆起;Ⅶ内蒙加里东海西褶皱带;Ⅷ内蒙隆起。 主要断裂:①离石断裂;②桌子山东断裂;③贺兰山东麓断裂;④地块西南缘边界断裂:(4a)龙首山—查汉布鲁格断裂,(4b)金塔泉—马家滩断裂,(4c)惠安堡—沙井子断裂,(4d)草碧—老龙山—口镇圣人桥断裂;⑤青铜峡—固原断裂;⑥地块南缘过渡带与祁连—北秦岭构造带分界断裂:(6a)北祁连—海原断裂,(6b)宝鸡—洛南—栾川断裂;⑦(华北)地块南缘构造带与南秦岭构造带分界断裂:(7a)临夏—武山断裂,(7b)商县—丹凤断裂。 图例说明:1、祁连—北秦岭变质杂岩(Ar-Pt1),2、一级构造单元分界断裂,3、二、三级构造单元分界 2.1.2 研究范围

鄂尔多斯盆地大牛地复式气田基本地质特征

文章编号:1000-2634(2005)02-0017-05 鄂尔多斯盆地大牛地复式气田基本地质特征 3 曹忠辉 (中国石化华北分公司勘探开发研究院,河南郑州450006) 摘要:大牛地气田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡北部,主要含气层位为石炭系太原组、二叠系山西组和下石盒子组。气田具有石炭系太原组和二叠系山西组二套烃源岩,源岩类型有煤层、暗色泥岩和灰岩;气田具有石炭系太原组障壁砂坝、二叠系山西组三角洲平原分流河道砂和下石盒子组河流相河道砂三套储集体,储集体为低孔、低渗、致密性储层;上石盒子组沉积的湖相厚层泥岩为气田区域盖层,局部盖层有太原组、山西组、下石盒子组沉积的泥质岩,具有多封盖体系;生储盖组合有下生上储式和自生自储式;气田主要发育岩性圈闭;各种的地质特征表明大牛气田为一典型的复式气田。 关键词:鄂尔多斯盆地;大牛地;复式气田;地质特征中图分类号:TE112.323 文献标识码:A 大牛地气田位于内蒙古自治区伊克昭盟伊金霍洛旗、乌审旗和陕西省榆林市交界处,构造位置位于 鄂尔多斯盆地伊陕斜坡北部 [1] (图1)。 图1 气田位置图 大牛地气田钻遇地层有第四系、白垩系、侏罗 系、三叠系、二叠系、石炭系和奥陶系,在该套地层中发育奥陶系上马家沟组、石炭系太原组、二叠系山西组和下石盒子组4套气层。在本区大牛地气田主要指的是石炭系太原组、二叠系山西组和下石盒子组 气层。 1 区域地质 鄂尔多斯盆地是一个长期稳定发育的大型克拉通叠合盆地 [2] ,可分为5个原型盆地发展阶段,即中 晚元古代以浅海碎屑岩和碳酸盐岩发育为主的裂陷槽盆地,早古生代以陆表海碳酸盐岩沉积为主的复合型克拉通坳陷盆地,晚古生代到中三叠世以滨海碳酸盐岩逐渐过渡为碎屑岩台地的联合型克拉通坳陷盆地,晚三叠世到白垩纪的大型内陆湖泊、河流沉积的坳陷盆地,以及新生代内陆河湖断陷充填型周缘断陷盆地。5个原型盆地有不同的沉积体系和沉积特征,形成了三套含油气体系,即下古生界寒武2奥陶系海相碳酸盐岩含油气体系、上古生界石炭系2二叠系海陆交互相含煤碎屑岩含油气体系和中生界内陆湖泊相碎屑岩含油气体系,整个鄂尔多斯盆地为一个典型的复式含油气系统。本文所论及的大牛 地气田为上古生界石炭系—二叠系海陆交互相含煤碎屑岩含油气体系。 2 复式烃源 大牛地气田存在石炭系太原组和二叠系山西组 第27卷 第2期 西南石油学院学报 Vol .27 No .2 2005年 4月 Journal of South west Petr oleu m I nstitute Ap r 2005 3收稿日期:2004-03-09 作者简介:曹忠辉(1968-),男(汉族),河南新野人,工程师,从事气田勘探开发研究工作。

鄂尔多斯盆地地质特征

鄂尔多斯盆地地质特征集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

鄂尔多斯盆地地质特征鄂尔多斯盆地,北起、大青山,南抵,西至贺兰山、六盘山,东达、太行山,总面积37万平方公里,是我国第二大。 鄂尔多斯盆地是上的名称,也称陕甘宁盆地,横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)。“”意为“宫殿部落群”和“水草肥美的地方”。权威的解释,“鄂尔多斯”是“官帐”的意思。由蒙语翰尔朵(官帐的意思)的复数演变而来。但也有人把成吉思汗死后,其使用过的物品被安放在八个白室中供奉,专门的护陵人繁衍并逐渐形成了一个新的蒙古部落鄂尔多斯部落。其后几百年间,鄂尔多斯部落的按时祭奠,一直没有离开此地。这样久而久之,这一地区就叫做鄂尔多斯了。历史上的鄂尔多斯地区包括今日伊克昭盟全境,还包括的河套及宁夏和的一部分地区。鄂尔多斯地区西、北、东三面环水,南与相接,形成一个巨大的套子,因此也被称为“河套”。 从所跨地域 鄂尔多斯盆地,其地域跨蒙汉广大地域,而且绝大部分地域是汉族居住区,为什么把该“盆地”叫蒙语“鄂尔多斯”盆地,而不叫汉语名称。据传说1905年前后,英国人到此地域勘探,最早进入现在的,就是最先踏入的立足地,另外在西方人眼里,亚洲人都是属于序列。所以,自然而然地就把该盆地称之为鄂尔多斯盆地,但也无法考证。 “陕甘宁”盆地在长庆油田会战初期叫得比较响,但随着市场经济的缘故,人们都喜欢“新奇”,“陕甘宁”盆地叫的人越来越少了,加上赶时髦,伊克昭盟改为“鄂尔多斯”市,叫“陕甘宁”盆地的人就更少了。“陕甘宁”也不确切,因为“盆地”跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)地域。总之,这也不是个什么大问题,在和谐的今天,叫什么都无所谓。

神东地层

1.4 区域地质概述 1.4.1 地层 神东煤炭基地神东矿区位于陕西省神木县、府谷县、内蒙古自治区东胜市(现鄂尔多斯市)。区域地层划属华北地层区鄂尔多斯盆地分区东胜~环县小区,区内绝大部分被新生界松散~半固结沉积物所覆盖,基岩沿河谷两岸出露,出露的地层由老至新依次为中生界三叠系、侏罗系、白垩系、新生界第三系、第四系等,区域地层系统(详见表区域地层系统一览表)。 表1-6 区域地层系统一览表

1.4.2 构造 本区处于鄂尔多斯盆地次级构造单元陕北斜坡北部,陕北斜坡被围于西部天环坳陷、北部伊盟隆起、东部晋西挠折等构造体系之中。 1.4.3 开采煤层 区域上有侏罗系、三叠系和石炭~二叠系三个含煤岩系,神东矿区主要为侏罗系延安组含煤岩段。其主要可采煤层详见表1-7(可采煤层特征一览)。 表1-7 可采煤层特征一览表

1.4.4 区域水文地质概况 神东矿区水文地质条件受地质构造、地貌条件和气候特点的控制。大地构造是控制区内承压水水文地质条件的主要因素,而地貌特征是决定本区潜水水文地质条件的主要因素,气候特点直接影响潜水的动态变化。 鄂尔多斯中台坳是一个中生代的构造盆地,盆地内在达拉特旗境内的乌兰格尔一带有一近东西向延伸的古老基底的隆起,在鄂尔多斯地区它是个阻水构造。隆起以北深部地下水向北运动,最终补给黄河,隆起以南深部地下水向南运动,排泄给区外的乌审旗和陕西境内。浅层地下水则以东胜梁为分水岭,分水岭以北除一部分补给了深层地下水外,大部分补给了库布其沙漠或排泄于黄河,分水岭以南分为两个部分,一部向南东方向运动,最终排于乌兰木伦河及其支流(黄河水系),另一支则缓慢的向南西方向运动,排泄给内陆水系及其湖泊红海子、红碱淖等地表水体。 区域地下水主要靠大气降水补给,大气降水一部分通过松散砂层渗入地下补给了浅层地下水,另一部分通过沟谷排泄于区外,第三部分通过蒸发作用而消耗掉。另外由于区内气候特点所决定的昼夜温差所形成的大气凝结水也是区内地下水一种补给来源。因此,气候条件是控制浅层地下水动态变化和补给源的主要因素。

鄂尔多斯盆地地质特征

鄂尔多斯盆地地质特征文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

鄂尔多斯盆地地质特征鄂尔多斯盆地,北起、大青山,南抵,西至贺兰山、六盘山,东达、太行山,总面积37万平方公里,是我国第二大。 鄂尔多斯盆地是上的名称,也称陕甘宁盆地,横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)。“”意为“宫殿部落群”和“水草肥美的地方”。权威的解释,“鄂尔多斯”是“官帐”的意思。由蒙语翰尔朵(官帐的意思)的复数演变而来。但也有人把成吉思汗死后,其使用过的物品被安放在八个白室中供奉,专门的护陵人繁衍并逐渐形成了一个新的蒙古部落鄂尔多斯部落。其后几百年间,鄂尔多斯部落的按时祭奠,一直没有离开此地。这样久而久之,这一地区就叫做鄂尔多斯了。历史上的鄂尔多斯地区包括今日伊克昭盟全境,还包括的河套及宁夏和的一部分地区。鄂尔多斯地区西、北、东三面环水,南与相接,形成一个巨大的套子,因此也被称为“河套”。 从所跨地域 鄂尔多斯盆地,其地域跨蒙汉广大地域,而且绝大部分地域是汉族居住区,为什么把该“盆地”叫蒙语“鄂尔多斯”盆地,而不叫汉语名称。据传说1905年前后,英国人到此地域勘探,最早进入现在的,就是最先踏入的立足地,另外在西方人眼里,亚洲人都是属于序列。所以,自然而然地就把该盆地称之为鄂尔多斯盆地,但也无法考证。 “陕甘宁”盆地在长庆油田会战初期叫得比较响,但随着市场经济的缘故,人们都喜欢“新奇”,“陕甘宁”盆地叫的人越来越少了,加

上赶时髦,伊克昭盟改为“鄂尔多斯”市,叫“陕甘宁”盆地的人就更少了。“陕甘宁”也不确切,因为“盆地”跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)地域。总之,这也不是个什么大问题,在和谐的今天,叫什么都无所谓。 从地质特性看,鄂尔多斯盆地是一个整体升降、坳陷迁移、构造简单的大型多旋回克拉通盆地,基底为太古界及下变质岩系,沉积盖层有长城系、蓟县系、震旦系、寒武系、、石炭系、、三叠系、、白垩系、第三系、第四系等,总厚5000—10000m。主要油气产层是三叠系、侏罗系和奥陶系上古升界和下。 从盆地构造特征看 鄂尔多斯盆地石油开发示意图 从盆地构造特征看,西降,东高西低,非常平缓,每公里坡降不足1°。从盆地油气聚集特征讲是半盆油,满盆气,北气、上油下气。具体讲,面积大、分布广、复合连片、多层系。纵向说含油层系有“四层楼”之说,因此,这个盆地有之誉。 鄂尔多斯盆地地形模型 鄂尔多斯盆地位于中国中西部地区,为中国第二大,其、、三种资源探明储量均居全国首位,石油资源居全国第四位。此外,还含有、、、水泥灰岩、、、、等其他矿产资源。 盆地具有地域面积大、广、能源矿种齐全、资源潜力大、储量规模大等特点。盆地内石油总约为86亿吨,主要分布于盆地南部10万平方公里的范围内,其中占总储量78.7%,占总储量19.2%,宁夏占总储量

鄂尔多斯盆地构造发展史

鄂尔多斯盆地构造发展史 摘要 本文主要介绍鄂尔多斯盆地构造发展史 鄂尔多斯陆块的地质发展史经历了几个主要时期,自太古代以来的各期构造活动对陆块的发生和发展都产生了不同程度的影响。从该陆块的发生、发展的整个历史过程来看,鄂尔多斯陆块经历古老结晶基底岩系发育和古生代盖层沉积阶段,到中新生代坳陷盆地阶段,最终由于喜马拉雅运动的影响,陆块整体抬升,铸就了目前的高原地貌形态。 关键字鄂尔多斯盆地加里东运动印支运动

鄂尔多斯盆地地质发展史 鄂尔多斯陆块,现代地貌上的表现为高原,它的发生发展历史,依然可以追朔到早在35亿年的地质历史时期,它和地球上所有大陆一样,都经历了复杂的论海桑田的发展历史,以下是鄂尔多斯盆地的地层表。 鄂尔多斯盆地地层表(表1-1) 地层时代 厚度(m)岩性描述 界系统组符号 新生界第 四 系 全 新 统 Q4 60 黄褐色砂质粘土及砾石层 上 更 新 统 Q3 80 黄灰色、土黄色黄土、亚粘土 中 更 新 统 Q2 130 灰黄、浅褐黄色粉质黄土 下 更 新 统 Q1 10 浅棕黄色砂质粘土、底为砂砾岩 上 第 三 系 上 新 统 N2 690 三趾马红土,土黄色泥质粉砂、砂岩 中 新 统 N1 960 橙黄、灰绿色、泥质粉砂岩及粉砂质泥岩 下 第 三 系 渐 新 统 E3 700 上部为钙质粉砂岩、下部为淡黄色泥质砂岩、砂岩 互层 始 新 统 E2 270 砖红色厚层、块状中~细粒砂岩 中生界下 白 垩 志 丹 系 泾 川 组 K1Z6 120 上部桔红棕黄、灰绿、色砂岩为主夹泥灰岩,下部砂 质泥岩为主

系罗 汉 洞 组 K1Z5 180 中至厚层状桔红、土黄色交错层砂岩,夹少量泥岩环 河组K1Z4 240 黄绿色砂质泥岩与灰白色、暗棕黄色砂岩、粉砂岩 互层 华 池 组 K1Z3 290 灰紫、浅棕色砂岩夹灰紫、灰绿色泥岩 洛 河 组 K1Z2 400 桔红色块状交错层砂岩,局部夹粉砂岩 宜 君 组 K1Z1 50 杂色砾岩层 侏罗系上 统 芬 芳 河 组 J3f 1100 棕红、紫灰色块状砾岩、巨砾岩夹砂岩、泥质粉砂 岩 紫红色泥岩、顶部为泥灰岩,底部为灰黄色细砂岩 中 统 安 定 组 J2a 250 直 罗 组 J2z 300 灰绿、紫红色泥岩与浅灰色砾岩互层,上部泥岩为 主,底部为砂砾岩 下 统 延 安 组 JIy 300深灰、灰黑色泥岩与灰色砂岩互层夹多煤层,底部为 厚层砂岩 富 县 组 JIf 100 厚层块状沙砾岩夹紫红色泥岩或两者成相变关系 三叠系上 统 延 长 组 T3y5 200瓦窑堡煤系,灰绿色泥沙岩夹粉细砂岩、炭质页岩及 煤层 T3y4 250 厚层、块状灰绿色中细粒砂岩夹粉砂质泥岩及煤层T3y3 300 上部以泥岩、粉砂质泥岩为主,中部细砂岩为主,下 部炭质页岩、油页岩发育

鄂尔多斯盆地天然气地质特征

鄂尔多斯盆地天然气地质特征 主讲:马振芳 长庆油田分公司勘探部 一、盆地勘探概况 (一)盆地概况:是中国第二大沉积盆地,盆地范围北起阴山,南抵秦岭,西至六盘山,东达吕梁山。盆地面积37万km2,本部面积25万km2。行政区划分:内蒙15万km2,陕西11万km2。地形地貌:北部为沙漠、草原及丘陵区,地势相对平坦,平均海拔 1200-1350m;南部为黄土塬。 (二)地质概况 1.盆地演化:是典型的克拉通盆地,基底为太古界及下元古界变质岩系。盆地演化经 历了五个阶段,天然气主要在晚古生代,石油主要在中生代。 2.构造单元划分:主要依据白垩系划分六个二级构造单元。主要特征为南油北气。 a.伊盟隆起:主要发育构造油气藏。 b.天环坳陷:主要发育构造、地层油气藏。 c.伊陕斜坡:主要发育古地貌油气藏和岩性油气藏。 d.渭北隆起:主要发育构造油气藏。 e.晋西挠褶带:发育构造油气藏。 f.西缘掩冲带:发育构造油气藏。 3.地层:除缺失上奥陶系(O)、志留系(S)、泥盆系(D)外,其余地层均发育存在。 沉积岩厚度平均约6000m,纵向上具有“上油下气”的特征,即中生界产油,古生 界产气,天然气主要分布在山西组、太原组和马家沟组。部分地区本溪组也有。 4.含气层系:主要有两套层系十八个地层组。 下古生界:以奥陶系(O)马家沟组顶部马五1~马五4白云岩气田为主。 上古生界:以二叠系(P)、石炭系(C)砂岩气田为主。二叠系又以石盒子组盒8底 部砂岩、山西组山2、太原组太1砂岩为主要产气层;石炭系以本溪组底部砂岩为 主要产气层。 (三)勘探历史阶段:1907年第一口油井到现在近百年历史。分六个阶段: 1.1907年~1949年:延1井发现油苗经历了清末官办期(1907年~1911年)和中美合 办期(1911年~1919年)。 2.1949年~1969年:构造指导期,发现断层。 3.1970年~1979年:长庆油田会战阶段,第一个储量增长阶段。 4.1980年~1989年:调整稳定阶段,在三角洲理论指导下找油,为第二个储量增长高 峰期。 5.1989年~1999年:油气并举,协调发展阶段。 6.1999年~现在:油气快速发展阶段。 二、天然气勘探成果:发现古生界靖边气田、榆林气田、苏里格气田、乌审旗气田、子洲气田、胜利井气田等8个气田1.4万亿m3,其中下古生界0.43万亿m3,上古生界1.00万亿m3。可采储量0.913538万亿m3。 1.靖边气田:构造位置为伊陕斜坡中部,地理位置为靖边、横山、安塞。发现井为陕 参1井,也是长庆天然气的发现井,为岩溶古地貌气藏。探明储量4699.96×108m3,