(完整版)解析减数分裂中的变异情况.doc

减数分裂中变异的发生情况知识点清单

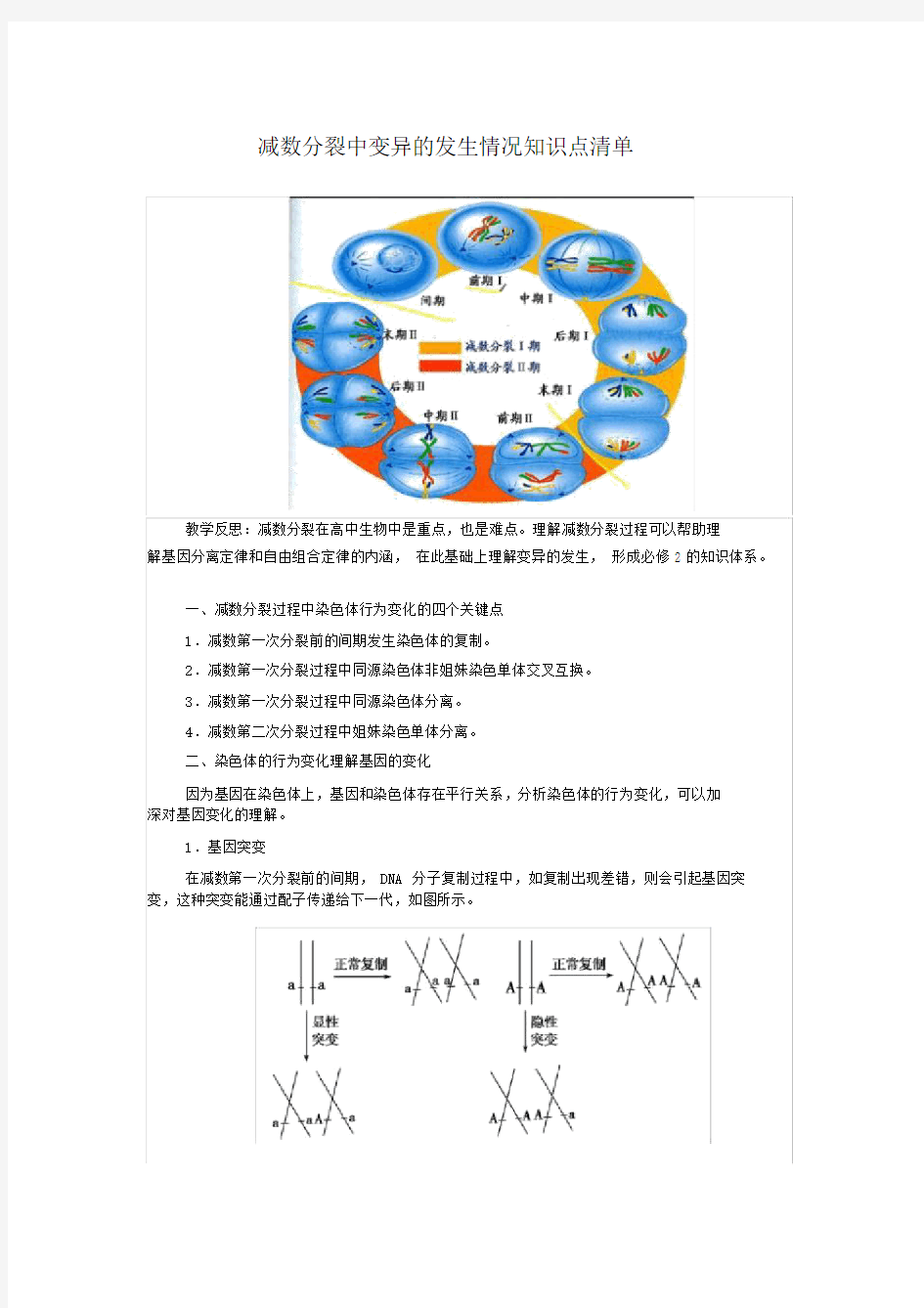

教学反思:减数分裂在高中生物中是重点,也是难点。理解减数分裂过程可以帮助理

解基因分离定律和自由组合定律的内涵,在此基础上理解变异的发生,形成必修 2 的知识体系。

一、减数分裂过程中染色体行为变化的四个关键点

1.减数第一次分裂前的间期发生染色体的复制。

2.减数第一次分裂过程中同源染色体非姐妹染色单体交叉互换。

3.减数第一次分裂过程中同源染色体分离。

4.减数第二次分裂过程中姐妹染色单体分离。

二、染色体的行为变化理解基因的变化

因为基因在染色体上,基因和染色体存在平行关系,分析染色体的行为变化,可以加

深对基因变化的理解。

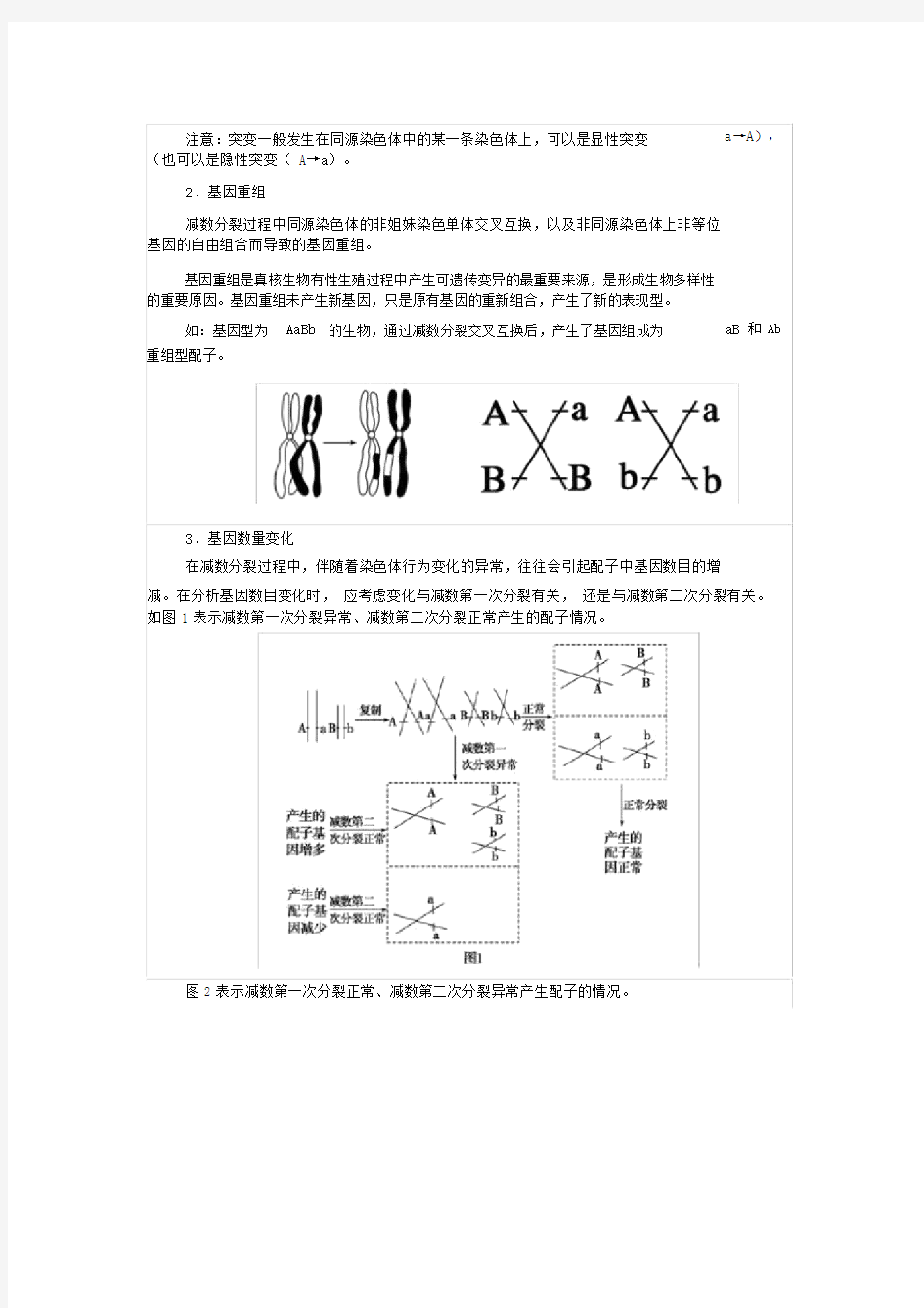

1.基因突变

在减数第一次分裂前的间期, DNA 分子复制过程中,如复制出现差错,则会引起基因突变,这种突变能通过配子传递给下一代,如图所示。

a→A),注意:突变一般发生在同源染色体中的某一条染色体上,可以是显性突变

(也可以是隐性突变( A→a)。

2.基因重组

减数分裂过程中同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换,以及非同源染色体上非等位

基因的自由组合而导致的基因重组。

基因重组是真核生物有性生殖过程中产生可遗传变异的最重要来源,是形成生物多样性

的重要原因。基因重组未产生新基因,只是原有基因的重新组合,产生了新的表现型。

如:基因型为AaBb 的生物,通过减数分裂交叉互换后,产生了基因组成为aB 和Ab 重组型配子。

3.基因数量变化

在减数分裂过程中,伴随着染色体行为变化的异常,往往会引起配子中基因数目的增

减。在分析基因数目变化时,应考虑变化与减数第一次分裂有关,还是与减数第二次分裂有关。

如图 1 表示减数第一次分裂异常、减数第二次分裂正常产生的配子情况。

图 2 表示减数第一次分裂正常、减数第二次分裂异常产生配子的情况。

4.常染色体上的基因与性染色体组合在一起的异常变化

若亲代为AaX B Y ,则子代配子情况如下:

(1)若配子中出现 Aa 或 XY 在一起,则减Ⅰ分裂异常。

(2)若配子中 A- a 分开, X - Y 分开,出现两个 AA/aa 或两个 XX/YY 则是减Ⅱ分裂异常。

(3)若配子中无性染色体或无A 也无 a,则既可能减Ⅰ也可能减Ⅱ分裂异常。

遗传变异和进化

遗传、变异和进化(1) 1 DNA是主要的遗传物质 1.1 证明遗传物质是DNA的经典实验:(物质的提取、分离和鉴定的实验技术) 肺炎双球菌的转化实验:从F.Griffith到O.Avery 噬菌体侵染细菌的实验:放射性同位素35S和32P标记法的应用 1.2 RNA也是遗传物质(烟草花叶病毒的重建实验) 2 DNA的分子结构和复制 简介:生命科学史上的划时代突破——沃森-克立克模型的建立 2.1 DNA的双螺旋结构 两条长链,反向平行,碱基配对,互为补充;氢键的遗传学意义碱基互补配对原则及变式理解: 例1:已知某DNA分子一条链上,其互补链上和整个DNA分子中,的值分别为多少? 例2:已知某DNA分子一条链上,其互补链上和整个DNA分子中,的值分别为多少? DNA分子的多样性和特异性(碱基序列的千变万化与特定序列) 2.2 DNA分子的自我复制 复制的概念、时期、过程要点 DNA半保留复制的实验——DNA梯度离心实验 3 基因的表达 4.1 基因的概念——具有遗传效应DNA片段 4.3 基因控制蛋白质的合成:遗传信息的转录和翻译 遗传信息流动的规律——中心法则 4 基因的结构 4.1 原核细胞的基因结构:包括分为非编码区(调控序列)和编码区(编码序列呈连续性)4.2 真核细胞的基因结构 非编码区:有调控作用的核苷酸序列(如RNA聚合酶结合位点) 编码区:具有不连续性,含有若干个外显子和内含子 4.3 人类基因组研究——人类“生命天书”的解读 人类基因组包含24条染色体(22条常染色体和X、Y染色体)上约30亿个碱基对,估计3~4万个蛋白质编码基因(只占整个基因组的2%)。 需要绘制4张图:遗传图、物理图、序列图和转录图。 4.4 人类基因组研究的重大意义 5 基因工程简介 5.1 基因操作的基本工具 工具酶:限制性内切酶(基因“剪刀”的专一性)、DNA连接酶(基因的“针线”)运载体(常用的是细菌质粒;必备的3个条件)

染色体异常的减数分裂、遗传题归类分析

个性化作业①2015年10月10日编辑 【染色体异常的减数分裂、遗传题归类分析】 【例析】(2011·四川卷·31·II)小麦的染色体数为42条。下图表示小麦的三个纯种品系的部分染色体及基因组成:I、II表示染色体,A为矮杆基因,B为抗矮黄病基因,E为抗条斑病基因,均为显性。乙品系和丙品系由普通小麦与近缘种偃麦草杂交后,经多代选育而来(图中黑色部分是来自偃麦草的染色体片段)。 (1)乙、丙系在培育过程中发生了染色体的变异。该现象如在自然条件下发生,可为提供原材料。 (2)甲和乙杂交所得到的F1自交,所有染色体正常联会,则基因A与a可随的分开面分离。F1自交所得F2中有种基因型,其中仅表现抗矮黄病的基因型有种。(3)甲与丙杂交所得到的F1自交,减数分裂中I甲与I丙因差异较大不能正常配对,而其它染色体正常配对,可观察到个四分体;该减数分裂正常完成,可产生种基因型的配子,配子中最多含有条染色体。 (4)让(2)中F1与(3)中F1杂交,若各种配子的形成机会和可育性相等,产生的种子均发育正常,则后代植株同时表现三种性状的几率为。 【解析】这道题综合考查了遗传的基本规律、染色体变异、减数分裂以及进化等相关知识,考查了学生的理解能力、获取信息能力和综合运用能力。 乙细胞中,普通小麦的Ⅱ号染色体上,B基因所在的打阴影部分的染色体片段来自于偃麦草,偃麦草与普通小麦属于两个不同的物种,没有同源染色体,所以乙在培育的过程中发生了染色体片段由偃麦草的染色体转移到了它的非同源染色体即普通小麦的Ⅱ号染色体上,这属于染色体结构变异,同理,丙系在培育的过程中也发生了染色体结构变异。依据现代生物进化理论,染色体变异能为 生物进化提供原材料。 甲和乙杂交所得到的F1,其细胞内染色体组成如右图,F1的基因型为ⅠAⅠaⅡBⅡO,A 与a是位于一对同源染色体上的等位基因,在减数第一次分裂的后期,会随着同源染色体 的分离而分离。F1所有染色体正常联会,且A、B两基因独立遗传,所以F1自交所得F2有9 种基因型,即ⅠAⅠAⅡBⅡB、ⅠAⅠAⅡBⅡO、ⅠAⅠaⅡBⅡB、ⅠAⅠaⅡBⅡO、ⅠaⅠaⅡBⅡB、ⅠaⅠa ⅡBⅡO、ⅠAⅠAⅡOⅡO、ⅠAⅠaⅡOⅡO和ⅠaⅠaⅡOⅡO。其中仅表现抗矮黄病的只有ⅠaⅠaⅡBⅡB和ⅠaⅠaⅡB ⅡO两种基因型。 甲和丙杂交所得到的F1,其细胞内染色体组成如右图,F1的基因型为ⅠAOⅠaEⅡ0ⅡO,除了I甲与I 丙因差异较大不能正常配对形成四分体外,其余20对同源染色体的正常配对,各形成1个四分体,所以可观察到20个四分体。在减数分裂形成配子的过程中,有可能I甲与I丙没有平均分配到两 个次级性母细胞中,而是进入到了同一个次级性母细胞中,这样就会形成ⅠAOⅠaEⅡ0与Ⅱ0 两种基因型的配子;也有可能I甲与I丙平均分配到两个次级性母细胞中,这样就会形成

高中生物复习精讲精练三种可遗传变异的比较

课题55:三种可遗传变异的比较 【课标要求】染色体结构变异和数目变异。 【考向瞭望】容易出现考查基因突变内涵的题目,渗透基因重组与基因突变两个概念的比较与整合。 【知识梳理】 基因重组基因突变染色体变异 概念因基因的重新组合而产生的变异 基因结构的改变,包括DNA碱 基 对的增添、缺失和替换 染色体结构或数 目变 化而引起的变异 类型①非同源染色体上的非等位基因 自由组 合②同源染色体上的非姐妹染色 单体之 间交叉互换 ①自然状态下发生的——自然 突变 ②人为条件下发生的——诱发 突变 ①染色体结构变 异 ②染色体数目变 异 适用范围真核生物进行有性生殖产生配子 时在核 遗传中发生 任何生物均可发生(包括原 核、真 核生物及非细胞结构的生物) 真核生物核遗传 中发 生 产生结果只改变基因型,未发生基因的改 变,既 无“质”的变化,也无“量”的 变化 产生新的基因,发生基因“种 类” 的改变或“质”的改变,但量 未变 可引起基因“数 量” 上的变化 意义形成多样性的重要原因,对生物 进化有 十分重要的意义 生物变异的根本来源,提供生 物进 化的原始材料 对生物进化有一 定意 义 育 种应用 杂交育种诱变育种 单倍体、多倍体 育种 二、单倍体育种与多倍体育种比较 单倍体育种多倍体育种 原理染色体数目以染色体组形式成倍减 少,然后 再加倍从而获得纯种 染色体数目以染色体组形式成倍增加 方法花药离体培养获得单倍体,再用秋水 仙素处 理幼苗 秋水仙素处理正在萌发的种子或幼苗 优 点 明显缩短育种年限器官大,营养成分含量高,产量增加 缺点技术复杂,需要与杂交育种配合 适用于植物,动物难以开展。多倍体植物生长 周期延 长,结实率降低 举例

2021版新人教版新高考生物一轮复习加强提升练:3减数分裂与有丝分裂可遗传变异DNA复制的关系

加强提升课(3) 减数分裂与有丝分裂、可遗传变异、DNA复制 的关系 1.(2020·江西南昌一模)一般情况下,下列关于有丝分裂与减数分裂的结论,正确的是 ( ) A.有丝分裂和减数分裂均通过DNA复制形成两套完全相同的核基因 B.有丝分裂和减数分裂过程中都发生一次着丝点分裂导致染色体消失 C.有丝分裂与减数分裂过程中同源染色体的行为相同,染色体数目变化不相同 D.有丝分裂产生的子细胞基因型相同,减数分裂产生的子细胞基因型各不相同 解析:选A。基于DNA分子的半保留复制特点,有丝分裂和减数分裂均通过DNA复制形成两套完全相同的核基因,A正确;有丝分裂后期和减数第二次分裂后期都发生着丝点分裂,姐妹染色单体分开,形成两条子染色体,B错误;减数第一次分裂存在同源染色体的联会和分离行为,而有丝分裂不存在同源染色体的联会和分离行为,C错误;减数分裂过程中,若不考虑突变和交叉互换,则来自同一个次级精(或卵)母细胞的两个细胞的基因型相同,D错误。 2.(2020·山东青岛期初调研)下图为某动物睾丸中不同细胞的分裂图像,下列说法错误的是( ) A.进行减数分裂的细胞为②④ B.①②③细胞均含有同源染色体 C.③细胞的子细胞称为初级精母细胞 D.④中可能发生等位基因的分离 解析:选C。图中①③分别为有丝分裂后期和中期细胞,②④分别为减Ⅰ中期和减Ⅱ后期细胞,A正确;图中①②③细胞均含有同源染色体,④细胞没有同源染色体,B正确;有丝分裂产生的子细胞不能是初级精母细胞,C错误;若发生过基因突变或交叉互换,则减Ⅱ后期姐妹染色单体分开形成两条染色体的过程中可能发生等位基因的分离,D正确。 3.某哺乳动物的一个初级精母细胞经过减数分裂后产生了染色体数目全部不正常的配子,最可能的原因是( ) A.该细胞减数第一次分裂时,有一对同源染色体不发生分离;减数第二次分裂正常B.该细胞减数第一次分裂时,四分体中的非姐妹染色单体之间交换相应的片段;减数

遗传学课后习题答案

第一章绪论 本章习题 1.解释下列名词:遗传学、遗传、变异。 答:遗传学:是研究生物遗传和变异的科学,是生物学中一门十分重要的理论科学,直接探索生命起源和进化的机理。同时它又是一门紧密联系生产实际的基础科学,是指导植物、动物和微生物育种工作的理论基础;并与医学和人民保健等方面有着密切的关系。 遗传:是指亲代与子代相似的现象。如种瓜得瓜、种豆得豆。 变异:是指亲代与子代之间、子代个体之间存在着不同程度差异的现象。如高秆植物品种可能产生矮杆植株:一卵双生的兄弟也不可能完全一模一样。 2.简述遗传学研究的对象和研究的任务。 答:遗传学研究的对象主要是微生物、植物、动物和人类等,是研究它们的遗传和变异。 遗传学研究的任务是阐明生物遗传变异的现象及表现的规律;深入探索遗传和变异的原因及物质基础,揭示其内在规律;从而进一步指导动物、植物和微生物的育种实践,提高医学水平,保障人民身体健康。 3.为什么说遗传、变异和选择是生物进化和新品种选育的三大因素? 答:生物的遗传是相对的、保守的,而变异是绝对的、发展的。没有遗传,不可能保持性状和物种的相对稳定性;没有变异就不会产生新的性状,也不可能有物种的进化和新品种的选育。遗传和变异这对矛盾不断地运动,经过自然选择,才形成形形色色的物种。同时经过人工选择,才育成适合人类需要的不同品种。因此,遗传、变异和选择是生物进化和新品种选育的三大因素。 4. 为什么研究生物的遗传和变异必须联系环境? 答:因为任何生物都必须从环境中摄取营养,通过新陈代谢进行生长、发育和繁殖,从而表现出性状的遗传和变异。生物与环境的统一,是生物科学中公认的基本原则。所以,研究生物的遗传和变异,必须密切联系其所处的环境。 5.遗传学建立和开始发展始于哪一年,是如何建立? 答:孟德尔在前人植物杂交试验的基础上,于1856~1864年从事豌豆杂交试验,通过细致的后代记载和统计分析,在1866年发表了"植物杂交试验"论文。文中首次提出分离和独立分配两个遗传基本规律,认为性状传递是受细胞里的遗传因子控制的,这一重要理论直到1900年狄·弗里斯、柴马克、柯伦斯三人同时发现后才受到重视。因此,1900年孟德尔遗传规律的重新发现,被公认为是遗传学建立和开始发展的一年。1906年是贝特生首先提出了遗传学作为一个学科的名称。 6.为什么遗传学能如此迅速地发展?

减数分裂过程异常的情况分析-高考生物热点题型提分策略(解析版)

减数分裂过程异常的情况分析 1.正推法推断细胞分裂过程中产生异常细胞的原因 (1)同源染色体不分离:在减数第一次分裂后期,同源染色体不分离导致产生的次级精(卵)母细胞异常,进而使产生的配子全部异常。 (2)姐妹染色单体不分离:在减数第二次分裂后期,姐妹染色单体不分离,导致产生的配子有一半异常。 (3)纺锤体形成受阻:低温诱导或秋水仙素处理,使有丝分裂过程中纺锤体的形成受阻,导致体细胞内染色体数目加倍,形成多倍体细胞。 2.逆推法推断异常细胞产生的原因 (1)若配子中出现Aa或XY在一起时,则一定是减Ⅰ分裂异常。 (2)若配子中A与a、X与Y分开,但出现了两个AA/aa或两个XX/YY的配子,则一定是减Ⅱ分裂异常。 (3)若出现AAa或Aaa或XXY或XYY的配子时,则一定是减Ⅰ和减Ⅱ分裂均异常。 (4)若配子中无A和a或无X B和Y时,则可能是减Ⅰ或减Ⅱ分裂异常。 一、选择题 1.下列关于配子基因型异常发生时期的判断,正确的是 【解析】A项中配子基因型异常发生时期主要在减数第一次分裂前的间期DNA复制过程中;B项中配子基因型发生异常时期在减数第一次分裂时期;D项中配子基因型发生异常是在减数第一次分裂及减数第二次分裂时期。 2.母亲正常,父亲是色盲患者,他们生了一个孩子既是红绿色盲又是XYY的患者,从根本上说,这个孩子患红绿色盲的病因与父母中的哪一方有关?染色体组成是XYY的病因发生在什么时期 A.与母亲有关、减数第二次分裂 B.与父亲有关、减数第二次分裂

C.与父母亲都有关、受精作用 D.与母亲有关、减数第一次分裂 【答案】A 【解析】根据一对正常的夫妇生了一个红绿色盲的患者(X a YY),推断该夫妇的基因型为X A X a、X a Y。因此,患红绿色盲小孩的色盲基因来自其母亲,YY染色体来自父亲。由于减数第一次分裂过程中同源染色体分离,减数第二次分裂过程中染色单体成为染色体,YY染色体只能是在减数第二次分裂过程中Y 染色体异常分离而进入同一极所致。综上分析,A选项正确,BCD错误。故选:A。 3.下表为人体从一个卵原细胞开始发生连续生理过程时细胞染色体组数的变化及各阶段相关特点描述。下列说法正确的是 A.甲和丙过程发生的突变和基因重组为生物进化提供了原材料 B.甲过程DNA复制一次,细胞分裂两次,产生四个生殖细胞 C.乙过程体现了细胞膜的信息交流功能,丁过程mRNA不同决定细胞功能不同 D.人类的超雄(47,XYY)综合征个体的形成与甲过程中同源染色体行为异常有关 【答案】C 【解析】分析表格:经过甲过程染色体组数减半,且该过程需要性激素的作用,说明甲是减数分裂过程; 经过乙过程染色体组数目加倍,说明乙表示受精作用;经过丙过程染色体组数不变,且该过程不会导致遗传信息改变,说明丙是有丝分裂过程;经过丁过程细胞功能趋向专门化,说明丁是细胞分化过程。A、丙为细胞有丝分裂过程,该过程不会发生基因重组,A错误;B、一个卵原细胞只产生1个卵细胞,B 错误;C、乙表示受精作用,该过程体现了细胞膜的信息交流功能,丁是细胞分化过程,该过程mRNA 不同决定细胞功能不同,C正确;D、XYY的形成是由于产生了YY的精子,这是减数第二次分裂后期时两条Y染色体未分离,与同源染色体行为异常无关,D错误。 4.下图为一个基因型为AaBb(两对基因独立遗传)的精原细胞产生的两个次级精母细胞的分裂图形,则该减数分裂过程发生了

遗传变异模拟练习题

10.下列有关染色体、DNA、基因关系的描述正确的是 A.染色体的主要成分是蛋白质 B.1条染色体上含有多个DNA C.一个DNA分子就是一个基因 D.基因是有遗传效应的DNA片段 11. 胎儿性别鉴定在内地属于违法的行为,但在香港却是合法的。众多中介机构瞄准这一商机,推出了“寄血验子”业务:在内地抽取孕妇血液送往香港,进行“母血Y 染色体基因检测”妊娠开始后,随着胎儿的发育,少量胎儿的遗传物质会经胎盘屏障进入母 体血液中。“母血Y 染色体基因检测”的目的就是“鉴定胎儿性别”。下列有关描述错误 ..的是 A.性别鉴定是导致我国人口男女比例失调的一个重要因素 B.未怀孕的女性体内也能检测到Y染色体基因 C.若在孕妇血液中检测到Y染色体基因,胎儿一定是男性 D.胎儿性别是在形成受精卵时就决定了的 12.右图为鲸的部分演化历程,下列叙述正确的是 A.鲸四肢的变异是定向的 B.鲸的进化与遗传、变异无关 C.鲸鳍的出现是自然选择的结果 D.鲸四肢的变异都有利于适应环境 4.在周口店太平山北坡,科学工作者在考察中发现了一批珍贵的啮齿类化石,分布在甲、乙、丙三个不同地层中如图 1 所示。一般情况下这些地层中化石结构从简单到复杂依次是 A.甲、乙、丙B.丙、乙、甲C.乙、甲、丙D.丙、甲、乙 11.斑马由原马进化而来,每匹斑马的黑白条纹都有细微差异。研究表明,斑纹既可以产生视觉假象迷惑捕食者,也可以比纯色的马更好的抵御蚊虫叮咬。下列叙述正确的是 A.每匹斑马的黑白条纹都有细微差异体现了物种多样性B.斑纹的产生是为了躲避天敌和虫害而产生的定向变异C.斑马产生的所有变异都是对其有利的D.遗传变异和环境的共同作用导致了斑马的进化 "",生物学家发现有一种百合的花无花瓣,认为它们是从远古祖先中那些有花瓣的百合进化而来的,下列分析不合理的是 A无花瓣的百合无法完成传粉受精B百合存在有花瓣和无花瓣的变异 C百合有无花瓣是选择作用的结果C现存的无花瓣百合也可适应环境 10.长期使用抗生素,抗生素的杀菌效果下降。其原因是

遗传学课后作业题目及答案

第一章绪论 1、解释下列名词:遗传学、遗传、变异。 答:遗传学:就是研究生物遗传与变异的科学,就是生物学中一门十分重要的理论科学,直接探索生命起源与进化的机理。同时它又就是一门紧密联系生产实际的基础科学,就是指导植物、动物与微生物育种工作的理论基础;并与医学与人民保健等方面有着密切的关系。 遗传:就是指亲代与子代相似的现象。如种瓜得瓜、种豆得豆。 变异:就是指亲代与子代之间、子代个体之间存在着不同程度差异的现象。如高秆植物品种可能产生矮杆植株:一卵双生的兄弟也不可能完全一模一样。 2、简述遗传学研究的对象与研究的任务。 答:遗传学研究的对象主要就是微生物、植物、动物与人类等,就是研究它们的遗传与变异。 遗传学研究的任务就是阐明生物遗传变异的现象及表现的规律;深入探索遗传与变异的原因及物质基础,揭示其内在规律;从而进一步指导动物、植物与微生物的育种实践,提高医学水平,保障人民身体健康。 3、为什么说遗传、变异与选择就是生物进化与新品种选育的三大因素? 答:生物的遗传就是相对的、保守的,而变异就是绝对的、发展的。没有遗传,不可能保持性状与物种的相对稳定性;没有变异就不会产生新的性状,也不可能有物种的进化与新品种的选育。遗传与变异这对矛盾不断地运动,经过自然选择,才形成形形色色的物种。同时经过人工选择,才育成适合人类需要的不同品种。因此,遗传、变异与选择就是生物进化与新品种选育的三大因素。 4、为什么研究生物的遗传与变异必须联系环境? 答:因为任何生物都必须从环境中摄取营养,通过新陈代谢进行生长、发育与繁殖,从而表现出性状的遗传与变异。生物与环境的统一,就是生物科学中公认的基本原则。所以,研究生物的遗传与变异,必须密切联系其所处的环境。 5、遗传学建立与开始发展始于哪一年,就是如何建立? 答:孟德尔在前人植物杂交试验的基础上,于1856~1864年从事豌豆杂交试验,通过细致的后代记载与统计分析,在1866年发表了"植物杂交试验"论文。文中首次提出分离与独立分配两个遗传基本规律,认为性状传递就是受细胞里的遗传因子控制的,这一重要理论直到1900年狄·弗里斯、柴马克、柯伦斯三人同时发现后才受到重视。因此,1900年孟德尔遗传规律的重新发现,被公认为就是遗传学建立与开始发展的一年。1906年就是贝特生首先提出了遗传学作为一个学科的名称。 6、为什么遗传学能如此迅速地发展? 答:遗传学100余年的发展历史,已从孟德尔、摩尔根时代的细胞学水平,深入发展到现代的分子水平。其迅速发展的原因就是因为遗传学与许多学科相互结合与渗透,促进了一些边缘科学的形成;另外也由于遗传学广泛应用了近代化学、物理学、数学的新成就、新技术与新仪器设备,因而能由表及里、由简单到复杂、由宏观到微观,逐步深入地研究遗传物质的结构与功能。因此,遗传学就是上一世纪生物科学领域中发展最快的学科之一,遗传学不仅逐步从个体向细胞、细胞核、染色体与基因层次发展,而且横向地向生物学各个分支学科渗透,形成了许多分支学科与交叉学科,正在为人类的未来展示出无限美好的前景。 7、简述遗传学对于生物科学、生产实践的指导作用。 答:在生物科学、生产实践上,为了提高工作的预见性,有效地控制有机体的遗传与变异,加速育种进程,开展动植物品种选育与良种繁育工作,都需在遗传学的理论指导下进行。例如我国首先育成的水稻矮杆优良品种在生产上大面积推广,获得了显著的增产。又例如,国外在墨西哥育成矮杆、高产、抗病的小麦品种;在菲律宾育成的抗倒伏、高产,抗病的水稻品种的推广,使一些国家的粮食产量有所增加,引起了农业生产发展显著的变化。医学水平的提高也与遗传学的发展有着密切关系 目前生命科学发展迅猛,人类与水稻等基因图谱相继问世,随着新技术、新方法的不断出现,遗传学的研究范畴更就是大幅度拓宽,研究内容不断地深化。国际上将在生物信息学、功能基因组与功能蛋白质组等研究领域继续展开激烈竞争,遗传学作为生物科学的一门基础学科越来越显示出其重要性。 第二章遗传的细胞学基础 3、一般染色体的外部形态包括哪些部分?染色体形态有哪些类型? 答:一般染色体的外部形态包括:着丝粒、染色体两个臂、主溢痕、次溢痕、随体。 一般染色体的类型有:V型、L型、棒型、颗粒型。 4、植物的10个花粉母细胞可以形成:多少花粉粒?多少精核?多少管核?又10个卵母细胞可以形成:多少

减数分裂与可遗传变异作业

减数分裂与可遗传变异作业 一.选择题 1.下图为高等动物的一组细胞分裂图像,下列分析判断不正确的是() A.乙产生的子细胞基因型为AaBbCC,丙产生的子细胞基因型为ABC和abc B.甲、乙、丙三个细胞中均含有两个染色体组,但只有丙中不含同源染色体 C.甲细胞形成乙细胞的过程中产生的基因突变不能用光学显微镜直接观察 D.甲细胞产生丙细胞的过程中发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合 2.如图为某高等雄性动物的精原细胞染色体和基因组成图,下列说法错 误的是() A.该生物测交后代中与该生物基因型不同的类型有3种 B.该生物与基因型相同的雌性动物交配,后代中不同于双亲表现型的个体中,杂合子所占的比例为4/7 C.减数分裂中,①与②的非姐妹染色单体之间可发生交叉互换 D.该细胞在一次减数分裂中基因进行自由组合,正常情况下,可产生4种配子,比例为1∶1∶1∶1 3.某哺乳动物的基因型为AABbEe,如图是其一个精原细胞在产生精细胞 过程中某个环节的示意图,据此可以判断() A.图示细胞为次级精母细胞,细胞中含一个染色体组 B.该精原细胞产生的精细胞的基因型有ABe、aBe、AbE C.图示细胞中,a基因来自基因突变或基因重组 D.三对基因的遗传遵循自由组合定律 4.如图是某个二倍体动物的几个细胞分裂示意图(数字代表染色体,字母代表染色体上带有

的基因)。据图判断不正确的是() A.该动物的性别是雄性 B.乙细胞表明该动物发生了基因突变或基因重组 C.1与2或1与4的片段交换,前者属基因重组,后者属染色体结构变异 D.丙细胞不能发生基因重组 5.某基因型为AaBb(两对基因独立遗传)的二倍体生物,一个精原细胞在一次减数分裂过程中产生的两个次级精母细胞如图。下列说法正确的是() A.该细胞减数第一次分裂四分体时期发生过交叉互换 B.甲、乙细胞中均含有2对同源染色体 C.乙产生的子细胞发生的变异属于染色体结构变异 D.该过程中A突变成a导致基因结构的改变 6.如图是某动物(2n=8)分裂后期细胞图像,以下分析正确的是() A.该细胞一定是第一极体 B.图示结果是染色体结构变异造成的 C.该细胞内有2对同源染色体 D.该动物的生殖细胞内有5条染色体 7.性染色体为XY(①)和YY(②)的精子产生的原因分别是() A.①减数第一次分裂同源染色体不分离,②减数第一次分裂同源染色体不分离

遗传学简答(缺第三、五章)

第一章 1、如何辩证的理解遗传和变异的关系? 遗传和变异之间是相互对立而又相互联系的,因而是辩证统一的关系。遗传是相对的、保守的,变异是绝对的、发展的。没有遗传,就不可能保持性状和物种的相对稳定性,就是产生了变异也不能传递下去,变异不能积累,那么便宜也就失去其意义了;没有变异,就不会产生新的形状,也就不可能有物种的进化和新品种的选育,遗传只是简单的重复。只有遗传和变异这对矛盾不断地运动,经过自然选择,才形成了形形色色的物种。 第二章 1、有丝分裂的遗传学意义是什么? 核内各染色体准确复制分裂为二,为形成两个子细胞与母细胞在遗传组成上完全一样奠定了基础。 2、减数分裂的遗传学意义是什么? 减数分裂的特点是DNA复制一次,而细胞连续分裂两次,形成单倍体的精子和卵子,通过受精作用又恢复二倍体,减数分裂过程中同源染色体间发生交换,使配子的遗传多样化,增加了后代的适应性,因此减数分裂不仅是保证生物种染色体数目稳定的机制,同且也是物种适应环境变化不断进化的机制。 3、试说明双脱氧法测定DNA序列的原理和方法。 原理: 在体外合成DNA的同时,加入使链合成终止的试剂(通常是2’,3’-二脱氧核苷酸),与4种脱氧核苷酸按一定比例混合,参与DNA的体外合成,产生长短不一、具有特定末端的DNA 片段,由于二脱氧核苷酸没有3’-OH,不能进一步延伸产生3’,5’-磷酸二酯键,合成反应就在该处停止。 方法: ①选取待测DNA的一条链为模板,用5’端标记的短引物与模板的3’端互补。 ②将样品分为4等份,每份中添加4种脱氧核苷三磷酸和相应于其中一种的双脱氧核苷酸。例如,第一份中添加4种dNTP和一定比例的ddATP,第二份则添加四种dNTP和一定比例的ddGTP,第三份添加ddCTP,第四份添加ddTTP。 ③加入DNA聚合酶引发DNA合成,由于双脱氧核苷酸与脱氧核苷酸的竞争作用,合成反应在双脱氧核苷酸掺入处终止,结果合成出一套长短不同的片段。 ④将4组片段进行聚丙烯酰胺凝胶电泳分离,根据所得条带,读出待测DNA的碱基顺序。 4、什么是PCR,试述PCR技术的原理,以及PCR的反应过程。 原理: 首先,双链DNA分子在临近沸点的温度下加热分离成两条单链DNA分子;然后,加入到反应混合物中的引物与模板DNA的特定末端相结合:接着,DNA聚合酶以单链DNA为模板,利用反应混合物中的4种脱氧核苷三磷酸,在引物的3’-OH端合成新生的DNA互补链。反应过程: DNA解链(变性)、引物与模板相结合(退火)、DNA合成(链的延伸)三步,不断重复。 5、用实验证明DNA是以半保留复制方式进行复制的。 先将大肠杆菌细胞培养在用15NH4Cl作为唯一氮源的培养液里养很长时间(14代),使得细胞内所有的氮原子都以15N的形式存在(包括DNA分子里的氮原子)。这时再加入大大过量的14NH4Cl和各种14N的核苷酸分子,细菌从此开始摄入14N,因此所有既存的“老”

高考生物热点题型三——减数分裂与可遗传变异的关系分析

高考生物热点题型三——减数分裂与可遗传变异的关系分析 一、减数分裂与基因重组 (2017·全国Ⅱ,1)已知某种细胞有4条染色体,且两对等位基因分别位于两对同源染色体上。某同学用示意图表示这种细胞在正常减数分裂过程中可能产生的细胞。其中表示错误的是() 审题关键 (1)由题干可知,某种细胞含有4条染色体且两对等位基因G和g、H和h分别位于两对同源染色体上,其中G和g所在染色体大,而H和h所在染色体小。 (2)A图细胞特点是染色体散乱分布,没有同源染色体,则其可表示减数第二次分裂前期,该分裂过程中,含有基因G和基因H(或基因g和基因h)的非同源染色体组合到一起。B图细胞中染色体的行为特点和A图相同,只是在分裂过程中,含有基因g和基因H(或基因G和基因h)的非同源染色体组合到一起。 (3)C图细胞特点是染色体数目减半,没有姐妹染色单体,则其为B图所示细胞经减数第二次分裂所形成的子细胞。 (4)减数第一次分裂后期特点为同源染色体分离,非同源染色体自由组合,因此正常情况下,减数分裂形成的配子中不应该含有同源染色体和等位基因。 答案D 减数分裂中基因重组的两种方式 (1)非同源染色体上的非等位基因:在减数第一次分裂后期,可因同源染色体分离,非同源染色体自由组合而出现基因重组,如A与B或A与b组合。 (2)同源染色体上的非等位基因:在减数第一次分裂四分体时期,可因同源染色体的非姐妹染

色单体间交叉互换而导致基因重组,例如原本A与B组合,a与b组合,经重组可导致A与b组合,a与B组合。 1.如图表示一对同源染色体及其上的等位基因,下列说法错误的是() A.非姐妹染色单体之间发生了交叉互换 B.B与b的分离发生在减数第一次分裂 C.A与a的分离只发生在减数第一次分裂 D.基因突变是等位基因A、a和B、b产生的根本原因 答案C 解析在两条非姐妹染色单体上都有黑色和白色两种片段,说明同源染色体的两条非姐妹染色单体之间发生了交叉互换,A项正确;在减数第一次分裂的后期,两条同源染色体上的等位基因B和b随着同源染色体的分开而分离,B项正确;由图可知,两条染色体上A与a所在部分发生了交叉互换,因此,A与a的分离发生在减数第一次分裂的后期和减数第二次分裂的后期,C项错误;等位基因产生的根本原因是基因突变,D项正确。 二、减数分裂与基因突变 下图为基因型AABb的某动物进行细胞分裂的示意图。相关判断错误的是() A.此细胞为次级精母细胞或次级卵母细胞 B.此细胞中基因a是由基因A经突变产生 C.此细胞可能形成两种精子或一种卵细胞

2018年山东省中考真题分类(生物的遗传和变异)

生物的遗传和变异 (2018?莱芜学业考)下列关于遗传有关概念之间关系的描述,不恰当的是() A.细胞中都含有DNA,说明DNA是主要的遗传物质 B.利用转基因大肠杆菌生产胰岛素,说明基因控制生物性状 C.细胞中DNA主要位于染色体上,说明染色体是遗传物质的主要载体 D.基因在DNA上且控制生物性状,说明基因是有特定信息的DNA片段 【解析】选A。因为DNA在生物的传种接代中有重要作用,才说明DNA是主要的遗传物质,并不是因为细胞中都含有DNA,DNA就是主要的遗传物质,所以,A项不恰当。 22. (2018?日照学业考)将经卫星搭载过的农作物种子播下,育种工作者从中选育出优质高产的新品种。这种方法能够成功,从根本上是因为改变了农作物的(A) A. 遗传物质 B. 不利性状 C. 生活环境 D. 生活习性 【解析】科学家认为,太空育种主要是通过太空微重力、高真空、强宇宙辐射等太空综合环境因素诱发植物种子的基因改变,从中筛选出优良的品种,所以,太空育种从根本上改变的是农作物的遗传物质。 3. (2018?日照学业考)男孩小明和他的爷爷都具有且携带相同遗传信息的染色体是(B) A. X B. Y C. X或Y D. X和Y 【解析】男性传给儿子的性染色体一定是Y,男性的X染色体一定传给女儿。因此男孩小明和他的爷爷都具有且携带相同遗传信息的染色体是Y染色体。 29.(2018?青岛学业考)下列关于生物遗传的叙述,错误的是() A.染色体只存在于细胞核中 B.基因是具有遗传效应的DNA片段 C.DNA只存在于染色体上 D.细胞核控制着生物的发育和遗传 【解析】选C。DNA主要存在于细胞核内的染色体上,也有少量分布在细胞质中的线粒体和叶绿体中。染色体只存在于细胞核中,基因是具有遗传效应的DNA片段,其上上包含大量的遗传信息,由于遗传物质主要位于细胞核,因此,细胞核控制着生物的发育和遗传。 30.(2018?青岛学业考)某生物兴趣小组对人群中耳垂(基因用A、a表示)的遗传情况进行了调查,结果如下表。下列有关叙述,错误的是() A.第2组中父亲的基因组成组成是 B.第2组和第3中父亲的基因组成可能不同 C.第3的后代中出现了无耳垂个体,这是一种变异 D.亲代控制耳垂性状的基因是通过精子或卵细胞传递给子代的 【解析】选A。第二组后代的性状表现有两种,但是有耳垂为156人,无耳垂为41人,比例不是1:1,有耳垂个体多于无耳垂,所以父亲有耳垂的基因组成有两种可能性,有的为AA,有的为Aa;第三组类似第二组,所以,第2组和第3组中父亲的基因组成可能不同;第3组的后代中出现了无耳垂个体,与亲代性状不同,这是变异;亲代控制耳垂性状的基因是通过生殖过程由上一代的生殖细胞传给下一代的。 32.(2018?青岛学业考)下列关于人类性别决定的叙述,错误的是() A.女儿的一对性染色体必有一条来自父亲 B.性染色体既存在于生殖细胞中,也存在于体细胞中

浅析性状分离与可遗传变异

浅析性状分离与可遗传变异 遗传学上把子代和亲代以及子代之间出现的性状上的差异叫变异。中学阶段所介绍的生物的可遗传变异途径有基因突变、基因重组和染色体变异。而对于孟德尔杂交实验中所提及的“性状分离”,由于其的确也在子代个体间产生了性状的差异,但这种“变异”似乎从可遗传变异的三个途径上又莫名其因。那么,“性状分离”究竟可不可以看作一种可遗传的“变异”呢,本文试析之。 1 性状分离不能视为基因重组 有人把性状分离归属为基因重组,认为是受精时雌雄配子间随机结合所致,这种看法是不科学的。 1.1 遗传学所认为的基因重组 遗传学认为,只要存在遗传物质DNA或RNA就会发生重组。这种广义上的基因重组既可以存在于在高等真核生物中,也可以存在于在细菌、病毒中;既可以出现于减数分裂中,也可以出现于高等生物的体细胞中;既可以发生在核基因之间,也可以发生在叶绿体、线粒体等质基因间。而狭义的基因重组只是指两个DNA分子间的物质交换,可以分为三类。 1.1.1 同源重组。它的发生依赖于大范围的DNA同源序列的联会。重组过程中,两个染色体或DNA分子相互交换对等的部分。在真核生物中,重组发生在减数第一次分裂四分体时期的同源染色体内部的非姐妹染色单体之间。细菌和某些低等真核生物的转化,细菌的转导、接合以及某些病毒的重组等均属于这一类型。 1.1.2 位点专一性重组。这类重组在原核生物中最为典型。它的发生依赖于小范围的DNA同源序列的联会。两个DNA分子并不交换对等的部分,有时是一个DNA分子整合到另一个DNA分子中。 1.1.3 异常重组。完全不依赖于序列间的同源性而使一段DNA序列插入另一段中,但在形成重组分子时往往依赖于DNA复制而完成重组过程。例如,转座子从染色体的一个区段转移到另一个区段,或从一条染色体转移到另一条染色体。 高中教科书所提及的基因重组,应该是广义的作为可遗传的变异的来源、生物进化的材料的基因重组。考虑到高中学生的接受能力,教材只介绍了同源重组(交叉互换)和基因的自由组合定律所阐明的基因重组,前者属于狭义的基因重组,后者属于广义上的基因重组。

高中生物复习:热点题型3 减数分裂与可遗传变异的关系分析

一、减数分裂与基因重组 (2017·全国Ⅱ,1)已知某种细胞有4条染色体,且两对等位基因分别位于两对同源染色体上.某同学用示意图表示这种细胞在正常减数分裂过程中可能产生的细胞.其中表示错误的是( ) 审题关键 (1)由题干可知,某种细胞含有4条染色体且两对等位基因G和g、H和h分别位于两对同源染色体上,其中G和g所在染色体大,而H和h所在染色体小. (2)A图细胞特点是染色体散乱分布,没有同源染色体,则其可表示减数第二次分裂前期,该分裂过程中,含有基因G和基因H(或基因g和基因h)的非同源染色体组合到一起.B图细胞中染色体的行为特点和A图相同,只是在分裂过程中,含有基因g和基因H(或基因G和基因h)的非同源染色体组合到一起. (3)C图细胞特点是染色体数目减半,没有姐妹染色单体,则其为B图所示细胞经减数第二次分裂所形成的子细胞. (4)减数第一次分裂后期特点为同源染色体分离,非同源染色体自由组合,因此正常情况下,减数分裂形成的配子中不应该含有同源染色体和等位基因. 答案 D 减数分裂中基因重组的两种方式 (1)非同源染色体上的非等位基因:在减数第一次分裂后期,可因同源染色体分离,非同源染色体自由组合而出现基因重组,如A与B或A与b组合. (2)同源染色体上的非等位基因:在减数第一次分裂四分体时期,可因同源染色体的非姐妹染色单体间交叉互换而导致基因重组,例如原本A与B组合,a与b组合,经重组可导致A与b组合,a与B组合.

1.如图表示一对同源染色体及其上的等位基因,下列说法错误的是( ) A.非姐妹染色单体之间发生了交叉互换 B.B与b的分离发生在减数第一次分裂 C.A与a的分离只发生在减数第一次分裂 D.基因突变是等位基因A、a和B、b产生的根本原因 答案 C 解析在两条非姐妹染色单体上都有黑色和白色两种片段,说明两条同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了交叉互换,A项正确;在减数第一次分裂的后期,两条同源染色体上的等位基因B和b随着同源染色体的分开而分离,B项正确;由图可知,两条染色体上A与a所在部分发生了交叉互换,因此,A与a的分离发生在减数第一次分裂的后期和减数第二次分裂的后期,C项错误;等位基因产生的根本原因是基因突变,D 项正确. 二、减数分裂与基因突变 如图为基因型AABb的某动物进行细胞分裂的示意图.相关判断错误的是( ) A.此细胞为次级精母细胞或次级卵母细胞 B.此细胞中基因a是由基因A经突变产生 C.此细胞可能形成两种精子或一种卵细胞 D.此动物体细胞内最多含有四个染色体组 审题关键 (1)由题干可知该生物基因型为AABb,因此图示细胞中基因a不可能是交叉互换产生的,只能是由基因A经突变产生的. (2)题干图示细胞的特点是不含同源染色体,含有染色单体,染色体散乱分布,则其为次级精母细胞或次级

【推荐】模型10+减数分裂异常分析-备战2018年高考生物之模型解题法

模型10 减数分裂异常分析 1.一对表现型正常的夫妇,生了一个性染色体组成为XXY的红绿色盲患儿,下列关于患者病因的分析正确的是 A.与母亲有关,减数第二次分裂或减数第一次分裂 B.与父亲有关,减数第一次分裂 C.与父母亲都有关,减数第一次分裂或减数第二次分裂 D.与母亲有关,减数第二次分裂 【答案】D 【点睛】解答本题的关键是根据亲本的表现型与子代的表现型,判断亲本的基因型和子代的基因型,进而判断后代出现异常的原因。 2.某精原细胞的部分基因在染色体上的位置如图甲所示,在减数分裂过程中发生了图乙或图丙所示的变化,下列分析正确的是 A.乙为隐性突变,产生3种配子 B.乙为显性突变,产生2种配子 C.丙为基因重组,产生1种配子 D.丙为染色体变异,产生4种配子 【答案】A

减数分裂异常分析类试题中最常见的信息设置是“已知分裂异常导致的结果,推测产生异常结果的原因”,解答这一类问题的关键是判断“染色体(或基因)”的来源。 现归纳如下: 1.姐妹染色单体上的“等位基因”的来源判断 (1)若细胞进行的是有丝分裂,则“等位基因”来自基因突变。 (2)若细胞进行的是减数分裂,则“等位基因”来自交叉互换或基因突变。 ①若一条染色体上的两条姐妹染色单体中的其中一条染色单体上有两种颜色,则其上的等位基因一定来自交叉互换。 ②若题中已知该生物的基因型为AA(或aa),其产生的配子中含基因a(或A)则可推断基因a(或A)的出现是基因突变的结果。 2.根据配子类型判断变异原因(假设亲本的基因型为AaX B Y,且不考虑基因突变和交叉互换) (1)若配子中出现Aa或XBY,则是减数第一次分裂后期同源染色体未分离所致。 (2)若配子中出现AA或aa或XX或YY,则是减数第二次分裂后期姐妹染色单体分离后,移向同一极所致。(3)若配子中没有性染色体或既没有基因A也没有基因a,则可能是减数第一次分裂异常所致,也可能是减数第二次分裂异常所致。 (4)若配子中出现AAa或Aaa或XXY或XYY,则一定是减数第一次分裂和减数第二次分裂均异常所致。

高考生物遗传变异和进化

2009高考生物二轮专题辅导 遗传变异和进化 【命题趋向】 一、直击考点 [知识点] [能力点] Ⅰ.理解能力要求:能阐述本专题所学知识的要点,掌握遗传规律的本质并适用范围。能运用相关知识对遗传问题进行解释、推理、做出合理的判断或得出正确的结论。例如,能正确阐述孟德尔遗传定律的内容和符合孟德尔遗传规律的基因位置。能理解基因与环境对生物性状的影响。 Ⅱ.实验与探究能力要求:能独立完成本专题中的“DNA的粗提取与鉴定”“制作DNA双螺旋结构模型”“性状分离比的模拟实验”。并能对设计实验,探究控制某性状的基因的显隐关系、遗传规律,能对遗传的试验现象和结果进行解释、分析和处理。能对实验方案做出恰当的评价和修订。 Ⅲ.获取信息的能力:会鉴别、选择试题给出的相关生物学信息,能运用信息,结合所学知识解决与遗传和进化有关的知识,能运用提供的新信息补充完善本专题中的问题。能用文字、图表、曲线等形式准确描述相关能力,例如,用遗传图解分析解释说明相应的遗传现

象。 [高考热点] 在本专题的考点中,验证DNA是遗传物质的思路与方法、DNA的提取和鉴定原理、遗传基本规律的实质及实践运用。常见遗传图解的书写、计算及实验设计与分析、基因突变、基因重组和染色体变异的概念,以及各种育种方式的方法、原理及流程设计等知识是高考中的热点而且所占分值很高,有逐年增加的趋势。 二、本专题命题方向和应试策略 Ⅰ.关于性状遗传的探究实验仍被看好 高考试题的创新设计正朝着开发性、能力型目标迈进,就本专题的知识特点看,直接考查来源于课本的纯验证性实验考查的越来越少,而源于教材高于教材具有材料背景的新情境探究性实验题已逐渐演变为主流题型,如关于牛有角无角的显隐关系的判断、果蝇体色遗传德判断等。但是,情境新,理不新,考查点,还是课本上介绍的原理和规律。所以,考生在学习本部分知识时,绝对不能陷入仅仅对遗传机率的计算中,而应掌握遗传实验的理念:怎样判断某基因是核遗传还是质遗传、怎样判断某基因是在常染色体上还是在性染色体上、怎样确定一对相对性状的显隐关系等。 Ⅱ.从分子水平考查遗传现象的命题将受重视 值得对于分子水平解释遗传和变异的现象将会在高考中有所体现,例如:DNA分子的结构、复制、基因对生物性状的控制过程以及真、原核生物基因的表达;从减数分裂的角度解释生物的变异和遗传等。 Ⅲ.相关材料分析题会在高考中出现 本专题所涉及的生物学领域近些年发展很快,例如关于生物进化的证据、关于实验室生物进化的速度,关于人类基因组计划、基因工程等等。高考中,这些新发现、新成果无疑是考查学生获取信息的能力的好材料。但是,考查的知识仍会是课本设计的基本概念、原理、过程和方法,同时,也不能忽视材料中所给出新结论,这些新内容也许是对课本知识的补充或者完善。考生在复习时,应该明确,科学知识是可以变化的;并尽量广泛联系课本内的其他章节,尝试用遗传的角度去解决其他的生命现象。 【考点透视】 一、网络构建 [相对性状概念图]

《减数分裂与遗传变异专题复习》—(教学设计).docx

“减数分裂与遗传变异”专题复习 一、教学目标的确定 高屮《生物》必修2屮“减数分裂”和“遗传规律”是高考的重点兼热点,知识抽象、难记。即使经过一轮的复习,学生对知识的把握仍比较表浅,易将减数分裂和遗传规律割裂。 而遗传规律中隐藏着分离定律和自由组合定律及伴性遗传的特殊性,再减数分裂的抽象性,学生对这些内容的内在联系很难灵活把握。近两年高考试题的特点,往往将减数分裂、遗传规律和可遗传变异揉合在一起考查,加大了考查内容的迷惑性。为此,将这三部分内容进行整合复习,让学生把握其内在本质的互通。 基于上述分析,本专题的教学目标确定为: 1、理清重要基木概念和基木原理的区别 2、通过减数分裂的图像解释遗传规律和变异类型 3、尝试构建减数分裂、遗传规律和可遗传变异的知识结构 4、加强知识联系,培养学生综合运用知识解决问题的能力 二、教学重点 1、理解减数分裂过程中染色体、DNA的数量变化规律;运用假说演绎法进行遗传实验设计; 2、能用减数分裂的图像解释孟徳尔的两大遗传规律和染色体数量变异; 3、尝试构建减数分裂、遗传规律和可遗传变异的知识结构,揭示三者的本质联系。 三、教学过程

(4)用红眼雌果蝇(X'f )与白眼雄果蝇(X' Y )为亲本朵交,在F 】群体中发现一 只 白眼雄果蝇(记为“M”)。M 果蝇出现的原因有三种可能:第一种是环境改变引起 表现型变化,但基因型未变;第二种是亲本果蝇发生基因突变;第三种是亲本雌果 蝇在减数分裂时期X 染色体不分离。请设计简便的杂交实验,确定M 果蝇的出现是 由哪一种原因引起的。 实验步骤: _________________________________________________ o 结果预测:I.若 _____________________ ,则是环境改变; II. 若 __________________ ,则是基因突变; III. 若 _________________ ,则是减数分裂时X 染色体不分离。 请列举出这道题涉及到的考点及运用的方法和原理: 1、回顾减数分裂过稈中染色体、DNA 、染色单体的数量变化,并画出曲线图。 二知识回顾 站一次 那二次 分衷 分K 减数分裂过程中 集色体数目的含丘变化曲线 * 色 盂日 DNA 含fit 的变化曲线