新演化政治经济学:源起与发展-最新稿

新演化政治经济学:源起与发展

摘要:演化经济学是在对新古典经济学的批判和否定中逐步发展起来的,这也使它关注主流经济学中忽视的制度分析,因此,演化政治经济学与演化经济学是相伴而生的。20世纪80年代演化经济学复兴以来,学者们虽未就经济演化分析方法达成一致意见,但都不同程度地涉及经济学和政治学的整合分析,演化政治经济学的研究始终贯穿在演化经济学的发展中。随着这种整合分析方法的成熟,新演化政治经济学被独立地提出来,本文着重分析了新演化政治经济学与演化经济学、演化政治经济学的宗源关系,同时通过梳理新演化政治经济学的研究现状,总结出新演化政治经济学逐渐清晰地分析框架。

关键词:演化经济学演化政治经济学新演化政治经济学

20世纪70年代后,由于新古典经济学陷入持久的理论危机,经济学的发展呈现出多样性,由此而产生的经济学各学派的突出特征表现为对新古典经济学的研究“硬核”的否定,并超越新古典范式重新架构可以对现实世界进行有效解释的经济理论。演化经济学因其完全抛弃新古典经济学的假设,并逐步形成一系列解释经济现象的理论,而引起经济学者的广泛关注,因此,演化经济学在1980年代复兴后开始蓬勃发展。

自凡勃伦提出演化经济学一词,制度就是演化经济学研究的重点,即演化经济学不只是关于经济现象的理论,而且对经济、政治和社会各种现象之间的关系极为关注,这使它从一开始就继承了古典政治经济学的研究传统,也就是既强调政治对经济的影响,又关注经济对政治的影响。因此,凡勃伦所提出的演化经济学就其确切含义来说应是演化政治经济学。20世纪80年代,演化经济学通过对主流经济学的批判再次复兴,但同时也使它的理论仅限于对市场领域的分析,而一度忽视非市场领域的决策,随着经济演化理论的成熟,演化经济学也逐渐同新古典经济学一样,开始向政治领域延伸——在研究经济问题时考虑政治因素,分析政治问题时则使用经济学的方法,从而产生了一种新的研究范式——新演化政治经济学,本文将通过梳理新演化政治经济学的产生与发展,展现新演化政治经济学与演化经济学的宗源关系,以及新演化政治经济学的分析框架。

一、演化经济学及演化政治经济学概述

(一)演化经济学研究方法的分类

与新古典经济学具有完整一致的分析体系不同,演化经济学自凡勃伦在1898年的经典论文《经济学为什么不是演化科学?》中提出后,学者们一直争论经济学中演化分析的具体含义。1982年,纳尔逊和温特的《经济变迁的演化理论》的问世,标志着现代演化经济学的产生,随后将演化思想运用于经济学分析成为众多学者的研究兴趣,Silva and Teixeira (2006)在EconLit数据库的文献计量分析中发现,在1986-2005年间,经济学期刊中以“演化”作为关键词的文章数量大致以指数形式增长。在2005年,这类文章占EconLit杂志文献的1%,但是Silva and Teixeira也发现对“演化”一词的关注与这一概念的一致性并不相关。[1]这意味着,学者们并未就经济学分析中“演化”的具体特点达成一致意见,因此,演化经济学中并没有形成被广泛接受的所谓范式性的“硬核”。

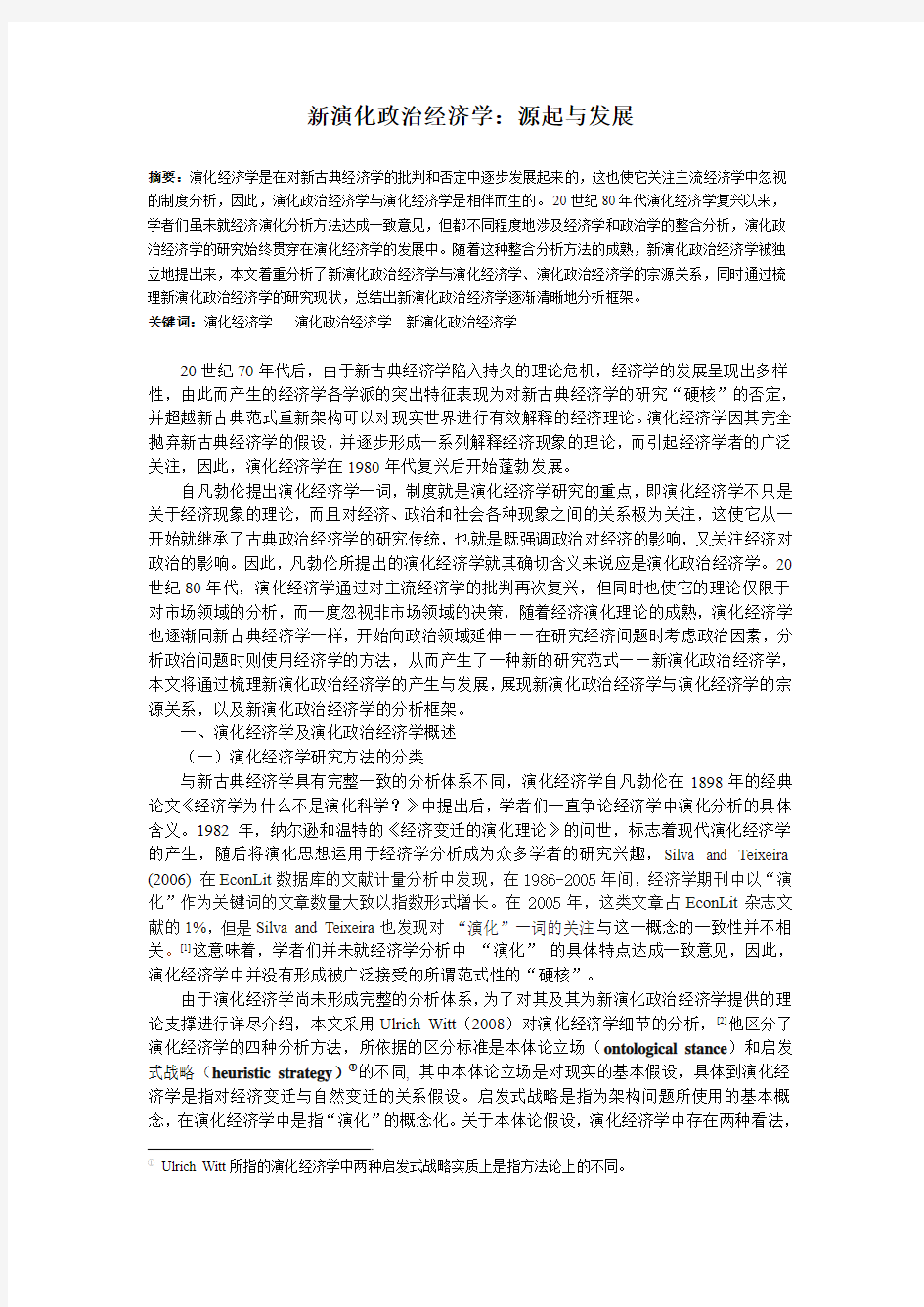

由于演化经济学尚未形成完整的分析体系,为了对其及其为新演化政治经济学提供的理论支撑进行详尽介绍,本文采用Ulrich Witt(2008)对演化经济学细节的分析,[2]他区分了演化经济学的四种分析方法,所依据的区分标准是本体论立场(ontological stance)和启发式战略(heuristic strategy)①的不同, 其中本体论立场是对现实的基本假设,具体到演化经济学是指对经济变迁与自然变迁的关系假设。启发式战略是指为架构问题所使用的基本概念,在演化经济学中是指“演化”的概念化。关于本体论假设,演化经济学中存在两种看法,

①Ulrich Witt所指的演化经济学中两种启发式战略实质上是指方法论上的不同。

即一元论和二元论,一元论是指经济变迁与自然界中的变迁在现实中是两个相联系的领域并且是相互依赖的过程;二元论则指经济和生物演化过程在现实中属于两个不同的、不相联系的领域。演化经济学启发式战略层面也存在两种方式,一是借用演化生物学特有的分析工具模型,如演化生物学中的三个原则在演化经济学分析中日益流行即变异、选择和保留,这类分析通常使用类比和隐喻的方法;另一中方式并不是通过类比,而是通过使用演化的一般概念。假设某类实体如物种的基因库、人类说的语言,经济中的技术和制度,人类头脑所产生的一系列观点是演化的,那么它们随着时间的变化会对外部力量产生反应并发生变化,但是它们演化的特点在于它们随时间发展可以内生地发生变化。内生性变迁的最终原因在于产生新奇的能力。这种变迁发生的方式在不同领域具有多样性。但是这些过程具有的一般特点是新奇的内生性突现。但这并不是全部,实际的变迁过程还依赖于新奇是否以及如何产生耗散,并通过此改变实体。因此,这类分析所使用的核心概念有新奇、突现和耗散。Ulrich Witt 据此对演化经济学进行诠释,通过一个2×2的矩阵表格表示出来(见表1),并且列出每种方法的代表人物。本文采用Witt对演化经济学分析方法分类的目的并不在于详细揭示不同方法在本体论和启发式战略的具体特点,而在于运用Witt提供的线索,介绍各类分析方法对经济学和政治学的整合分析,以及它们为新演化政治经济学提供的理论基础。

表1 演化经济学的诠释

表格来源:Ulrich Witt,What is specific about evolutionary economics? Journal of Evolutionary Economics 2008, Vol(18):547–575.

(二)演化经济学中的演化政治经济学思想

1.熊彼特

熊彼特的理论坚持二元论并且采用一般化的演化概念,因此,虽然熊彼特为演化经济学做出很多基础性贡献,但是在他的著作中,未曾出现类似“演化”、“演化的”这类词语,是因为他反对把其理论看做是达尔文式的,反对生物学类比。[3]他对经济变迁过程的解释是“内生于经济体系内部”,将企业家式的创新视为变迁的源泉。

我们在此强调的是,熊彼特不仅在经济理论中论述企业家及企业家精神的重要性,在政治领域中,也强调政治家应像企业家一样创造并改变选民偏好、观点,或者产生新的政治产品和组织形式。同时认为政治是无理性的,因为典型的公民一旦进入政治领域,他的精神状态就跌落到较低水平上。他会毫不犹豫地承认,他辩论和分析的方法是幼稚的,局限于他实际利益的范围,他又成为原始人了。[4]因此,公民并不是如公共选择理论所认为的是理性的无知,他们拥有政治信息,并且持有政治观点,并且大多数会投票。在此基础上,熊彼特将民主定义为对领导权的竞争,他认为每个集体行动几乎无不接受领导而行动—实际上这是任何集体行动的主要方法,要比机械反应进步,同时批评了民主的古典理论的理想化。

2.新熊彼特主义

与熊彼特对生物学类比的排斥不同,以纳尔逊和温特为代表的新熊彼特学派将生物学隐喻融入其分析中,即启发式战略发生了变化。他们使用生物学隐喻的方法,以有限理性和企业能力理论为基础,提出了一套完整的企业演化理论。

纳尔逊和温特在其经典著作《经济变迁的演化理论》一书中,同样讨论了公共政策产生、修改和(有时)消亡的演化过程,他们认为,公共政策反映的可能不是客观情况的变化,而是价值观念或理解的改变。社会内部不同的利益或集团的相对力量随着时间而变化,可能会带动政策随着它们而变化。[5]同时,他们还强调了政策分析的作用,将分析在公共决策中的作用看作界定一种公共利益的过程的以部分,但是与现代政策分析家们不同,他们把公共利益看作政治对话中创造的某种东西,而不是客观的某种东西即强调公共利益的创造而不是配置。但由于公共政策问题并不是纳尔逊和温特关注的焦点,因此他们没有对公共政策变迁进行深入分析,但是他们关于公共政策演化的观点为公共政策研究提供了新的视角。

3. 普适达尔文主义

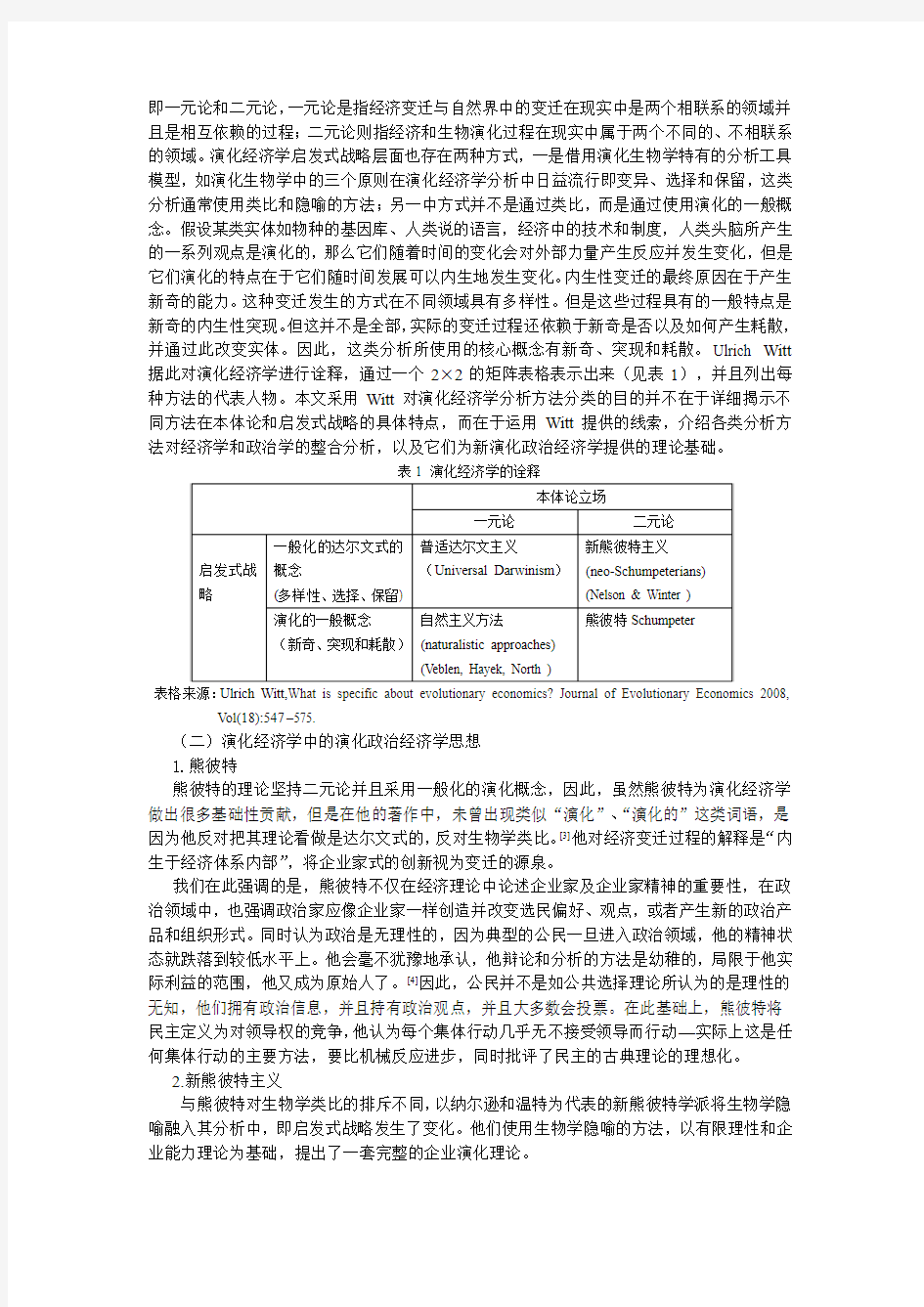

“普适达尔文主义”在启发式战略方面对达尔文式的进化原则——多样性、选择和保留进行抽象类比,使其解释现实中的经济变迁过程。不过,Witt同时指出,普适达尔文主义研究方法面临很多批评,并且在这一领域还没有很多具体研究,因此对普适达尔文主义评价的时机尚未成熟。[6]但是“普适达尔文主义”提倡者的研究也同样涉及经济学和政治学的整合。如1988年,就成立了以“普适达尔文主义”代表人物霍奇逊任秘书长的欧洲演化政治经济学协会,旨在促进经济理论和政策的演化、动态和现实的分析,并逐渐成为基于制度经济学分析的为各种分析方法提供空间的多元性论坛。一方面,从这一论坛的名称可以看出,他们关于演化经济学与演化政治经济学之间关系的认识即同宗同源。另一方面,欧洲演化政治经济学会每年都会举行年会,关注演化经济学的最新发展,同时其影响也随着演化经济学的日益成熟而扩大。表2显示了2003年以来,这一协会关注的主题以及承办学校所在地。

表2 欧洲演化政治经济学年会一览表

4.自然主义方法

演化经济学的第四种分析方法,Witt称之为自然主义方法——坚持一元本体论,并且其启发式战略集中关注新奇的突现和耗散。同时他还将凡勃伦、哈耶克和诺斯视为这类研究的代表人物,凡勃伦首倡演化经济学,这足以表明其本体论立场,他虽然没有明确使用演化的一般概念,不过他曾强调人类的创造力和模仿能力是制度和技术发展的重要驱动器,这与启发式战略的第二种方式是吻合的。凡勃伦的二分法为演化经济学的发展提供基础,同时也为演化政治经济学开启研究的先河。根据霍华德·J.谢尔曼的分析,第一个二分法—商业对工业(技术与制度)—揭示了包括资本主义在内的各种社会都有经济制度阻碍经济发展的时候。所以,资本主义并非永恒的、最优的一套制度,实际上它在一定的时候破坏生产,可能被其他体系取代。第二个二分法—既得利益者对普通民众—揭示了在我们的社会(和许多此前的社会)存在于精英利益和普通民众利益之间的巨大鸿沟。第三个二分法提供了这样一个选择:野蛮,还是本质上好一些的民主社会。既得利益者维持现状的愿望导致野蛮。普通民众要求更好生活的愿望导致无论从政治领域来看还是经济领域来看的较为民主的社会。[7]因此,凡勃伦的二分法为政治学中利益协调这一重要主题提供了分析框架。

哈耶克的自然主义立场体现在其关于社会演化的分析,认为规则是通过学习和文化传递的,并由此提出“自发扩展的社会秩序”。哈耶克对于经济学的贡献还体现在他关于竞争的经典观点,他论证了竞争是一种发现探索的过程,并将其应用于政治学中对于民主的解释,认为民主是政治观点形成的过程,并且是动态的而不是静止的,这点可由民主自身来证明。

[8]民主的动态性意味着民主化的观点的形成是互动学习和发现的开放式过程的结果。这是其自发秩序在政治领域的表现,他提出人们的行为是通过内生于社会经济系统中的规则的影响和制约就会形成一种相互合作的扩展秩序,因此他所理解的民主是其扩展秩序的一种具体表现形式,而政治观点则类似于他所谓的规则。

诺斯本人的经济学思想是在不断发展变化的,诺斯早期是在新古典框架内探讨西方世界的兴起,后来认为制度在经济变迁中的作用不可忽视,在探讨制度变迁与经济绩效时,提出“政府悖论”以及政府作为“政治企业家”的观点,他还曾探讨过不同的政治结构安排如何演化出不同的产权制度安排,得出结论认为“政治型态决定经济规则”。[9]诺斯在其最近的研究则更多地倾向于强调人类认知的作用,并将此前的制度框架扩展为制度-认知分析框架,将该框架下的制度观概括为:存在一个感知到的现实,诱发一套信仰,信仰引发形成社会的一系列制度,制度在社会空白领域引入越来越多的政策,政策改变了现实,现实又反馈回去修正信仰。他与合作者还用结构图直观地表达了这套框架:现实→信仰→制度→特定政策→结果(即改变后的现实)。[10]这种制度观使制度、政策以及社会现实结合起来,也就是包含了对政治、经济和社会的分析,因此诺斯的最近研究一方面已超越新古典的分析框架,另一方面它已经不只是经济学分析,而是属于政治经济学的分析范畴。

通过梳理我们发现,按照Witt对演化经济学分析方法的分类,尽管每一类别在本体论立场和启发式战略方面都有所不同,但是其研究范围都不仅仅是围绕经济市场,而且关注政治市场对经济市场的影响,以及政治市场的内部运行。因此,在演化经济学中,经济学和政治学的整合分析是长期以来不同的研究传统中普遍存在的,也就是说,演化政治经济学的分析长期伴随着演化经济学的发展。不过,由于不同分析方法对政治市场的关注不同,它们为演化政治经济学的发展提供的支撑也有所差别,新熊彼特主义主要集中研究经济市场,对政治领域的关注也仅限于其对经济领域的影响,普适达尔文主义由于其核心主张尚未分明,因此目前为止,新熊彼特主义和普适达尔文主义在演化政治经济学的进一步发展中的作用并不明显。自然主义方法和熊彼特的理论不仅明确了他们关于经济市场的观点,而且对政治市场展开了分析,并且由于它们关于政治市场的研究日益引起政治经济学研究者的关注,一种新的研究范式逐渐形成即新演化政治经济学。

二、新演化政治经济学的发展

(一)新演化政治经济学的提出

2002年,Wohlgemuth(2002)明确提出“新演化政治经济学”这一术语,并且演化经济学可以为新演化政治经济学的发展提供良好的理论基础,这是因为演化经济学不只是生物学的隐喻,而且还是内生性变迁的一般性理论,它的基础是多样性、竞争选择、问题预测和无法预知的偶然性的产生,因此,它适用于社会中各类互动过程,包括政治学。他同时指出演化经济学的政治学应用可能包括政治观点的产生和变化,政治问题措施的出现和选择,改变政治参与者的信息限制或者是政治过程中新信息的产生、扩散和探究。[11]之所以称之为“新”是因为Wohlgemuth认为演化政治经济学比演化生物学历史还要悠久,这是因为达尔文的进化论得益于大卫.休谟和亚当.斯密的古典政治经济学的启发,所以演化政治经济学的存在是历史事实。也就是说,古典政治经济学中包含动态和静态的分析,由于此后一直占主流地位的新古典经济学专注于静态和比较静态分析,而没有继承古典政治经济学的动态分析传统,使古典政治经济学中的演化分析没有得以充分发展。此外,从前面对演化经济学的分析中可以看出,凡勃伦所提倡的演化经济学,从其实质意义上就是指演化

政治经济学,同时也使古典政治经济学中的演化分析得以延续。新演化政治经济学较之演化政治经济学,演化政治经济学是在演化经济学形成、发展过程中逐渐形成,但没有形成独立的研究范式;新演化政治经济学则是以演化经济学的理论以及包含在其中的政治经济学分析为理论基础,除了在分析经济问题时融入对政治市场的考察,还对政治市场的运行、政治过程以及政治行为进行了细致地分析,并且其所特有的分析框架也逐渐清晰。

(二)新演化政治经济学的研究现状

政治经济学是指分析经济问题至少不把经济制度、政治制度和法律制度排除在分析范围以外的经济学。[12](黄少安,2009)因此,政治经济学包含了制度的经济学分析,但与制度经济学不同的是,政治经济学不仅仅研究制度,还关注由制度而产生的微观层面的具体政策,以及特定制度产生的宏观政治背景即政治结构。据此,本文从公共政策、制度变迁以及政治竞争三个方面描述新演化政治经济学的最新研究成果。

1.关于公共政策

新古典经济学视野下的公共政策观将公共政策的制定视为一种政府行为,并且由于政策制定者(官僚)在政治市场上同样追求利益最大化,因此公共政策过程受个人利益的支配,而且政策制定者行为的这种利益取向导致了政策失灵。因此,受新古典影响的政治经济学对公共政策的分析并没有脱离理性假设,而是将其观点是建立在官僚完全理性基础之上。

新演化政治经济学则为公共政策提供了新的分析视角。首先,它关注政治主体的认知在公共政策过程中的作用。Tilman Slembeck(1997)提出了―政策制定的认知-演化分析‖方法。

[13]他认为个体持有不同的信念,这导致他们对政治信息的选择性认识和有偏见的理解,而不同的信念使他们形成不同的认知模式。Slembeck强调了认知在政策制定中的作用,但是对认知模式的形成和变化过程没有做出详细解释。Witt(2003) 在对经济政策制定的演化分析中则认识到知识不完全使个体信息处理能力有限的,进而使选民、利益集团和政策制定者的学习具有选择性,而新知识可以通过社会认知学习过程在社区或政府组织中扩散,而这种社会学习会产生“议程设置”效应,即社会交流中的一些议题被选择,一些则被淘汰。[14]因此,Witt指出了知识在社会认知形成过程中的地位。何梦笔(2006)在Witt社会-学习过程的基础之上,进一步提出“共享的认知模式”这一概念描述在议程设置中被选择的政治观点对政策决策产生的影响。[15]

新演化政治经济学同时强调政策学习的重要性,说明了政府行为的内生性,政府所制定的制度性政策、其颁布的法律、规范等都是社会系统互动的一部分,政府不断地与经济行为者交互学习,并对政策的实施情况作出反应。演化经济学家斯蒂恩(Steen,1999)就为知识经济时代发达国家创新政策的制定提供了一种“政策学习”的框架。斯蒂恩认为,政府在经济领域中的主要作用就是促进创新。[16]而要实现这种作用,公共部门和私人部门之间要进行持续的交互学习,其目的就在于帮助政府做出有关创新和技术政策的“制度调适”。这种“制度调适”实质上就是政策制定者“学习”的结果,这主要体现为以下三种类型政策学习:第一,信息处理。通过获得解决特定问题所需要的信息来实现“制度调适”,它本身并不造成既有认知模式和学习方式的改变。第二,制度借鉴。通过“地方化”引进其他国家和地区成功的制度和政策。制度借鉴一般会导致政策制定者已有视角和认知模式的变化。第三,交互性的知识创造。这是导致新的、前所未有的政策手段得以出现所需要的知识创造形式,它往往会导致新的政策学习方式和新的认知模式的出现。

新演化政治经济学者还为公共政策变迁的动力机制提供了独特的见解,其中包括前述提到的认知模式的作用,政策观点的多样性以及多维环境中的选择(Kerr, 2002),[17]还有公共政策中的路径依赖(Pierson, 2000)。[18]Jeroen C.等(2009)提出政策变迁的关键点在于政治和经济环境对替代性政治策略施加选择性压力,政治主体则通过试错、学习过程,不断地调整他们的策略使之与环境相适应。[19]

2.关于制度变迁

受新古典影响的政治经济学中制度变迁是外生因素推动的,新演化政治经济学中则将制度变迁内生化,其中不同学者对内生化制度变迁的分析角度不同,形成不同的观点,)Stephan Kuhnert(2001)通过对集体行动内生过程的分析解释了制度的非均衡,他认为政治企业家②是集体行动的驱动力并且政治企业家精神这一概念否认了外部的强制力(如政治家对经济学家的请求)催生的新的社会规则的制定,而是将集体行动的形成视为内生性过程。具体来说,政治企业家引起的制度结构的累积性变化,随着时间的变化,会逐步变成对其他政治企业家或管理者而言的“外部数据”。但是由于竞争性的政治企业家的创新活动从未停止,制度结构一直处于不断变化的状态。[20]何梦笔(2006)提到内生性政治约束对于制度变迁的影响,他在分析中国变迁过程中内生性政治约束问题时提出了以认知模式、政治企业家精神和政治交流为基础的制度变迁分析框架。认为制度变迁是在社会交流过程中形成的,因为社会交流导致了共同的认知模式的出现,使战略集团形成,而战略性集团有很强的维持或改变约束的动机。[21]Hederer, Christian(2007)分析了制度变迁中的政治企业家精神的作用,认为政治企业家之于制度演化最根本的作用是变迁的内生性增殖(endogenous propagation)以及在不确定条件之下提供政治资本风险投资。[22]Antonio Saravia(2008)将制度变迁视为公民、执政者和潜在的规则制定者或进入者之间的策略互动,在其分析过程中考虑了诸如历史、不确定性、学习和试错等演化因素。[23]

3.关于政治竞争

新演化政治经学关于政治竞争的研究得益于哈耶克关于竞争是发现过程的论断及自发秩序理论。Wohlgemuth(1995)对经济竞争和政治竞争的特点进行了分析,否定了政治竞争的新古典模型,因为它在很大程度上是与既定偏好、完全信息或者通过代议制机构理性搜寻信息相吻合的,同时提出政治竞争是一个交流的过程,在这一过程中偏好和观点产生、发现、选择或者传播。[24]在此基础上,Wohlgemuth(2002)分析了直接民主中的竞争、代议制民主中的竞争和辖区内竞争三种不同的政治竞争形式。(1)从政治选择过程和知识运用方面来看,代议制民主不能发现个体观点并满足个人偏好,因为观点和偏好是多样性的。(2)从政治企业家精神来看,政治竞争的三个维度都可以激发政治企业家精神,它们不仅为政治领导者搜寻信息提供动机,还使他们提供信息,并且激励他们发现问题并提出解决措施。(3)从持续性学习的演化潜力来看,演化依靠多样性的持续创造,政治体系在公共物品和服务供给方面不能实现多样性,政治产品之所以是有价值的是因为它们对于辖区内的居民而言是一样的,因此辖区内的实际竞争的范围的限制使其政治竞争的演化潜力是有限的。在这些约束中政治演化基本上在从不断的试错学习中受到限制,通过引入代议式民主和更多地直接民主可能会出现观点的多样性。(4)从政治创新来看,在演化视角下,创新使多样性产生,这一点在市场中可以体现出来。但是在政治领域,并非如此,因为新的政策替代旧的政策,它们不是由于在平行使用中崭露优势或自发选择而出现的而是使用人认为新政策更好。并且新政策仍然是垄断供给、强制消费,并没有增加多样性使公众有所选择。[25]

三、新演化政治经济学的分析框架

由上述分析,我们可以看出,新演化政治经济学并非横空出现,经济演化理论的不断发展使新演化政治经济学的独立提出成为必要,同时由于演化经济学的分析方法不能构成完整的体系,因此,对新演化政治经济学研究现状的考察并不能得出其已经成为一个独立的分析范式的结论,但是我们可以通过新演化政治经济学与演化经济学、演化政治经济学的宗源关系以及新演化政治经济学的研究现状总结出新演化政治经济学的分析框架。

首先,新演化政治经济学的研究假设基本形成。具体来说,(1)主张以人的有限认知②政治企业家是熊彼特的企业家概念在政治领域的延伸,是指具有强烈的创新偏好,并在制度创新中发挥重要作用的个人或组织。

为基础分析政治过程和政治行为。虽然也有学者认为应以有限理性为基础如Witt(2003),但是在新演化政治经济学中,学者们普遍强调认知在政治过程中的作用,(Slembeck,何梦笔,诺斯)并且有限理性更强调了对主流经济学的完全理性假设的修正,而有限认知强调了认识论的源头,指出认知能力的限制造成了理性是不完全的。因此,我们认为,新演化政治经济学以有限认知为其前提假定。(2)强调冲突和不均衡在推动社会变迁中的作用,否定了新古典式的均衡思想。在经济学语境下,这预示着对参与主体和组织的动态竞争的关注。因此从演化政治经济学的视角来看,这将会涉及对动态竞争过程中不同战略群体的集体行动的分析,而引致政治不均衡的一个重要原因是政治企业家的行动。(Stephan Kuhnert,2001)(3)认为偏好可以通过政治企业家的行动改变,并转化为多样性的政治观点。用―观点‖一词替代偏好,观点不同于偏好是既定或者可以聚合为社会福利函数,观点可以指个人观点也可以指公共观点,演化政治经济学关注公共观点,公共观点是指多数人对同一观点的共识。同时观点作为一个认知概念,其与偏好一样是可以具有评估意义,如观点X优于观点Y,或者根据观点的高低评价事物或人。因此与既定的偏好相比,观点一词极具动态性。(Mark S. Peacock,2004)[26](4)考虑历史因素。(Antonio Saravia,2008)这意味着强调时间对政治体系的基本的建设作用,而将历史或时间因素融入分析中赋予新演化政治经济学的动态分析特征,从而使其与公共选择理论对立起来。这同时意味着路径依赖—从过去衍生而来的制度和信念影响目前选择的路径—对于政治变迁将会产生影响.

第二,新演化政治经济学采用方法论上的整体主义以及―个体群思考‖(population thinking)的研究方法。(何梦笔,2006)新古典范式坚持个人主义还原论,使其在分析公共选择或社会选择问题时,采用―聚合‖(aggregation)的方法。新演化政治经济学则秉承演化经济学的整体主义方法论。整体主义把个人视为社会文化的产物。个人的角色、价值,甚至习惯和欲望都是社会环境赋予的。它研究的是社会整体的性质、特征和变化。整体主义方法论使其在研究方法上采取―个体群思考‖, ―个体群思考‖是演化分析的核心特征,把个人选择置于多样化行为的群体中,强调了主观偏好的特异性和行为的异质性对新奇创生和创新过程的重要性。因此将这一方法运用于政治过程分析的思路是基于认知过程及信息存量的变化,个体的偏好逐渐改变,形成独特的政治观点,而政治企业家将拥有共享的认知模式的个体组成战略群体,以此为基础对制度创新产生影响。

第三,新演化政治经济学在发展中形成的一些核心观点成为其分析中不可缺少的部分。(1)政治观点(political opinion)是其分析的元单位。政治观点在新政治经济学中的作用如同基因在生物学中的作用。政治观点可以模仿或复制,当一个政治观点影响很多人时,潜在的战略群体就会形成,政治观点的胜出将依赖于自增强机制,即创新的政治观点逐渐扩散,从而得以保留。因此政治观点的多样性导致了战略群体之间的竞争,优胜的战略群体将影响制度或政策的变迁,其政治观点得以保留,但是没有获益的战略群体会加强对新的政治观点的搜寻。如此围绕政治观点,遗传、变异和选择机制均得以体现。(2)政治企业家精神是制度创新的驱动力。新奇或创新是演化的核心概念,Witt从认识论角度对此进行了深入的讨论,他认为在经济学中,给定这个学科集中在人类行为上,新奇就是新的行动可能性的发现,它是人类创造的结果。如果新的行动可能性被采纳,那么这种行动就被称为创新。[24]在新演化政治经济学中,推动制度创新持续产生的是政治企业家精神,政治企业家致力于发现集体行动的机会,并通过采取适当的行动促进战略群体的形成,进而对现行制度施加影响。战略群体在政治观点上的胜利就是是对政治企业家创新行动的肯定。因此政治企业家精神的存在使政治制度始终处于变动的不均衡状态。(3)政治、经济和社会系统的协同演化机制。受新古典经济学的影响,传统上认为,政府、市场和社会的边界是清晰的,它们的功能存在互补但不交叉。新演化政治经济学将政治、经济和社会视为开放的复杂系统,政府、市场、公民社会之间并不存在非此即彼的边界,而是交互作用、相互影响,新演化经济学者关于社会

学习、社会交流的描述是这一观点的最好印证,而政治、经济、社会的协同演化使其构成一个动态系统。

四、结语

新演化政治经济学是在演化经济学和演化政治经济学不断发展的基础之上形成的,从而形成了新演化政治经济学与二者的宗源关系,同时也成为与演化经济学和演化政治经济学不同的分析方法,演化经济学主要关注经济现象,新演化政治经济学则注重经济和政治过程的整合分析;演化政治经济学一直伴随着演化经济学的发展,但是没有以一个独立的分析范式出现,新演化政治经济学除了继承演化政治经济学的思想之外,还对其进行了方法论上的扩展,从而实现演化经济学在政治学研究议题的全面延伸。因此,新演化政治经济学目前在公共政策、制度、政治结构这三个政治经济学主要研究领域都取得一些代表性的成果。

由于越来越多的学者开始关注演化经济学对政治过程和政治行为的解释力,从他们当前的研究中,我们可以发现,新演化政治经济学的基本假设和研究方法业已形成,并且拥有了一些成熟的观点,这些使新演化政治经济学的分析框架逐渐清晰,而这也将使新演化政治经济学的进一步应用及发展具备了原始的基础。

新演化政治经济学虽然尚处于初始发展阶段,但是已经为政治经济学的众多议题提供了新的研究视角,并使政治经济学实现从均衡到演化方法的转变,这将为学科交叉研究开启了很多新的窗口。[27](何梦笔,2006)对于中国学者而言,新演化政治经济学的发展则具有更多启示性意义,当前中国处于社会转型期,如何实现政治、经济和社会的良性互动,使之成为开放的系统是政府和学者面临的重大问题。新演化政治经济学中所倡导政治企业家精神对制度变迁的驱动、战略群体对决策的影响、认知模式在制度创新中的作用等核心观点可以为促进我国政府决策的优化、公民社会的发展、良好的治理模式的形成提供可能的理论指导。

参考文献:

[1] Silva, Teixeira On the divergence of research paths in evolutionary economics: acomprehensive bibliometric account. Papers on Economics and Evolution #0624: Max PlanckInstitute of Economics, Jena (2006)

[2] [6] [14] Ulrich Witt,What is specific about evolutionary economics? Journal of Evolutionary Economics (2008) 18:547–575

[3]贾根良,演化经济学——经济学革命的策源地,山西人民出版社,2004年,10

[4]熊彼特,资本主义、社会主义和民主,

[5]纳尔逊,温特,经济变迁的演化理论,商务印书馆,1997年,

[7] ]霍华德·J.谢尔曼,演化的政治经济学——在获得凡勃伦一康芒斯奖时的讲话,国外理论动态·2005年第12期,16-21.

[8] Hayek, Friedrich A. (1960). The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press. 108

[9]诺斯,制度、制度变迁与经济绩效,格致出版社,2008年

[10]MantzavinosC.,NorthD. And S.Sharip,2004, Learning,Institutions, and Economic Performance. Perspectives

on Politics,2(1),75-84

[11] [25]Michael Wohlgemuth.Evolutionary Approaches to Politics[J]. KYKLOS.2002,Vol. 55.223-246.

[12] 黄少安,经济学为什么和怎样研究制度,学术月刊,2009年5月,76-80

[13] Slembeck.T,The Formation of Economic Policy: A Cognitive-Evolutionary Approach toPolicy-Making, Constitutional Political Economy, 8, 225–254 (1997)

[15] [21] [27]Carsten Herrmann-Pillath. An evolutionary approach to endogenous political constraints on transition in China. https://www.360docs.net/doc/e416962556.html,/sol3/papers.cfm?abstract_id=948213.

[16] Steen.M, 1999, Evolutionary System of Innovation_a Veblian-oriented Study Into the Role of Government Factor. The Netherlands:Van Gorcum.

[17] Peter Kerr(2002) Peter Kerr. Saved from extinction: evolutionary theorising, politics and the state. British Journal of Politics and International Relations, 2002,Vol. 4, No. 2.330-358.

[18]Pierson. Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. The American Political

Science.2000 .V ol(94).2. 251-267

[19] Jeroen C. &Kallis.G, Evolutionary Policy, Papers on Economics and Evolution, # 0902,2009

[20] Stephan Kuhnert.An Evolutionary Theory of Collective Action: Schumpeterian Entrepreneurship for the Common Good. Constitutional Political Economy, 2001,12, 13–29.

[22]Hederer, Christian. Political Entrepreneurship and Institutional Change: an Evolutionary Approach. MPRA Paper No. 8249,2007.

[23]Antonio Saravia, Institutional change from an evolutionary perspective:the Mexican experience, Constitutional Political Economy (2008) 19:129–147

[24]Wohlgemuth.M. Economic and Political Competition in Neoclassical and Evolutionary Perspective[J]. Constitutional Political Economy.1995,Vol(6),71-96.

[26] Mark S. Peacock, On Political Competition: Democracy, Opinion and Responsibility. Constitutional Political Economy, 2004,Vol.15, 187–204.

大一政治经济学笔记(资本主义部分总汇)

大一政治经济学笔记 资本主义部分 四川大学·经济学院·王禹 目录 第一章02 第二章07 第三章14 第四章24 第五章Ⅰ32 第五章Ⅱ39 第六章48 第七章56 第八章63 第九章73 第十章82

大一政治经济学笔记 第一章政治经济学的研究对象 “经济学是一门使人生幸福的艺术。” ——萧伯纳 1.1 政治经济学的产生和发展 政治学、经济学、政治经济学的联系与区别 1、概念、研究对象不同 A、政治学:研究阶级、政党、社会团体和个人在国内及国际关系方面的活动。政治是经济的集中体现。 B、经济学:(美国经济学家Joseph.E.stiglitz的定义)“经济学是研究我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织是如何进行选择的,这些选择又怎样决定社会资源任何被利用。” C、政治经济学:研究社会生产关系及其发展规律的科学。阐述人类社会各个发展阶段上支配物质资料的生产、交换以及与之相适应的产品的分配、消费的规律的科学。 延伸:经济学 [重要观点]:经济学产生于稀缺性,稀缺是经济学的显著现象。 ①稀缺性决定了每一个社会和人必须做出选择。(人们面临交替关系) ②经济学被称为“选择的科学”。如何用有限的资源去满足不同的欲望。 [重要问题]:生产什么、如何生产、为谁生产--资源配置问题。 (1)选择与制度的关系:人是社会的人,任何社会经济活动都在一定的社会中进行。 ①经济活动:做出选择或资源配置决策并付诸实施的过程 ②经济制度:各个社会做出选择或资源配置的方式 (2)现代社会的两种资源配置方式、即两种经济制度:计划经济与市场经济。 ①计划经济与市场经济的差别:决策机制不同、协调机制不同、激励机制不同。 ②计划经济与市场经济的比较:各有利弊。可从经济效率、经济增长、收入分配等方面来比较。 ③现代市场经济是指以市场调节为基础,又有政府干预的混合经济制度。

(完整版)政治经济学知识点整理

基本概念 ①生产力的实体性要素(劳动力和生产资料) ②经济规律 分为三种: 1.适应于一切社会经济形态的 2.适应于几个社会经济形态的 3.适应于某一特定社会经济形态的 经济规律具有客观性 经济规律与自然规律的共同性:经济规律不依人们的意志为转移,在一定经济条件下产生并发挥作用。人们不能违背、制造和改造经济规律,但可以利用它。 经济规律与自然规律的差异性:历史性、利益性、阶级性、 基本原理 ①政治经济学的研究对象:社会生产关系 ·研究社会生产关系,要结合生产力和上层建筑。 ·生产力三要素 政治经济学研究的出发点——物质资料的生产 ②生产力和生产关系的关系 生产力决定生产关系——生产力的发展状况决定生产关系; 生产力的变化决定生产关系的变化。 生产关系反作用于生产力。 生产力较为活跃,生产关系较为稳定。 政治经济学的研究对象:生产关系。但研究生产关系必须联系生产力。

基本概念 ①商品 (同时满足)必须是个有用物;必须是劳动产品;满足他人或社会需要;通过有代价(经济 上的代价)的交换方式。二因素:价值、使用价值。商品价值量:由生产商品的社会必要劳 动时间决定。商品价值量与体现其中的劳动量成正比,与劳动生产率成反比。 ②货币 当某种商品固定地充当一般等价物时,这种商品就成了货币商品,这种价值形式就是货币形式。 历史:实物货币、金属货币、信用货币。 未来:电子货币。 当金银固定地充当一般等价物时,金银便成了货币。 本质:固定充当一般等价物的特殊商品;经济主权的象征(货币主权) ③货币职能 基本职能:价值尺度、流通手段派生职能:储藏手段、支付手段、世界货币 ④价值规律(商品经济的基本规律) 基本内容:商品价值量决定于生产商品的社会必要劳动时间,商品交换以价值量为基础,实行等价交换。 核心:等价交换。 既是价值决定规律,也是价值实现规律。 价值规律随商品经济的产生而产生并发挥作用。 表现形式:价格围绕价值上下波动。 价格经常背离价值并不违背价值规律:一种商品的价格不可能永远高于或低于价值,总是受价值约束,上下波动。 商品的价格是以自身的价值为基础,进行波动的。 从短暂和个别看价格经常背离价值,但整个社会看,总价格和总价值仍是基本一致的。

马克思政治经济学原理复习总结

第一章 导论 生产关系也叫经济关系。生产关系是人们在生产过程中结成的社会经济关系,它包括生产、分配、交换、消费过程中的各种经济关系。 研究的出发点 1、 物质资料生产的含义 1、劳动过程--生产力 生产力的内涵、生产力的构成 2、 社会过程 --生产关系 3、 生产力和生产关系构成了社会的生产方式,它是二者的对立统一。 *生产资料所有制是对社会生产中人们在生产资料的所有、占有、支配和使用上所结成的关系的制度规定,生产资料所有制是生产关系的基础。 (四)横向生产关系系统 生产力和生产关系的有机结合和统一,构成社会生产方式。人类征服自然、改造自然的能力,就叫生产力。 1. 生产力的性质决定生产关系的性质。 1.当生产关系适合生产力状况和发展要求时,它推动生产力发展。 1.要求生产关系的具体形式即经济体制,也必须同生产力的性质和水平相适应。 2.要求生产关系的具体形式即经济体制,也必须同生产力的性质和水平相适应 3. 要求在一定的经济体制下选择与之相适应的经济运行机制。 经济规律 :经济规律是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系。 经济规律特点:1.经济规律是不会长久不变的。 1.辩证唯物主义和历史唯物主义的方法 2科学的抽象法 3.数学和统计方法 4.逻辑和历史相统一的方法 ?思考题 1、 如何认识马克思主义政治经济学的与时俱进的理论品质? 2 、什么是生产关系?马克思主义政治经济学研究生产关系的目的是什么?

第二章社会经济制度与经济运行的一般规律 原始公社制度、奴隶制度、封建制度、资本主义制度和社会主义制度这五种不同经济制度的依次变革。 封建主庄园等)的直接消费而进行生产的经济形式。 :1.它是自给自足的经济 2.它是封闭型经济 3.它是保守性经济 4.它是以简单再生产为特征的经济 5.其中劳动者的私人劳动直接成为社会劳动的组成部分 自然经济相对应的经济形式。 .社会分工 2.生产资料和产品属于不同的特质的利益主体所有 2.商品经济是开放型经济。 3.商品经济是开拓进取型经济 4.商品经济以扩大再生产为特征 三、市场经济 1.资源配制市场化 2.企业行为自主化 3.企业产权商品化 4.宏观经济间接化 5.市场体系完善化 6.交易关系平等化 7.市场管理法制化8.经济生产国际化 特点:商品的自然属性,构成社会财富的物质内容,是交换价值和价值的物质承担者 ②价值:是凝结在商品中的一般人类劳动 特点:是商品的社会属性,体现商品生产者相互比较劳动和交换劳动的经济关系,是一个历史 范畴 *交换价值:表现为一种使用价值与另一种使用价值相交换的量的关系和比例 3、价值和交换价值的关系:1.价值是交换价值的基础和内容 2.交换价值是价值的表现形式 4、使用价值和价值的关系:1.使用价值与价值相互排排斥、相互对立(矛盾) 2.使用价值与价值相互排依存、相互作用(统一) !!!!任何商品都是使用价值和价值的统一体,价值是商品最本质的特征。 1、概念:是在一定具体形式下进行的劳动 2、特点:创造商品的使用价值,反映人和自然的关系,具有永久性 1、概念:撇开具体形式的无差别的一般人类劳动 1.统一性:是生产商品的同一劳动过程的两个方面 2.对立性:具体劳动是实现抽象劳动的必要前提,商品交换成功必然使具体劳动和抽象劳动相分离

政治经济学最新版

政治经济学考试重点 考试类型:本次考试为闭卷考试。 考试时间:1月10日 8:40-10:40 考题的类型:单选题;多选题;判断题;计算题;简答题;材料分析题。 导论: 1.古典政治经济学的创始人:(英)威廉.配第;集大成者:亚当.斯密;完成者:大卫.李嘉图;最早提出:(法)物安.德.蒙克莱田;P2 2.马克思主义政治经济学研究的出发点:物质资料的生产.马克思主义的政治经济学的研究对象是生产关系,是阐明人类社会中支配物质资料生产、交换、分配及消费的客观规律的科学。P5 3.生产资料所有制是生产关系的基础,是区别不同生产关系类型的主要标志。 4.科学抽象法是马克思政治经济学的基本研究方法,是唯物辩证法的具体运用。 5.规范分析法:是指从一定的价值判断出发,提出一系列衡量经济活动怎样才能符合这些标准的分析方法。P12 实证分析法:是指从某个可以证实的假设前提出来分析人们的经济活动,并预测经济活动的后果的方法。P12

第一篇商品经济 第一节 1.自然经济组织具体表现为原始社会氏族部落共同体的集体经济、奴隶社会和封建社会的庄园经济以及农民的家庭经济。P17 2.自然经济的基本特征。自然经济中社会劳动产品绝大部分都是为了满足自然经济单位内部的直接生活需要而生产的,而不是为了出售和交换,即不是为了他人而生产的。即使生产者的劳动是为了他人而进行的,其劳动产品从生产者手中转让给它作为使用价值使用的人手中,也不是通过商品交换的形式实现的,而是直接的转让或索取。P18 第二节 1.第二次社会大分工的形成使可供交换的产品越来越多,同时,随着交往的扩大和经济联系的增强,人们的经济活动范围扩大了,对产品的需求也增加了,于是,就出现了专门以交换为目的的商品生产(即商品经济)p19 2.商品经济的基本特征:一是商品的自然属性;二是构成财富的物质内容;三是社会的使用价值;四是交换价值的物质承担者。(老师课件上是1交换性2等价性3开放性4开拓进取性5扩张性6利益性7自主性)p21 第二章

2019年考研政治马克思主义政治经济学核心考点复习笔记(经典)

2019年考研政治马克思主义政治经济学核心考点复习 笔记(经典) 1,导论(马克思主义政治经济学理论基础:辩证唯物和历史唯物;基础是劳动价值论)(一) ②物质资料生产包括生产(决定)、分配、交换、消费四个环节,相互联系、相互制约的关系。 ③物质资料的生产是人类最基本的实践活动,是社会生存和发展的基础,是马政经研究出发点。④ 系,体现了社会经济运动的必然趋势。(研究对象是社会生产关系,社会生产关系的性质和具体形式必须适应生产力发展的要求;根本任务是揭示经济规律)2,商品的二因素和生产商品的劳动的二重性(马克思政经的枢纽)(二)★★:用来交换的劳动产品,具有使用价值和价值两个因素。 :是通过交换满足他人需要,体现商品的自然属性;具体劳动创造 凝结在商品中无差别的一般人类劳动,体现商品的社会属性。抽象劳动创造 ④商品是使用价值和价值的统一体。使用价值是价值的物质承担者,价值是使用价值在交换时进行量比较的基础。生产资料的价值是借助生产者的具体劳动转移到新产品中 ⑤商品的二因素是由生产商品的劳动具有二重性决定的。 ⑥生产商品的劳动,一方面是具体劳动,形成使用价值,另一方面是抽象劳动,创造价值。 3,商品的价值与价值量(二) ①商品的价值是凝结在商品中的抽象劳动,商品的价值量是凝结在商品中的抽象劳动量。

是凝结在商品中的社会必要劳动时间的数量。简单商品经济的基本矛盾:私人劳动和社会劳动 ④商品的价值量只能决定于生产该商品的社会必要劳动时间。是在同类商品的生产者之间竞争中实现的。 ⑤复杂劳动创造的价值量等于倍加的或自乘的简单劳动创造的价值量 4,商品的价值量与劳动生产率的关系(二)★ ①商品的价值量会随着劳动生产率的变化而变化。劳动生产率是单位时间生产的产品数量。 ②单位商品的价值量同生产该商品的劳动生产率成反比,与体现在商品中的社会必要劳动量成正比。社会必要劳动时间是以简单劳动为尺度的 ③商品的价值量决定于社会必要劳动时间,而社会必要劳动时间取决于部门平均劳动生产率。 5,货币的本质和职能(二)★★货币之所以能固定充当一般等价物是因为金银的天然特性适合充当货币 是商品内在矛盾发展的必然结果。 货币是固定地充当一般等价物的商品,体现商品生产者之间的社会经济关系 货币在社会经济生活中的作用,它由货币本质决定,又是货币本质的具体体现。 1、2是基本职能。 6,货币流通规律(二)★★

政治经济学知识点总结

1、衡量社会发展与进步的标志 有利于生产力的发展和有利于生产关系的和谐发展。 2、经济活动的基本内容 生产、交换、分配、消费。 大量生产来满足消费需求,国家经济发展模式必须以商品经济为主导,公平、公正的环境是商品经济发展的保障。 3、商品价值量的含义,单位商品的价值与劳动生产率的关系 生产商品耗费的劳动时间的量 商品价值量不是个别劳动时间决定的,而是由社会劳动时间决定的,(指在现有社会正常生产条件下,在社会平均劳动熟练程度和劳动强度下大多数劳动者制造某种商品所需要的劳动时间) 劳动生产率与单位商品的价值成反比! 4、在商品经济中,为什么以价值为尺度进行商品交换 商品的值量是由社会必要劳动时间决定的;商品必须以照价值量为基础进行等价交换。 5、实现商品经济的条件,商品经济发展中的基本矛盾 含义:以社会分工进行生产,以交换作为目的的生产方式称为商品经济 条件; 1)社会分工 2)生产资料和产品私有化 3)等价交换 基本矛盾:私人劳动和社会劳动的矛盾。或者说,产品价值是否能转换成为商品价值的矛盾! 6、价值规律、供求规律 第一,价值规律使供求达到平衡性,有效缓解经济危机,并且引导生产资料和劳动力在各个部门之间均衡转移与分配,有效地避免了经济资源的浪费,达到经济资源的有效配置。 第二,价值规律调节商品生产经营者的利益分配。 有利于大多数劳动者的经济利益。有利于竞争机制发挥和“优胜劣汰”格局。 第三,价值规律刺激商品生产者改进生产技术,改善经营管理,提高劳动生产率,从而促进社会生产力的发展。 7、商品经济的基本特征与好处 特征: 第一,本质上是交换经济(通过交换满足人们多样化需求) 第二,是开拓型经济(通过社会分工使产品产出达到最大化) 第三,是自我完善自我约束经济 (以商品价值为准绳,提高生产效率降低成本获得利润) 第四,以扩大再生产为特征(为了获得利润不断生产产品和创造社会财富) 好处: 有利于生产力发展 需求达到最大化 有利于生产关系和谐

政治经济学原理试题和答案

第一部分选择题(共50分) 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)在每个小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将其号码填在题干后的括号内。 1. 马克思主义政治经济学的研究任务是(B ) A. 研究生产力及其发展规律 B. 揭示客观经济规律 C. 揭示资本主义剥削的实质 D. 研究社会经济运行状况 2. 衡量社会生产力发展水平的主要标志是(C ) A. 劳动资料 B. 劳动对象 C. 生产工具 D. 生产的产品 3. 商品的社会属性是指( B ) A. 使用价值(自然属性) B. 价值 C. 交换价值 D. 抽象劳动 4. 决定商品价值量的是( D ) A. 简单劳动 B. 商品的使用价值 C. 价格标准 D. 社会必要劳动时间 5. 1只绵羊=2把石斧表示的是(D ) A. 一般的价值形式 B. 总和的或扩大的价值形式 C. 货币形式 D. 简单的或偶然的价值形式 6. 在商品供求关系平衡的条件下,商品价格( A ) A. 与商品价值成正比,与货币价值成反比 B. 与商品价值成正比,与货币价值成正比 C. 与商品价值成反比,与货币价值成反比 D. 与商品价值成反比,与货币价值成正比

7. 货币转化为资本的前提条件是( A ) A.劳动力成为商品 B. 生产资料可以买卖 C. 货币是一般等价物 D. 货币是社会财富的一般代表 8. 通过提高工人劳动强度取得剩余价值属于( A ) A.绝对剩余价值 B. 相对剩余价值。在工作日长度不变的条件下,由于缩短必要劳动时间、相应延长剩余劳动时间而产生的剩余价值。相对剩余价值是全体资本家长期获得的,以全社会劳动生产率普遍提高为条件。 C. 超额剩余价值。个别资本家通过提高劳动生产率,使自己商品的个别价值低于社会价值而比一般资本家多得的那部分剩余价值。 D. 超额利润 9. 社会再生产就其内容来讲包括( C ) A. 简单再生产和扩大再生产 B. 外延式扩大再生产和内涵式扩大再生产 C. 物质资料的再生产和生产关系的再生产 D. 生产资料的再生产和消费资料的再生产 10. 计件工资是( A ) A. 计时工资的转化形式 B. 名义工资的转化形式 C. 实际工资的转化形式 D. 货币工资的转化形式 11. 资本积聚( A ) A. 是依靠剩余价值的资本化实现的 B. 是由众多中小资本合并实现的 C. 是借助于竞争和信用来实现的 D. 不受社会财富增长速度的限制 12. 货币资本的循环公式是(A )

最新政治经济学期末模拟试题合集

一、名词解释题(每小题3分,共15分) 1、经济规律 2、超额剩余价值 3、资本集中 4、资本有机构成 5、成本价格 二、单项选择题(每小题1分,共20分。请把正确答案填入表格内。) 1、在简单价值形式“1只绵羊=2把斧子”中() A、斧子处于等价形式,是一般等价物 B、绵羊处于等价形式,是一般等价物 C、斧子处于等价形式,是个别等价物 D、绵羊处于等价形式,是个别等价物 2、假定出现Ⅰ(1600V+1600m)>Ⅱ3000C,这时社会资本() A、只能进行简单再生产 B、有可能进行扩大再生产 C、既不能进行简单再生产,也不能进行扩大再生产 D、再生产只能在萎缩状态中进行 3、反映预付可变资本增殖程度的是() A、剩余价值率 B、年剩余价值率 C、利润率 D、平均利润率 4、当投入劳动量不变,但遭受自然灾害时,会造成() A、农产品的使用价值量下降,单位产品的价值上升 B、农产品的使用价值量下降,单位产品的价值下降 C、农产品的使用价值量不变,单位产品的价值下降 D、农产品的使用价值量下降,单位产品的价值不变5、农业资本家总是力争签订长期租约,土地所有者则力求签订短期租约,这是为了争夺() A、级差地租Ⅰ B、级差地租Ⅱ C、平均利润 D、绝对地租 6、在资本的各种具体形态中,所有权和使用权相分离的资本形态是() A、产业资本 B、商业资本 C、借贷资本 D、农业资本 7、生产价格的形成是以() A、剩余价值率的存在为前提 B、年剩余价值率的存在为前提 C、利润率的存在为前提 D、平均利润率的形成为前提 8、剩余价值转化为利润是由于资本家把剩余价值看作是() A、工人劳动创造的全部价值 B、不变资本的产物 C、可变资本的产物 D、全部预付资本的产物

政治经济学知识点(详细版)

政治经济学重点及答案(打"的题是老师认为比较重要的) 导言 一、主要概念: 1生产:是指人们创造社会财富的实践活动。 2?生产力:是指人们改造和征服自然,生产社会财富的能力。 5?生产关系:是指生产过程中的人与人之间的关系。 6?生产方式:是指人们谋得社会财富的方式。 7?经济规律:是指经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系。(V) 二、主要问题: 1政治经济学的研究对象 (1)政治经济学是在生产关系与生产力的统一中研究生产方式,其研究对象是社会生产方式及其运动规律。 (2)政治经济学研究的根本任务是提示生产方式运动的规律,即经济规律。 2?社会生产总过程各环节之间的关系(V) (1)生产是指人们创造社会财富的实践活动。它有狭义与广义之分,狭义的生产是指直接生产过程;广义的生产是包括生产、分配、交换和消费四个环节的统一体。 (2)在生产、分配、交换、消费四个环节中,生产起决定作用,而分配、交换、消费则反作用于生产。具体来说: 生产的决 定作用表现在: 第一,分配、交换、消费的对象是由生产提供的,没有生产就没有分配、交换、消费。 第二,生产的发展状况决定分配、交换、消费的水平、结构和方式。 分配、交换、消费对生产的反作用表现在: 第一,分配、交换、消费是生产的实现,又是生产连续进行的条件,没有分配、交换、消费,生产既无意义也不能连续进行; 第二,分配、交换、消费对生产发展有重大影响,如适应生产的要求则会推动生产的发展,反之就会阻碍生产的发展。 3?生产力与生产关系之间的关系 (1)生产力与生产关系是社会生产的两个方面。 (2)生产力是指人们改造和征服自然,生产社会财富的能力。它包括生产资料(劳动对象和劳动资料)和劳动力两个因素,体现了人与自然之间的关系。 (3)生产关系是指生产过程中的人与人之间的关系。生产关系有广义与狭义之分。广义的生产关系包括直接生产过程中人与人之间的关系(狭义的生产关系)和分配、交换、消费等环节上人与人的关系,其基础是生产资料所有制。 (4)生产力与生产关系的对立统一,构成生产方式。在这个统一体中,生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力。 生产力决定生产关系表现在:第一,生产力的状况决定生产关系的状况;第二,生产力的发展变化决定生产关系的发展变化。 生产关系对生产力的反作用表现在:第一,当生产关系适合生产力状况和发展要求时,它推动生产力发展;第二,当生产关系不适合于生产力状况和发展要求时,它阻碍生产力的发展。 4科学技术与与生产力(结合第九章) 4?经济规律

政治经济学原理试卷试题包括答案.docx

.. 第一部分选择题(共50分) 一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)在每个小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将其填在题干后的括号。 1. 马克思主义政治经济学的研究任务是(B) A. 研究生产力及其发展规律 B. 揭示客观经济规律 C. 揭示资本主义剥削的实质 D. 研究社会经济运行状况 2. 衡量社会生产力发展水平的主要标志是(C) A. 劳动资料 B. 劳动对象 C. 生产工具 D. 生产的产品 3.商品的社会属性是指( B ) A. 使用价值(自然属性) B. 价值 C. 交换价值 D. 抽象劳动 4.决定商品价值量的是( D ) A. 简单劳动 B. 商品的使用价值 C. 价格标准 D. 社会必要劳动时间 5. 1 只绵羊= 2 把石斧表示的是(D) A. 一般的价值形式 B. 总和的或扩大的价值形式 C. 货币形式 D. 简单的或偶然的价值形式 6. 在商品供求关系平衡的条件下,商品价格(A) A.与商品价值成正比,与货币价值成反比 B.与商品价值成正比,与货币价值成正比 C.与商品价值成反比,与货币价值成反比 D.与商品价值成反比,与货币价值成正比

.. 7.货币转化为资本的前提条件是(A ) A. 劳动力成为商品 B. 生产资料可以买卖 C. 货币是一般等价物 D. 货币是社会财富的一般代表 8. 通过提高工人劳动强度取得剩余价值属于(A) A. 绝对剩余价值 B. 相对剩余价值。在工作日长度不变的条件下,由于缩短必要劳动 时间、相应延长剩余劳动时间而产生的剩余价值。相对剩余价值是全体资本家长期获得的, 以全社会劳动生产率普遍提高为条件。 C. 超额剩余价值。个别资本家通过提高劳动生产率,使自己商品的个别价值低于社会价值而比一般资本家多得的那部分剩余价值。 D. 超额利润 9.社会再生产就其容来讲包括( C ) A.简单再生产和扩大再生产 B.外延式扩大再生产和涵式扩大再生产 C.物质资料的再生产和生产关系的再生产 D.生产资料的再生产和消费资料的再生产 10.计件工资是( A ) A. 计时工资的转化形式 B. 名义工资的转化形式 C. 实际工资的转化形式 D. 货币工资的转化形式 11. 资本积聚( A ) A.是依靠剩余价值的资本化实现的 B.是由众多中小资本合并实现的 C.是借助于竞争和信用来实现的 D.不受社会财富增长速度的限制 12. 货币资本的循环公式是(A)

政治经济学课堂笔记

政治经济学课堂笔记资本主义部分 导论 一、政治经济学的产生和发展 1、“经济”的含义:A、“经济”的最初含义:晋书中第一次出现,economy 家务,规则; B、“经济”的现在含义:①经济管理、经济制度;②物质资料的生产以及与其相适应的消费、交换、分配的生产和再生产活动;③一个国家国民经济部门或总体的简称。 2、政治经济学的由来 ①古希腊色诺芬家庭管理;蒙克来田1615年第一次把“政治”和“经济”结合; ②作为一门独立学科产生于17世纪中叶,古典政治经济学主要人物:A、威廉.佩蒂《政治算术》,B、魁奈《经济表》,③亚当.斯密《国富论》,④大卫.李嘉图 二、政治经济学研究对象:生产关系及其发展规律 1、政治经济学研究的出发点:物质资料的生产 ①劳动者的劳动——生产劳动:具有一定生产经验、劳动技能的劳动者在生产过程中进行 (主管条件——人)的有目的的劳动。 物质资料生②劳动对象:劳动者在生产过程中对之加工的一切物质资料(分类:包括没有经过人工加产的条件:工的自然物和经过人类劳动加工的物质资料) ③劳动资料——劳动手段:人们在劳动过程中用以改变或影响劳动对象的一切物质资料和 物质条件。——主要是:劳动工具 2、政治经济学的研究对象:社会生产关系及其发展规律。(研究生产关系不是片面、孤立、静止地研究) ①劳动者和自然界的关系——生产力(取决于科学技术) 狭义:直接生产过程中所结成的人与人之间的关系 ②生产关系的内容:广义:直接生产过程中生产、交换、分配、消费四个环节中结成的人与人的关系。 3、生产力和生产关系的关系:物质资料的生产是生产力和生产关系的统一 生产方式:生产力和生产关系统一起来构成,生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力。 三、经济规律 1、含义:经济现象和经济过程中内在、本质、必然的联系 经济规律的客观性,它产生的经济条件是客观的,作用是客观的。①它是人类最基本的实践活动;②在物质资料生产过程中发生两种关系:人与物的关系、人与人的关系;③生产力与生产关系既矛盾又统一。客观性:内在的、本质的、必然的联系;要适应某些经济条件。 2、经济规律的特点:①与人的经济活动相联系;②随着经济条件的产生而产生,消失而消失;③有阶级 性,有阶级的背景。 4、政治经济学的任务:揭示经济规律。 5、经济规律的客观性和分类:一般经济规律、共有经济规律、特有经济规律。 三、政治经济学的性质 具有强烈的阶级性;阶级性与科学性高度统一。 思考题:1、生产关系就是人们在直接的生产过程中的相互关系? 2、人类社会发展的最终决定力量是否是阶级斗争? 四、学习政治经济学的意义 五、学习政治经济学的方法 思考题:1、人们能够认识经济规律,能否改造经济规律? 2、经济规律与自然规律的异同点。 第一章商品和货币 第一节商品

高中政治经济学知识点总结

高中政治经济学知识点总结 一、货币 (一)货币的本质 1、商品的基本属性 商品就是用于交换的劳动产品。构成商品必须具备两个条件:一就是劳动产品,二就是用于交换。 商品具有使用价值与价值两个基本属性。商品能够满足人们某种需要的属性,就是商品的使用价值。它就是商品的自然属性,反映了人与自然的关系。凝结在商品中的无差别的人类劳动就就是商品的价值。价值就是一切商品所共有的东西。它就是商品的社会属性,反映了人与人之间的社会关系。商品的两个基本属性就是辩证统一的关系。 2、货币的产生与本质 货币就是商品交换发展到一定阶段的产物。它大致经历了四个阶段:偶然的物物交换,扩大的物物交换,一般等价物为媒介的交换,以货币为媒介的交换。 从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品,就就是货币。货币的本质就是一般等价物。 3、货币的基本职能 货币的职能就是货币本质的体现。货币从产生时起就具有价值尺度与流通手段两种基本职能。货币执行价值尺度职能,就就是把商品的价值用货币表现出来,现实生活中只需要观念上的货币即可。用货币表现出来的商品的价值,叫商品的价格。货币执行流通手段的职能,就就是充当商品交换的媒介,它需要现实的货币。 4、金属货币与纸币 纸币就是金属货币的代表,与金属货币相比,纸币的制作成本低,更易于保管、携带与运输,避免了铸币在流通中的磨损。所以,纸币被世界各国普遍使用。 纸币就是由国家(或某些地区)发行的强制使用的价值符号。纸币的发行量必须以流通中所需要的货币量为限度,否则,会引发通货膨胀或导致通货紧缩。 通货膨胀与通货紧缩时各应实行什么对策? 通货膨胀对策:实行适度从紧的财政政策与稳健的货币政策,要控制货币供应量与信贷规模,具体来说A要大力发展生产,增加有效供给;B提高银行贷款利率与提款准备金率,紧缩银根,

马克思主义政治经济学原理第四课后习题答案

绪论 1、名词解释: (1)生产力:人们征服自然、改造自然、创造物质财富的能力。 (2)生产关系:在生产过程中,人们只有结成一定的关系进行共同活动和互相交换活动,才能和自然界发生联系,人们在生产过程中结成的这种关系,叫做生产关系。 (3)生产方式:是指社会生活所必需的物质资料的谋得方式,在生产过程中形成的人与自然 界之间和人与人之间的相互关系的体系。 (4)物质资料生产总过程:是由生产、分配、交换、消费四个环节组成的有机整体。生产是起点,消费是终点,分配和交换是连接生产和消费的中间环节。生产、分配、交换、消费相互制约、互相依赖,构成生产过程的矛盾运动。 (5)经济规律:社会经济发展过程中不以人们的意志为转移的客观的内在的本质的必然 的联系。 (6)基本经济规律:在一个社会形态里,会有许多个特有经济规律存在并发生作用,它们和 共有经济规律一起构成该社会经济制度的规律体系。在这些规律里,有一个起着决定作用的经济规律,即基本经济规律。 (7)抽象法:政治经济学对社会经济现象的研究,主要依靠抽象的思维能力。即首先收集和 占有大量的实际材料,然后运用抽象力对实际材料进行整理、加工、分析,去粗取精、去伪存真、由表及里,从中找出最基本、最简单的东西,并发现它们内在的各种联系。 (8)矛盾分析法:政治经济学要研究生产关系的发展运动,首先要分析生产关系内部的各种 矛盾关系以及生产关系同它的外部条件的矛盾关系,通过这些矛盾的分析,能揭示简单商品经济转化为资本主义商品经济的必然性。矛盾分析法包括一分为二看问题、普遍性与特殊性相结合、具体问题具体分析、坚持两点论和重点论的统一。 2、怎样理解政治经济学的研究对象 政治经济学研究的对象是社会生产关系。 物质资料的生产是政治经济学研究的起点,物质资料的生产是生产力与生产关系的统一。所谓生产关系,就是指人们在物质资料生产过程中结成的相互关系。生产关系也叫经济关系,它是一切社会关系中最基本的关系。马克思指出,人们“如果不以一定方式结合起来共同活动化相互交换其活动,便不能进行生产”。因此,生产在任何时候,任何条件下都是社会的生产,人们只有首先发生相互之间的联系,而后才能同自然界发生联系。在阶级社会中,则表现为阶级关系。 物质资料的生产是人类社会存在与发展的基础,而物质资料的生产又是不断进行的社会再生产过程。这一再生产过程包括生产、交换、分配、消费四个环节,社会再生产过程就是这四个环节的辩证统一过程。社会生产关系就是人们在社会生产和再生产过程中结成的生产、交换、分配、消费的社会关系的总和。 在这一整体中,起决定作用的是生产。所谓生产,是指以一定关系结合起来的人们改造自然、生产物质资料的过程。人们在这一过程中的共同活动和相互交换其活动的关系构成生产关系,这一生产关系既包括劳动者在分工协作基础上互相交换其活动与能力的关系,也包括社会生产各部门、企业之间在生产过程中发生的协作关系以及人们对生产进行组织管理方面的关系。首先,生产决定分配,有什么样性质的生产关系,就有与其相适应的分配形式,分配的结构决定于生产的结构,它体现人们对产品的所有权关系。其次,生产决定交换,交换包括人们在生产过程中发生的各种活动和能力的交换,以及一般产品和商品的交换。前者属于直接的生产过程,后者则是联结生产、分配、消费的中间环节。没有生产发展和社会分

2020体育单招政治经济学必背知识点

《经济生活》 (2)价格变动对人民生活的影响:①一般来说,商品价格上升,需求会减少;②生活必需品对价格变动的反应程度(需求弹性)较小,高档耐用品对价格变动的反应程度较大; ③当一种商品价格上升,需求量减少,其替代品需求量增加,互补品需求量会减少,反之,其替代品需求量减少,互补品需求量增加。 (3)价格变动对生产经营的影响:①调节生产规模。(当某种商品价格下降,生产者获利减少,就会压缩生产规模,减少产量,反之,扩大生产规模,增加产量;)②提高劳动 域发展,缩小收入差距,实现社会公平。 的消费观。(量入为出,适度消费;避免盲从,理性消费;保护环境,绿色消费;勤俭节约,艰苦奋斗。) 3、恩格尔系数的内涵、影响及标准? 恩格尔系数是指食品支出占家庭总支出的比重。恩格尔系数过大,会影响其他消费支出,特别是影响发展资料、享受资料消费的增加,限制消费层次和消费质量的提高。恩格尔系数 (1)生产决定消费。(生产决定消费的对象、方式、质量和水平,生产为消费创造动力。)(2)消费反作用于生产。消费拉动经济增长、促进生产发展。 (消费所形成的新的需要,对生产的调整和升级起着导向作用、一个新的消费热点的出现往往能带动一个产业的出现和成长。) 5、大力发展生产力的原因和措施? (1)原因:解决人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾,必须大力发展生产力,这是社会主义的本质要求,是全面建成小康社会的要求。 (2)措施:大力发展生产力:①要牢牢扭住经济建设这个中心;②全面提高劳动者的素质; ③加快科技发展,大力推动科技进步和创新;④通过改革,调整生产关系中与生产力不相适应的部分,调整上层建筑中与经济基础不相适应的部分。 6、我国社会主义初级阶段的基本经济制度是什么? 会效益和生态效益的统一) ⑤把“引进来”和“走出去”相结合,提高对外开放水平。

马克思主义政治经济学笔记

马克思主义政治经济学 导论 1.政治经济学的研究对象,研究方法和主要任务。 ⑴研究对象:物质资料的生产。 物质资料生产是生产力和生产关系的统一。生产力是人们征服自然改造自然的能力,包括劳动对象、劳动资料和劳动者;生产关系是人们在生产过程中结成的各种关系,包括生产资料所有制形式、人们在生产过程中所处的地位和关系、产品的分配关系。 ⑵研究方法:抽象法、矛盾分析法、逻辑与历史相统一的方法。 ⑶主要任务:通过对生产关系的研究,揭示各种生产关系产生、发展和变化的规律-经济规律。 2.怎样理解马克思主义政治经济学的现实意义。 ⑴认识和掌握经济规律,按经济规律办事。 ⑵认识人类社会发展规律,树立共产主义世界观。 ⑶正确认识我国的经济体制改革。 ⑷能用经济观点和经济分析方法来观察和处理问题。 ⑸对学好其他经济学科也有重要意义。 第一章商品与货币 1.商品的二因素 二因素: 使用价值是商品能满足人们某种需要的有用性。由商品的物理化学等自然属性决定。特征有a 必须对别人有用,是社会的使用价值b必须是劳动产品的使用价值 c 必须通过交换让渡给别人,才能进入消费的使用价值,从而是交换价值的物质承担者。 价值:凝结在商品中无差别的人类劳动。 交换价值:表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的数量关系或比例。价值是交换价值的内容或基础,交换价值是价值的表现形式。 商品是使用价值和价值的矛盾统一体: 相互依存:a 没有使用价值就没有价值 b 未经人类劳动创造的物品,有使用价值,没价值,不是商品 c 不是为了交换的劳动产品有使用价值没价值,不是商品。 相互对立,相互排斥:a 使用价值是商品的自然属性,价值是商品的社会属性,体现商品生产者相互交换劳动的社会关系 b 使用价值和价值只能实现一种属性,不能两者兼得 c 两者的矛盾通过交换才能解决。 2.生产商品的劳动的二重性。 具体劳动是劳动的自然属性,体现人与自然的关系。 抽象劳动是无差别的人类劳动,是劳动的社会属性,体现了商品生产者之间的社会关系。 具体劳动和抽象劳动是同一劳动的两个方面,不是两次劳动支出。 二因素由二重性决定:具体劳动同物质要素相结合创造使用价值,但不是使用价值的唯一源泉,抽象劳动创造价值,是价值的唯一源泉。 3.价值形式的发展与货币的起源;;货币流通规律。 ⑴简单的、个别的或偶然的价值形式:一种商品的价值偶然的表现在另一种商品上。 1只绵羊=2把斧子 绵羊:作为使用价值出现。主动作用,通过斧子表现自己的价值,处于相对价值形式。 斧子:作为价值出现。被动作用,不表现自己的价值,充当表现材料,起等价物的作用,处于等价形式。 ⑵总和的或扩大的价值形式:一种商品的价值经常的表现在一系列商品上。价值第一次表现为无差别的人类劳动。 缺陷:价值表现不完全,特殊等价形式的商品是没有穷尽的。

《马克思主义政治经济学原理》考试试题

《马克思主义政治经济学原理》考试试题(A卷) (本试题满分为100分,考试时间110分钟) 一、单项选择题(每小题1分,共20分。错选、多选或不选均不给分) 1、政治经济学是研究() A、生产力及其发展规律的科学 B、生产关系及其发展规律的科学 C、生产方式及其发展规律的科学 D、上层建筑及其发展规律的科学 2、劳动过程必须具备的三个基本要素是() A、劳动工具、生产资料、劳动对象 B、劳动工具、劳动资料、劳动对象 C、人的劳动、劳动资料、生产资料 D、人的劳动、劳动资料、劳动对象 3、形成商品价值的劳动是() A、必要劳动 B、具体劳动 C、抽象劳动 D、剩余劳动 4、商品的价值量与生产这种商品的劳动生产率() A、成正比 B、成反比 C、没有关系 D、不成比例 5、执行流通手段职能的货币必须是() A、贵金属货币 B、足值的货币 C、观念的货币 D、现实的货币 6、商品价值的货币表现是() A、商品的价格 B、商品的价值 C、商品的效用 D、商品的成本 7、货币的两个基本职能是() A、价值尺度和支付手段 B、价值尺度和流通手段 C、流通手段和贮藏手段 D、流通手段和支付手段 8、剩余价值率是剩余价值与() A、全部预付资本的比率 B、不变资本的比率 C、可变资本的比率 D、固定资本的比率 9、资本总公式的矛盾是指() A、等价交换和不等价交换的矛盾 B、货币流通和剩余价值的矛盾 C、价值增殖和价值规律的矛盾 D、货币流通和商品流通的矛盾 10、资本周转的时间是指() A、生产时间和销售时间 B、生产时间和流通时间 C、劳动时间和非劳动时间 D、购买时间和销售时间

最新政治经济学本科教案

第十一章国家垄断资本主义及其对经济的干预(3学时) 教学目的和要求:通过本章的学习,使同学们正确理解国家垄断资本主义的本质,把握国家垄断资本主义的一些新特点;掌握和运用宏观经济理论进行宏观经济分析,探索有效的宏观经济政策。 教学重点:国家垄断资本主义的实质及现代资本主义国家对经济的干预和调节 难点:现代资本主义国家对经济的干预和调节 教学方式:讲授 教学过程 [导入]复习旧课引入新课 [教学内容] 第一节国家垄断资本主义的产生和发展 一、从自由竞争走向垄断 1、资本主义条件下资本集中的两条途径 一是通过竞争中的弱肉强食,即大资本吞并小资本; 二是通过和平方式,即把原来分散的小资本联合起来,以股份公司等形式组成新的更大规模的资本。竞争促使生产和资本的集中。 2、金融资本是垄断资本主义的最高形式 随着生产领域垄断的发展,产生了银行垄断。银行垄断的出现具有了过去所没有的新作用: (1)银行资本加强了对产业资本的监督和控制。 (2)银行还同那些与自己关系密切的企业结成垄断同盟,促进了生产和资本的集中。 (3)大银行通过遍布各地的分支机构,把社会上的货币集中起来,并通过放贷分配 到社会经济的各个领域,从而掌握了生产资料的分配权。 工业垄断资本和银行垄断资本就结合而成为金融资本,即通常所说的垄断财团或金融财团。金融资本是垄断资本主义的最高形式。 3、垄断资本主义是资本主义新的发展阶段 由自由竞争向垄断的发展,始终是在资本主义经济制度的基本框架之内进行的。 因此,垄断并不能消除资本主义固有的基本矛盾,即生产的社会化与生产资料的私人占有的矛盾。 4、垄断价格和垄断利润 在垄断条件下,垄断资本获得了左右市场供求从而操纵价格的力量。凭借对价格的控制,垄断企业可以用垄断加价的方式来剥夺消费者,获得垄断利润。 垄断价格是西方发达国家“滞胀”现象发生的重要原因之一。 二、国家垄断资本主义产生与发展的过程及原因 1、国家垄断资本主义 国家垄断资本主义是国家和私人垄断资本相结合的一种垄断资本主义。 2、国家垄断资本主义产生和发展经历的三个时期 第一,19世纪70年代到第一次世界大战,是国家垄断资本主义的产生时期。 第二,第一次世界大战结束到第二次世界大战,国家垄断资本主义主要表现为国家 对整个国民经济进行干预和调节。 第三,第二次世界大战后的新发展。 3、国家垄断资本主义产生和发展的主要原因 第一,社会生产力的发展,要求资本主义生产资料占有形式发生变化,是国家垄断

政治经济学笔记(4)

政治经济学(4)(罗清和鲁志国) ?第九章 o※思考 ?如何理解以公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国社会主义初级阶段一项基本经济制度? ?社会主义初级阶段存在着以公有制为主体的多种经济成分和多种经营 方式,按劳分配只是社会主义经济分配个人消费品的基本原则,而不 是唯一的分配原则。除了存在按劳分配以外,还存在着其他分配形 式,允许和鼓励资本、技术等生产要素参与分配。在共同富裕的目标 下,鼓励一部分人通过诚实劳动和合法经营先富起来。 ?中国的社会主义经济制度是如何建立的? ?旧中国的经济落后和特殊的社会性质决定了中国革命必须分两步走: 第一步是新民主主义革命,推翻“三座大山”,改变旧中国半殖民地 半封建的社会性质,使之变成新民主主义社会;第二步是社会主义革 命,建立社会主义制度。1949年10月1日中华人民共和国成立,标 志着我国进入了新民主主义社会。而从新民主主义社会到社会主义社 会则必须经过一个过渡时期,这个时期从1949年10月中华人民共和 国成立开始,到1956年“三大改造”(即对农业、手工业和资本主义 工商业的社会主义改造)基本结束。这一时期的基本任务是把以生产 资料私有制占统治地位的多种经济成分转变为以社会主义公有制为主 体的经济结构,从而在全国范围内建立起社会主义经济制度。 ?中国的社会主义为什么要经历一个初级阶段?初级阶段有哪些经济特征? ?社会主义初级阶段不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶 段,而是特指生产力落后、商品经济不发达的国家建设社会主义必然 要经历的特定历史阶段,即生产关系基本转变为社会主义之后,到社 会生产力达到现代化水平的历史阶段。 ? 1. 生产力水平比较低,商品经济不发达

政治经济学知识点

一、商品与货币 1.商品的二因素: 使用价值: 价值 →统一与对立 2.交换价值: 3.货币的双重交换价值 4.货币的职能 ①价值尺度。这种职能表现为货币作为衡量和计算一切商品价值的尺度,使商品的内在价值得以外在表现。货币充当价值尺度可以是观念上的。商品价值的货币表现就是价格。 ②流通手段。这种职能表现为货币作为买卖商品的手段来使用,起着媒介商品交换的作用。以货币为媒介的商品交换就是商品流通,货币作为流通手段,最初是以贵金属条块形式出现的,这给商品交换带来了不便,于是就逐渐产生了具有一一定形状、重量、成色和标明面值的铸币。铸币是由国家铸造的,并作为法定的货币来流通。铸币长期流通发生磨损,其实际价值和它标明的价值相脱离,使得贵金属货币由价值符号来代表成为可能,于是纸币便应运而生。纸币是由国家发行的、强制流通的价值符号,它代表贵金属货币执行流通手段的职能。 ③贮藏手段。货币作为一般等价物使之成了社会财富的一般代表,这就引起了人们贮藏货币的欲望。货币退出流通而作为社会财富被人们贮藏起来,这就是货币的贮藏于段职能。贮藏货币的职能可以调节流通中的货币流通量。 ④支付手段。在商品赊购买卖中,在赊购到期以货币来偿还债款时,货币便执行支付手段的职能。货币作为支付手段,还可以用于支付租金、利息、工资和赋税等。货币的支付手段职能,既有利于商品流通和节省流通中所需的货币量,但也可能因债务偿还中断而影响商品经济的正常运行。 ⑤世界货币。货币超出一国的范围,在国际经济关系中充当般等价物使用,这就是货币的世界货币职能。货币的世界货币职能表现在:一是作为般的支付手段用来支付国际收支差额;二是作为般购买手段用来购买外国的商品; 三是作为社会财富由-国转移到另一国。作为世界货币,一般来说必须是贵金属条块的形式,特殊情况下某个国家由于经济力量十分强大,其铸币或纸币可在一定时期在世界很大的范围内起着世界货币的作用,如第二次世更大战后的美元 5.价值规律 两个原则:①价值决定原则:价值决定价格②交换原则:等价交换 二、剩余价值理论 1.劳动力的特点 2.劳动力商品的价值: