第三章 力系简化的基础知识

第三章 力系简化的基础知识

作用在物体上的一组力称为力系。

如果某力与一力系等效,则此力称为该力系的合力。

本章将介绍力学中的几个重要基本概念:力对点的矩;力偶和力偶矩;力的等效平移等。这些概念不但是研究力系简化的基础知识,而且在工程问题中得到广泛应用。

§ 3-1 平面汇交力系的合成与平衡条件

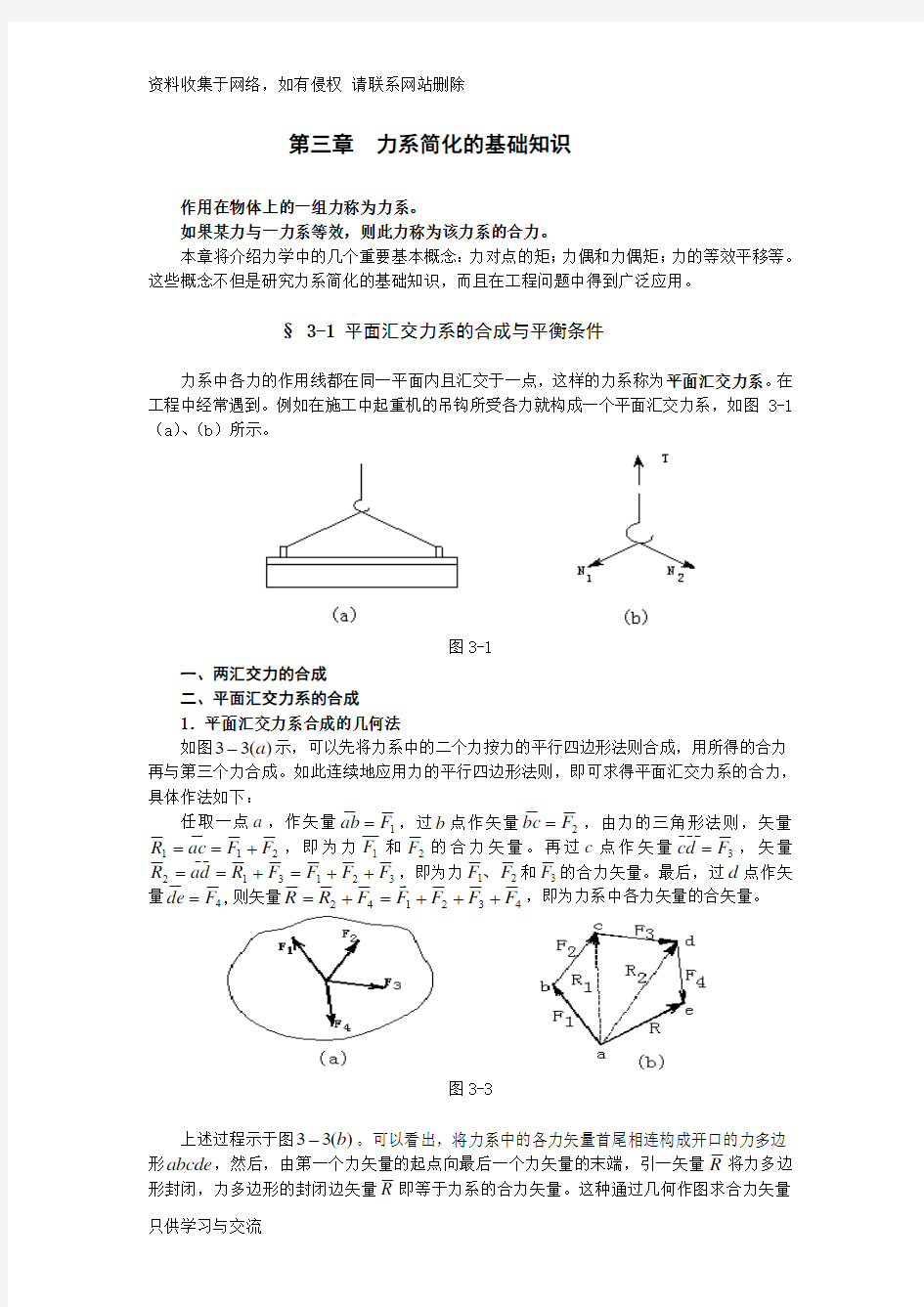

力系中各力的作用线都在同一平面内且汇交于一点,这样的力系称为平面汇交力系。在工程中经常遇到。例如在施工中起重机的吊钩所受各力就构成一个平面汇交力系,如图3-1(a )、(b )所示。

图3-1

一、两汇交力的合成

二、平面汇交力系的合成

1.平面汇交力系合成的几何法

如图)(33a -示,可以先将力系中的二个力按力的平行四边形法则合成,用所得的合力再与第三个力合成。如此连续地应用力的平行四边形法则,即可求得平面汇交力系的合力,具体作法如下:

任取一点a ,作矢量1__F ab =,过b 点作矢量2__F bc =,由力的三角形法则,矢量21__1F F ac R +==,即为力1F 和2F 的合力矢量。再过c 点作矢量3___F cd =,矢量32131__2F F F F R ad R ++=+==,即为力21F F 、和3F 的合力矢量。最后,过d 点作矢量4__F de =,则矢量432142F F F F F R R +++=+= ,即为力系中各力矢量的合矢量。

图3-3

上述过程示于图)(33b -。可以看出,将力系中的各力矢量首尾相连构成开口的力多边形abcde ,然后,由第一个力矢量的起点向最后一个力矢量的末端,引一矢量R 将力多边形封闭,力多边形的封闭边矢量R 即等于力系的合力矢量。这种通过几何作图求合力矢量

的方法称为力多边形法。

结论:平面汇交力系的合力矢量等于力系中各分力的矢量和,即

∑==+++=n

i i n F F F F R 121 式(3-2)

合力的作用线通过各力的汇交点。

值得注意的是,作力多边形时,改变各力的顺序,可得不同形状的力多边形,但合力矢的大小和方向并不改变。

2.力在轴上的投影,合力投影定理

3.平面汇交力系合成的解析法

【例3-1】试求出图3-8中各力在x 轴和

y 轴上的投影。已知

KN F F KN F KN F 200,150,1004321====

【解】:KN F X 7.70707.010045cos 11=?==

KN F Y 7.70707.010045sin 11=?==

KN F X 9.129866.015060sin 22-=?-=-=

KN F Y 755.015060cos 22=?==

KN F X 1005.020060cos 33=?==

KN F Y 2.173866.020060sin 33-=?-=-=

090cos 44== F X

KN F Y 200120090sin 44-=?-=-=

图3-8

三、平面汇交力系的平衡条件及应用

平面汇交力系平衡的充分和必要条件是:该力系的合力等于零,即力系中各力的矢量和为零:

01==∑=n i i F

R

当用解析法求合力时,平衡条件0R =表示为: 0)()(11

22

=+=∑∑==n i n i i i Y X R 该式等价于 ???

????==∑∑==0011n i i n i i Y X 式(3-9)

于是,平面汇交力系平衡的充分与必要条件,也可解析地表达为:力系中各力在两个坐标轴上投影的代数和分别为零。式(39)-称为平面汇交力系的平衡方程。平面汇交力系有两个独立的平衡方法,可以求解两个未知量。

【例3-3】小滑轮C 铰接在三脚架上,绳索绕过滑轮,一端连接在绞车

D 上,另一端悬挂重为

1100F KN =的重物如图3-10(a)所示。不计各构件的自重和滑轮的尺寸,不计摩擦。试求杆AC 和BC 所受的力。

【解】:(1)取分离体,作受力图。

取滑轮C 和绕在它上面的一小段绳索为分离体。绳索两端的拉力分别为T 和T ',滑轮C 平衡时有1'F T T ==。杆AC 和BC 都是二力杆,因不计滑轮的尺寸,作用在滑轮上的力系可看作为平面汇交力系。受力图如图3-10(b)所示。反力CB N 和CA N 的大小是未知的,可以用平面汇交力系的两个平衡方程求解。

图3-10

(2)列平衡方程,求解未知量

取C 点为坐标原点,选择坐标轴如图()b 所示。列平衡方程。

∑∑=-?'-?==?'+?+=030sin 30sin ,0030cos 30cos ,0T T N

Y T N N

X CA CA CB

解得 KN N KN

N CB CA 4.346300-==

CA N 为正值,表示此力的实际方向与假定的方向相同AC 受拉。CB N 为负值,表示此力的实际方向与假定的方向相反,杆BC 应受压。请注意,没有必要去改变受力图中力CB N 的方向,因为根据CB N 取负值这一事实,人们已经知道受力图中力CB N 的指向与实际指向相反。

§ 3-2 力对点的矩

一、力对点的矩

首先,从大家熟悉的例子说起。在板手上加一力F ,可以使板手绕螺母的轴线旋转(图3-12)。经验证明,板手的转动效果不仅与力F 的大小有关,而且还与点O 到力作用线的距离d 有关,力F 使板手绕O 点转动的效果可用代数量Fd ±来确定,正、负号表示板手的两个不同的转动方向。确定力使物体绕点转动效果的这个代数量Fd ±,称为力F 对O 点的矩。称O 点为矩心,称O 点到力F 作用线的距离d 为力臂。

图3—12 图3—13

力F 使物体绕平面上任意点O 的转动效果,可用力F 对O 点的矩来度量。于是,可将力对点的矩定义如下:力对点的矩是力使物体绕点转动效果的度量,它是一个代数量,其绝对值等于力的大小与力臂之积,其正负可作如下规定:力使物体绕矩心顺时针转动时取正号,反之取负号,如图所示。力F 对O 点的矩用符号)(F m o 表示,则

Fd F m ±=)(0 式(3-10)

显然,当力的作用线通过矩心时,力臂d 等于零,于是力对点的矩为零。力矩的单位是牛顿·米(m N ?)或千牛·米(m KN ?)

二、合力矩定理

前面讲过,平面汇交力系各分力对物体的作用效果,可以用它们的合力来代替,现在来讨论各分力对某点的力矩和它们的合力对同一点的力矩有什么关系。

合力对平面内任一点的矩等于各分力对该点的矩的代数和,这就是合力矩定理,即: ()()i F m R M 00∑= 式(3-11)

【例3-6】图3-16中.已知KN P KN P KN P 4,3,2321===,求合力矩。

【解】:根据合力矩定理,有:

=)(R M o )(1P m o +)(2P m o +)(3P m o

m

KN ?=??+?+??-=3.12560sin 403530sin 2

图3-16 图3-17

知识讲解 力与运动的两类问题 基础

力与运动的两类问题 编稿:周军 审稿:吴楠楠 【学习目标】 1.明确用牛顿运动定律解决的两类问题; 2.掌握应用牛顿运动定律解题的基本思路和方法. 【要点梳理】 要点一、根据运动情况来求力 运动学有五个参量0v 、v 、t 、a 、x ,这五个参量只有三个是独立的。 运动学的解题方法就是“知三求二”。所用的主要公式: 0v v at =+ ①——此公式不涉及到位移,不涉及到位移的题目应该优先考虑此公式 2012 x v t at =+ ②——此公式不涉及到末速度,不涉及到末速度的题目应该优先考虑此公式 212 x vt at =- ③——此公式不涉及到初速度,不涉及到初速度的题目应该优先考虑此公式 02 v v x t += ④——此公式不涉及到加速度,不涉及到加速度的题目应该优先考虑此公式 2202v v x a -= ⑤——此公式不涉及到时间,不涉及到时间的题目应该优先考虑此公式 根据运动学的上述5个公式求出加速度,再依据牛顿第二定律F ma =合,可以求物体所受的合力或者某一个力。 要点二、根据受力来确定运动情况 先对物体进行受力分析,求出合力,再利用牛顿第二定律F ma =合,求出物体的加速度,然后利用运动学公式 0v v at =+ ① 2012x v t at =+ ② 212x vt at =-③ 02 v v x t +=④ 2202v v x a -=⑤ 求运动量(如位移、速度、时间等) 要点三、两类基本问题的解题步骤 1.根据物体的受力情况确定物体运动情况的解题步骤 ①确定研究对象,对研究对象进行受力分析和运动分析,画出物体的受力图. ②求出物体所受的合外力. ③根据牛顿第二定律,求出物体加速度. ④结合题目给出的条件,选择运动学公式,求出所需的物理量. 2.根据物体的运动情况确定物体受力情况的解题步骤 ①确定研究对象,对研究对象进行受力分析和运动分析,并画出受力图. ②选择合适的运动学公式,求出物体的加速度. ③根据牛顿第二定律列方程,求物体所受的合外力. ④根据力的合成与分解的方法,由合力求出所需的力. 要点四、应注意的问题 1.不管是根据运动情况确定受力还是根据受力分析物体的运动情况,都必须求出物体的加速度。

力全章复习与巩固基础知识讲解

《力》全章复习及巩固(基础) 【学习目标】 1、知道力的概念、力的单位、力的作用效果; 2、知道力的三要素,能用示意图表示力; 3、了解物体间力的作用是相互的,并能解释有关现象; 4、理解重力、弹力产生的条件; 5.知道滑动摩擦力的概念,影响滑动摩擦力大小的因素; 6.了解摩擦在日常生活中的利用和防止。 【知识网络】 【要点梳理】 要点一、力 1、力的概念: (1)力是物体对物体的作用。 (2)力不能脱离物体而存在,发生力的作用时,一定有物体存在。 (3)直接接触的物体间可以发生力的作用,不直接接触的物体间也能发生力的作用,例如磁铁间的吸引力。 2、力的单位:国际单位:牛顿,简称:牛,符号:N。托起两个鸡蛋的力大约是1N。 3、力的作用效果:

(1)使物体的运动状态发生改变。 (2)使物体发生形变。 4、力的三要素:大小、方向、作用点。 5、力的示意图: (1)力的示意图是在分析物体受力时,只需要标明物体受力的大致情况,只画力的方向、作用点、不用画标度和大小。 (2)画法:首先找到力的作用点;其次从力的作用点,沿力的方向画一条直线;最后用箭头标出力的方向。 6、相互作用力:物体间力的作用是相互的,施力物体同时也是受力物体。作用力及反作用力大小相等、方向相反、作用在两个物体上。同时增大,同时减小,同时存在,同时消失,没有先后之分。 要点诠释: 1、从字面上看“物体对物体”说明有力的存在时,至少需要两个物体,力是不能脱离物体而存在的。这就是力的物质性。“对”字前面的物体,我们常把它叫施力物体(因为它施加了力),“对”字后面的物体,我们把它叫受力物体。有力存在时,一定有施力物体和受力物体。例如:人推车,人对小车施加了力,小车受到了力,所以人是施力物体,车是受力物体。 2、物体间只有发生相互作用时才会有力,若只有物体,没有作用,也不会有力。例如:人踢球,使球在草坪上滚动,人踢球时,人对球施加了力,人是施力物体,球是受力物体,当球离脚之后,人不再对球施力,球也就不再受踢力。 3、力的作用效果往往是两种效果同时都有,我们研究一个力的作用效果时,只研究主要的作用效果,例如,用脚踢足球时,脚对足球的力,同时使球发生了形变和使球的运动状态改变了,但主要的作用效果应该是运动状态改变了。 4、力的作用效果及力的三要素有关。力的三要素中任一要素都影响着力的作用效果,只要其中一要素改变了,力的作用效果就会发生改变。 要点二、弹力、弹簧测力计 1、弹力概念:物体发生弹性形变后,力图恢复其原来的形状,而对另一个物体产生力,这个力叫做弹力。 2、弹簧测力计的原理:在弹性限度内弹簧受的拉力越大,它的伸长量就越长。 3、弹簧测力计的使用 使用口诀:看量程、看分度、要校零;一顺拉、不摩擦、不猛拉;正对看、记数值、带单位。

理论力学 第2章力系的简化习题解答

第二章 力系的简化 习题解答 2-1在立方体的顶点A 、H 、B 、D 上分别作用四个力,大小均为F ,其中1F 沿AC ,2F 沿IG , 3F 沿BE ,4F 沿DH 。试将此力系简化成最简形式。 解:各力均在与坐标平面平行的面内,且与所在平面的棱边成45°角。将力系向A 点简化,主矢'R F 在坐标轴上的投影为 045cos 45cos '21=-= F F F Rx , F F F F F F Ry 245cos 45cos 45cos 45cos '4321=+-+= , F F F F Rz 245cos 45cos '43=+= 。 用解析式表示为: ()k j F += F R 2' 设立方体的边长为a ,主矩A M 在坐标轴上的投影为 045cos 45cos 32=?+?-=a F a F M Ax , Fa a F a F M Ay 245cos 45cos 42-=?-?-= , Fa a F a F M Az 245cos 45cos 42=?+?= 。 用解析式表示为:()k j M +-= Fa A 2。因为,0'=?A R M F ,所以,主矢和主矩可以进一步简 化为一个力,即力系的合力。合力的大小和方向与主矢相同,'R R F F =;合力作用点的矢径为 () i M F r a F R R =?=2'', 所以,合力大小为2F ,方向沿对角线DH 。 2-2三力321,F F ,F 分别在三个坐标平面内,并分别与三坐标轴平行,但指向可正可负。距离 c b a ,,为已知。问:这三个力的大小满足什么关系时力系能简化为合力?又满足什么关系时能简化为 力螺旋? 解:这力系的主矢为 k j i 321'F F F F R ++=; 对O 点的主矩为 k j i a F c F b F M O 213++=。 当主矢与主矩垂直时,力系能简化为合力。即从 0'=?O R M F 得, 0231231=++a F F c F F b F F , 简化为 03 21=++F c F b F a 。 当主矢与主矩平行时,力系能简化为力螺旋,即从0=?O R M F ' 得, 2 31231aF F cF F bF F ==。 题2.2图

初中物理第八章 运动和力知识点总结含答案

初中物理第八章运动和力知识点总结含答案 一、选择题 1.如图,轻质弹簧竖直放置,下端固定于地面,上端位于O点时弹簧恰好不发生形变.现将一小球放在弹簧上端,再用力向下把小球压至图中A位置后由静止释放,小球将竖直向上运动并脱离弹簧,不计空气阻力,则小球() A.运动至最高点时,受平衡力作用 B.被释放瞬间,所受重力大于弹簧弹力 C.从A点向上运动过程中,速度先增大后减小 D.从O点向上运动过程中,重力势能转化为动能 2.如图所示,将轻质弹簧的一端固定在水平桌面上,在弹簧正上方O点释放一个重为G 的金属小球,下落到A点时与弹簧接触并压缩弹簧至最低点B点,随即被弹簧竖直弹出(整个过程弹簧在弹性范围内)。 A.小球在A点时速度最大 B.小球在B点时受平衡力 C.小球从A点到B位置先做加速运动再做减速运动 D.小球从A点到B位置做减速运动 3.下列体育项目中的一些现象,不能用“力的作用是相互的”来解释的是 A.跳水运动员踩踏跳板,身体向上跳起 B.滑冰运动员用力推墙,身体离墙而去 C.铅球运动员投出铅球后,铅球在空中会下落 D.游泳运动员向后划水,身体前进 4.弹跳杆运动是一项广受欢迎的运动.其结构如图甲所示.图乙是小希玩弹跳杆时由最低位置上升到最高位置的过程,针对此过裎(处在最低位置时高度为零).下列分析正确的是

A.在a状态时弹簧的弹性势能最大,小希的动能为零 B.a→b的过程中,弹簧的弹力越来越大,在b状态时弹力最大 C.b→c的过程中,弹簧的弹性势能转化为小希的重力势能 D.a→c的过程中,小希先加速后减速,在b状态时速度最大 5.我国第一位“太空教师”王亚平通过物理实验,展示了飞船内部物体在失重(相当于物体不受重力)情况下的物理现象。王亚平利用小球做了两次实验:第一次实验时,将小球偏离竖直位置后放手;第二次实验时,将小球偏离竖直位置后,在放手时对小球施加一个垂直于悬线的力。下列四图表示小球在这两次实验中可能出现的运动情况,其中符合实际的是() A.甲、丙B.甲、丁C.乙、丙D.乙、丁 6.如图甲所示,水平地面上的一物体,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物体的速度v与时间t的关系如图乙所示,以下说法不正确的是() A.0~2秒,物体没有推动,是因为推力小于摩擦力

总复习:压力 压强(基础)知识讲解

总复习:压力压强(基础) 撰稿:冯保国审稿:史会娜【考纲要求】 1、理解压力的概念、压强的概念单位和公式; 2、固体压强的计算,增大减小压强的办法及应用; 3、液体压强的特点及相关计算; 4、大气压强与流体压强 【知识网络】

【考点梳理】 考点一、压强(高清课堂《压强》) 1.压力: (1)压力是垂直压在物体表面上的力。 (2)方向:垂直于受力面,指向被压物体。 (3)压力与重力的关系:力的产生原因不一定是由于重力引起的,所以压力大小不一定等于重力。 2.压强 (1) 定义:物体所受压力的大小与受力面积之比 (2) 公式:P=F/S。式中P表示压强,单位是帕斯卡;F表示压力,单位是牛顿; S表示受力面积,单位是平方米。 (3) 国际单位:帕斯卡,简称帕,符号是Pa。1Pa=lN/m2, 其物理意义是:lm2的面积上受到的压力是1N。 3.增大和减小压强的方法 (1)增大压强的方法:①增大压力;②减小受力面积。 (2)减小压强的方法:①减小压力;②增大受力面积。 考点二、液体压强(高清课堂《液体压强》) 1.液体压强的特点 (1)液体向各个方向都有压强。

(2)同种液体中在同一深度处液体向各个方向的压强相等。 (3)同种液体中,深度越深,液体压强越大。 (4)在深度相同时,液体密度越大,液体压强越大。 2.液体压强的大小 (1)液体压强与液体密度和液体深度有关。 (2)公式:P=ρgh。式中, P表示液体压强单位帕斯卡(Pa); ρ表示液体密度,单位是千克每立方米(kg/m3); h表示液体深度,单位是米(m)。 3.连通器——液体压强的实际应用 (1)原理:连通器里的液体在不流动时,各容器中的液面高度总是相同的。 (2)应用:水壶、锅炉水位计、水塔、船闸、下水道的弯管。 考点三、大气压强 1.大气压产生的原因:由于重力的作用,并且空气具有流动性,因此发生挤压而产生的。 2.证明大气压存在:马德堡半球实验,覆杯实验,瓶吞鸡蛋实验。 3.大气压的测量——托里拆利实验 要点诠释: (1)实验方法:在长约1m一端封闭的玻璃管里灌满水银,用手指将管口堵住,然后倒插 在水银槽中。放开手指,管内水银面下降到一定高度时就不再下降,这时测出管内

工程力学基础知识

工程力学基础知识 第1篇 静力学 1、平面汇交力系平衡的充要条件是该力系的合力等于零。即: ∑∑==0,0y x F F 2、平面汇交力系简化的依据是平行四边形法则。 3、平面汇交力系可列2个独立方程,求解2个未知量。 4、在平面问题中力对点之矩不仅与力的大小有关而且与矩心位置有关。(方向:绕矩心逆正顺负) 5、合力矩定理:平面汇交力系的合力对于平面内任一点之矩等于所有分力对于该点之矩的代数和。 6、力和力偶是静力学的两个基本要素。 7、平面力偶系的合成结果是一个力偶,汇交力系的合成结果是一个力。(注:力只能与力平衡;力偶只能与力偶平衡) 8、平面力偶系平衡的充要条件是:力偶系中各力偶矩的代数和为零。即 :∑=0i M 9、平面任意力系简化的依据是力线平移定理。 10、力线平移定理揭示了力与力偶的关系。 11、平面任意力系可列3个独立方程,求解3个未知量。 第2篇 材料力学 1、杆件的四种基本变形:轴向拉伸或压缩、剪切、扭转、弯曲 2、为使杆件能正常工作应满足(三个考虑因素):强度要求、刚度要求、稳定性要求。

3、材料力学对变形固体所做的四个基本假设:连续性假设、均匀性假设、各向同性假设、小变形假设。 4、求内力的方法为截面法。 轴向拉压部分 5、轴向拉压的受力特点:外力合力的作用线与杆的轴线重合。 轴向拉压的变形特点:杆件产生沿轴线方向的拉伸或压缩。 6、轴向拉压杆横截面上的内力为轴力(符号N F ),该力产生正应 力σ,公式为:A F N =σ,其中A 为横截面面积。 7、圣维南原理:应力分布只在力系作用区域附近有明显差别,在离开力系作用区域较远处,应力分布几乎均匀。 8、低碳钢拉伸的四个阶段:弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、局部变形(颈缩)阶段。 9、衡量材料塑性的指标:伸长率和断面收缩率。 10、拉压杆强度计算的三类问题: (1)校核: []σσ≤??? ??=max max A F N (2)设计截面尺寸:A F A N ≥ (3)确定许可荷载:[]A F ?≤σ 11、拉压杆变形:EA Fl l =? 扭转部分 12、扭转时外力偶矩的计算公式:n P M k e 9549 =,其中k P 单位为kw ,n 单位为min r 。 13、扭矩正负号判断:右手定则(具体见教材145页)。

力和运动基本知识点

直线运动 知识归类 一, 描述质点运动的物理量: 1,质点的定义:____________________________________________________。 2,位移和路程: 位移的定义:___________________________________________________。 物理意义:表示质点的_________________________;位移是一个________量。 路程的定义:___________________________________________________。 路程是一个______量。只有在______________________________时,位移的大小等于路程。 3,平均速度: 定义:___________________________________________________。 物理意义:只能粗略地描述变速运动在某段时间内的平均快慢程度。注意:平均速度的数值跟在哪一段时间内计算平均速度有关。 4,瞬时速度: 定义:__________________________________________________________。 物理意义:精确地描述做变速运动物体在某一时刻的快慢。 5,加速度: 定义:_________________________________________________。 物理意义:表示____________________________________的快慢。 二, 匀变速直线运动的特征和规律: 匀变速直线运动:加速度是一个恒量、且与速度在同一直线上。 基本公式:、 、 (平均速度 只适用于匀变速直线运动)。 1,当 a = 0 、 (匀速直线运动),有V=_____________,X=_________________. 2,当 v 0=0 , (初速度为零的匀变速直线运动),有V=________、X=________ 、 ax v v t 2202=-、________=v 。 当00=v 、a=g (自由落体运动), 有 v t =___、X=________ 、_____2=t v 、 =________ 。 3,当 v 0 竖直向上、 a= -g (竖直上抛运动)。 注意:取竖直向上方向为正方向,X>0表示此时刻质点的位置在抛出点的上方;X<0表示质点位置在抛出点的下方.t v >0表示方向向上;t v <0表示方向向下。在最高点a=—g 。 结论:1,在匀变速直线运动中: (1)在某一段时间内的平均速度等于这段时间的中点时刻的瞬时速度。==2 t v v __________ (2)在各个连续相等的时间t 内,_____12312=-==-=-=?-n n x x x x x x x Λ (3)_________________________________________________________。 2,在初速度为零的匀加速直线运动中: (1)对00=v 的匀加速直线运动,X ∝t 2;从第1个t 秒开始的时刻计时,第1个、第2个、第3个 t 秒内的位移X 1、X Ⅱ、X Ⅲ 之比X 1:X Ⅱ:X Ⅲ =1:3:5:7 。 (2)1T 内、2T 内、3T 内…..位移比________________________。 (3)连续相同位移所用时间比=Λ321::t t t ___________ 三,运动的合成和分解: 1,两个匀速直线运动的物体的合运动是________________________运动。一般来说,两个直线运动的合运动并不一定是_______________运动,也可能是_____________运动。合运动和分运动进行的时间是__________的。

力的平衡(基础) 知识讲解

力的平衡(基础) 【学习目标】 1、知道合力、分力,能够处理同一直向上二力的合成 2、知道什么是平衡状态,平衡力,理解二力平衡的条件; 3、会用二力平衡的条件解决问题; 4、掌握力与运动的关系。 【要点梳理】 要点一、力的合成 1.合力:如果一个力产生的效果跟几个力共同作用产生的效果相同,这个力就叫做那几个力的合力 2.分力:组成合力的每一个力叫分力 要点诠释: 同一直线上二力的合成: (1)同一直线上,方向相同的两个力的合力,大小等于这两个力的大小之和,方向跟着两个力的方向相同,即F=1F +2F ; (2)同一直线上,方向相反的两个力的合力,大小等于这两个力的大小之差,方向跟较大的那个力的方向相同,即F=1F -2F (1F >2F ) 要点二、平衡状态和平衡力 物体处于静止状态或匀速直线运动状态,我们就说这个物体处于平衡状态。物体在受到几个力作用时,如果保持静止状态或匀速直线运动状态,我们就说这几个力是平衡力。 要点诠释: 1.平衡力与平衡状态的关系:物体在平衡力的作用下,处于平衡状态,物体处于平衡状态时要么不受力,若受力一定是平衡力。 2.物体受平衡力或不受力保持静止或匀速直线运动状态。 要点三、二力平衡 作用在同一物体上的两个力,如果大小相等、方向相反,并且在同一条直线上,这两个力就彼此平衡。要点诠释: 1.二力平衡的条件 概括说就是“同物、等大、反向、共线”。 (1)同物:作用在同一物体上的两个力。 (2)等大:大小相等。 (3)反向:两个力方向相反。 (4)共线:两个力作用在同一条直线上。 2.二力平衡的条件的应用: (1)根据平衡力中一个力的大小和方向,判定另一个力的大小和方向。 (2)根据物体的平衡状态,判断物体的受力情况。

力和运动复习(含详细知识点、历年经典考题)

第六章力和运动 课标 1、通过常见事例或实验,了解重力、弹力和摩擦力,认识力的作用效果。 例:通过实验,认识力可以改变物体运动的方向和快慢。 例:通过实验,认识力可以改变物体的形状。 2、通过示意图描述力。会测量力的大小。知道二力平衡条件。 3、通过实验,认识牛顿第一定律。用物体的惯性解释自然界和生活中的有关现象。 例:运用惯性,解释当汽车急刹车、转弯时,车内可能发生的现象。 本章知识点: 1、力的概念、(施力物体受力物体)力的相互性、相互作用力。 2、力的作用效果:力可以改变物体的运动状态(牛顿第一定律、惯性、二力平衡) 力可以使物体发生形变 3、三种常见力: 弹力:弹性形变、弹簧测力计及原理和使用 重力:重力大小、方向 摩擦力:影响滑动摩擦力大小因素(接触面粗糙程度、压力) 静摩擦力的大小如何判断(二力平衡) 本章实验: 1、力可以改变物体运动的方向和快慢。 2、力可以改变物体的形状。 3、重力大小跟什么因素有关。 4、探究影响滑动摩擦力大小的因素。 5、探究二力平衡的条件。 6、阻力对物体运动的影响。——牛一律 教学目标 1、通过对知识的梳理、疑点的辨析、巩固与训练,能够熟练运用本章所学知识解决学习和生活中的实际问题,并能够对生活中的相关现象做出正确的解释。

第六章力与运动 1、力 (1)力的概念:力是物体对物体的作用。 (2)力产生的条件:①必须有两个或两个以上的物体。②物体间必须有相互作用(可以不接触)。 (3)力的性质:物体间力的作用是相互的(相互作用力在任何情况下都是大小相等,方向相反,作用在不同物体上)。 两物体相互作用时,施力物体同时也是受力物体,反之,受力物体同时也是施力物体。 (4)力的作用效果:力可以改变物体的运动状态和力可以改变物体的形状及大小。 说明:物体的运动状态是否改变一般指:物体的运动快慢是否改变(速度大小的改变)和物体的运动方向是否改变 (5)力的单位:国际单位制中力的单位是牛顿简称牛,用N 表示。 力的感性认识:拿两个鸡蛋所用的力大约1N。 (6)力的三要素:力的大小、方向、和作用点。 说明:力的作用效果与力的方向和力的作用点有关。 (7)力的表示法: ⑴力的图示:A、定义:用带箭头的线段把力的三要素表示出来的做法。 B:具体做法:沿力的方向画一条线段,线段的长短表示力的大小,在线段的末端的画个箭头 表示力的方向,用线段的起点或终点表示力的作用点。在图中附有标度。 ⑵力的示意图:不需要严格的表示出力的大小,只表示出力的方向和作用点的简易图示叫力的示意图。 2、伽利略斜面实验: ⑴三次实验小车都从斜面顶端滑下的目的是:保证小车开始沿着平面运动的速度相同。 ⑵实验得出得结论:在同样条件下,平面越光滑,小车前进地越远。 ⑶伽利略的推论是:在理想情况下,如果表面绝对光滑,物体将以恒定不变的速度永远运动下去。 ⑷伽科略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特方法。 3、牛顿第一定律: ⑴牛顿总结了伽利略、笛卡儿等人的研究成果,得出了牛顿第一定律,其内容是:一切物体在没有受到力的作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态。 ⑵说明: A、牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上,通过进一步推理而概括出来的,且经受住了实践的检 验所以已成为大家公认的力学基本定律之一。但是我们周围不受力是不可能的,因此不可能用实验来直接证明牛顿第一定律。 B、牛顿第一定律告诉我们:物体不受力,可以做匀速直线运动,物体做匀速直线运动可以不需要力, 即力与运动状态无关,所以力不是产生或维持运动的原因。 1、惯性: ⑴定义:物体保持运动状态不变的性质叫惯性。 ⑵说明:惯性是物体的一种属性。一切物体在任何情况下都有惯性,惯性大小只与物体的质量有关,与物

初二物理经典《力》全章复习与巩固(基础) 知识讲解

《力》全章复习与巩固(基础) 【学习目标】 1、知道力的概念、力的单位、力的作用效果; 2、知道力的三要素,能用示意图、力的图示表示力; 3、了解物体间力的作用是相互的,并能解释有关现象; 4、理解重力、弹力产生的条件和特性。 【知识网络】 【要点梳理】 要点一、力 1、力的概念: (1)力是物体对物体的作用。 (2)力不能脱离物体而存在,发生力的作用时,一定有物体存在。 (3)直接接触的物体间可以发生力的作用,不直接接触的物体间也能发生力的作用,例如磁铁间的吸引力。 2、力的单位:国际单位:牛顿,简称:牛,符号:N。托起两个鸡蛋的力大约是1N。 3、力的作用效果: (1)使物体的运动状态发生改变。 (2)使物体发生形变。 4、力的三要素:大小、方向、作用点。 5、力的示意图: (1)力的示意图是在分析物体受力时,只需要标明物体受力的大致情况,只画力的方向、作用点、不用画标度和大小。 (2)画法:首先找到力的作用点;其次从力的作用点,沿力的方向画一条线段;最后用箭头标出力的方向。 6、相互作用力:物体间力的作用是相互的,施力物体同时也是受力物体。作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在两个物体上。同时增大,同时减小,同时存在,同时消失,没有先后之分。 要点诠释: 1、从字面上看“物体对物体”说明有力的存在时,至少需要两个物体,力是不能脱离物体而存在的。这就是力的物质性。“对”字前面的物体,我们常把它叫施力物体(因为它施加了力),“对”字后面的物体,我们把它叫受力物体。有力存在时,一定有施力物体和受力物体。例如:人推车,人对小车施加了力,小车受到了力,所以人是施力物体,车是受力物体。 2、物体间只有发生相互作用时才会有力,若只有物体,没有作用,也不会有力。例如:人踢球,使球

北师大版初中物理《第7章-运动和力》基础知识总结

北师大版初中物理《第七章运动和力》基础知识总结 1、一个物体对另一个物体的作用叫力,(压、推、拉、提、吸引、排斥等)。只 有一个物体不能产生力,物体与物体间力的作用是相互的。 注意:1、不直接接触的两个物体之间也能够产生力。 2、两个物体相互接触不一定会产生力。 3、两个物体不相互作用,就一定不会产生力。 2、物理学中力用F表示,单位是牛顿,简称牛,符号是N。在手中两个较小鸡蛋对 手的压力约1N。一名中学生对地面的压力约500N。 3、力的作用效果(一)可以使物体发生形变,(二)也可以使物体的运动状态发生 改变。(运动状态包括静止到运动,运动到静止,运动的方向、快慢)。 力的大小、方向和作用点都会影响力的作用效果。 4、力的大小、方向、作用点,叫做力的三要素。用一根带箭头的线段把力的三要素 都表示出来的方法,叫力的图示法。线段的长度表示力的大小;箭头表示力的方向;线段的起点表示力的作用点。(力的示意图只表示出力的方向和作用点)。 5、测力计的种类:握力计、牵引拉力计等。弹簧测力计的结构:弹簧、拉杆、刻度 盘、指针、外壳等。 6、测力计的原理:弹簧在不损坏的前提下,受到的拉力或压力越大,弹簧的形变量 越大。(在一定范围内、一定限度内、弹性限度内,都可以。也可以说成正比)7、测力计的使用: (1)、测量前要观察测力计的指针是否与零刻线对齐,进行校正或记下数值。 (2)、测量时对测力计拉杆施力要沿着弹簧的中心轴线方向。 (3)、记录时要认清每个小格所代表的数值。 8、使用测力计的注意事项: (1)、被测力不能超过最大测量值,否则会损坏测力计。 (2)、使用前先把挂钩拉几下,好处是:防止弹簧被外壳卡住而不能正确使用。(3)、拉力与弹簧的轴线方向不一致时对测量结果的影响:使测量结果偏小。 9、由于地球的吸引而使物体受到的力,叫做重力。物体所受重力的施力物体是地 球。重力在物体上的作用点叫做物体的重心,对于一些质量分布均匀、形状规

力 复习与巩固基础 知识讲解

复习与巩固力 审稿:吴楠楠编稿:周军 【知识络】 重力 力弹力 相互作用摩擦力力 力的合成 力的合成与分解 力的分解 大小:G=mg ,g=9.8N/kg 重力方向:竖直向下 等效作用点:重心

大小:由物体所处的状态、所受其它外力、形变程度来决定 弹力三种性质力方向:总是跟形变的方向相反,与物体恢复形变的方向一致 胡克定律:F=-kx 相?F?F;方向:与物体相对运动方向相反滑动摩擦力:大小:互摩擦力作0?F?F;方向:与物体相对运动趋势方向相反静摩擦力:大小:m用F?F?F?F?F基本规则:平行四边形 定则,2121力的合成与分解 一个常用方法:正交分解法 【考纲要求】 1、理解重力产生的条件,清楚重心采用了等效的方法。 2、知道弹力与摩擦力产生的条件。理解弹力与摩擦力之间的关系。会求静摩擦力和滑动摩擦力。 3、理解力的合成满足平行四边形定则。知道两个力合力的范围,会求三个或多个力的合力。 4、理解力的分解是合成的逆运算,注意分解时力的作用点不能变。清楚合成与分解只是研究问题的方法,不能说物体同时受到合力与分力。 【考点梳理】 知识点一、力的概念 (1)力是物体之间的相互作用。力不能脱离物体而存在。“物体”同时指施力物体和受力物体。(2)力的作用效果:使物体发生形变或使物体的运动状态发生变化。 (3)力的三要素:大小、方向、作用点。力的三要素决定了力的作用效果。 N )力是矢量,既有大小,又有方向。力的单位:4(. (5)力的分类: 按力的性质分:可分为重力、弹力、摩擦力等。 按力的效果分:可分为压力、支持力、动力、阻力等。 知识点二、重力 (1)重力不是万有引力,重力是由于万有引力产生的。 (2)重力的大小G=mg,在同一地点,物体的重力与质量成正比。 (3)重力的方向竖直向下或与水平面垂直。但不能说重力的方向一定指向地心。

力和运动基础知识复习

力和运动基础知识复习 一、选择题(共20 小题,每小题 2 分,计40 分) 1.中国的高铁技术世界一流,如图所示是几枚硬币“静静”立于高速行驶列车的窗台上的照片,认为硬币处于 静止状态所选择的参照物是() A.车内的座椅 B.路边的树木 C.窗外的楼房 D.远处的高山 2.“梅西在发任意球时,能使足球由静止绕过人墙钻入球门。”该现象说明() A.力的作用是相互的B.力可以改变物体的形状 C.力可以改变物体的运动状态D.以上说法都不对 3.“足球进校园”活动的开展,使同学们越来越喜欢足球运动,下列现象不属于力改变物体运动状态的是() A.足球在空中沿弧线飞行B.足球在草地上越滚越慢 C.被踩在脚下的足球变扁D.守门员抱住飞来的足球 4.下列运动场景中,能明显观察到力使物体发生形变的是() A.踢出去的足球在空中划出美丽的弧线B.跳水运动员压弯跳板 C.篮球碰到篮板改变运动方向D.百米短跑运动员加速冲过终点 5.关于重心,下列说法正确的是() A.空心的足球没有重心 B.物体的重心不一定在物体上 C.将质地均匀的木球的中心挖去后,木球的重心就消失了 D.物体受到的力全部都作用在重心上 6.如图所示,纸做的“不倒翁”小鸟翅膀上装有两个回形针,将鸟嘴放在指尖上转动而不会掉下来。下列说法正 确的是() A.装回形针降低了小鸟的重心 B.装回形针升高了小鸟的重心 C.小鸟的重心一定在其几何中心上 D.小鸟不掉下来是因为鸟嘴上有胶水

7.下列实例中,目的是为了减小摩擦的是() A.运动员戴上防滑手套B.旱冰鞋底部装有滚轮 C.在饮料瓶盖上做出细条纹D.刹车时,用力捏紧自行车的车闸 8.下列事例中,通过改变接触面的粗糙程度来增大摩擦的是() A.自行车的车闸B.涂有防滑粉的手 C.冰壶运动D.滚动轴承 9.在粗糙程度相同的水平面上,重为10N 的物体在F=5N 的水平拉力作用下,沿水平面由A 点匀速运动到 B 点,此时撤去拉力,物体继续向前运动到 C 点停下来,此过程中下列说法正确的是() A.物体在AB 段摩擦力等于10N B.物体在AB 段摩擦力小于5N C.物体在BC 段摩擦力等于5N D.物体在AB 段摩擦力大于BC 段摩擦力 10.下列实例中,属于增大摩擦的是() A.往自行车轴承中加润滑油B.行李箱下安装滚动轮子 C.骑自行车刹车时用力捏闸D.将滑梯的滑道做得光滑 11.《流浪地球》电影中描述到了木星。木星质量比地球大得多,木星对地球的引力大小为F1,地球对木星的引 力大小为F2,则F1 与F2 的大小关系为() A.F1<F2 B.F1>F2 C.F1=F2 D.无法确定 12.如图所示,人坐在小船上,在用力向前推另一艘小船时,人和自己坐的小船却向后移动。该现象说明了 () A.力能使物体发生形变 B.物体间力的作用是相互的 C.力的作用效果与力的大小有关 D.力的作用效果与力的作用点有关

弹力力的测量知识讲解

弹力力的测量 【学习目标】 1、知道什么是弹力及弹力产生的条件; 2、了解弹簧测力计的原理,会使用弹簧测力计。 【要点梳理】 要点一、弹力 1、概念:发生了弹性形变的物体,由于要恢复原来的形状,对给它接触的物体会产生力的作用,这种力叫弹力。 2、方向:(1)压力和支持力的方向总是垂直于接触面指向被压或被支持的物体; (2)悬线对物体拉力的方向总是沿着悬线指向悬线收缩的方向。 要点诠释: (1)物体受力发生形变,不受力时又能自动恢复原来形状的特性叫做弹性。能自动恢复原来形状的形变叫弹性形变;物体由于弹性形变而产生的力叫做弹力。物体的弹性形变程度越大,产生的弹力越大。物体受力发生形变,不受力时无法恢复原来形状的特性叫做范性(又称塑性)。不能恢复原来形状的形变叫范性形变。 (2)日常所称的拉力、压力、支持力等,其实质都是弹力。例如,桌面对茶杯的支持力,其实质就是桌面发生了微小的形变后对茶杯向上的弹力。 注意:弹簧的弹性有一定的限度,超过了这个限度就不能完全复原。 要点二、弹簧测力计(高清课堂《弹力弹簧测力计》388539弹簧测力计) 1、弹簧测力计的原理:在弹性限度内弹簧受的拉力越大,它的伸长量就越长。 2、弹簧测力计的使用 使用口诀:看量程、看分度、要校零;一顺拉、不摩擦、不猛拉;正对看、记数值、带单位。 使用方法: (1)使用前,应使指针指在零刻度线; (2)所测的力不能大于测力计的测量限度; (3)不要让指针与刻度盘摩擦; (4)读数时,视线应穿过指针与刻度盘垂直。

【典型例题】 类型一、弹力 1、(2015?锦江区模拟)关于弹力,下列说法错误的是() A.弹力是指弹簧形变时对其他物体的作用 B.压力、支持力、拉力都属于弹力 C.在弹性限度内,同一弹簧受到的拉力越大伸长越长 D.弹力是指发生弹性形变的物体,由于要恢复原状,对接触它的物体产生的力 【思路点拨】发生弹性形变的物体,在恢复原来形状时才会产生弹力;产生弹力的条件是:有弹性形变,相互接触。 【答案】A 【解析】A、发生弹性形变的物体都会产生弹力,弹力不是仅弹簧具有的。此选项错误;B、压力、支持力、拉力都是按照作用效果命名的,都是弹力。此选项正确;C、在弹性限度内,同一弹簧的伸长与受到的拉力成正比。此选项正确;D、弹力是指物体发生弹性形变时,对跟它接触的物体产生的力。此选项正确;故选A。 【总结升华】本题解答的关键是要明确弹力的定义、产生条件、大小、方向,基础题。 举一反三: 【变式】下列哪个力不属于弹力() A、地面对人的支持力 B、重力 C、人对车的推力 D、绳子对物体的拉力 【答案】B 2、在下图中,A、B两球相互间一定有弹力作用的图是() A. B. C. D. 【思路点拨】可以用假设法去判断弹力是否一定存在 【答案】B 【解析】弹力的产生必须满足两个条件:相互接触且发生弹性形变。 由图可知:A、C中两个小球都相互接触,但它们之间并没有相互挤压的作用,也就不能发生弹性形变,从而不能产生弹力。 D无法确定两个小球之间到底有没有挤压作用,所以也就无法确定有没有弹力。 B中,两个小球所受的重力与绳子的拉力不是一对平衡力,所以这两个小球都受到了对方力的作用,从而发生弹性形变产生弹力。

3-第三章力系的简化和平衡解读

第三章 力系的简化和平衡 引言 力系分为:空间一般力系(空间汇交系、空间平行力系)和平面一般力系(平面汇交力系、平面平行力系)。 研究物体受力情况→作用在物体上的一组复杂力系→简化及合成→平衡条件研究。 §3.1 力线平移定理 力线的平移定理:作用在刚体上O 点的力F 可平移到任意O '点,但必须附加上一个相应的力偶(称附加力偶),这个附加力偶矩失等于原来的力F 对新作用点O '和矩。且 ()d F F M M O ?==' (d 是力偶臂) 力线平移定理不仅是力系简化的依据,也是分析力所物体效应的一个重要方法。注:力线平移定理只能适应于静定刚体 证明:如F 图所示 a. 力F 作用于刚体上O 点; b. 在刚上'O 处加上一对平衡力(F F ''',),且F F F ''-='=。根据加减平衡力系原理:(F F F ''',,)中(F F '',)等值反向不共线,是一对力偶, 这个力偶称为附加力偶。附加力偶距失()F M d F M O '=?= b a

§3.2 力系的简化、主矢与主矩 一、力系的简化 在工程中,最常见的力系是不同一平面内,不完全相交,也不完全平行的空间的一般力系。在对作用于物体的力系的研究过程当中,首先将力系向任意一点进行简化。 如图所示:空间力系(1F ,2F ,…n F ),O 点为任取的简化中心 1) 根据力线平移定理,将力系中各力1F ,2F ,…m F 平移到O 点→作用于O 点的空间汇力系(1'F ,2'F ,…n F ')及附加力偶系(1M ,2M ,…n M ) 11'F F =,22'F F =,… n n F F '= ()11F M M O = ()22F M M O = … ()n O n F M M = 2) 将以上两个力系分别合成 F F F F F F F R n n ∑=+++=+++=' 2121 n O M M M M +++= 21 ()()()()i O n O O O F M F M F M F M ∑=+++= 21 R ':原力系主矢,是空间一般力系中各力的矢量和,与简化中心无关。 O M :原力系的主矩,空间力系中各力对简化中心O 点的矩的矢量和。O M 与简化 中心有关。 总结: y M y ) M O

初中物理《力与运动》知识点总结

初中物理《力与运动》知识点总结 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 力与运动 一、牛顿第一定律 1.牛顿第一定律 (1)内容:一切物体在没有受到外力作用时,总保持匀速直线运动状态或静止状态。这就是牛顿第一定律。 (2)牛顿第一定律不可能简单从实验中得出,它是通过实验为基础、通过分析和科学推理得到的。 (3)力是改变物体运动状态的原因,而不是维持运动的原因。 (4)探究牛顿第一定律中,每次都要让小车从斜面上同一高度滑下,其目的是使小车滑至水平面上的初速度相等。 (5)牛顿第一定律的意义:①揭示运动和力的关系。②证实了力的作用效果:力是改变物体运动状态的原因。③认识到惯性也是物体的一种特性。

2.惯性 (1)惯性:一切物体保持原有运动状态不变的性质叫做惯性。 (2)对“惯性”的理解需注意的地方: ①“一切物体”包括受力或不受力、运动或静止的所有固体、液体气体。 ②惯性是物体本身所固有的一种属性,不是一种力,所以说“物体受到惯性”或“物体受到惯性力”等,都是错误的。 ③要把“牛顿第一定律”和物体的“惯性”区别开来,前者揭示了物体不受外力时遵循的运动规律,后者表明的是物体的属性。 ④惯性有有利的一面,也有有害的一面,我们有时要利用惯性,有时要防止惯性带来的危害,但并不是“产生”惯性或“消灭”惯性。 ⑤同一个物体不论是静止还是运动、运动快还是运动慢,不论受力还是不受力,都具有惯性,而且惯性大小是不变的。惯性只与物体的质量有关,质量大的物体惯性大,而与物体的运动状

态无关。 (3)在解释一些常见的惯性现象时,可以按以下来分析作答: ①确定研究对象。 ②弄清研究对象原来处于什么样的运动状态。 ③发生了什么样的情况变化。 ④由于惯性研究对象保持原来的运动状态于是出现了什么现象。 二、力的合成 1.合力、分力 用一个力F来等效代替几个力时,被代替的几个力叫F的分力,用来代替的F叫这几个分力的合力。 2.共点力 共点力:如果几个力都作用在物体的同一点,或者它们的作用线相交于同一点,这几个力叫做共点力。 3.力的合成 求几个已知分力的合力叫力的合成。 4.二力合成:

初中物理力知识点总结

第七章力 1、力的概念:力是物体对物体的作用。 2、力产生的条件:①必须有两个或两个以上的物体。②物体间必须有相互作用(可以不 接触)。 3、力的性质:物体间力的作用是相互的(相互作用力在任何情况下都是大小相等,方向 相反,作用在不同物体上)。两物体相互作用时,施力物体同时也是受力物体,反之,受力物体同时也是施力物体。 4、力的作用效果:力可以改变物体的运动状态。力可以改变物体的形状。 说明:物体的运动状态是否改变一般指:物体的运动快慢是否改变(速度大小的改变)和物体的运动方向是否改变 5、力的三要素:力的大小、方向、和作用点。 6、力的单位:国际单位制中力的单位是牛顿简称牛,用N 表示。 力的感性认识:拿两个鸡蛋所用的力大约1N。 7、力的表示法: (1)力的示意图 (2)力的图示 8、(1)、弹性:物体受力发生形变,失去力又恢复到原来的形状的性质叫弹性。 (2)、塑性:在受力时发生形变,失去力时不能恢复原来形状的性质叫塑性。 (3)、弹力:物体由于发生弹性形变而受到的力叫弹力,弹力的大小与弹性形变的大小有关 9、力的测量: ⑴测力计:测量力的大小的工具。 ⑵分类:弹簧测力计、握力计。 ⑶弹簧测力计: A、原理:在弹性限度内,弹簧的伸长与所受的拉力成正比。 B、使用方法:“看”:量程、分度值、指针是否指零;“调”:调零;“读”:读数=挂钩 受力。 C、注意事项:加在弹簧测力计上的力不许超过它的最大量程。 D、物理实验中,有些物理量的大小是不宜直接观察的,但它变化时引起其他物理量的 变化却容易观察,用容易观察的量显示不宜观察的量,是制作测量仪器的一种思路。 这种科学方法称做“转换法”。利用这种方法制作的仪器象:温度计、弹簧测力计、压强计等。 10、相互作用力:①大小相等②方向相反③作用在一条直线上④作用在不同物体上。 11、重力: ⑴重力的概念:地面附近的物体,由于地球的吸引而受的力叫重力。重力的施力物体 是:地球。

运动和力基础知识

基础知识 班级姓名 第二章运动和力第一节运动和能的形式基础知识 1.物体的发生了变化,这种运动称为机械运动。 2.物体的运动形式是多样的,有等 运动形式,其中最简单的运动是,最复杂的运动是。 3.物体的运动形式是多样的,所以它们所具有的能形式也是多样的,能有 等形式。站在跳台上的跳水运动员具有能,给小灯泡供电的干电池具有能,空中飞行的鸟具有能。 4.物体由于而具有的能叫做动能,物体由于而具有的能和由于而 具有的能叫势能,这两种能之间可以相互,这两种能称为。 5.、、、、等燃料都储存着化学能。 6.植物是通过光合作用把能转化为能储存在体内,因此植物体储存的是能。 7.不同形式的能在一定条件下可以。 第二节机械运动 一、参照物:研究机械运动时,事先假定为的物体叫做参照物,选择的参照物不同,对同一物体的运动状态所作的描述往往不同。为研究问题的方便,应选择最合适的参照物,研究地面上物体的运动,通常选用地面或地面上静止的物体作参照物 . 二、机械运动 1.定义(1)把物体位置的叫做机械运动,简称运动 .(2)运动和静止是相对的,宇宙间一切物体都在运动着,人们通常所说的运动和静止都是相对于而言的。 2.分类:根据物体运动的路线,可以将物体运动分为和。按运动的速度可分为和。 三、比较物体运动的快慢: 一种是,另一种是。 四、速度和平均速度 1.匀速直线运动 (1)特点:a.快慢不变;b.经过的路线是直线。 (2)速度:用来表示物体的物理量。公式:速度 = ,即 v = ,此公式表明,做匀速直线运动的物体的速度,等于运动物体在单位时间内通过的路程 .〔注意〕做匀速直线运动的物体在运动过程中的任意时刻的速度都是相同的,即 v的大小不变,千万不能将数学表达式 v = s/t理解成 v与 s成正比,与 t成反比,它具有一定的物理意义。 (3)单位:国际单位是(读作),常用单位km /h(读作千米每小时),两者换算关系。〔注意〕物理课中不要沿用小学数学中长度单位作速度单位的写法,速度单位具有一定的物理意义速度单位“m /s”和“km /h”之间的变换应多练习。1米/秒意义是。 (4)路程:做匀速直线运动的物体,在一段时间内,经过的路线的长度,叫做它在这段时间内通过的路程 .〔注意〕公式中的 v、s、t三个物理量必须是指同一个运动物体,在同一运动中的路程、速度和运动时间,s和 t所用的单位必须与 v的单位统一 2.变速直线运动 (1)特点:a.快慢是变化的;b.经过的路线是直线。 (2)平均速度:做变速运动的物体所通过的路程跟通过这段路程所用时间的比值,叫做运动物体在这段路程中或这段时间内的平均速度。 (3)公式:v = st.用此公式求出的速度 v,表示的是物体在通过路程 s中的平均快慢程度,日常所说的速度,多数是指平均速度。〔注意〕平均速度描述了做变速运动的物体,在 t这段时间内或在 s这段路程中的平均快慢程度。离开了某一段时间或某一段路程,平均速度便失去意义,计算时只要求一段路程(或一段时间),不要求计算若干段路程(或时间)的平均速度。 第三节力的存在 一、力的概念 1.力是对的作用。力不能离开而存在。 2.力的作用是的,因此,施力物体同时也是受力物体,受力物体同时也是施力物体。 3.力的作用效果:力可以,可以。 〔注意〕①两个相互不接触的物体之间也可能有力的作用,而两个互相接触的物体之间可能没有力的作用。如磁铁和小铁片没有接触,但他们之间有力的作用;而将平放在水平地面上的两块砖靠在一起,它们之间却没有力的作用。②力可以产生两种效果:使物体形状发生变化;或使物体的运动状态发生变化 .所谓运动状态的变化又有三种可能,一是运动方向的变化,二是运动速度大小的变化,三是两者都发生变化。 3.力的测量力的测量工具是,常用的测力计是。使用弹簧测力计的注意事项: