点电荷平衡1

物理建模 三电荷平衡模型 两个等量点电荷电场的分布模型

三电荷平衡模型

1.模型构建

对由三个自由电荷组成的系统,且它们仅靠彼此间的静电力作用而处于平衡状态,该系统即为三电荷平衡模型. 2.模型条件

(1)三个点电荷共线.

(2)三个点电荷彼此间仅靠电场力作用达到平衡,不受其他外力.

(3)任意一个点电荷受到其他两个点电荷的电场力大小相等,方向相反,为一对平衡力. 3.模型特点

(1)“三点共线”——三个点电荷分布在同一直线上. (2)“两同夹异”——正负电荷相互间隔. (3)“两大夹小”——中间电荷的电荷量最小.

(4)“近小远大”——中间电荷靠近电荷量较小的电荷.

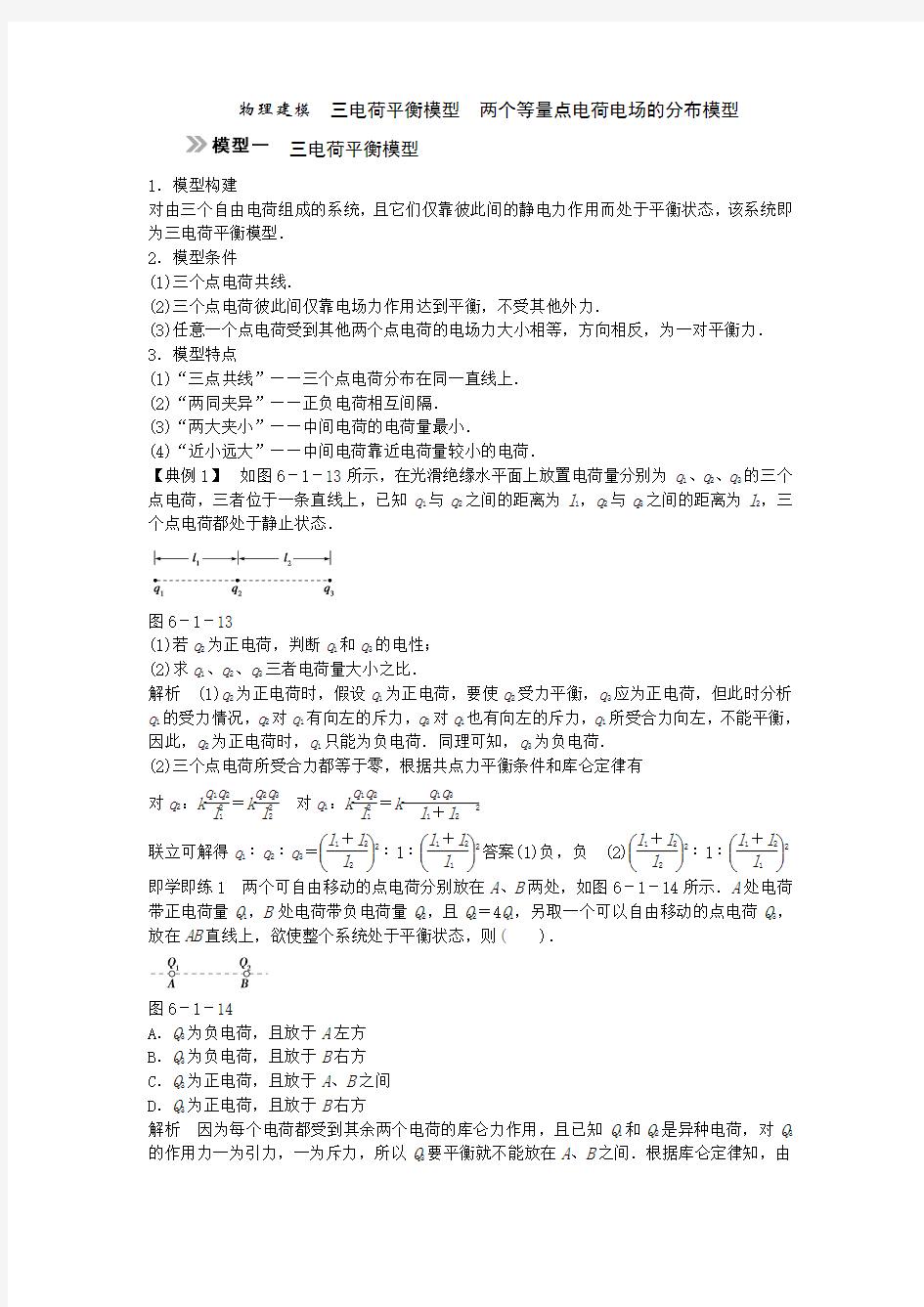

【典例1】 如图6-1-13所示,在光滑绝缘水平面上放置电荷量分别为q 1、q 2、q 3的三个点电荷,三者位于一条直线上,已知q 1与q 2之间的距离为l 1,q 2与q 3之间的距离为l 2,三个点电荷都处于静止状态.

图6-1-13

(1)若q 2为正电荷,判断q 1和q 3的电性; (2)求q 1、q 2、q 3三者电荷量大小之比.

解析 (1)q 2为正电荷时,假设q 1为正电荷,要使q 2受力平衡,q 3应为正电荷,但此时分析q 1的受力情况,q 2对q 1有向左的斥力,q 3对q 1也有向左的斥力,q 1所受合力向左,不能平衡,因此,q 2为正电荷时,q 1只能为负电荷.同理可知,q 3为负电荷. (2)三个点电荷所受合力都等于零,根据共点力平衡条件和库仑定律有 对q 2:k

q 1q 2l 21=k q 2q 3l 22 对q 1:k q 1q 2l 21=k q 1q 3

l 1+l 2

2 联立可解得q 1∶q 2∶q 3=?

????l 1+l 2l 22∶1∶? ????l 1+l 2l 12答案(1)负,负 (2)? ????l 1+l 2l 22∶1∶? ??

??l 1+l 2l 12

即学即练1 两个可自由移动的点电荷分别放在A 、B 两处,如图6-1-14所示.A 处电荷

带正电荷量Q 1,B 处电荷带负电荷量Q 2,且Q 2=4Q 1,另取一个可以自由移动的点电荷Q 3,放在AB 直线上,欲使整个系统处于平衡状态,则( ).

图6-1-14

A .Q 3为负电荷,且放于A 左方

B .Q 3为负电荷,且放于B 右方

C .Q 3为正电荷,且放于A 、B 之间

D .Q 3为正电荷,且放于B 右方

解析 因为每个电荷都受到其余两个电荷的库仑力作用,且已知Q 1和Q 2是异种电荷,对Q 3的作用力一为引力,一为斥力,所以Q 3要平衡就不能放在A 、B 之间.根据库仑定律知,由

于B处的电荷Q2电荷量较大,Q3应放在离Q2较远而离Q1较近的地方才有可能处于平衡,故应放在Q1的左侧.要使Q1和Q2也处于平衡状态,Q3必须带负电,故应选A.

答案 A

两个等量点电荷电场的分布模型

1.模型构建

2.模型条件

(1)等量

(2)点电荷

3.模型特点

【典例2】如图6-1-15为真空中两点电荷、形成的电场中的一簇电场线,已知该电场线关于虚线对称,O点为A、B电荷连线的中点,a、b为其连线的中垂线上对称的两点,则下列说法正确的是( ).

图6-1-15

A.A、B可能带等量异号的正、负电荷

B.A、B可能带不等量的正电荷

C.a、b两点处无电场线,故其电场强度可能为零

D.同一试探电荷在a、b两点处所受电场力大小相等,方向一定相反

解析根据题图中的电场线分布可知,A、B带等量的正电荷,选项A、B错误;a、b两点处虽然没有画电场线,但其电场强度一定不为零,选项C错误;由图可知,a、b两点处电场强度大小相等,方向相反,同一试探电荷在a、b两点处所受电场力大小相等,方向一定相反,选项D正确.

答案 D

即学即练

1.(2010·全国Ⅱ,17)在雷雨云下沿竖直方向的电场强度约为104 V/m.已知一半径为1 mm 的雨滴在此电场中不会下落,取重力加速度大小为10 m/s2,水的密度为103 kg/m3.这雨滴携带的电荷量的最小值约为( ).

A .2×10-9C

B .4×10-9

C

C .6×10-9C

D .8×10-9

C

解析 由于雨滴在此电场中不会下落,则有:

qE ≥mg =4

3

πr 3·ρg

雨滴所带电荷量为:q ≥43πr 3

ρg E

≈4×10-9

C ,

正确选项为B. 答案

B

2.(2010·海南单科,4)如图,M 、N 和P 是以MN 为直径的半圆弧上的三点,O 点为半圆弧的圆心,∠MOP =60°.电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M 、N 两点,这时O 点电场强度的大小为E 1;若将N 点处的点电荷移至P 点,则O 点的场强大小变为E 2,E 1与E 2之比为( ).

A .1∶2

B .2∶1

C .2∶ 3

D .4∶

3

解析 依题意,每个点电荷在O 点产生的场强为E 1

2

,则当N 点处的点电荷移至P 点时,O 点

场强如图所示,合场强大小为E 2=E 12,则E 1E 2=2

1

,B 正确.

答案

B

3.(2011·上海单科,16)如图,在水平面上的箱子内,带异种电荷的小球a 、b 用绝缘细线分别系于上、下两边,处于静止状态.地面受到的压力为N ,球b 所受细线的拉力为F .剪断连接球b 的细线后,在球b 上升过程中地面受到的压力( ). A .小于N B .等于N

C .等于N +F

D .大于N +F

解析 剪断连接球b 的细线后,b 球会向上加速,造成两球之间的静电力F 电增大,设箱子质量为M ,剪断前由整体法有N =Mg +m a g +m b g ,F 电=m b g +F .剪断后对箱和a 球有N ′=Mg +m a g +F 电′=N -m b g +F 电′,由于F 电′>F 电,所以N ′>N +F ,故选D. 答案 D

4.(2011·重庆卷)如图所示,电量为+q 和-q 的点电荷分别位于正方体的顶点,正方体范围内电场强度为零的点有( ). A .体中心、各面中心和各边中点 B .体中心和各边中点 C .各面中心和各边中点 D .体中心和各面中心

解析 根据点电荷场强公式E =

kQ

r 2

及正方体的对称性可知正方体的体中心点及各面的中心点处场强为零,故答案为D. 答案 D

5.(2011·海南卷,3)三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小球的直径.球1的带电荷量为q ,球2的带电荷量为nq ,球3不带电且离球1和球2很远,此时球1、2之间作用力的大小为F .现使球3先与球2接触,再与球1接触,然后将球3移至远处,此时球1、2之间作用力的大小仍为F ,方向不变.由此可知( ). A .n =3 B .n =4 C .n =5 D .n =6

解析 根据库仑定律,球3未与球1、球2接触前,球1、2间的库仑力F =k nq 2

r

2,三个金属

小球相同,接触后电荷量均分,球3与球2接触后,球2和球3的带电荷量q 2=q 3=nq

2

,球

3再与球1接触后,球1的带电荷量q 1=

q +

nq 22

= n +2 q 4

,此时1、2间的作用力F ′=

k

nq 2·

n +2 q 4

r 2

=k n n +2 q 28r 2

,由题意知F ′=F ,即n =n n +2 8

,解得n =6.故D 正确. 答案 D

6.(2013·北京卷,18)某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动( ).

A .半径越大,加速度越大

B .半径越小,周期越大

C .半径越大,角速度越小

D .半径越小,线速度越小 解析 本题是以微观情景为背景,电子所受的库仑力提供向心力,可根据库仑定律和圆周运动知识来判断.

对电子来说,库仑力提供其做圆周运动的向心力,则k Qq r 2=ma =m v 2r =m ω2

r =m 4π2

T

2r 得:a =

kQq

mr 2

,v =kQq

mr ,ω=kQq

mr 3

,T =4π2r 3

m

kQq

,因此选项C 正确.

答案 C

7.(2012·浙江理综,19)用金属箔做成一个不带电的圆环,放在干燥的绝缘桌面上.小明同学用绝缘材料做的笔套与头发摩擦后,将笔套自上而下慢慢靠近圆环,当距离约为0.5 cm 时圆环被吸引到笔套上,如图所示.对上述现象的判断与分析,下列说法正确的是( ). A .摩擦使笔套带电

B .笔套靠近圆环时,圆环上、下部感应出异号电荷

C .圆环被吸引到笔套的过程中,圆环所受静电力的合力大于圆环的重力

D .笔套碰到圆环后,笔套所带的电荷立刻被全部中和

解析 笔套与头发摩擦后,能够吸引圆环,说明笔套上带了电荷,即摩擦使笔套带电,选项A 正确;笔套靠近圆环时,由于静电感应,会使圆环上、下部感应出异号电荷,选项B 正确;圆环被吸引到笔套的过程中,是由于圆环所受静电力的合力大于圆环所受的重力,故选项C 正确;笔套接触到圆环后,笔套上的部分电荷转移到圆环上,使圆环带上相同性质的电荷,选项D 错误. 答案 ABC

8.(2012·安徽卷)如图11甲所示,半径为R 的均匀带电圆形平板,单位面积带电量为σ,其轴线上任意一点P (坐标为x )的电场强度可以由库仑定律和电场强度的叠加原理求出:E

=2πk σ?

?????

??

1-x R 2+x 2

12,方向沿x 轴.现考虑单位面积带电量为σ0的无限大均匀带电平板,从其中间挖去一半径为r 的圆板,如图乙所示.则圆孔轴线上任意一点Q (坐标为x )的

电场强度为( ).

A .2πk σ

x r 2+x 2 12 B .2πk σ0r

r 2+x 2

12

C .2πk σ

x

r D .2πk σ

r x

解析 根据半径为R 的均匀带电圆形平板在P 点的电场强度E =2πk σ?

?????

??

1-x R 2+x 2

12,用极限思维法推知当带电圆板无限大时(即当R ―→∞)的电场强度E ′=2πk σ,对于无限

大带电平板,挖去一半径为r 的圆板的电场强度,可利用填补法,即将挖去的圆板填充进去,这时Q 点的电场强度E Q =2πk σ0,则挖去圆板后的电场强度E Q ′=2πk σ0-

2πk σ0????????1-x r 2+x 2

12=2πk σ0x r 2+x 2

12

,故选项A 正确.选项B 、C 、D 错误.

答案 A

题组一 对电场强度理解及计算

1.(多选)下列关于电场强度的两个表达式E =F q 和E =kQ r

2的叙述,正确的是( ). A .E =F q 是电场强度的定义式,F 是放入电场中的电荷所受的力,q 是产生电场的电荷的电荷量

B .E =F q

是电场强度的定义式,F 是放入电场中电荷所受的电场力,q 是放入电场中电荷的电荷量,它适用于任何电场

C .E =kQ r

2是点电荷场强的计算式,Q 是产生电场的电荷的电荷量,它不适用于匀强电场 D .从点电荷场强计算式分析库仑定律的表达式F =k q 1q 2r 2,式kq 2

r

2是点电荷q 2产生的电场在点电荷q 1处的场强大小,而

kq 1

r 2

是点电荷q 1产生的电场在q 2处场强的大小 解析 公式E =F q

是电场强度的定义式,适用于任何电场.E =kQ r

2是点电荷场强的计算公式,只适用于点电荷电场,库仑定律公式F =k

q 1q 2r 2可以看成q 1在q 2处的电场E 1=kq 1

r

2对q 2的作用力,故A 错误,B 、C 、D 正确.

答案 BCD 2.(单选)图6-1-17中边长为a 的正三角形ABC 的三个顶点分别固定三个点电荷+q 、+q 、-q ,则该三角形中心O 点处的场强为( ).

图6-1-17

A.6kq a 2,方向由C 指向O

B.6kq

a

2,方向由O 指向C

C.

3kq a

2,方向由C 指向O D.3kq a

2,方向由O 指向C

解析 每个点电荷在O 点处的场强大小都是E =

kq 3a /3

2

=3kq

a 2,画出矢量叠加的示意图,如图所示,由图可得O 点处的合场强为E 0=2E =6kq

a

2,方向由O 指向C .B 项正确.

答案 B

3.(2013·海南卷,1)(单选)如图6-1-18,电荷量为q 1和q 2的两个点电荷分别位于P 点和Q 点.已知在P 、Q 连线上某点R 处的电场强度为零,且PR =2RQ .则( ).

图6-1-18

A .q 1=2q 2

B .q 1=4q 2

C .q 1=-2q 2

D .q 1=-4q 2

解析 由于R 处的合场强为0,故两点电荷的电性相同,结合点电荷的场强公式E =k q r

2可知

k q 1r 21-k q 2

r 22

=0,又r 1=2r 2,故q 1=4q 2,本题选B. 答案 B

题组二 库仑力作用下的平衡问题

4.(单选)如图6-1-19所示,两个电荷量均为+q 的小球用长为l 的轻质绝缘细绳连接,静止在光滑的绝缘水平面上.两个小球的半径r ?l ,k 表示静电力常量.则轻绳的张力大小为( ).

图6-1-19

A .0

B .kq 2

l

2

C .2kq 2

l

2

D .kq l

2

解析 轻绳的张力大小等于两个带电小球之间的库仑力,由库仑定律知,F =kq 2

l

2,B 正确.

答案 B 5.(单选)如图6-1-20所示,悬挂在O 点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电荷量不变的小球A .在两次实验中,均缓慢移动另一带同种电荷的小球B .当B 到达悬点O 的正下方并与A 在同一水平线上,A 处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向的角度为θ.若两次实验中B 的电荷量分别为q 1和q 2,θ分别为30°和45°,则q 2q 1

为( ).

图6-1-20 A .2 B .3 C .2 3

D .3 3

解析 对A 受力分析如图所示,由库仑定律得F =k q A q B

r 2

; 又r =l sin θ,F =G tan θ

由以上各式可解得q B =Gl 2sin 2θtan θ

kq A

,

因G 、l 、q A 、k 不变,则

q 2q 1=sin 2 45°tan 45°sin 2 30°tan 30°

=2 3.故C 正确. 答案 C

6.(单选)如图6-1-21所示三个点电荷q 1、q 2、q 3在一条直线上,q 2和q 3的距离为q 1和q 2距离的两倍,每个点电荷所受静电力的合力为零,由此可以判定,三个点电荷的电荷量之比q 1∶q 2∶q 3为( ).

图6-1-21

A .(-9)∶4∶(-36)

B .9∶4∶36

C .(-3)∶2∶(-6)

D .3∶2∶6

解析 由三电荷平衡模型的特点“两同夹异”可知,q 1和q 3为同种电荷,它们与q 2互为异种电荷,设q 1和q 2距离为r ,则q 2和q 3的距离为2r ,对于q 1有

kq 2q 1r 2=kq 1q 3 3r 2,则有q 2q 3=1

9

,对q 3有kq 1q 3 3r 2=kq 2q 3 2r 2,所以q 1q 2=9

4

,考虑到各电荷的电性,故A 正确.

答案 A

题组三 对电场线的理解及应用

图6-1-22

7.(单选)某静电场的电场线分布如图6-1-22所示,图中P 、Q 两点的电场强度的大小分别为E P 和E Q ,电势分别为φP 和φQ ,则( ). A .E P >E Q ,φP >φQ B .E P >E Q ,φP <φQ C .E P 解析 根据沿着电场线的方向电势是降落的,可以判断出φP >φQ ;根据电场线的疏密表示电场的强弱,可以判断出E P >E Q ,故选A. 答案 A 图6-1-23 8.(单选)如图6-1-23所示,实线是电场线,一带电粒子只在电场力的作用下沿虚线由A 运动到B 的过程中,其速度—时间图象是选项中的( ). 解析 电场力的方向指向凹的一面且沿与电场线相切的方向,因此粒子从A 到B 的过程中电场力与速度的夹角大于90°,粒子做减速运动,电场力越来越小,加速度越来越小,故B 项正确. 答案 B 9.(2013·云南昆明质检)(多选)A 、B 为一电场中x 轴上的两点,如图6-1-24甲所示.一电子仅在电场力作用下沿x 轴运动,该电子的动能E k 随其坐标变化的关系如图乙所示,则下列说法正确的是( ). 图6-1-24 A .该电场不可能是点电荷形成的电场 B .A 、B 两点电场强度大小关系为E A C .A 、B 两点电势的关系为φA <φB D .电子在A 、B 两点的电势能大小关系为 E pA 解析 由动能定理得Fx =E k ,则F =E k x ,可知电子所受的电场力不变,电场强度不变,故B 错误,A 正确;电子由A 到B 电场力做正功,电势能减小,D 错误;电场线的方向由B 指向A ,沿着电场线电势降低,故φA <φB ,C 正确. 答案 AC ⑴. 化学反应速率的概念及表示方法:通过计算式:v =Δc /Δt来理解其概念: ①化学反应速率与反应消耗的时间(Δt)和反应物浓度的变化(Δc)有关; ②在同一反应中,用不同的物质来表示反应速率时,数值可以相同,也可以是不同的。但这些数值所表示的都是同一个反应速率。因此,表示反应速率时,必须说明用哪种物质作为标准。用不同物质来表示的反应速率时,其比值一定等于化学反应方程式中的化学计量数之比。如:化学反应mA(g) + nB(g) pC(g) + qD(g) 的:v(A)∶v(B)∶v(C)∶v(D) = m∶n∶p∶q ③一般来说,化学反应速率随反应进行而逐渐减慢。因此某一段时间内的化学反应速率,实际是这段时间内的平均速率,而不是瞬时速率。 ⑵. 影响化学反应速率的因素: I. 决定因素(内因):反应物本身的性质。 Ⅱ.条件因素(外因)(也是我们研究的对象): ①. 浓度:其他条件不变时,增大反应物的浓度,可以增大活化分子总数,从而加快化学反应速率。值得注意的是,固态物质和纯液态物质的浓度可视为常数; ②. 压强:对于气体而言,压缩气体体积,可以增大浓度,从而使化学反应速率加快。值得注意的是,如果增大气体压强时,不能改变反应气体的浓度,则不影响化学反应速率。③. 温度:其他条件不变时,升高温度,能提高反应分子的能量,增加活化分子百分数,从而加快化学反应速率。 ④. 催化剂:使用催化剂能等同地改变可逆反应的正、逆化学反应速率。 ⑤. 其他因素。如固体反应物的表面积(颗粒大小)、光、不同溶剂、超声波等。 2. 化学平衡: ⑴. 化学平衡研究的对象:可逆反应。 ⑵. 化学平衡的概念(略); ⑶. 化学平衡的特征: 动:动态平衡。平衡时v正==v逆≠0 等:v正=v逆 定:条件一定,平衡混合物中各组分的百分含量一定(不是相等); 变:条件改变,原平衡被破坏,发生移动,在新的条件下建立新的化学平衡。 ⑷. 化学平衡的标志:(处于化学平衡时): ①、速率标志:v正=v逆≠0; ②、反应混合物中各组分的体积分数、物质的量分数、质量分数不再发生变化; ③、反应物的转化率、生成物的产率不再发生变化; ④、反应物反应时破坏的化学键与逆反应得到的反应物形成的化学键种类和数量相同; ⑤、对于气体体积数不同的可逆反应,达到化学平衡时,体积和压强也不再发生变化。【例1】在一定温度下,反应A2(g) + B2(g) 2AB(g)达到平衡的标志是( C ) A. 单位时间生成n mol的A2同时生成n mol的AB B. 容器内的压强不随时间变化 C. 单位时间生成2n mol的AB同时生成n mol的B2 D. 单位时间生成n mol的A2同时生成n mol的B2 ⑸. 化学平衡状态的判断: 举例反应mA(g) +nB(g) pC(g) +qD(g) 混合物体系中各成分的含量①各物质的物质的量或各物质的物质的量分数一定平衡 ②各物质的质量或各物质的质量分数一定平衡③各气体的体积或体积分数一定平衡 ④总压强、总体积、总物质的量一定不一定平衡 高中物理三个自由点电荷共线平衡问题归纳总结 此类题目实质是三个物体共受三对相互作用力而处于平衡的问题,根据平衡条件和牛顿第三定律可以列出三个平衡方程式,即“六力三平衡”。 例1. 已知真空中的两个自由点电荷A 和B, Q A =9Q ,Q B =-4Q ,相距L 如图1所示。若在直线AB 上放一自由电荷C, 让A 、B 、C 都处于平衡状态,则对C 的放置位置、电性、电量有什么要求? 解析:此问题属于力学的平衡问题,每个点 电荷都处于另外两个点电荷的电场中,都符 合F=0,找出点电荷A 、B 的合场强为零的点放C ,根据题 中A 、B 的电性可知0=合E 的点必定在A 、B 外侧,再根据2r q K E =, 结合A 、B 的电量得出0=合E 的点必定在B 的外侧靠近电量较小的B 。 设C 的带电量C Q ,距B 的距离为X ,如图2所示 对A : BA CA F F = 即 2 L Q Q K B A =2)(X L Q Q K C A + 对 B : CB AB F F = 即 2 2X Q Q K L Q Q K C B B A = 对C : BC AC F F = 即 ()2 2X Q Q K X L Q Q K C B C A =+ 代入数值解得X=2L, Q C =36Q. 由对C 列出的方程看,因为C Q 约去,所以对于C 只要放的位置 图1 图2 符合它就可以平衡,A 、B 要平衡就得对C 电性、电量有要求。C 若带负电A 、B 都不能平衡,故C 带正电。 小结:由此题我们可以得出三个自由点电荷共线平衡问题具有如下特点: ①三个自由点电荷电性必为“两同夹异”。即两边电荷与中间电荷的电性相反。若A 、B 、C 带同种电荷,无论怎么放,外侧点电荷都不可能平衡。要使三个自由点电荷共线平衡,中间电荷的电性一定要和 两边的电荷的电性相反。 ②三个自由点电荷电荷量必为“两大夹小”,即放在中间的异种电荷B 电量最小。因为若Q B >Q C ,则F BA > F CA ,A 不能平衡。若Q B >Q A ,则 F BC > F AC ,C 不能平衡。 ③三个自由点电荷位置必为“靠小”,即中间电荷靠近电量较小的电荷。 从上题知,如果要使三个自由点电荷都处于平衡状态,不仅对三个自由点电荷的电性有要求,而且对三个自由点电荷的电电荷量也有要求。下面我们探究它们的电荷量究竟需要满足的关系。 三个自由电荷位置如图2所示,仍然根据“六力三平衡”列出方程组: 对A : BA CA F F = 即 2 2AC Q Q K AB Q Q K C A B A = ① 对 B : CB AB F F = 即 2 2BC Q Q K AB Q Q K C B B A = ② 对C : BC AC F F = 即 2 2BC Q Q K AC Q Q K C B C A = ③ 化学反应速率和化学平衡 【专题目标】 1.了解化学反应速率的概念及表示方法,掌握同一反应中不同物质的化学反应速率与化学方程式中各物质的化学计量数的关系。 (1)概念:通常用单位时间内反应物浓度的减小或生成物浓度的增加来表示。 (2)表达式:t c v ??=(A) (A);单位:mol/(L ·min)或mol/(L ·s)。 (3)在同一反应中,用不同的物质表示反应速率的数值之比等于它们在化学方程式中的化学计量数之比。 2.了解化学反应的可逆性,理解化学平衡的特征,了解化学平衡与化学反应速率之间的内在联系。 (1)概念:在一定条件下的可逆反应里,正反应和逆反应速率相等,反应混合物中各组分的浓度保持不变的状态叫做化学平衡状态,简称化学平衡。 (2)化学平衡状态的特征: ①“动” :化学平衡是动态平衡,即:v 正=v 逆≠0 ②“等” :达到化学平衡时v 正=v 逆,即同一物质的消耗速率等于生成速率 ③“定” :外界条件不变时,处于化学平衡状态的各物质的浓度、质量分数或体积分数保持不变 ④“变” :可逆反应的平衡状态是相对的,暂时的,当影响平衡的条件改变时,化学平衡即被破坏,并在新的条件下建立新的平衡状态 3.理解浓度、压强和温度等条件对化学平衡的影响,理解平衡移动原理的涵义。 理解勒夏特列原理:如果改变影响化学平衡的一个条件(如浓度、压强或温度等),平衡就会向着能够减弱这种改变的方向移动。 4.学会应用建立等效平衡的思维方式解决化学平衡中的常见问题。 【经典题型】 一、化学反应速率 题型一:根据化学计量数之比,计算反应速率 【例1】反应4NH3(g)+5O2(g) 4NO(g)+6H2O(g)在10L密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45mol,则此反应的平均速率) (X v(反应物的消耗速率或产物的生成速率)可表示为(C ) A.) mol/(L 0.010 ) (NH 3 s v? =B.) mol/(L 0.001 ) (O 2 s v? = C.) mol/(L 0.001 (NO)s v? =D.) mol/(L 0.045 O) (H 2 s v? = 【方法点拨】速率之比化学计量数之比 题型二:以图象形式给出条件,计算反应速率 【例2】某温度时,在2L容器中,X、Y、Z三种物质的物质的量随时间变化的曲线如图所示。由图中数据分析:该反应的化学方程式为___3X+Y_______2Z_______。反应开始至2min,用Z表示的平均反应速率为__0.05mol/(L·min)__________。 题型三:根据已知的浓度、温度等条件,比较反应速率的大小 【例3】把下列四种X溶液分别加入四个盛有10mL 2mol/L盐酸的烧杯中,均加水稀释到50mL,此时,X和盐酸缓慢地进行反应,其中反应最快的是( B ) A.10℃20mL 3mol/L的X溶液 B.20℃30mL 2mol/L的X溶液 C.20℃10mL 4mol/L的X溶液 D.10℃10mL 2mol/L的X溶液 二、化学平衡 题型四:已知一个可逆反应、一种起始状态 化学平衡基础知识 三、化学平衡 1、可逆反应 ⑴定义:在同一条件下,既能向正反应方向进行,同时又能向逆反应方向进行的反应叫做可逆反应。用“ ”代替“==”。 ⑵可逆反应中所谓的正反应、逆反应是相对的,一般把向右进行的反应叫做正反应,向左进行的反应叫做逆反应。 ⑶在不同条件下能向两个方向进行的反应不叫可逆反应。如: 2H 2 + O 2 2H 2O ;2H 2O 2H 2↑+ O 2↑ ⑷可逆反应不能进行到底,在一定条件下只能进行到一定程度后达到平衡状态。 2、化学反应的限度 ⑴化学反应的限度就是研究可逆反应在一定条件下所能达到的最大限度。 ⑵反应的转化率 反应物的转化率:α=%100 该反应物起始量 反应物的转化量 3、化学平衡 ⑴化学平衡状态:在一定条件下的可逆反应里,正反应速率和逆反应速率相等,反应物和生成物的浓度保持不变的状态,叫做化学平衡状态,简称化学平衡。 ①化学平衡的微观标志(即本质):v 正=v 逆 ②化学平衡的宏观标志:反应混合物中各组分的浓度和体积分数保持不变,即随时间的变化,保持不变。 ③可逆反应无论从正反应开始,还是从逆反应开始,或正、逆反应同时开始,都能达到化学平衡。 ⑵化学平衡的特征 ①逆:化学平衡研究的对象是可逆反应。 ②动:化学平衡是动态平衡,反应处于平衡态时,化学反应仍在进行,反应并没有停止。 ③等:化学反应处于化学平衡状态时,正反应速率等于逆反应速率,且都不等于零。④定:化学反应处于化学平衡状态时,反应混合物中各组分的浓度保持一定,体积分数保持一定。对反应物,有一定的转化率,对生成物,有一定的产率。 ⑤变:化学平衡是有条件的平衡,当外界条件变化,原有的化学平衡被破坏,在新的条件下,平衡发生移动,最终又会建立新的化学平衡。 四、判断可逆反应达到平衡的标志 以可逆反应mA(g) + nB(g) pC(g) + qD(g)为例 1、直接标志 ⑴v正=v逆。 具体可以是:①A、B、C、D中任一种在单位时间内的生成个数等于反应掉的个数。②单位时间内生成m mol A(或n molB),同时生成p molC(或q molD)。 ⑵各物质的质量或物质的量不再改变。 ⑶各物质的百分含量(物质的量分数、体积分数、质量分数)不再改变。 ⑷各物质的浓度不再改变。 2、间接标志 ⑴若某一反应物或生成物有颜色,颜色稳定不变。 ⑵当m+n≠p+q时,恒容下总压强不再改变。(m+n=p+q时,总压强不能作为判断依据 例举反应mA(g)+nB(g) pC(g)+qD(g) 是否平 衡状态 混合物体系中各成分的量①各物质的物质的量或各物质的物质的量分数一定是 ②各物质的质量或各物质的质量分数一定是 ③各气体的体积或体积分数一定是 ④总体积、总压强、总物质的量、总浓度一定不一定 正反应速率与逆反①在单位时间内消耗了m mol A,同时生成m mol A,即v正=v 逆 是 ◆如图所示, 1 q、 2 q、 3 q为3个点电荷。首先,经过分析可知,如果3个点电荷仅在库仑力作用下保持平衡,一定会是“两同夹一异”,即“两同种电荷在两边,异种电荷在中间”。下面就上图中的情形作一分析,另一种情况(两负点电荷夹一正点电荷)可类似分析。 ◆对 1 q:要使 1 q平衡,只能是 2 q、 3 q对 1 q的库仑力大小相等、方向相反,可得等式 12 212 1 q q F k r = () 13 312 12 q q F k r r = + 由 2131 F F =,可得 () 13 12 2 2 112 q q q q r r r = + 即 () 3 2 2 2 112 q q r r r = + 而由此式, 121 r r r +?,可知 23 q q? 对 3 q分析,同理可得 21 q q?。由此可知,两边的同种点电荷的电荷量一定比中间的异种点电荷的电荷量大,即“两大夹一小” ◆对 2 q分析: 2 q收到 1 q、 3 q两点电荷的大小相等、方向相反的吸引力而平衡,故有 12 122 1 q q F k r =23 322 2 q q F k r =由 1232 F F =有3 1 22 12 q q r r =,如果 12 r r?,则必有 13 q q? 是故两边的同种点电荷中离中间的异种点电荷近的,必在两同种点电荷中电荷量要小些,另一个电荷量要大些,所谓“近小远大”。 ◆由对 1 q分析中的 () 13 12 2 2 112 q q q q r r r = + 112 r r r = + (两边同时开方), 1 12 r r = + 对 3 q分析中的 () 2313 2 2 212 q q q q r r r = +212 r r r = + += 12 12 ) r r r r +=+= + 即:33 q += 等效平衡知识总结 一、等效平衡原理的建立 化学平衡理论指出:同一可逆反应,当外界条件相同时,反应不论是从正方应开始,还是从逆反应开始,或者从正、逆反应同时开始,最后都能达到平衡状态。化学平衡状态与条件有关,而与建立平衡的途径无关。因此,我们把: 在一定条件(恒温、恒压或怛温、恒容)下,只是起始物质加入情况不同的同一可逆反应达到平衡后,反应混合物中各组分的百分数(体积、物质的量、质量)均对应相等,这样的化学平衡互称等效平衡。 切记的是:组分的百分数相同,包括体积分数、物质的量分数或质量百分数,而不仅仅是指浓度相同,因为同一组分百分数相同时其浓度不一定相等。 概念的理解: (1)外界条件相同:通常可以是①恒温、恒容; ②恒温、恒压。 (2)“等效平衡”与“完全相同的平衡状态”不同:“完全相同的平衡状态”是指在达到平衡状态时,任何组分的物质的量分数(或体积分数)对应相等,并且反应的速率等也相同,但各组分的物质的量、浓度可能不同。而“等效平衡”只要求平衡混合物中各组分的物质的量分数(或体积分数)对应相同,反应的速率、压强等可以不同。 (3)平衡状态只与终态有关,而与途径无关,(如:①无论反应从正反应方向开始,还是从逆反应方向开始②投料是一次还是分成几次③反应容器经过扩大—缩小或缩小—扩大的过程,)只要起始浓度相当,就达到相同的平衡状态。 判断“等效平衡”的方法 (1)使用极限转化的方法将体系转化成同一方向的反应物或生成物。 (2)观察有关物质的量是否相等或成比例。 等温等容:A、m+n≠p+q 相同起始物质的物质的量相等 B、m+n = p+q 相同起始物质的物质的量之比相等 等温等压:相同起始物质的物质的量之比相等。等压比相等,等容量相等。但若系不变,可为比相等。 a.气态物质反应前后体积变化的可逆反应 Ⅰ:恒温恒容时 1.建立等效平衡的条件是:反应物的投料相当即“等量”加入 2.判断方法:“一边倒”的极限转换法 即将不同的投料方式根据化学方程式中计量系数比换算到同一边时,如果反应物(或生成物)中同一组分的物质的量完全相同,则互为等效平衡。 2、恒温恒容时,对于反应前后气体分子数不变的可逆反应,若一边倒后的比例关系与原平衡相同,则二平衡等效(平衡时相同物质的含量相同,n、C都成倍数关系) a.气态物质反应前后体积变化的可逆反应 Ⅱ:恒温恒压时 1.建立等效平衡的条件是:反应物的投料比相等即“等比”加入 2.判断方法:“一边倒”的极限转换法 即将不同的投料方式根据化学方程式中计量系数比换算到同一边时,只要反应物(或生成物)中各组分的物质的量的比例相同,则互为等效平衡。 二、化学反应速率化学平衡图像 图像题是化学平衡中的常见题型,这类题目是考查自变量(如时间、温度、压强等)与因变量(如物质的量、浓度、百分含量、转化率)之间的定量或定性关系。 第1讲 化学反应速率 考点一 化学反应速率 1.表示方法:通常用单位时间内反应物浓度的或生成物浓度的来表示。 2.数学表达式及单位 v =Δc Δt ,单位为或。 3.规律:同一反应在同一时间内,用不同物质来表示的反应速率可能,但反应速率的数值之比等于这些物质在化学方程式中的之比。 4.化学反应速率大小的比较方法:由于同一化学反应的反应速率用不同物质表示时数值可能,所以比较反应的快慢不能只看数值的大小,而要进行一定的转化。 (1)看是否统一,若不统一,换算成相同的单位。 (2)换算成物质表示的速率,再比较数值的大小。 (3)比较化学反应速率与的比值,即对于一般反应aA +bB===cC +dD ,比较v(A)a 与v(B)b ,若v(A)a >v(B) b ,则A 表示的 反应速率比B 的大。 考点二 影响化学反应速率的因素 1.内因(主要因素):反应物本身的性质。 2.外因(其他条件不变,只改变一个条件) 3.理论解释——有效碰撞理论 (1)活化分子、活化能、有效碰撞 ①活化分子:能够发生的分子。 ②活化能:如图 图中:E 1为,使用催化剂时的活化能为,反应热为。(注:E 2为逆反应的活化能) ③有效碰撞:活化分子之间能够引发的碰撞。 (2)活化分子、有效碰撞与反应速率的关系 气体反应体系中充入惰性气体(不参与反应)时对反应速率的影响 1.恒容 充入“惰性气体”→总压增大→物质浓度(活化分子浓度)→反应速率。 2.恒压 充入“惰性气体”→体积增大→物质浓度(活化分子浓度)→反应速率。 考点三控制变量法探究影响化学反应速率的因素 影响化学反应速率的因素有多种,在探究相关规律时,需要控制其他条件,只改变某一个条件,探究这一条件对反应速率的影响。变量探究实验因为能够考查学生对于图表的观察、分析以及处理实验数据归纳得出合理结论的能力,因而在这几年高考试题中有所考查。解答此类试题时,要认真审题,清楚实验目的,弄清要探究的外界条件有哪些。然后分析题给图表,确定一个变化的量,弄清在其他几个量的情况下,这个变化量对实验结果的影响,进而总结出规律。然后再确定另一个变量,重新进行相关分析。但在分析相关数据时,要注意题给数据的有效性。 第2讲化学平衡状态 考点一可逆反应与化学平衡状态 1.可逆反应 (1)定义:在下既可以向正反应方向进行,同时又可以向逆反应方向进行的化学反应。 (2)特点 ①二同:a.相同条件下;b.正、逆反应同时进行。 ②一小:反应物与生成物同时存在;任一组分的转化率都(填“大于”或“小于”)100%。 (3)表示:在方程式中用“ ”表示。 2.化学平衡状态 (1)概念:一定条件下的可逆反应中,与相等,反应体系中所有参加反应的物质的保持不变的状态。 (2)化学平衡的建立 (3)平衡特点 化学平衡知识归纳总结 一、化学平衡 化学平衡的涵义 1、可逆反应:在同一条件下同时向正方向又向逆反应方向进行的反应。 注意:“同一条件”“同时进行”。同一体系中不能进行到底。 2、化学平衡状态 在一定条件下的可逆反应里,正反应速率和逆反应速率相同时,反应混合物中各组分的浓度保持不变的状态叫化学平衡状态。要注意理解以下几方面的问题:(1)研究对象:一定条件下的可逆反应 (2)平衡实质:V 正=V 逆 ≠0 (动态平衡) (3)平衡标志:反应混合物各组分的含量保持不变,可用六个字概括——逆、等、定、动、变、同。 3、化学平衡状态的特征: (1)逆:化学平衡状态只对可逆反应而言。 (2)等:正反应速率和逆反应速率相等,即同一物质的消耗速率与生成速率相等。 (3)定:在平衡混合物中,各组分的浓度保持一定,不在随时间的变化而变化。(4)动:化学平衡从表面上、宏观上看好像是反应停止了,但从本质上、微观 上看反应并非停止,只不过正反应速率于逆反应速率相等罢了,即V 正=V 逆 ≠0, 所以化学平衡是一种动态平衡。 (5)变:化学平衡实在一定条件下建立的平衡。是相对的,当影响化学平衡的外界条件发生变化时,化学平衡就会发生移动。 (6)同:化学平衡状态可以从正逆两个方向达到,如果外界条件不变时,不论采取何种途径,即反应是由反应物开始或由生成物开始,是一次投料或多次投料,最后所处的化学平衡是相同的。即化学平衡状态只与条件有关而与反应途径无关。可逆反应达到平衡的标志 1、同一种物质V 正=V 逆 ≠0 2、各组分的物质的量、浓度(包括物质的量的浓度、质量分数等)、含量保持不变。 15-16高考化学复习化学平衡常数知识点总 结 平衡常数一般有浓度平衡常数和压强平衡常数,下面是化学平衡常数知识点总结,请考生及时学习。 1、化学平衡常数 (1)化学平衡常数的化学表达式 (2)化学平衡常数表示的意义 平衡常数数值的大小可以反映可逆反应进行的程度大小,K值越大,反应进行越完全,反应物转化率越高,反之则越低。 2、有关化学平衡的基本计算 (1)物质浓度的变化关系 反应物:平衡浓度=起始浓度-转化浓度 生成物:平衡浓度=起始浓度+转化浓度 其中,各物质的转化浓度之比等于它们在化学方程式中物质的计量数之比。 (2)反应的转化率():= 100% (3)在密闭容器中有气体参加的可逆反应,在计算时经常用到阿伏加德罗定律的两个推论: 恒温、恒容时:恒温、恒压时:n1/n2=V1/V2 (4)计算模式 浓度(或物质的量) aA(g)+bB(g) cC(g)+dD(g) 起始m n O O 转化ax bx cx dx 平衡m-ax n-bx cx dx (A)=(ax/m)100% (C)= 100% (3)化学平衡计算的关键是准确掌握相关的基本概念及它们相互之间的关系。化学平衡的计算步骤,通常是先写出有关的化学方程式,列出反应起始时或平衡时有关物质的浓度或物质的量,然后再通过相关的转换,分别求出其他物质的浓度或物质的量和转化率。概括为:建立解题模式、确立平衡状态方程。说明: ①反应起始时,反应物和生成物可能同时存在; ②由于起始浓度是人为控制的,故不同的物质起始浓度不一定是化学计量数比,若反应物起始浓度呈现计量数比,则隐含反应物转化率相等,且平衡时反应物的浓度成计量数比的条件。 ③起始浓度,平衡浓度不一定呈现计量数比,但物质之间是按计量数反应和生成的,故各物质的浓度变化一定成计量数比,这是计算的关键。 化学平衡常数知识点总结分享到这里,更多内容请关注高考化学知识点栏目。 ?一、化学反应速率 ? 1. 化学反应速率(v) ?⑴定义:用来衡量化学反应的快慢,单位时间内反应物或生成物的物质的量的变化 ?⑵表示方法:单位时间内反应浓度的减少或生成物浓度的增加来表示 ?⑶计算公式:v=Δc/Δt(υ:平均速率,Δc:浓度变化,Δt:时间)单位:mol/(L·s) ?⑷影响因素: ?①决定因素(内因):反应物的性质(决定因素) ?②条件因素(外因):反应所处的条件 ? 2. ※注意:(1)、参加反应的物质为固体和液体,由于压强的变化对浓度几乎无影响,可以认为反应速率不变 (2)、惰性气体对于速率的影响 ①恒温恒容时:充入惰性气体→总压增大,但是各分压不变,各物质浓度不变→反应速率不变 ②恒温恒体时:充入惰性气体→体积增大→各反应物浓度减小→反应速率减慢 二、化学平衡 (一)1.定义: 化学平衡状态:一定条件下,当一个可逆反应进行到正逆反应速率相等时,更组成成分浓度不再改变,达到表面上静止的一种“平衡”,这就是这个反应所能达到的限度即化学平衡状态。 2、化学平衡的特征 逆(研究前提是可逆反应) 等(同一物质的正逆反应速率相等) 动(动态平衡) 定(各物质的浓度与质量分数恒定) 变(条件改变,平衡发生变化) 3、判断平衡的依据 (二)影响化学平衡移动的因素 1、浓度对化学平衡移动的影响(1)影响规律:在其他条件不变的情况下,增大反应物的浓度或减少生成物的浓度,都可以使平衡向正方向移动;增大生成物的浓度或减小反应物的浓度,都可以使平衡向逆方向移动 (2)增加固体或纯液体的量,由于浓度不变,所以平衡_不移动_ (3)在溶液中进行的反应,如果稀释溶液,反应物浓度__减小__,生成物浓度也_减小_, V正_减小__,V逆也_减小__,但是减小的程度不同,总的结果是化学平衡向反应方程式中化学计量数之和_大_的方向移动。 2、温度对化学平衡移动的影响 影响规律:在其他条件不变的情况下,温度升高会使化学平衡向着___吸热反应______方向移动,温度降低会使化学平衡向着_放热反应__方向移动。 3、压强对化学平衡移动的影响 影响规律:其他条件不变时,增大压强,会使平衡向着__体积缩小___方向移动;减小压强,会使平衡向着___体积增大__方向移动。 注意:(1)改变压强不能使无气态物质存在的化学平衡发生移动 (2)气体减压或增压与溶液稀释或浓缩的化学平衡移动规律相似 4.催化剂对化学平衡的影响:由于使用催化剂对正反应速率和逆反应速率影响的程度是等同的,所以平衡__不移动___。但是使用催化剂可以影响可逆反应达到平衡所需的_时间_。 5.勒夏特列原理(平衡移动原理):如果改变影响平衡的条件之一(如温度,压强,浓度),平衡向着能够减弱这种改变的方向移动。 三、化学平衡常数 (一)定义:在一定温度下,当一个反应达到化学平衡时,___生成物浓度幂之积与反应物浓度幂之积的比值是一个常数____比值。符号:__K__ (二)使用化学平衡常数K应注意的问题: 高三化学重点知识点总结归纳精选5篇 高三化学知识点1 一、化学反应及能量变化 1、化学反应的实质、特征和规律 实质:反应物化学键的断裂和生成物化学键的形成 特征:既有新物质生成又有能量的变化 遵循的规律:质量守恒和能量守恒 2、化学反应过程中的能量形式:常以热能、电能、光能等形式表现出来 二、反应热与焓变 1、反应热定义:在化学反应过程中,当反应物和生成物具有相同温度时,所吸收或放出的热量成为化学反应的反应热。 2、焓变定义:在恒温、恒压条件下的反应热叫反应的焓变,符号是△H,单位常用KJ/mol。 3、产生原因:化学键断裂—吸热化学键形成—放热 4、计算方法:△H=生成物的总能量-反应物的总能量 =反应物的键能总和-生成物的键能总和 5、放热反应和吸热反应 化学反应都伴随着能量的变化,通常表现为热量变化。据此,可将化学反应分为放热反应和吸 热反应。 (2)反应是否需要加热,只是引发反应的条件,与反应是放热还是吸热并无直接关系。许多放 热反应也需要加热引发反应,也有部分吸热反应不需加热,在常温时就可以进行。 中和热 (1)定义:稀溶液中,酸和碱发生中和反应生成1mol水时的反应热 高三化学知识点2 俗名 无机部分: 纯碱、苏打Na2CO3、天然碱、口碱:Na2CO3小苏打:NaHCO3大苏打:Na2S2O3石膏(生石膏):CaSO4.2H2O熟石膏:2CaSO4·.H2O 莹石:CaF2重晶石:BaSO4(无毒)碳铵:NH4HCO3石灰石、大理石:CaCO3生石灰:CaO食盐:NaCl熟石灰、消石灰:Ca(OH)2芒硝:Na2SO4·7H2O(缓泻剂)烧碱、火碱、苛性钠:NaOH绿矾: FaSO4·7H2O干冰:CO2明矾:KAl(SO4)2·12H2O漂:Ca(ClO)2、CaCl2(混和物)泻盐:MgSO4·7H2O胆矾、蓝矾:CuSO4·5H2O双氧水:H2O2皓矾:ZnSO4·7H2O硅石、石英:SiO2刚玉:Al2O3水玻璃、泡花碱、矿物胶:Na2SiO3铁红、铁矿:Fe2O3磁铁矿:Fe3O4黄铁矿、硫铁矿:FeS2铜绿、孔雀石:Cu2(OH)2CO3菱铁矿:FeCO3赤铜矿:Cu2O波尔多液:Ca(OH)2和CuSO4石硫合剂:Ca(OH)2和S 玻璃的主要成分:Na2SiO3、CaSiO3、SiO2过磷酸钙(主要成分):Ca(H2PO4)2和CaSO4重过磷酸钙(主要成分):Ca(H2PO4)2天然气、沼气、坑气(主要成分):CH4水煤气:CO和H2硫酸亚铁铵(淡蓝绿色):Fe(NH4)2(SO4)2溶于水后呈淡绿色 光化学烟雾:NO2在光照下产生的一种有毒气体王水:浓HNO3:浓HCl按体积比1:3混合而成。 铝热剂:Al+Fe2O3或其它氧化物。尿素:CO(NH2)2 有机部分: 氯仿:CHCl3电石:CaC2电石气:C2H2(乙炔)TNT:三硝基甲苯 化学反应速率和化学平衡复习专题 1. 化学反应速率: ⑴化学反应速率的概念及表示方法:通过计算式:v =Δc /Δt来理解其概念: ①化学反应速率与反应消耗的时间(Δt)和反应物浓度的变化(Δc)有关; ②在同一反应中,用不同的物质来表示反应速率时,数值可以相同,也可以 是不同的。但这些数值所表示的都是同一个反应速率。因此,表示反应速率时,必须说明用哪种物质作为标准。用不同物质来表示的反应速率时,其比 值一定等于化学反应方程式中的化学计量数之比。如:化学反应mA(g) + nB(g) pC(g) + qD(g) 的:v(A)∶v(B)∶v(C)∶v(D) = m∶n∶p∶q ③一般来说,化学反应速率随反应进行而逐渐减慢。因此某一段时间内的化 学反应速率,实际是这段时间内的平均速率,而不是瞬时速率。 ⑵影响化学反应速率的因素: I. 决定因素(内因):反应物本身的性质。 Ⅱ.条件因素(外因)(也是我们研究的对象): ①浓度:其他条件不变时,增大反应物的浓度,可以增大活化分子总数, 从而加快化学反应速率。值得注意的是,固态物质和纯液态物质的浓度可视 为常数; ②压强:对于气体而言,压缩气体体积,可以增大浓度,从而使化学反应 速率加快。值得注意的是,如果增大气体压强时,不能改变反应气体的浓度, 则不影响化学反应速率。 ③温度:其他条件不变时,升高温度,能提高反应分子的能量,增加活化 分子百分数,从而加快化学反应速率。 ④催化剂:使用催化剂能等同地改变可逆反应的正、逆化学反应速率。 ⑤其他因素。如固体反应物的表面积(颗粒大小)、光、不同溶剂、超声波等。 2. 化学平衡: ⑴化学平衡研究的对象:可逆反应。 ⑵化学平衡的概念(略); ⑶化学平衡的特征: 动:动态平衡。平衡时v正==v逆≠0 等:v正=v逆 定:条件一定,平衡混合物中各组分的百分含量一定(不是相等); 变:条件改变,原平衡被破坏,发生移动,在新的条件下建立新的化学平衡。 ⑷化学平衡的标志:(处于化学平衡时): ①速率标志:v正=v逆≠0; ②反应混合物中各组分的体积分数、物质的量分数、质量分数不再发生变化; ③反应物的转化率、生成物的产率不再发生变化; ④反应物反应时破坏的化学键与逆反应得到的反应物形成的化学键种类和数量相同; ⑤对于气体体积数不同的可逆反应,达到化学平衡时,体积和压强也不再发生变化。 【例1】在一定温度下,反应A2(g) + B2(g) 2AB(g)达到平衡的标志是( C ) 化学选修化学反应原理 知识点总结 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】 《化学反应原理》知识点总结 第一章:化学反应与能量变化 1、反应热与焓变:△H=H(产物)-H(反应物) 2、反应热与物质能量的关系 3 △H= 4⑴① ③ ⑵①多数的分解反应 ② 2NH 4Cl(s)+Ba(OH)2·8H 2O(s)=BaCl 2+2NH 3+10H 2O ③ C(s)+ H 2O(g) 高温 CO+H 2 ④CO 2+ C 高温 2 CO 5、反应条件与吸热、放热的关系: 反应是吸热还是放热与反应的条件没有必然的联系,而取决与反应物和产物具有的 总能量(或焓)的相对大小。 6、书写热化学方程式除了遵循书写化学方程式的要求外,还应注意以下几点: ①放热反应△H 为“-”,吸热反应△H 为“+”,△H 的单位为kJ/mol ②反应热△H 与测定条件(温度、压强等)有关,因此应注意△H 的测定条件;绝大多数化学反应的△H 是在298K 、101Pa 下测定的,可不注明温度和压强。 ③热化学方程式中各物质化学式前面的系数仅表示该物质的物质的量,并不表示物质的分子或原子数,因此化学计量数可以是分数或小数。必须注明物质的聚集状态,热化学方程式是表示反应已完成的数量,所以方程式中化学式前面的计量数必须与△H 相对应;当反应逆向进行时,反应热数值相等,符号相反。 7、利用盖斯定律进行简单的计算 8、电极反应的书写: 活性电极:电极本身失电子 ⑴电解:阳极:(与电源的正极相连)发生氧化反应 惰性电极:溶液中阴离子失电子 (放电顺序:I ->Br ->Cl ->OH - ) 阴极:(与电源的负极相连)发生还原反应,溶液中的阳离子得电子 (放电顺序:Ag +>Cu 2+>H +) 注意问题:①书写电极反应式时,要用实际放电的离子....... 来表示 ②电解反应的总方程式要注明“通电” 能量 反应物的总能量 生成物的总能量 反应过程 总能量 总能量 2019年高考化学化学平衡常数知识点总结 1、化学平衡常数 (1)化学平衡常数的数学表达式 (2)化学平衡常数表示的意义 平衡常数数值的大小可以反映可逆反应进行的程度大小,K 值越大,反应进行越完全,反应物转化率越高,反之则越低。 2、有关化学平衡的基本计算 (1)物质浓度的变化关系 反应物:平衡浓度=起始浓度-转化浓度 生成物:平衡浓度=起始浓度+转化浓度 其中,各物质的转化浓度之比等于它们在化学方程式中物质的计量数之比。 (2)反应的转化率(α):α= ×100% (3)在密闭容器中有气体参加的可逆反应,在计算时经常用到阿伏加德罗定律的两个推论: 恒温、恒容时:恒温、恒压时:n1/n2=V1/V2 (4)计算模式 浓度(或物质的量) aA(g)+bB(g) cC(g)+dD(g) 起始 m n O O 转化 ax bx cx dx 平衡 m-ax n-bx cx dx α(A)=(ax/m)×100% ω(C)= ×100% (3)化学平衡计算的关键是准确掌握相关的基本概念及它们相互之间的关系。化学平衡的计算步骤,通常是先写出有关的化学方程式,列出反应起始时或平衡时有关物质的浓度或物质的量,然后再通过相关的转换,分别求出其他物质的浓度或物质的量和转化率。概括为:建立解题模式、确立平衡状态方程。说明: ①反应起始时,反应物和生成物可能同时存在; ②由于起始浓度是人为控制的,故不同的物质起始浓度不一定是化学计量数比,若反应物起始浓度呈现计量数比,则隐含反应物转化率相等,且平衡时反应物的浓度成计量数比的条件。 ③起始浓度,平衡浓度不一定呈现计量数比,但物质之间是按计量数反应和生成的,故各物质的浓度变化一定成计量数比,这是计算的关键。 化学等效平衡知识点 一、概念:在一定条件下,同一可逆反应的两个不同的起始状态(一般是各组分起始加入量不同)分别达到平衡时,同种组分的含量都相同,这样的两个平衡叫等效平衡。 二、规律: ①对于一般的可逆反应,在定温定容的条件下,只改变起始时加入物质的物质的量,若通过可逆反应的化学计量数比例换算成同一半边的物质的物质的量(终态假设)与原平衡相同,这样的平衡就是等效平衡。 ②在定温定容的条件上,对于反应前后气体分子数不变的可逆反应,只要反应物(生成物)的物质的量的比例与原平衡相同,两平衡即是等效平衡。 ③在同温同压条件下,改变起始时加入物质的物质的量,只要按化学计量数换算成同一半边的物质的量之比与原平衡相同,则达平衡后与原平衡等效。 三、等效 相同条件下,同一可逆反应体系,不管从正反应开始,还是从逆反应开始,达到平衡时,任何相同物质的含量(体积分数、质量分数或物质的量分数)都相同的化学平衡互称等效平衡。可分为“全等效”平衡和“相似等效”平衡。判断等效平衡的方法:使用极限转化的方法将各种情况变换成同一反应物或生成物,然后观察有关物质的数量是否相当。 在一定条件下(恒温恒容或恒温恒压),对同一可逆反应,起始时加入物质的物质的量不同,达平衡时的状态规律如下表: 1.在定T、V条件下,对于反应前后气体体积改变的反应:若改变起始加入情况,只要通过可逆反应的化学计量数比换算成平衡时左右两边同一边物质的物质的量与原平衡相同,则二平衡等效。 2.在定T、V条件下,对于反应前后气体体积不变的反应:只要反应物(或生成物)的物质的量的比例与原平衡相同,则二平衡等效。 二、恒温恒压(定T、P)的等效平衡 在定T、P条件下:若改变起始加入情况,只要通过可逆反应的化学计量数比换算成平衡时左右两边同一边物质的物质的量之比。 即:对于反应前后气体体积发生变化的可逆反应而言,恒容容器中要想达到同一平衡状态,投料量必须相同;恒压容器中要想达到同一平衡状态,投料量可以不同,但投入的比例得相同。 对于反应前后气体体积不变的可逆反应而言,不管是恒容容器中,还是发生恒压变化要想达到同一平衡状态,只要按比例投料即可。 4 化学平衡 4.1本章重点与难点 化学反应等温方程对定温、定压、定反应进度的化学反应方向限度的判据。不同反应体系的化学反应等温方程式表达。 各种反应体系标准平衡常数K θ和经验平衡常数K 的表达式及相互间变换。 平衡等温式()ln ()r m G T RT K T θθ?=-的意义与应用,热力学标准态的()r m G T θ ?的测定 方法。 温度对平衡常数的影响-Van't Hoff 方程的定积分式、不定积公式及不同温度下平衡常数的计算。 压力、惰性气体对气相反应平衡移动的影响和组成变化的计算。固体化合物分解压的概念与计算。 溶液(或熔体)反应中的()r m G T θ?的计算。生化标准态的()r m G T θ?与()K T θ 的意义。 非理想体系之化学平衡常数(包括"杂平衡常数")的表达及有关计算。 同时平衡计算原则及方法。 4.2基本要求 明确化学反应平衡面临的问题以及应用热力学方法解决问题的优越性与局限性。 理解判据化学反应方向限度所涉及的物理量;如,()T P G ξ ??,r m G θ ?,B B v μ∑等的由来、意义及其彼此间的联系。 掌握化学反应平衡的条件和化学反应等温方程在判据反应方向限度上的具体应用。 掌握各种理想系统的平衡常数表达形式与演化。 掌握平衡等温式()ln ()r m G T RT K T θθ?=-之意义,尤其应区别()r m G T θ?与()K T θ的实质 状态,并熟悉()r m G T θ ?测定方法。 熟悉标准平衡常数、实验平衡常数及平衡组成的定义、计算及它们相互间的逻辑关联。 掌握非理想体系(高压气体或混合物,液态混合物及溶液)之化学平衡常数的表达以及逸度、活度的意义与求法。 掌握化学反应标准平衡常数与温度的关系-Van't Hoff 方程的不定积分式、定积分式及其应用。 理解温度、压力、惰性气体存在及物料配比等因素对化学平衡移动的影响规律,并掌握固体化合物分解压概念与计算。 了解耦合反应平衡和同时反应平衡的意义与处理方法。 共点力的平衡 共点力:作用在物体的同一点,或作用线相交于一点的几个力。 平衡状态:物体保持匀速直线运动或静止叫平衡状态,是加速度等于零的状态。 共点力作用下的物体的平衡条件:物体所受的合外力为零,即∑F=0,若采用正交分解法求解平衡问题,则平衡条件应为:∑Fx=0,∑Fy=0。 解决平衡问题的常用方法:隔离法、整体法、图解法、三角形相似法、正交分解法等。 图解法分析分力与合力的关系:当两个分力成一定的夹角α(α<180。)时,增大其中一个分力或使两个分力都增大,合力的变化情况如何呢?这个问题可以用数学公式推导分析,也可以用函数图像 数形结合分析,但最简捷有效的方法是图解法。为了便于分析合力的变化,设,借 助辅助参考圆来进行分析。如图所示,F1、F2的共点在圆心,而且开始时F1、F2的合力为F,大小恰好为圆的半径。 (1)当保持力F2不变,只增大F1时,如图所示,合力,的大小可能出现三种情况:减小、不变或 增大,即。我们可以得到这样的结论:当两个力F1、F1夹角α 保持不变,在增大其中一个分力时,它们的合力大小可能减小、不变或增大。 (2)当两个分力F1、F2都增大时,如图所示,合力F 的大小也有可能出现三种情况:减小、不变 或增大,即,我们也可以得到这样的结论:当两个力F1、F2夹角α保持不变,在同时增大两个分力时,它们的合力F大小可能减小、不变或增大。 整体法与隔离法: (1)整体法:当只涉及研究系统而不涉及系统内部某些物体的力和运动时,一般可采用整体法。运用整体法解题的基本步骤是: ①明确研究的系统和运动的全过程; ②画出系统整体的受力图和运动全过程的示意图; ③选用适当的物理规律列方程求解。 (2)隔离法:为了弄清系统(连接体)内某个物体的受力和运动情况,一般可采用隔离法。运用隔离法解题的基本步骤是: ①明确研究对象或过程、状态; ②将某个研究对象或某段运动过程、某个状态从全过程中隔离出来; ③画出某状态下的受力图或运动过程示意图; ④选用适当的物理规律列方程求解。隔离法和整体法常常需交叉运用,从而优化解题思路和方法,使解题简捷明了。 受力分析的一般顺序: (1)明确研究对象,研究对象可以是质点、结点、物体、物体系。 (2)找出所有接触点。 (3)按顺序分析物体受力。一般先分析场力(重力、电场力、磁场力等不接触力).再依次对每一接触点分析弹力、摩擦力。 (4)找出每个力的施力物体。(防“多”分析力) (5)看受力与运动状态是否相符。(防“漏”力、“错”力) (6)正确画出受力图。注意不同对象的受力图用隔离法分别画出,对于质点和不考虑力对物体的形变和转动效果的情况,可将各力平移至物体的重心上,即各力均从重心画起。 受力分析的步骤: 第一步:隔离物体。隔离物体就是把被分析的那个物体或系统单独画出来,而不要管其周围的其他物体,这是受力分析的基础。 第二步:在已隔离的物体上画出重力和其他已知力。重力是一个已知力,可首先把它画出来。另外,物体往往在重力及其他主动力作用下才与其他物体产生挤压、拉伸以及相对运动等,进而产生弹力和摩擦力,所以还要分析其他主动力。第三步:查找接触点和接触面。就是查找被分析物体与其他物体的接触点和接触面。弹力和摩擦力是接触力,其他物体对被分析物体的弹力和摩擦力只能通过接触点和接触面来作用,这就是说寻找物体所受的弹力(拉力、压力、支持力等)和摩擦力只能在被分析物体与其他物体相接触的点和面上找。查找接触点和接触面要全,每个接触点或面上最多有两个力(一个弹力,一个摩擦力)。 第四步:分析弹力(拉力、压力、支持力等)。在被分析物体与其他物体的接触处,如果有形变(挤压或拉伸),则该处就有弹力,反之则没有。在确定弹力存在以后,其方向就比较容易确定了。 第五步:分析摩擦力。摩擦力分静摩擦力和滑动摩擦力,它们的产生条件是两物体接触处不光滑,除挤压外还要有相对滑动的趋势或相对滑动。因此分析接触面上有无摩擦力,首先要看接触面是否光滑(这是题目中的已知条件),其次看有无弹力,然后再进行摩擦力的判断:接触面上有相对 滑动时有滑动摩擦力,其大小,方向跟物体的相对运动方向相反;接触面上无相对滑动 但有相对滑动趋势时有静摩擦力,它的大小和方向总是跟迫使物体产生相对滑动趋势的外力有关。受力分析中的技巧: (1)研究对象的受力图,通常只画出根据性质命名的力,不要把按效果分解的分力或合力分析进去,受力图完成后再进行力的合成或分解。 (2)区分内力和外力。对几个物体的整体进行受力分析时,这几个物体间的作用力为内力,不能在受力图中出现;当把某一物体单独隔离分析时,原来的内力变成了外力,要画在受力图上。 (3)在难以确定物体的某些受力情况时,可先根据 (或确定)物体的运动状态,再运用平衡条件或