金融全球化背景下我国应对2008年国际金融危机及维护金融稳定的思考

金融全球化背景下我国应对2008年国际金融危机及维护金融稳定的

思考

[摘要]在金融全球化的今天,金融安全始终是我们所面临的问题。五年入世保护期结束,我国金融业融入金融全球化中,2008年国际金融危机对我国金融体系和实体经济造成了一定冲击。金融全球化是一把“双刃剑”,它推动我国经济发展的同时,对我国金融业的冲击无疑也是巨大的。文章首先阐述金融全球化与金融安全理论,分析金融全球化与金融安全的关系,探讨金融全球化对我国金融业的影响,描述积极作用的同时强调负面影响。在此基础上结合我国应对2008年国际金融危机、维护金融稳定实例,提出我国金融业融入金融全球化和化解金融风险的相关思考。

[关键词]金融全球化;国际金融危机;思考

1 金融全球化与金融安全理论概述

1.1金融全球化的表现特征

国际间经济贸易合作的日益频繁,金融全球化已成为当今世界经济发展的趋势,它是指各国或各地区在金融业务、金融政策等方面相互依赖影响,并逐步成为一个整体的趋势。金融全球化已经成为经济全球化的核心,是世界经济一体化和经济金融化的客观要求和必然结果。金融全球化表现为:

1.1.1资本流动和金融市场全球化

20世纪80年代以来,国际资本流动呈不断加速和扩大的强劲势头。当今每天都有大量资本在跨国界流动,上千亿资金转瞬转移到世界任何地方,资金流向也从发达国家逐步转向发展中国家。

1.1.2货币体系和监管协调全球化

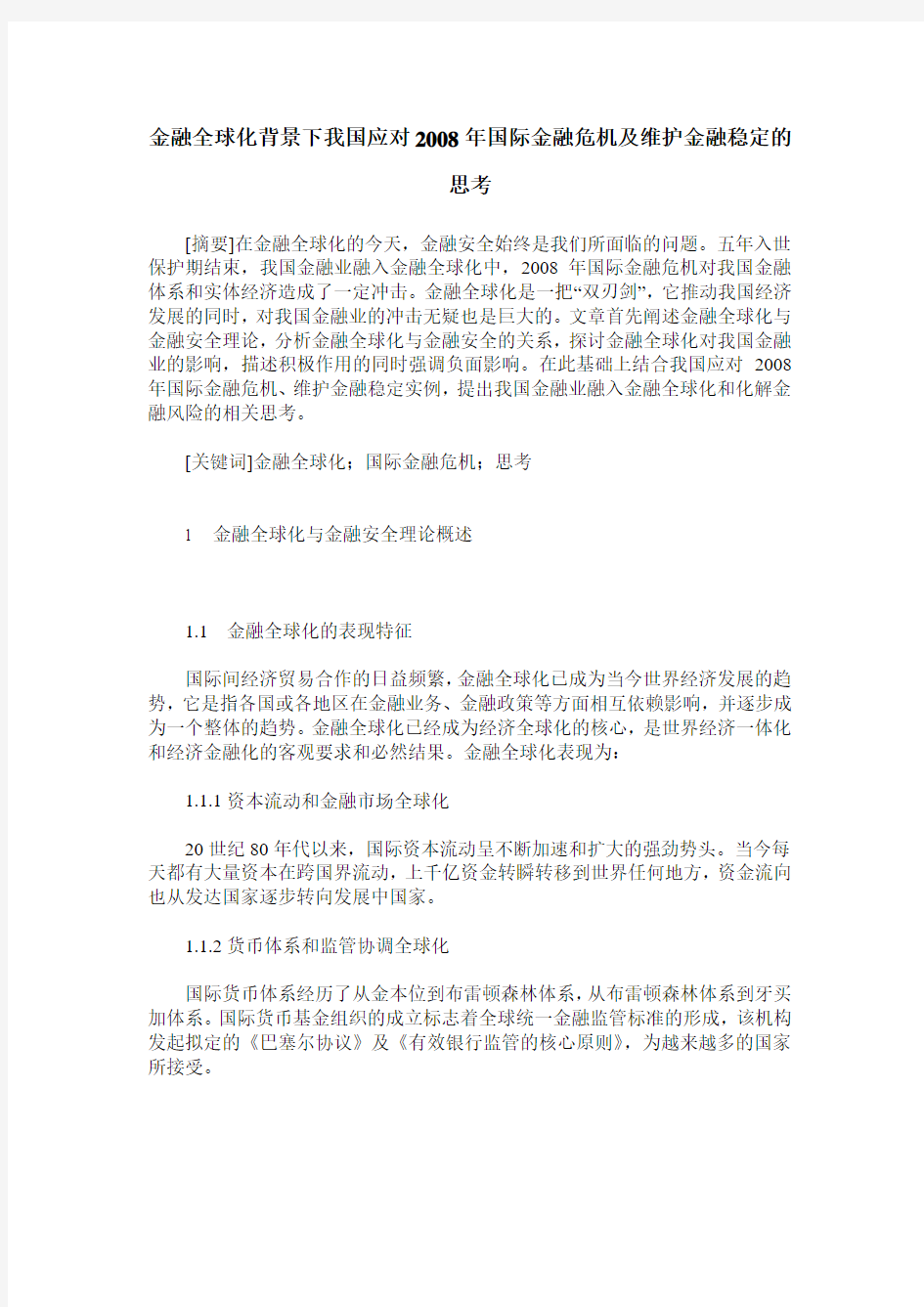

国际货币体系经历了从金本位到布雷顿森林体系,从布雷顿森林体系到牙买加体系。国际货币基金组织的成立标志着全球统一金融监管标准的形成,该机构发起拟定的《巴塞尔协议》及《有效银行监管的核心原则》,为越来越多的国家所接受。

透过金融危机,看经济全球化

透过金融危机,看经济全球化 摘要:经济全球化是当今世界发展变化的深刻背景和根本趋势。本文通过分析国际金融危机的产生及其影响,进一步阐述经济全球化在新形势下对国际政治安全社会和文化等领域产生的日益广泛的影响,在这双重背景下,中国面临的机遇和挑战,以及中国在这次金融危机中获得的启示。 关键词:金融危机、经济全球化、影响、中国 正文:经济全球化是当今时代的客观现实和发展趋势。他对世界经济具有促进作用。但是,经济全球化也是一把双刃剑,有其积极的作用,也尤其负面的影响。透过这次金融危机的爆发和迅速蔓延,我们可以进一步了解到经济全球化更深层次的含义。 自2007年以来,源于美国的次贷危机而逐渐演变成的一场旷日持久的国际金融危机,给美国以及世界其他各国实体经济造成了巨大创伤。这场源由美国而最终波及并影响全球的金融危机无疑给新时期的经济全球化作了新的深刻的注解。 经济全球化将世界经济融为一体,世界经济成了牵一发而动全身的整体的关联的经济体系. 众所周知,根源于美国的体制政策、消费文化产生的次贷危机,虽然产生在美国,但却影响了全世界。虽然它的起因是一个局部问题,但其影响却是整体,却是全部。着深刻的向我们我们诠释了:经济全球化是一个整体,是一个体系。在经济全球化的背景下,每一个国家都是其中的一份子,在经济全球化的危机中,没有一个国家可以独善其身。 经济全球化形势下,每一个国家都是经济全球化大家庭的成员,面对危机,只有彼此携手,共同努力,才能克服艰险。

纵然美国是当今世界上唯一的超级大国,然而,他在治理这次金融危机中的作用却显得那么无力。相反,他的疯狂印钞行为、转嫁危机和债务的举动却让众多国家感到担忧和愤怒。在金融危机的浪潮逐渐退去的今天,回首往昔,我们发现应对金融危机的是全世界的每一个国家,是他们的共同努力,而不是单个国家或地区的行动,才使得全球的经济见到了新的曙光。 经济全球化已经远远超出了经济的领域,正在对国际政治、安全、社会和文化等领域产生着日益广泛和深刻的影响。透过这次影响深远的金融危机,我们看到经济全球化的消极作用主要有: 经济危机:随着经济全球化程度的日益加深,随着全球经济链条日益紧密,能源价格大幅攀升、金融秩序严重失控、大国经济明显衰退诱发全球经济衰退甚至危机的可能性增大。这种情况一旦发生,其必将迅速蔓延,其影响也毕竟是难以估量的。这次的全球金融危机就是一个很好的例证。 社会动乱:全球化导致国家间和国家内部贫富差距扩大,发达国家与发展中国家内部的社会矛盾都有可能激化。此外,全球化还使各国国内因素与国际因素的联系与互动增强,国际问题诱发国内动荡、国内问题引发国际动荡的机率都在增大。通过这次金融危机我们不难找到这些问题的佐证,只要我们稍微留心就会发现,国际新闻中经常曝出有些国家出现罢工的,示威游行的,有些国家爆发冲突......这些大都是经济全球化的产物。 大国对抗:在这次全球金融危机中我们不难发现:纵然在面对危机需要彼此携手,共同克服艰险的时候,诸如美国的有些国家仍没有放弃霸权主义,没有放弃高战略扩张,走背离经济全球化的演进的道路方向,采取背离人类历史进步的步伐的措施,遏制其他新兴大国。例如,就在这次金融危机中,美国一方面要求中国采取救世的政策和措施,另一方面却在厚脸无耻的鼓吹中国威胁论,却在对台军售。 地区动荡:随着全球化的深入,地区经济、安全将会严重失衡。由于地区经济的不景气,地区安全将面临严峻挑战,全球安全形式也将不容乐观。现金的索马里海盗问题就是证明。如果索马里地区经济发展繁荣,物阜民丰,有谁还会去当海盗,遭受全世界人民的唾弃与打击呢?

反思金融危机来自美国个人投资者的三个教训

反思金融危机:来自美国个人投资者的三个教训 教训一:房地产的刚性需求论不一定靠谱 国内目前比较流行所谓的房地产刚性需求理论。实际上,在美国房地产泡沫破裂前的很长一段时间里,许多投资者就因信奉这一理论而在房地产市场上取得过阶段性的丰硕收益。当时,这一理论的几个假设几乎完美无缺:(1)美国历史上最富有的“婴儿潮”一代开始退休,以他们的生活方式,不仅要保留现有居所,还要在美国西部和南部的阳光地区购买过冬专用房;(2)来自全球的技术和投资新移民不断涌入美国,这些新移民既有强烈的购房意愿,也有充分的财务能力;(3)国内外投资者对美国房地产的配置偏好继续走强;(4)长期利率水平徘徊在历史低位,可以吸引更多的首次置业者实现“美国梦”;(5)美国各州对新房地产项目实行苛刻的环保审核和动工许可制度导致供应增长缓慢等等。 正是有了这些“刚性需求”因素的支持,美国居民房地产市场在2006年年中见顶以前一直呈现出稳步上涨的繁荣景象。与此同时,每年完工的新房数量也随之稳步攀升,导致供给实际上同步增加了(图1)。 图11989年以来美国年度新屋完工数 资料来源:美国统计局Bureau) 当市场开始掉头向下时,潜在购房者驻足观望,市场上不断增加的供给就显现出来了。同时,因按揭贷款违约而被银行收回的房屋只通过拍卖的方式出售,由于这一市场参与者的群体较小,拍卖过程短促,卖出的价格通常都不理想。每一笔未必理想的房地产交易价格都会通过产权登记过户机构及时成为公开信息,一旦通过拍卖形成的低成交价格被公开,市场就会形成一种“房价在下跌”的感性认知,并促使潜在买家下调出价或者心理预期价格,给房价带来进一步下跌的压力,市场如此则掉入了一个“房价下跌-止赎率上升-房价再下

金融危机对我国经济发展的影响

内蒙古财经大学双学位学士论文 金融危机对我国经济发展的影响 作者 内容提要 大规模的金融危机在美国发生并蔓延到全世界发生全球金融危机,对我国的发展也造成了巨大损失,也对我国的发展造成了巨大的损失。对于今天的去全球经济一体化来说,由于美国造成的金融危机我国必须正视其问题,对其问题采取正确的措施来

解决全球金融危对我国造成的损失将金融危机中的危害转为利,使我国经济得到更好更快的发展。 我国在改革开放以来在经济发展方面取得了巨大的成就,在这种经济全球化的发展状态下,迅速将金融界快速发展起来,并对金融影响也越来越大。然而面对不断爆发的金融危机与在金融发展中使人们对其备受关注。 关键词:金融危机债务汇率风险 Abstract A massive financial crisis in the United States and spread to the global financial crisis around the world, also caused huge losses to the development of our country, also caused huge losses to the development of our country. For today's global economic integration, caused by the financial crisis, our country must face the problem of taking the right steps to solve the problems of the global financial crisis on China's losses from the financial crisis harm to benefit, make our economy get better and faster development. Since the reform and opening to the outside in the economic development in our country has made great achievement, in this state of the development of economic globalization, the rapid will finance developed quickly, and the financial impact is becoming more and more big. However, in the face of the outbreak of the financial crisis and the financial development in to its attention. Key words:The financial crisis Debt Currency risk 目录 一、金融危机发展概况 (1) ㈠金融危机概述 (1) ㈡金融危机的原因与过程 (2)

金融危机下对经济全球化的新看法

金融危机下对经济全球化的新看法 潘光辉 摘要:随着科技变革和全球生产一体化程度的深入,经济全球化在各国的经济互相依赖,互相渗透的背景下日趋明显。这种在世界范围内扩张的经济形式,既为投资者带来了丰富的机会,加强了资源的流动性,促进了国际间合作与交流,推动了世界经济结构的调整;同时,也对国家经济安全,经济模式的发展提出了新的要求。本文结合当今全球金融危机的背景,展开了对经济全球化的新一轮思考,分析了经济全球化与金融危机的相互作用,并为我国更好地面对金融危机提供一些建议与意见。 关键词:金融危机经济全球化 经济全球化是自20世纪以来世界经济的发展趋势。尤其进入21世纪以后,经济全球化、一体化的趋势加大,经济全球化给世界带来了巨大的变化。流动性在世界范围内扩张,国际贸易日益加剧。尤其是国际金融市场作为世界经济的核心,促进了资本的国际化进程。在世界金融营造的高回报,高流动的开放性环境中,造成了金融投资者低估风险、一味追求高利润的投资浪潮中。然而2007年以来次贷危机的发生,导致了美国金融危机的发生。由于金融市场的全球化以及金融衍生工具的快速扩张,这场金融危机以巨大的波动影响着世界经济的稳定,使全球都陷入经济萎靡不振的困境中。这场金融危机的发生,使沉浸在经济全球化带来的巨大好处中的世界开始反省:国际金融市场随着垒球经济一体化的发展而变得相互联系相互依赖,华尔街金融危机牵一发而动全身,造成了全球金融体系的危机。结合当今的国际局势,更应该展开对经济全球化的新一轮研究,正确认识经济全球化的双重作用,制定克服国际金融危机的有效措施。 1全球金融危机的发生和发展 2007年年初,美国著名的次级抵押贷款公司——新世纪金融公司宣布破产,由此拉开了一场席卷全球的国际金融危机。2008年,华尔街第四大投资银行雷曼

读《华尔街》有感—华尔街金融危机的根源与反思

读《华尔街》有感 ——华尔街金融危机的根源与反思

2010年11月30日 《华尔街》一书带给我们的是一个真实的华尔街,它不仅是一本关于华尔街历史的书,也是一本关于美国金融史和经济史的书。从美国诞生的第一天起,华尔街就注定将是一个风起云涌的地方。当荷兰人从印第安人手里换取曼哈顿的土地所有权时,谁也没有想到当时的那一片荒芜之地能够发展成为现在寸土寸金的国际金融中心,曾经为了抵御印度安土著的进攻而修建的那堵墙——华尔街,现在早已发展成为了全世界最受瞩目的地方。华尔街见证了美国资本市场两百多年来的发展史,见证了美国从一个殖民地国家发展成为世界超级大国的全过程。尤其是近一百多年以来,华尔街作为世界金融中心,经历了金融市场一次又一次的跌宕起伏,每一次的金融风暴总能带给人们惨痛的教训,当然这次近八十年来最严重的经济危机也不例外。 此次华尔街金融危机爆发于2007年美国的次贷危机,至2008年成为了席卷整个华尔街的金融危机,之后又迅速蔓延,最终演变成为席卷全球的经济危机。而在去年开始,欧洲的主权债务危机又接替美国的次贷危机而成为了全球的焦点。在本质上,华尔街是一种复杂而有效的货币资本博弈机制,它是现代美国和世界经济运行中最重要的投资融资平台和经济权力中心。它的基础是自利、公平、信用、效率以及规则制度保证,而眼下它让人看到的面目则更多是贪婪、失信、失效和失败。 2007 年华尔街次贷危机爆发后,投资者开始对按揭证券的价值失去信心,引发流动性危机。即使多国中央银行多次向金融市场注入巨额资金,也无法阻止这场金融危机的爆发。到2008年,这场金融危机开始失控,并导致多家相当大型的金融机构倒闭或被政府接管。3月16日,美国第五大投资银行贝尔斯登被摩根大通以每股2美元的价格收购,9月14日,美国第三大投资银行美林证券被美国银行以500亿美元收购;9月15日,有着158 年辉煌历史美国第四大投资银行雷曼兄弟申请破产;9月21日,美国最大的两家投资银行高盛和摩根斯坦利转为银行控股公司。至此, 华尔街投行神话彻底终结,危机全面爆发,并迅速引发了更广泛的经济危机。 在这次金融危机中,贝尔斯登、雷曼兄弟、美林等华尔街投资银行最终难逃此劫,其终极问题就在于投资银行所扮演的双重角色。一方面,他们是裁判,以

全球化形势下金融危机和金融体制

全球化形势下金融危机和金融体制 一、问题的提出 随着中国加入世贸组织,2007年金融过渡期结束,中国投资市场将全面对外开放。关于中国金融开放可能面临的风险,有的学者发出了严正警告:“金融对外开放,做个不恰当的比喻,其风险甚至可能大于让美国的所有航母编队开到中国临近海域……金融战争的隐蔽性和无战例借鉴、无实战演练的残酷性,对中国的国家防务是一个重大的挑战”[1]我们要理解中国金融改革的难点和困惑,首先要能够理解中国金融必须面对并要嵌入其中的世界金融市场结构及其运行机制。从经济理论发展来看,到目前我们仍认可市场有其不以人的意志为转移的客观规律。但随着对市场的认识的深入,这个问题已经不是我们关注的重点了,我们的困惑是:我们的金融发展是不是一定要选择市场运行模式?在全球化背景下,我们是否一定要选择对这种全球金融市场结构的嵌入?嵌入可能导致的后果是什么?我们如何规避风险,或者说规避可能发生的金融危机?而这些问题本身,是金融改革和金融制度以及微观金融机构本身所无法回答的。在全球化背景下必须有一个推进金融改革,构建这一金融制度的主体来给出答案。于是谁能成为宏观结构性金融改革和推进的主体就成为我们要讨论问题的关键。

二、嵌入性理论解释框架 “嵌入性理论”(embeddednesstheory)是卡尔·波兰尼对社会思想最为著名的一个贡献,波兰尼认为,在19世纪之前,人类经济一直都是嵌入在社会之中的。①但是随着资本主义市场的发展,金钱和市场开始驾驭一切,最终使得一切包括社会都被嵌入到经济体系结构中。这一逻辑本身蕴涵了人类社会悲剧命运的结果。波兰尼认为市场交易有赖于信任、相互理解和法律对契约的强制执行。完全自发调节的市场经济是以一项乌托邦的建构。回归到我们要讨论的主题,中国的金融改革、金融制度的构建在全球化背景下,一直是围绕金融的市场化和自由化来进行的。波兰尼的话今天无疑仍然值得我们反省和深思:“我们的主题是:这种自我调节的市场的理念,是彻头彻尾的乌托邦。除非消灭社会中的人和自然物质,否则这样一种制度就不能存在于任何时期,它会摧毁人类并将其环境变成一片荒野。”[2]面对全球化下的全球化金融危机,新自由主义华盛顿共识的鼓吹者们仍然坚持认为,问题的根源在政府的干预。 对于转型国家而言,实现转型的关键是“让价格就位”,并通过私有化和自由化把政府从经济中赶出去。在他们看来发展不外乎就是资本的积累以及资源配置效率的提高这样的技术性的东西。但是根据波兰尼的观点我们可以看出,转型本身绝不仅仅是一个经济问题,其本质是要实现社会的转型。从

对金融危机的反思

对金融危机的反思 发表时间:2010-02-06T11:45:40.310Z 来源:作者:韦耀莹 [导读] 本文通过分析金融危机对新兴市场国家经济的冲击和各个新兴市场国家的问题所在以及与中国的比较,总结未来中国金融体制的发展方向。 对金融危机的反思 ——基于中国与其他新兴市场国家的金融体制的比较 韦耀莹 (广西财经学院金融系530003)【摘要】新兴市场国家在金融危机中普遍受到了国际市场变化带来的负面影响,中国与其他新兴市场国家在经受这次危机的过程中都暴露出了很多相似或者不同问题,即使是不同的问题,也有可能成为中国未来发展中肯能会遇到的,因此积极借鉴其他各国经验和教训就显得尤为必要。本文通过分析金融危机对新兴市场国家经济的冲击和各个新兴市场国家的问题所在以及与中国的比较,总结未来中国金融体制的发展方向。 【关键词】金融危机;新兴市场国家;资本账户;汇率Reflections on the Financial Crisis ——Based on Comparison of Financial System of China and Other Emerging Market Countries, Wei Yao-xin 【Abstract】 Emerging market countries generally in the financial crisis, changes in the international market, the negative impact of China and other emerging market countries experiencing the course of this crisis have exposed a lot of similar or different problems, even if the problem is different may also be pertinent to the future development of China will face, so the positive experiences and lessons learned from other countries is particularly necessary. This paper analyzes the financial crisis on the economic impact of emerging market countries and various emerging market countries where the problem lies, as well as a comparison with China, summed up the future development direction of China's financial system. 【Key words】 financial crisis; emerging market countries; capital account; exchange rate新兴市场国家是指新兴市场国家的市场机制和经济法规完善程度低于发达国家但高于一般的发展中国家,且经济发展速度较快,具有较大市场发展潜力,是世界经济的主要增长点。国际货币基金组织认为包括中国在内的新兴市场国家的特点是,在国内金融市场不成熟的条件下,就已经开始向外国投资者开放。在世界经济一体化的大背景下,国际金融市场相互作用影响的关系越来越紧密,金融危机使全球金融体系出现系统性风险,很难有国家能在这种情况下独善其身。 1金融危机使新兴市场国家陷入困境 当美国和欧洲相继爆发金融危机之后,大量资金会从新兴市场经济国家撤离,包括东盟、印度等在内的新兴市场国家,也受到了极大的冲击。而相对于西方国家而言,新兴市场国家的困境主要表现在股市大幅波动、对外贸易逆差增大、外资出逃等方面。 金融危机最严重的影响主要体现在西方国家的流动资金在危机时纷纷脱逃,返回本国救市,这造成新兴市场国家股市与汇率的大幅波动。在2008年下半年道琼斯指数跌破10000点之后,新兴市场国家的投资者对金融危机和全球经济形势的担忧加剧,主要股市全线下跌,其中一些股指跌至近年来新低。印度、印度尼西亚、韩国和泰国股市,仅在2008年9月一个月内下跌将近30%,韩元贬值程度超过20%。“金砖四国”中的中国、印度和巴西,股市2008全年跌幅都超过40%甚至高达60%,而俄罗斯的股市则停止交易。MSCI新兴亚洲市场指数也一路下滑,由9月12日的327点跌为10月23日的216点,下跌幅度达34% 。 金融危机还严重影响了对外贸易依存度很高的新兴市场国家的出口贸易。从2007到2008年的新兴市场国家国民生产总值的增长速度和对外进出口额的分析可以看出,多数新兴市场国家的国民生产总值同比增长减小,对外贸易出现逆差。在新兴市场国家中,以出口导向型为主的韩国受到影响最大,颠覆以往顺差状况。2008年上半年有5个月出现贸易逆差,至同年8月其逆差额达到26.8亿美元。而印度贸易逆差也有逐步扩大的趋势,8月份逆差已达109.7亿美元,与2007年同期相比翻一番。 外资的出逃也使新兴市场国家陷入了困境。大量的外资进入助推了新兴市场国家的发展,同时也导致了股市虚高。而金融危机之后,投资者对新兴市场经济体的增长预期和投资回报预期产生了担忧,这也引起了部分资本外流。而随着通货膨胀及汇率贬值的出现,大量外资的出逃又把股市推向了低股。比如越南、韩国、印度尼西亚以及阿根廷等多个新兴市场国家一改此前资本流入、货币升值的状况,出现了不同程度的货币贬值、资本外流。以中国为例,2008年9月份中国外汇储备仅增加214亿美元,远低于当月外贸顺差(293亿美元)和FDI (66.42亿美元)之和,为2008年以来单月最低规模。而路透社的统计显示,除中国外的亚洲国家,2008年9月份外汇储备锐减至24600亿美元,减少203.3亿美元。从中可以看出,亚洲大部分国家和地区的外汇储备均有所减少,其中马来西亚的外汇储备缩减最多,达到129亿美元。韩国和印度分别减少35.3亿美元和34.9亿美元。而据花旗集团判断,从2008年初至11月,印度的投资外流总额已达到87亿美元。2新兴市场国家的通病 2.1新兴市场国家的内忧外患:在爆发金融危机之前,新兴市场国家大多国内状况良好,经济保持着高速增长,财政收支平衡,并且也不存在失业和汇率波动等问题。但是大部分的新兴市场国家金融市场不成熟,没有抵御风险的能力,同时也一直以来存在着其他内在和外在的隐患,这些在金融爆发后也凸显出来。 首先,新兴市场国家最致命的问题是资本账户的过快和过多开放。受金融危机影响严重的国家普遍都大范围甚至全面开放了本国的资本账户,这些国家开放资本账户的直接原因则是为了迎合国内主要的财团与国际的大型金融机构的需要,因为政府本身就代表他们利益的代表者,比如韩国、越南。资本账户的过快和过多开放造成了大量国外的资本在短时间内就进入到新兴市场国家的货币与金融市场中,同时造成了以美元等货币计值的短期外债增加,债务危机,一触即发。 其次,以出口拉动经济的增长模式显现出了弊端。在这些新兴市场国家中,出口贸易扮演着经济增长发动机的角色,国际市场的消费需求变化直接影响着国内经济。一旦国际市场出现波动,造成大量贸易逆差或者出口贸易受阻,那么本国经济将会因为缺乏必要的发展资金而产生紊乱。东南亚各国(地区)在金融危机爆发前,普遍存在经常项目逆差,由于美元走强,使其主要对美出口增长大幅度放缓,而主要对日本的进口快速增长,以至于国际收支平衡进一步失去控制,形成巨额经常项目逆差,如1996年经常项目赤字占GDP的比例分别为:泰国10.2%,马来西亚6.3%,印度尼西亚5%,菲律宾3.1%。经济的脆弱性由此可见一斑。 再者,美元本位的汇率制度为新兴市场国家抵御危机制造了困难。新兴市场国家,尤其是亚洲国家实行的是低频盯住美元的汇率制度,国

金融危机下经济全球化

1何为广场协议? 1985年9月22日,美国、日本、联邦德国、法国以及英国的财政部长和中央银行行长在纽约广场饭店举行会议,达成五国政府联合干预外汇市场,诱导美元对主要货币的汇率有秩序地贬值,以解决美国巨额贸易赤字问题的协议。因协议在广场饭店签署,故该协议又被称为“广场协议”。“广场协议”签订后的10年间,日元币值平均每年上升5%以上,日本经济迅速泡沫化,并在五年后崩溃,日本因此进入“失去的十年”。 2广场协议签订背景 从1980年起,美国国内经济出现两种变化,首先是对外贸易赤字逐年扩大,到1984年高达1600亿美元,占当年GNP的3.6%。其次是政府预算赤字的出现。在双赤字的阴影下,美国政府便以提高国内基本利率引进国际资本来发展经济,外来资本的大量流入使得美元不断升值,美国出口竞争力下降,于是扩大到外贸赤字的危机。在这种经济危机的压力下,美国寄希望以美元贬值来加强美国产品对外竞争力,以降低贸易赤字。 1977年,美国卡特政府的财政部长布鲁梅萨(MichaelBlumeuthal)以日本和前联邦德国的贸易顺差为理由,对外汇市场进行口头干预,希望通过美元贬值的措施来刺激美国的出口,减少美国的贸易逆差。他的讲话导致了投资者疯狂抛售美元,美元兑主要工业国家的货币急剧贬值。1977年初,美元兑日元的汇率为1美元兑290日元,1978年秋季最低跌到170日元,跌幅达到41.38%。美国政府震惊了,在1978年秋季,卡特总统发起了一个“拯救美元一揽子计划”,用以支撑美元价格。 1979年—1980年,世界第二次石油危机爆发。第二次石油危机导致美国能源价格大幅上升,美国消费物价指数随之高攀,美国出现严重的通货膨胀,通货膨胀率超过两位数。例如,在1980年初把钱存到银行里去,到年末的实际收益率是负的12.4%。 1979年夏天,保罗·沃尔克(PaulA.Volcker)就任美国联邦储备委员会主席。为治理严重的通货膨胀,他连续三次提高官方利率,实施紧缩的货币政策。这一政策的结果是美国出现高达两位数的官方利率和20%的市场利率,短期实际利率(扣除通货膨胀后的实际收益率)从1954年—1978年间平均接近零的水平,上升到1980年—1984年间的3%—5%。 高利率吸引了大量的海外资金流入美国,导致美元飙升,从1979年底到1984年底,美元汇率上涨了近60%,美元对主要工业国家的汇率超过了布雷顿森体系瓦解前所达到的水平。 美元大幅度升值导致美国的贸易逆差快速扩大,到1984年,美国的经常项目赤字达到创历史纪录的1000亿美元。 3广场协议大事记 事件影响 1985年9月由美英日德法5国财长在纽约 广场宾馆(Plaza Hotel )签 署了“广场协议”,目的是让美 元对其它主要货币“有控制” 地贬值,日本银行在美国财长 贝克的高压之下,被迫同意升 值。 在“广场协议”签订后的几个 月之内,各国开始抛售美元, 继而形成市场投资者的抛售狂 潮,导致美元持续大幅贬值。 日元对美元就由250日元比1美 元,升值到149日元兑换1美元。 随后几个月内日元升值 67.85%。

国际金融危机论文(国际金融危机_论文)全球金融危机论文全球金融危机成因、特点和反思

全球金融危机:成因、特点和反思 [摘要]本文结合理论和实践两方面的研究成果,从宏观和微观两个方面系统全面地总结了2008年全球金融危机发生的原因,比较分析了目前全球金融危机与20世纪30年代“大萧条”所呈现的不同特点,并从经济波动、金融创新、金融监管等方面反思本次全球金融危机带来的教训。 [关键词]金融危机;金融创新;金融监管 2008年,世界遭遇了自1929年以来最严重和最具破坏性的全球金融危机,直至现在危机仍未全面结束。目前,国内外很多学者和机构已开始对2008年开始的金融危机进行研究。Reinhart和Rogoff(2008a,2008b, 2009)构建了包括66个国家、时间跨越800年的金融危机数据库,他们认为每次金融危机虽然都有各自的特性,但都与资产价格上涨、债务负担加剧、增长率波动、经常账户赤字等有相当大的关系,并且大多数危机之前都经历过金融自由化过程。Eichengreen和Rourke(2009)进行比较分析后得出,本轮危机中全球股市的下挫和贸易萎缩程度比1929年更加严重,但是应对危机的货币和财政政策更加有力。Brun-nermeier(2009)分析了抵押贷款危机放大成一场严重的金融危机的经济机制,认为这场危机与“经典的银行危机”十分类似,不同之处仅在于更高的证券化程度以及证券化使相互链接的债务网更加不透明。 中国经济增长和宏观稳定课题组(2009)考察了全球失衡与金融危机之间的内在联系,指出本轮全球金融危机与美国扩张性货币政策和美元霸权密切相关。在实践中,针对全球金融危机,美国实施了监管资产评估计划并提出了金融监管全面改革方案,英国金融服务监管局发表了《特纳报告》,欧盟委员会发表了《德拉罗西报告》并公布了欧洲金融监管改革方案,巴塞尔银行监管委员会修改了有关交易账户、市场风险、新资本协议等方面的监管规划。但在现有研究中,往往从某一方面对金融危机进行分析,缺乏对本轮金融危机更加深入、全面的研究。本文

全球化与东亚金融危机doc10(1)

全球化与东亚金融危机 一、全球化的概念、表现及成因 近年来,“全球化”已经成为各种传播媒体使用频率最高的词汇之一,而且也是迄今为止最具争议的概念之一。人们对此众说纷纭,莫衷一是,相关的学术著作更是数不胜数,时至今日也没有一个统一的定义。[3]笔者认为可以对全球化的概念从宏观世界历史进程的角度出发做出如下几个方面的界定:第一,全球化是人类社会不断演进的客观发展过程,是世界历史纵向发展与横向发展交互作用的结果,是历史向世界历史转变过程中逐渐形成与发展的客观历史现象,属于历史的X畴;第二,全球化是世界历史发展过程中诸多因素共同作用的结果,但其核心内容和主要动力是经济力,即生产力和科学技术的发展;第三,全球化是一个多维度的统一体,其内涵十分丰富,至少应包括经济、政治、社会、文化等几个方面,但在目前情况下,所谓全球化主要是指经济全球化,因为全球政治体系,全球文化秩序和全球社会制度还尚未出现;第四,经济全球化是指随着生产力的发展,特别是电子信息技术的迅猛发展,生产要素以空前的速度和规模在全球X围内流动并进行资源配置,从而使人类经济生活在全球X围不断实现全方位沟通、联系、融合与互动的客观历史进程;第五,全球化既不否认民族和地区的差异,也不排斥国家主权的存在。它与民族化、区域化是对立统一、相互促进、互为因果的关系。 从宏观历史学的视野出发考察近代开端以来的世界历史进程,可看出它就是一部全球化进程准备、启动、发展和初步形成的历史。全球化进程发端于15世纪末16世纪初的欧洲,经过大约500余年的发展与演变,到20世纪末,全球化时代才真正到来。 20世纪末以来全球化的形成与发展主要表现在:一是生产全球化X围日益扩大,国际生产分工已发展为以现代工艺技术和产品专业化为基础的分工,于是“以世界为工厂,以各国为车间”的生产模式不断涌现,“宇宙牌产品”日益增多;二是贸易全球化趋势不断增强,世界贸易扩展到技术、金融等服务贸易,贸易自由化的速度也在加快,世界贸易组织的正式成立,标志着一个以贸易自由为核心的世界多边贸易体制大框架的建立;三是金融全球化进程明显加快,金融国际化局面形成,国际资本流量年均增长率达到20%,国际金融市场的年金融交易量达500万亿美元,全球外汇交易的日周转额已达1.3万亿美

97年亚洲金融危机教训

亚洲金融危机教训 【内容摘要】1997年爆发的亚洲金融危机,在世界经济史上留下了浓重的一笔。,这一场突如其来的金融危机迅速波及到亚洲许多国家和地区,其中包括泰国、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家相继发生货币贬值、股市暴跌等连锁反应,对东亚经济发展产生了深远影响,这次亚洲金融危机形成原因和过程复杂,给我们带来许多值得思考的问题,从危机中我们也可以汲取到很多教训。 【关键字】亚洲金融危机影响教训 一、亚洲金融危机概述 亚洲金融危机始于1997年7月2日。早在1997年1月开始,以索罗斯为代表的国际炒家就开始拼命做空泰铢,他们在现货市场上用外资银行借来的钱抛售泰铢,同时在期货市场上买入泰铢对美元的期货合同。泰国政府针对这一情况采取了一定措施,但是由于没有足够的外汇储备量,面对金融家的炒作,最终败下阵来。7月2日泰国政府被迫宣布泰铢与美元脱钩,实行浮动汇率制。当日泰铢就狂跌20%,在泰铢率先贬值的冲击下,菲律宾的比索、马来西亚的林吉特以及印尼盾等都纷纷步入贬值的大流之中。随之而来的惊恐气氛造成了大量资金撤离东南亚各国,这又反过来加剧了货币贬值的压力,形成了一个恶性循环。这场危机随后又从东南亚各国波及到了台湾、新加坡、香港、韩国、日本甚至俄罗斯。直至1999年金融危机结束。本次危机形成的原因和过程复杂,对东亚经济乃至全球发展造成了长远的不利影响。 二、亚洲金融危机原因 本次危机形成的原因复杂,综合国内外观点,可以总结为以下几条: 三、亚洲金融危机影响 此危机迫使除了港币之外的所有东南亚主要货币在短期内急剧贬值,东南亚各国货币体系和股市的崩溃,以及由此引发的大批外资撤逃和国内通货膨胀的巨大压力,给这个地区的经济发展蒙上了一层阴影。危机导致大批企业、金融机构破产和倒闭。例如,泰国和印尼分别关闭了56家和17家金融机构,韩国排名居前的20家企业集团中已有4家破产,日本则有包括山一证券在内的多家全国性金融机构出现大量亏损和破产倒闭,信用等级普遍下降。泰国发生危机一年后,

金融危机与经济全球化

热点七金融危机与经济全球化 一、热点背景: 1、2008年9月15日,拥有158年历史的华尔街第四大投资银行雷曼兄弟公司向法庭提交破产保护申请。伴随着雷曼兄弟申请破产,美林被美国银行的收购,AIG依靠政府的救援勉力维持,曾经不可一世的华尔街金融巨头纷纷倒下,美国股市也不断创下近来新低。全球股市迎来仅次于“9·11”的黑色星期一。从表面上看,是次贷危机引发了美国的金融危机,但由于金融创新和金融全球化的发展,美国次贷危机的影响却不仅仅局限于美国。美国次贷危机引发的全球性、系统性金融危机,其本质上是一场史无前例的信用危机与信用衍生品危机。次贷危机引发信贷危机,衍生危机拖累全球经济。 2、在世界经济一体化的大背景下,国际金融市场相互作用影响的关系越来越紧密,华尔街的金融危机使全球金融体系出现系统性风险,很难有国家能在这种情况下独善其身。在过去几天里,如何应对金融危机成为多轮多边磋商的中心话题。在发达国家组成的西方七国集团财长会议、发展中国家组成的24国集团会议、由世界主要经济体组成的20国集团特别会议、IMF和世界银行年会以及欧元区峰会上,各国领导人努力把脉金融危机,寻找对策,并表示了将合作应对危机的决心。 3、面对百年一遇的金融风暴,各国政府、央行纷纷紧急出台救市措施,联手应对危机。10月13日,美国通过7000亿美元救市计划,法国、德国、西班牙、荷兰和奥地利政府周一均推出了银行拯救计划,总金额达1.3万亿欧元(约合1.8万亿美元),旨在担保银行间贷款及收购银行股份,从而阻止金融系统陷入崩溃。就在雷曼兄弟宣布申请破产保护后的几个小时,中国央行表示,从9月16日起下调一年期人民币贷款基准利率,从9月25日起下调金融机构人民币存款准备金率。同时从9月19日起印花税单向征收,汇金增持银行股,国资委支持央企回购股票。从10月15日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点;从10月9日起下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。国务院还决定自10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。中国央行这次紧急下调存贷款基准利率和存款准备金率…二率?,也可以看成是全球央行联手应对动荡金融形势行动的一部分,充分体现了中国政府负责任的态度。几乎同时,美联储联合欧元区、英国、加拿大、瑞典和瑞士等五大央行共同宣布,一致削减基准利率50基点。澳大利亚率先宣布降息100基点。早些时候,中国香港也宣布调整贴现窗基本利率算法,从而在事实上实现降息100基点。国际货币基金组织决策机构——国际货币与金融委员会11日呼吁国际社会协调行动,采取大胆措施恢复全球金融市场稳定。 4、2008年11月15日,二十国集团领导人金融市场和世界经济峰会在美国华盛顿国家建筑博物馆举行。20国集团的成员包括:8国集团成员国美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大、俄罗斯,作为一个实体的欧盟以及具有广泛代表性的发展中国家中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥、沙特阿拉伯、南非、韩国和土耳其。这些国家的国民生产总值约占全世界的85%,人口约40亿,将近世界总人口的2/3。二十国集团领导人强调在世界经济和国际金融市场面临严重挑战之际,与会国家决心加强合作,努力恢复全球增长,实现世界金融体系的必要改革。 国家主席胡锦涛出席会议并发表了题为《通力合作共度时艰》的重要讲话。胡锦涛指出:国际金融体系改革,应该坚持建立公平、公正、包容、有序的国际金融新秩序的方向,努力营造有利于全球经济健康发展的制度环境。国际金融体系改革,应该坚持全面性、均衡性、渐进性、实效性的原则。胡锦涛提出了重点实施四方面改革举措。 二、知识梳理: (一)、经济全球化的进程(世界市场的形成、新航路的开辟、三次工业科技革命)

我们该从金融危机中吸取什么教训

我们该从金融危机中吸取什么教训 作者:黄琳斌 来源:《闽南风》2009年第02期 近两个月来,世界金融危机日趋严峻,我国经济遭受的冲击日益显现。为保持经济平稳较快增长,近日中央对宏观调控政策作出重大调整,确定了以增投资、促消费为中心的进一步扩大内需的系列措施。 不必讳言,我国经济正面临近几年来最严峻的考验。造成这样的被动局面,外因或者说导火线是美国金融危机,但内因或者说根本原因是什么?这更值得我们深切反思。 消费、投资和出口是拉动经济增长的“三驾马车”。这三块以均衡的比例协调发展,对降低经济风险、保持经济持续健康增长具有重要意义。特别是消费,作为投资和生产的目的,作为整个经济链条的最后一环,是经济增长的最终、最关键的原动力,对经济的拉动作用最突出。一般认为,消费每增长一个百分点,能拉动GDP增长约0.8%,而投资、出口的相应增长分别只能拉动约0.2%、0.15%。从世界各国经济发展的一般规律来看,消费对经济增长的贡献率应在80%左右。 然而,长期以来,结构失衡的问题一直困扰着我国经济,突出表现在经济增长对外依存度偏高,消费率尤其是居民消费率持续低迷。2007年外贸总额21737亿美元,占国内生产总值的比重高达66.8%,其中出口就占了37.5%。另一方面,我国的消费率自1981年达到67.5%的峰值,此后呈逐年下降趋势,2007年消费率跌至49%,而同期世界平均水平是61%。由于内需不振,仰人鼻息,过多地依赖外贸或者说外需来拉动经济增长,一旦美国、欧洲受金融危机冲击,经济陷入低迷,我们就必然受到拖累。 内需长期低迷、长期把经济的高速增长建立在看人家脸色吃饭的基础上,显然不牢靠。这个问题早已长期存在,但一直没有引起我们足够的重视,一直没有下大力气去解决,一些人抱着侥幸的心理陶醉在长期两位数的高增长率中。直到这次火烧眉毛,特别是沿海一些传统外向型经济区受到较大影响,我们才采取了果断而有力的措施应对。这个教训值得我们好好反省。 中国地域广阔,拥有13多亿人口的世界最大市场,区域发展、城乡发展极不平衡,正处在工业化、城市化、信息化加快发展的进程中,在基础设施、产业发展、生态保护、住房和城市建设等多方面需求潜力巨大,拥有8亿人口的农村市场的潜在需求更是亟待开发。上述情况决定了长期过于依赖外贸的外向型经济增长方式并不适合中国国情,立足内需才是利国利民之策。 为此,我们必须下大决心、大力气转变经济发展方式,把扩大内需特别是居民消费需求,作为经济又好又快发展的基本立足点和长期战略方针,而不是应对这次金融危机的权宜之计。当前要着力为扩大内需创造良好的宏观环境,如提高百姓特别是生活困难者的收入,做好医

经济全球化下金融危机对中国的启示

经济全球化下金融危机对中国的启示 伍妍 (武汉理工大学政治与行政学院430063) [摘要]:经济全球化作为一种趋势,为世界经济的发展带来了活力也对各国特别是发展中国家的金融安全构成了威胁。随着我国融入经济全球化程度的加深,经济全球化带来金融风险正日益加大,本文就经济全球化、经济全球化与金融危机、对中国良好应对金融危机的启示三方面进行了研究探讨。 [关键字]:经济全球化金融危机 经济全球化浪潮正在席卷全世界,作为一种趋势,经济全球化为世界经济的发展带来了活力,另一方面对各国特别是发展中国家的金融安全构成了威胁,经济全球化是全球金融活动和金融风险联系日益紧密的过程。随着我国融入经济全球化程度的加深,在分享经济全球化带来的巨大利益的同时,我国也面临着更大的金融风险,尤其在2008年由次贷危机引发的金融危机下,我国经济遭受了巨大的冲击,因此,经济全球化与金融危机,成为当前研究和探讨的重要课题。 一、什么是经济全球化 全球化(globalization)的概念最早是由T.莱维于1985年提出的。美国经济学家保罗·斯威尔指出:“全球化不是某种条件或某种观念,而是一种已经持续了很长时间的进程。自四五百年前资本主义制度作为一种活生生的社会形态存在以来,这一过程就开始了。” 经济全球化是全球化的最主要方面,始于上个世纪80年代,并于90年代形成高潮。经济全球化是各国的货物、服务、资本、技术和人员跨越国界大规模、高速度地流动,世界各国、各地区之间经济上相互联系与依存、相互渗透与扩张、相互竞争和制约的程度日益加深,并不断向纵深发展的态势、进程和趋势,是一种由贸易扩张和技术创新引发的历史进程,是全球金融活动和风险发生机制相互联系日益紧密的一个过程。它包括:其一,经济全球化不仅是一个金融活动越过民族藩篱的过程,而且是一个风险发生机制相互联系而且趋同的过程;其二,从主体上说,是强烈反映若干发达国家和政治组织意图的进程;其三,经济全球化在范围上是逐渐扩展的,在程度上是不断加深的。

我国经济性裁员的治道变革_国际金融危机背景下的反思

2010年第5期总第259期 前沿 F or war d posit ion N o 52010 Sum No 259我国经济性裁员的治道变革 国际金融危机背景下的反思 闫 海* (辽宁大学法学院 沈阳 110136) [摘 要]经济性裁员导致大量劳动者失去工作,严重冲击经济秩序,构成社会不稳定的因素,例如,当前国际金融危机背景下的裁员潮。因此,政府不仅要依据劳动合同法!第41条严格规范经济性裁员的标准、程序及补偿,还应采取失业预警、经济促进、法律保障及公共就业服务等法律手段对经济性裁员予以积极治理。 [关键词]经济性裁员 政府治理 国际金融危机 [中图分类号]D92 [文献标识码]A [文章编号]1009 8267[2010]5 0069 03 国际金融危机愈演愈烈,其影响已从局部发展到全球,从金融领域扩散到实体经济,其涉及范围之广、影响程度之深、冲击强度之大超出预料,国际社会面临着上世纪大萧条以来最严重的全球性经济危机。从世界知名的跨国巨头到名不见经传的中小企业,纷纷采取各种措施应对经济危机,经济性裁员作为一种熬过经济寒冬的手段被广泛采用,并形成一波波裁员浪潮。在当前世界经济全球化、一体化,金融高度关联的情况下,我国经济不可能不受世界经济?大气候#的影响而独善其身。尽管一些企业积极承担社会责任,倡议和承诺?不裁员、不降薪#,但是也有相当数量处于经济风暴中心的企业迫不得已进行经济性裁员。面对国际金融危机背景下的裁员潮,各级政府必须采取有效措施予以治理,以维护就业稳定,避免或缓解经济性裁员对我国经济社会发展的冲击。 一、经济性裁员及其负效应 经济性裁员,是指用人单位由于经济方面原因单方面解除一定规模以上劳动者的劳动合同。用人单位采取经济性裁员行动是为追求以下效益:第一,减员增效,尤其当用人单位自身经营状况或外部景气衰退的情况下,裁员是企业瘦身、降低人力成本、提高经营绩效的重要手段;第二,优胜劣汰,通过精简不合格人员为优秀人才引进创造岗位;第三,吐故纳新,裁员有助于劳动者感受市场竞争压力从而激励斗志,不断提高工作负荷及效率,同时外部人员和信息的持续补充,避免思维定势所导致的认识趋同和反应迟钝,防止用人单位的老化和丧失活力;[1]第四,资源调配,裁员令人力资源而与企业的环境变化、战略转变、组织优化、技术革新、流程改造等调整相适应。但是,经济性裁员也可能对用人单位产生以下损害:第一,经济损失,包括必须支付给被裁人员的相应的经济补偿、已经发生的招聘成本和培训成本等以及因内部抵制、外部诉讼所形成的其他直接或间接经济损失;第二,造成关键人才、核心技术、重要客户和商业秘密的流失,削弱用人单位竞争力;第三,?幸存者综合症#(Survivo r Syndr ome),裁员幸存者可能产生士气低落、愤世嫉俗、工作和组织满意度降低、不安全感增强、对雇主的信任和忠诚下降以及罪恶感等心理反应和情绪体验,以致缺乏工作积极性,进而影响组织绩效;[2]第四,裁员往往是社会广泛关注的话题,所传递的信息可能重创用人单位的形象、品牌、影响力等软实力。 如果经济性裁员的弊害仅限于以上,那么裁员尚属于用人单位经营管理权限内的权衡事项,在法律上,至多是基于劳动者弱势地位予以同其他解雇情形相等程度的规制。就业是人的本能和需要,但是就业并不完全取决于劳动者自身的努力,在微观上,劳动的从属性决定劳动者难以摆脱相对于用人单位的弱势地位,在宏观上,就业又受到人口因素、经济周期、 ? 69 ? *基金项目:辽宁经济社会发展课题一般项目?维护就业稳定应对金融危机#(2009lslktfx-03) [作者简介]闫海(1976-),辽宁本溪人,辽宁大学法学院副教授,法学博士生,研究方向:社会法学。