测量系统分析(MSA)”第三版”

四\测量系统分析(MSA)”第三版”

(一)手册概貌

1.MSA含义

MSA是英文名称Measurement Systems Anelysis 的缩写,中译名为测量系统分析。有时为了简略,常用MSA来代之。

2.本手册性质和目的

本手册性质属指南性的,故对测量系统所述及的术语和评定测量系统质量的方法均作了介绍,特别是适用于工业界的评定测量系统质量多种方法作了详情介绍。

其目的为评定测量系统(主要是关注对每个零件能重复读数的)质量提供指南,是为工业界正确使用测量系统提供方法。

3.本手册的版本说明

▲本手册是由北美三大汽车公司联合编写而成,原是供执行QS9000质量标准的供货商使用,现应用围已扩展到执行ISO/TS16949技术规的供应商也可使用。

▲当然其容也随着时间的推演而不断扩充,因此其版本也不断更新,现已从1990年10月第一版经过1995年2月的第二版演变为2002年3月第三版。

▲随着版本的变换,对使用者的知识要求和使用工具也有变化。初版时很明确说明“本手册是应用了统计学方法来阐述测量系统的分析,但非统计学领域的人同样可以使用。”但第三版对测量系统分析方法的叙述,使不具备一些统计学方法的基本知识者很难理解,同时强调了计算机软件的使用。

4.本手册的主要容:

1)详情的术语解释

2)强调了测量系统变异性对决策(产品、过程、新过程接受、过程设定/控制)的影响

3)提出了对测量过程要进行策划和量具来源选择的流程

4)明确提出了测量系统分析方法的分类:

▲简单测量系统分析方法

▲复杂测量系统分析方法

▲其它测量系统分析方法

5.为了便于使用,对简单测量系统分析的多种方法作了详细介绍。

(二)测量系统分析的起因

1.由测量系统对被测特性赋值而得到的测量数据,过去一直用于产品控制,近来已用于过程控制,用来确定二个或多个变量之间是否存在重要关系的研究。随着应用围的扩大和次数的增加,发现从同一测量系统获得的测量数据,其使用围不能

无限扩大,也就是说,不同的使用围对提供测量数据的测量系统的质量有一定要求。到底怎样的测量系统的质量才能满足使用要求呢?此要通过测量系统分析才能知晓。此就是测量系统分析的起因。

2.同时,在探究测量数据质量时,感到习惯叫法例误差、精度等等,有时有些词不达意,感到用测量数据的统计特性来描述测量数据有时更确切、方便。故在进行测量系统分析时采用了数据统计的术语和方法。

(三)测量系统的特性

1.何谓测量系统

定义:测量系统是用来对被测特性进行定量测量或定性评价时所涉及的仪器或量具、标准、操作、方法、夹具、软件、人员、环境和假设的集合,用来获得测量结果的整个过程。

2.测量系统质量如何度量

从测量系统的定义可知,测量系统是一个集合体,测量系统的变差受到集合

体各组成成员变差的影响,因此出现相同零件的重复读数会产生不相同的结果。因此测量系统质量的度量也用统计特性来表达,其定义如下:一个测量系统的质量经常仅用其在稳定条件下多次测量数据的统计特性来度量。

3.测量系统的统计特性

从上述定义可知,测量系统质量的度量可用多次测量数据的统计特性来表示。

统计特性有:

①位置变差

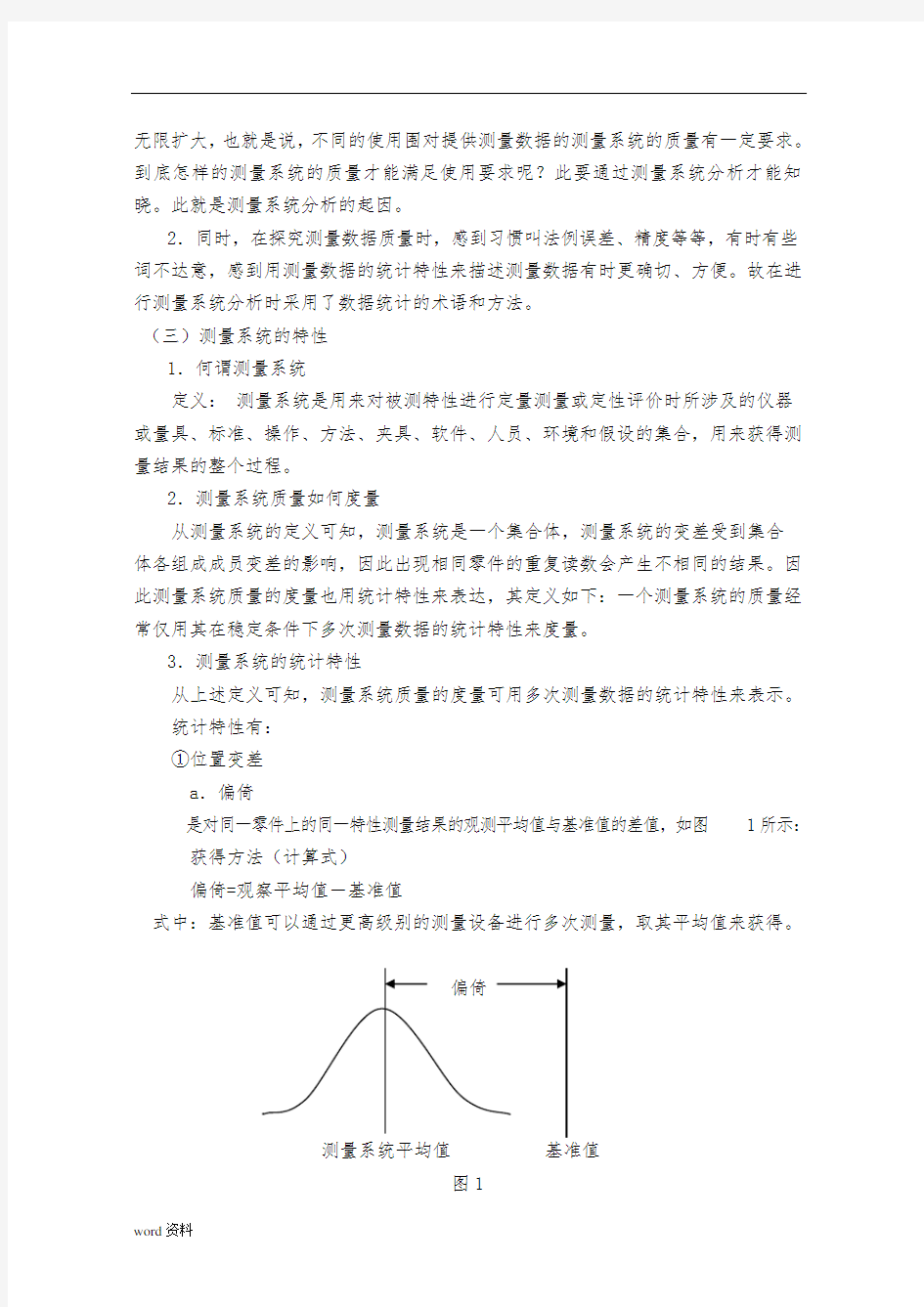

a.偏倚

是对同一零件上的同一特性测量结果的观测平均值与基准值的差值,如图1所示:获得方法(计算式)

偏倚=观察平均值-基准值

式中:基准值可以通过更高级别的测量设备进行多次测量,取其平均值来获得。

测量系统平均值基准值

图1

b.稳定性

稳定性(或漂移)是测量系统在某一阶段时间,测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量总变差。换句话说,稳定性是偏倚随时间的变化,如图2所示。

获得方法:定期(天、周)测量标准样本3~5次,应在不同时间读数,其目的代表测量系统实际使用情况,然后按时间顺序画在X-R控制图上。

参考值

图2

c. 线性

在设备的预期操作(设备量程)围偏倚的不同被称为线性。线性可以被认为是偏倚大小的变化。如图3所示。

偏倚

值

图3

说明:▲值1、值N是基准值

▲值1< 值N

获得方法:

●在测量仪器的工作围选择一些零件;

●这些被选零件的偏倚由基准值与测量观察平均值之间的差值确定;

●然后把基准值(X)和偏倚(Y)对应点画在X-Y直角坐标图上,形成散点图;

●最后用最小二乘法的直线方程来拟合,并检验假设的正确性。

②宽度变差

a.重复性

是由同一个评价人采用同一种测量仪器,多次测量同一零件的同一特性时获得

的测量的变差,如图4所示。事实上,在规定的测量条件下连续试验得到的是普通

原因的变差。它是设备本身固有的变差或性能,一般是指仪器的变差(EV)。

图4

获得方法:

●在规定的测量条件下,连续测量得到的测量值的分布宽度即为其重复性。即

极差=最大值-最小值。

●也可用极差图来反映其一致性。

b. 再现性

再现性是由不同的评价人,采用相同的测量仪器,测量同一零件的同一特性时

测量平均值的变差。如图 5 所示。一般认为是评价人之间的差异(AE)。当采用自

动测量时,其再现性为“零”或系统间、测量条件间的平均变差。

再现性

评价人 A C B

图5

获得方法:

●确定每一评价人所有平均值,然后从评价人最大平均值减去最小的平均值即:

X DIFF = Xmax -Xmin 来估计;

●也可从评价人的均值控制图来估计。

c. 量具的重复性和再现性(量具R&R/GRR)

量具R&R是重复性和再现性合成变差的一个估计,如图6所示。

获得方法:

可把GRR表作系统部和系统之间的方差的总和,表达式为:

2 2 2

бGRR = б再现性+б重复性

GRR

图6

③变差模式

变差模式即数据集合的状态,一般均假设为正态分布。若不是正态分布也可通过变换或正态分布来处理,但此时会过高评估测量系统的误差,累积变差源的影响通常称为测量系统误差。

4.测量系统部分基本特性

测量系统除了统计特性之外,还有一些基本特性,特别是下列三项基本特性务请关注。

a.分辨率(力)

分辨率是仪器可以探测到并如实显示参考值(基准值)的变化量。此是测量系统的设计时确定的。

获得方法:

典型方法是看仪器的最小刻度值。如果仪器刻度“粗”,那么就可以使用它的半刻度(如图7所示)。

b.测量系统的统计稳定性(统计受控)

统计稳定性(统计受控)是指一个测量过程在重复测量时,观测值分散性不随时间而变化,也无突然的数据变化。即测量系统的变差只能是由于普通原因而不是特殊原因造成的,如图8所示。此是采用数理分析的基础,所有统计特性都建筑在此基础上,否则无法进行预测。

偏倚

不稳定

(特殊原因存在)图8

获得方法:用控制图

c.溯源性

溯源性是指通过一个不间断的比较链(校准程序)把单个测量结果与国家标准(或接受国家标准)相联系的能力。也就是说用具有溯源性的测量系统所得到的测量值,在其允许的误差围,并可以追溯到国家标准,从而保证了量值的准确性、可信性和可比性。

获得方法:

按检定周期把所用量具或仪器送国家规定的法定单位校准或检定。

(四)测量系统的分析和评价

1.那些事项需要进行分析和评价

由于测量数据已广泛应用于各个方面,如生产改进、监控、实验室研究、过程审核、装运检查、试验设计的反馈等。但是否达到了使用的目的,满足了使用的要求,此要通过对测量系统进行分析和评价才能作出判断。因此,测量系统的输出用作某用途时就需进行分析和评价。一般下列用途需要进行测量系统分析和评价。

①测量数据用作接收、评价和比较测量装置(设备);

②测量数据用来判断重要的质量特性/过程特性是否符合规;

③测量数据用来判断具有很严公差的特定尺寸是否符合;

④测量数据用来判断自动调控生产过程或用于统计过程的调控;

⑤需要提供测量系统变差大小和变差类型时。

2.何时进行分析和评价

进行测量系统分析通常分为二个阶段:

第一阶段:在测量系统投入使用前或将投入使用时进行,目的是判断测量系统是否具有可接受的统计特性,一般可能需要几个单独的试验来确定;

第二阶段:在使用中进行,目的是判断测量系统的统计特性是否持续满足要求。一般通过正常的校准程序、维护程序和计量程序的一部分日常工作来完成。如常用的GRR研究。两个阶段要视量具固有特性及使用的频繁程度而定。

3.分析和评价时的着眼点

①测量系统必须显示具有足够的分辨率

●首先仪器具有足够的分辨率。注意分辨率在仪器设计时就确定的,此是选

择一个测量系统时作为基本出发点,一般按10:1原则,它规定了仪器的分辨率应能将公差(或过程变差)分成十份或者更多份。

●其次,测量系统要对产品变差或过程变差的变化具有灵敏性(即有效分辨

率)。

②测量系统必须是稳定的(统计受控)

即在重复性条件下,测量系统变差只归因于普通原因而不是特殊原因

③测量系统中涉及的量仪具有可溯源性

④统计特性在预期的围是一致的(重复性随时间变化的程度),并足以满足测量

的目的(产品控制或过程控制)。

测量系统分析(MSA)方法82638

测量系统分析(MSA)方法 测量系统分析(MSA)方法**** 1.目的 对测量系统变差进行分析评估,以确定测量系统是否满足规定的要求,确保测量数据的质量。 2.范围 适用于本公司用以证实产品符合规定要求的所有测量系统分析管理。 3.职责 质管部负责测量系统分析的归口管理; 公司计量室负责每年对公司在用测量系统进行一次全面的分析; 各分公司(分厂)质检科负责新产品开发时测量系统分析的具体实施。 4.术语解释 测量系统(Measurement system):用来对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备以及操作人员的集合,用来获得测量结果的整个过程。 偏倚(Bias):指测量结果的观测平均值与基准值的差值。 稳定性(Stability):指测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量平均值总变差,即偏倚随时间的增量。 重复性:重复性(Repeatability)是指由同一位检验员,采用同一量具,多次测量同一产品的同一质量特性时获得的测量值的变差。 再现性: 再现性(Reproductivity) 是指由不同检验员用同一量具,多次测量同一产品的同一质量特性时获得的测量平均值的变差。 分辨率(Resolution):测量系统检出并如实指示被测特性中极小变化的能力。 可视分辨率(Apparent Resolution):测量仪器的最小增量的大小,如卡尺的可视分辨率为。有效分辨率(Effective Resolution):考虑整个测量系统变差时的数据等级大小。用测量系统变差的置信区间长度将制造过程变差(6δ)(或公差)划分的等级数量来表示。关于有效分辨率,在99%置信水平时其标准估计值为GR&R。 分辨力(Discrimination):对于单个读数系统,它是可视和有效分辨率中较差的。

测量系统分析(MSA)

测量系统分析(MSA) 1目得与范围 规范测量系统分析,明确实施方法、步骤及对数据得处理、分析。 2规范性引用文件 无 3定义 3.1测量系统:用来对测量单元进行量化或对被测得特性进行评估,其所使用得仪器或量具、标准、操作、方法、夹具、软件、人员、环境及假设得集合;也就就是说,用来获得测量结果得整个过程。 3.2稳定性:就是测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件得单一特性时获得得测量值总变差。 稳定性就是整个时间得偏倚得变化。 3.3分辨率:为测量仪器能够读取得最小测量单位。别名:最小读数单位、刻度限度、或探测度、分辨力;要求低于过程变差或允许偏差(tolerance)得十分之一。Minitab中常用得分辨率指标:可区分得类别数ndc=(零件得标准偏差/ 总得量具偏差)* 1、41,一般要求它大于等于5才可接受,10以上更理想。 3.4过程总波动TV=6σ。σ——过程总得标准差 3.5准确性(准确度):测量得平均值就是否偏离了真值,一般通过量具计量鉴定或校准来保证。 3.5.1真值:理论正确值,又称为:参考值。 3.5.2偏倚:就是指对相同零件上同一特性得观测平均值与真值得差异。%偏倚=偏倚得平均绝对值/TV。 3.5.3线性:在测量设备预期得工作量程内,偏倚值得差值。用线性度、线性百分率表示。 3.6精确性(精密度):测量数据得波动。测量系统分析得重点,包括:重复性与再现性 3.6.1重复性:就是由一个评价人,采用一种测量仪器,多次测量同一零件得同一特性时获得得测量值变差。重复性又被称为设备波动(equipment variation,EV)。 3.6.2再现性:就是由不同得评价人,采用相同得测量仪器,测量同一零件得同一特性时测量平均值得变差。再现性又被称为“评价人之间”得波动(appraiser waration,AV)。 3.6.3精确性%公差(SV/Toler),又称为%P/T:就是测量系统得重复性与再现性波动与被测对象质量 σ/ (USL-LSL) *100%。 特性公差之比,%P/T=R&R/(USL-LSL)*100%=6 MS σ/6σ*100%。 3.6.4精确性%研究变异(%Gage R&R、%SV)= R&R/TV*100%=6 MS 线性

测量系统分析(MSA)

测量系统分析(MSA) 1目的和围 规测量系统分析,明确实施方法、步骤及对数据的处理、分析。 2规性引用文件 无 3定义 3.1测量系统:用来对测量单元进行量化或对被测的特性进行评估,其所使用的仪器或量具、标准、操作、方法、夹具、软件、人员、环境及假设的集合;也就是说,用来获得测量结果的整个过程。 3.2稳定性:是测量系统在某持续时间测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量值总变差。 稳定性是整个时间的偏倚的变化。 3.3分辨率:为测量仪器能够读取的最小测量单位。别名:最小读数单位、刻度限度、或探测度、分辨力;要求低于过程变差或允许偏差(tolerance)的十分之一。Minitab中常用的分辨率指标:可区分的类别数ndc=(零件的标准偏差/ 总的量具偏差)* 1.41,一般要求它大于等于5才可接受,10以上更理想。 3.4过程总波动TV=6σ。σ——过程总的标准差 3.5准确性(准确度):测量的平均值是否偏离了真值,一般通过量具计量鉴定或校准来保证。 3.5.1真值:理论正确值,又称为:参考值。 3.5.2偏倚:是指对相同零件上同一特性的观测平均值与真值的差异。%偏倚=偏倚的平均绝对值/TV。 3.5.3线性:在测量设备预期的工作量程,偏倚值的差值。用线性度、线性百分率表示。 3.6精确性(精密度):测量数据的波动。测量系统分析的重点,包括:重复性和再现性 3.6.1重复性:是由一个评价人,采用一种测量仪器,多次测量同一零件的同一特性时获得的测量值变差。重复性又被称为设备波动(equipment variation,EV)。 3.6.2再现性:是由不同的评价人,采用相同的测量仪器,测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差。再现性又被称为“评价人之间”的波动(appraiser waration,AV)。 3.6.3精确性%公差(SV/Toler),又称为%P/T:是测量系统的重复性和再现性波动与被测对象质量特性 σ/ (USL-LSL) *100%。 公差之比,%P/T=R&R/(USL-LSL)*100%=6 MS σ/6σ*100%。 3.6.4精确性%研究变异(%Gage R&R、%SV)= R&R/TV*100%=6 MS 线性

MSA测量系统分析与结果解释

量具R&R 研究(交叉): 摘要: 每次测量过程结果时都会发现某些变异。产生这样的变异的变异源有两个:一是任何按照过程制造的部件都会存在差别,二是任何测量方法都不是完美无缺的?因此,重复测量同一部件不一定会产生同样的测量结果。 使用量具R&R 可以确定测量产生的变异性中哪一部分是由测量系统本身引起的。测量系统变异性包括由量具本身和操作员之间的变异性引起的变异。 此方法适用于非破坏性试验。当满足下列假定条件时它也可用于进行破坏性实验: (1)同一批内的所有部件都极为相似,以至于可以认为是同一种部件; (2)所有操作员都测量同一批部件。 可使用方差分析法、均值和R 法进行交叉量具R&R 研究。其中使用均值和R 法时计算更为简单,而方差分析法则更为准确。 在进行量具R&R 研究时,测量应按随机顺序进行,所选部件在可能的响应范围内提供了代表性样本,这一点非常重要。 1.1.1 数据说明 选择了十个表示过程变异预期极差的部件。由三名操作员按照随机顺序测量每个部件的厚度,每个部件测量两次。 1.1.2 方差分析法与均值-R 法的比较 由于利用控制图进行计算比较简单,因而首先产生了均值-R 法。但是,在某些方面方差分析法更为准确: (1)利用方差分析法可以研究操作员和部件之间会产生哪些交互作用,而均值-R 法却不同。 (2)利用方差分析法所用的方差分量对变异性进行的估计比使用均值-R 法的极差进行估计更准确。 1.1.3 量具R&R 的破坏性实验 量具R&R 研究的主要目的之一是要查看同一个操作员或多个操作员对同一个部件的重复测量结果是否相似。如果要进行破坏性实验,则无法进行重复测量。 要对破坏性测试应用Minitab 的量具R&R 研究,则需要假定某些部件“完全相同”,可视为同一个部件。如果假定是合理的,则可将同一批产品中的部件当作同一个部件。 如果上述情形满足该条件,则可以根据部件具体的测试方法选择使用交叉量具R&R 研究或嵌套量具R&R 研究。 如果每个操作员都要对每批部件进行检验,则使用交叉量具R&R 研究比较适合。 如果仅由一名操作员检验每批部件,则可使用嵌套量具R&R 研究。 2. 方差分析法 包含交互作用的双因子方差分析 通过双因子方差分析(方差分析)可以知道两个不同水平的因子是否可产生不同的响应变量平均值。 双因子方差分析表中列出了以下产生变异性的变异源: (1)部件,它表示由于测量不同的部件而产生的变异性。 (2)操作员,它表示由于进行测量的操作员不同而产生的变异性。 (3)操作员*部件,它表示测量过程中由于操作员和部件的不同组合而产生的变异性。如果操作员*部件项的p 值大于0.25,方差分析将在无交互作用项的情况下重新运行。 (4)误差或重复性,它表示在测量过程中不是由部件、操作员或者操作员与部件交互作用产生的变异性。

《MSA测量系统分析作业指导书》

《MSA测量系统分析作业指导书》 题目: 测量系统分析MSA作业指导书分发号: xxxxxx 页码:第9页共9页编号:xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1、目的提供一种评定测量系统质量的方法,从而对必要的测量系统进行评估,以保证本公司所使用的测量系统均能满足于正常的质量评定活动。 2、范围适用于证实产品符合规定要求的所有测量系统。 3、职责品质部负责确定MSA项目,定义测量方法及对数据的处理和对结果的分析。APQP小组负责协助质量管理员完成测量系统的分析和改进。 4、定义 4、1 测量设备:实现测量过程所必需的测量仪器,软件,测量标准,标准样品或辅助设备或它们的组合。 4、2 测量系统:是对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件、环境以及操作人员的集合。 4、3 偏倚:对相同零件上同一特性的观测平均值与真值(参考值)的差异。 4、4 稳定性:经过一段长期时间下,用相同的测量系统对同一基准或零件的同一特性进行测量所获得的总变差。 4、5 线性:在测量设备预期的工作(测量)量程内,偏倚值的差异。

4、6 重复性:用一位评价人使用相同的测量仪器对同一特性,进行多次测量所得到的测量变差。 4、7 再现性:不同评价人使用相同的测量仪器对同一产品上的同一特性,进行测量所得的平均值的变差。 4、8 零件间变差:是指包括测量系统变差在内的全部过程变差。 4、9 评价人变差:评价人方法间差异导致的变差。 4、10 总变差:是指过程中单个零件平均值的变差。 4、11 量具:任何用来获得测量结果的装置,包括判断通过/不通过的装置。 5、工作程序 5、1 测量系统分析实施时机 5、1、1 新产品在生产初期,参见“产品实现策划控制程序”HNFH QP-08。 5、1、2 控制计划中指定的检验项目每年需做MSA。 5、1、3 客户有特殊要求时,按客户要求进行。 5、1、4 测量系统不合格改善后需重新进行分析。 5、2 测量设备的选择 a) 有关人员在制定控制计划及作业指导书时,应选择适宜的测量设备,既要经济合理,又要确保测量设备具有足够的分辩率,使用测量结果真实有效。b )

测量系统分析(MSA)控制程序

测量系统分析(MSA)控制程序 1 目的 对测量系统变差进行分析评价,以确定测量系统是否满足规定要求。 2 适用范围 本程序适用于证实产品符合要求的所有测量系统。 3职责 3.1 质管部负责制定测量系统分析计划并实施测量系统分析。 3.2APQP小组负责对检测能力不足的量具适用性重新进行评价。 3.3生产部配合测量系统分析工作。 4作业程序 4.1测量系统分析范围 对控制计划中规定的测量系统进行分析,也包括更新的量具。 4.2 测量系统分析的频率、计划 4.2.1对常规产品粗加工工序测量系统分析的频率为两年一次。对关键工序(四精加工)测量系统分析频率为一年一次。对于新产品粗加工工序的测量系统分析频率为一年一次,对其中的特殊特性暂定为半年一次。 4.2.2质管部负责制定测量系统分析计划,经管理代表批准后,由质管部组织生产部实施。 4.2.3新产品开发过程中根据试生产控制计划由质管部组织实施测量系统分析。 4.3 计量型量具重复性和再现性分析—(均值—极差法) 4.3.1 随机抽取10个零件,确定某一尺寸/特性做为评价样本。 4.3.2 对零件进行编号1~10,编号应覆盖且不被操作员知道某一零件具体编号。 4.3.3 指定3个操作员,每一个操作员单独地以随机动性顺序选取零件,并对零件的尺寸/特性进行测量,负责组织此项研究的人员观察编号并在表格中对应记录数值。3个操作员测完一次后,再从头开始重复测量1~2次。 4.3.4 将测量结果依次记录在?重复性极差控制图?上。 4.3.5 负责组织此项研究的人员,依据数据表和质量特性规格,按标准规定的格式出具报告。 4.3.6 结果分析 1)当重复性(EV)变异值大于再现性(A V)时,可采取下列措施: a)增强量具的设计结构。 b)改进量具的使用方式。 c)对量具进行保养。 2)当再现性(A V)变异值大于重复性(EV)时应考虑: a)修订作业标准,加强对操作员的操作技能培训。 b)是否需采用夹具协助操作,以提高操作的一致性。 c)量具校准后再进行R&R分析。 4.3.7 R&R接收准则 1)R&R<10%可接受。 2)10≤R&R≤30%,依据量具的重要性、成本及维修费用,决定是否接受。 3)R&R%>30%不能接受,必须改进。 4.4计量型量具研究极差法

测量系统分析(MSA)控制程序

【MeiWei_81重点借鉴文档】 测量系统分析(MSA控制程序 1目的 对测量系统变差进行分析评价,以确定测量系统是否满足规定要求。 2适用范围 本程序适用于证实产品符合要求的所有测量系统。 3职责 3.1质管部负责制定测量系统分析计划并实施测量系统分析。 3.2 APQP小组负责对检测能力不足的量具适用性重新进行评价。 3.3生产部配合测量系统分析工作。 4作业程序 4.1测量系统分析范围 对控制计划中规定的测量系统进行分析,也包括更新的量具。 4.2测量系统分析的频率、计划 4.2.1对常规产品粗加工工序测量系统分析的频率为两年一次。对关键工序(四精加工)测量系统分析频率为一年一次。对于新产品粗加工工序的测量系统分析频率为一年一次,对其中的 特殊特性暂定为半年一次。 4.2.2质管部负责制定测量系统分析计划,经管理代表批准后,由质管部组织生产部实施。 4.2.3新产品开发过程中根据试生产控制计划由质管部组织实施测量系统分析。 4.3计量型量具重复性和再现性分析一(均值一极差法) 4.3.1随机抽取10个零件,确定某一尺寸/特性做为评价样本。 4.3.2对零件进行编号1~10,编号应覆盖且不被操作员知道某一零件具体编号。 4.3.3指定3个操作员,每一个操作员单独地以随机动性顺序选取零件,并对零件的尺寸/特性进行测量,负责组织此项研究的人员观察编号并在表格中对应记录数值。3个操作员测完一次后,再从头开始重复测量1~2次。 4.3.4将测量结果依次记录在?重复性极差控制图?上。 4.3.5负责组织此项研究的人员,依据数据表和质量特性规格,按标准规定的格式出具报告。 4.3.6结果分析 1)当重复性(EV)变异值大于再现性(AV)时,可采取下列措施: a)增强量具的设计结构。 b)改进量具的使用方式。 c)对量具进行保养。 2)当再现性(AV)变异值大于重复性(EV)时应考虑: a)修订作业标准,加强对操作员的操作技能培训。 b)是否需采用夹具协助操作,以提高操作的一致性。 c)量具校准后再进行R&R分析。 4.3.7R&R接收准则 1)R&R<10% 可接受。 2)10眾&R W0%,依据量具的重要性、成本及维修费用,决定是否接受。 3)R&R% >3 0%不能接受,必须改进。 4.4计量型量具研究极差法 4.4.1随机抽取5个零件确定某一尺寸/特性做为评价样本。 4.4.2指定2名操作员对5个零件的某一尺寸/性进行测量,并把测量结果填入?测量系并联析极差法统计表?中 4.4.3负责组织此项研究的人员依据数据表和质量特性规格对测量结果进行分析,并出具报告 4.4.4R&R接收准则同4.3.7 4.5计数型量具小样法分析