光纤通信系统中偏振模色散效应的补偿设计

光纤通信系统中偏振模色散效应的补偿设计

一、引言

随着社会的信息化,用户对通信容量的需求日益增加,未来全业务服务中每一用户的容量需求可能超过100 Mb/s。在这种需求的推动下,作为现代长途干线通信主体的光纤通信一直在朝着高速率、大容量和长距离的方向发展。在单信道速率不断提升(现已发展到10 Gb/s,正向40 Gb/s甚至160Gb/s发展)的同时,密集波分复用技术(DWDM)也已日趋成熟并商用化。

从技术的角度来看,限制高速率信号长距离传输的因素主要包括光纤衰减、非线性和色散。掺铒光纤放大器(EDFA)的研制成功,使光纤衰减对系统的传输距离不再起主要限制作用。而非线性效应和色散对系统传输的影响随着非零色散位移光纤(NZDSF)的引入也逐渐减小和消除。随着单信道传输速率的提高和模拟信号传输带宽的增加,原来在光纤通信系统中不太被关注的偏振模色散(PMD)问题近来变得十分突出。与光纤非线性和色散一样,PMD能损害系统的传输性能,限制系统的传输速率和距离,并被认为是限制高速光纤通信系统传输容量和距离的最终因素。正是由于PMD对高速大容量光纤通信系统有着不可忽视的影响,所以自20世纪90年代以来,已引起业界的广泛关注,并正成为目前国际上光纤通信领域研究的热点。

二、光纤中偏振模色散的定义

单模光纤中,基模是由两个相互垂直的偏振模组成的。两偏振模的群速度由于受到外界一些不稳定因素的影响而产生差异,在传播中两偏振模的迭加使得信号脉冲展宽,从而形成偏振模色散。

PMD是由以下几个方面的因素造成的:光纤所固有的双折射,即光纤在生产过程中产生的几何尺寸不规则和在光纤中残留应力导致折射率分布的各向异性;光缆在铺设使用过程中,由于受到外界的挤压、弯曲、扭转和环境温度变化的影响而产生偏振模耦合效应,从而改变两偏振模各自的传播常数和幅度,导致PMD;另外当光信号通过一些光通信器件如隔离器、耦合器、滤波器时,由于器件结构和材料本身的不完整性,也能导致双折射,产生PMD。

单模光纤中的偏振模耦合和双折射效应在数学上可以用琼斯矩阵(Jones matrix)、Stokes 参量和邦加球(Poincare sphere)来描述,并成为分析PMD的有力数学工具。自从1986年Poole 提出了单模光纤中基本偏振态(Principal states of polarization)的概念后,对理解实际光纤中的双折射和偏振模耦合等概念带来了很大的方便。在理想的双折射光纤中存在两个相互正交、与光波频率和传输距离无关的本征偏振态(Polarized eigenstates)。但在实际长距离的光纤中一般并不存在这种完全与频率和传输距离无关的本征态,而是存在由输入光脉冲分解成的沿两正交方向偏振、并与输出偏振态有最小频率相关性的光脉冲,这两个偏振的光脉冲即为基本偏振态(PSP)。在输出端,两个脉冲的到达时间是不同的,其时间差就称之为偏振模色散的群时延差(DGD)。在一阶近似下,PSP与频率无关;而在二阶近似下,PSP与DGD的值都与频率相关。

一般采用两偏振模的群时延差Δτ来表示PMD的大小,由于两偏振模之间的模式耦合是随波长和时间随机变化的,所以PMD是一个统计量,并随时间而变化。因此实际测量光纤中由偏振模色散引起的DGD时必须考虑其统计特性并采取相应的措施。通常采用以下几种定义来表征PMD的数值:群时延差的平均值、群时延差平均值系数和传输时间的均方差(RMS DGD)。某一次实际测量的群时延差值可能比群时延差的平均值大或小许多。

PMD是一统计量,随时间和温度而变化,并与测量的状态密切相关。对同一光纤在不同时间进行测量,无论应用什么测试仪器或采用何种测量方法,测试结果都可能相差10%或更多。经过多年讨论,目前,国际上一些标准组织(IEC/TIA/ITU)推荐了四种测量PMD的方法。在这

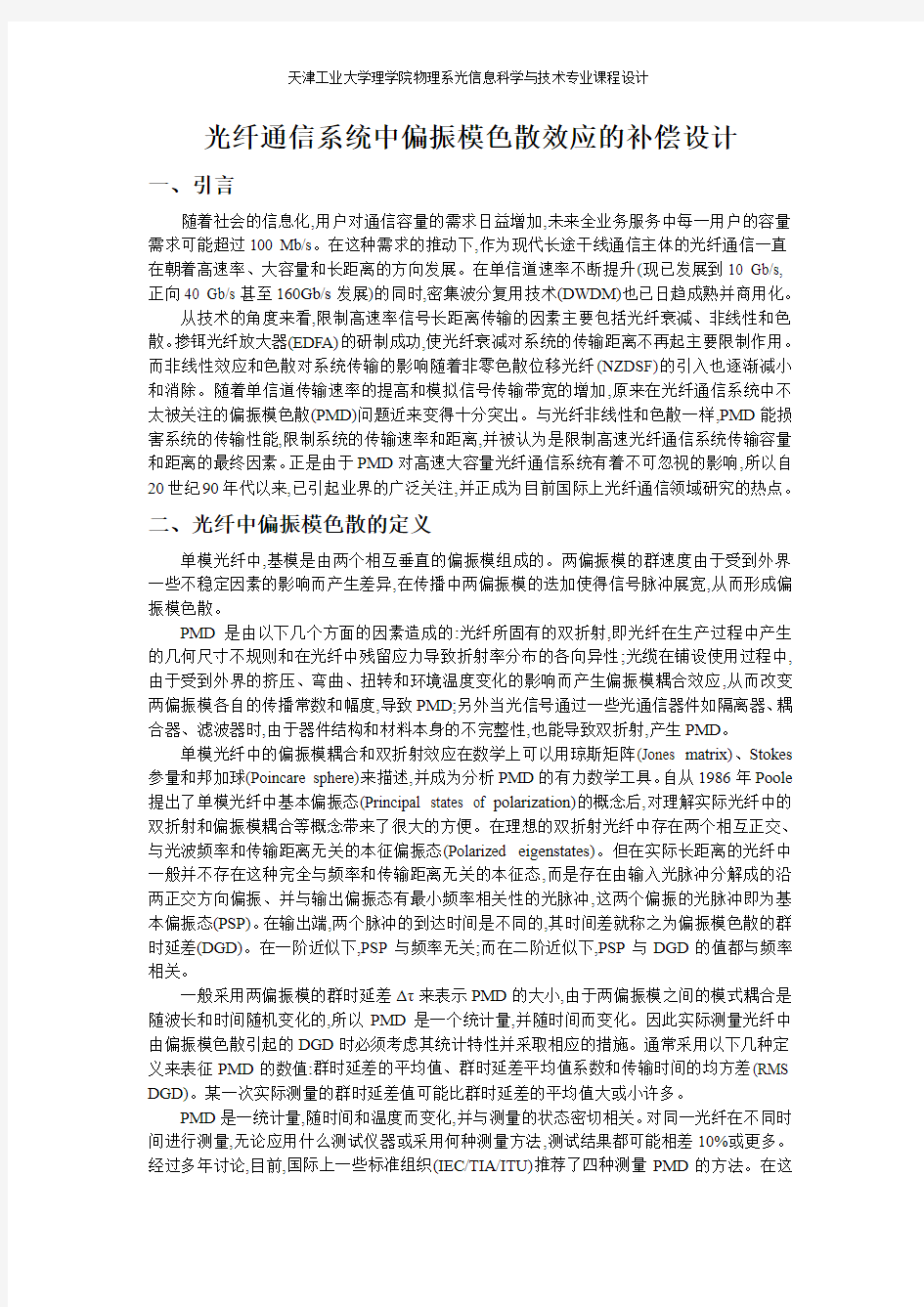

四种方法中,干涉仪法(IF)和波长扫描傅立叶变换法(WSFFT)是测试PMD的传输时间均方差,而Jones矩阵本征值测量法(JME)和波长扫描极值数计算法(WSEC)则是用来测试PMD群时延差的平均值。干涉仪法是在时域内进行测量并根据测试光纤输出端电场的自相关函数来计算PMD的传输时间均方差。其中光源为宽带的LED。在测试光纤的输出端,干涉仪进行扫描,使信号在时域范围内相关,则PMD值即为输出光信号自相关函数的二阶矩均方值。干涉仪一般用Michelson干涉仪。该法的主要优点是测量的速度快、不易受外界干扰并且测试成本低,适合于野外现场测试;缺点是最小可测的PMD值较大并且不能提供测试光纤与波长相关的信息。Jones矩阵本征值测量法是在频域范围内根据测试光纤的偏振传输函数来进行测量,其测量装置结构如图1所示。

图1Jones矩阵本征值法的测量装置图

Jones矩阵是一个2×2的复矩阵,它从数学上描述了测试光纤在某一波长处的偏振传输函数。对于任何线性、时不变光学系统的偏振模色散特性,Jones矩阵法都能用一系列分立波长的测试来给于精确和完整的描述。测试时首先用可调谐激光器和偏振分析仪测量光纤在一波长范围内相等波长间隔的Jones矩阵,然后通过计算相邻波长的Jones矩阵,解出本征值和本征矢量,这样就能导出某一特定波长间隔内的DGD和PSP。这一过程继续下去,直到计算出整个波长范围内的DGD,其平均值即为PMD值。这种方法的主要优点在于能对PMD进行完全的测量,且最小可测量的PMD值可达飞秒量级。其缺点是测量速度慢,易受外界干扰且测试成本高。一般它适合于实验室应用和科学研究。

由于不同的测试方法之间有不同的PMD定义和不同的数学处理方法,对于JME法和WSEC法,PMD是定义为DGD的平均值,而IF法和WSFFT法则是高斯近似的二阶矩,在二阶矩和平均值之间相差1.085的系数。这一点已为实验测试结果所证实,即JME法和WSEC法的测量结果基本一致,而IF法和WSFFT法测量的结果比JME法的大约高8%~10%。

除了以上介绍的几种测试方法外,目前还有在时域范围内进行测量的光脉冲PMD测试法、在频域范围内用Stokes分析仪进行测量的邦加球PMD测试法和偏振态(SOP)PMD测试法。据最新文献报道,最近又发明了一种利用连续波后向散射技术来测量PMD的方法,这种方法的优点在于只使用光纤的一个端面就可以测量PMD的DGD以及双折射光纤的拍长和自相关长度。

利用上述方法对全球已铺设光缆的PMD值测试结果表明,20世纪80年代中期以前生产和铺设的光纤光缆的PMD值大,对系统的影响也较大。其典型PMD值大约为2 ps/km1/2。在10 Gb/s的系统中,接收灵敏度功率代价大于4 dB。20世纪80年代中期以后生产和铺设的光缆,偏振模色散的影响较小,其典型PMD值大约为0.1 ps/km1/2,对于625 km光纤,其平均DGD值为2.5 ps。按照国际标准技术规范小组的观点,当时延差达到一比特周期的0.3倍时,将引起1 dB的功率损失。而偏振模色散的瞬时值有可能达到平均值的三倍,这样为了保证功率损失小于1 dB,PMD的平均值必须要小于一比特周期的十分之一。根据现有各种单模光纤的制造技术水平并考虑到10 Gb/s系统传输距离的可用性,ITU-T规定单模光纤的PMD系数

必须小于0.5 ps/km1/2,并且这一规定已成为行业标准。这样对于10 Gb/s的传输系统,在保证PMD值小于10 ps/km1/2的前提下,最长可以传输400 km。

4、偏振模色散的补偿技术

上述的测试结果表明,在10 Gb/s(STM-64/OC-192)及以上速率的高速光纤通信系统的长距离传输中,PMD将产生严重的功率损失,限制系统传输距离的进一步增加。所以对高速光纤通信系统中的PMD进行补偿成为必须要考虑的因素。20世纪90年代以来,世界上许多大公司和科研机构都对偏振模色散的补偿方法进行了研究,并取得了较好的补偿效果。

研究结果表明,一阶PMD效应(即PSP与频率无关)是导致系统传输损伤的主要原因,而高阶PMD效应只是进一步使传输质量恶化。所以目前国际上大多数补偿方案的研究都主要是针对一阶PMD效应。这些补偿方案归纳起来主要是以两种方式对PMD进行补偿,即在传输的光路上直接对光信号进行补偿或在光接收机内对电信号进行补偿。两者的实质都是利用某种光的或电的延迟线对PMD造成的两偏振模之间的时延差进行补偿。其基本原理为:首先在光或电上将两偏振模信号分开,然后用延迟线分别对其进行延时补偿,在反馈回路的控制下,使两偏振模之间的时延差为零。最后将补偿后的两偏振模信号混合输出。下面就这两种方式分别举例简单说明。

4.1光补偿方案之一

该补偿方案的装置原理如图2,图中光延迟线为保偏光纤(PMF),对两偏振模之间的时延差进行33 ps(随保偏光纤的长度而定)的补偿。偏振控制器的作用是调整输入光的偏振态,使之与保偏光纤的输入相匹配。当然偏振控制器的响应速度应大于光纤中偏振模的随机变化速度。控制偏振控制器的信号来自于被平方律检波器检波的保偏光纤输出光信号。该方案能实现长距离(10 000 km,PMD:0~66 ps)高速率(10 Gb/s以上)光纤通信系统的偏振模色散补偿。实验表明,它能将由偏振模色散造成的功率损失从7 dB降到1 dB。

图2保偏光纤补偿装置原理图

4.2光补偿方案之二

该补偿方案的原理如图3,色散补偿器件为非线性啁啾布拉格光纤光栅(NC-FBG)。

图3PMD的光纤光栅补偿原理结构图

在光栅带宽范围内,对于具有确定信号波长和不同偏振方向的偏振模,它们在光栅中的反射位置是不同的,这种反射位置的不同将造成两偏振模之间的传输时延差,从而起到色散补偿

的作用。非线性啁啾确保了在光栅带宽范围内可补偿的时延差随输入光信号波长的不同而变化。该器件具有补偿范围可调(175ps)、结构简单并与光纤兼容等优点。

4.3电补偿方案之一

该方案原理如图4所示,电子均衡补偿器是用抽头式延迟线来实现的。延迟线上的功分信号幅度可以通过可调衰减器来加以调节,其中第二路的幅度调节权重为负值。

图4抽头式延迟线的电补偿装置原理图

4.4电补偿方案之二

该方案原理如图5,它实际上是一种光、电结合处理,并在电信号上进行补偿的联合方案。首先色散的光信号被分解为两个基本偏振模PSP1和PSP2,分别被两个光接收机所接收;转化为电信号后,进行时延补偿;最后两路信号混合输出。

图5光电结合的PMD补偿装置原理结构图

从以上各种补偿方式可以看出,电的补偿方式易于实现与光接收机的集成,但需要对高速电信号进行处理或需要两套光接收设备;补偿只能在接收端进行并且补偿的量有限。从文献报道的数量来看,目前基于电反馈控制回路的光补偿方式较多,大多是利用偏振控制器和双折射光纤的组合来进行补偿,但是该方式的光路结构庞大,不易于集成并且补偿的量也不可调。灵活控制光的偏振态和研制能任意转动的低耗偏振控制器也是成功进行补偿的关键。98欧洲光纤通信会议上报道了一种利用DHF晶体(Deformed- helical ferroelectric liquid crystals)来做偏振控制器的方法,并成功地进行了10 Gb/s光传输系统的PMD补偿实验。该偏振控制器仅有0.1 dB的损耗,驱动电压为6Vpp,响应时间为200μs,具有较好的应用前景。不过笔者认为,用新型光学器件如光纤光栅对高速光纤通信系统进行偏振模色散补偿的前景最为看好。

5、偏振模色散的研究动态

光纤中偏振模的研究起源于20世纪80年代对相干光通信中信号光的偏振态的研究。随着光纤通信速率的不断提高,对PMD的研究逐渐深入。20世纪80年代中期到20世纪90年代初建立起了PMD的统计理论。20世纪90年代后,研究重点放在了PMD的测试和补偿技术上。对系统PMD测试的研究主要包括:PMD与光纤传输距离和光纤级联的关系(这方面的研究为充分利用光纤的传输潜力提供了依据);光缆周围环境(陆地或海底)对PMD的影响和PMD随时间(一般为长时间)的变化情况;高速光纤通信系统中各种有源和无源器件(如

EDFA、光隔离器、光耦合器等)对系统PMD的影响;光源的光谱特性对PMD测试的影响等。

目前PMD的研究范围主要包括:一阶和二阶PMD对模拟或数字传输性能(包括误码率、功率代价、脉冲展宽等)的影响;二阶PMD补偿技术的研究;存在PMD的情况下,20 Gb/s和40 Gb/s的超高速光纤传输技术的研究等。

近两年来,有关的论文大量发表。在1998、1999年的OFC和ECOC会议上,PMD的专题讨论会都有数个。这表明当前已形成了PMD的研究热潮,也表明PMD及其补偿技术的研究对发展下一代高速光纤通信系统具有举足轻重的作用。

目前国内的多家企业和单位都已成功研制了基于2.5 Gb/s传输速率的波分复用系统,相关的SDH设备已投入商业运营。随着经济的迅速发展,我国的通信技术和通信市场也得到了飞速的发展。为了满足我国通信业发展的需要,加快研究和开发基于10 Gb/s或更高传输速率的光纤通信技术有着十分现实和重要的意义。而PMD作为限制高速光纤传输的主要因素必须加以研究和克服。现在我国已建成光缆通信线路80多万公里,而所用光纤基本上为G.625标准单模光纤。特别是早期铺设的G.625单模光纤没有PMD指标,经测试发现,有些厂家的光纤的PMD较大,不宜传输10 Gb/s及以上速率的信号,这将影响未来系统的扩容。虽然目前新建的干线和系统,广泛采用G.655非零色散位移单模光纤,其PMD系数典型值约为0.1~0.3 ps/km1/2,但从长远的角度来看,这对长距离传输40 Gb/s的信号还是存在PMD的限制问题。所以国内开展对PMD的研究十分必要并应引起有关部门的重视。

20世纪90年代以来,国外已对PMD的测试和补偿技术进行了大量的研究,就测试而言已有商品化的产品,而商品化的PMD补偿器也将于近年推向市场。而我国几乎还没有开展这方面的深入研究。从发展下一代高速光纤通信系统的趋势来看,国内自主研究PMD及其补偿技术已势在必行。

因此,我们研究的重点应放在PMD的补偿技术上,并力争在“色散、非线性和偏振模色散共同作用时对高速波分复用系统传输性能的影响”这一研究方向的理论研究和实验技术上有所突破。同时也应开展PMD测试技术,如IF法和JME法的研究,为PMD的本质和补偿技术的研究奠定坚实的基础。

6、结束语

偏振模色散及其补偿技术是当前高速光纤传输系统研究的热点问题之一。对它的研究涉及单模光纤的损耗、非线性效应、色散及高阶色散等一系列基础性的研究,也涉及单模光纤“传输容量的极限”这一学科前沿和物理、光纤光学、光纤通信等多学科知识的交叉和融合,有着重要的理论意义和实际应用价值。我国正处于通信事业大发展的时期,光纤传输网的发展尤为迅猛,下一代单信道传输速率为10Gb/s及40 Gb/s的波分复用系统的研制开发和已

有线路的改造升级是指日可待的事情。因此,重视PMD问题,深入开展对它的研究和寻找出解决问题的对策将对提高我国光纤通信技术的水平和满足通信业务需求的不断增长具有重大意义。

参考文献:

1、Pool C D,Wagner R E.Phenomenological approach topolarization dispersion in long single-mode fibers[J].Electron.Lett.,1986,22(19):1 029~1 030.

2、杨日胜.偏振模色散测量方法及统计模型论述[C].98年第三界全国光纤光缆新技术研讨会论文集,1998.41~49.

3、Gisin N,Von J P,Pellaux J P.Polarization mode dispersion of short and long single-mode fibers[J].J.Light-wave Technol.,1991,9(7):821~827.

4、Heffner B L. Automated measurement of polarizationmode dispersion using Jones matrix

eigenanalysis[J].Photon.Technol.Lett.,1992,4(9):1 066~1 069.

5、Heismann F.Polarization mode dispersion:Fundamentaland impact on optical communication systems[C]. E-COC’98,Madrid,Spain,1998,53~79.

6、Corsi F,Galtarossa A.Continuous-wave back-reflection measurement of polarization mode dispersion[J].Photon.Technol.Lett.,1999,11(4):451~453.

7、Takahashi T,Imai T,Aiki M.Automatic compensationtechnique for timewise fluctuating polarization mode dispersion in in-line amplifier systems[J].Electron.Lett.,1994,30(4):348~349. 8、Lee S,Khosravani R,Peng J,et al.High - birefringencenonlinearly-chirped fiber Bragg grating for tunable com-pensation of polarization mode dispersion[C].TechnicalDigest of OFC’99,1999.272~274.

第三章 单模光纤传输特性及光纤中非线性效应

第三章单模光纤的传输特性及光纤中的非线性效应 3.1.2 单模工作模特性及光功率分布 (3) 3.1.3单模光纤中LP01模的高斯近似 (4) 3.2 单模光纤的双折射(单模光纤中的偏振态传输特性) (6) 3.2.1双折射概念 (6) 3.2.2 偏振模色散概念 (8) 3.2.3 单模光纤中偏振状态的演化 (9) 3.2.4 单模单偏振光纤 (10) 3.3单模光纤色散 (11) 3.3.1 色散概述 (11) 3.3.2 单模光纤的色散系数 (13) 3.4 单模光纤中的非线性效应 (15) 3.4.1 受激拉曼散射(SRS) (16) 3.4.2 受激布里渊散射(SBS) (19) 3.5 非线性折射率及相关非线性现象 (21) 3.5.1 光纤的非线性折射率 (21) 3.5.2 与非线性折射率有关的非线性现象 (22) 3.5.3 自相位调制 (23) 第三章单模光纤的传输特性及光纤中的非线性效应 3.1 单模光纤的传输特性 单模光纤就是在给定的工作波长上,只有主模式才能传播的光纤。例如在阶跃型光纤只传播HE11模(或LP01)的光纤。

由于单模光纤中只传输一个模式,不存在模式色散,所以它的色散比多模光纤要小的多,因而单模光纤拥有巨大的传输带宽。长途光纤通信系统都无例外的采用单模光纤作为传输介质。由于单模光纤已经成为光纤通信系统中最主要的传输介质,所以对单模光纤分析并掌握其传输特性就显得尤为重要。单模光纤的纤芯折射率分布可以是均匀的,也可以是渐变的。 3.1.1 单模条件和截止波长 阶跃式光纤的主模LP 01模的归一化频率为零,次最低阶模LP 11模的归一化截止频率为2.405。单模传输条件是光纤中只有LP 01模可以传输,而LP 11模以及其它高次模都被截止,这就意味着归一化工作频率应满足条件:0 光纤通信系统中偏振模色散效应的补偿设计 一、引言 随着社会的信息化,用户对通信容量的需求日益增加,未来全业务服务中每一用户的容量需求可能超过100 Mb/s。在这种需求的推动下,作为现代长途干线通信主体的光纤通信一直在朝着高速率、大容量和长距离的方向发展。在单信道速率不断提升(现已发展到10 Gb/s,正向40 Gb/s甚至160Gb/s发展)的同时,密集波分复用技术(DWDM)也已日趋成熟并商用化。 从技术的角度来看,限制高速率信号长距离传输的因素主要包括光纤衰减、非线性和色散。掺铒光纤放大器(EDFA)的研制成功,使光纤衰减对系统的传输距离不再起主要限制作用。而非线性效应和色散对系统传输的影响随着非零色散位移光纤(NZDSF)的引入也逐渐减小和消除。随着单信道传输速率的提高和模拟信号传输带宽的增加,原来在光纤通信系统中不太被关注的偏振模色散(PMD)问题近来变得十分突出。与光纤非线性和色散一样,PMD能损害系统的传输性能,限制系统的传输速率和距离,并被认为是限制高速光纤通信系统传输容量和距离的最终因素。正是由于PMD对高速大容量光纤通信系统有着不可忽视的影响,所以自20世纪90年代以来,已引起业界的广泛关注,并正成为目前国际上光纤通信领域研究的热点。 二、光纤中偏振模色散的定义 单模光纤中,基模是由两个相互垂直的偏振模组成的。两偏振模的群速度由于受到外界一些不稳定因素的影响而产生差异,在传播中两偏振模的迭加使得信号脉冲展宽,从而形成偏振模色散。 PMD是由以下几个方面的因素造成的:光纤所固有的双折射,即光纤在生产过程中产生的几何尺寸不规则和在光纤中残留应力导致折射率分布的各向异性;光缆在铺设使用过程中,由于受到外界的挤压、弯曲、扭转和环境温度变化的影响而产生偏振模耦合效应,从而改变两偏振模各自的传播常数和幅度,导致PMD;另外当光信号通过一些光通信器件如隔离器、耦合器、滤波器时,由于器件结构和材料本身的不完整性,也能导致双折射,产生PMD。 单模光纤中的偏振模耦合和双折射效应在数学上可以用琼斯矩阵(Jones matrix)、Stokes 参量和邦加球(Poincare sphere)来描述,并成为分析PMD的有力数学工具。自从1986年Poole 提出了单模光纤中基本偏振态(Principal states of polarization)的概念后,对理解实际光纤中的双折射和偏振模耦合等概念带来了很大的方便。在理想的双折射光纤中存在两个相互正交、与光波频率和传输距离无关的本征偏振态(Polarized eigenstates)。但在实际长距离的光纤中一般并不存在这种完全与频率和传输距离无关的本征态,而是存在由输入光脉冲分解成的沿两正交方向偏振、并与输出偏振态有最小频率相关性的光脉冲,这两个偏振的光脉冲即为基本偏振态(PSP)。在输出端,两个脉冲的到达时间是不同的,其时间差就称之为偏振模色散的群时延差(DGD)。在一阶近似下,PSP与频率无关;而在二阶近似下,PSP与DGD的值都与频率相关。 一般采用两偏振模的群时延差Δτ来表示PMD的大小,由于两偏振模之间的模式耦合是随波长和时间随机变化的,所以PMD是一个统计量,并随时间而变化。因此实际测量光纤中由偏振模色散引起的DGD时必须考虑其统计特性并采取相应的措施。通常采用以下几种定义来表征PMD的数值:群时延差的平均值、群时延差平均值系数和传输时间的均方差(RMS DGD)。某一次实际测量的群时延差值可能比群时延差的平均值大或小许多。 PMD是一统计量,随时间和温度而变化,并与测量的状态密切相关。对同一光纤在不同时间进行测量,无论应用什么测试仪器或采用何种测量方法,测试结果都可能相差10%或更多。经过多年讨论,目前,国际上一些标准组织(IEC/TIA/ITU)推荐了四种测量PMD的方法。在这 2偏振模色散的影响 与其它色散一样,偏振模色散也要使脉冲展宽,从而提高数字通信系统的误码率,限制系统的传输带宽。长距离数字通信系统通常工作于1550nm附近的第三窗口,因为在此窗口光纤衰减最小。对标准单模光纤来说,在这一窗口,由于色散较大,偏振模色散的影响可以忽略不计。但是,如果应用了高质量的DFB激光器或色散补偿技术,则要考虑偏振模色散的影响。 DFB激光器的线性带宽很窄,相应地降低色散的影响。在通信系统中接入一色散补偿器 (DCM)可以得到实际的色散补偿。通过专门设计色散补偿光纤的折射率分布可以使光纤在第3窗口具有较大的负色散系数,这一负色散系数可以补偿标准单模光纤的色散。总之,在 长距离、高比特率数字通信系统中,如果应用了色散补偿技术降低了色散值,则偏振模色散的影响相应突出了。此外,由于偏振模色散的统计特性,迄今为止,还没有任何方法可以补偿它。如果激光器的线性带宽不是很窄,色散的影响将较大,偏振模色散的影响可以忽略不计。但是,如果降低激光器的线性带宽,则偏振模色散的影响就增大了。在图8中,取偏振模色散值为0.5ps/km,因为这一值可能被接受为国际标准规范值(至少对陆地网络是如此)。按照某些国际标准技术规范小组的观点,当时延差达到1比特周期的0.3倍时,将引起1dB的功率损失。偏振模色散的瞬时值有可能达到平均值的3倍,这样,为了保证功率损失在1dB以下,偏振模色散的平均值必须要小于1比特周期的十分之一。偏振模色散与通信系统比特率及传输距离的关系,当偏振模色散值为0.5ps/km时,在1dB的功率损失时,比特率为10Gb/s 系统的传输距离可达400km。 与对长距离、高比特率数字通信系统的影响不同,偏振模色散对短距离模拟通信系统的影响要复杂得多。这种影响是多种因素的综合,在这里,我们仅仅作一简单介绍,更详细的讨论可见参考文献。模拟通信系统性能的下降可能是由于偏振模色散、激光器啁啾(chirp)和元器件的与偏振相关的衰耗(PDL)之间的相互作用。PDL的含意是不言而喻的。激光器啁啾是在调幅(AM)系统中出现的激光频率调制,啁啾参量描述了由于强度调制产生的最大频率漂移。即使是设计相似的激光器,这一量也可能完全不同。对在有线电视(CATV)系统第2窗口应用的DFB激光器来说,其典型值在100至400MHz之间,偏振模色散、PDL和激光啁啾之间的相互作用将引起复合的第二阶失(CSO),在信号中产生高阶谐波,在传输通道之间出现边频带,从而严重影响传输的质量。我们将在第二阶谐波中的能量大小,即在基频的2倍频率处接收到的能量大小,作为信号质量的度量。很明显,可接受的CSO值取决于传输通道的密度。目前,认为当CSO功率电平为-65dB左右或更小时,对60通道的CATV系统是足够了。当不存在PDL时,偏振模色散必须要小于9ps,当PDL为0.1dB左右时,偏振模色散必须要小于8ps。当偏振模色散值为0.5ps/km时,最大允许的传输距离为324km 或256km,取决于PDL大小。 第三章单模光纤传输特性及光纤中非线 性效应 第三章 单模光纤的传输特性及光纤中的非线性效应 3.1.2 单模工作模特性及光功率分布 (3) 3.1.3单模光纤中LP 01模的高斯近似 (4) 3.2 单模光纤的双折射(单模光纤中的偏振态传输特性) (5) 3.2.1双折射概念 (5) 3.2.2 偏振模色散概念 (6) 3.2.3 单模光纤中偏振状态的演化 (7) 3.2.4 单模单偏振光纤 (8) 3.3单模光纤色散 (9) 3.3.1 色散概述 (9) 3.3.2 单模光纤的色散系数 (10) 3.4 单模光纤中的非线性效应 (12) 3.4.1 受激拉曼散射(SRS ) (12) 3.4.2 受激布里渊散射(SBS ) (14) 3.5 非线性折射率及相关非线性现象 (15) 3.5.1 光纤的非线性折射率 (15) 3.5.2 与非线性折射率有关的非线性现象 (16) 3.5.3 自相位调制 (17) 第三章 单模光纤的传输特性及光纤中的非线性效应 3.1 单模光纤的传输特性 单模光纤就是在给定的工作波长上,只有主模式才能传播的光纤。例如在阶跃 型光纤只传播HE 11模(或LP 01)的光纤。 由于单模光纤中只传输一个模式,不存在模式色散,所以它的色散比多模光纤 要小的多,因而单模光纤拥有巨大的传输带宽。长途光纤通信系统都无例外的 采用单模光纤作为传输介质。由于单模光纤已经成为光纤通信系统中最主要的 传输介质,所以对单模光纤分析并掌握其传输特性就显得尤为重要。单模光纤 的纤芯折射率分布可以是均匀的,也可以是渐变的。 3.1.1 单模条件和截止波长 阶跃式光纤的主模LP 01模的归一化频率为零,次最低阶模LP 11模的归一化 截止频率为2.405。单模传输条件是光纤中只有LP 01模可以传输,而LP 11模以及 其它高次模都被截止,这就意味着归一化工作频率应满足条件:0 DCF补偿的缺点是插损较大,会影响系统的传输距离。其解决方法是把DCF放在光发送机与功率放大器之间,或放在予放大器和光接收机之间,用光放大器的增益来补偿DCF的插损。 ②.光纤光栅补偿 利用光纤光栅的干涉与衍射效应进行色散补偿。 总之,系统的色度色散受限主要表现在高传输速率即2.5Gb/s以上的系统,采取的措施一是采用外调制方式,它可以降低光源的啁啾声与增加系统的色散容限(如2.5Gb/s系统的色散容限可达12800ps/nm以上),二是可以采取色散补偿手段如DCF 等。 3.偏振模色散受限(PMD) 偏振模色散受限仅对传输速率10Gb/s以上的系统有效。 (1).偏振模色散受限机理 所谓偏振模色散PMD(Polar Mode Dispersion),是指由于光纤的随机性双折射所引起的、对不同相位状态的光呈现不同群速度的特性。 如果单模光纤结构是理想的圆柱形而且材料是各向同性的,则二个正交方向偏振态的模式不会发生相互耦合,单模光纤可以保证单模传输,即能维持二个偏振态正交的简并模(LP01)传输。 但实际上在制造光纤过程中,由于工艺方面原因会使光纤的实际结构偏离理想的圆柱形,光纤的芯径与包层的几何尺寸也存在着差异;而且光纤的折射率分布也难以保证理想化(沿径向分布完全对称),从而使光纤存在着各向异性。 此外,在实际应用中,光缆中的光纤也不可避免地要受侧压力、扭曲力、弯曲力等外部应力的作用,它的随机性非常大。 所有这一切都破坏了模式的简并,导致了两偏振态模的耦合;也导致两个偏振方向光的传播常数不相同,这就是所谓双折射现象。 双折射使不同偏振态的光信号不能同时到达接收端,即出现延时。如图2.8.4所示。 图2.8.4:PMD引起的光信号差分群延时DGD 偏振模色散是客观存在的,但对不同的传输速率有着不同的影响。 偏振模色散的原理和测试方法分析 摘要:偏振模色散将引起高速光脉冲畸变,制约传输距离,是40Gb/s高速光纤通信的主要技术难点之一。本文研究了偏振模色散的产生原理、对传输光脉冲的影响等问题;分析了偏振模色散的三种主要测试方法的测量配置和各自优缺点;讨论了每种方法的最佳应用场合。 一、 引言 光纤的色散引起传输信号的畸变,使通信质量下降,从而限制了通信容量和通信距离。在光纤的损耗已大为降低的今天,色散对高速光纤通信的影响就显得更为突出。40Gb/s系统和10Gb/s系统相比,在光纤传输上的色散效应对系统性能的影响有新的差异。特别是偏振模色散(Polarization Mode Dispersion,简称PMD)的影响难以克服。所以,在40Gb/s系统技术中,必须考虑和研究光纤的色散,PMD和非线性的影响等。同时,由于偏振模色散的测试是比较复杂的问题,如何根据其特点,比较迅速和准确地测出偏振模色散值,从而进行色散补偿,将是本文讨论的重点。 本文作者主要从事高速光传输收发模块的研究开发,于2002年11月参加了在上海举行的Tektronix 2002亚太区大型巡回讲座和研讨会,针对偏振模色散的最新测试技术这一问题,作者与Tektronix公司的偏振模色散测试技术人员、工程师作了沟通和交流,并在本文中作了比较详细的分析和探讨。 二、 色散的原理和分类 色散是光纤的一个重要参数。降低光纤的色散,对增加通信容量,延长通信距离,发展高速40Gb/s光纤通信和其它新型光纤通信技术都是至关重要的。 光纤的色散主要由两方面引起:一是光源发出的并不是单色光;二是调制信号有一定的带宽。实际光源发出的光不是单色的,而是有一定的波长范围。这个范围就是光源的线宽。在对光源进行调制时,可以认为信号是按照同样的方式对光源谱线中的每一分量进行调制的。一般调制带宽比光源窄得多,因而可以认为光源的线宽就是已调信号带宽,但对高速和线宽极窄的光源,情况不一样。进入光纤中去的是一个调制了的光谱,如果是单模光纤,它将激发出基模;如果是多模光纤,则激发出大量模式。由此可以看出,光纤中的信号能量是由不同的频率成分和模式成分构成的,它们有不同的传播速度,从而引起比较复杂的色散现象。 光纤的色散可以分为下列三类: 模间色散:在多模光纤中,即使是同一波长,不同模式的光由于传播速度的不同而引起的色散称为模式色散。 色度色散:是指光源光谱中不同波长在光纤中的群延时差所引起的光脉冲展宽现象。 偏振模色散:单模光纤中实际存在偏振方向相互正交的两个基模。当光纤存在双折射时,这两个模式的传输速度不同而引起的色散称为偏振模色散。 图1是这三种色散的示意图: 单模光纤偏振模色散 PMD 测试技术 4.1、托克斯参数测定法 斯托克斯参数测定法是测量单模光纤 PMD 值的基准试验方法,它的测试原理是在一波 长范围内以一定的波长间隔测量出输出偏振态随波长的变化, 通过琼斯矩阵本征分析和计算, 得到PMD 的系数值。 斯托克斯参数测定法多用于实验室测试,其测量试验设备及装置如图 2所示。 学网 V.W .xUbSxur-i 4.2、偏振态法 偏振态法是测量单模光纤 PMD 的第1替代试验方法,其测量原理是: 对于固定的输入 偏振态,当注入光波长(频率)变化时,在斯托克斯参数空间里邦加球上被测光纤输出偏振 态(SOP )也会发生演变,它们环绕与主偏振态( PSP )方向重合的轴旋转,旋转速度取 决于PMD 时延:时延越大,旋转越快。通过测量相应角频率变化" 3和邦加球上代表偏振 态(SOP )点的旋转角度" 0,就可以计算出 PMD 时延3舌"9 0 3。 偏振态法直接给出了被测试样 PSP 间差分群时延(DGD )与波长或时间的函数关系, 通过在时间或波长范围内取平均值得到 PMD 。 可调光阳 I 00 存谄序斂 嵌护卜涉[.倚竺 LI CD 丨 学网wAM/https://www.360docs.net/doc/2216343898.html, 图s as扳状态法分析测重P?D试验设备简图清冈 httpy/ifvwwvipc n co m 4.3、干涉法 由于干涉法测量速度快,目前市面上很多仪器生产厂家都以干涉法为测试原理生产测试设备,它们共同点就是设备体积小,动态范围宽,重复性较好,很适合在现场使用。由于干涉法与偏振模耦合无关,适用于单盘短光纤和长光纤。 干涉法就是介绍一种测量单模光纤和光缆的平均偏振模色散的方法。其测试原理为:当光纤一端用宽带光源照明时,在输出端测量电磁场的自相关函数或互相关函数,从而确定PMD。在自相关型干涉仪表中,干涉图具有一个相应于光源自相关的中心相干峰。测量值代表了在测量波长范围内的平均值。在1310nm或1550nm窗口不同仪器都有一定的波长范围。 下面介绍的是光纤参考通道Michelsom干涉仪,也是大多仪器厂家使用的一种方法, 实验装置如图4所示: 单模光纤偏振模色散PMD测试 摘要:研究PMD产生的原因、机理和影响,研究光纤PMD测量、控制和补偿方法,研究PMD对光缆和光缆链路的影响,对保障光纤通信系统的性能具有重要意义。本文将着重对单模光纤PMD测试技术和不稳定因素进行论述。 关键词:PMD、干涉法、色散 一、引入 近几年,电信市场发展迅速,住宅用户和商业用户数量都大幅增长,网络业务量也呈指数般上升。据信息产业部最新公布数据表明:截止2004年5月底,中国固定电话用户达到2.904亿户,移动电话用户达到3.006亿户,互联网拨号用户5359.9万户,互联网专线用户6.7万户,宽带接入用户1659.7万户。巨大的用户群带来海量的通信流量,而如此大的流量需求,对现有光网络系统能力提出了严峻挑战,也推动了光网络建设,光纤通信系统向大容量、高速率、长距离方向发展,使得原本对低速系统而言可以忽略不计的非线性效应和偏振模色散(PMD)等光纤性能缺陷成为限制系统容量升级和传输距离的主要因素,人们越来越重视非线性效应和偏振模色散(PMD)的影响。 二、单模光纤的偏振模色散产生机理 随着单模光纤在测试中应用技术的不断发展,特别是集成光学、光纤放大器以及超高带宽的非零色散位移单模光纤即ITU-T G655光纤的广泛应用,光纤衰减和色散特性已不是制约长距离传输的主要因素,偏振模色散特性越来越受到人们重视。偏振是与光的振动方向有关的光性能,我们知道光在单模光纤中只有基模HE11传输,由于HE11模由相互垂直的两个极化模HE11x和HE11y简并构成,在传输过程中极化模的轴向传播常数βx和βy往往不等,从而造成光脉冲在输出端展宽现象。如下图所示: 收稿日期:2001-04-13 作者简介:衡伯军(1973-),女,河南省南阳市人,助教,从事通信与信息系统教学研究。 单模光纤中光的偏振 衡伯军 (武汉科技大学,湖北武汉430070) 摘 要:分析了单模光纤中光的偏振特性以及偏振光学在光纤中的应用。 关键词:光的偏振;单模光纤;双折射 中图分类号:O 437 文献标识码:A 文章编号:1002-6320(2001)06-0026-02 光波是一种频率极高(达1014H z 数量级)的电磁波,若我们仅考虑在自由空间中沿OZ 方向传播的单色波,可以将波动方程电场的通解写为[1]E x =e x cos (ωt -kz +δx ),E y =e y cos (ωt -kz +δy )。其中E x 沿OX 方向线性偏振,E y 沿OY 方向线性偏振。光波的偏振性质在各向异性媒质中显得特别重要,因为这种媒质的物理性质取决于方向,这种情况下E x 分量的传播特性一般与E y 不同。以至于E x 、E y 和δ的值将沿传播路径而变化,光的偏振态将随传播距离和媒质的状态而变。 单模光纤由于其抗干扰性强,短距离传输衰减小,在通信和传感器中得到广泛应用。单模光纤,是指 光波导V 参量(V 值)小于2140时光在阶跃型折射率光纤中传输时,仅有一种模式。其中V =2πa (n 21- n 22)12/λ,a :纤芯半径;n 1:纤芯折射率;n 2:包层折射率;λ:入射光波长。事实上,从具有两个可以传输的不同光偏振态意义上来说,所谓单模光纤实际上至少是双模光纤,即电场矢量可分解成两个既互相垂直,同时又垂直于光纤轴的分量。由于它们的正交性,它们各自独立传播,不发生相互作用和能量转换。若注入一根具有对称圆截面的理想、笔直和无缺陷的光纤中,传输速度与偏振方向无关,则偏振光将保持它的偏振方向 。 图1 然而,实际上并不存在完全对称的理想光纤。对于 纤芯呈椭圆形的光纤,便可阐明由不对称性引起的一些 复杂问题。在这种情况下,偏振有沿长轴a 和短轴b 的 两上优先方向。如图1设a 位于x 轴,b 位于y 轴。除 了沿x 轴或y 轴注入光纤的线偏振光外,其它按某个角 度偏振方向注入光纤的线偏振光,都将以两种不同的模 式传播。即所谓的HE X 11模和HE Y 11模。这两个模的传输 速度若有差异,我们就说这种光纤具有模式双折射 (B )。B =(βX -βY )λ /2π,β:偏振模的传播常数,定义为折射率n 与波矢 K 的Z 分量的乘积。λ:真空中光的波长。 发生模式双折射时,偏振方向将沿着光纤的长度不断地变化。甚至在沿着两根轴中的一根偏振的光注入光纤时,由于纤芯一包层界面的缺陷,折射率的波动,及其它一些机理,也会有一部分光被耦合进另一模中。此时便出现偏振沿着光纤长度发生静态和动态变化的情况。 在实验室里把一束线偏振光注入椭圆纤芯的“双模”光纤中,使输入能量平均地分给HE X 11模式和HE Y 11 模式。实验结果如下: 第21卷第6期 南都学坛(自然科学版) Vol.21No 162001年11月 Academic F orum of Nan Du (Natural Sciences Edition ) Nov. 2001 光 通 信 技 术V ol.26 OPTICAL COM M U NICAT ION T ECHNOLOGY N o.2 中国无线电电子学、电信技术类核心期刊 偏振模色散及其补偿技术 蒙红云 冯德军 赵春柳 杨石泉 武志刚 董新永 李杰 董孝义 (南开大学现代光学研究所,天津 300071) 摘要 随着光通信传输码率的提高,偏振模色散(PM D)的影响越来越大,它限制了信号的传输距离,降低了信号的质量,所以必须对PM D进行补偿。简要介绍了PM D的产生机制及目前高速光通信中常用的几种PM D补偿技术。 关键词 光纤通信 偏振模色散 补偿技术 中图分类号 TN818 文献标识码 A 1 引言 目前,光纤通信已成为世界各国发展通信产业的最主要方向之一,传输距离和系统比特率的升级也十分迅速。由于近年来色散补偿技术的发展,波长色散已不再是通信系统的限制因素。随着长距离、高比特率系统的发展,PM D(Polarization M ode Dispersio n)的影响已日益凸现,它已成为限制高速光通信发展的主要因素之一。在10Gb/s及以上速率的高速光通信系统的长距离传输中,由于PMD可能在数字系统中造成脉冲展宽失真变形,使误码率增高,限制传输带宽;在模拟通信系统中产生高阶畸变效应和偏振依赖损耗,导致非线性效应,所以必须对高速光纤通信系统中的PM D进行补偿。然而PM D的补偿十分困难,因为它是一个与多种因素有关的随机过程。由于设备、资金等条件限制,国内在这方面的研究工作较少,主要做些理论上的研究[1],国外也主要只有一些大公司[2]和研究机构[3]在从事这方面的工作。文章综述了近年来比较常用的几种PMD补偿技术方案。 2 偏振模色散及其产生机制 在常规单模光纤中实际上传播的是两个互相正交的偏振模,即LP0,1基模。这两个模式在光纤中相互对立地传播。当光纤材料有双折射时,二者有不同的传播速度,从而导致模式之间的差分群时延(Differ-ential Gr oup Delay,DGD),即偏振模色散(PM D)。 导致PM D产生的原因很多,概括起来主要有以下几方面的因素: 理想光纤的模截面是标准圆形,LP0,1模的两个正交偏振模是完全二度简并的。但是在生产过程中产生的几何尺寸不规则和在光纤中残留应力会使折射率分布呈现出各向异性而导致PM D的产生。 在光纤的生产、成缆、光缆敷设和环境影响等过程中,有很多因素诸如挤压、弯曲、扭转和环境温度等可能使光纤沿不同的方向有不同的折射率分布(即双折射),从而形成PM D。 光纤是由芯、包层、涂敷层等数层结构组成的,各种材料的热涨系数是不一样的,因此很小的热应力分布不对称都可能导致纤芯材料的各向异性,从而通过光弹效应产生应力双折射,导致PM D。另外,当光信号通过一些光通信器件诸如隔离器、耦合器和滤波器等时,也会由于器件结构和材料本身的不完整性导致双折射,产生PM D。 蒙红云 男,1973年生,在读博士生2001-03-12收稿 第三章 单模光纤的传输特性及光纤中的非线性效应 单模工作模特性及光功率分布 .............................. 错误!未定义书签。 单模光纤中LP 01模的高斯近似 ............................... 错误!未定义书签。 单模光纤的双折射(单模光纤中的偏振态传输特性) .............. 错误!未定义书签。 双折射概念 ............................................... 错误!未定义书签。 偏振模色散概念 .......................................... 错误!未定义书签。 单模光纤中偏振状态的演化 ................................ 错误!未定义书签。 单模单偏振光纤 .......................................... 错误!未定义书签。 单模光纤色散 ................................................. 错误!未定义书签。 色散概述 ................................................ 错误!未定义书签。 单模光纤的色散系数 ...................................... 错误!未定义书签。 单模光纤中的非线性效应 ...................................... 错误!未定义书签。 受激拉曼散射(SRS ) ..................................... 错误!未定义书签。 受激布里渊散射(SBS ) ................................... 错误!未定义书签。 非线性折射率及相关非线性现象 ................................ 错误!未定义书签。 光纤的非线性折射率 ...................................... 错误!未定义书签。 与非线性折射率有关的非线性现象 .......................... 错误!未定义书签。 自相位调制 .............................................. 错误!未定义书签。 第三章 单模光纤的传输特性及光纤中的非线性效应 单模光纤的传输特性 单模光纤就是在给定的工作波长上,只有主模式才能传播的光纤。例如在阶跃型光纤只传播 HE 11模(或LP 01)的光纤。 由于单模光纤中只传输一个模式,不存在模式色散,所以它的色散比多模光纤要小的多,因 而单模光纤拥有巨大的传输带宽。长途光纤通信系统都无例外的采用单模光纤作为传输介 质。由于单模光纤已经成为光纤通信系统中最主要的传输介质,所以对单模光纤分析并掌握 其传输特性就显得尤为重要。单模光纤的纤芯折射率分布可以是均匀的,也可以是渐变的。 单模条件和截止波长 阶跃式光纤的主模LP 01模的归一化频率为零,次最低阶模LP 11模的归一化截止频率为。 单模传输条件是光纤中只有LP 01模可以传输,而LP 11模以及其它高次模都被截止,这就意味 着归一化工作频率应满足条件:0 偏振模色散补偿 偏振模色散 ( P MD) 已成为限制高速光纤通信系统速率及传输距离的主要因素之一.近年来人们对偏振色散及其补偿进行了大量的研究,并提出了多种自适应 P MD补偿方案.这些自适应P MD补偿方案中,常用的反馈技术主要有 2种:第 1 种是电功率法…,即检测某一特定的射频功率作为反馈信号,但电功率法所使用的光电探测器与码速率有关,不利于系统的升级;第 2种是检测光脉冲的偏振度 ( D OP ) 作为反馈信号,称为偏振度法2 J .由于信号的偏振度与码速率无关,所以在偏振模色散补偿中作为反馈信号适用于不同码速率的系统,便于系统升级.偏振度法反馈方式又分为 2种:一种是输入偏振态固定,将接收端所检测到的单偏振态的偏振度作为反馈信号,并用搜索算法搜索偏振度最大值,使 P MD得到补偿,称为单偏振度法;另一种是在信号的输入端安装一个偏振扰动器,使输入偏振态发生变化,历变所有偏振态,不同的偏振态的偏振度不同,最后得到在斯托克斯空间的偏振度椭球,取椭球的短轴作为反馈信号,称为偏振度椭球法.目前已有文献讨论了这 2种取样方式但是没有针对具体的偏振模色散补偿器,也没有对这 2种方法的使用适用范围进行研究.也有文章从理论上证明了2段补偿器只能补偿二阶偏振模色散的一项,即偏振主态旋转速率,而 3段偏振模色散补偿器可同时补偿一阶和二阶偏振模色散,但这些都是对未结合具体反馈控制信号而言的,在实验中补偿器的实际补偿能力要在具体的反馈信号下才能体现出来.而在开发 P MD补偿系统时,针对不同的补偿器选用合适的反馈信号是非常重要的.本文结合多阶段偏振模色散补偿器分别讨论了这 2种偏振度取样方式的性能. 1 理论模型 1 . 1 多阶段偏振模色散补偿器 通常采用的多段偏振模色散补偿器由偏振控制器和双折射保偏光纤构成,偏振控制器由 2个 1 / 4 波片和 1 个 1 / 2波片级联构成.3个可调节的角度分别由 3个波片的电压控制,其级联的总琼斯矩阵由 3个波片的琼斯矩阵相乘,如图 1所示.设 h , 0 。分别为 1 / 2和 1 / 4波片的方位角,则 1 / 2波片和 1 / 4波片琼斯矩阵分别为 矢量 r的模就是信号的 D OP.信号的 D O P就是其 频谱上各个频率分量的 I ) O P对功率谱加权平均的结果,因此,信号的D OP 与输入信号的偏振态、偏振模色散以及信号的频谱有关.只要计算得到 P MD 模拟器和 P MD补偿器级联的总琼斯矩阵,则可按式 ( 5 ) 计算得到信号的 I ) O P值.采用偏振度作为反馈控制信号的偏振模色散补偿方案如图 2所示,光发射端产生的偏振光经调制输出为所需要的信号码元.光信号经偏振模色 散模拟器受到偏振模色散 P MD的影响,其偏振态发生变化,偏振度小于 1 ,大小与P MD有关,又由偏振计检测信号的偏振度,送至偏振模色散反馈控制单元进行分析判断.如果 D O P小于一定的阈值时,说明偏振模色散对信号产生的影响需要进行补偿,控制单元便调节偏振模色散补偿器中的偏振控制器和可变群时延的参数,并采用人工智能控制的粒子群优化算法( P S O) 搜索 I ) O 单模光纤与多模光纤的色散2007-10-18 08:20在对光纤进行分类时,严格地来讲应该从构成光纤的材料成分、光纤的制造方 法、光纤的传输点模数、光纤横截面上的折射率分布和工作波长等方面来分类。 现在计算机网络中最常采用的分类方法是根据传输点模数的不同进行分类。根 据传输点模数的不同,光纤可分为单模光纤和多模光纤。所谓"模"是指以一定 角速度进入光纤的一束光。单模光纤采用固体激光器做光源,多模光纤则采用 发光二极管做光源。多模光纤允许多束光在光纤中同时传播,从而形成模分散 (因为每一个“模”光进入光纤的角度不同它们到达另一端点的时间也不同, 这种特征称为模分散。),模分散技术限制了多模光纤的带宽和距离,因此, 多模光纤的芯线粗,传输速度低、距离短,整体的传输性能差,但其成本比较 低,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境下。单模光纤只能允许一束光传 播,所以单模光纤没有模分散特性,因而,单模光纤的纤芯相应较细,传输频 带宽、容量大,传输距离长,但因其需要激光源,成本较高,通常在建筑物之 间或地域分散时使用。同时,单模光纤是当前计算机网络中研究和应用的重点, 也是光纤通信与光波技术发展的必然趋势。 多模光纤又根据其包层的折射率进一步分为突变型折射率和渐变型折射率。以 突变型折射率光纤作为传输媒介时,发光管以小于临界角发射的所有光都在光 缆包层接口进行反射,并通过多次内部反射沿纤心传播。这种类型的光缆主要 适用于适度比特率的场合,多模突变型折射率光纤的散射通过使用具有可变折 射率的纤心材料来减小,折射率随离开纤心的距离增加导致光沿纤心的传播好 象是正弦波。将纤心直径减小到一种波长(3-10um),可进一步改进光纤的性 能,在这种情况下,所有发射的光都沿直线传播,这种光纤称为单模光纤,这 种单模光纤通常使用ILD(注入式激光二极管)作为发光组件,可操作的速率 为数百Mbps。从上述三种光纤接受的信号看,单模光纤接收的信号与输入的 信号最接近,多模渐变型次之,多模突变型接收的信号散射最严重,因而它所 获得的速率最低。 一、概述 色散是光纤的传输特性之一。由于不同波长光脉冲在光纤中具有不同的传播速度,因此,色散反应了光脉冲沿光纤传播时的展宽。光纤的色散现象对光纤通信极为不利。光纤数字通信传输的是一系列脉冲码,光纤在传输中的脉冲展宽,导致了脉冲与脉冲相重叠现象,即产生了码间干扰,从而形成传 G.652D光纤技术指标 特性条件数据单位光学特性 衰减1310nm ≤0.36 dB/km 1383nm(氢老化后)≤0.35 dB/km 1550nm ≤0.22 dB/km 1625nm ≤0.24 dB/km 波长范围内的色散1285~1340nm ≥-3.0 ≤3.0 ps/nm·km 1550nm ≤18 ps/nm·km 1625nm ≤22 ps/nm·km 零色散波长≥1302 ≤1322 nm 零色散斜率≤0.091 ps/nm2·km 偏振模色散系数(PMD) 单根光纤最大值≤0.2 ps/km1/2光纤链路值≤0.08 ps/km1/2光纤截止波长λc ≥1180 ≤1330 nm 光缆截止波长λcc ≤1260 nm 模场直径(MFD)1310nm 9.2±0.4 um 1550nm 10.4±0.8 um 有效群折射率(典型值)1310nm 1.466 1550nm 1.467 背向散射特性1310nm和1550nm 台阶(双向平均值)≤0.05 dB ≤0.05 dB 不均匀性(整个光纤长度) 和衰减点不连续性 ≤0.03 dB/km 背向散射衰减系数差异(双 向测量) 衰减一致性≤0.01 dB/km 几何特性 包层直径125.0±1.0 um 包层不圆度≤1.0 % 涂层直径242±7 um 涂层/包层同心度误差≤12.0 um 涂层不圆度≤6.0 % 芯/包层同心度误差≤0.6 um 翘曲度(半径)≥4 m 交货长度≥2.1 ≤50.4 km/盘 环境特性1310nm和1550nm 温度附加衰减-60℃到+80℃≤0.05 dB/km ≤0.05 dB/km 温度-湿度循环附加衰减-10℃到+85 ℃,90%相对湿度 ≤0.05 dB/km 加速老化附加衰减85℃,85%相对湿 度,30天 单模光纤偏振模色散PMD测试技术 4.1、托克斯参数测定法 斯托克斯参数测定法是测量单模光纤PMD值的基准试验方法,它的测试原理是在一波长范围内以一定的波长间隔测量出输出偏振态随波长的变化,通过琼斯矩阵本征分析和计算,得到PMD的系数值。 斯托克斯参数测定法多用于实验室测试,其测量试验设备及装置如图2所示。 4.2、偏振态法 偏振态法是测量单模光纤PMD的第1替代试验方法,其测量原理是:对于固定的输入偏振态,当注入光波长(频率)变化时,在斯托克斯参数空间里邦加球上被测光纤输出偏振态(SOP)也会发生演变,它们环绕与主偏振态(PSP)方向重合的轴旋转,旋转速度取 决于PMD时延:时延越大,旋转越快。通过测量相应角频率变化⊿ω和邦加球上代表偏振态(SOP)点的旋转角度⊿θ,就可以计算出PMD时延δτ=⊿θ/⊿ω。 偏振态法直接给出了被测试样PSP间差分群时延(DGD)与波长或时间的函数关系,通过在时间或波长范围内取平均值得到PMD。 4.3、干涉法 由于干涉法测量速度快,目前市面上很多仪器生产厂家都以干涉法为测试原理生产测试设备,它们共同点就是设备体积小,动态范围宽,重复性较好,很适合在现场使用。由于干涉法与偏振模耦合无关,适用于单盘短光纤和长光纤。 干涉法就是介绍一种测量单模光纤和光缆的平均偏振模色散的方法。其测试原理为:当光纤一端用宽带光源照明时,在输出端测量电磁场的自相关函数或互相关函数,从而确定PMD。在自相关型干涉仪表中,干涉图具有一个相应于光源自相关的中心相干峰。测量值代表了在测量波长范围内的平均值。在1310nm或1550nm窗口不同仪器都有一定的波长范围。 下面介绍的是光纤参考通道Michelsom干涉仪,也是大多仪器厂家使用的一种方法,实验装置如图4所示:光纤通信系统中偏振模色散效应的补偿设计

概念解释07、偏振模色散(PMD)

第三章 单模光纤传输特性及光纤中非线性效应培训资料

偏振模色散

偏振模色散原理和测试方法分析

最新偏振模色散测试仪是用来测试偏振模色散的

单模光纤偏振模色散PMD

单模光纤中光的偏振

偏振模色散及其补偿技术

单模光纤传输特性及光纤中非线性效应

偏振模色散补偿

单模光纤与多模光纤的色散

G652D光纤技术指标

偏振模色散测试仪是用来测试偏振模色散的