自动控制原理课程设计 超前校正

自动控制原理课程设计

一. 设计题目

1.掌握控制系统的设计与校正方法、步骤。

2.掌握对控制系统的相角裕度、稳态误差、截止频率和动态性能分析。

3.掌握利用matlab 对控制理论内容进行分析。

4.提高大家分析问题解决问题的能力。

二. 题目任务及要求

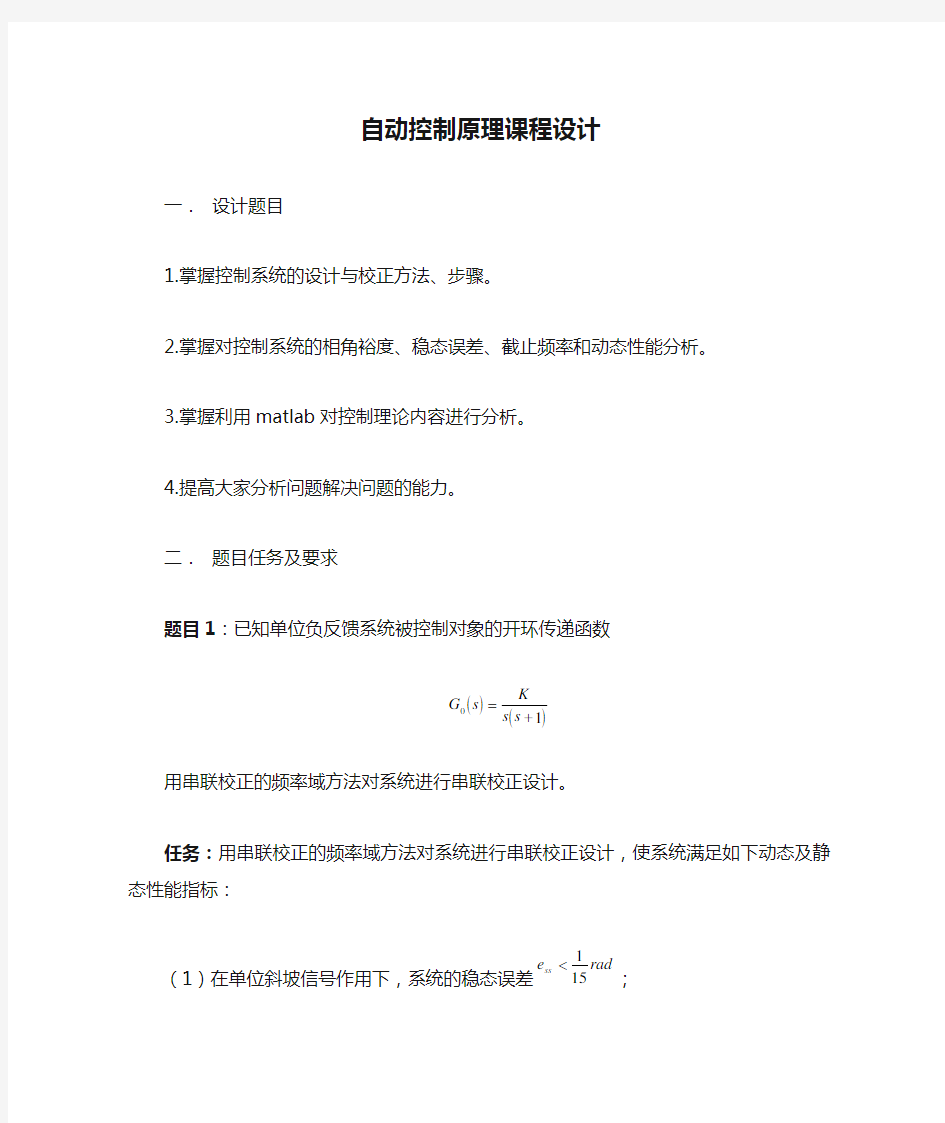

题目1:已知单位负反馈系统被控制对象的开环传递函数

()()

10+=s s K s G 用串联校正的频率域方法对系统进行串联校正设计。

任务:用串联校正的频率域方法对系统进行串联校正设计,使系统满足如下动态

及静态性能指标:

(1)在单位斜坡信号作用下,系统的稳态误差rad e ss 15

1<

; (2)系统校正后,相位裕量 45≥γ。

(3)截止频率s rad c /5.7≥ω。

设单位负反馈系统的开环传递函数为

)

1()(+=s s K s G

用相应的频率域校正方法对系统进行校正设计,使系统满足如下动态和静态性能:

(1) 相角裕度045≥γ;

(2) 在单位斜坡输入下的稳态误差为1.0=ss

e ; (3) 系统的剪切频率wc <4.4rad/s 。

(4)模值余度h ≥10dB

k=10;

num1=[1];

den1=conv([1 0],[1 1]); sys1=tf(k*num1,den1); figure(1);

Margin(sys1);

hold on

figure(2);

sys=feedback(sys1,1) step(sys)

Transfer function:

10

-------

s^2 + s

未校正前的Bode图

未校正前的的阶跃响应曲线

由图可以看出未经校正的Bode图及其性能指标,还有如图(-2)所示的未校正的系统的阶跃响应曲线。由图(-1)可以看出系统的:

模值稳定余度; h=∞dB; -pi穿越频率:Wg=∞dB;

相角稳定余度为γ=180剪切频率:Wc=3.08rad/s;

由图(-1)可以知道,系统校正前,相角稳定余度=18<45。为满足要求,开环系剪切频率wc=3.08rad/s<4.4rad/s。也未能满足要求。其阶跃曲线如图(-2)其超调量竟达σ%=60%,固原系统需要矫正。

Transfer function:

10

------------

s^2 + s + 10

h =

Inf

r =

17.9642

wx =

Inf

wc =

3.0842 >>

自动控制原理课程设计 超前校正

自动控制原理课程设计 一. 设计题目 1.掌握控制系统的设计与校正方法、步骤。 2.掌握对控制系统的相角裕度、稳态误差、截止频率和动态性能分析。 3.掌握利用matlab 对控制理论内容进行分析。 4.提高大家分析问题解决问题的能力。 二. 题目任务及要求 题目1:已知单位负反馈系统被控制对象的开环传递函数 ()() 10+=s s K s G 用串联校正的频率域方法对系统进行串联校正设计。 任务:用串联校正的频率域方法对系统进行串联校正设计,使系统满足如下动态 及静态性能指标: (1)在单位斜坡信号作用下,系统的稳态误差rad e ss 15 1< ; (2)系统校正后,相位裕量 45≥γ。 (3)截止频率s rad c /5.7≥ω。 设单位负反馈系统的开环传递函数为 ) 1()(+=s s K s G 用相应的频率域校正方法对系统进行校正设计,使系统满足如下动态和静态性能: (1) 相角裕度045≥γ; (2) 在单位斜坡输入下的稳态误差为1.0=ss e ; (3) 系统的剪切频率wc <4.4rad/s 。 (4)模值余度h ≥10dB k=10;

num1=[1]; den1=conv([1 0],[1 1]); sys1=tf(k*num1,den1); figure(1); Margin(sys1); hold on figure(2); sys=feedback(sys1,1) step(sys) Transfer function: 10 ------- s^2 + s

未校正前的Bode图 未校正前的的阶跃响应曲线 由图可以看出未经校正的Bode图及其性能指标,还有如图(-2)所示的未校正的系统的阶跃响应曲线。由图(-1)可以看出系统的: 模值稳定余度; h=∞dB; -pi穿越频率:Wg=∞dB; 相角稳定余度为γ=180剪切频率:Wc=3.08rad/s; 由图(-1)可以知道,系统校正前,相角稳定余度=18<45。为满足要求,开环系剪切频率wc=3.08rad/s<4.4rad/s。也未能满足要求。其阶跃曲线如图(-2)其超调量竟达σ%=60%,固原系统需要矫正。 Transfer function: 10 ------------ s^2 + s + 10 h = Inf r = 17.9642 wx = Inf

串联超前校正课程设计

天津城市建设学院 课程设计任务书 2010 —2011 学年第 2 学期 电子与信息工程 系 电气工程及其自动化 专业 08-1 班级 课程设计名称: 自动控制原理课程设计 设计题目: 串联超前校正装置的设计 完成期限:自 2011 年5 月 30 日至 2011 年 6 月 3 日共 1 周 设计依据、要求及主要内容: 已知单位反馈系统的开环传递函数为:) 104.0(100)(+= s s K s G 要求校正后系统对单位斜坡输入信号的稳态误差01.0≤ss e ,相角裕度 45≥γ,试设计串联超前校正装置。 基本要求: 1、对原系统进行分析,绘制原系统的单位阶跃响应曲线, 2、绘制原系统的Bode 图,确定原系统的幅值裕度和相角裕度。 3、绘制原系统的Nyquist 曲线。 4、绘制原系统的根轨迹。 5、设计校正装置,绘制校正装置的Bode 图。 6、绘制校正后系统的Bode 图、确定校正后系统的幅值裕度和相角裕度。 7、绘制校正后系统的单位阶跃响应曲线。 8、绘制校正后系统的Nyquist 曲线。 9、绘制校正后系统的根轨迹。 指导教师(签字): 教研室主任(签字): 批准日期:2011年5月28日

目录 一、绪论 (2) 二、对原系统进行分析 (3) 1)绘制原系统的单位阶跃曲线 (3) 2)绘制原系统bode图 (3) 3)绘制原系统奈式曲线 (4) 4)绘制原系统根轨迹 (4) 三、校正系统的确定 (5) 四、对校正后的装置进行分析 (5) 1)绘制校正后系统bode图 (5) 2)绘制校正后系统单位阶跃响应曲线 (6) 3)绘制校正后的奈式曲线 (7) 4)绘制校正后的根轨迹 (7) 五、总结 (8) 六、附图 (9) 参考文献 (15)

自动控制原理课程设计频率法的超前校正

目录 一.目的 (2) 二.容 (2) 三.基于频率法的超前校正设计 (2) 四.校正前、后系统的单位阶跃响应图及simulink框图、仿真曲线图 (5) 五. 电路模拟实现原理 (7) 六.思考题 (9) 七.心得体会................................................. .10 八.参考文献................................................. .10

题目一 连续定常系统的频率法超前校正 一.目的 1.了解串联超前校正环节对系统稳定性及过渡过程的影响; 2.掌握用频率特性法分析自动控制系统动态特性的方法; 3.掌握串联超前校正装置的设计方法和参数调试技术; 4.掌握设计给定系统超前校正环节的方法,并用仿真技术验证校正环节理论设计的正确性。 5.掌握设计给定系统超前校正环节的方法,并模拟实验验证校正环节理论设计的正确性。 二.容 已知单位反馈控制系统的开环传递函数为: ()() 100 ()0.110.011o G s s s s = ++ 设计超前校正装置,使校正后系统满足: 11100,50,%40%v c K s s ωσ--=≥≤ 三.基于频率法的超前校正设计 1.根据稳态误差的要求,确定系统的开环增益K ; 0s 0 100 lim ()lim (0.11)(0.011) v s K s s s K s s s G →→===++=1001s - 未校正系统的开环频率特性为: () 0100 ()(0.11)0.011G j j j j ωωωω= ++ 2.根据所确定的开环增益K ,画出未校正系统的伯德图,并求出其相位裕1γ 由00()1c G j ω=得 0c ω ≈30.84 090arctan 0.1arctan 0.01?(ω)=-ωω-- 又()001 180+c ?ωγ=

过程控制系统课程设计报告报告实验报告

成都理工大学工程技术学院《过程控制系统课程设计实验报告》 名称:单容水箱液位过程控制 班级:2011级自动化过程控制方向 姓名: 学号:

目录 前言 一.过程控制概述 (2) 二.THJ-2型高级过程控制实验装置 (3) 三.系统组成与工作原理 (5) (一)外部组成 (5) (二)输入模块ICP-7033和ICP-7024模块 (5) (三)其它模块和功能 (8) 四.调试过程 (9) (一)P调节 (9) (二)PI调节 (10) (三)PID调节 (11) 五.心得体会 (13)

前言 现代高等教育对高校大学生的实际动手能力、创新能力以及专业技能等方面提出了很高的要求,工程实训中心的建设应紧紧围绕这一思想进行。 首先工程实训首先应面向学生主体群,建设一个有较宽适应面的基础训练基地。通过对基础训练设施的 集中投入,面向全校相关专业,形成一定的规模优势,建立科学规范的训练和管理方法,使训练对象获得机械、 电子基本生产过程和生产工艺的认识,并具备一定的实践动手能力。 其次,工程实训的内容应一定程度地体现技术发展的时代特征。为了适应现代化工业技术综合性和多学科交叉的特点,工程实训的内容应充分体现机与电结合、技术与非技术因素结合,贯穿计算机技术应用,以适应科学技术高速发展的要求。应以一定的专项投入,建设多层次的综合训练基地,使不同的训练对象在获得对现代工业生产方式认识的同时,熟悉综合技术内容,初步建立起“大工程”的意识,受到工业工程和环境保护方面的训练,并具备一定的实用技能。 第三,以创新训练计划为主线,依靠必要的软硬件环境,建设创新教育基地。以产品的设计、制造、控制乃至管理为载体,把对学生的创新意识和创新能力的培养,贯穿于问题的观测和判断、创造和评价、建模和设计、仿真和建造的整个过程中。

自动控制原理课程设计报告

自控课程设计课程设计(论文) 设计(论文)题目单位反馈系统中传递函数的研究 学院名称Z Z Z Z学院 专业名称Z Z Z Z Z 学生姓名Z Z Z 学生学号Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 任课教师Z Z Z Z Z 设计(论文)成绩

单位反馈系统中传递函数的研究 一、设计题目 设单位反馈系统被控对象的传递函数为 ) 2)(1()(0 0++= s s s K s G (ksm7) 1、画出未校正系统的根轨迹图,分析系统是否稳定。 2、对系统进行串联校正,要求校正后的系统满足指标: (1)在单位斜坡信号输入下,系统的速度误差系数=10。 (2)相角稳定裕度γ>45o , 幅值稳定裕度H>12。 (3)系统对阶跃响应的超调量Mp <25%,系统的调节时间Ts<15s 3、分别画出校正前,校正后和校正装置的幅频特性图。 4、给出校正装置的传递函数。计算校正后系统的截止频率Wc 和穿频率Wx 。 5、分别画出系统校正前、后的开环系统的奈奎斯特图,并进行分析。 6、在SIMULINK 中建立系统的仿真模型,在前向通道中分别接入饱和非线性环节和回环非线性环节,观察分析非线性环节对系统性能的影响。 7、应用所学的知识分析校正器对系统性能的影响(自由发挥)。 二、设计方法 1、未校正系统的根轨迹图分析 根轨迹简称根迹,它是开环系统某一参数从0变为无穷时,闭环系统特征方程式的根在s 平面上变化的轨迹。 1)、确定根轨迹起点和终点。 根轨迹起于开环极点,终于开环零点;本题中无零点,极点为:0、-1、-2 。故起于0、-1、-2,终于无穷处。 2)、确定分支数。 根轨迹分支数与开环有限零点数m 和有限极点数n 中大者相等,连续并且对称于实轴;本题中分支数为3条。

matlab课程设计——超前校正

自动控制原理课程设计报告 学院:信息工程学院 班级:自动化-2 姓名:闫伟 学号:1105130201 地点:电信实验 指导教师:崔新忠

目录 一.设计要求 (3) 二.设计目的 (3) 三.设计内容 (3) 3.1设计思路 (3) 3.2设计步骤 (4) 3.2.1.确定系统的开环增益 (4) 3.2.2.求出系统的相角裕度 (4) 3.2.3.确定超前相角.................. .. (4) 3.2.4.求出校正装置的参数 (4) 3.2.5.校正后系统的开环剪切频率 (4) 3.2.6.确定超前校正装置的传递函数 (5) 3.2.7.确定校正后系统的开环传递函数 (5) 3.2.8.检验系统的性能指标 (5) 五.Matlab 程序及其运行结果 (6) 4.1绘制校前正后的bode图.......... . (7) 4.2绘制校前正后的Nyquist图 (7) 4.3绘制校前正后的单位阶跃响应曲线 (7) 五.课程设计总结 (10) 六.参考文献 (11)

自动控制原理课程设计 一. 设计要求: 已知单位反馈系统开环传递函数如下: ()()() 10.110.3O k G s s s s = ++ 试设计超前校正环节,使其校正后系统的静态速度误差系数 6v K ≤,相角裕度为45 度,并绘制校正前后系统的单位阶跃响应曲线,开环Bode 图和闭环Nyquist 图。 二. 设计目的: 1.通过课程设计使学生更进一步掌握自动控制原理课程的有关知识,加深对内涵的理解,提高解决实际问题的能力。 2.理解自动控制原理中的关于开环传递函数,闭环传递函数的概念以及二者之间的区别和联系。 3.理解在自动控制系统中对不同的系统选用不同的校正方式,以保证得到最佳的系统。 4.理解在校正过程中的静态速度误差系数,相角裕度,截止频率,超前(滞后)角频率,分度系数,时间常数等参数。 5.学习MATLAB 在自动控制中的应用,会利用MATLAB 提供的函数求出所需要得到的实验结果。 6.从总体上把握对系统进行校正的思路,能够将理论操作联系实际、运用于实际。 三. 设计内容: 3.1设计思路: 频域法中的超前校正是利用校正装置的超前相位在穿越频率处对系统进行相位补偿,以提高系统的相位稳定裕量,同时也提高了穿越频率值,从而改善系统的稳定性快速性。串联超前校正主要适用于稳定精度不需要改变(即稳态性能较好),动态性能不佳,而穿越频率附近相位变化平稳的系统。

自动控制超前校正课程设计

自动控制超前校正课程设计

大连海洋大学课程设计报告纸息工程专业班级:自动化09-1 姓名:学号:090513 自动化专业课程设计报告 《自动控制原理课程设计》 班级自动化09-1班 姓名 学号09051 时间2011-12-26 ~2011-12-30 地点电信实验中心软件机房19 指导教师邓长辉、崔新忠 大连海洋大学信息工程学院 自动化教研室

目录 一、课程设计的题目与要求 (1) 二、课程设计的目的 (1) 三、课程设计的内容与安排 (1) 四、课程设计的步骤 (1) 五、课程设计的心得与体会 (7) 六、参考文献 (8)

超前校正课程设计 一、 课程设计设计题目: 已知单位反馈系统开环传递函数如下: ()()()10.110.3O k G s s s s = ++ 试设计超前校正环节,使其校正后系统的静态速度误差系数 6v K ≤,相角裕度为45度,并绘制校正前后系统的单位阶跃响应曲线, 开环Bode 图和闭环Nyquist 图。 二、 课程设计目的 1. 通过课程设计使学生更进一步掌握自动控制原理课程的有关知识,加深 对内涵的理解,提高解决实际问题的能力。 2. 理解自动控制原理中的关于开环传递函数,闭环传递函数的概念以及二 者之间的区别和联系。 3. 理解在自动控制系统中对不同的系统选用不同的校正方式,以保证得到 最佳的系统。 4. 理解在校正过程中的静态速度误差系数,相角裕度,截止频率,超前(滞 后)角频率,分度系数,时间常数等参数。 5. 学习MATLAB 在自动控制中的应用,会利 用MATLAB 提供的函数求出所需要得到的实验结果。 三、课程设计的内容与安排 1. 布置任务书,查阅资料设计、计算(1天) 2. 程序设计、上机调试程序(3天) 3. 调试、验收,书写报告(0.5天) 4. 成绩评定(0.5天) 四、课程设计步骤 1. 设计思想: 设计一个串联超前校正环节,适当地选择参数a 和T,就可以使其校正后系统的静态速度误差系数,相角裕度等满足指标的要求,从而改善系统的动态性能。 2. 设计步骤:

自动控制理论课程设计——超前校正环节的设计

超前校正环节的设计 一, 设计课题 已知单位反馈系统开环传递函数如下: ()()()10.110.3O k G s s s s = ++ 试设计超前校正环节,使其校正后系统的静态速度误差系数6v K ≤,相角裕度为45度,并绘制校正前后系统的单位阶跃响应曲线,开环Bode 图和闭环Nyquist 图。 二、课程设计目的 1. 通过课程设计使学生更进一步掌握自动控制原理课程的有关知识,加深对内涵的理 解,提高解决实际问题的能力。 2. 理解自动控制原理中的关于开环传递函数,闭环传递函数的概念以及二者之间的区 别和联系。 3. 理解在自动控制系统中对不同的系统选用不同的校正方式,以保证得到最佳的系 统。 4. 理解在校正过程中的静态速度误差系数,相角裕度,截止频率,超前(滞后)角频率, 分度系数,时间常数等参数。 5. 学习MATLAB 在自动控制中的应用,会利用MA TLAB 提供的函数求出所需要得到 的实验结果。 6. 从总体上把握对系统进行校正的思路,能够将理论操作联系实际、运用于实际。 三、课程设计思想 我选择的题目是超前校正环节的设计,通过参考课本和课外书,我大体按以下思路进行设计。首先通过编写程序显示校正前的开环Bode 图,单位阶跃响应曲线和闭环Nyquist 图。在Bode 图上找出剪切频率,算出相角裕量。然后根据设计要求求出使相角裕量等于45度的新的剪切频率和分度系数a 。最后通过程序显示校正后的Bode 图,阶跃响应曲线和Nyquist 图,并验证其是否符合要求。 四、课程设计的步骤及结果 1、因为 ()()() 10.110.3O k G s s s s = ++是Ⅰ型系统,其静态速度误差系数Kv=K,因为题目要求 校正后系统的静态速度误差系数6v K ≤,所以取K=6。通过以下程序画出未校正系统的开环Bode 图,单位阶跃响应曲线和闭环Nyquist 图: k=6;n1=1;d1=conv(conv([1 0],[0.1 1]),[0.3 1]); [mag,phase,w]=bode(k*n1,d1); figure(1); margin(mag,phase,w); hold on;

过程控制系统课程设计报告

~ 过程控制系统课程设计报告 · 题目:温度控制系统设计 姓名: 学号: 班级: 指导教师: ` )

温度控制系统设计 一、设计任务 设计电热水壶度控制系统方案,使系统满足85度至95度热饮需要。 二、预期实现目标 通过按键设定温度,使系统水温最终稳定在设定温度,达到控制目标。( 三、设计方案 (一)系统数学模型的建立 要分析一个系统的动态特性,首要的工作就是建立合理、适用的数学模型,这也是控制系统分析过程中最为重要的内容。数学模型时所研究系统的动态特性的数学表达式,或者更具体的说,是系统输入作用与输出作用之间的数学关系。 在本系统中,被控量是温度。被控对象是由不锈钢水壶、2Kw电加热丝组成的电热壶。在实验室,给水壶注入一定量的水,将温度传感器放入水中,以最大功率加热水壶,每隔30s采样一次系统温度,记录温度值。在整个实验过程中,水量是不变的。 经过试验,得到下表所示的时间-温度表: 表1 采样时间和对应的温度值

采样时间 t 8 》 9 10 11 12 13 温度值℃ 64 · 72 79 86 93 98 以采样时间和对应的温度值在坐标轴上绘制时间-温度曲线,得到图1所示的曲线: < 图1 时间-温度曲线 采用实验法——阶跃响应曲线法对温箱系统进行建模。将被控过程的输入量作一阶跃变化,同时记录其输出量随时间而变化的曲线,称为阶跃响应曲线。 从上图可以看出输出温度值的变化规律与带延迟的一阶惯性环节的阶跃曲线相似。因此我们选用 ()1s ke G s Ts τ-= + (式中:k 为放大系数;T 为过程时间常数;τ为纯滞后时间)作为内

自动控制原理课程设计题目(1)要点

自动控制原理课程设计题目及要求 一、单位负反馈随动系统的开环传递函数为 ) 101.0)(11.0()(++= s s s K s G k 1、画出未校正系统的Bode 图,分析系统是否稳定 2、画出未校正系统的根轨迹图,分析闭环系统是否稳定。 3、设计系统的串联校正装置,使系统达到下列指标 (1)静态速度误差系数K v ≥100s -1; (2)相位裕量γ≥30° (3)幅频特性曲线中穿越频率ωc ≥45rad/s 。 4、给出校正装置的传递函数。 5、分别画出校正前,校正后和校正装置的幅频特性图。计算校正后系统的穿越频率ωc 、相位裕量γ、相角穿越频率ωg 和幅值裕量K g 。 6、分别画出系统校正前、后的开环系统的奈奎斯特图,并进行分析。 7、应用所学的知识分析校正器对系统性能的影响(自由发挥)。 二、设单位负反馈随动系统固有部分的传递函数为 ) 2)(1()(++= s s s K s G k 1、画出未校正系统的Bode 图,分析系统是否稳定。 2、画出未校正系统的根轨迹图,分析闭环系统是否稳定。 3、设计系统的串联校正装置,使系统达到下列指标: (1)静态速度误差系数K v ≥5s -1; (2)相位裕量γ≥40° (3)幅值裕量K g ≥10dB 。 4、给出校正装置的传递函数。 5、分别画出校正前,校正后和校正装置的幅频特性图。计算校正后系统的穿越频率ωc 、相位裕量γ、相角穿越频率ωg 和幅值裕量K g 。 6、分别画出系统校正前、后的开环系统的奈奎斯特图,并进行分析。 7、应用所学的知识分析校正器对系统性能的影响(自由发挥)。 三、设单位负反馈系统的开环传递函数为 ) 2(4 )(+= s s s G k 1、画出未校正系统的根轨迹图,分析系统是否稳定。 2、设计系统的串联校正装置,要求校正后的系统满足指标: 闭环系统主导极点满足ωn =4rad/s 和ξ=0.5。 3、给出校正装置的传递函数。 4、分别画出校正前,校正后和校正装置的幅频特性图。计算校正后系统的穿越频率ωc 、相位裕量γ、相角穿越频率ωg 和幅值裕量Kg 。 5、分别画出系统校正前、后的开环系统的奈奎斯特图,并进行分析。

武汉科技大学自动控制原理课程设计

武汉科技大学自动控制原理课程设计

二○一四~二○一五学年第一学期信息科学与工程学院课程设计报告书 课程名称:自动控制原理课程设计学时学分:1周1学分 班级:自动化12级01班 学号: 姓名: 指导教师:柴利 2014年12月

一.课程设计目的: 综合运用本课程的理论知识进行控制系统分析及设计,利用MATLAB 作为编程工具进行计算机实现,复习与巩固课堂所学的理论知识,提高了对所学知识的综合应用能力,并从实践上初步了解控制系统的分析设计理论与过程。 二.设计任务与要求: 1设计题目: 已知单位负反馈系统被控制对象的开环传递 函数 )11.0()(+=s s K s G k 用串联校正的频率域方法对系统进行串联校正 设计。 任务一:用串联校正的频率域方法对系统进行串 联校正设计,使闭环系统同时满足如下动 态及静态性能指标: (1)在单位斜坡信号t t r =)(作用下,系统的稳态误差005.0≤ss e ;

(2)系统校正后,相位裕量0''45)(>c ωγ。 (3)系统校正后,幅值穿越频率50'>c ω。 任务二:若采用数字控制器来实现任务一设计的控制器,给出数字控制器的差分方程表示或离线传递函数(Z 变换)表示。仿真验证采用数字控制器后闭环系统的性能,试通过仿真确定满足任务一指标的最大的采样周期T. (注:T 结果不唯一)。 2设计要求: 1) 分析设计要求,说明串联校正的设计思路(滞 后校正,超前校正或滞后-超前校正); 2) 详细设计(包括的图形有:串联校正结构图, 校正前系统的Bode 图,校正装置的Bode 图,校正后系统的Bode 图); 3) M ATLAB 编程代码及运行结果(包括图形、运 算结果); 4) 校正实现的电路图及实验结果(校正前后系统 的阶跃响应图-MATLAB 或SIMULINK 辅助设计); 5) 校正前后的系统性能指标的计算。 三.串联校正设计方法:

过程控制系统课程设计报告

过程控制系统课程设计报告 题目:温度控制系统设计 姓名: 学号: 班级: 指导教师:

温度控制系统设计 一、设计任务 设计电热水壶度控制系统方案,使系统满足85度至95度热饮需要。 二、预期实现目标 通过按键设定温度,使系统水温最终稳定在设定温度,达到控制目标。 三、设计方案 (一)系统数学模型的建立 要分析一个系统的动态特性,首要的工作就是建立合理、适用的数学模型,这也是控制系统分析过程中最为重要的内容。数学模型时所研究系统的动态特性的数学表达式,或者更具体的说,是系统输入作用与输出作用之间的数学关系。 在本系统中,被控量是温度。被控对象是由不锈钢水壶、2Kw电加热丝组成的电热壶。在实验室,给水壶注入一定量的水,将温度传感器放入水中,以最大功率加热水壶,每隔30s采样一次系统温度,记录温度值。在整个实验过程中,水量是不变的。 经过试验,得到下表所示的时间-温度表: 表1 采样时间和对应的温度值

以采样时间和对应的温度值在坐标轴上绘制时间-温度曲线,得到图1所示的曲线: 图1 时间-温度曲线 采用实验法——阶跃响应曲线法对温箱系统进行建模。将被控过程的输入量作一阶跃变化,同时记录其输出量随时间而变化的曲线,称为阶跃响应曲线。 从上图可以看出输出温度值的变化规律与带延迟的一阶惯性环节的阶跃曲线相似。因此我们选用 ()1s ke G s Ts τ-= + (式中:k 为放大系数;T 为过程时间常数;τ为纯滞后时间)作为内胆温度系统的数学模型结构。 (1)k 的求法:k 可以用下式求得: ()(0) y y k x ∞-= (x :输入的阶跃信号幅值)

自动控制原理校正课程设计-- 线性控制系统校正与分析

自动控制原理校正课程设计-- 线性控制系统校正与分析

课程设计报告书 题目线性控制系统校正与分析 院部名称机电工程学院 专业10电气工程及其自动(单)班级 组长姓名 学号 设计地点工科楼C 214 设计学时1周 指导教师

金陵科技学院教务处制 目录 目录 (3) 第一章课程设计的目的及题目 (4) 1.1课程设计的目的 (4) 1.2课程设计的题目 (4) 第二章课程设计的任务及要求 (6) 2.1课程设计的任务 (6) 2.2课程设计的要求 (6) 第三章校正函数的设计 (7) 3.1设计任务 (7) 3.2设计部分 (7) 第四章系统动态性能的分析 (10) 4.1校正前系统的动态性能分析 (10) 4.2校正后系统的动态性能分析 (13) 第五章系统的根轨迹分析及幅相特性 (16) 5.1校正前系统的根轨迹分析 (16) 5.2校正后系统的根轨迹分析 (18) 第七章传递函数特征根及bode图 (20) 7.1校正前系统的幅相特性和bode图 (20) 7.2校正后系统的传递函数的特征根和bode图 (21) 第七章总结 (23) 参考文献 (24)

第一章 课程设计的目的及题目 1.1课程设计的目的 ⑴掌握自动控制原理的时域分析法,根轨迹法,频域分析法,以及各种补偿(校正)装置的作用及用法,能够利用不同的分析法对给定系统进行性能分析,能根据不同的系统性能指标要求进行合理的系统设计,并调试满足系统的指标。 ⑵学会使用MATLAB 语言及Simulink 动态仿真工具进行系统仿真与调试。 1.2课程设计的题目 已知单位负反馈系统的开环传递函数) 125.0)(1()(0 ++= s s s K s G ,试用频率法 设计串联滞后校正装置,使系统的相角裕量 30>γ,静态速度误差系数 110-=s K v 。

串联超前滞后校正装置课程设计

课题:串联超前滞后校正装置专业:电气工程及其自动化班级:一班 学号: 姓名: 指导教师: 设计日期:2013.12.6-2013.12.12成绩:

自动控制原理课程设计报告 一、设计目的 () (1)掌握控制系统设计与校正的步骤和方法。 (2)掌握对控制系统相角裕度、稳态误差、剪切频率、相角穿越频率以及增益裕度的求取方法。 (3)掌握利用Matlab对控制系统分析的技能。熟悉MATLAB这一解决具体工程问题的标准软件,能熟练地应用MATLAB软件解决控制理论中的复杂和工程实际问题,并给以后的模糊控制理论、最优控制理论和多变量控制理论等奠定基础。 (4)提高控制系统设计和分析能力。 (5)所谓校正就是在系统不可变部分的基础上,加入适当的校正元部件,使系统满足给定的性能指标。校正方案主要有串联校正、并联校正、反馈校正和前馈校正。确定校正装置的结构和参数的方法主要有两类,分析法和综合法。分析法是针对被校正系统的性能和给定的性能指标,首先选择合适的校正环节的结构,然后用校正方法确定校正环节的参数。在用分析法进行串联校正时,校正环节的结构通常采用超前校正、滞后校正和滞后-超前校正这三种类型。超前校正通常可以改善控制系统的快速性和超调量,但增加了带宽,而滞后校正可以改善超调量及相对稳定度,但往往会因带宽减小而使快速性下降。滞后-超前校正兼用两者优点,并在结构设计时设法限制它们的缺点。 二、设计要求(姬松) 1.前期基础知识,主要包括MATLAB系统要素,MATLAB语言的变量与语句,MATLAB的矩阵和矩阵元素,数值输入与输出格式,MATLAB系统工作空间信息,以及MATLAB的在线帮助功能等。 2.控制系统模型,主要包括模型建立、模型变换、模型简化,Laplace变换等等。 3.控制系统的时域分析,主要包括系统的各种响应、性能指标的获取、零

过程控制系统课程设计

步进式加热炉控制系统设计 一、步进式加热炉工艺流程 1. 步进式加热炉简介 ⑴步进式加热炉步进式加热炉是一种靠炉底或水冷金属梁的上升、前进、下降、后退的动作 把料坯一步一步地移送前进的连续加热炉。 炉子有固定炉底和步进炉底,或者有固定梁和步进梁。前者叫做步进底式炉,后者叫做步进梁式炉。轧钢用加热炉的步进梁通常由水冷管组成。步进梁式炉可对料坯实现上下双面加热。 (2)步进式炉的几种类型 步进式炉从炉子构造上分目前有:单面供热步进式炉、两面供热步进式炉、钢料可以翻转的步进式炉、交替步进式炉、炉底分段的步进式炉等等。 单面供热步进式炉也称步进底式炉,钢料放置在耐火材料炉底或铺设在炉底上的钢枕上。钢坯吸热主要来自上部炉膛,由于一面受热,这种炉子的炉底强度较低。它适用于加热薄板坯、小断面方坯或有特殊要求的场合。 两面供热步进式炉也称步进梁式炉,活动梁和固定梁上都安设有能将钢坏架空的炉底水管。在钢坯的上部炉膛和下部炉膛都设置烧嘴,因此炉底强度较高,适用于产量很高的板坯或带钢轧前加热。 钢坯可以翻转的步进式炉是每走一步炉内钢料可以翻转某一角度,步进梁和固定梁都带有锯齿形耐热钢钢枕,这是加热钢管的步进式炉,每走一步钢管可以在锯齿形钢枕上滚动一小段距离,使受热条件较差的底面逐步翻转到上面,以求加热均匀。 交替步进式炉则有两套步进机构交替动作。运送过程中,钢坯不必上升和下降,振动较小,底面不会被划伤,表面质量较好 炉底分段的步进式炉的加热段和预热段可以分开动作。例如预热段每走一步,加热段可以

走两步或两步以上。这种构造是专门为易脱碳钢的加热而设计的。钢坯在预热段放置较密,可以得到正常的预热作用,在加热段钢坯前进较快,达到快速加热,以减少脱碳。 (3)步进式炉的优缺点 步进式炉是借机械将炉内钢坯托着一步一步前进,因此钢坯与钢坯还不必紧挨着,其间距可根据需要加以改变。 原始的步进式炉只用于加热推钢机无法推进的落板坯或异形坯,随着轧机的大型化和连续化,推钢式炉已不能满足轧机产量和质量的要求。在这种情况下,近十年来造价较高的步进式炉得到了快速发展,其结构也日趋完善。 步进式炉具有以下特点:(1)炉子长度不受钢坯厚度的限制,不会拱钢,炉子可以建得很长,目前有些炉子已接近60 米长,一个步进式炉可以代替1.5—2 个推钢式炉。(2)操作上灵活性较大,可以通过改变装料间隙调节钢坯加热时间,且更换品种方便。(3)炉内钢料易于清空,减少停炉时清除炉内钢料的时间。(4)钢坯在炉内不与水管摩擦,不会造成通过轧制还不能消除的伤痕。(5)水管黑印小,即能得到尺寸准确的轧材。(6)两面加热步进式炉可以不要实底均热段,因此加热能力比推钢式炉稍大。(7)没有出料滑坡,减少了由于滑坡高差作用而吸入炉内的冷空气。(8)钢坯有侧面加热,这样可实现三面或四面加热,因此加热时间短,钢坯氧化少。( 9)生产能耗大幅度降低,从炼钢连铸后开始全连续的直接生产。( 10)产量大幅度提高,在100* 104t/a 以上。( 11)生产自动化水平非常高,原加热炉的控制系统大都是单回路仪表和继电器逻辑控制系统,传动系统也大多是模拟量控制式供电装置,现在的加热炉的控制系统大多数都具有二级过程控制系统和三级生产管理系统,传动系统都是全数字化的直流或交流供电装置。 步进式炉的缺点是炉底机械设备庞大,维护和检修都较复杂,炉子造价太高。两面供热的步进式炉炉底水管较多,热损失大。单面供热的步进式炉虽然无水冷热损失,但产量较低。因此,尽管步进式炉有很多优点,仅由于它造价太高,目前在中小型厂全面推广还不适宜。

自动控制原理课程设计控制系统的超前校正设计武汉理工大学

额,这个文档是在百度文库花20分下载的,太坑爹了,所以我加了这几个字重新上传了。大家攒点百度币不容易………… 目录 1 超前校正的原理及方法 (2) 何谓校正为何校正 (2) 超前校正的原理及方法 (2) 超前校正的原理 (2) 超前校正的应用方法 (4) 2 控制系统的超前校正设计 (5) 初始状态的分析 (5) 超前校正分析及计算 (8) 校正装置参数的选择和计算 (8) 校正后的验证 (10) 校正对系统性能改变的分析 (14) 3心得体会 (16) 参考文献 (17)

控制系统的超前校正设计 1 超前校正的原理及方法 何谓校正 为何校正 所谓校正,就是在系统中加入一些其参数可以根据需要而改变的机构或装置,是系统整 个特性发生变化。校正的目的是为了在调整发大器增益后仍然不能全面满足设计要求的性能指标的情况下,通过加入的校正装置,是系统性能全面满足设计要求。 超前校正的原理及方法 超前校正的原理 无源超前网络的电路如图1所示。 图1 无源超前网络电路图 r u c u 1 R 2R C

如果输入信号源的内阻为了零,且输出端的负载阻抗为无穷大,则超前网络的传递函数可写为 1()1c aTs aG s Ts += + (2-1) 式中1221R R a R += > , 1212 R R T C R R =+ 通常a 为分度系数,T 叫时间常数,由式(2-1)可知,采用无源超前网络进行串联校正时,整个系统的开环增益要下降a 倍,因此需要提高放大器增益交易补偿。 根据式(2-1),可以得无源超前网络()c aG s 的对数频率特性,超前网络对频率在1/aT 至1/T 之间的输入信号有明显的微分作用,在该频率范围内,输出信号相角比输入信号相角超前,超前网络的名称由此而得。在最大超前交频率m ω处,具有最大超前角m ?。 超前网路(2-1)的相角为 ()c arctgaT arctgT ?ωωω=- (2-2) 将上式对ω求导并令其为零,得最大超前角频率 m ω=1/T a (2-3) 将上式代入(2-2),得最大超前角频率 (2-4) 同时还易知 ''m c ωω= ?m 仅与衰减因子a 有关。a 值越大,超前网络的微分效应越强。但a 的最大值受到超前 网络物理结构的制约,通常取为20左右(这就意味着超前网络可以产生的最大相位超前大约为65度)如果要得大于 的相位超前角,可用两个超前校正网络串联实现,并在串 联的两个网络之间加一个隔离放大器,以消除它们之间的负载效应。 利用超前网络或PD 控制器进行串联校正的基本原理,是利用超前网络或PD 控制器的相角超前特性。只要正确地将超前网络的交接频率1/aT 或1/T 选在待校正系统截止频率的两旁,并适当选择参数a 和T ,就可以使已校正系统的截止频率和相角裕度满足性能指标的要求,从而改善系统的动态性能。使校正后系统具有如下特点:低频段的增益满足稳态精度的要求;中频段对数幅频特性的斜率为-20db/dec ,并具有较宽的频带,使系统具 1 arcsin 12m a arctg a a ?-==+

控制系统的超前校正设计..

控制系统的超前校正设计 摘要:用MATLAB 进行控制系统的超前校正设计是对所学的自动控制原理的初步运用。本课程设计先针对校正前系统的稳定性能,用MATLAB 画出其根轨迹、奈奎斯特曲线及伯德图进行分析,是否达到系统的要求,然后对校正装置进行参数的计算和选择,串联适当的超前校正装置。最后用MATLAB 对校正前后的系统进行仿真分析,校正后的系统是否达到要求,并计算其时域性能指标。 关键词: 超前校正 根轨迹 伯德图 仿真 1. 超前校正的原理和方法 1.1超前校正的原理 所谓校正,就是在调整放大器增益后仍然不能全面满足设计要求的性能指标的情况下,加入一些参数可以根据需要而改变的机构或装置,使系统整个特性发生变化,达到设计要求。 无源超前网络的电路如图1所示。 如果舒服信号源的内阻为零,输出端的负载阻抗视为无穷大,那么超前网络 的传递函数可以表示为: 1a s a c s 1s T G T ++()= ………………………………………………(2-1) 上式中,122a 1R R R += >, 1212 R R T C R R =+……………………(2-3) 通常情况下,a 为分度系数,T 为时间常数,根据式(2-1),当我们采用无源超前网络进行串联校正的时候,整个系统的开环增益会下降a 倍,所以需要提高放大器的增益来进行补偿。 图1 无源超前网络电路图

同时,根据上式,我们可以得到无源超前网络c a s G ()的对数频率特性。超前网络对频率在1/aT 至1/T 之间的信号有这明显的微分作用,在该频率段内,输出信号相角比输入信号相角超前,这也即是超前校正网络名称的由来。 在最大超前角频率m ω处,具有最大超前角m ?。 超前网络的相角为: c arctga arctgT ?ωω-ω()=T 将上式对ω求导并且令其为零,得到最大超前角频率: m 1/ω= 将上上式代入上式,得最大超前角: m a 1 arcsin a 1?-==+ ……………………………………(2-4) 同时还容易得到m c ''ω=ω。 最大超前角m ?仅仅与衰减因子a 有关,a 值越大,超前网络的微分效果越强。但是a 的最大值还受到超前网络物理结构的制约,通常情况下,a 取为20左右,这也就意味着超前网络可以产生的最大相位超前约为65°,如果所需要的大于65°的相位超前角,那么就可以采用两个超前校正网络串联实现,并且在串联的两个网络之间加入隔离放大器,借以消除它们之间的负载效应。 所以通过以上的分析发现,利用超前网络进行串联校正的基本原理,是利用超前网络的相角超前特性。只要正确的将超前网络的交接频率1/aT 或1/T 选在待校正系统截止频率的两旁,并适当的选择参数a 和T ,就可以使已校正系统的截止频率和相角裕度满足性能指标的要求,从而改善系统的动态性能,使校正后的系统具有以下特点: 1、低频段的增益满足稳态精度的要求; 2、中频段对数幅频特性的斜率为-20db/dec ,并且具有较宽频带,使系统具 有满足的动态性能; 3、高频段要求幅值迅速衰减,以减少噪声的影响。 1.2超前校正的应用 系统的闭环稳态性能要求,可通过选择已校正系统的开环增益来保证。用频

【自动控制原理课程设计】控制系统的超前校正设计

目录 1 超前校正的原理及方法 (2) 1.1 何谓校正为何校正 (2) 1.2 超前校正的原理及方法 (3) 1.2.1 超前校正的原理 (3) 1.2.2 超前校正的应用方法 (4) 2 控制系统的超前校正设计 (5) 2.1 初始状态的分析 (5) 2.2 超前校正分析及计算 (8) 2.2.1 校正装置参数的选择和计算 (8) 2.2.2 校正后的验证 (10) 2.2.3 校正对系统性能改变的分析 (14) 3 心得体会 (16) 参考文献 (17)

控制系统的超前校正设计 1 超前校正的原理及方法 1.1 何谓校正 为何校正 所谓校正,就是在系统中加入一些其参数可以根据需要而改变的机构或装置,是系统整 个特性发生变化。校正的目的是为了在调整发大器增益后仍然不能全面满足设计要求的性能指标的情况下,通过加入的校正装置,是系统性能全面满足设计要求。 1.2 超前校正的原理及方法 1.2.1 超前校正的原理 无源超前网络的电路如图1所示。 图1 无源超前网络电路图 如果输入信号源的内阻为了零,且输出端的负载阻抗为无穷大,则超前网络的传递函数可写为 1 R

1()1c aTs aG s Ts += + (2-1) 式中1221R R a R += > , 1212 R R T C R R =+ 通常a 为分度系数,T 叫时间常数,由式(2-1)可知,采用无源超前网络进行串联校正时,整个系统的开环增益要下降a 倍,因此需要提高放大器增益交易补偿。 根据式(2-1),可以得无源超前网络()c aG s 的对数频率特性,超前网络对频率在1/aT 至1/T 之间的输入信号有明显的微分作用,在该频率范围内,输出信号相角比输入信号相角超前,超前网络的名称由此而得。在最大超前交频率m ω处,具有最大超前角m ?。 超前网路(2-1)的相角为 ()c arctgaT arctgT ?ωωω=- (2-2) 将上式对ω求导并令其为零,得最大超前角频率 m ω (2-3) 将上式代入(2-2),得最大超前角频率 (2-4) 同时还易知 ''m c ωω= ?m 仅与衰减因子a 有关。a 值越大,超前网络的微分效应越强。但a 的最大值受到超前网络物理结构的制约,通常取为20左右(这就意味着超前网络可以产生的最大相位超前大约为65度)如果要得大于 的相位超前角,可用两个超前校正网络串联实现,并在串 联的两个网络之间加一个隔离放大器,以消除它们之间的负载效应。 利用超前网络或PD 控制器进行串联校正的基本原理,是利用超前网络或PD 控制器的相角超前特性。只要正确地将超前网络的交接频率1/aT 或1/T 选在待校正系统截止频率的两旁,并适当选择参数a 和T ,就可以使已校正系统的截止频率和相角裕度满足性能指标的要求,从而改善系统的动态性能。使校正后系统具有如下特点:低频段的增益满足稳态精度的要求;中频段对数幅频特性的斜率为-20db/dec ,并具有较宽的频带,使系统具有满意的动态性能;高频段要求幅值迅速衰减,以减少噪声的影响。 1 arcsin 1m a arctg a ?-==+

过程控制系统课程设计

一、设计目的与要求: 了解并掌握单回路控制系统的构成和控制原理。了解PID参数整定的基本方法,如Zieg ler-Nichols整定方法、临界比例度法或衰减曲线法。学会用matlab中的Simulink仿真系统进行PID参数整定。 二、设计正文: 在热工生产过程中,最简单、最基本且应用最广泛的就是单回路控制系统,其他各种复杂系统都是以单回路控制系统为基础发展起来的。 单回路控制系统的组成方框原理图如图1所示,它是由一个测量变送器、一个控制器和一个执行器(包括调节阀),连同被控对象组成的闭环负反馈控制系统。 图1、单回路控制系统组成原理方框图 控制器的参数整定可分为理论计算法和工程整定法。理论计算方法是基于一定的性能指标,结合组成系统各环节的动态特性,通过理论计算求得控制器的动态参数设定值。这种方法较为复杂繁琐,使用不方便,计算也不是很可靠,因此一般仅作为参考;而工程整定法,则是源于理论分析、结合实验、工程实际经验的一套工程上的方法,较为简单,易掌握,而且实用。常用的工程整定法有经验法、临界比例度法、衰减曲线法、响应曲线法等等,本设计中主要是应用Ziegler-Nichols整定方法来整定控制器的参数。 参数整定的基本要求如下所述: 1、通过整定选择合适的参数,首先要保证系统的稳定,这是最基本的要求。 2、在热工生产过程中,通常要求控制系统有一定的稳定裕度,即要求过程有一定的衰减比,一般要求4:1~10:1。 3、在保证稳定的前提下,要求控制过程有一定的快速性和准确性。所谓准确性就是要求控制过程的动态偏差和稳态偏差尽量地小,而快速性就是要求控制时间尽可能地短。 总之,以稳定性、快速性、准确性去选择合适的参数。 目前工程上应用最广泛的控制是PID控制,这种控制原理简单,使用方便;适应性强;鲁棒性强,其控制品质对被控对象的变化不太敏感。 (1)比例控制(P控制):G c(s)=Kp=1/δ; (2)比例积分控制(PI控制):G c(s)=Kp(1+1/TIs)=1/δ(1+1/T I s); (3)比例积分微分控制(PID控制):Gc(s)=K p(1+1/T I s+T D s)。 Ziegler-Nichols法是一种基于频域设计PID控制器的方法,根据给定对象的瞬态响应来确定PID控制器的参数。如果单位阶跃响应曲线看起来是一条S形的曲线,则可用如下传递函数近似: