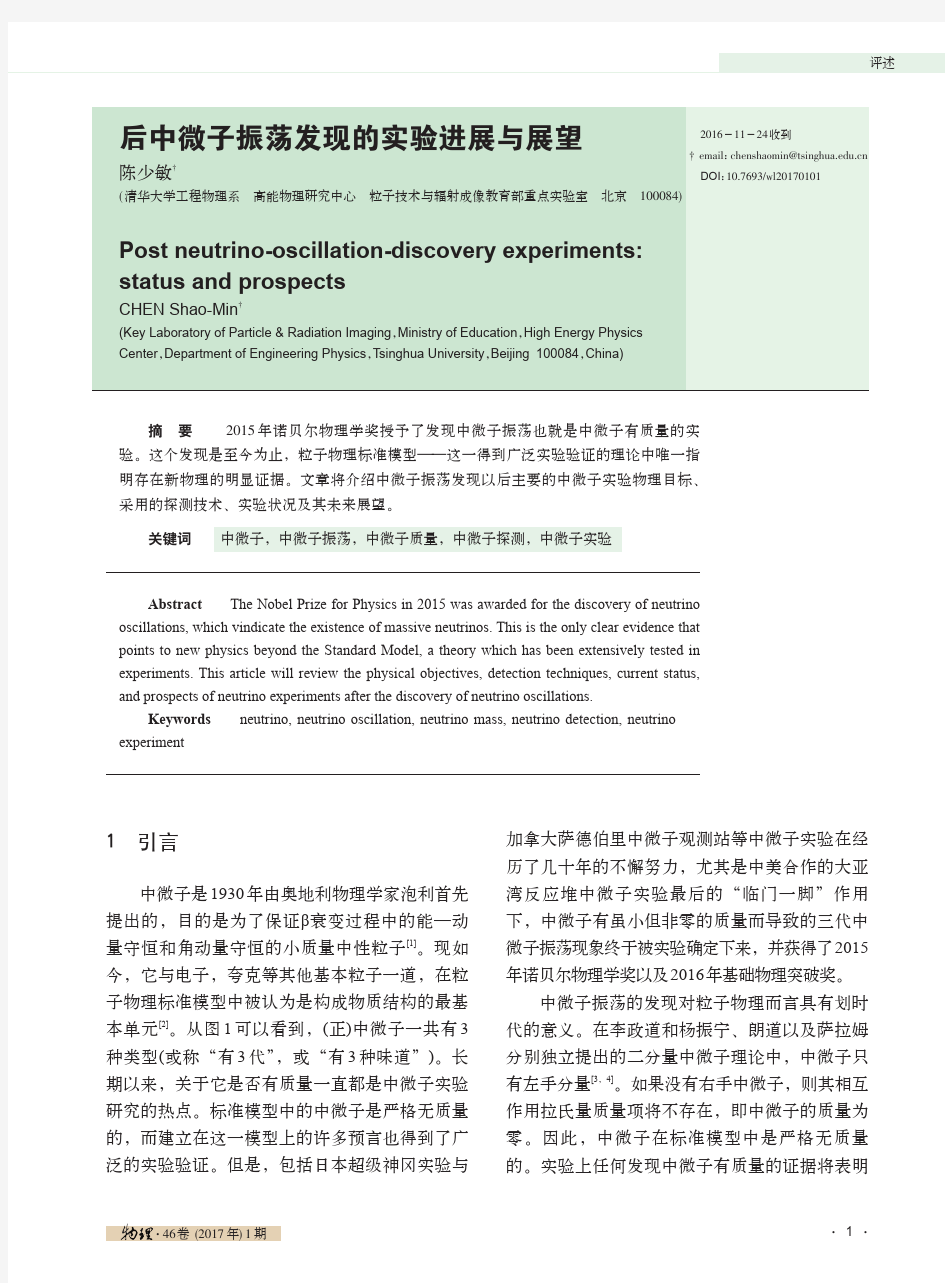

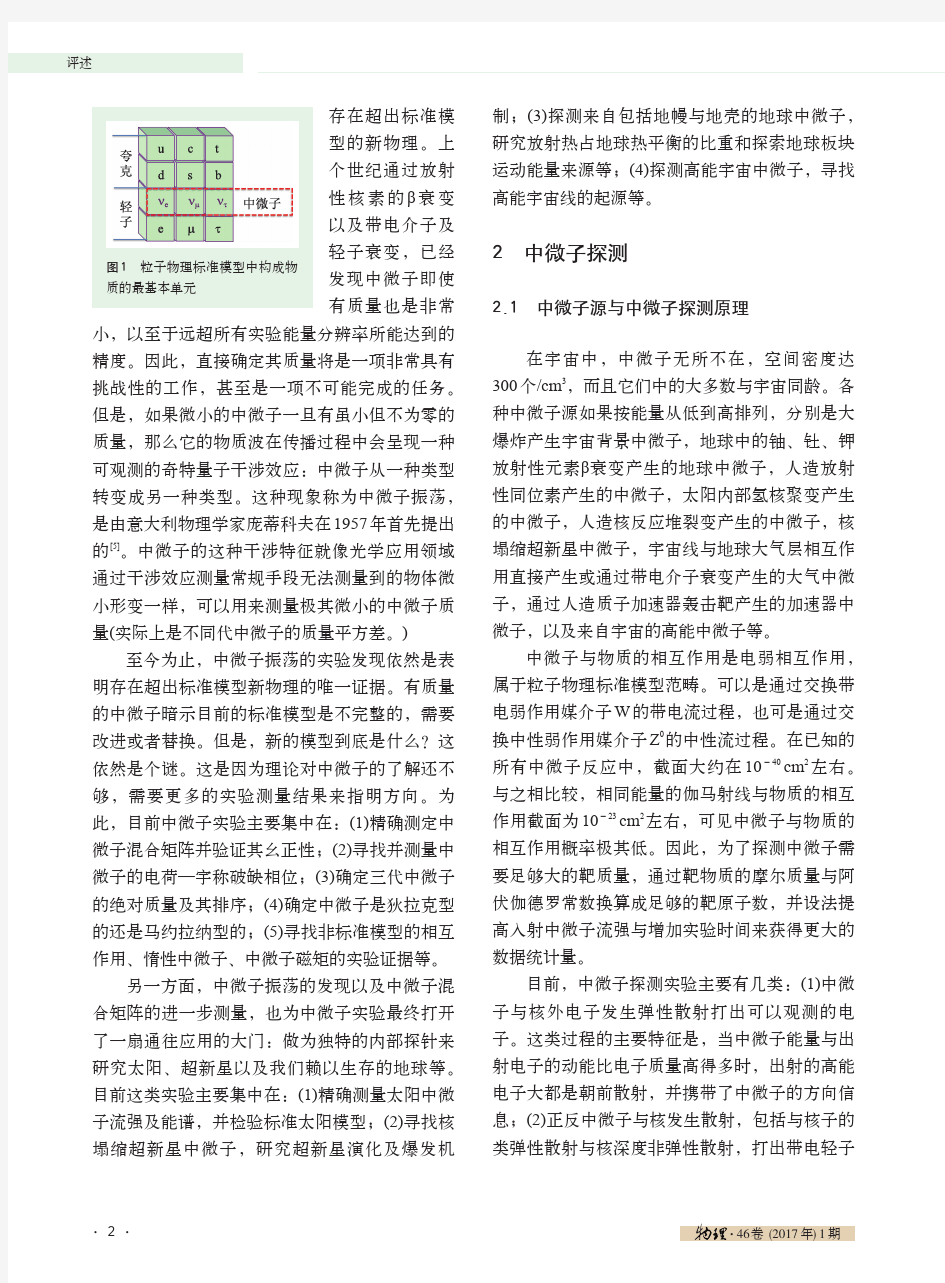

后中微子振荡发现的试验进展与展望

中微子的发现

中微子的发现 背景 从运动学理论可以知道,当一个粒子衰变为两个粒子时,动量和动能守恒,末态粒子的能量应为确定值。而1914年,查德威克在实验中发现β衰变中放出的电子的能谱为连续谱,这意味着电子有各种不同的能量。这是什么原因呢? 对查德威克发现的现象,梅特纳认为:原子发射的电子能量都具有观察到的最大值,最终观察到的是电子经过别的过程损失一定能量后的次级电子。艾利斯(C.D.Ellis)和伍斯特(W.A.Wooster)设计了一个实验,运用一个量能器把所有产生的粒子收集起来,即使初级电子的能量被次级过程重新分配,也能从收集到的总能量算出每次β衰变放出的平均能量,它应当等于观察到的电子能谱极大值。可是,1927年他们的实验结果表明,量能器得到的只是最后射出的电子能量,其平均值与连续谱相符,而看不到次级发射的其它能量。由此可见并没有什么次级过程起作用的迹象。 面对这种困惑形势,玻尔对能量守恒理论提出了质疑。玻尔的主张遭到激烈的反对,狄拉克表示:“我宁可不惜任何代价来保持能量的严格守恒。”泡利也不同意玻尔的观点,1930年,他提出:β衰变中,可能存在一种电中性的粒子带走了电子一部分能量。他把这一电中性的粒子称为中微子。泡利的这一建议是很大胆的,因为这样的粒子是很难直接探测出来的,但这一假设可以使人们摆脱有关核结构理论及β衰变所遇到的困境。 1933年10月的索尔维会议对中微子概念的发展具有重大意义。泡利在会上再次介绍了他对这个新粒子的看法。尽管海森伯还持有怀疑态度,费米却对它做了肯定,并且已经认识到它与中子的区别。那届索尔维会议后仅两个月,费米即在核的质子-中子模型的基础上,发表了有关β衰变的理论。他用相对论量子力学描述费米子,又利用狄拉克辐射理论的产生与湮灭算符及遵从二次量子化的方法导出了寿命公式和β衰变的连续能谱公式,成功的完成了他的β衰变理论。费米的β衰变理论,不仅圆满地解释了整个β衰变过程,澄清了有关β衰变的疑难,同时也确立了有关核结构的理论。按照费米的理论,在β衰变里,中微

说明文阅读专项训练110:《中微子,关乎宇宙起源之谜》

中微子,关乎宇宙起源之谜 ①日本“顶级神冈”中微子探测器项目已正式启动,计划于2027年开始收集数据。该项目由日本主导、英国和加拿大等国参与,目的是阐明物质的起源及基本粒子的“大统一理论”,揭开宇宙起源之谜。 ②中微子是宇宙中数量最多的基本粒子之一。基本粒子是已知的最小粒子,它们不能像原子那样被分成更小的粒子,是构造宇宙中一切的基本元素。而中微子又是最轻的物质粒子,迄今还未能测出它的确切质量,但至少比电子还要轻100万倍。它们无处不在,如太阳发光、核反应堆发电、岩石的天然放射性衰变等核物理过程中都会产生,就连我们每个人也会因体内的钾-40衰变而每天发射约4亿个中微子。 ③中微子的最大特点就是几乎不与任何物质反应。不管是人体还是地球,在它看来,都是极为空旷、可以自由穿梭的空间。我们感觉不到它的存在,科学上探测也极为困难。因此,中微子的发现和研究过程,饱含着几代科研人员的心血。 ④1930年,奥地利科学家泡利为了解释原子核衰变中能量似乎不守恒的现象,预言了中微子的存在,认为就是这种“永远找不到的粒子”偷偷带走了能量。经过20多年的寻找,美国科学家科万和莱因斯终于在核反应堆旁探测到中微子,证明了它的存在。莱因斯因此获得了1995年诺贝尔物理学奖。 ⑤1968年,美国科学家戴维斯在地下1500米深的废弃金矿中进行实验,首次探测到了来自太阳的中微子,证实太阳无穷无尽的能量来自氢核聚变。1987年,日本科学家小柴昌俊在第一代神冈实验中,探测到了来自超新星的中微子。他们二人因此都获得了2002年诺贝尔物理学奖。此后,戴维斯进一步提高测量精度,却发现太阳中微子的数量比理论预言的要少得多,被称为“太阳中微子失踪之谜”。此后,小柴昌俊的学生梶田隆章发现,宇宙射线在大气层中产生的中微子也比预期少,称为“大气中微子丢失之谜”。 ⑥中微子为什么比预计的少?1998年,梶田隆章在升级后的第二代神冈实验中发现,大气中微子比预期少,是因为在飞行过程中自发变成了其他种类的中微子,这一现象就是中微子振荡。他也因此获得了2015年诺贝尔物理学奖。 ⑦中微子振荡现象证明了中微子有质量,尽管质量极其小,但会影响宇宙的起源和演化。根据已知的物理规律,在宇宙早期,正反物质应该成对产生,数量是一样的。但在现在的宇宙中,并没有发现大量反物质存在的迹象。为什么宇宙只由正物质构成?反物质到哪里去了?这是宇宙起源必须回答的关键问题。中微子振荡会带来一个意外的结果,即正反粒子的行为可以不一样,很有可能造成反物质消失。因此,全面了解中微子振荡,是破解“反物质消失之谜”的重要一环。 ⑧由于中微子难以探测,解决这些谜团需要巨大的探测器,获取更精确的数据。日本前两代神冈实验坚持自己的优势方向,掌握核心技术,持之以恒地探索,取得了巨大突破。此次启动的第三代实验“顶级神冈”将建造一个26万吨的水探测器,造价约8亿美元。此前,中国的江门中微子实验和美国的深层地下中微子实验也已开始建设。三个实验间既竞争又互补,联合分析能显著提高发现能力。新一代的中微子实验,也许有一天可以揭开宇宙起源的谜题。 11.(3分)①-③段,概括中微子的三个特点。 12.(3分)判断下列句子使用的说明方法,每空只填一项。 (1)但至少比电子还要轻100万倍。()()(2)它们无处不在,如太阳发光、核反应堆发电、岩石的天然放射性衰变等。() 13.(3分)莱因斯、戴维斯和小柴昌俊获得诺贝尔物理学奖的原因分别是什么? 14.(2分)中微子和揭开宇宙起源谜题有何关系?根据文章内容概括提炼。

中微子的振荡实验和理论

中微子的振荡实验和理论 华南师范大学物理与电信工程学院物理学勷勤创新班 作者:黄慧敏蔡莹邱小欢麦展风 摘要:,本文主要通过对中微子振荡实验及其理论的阐述,加深对中微子以及中微子振荡的认识,以及阐述对中微子振动实验发展的展望 关键词:中微子振荡 MSN效应质量差 Abstract:This article states the theory and the experiment of neutrino oscillation for illustrating the current situation and expectation of development of the nertrino oscillation’s experiment . Key word:neutrino oscillation .MSN reaction.mess diffirence. 1、引言 大亚湾中微子实验宣布发现了一种新的中微子振荡,并测量到其振荡几率,这一实验结果不仅使我们更深入了解了中微子的基本特性,更为未来进行中微子实验破解“反物质消失之谜”奠定科学基础。 1998年在日本Takayama召开的的世界中微子大会上,日本物理学家宣布他们的超神冈国际合作组发现了大气中微子震荡,成为了物理学界的头号新闻。 粒子物理学经典模型认为,中微子的质量为零,在相互作用中轻子数守恒,中微子不会从一种类型转变成另外一种类型。现在超神冈实验组发现了中微子振荡,这表明了中微子具有质量,中微子可以从μ中微子转变成其他类型的中微子,轻子数也随之不守恒,这推动了物理学的进一步发展。 1930年,为了解释核的β衰变中电子的能力是一个连续谱,泡利引入了中微子这种新型粒子,但人们一直没能从实验中验证中微子的存在。1941年,我国著名物理学家王淦昌先生建议利用原子核的K电子俘获测原子核的反冲能量来证明中微子的存在。历经10年,于1952年此实验获得成功,证明了中微子是一个客观存在的粒子。 中微子,顾名思义,是固有质量极其微小的中性粒子。由于难以探测,我们对中微子的了解非常有限,至今还存在大量未解之谜。中微子有3种类型:电子中微子、μ子中微子、τ子中微子,这三种中微子两两之间转换,可以有三种振荡模式。其中太阳中微子振荡称之为theta12振荡,大气中微子为theta23振荡。

中微子的第三种振荡模式

核电站旁掘地三千米 科学家捕“幽灵粒子” 2014年1月18日 导读:大亚湾国际合作实验首次发现了中微子的第三种振荡模式,并获得了精确的测量数值。大亚湾中微子实验的新发现不仅令全世界科技工作者为之振奋。 据国外媒体报道,不久前,我国刚刚诞生了一项重大物理成果。大亚湾国际合作实验首次发现了中微子的第三种振荡模式,并获得了精确的测量数值。大亚湾中微子实验的新发现不仅令全世界科技工作者为之振奋。 最“热”中微子 中微子,是构成物质世界的基本粒子。恒星内部的核反应,超新星的爆发,宇宙射线与地球大气层的撞击,核反应堆的运行,以至于地球上岩石等各种物质的衰变,都能产生中微子。每秒钟,都有几万亿个中微子自由地穿过人体。 虽然中微子无所不在,但是由于穿透力极强,而且几乎不与其它物质发生相互作用,很难被探测到,因此它也是基本粒子中人类所知最少的一种。提出中微子存在假设的奥地利物理学家泡利甚至说:“天啊!我预言了一种永远找不到的粒子。”所以有人称之为“幽灵粒子”。它像一只看不见的手,控制着微观世界的基本规律。 小小的中微子在微观物理粒子规律和宏观的宇宙演化中都有着重要地位,甚至可能与宇宙中的反物质消失之谜有关。因此,对它的研究远远超出了粒子物理的范畴,是粒子物理、天体物理、宇宙学、地球科学的

交叉与热点学科。 经过六十多年的科研探索,中微子研究取得了巨大进步,先后有三次重大进展获得了诺贝尔物理学奖。尽管如此,至今仍有许多关于中微子的谜团尚未解开。其中,首要亟需解决的问题就是精确测定中微子混合参数θ13. 由于这个数值的不确定性,中微子物理研究目前已经走到了一个岔路口,如果这个值很小或者没有,那么全世界研究中微子的科学家们将共同面临一个尴尬局面:不知道未来中微子研究该向何方发展。可以说,θ13数值的大小决定了未来中微子物理研究的发展方向。 大亚湾实验便是瞄准了θ13的精确测量。因此,在大亚湾地下100米进行的中微子实验,受到全世界粒子物理学家的热切关注。 这个难以捉摸的参数首次被精确测量,极大地振奋了国际高能物理界。实验成功后,多个国际顶尖机构纷纷发来贺电。 美国Arogonne国家实验室物理部主任Harry Weetrs教授表示,“现在,我们终于可以更精确的部署未来的中微子研究计划了”. 日本T2K大型粒子探测实验的发言人表示,中微子震荡实验带来的光明前景令人激动不已,“或许在我们有生之年就可以揭开物质层次的奥秘。” 基础研究就是这样,或许现阶段看似“不实用”,但却可能成为千百年后各种重大发现诞生的摇篮。

中微子的质量问题

中微子的质量问题《自然杂志》19卷4期的‘探索物理学难题的科学意义'的97个悬而未决的难题:65.中微子有无静止质量?66.有无中微子振荡? 在微观世界中,中微子一直是一个无所不在、而又不可捉摸的过客.中微子产生的途径很多, 如恒星内部的核反应,超新星的爆发,宇宙射线与地球大气层的撞击,以至于地球上岩石等各种物质的衰变等.尽管大多数科学家承认它可能是构成我们所在宇宙中最常见的粒子之一,但由于它穿透力极强,而且几乎不与其它物质发生相互作用,因此它是基本粒子中人类所知最少的一种.被誉为中微子之父的泡利与费密曾假设它没有静止质量.根据物理学的传统理论,稳定、不带电的基本粒子中微子的静止质量应为零,然而美国科学家的研究从另一个角度有可能推翻这一结论. 据俄《知识就是力量》月刊报道,美国斯坦福大学的科研人员对最近24年来人类探测中微子所获数据进行分析后发现,从太阳飞向地球的中微子流运动具有某种周期性,每28天为一个循环,这几乎与太阳绕自己的轴心自转的周期相重合.美国科学家认为,这种周期性是由于太阳不均等的磁场作用造成的.磁场强度的变化,使部分中微子流严重偏移,致使探测器难以捕捉到.对此似可得出结论:中微子流有着自己的磁矩,既然有磁矩,就应有静止质量.在上世纪90年代以前,国际主流科学家们也认为中微子是没有质量的,因为这是标准模型的需要.然而近年包括我国在内的世界上的中微子振荡实验、观察,都探知到中微子有质量.令人惊讶的是,1938年意大利理论物理学家埃托雷·马约拉纳(Ettore Majorana)早就认为微中子有质量,并提出马约拉纳方程式. 1998年6月12日,东京大学的一个国际研究小组在美国《科学》杂志上发表报告说,他们利用一个巨大的地下水槽,证实了中微子有静止质量.这一论断在世界科学界引起广泛关注.由日、美、韩三国科学家组成的科研小组日前在此间宣布,他们在实验中观测到了250公里远处的质子加速器发出的中微子.这是人类首次在如此远的距离内观测到人造粒子. 日本文部省的高能加速器机构位于筑波科学城,东京大学宇宙射线研究所设在岐阜县的神冈,两地相距250公里.6月19日下午,科学家在高能加速器研究机构使用质子加速器向宇宙射线研究所的神冈地下检测槽发射中微子,并通过检测槽检测到了中微子.由于这批中微子来自筑波科学城方向,并且是在发射之后大约0.00083秒时检测到的,科学家因而断定,它们就是质子加速器发出的那批中微子. 这项实验是为了证实中微子有静止质量而设计的.1998年6月,日、美两国科学家宣布探测到中微子有静止质量.如果这一点被证实,现有的理论物理体系将受到巨大冲击.为了验

中微子的发现的过程及其在现代物理学中的意义

中微子的发现的过程及其在现代物理学中的意义 (1)中微子的提出 要追溯中微子发现的经过,还要从19世纪末20世纪初对放射性的研究谈起.当时科学家们发现,在量子世界中能量的吸收和发射是不连续的.不仅原子的光谱是不连续的,而且原子核中放出的阿尔法射线和伽马射线也是不连续的.这是由于原子核在不同能级间跃迁时释放的,是符合量子世界的规律的.奇怪的是,物质在β衰变过程中释放出的由电子组成的β射线的能谱却是连续的,而且电子只带走了它应该带走的能量的一部分,还有一部分能量失踪了. 瑞士物理学家泡利在1931年最先假设有种新粒子“窃走了”能量.在1931年,泡利在美国物理学会的一场讨论会中提出,这种粒子不是原来就存在于原子核中,而是衰变产生的.1932年真正的中子被发现后,意大利物理学家费米将泡利的“中子”正名为“中微子”. 1933年意大利物理学家费米提出了β衰变的定量理论,指出自然界中除了已知的引力和电磁力以外,还有第三种相互作用——弱相互作用.β衰变就是核内一个中子通过弱相互作用衰变成一个电子、一个质子和一个中微子.他的理论定量地描述了β射线能谱连续和β衰变半衰期的规律,β能谱连续之谜终于解开了.如果中微子有引力质量,那么根据Einstein 的质能方程,必须把能量E*的一部分用来产生中微子,这样留给电子的能量就比E*小.泡利推算出中微子是没有质量的观点是错误的,由于中微子的引力质量非常小,因此在埃利斯的实验中发现电子也偶尔确实会有能量为E*的情况.泡利的中微子假说和费米的β衰变理论虽然逐渐被人们接受,但终究还蒙上了一层迷雾:谁也没有见到中微子.就连泡利本人也曾说过,中微子是永远测不到的. (2)中微子的发现 在泡利提出中微子假说的时候,我国物理学家王淦昌正在德国柏林大学读研究生,直到回国,他还一直关心着β衰变和检验中微子的实验.1941年王淦昌写了一篇题为《关于探测中微子的一个建议》的文章,发表在次年美国的《物理评论》杂志上.1942年6月,该刊发表了美国物理学家艾伦根据王淦昌方案作的实验结果,证实了中微子的存在,这是当年世界物理学界的一件大事.但当时的实验不是非常成功,直到1952年艾伦与罗德巴克合作,才

南极发现极高能中微子动能相当于一枚秒速一米的樱花瓣

南极发现极高能中微子,动能相当于一枚秒速一米的樱花瓣 如何解读NSF 公布IceCube 中微子观测站首次定位 宇宙中的高能中微子源?有何重大意义?刘博洋,天体物理学博士生 先上结论 去年8 月,双中子星并合的时候,我们说人类全面进入了多信使天文学时代。 而本次IceCube 和其他望远镜联手发现一颗极高能中微子 的来源,则标志了多信使天文学时代中又一个重要的里程碑。 发生了什么? 简单版本: 2017 年9 月22 日,建设在南极冰层里的中微子探测器“冰立方”(IceCube)探测到了一次比较罕见的极高能中微子事件:这是一个能量为~290 TeV 的中微子,相当于具有一枚秒速一米的樱花瓣的动能。巧合的是,这颗中微子的来源方向上,在几十亿光年开外,刚好有一个已知的特殊天体。而且,在此事件前后约两周事件内,用于监测高能光子的费米卫星发现,这个天体发出的高能光子的亮度比平时强了 6

倍——所以说,它很可能就是这颗高能中微子的源头。 高能中微子的形成和高能质子具有密切的联系,而高能质子是所谓“宇宙线”(宇宙来的射线,Cosmic Ray)的主要成分,所以本次发现同时首次确认了宇宙中高能中微子和高能宇 宙线的(一种)来源。 正如2017 年8 月,美国激光干涉引力波天文台(LIGO)和费米卫星先后探测到双中子星并合事件发出的引力波和 高能光子,随后全球各个波段的望远镜对事件源天体展开了一大波观测,本次冰立方和费米卫星联手确认这颗高能中微子源的来源之后,也引起了一大波各种波段望远镜对该事件源天体的追捧。这两次全球天文学家的联手狂欢,前后相隔仅仅一个月的时间,可以说代表了当代观测天文学一种“新常态”的到来。 到底发生了什么? 有点复杂,一样一样说,慢慢看。 0、用一句话说说中微子是啥? 1、以前真的从来没有定位过中微子源吗? 2、极高能中微子从哪来的? 3、为什么要跑南极探测中微子? 开始咯~ 0、用一句话说说中微子是啥? 一种质量非常小的基本粒子,比电子还要轻大约两百万倍。

中微子通信技术及应用

题目:核地球物理新技术之中微子通信技术与应用展望

引言 (4) 第一章中微子的发现及特点 (5) 1.1 中微子的发现 (5) 1.2 宇宙的信使 (7) 1.3 中微子种类 (10) 第二章中微子通信的理论基础 (11) 2.1 现行光通信的局限性 (11) 2.1.1 光纤通信的局限性 (11) 2.1.2 无线光通信的局限性 (11) 2.2 中微子通信技术概况 (12) 2.2.1 中微子通信简介 (12) 2.2.2 中微子通信工作原理 (14) 2.2.3 中微子通信分类 (15) 2.3 中微子通信的发展简史 (17) 第三章中微子通信的系统组成及主要性能 (19) 3.2 中微子通信系统的组成与原理框图 (19) 3.3 中微子通信系统的实际实现实例 (20) 第四章中微子通信系统采用的关键技术 (22) 4.1 中微子通信系统采用的中微子波束的产生方法与设施 (22) 4.1.1 中微子通信系统采用的中微子波束的调制/解调技术23 4.1.2 中微子通信系统采用的中微子波束接收 (24) 第五章中微子通信系统的优越性 (24)

5.1 频带宽,容量大可以高速率工作 (25) 5.2 有足够强的穿透能力 (26) 5.3 抗干扰性强,不受无线电频段电磁波等的干扰 (26) 5.4 安全可靠,有良好的传输保密性能 (27) 5.5 有极高的有效性,可全天候工作 (28) 5.6 特别适于宇宙空间的通信 (28) 第六章中微子通信技术在地球范围内外的应用 (29) 6.1 中微子通信技术在地球范围之外的应用 (29) 6.2 中微子通信技术在地球范围内的应用 (31) 6.2.1 各类陆地中微子通信网络 (31) 6.2.2 在上空、水下和地下岩层中间的中微子通信网络 .. 31 参考文献 (32)

“隐形人”中微子“现身”.doc

“隐形人”中微子“现身” 作者:黄订 来源:《发明与创新(学生版)》2012年第06期 2012年3月8日,973计划项目首席科学家,大亚湾中微子实验国际合作组王贻芳在北京宣布:大亚湾中微子实验发现了一种新的中微子振荡,并且测量到了其振荡几率。这一消息的发布,整个物理学界顿时热血沸腾,意味着人类了解宇宙的旅程又进了一步。 中科院理论物理所研究员李淼称,这是一个诺贝尔奖级别的成果,因为对中微子振荡前两种模式的研究都获得了诺贝尔奖。并且美国杰佛逊国家加速器实验室副主任罗伯特·麦克欧文说,这是中国本土迄今为止最重要的物理学成果。 1930年,在研究β衰变(中子在衰变成质子和电子)时,发现了能量会出现亏损。当时物理学上著名的哥本哈根学派鼻祖尼尔斯·玻尔据此认为,β衰变过程中能量守恒定律失效。 1931年春,国际核物理会议在罗马召开,当时世界最顶尖的核物理学家汇聚一堂,其中有海森堡、泡利、居里夫人等。泡利在会上提出,β衰变过程中能量守恒定律仍然是正确的,能量亏损是因为中子作为一种大质量的中性粒子,在衰变过程中变成了质子、电子和一种质量小的中性粒子,正是这种小质量粒子将能量带走了。 泡利预言的这个窃走能量的“小偷”就是中微子。1933年这种粒子正式命名为中微子,1956年才被观测到。 中微子被发现后,科学家们就将其称为“是一件令人兴奋的真正的科学奇谈”。中微子是构成物质世界的基本粒子之一,与其他粒子相比,它个性十足,不带电,质量极小,几乎不与其他物质作用,在自然界中广泛存在。 太阳内部核反应产生大量中微子,每秒钟通过我们眼睛的中微子数以十亿计。中微子能以光速贯穿地球如入“无物之境”,且不带来任何影响,因此被称为“幽灵粒子”或者“鬼粒子”,有的人也把它称为“隐身人”。 在100亿个中微子中只有一个会与物质发生反应,这使得它的检测非常困难,以致于在1956年才被观测到。这项试验由美国物理学家弗雷德里克·莱因斯完成。 中微子是一种难以捉摸的基本粒子,有三种类型,即电子中微子、μ(缪)中微子和τ(涛)中微子。1968年,美国物理学家雷蒙德·戴维斯首次发现,来自太阳的电子中微子数目比理论预言的要少。难道中微子在飞行的过程中消失了?这个现象,就被称作“太阳中微子消失之谜”。

中微子研究进程及未来实验研究

中微子研究进程及未来实验研究 中微子研究已有漫长的历史。从泡利1930年提出存在中微子的假说,迄今已有85年。从首次探测到中微子算起,也有60年历史。因为中微子难以探测,起初发展较为缓慢。下面由学术堂为大家整理出一篇题目为“中微子研究进程及未来实验研究”的物理史论文,供大家参考。 原标题:中微子研究的历史与未来 中微子研究已有漫长的历史。从泡利1930年提出存在中微子的假说,迄今已有85年。从首次探测到中微子算起,也有60年历史。因为中微子难以探测,起初发展较为缓慢。1998年日本超级神冈实验发现中微子振荡,迎来了中微子研究的黄金时代。各种研究蓬勃发展,美国甚至停掉了除大型强子对撞机以外的其他大型实验,将粒子物理研究的主要精力放在了中微子上。本文将简要回顾中微子研究的历史,并介绍现在和未来的中微子实验研究。 一、发现中微子 中微子最显着的特点就是几乎不与物质相互作用,因而穿透能力强,同时也使得探测非常困难。

我们身边的中微子其实非常多,例如一个典型的核反应堆每秒钟产生6万亿亿个中微子,每秒钟有3亿亿个太阳中微子穿过每个人的身体,宇宙大爆炸的残余中微子更是在整个宇宙空间内多达330个每立方厘米。大多数核过程都会产生中微子,例如宇宙线轰击大气、岩石的天然放射性、超新星爆炸,等等,连每个人都会因体内的钾40衰变而每天产生4亿个中微子。 这些中微子几乎自由地穿行,本身不能被探测,只有极少的一部分会被探测器捕获,变成可观测的粒子,因此现代的大型中微子实验动辄上万吨。以江门中微子实验为例,2万吨液体闪烁体每天只能探测到60个反应堆中微子,4个大气中微子,1个地球中微子,以及90个硼8太阳中微子。与之相比,作为本底的宇宙线则有10万个,这还是将探测器放到地下700米,宇宙线流强降低了20万倍后的结果。 自从泡利预言中微子后,人们尝试了许多方法来寻找它,其中包括王淦昌1941年提出的K电子俘获方法,美国人阿伦用它得到了中微子存在的证据。但直到1956年,才由莱因斯(F. Reines)和柯温(C.Cowan)首次直接探测到中微子,莱因斯因此获得了1995年的诺贝尔奖。 莱因斯是一名理论物理学家,他加入了曼哈顿项目,在费曼(R.

中微子理论学习小结

中微子振荡与轻子混合模型 在解决太阳中微子问与大气中微子问题中,中微子振荡理论被提出并被实验验证—中微子存在微小质量并且味态间存在混合,从而使中微子在运动过程中发生味道转换。费米子可由两种基矢描述,一种是描述给定粒子质量的质量本征态,另一种是由规范相互作用定义的粒子的味道。中微子振荡意味着其味态与质量本征态(标准模型中中微子的质量本征态与夸克和带电轻子的质量本征态定义不同;由于SM中中微子质量为零,其质量本征态由弱相互作用本征态区分)并不匹配。 中微子的物理图像目前并不足够清晰—目前对于中微子的基本图像是在轻中微子(质量在sub-eV量级)其混合模式是双大一小的结构。在弱相互作用中只有左手手征分量场参与。在标准模型中无法解释其质量混合,解释其质量需要扩展标准模型加入新的手征场或标量场。在带电轻子与夸克中,质量结构由Froggatt-Nielsen机制支配;对于低能中微子,目前有一些解释其质量的机制,例如通过引入一个较大质量的中微子的see-saw机制,然而直接实验验证高能中微子存在困难;另外中微子质量是狄拉克质量还是马约拉纳质量目前还不清楚,导致模型构造不同。 根据目前观测到的关于PMNS混合模式,味道对称性可能解释中微子质量与混合角。其中对于TriBimaximal混合,离散群被用于理论框架;特别是利用有限阶非阿贝尔分立对称群可以得到满足一定对称性的中微子质量矩阵。 PMNS矩阵 假设由W玻色子作为中间粒子的中微子与带电轻子之间的耦合由标准模型正确地描写,其中包括了对于轻子混合的考虑。这些耦合作用可以用下面的拉格朗日量描述: 在扩展标准模型中,3×3混合矩阵是酉矩阵(Unitary Matrix),这是一个较为合理的假设。 经过矩阵参数化,可以证明PMNS矩阵可以写成如下形式,其中包含混合角与复相(中微子的混合角相比夸克而言大很多) 但是如果存在惰性中微子(不与W或者Z玻色子耦合的中微子),那么存在N>3的中微子质量本征态,并且轻子混合矩阵U是酉矩阵并且是N×N的,此时上面的3×3矩阵只是一个子矩阵,并且不是酉矩阵。

浅谈中微子的质量问题

浅谈中微子的质量问题 在物质基本组元的大家庭里,中微子属于轻子类,在其家族是个重要且具有特色的成员之一。从对中微子存在的预言存在至今已有近八十年的时间,人们对它的认识是从一无所知到逐渐打开一团团迷雾;对它先从理论上的预测到实验上的一步步的验证或推翻。中微子的质量问题一直是研究中微子的基本且最为重要的问题。在中微子研究的早期根据粒子物理学模型,物理学家一直持有中微子质量为零的观点,但是直到九十年代的几个标志性实验后人们才逐步认识到中微子的质量可能不为零。因此随后对中微子的研究进入了快速发展时期,中微子的质量问题也即中微子的振荡实验已经是当今研究中微子及其相关理论模型的热点问题。中微子静止质量是否为零的研究,已不单单是粒子物理学上的重要课题,更是宇宙学、天体物理学等学科发展的最基本问题,因而具有特别重要的科学意义。 1. 中微子的发现及中微子质量问题的提出 20世纪初物理界遇到一个难解之迷,即:衰变之迷。20年代末物理学家在观, 测衰变时,发现中子衰变为质子和电子,但质子和电子的总能量和动量并不等于, 反应前的中子的能量和动量,而且中子、质子和电子均是自旋为1/2的费米子,如果末态只有质子和电子,总角动量的守恒一定会破坏,而这是所不能允许的。于是奥地利物理学家泡利(W.Pauli)于1930年假定在衰变中有一个质量接近于零的中性费, 米子伴随产生,费米将它定名为中微子。因此根据这个假定衰变的反应式应为: , ,npe,,,, e

中微子的英文neutrino就是英文中性(neutra1)与意大利文中“小”的字尾ino拼成的。正由于泡利提出这种中性的粒子的可能存在,上述的各种问题均得到满意的解释。3年后,费米(E.Fermi)根据泡利的中微子假设,于1933年提出了四分量,衰变理论。该理论不仅成功地解决了,谱形和半衰期等问题,而且还发现了除已知的引力和电 1 力之外还存在第三种力—弱相互作用力。 中微子的存在在理论上是非常确定的。但是,由于中微子与普通物质的相互作用很弱,需要强有力的探测器才能检测到它们的存在。因此,关于中微子的存在则是在中微子预测后的26年后才相继得到实验上的验证。其实在1941年,我国的王77淦昌先生就已建议用原子核的K轨道电子俘获测量原子核的反冲能来证明BeLi 中微子的存在。后来阿伦(J.S.Allen)根据王淦昌先生的建议用实验间接证实了电子中 ,442微子的存在。但由于中微子的反应截面非常小(在低能时约为量级),所以中10cm微子存在的直接实验证据直到1956年才由柯温(C.L.Cowan)和莱茵斯(F.Reines)获得,他们利用反应堆反应产物的β衰变产生的反中微子,观测到了反中微子诱发的反应,从而证实了反中微子的存在。1962年莱德曼(L.Lederman)等人在美国布鲁海文实验室的33GeV加速器上证实了μ子中微子和电子中微子是两种不同的中微子。1975年,一批物理学家在美国的斯坦福直线加速器的正负电子对撞机上发现了轻,子,佩尔(M.L.Perd)等人认为存在子中微子。但直到2000年8月才被实验所证实。, 随后的这几十年里对中微子的存在则是做了更多实验上的验证,而且对中微子问题则是做了更多深层次上的研究。

《中微子振荡》word版

中微子振荡 中微子振荡的概念与中性K子系统中的振荡相似,最早由理论物理学家布鲁诺·庞蒂科夫于1957年提出。

中微子是一种极难被探测到的基本粒子,在微观的粒子物理和宏观的宇宙起源及演化中都极为重要。中微子共有三种类型,它可以在飞行中从一种类型转变成另一种类型,称为中微子振荡。 中微子的前两种振荡模式即“太阳中微子之谜”和“大气中微子之谜”已被实验证实,其发现者凭此获得了2002年诺贝尔奖,但第三种振荡则一直未被发现,甚至有理论预言其根本不存在。 的超级神岗实验(Super Kamiokande)以确凿的证据发现中微子存在振荡现象,即一种中微子在飞行中可以变成另一种中微子,使几十年来令人困惑不解的太阳中微子失踪之谜和大气中微子反常现象得到了合理的解释。中微子发生振荡的前提条件就是质量 测量实验(SNO)实验通过巧妙的设计,证实丢失的太阳中微子变成了其它种类的中微子,而三种中微子的总数并没有减少。同样的结果在KamLAND(反应堆)、K2K(加速器)这类人造中微子源的实验中也被证实。Super-K实验与Homestake太阳中微子实验于2002年获得了诺贝尔奖。 大亚湾中微子实验国际合作组发言人王贻芳2012年3月8日在北京宣布,大亚湾中微子实验发现了一种新的中微子振荡,并测量到其振荡几率。这一重要成果是对物质世界基本规律的一

项新的认识,对中微子物理未来发展方向起到了决定性作用,并将有助于破解宇宙中“反物质消失之谜”。 “大亚湾实验的结果具有极为重要的科学意义。它不仅使我们更深入了解了中微子的基本特性,也决定了我们是否能够进行下一代中微子实验,以了解宇宙中物质-反物质不对称现象,即宇宙中‘反物质消失之谜’。”中国高能物理学会理事长赵光达院士说。 中国科学院高能物理研究所的科研人员2003年提出设想,利用我国大亚湾核反应堆群产生的大量中微子,来寻找中微子的第三种振荡,并提出了实验和探测器设计的总体方案。 大亚湾实验是一个中微子“消失”的实验,它通过分布在三个实验大厅的8个全同的探测器来获取数据。每个探测器为直径5米、高5米的圆柱形,装满透明的液体闪烁体,总重110吨。周围紧邻的核反应堆产生海量的电子反中微子,近点实验大厅中的探测器将会测量这些中微子的初始通量,而远点实验大厅的探测器将负责寻找预期中的通量减少。 在2011年12月24日至2012年2月17日的实验中,科研人员使用了6个中微子探测器,完成了实验数据的获取、质量检查、刻度、修正和数据分析。结果表明中微子第三种振荡几率为9.2%,误差为1.7%,从而首次发现了这种新的中微子振荡模式。 中微子振荡的原因是三种中微子的质量本征态与弱作用本征态之间存在混合,一个电子中微子具有三种质量本征态成份,传

中微子之谜

暗物质的候选粒子 ——中微子之谜 发现过去未知的事物,总是让人很激动,比如20世纪末发现暗物质的存在。天文学家经过多年观测,发现发光星体的质量只占整个宇宙总质量的很小一部分,而大部分质量都属于不发光的暗物质!可是这种神秘的暗物质是由什么粒子构成的,他们却一无所知。多数物理学家猜测,中微子是构成暗物质的最有可能的候选粒子。 这就好比是“用小洞堵大洞——毫不中用”。因为中微子本身也是一种神秘之物,还有大量的谜团未被解开。解开了这些谜团,暗物质之谜说不定也不解自开了。所以,我们还是先了解一下中微子的来龙去脉。 窃取能量的“小偷” 中微子号称宇宙间的“隐身人”。这是因为中微子个头小,不带电,几乎不与任何物质发生作用,具有极强的穿透力,要捕捉它非常不容易。比如,100亿个中微子穿越地球直径那么厚的物质,只有1个会与物质发生反应。所以,尽管宇宙中充斥着大量的中微子,但从预言它的存在到发现它,科学家还是颇费了一番周折。 要说中微子,就不得不提它的“老大哥”——中子。上世纪20年代,科学家发现中子在衰变成质子和电子的时候,能量会出现亏损。亏损的能量到哪里去了?丹麦物理学家玻尔甚至断言,衰变过程中能量守恒定律失效了。 玻尔在物理学界以思维大胆独特著称,可是当他提出能量可以不守恒时,许多物理学家难以接受。这时,奥地利物理学家泡利提出坚持能量守恒定律的一种解释:在中子衰变的过程中,能量守恒定律仍然有效,能量亏损的原因是中子在衰变过程中变成了质子、电子和另一种质量很小的、没有被探测到的中性粒子,正是这种小质量粒子将能量带走了。 泡利预言的这个窃走能量的“小偷”就是中微子。这个解释暂时让大家送了一口气,但在没有探测到中微子之前,物理学家的心头终究还是蒙着一层阴影。1952年,美国科学家终于证实了中微子的存在,它现了原形。 中微子“变形记” 俗话说“摸到了线头儿,就抽到了线球儿”。自从确认有这么一种与物质相互作用极弱的中微子存在之后,科学家发现,中微子其实不止1种,而是3种(分别为电子中微子、μ中微子和τ中微子)。那么中微子是否还有更多种类未被发现呢?根据上世纪90年代在欧洲核子中心正负电子对撞机上的实验结果,中微子最多只有这三类,所以该找到的都已找到了。中微子虽然很难测,但其实在宇宙空间中大量存在,估计每立方厘米就有100个。它们大多数是在宇宙大爆炸早期元素合成的过程中产生的。比如,每4个质子合成1个氦原子核的过程中,就有2个中微子产生。这个元素合成的过程中至今依然在太阳上每时每刻发生,所以今天的太阳对我们来说是身边最大的中微子源。 关于太阳中微子,上世纪发生过重大的“失窃”案:科学家发现,在地球上探测到的中微子数量,远远小于按照标准的太阳模型计算出的中微子数量!这个谜维持了30多年,直到1998年才告破。原来,中微子虽然有三兄弟,但它们之间去可以变来变去,就像《西游记》里的白骨精一样,一会儿变成少女,一会儿变成老妪,一会儿变成少妇。在物理学上,这叫“中微子震荡”。原来,从太阳来的中微子到安达地球时,一部分已经变成了另两种中微子,可是地球上的中微子探测器是专门为探测一种中微子定做的,所以那部分发生变化了的中微子自然就探测不到,“失踪”了。 中微子有无“肉身”? “中微子震荡”不仅证明了三类中微子之间可以相互转化,而且还证明了中微子是有静止质量的,因为没有静止质量,这种震荡就不会发生。而此前的中微子理论一直认为中微子的静止质量为零。

中微子的螺旋度反转

中微子的螺旋度反转 2011年5月出版的P h y s i c sT o d a y杂志上刊登了一篇庆祝著名物理学家M a u r i c eG o l d h a b e r百岁生日的文章,该文的作者是M a u r i c eG o l d h a b e r本人(前美国布鲁克海文国家实验室主任)和他的儿子A l f r e dS c h a r f fG o l d h a b e r(美国纽约大学石溪分校杨振宁理论物理研究所教授).在文章中, G o l d h a b e r父子阐明了粒子的螺旋度和手征性的基本概念,并指出实验上直接和间接观测有质量中微子的螺旋度反转的可能性及实际困难.M a u r i c eG o l d h a b e r出生于1911年4月18日,师从于1935年诺贝尔物理学奖得主J a m e sC h a d-w i c k,对核物理和粒子物理的发展做出过重大贡献,其中包括1958年对电子中微子的螺旋度的测量. 图1 M a u r i c eG o l d h a b e r(1934年) 1957年,实验证明弱相互作用中宇称不守恒,这迅速引起人们对粒子的螺旋度(h e l i c i t y)和手征性(c h i r a l i t y)这两个物理学中的基本概念的普遍关注.简单来讲,螺旋度是指粒子的自旋在其动量方向上的投影,它适用于自旋不为零的玻色子和费米子;而手征性仅适用于费米子,后者通常用四分量的D i r a c旋量场来表示.如果将左手场和右手场定义为手征算符γ5的本征态,其本征值分别为-1和+1,那么手征性即为费米子场在左手场和右手场的投影.手征性之所以重要,是因为绝大多数弱相互作用过程只涉及参与相互作用的轻子和夸克的左手场分量. 对于自旋为1/2的中微子,我们一般将螺旋度和手征性的本征值归一化为±1.若中微子的质量为零,螺旋度和手征性对中微子来说是相同的,而对反中微子是相反的.无质量的中微子是完全极化的,即任何惯性参考系中的观测者都会看到中微子的螺旋度为-1,反中微子的螺旋度为+1.1958年,M a u r i c eG o l d h a b e r及其合作者在布鲁克海文国家实验室设计了一个精妙的实验来直接测量中微子的螺旋度,其结果为-1,这为粒子物理标准模型中的手征相互作用理论奠定了坚实的实验基础. 然而自1998年以来的中微子振荡实验显示,三代中微子具有非简并的静止质量,也就是说至少有两种中微子的质量不为零.目前正在进行的大亚湾反应堆中微子实验,就是通过观测来自核反应堆的反电子中微子的振荡现象来确定最小的中微子混合角.如果我们转换到有质量中微子的静止参考系中,那么螺旋度是没有定义的.对于一个螺旋度为负的有质量的中微子,其运动的速度必然小于光速,因此我们总可以找到一个比中微子的运动速度还快的惯性参考系.在这个参考系内,中微子的相对运动速度反向,而自旋方向不变,其螺旋度就会由负反转为正.下面我们讨论用三种不同的方法来直接或间接观测有质量中微子的螺旋度反转:第一种办法是用高速运行的电子从后面追上运动的中微子来直接探测中微子的螺旋度反转.假设中微子具有较低的能量E=100k e V,并取其静止质量为m=10-2e V,那么相应的L o r e n t z因子γ=E/m=1/1-β2≈107非常大,或者说中微子的速度很高υ=βc≈c(1-10-14),其中c为真空中的光速.要想追上中微子,电子必须被加速到能量约为10T e V,这远远超出了当前所提出的电子加速器的能量范围.即使将来的电子加速器能够达到如此高的能量,实际上也存在一个很大的困难,即电子和中微子运动方向的夹角必须小于10-7弧度,否则电子速度在中微子速度方向上的分量会太小而导致不能追上中微子.因为如此小的夹角使得满足条件的电子的相空间异常小,所以追上中微子的可能性也会极小.若中微子与电子的运动方向有很明显的夹角,则中微子的速度在电子运动方向上的分量很小,这样电子岂不是更容易追上中微子?在这种情况下,当电子追上中微子的时候,在电子的静止参考系中,我们会观察到中微子的横向运动速度是十分接近光速的,所以中微子的螺旋度仍为负.此时,观测到中微子螺旋度为正的概率是1/γ,这里γ为中微子在电子的静止参考系中的L o r e n t z因子.再退一步讲,若中微子的螺旋度已由负反转为正,对于D i r a c中微子来讲,螺旋度为正的中微子几乎不参与弱相互作用.中微子若是M a j o r a n a粒子,即粒子是其自身的反粒子,螺旋度为正的中微子也参与弱相互作用,但是其与电子的反应截面会随着质心能减小而迅速减小.当电子从后面追上中微子时,它们之间的相对速度会非常小,这导致探测中微子的螺旋度反转变得十分困难. 第二种办法是探测弱相互作用中产生的螺旋度为正的中微子分量.我们知道,带电流弱相互作用只涉及左手费米子场.对于无质量的粒子,特定的手征态对应着特定的螺旋度.然而对于有质量的粒子,特定的手征态却是不同螺旋度的态的线性叠加.举例来说,我们考虑一个原子核俘获一个内层电子后释放出一个中微子.虽然只有左手电子场参与相互作用,但是电子可以看作是静止的,其螺旋度是没有定义的.因此,反应产生的中微子必然具有很小的螺旋度为正的分量.我们可以用另外一个原子核来俘获这个中微子,其中的螺旋度为正的分量主要对应着右手场.中微子若是D i r a c粒子,其右手场是不与原子核相互作用的.中微子若是M a j o r a n a粒子,其右手场像反中微子一样参与弱相互作用,因此整个过程好比是探测中微子-反中微子振荡.换句话说,我们想要探测这样的中微子束流中极小的螺旋度为正的分量,就相当于探测其中占有小于1/γ2≈10-14比例的反中微子.实际上,R a y m o n d D a v i s曾在1955年做过在核反应堆中微子束流中寻找中微子

科学家发现“中微子”即灵魂

科学家发现“中微子”即灵魂 日期:2012-3-28 8:44:49 发布:淡泊明志评论:7 点击:882 从七十年代到八十年代,根据相对论与量子力学而发展的新物理学,在各方面都有卓越的成就,例如:宇宙大爆炸源起学说及证据的发现;粒子的发现:四度至十一度空间的发现:超光速的发现:无限多元超级宇宙的发现;医学进入四度空间,太空探险船探测土星木星:生命起源之迷揭晓---各种成就美不胜收,而这许多新科学的发现,几乎每一件都可以成为佛经奥秘的解释和旁证! 几十年前,物理学家发现了微中子,微中子比电子小二十至八百倍不等,它是一种无形无体的虚无的一种能,它能穿透任何物质,美国科学家观测了三十多年,发现没有一粒微中子衰变,不衰变就是不死亡,人体全身每个细胞都有微中子,如果将这些微中子连接起来,自然也构成一个物质躯体的形象,这就是佛经中讲到的中阴身,中阴身就是微中子等类非物质的能。在电影聊斋中,我们看到鬼魂对有形的物质来去自如,实质就是这种可以任意穿透一切物质的微中子所特有的物理现象,从那时起,世界尖端科学终于找到了众生都有一个永生不死的可以转位的能量---灵识。佛门中有修行的人,懂得怎样使脑波集中,使中阴身不散不乱,可以穿越三界或多度时空。但一般人利欲熏心,迷了本性,脑波不会集中,也因拼命吃肉吃荤,甚至酒色无度,肉体疾病丛生,死后中阴身散尽,但是有些心愿未了的人,可能挂念子孙或伴侣,他的中阴身就不会立时散尽,可能仍有那一点未了的心愿,维持微中子不散,所以会有鬼魂来看亲人的事发生。我的老师讲过这样一件事: “我现在的住宅,刚搬来时,白天也能见到一个瘦小老年男人,不停吐口沫,晚上见到-—个肥胖的妇女,笑容满面,到我的房中,亲热地称我为儿子。我知道他是异物,但没有害怕,于是就念佛、念咒,这异物并无恶意,说是来看看故居,又说很喜欢我能照顾这房子,以后就再也没出现了,我记下了他们的面貌和衣着打扮,访问附近的老人,一提邻居就知道,说那是房子从前的主人,夫妇都是医生,已经死了十多年了。 也有些人因悲苫和冤屈、冤魂也会不散,直到申冤后才散去,中阴身能维持很久远的年代,世人大多数不学佛、不懂佛理,不知如何保护自己的中阴身,他们不守戒,不能定慧见性,没有孝行贤德,也没有慈善之举,庸庸碌碌,在名利酒肉和**中享受,有些人杀生无数以牟利或饱口腹,更有害人及罪犯,平时做事奸诈阴险、不相信佛说宇宙中有因果报应的规律,这些人的肉体死亡之后,他们身上的微中子没有心力的维系,很快就散了,佛经说随风飘荡,依草附木,任何一个人,不管他地位有多高,物质有多少,破了佛说的根本戒,微中子就破碎,这是佛的智慧,说破了宇宙运动法则的天机,世人不识宝! 宇宙中的自然规律是决不会因为你不信而减少惩罚。 这些罪业深重的人,微中子有—种被污染的场质相近的空间立刻吸过去,因而这些中阴身有的到了黑洞,有的到了冰山,有的到了火山,有的因受业力的反弹而感觉到报应的痛苦,有些屠户死后,感觉到**刀剐万刀剁,有的象被投身于油锅炸酥般的痛苦,种种痛苦都是自己恶业幻化,阎罗天子是维持宇宙中一切平衡的超自然力量,他以—种能量形式存在于另一时空。凡是恶人无非就是自我心太重、自我越重识力越无明,不能选择前途,死后随恶业力的反弹,转猪狗牛羊、鸡鸭鱼虫……而不知。 修行人识力光明清楚,念佛不辍,使自己的中阴身的微中子聚会不散,再加多善行功德,获得宇宙中善果的报应,得佛菩萨超级大愿力能量接引,于是进入光明永恒的极乐世界! 大家应知佛学是至善圆满的教育,佛学中的一切学问,建基于无上的智慧,佛学对宇宙的认识是非常深入独到了,它是符合超级宇宙原理的,世界著名的物理学家威斯柯夫说过:“在科学上几乎每一件事都是超过你直接经验的” 今天活在世上的每个人,都不应该以主观经验去看待宇宙,对待人生,否则你将面临六道轮尘的选择,千年铁树花开易,一失人身在复难!我们应该认真至诚的去研究和接受佛学的教育,要搞清佛理,有些人每天烧香拜佛,但做事还少不了缺德,这些人不懂得佛学道理,更不了解因果规律是宇宙的重要法则,这些人以我为中心,以自私自利为人生的准则,他们不懂命由我立,这些人死后,是难逃恶报的!