食品化学-第十一章 食品添加剂

第11章食品添加剂

11.1 概述

11.1.1 食品添加剂的定义

许多国家将加入食品中的一些成分分成以下4类:(1)正常的配料(Normal ingredients);(2)操作助剂(Processing aids);(3)食品添加剂(Food additives);(4)污染物(Contaminants)。正常的配料一般是指能单独作为食品食用的那些配料。操作助剂在加工过程中使用,一般不残留在最终的食品中。污染物是指农药的残留物、加工和包装过程中化学和微生物的污染等。

我国《食品卫生法》规定食品添加剂的定义是:为改善食品品质和色、香、味以及防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。食品添加剂是有目的,直接加入食品中去的物质,这区别于食品操作助剂和污染物。使用食品添加剂的目的是为了保持食品质量、增加食品营养价值、保持或改善食品的功能性质、感官性质和简化加工过程等。

联合国的食品法规委员会(Codex Alimentarius Commission CAC)关于食品添加剂的定义是:食品添加剂是不作为一种正常的食品食用和不作为一种典型的食品配料正常使用的对人体安全的物质,此种物质具有营养价值或不具有营养价值,为了在食品的制造、加工、制备、处理、装罐、包装、运输或保持中达到一个技术上(包括感官上)的目的,有意识地将此种物质加入食品,同时直接或间接地导致(或有理由预期会导致)它和它的副产物成为食品的一种组分或者影响食品的特性。

因此,CAC下设的食品添加剂委员会提出:使用的食品添加剂必须证明是安全的,它们必须有确切的规格和能提供下述四种功能之一或几种:(1)保持营养质量;(2)为具有特殊膳食需求的食品消费群体提供某种必需的配料;(3)有助于保持食品质量或改进食品感官品质;(4)提供一种操作助剂。

食品添加剂法规特别禁止用添加剂来掩盖食品的缺陷,欺骗消费者,损害消费者利益。此外,在采用合理工艺及良好管理的条件下,生产的食品能获得类似于有添加剂的效果,就不应使用添加剂。

11.1.2 食品添加剂的分类

食品添加剂按其来源可分为两类:(一)从动植物或微生物中提取的天然食品添加剂。(二)利用各种化学反应合成的食品添加剂。目前开发的重点是天然食品添加剂。按添加剂的功能和用途分类,根据我国食品添加剂分类和代码(GB12493-90),将食品添加剂分为20个大类。它们是:1、酸度调节剂 2、抗结剂 3、消泡剂4、抗氧化剂5、漂白剂6、膨松剂7、胶姆糖基础剂 8、着色剂 9、护色剂 10、乳化剂11、酶制剂12、增味剂13、面粉处理剂14、被膜剂 15、水分保持剂16、营养强化剂17、防腐剂18、凝固剂19、甜味剂20、增稠剂。

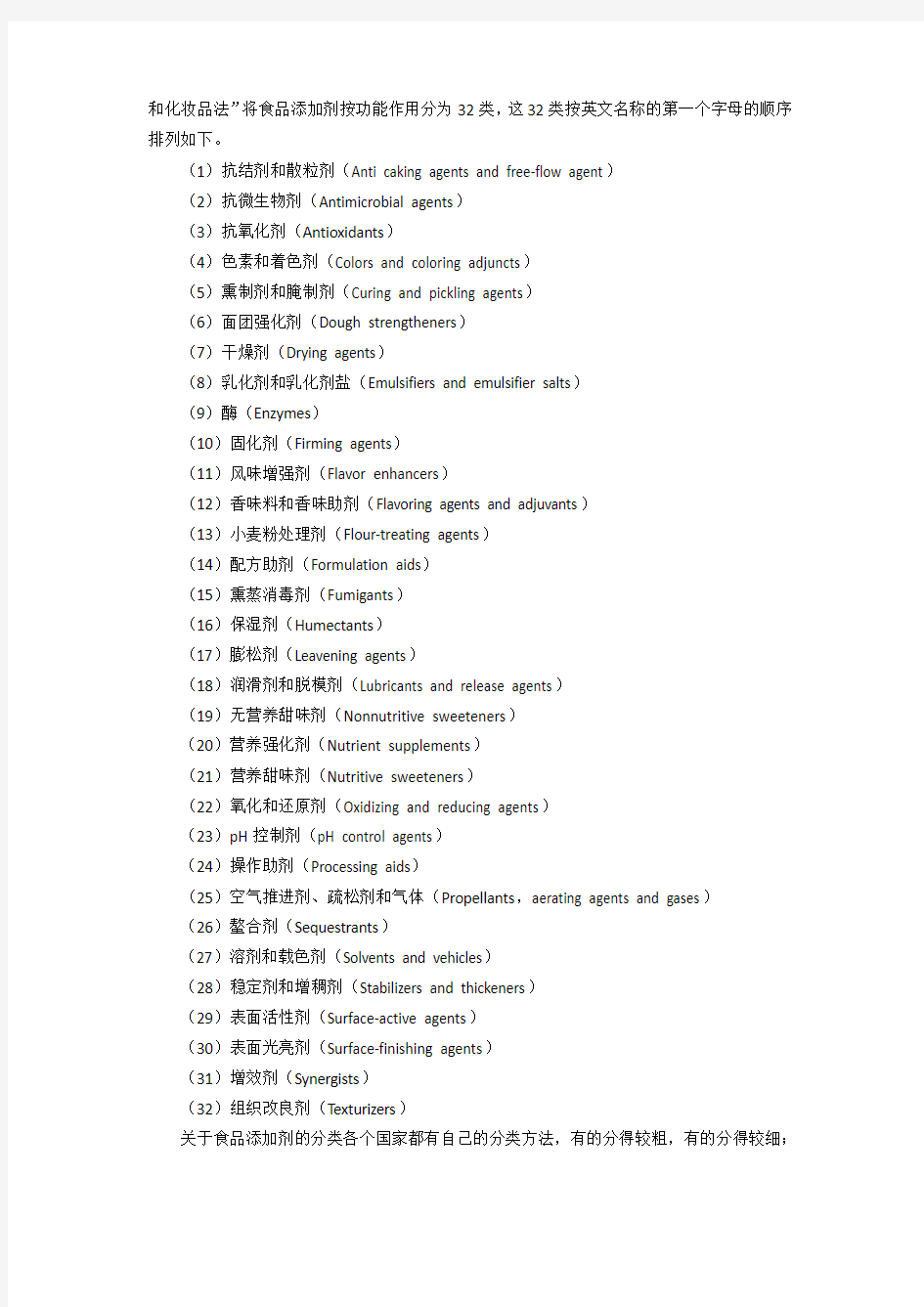

如同食品添加剂的定义,目前还没有公认一致的食品添加剂的分类。美国的“食品药品

和化妆品法”将食品添加剂按功能作用分为32类,这32类按英文名称的第一个字母的顺序排列如下。

(1)抗结剂和散粒剂(Anti caking agents and free-flow agent)

(2)抗微生物剂(Antimicrobial agents)

(3)抗氧化剂(Antioxidants)

(4)色素和着色剂(Colors and coloring adjuncts)

(5)熏制剂和腌制剂(Curing and pickling agents)

(6)面团强化剂(Dough strengtheners)

(7)干燥剂(Drying agents)

(8)乳化剂和乳化剂盐(Emulsifiers and emulsifier salts)

(9)酶(Enzymes)

(10)固化剂(Firming agents)

(11)风味增强剂(Flavor enhancers)

(12)香味料和香味助剂(Flavoring agents and adjuvants)

(13)小麦粉处理剂(Flour-treating agents)

(14)配方助剂(Formulation aids)

(15)熏蒸消毒剂(Fumigants)

(16)保湿剂(Humectants)

(17)膨松剂(Leavening agents)

(18)润滑剂和脱模剂(Lubricants and release agents)

(19)无营养甜味剂(Nonnutritive sweeteners)

(20)营养强化剂(Nutrient supplements)

(21)营养甜味剂(Nutritive sweeteners)

(22)氧化和还原剂(Oxidizing and reducing agents)

(23)pH控制剂(pH control agents)

(24)操作助剂(Processing aids)

(25)空气推进剂、疏松剂和气体(Propellants,aerating agents and gases)

(26)螯合剂(Sequestrants)

(27)溶剂和载色剂(Solvents and vehicles)

(28)稳定剂和增稠剂(Stabilizers and thickeners)

(29)表面活性剂(Surface-active agents)

(30)表面光亮剂(Surface-finishing agents)

(31)增效剂(Synergists)

(32)组织改良剂(Texturizers)

关于食品添加剂的分类各个国家都有自己的分类方法,有的分得较粗,有的分得较细;

食品添加剂在开发和应用过程中,它的分类也不断地变动和完善。例如,欧洲共同体曾将食品添加剂分为9类,而日本将食品添加剂分为25类。FAO/WHO于1984年曾将食品添加剂细分为95类,而于1994年又改为40类。

11.1.3 食品添加剂的作用

食品添加剂的作用很多,基本可以归结为以下几个方面:

(1)增加食品的保藏性能,延长保质期,防止微生物引起的腐败和由氧化引起的变质。

(2)改善食品的色香味和食品的质构如色素、香精、各种调味品、增稠剂和乳化剂等。

(3)有利于食品的加工操作,适应机械化、连续化大生产。如用葡萄糖酸内酯作为豆腐凝固剂,有利于大规模生产安全、卫生的盒装豆腐。

(4)保持和提高食品的营养和保健价值。如营养强化剂、食品功能因子等。

11.1.4 食品添加剂在食品中的应用

现代食品工业的发展已离不开食品添加剂,当前食品添加剂已经进入到粮油、肉禽、果蔬加工等各个领域,也是烹饪行业必备的配料,并已进入了家庭的一日三餐。如:方便面中含有BHA、BHT等抗氧化剂,海藻酸钠等增稠剂,味精、肌苷酸等风味剂,磷酸盐等品质改良剂。豆腐中含有凝固剂:CaCl2、MgCl2、CaSO4、葡萄糖酸-δ-内酯,消泡剂单甘酯等。酱油中含有防腐剂:如尼泊金酯、苯甲酸钠;含有食用色素酱色等。饮料中含有酸味剂,如柠檬酸;甜味剂,如,甜菊苷、阿斯巴甜;香精,如,桔子香精;色素,如,胭脂红、亮蓝、柠檬黄、β-胡萝卜素等。冰淇淋中含有乳化剂:如聚甘油脂肪酸酯、蔗糖酯、Span、Tween、单甘酯等;增稠剂:明胶、CMC、瓜尔豆胶;还含有色素、香精、营养强化剂等。面包中含有酵母食料:NH4Cl、CaCO3、MgSO4、CaHPO4、Vc等,含有面粉改良剂:溴酸钾、过硫酸铵、二氧化氯、脲叉脲、Vc等,含有乳化剂:吐温-60、琥珀酸单甘油酯、硬脂酸乳酸钠等。从某种意义上讲,没有食品添加剂,就没有近代的食品工业。

11.1.5 食品添加剂的安全性和卫生管理

(一)食品添加剂的安全性

食品添加剂的使用存在着不安全性的因素,因为有些食品添加剂不是传统食品的成分,对其生理生化作用我们还不太了解,或还未作长期全面的毒理学试验等。

有些食品添加剂本身虽不具有毒害作用,但由于产品不纯等因素也会引起毒害作用。这是因为合成食品添加剂时可能带进残留的催化剂、副反应产物等工业污染物。对于天然的食品添加剂也可能带入我们还不太了解的动植物中的有毒成分,另外天然物在提取过程中也存在化学试剂或被微生物污染的可能。早期使用的从煤焦油中合成的数十种色素,现在大多被发现具有致癌性而禁止使用,1955年日本森永乳业公司由于使用了带有砷的添加剂,而使食用该乳粉的12131个婴儿中毒,130个婴儿死亡。所以对食品添加剂的生产和使用必须进行严格的卫生管理。

任何一种新食品添加剂都应对其进行毒理学评价,我国卫生部公布了《食品安全性毒理学评价程序》,分为四个阶段:

第一阶段急性毒性试验。

第二阶段蓄积毒性试验,致突变试验及代谢试验。

第三阶段亚慢性毒性试验(包括繁殖,致畸试验)。

第四阶段慢性毒性试验(包括致癌试验)。

急性毒性试验是指给予一次较大的剂量后,对动物产生的作用进行判断。通过急性毒性试验可以考查摄入该物质后在短时间内所呈现的毒性,从而判断对动物的致死量(LD)或半数致死量(LD50)。半数致死量是通常用来粗略地衡量急性毒性高低的一个指标。是指能使一群试验动物,中毒死亡数达到一半所需的剂量,其单位是毫克/千克(体重)。对于食品添加剂来说,主要采用经口服的半数致死量。受试物质的毒性分级如表11-1。

表11-1 经口服半数致死量与毒性分级 (单位:mg/kg)

毒性级别LD50大白鼠毒性级别LD50大白鼠

极剧毒< 1 低毒501~5000

剧毒1~50 相对无毒5001~15000

中毒51~500 实际无毒>15000

慢性毒性试验是指少量受试物质长期作用下所呈现的毒性,从而可确定受试物质的最大无作用量和中毒阈剂量。慢性毒性试验在毒理研究中占有十分重要的地位,对于确定受试物质能否作为食品添加剂使用具有决定性的作用。最大无作用量(MNL)又称最大无效量、最大耐受量或最大安全量,是指长期摄入该物质仍无任何中毒表现的每日最大摄入剂量,其单位是毫克/公斤(体重)

(二)食品添加剂的卫生管理

为了确保人民的身体健康,防止食品中有害因素对人体的危害,我国政府对食品添加剂的生产、销售和使用都进行了严格的卫生管理。如颁布有《食品添加剂卫生管理办法》、《食品添加剂质量标准》、《食品添加剂使用卫生标准》。

食品添加剂使用卫生标准中明确指出了允许使用的食品添加剂品种、使用的目的(用途)、使用的食品范围、以及在食品中的最大使用量或残留量。有的还注明使用方法。

标准是以食品添加剂使用情况的实际调查和毒理学评价为依据而制定出的。对某种食品添加剂来说,其制定标准的一般程序如下:

(1)由动物毒理学试验确定最大无作用剂量(MNL)。

(2)从动物毒理学试验结果,确定人体每日允许摄入量(ADI)。人体和动物存在差异,故应定出一个合理的系数,一般把动物的最大无作用剂量(MNL)除以100(安全系数),求得人体的每日允许摄入量。

(3)将ADI乘上平均体重就得到一个人的每日允许摄入总量。根据膳食调查及添加剂

实际使用情况的调查,确定某种添加剂在食品中的最大使用量和允许使用的食品范围,计算出每人可能摄入该添加剂总量,该量必须小于按ADI计算的日允许摄入总量,否则必须重新规定最大使用剂量或食品范围。

因此,消费者对食品添加剂的安全性应该有一个全面的正确认识,目前允许使用的食品添加剂虽不能宣称绝对安全,但都是经过严格的毒理学试验的,只要依法严格执行《食品添加剂的卫生使用标准》安全还是可以得到保证的。

11.2 防腐剂

自从人类食物有了剩余,就有了食品保藏的问题,自古以来人们就常采用一些传统的保藏方法来保存食物,如:晒干、盐渍、糖渍、酒泡、发酵等。现在更是有了许多工业化的和高技术的方法如:罐藏、脱水、真空干燥、喷雾干燥、冻冻干燥、速冻冷藏、真空包装、无菌包装、高压杀菌、电阻热杀菌、辐照杀菌、电子束杀菌等。在下列情况下我们有时考虑采用化学防腐剂,①当一些食品不能采用热处理方法加工时;②作为其他保藏方法的一个补充以减轻其他处理方法的强度,同时使产品的质构、感官或其他方面的质量得到提高。

防腐剂是具有杀死微生物或抑制其增殖作用的物质,或者说是一类能防止由微生物所引起的食品腐败变质,延长食品保存期的物质。防腐剂可以分为狭义上的防腐剂即主要起抑菌作用的防腐剂和主要起杀菌作用的杀菌剂。然而这两类物质很难有明确的界线。

根据防腐剂的来源和组成可分为化学合成的和天然的、有机的和无机的。有机的防腐剂主要有:苯甲酸及其盐类、山梨酸及其盐类、对羟基苯甲酸酯类、丙酸及其盐类等。无机的防腐剂主要指二氧化硫及亚硫酸盐类、亚硝酸盐等。

对防腐剂的要求是具有显著的杀菌或抑菌作用,但又不影响人体胃肠道正常的微生物菌群。还要求用量少,不影响食品的品质和感官性状等。

由于化学防腐剂使用方便、成本极低就目前条件下还有相当广泛地应用。

11.2.1 防腐剂简介

常用的化学防腐剂包括盐、糖和酸,它们自古代起就开始应用于食品加工和保藏,目前仍有一定的应用。这里主要对我国目前允许使用的有机弱酸类化学防腐剂作简单介绍,目前常用的主要有:苯甲酸类、山梨酸类、丙酸类、尼泊金酯类、脱氢醋酸和双乙酸钠等。

(一)苯甲酸及其钠盐

苯甲酸又称为安息香酸,天然存在于蔓越橘、洋李和丁香等植物中。

纯品为白色有丝光的鳞片或针状结晶,质轻,无臭或微带安息香气味,比重为1.2659,沸点249.2℃,熔点121~123℃,100℃开始升华,在酸性条件下容易随同水蒸气挥发,微溶于水,易溶于乙醇。由于苯甲酸难溶于水,一般在应用中都是用其钠盐。加入食品后,在酸性条件下苯甲酸钠转变成具有抗微生物活性的苯甲酸。苯甲酸及苯甲酸钠的溶解度见表11-2。

表11-2 苯甲酸及苯甲酸钠的溶解度

溶剂温度/℃苯甲酸(克/100ml溶剂)苯甲酸钠(克/100ml溶剂)

水25 0.34 50

水50 0.95 54

水95 6.8 76.3

乙醇25 46.1 1.3

苯甲酸作为食品防腐剂被广泛地使用,pH3时抑菌作用最强,在pH5.5以上时,对很多霉菌和酵母菌没有什么效果,抗微生物活性的最适pH范围是2.5~4.0。因此,它最适合使用于像碳酸饮料、果汁、果酒、腌菜和酸泡菜等食品。在pH4.5时对一般微生物的完全抑制的最小浓度为0.05~0.1%。苯甲酸对酵母和细菌很有效,对霉菌活性稍差。

我国食品添加剂卫生使用标准GB2760-86规定:苯甲酸允许用于酱油、醋、果汁,最大用量为1.0g/kg;用于低盐酱菜、酱类、蜜饯其最大使用量为0.5g/kg;用于碳酸饮料最大使用量为0.2g/kg(以苯甲酸计)。

苯甲酸钠的LD50为2700mg/kg(大白鼠经口)。ADI为0~5mg/kg(以苯甲酸计)。苯甲酸进入机体后,大部分在9~15小时内与甘氨酸化合成马尿酸,剩余部分与葡萄醛酸结合形成葡萄糖苷酸,并全部从尿中排出(图11-1)。用C14示踪试验证明,苯甲酸不会在人体内蓄积,由于解毒过程在肝脏中进行,因此苯甲酸对肝功能衰弱的人可能是不适宜的。

图11-1 苯甲酸与甘氨酸结合成易于排泄的马尿酸

(二)山梨酸及其钾盐 Sorbic Acid and Potassium Sorbate

山梨酸的化学名称为己二烯-[2,4]-酸,又名花楸酸(图11-2)。1859年从花揪浆果树的果实(Rowanberry tree fruit)中首次分离出山梨酸,它的抗微生物活性是在1939~1949被发现的。山梨酸为无色针状结晶,无嗅或稍带刺激性气味,耐光,耐热,但在空气中长期放置,易被氧化变色而降低防腐效果。沸点228℃(分解),熔点133~135℃,微溶于冷水,而易溶于乙醇和冰醋酸,其钾盐易溶于水。山梨酸及山梨酸钾的溶解度见表11-3。

图11-2 山梨酸

表11-3 山梨酸及山梨酸钾的溶解度

溶剂温度(℃)山梨酸(g/100ml)山梨酸钾(g/100ml)

水20 0.16 138

水100 3.8

乙醇(95%)20 14.8 6.2

丙二醇20 5.5 5.8

乙醚20 6.2 0.1

植物油20 0.52~0.95

山梨酸对霉菌、酵母菌和好气性菌均有抑制作用,但对嫌气性芽孢形成菌与嗜酸杆菌几乎无效。其防腐效果随pH值升高而降低。山梨酸能与微生物酶系统中巯基结合,从而破坏许多重要酶系,达到抑制微生物增殖及防腐的目的。一般而言,pH高至6.5时,山梨酸仍然有效,这个pH值远高于丙酸和苯甲酸的有效pH范围。然而一些霉菌在山梨酸浓度高达5300mg/kg时仍然能够生长,并且可将山梨酸降解产生1,3-戊二烯,使食品带有烃那样的气味。

山梨酸阈值较大,在使用浓度(最高达重量的0.3%,即3000mg/kg)时,对风味几乎无影响。山梨酸是一种不饱和脂肪酸,在机体内正常地参加代谢作用,氧化生成二氧化碳和水,所以几乎无毒。FAO/WHO专家委员会已确定山梨酸的每日允许摄人量(ADI)为25mg /kg体重。山梨酸及它的钠、钾和钙盐已被所有的国家允许作为添加剂使用。

山梨酸的使用方法有直接加入食品,涂布于食品表面或用于包装材料中。我国规定的使用标准是:用于酱油、醋、果酱最大使用量为1.0 g/kg,酱菜、酱类、蜜饯、果冻最大使用量为0.5 g/kg,果蔬、碳酸饮料为0.2 g/kg,肉、鱼、蛋、禽类制品为0.075 g/kg。(均以山梨酸计)。

(三)对羟基苯甲酸酯类(p-hydroxybenzoate alkyl ester)

图11-3羟基苯甲酸酯类

对羟基苯甲酸酯(图11-3)又叫尼泊金酯类,是食品、药品和化妆品中广泛使用的抗微生物剂。我国允许使用的是尼泊金乙酯和丙酯。美国许可使用对羟基苯甲酸的甲酯、丙酯和庚酯。对羟基苯甲酸酯为无色结晶或白色结晶粉末,几乎无嗅,稍有涩味。难溶于水,可溶于氢氧化钠溶液及乙醇、乙醚、丙酮、冰醋酸、丙二醇等溶剂。溶解度及熔点见表11-4。

表11-4 对羟基苯甲酸酯类的物理性质

溶解度(g/100g)尼泊金酯熔点(℃)

乙醇中水中尼泊金乙酯116~118 75 0.17

尼泊金丙酯95~98 95 0.05

尼泊金丁酯69~72 210 0.02

对羟基苯甲酸酯类对霉菌、酵母和细菌有广泛的抗菌作用。对霉菌、酵母的作用较强,但对细菌特别是对革兰氏阴性杆菌及乳酸菌的作用较差。对羟基苯甲酸酯在烘焙食品、软饮料、啤酒、橄榄、酸、果酱和果冻以及糖浆中被广泛使用。它们对风味几乎无影响,但能有效地抑制霉菌和酵母(0.05%~0.1%,按重量计)。随着对羟基苯甲酸酯的碳链的增长,其抗微生物活性增加,但水溶性下降,碳链较短的对羟基苯甲酸酯因溶解度较高而被广泛地使用。与其他防腐剂不同,对羟基苯甲酸酯类的抑菌作用不象苯甲酸类和山梨酸类那样受pH 的影响。在pH7或更高时,对羟基苯甲酸酯仍具活性,这显然是因为它们在这些pH时仍能保持未离解状态的缘故。苯酚官能团使分子产生微弱的酸性。即使在杀菌温度,对羟基苯甲酸酯的酯键也是稳定的。对羟基苯甲酸酯具有很多与苯甲酸相同的性质,它们也常常一起使用。

(四)丙酸及丙酸钙

丙酸(propionic acid)的抑菌作用较弱,但对霉菌、需氧芽孢杆菌或革兰氏阴性杆菌有效,其抑菌的最小浓度在pH5.0时,为0.01%;pH6.5时,为0.5%。丙酸防腐剂对酵母菌不起作用,所以主要用于面包和糕点的防霉。

丙酸和丙酸盐具有轻微的干酪风味,能与许多食品的风味相容。丙酸盐易溶于水,钠盐

(150g/100ml H 2O ,100℃)的溶解度大于钙盐(55.8g /100ml H 2O ,100℃)。

丙酸钙为白色颗粒或粉,有轻微丙酸气味,对光热稳定。160 C 以下很少破坏,有吸

湿性,易溶于水,20℃时可达40%。在酸性条件下具有抗菌性,pH 小于5.5时抑制霉菌较强,但比山梨酸弱。在pH5.0时具有最佳抑菌效果,丙酸钠C 3H 5O 2Na 极易溶于水,易潮解,水溶

液碱性,常用于西点。

丙酸盐常被用于防止面包和其他烘焙食品中霉菌的生长和干酪产品中霉菌的生长。丙酸

在烘焙食品中的使用量为0.32%(白面包,以面粉计)和0.38%(全麦产品,以小麦粉计),在干酪产品中的用量不超过0.3%,除烘焙食品外,已建议将丙酸用于不同类型的蛋糕、馅

饼的皮和馅、白脱包装材料的处理、麦芽汁、糖酱、经热烫的苹果汁和豌豆。丙酸盐也可作

为抗霉菌剂用于果酱、果冻和蜜饯。在哺乳动物中,丙酸的代谢则与其他脂肪酸类似,按照

目前的使用量,尚未发现任何有毒效应。丙酸的大白鼠LD 50为5160 mg/kg ,属于相对无毒。国外一些国家无最大使用量规定,而定为“按正常生产需要”使用。

我国食品添加剂卫生使用标准GB2760-86规定:丙酸类防腐剂可用于面包,醋,酱油,

糕点,豆制品,最大使用量2.5g/kg 。

(五)脱氢醋酸(Dehydroacetic Acid DHA )

系统命名是3-乙酰基-6-甲基-二氢吡喃-2,4-(3H )二酮(图

11-4),无色到白色结晶状粉末,有弱酸味,饱和溶液pH=4,

极难溶于水(< 0.1 %),为酸性防腐剂,pH 7~8时溶解度较大,

有吸湿性,热,碱性时易破坏。对细菌,霉菌,酵母菌均有一

定作用,对中性食品基本无效,pH 5时抑制霉菌是苯甲酸的2

倍。在水中逐渐降解为醋酸。 LD 50 1000~1200 mg/kg (mouse )。

使用:GB 2760-86腐乳 什锦酱菜,原汁桔浆,最大使用量0.3g/kg 。

图11-4脱氢醋酸

(六)富马酸二甲酯(Dimethyl Fumarate )

又叫反丁烯二酸二甲酯,为白色无臭,有酸辣味的片状或粉状结晶,不溶于水,溶于乙

酸乙酯,氯仿,丙酮,醇类,微溶于乙醚,常温下升华。用途:不直接加入食品中,可以制

成防霉纸,在糕点,糖果,果蔬的防腐保鲜中使用。该物质是效果好,用量少,成本低,应

用范围广的防虫,无毒保鲜剂。

(七)亚硫酸盐及SO 2

二氧化硫在食品工业中的使用己有很长的历史,尤其是作为葡萄酒制造中的消毒剂。在

美国亚硫酸处理(使用SO 2或亚硫酸盐)仍继续被用于葡萄酒工业,它用于处理脱水水果和

蔬菜的主要目的是保持颜色和风味,而抑制微生物活力是次要的。亚硫酸盐及二氧化硫亦为

酸性防腐剂,pH4以下,以HSO 3-

和H 2SO 3形式存在,pH3以下以H 2SO 3

为主要形式,并有部分

SO2逸出。这两种形式产生较强的抗菌效果。一些酵母比乳酸菌和乙酸菌更耐亚硫酸盐处理,这个性质使亚硫酸盐在葡萄酒工业中特别有用。

使用:防腐剂,漂白剂,抗氧化剂。GB 2760 - 86 葡萄酒,果酒,最大使用量0.25 g / kg 残留 < 0.05 g / kg

(八)乙酸和乙酸盐

乙酸(acetic acid)常以醋的形式加入食品,醋含有2-4%或者更多的乙酸。醋能降低食品的pH和产生风味。乙酸钠、二乙酸钠、乙酸钙和乙酸钾能产生乙酸也常用于食品中。

醋被加入蕃茄沙司、色拉调料和腌制黄瓜,它也被用于一些腌制肉和腌制鱼中。为了控制面包中丝状粘质的形成,也使用一些乙酸盐。

在pH5.0或更低时,乙酸能抑制大多数细菌,其中包括沙门氏菌和葡萄球菌等在食品中生长的病原体。乙酸抑制酵母和霉菌的先决条件是较低的pH。比起许多其他的有机酸,乙酸能更有效地抑制大多数细菌。乙酸的抗细菌活力依赖于未离解的酸分子。

现已发现许多天然产品含有防腐成分,国内外研究非常活跃,如发现一些植物精油具有防腐作用,大蒜、洋葱等的辛辣物质具有抗菌性,从一些昆虫中可以提取出具有杀菌能力的抗菌肽。目前的问题是多数抗菌性能还不强,抗菌性不广,有些纯度不够高,有异味和杂色,有些成本还太高。因此,开发高效低成本的天然食品防腐剂仍然是重要的研究方向。

(九)乳球菌肽( Nisin )

1944年从乳酸链球菌(Lactic streptococci)分离得到抗菌素乳链球菌素(nisin),它是一种对大多数革兰氏阳性菌有强大杀灭作用的细菌素(bacteriocin)。A.T.R.Mattick & A.Hirsh 证明了它的抑菌性,50年代初,Aplin.Barett公司生产出该物质,商品名为Nisin(尼生素)。目前已被50多个国家使用,尼生素是一种有34个氨基酸的多肽,分子量3500,尼生素至少有4种结构。尼生素的溶解度随pH上升而下降,pH2.5时为12%;pH5.0时为4%,中性,碱性时几乎不溶解。尼生素在酸性介质中具有较好的热稳定性,但随pH的上升而下降。如pH2时121℃30min仍有活性,pH>4时迅速分解。尼生素的抑菌pH在6.5~6.8。抑菌范围:G+ 和芽孢菌,乳杆菌,金黄色葡萄球菌,肉毒梭菌,芽孢杆菌等。

乳链球菌素能在肠道中降解,不与医用抗菌素产生交叉抗药性,对人体基本无毒性。常应用于干酪,奶油制品。用量0.1~0.7g/kg。食品添加剂使用卫生标准规定的最大使用量为0.2~0.5g/kg,可用于罐头、植物蛋白饮料、乳制品、肉制品。商品制剂常用国际单位(IU)表示,一个IU相当于0.025mg纯的尼生素。

(十)鱼精蛋白

由成熟的鱼精细胞中提出,除去DNA后的一种碱性蛋白质,具有阻凝血,阻血糖,血压升高的作用,主要有鲑鱼精蛋白和鲱鱼精蛋白。对G+菌有明显抑制作用,对G 菌几乎没有作用。适合于pH 6以上的食品,和山梨酸协同可使pH范围扩大为4~10,高温加热抑菌性

下降,但210℃,90分钟仍有一定活性。实际用量0.05~0.1%。

除了常用的这几种防腐剂外,还有一些化学物质虽然防腐力不是很强,但对食品的保藏具有促进作用,这些添加剂可以称为助保藏剂。其中有些可降低水分活度如:氯化钠,有机酸的钠盐,氨基酸,蛋白质水解物,甘油,山梨醇,蔗糖,葡萄糖浆等。有些是酸性剂,如:醋酸,乳酸,苹果酸,延胡索酸,酒石酸,柠檬酸等。

11.2.2 影响防腐剂防腐效果的因素

(一)pH值

苯甲酸及其盐类,山梨酸及其盐类均属于酸性防腐剂。食品pH值对酸性防腐剂的防腐效果有很大的影响,pH值越低防腐效果越好。

一般地说,使用苯甲酸及苯甲酸钠适用于pH 4.5~5以下,山梨酸及山梨酸钾在pH 5~6以下,对羟基苯甲酸酯类使用范围为pH4~8。

酸性防腐剂的防腐作用主要是依靠溶液内的未电离分子。如果溶液中氢离子浓度增加,电离被抑制,未电离分子比例就增大,所以低pH值时防腐作用较强。

目前有效且广泛使用的防腐剂大多是一些弱亲脂性的有机酸(山梨酸、苯甲酸、丙酸)和无机酸(亚硫酸)。并且这些防腐剂在低pH下较之在高pH条件下更为有效。其中,只有尼泊金酯在pH接近中性时仍具有有效的抑菌作用。这是因为亲脂性弱酸较易穿透细胞膜,到达微生物细胞内部。由于未电离分子比较容易渗透微生物细胞膜,所以pH值是决定防腐剂效果的重要因素。

(二)溶解与分散

防腐剂必须在食品中均匀分散,如果分散不均匀就达不到较好的防腐效果。所以防腐剂要充分溶解而分布于整个食品中,但有的情况并不一定要求完全溶解。例如某些果冻,当相对湿度增高时,霉菌从表面开始繁殖,如果使防腐剂在表面充分分散,当相对温度上升而表面水分增加时,防腐剂就溶解,只要达到抑制霉菌的浓度就可以发挥防腐效果。

(三)热处理

一般情况下加热可增强防腐剂的防腐效果,在加热杀菌时加入防腐剂,杀菌时间可以缩短。例如在56℃时,使酵母营养细胞数减少到十分之一需要180分钟,若加入对羟基苯甲酸丁酯0.01%,则缩短为48分钟,若加入0.5%,则只需要4分钟。

(四)并用

各种防腐剂都有各自的作用范围,在某些情况下两种以上的防腐剂并用,往往具有协同作用,而比单独作用更为有效。例如饮料中并用苯甲酸钠与二氧化硫,有的果汁中并用苯甲酸钠与山梨酸,可达到扩大抑菌范围的效果。

在食品的防腐中,要正确选择使用防腐剂,因为每种防腐剂往往只对一类或某几种微生物有较强抑制作用(表11-5),如醋酸抗酵母菌和细菌比真菌强,常用于蛋黄酱,醋泡蔬菜,面包和焙烤食品中。苯甲酸抗酵母和霉菌能力较强,常于酸性食品饮料以及水果制品。丙酸

抗真菌、细菌活力很低但对酵母菌基本无效,所以主要用于焙烤食品。联苯和噻苯咪唑(TBZ)主要用于水果外表防霉。

表11-5 一些常用食品防腐剂对微生物的作用

防腐剂细菌真菌酵母菌

二氧化硫++++

丙酸+++++

山梨酸+++++++

苯甲酸++++++++

尼泊金酯++++++++

联苯-++++

甲酸+++++

亚硝酸钠++--

TBZ-+++-

表中:-基本无作用;+有作用;++中强作用;+++强作用

使用防腐剂的优点是使用方便,无需特殊设备,较经济,对食品结构影响较少。缺点是存在安全性问题,低浓度时抑菌作用有限。

11.3 抗氧化剂

11.3.1 抗氧化剂概述

抗氧化剂是能阻止或推迟食品氧化,提高稳定性和延长贮存期的一类食品添加剂。

食品的劣变常常是由于微生物的生长活动、一些酶促反应和化学反应引起的,而在食品的贮藏期间所发生的化学反应中以氧化反应最为广泛。特别对于含油较多的食品来说,氧化是导致食品质量变劣的主要因素之一。油脂氧化可影响食品的风味和引起褐变,破坏维生素和蛋白质,甚至还能产生有毒有害物质。

抗氧化剂按来源可分为天然的和人工合成的。按溶解性可分为油溶性的和水溶性的。油溶性的抗氧化剂主要用来抗脂肪氧化。水溶性抗氧化剂主要用于食品的防氧化、防变色和防变味等。

根据作用机理可将抗氧化剂分成两类,第一类为主抗氧化剂,是一些酚型化合物又叫酚型抗氧化剂,它们是自由基接受体,可以延迟或抑制自动氧化的引发或停止自动氧化中自由基链的传递。食品中常用的主抗氧化剂是人工合成品,包括丁基羟基茴香醚(BHA)、丁基羟基甲苯(BHT)、倍酸丙酯(PG)以及叔丁基氢醌(TBHQ)等。有些食品中存在的天然组分也可作为主抗氧化剂,如生育酚是通常使用的天然主抗氧化剂。第二类抗氧化剂又称为次抗氧化剂,这些抗氧化剂通过各种协同作用,减慢氧化速率也称为协同剂,如柠檬酸、抗坏血酸、酒石酸以及卵磷脂等。

11.3.2 常用油溶性抗氧化剂简介

(一)丁基羟基茴香醚(Butyl-Hydroxy-Anisol)

又称为特丁基羟基茴香醚,简称为BHA(图11-5),特丁基羟基茴香醚为白色或微黄色蜡样结晶状粉末,BHA具有典型的酚味,当油受到高热时,酚味就相当明显了。它通常是3-BHA和2-BHA两种异构体混合物。熔点为57℃~65℃,随混合比不同而异,如3-BHA占95%者,熔点为62℃。在几种溶剂和油酯中的溶解度见表11-6。

图11-5 特丁基羟基茴香醚

表11-6 BHA在几种溶剂和油中的溶解度(25℃)

溶剂溶解度(克/100毫升)

丙二醇50

丙酮60

乙醇25

花生油40

棉籽油42

猪油30

BHA对热相当稳定,在弱碱性的条件下不容易破坏,这就是它在焙烤食品中,仍能有效使用的原因。与金属离子作用不着色。

3-BHA的抗氧化效果比 2-BHA 强1.5-2倍,两者混合后有一定的协同作用,因此,含有高比例的3-BHA混合物,其效力几乎与纯3-BHA相仿。商品BHA中3-BHA大于 90%。

实验证明BHA的抗氧化效果在低于0.02%时随浓度的增高而增大,而超过0.02%时,其抗氧化效果反而下降。

大白鼠口服LD50为2900毫克/千克,每日允许摄入量(ADI)暂定为0~0.5毫克/千克。食品添加剂使用卫生标准规定:以油脂量计最大使用量为0.2克/千克。

BHA是高含油饼干中常用的抗氧化剂之一。BHA还可延长咸干鱼类的贮存期。BHA除了具有抗氧化作用外,还具有相当强的抗菌作用。最近有人报导,用150ppm的BHA可抑制金黄色葡萄球菌,用280ppm可阻止寄生曲霉孢子的生长,能阻碍黄曲霉毒素的生成,效果大于尼泊金酯。

(二)二丁基羟基甲苯(Dibutyl Hydroxy Toluene)

又称2,6-二特丁基对甲酚,简称为BHT(图11-6),BHT为白色结晶或结晶性粉末,无味,无臭,熔点69.5~70.5℃(其纯品为69.7℃),沸点为265℃,不溶于水及甘油,能溶于有机溶剂,其溶解度见表11-7。性质类似BHA,对热稳定,与金属离子不反应着色。具有升华性,加热时能与水蒸气一起挥发。抗氧化作用较强,耐热性较好,普通烹调温度对其影响不大。用于长期保存的食品与焙烤食品效果较好。价格只有BHA的1/5~1/8,为我国主要使用的合成抗氧化剂品种。

图11-6 二特丁基对甲酚

表11-7 BHT在一些油中的溶解性度

溶剂温度(℃)溶解性(克/100毫升)

乙醇120 25

豆油25 30

棉籽油25 20

猪油40 40

大白鼠经口LD50为1.70~1.97克/千克,食品添加剂卫生使用标准规定最大使用量和BHA相同,为0.2克/千克。可用于油脂、油炸食品、干鱼制品、饼干、速煮面、干制品、罐头。一般多和BHA混用并可以柠檬酸等有机酸作为增效剂。如在植物油的抗氧化中使用的配比为:

BHT:BHA:柠檬酸 = 2:2:1

有报导称BHT具有促进鼠肺癌作用,日本等国不用BHT。

(三)没食子酸丙酯(Propyl Gallate)

没食子酸丙酯又称棓酸丙酯,简称PG(图11-7),纯品为白色至淡褐色的针状结晶,无臭,稍有苦味,易溶于乙醇,丙酮,乙醚,难溶于水,脂肪,氯仿。在各溶剂中的溶解度见表11-8。其水溶液有微苦味,pH约为5.5左右,对热比较稳定,无水物熔点为146~150℃。易与铜、铁等离子反应显紫色或暗绿色,潮湿和光线均能促进其分解。

图11-7 没食子酸丙酯

表11-8 没食子酸丙酯在各溶剂中的溶解度

溶剂温度(℃)溶解度(克/100毫升)

水中20 0.35

花生油20 0.5

棉籽油30 1.2

乙醇25 103 没食子酸丙酯对猪油抗氧化作用较BHA和BHT都强些,没食子酸丙酯加增效剂柠檬酸后使抗氧化作用更强,但不如没食子酸丙酯与BHA和BHT混合使用时的抗氧化作用强,混合使用时,再添加增效剂柠檬酸则抗氧化作用最好。但在含油面制品中抗氧化效果不如BHA和BHT。

虽然PG在防止脂肪氧化上是非常有效的,然而它难溶于脂肪给它的使用带来了麻烦。如果食品体系中存在着水相,那么PG将分配至水相,使它的效力下降。此外,如果体系含有水溶性铁盐,那么加入PG会产生蓝黑色。因此,食品工业己很少使用PG而优先使用BHA、BHT和TBHQ。

该物大白鼠经口LD50为3800毫克/千克,每日允许摄入量(ADI)暂定为0~0.2毫克/千克,食品添加剂卫生使用标准GB2760-86规定;没食子酸丙酯可用于油酯、油炸食品、干鱼制品、速煮面、罐头,最大使用量0.1 g/kg。当BHA和BHT混合使用时,其两者总量必须小于0.2 g/kg,当BHA、BHT和PG三者混合使用时,BHA和BHT总量小于等于0.1g/kg,PG 小于等于0.05g/kg,最大使用量以脂肪计。

(四)生育酚混合浓缩物(d-Mixed-Tocopherol Concentrate)

生育酚是自然界分布最广的一种抗氧化剂,它是植物油的主抗氧化剂。生育酚有8种结构(图11-8),都是母生育酚甲基取代物。

α-生育酚R1、R2、R3 = CH3

β-生育酚R1、R3 = CH3,R2 = H

γ-生育酚R2、R3 = CH3,R1 = H

δ-生育酚R1、R2 = H,R3 = CH3

图11-8生育酚结构

已知的天然维生素E有α-、β-、γ-、δ-等七种同分异构体,作为抗氧化剂使用的是

它们的混合浓缩物。生育酚存在于小麦胚芽油、大豆油、米糠油等的不可皂化物中,工业上用冷苯处理再除去沉淀,再加乙醇除去沉淀,然后经真空蒸馏制得。

生育酚混合物为黄至褐色、几乎无臭的透明粘稠液体,比重0.932~0.955,溶于乙醇,不溶水。可与油脂任意混合。对热稳定。因所用原料油与加工方法不同,成品中生育酚总浓度和组成也不一样。品质较纯的生育酚浓缩物含生育酚的总量可达80%以上。以大豆油为原料的产品,其生育酚组成比大致为α-型10~20%,γ-型40~60%,δ-型25~40%。不同组分抗氧化强弱的顺序为α-型、β-型、γ-型、δ-型依次增强。但作为维生素E的生理作用则以α-生育酚为最强。

在一般情况下,生育酚对动物油脂的抗氧化效果比对植物油的效果好。有关猪油的实验表明,生育酚的抗氧化效果几乎与BHA相同。

(五)特丁基对苯二酚(tertiary butyl hydroquinone )

特丁基对苯二酚简称TBHQ,1972年美国批准使用,1992年我国批准使用。TBHQ为白色结晶,较易溶于油,微溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂,热稳定性较好,熔点126?C~128?C,抗氧化性强。虽然BHA或BHT对防止动物脂肪的氧化是有效的,但是对于防止植物油的氧化效果较差。然而,TBHQ似乎是个例外,在植物油中的抗氧化效果比BHA 、BHT强3~6倍。它在这些高度不饱和油脂的抗氧化上比PG有更好的性能,此外在铁离子存在时也不会产生不良颜色。在油炸马铃薯片中使用,能保持良好的持久性。TBHQ还具有抑菌作用,500mg/kg可明显抑制黄曲霉毒素的产生。

食品添加剂卫生使用标准GB2760-86 中92增补品种规定:TBHQ可用于食用油脂、油炸食品、干鱼制品、方便面、速煮米、干果罐头、腌制肉制品。最大用量 0.28 g/kg。

11.3.3 常用水溶性抗氧化剂

(一)L-抗坏血酸及其钠盐

又称维生素C,它可由葡萄糖合成,它的水溶液受热,遇光后易破坏,特别是在碱性及重金属存在时更能促进其破坏,因此,在使用时必须注意避免与金属和空气接触。

抗坏血酸常用作啤酒、无醇饮料、果汁等的抗氧化剂,可以防止褪色,变色,风味变劣和其它由氧化而引起质量问题。这是由于它能与氧结合而作为食品除氧剂,此外还有钝化金属离子的作用。正常剂量的抗还血酸对人体无毒害作用。

抗坏血酸呈酸性,对于不适于添加酸性物质的食品,可改用抗坏血酸钠盐。例如牛奶等可采用抗坏血酸钠盐。由于成本等原因,一般用D-异抗坏血酸作为食品的抗氧化剂,在油脂抗氧化中也用抗坏血酸的棕榈酸酯。

(二)植酸

植酸大量存在于米糠、麸皮以及很多植物种子皮层中。它是肌醇的六磷酸酯,在植物中与镁、钙或钾形成盐。

植酸有较强的金属螯合作用,除具有抗氧化作用外,还有调节pH及缓冲作用和除去金

属的作用,防止罐头特别是水产罐头产生鸟粪石与变黑等作用。植酸也是一种新型的天然抗氧化剂。

植酸为淡黄色或淡褐色的粘稠液体,易溶于水、乙醇和丙酮。几乎不溶于乙醚、苯、氯仿。对热比较稳定。其毒性用50%植酸水溶液试验,对小白鼠经口服LD50为4.192g/kg。植酸对植物油的抗氧化效果如表11-9所示。

表11-9 植酸对植物油的抗氧化效果

植物油种类添加0.01%植酸的POV 对照组的POV

大豆油13 64

棉籽油14 40

花生油0.8 270

注:POV——过氧化值。

11.3.4 天然抗氧化剂

许多研究工作证实氨基酸和蛋白质具有抗氧化活性,然而它们都具有极性,在脂肪中溶解度有限,因此仅显示弱抗氧化活性。许多天然产物具有抗氧化作用,如粉末香辛料和其石油醚、乙醇萃取物的抗氧化能力都很强。从迷迭香得到的粗提取物呈绿色并带有强薄荷风味,它的抗氧化活性组分是一种酚酸化合物,白色,无嗅无味,按0.02%的浓度使用时,有明显效果,如在以向日葵油作为热媒,油炸马铃薯片的过程中显示出良好的耐加工性质,这些活性组分也能推迟大豆油的氧化。尽管对它们作了深入的研究,然而还没有被应用于食品工业。

茶叶中含有大量酚类物质,儿茶素类(即黄烷醇类),黄酮,黄酮醇,花色素,酚酸,多酚缩合物,其中儿茶素是主体成分,占茶多酚总量的60~80%。从茶叶中提取的茶多酚(Tea Polyphenols)为淡黄色液体或粉剂,略带茶香,有涩味。据报具有很强的抗氧化和抗菌能力,按脂肪量的0.2%使用于人造奶油、植物油和烘焙食品时,抗氧化的效率相当于0.02%BHT所达到的水平。此外茶多酚还具有多种保健作用(降血脂,降胆固醇,降血压,防血栓,抗癌,抗辐射,延缓衰老等作用)。现已批准为食用抗氧化剂,在很多食品中得到应用。

加热单糖和氨基酸的混合物(Maillard reaction)产生的褐变产物具有相当高的抗氧化活性。最有效的抗氧化剂形成于褐变反应的早期阶段,此时还没有生成典型的褐色色素。各种氨基酸和糖的组合所形成的褐变反应产物显示几乎相同的抗氧化活性。在防止人造奶油氧化时,还原糖和氨基酸的褐变反应产物与生育酚显示协同抗氧化效果。

已发现的天然抗氧化成分还有许多,但要应用于食品工业还有许多技术问题需要解决,如原料的易得性,提取技术改进,产品性能优化,成本的进一步降低等。

11.3.5 抗氧化剂的作用机制

抗氧化剂的作用方式有:提供氢原子,降低氧化还原电势,抑制一些氧化酶类活性和终止脂肪自动氧化自由基链的传递。

主抗氧化剂,如丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯和没食子酸丁酯等都是酚类化合物,

通常称为酚型抗氧化剂。它们与脂质的过氧化游离基反应,是氢的提供者(或是游离基的承受者)。以BHA为例,由于BHA失去氢原子后形成的游离基是比较稳定的,因而不会引发新的脂质游离基,起到终止自游离基链传递的作用。其抗氧化的作用模式如下:

设AH为抗氧化剂,则:

AH+R?→ROOH+A?

或

AH+R?→R-H+A?

由于A?比较稳定,不能引起脂质氢过氧化物的形成,却可参于游离基终止反应,例如:

A?+A?→A-A

A?+ROO?→ROOA

当有另外的供氢体(BH)存在时,抗氧化剂还可以再生,如抗坏血酸可以使生育酚再生:

A?+BH→AH+B

酚型抗氧化剂形成的游离基比较稳定,一般认为是因为氧原子上的未成对电子(自由基电子)能与苯环中的大π电子云相互作用,形成离域或称其为具有多种共振形式,这样能量就有所下降,因而酚型抗氧化剂的自由基就比较稳定。另外酚型抗氧化剂自由基一般缺少分子氧进攻的合适位置(如特丁基的存在引起空间障碍),例如氢醌与氢过氧化自由基反应生成稳定的半醌共振杂化物(图11-9)。

图11-9 氢醌与过氧化自由的基反应

半醌自由基可形成稳定的二聚体或通过歧化反应产生醌的同时重新生成原有的抗氧化剂分子,抗氧化剂自由基或者与另一个ROO·反应,产生非自由基(图11-10):

图11-10半醌自由基的反应

11.3.6 抗氧化剂的使用和注意事项

(一)抗氧化剂的选用

不同的抗氧化剂在同一种油中的抗氧化效果不一样,图11-11为不同抗氧化剂稳定猪油的效果,图中CA为柠檬酸。抗氧化效果以发挥不同抗氧化剂的协同作用和使用增效剂为最好。

图11-11 抗氧化剂对猪油活性氧法(AOM)稳定性的影响

另外,抗氧化剂在不同的油中也显示出不同的抗氧化效果(图11―12)。TBHQ的效果在植物油中明显优于其它几种抗氧化剂。

图11-12 AOM法比较TBHQ与其他抗氧化剂的效果

油炸食品,像马铃薯片、坚果或炸面圈,通常是在植物油或氢化起酥油中加工的。BHA 在油炸过程中显示最佳的耐加工性质,而PG、TBHQ和BHT在油炸过程中可能被水蒸气蒸馏或分解,因此它们的耐加工性质不如BHA。

(二)抗氧化剂的使用注意事项

(1)添加时机

从抗氧化剂的作用机理可以看出,抗氧化剂只能阻碍脂质氧化,延缓食品开始败坏的时间,而不能改变已经变坏的后果,因此抗氧化剂要尽早加入。已有报道指出,在熬油过程中加入抗氧化剂(BHA和BHT)更为有效。

植物油真空脱臭是油脂加工工艺中的最后一个步骤,由于酚类抗氧化剂在油脂脱臭的条件下是挥发的,因此必须在冷循环条件下将它们加入,或者在脱臭脂肪被泵送至贮桶后加入抗氧化剂。

油炸食品通常能吸收大量的脂肪,因此,必须不断地将新鲜脂肪加入油炸锅,与此同时,新鲜的抗氧化剂也被引入,以取代因水蒸气蒸馏而造成的损失。常在炸油中加入10mg/kg 以下的甲基聚硅氧烷(Methy1 polysi1oxane),虽然它不是抗氧化剂,对终产品的稳定性没有直接的影响,然而它能在油的表面形成一个不溶解的膜,防止油脂暴露在空气中,从而在油炸过程中保护了热的油脂。

(2)适当的使用量

和防腐剂不同,添加抗氧化剂的量和抗氧化效果并不总是正相关,当超过一定浓度后,不但不再增强抗氧化作用,反而具有促进氧化的效果。例如,生育酚在较低的浓度,即相当于它在粗植物油中的浓度,就能产生很高的效力,但在某些条件下,生育酚有具有助氧化作用,如当α -生育酚(TH2)浓度较高时,根据下列反应形成自由基产生助氧化作用:

ROOH + TH2 ==== RO·+ TH·+ H2O

(3)抗氧化剂的协同作用

凡两种或两种以上抗氧化剂混合使用,其抗氧化效果往往大于单一使用之和。这种现象称为抗氧化剂的协同作用。一般认为,这是由于不同抗氧化剂可以分别在不同的阶段终止油脂氧化的链锁反应。另一种协同作用即主抗氧化剂同其他抗氧化剂和金属离子螯合剂复合使用,例如抗坏血酸可以作为主抗氧化剂再生剂(电于给予体)、氧的清除剂、金属螯合剂、其氧化褐变产物也具有抗氧化活性。上述两种协同作用已被实践证明,并在油脂抗氧化中普遍采用。

(4)溶解与分散

抗氧化剂在油中的溶解性影响抗氧化效果,如水溶性的抗坏血酸可以用其棕榈酸酯的形式用于油脂的抗氧化。油溶性抗氧化剂常使用溶剂载体将它们并入油脂或含脂食品,这些溶剂是丙二醇或丙二醇与甘油一油酸酯的混合物。抗氧化剂加入到纯油中,可将它以浓溶液

食品添加剂复习题完成版分解

《食品添加剂》 建议重点看作业题,然后结合老师给的重点,记一下相关知识点,最后有选择性地做下面的复习题(上网找的,仅供参考),找一下感觉,祝大家过过过过过!!别问我是谁,我是红领巾!>_< 《食品添加剂》作业题集锦 (老师说过掌握了作业题期末考试就有70分啦!!) 第一章: 1、食品添加剂的分类; 2、食品添加剂最大使用量的确定; 3、食品添加剂的毒性实验的4个阶段及判断标准; 第三章: 1、根据增稠剂的不同来源分类 第四章: 1、防腐剂苯甲酸的生产工艺 第五章: 1、抗氧化剂的作用机理; 2、抗氧化剂BHT的化学名和制备方法; 3、油脂氧化机理; 第六章: 1、色素显色原理; 2、苋菜红的化学名和制备方法; 3、胭脂红的化学名和制备方法; 4、天然色素的典型生色团; 第七章: 1、写出下列几种重要的合成香料的名称、结构、制备方法: 香兰素、麦芽酚、洋茉莉醛、菠萝酯、乙酸苄酯; 第八章: 1、酸味剂定义; 2、酸味剂的呈味原理; 3、常见的酸味剂的名称、结构、制备; 4、常见的鲜味剂的名称、结构、制备; 第九章:

《食品添加剂》老师上课给出的重点: 第一章: 1、每日允许摄入量(ADI); 2、最大使用量; 3、食品中最高允许量; 第二章: 1、常见乳化剂的制备; 2、乳化剂的作用机理; 第三章: 1、常见增稠剂的来源; 2、乳化剂的作用机理; 第四章: 1、合成防腐剂的品种; 2、常见防腐剂的制备和作用机理; 第五章: 1、油脂氧化机理; 2、常见合成抗氧化剂的结构、制备、作用机理; 第六章: 1、合成着色剂(重点看偶氮类) 第七章: 1、食用香料、香精的概念、分类; 2、合成香料的品种、名称、制备; 第八章: 1、味觉的产生; 2、甜味剂、酸味剂的品种; 3、不同味觉的相互作用; 第九章: 1、护色剂的作用机理; 第十章: 1、膨松剂的品种; 第十一章: 1、微量元素和常量元素的品种; 2、VC、VE的作用; 3、无机盐类(重点看钙盐类) 第十二章: 1、酶制剂的性能

食品化学名词解释及简答题整理

1.水分活度:食品中水分逸出的程度,可以用食品中水的蒸汽压与同温度下纯水饱和蒸汽压之比表示,也可以用平衡相对湿度表示。 2.吸温等温线:在恒定温度下,食品的水分含量(用每单位干物质质量中水的质量表示)与它的Aw之间的关系图称为吸湿等温线(Moisture sorption isotherms缩写为MSI)。 分子流动性(Mm):是分子的旋转移动和平转移动性的总度量。决定食品Mm值的主要因素是水和食品中占支配地位的非水成分。 3.氨基酸等电点:偶极离子以电中性状态存在时的pH被称为等电点 4. 蛋白质一级结构:指氨基酸通过共价键连接而成的线性序列; 二级结构:氨基酸残基周期性的(有规则的)空间排列; 三级结构:在二级结构进一步折叠成紧密的三维结构。(多肽链的空间排列。) 四级结构:是指含有多于一条多肽链的蛋白质分子的空间排列。 5.蛋白质变性:天然蛋白质分子因环境因素的改变而使其构象发生改变,这一过程称为变性。 6.蛋白质的功能性质:在食品加工、保藏、制备和消费期间影响蛋白质在食品体系中性能的那些蛋白质的物理和化学性质。 7.水合能力:当干蛋白质粉与相对湿度为90-95%的水蒸汽达到平衡时,每克蛋白质所结合的水的克数。 8单糖:指凡不能被水解为更小单位的糖类物质,如葡萄糖、果糖等。 9.低聚糖(寡糖):凡能被水解成为少数,2-6个单糖分子的糖类物质,如蔗糖、乳糖、麦芽糖等。 10.多糖:凡能水解为多个单糖分子的糖类物质,如淀粉、纤维素、半纤维素、果胶等。 11.美拉德反应:凡是羰基与氨基经缩合,聚合生成类黑色素的反应称为羰氨反应。 12.淀粉的糊化:在一定温度下,淀粉粒在水中发生膨胀,形成粘稠的糊状胶体溶液,这一现象称为"淀粉的糊化"。 13.糊化淀粉的老化:已糊化的淀粉溶液,经缓慢冷却或室温下放置,会变成不透明,甚至凝结沉淀。 14改性淀粉:为适应食品加工的需要,将天然淀粉经物理、化学、酶等处理,使淀粉原有的物理性质,如水溶性、粘度、色泽、味道、流动性等发生变化,这样经过处理的淀粉称为变(改)性淀粉。 15同质多晶现象:化学组成相同的物质可以形成不同形态晶体,但融化后生成相同液相的现象叫同质多晶现象,例如由单质碳形成石墨和金刚石两种晶体。 16脂的介晶相(液晶):油脂的液晶态可简单看作油脂处于结晶和熔融之间,也就是液体和固体之间时的状态。此时,分子排列处于有序和无序之间的一种状态,即相互作用力弱的烃链区熔化,而相互作用力大的极性基团区未熔化时的状态。脂类在水中也能形成类似于表面活性物质存在方式的液晶结构。 17油脂的塑性是与油脂的加工和使用特性紧密相关的物理属性。其定义为在一定外力的作用下,表观固体脂肪所具有的抗变性的能力。 18乳化剂:能改善乳浊液各构成相之间的表面张力(界面张力),使之形成均匀、稳定的分散体系的物质。19油脂自动氧化(autoxidation):是活化的含烯底物(如不饱和油脂)与基态氧发生的游离基反应。生成氢过氧化物,氢过氧化物继而分解产生低级醛酮、羧酸。这些物质具有令人不快的气味,从而使油脂发生酸败(蛤败)。 20抗氧化剂:能推迟会自动氧化的物质发生氧化,并能减慢氧化速率的物质。

食品化学复习提纲(回答问题)

二、回答问题 1)试论述水分活度与食品的安全性的关系? 水分活度是控制腐败最重要的因素。总的趋势是,水分活度越小的食物越稳定,较少出现腐败变质现象。具体来说水分活度与食物的安全性的关系可从以下按个方面进行阐述: 1.从微生物活动与食物水分活度的关系来看:各类微生物生长都需要一定的水分活度,大多数细 菌为0.94~0.99,大多数霉菌为0.80~0.94,大多数耐盐菌为0.75,耐干燥霉菌和耐高渗透压酵母为0.60~0.65。当水分活度低于0.60时,绝大多数微生物无法生长。 2.从酶促反应与食物水分活度的关系来看:水分活度对酶促反应的影响是两个方面的综合,一方 面影响酶促反应的底物的可移动性,另一方面影响酶的构象。 3.从水分活度与非酶反应的关系来看:脂质氧化作用:在水分活度较低时食品中的水与氢过氧化 物结合而使其不容易产生氧自由基而导致链氧化的结束,当水分活度大于0.4 水分活度的增 加增大了食物中氧气的溶解。加速了氧化,而当水分活度大于0.8 反应物被稀释, 4.氧化作用降低。Maillard 反应:水分活度大于0.7 时底物被稀释。水解反应:水分是水解反 应的反应物,所以随着水分活度的增大,水解反应的速度不断增大。 2)什么是糖类的吸湿性和保湿性?举例说明在食品中的作用? 糖类含有许多羟基与水分子通过氢键相互作用。具有亲水功能。吸湿性是指糖在较高的空气湿度下吸收水分的性质。表示糖以氢键结合水的数量大小。保湿性指糖在较低空气湿度下保持水分的性质。表示糖与氢键结合力的大小有关,即键的强度大小。软糖果制作则需保持一定水分,即保湿性(避免遇干燥天气而干缩),应用果葡糖浆、淀粉糖浆为宜。蜜饯、面包、糕点制作为控制水分损失、保持松软,必须添加吸湿性较强的糖。 3)多糖在食品中的增稠特性与哪些因素有关? 由于分子间的摩擦力,造成多糖具有增稠特性。多糖的黏度主要是由于多糖分子间氢键相互作用产生,还受到多糖分子质量大小的影响。流变学的基本内容是弹性力学和黏性流体力学。食品的流变学性质和加工中的切断、搅拌、混合、冷却等操作有很大关系,尤其是与黏度的关系极大。 4)环糊精在食品工业中的应用? 利用环糊精的疏水空腔生成包络物的能力,可使食品工业上许多活性成分与环糊精生成复合物,来达到稳定被包络物物化性质,减少氧化、钝化光敏性及热敏性,降低挥发性的目的,因此环糊精可以用来保护芳香物质和保持色素稳定。环糊精还可以脱除异味、去除有害成分。它可以改善食品工艺和品质此外,环糊精还可以用来乳化增泡,防潮保湿,使脱水蔬菜复原等。

食品添加剂答案

《食品添加剂》复习题 绪言第一章 一、名词解释:、食品添加剂(GB2760定义)1为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中中的化学合成或者天然物质。)2、最大无作用量(MNL 是指动物长期摄入该受试物而无任何中毒表现的每日最大摄入量)3、每日允许摄入量(ADI,对健康无任何已知不良是指终人或动物每日摄入某种化学物质(食品添加剂、农药等等)效应的剂量。4、残留量 是物质在成品材料或物品中的最大的允许残留数量,以 在与食品接触的每 6平方分米的表面含 1毫克表示。 二、填空题 1、一个食品添加剂的代码用5位数字表示。前两位数字表示该食品添加剂所属的_类目标识__,后三位数字表示该食品添加剂的。类目中的编码代号 2、.毒理学试验通常分为急性毒性试验、遗传毒性试验、亚慢性 。四个阶段、慢性毒性试验毒性试验 三、单项选择题 1、每一个食品添加剂的代码用5位数字表示。前两位数字表示( A ) A 该食品添加剂所属的类; B该食品添加剂的编号; C 该食品添加剂的最大使用量; 3、食品用香料是按照香料名称的汉字笔画顺序编排的,用三位数字表示,数字前分别冠以英文字母,表示该香料的来源,那么在香料的名称前冠以N表示该香料是( A) A 天然香料; B天然等同香料; C人工合成香料; 四、多项选择题 1、食品添加剂的作用包括(ABC ) A提高食品的保藏性、防止腐败变质; B改善食品的感观性状; C保持或提高食品的营养价值;D便于食品加工 2、对食品添加剂的要求包括( ABC ) A 不应对人体产生任何健康危害; B不应掩盖食品腐败变质; C 不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的1 而使用食品添加剂; D食品工业用加工助剂一般应在制成最后成品之前除去,有规定食品中残留量的

(完整版)食品化学名词解释

食品化学名词解释 离子水合作用:在水中添加可解离的溶质,会使纯水通过氢键键合形成的四面体排列的正常结构遭到破坏,对于不具有氢键受体和给体的简单无机离子,它们与水的相互作用仅仅是离子-偶极的极性结合。这种作用通常被称为离子水合作用。 疏水水合作用:向水中加入疏水性物质,如烃、脂肪酸等,由于它们与水分子产生斥力,从而使疏水基团附近的水分子之间的氢键键合增强,处于这种状态的水与纯水结构相似,甚至比纯水的结构更为有序,使得熵下降,此过程被称为疏水水合作用。 疏水相互作用:如果在水体系中存在多个分离的疏水性基团,那么疏水基团之间相互聚集,从而使它们与水的接触面积减小,此过程被称为疏水相互作用。 笼形水合物:指的是水通过氢键键合形成像笼一样的结构,通过物理作用方式将非极性物质截留在笼中。通常被截留的物质称为“客体”,而水称为“宿主”。 结合水:通常是指存在于溶质或其它非水成分附近的、与溶质分子之间通过化学键结合的那部分水。 化合水:是指那些结合最牢固的、构成非水物质组成的那些水。 状态图:就是描述不同含水量的食品在不同温度下所处的物理状态,它包括了平衡状态和非平衡状态的信息。 玻璃化转变温度:对于低水分食品,其玻璃化转变温度一般大于0℃,称为Tg;对于高水分或中等水分食品,除了极小的食品,降温速率不可能达到很高,因此一般不能实现完全玻璃化,此时玻璃化转变温度指的是最大冻结浓缩溶液发生玻璃化转变时的温度,定义为Tg′。 自由水:又称游离水或体相水,是指那些没有被非水物质化学结合的水,主要是通过一些物理作用而滞留的水。 自由流动水:指的是动物的血浆、植物的导管和细胞内液泡中的水,由于它可以自由流动,所以被称为自由流动水。 水分活度:水分活度能反应水与各种非水成分缔合的强度,其定义可用下式表示: 其中,P为某种食品在密闭容器中达到平衡状态时的水蒸汽分压;P0表示在同一温度下纯水的饱和蒸汽压;ERH是食品样品周围的空气平衡相对湿度。 水分吸着等温线:在恒温条件下,食品的含水量(用每单位干物质质量中水的质量表示)与αW的关系曲线。 解吸等温线:对于高水分食品,通过测定脱水过程中水分含量与αW的关系而得到的吸着等温线,称为解吸等温线。

第十一章非营养物质代谢

第十一章非营养物质代谢 一、内容提要 肝是人体多种物质代谢的重要器官,它不仅在蛋白质、氨基酸、糖类、脂类、维生素、激素等代谢中起着重要作用,同时还参与体内的分泌、排泄、生物转化等重要过程。 (一)肝的物质代谢特点 1.肝的糖、脂类、蛋白质代谢特点 (1)糖代谢肝通过肝糖原的合成、分解与糖异生作用来维持血糖浓度的相对恒定。确保全身各组织,特别是脑和红细胞的能量供应。 (2)脂类代谢肝在脂类的消化、吸收、分解、合成及运输等过程中均起着重要的作用。肝将胆固醇转化为胆汁酸,以协助脂类物质及脂溶性维生素的消化、吸收;肝是进行脂肪酸β–氧化、脂肪合成、改造及合成酮体的主要场所;肝是合成磷脂、胆固醇、脂肪酸的重要器官,并以脂蛋白的形式转运到脂肪组织储存或其它组织利用。 (3)蛋白质代谢肝在人体蛋白质合成、分解和氨基酸代谢中起着重要作用。除γ-球蛋白外,几乎所有的血浆蛋白质均来自肝,包括全部的清蛋白、部分球蛋白、大部分凝血因子、纤维蛋白原、多种结合蛋白质和某些激素的前体等;肝含有丰富的氨基酸代谢酶类,氨基酸在肝内进行转氨基作用、脱氨基作用和脱羧基作用;氨基酸代谢产生的氨主要在肝生成尿素。 2.肝在维生素、激素代谢的特点 (1)维生素代谢肝在维生素的吸收、储存、运输及代谢中起重要作用,肝是人体内含维生素A、K、B1、B2、B6、B12、泛酸与叶酸最多的器官;肝可将很多B族维生素转化为相应辅酶或辅基。 (2)激素代谢许多激素在发挥其作用后,主要在肝内被分解转化、降低或失去其生物活性,此过程称为激素的灭活。 (二)肝的生物转化 1.生物转化的概念非营养物质经过氧化、还原、水解和结合反应,使其毒性降低、

食品添加剂

第十章食品添加剂 一、概述: 1.食品添加剂的定义 食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成物质或者天然物质。 2.食品添加剂的分类 目前我国食品添加剂有22个类别,2000多个品种,包括酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、着色剂、护色剂、乳化剂、酶制剂、增味剂、营养强化剂、防腐剂、甜味剂、增稠剂、香料等。 3.食品添加剂的使用要求 1)在规定使用限量范围内对人体无害; 2)严格的质量标准,有害杂质不得检出或不能超过容许限量; 3)对食品的营养成分不能有破坏作用,也不应影响食品的质量与品质。 4)用量小、功效明显; 5)使用安全、方便; 6)添加于食品后能分析鉴定出来。 4.食品添加剂的使用标准 日允许摄入量(ADI);安全系数;半致死量(LD50); 5.食品添加剂的毒性学评价 目的:确定安全性或毒性;确定准用量,提出对有害物质禁用或放弃

的理由,为制定食品添加剂使用的卫生标准及有关法规提供依据。主要内容: 1)食品添加剂的化学结构、理化性质、纯度、及其存在形式、降解过程和降解产物。 2)食品添加剂进入机体后,在组织器官内的储存分布、代谢转变及排泄情况。 3)食品添加剂及其代谢产物在机体内引起的生物学变化,即对机体可能造成的毒害及其机理。包括急性毒性、慢性毒性、对生育繁殖的影响、胚胎毒性、致畸性、致突变性、致癌性、致敏性等。 6. 食品添加剂的管理 二、乳化剂、增稠剂、膨松剂 1.乳化剂的定义及分类 定义:是指添加于食品后可显著降低油水两相界面张力,使互不相溶的油(疏水性物质)和水(亲水性物质)形成稳定乳浊液的食品添加剂。 分类: 按来源分 天然乳化剂(磷脂、蛋白、胶质、藻类) 合成乳化剂(酯类、环糊精、甾类、卤代油) 按离子的类型结构分 1 、离子型乳化剂(阴、阳、两性) 2 、非离子型乳化剂 根据亲水、亲油相对强弱分为

食品化学-第十一章 食品添加剂

第11章食品添加剂 11.1 概述 11.1.1 食品添加剂的定义 许多国家将加入食品中的一些成分分成以下4类:(1)正常的配料(Normal ingredients);(2)操作助剂(Processing aids);(3)食品添加剂(Food additives);(4)污染物(Contaminants)。正常的配料一般是指能单独作为食品食用的那些配料。操作助剂在加工过程中使用,一般不残留在最终的食品中。污染物是指农药的残留物、加工和包装过程中化学和微生物的污染等。 我国《食品卫生法》规定食品添加剂的定义是:为改善食品品质和色、香、味以及防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。食品添加剂是有目的,直接加入食品中去的物质,这区别于食品操作助剂和污染物。使用食品添加剂的目的是为了保持食品质量、增加食品营养价值、保持或改善食品的功能性质、感官性质和简化加工过程等。 联合国的食品法规委员会(Codex Alimentarius Commission CAC)关于食品添加剂的定义是:食品添加剂是不作为一种正常的食品食用和不作为一种典型的食品配料正常使用的对人体安全的物质,此种物质具有营养价值或不具有营养价值,为了在食品的制造、加工、制备、处理、装罐、包装、运输或保持中达到一个技术上(包括感官上)的目的,有意识地将此种物质加入食品,同时直接或间接地导致(或有理由预期会导致)它和它的副产物成为食品的一种组分或者影响食品的特性。 因此,CAC下设的食品添加剂委员会提出:使用的食品添加剂必须证明是安全的,它们必须有确切的规格和能提供下述四种功能之一或几种:(1)保持营养质量;(2)为具有特殊膳食需求的食品消费群体提供某种必需的配料;(3)有助于保持食品质量或改进食品感官品质;(4)提供一种操作助剂。 食品添加剂法规特别禁止用添加剂来掩盖食品的缺陷,欺骗消费者,损害消费者利益。此外,在采用合理工艺及良好管理的条件下,生产的食品能获得类似于有添加剂的效果,就不应使用添加剂。 11.1.2 食品添加剂的分类 食品添加剂按其来源可分为两类:(一)从动植物或微生物中提取的天然食品添加剂。(二)利用各种化学反应合成的食品添加剂。目前开发的重点是天然食品添加剂。按添加剂的功能和用途分类,根据我国食品添加剂分类和代码(GB12493-90),将食品添加剂分为20个大类。它们是:1、酸度调节剂 2、抗结剂 3、消泡剂4、抗氧化剂5、漂白剂6、膨松剂7、胶姆糖基础剂 8、着色剂 9、护色剂 10、乳化剂11、酶制剂12、增味剂13、面粉处理剂14、被膜剂 15、水分保持剂16、营养强化剂17、防腐剂18、凝固剂19、甜味剂20、增稠剂。 如同食品添加剂的定义,目前还没有公认一致的食品添加剂的分类。美国的“食品药品

食品化学名词解释

名词解释 1焦糖化反应:在没有氨基化合物存在的条件下,将糖和糖浆直接加热熔融,在温度超过100℃时,糖分解变化形成黑褐色的焦糖,称为焦糖化反应。 2酶的活性中心:由少数必须基团组成的能与底物分子结合并完成特定催化作用的空间小区域 3防腐剂:凡具有杀死微生物或抑制其增殖作用的物质 4肉的成熟:动物屠宰后经僵直到软化,使肉产生最佳食用状态的过程 5脂肪酸的β氧化:脂肪酸通过酶催化α与β碳原子间的断裂、β-碳原子上的氧化,相继切下二碳单位而降解的方式称为脂肪酸的β氧化 6必需氨基酸:人体不能合成而只能由食物供给的氨基酸。分别是Lys Phe V al Met Trp Leu Ile Thr(His) 7酶的必需基团:酶蛋白中只有少数特定的氨基酸残基的侧链基团和酶的催化活性有直接关系,这些官能团称为酶的必需基团 8生物氧化:糖类、脂肪和蛋白质等有机物质在生物体类的氧化分解,又叫细胞呼吸 9血色质:在缺氧的条件下,肌色质的中的三价铁还原为二价铁,生成粉红色的物质,称为血色质。 10抗氧化剂:能组织或延缓食品氧化,以提高食品质量的稳定性和延长贮存期的食品添加剂。 11水分活度:一个食品样品中水蒸气分压P与同一温度下纯水的饱和蒸气压P0之比。Aw=P/P0 12酶原:无催化活性的酶分子称为酶原 13 EMP途径:葡萄糖无氧分解为丙酮酸的一系列化学变化过程,又称葡萄糖的酵解途径 14 转氨基作用:氨基酸的α-氨基与酮酸的α-酮基在转氨酶的作用下相互交换,使原来的α-氨基酸变为相应的α-酮酸,α-酮酸转变为相应的α-氨基酸,这个过程称为转氨基作用。 15 食品添加剂:为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成的或者天然的物质 16生色基:能够在紫外可见区内吸光的基团 17肌色质:当氧合肌红蛋白或血红蛋白在有氧的条件下加热,因珠蛋白变性,血红素的二价铁变为三价铁,生成黄褐色的变肌红蛋白,称为肌色质。 18味觉:食品溶液或食品中可溶性成分溶于唾液中,刺激味蕾,进而刺激味觉神经传递到大脑味觉中枢,经大脑分析产生的一种感觉 19异化作用:通过物质分解,将自身物质转化为外部物质的过程 20淀粉的老化:淀粉溶液在室温或者低于室温的条件下,硬度会变大,体积会减小,会变得不透明,甚至凝结而沉淀,这种现象称为淀粉的老化。 21、乳化:使互不向溶的两种液体如油和水中的一种呈微滴状分散到另一种液体中称为乳化,其中量多的液体称为连续相,量少的则称为分散相。 22、酸价:中和1g油脂中游离脂肪酸所需要的KOH的毫克数称为酸价。 23、酶:是由活细胞产生的具有高效催化能力和催化专一性的蛋白质,后来发现少部分的RNA也具有酶的性质。 24、糖苷:单糖环状结构中的半缩醛羟基可以与醇或者酚等含羟基的化合物脱水形成缩醛型物质,这种物质称为糖苷。又称配糖物 25、变性淀粉:淀粉经过物理、化学或者是生物化学方法,将天然淀粉的部分结构和天然性质进行一定的改变,增强其某些机能或引进新的特征而制备的淀粉产品 26、蛋白质变性作用:蛋白质的变性作用受到外界物理或化学因素的作用,使蛋白质的物理

食品添加剂新品种管理办法(2017年修订本)

食品添加剂新品种管理办法 (2017年修订本) (2010年3月30日卫生部令第73号发布根据2017年12月26日国家卫生和计划生育委 员会令第18号《国家卫生计生委关于修改〈新食品原料安全性审查管理办法〉等7件部门规 章的决定》修正) 第一条为加强食品添加剂新品种管理,根据《食品安全法》和《食品安全法实施条例》有关规定,制定本办法。 第二条食品添加剂新品种是指: (一)未列入食品安全国家标准的食品添加剂品种; (二)未列入国家卫生计生委公告允许使用的食品添加剂品种; (三)扩大使用范围或者用量的食品添加剂品种。 第三条食品添加剂应当在技术上确有必要且经过风险评估证明安全可靠。 第四条使用食品添加剂应当符合下列要求: (一)不应当掩盖食品腐败变质; (二)不应当掩盖食品本身或者加工过程中的质量缺陷; (三)不以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂; (四)不应当降低食品本身的营养价值; (五)在达到预期的效果下尽可能降低在食品中的用量; (六)食品工业用加工助剂应当在制成最后成品之前去除,有规定允许残留量的除外。 第五条国家卫生计生委负责食品添加剂新品种的审查许可工作,组织制定食品添加剂新品种技术评价和审查规范。 国家卫生计生委食品添加剂新品种技术审评机构(以下简称审评

机构)负责食品添加剂新品种技术审查,提出综合审查结论及建议。 第六条申请食品添加剂新品种生产、经营、使用或者进口的单位或者个人(以下简称申请人),应当提出食品添加剂新品种许可申请,并提交以下材料: (一)添加剂的通用名称、功能分类,用量和使用范围; (二)证明技术上确有必要和使用效果的资料或者文件; (三)食品添加剂的质量规格要求、生产工艺和检验方法,食品中该添加剂的检验方法或者相关情况说明; (四)安全性评估材料,包括生产原料或者来源、化学结构和物理特性、生产工艺、毒理学安全性评价资料或者检验报告、质量规格检验报告; (五)标签、说明书和食品添加剂产品样品; (六)其他国家(地区)、国际组织允许生产和使用等有助于安全性评估的资料。 申请食品添加剂品种扩大使用范围或者用量的,可以免于提交前款第四项材料,但是技术评审中要求补充提供的除外。 第七条申请首次进口食品添加剂新品种的,除提交第六条规定的材料外,还应当提交以下材料: (一)出口国(地区)相关部门或者机构出具的允许该添加剂在本国(地区)生产或者销售的证明材料; (二)生产企业所在国(地区)有关机构或者组织出具的对生产企业审查或者认证的证明材料。 第八条申请人应当如实提交有关材料,反映真实情况,并对申

《食品化学》考研大纲

《食品化学》考试大纲 总体要求: 食品化学主要是研究食品中各种成分及其理化性质,以及在食品的生产、贮藏、加工和包装过程中所发生的各种变化的学科。重点掌握食品中六大营养素的化学组成、分子结构、理化性质和营养属性及其在原料处理、食品贮藏和加工过程中发生的物理和化学变化,以及它们对食品品质和安全性产生的影响;掌握食品中具有保健功能的成分的存在、结构和变化及其对人体健康的影响;掌握食品中有毒有害成分的来源及导致的危害和处理方法;掌握食品风味成分及其形成途径;掌握食品添加剂的基本知识。 绪论 了解食品化学的概念、发展简史和食品化学研究的主要内容。 熟悉食品中主要的化学变化及其对食品品质和安全性的影响。 掌握食品化学的研究方法。 第1章水分 掌握水在食品中的重要作用、存在的状态,水分活度和水分等温吸湿线的概念及意义,水分活度与食品的稳定性之间的关系。 了解水和冰的结构及性质,含水食品的水分转移规律,分子流动性与食品稳定性的关系。 第2章碳水化合物 了解主要的单糖及其衍生物和低聚糖的理化性质和功能性质,及其在食品加工与贮藏中的作用。 了解主要多糖类化合物的组成结构、功能性质及其在食品加工中的具体应用。第3章蛋白质 了解氨基酸、常见活性肽和蛋白质的结构特点、理化性质和生物功能性质。 掌握蛋白质变性的机理及其影响因素。 掌握蛋白质功能性质产生的机理、影响因素和评价方法及其在食品工业上的具体应用。

掌握蛋白质在食品加工贮藏中发生的物理、化学和营养变化以及如何利用和防止这些变化。 了解常见食品蛋白质的特点及其在食品工业上的应用。 第4章脂类 了解脂肪和脂肪酸的组成特征和命名。 掌握油脂的结晶特性、熔融特性、油脂的乳化等物理性质。 掌握油脂氧化的机理及其影响因素,抗氧化剂的抗氧化原理。 掌握油脂加工化学的基本原理。 掌握过氧化值、酸价等油脂质量评价方法。 第5章维生素 了解维生素的种类和它们在机体中的主要作用。 熟悉各种维生素的一般理化性质以及重要维生素在食品中的含量与分布。 掌握维生素在食品加工处理、贮藏过程中所发生的物理化学变化,以及对食品品质所产生的影响。 第6章矿物质 了解食品中矿物质的种类、来源、存在形式、吸收利用的基本性质和它们在机体中的作用。 掌握矿物质在食品加工、储藏中所发生的变化以及对机体利用率产生的影响。第7章食品的颜色 熟悉食品色素的概念、分类和常见的食品色素的名称。 掌握常见食品天然色素的化学结构、性质和在食品储藏加工过程中发生的重要变化及其影响因素。 掌握食品褐变的机理、影响因素及控制措施。 第8章食品的风味物质 掌握常见食品呈味物质的呈味特点及呈味机理,呈味物质的相互作用。 了解常见气味物质的类别及其气味,一些重要动植物食品的香气特征和呈味物质。 掌握食品香气的形成途径。 第9章食品添加剂

(完整版)食品化学课后题答案

食品化学课后复习题答案 第一章绪论 一、名词解释 1、食品 《食品工业基本术语》对食品的定义:可供人类食用或饮用的物质,包括加工食品、半成品和未加工食品,不包括烟草或只作药品用的物质。 《食品卫生法》对“食品”的法律定义:各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品,但是不包括以治疗为目的的物品。 2、食品化学 研究食品的种类、组成、营养、变质、分析技术及食品成分在加工和贮藏过程中所发生的化学反应的一门学科。 或者也可定义为是从化学角度和分子水平上研究食品的化学组成、结构、理化性质、营养和安全性质以及它们在生产加工、贮存和运销过程中的化学变化及其对食品品质和食品安全性影响的科学。 3、基本营养素 营养素是指那些能维持人体正常生长发育和新陈代谢所必需的物质。基本营养素一般包括六大类,即蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素和水。 二、简答题 1、食品化学家与生物化学家的研究对象和兴趣有何不一样。 答:生物化学家的研究对象是具有生命的生物物质,他们的兴趣包括在与生命相适应或几乎相适应的环境条件下,生物物质所进行的繁殖、生长和变化。而食品化学加则研究的是死的或将死的生物物质,其主要研究兴趣在于暴露在环境变化很大、不适宜生存的环境中热处理、冷冻、浓缩、脱水、辐照等加工和保藏条件下食品中各个组分可能发生的物理、化学和生物化学变化。 2、简述食品化学的主要研究内容。 首先是对食品中的营养成分、呈色、呈香、呈味成分和激素、有毒成分的化学组成、性质、结构和功能进行研究。 其次研究食品成分之间在生产、加工、贮存、运输、销售过程中的变化,即化学反应历程、研究反应过程中的中间产物和最终产物的结构及其对食品的品质和卫生安全性的影响。 最后是对食品贮藏加工的新技术、开发新的产品和新的食品资源以及新的食品添加剂等进行研究。这三大部分构成了食品化学的主要研究内容。 3、简述食品化学的研究方法。 任何一门学科的发展都是通过理论-实践-理论不断循环的体系中发展的,食品化学是一门实践性很强的学科,在食品化学的研究中,要采用理论和实验相结合的方法,实验主要通过感官实验和理化实验两条途径来实现,将实验结果与查证的资料相结合从而得出新的结论或者观点,然后将理论知识再反馈到实践中,又可以指导实践,不断循环,使得食品化学的理论只是不断推向新的阶段。在实验研究过程中主要遵循以下基本原则:(1)采用模拟体

(完整版)食品化学简答题整理

1.简述水分活度与食品稳定性的关系. 答:(1)水分活度与微生物生长:水分活度在0.6以下绝大多数的微生物都不能生长,Aw越低,微生物越难存活,控制水分活度就抑制微生物的生长繁殖。 (2)水分活度与酶促反应:水分活度在0.25-0.3范围可以有效减缓酶促褐变。 (3)水分活度与非酶褐变,赖氨酸损失:水分活度在0.6-0.7范围最容易发生酶促褐变。水分活度下降到0.2,褐变基本上不发生。 (4)水分活度与脂肪氧化:水分活度较低和胶高时都容易发生脂肪氧化。 2.举例说明糖类物质在食品贮藏加工过程中发生的化学变化及对食品品质的影响。 答:在食品贮藏加工过程中,糖类物质由于具有醇羟基和羰基的性质,可以发生成酯、成醚、成缩醛等反应和羰基的一些加成反应,产生一系列复杂的化合物,既有利于食品加工品质,又有不利的一面,部分中间产物对食品的品质影响极大。 1) 美拉德反应:羰基和氨基经过脱水缩合,聚合成棕色至黑色的化合物。食品中有羰氨缩合引起食品色泽加深的现象十分普遍,同时也产生一些挥发性的全类和酮类物质,构成食品的独特的香气。经常利用这个反应来加工食品,例如烤面包的金黄色、烤肉的棕红色的形成等。 2)焦糖化反应糖和糖浆在高温加热时, 糖分子会发生烯醇化, 脱水, 断裂等一系列反应, 产生不饱和环的中间产物,产生的深色物质有两大类:糖的脱水产物和裂解产物(醛、酮类)的缩合、聚合产物。黑色产物焦糖色是一种食品添加剂,广泛应用于饮料、烘烤食品、糖果和调味料生产等。 3)在碱性条件下的变化:单糖在碱性条件下不稳定,容易发生异构化(烯醇化反应)和分解反应,生成异构糖和分解成小分子的糖、醛、酸和醇类化合物;还可能发生分子内氧化和重排作用生产糖精酸。 4)在酸性条件下的变化:糖与酸共热则脱水生成活泼的中间产物糠醛,例如戊糖生成糠醛,己糖生成羟甲基糠醛。 5)糖氧化与还原反应:醛糖在弱氧化剂作用下可以生成糖酸;在强氧化剂作用下可以生成二元酸,酮糖在强氧化剂作用下在酮基处裂解生成草酸和酒石酸。糖类还可以还原成食品添加剂糖醇。 6)淀粉水解:淀粉在酸、碱或酶的作用水解成葡萄糖,或进一步异构成其它的单糖,这是制备葡萄糖浆和果葡糖浆的理论基础。 3. 影响食品非酶褐变的主要因素有哪些?简要叙述其预防措施? 答:1) 影响因素:温度、氧气、水分活度、底物类型、pH等。 2)控制措施: A、降温与控氧 B、控制水分含量:一般容易褐变的固体食品将水控制在3%以下,可很好地抑制其褐变。液体食品通过降低其浓度,则可较好地防止褐变。 C、降低pH值:在稀酸条件下,羰氨缩合产物很易水解。所以降低pH值是控制褐变的有效方法之一。 D、使用较不易发生褐变的食品原料 在所有羰基化合物中,以α-已烯醛褐变最快,其次是α-双羰基化合物,酮褐变速度最慢。 对于氨基化合物来说,褐变速度为:蛋白质>肽>胺类>氨基酸。在氨基酸中, 碱性氨基酸褐变速度较快,ε-位或在末端者,比α-位上较易褐变,所以赖氨酸褐变损失率最高。 由于脂类氧化和热解可产生不饱和醛、酮及二羰基化合物,因此,不饱和度高、易氧化的脂类亦易与氨基化合物发生褐变反应。 E、添加亚硫酸或氯化钙 F、采用生物化学方法去除反应底物 4.简述食品发生酶促褐变的主要原因以及防止食品发生酶促褐变的方法? 答:(1)食品发生褐变的主要原因 当食品细胞受到破坏后,食品中的多酚类物质(例如儿茶素、花青素)、氨基酸及其含氮酚类衍生物等在多酚氧化酶的催化作用下,将酚类物质氧化成粉红色的醌类物质,醌类物质进一步积累、聚合为黑色物质。(2) 防止食品发生褐变的方法

食品添加剂答案~~

《食品添加剂》复习题 第一章绪言 一、名词解释 1、食品添加剂(GB2760定义): 为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中中的化学合成或者天然物质。 2、最大无作用量(MNL) 是指动物长期摄入该受试物而无任何中毒表现的每日最大摄入量 3、每日允许摄入量(ADI) 是指终人或动物每日摄入某种化学物质(食品添加剂、农药等等),对健康无任何已知不良效应的剂量。 4、残留量 是物质在成品材料或物品中的最大的允许残留数量,以 在与食品接触的每 6平方分米的表面含 1毫克表示。 二、填空题 1、一个食品添加剂的代码用5位数字表示。前两位数字表示该食品添加剂所属的_类目标识__,后三位数字表示该食品添加剂的类目中的编码代号。 2、.毒理学试验通常分为急性毒性试验、遗传毒性试验、亚慢性毒性试验、慢性毒性试验四个阶段。 三、单项选择题 1、每一个食品添加剂的代码用5位数字表示。前两位数字表示( A ) A 该食品添加剂所属的类; B该食品添加剂的编号; C 该食品添加剂的最大使用量; 3、食品用香料是按照香料名称的汉字笔画顺序编排的,用三位数字表示,数字前分别冠以英文字母,表示该香料的来源,那么在香料的名称前冠以N表示该香料是( A) A 天然香料; B天然等同香料; C人工合成香料; 四、多项选择题 1、食品添加剂的作用包括(ABC ) A提高食品的保藏性、防止腐败变质; B改善食品的感观性状; C保持或提高食品的营养价值;D便于食品加工 2、对食品添加剂的要求包括( ABC ) A 不应对人体产生任何健康危害; B不应掩盖食品腐败变质; C 不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂; D食品工业用加工助剂一般应在制成最后成品之前除去,有规定食品中残留量的

《食品化学》复习题

《食品化学》复习题 一名词解释 滞后现象,无定形,玻璃态,玻璃化温度,大分子缠结,自由体积,淀粉老化,预糊化淀粉,液晶,抗氧化剂,酯交换,简单蛋白质,蛋白质的二级结构,蛋白质的构象适应性,蛋白质的功能性质,蛋白质结合水的能力,蛋白质的持水能力,蛋白质的乳化能力,酶的国际单位和SI单位,强化,蛋白质水解度,酶的周转率,蛋白质的消化率,脂肪同质多晶现象,等温吸着曲线,Aw,Glass transition temperature (Tg):Maillard反应,食品添加剂,膨松酸的中和值10p359,异肽键5p180 。 二填空题 1 填充下表中的内容: 表1 食品中可能发生的不良变化 特性不良变化具体例子特性不良变化具体例子 颜色质构 风味营养价值 表2 食品变质的原因和结果 表3 水-溶质相互作用的分类 种类实例相互作用的强度(与 H2O-H2O氢键比较) 偶极-离子 偶极-偶极 疏水水合 疏水相互作用 表4 脂类的分类 主类亚类组成

简单脂类 复合脂类 衍生脂类 表 5 影响蛋白质表面和界面性质的因素 内在因素 外在因素 内在因素 外在因素 1)酶失去活性;2)存在的竞争性反应使反应路线改变或受影响;3)体系的物理状态可能发生变化;4)一个或几个反应物可能短缺。 3 水为必须的生物化学反应提供一个物理环境,能作为代谢所需的营养成分和产生的废物的输送介质,它促进呼吸气体氧和CO 2的输送。 4 在理论上可以将结合水看作为存在于溶质和其他非水成分相邻处,并且具有与同一体系中体相水显著不同性质的那部分水。与体相水比较,应考虑结合水具有“被阻碍的流动性”而不是“被固定化的”。在一种典型的高水分含量食品中,结合水仅占总水量很小的一部分,大约相当于邻近亲水基团的第一层水。 5 离子和有机分子的离子基团在阻碍水分子流动的程度上超过任何其他类型的溶质。H 2O -离子键的强度大于H 2O-H 2O 氢键的强度,低于共价键的强度。 基本变化 结果 质量的变化 基本变化 结果 质量的变化 脂类水解 绿色蔬菜加热 多糖水解 肌肉组织的加热 水果破损

食品检验与分析 第十二章 食品添加剂的测定

第十二章食品添加剂的测定 一、选择题 1.漂白剂主要分为()两大类。 (1)还原型和氧化型(2)硫酸盐型和亚硫酸盐型 (3)硫酸盐型和次氯酸盐型(4)氧化型和氧合型 2.糖精钠的描述中不正确的是()。 (1)糖精学名为邻-磺酰苯甲酰亚胺,是应用较为广泛的人工合成甜味剂 (2)糖精钠被摄入人体后,不能被吸收利用,不分解,不供给热能,大部分从尿中排出而且不损害肾功能 (3)1997 年FAO/WHO 公布,将其ADI值定为5mg/kg~10mg/kg体重。 (4)糖精钠可用于饮料、酱菜类、复合调味料、蜜饯、配制酒、雪糕、冰淇淋、冰棍、糕点、饼干、面包等 3.高效液相色谱法测定糖精钠时,样品要求调节pH至 ( )。 (1)碱性(2)酸性(3)弱酸性(4)近中性 4.酚磺酞比色法受()因素影响较大。 (1)时间(2)温度(3)pH (4)压强 5.色素提取中,样品不含赤藓红时,用。含赤藓红时,用。()。 (1)液-液分配法聚酰胺粉吸附法(2)固-液分配法聚酰胺粉吸附法 (3)聚酰胺粉吸附法液-液分配法(4)聚酰胺粉吸附法固-液分配法 6.适用于食品中残留亚硫酸盐和天然亚硫酸盐的测定的方法是() (1)蒸馏法(2)滴定法 (3)离子色谱法(4)薄层色谱法 7.属于氧化型漂白剂的是()。 (1)过氧化氢和次氯酸(2)过氧化氢和亚硫酸盐 (3)焦亚硫酸钠和次氯酸(4)二氧化硫和低亚硫酸钠 8.气相色谱法测定苯甲酸钠的色谱条件错误的是()。 (1)氢火焰离子化检测器(2)色谱柱内径为3mm,长3m,玻璃柱 (3)载气为氮气,50mL/min (4)进样口230℃,检测器230℃,柱温170℃9.亚硝酸钠换算成硝酸钠的系数为()。 (1)1.232 (2)1.323 (3)1.012 (4)1.201 10.下列属于我国许可使用的防腐剂的一项是()。 (1)苯乙酸和脱氢醋酸(2)苯甲酸钠和乙酸钙 (3)对羟基苯甲酸乙酯和苯甲酸(4)山梨酸钾和乙酸钠 二、填空题 1.1996 年FAO/WHO 限定苯甲酸及盐的ADI 值以苯甲酸计为体重,我国《食品添加剂使用卫生标准》GB 2760~1996 规定碳酸饮料的防腐剂最大使用量为。 2.对糖精钠进行测定时为防止用乙醚萃取时发生乳化,可在样品溶液中加入CuSO4和NaOH,沉淀。 3.硝酸盐和亚硝酸盐的测定方法很多,公认的测定法为测亚硝酸盐含量,测硝酸盐含量,其它测定方法还有、和等。 4.环己基氨基磺酸钠商品名为,是的非营养型甜味素,可用于酱菜、调味酱油、面包、饮料等。 5.测定二氧化硫和亚硫酸盐的常用方法有:和两种。 6.我国卫生标准规定:亚硝酸钠、硝酸钠的使用限于及中,最大使用量:硝酸钠为,亚硝酸钠为。 7.食品添加剂常用的分析方法有、、和等。 8.我国使用的漂白剂大都是以为主的漂白剂。一般在食品的加工过程中要求

食品化学 名词解释 总结版

1 离子水合作用 在水中添加可解离的溶质,会使纯水通过氢键键合形成的四面体排列的正常结构遭到破坏,对于不具有氢键受体和给体的简单无机离子,它们与水的相互作用仅仅是离子-偶极的极性结合。这种作用通常被称为离子水合作用。 2 疏水水合作用 向水中加入疏水性物质,如烃、脂肪酸等,由于它们与水分子产生斥力,从而使疏水基团附近的水分子之间的氢键键合增强,处于这种状态的水与纯水结构相似,甚至比纯水的结构更为有序,使得熵下降,此过程被称为疏水水合作用。 3 疏水相互作用 如果在水体系中存在多个分离的疏水性基团,那么疏水基团之间相互聚集,从而使它们与水的接触面积减小,此过程被称为疏水相互作用。 4 笼形水合物 指的是水通过氢键键合形成像笼一样的结构,通过物理作用方式将非极性物质截留在笼中。通常被截留的物质称为“客体”,而水称为“宿主”。 5 结合水 通常是指存在于溶质或其它非水成分附近的、与溶质分子之间通过化学键结合的那部分水。 6 化合水 是指那些结合最牢固的、构成非水物质组成的那些水。 7 状态图 就是描述不同含水量的食品在不同温度下所处的物理状态,它包括了平衡状态和非平衡状态的信息。 8 玻璃化转变温度 对于低水分食品,其玻璃化转变温度一般大于0℃,称为Tg ;对于高水分或中等水分食品,除了极小的食品,降温速率不可能达到很高,因此一般不能实现完全玻璃化,此时玻璃化转变温度指的是最大冻结浓缩溶液发生玻璃化转变时的温度,定义为Tg ′。 9 自由水 又称游离水或体相水,是指那些没有被非水物质化学结合的水,主要是通过一些物理作用而滞留的水。 10自由流动水 指的是动物的血浆、植物的导管和细胞内液泡中的水,由于它可以自由流动,所以被称为自由流动水。 11 水分活度 水分活度能反应水与各种非水成分缔合的强度,其定义可用下式表示: 0100 w p ERH a p == 其中,P 为某种食品在密闭容器中达到平衡状态时的水蒸汽分压;P0表示在同一温度下纯水的饱和蒸汽压;ERH 是食品样品周围的空气平衡相对湿度。 12 水分吸着等温线 在恒温条件下,食品的含水量(用每单位干物质质量中水的质量表示)与αW 的关系曲线。 13 解吸等温线 对于高水分食品,通过测定脱水过程中水分含量与αW 的关系而得到的吸着等温线,称为解吸等温线。 14 回吸等温线 对于低水分食品,通过向干燥的样品中逐渐加水来测定加水过程中水分含量与αW 的关系而得到的吸着等温线,称为回吸等温线。 15 滞化水 是指被组织中的显微结构和亚显微结构及膜所阻留的水,由于这部分水不能自由流动,所以称为滞化水或不移动水。 16 滞后现象 MSI 的制作有两种方法,即采用回吸或解吸的方法绘制的MSI ,同一食品按这两种方法制作的MSI 图形并不一致,不互相重叠,这种现象称为滞后现象。 17 单分子层水 在MSI 区间Ⅰ的高水分末端(区间Ⅰ和区间Ⅱ的分界线,αW=0.2~0.3)位置的这部分水,通常是在干物质可接近的强极性基团周围形成1个单分子层所需水的近似量,称为食品的“单分子层水(BET )”。 1 多糖复合物 多糖上有许多羟基,这些羟基可与肽链结合,形成糖蛋白或蛋白多糖,与脂类结合可形成脂多糖,与硫酸结合而含有硫酸基,形成硫酸酯化多糖;多糖上的羟基还能与一些过渡金属元素结合,形成金属元素结合多糖,一般把上述这些多糖衍生物称为多糖复合物。 2 环状糊精 环状糊精是由6~8个D -吡喃葡萄糖通过α-1,4糖苷键连接而成的低聚物。由6个糖单位组成的称为α-环状糊精,由7个糖单位组成的称为β-环状糊精,由8个糖单位组成的称为γ-环状糊精。 3 多糖结合水 与多糖的羟基通过氢键结合的水被称为水合水或结合水,这部分水由于使多糖分子溶剂化而自身运动受到限制,通常这种水不会结冰,也称为塑化水。 4 果葡糖浆 工业上采用α-淀粉酶和葡萄糖糖化酶水解玉米淀粉得到近乎纯的D -葡萄糖。然后用异构酶使D -葡萄糖异构