大气受热过程与气温

专题三大气运动规律

核心点一大气的受热过程与气温

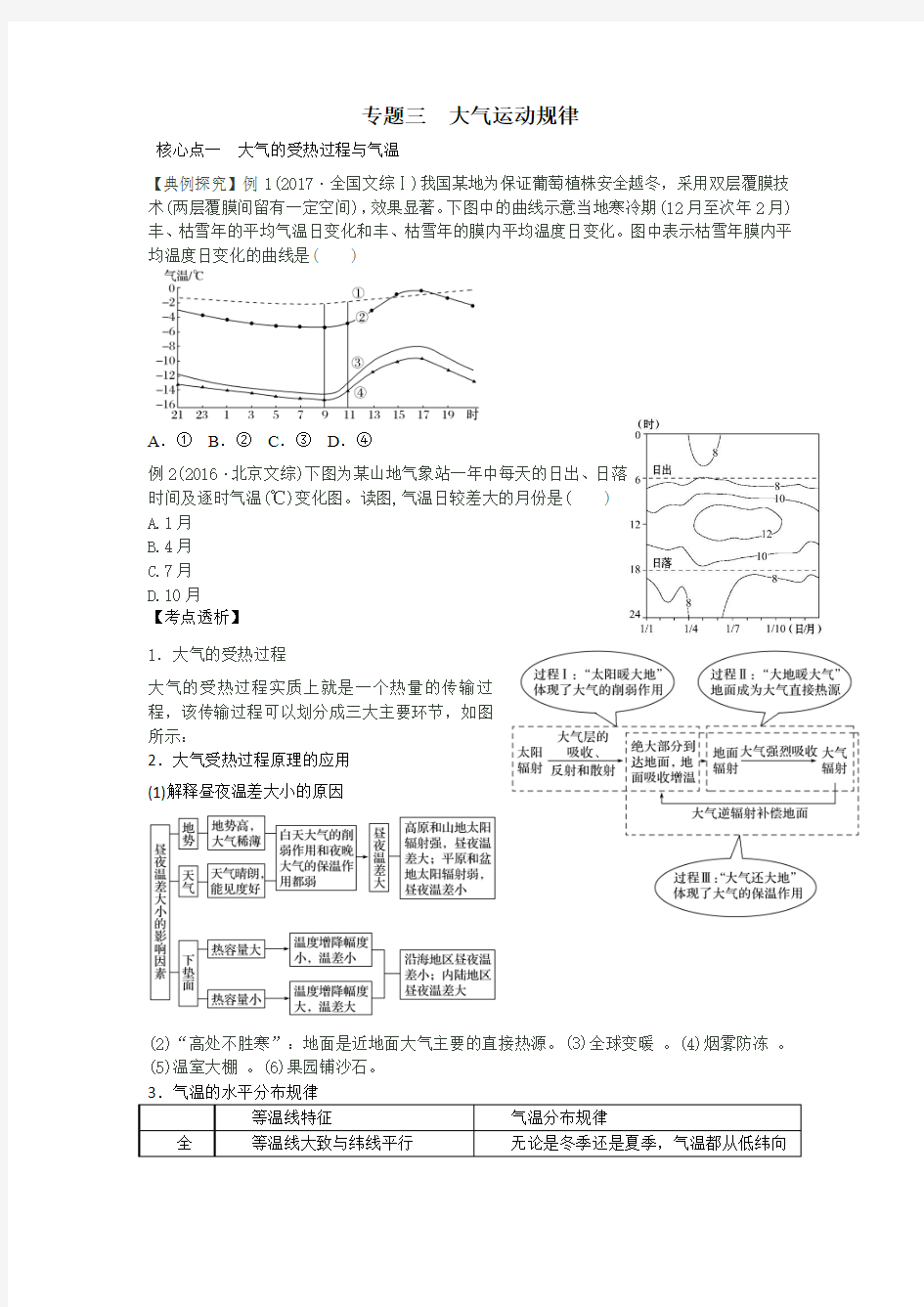

【典例探究】例1(2017·全国文综Ⅰ)我国某地为保证葡萄植株安全越冬,采用双层覆膜技术(两层覆膜间留有一定空间),效果显著。下图中的曲线示意当地寒冷期(12月至次年2月)丰、枯雪年的平均气温日变化和丰、枯雪年的膜内平均温度日变化。图中表示枯雪年膜内平均温度日变化的曲线是( )

A.①B.②C.③D.④

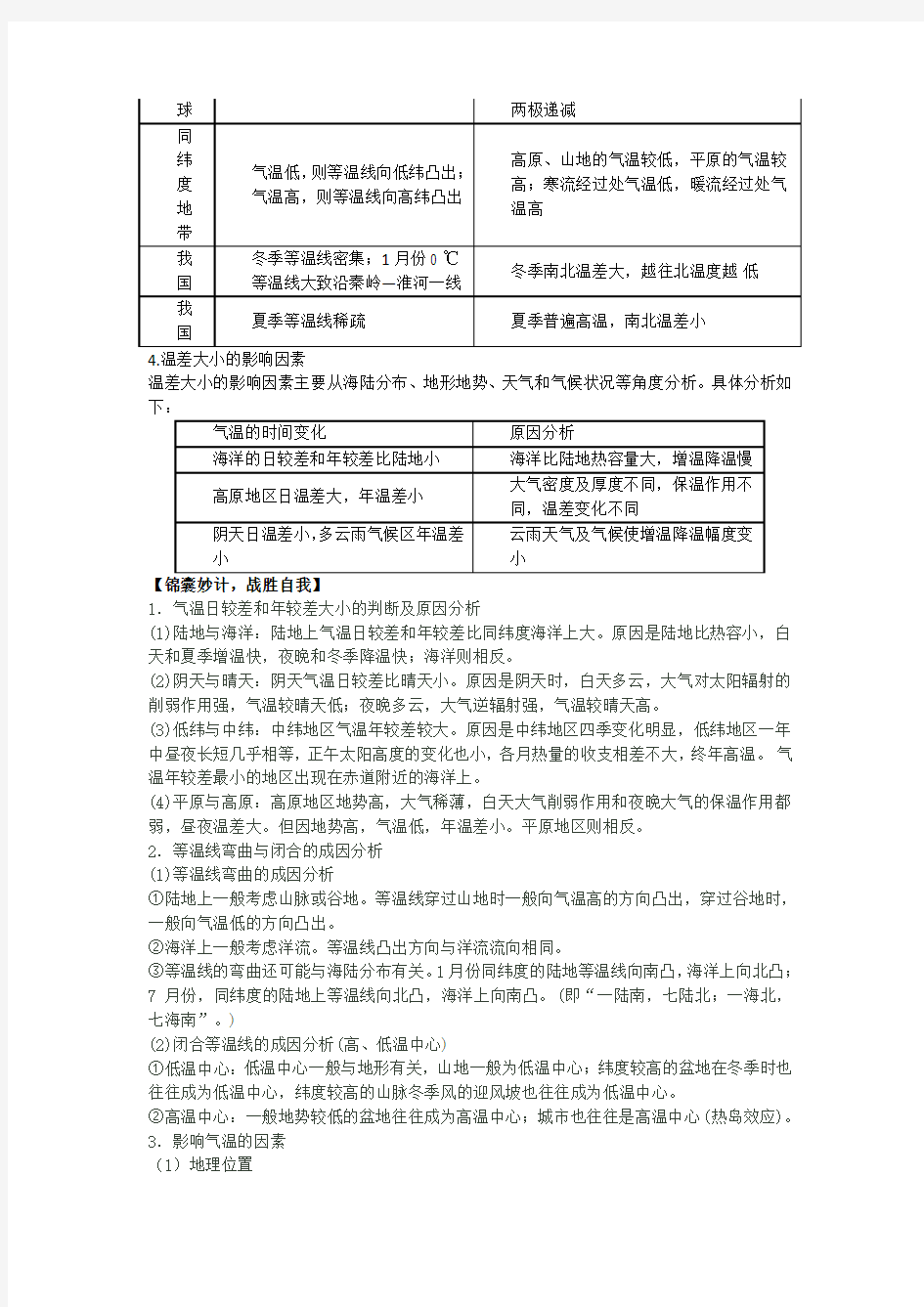

例2(2016·北京文综)下图为某山地气象站一年中每天的日出、日落

时间及逐时气温(℃)变化图。读图,气温日较差大的月份是( )

A.1月

B.4月

C.7月

D.10月

【考点透析】

1.大气的受热过程

大气的受热过程实质上就是一个热量的传输过

程,该传输过程可以划分成三大主要环节,如图

所示:

2.大气受热过程原理的应用

(1)解释昼夜温差大小的原因

(2)“高处不胜寒”:地面是近地面大气主要的直接热源。(3)全球变暖。(4)烟雾防冻。

(5)温室大棚。(6)果园铺沙石。

4.温差大小的影响因素

温差大小的影响因素主要从海陆分布、地形地势、天气和气候状况等角度分析。具体分析如下:

【锦囊妙计,战胜自我】

1.气温日较差和年较差大小的判断及原因分析

(1)陆地与海洋:陆地上气温日较差和年较差比同纬度海洋上大。原因是陆地比热容小,白天和夏季增温快,夜晚和冬季降温快;海洋则相反。

(2)阴天与晴天:阴天气温日较差比晴天小。原因是阴天时,白天多云,大气对太阳辐射的削弱作用强,气温较晴天低;夜晚多云,大气逆辐射强,气温较晴天高。

(3)低纬与中纬:中纬地区气温年较差较大。原因是中纬地区四季变化明显,低纬地区一年中昼夜长短几乎相等,正午太阳高度的变化也小,各月热量的收支相差不大,终年高温。气温年较差最小的地区出现在赤道附近的海洋上。

(4)平原与高原:高原地区地势高,大气稀薄,白天大气削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱,昼夜温差大。但因地势高,气温低,年温差小。平原地区则相反。

2.等温线弯曲与闭合的成因分析

(1)等温线弯曲的成因分析

①陆地上一般考虑山脉或谷地。等温线穿过山地时一般向气温高的方向凸出,穿过谷地时,一般向气温低的方向凸出。

②海洋上一般考虑洋流。等温线凸出方向与洋流流向相同。

③等温线的弯曲还可能与海陆分布有关。1月份同纬度的陆地等温线向南凸,海洋上向北凸;7月份,同纬度的陆地上等温线向北凸,海洋上向南凸。(即“一陆南,七陆北;一海北,七海南”。)

(2)闭合等温线的成因分析(高、低温中心)

①低温中心:低温中心一般与地形有关,山地一般为低温中心;纬度较高的盆地在冬季时也往往成为低温中心,纬度较高的山脉冬季风的迎风坡也往往成为低温中心。

②高温中心:一般地势较低的盆地往往成为高温中心;城市也往往是高温中心(热岛效应)。3.影响气温的因素

(1)地理位置

①纬度位置:一般而言,纬度与气温成反相关

②海陆位置:(同纬度地区比较)夏季,受海洋影响大的地区气温较低;冬季,受海洋影响大的地区气温较高

(2)大气

①锋面活动:冷(暖)锋过镜前、过境时、过境后对气温的影响

②天气状况:(同一地区的相邻时段比较)白天多云气温较晴天低;夜晚多云气温较晴天高(3)地形

①海拔:海拔每上升100m,气温下降0.6℃

②高大地形:对冷空气起到屏障或堆积作用

如果是开口直接朝向冷空气来源的山谷,其气温比同纬度地区低;否则反之。有高大地形阻挡冷空气的山间盆地、河谷气温比同纬度偏高

③坡向:(山地同一高度)阳坡比阴坡气温较高

背风坡因焚风效应气温较高,尤其是冬季

(4)其他

洋流:(同纬度不同地区比较)暖流增温;寒流降温

植被:(一般用于小范围比较)植被覆盖率高的地区,白天气温略低,晚上气温略高

水文:(一般用于小范围内比较)湖区、库区、沼泽、湿地等由于比热容大,白天气温略低,夜晚气温略高

人类活动:如城市热岛效应、大气的温室效应、营林与毁林、兴修水库等

【巩固练习】

生态小康家园是以土地资源为基础、以

太阳能为动力、以沼气为纽带,种植业和养

殖业相结合,通过生物质能转换技术,在农

户土地上、在全封闭状态下,将沼气池、猪

禽舍、厕所和日光温室等组合在一起的一种

生态农业庭院经济模式。读图,完成1~2

题。

1.夜间,农户用草垫覆盖塑性玻璃温室穹

顶,首要目的是 ( )

A.减少病虫害 B.减少热量损耗 C.减少水分蒸发D.增加室内温差2.该生态小康家园地源热泵使用的主要季节是 ( )

A.春季、夏季 B.夏季、秋季 C.秋季、冬季D.冬季、春季

读我国某山地1959—2009年1月0℃等温线的海拔高度(单位:米)表,回答3~5题。

3.关于该山地1月0℃等温线的判断,正确的是( )

A.西段上升更为明显 B.中段上升更为明显

C.东段下降更为明显 D.西段下降更为明显

4.预测在全球变暖的背景下,该山地水平方向上0℃等温线可能移动的方向是( ) A.向东 B.向南 C.向西 D.向北

5.推测该山地可能是( )

A.天山 B.大兴安岭C.秦岭 D.阴山

【课后作业】

浓雾发生时,有些居民进行地膜覆盖,以保障农作物的正常发芽生长。据此完成1~2题。1.浓雾使( )

A.大气逆辐射减弱 B.地面辐射增强

C.能见度降低 D.太阳辐射增强

2.浓雾发生时进行地膜覆盖,可有效提高地温,其主要原理是( )

A.增强了对太阳辐射的吸收B.增强了大气逆辐射

C.增强了太阳辐射的总量D.减弱了地面辐射

下图为某地1月、7月等温线分布图(等温距为4℃。

3.图中①地1月、7月的温差可能为( )

A.8°C B.12°C C.16°C D.20°C

4.导致图中②地7月等温线弯曲的因素是( )

A.洋流 B.海陆热力性质

C.地形 D.冬季风的影响

5.图中R河的汛期可能出现在( )

A.3~5月 B.6~8月

C.9~11月 D.12~次年2月

夏季绿洲、湖泊的最高气温比其毗邻的沙漠戈壁低30C左右,水分的蒸发量要少一半,几乎和沿海湿润地区差不多。其原因是由于沙漠戈壁和绿洲、湖泊对于太阳辐射的反射率不同,在白昼阳光辐射下,沙漠戈壁干燥地面强烈增温,通过大气的平流作用,暖空气被带到绿洲、湖泊上空,形成一个上热下冷的逆温层,上下层空气间的热交换难以进行,下层冷空气团得以保持稳定,因而形成一个湿润、凉爽的小气候。这种现象就称之为“冷岛效应”。6.“冷岛效应”产生的根本原因是

A.不同纬度的光照差异

B.不同下垫面的热量差异

C.不同高度的气压差异

D.不同海陆位置的水分差异

7.“冷岛效应”能

A.促进绿洲植物的蒸腾作用

B.抑制绿洲地面的水分蒸发

C.加快绿洲上空的热量交换

D.抑制绿洲地区农作物生长

欧洲白鹳为大型、长距离迁徙性鸟类,每年初春,它们从非洲南部迁回欧洲西部,荷兰低温地是其重要的传统回迁地,欧洲白鹳在迁徙过程中主要通过滑翔飞行以节省体力,但也会通过扇动双翼飞行。下图为欧洲白鹳初春迁徙路线示意图,据此回答下列问题。

8.欧洲白鹳在初春迁回的过程中,由①地飞到②

地没有走直线,最可能的原因是():

A. 充分利用海陆风

B. 避开天敌

C. 低湿地分布较广

D. 受人类活动干

扰小

9.欧洲白鹳每天迁徙时段多在10:00—15:00,并

常常避开广阔森林和水域,如果一定要经过时,

也要寻找最为狭窄的地方通过是因为:()

A. 食物较丰富,觅食较容易

B. 风力较大便于飞行

C. 天气晴朗飞行视野好

D. 上升气流显著

气温--大气受热过程(附带气温的描述和影响因素)

气温—大气受热过程 一、大气分层 名称对流层平流层高层大气 高度0—12km12—50km50km以上 气流状况上升和下沉平流 现象天气现象飞机航天器 1、两个来源 地球大气受热能量的根本来源:太阳辐射。 近地面大气主要、直接的热源:地面辐射。 2、两大过程 地面增温:大部分太阳辐射能够透过大气射到地面, 使地面增温。 大气增温:地面被加热,并以长波辐射的形式向大 气传递热量。 3、两大作用 削弱作用:大气层中的水汽、云层、尘埃等对太阳辐射的吸收、反射和散射作用。 保温作用:C大气逆辐射对近地面大气热量的补偿作用。 特别提醒:任何物体温度最高时,其辐射最强。就某一地区而言,地方时12点时,太阳辐射最强;地方时13点时,地面温度最高,地面辐射最强;地方时14点时,大气温度最高,大气辐射(包括大气逆辐射)最强。 三、大气受热过程原理的应用 1、大气保温作用原理的应用 (1)温室气体大量排放带来全球气温升高 温室气体(CO?、甲烷等)→排放增多→吸收地面辐射增多→气温升高→全球变暖 (2)分析农业实践中的一些现象: ①采用塑料大棚发展反季节农业,利用玻璃温室育苗等。塑料薄膜、玻璃能使太阳短波辐射透射进入棚内或室内,而地面长波辐射却不能穿透塑料薄膜或玻璃把热量传递出去,从而使热量保留在塑料大棚和玻璃温室内。

②人造烟雾、浇水防冻。秋冬季节,我国北方常用人造烟雾来增强大气逆辐射,使地里的农作物免遭冻害。浇水可增加空气湿度,增强大气逆辐射;水汽凝结释放热量;水的比热容大,浇水可减小地表温度下降的速度和变化幅度,减轻冻害。 ③果园中铺沙或鹅卵石不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。 2、利用大气削弱作用原理分析某地区太阳能的多寡 (1)高海拔地区 地势高→空气稀薄→大气的削弱作用弱→太阳能丰富 (2)内陆地区(如我国西北地区) 气候较为干旱→晴天多、阴雨天气少→大气的削弱作用弱→太阳能丰富 (3)湿润内陆盆地(如四川盆地) 3、昼夜温差大小的分析 主要从大气的削弱作用和保温作用去分析。 (1)地势高低,地势越高,大气越稀薄,那么大气的保温作用和削弱作用都弱,同时光照时间更长,白天气温更高,昼夜温差大。 (2)天气状况,晴朗的天气,云层较薄,大气的保温作用和削弱作用都弱,昼夜温差大。 (3)下垫面的性质差异不同,会造成比热容的大小不同。地面是大气的直接热源,比热容大的地方,地面增温速度和降温速度慢,昼夜温差小;比热容小的地方,地面的增温速度和降温速度都快,昼夜温差大。 (4)海陆位置。靠海近,温差小,深居内陆,温差大 (5)地形因素:山风倒灌(河谷、高大山脉的地方)、盆地保温。 四、逆温现象 1、逆温现象的表现 一般情况下,气温随海拔升高而降低,大约每升高1 000米,气温下降6℃,但有时会出现气温随海拔升高而上升的现象,即出现了逆温现象(如下图所示B、C之间)。

大气的受热过程(基础学习知识题)

一、大气的受热过程 读图“大气受热过程示意图”,完成1~3题。 1.图中序号含义正确的是 A.①太阳辐射B.②大气辐射C.③大气逆辐射D.④地面辐射 2.近地面大气主要的直接热源是 A.① B.②C.③ D.④ 3.人类通过低碳经济和低碳生活,可以使 A.①增强 B.②增强 C.③减弱 D.④减弱 4.与大气对太阳辐射的削弱作用无关的现象是 A.多云的夜晚通常比晴朗的夜晚温暖些 B.晴朗的天空呈蔚蓝色 C.夏季天空多云时,白天的气温不会太高 D.日出前的黎明天空明亮 电视剧《闯关东》中的场景:“主人公朱开山为了避免所种的庄稼遭受霜冻危害,在深秋的夜晚带领全家人及长工们在田间地头点燃了柴草……”。结合大气受热过程示意图回答5-6题。 5、关于图中a、b、c所代表的内容叙述正确的是 A.a代表近地面大气的直接热源 B.a、b、c所代表的辐射波长的大小关系是a C.①④②⑤③ D.①④②③⑤ 图2为甲(拉萨地区)、乙(杭州地区)两地间,年降水量和年太阳辐射量关系曲线图。读图回答8~9题。 8.图中反映甲地年太阳辐射总量比乙地多的原因主要是 A.甲地纬度低B.甲地距海近 C.甲地气候干燥,降水少,晴天多D.甲地缺少地面植被覆盖 9.甲地的气候资源对农业生产的有利影响是 ①复种指数高②小麦颗粒饱满③瓜果甜度高④水稻种植面积广 A.①②B.②③C.③④D.①③ 实际日照时数是指太阳光线照射地面所经历的小时数(去除地物、云、雾等遮蔽时间)。读湖北省某月多年平均日照时数分布图(单位:小时),结合所学知识,完成10~11题。 10.据统计,武汉市全年实际日照时数可以达到1950小时。据图判断,图示月份最可能是() A.1月 B.4月C.7月 D.11月 11.下列关于甲、乙两地实际日照时数的空间分布差异的描述,正确的是() A.甲地受夏季昼长影响,日照时间长,故日照时数较大 B.甲地受背风地形影响,气流下沉少雨,故日照时数较大 C.乙地受盆地地形影响,水汽难以扩散,故日照时数较小 D.乙地受地形抬升影响,湿润多雨,故日照时数较小 太阳辐射强度受纬度高低、大气透明度、地形地势等多种因素影响。下图示意我国某地某日的太阳辐射强度日变化,据此完成下面各题。 大气的受热过程与气 温 大气的受热过程与气温 一、准备知识 1.大气的垂直分层 臭氧层能过滤大部分对人体和生物 有害的紫外线,仅剩下少量的紫外 线到达地表 对流层高度因纬度而异,低纬地区 受热多,对流旺盛,对流层所达高 度高,低纬地区约17—18千米,中 纬度11—12千米,高纬度8—9千 米。 2、低层大气组成及作用 低层大气组成含量作用 干洁空气氮78.08% 地球上生物的基本成分 氧20.94% 人类和一切生物维持生命活动所必需的 物质 二氧化 碳 0.03% 变动 1)、光合作用的基本原料 2)、对地面有保温作用 臭氧很少能吸收太阳紫外线,是“地球生命的保 护伞”。 水汽很少1)、相变产生天气现象 2)、影响地面和大气温度 固体杂质很少凝结核,是成云致雨的必要条件 注:干洁空气比例基本不变;水汽一般夏季>冬季,低纬>高纬;固体杂质陆>海、城市>乡村、早晨和夜间>午后、冬季>夏季 3.(1)宇宙中的物体都在不断 向外辐射能量,同时也在不断接 受外界辐射的能量(温度高的物 体主要表现为向外辐射,温度低 的物体主要表现为接收辐射)物体的温度越高辐射能力越强。 (2)长波辐射与短波辐射的相对性(见课本P28注释) 二、大气的受热过程 大气的受热过程影响着大气的热状况、温度分布和变化,制约着大气的运动状态。 (一)大气受热过程三个环节 AA.太阳辐射穿过厚厚大气 (1)投射的纬度和季节决定了太阳辐射的强度和时间,决定了获得能量的基本格局。 (2)大气的削弱作用 太阳辐射在大气上界辐射最强,穿过大气就会被削弱。 削弱三种方式①反射:参与的大气成分:云层和较大尘埃。特点:云层愈厚,云量愈多,反射作用愈强;例:多云。无选择性。②散射。参与的大气成分:空气和较小尘埃特点:一部分太阳辐射改变方向,无法到达地面。有选择性。 ③吸收。参与的大气成分:臭氧吸收紫外线。水汽和二氧化碳吸收红外线。影响大气削弱作用的因素①太阳高度越大经过的路径越短被太阳削弱的越少,且太阳高度角大单位面积太阳辐射量大。②天气和气候(如阴雨天气白天对太阳辐射削弱作用强)③地形地势(地势高比同纬度昼长,太阳辐射经过的路径短且空气稀薄被大气削弱的少)④人为因素(如CO2氟氯烃排放、大气污染等) B.太阳辐射到达地面,地面反射和吸收,地面增温,地面辐射增强,地面以长波辐射的形式把热量传给近地面大气。 《大气的受热过程与气温》练习题 (2018·赣州测试)读大气受热过程图,图中箭头的粗细表示辐射量的多少。据此,完成1~2题。 1.与同纬度的我国东部沿海地区相比,下列代表青藏高原地区辐射量的箭头较粗的是( ) A.① B.③ C.④ D.⑤ 2.下列说法正确的是( ) A.亚马孙平原的太阳能资源比撒哈拉沙漠丰富,是因亚马孙平原的①箭头比撒哈拉沙漠的粗B.霜冻多出现在晴朗的夜晚,因为晴朗的夜晚,⑤箭头较细 C.晴朗的天空呈蔚蓝色,因为天气晴朗时,①箭头较细 D.大气的热量直接来自太阳辐射 (2019·湖北宜昌4月模拟)2019年1月24日,湖北遭遇了第二轮大范围持续雨雪天气。下图为此次雨雪天气结束后湖北某高中的校园景观图,图中河流一侧积雪较多,但对岸却不见积雪。据图回答3~4题。 3.图中道路上无积冰,但桥面有大量积冰的原因是( ) A.桥面吸收大气辐射较少 B.桥面释放地面辐射较多 C.路面释放地面辐射较多 D.路面吸收大气辐射较少 4.据图推测图中道路的走向最可能为( ) A.东北—西南 B.东南—西北 C.东—西 D.南—北 (2019·唐山第一中学冲刺)随着我国交通建筑技术的进步,隧道的修建日渐普遍。下图示意我国某中学地理兴趣小组记录的学校周边一隧道内部和外部1月和7月平均温度日变化。据此回答5~7题。 5.表示1月隧道内气温日变化的曲线是( ) A.① B.②C.③D.④ 6.此隧道( ) A.15时太阳辐射量最大B.内部温差比外部大 C.午后内外的温差最大D.具有冬暖夏凉特点 7.该学校最可能位于( ) A.黑龙江省 B.山东省 C.内蒙古自治区 D.陕西省 西瓜雪又称作“雪藻”,是一种具有微红或者粉红颜色并带有新鲜西瓜气味的雪。西瓜雪的红色是由一种名叫极地雪藻的绿藻引起的。雪藻生长的适宜温度是0 ℃左右。据此完成8~10题。 8.在阿尔卑斯山区最可能看到西瓜雪的位置是( ) A.冰川带 B.雪线附近 C.山麓D.山顶 9.在阿尔卑斯山山腰地区最可能看到西瓜雪的季节是( ) A.晚春 B.盛夏 C.早秋D.隆冬 10.有一个奇怪的现象:雪藻所占据的地方会形成一个红色的小凹坑。看上去像装过红葡萄酒的小酒杯。对此现象解释合理的是( ) A.雪藻能增强地面辐射,加速积雪融化 B.融化的积雪与底部岩石中的矿物质发生化学反应释放热量 C.雪藻能吸收太阳光进行光合作用,使得雪藻周围温度较高 D.大风挟带的沙石击打积雪,使得该处较周围深 精心整理 大气的受热过程与气温 一、准备知识 1.大气的垂直分层 臭氧层能过滤大部分对人体和生物有害的紫外线,仅剩下少量的紫外线到达地表 固体杂质很少凝结核,是成云致雨的必要条件 注:干洁空气比例基本不变;水汽一般夏季>冬季,低纬>高纬;固体杂质陆>海、城市>乡村、早晨和夜间>午后、冬季>夏季 3.(1)宇宙中的物体都在不断向外辐射能量,同时也在不断接受外界辐射的能量(温度高的物体主要表现为向外辐射,温度低的物体主要表现为接收辐射)物体的温度越高辐射能力越强。(2)长波辐射与短波辐射的相对性(见课本P28注释) 二、大气的受热过程 大气的受热过程影响着大气的热状况、温度分布和变化,制约着大气的运动状态。(一)大气受热过程三个环节 AA.太阳辐射穿过厚厚大气 (1)投射的纬度和季节决定了太阳辐射的强度和时间,决定了获得能量的基本格局。(2)大气的削弱作用 削弱三种方式①反射:参与的大气成分:云层和较大尘埃。特点:云层愈厚,云量愈多,反射作用愈强;例:多云。无选择性。②散射。参与的大气成分:空气和较小尘埃特点:一部分太阳辐射改变方向,无法到达地面。有选择性。③吸收。参与的大气成分:臭氧吸收紫外线。水汽和二氧化碳吸收红外线。 影响大气削弱作用的因素①太阳高度越大经过的路径越短被太阳削弱的越少,且太阳高度角大单位面积太阳辐射量大。②天气和气候(如阴雨天气白天对太阳辐射削弱作用强)③地形地势(地势高比同纬度昼长,太阳辐射经过的路径短且空气稀薄被大气削弱的少)④人为因素(如CO2氟氯烃排放、大气污染等) B.太阳辐射到达地面,地面反射和吸收,地面增温,地面辐射增强,地面以长波辐 10— C. 中的水汽和CO2的含量有关。 (二)、大气的受热过程-----气温的日变化、年变化 1.有关概念 气温是大气热力状况(冷热程度)的数值度量,一天观测3~4次(8、14、20、2点) 考点一:大气的受热过程 【知识梳理】 1.能量来源: 太阳辐射是地球表面最重要的能量源泉。 地面是近地面大气主要、直接的热源。 太阳辐射的能量主要集中:可见光(0.4~0.76微米) 太阳辐射——“短波辐射”,地面辐射——长波辐射,大气辐射——长波辐射 2.受热过程: ①太阳辐射到达地面,地面吸收太阳短波辐射增温。 ②地面放出长波辐射,大气中的CO2和水汽强烈吸收地面的长波辐射而增温 ③大气逆辐射对地面热量进行补偿,起保温作用。 3.大气对太阳辐射的削弱作用: ①吸收作用:具有选择性,水汽和二氧化碳吸收红外线,臭氧吸收紫外线,对于可见光部分吸收比 较少。 ②反射作用:无选择性,云层、尘埃越多,反射作用越强。例多云的白天温度不太高。 ③散射作用:具有选择性,对于波长较短的篮紫光易被散射。例晴朗的天空呈蔚蓝色等。 4.对地面的保温效应: ①大气逆辐射指大气射向地面的辐射,它对地面热量进行补偿,起保温作用。云层、尘埃,水汽, 二氧化碳能增强大气逆辐射。因而多云的夜晚气温比晴天高。 【能力拓展】 1.影响地面辐射强弱的主要因素: 1)纬度因素:纬度低,太阳高度角大,导致地面受热面积小,太阳辐射强度大。纬度低,太 阳高度角大,太阳辐射经过大气层的路程短,大气对太阳辐射的削弱作用弱。。因而,纬 度低,太阳高度大,太阳辐射强。 2)海拔因素:海拔高太阳辐射经过大气层的路程短和海拔高大气稀薄,削弱作用弱。 因而,海拔高,太阳辐射强。 3)气象因素:云量少,对太阳辐射的削弱作用弱,太阳辐射强。因而干旱区太阳辐射强。 2.影响气温的因素 分析:通过影响大气受热过程的太阳辐射,地面辐射,大气吸收能力,保温作用和削弱方面思考。 1)纬度:纬度低,太阳辐射能从低纬向高纬递减因而全球气温由低纬向高纬递减。 2)海陆:海陆热力性质有差异,即海洋比热容大,陆地比热容小。冬季大陆冷,海洋热,夏 天大陆热,海洋凉爽:夜晚大陆冷,海洋热,白天海洋冷,大陆热。大陆的气温年较差, 日较差大于海洋。(湖区、库区、沼泽、湿地的气温变化小。原因:湖区、库区、沼泽、 湿地的比热容大) 3)天气系统:冷锋过境,伴随降温。暖锋过境后,气温上升。阴雨白天气温低,阴雨夜晚气 温较高。 4)地形地势:海拔高气温低,对流层中高度每上升1000米,气温下降6℃。 盆地和河谷气温冬季比同纬度地区高,因为山地阻挡冷空气。 盆地和河谷气温夏季比同纬度地区高,因为盆地不易散热。 山地阳坡比阴坡气温高。原因:阳坡太阳辐射量>阴坡太阳辐射量 5)洋流:暖流增温,寒流降温。 6)植被:裸地的气温变化>植被覆盖率高的地区的气温变化。原因:植被覆盖率高的地区对太 阳辐射的阻隔作用强。,对太阳的反射率低 7)人类活动:城市的热岛效应。 3.影响气温昼夜温差的因素 (1)下垫面性质:比热容大,地面增温和降温速度慢,昼夜温差小。如海洋温差一般小于 陆地。 (2)天气状况:晴天时,大气白天对太阳辐射的削弱作用和夜晚大气对地面的保温作 用都弱,昼夜温差大。阴天则相反。 (3)地势高低:地势高,大气稀薄,大气白天对太阳辐射的削弱作用和夜晚大气对地 面的保温作用都弱,昼夜温差大 影响气温年较差的因素 (1)纬度:气温年较差随纬度的升高而增大。 (2)海陆:海洋气温年较差越小,陆地气温年较差越大。 (3)海拔:愈高年较差越小。 (4)天气:云雨多的地区小于云雨少的地区。 (5)植被:有植被的地区小于裸地。 4.气温分布规律: 水平:全球气温由低纬向高纬递减。 一月份最冷的地方在北半球高纬大陆 七月份最热的地方在撒哈拉沙漠。 世界极端最低气温在南极大陆 受海陆分布的影响陆地等温线一月向南凸海洋一月向北凸 地形,陆地水体和洋流,等因素也会影响等温线弯曲 垂直:一般情况下,对流层大气由于热量主要直接来自地面辐射,所以海拔越高,气温越低。 海拔每上。升1000米,气温下降6°C 日变化:最高气温14点。(太阳辐射12点最强,大气要吸收地面辐射增温,故气温最高时间延后)最低日出前后。(太阳辐射是地-气系统主要能量来源。夜晚是地面散热过程,至太阳升起前达到最低值,气温也最低) 年变化:北半球陆地一月最低,七月最高。海洋二月最低,八月最高。 5.逆温现象: 习 题 1 试写出仅适用于理想气体的闭口系的能量方程。 2 把CO2压送到体积为0.6m3的储气罐内。压送前储气罐上的压力表读数为4kPa,温度为20℃;压送终了时压力表读数为30kPa,温度为50℃。试求压送到罐内的C02的质量。设大气压力p b=0.lMPa。 3 体积为0.03m3的某刚性储气瓶内盛有700kPa、20℃的氮气。瓶上装有一排气阀,压力达到880kPa时阀门开启,压力降到850kPa时关闭。若由于外界加热的原因造成阀门开启,问: (1)阀开启时瓶内气体温度为多少? (2)因加热,阀门开闭一次期间瓶内气体失去多少?设瓶内氮气温度在排气过程中保持不变。 4 氧气瓶的容积V=0.36m3,瓶中氧气的表压力p gl=1.4MPa,温度t1=30℃。问瓶中盛有多少氧气?若气焊时用去一半氧气,温度降为t2=20℃,试问此时氧气瓶的表压力为多少?(当地大气压力p b=0. 098MPa) 5 某锅炉每小时燃煤需要的空气量折合成标准状况时为66000m3/h。鼓风机实际送入的热空气温度为250℃,表压力为20.0kPa,当大气压p b=0.lMPa时,求实际送风量(m3/h)。 6 某理想气体等熵指数k=1.4,定压比热容c p=1.042kJ/(kg.K),求该气体的摩尔质量M。 7 在容积为0.3m3的封闭容器内装有氧气,其压力为300kPa,温度为15℃,问应加人多少热量可使氧气温度上升到800℃? (1) 按定值比热容计算; (2) 按平均比热容(表)计算。 8 摩尔质量为0.03kg/mol的某理想气体,在定容下由275℃加热到845 ℃,若比热力学能变化为400kJ/kg,问焓变化了多少? 9 将1kg氮气由t1=30℃定压加热到t2 =415℃,分别用定值比热容,平均比热容(表)计算其热力学能和焓的变化。 10 3kg的CO2、由p1=800kPa、t l=900℃,膨胀到p2 =120kPa,t2 =600℃,试利用定值比热求其热力学能、焓和熵的变化。 11 在体积V=1.5m3的刚性容器内装有氮气。初态表压力p gl=2.0MPa,温度t=230℃,问应加入多少热量才可使氮气的温度上升到750℃?其焓值变化是多少?大气压力为0.1MPa。 (1)按定值比热容计算; (2) 按平均比热容的直线关系式计算; (3)按平均比热容表计算; (4) 按真实比热容的多项式表达式计算。 12某氢冷却发电机的氢气人口参数为p gl=0.2MPa、t1=40℃,出口参数为p g2=0.19MPa、t2=66℃。若入口处体积流量为1.5m3/min,试求每分钟氢气经过发电机后的热力学能增量、焓增量和熵增量。设大气压力p b=0.lMPa。 (l)按定值比热容计算; (2)按平均比热容的直线关系式计算。 13 利用内燃机排气加热水的余热加热器中,进入加热器的排气(按空气处理)温度为285℃,出口温度为80℃。不计流经加热器的排气压力变化,试求排气经过加热器的比热力学能变化、比焓变化和比熵的变化。 (l)按定值比热容计算; (2)按平均比热容表计算。 大气的受热过程与气温 一、准备知识 1.大气的垂直分层 臭氧层能过滤大部分对人体和生物有害 的紫外线,仅剩下少量的紫外线到达地表 对流层高度因纬度而异,低纬地区受热 多,对流旺盛,对流层所达高度高,低纬 地区约17—18千米,中纬度11—12千米, 高纬度8—9千米。 2、低层大气组成及作用 低层大气组成含量作用 干洁空气氮%地球上生物的基本成分 氧%人类和一切生物维持生命活动所必需的物质 二氧化 碳 %变动1)、光合作用的基本原料 2)、对地面有保温作用 臭氧很少能吸收太阳紫外线,是“地球生命的保护伞”。 水汽很少1)、相变产生天气现象 2)、影响地面和大气温度 固体杂质很少凝结核,是成云致雨的必要条件 注:干洁空气比例基本不变;水汽一般夏季>冬季,低纬>高纬;固体杂质陆>海、城市>乡村、早晨和夜间>午后、冬季>夏季 3.(1)宇宙中的物体都在不断向外辐射能量,同时也在不断接受外界辐射的能量(温度高的物体主要表现为向外辐射,温度低的 物体主要表现为接收辐射)物体的温度 越高辐射能力越强。 (2)长波辐射与短波辐射的相对性(见 课本P28注释) 二、大气的受热过程 大气的受热过程影响着大气的热 状况、温度分布和变化,制约着大气的 运动状态。 (一)大气受热过程三个环节 A A.太阳辐射穿过厚厚大气 (1)投射的纬度和季节决定了太阳辐 射的强度和时间,决定了获得能量的基本格局。 (2)大气的削弱作用 太阳辐射在大气上界辐射最强,穿过大气就会被削弱。 削弱三种方式①反射:参与的大气成分:云层和较大尘埃。特点:云层愈厚,云量愈多,反射作用愈强;例:多云。无选择性。②散射。参与的大气成分:空气和较小尘埃特点:一部分太阳辐射改变方向,无法到达地面。有选择性。③吸收。参与的大气成分:臭氧吸收紫外线。水汽和二氧化碳吸收红外线。 影响大气削弱作用的因素①太阳高度越大经过的路径越短被太阳削弱的越少,且太阳高度角大单位面积太阳辐射量大。②天气和气候(如阴雨天气白天对太阳辐射削弱作用强)③地形地势(地势高比同纬度昼长,太阳辐射经过的路径短且空气稀薄被大气削弱的少)④人为因素(如CO2氟氯烃排放、大气污染等) B.太阳辐射到达地面,地面反射和吸收,地面增温,地面辐射增强,地面以长波辐射的形式把热量传给近地面大气。 反射不利地面增温,一般来说,深色土壤的反射率比浅色土壤小,潮湿土壤的反射率比干燥土壤小,粗糙表面的反射率比平滑表面小,陆地表面的平均反射率为10—35%,新雪面反射率最大,可达95%。水面反射率随太阳高度角而变,太阳高度角愈小反射率愈大。对波浪起伏的水面来讲,反射率平均为7—10%左右。因此,即使总辐射强度一样,不同性质的下垫面得到的太阳辐射仍然有很大差别,这是地面温度分布不均匀的原因之一。 地面吸收太阳辐射增温。下垫面比热容大增温降温速度都慢,比热容小增温降温速度都快。 C.大气受热(主要是大气中的水汽和二氧化碳吸收地面辐射)又以辐射、对流、传导等方式层层向上传递热量。大气温度越高大气辐射、对流、传导越强越激烈,其中大气辐射中向下的部分因为与地面辐射方向相反,称为大气逆辐射。大气逆辐射不能使地面增温但大气逆辐射越强对地面的保温作用越强。大气的保温作用与大气中的水汽和CO2的含量有关。(二)、大气的受热过程-----气温的日变化、年变化 1.有关概念 气温是大气热力状况(冷热程度)的数值度量,一天观测3~4次(8、14、20、2点) 日均温、月均温、年均温 气温日较差:一天中最高气温与最低气温的差值 气温年较差:一年中最高与最低月均温的差值 2. 气温的日变化、年变化 ①据右图分析气温日变化过程,思考一 日中最高气温14时能否推前或延后, 请分别举例说明。(结论:一天中,若 无明显天气过程的干扰,最低气温出现 在日出前后,最高气温出现在午后2时 (即当地地方时14:00)左右。) ②气温日变化过程:日出以后,随着太 阳高度角的逐渐增大,太阳辐射不断增 强,地面获得的热量不断增多,地面温 度不断升高,地面辐射不断增强。大气吸收地面辐射,气温也跟着不断上升。正午过后,太阳辐射虽已开始减弱,但地面获得太阳辐射的热量仍比地面辐射失去的热量多,地面储存的热量继续增多,地面温度继续升高,地面辐射继续增强,气温也继续上升。随着太阳辐射的进一步减弱,地面获得太阳辐射的热量开始少于地面辐射失去的热量时,也就是当地面热量 大气热力学温度 thermodynamic temperatures of atmosphere 表征干空气和湿空气热力性质的重要变量。常用的有虚温、露点、湿球温度、位温和相当位温等。虚温在气压相等的条件下,使干空气的密度和湿空气的密度相等时,干空气应具有的温度。这是一种虚拟的温度,称为虚温(T V )。它表示湿空气的一种属性:TV≈T(1+0.61W ) 式中W =ρ V /ρ d 为混合比,ρ d 、ρ V 分别为干空气和水汽的密度(见气象要素)。 空气的水汽含量愈大,W 也愈大。在一般情况下,虚温仅略高于实测温度,即使在非常暖湿的空气中,也只有几摄氏度的差异。引入虚温后,比较复杂的湿空气 状态方程,就可以用比较简单的、类似于干空气的状态方程来代替,即P = ρR d T V 。 其中ρ是湿空气的密度,R d 为干空气气体常数。 露点在气压和水汽含量不变的情况下,降低空气温度使其达到饱和状态 时的温度,称为露点,常用T d 表示。在温度一定的情况下,空气中的水汽含量愈少,露点愈低,只有在饱和的湿空气中,露点才等于气温,故可利用气温和露点的差值来近似地表示大气中的水汽含量。 湿球温度在系统(空气加水)的气压保持不变并和外界没有热量交换的情况下,纯净的水蒸发到空气中去,使其达到饱和状态时,系统因蒸发冷却而到 达的温度,称为湿球温度,通常用T w 表示。在实际工作中,用湿球温度表上的读数代表湿球温度。该温度表的球部,包着保持浸透了水的纱布,在通风良好的情况下,湿球附近的水分在不断蒸发的过程中吸收周围空气的热量,使周围的气温下降,当湿球附近的空气达到饱和时,湿球温度表的指示剂稳定而不再下降,此时的读数便表示湿球温度。实际上,这种读数和通风情况有关,所以它只是一种近似于理论上的湿球温度。空气中的水汽含量愈小,为使空气达到饱和所需蒸发的水分就愈多,所吸收的热量愈大,湿球温度就愈低。故湿球温度的高低,能反映大气中水汽含量的多寡(湿度的大小)。气块由某高度干绝热上升,达到饱和之后,再湿绝热下降到原来高度时所具有的温度,称为假湿球温度,通常用 T sw 表示。 位温将一块干空气绝热地压缩或膨胀到气压等于1000百帕时所具有的温度,称为位温,常用θ表示。当气块绝热膨胀时,它对外界作功,内能减小,温度下降;反之,气块作绝热压缩时,内能增大,温度升高。但是气块的位温在干绝热过程中却是守恒的。对湿空气,气块干绝热上升,达到饱和之后,再湿绝热下降到1000 百帕高度时的温度,称为假湿球位温,通常用θsw表示。它在等压蒸发和凝结过程中是守恒的。 相当温度在等压情况下,湿空气的水汽全部凝结时,若所释放的潜热全 部用于加热空气,气块所达到的温度,称为相当温度,通常用T e 表示。如果未饱和的气块通过干绝热过程移到1000百帕高度,则其相当温度称为相当位温, 通常用θ e 表示。如果气块先作干绝热变化,达到饱和之后,再依湿绝热过程上升,直到所有的水汽全部凝结为水而脱离该气块为止,然后将这种已无水汽的干空气干绝热地下降至原来的气压处,气块在这种虚拟的过程中所能达到的温度, 称为假相当温度,用T se 表示。若将它用干绝热地移到1000百帕时,其温度称为 考点十:大气的受热过程与气温 【考点命题规律分析】 [考点分层透析] 【典型例题】(2015·广东文综,10,4分)大规模的火山爆发可能造成地表温度下降。其合理的解释是火山爆发导致 A.大气二氧化碳浓度增加 B.高纬度地区极光现象减少 C.地球表面长波辐射增强 D.到达地面的短波辐射减弱 【解析】火山爆发可能造成地表温度下降,称之“阳伞效应”,与大气二氧化碳浓度增加,导致的全球变暖的“温室效应”相对应。主要原因在于火山爆发释放大量的火山灰对太阳短波辐射有很大的削弱作用,使到达地面的太阳辐射减少。而高纬度地区的极光主要与太阳活动有关;地表获得的太阳辐射减少,温度低,地面长波辐射减弱。 【答案】D 【考点透析】大气的受热过程及应用 1.大气的受热过程 大气对地面的保温作用主要表现在以下两个方面:①近地面的大气能吸收地面辐射(即阻碍地面辐射散失);②大气逆辐射把热量还给地面(即补偿地面损失的热量),对地面起到了保温作用。 2.应用 (1)分析昼夜温差大小 分析昼夜温差的大小要结合大气受热过程原理,主要从地势高低、天气状况、下垫面性质几方面分析。 ①地势高低:地势高→大气稀薄→白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大。 ②天气状况:晴朗的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大。 ③下垫面性质:下垫面的比热容大→地面增温和降温速度都慢→昼夜温差小,如海洋的昼夜温差一般小于陆地。 (2)在生产生活中的应用 ①解释温室气体大量排放对全球变暖的影响 ②在农业中的应用:利用温室大棚生产反季节蔬菜;利用烟雾防霜冻;果园中铺沙或鹅卵石不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。 [考点规律揭秘] 分析气温空间分布和时间变化的方法 第9讲大气受热过程与气温 2017 版课程标准内容要求2017级四省市教学内容建议 1.运用示意图等,说明大气受 热过程[水平1-4] 1.1运用示意图、视频、模拟实验等,说明大气 受热过程[综合思维、地理实践力] 1.2运用大气受热过程解释相关地理现象[人地协 调观、综合思维、地理实践力] 2.运用区域图、等温线图,说 明气温时空变化[水平1-4] 2.1运用区域图、等温线图,说明某地气温分布 变化规律[综合思维、区域认知] 2.2运用资料,分析某地影响气温分布与变化的 因素[综合思维、地理实践力] [知识体系构建] [主干知识整合] 1.大气对太阳辐射的削弱作用 特点具体表现 吸收选择性 臭氧和氧原子主要吸收太阳辐射中波长较短的紫外线,水 汽和二氧化碳主要吸收太阳辐射中波长较长的红外线,而 太阳辐射中的可见光被吸收得很少 散射选择性微尘、空气分子能散射波长较短的蓝紫色光 反射无选择性云层和浮尘等可阻挡、反射部分可见光 [易误辨析] 1.太阳辐射的绝大多数都被大气削弱掉吗? 提示不是。大气直接吸收的太阳辐射只占大气层顶太阳辐射的五分之一左右,而地面吸收的太阳辐射却占到大气层顶太阳辐射的二分之一左右。 2.大气对地面的保温作用 (1)辐射能量与辐射波长:物体的温度越高,辐射的波长越短,反之越长。 (2)大气受热过程 [易误辨析] 2.大气的热量主要来自太阳还是地面? 提示太阳辐射能量主要集中在可见光部分,而大气吸收的主要是红外线和紫外线,能量并不多。地面辐射主要为红外线,多数会被大气吸收,故大气热量主要来自地面辐射。 3.陆地气温的时间变化规律 [易误辨析] 3.一天中气温最高的时候也是太阳辐射最强的时候吗? 提示气温的变化取决于吸收的热量与放出的热量的差值,一天中太阳辐射最强值是当地正午12点前后,正午后,虽然太阳辐射开始减弱,但大气吸收的热量仍然大于放出的热量,所以气温仍在上升。直到下午2点前后,大气放出的热量开始大于吸收的热量,气温开始下降,故此时气温达到最高。 考点一大气受热过程原理及其应用 【例1】(2017·全国文综Ⅰ)我国某地为保证葡萄植株安全越冬,采用双层覆膜技术(两层覆膜间留有一定空间),效果显著。下图中的曲线示意当地寒冷期(12月至次年2月)丰、枯雪年的平均气温日变化和丰、枯雪年的膜内平均温度日变化。据此完成(1)~(2)题。 (1)图中表示枯雪年膜内平均温度日变化的曲线是() A.① B.② C.③ D.④ (2)该地寒冷期() A.最低气温高于-16 ℃ B.气温日变化因积雪状况差异较大 C.膜内温度日变化因积雪状况差异较大 D.膜内温度日变化与气温日变化一致 [尝试自解](1)________(2)________ [错因诊断]第(1)题不能了解相关原理,即膜内温度高于大气,丰雪可以减小温 (2) “高处不胜寒”:地面是近地面大气主要的直接热源。 (3) 全球变暖 。(4) 烟雾防冻 (5) 温室大棚 。 (6) 果园 铺 沙 石 。 3 . 气温 的 水 平 分 布 规 律 等温线特征 气温分布规律 全 等温线大致与纬线平行 无论是冬季还是夏季,气温都从低纬向 球 两极递减 专题三 大气运动规律 核心点一 大气的受热过程与气温 【典例探究】例 1(2017·全国文综Ⅰ ) 我国某地为保证葡萄植株安全越冬,采用双层覆膜技 术(两层覆膜间留有一定空间 ) ,效果显著。下图中的曲线示意当地寒冷期 (12 月至次年 2 月) 丰、枯雪年的平均气温日变化和丰、 枯雪年的膜内平均温度日变化。 图中表示枯雪年膜内平 均温度日变化的曲线是 ( ) 例 2(2016 ·北京文综 ) 下图为某山地气象站一年中每天的日出、 时间及逐时气温 ( ℃ )变化图。读图 ,气温日较差大的月份是 ( A.1 月 B.4 月 C.7 月 D.10 月 【考点透析】 日落 1.大气的受热过程 大气的受热过程实质上就是一个热量的传输过 程,该传输过程可以划分成三大主要环节,如图 所示: 2.大气受热过程原理的应用 (1)解释昼夜温差大小的原因 4.温差大小的影响因素温差大小的影响因素主要从海陆分布、地形地势、天气和气候状况等角度分析。具体分析如下: 【锦囊妙计,战胜自我】 1.气温日较差和年较差大小的判断及原因分析 (1) 陆地与海洋:陆地上气温日较差和年较差比同纬度海洋上大。原因是陆地比热容小,白天和夏季增温快,夜晚和冬季降温快;海洋则相反。 (2) 阴天与晴天:阴天气温日较差比晴天小。原因是阴天时,白天多云,大气对太阳辐射的削弱作用强,气温较晴天低;夜晚多云,大气逆辐射强,气温较晴天高。 (3) 低纬与中纬:中纬地区气温年较差较大。原因是中纬地区四季变化明显,低纬地区一年中昼夜长短几乎相等,正午太阳高度的变化也小,各月热量的收支相差不大,终年高温。气温年较差最小的地区出现在赤道附近的海洋上。(4) 平原与高原:高原地区地势高,大气稀薄,白天大气削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱,昼夜温差大。但因地势高,气温低,年温差小。平原地区则相反。 2.等温线弯曲与闭合的成因分析 (1) 等温线弯曲的成因分析①陆地上一般考虑山脉或谷地。等温线穿过山地时一般向气温高的方向凸出,穿过谷地时,一般向气温低的方向凸出。 ②海洋上一般考虑洋流。等温线凸出方向与洋流流向相同。 ③等温线的弯曲还可能与海陆分布有关。1 月份同纬度的陆地等温线向南凸,海洋上向北凸; 7 月份,同纬度的陆地上等温线向北凸,海洋上向南凸。( 即“一陆南,七陆北;一海北, 七海南”。) (2) 闭合等温线的成因分析( 高、低温中心) ①低温中心:低温中心一般与地形有关,山地一般为低温中心;纬度较高的盆地在冬季时也往往成为低温中心,纬度较高的山脉冬季风的迎风坡也往往成为低温中心。 ②高温中心:一般地势较低的盆地往往成为高温中心;城市也往往是高温中心(热岛效应) 。3.影响气温的因素 (1)地理位置 第9讲冷热不均引起大气运动 知考纲明考情理线索 1.大气的受热 过程 2.大气保温作 用的基本原理 3.大气热力环 流的形成过程 1.以统计图、示意图为载体,考查大气受热 过程原理,考查频度较高,考查形式主要是 选择题 2.以区域图、等温线图为材料,考查气温时 空变化。考查频度高,选择题、综合题命题 形式均有,难度中等 3.本节内容属于地理基础知识和基本原理, 可以用来解释众多日常生活中的自然现象, 值得关注 一、大气圈的组成 1.低层大气的主要成分:干洁空气、少量的水汽和固体杂质。 2.干洁空气主要成分的作用 氮生物体内蛋白质的重要组成部分 氧人类和一切生物维持生命活动必需的物质 二氧化碳 绿色植物进行光合作用的原料;对地面起保温 作用 臭氧吸收紫外线,被誉为“地球生命的保护伞” 1.垂直分层的依据:大气在垂直方向上的温度、密度及运动状况的差异。 2.垂直分层 分层 气温垂直变化大气运动状况与人类的关系 A对流层随高度增加而降低对流运动显著与人类关系最密切,天气现象复杂多变 B平流层随高度增加而增加水平运动为主有利于高空飞行,臭氧层保护作用 C高层大气随高度增加先降低后增 加 80~500千米有若干电离 层,对无线电短波通信有 重要作用 特别提醒 达17千米~18千米。高纬度地区仅8千米~9千米。 (2)从近地面到高空,大气密度逐渐减小,气压逐渐降低,水汽、尘埃含量逐渐减少。 三、大气的受热过程 1.大气的热源 (1)根本来源:太阳辐射。 (2)直接来源(近地面大气):地面辐射。 2.受热过程 (1)地面增温:大部分A太阳辐射透过大气射到地面,使地面增温。 (2)近地面大气增温:地面以B长波辐射的形式向大气传递热量,使近地面大气增温。 第8讲 大气的垂直分层和受热过程及气温的变化 【考纲导学】 考试说明 命题规律 趋势预测 1、 大气受热过程 2、 气温的分布规律 ◆题型示例:(受热)以选择题为主,如2013北京文综第5题。后 者以两种都有,如2011江苏地理27(1)。 ◆能力要求:考查一获取和解读信息能力、调动和运用知识能力为主。 ◆热点预测:2015高考可能仍将以热力环流和等温线的判读为主,以选择题形式,约8分。 ◆趋势分析:以气候要素分布图为背景,考察获取信息、调动和运用知识解决实际生活问题的可能性较大。 【知识梳理】 一、 大气的组成 大气组成 作 用 干 洁 空 气 氮(78%) 对地面: 对人类和生物: 氧(21% 二氧化碳 (0.03%) 臭氧 水 汽 固体杂质 2、大气含量的变化及影响 (1)水汽 聚落 季节 纬度 海陆 (2)固体杂质 聚落 季节 海陆 (3)CO 2 聚落 季节 昼夜 天气 影响因素: 【例题1】读某测站测定的大气中CO 2浓度变化图, (1)从图中可以看出大气中CO 2的浓度是逐年 的,这是因为: ①: ②: (2)C02的浓度在一年内的周期变化 季高,季低,这是因为 (3)C02具有温室效应,是因为: (4)全球变暖会对人类生存环境、社会经济发生的重 大影响 ①: ②: 3、臭氧问题 (1)集中的区域 (2)对人类的影响 (3)变化、原因及影响 变化: 变化原因: 影响: (4)时空差异 大气层次: 纬度: 季节: 【例题2】读右图回答: (1).就纬度而言,图中臭氧总量的极小值出现 在: (2).就季节而言,图中南北半球臭氧含量的极大值均出现在 二.大气的垂直分层 1、大气分层及特点(右图) 大气垂直分层与热力状况学案 【学习目标】 1.了解大气的垂直分层、特征及其与人类的关系。 2.了解大气对太阳辐射的削弱作用,并能解释相关现象。 3.理解对流层大气对地面的保温作用,并运用其原理解释日常生产生活中的现象。 4.知道影响地面获得太阳辐射大小的主要因素。(拓展) 5.理解气温的时空分布规律及其影响因素。(拓展) 【知识整理】 一、大气垂直分层(读图,完成表格) 太阳辐射:由不同波长电磁辐射组成(太阳辐射光谱:γ射线、x 射线、紫外线、可见光线、红外线、无线电波),能量主要集中在 ,性质上属于 辐射。大气、地面辐射属于 辐射。 热量来源: 是大气热量的根本来源; 是对流层大气热量主要的的直接来源。 三、对流层大气的热力过程 ①纬度:太阳高度、昼长。太阳高度角越 ,能量越分散,经过大气的路程越 ,被削弱的越 。 ②下垫面因素:地势、地面反射率。海拔越高,大气越 ,被削弱的越 。 ③天气与气候。云量越多,被削弱的越 。 3.大气对地面的保温作用: ①太阳辐射透射大气层,使地面 ;② 绝大部分被对流层大气中的 吸收,使大气 ;③____________又将热量还给______,补偿了地面辐射损失的热量。 辐射能力 2波长(微米) 4.大气热力过程示意图。(填空) *四、气温的时空分布。 1.气温的水平分布。 ①影响因素:纬度(太阳辐射)、大气环流、下垫面(海拔高度、地形起伏、热容量、地面反射率、洋流等)、人类活动(改变大气成分与下垫面,释放人为废热等)。 ②等温线一般形态: 与纬线平行——受影响;与海岸线平行——受影响;与等高线平行——受影响。2.气温的垂直分布 ①对流层气温垂直递减率:每升高1000米,气温降低℃左右。一般夏季大于冬季,晴天大于阴天,白天大于黑夜。气温垂直递减率越大,对流运动越旺盛,反之越小,大气越稳定。 ②逆温:若对流层局部出现气温随高度增加降低很慢甚至增加的情况,即某一高度气温高于正常值,称为逆温。逆温层上热下冷,阻碍空气的垂直运动,不利于烟尘、污染物、水汽凝结物的扩散,有利于雾的形成并使能见度变差,加剧大气污染的严重程度。逆温形成的 主要原因:①辐射逆温:在晴朗无风的夜晚,地面辐射强 烈,近地面大气迅速冷却,而上层大气降温较慢,从而出 现上暖下冷的逆温现象,这种逆温黎明前最强,日出后自 下而上消失。②地形逆温:在盆地和谷地中,夜晚由于山 坡散热快,冷空气循山坡下沉到谷底,谷底原来的较暖空 气被冷空气抬升,从而出现温度的倒置现象。③锋面逆温 3.气温的日变化和年变化(取决于地面热量的收支状况,落后于太阳高度的日变化与年变化) ①一天中,若无明显天气过程的干扰,最高气温出现在左右,最低气温出现在。 ②气温日较差:一天中气温的变化幅度。一般规律:低纬度>高纬度;大陆性气候>海洋性气候;洼地(山谷)>高地(山峰);晴天>阴天;春秋季>夏季>冬季。 ③气温年变化:北半球大陆最高温一般出现在月(海洋月),最低温出现在月(海洋月)。赤道附近地区为双峰型。 ④气温年较差:高纬度>低纬度;大陆性气候>海洋性气候;洼地(山谷)>高地(山峰) 【例题演练】 1、读“地球大气垂直分层图(部分)”,回答(1)~(3)题。 (1)①②③④四条曲线中,正确表示大气层气温垂直分布情况的是 A.①B.②C.③D.④ (2)影响该大气层气温垂直变化的主要因素是 A.地面辐射B.CO2气体吸收地面辐射 C.臭氧吸收紫外线D.人类活动 (3)有关图示大气层正确的叙述是 A.有电离层,对无线电通讯有重要作用 B.天气晴朗,对流旺盛,利于高空飞行 C.上部冷下部热,空气以平流运动为主 专题三大气运动规律 核心点一大气的受热过程与气温 【典例探究】例1(2017·全国文综Ⅰ)我国某地为保证葡萄植株安全越冬,采用双层覆膜技术(两层覆膜间留有一定空间),效果显著。下图中的曲线示意当地寒冷期(12月至次年2月)丰、枯雪年的平均气温日变化和丰、枯雪年的膜内平均温度日变化。图中表示枯雪年膜内平均温度日变化的曲线是( ) A.①B.②C.③D.④ 例2(2016·北京文综)下图为某山地气象站一年中每天的日出、日落 时间及逐时气温(℃)变化图。读图,气温日较差大的月份是( ) A.1月 B.4月 C.7月 D.10月 【考点透析】 1.大气的受热过程 大气的受热过程实质上就是一个热量的传输过 程,该传输过程可以划分成三大主要环节,如图 所示: 2.大气受热过程原理的应用 (1)解释昼夜温差大小的原因 (2)“高处不胜寒”:地面是近地面大气主要的直接热源。(3)全球变暖。(4)烟雾防冻。 (5)温室大棚。(6)果园铺沙石。 4.温差大小的影响因素 温差大小的影响因素主要从海陆分布、地形地势、天气和气候状况等角度分析。具体分析如下: 【锦囊妙计,战胜自我】 1.气温日较差和年较差大小的判断及原因分析 (1)陆地与海洋:陆地上气温日较差和年较差比同纬度海洋上大。原因是陆地比热容小,白天和夏季增温快,夜晚和冬季降温快;海洋则相反。 (2)阴天与晴天:阴天气温日较差比晴天小。原因是阴天时,白天多云,大气对太阳辐射的削弱作用强,气温较晴天低;夜晚多云,大气逆辐射强,气温较晴天高。 (3)低纬与中纬:中纬地区气温年较差较大。原因是中纬地区四季变化明显,低纬地区一年中昼夜长短几乎相等,正午太阳高度的变化也小,各月热量的收支相差不大,终年高温。气温年较差最小的地区出现在赤道附近的海洋上。 (4)平原与高原:高原地区地势高,大气稀薄,白天大气削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱,昼夜温差大。但因地势高,气温低,年温差小。平原地区则相反。 2.等温线弯曲与闭合的成因分析 (1)等温线弯曲的成因分析 ①陆地上一般考虑山脉或谷地。等温线穿过山地时一般向气温高的方向凸出,穿过谷地时,一般向气温低的方向凸出。 ②海洋上一般考虑洋流。等温线凸出方向与洋流流向相同。 ③等温线的弯曲还可能与海陆分布有关。1月份同纬度的陆地等温线向南凸,海洋上向北凸;7月份,同纬度的陆地上等温线向北凸,海洋上向南凸。(即“一陆南,七陆北;一海北,七海南”。) (2)闭合等温线的成因分析(高、低温中心) ①低温中心:低温中心一般与地形有关,山地一般为低温中心;纬度较高的盆地在冬季时也往往成为低温中心,纬度较高的山脉冬季风的迎风坡也往往成为低温中心。 ②高温中心:一般地势较低的盆地往往成为高温中心;城市也往往是高温中心(热岛效应)。3.影响气温的因素 (1)地理位置大气的受热过程与气温教案资料

大气受热过程与气温

(完整版)大气的受热过程与气温

专题复习大气受热过程

热工基础(2.2.7)--理想气体的热力性质和热力过程

大气的受热过程与气温

大气热力学温度(1)

2016年-高考地理-二轮复习-大气受热过程-和气温考点10

高中地理复习新高考第9讲《大气受热过程与气温》讲义练习题附答案

大气受热过程与气温

2019届地理高三一轮复习系列:第一部分 第二单元 第9讲 第1课时大气受热过程与气温 教案

第8讲大气的垂直分层和受热过程及气温的变化

大气热力过程学案

大气受热过程与气温