棱镜对色散补偿系统的时域ABCD矩阵分析方法_王宁

三棱镜折射率与入射光波长关系的研究

三棱镜折射率与入射光波长关系的研究 一、实验要求 已知棱镜顶角,用什么方法测量它的折射率?作出折射率—波长关系曲线。 二、实验目的 1、用最小偏向角法测定棱镜玻璃的折射率; 2、探究折射率与入射波长的关系。 三、实验仪器 分光计、光源(汞灯)、三棱镜、平面镜 四、实验原理 三棱镜如图02-16所示,AB和AC是透光的光学表面,又称折射面,其夹角称为三棱镜的顶角;BC为毛玻璃面,称为三棱镜的底面。 1、最小偏向角法测三棱镜玻璃的折射率 如图所示,假设有一束单色平行光LD 入射到棱镜上,经过两次折射后沿ER方向 射出,则入射光线LD与出射光线ER间的夹 角称为偏向角. 转动三棱镜,改变入射光对光学面AC 的入射角,出射光线的方向ER也随之改变, 即偏向角发生变化.沿偏向角减小的方 向继续缓慢转动三棱镜,使偏向角逐渐减 小;当转到某个位置时,若再继续沿此方 向转动,偏向角又将逐渐增大,此位置时 偏向角达到最小值,称为最小偏向角.

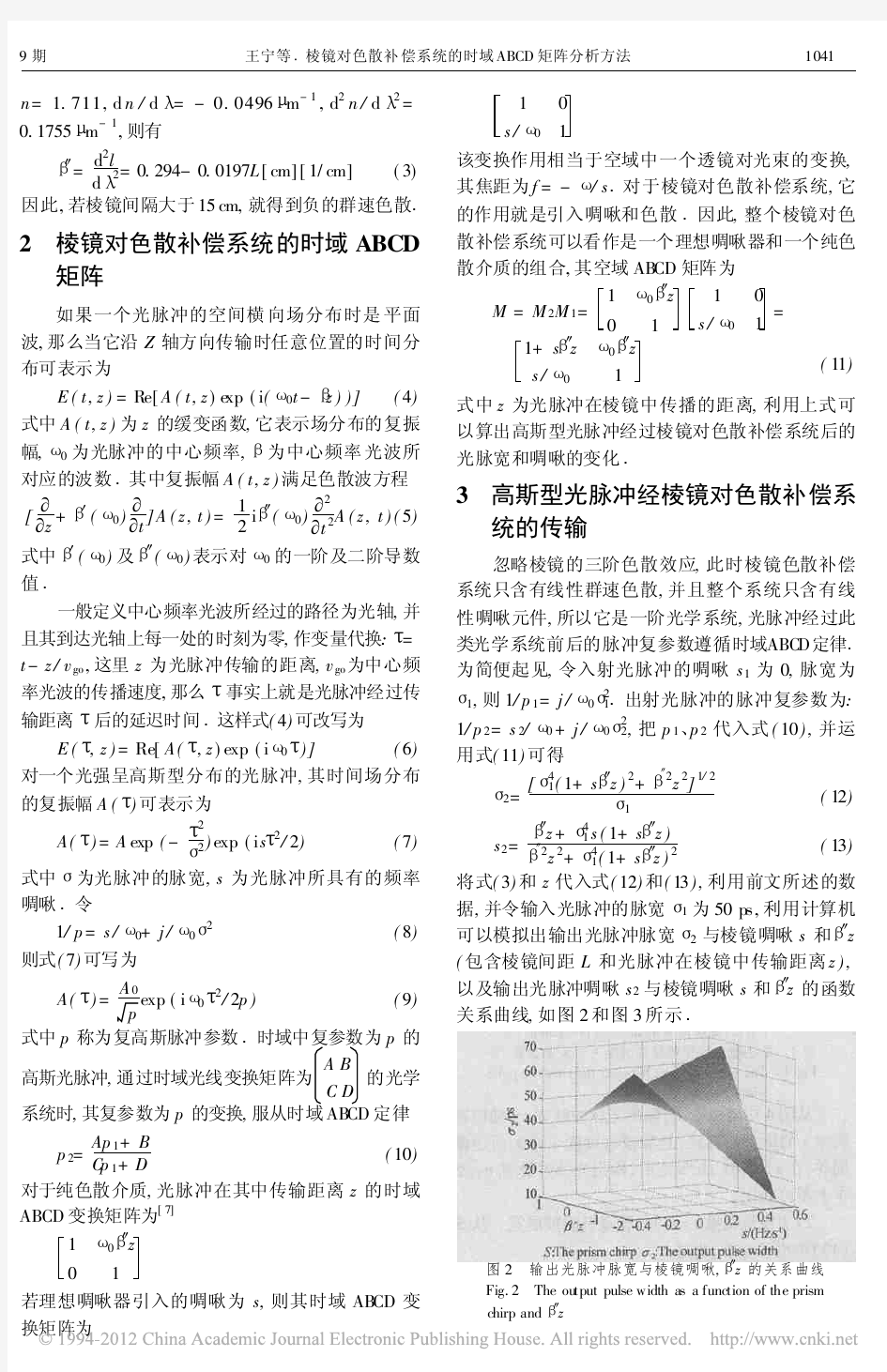

可以证明棱镜材料的折射率与顶角及最小偏向角 的关系式为: ()2 sin 21 sin min α αδ+= n 利用三棱镜的顶角α=60°及测出最小偏向角min δ,即可由上式算出棱镜材料的折射率n 。 实验中汞灯发出的是由波长为671(橙光)、546(绿)、435(蓝)、404(蓝紫)组成的复色光。测出各波长色光通过三棱镜的最小偏向角,进而可求出 各波长色光通过三棱镜的折射率n 。 五、实验内容与步骤 分光计的调节: 分光计由五部分组成:三脚架座、望远镜、载物平台、平行光管和游标盘.其结构见图02-21和图02-22 图02-21 1.平行光管 2. 载物台 3.刻度盘 4. 望远镜 5. 狭缝宽度调节旋钮 6. 望远镜目镜锁紧螺钉 7. 目镜视度调节手轮 8. 望远镜目镜体前后移动手轮 9. 望远镜水平调节螺钉 10. 载物台锁紧螺钉11. 狭缝体锁紧螺钉 12. 狭缝体系统前后移动手轮13. 游标盘微调螺钉14. 平行光管水平调节螺钉15. 望远镜止动螺钉16. 望远镜光轴高低调节螺钉 17. 小棱镜照明系统18. 刻度盘微调螺钉19. 刻度盘止动螺钉20. 游标盘调平螺钉 21. 游标盘止动螺钉22. 平行光管轴高低调节螺钉 分光计读数系统由主刻度盘(刻度范围0-360度,分度值0.5度)与游标盘(游标读数示值1分)组成 .

试验20棱镜的色散关系

实验26 棱镜的色散关系 折射率是描述透明介质的重要光学常数。折射率与介质的分子结构、密度、温度、浓度等有关,也与光的波长有关,折射率是波长的函数。 测量介质折射率的方法很多,我们已学过用最小偏向角法测棱镜折射率,本实验介绍在任意入射角下测量棱镜折射率的方法。 实验目的 1.学会用自准法调整分光计,测量三棱镜顶角; 2.学会在任意入射角下测定棱镜材料的折射率; 3.了解棱镜的色散关系。 实验仪器 分光计、三棱镜、汞灯 实验原理 1.色散关系 光与物质相互作用的一个表现是,介质中的光速与波长有关,即折射率与波长有关。这种现象叫做色散。牛顿(I.Newton )发现了光的色散现象。他令一束近乎平行的白光通过玻璃棱镜,在棱镜后的屏上得到一条彩色光带。光的色散表明,不同颜色(波长)光的折射率不同。即折射率n 是波长的函数 )(λf n = 为表征介质折射率随波长变化的程度,我们引进色散率ν,它在数值上等于介质对于波长差为1单位的两光的折射率之差,即 2121n n n νλλλ -?==-? (1) 或 d d ()d d n f λν λλ == (2) 表示折射率n 与波长关系的色散曲线, 首先是从实验上获得的。早期,对常用的 介质进行测量,发现它们的色散曲线十分 相似,如图1所示。波长增加时,折射率 和色散率都减小,这样的色散称为正常色 散。所有不带颜色的透明介质,在可见光 区域内,都表现为正常色散,即紫光折射率比红光大些。可以猜想,色散曲线显示出某种具有普遍意义的规律。[1] 描述正常色散的公式是柯西(A.L.Cauchy )于1836年提出的: 24B C n A λλ=++ (3) 这是一个经验公式。式中A 、B 和C 是由所研究的介质材料的特性决定的常数,叫做 图1 色散曲线

光的色散特性的研究实验报告

光的色散特性的研究 光线在传播过程中,遇到不同介质的分界面(如平面镜、三棱镜等的光学面)时,就要发生反射和折射,光线将改变传播的方向,在入射光与反射光或者折射光之间就有一定的夹角。反射定律、折射定律等正是这些角度之间的关系的定量表述。一些光学量,如折射率、光波波长等也可通过测量有关角度来确定。因而精确测量角度,在光学实验中显得尤为重要。 分光计是用来精确测量入射光和出射光之间偏转角度的一种光学仪器,可用它来测量折射率、光波波长、色散率等。分光计的基本部件和调节原理与其它更复杂的光学仪器(如摄谱仪、单色仪等)有许多相似之处,学习和使用分光计也为今后使用精密光学仪器打下良好基础。分光计装置较精密,结构较复杂,调节要求也较高,这对初学者来说,往往会感到困难些。但只要在实验过程中注意观察现象,了解分光计的基本结构和测量光路,严格按调节要求和步骤耐心进行调节,就一定能够达到较好的要求。 本实验是在实验3-14用衍射光栅测量光的波长实验基础上的一个实验项目,有关分光计的结构、使用方法和调节步骤请认真阅读实验3-14中的相关内容。 【预习提示】 1.复习实验3-14中分光计的调节方法和步骤,明确分光计的调节要求。 2.用三棱镜调节分光计时,三棱镜应按什么位置放在载物台上?这样放的好处何在?3.如何判断偏向角减小的方向?如何寻找最小偏向角位置?跟踪谱线时能否将载物台(游标盘)与望远镜同时旋转? 【实验目的】 1.在实验3-14的基础上,进一步熟练掌握分光计的调节和使用方法。 2.掌握用最小偏向角法测定三棱镜对各色光的折射率。 3.观察色散现象,测绘三棱镜的色散曲线,求出色散曲线的经验公式。 【实验原理】 本实验中应该首先搞清楚以下几个概念: ⑴视差:所谓视差是指当两个物体停止不动时,改变观察者的位置,一个物体相对于另一物体有明显移动的现象。在光学仪器的调节中,当人的眼睛从一侧移到另一侧时,像相对于分划板的十字叉丝有明显的移动,即出现视差,说明像与十字叉丝不在同一平面。如果当眼睛移到右边时,像就移到十字叉丝的左边,说明这时的像是在眼睛与十字叉丝之间;如果当眼睛移到右边时,像就移到十字叉丝的右边,说明这时像是在十字叉丝之前。反之,如果眼睛左右移动时,像与十字叉丝之间没有相对移动,像与十字叉丝就在同一平面,说明聚焦已经调好。因此,光学实验中常根据视差现象来判断像与物是否共面。 ⑵平行光:当点光源正好处在凸透镜焦平面上时,由点光源发出的光经过凸透镜后,将形成一束平行光。 ⑶自准法:当光点(物)处在凸透镜的焦平面上时,它发出的光线通过透镜后将形成一束平行光。若用与主光轴垂直的平面镜将此平行光反射回去,反射光再次通过透镜后会聚于透镜的焦平面上,其会聚点将落在光点相对于光轴的对称位置上。 1.用最小偏向角法测量三棱镜的折射率 当光线从一种介质进入另一种介质时,即发生折射,其相对折射率由入射角的正弦和折射角正弦之比确定。由于仪器不能进入棱镜之中观测折射光,故只好让光线经过棱镜的两个界面回到空气中来,再来测量某一单色光经过两次折射后产生的总偏向角。

棱镜和光的色散

棱镜和光的色散 目标定位: 1.了解光的色散现象,知道白光可分解为七种色光。(重点) 2.了解光的三原色和颜料的三原色,以及色光的混合与颜料的混合是不同的。 3.知道红外线、紫外线都是人眼看不见的光。了解红外线、紫外线的应用。(难点) 4. 了解三棱镜对光的作用, 学习过程: 一、自主学习 (一)、结合学习目标,阅读教材P64-P66, (二)、导学练习(再结合文本独立完成下列练习) 1. 温故知新:光的折射定律: :光从一种介质斜射入另一介质时传播方向会发生光折射时,折射光线入射光线法线在;折射光线和入射光线法、分别位于。入射角增大时,折射角。○1光从空气斜射到水或玻璃表面时,折射角 入射角,折射光线法线。○2光从水中斜射入空气中,折射光线将法线,折射角入射角。光垂直射到水或玻璃的表面时,在水和玻璃中的传播方向。折射光路是的。 2.预习:白光是光,它由,,,,, ,七种颜色的光组成。 二、探究学习(学生先对每一个题目进行独立思考后,才进行小组内的交流讨论)(一)、棱镜和玻璃砖对光线的作用 1.玻璃砖对光线的作用。观察实验完成光路图 2. 棱镜对光线的作用,观察实验完成光路图 3.结论:○1光线经玻璃砖后折射光与入射光,且位置偏 ○2光线经棱镜后,折射光向偏折 (二)光的色散 观看多媒体,进行回答。 1.白光经三棱镜折射后,分解成,,,,,, 七种颜色的光。说明白光是光。这一现象叫光的 2.光的三基色是,,,其他颜色的光都是可由三基色混合而成。 3.颜料的三原色是,,。其他颜料的颜色都可由三原色调配而成。 (三)物体的颜色 1.透明物体的颜色由决定,比如红色的玻璃只能透过红色的光。 2.不透明物体的颜色由决定,比如红色的衣服只能反射红色的光。

光的色散研究_(完整)

评分: 大学物理实验设计性实验 实 验 报 告 物理系 大学物理实验室 实验日期:200 9 年 12 月 4 日 实验题目: 光的色散研究 班 级: 姓 名: 学号: 指导教师:

实验24 《光的色散研究》实验提要 实验课题及任务 《光的色散研究》实验课题任务是:当入射光不是单色光并且入射到三棱镜上时,虽然入射角对各种波长的光都相同,但出射角并不相同,表明折射率也不相同。对于一般的透明材料来说,折射率随波长的减小而增大。如紫光波长短,折射率大,光线偏折也大;红光波长长,折射率小,光线偏折小。折射率n 随波长λ又而变的现象称为色散。 学生根据自己所学的知识,并在图书馆或互联网上查找资料,设计出《光的色散研究》的整体方案,内容包括:写出实验原理和理论计算公式,研究测量方法,写出实验内容和步骤,然后根据自己设计的方案,进行实验操作,记录数据,做好数据处理,得出实验结果,写出完整的实验报告,也可按书写科学论文的格式书写实验报告。 设计要求 ⑴ 通过查找资料,并到实验室了解所用仪器的实物以及阅读仪器使用说明书,了解仪器的使用方法,找出所要测量的物理量,并推导出计算公式,在此基础上写出该实验的实验原理。 ⑵ 选择实验的测量仪器,设计出实验方法和实验步骤,要具有可操作性。 ⑶ 掌握用分光计测定三棱镜顶角和最小偏向角的原理和方法,并求出物质的折射率。 ⑷ 用分光计观察谱线,并测定玻璃材料的色散曲线λ~n ; ⑸ 应该用什么方法处理数据,说明原因。 ⑹ 实验结果用标准形式表达,即用不确定度来表征测量结果的可信赖程度。 实验仪器 给定分光仪、平面镜、三棱镜、高压汞灯、钠光灯 实验提示 最小偏向角min δ。与入射光的波长有关,折射率也随不同波长而变化。折射率n 与波长λ之间的关系曲线称为色散曲线。本实验以高压汞灯为光源,各谱线的波长见附录。用汞灯的光谱谱线的波长作为已知数据,测量其通过三棱镜后所对应的各最小偏向角,算出与min δ对应的n 值,在直角坐标系中做出三棱镜的λ~n 色散曲线。用同一个三棱镜测出钠光谱谱线的最小偏向角,计算相对应的折射率,用图解插值法即可在三棱镜的色散曲线上求出钠光谱谱线的波长。 教师指导(开放实验室)和开题报告1学时;实验验收,在4学时内完成实验;

初中物理 第12单元:棱镜、光的色散、实验

第12单元:棱镜、光的色散、实验 一、黄金知识点: 1、棱镜、全反射棱镜; 2、平行透明板对光路的作用; 3、折射率与波长波速的关系; 4、光的色散; 5、实验:测玻璃砖的折射率; 二、要点大揭密: (一)棱镜、全反射棱镜: 1、三棱镜: (1)横截面为三角形的三棱柱透明体。有正三棱镜、等腰直角三棱镜等。 (2)棱镜对光线的偏折规律:光线向低面偏折,虚象向顶角偏移(注意:顶角、底面是相对于入射光线和折射光线的位置而言的) 2、全反射棱镜: (1)光线垂直于等腰直角三棱镜的一边入射时将在另一侧面上发生全反射, 故此玻璃三棱镜称为全反射棱镜。 (2)全反射棱镜既能使光路发生900偏斜,也能使光线1800全反射折回。 (3)应用:作反射镜改变光的传播方向。其效率和清晰度都优于平面反射镜。 (二)平行透明板对光路的作用: 1、平行透明板对光路的改变作用是侧移,侧移量的大小与入射角有关,与透明板 的厚度有关,与透明板的折射率有关,这些量越大,侧移量越大。 2、平行透明板对光线的方向没有影响,出射光线和原入射光线保持平行关系。 (三)折射率与波速、波长,频率与光的颜色之间的关系。 1、折射率与波长、波速之间的关系: 当光从真空进入介质时,频率不变,波速减小,因而波长也减小(满足v=λf ),在同一介质中,频率大的光波速小、波长短。 2、光的颜色由光的频率决定,从红光到紫光,光的频率依次增加,在同一介质中,波长依 次变短。 (四)光的色散: 1、一束白光通过三棱镜后入射光变为红橙黄绿蓝靛紫七色光的现象,称为光的色散。 2、光的色散现象一方面说明白光是由上述七种单色光复合而成的复色光;另一方面说明玻璃(包括其他各种透明物质)对不同单色光的折射率不同,即同一种介质对红光折射率

牛顿对光学的研究

牛顿对光学的研究 英国物理学家牛顿(I.Newton,1642-1727) 1.色散现象的早期研究 色散也是一个古老的课题,最引人注目的是彩虹现象。早在13世纪,科学家就对彩虹的成因进行了探讨。 德国有一位传教士叫西奥多里克(Theodoric),曾在实验中模仿天上的彩虹。他利用阳光照射装满水的大玻璃球壳,观察到了和空中一样的彩虹,以此说明彩虹是由于空气中水珠反射和折射阳光造成的现象。不过,他进一步解释没有摆脱亚里斯多德的教义,继续认为各种颜色的产生是由于光受到不同阻滞所引起。光的四种颜色:红、黄、绿、蓝,处于白与黑之间,红色接近白色,比较明亮,蓝色接近黑色,比较昏暗。阳光进入媒质(例如水),从表面区域折射回来的是红色或黄色,从深部折射回来的是绿色或蓝色。雨后天空中充满水珠,阳光进入水珠再折射回来,人们就看到色彩缤纷的景象。 笛卡儿对彩虹现象也有兴趣,他用实验检验西奥多里克的认述。 在他的《方法论》(1637)中还有一篇附录,专门讨论彩虹,并且介绍了他自己做过的棱镜实验,如图所示。他用三棱镜将阳光折射后投在屏上,发现彩色的产生并不是由于进入媒质深浅不同所造成。因为不论光照在棱镜的那一部位,折射后屏上的图象都是一样的。遗憾的是,笛卡儿的屏离棱镜太近(大概只有几厘米),他没有看到色散后的整个光谱,只注意到光带的两侧分别呈现蓝色和红色。 1648年,布拉格的马尔西用三棱镜演示色散成功。不过他解释错了。他认为红色是浓缩了的光,蓝色是稀释了的光;之所以会出现五颜六色,是由于光受物质的不同作用,因而呈现各种不同的颜色。 17世纪正当望远镜、显微镜问世,伽利略运用望远镜观察天体星辰,胡克用显微镜观察小物体,激起了广大科学界的兴趣。然而,当放大倍数增大时,这些仪器不可避免地都会出现象差和色差,使人们深感迷惑。 人们不理解,为什么在图象的边缘总会出现颜色?这和彩虹有没有共同之处?这类现象有什么规律性?怎样才能消除? 这时,牛顿正在英国剑桥大学学习。他的老师中有一位数学教授名叫巴罗(Isaac Barrow,1630-1677),对光学很有研究。牛顿听过他讲光学,还邦他写《光学讲义》。牛顿很喜欢做光学实验,还亲自动手磨制透镜,想按自己的设计装配出差的显微镜和望远镜。这个愿望激励他对光的颜色的本性进行深入的探讨。 2.牛顿对色散现象的思考 牛顿从笛卡儿等人的著作中得到许多启示。例如笛卡儿说过:“运动慢的光线比运动快的光线折射得更厉害,”胡克描述过肥皂泡的颜色变化,认为不同的颜色是光脉冲对视网膜留下的不同印象。红色和蓝色是原色,其它颜色都是由这两种颜色合成和冲淡而成。牛顿注意到这些说法的合理成分,同时也提出许多疑问。 在牛顿留下的手稿中,记录了许多当年的疑问微压测高计思考, 例如,他问道:如果光是脉冲,为什么不像声音那样在传播中偏离直线? 为什么弱的脉冲比强的脉冲运动快? 为什么水比水蒸汽更清晰? 为什么煤是黑的,煤烧成的灰反而是白的? 牛顿不满意前人(包括他的老师)对光现象的解释,就自己动手做起了一系列的实验。 3.牛顿的色散实验 牛顿从笛卡儿的棱镜实验得到启发,又借鉴于胡克和玻意耳的分光实验。胡克用了一只充满水的烧瓶代替棱镜,屏距折射位置大约60厘米,玻意耳把棱镜散射的光投到1米多高的天花板上,而牛顿则将距离扩展为6-7米,从室外由洞口进入的阳光经过三棱镜后直接投射到对面的墙上。这样,他就获得了展开的光谱,而前面的几位实验者只看到两侧带颜色的光斑。

棱镜、光的色散、实验

棱镜、光的色散、实验 (一)棱镜、全反射棱镜: 1、三棱镜: (1)横截面为三角形的三棱柱透明体。有正三棱镜、等腰直角三棱镜等。 (2)棱镜对光线的偏折规律:光线向低面偏折,虚象向顶角偏移(注意:顶角、底面 是相对于入射光线和折射光线的位置而言的) 2、全反射棱镜: (1)光线垂直于等腰直角三棱镜的一边入射时将在另一侧面上发生全反射, 故此玻璃三棱镜称为全反射棱镜。 (2)全反射棱镜既能使光路发生900偏斜,也能使光线1800全反射折回。 (3)应用:作反射镜改变光的传播方向。其效率和清晰度都优于平面反射镜。 (二)平行透明板对光路的作用: 1、平行透明板对光路的改变作用是侧移,侧移量的大小与入射角有关,与透明板 的厚度有关,与透明板的折射率有关,这些量越大,侧移量越大。 2、平行透明板对光线的方向没有影响,出射光线和原入射光线保持平行关系。 (三)折射率与波速、波长,频率与光的颜色之间的关系。 1、折射率与波长、波速之间的关系: 当光从真空进入介质时,频率不变,波速减小,因而波长也减小(满足v =λf ),在同一介质中,频率大的光波速小、波长短。 2、光的颜色由光的频率决定,从红光到紫光,光的频率依次增加,在同一介质中,波长依 次变短。 (四)光的色散: 1、一束白光通过三棱镜后入射光变为红橙黄绿蓝靛紫七色光的现象,称为光的色散。 2、光的色散现象一方面说明白光是由上述七种单色光复合而成的复色光;另一方面说明 玻璃(包括其他各种透明物质)对不同单色光的折射率不同, 即同一种介质对红光折射率最小,对紫光折射率最大(平常所说的介质折射率是对波长为5893埃的黄光而言)。 (五)测定玻璃的折射率: 1、实验目的:(1)验证光的折射定律; (2)学会测定物体折射率的方法; (3)测定两面平行的玻璃砖的折射率。 a ‘ b ’ 4

棱镜的角度和色散测量

实验2三棱镜的角度与色散测量 报告人同组实验者时间 实验目的: 1.了解分光仪的构造原理,学会正确使用分光仪 2.掌握棱镜角度测试的原理和方法 3.了解光的折射与棱镜色散现象 一、实验仪器: 分光仪、汞灯、三棱镜、LED(红、绿、黄) 二、实验原理: 1.分光仪的结构 可用来测量各种光之间的角度。其基本原理是,让光形成一束平行光线,经光学元件反射或折射后,通过目镜观察和测量各光线的偏向角度。 2.分光仪的调整 1)调望远镜对向无穷远,此时反射镜应正直地放在物台上。放反射镜时应使反射面压住一只支撑螺钉,且与另两只支撑螺钉的连线垂直; 2)调望远镜光轴垂直于仪器转轴 3.角度测量原理: 用分光仪测量棱镜顶角可采用两种方法(见下 图): 用望远镜依次对准夹棱镜顶角的两个面(要转动 望远镜不要转动载物台),使得返回的十字像在分划板 上重合(说明自准直望远镜已经垂直于被测的面),记 录下望远镜的两个角度读书,望远镜转过的角度与顶 角互补。 使待测顶角对向平行光管,望远镜依次观察由两个面反射的狭缝像,记录下望远镜的两个角度读书,望远镜转过的角度为顶角的两倍。 4. 最小偏向角法原理: 如图所示三棱镜的截面,P顶点,两边是透光的光学表面,又称折射面,夹角α称为三棱镜的顶角。假设某一波长的光线AB入射到棱镜中,经过两次折射后沿DE方向射

出,则入射线AB与出射线δ称为偏向角。由图中几何关系,偏向角δ=∠FBD+∠ FDB=I 1-I 2 ’-α,因为顶角α满足α=I 1 ’-I 2 ,对于给定的三棱镜来说,角α是固定的,δ 随I 1和I 2 ’而变化。其中I 2 ’与α,n (棱镜折射率),I 1 依次相关,当I 1 变化时,偏向角 δ有一极小值,称为最小偏向角。 三、实验步骤及现象 1.调整分光仪: 调望远镜对像无穷远,此时反射镜应正直地放在载物台上。放反射镜时应使反射面压住一只支撑螺钉,且与另两只连线垂直; (1)目测粗调,用眼睛从仪器侧面观察,使望远镜光轴、平行光管光轴与载物台面均大致垂直于仪器主轴; (2)旋转目镜内筒,使目镜看到清晰的分划板; (3)在载物台上放上反射平面镜,开启照明灯,缓慢转动小平台,找到反射像(“+” 字)后,伸缩目镜套筒使之最清晰; (4)调节望远镜光轴垂直于分光计主轴,将小平台旋转180度,仍能看到反射像,若两反射像位于目标位置同一侧,则先调望远镜的高低,把离目标较近的那个“+” 字像先调整好,若两反射像位于目标位置异侧,则采用各半调节法,先调节小平台前后螺丝,是像与目标位置距离缩小一半,在调节望远镜使之与目标位置重合;(需要进行多次调节) (5)将反射镜转过90度后重复步骤(4); (6)对平行光管进行调焦,打开汞灯,伸缩平行光管套筒使在望远镜中能看到清晰地狭缝像; (7)调整平行光管的光轴垂直于旋转主轴,将望远镜对准狭缝的像,使狭缝转过90度调节平行光管下的倾度调节螺丝,使狭缝像位于分划板中心线上,然后将平行光管狭缝调回垂直状态; (8)视差的调节,从目镜进行观察,左右晃动眼睛,观察“+”字像与分划板是否存在相对移动,若存在则调节高斯目镜。 2. 放置三棱镜: 使棱镜待测角A的一个边与载物台水平调整脚(Z1、Z3)的连线垂直,这样在调Z2时,棱面AB的状态可以保持不变。分光仪的载物台上有刻线标志,可以帮助正确安置棱镜。

棱镜折射率及色散关系的研究

图1 棱镜折射率及色散关系的研究 【引言】 早在1672年,牛顿用一束近乎平行的白光通过玻璃棱镜时,在棱镜后面的屏上观察到一条彩色光带,这就是光的色散现象。它表明:对于不同颜色(波长)的光,介质的折射率是不同的,即折射率n 是波长λ的函数。所有不带颜色的透明介质在可见光区域内,都表现为正常色散。描述正常色散的公式是科希(Cauchy )于1836年首先得到的: 4 2λλC B A n ++= 这是一个经验公式,式中A 、B 和C 是由所研究的介质特性决定的常数。本实验通过对光的色散的研究,求出此经验公式。 【实验目的】 1、进一步练习使用分光计,并用最小偏向角法测量棱镜的折射率; 2、研究棱镜的折射率与入射光波长的关系。 【实验原理】 1. 棱镜色散原理 棱镜的色散是由于不同波长的光在棱镜介质中传播速度不同,从而折射率不同而引起的。在介质无吸收的光谱区域内,色散关系的函数形式早在1863年由科希(Cauchy)得出,该关系式为 2 λB A n + = 式中A 和B 是与棱镜材料有关的常数,也叫色散常数。 2. 利用最小偏向角法测量折射率的原理 如图1所示为一束单色平行光入射三棱镜时的主截面图。光线通过棱镜时,将连续发生两次折射。出射光线和入射光线之间的交角δ称为偏向角。I 为入射角,i ′为出射角,α为棱镜的顶角。当i 改 变时,i ′随之改变。可以证明,当入射角i 等于出射角i ′时, 偏向角有最小值,称为最小偏向角,以δmin 表示,此时入射角为 出射角为 由折射定律1sin sin i n i =可得三棱镜的折射率为 )(2 1 min αδ+=i α21 1=i ααδ2 1sin )(21 sin sin sin min 1 += =i i n

棱镜1

课题:棱镜 工作遴选课 (高级中学课本第二册第七章第七节) [教学目的]: 1、明确棱镜是利用光的反射及折射规律来改变和控制光路的光学仪器。 1)棱镜可以改变光的传播方向,出射光线向底面偏折。 2)全反射棱镜可以控制光路。 3)物体通过棱镜能成正立的虚像,且虚像偏向顶角。 2、了解光的色散现象及同一媒质对不同色光折射率不同。 [教学重点]:利用光的反射及折射规律讨论棱镜的特点及光的色散现象。 [教学难点]:光的色散现象及同一媒质对不同色光折射率不同。 [教学方法]:实验法、讲授法、练习法与讨论法。 [教学手段]:多媒体教学、实验教学 [教学仪器]:激光演示仪一套、三棱镜、光源 [教学过程] 一、复习提问 1、什么叫光的折射?折射率的意义是什么? 答:折射率是反映光线偏折程度的物理量。N=c/v=sini/sinr 2、产生全反射的条件是什么?什么是临界角? 答:产生全反射的条件是从光密媒质进入光疏媒质且入射角大于临界角;由媒质的折射率确定(利用多媒体模拟实验),c=arcsin 1/n。 3、什么是复色光,什么是单色光? 二、引入新课 这节课我们共同讨论一种利用光的反射及折射规律来控制和改变光路的光学仪器——棱镜。棱镜的形状各不相同,横截面有的是长方形,有的是圆形,有的是三角形,光学上常用的棱镜是横截面为三角形的三棱镜,简称为棱镜 三、讲授新课 (一)、通过棱镜的光线 1、明显地向着棱镜的底边偏折——来改变光的传播方向。 (演示实验)让一束单色光从空气射向玻璃棱镜的一个侧面,可以看到,光线通

过棱镜,从另一个侧面射出来时,方向发生了明显的变化:光线向棱镜的底面偏折。为什么会这样呢?我们利用光的折射定律就可以得到结论。 结论:光线在棱镜的两个侧面上发生折射时,两次向底边偏面的缘故。注意顶角和底面的相对关系。 光线将向顶角偏折,关于棱镜对光线的偏折作用我们不能死记注结论,而应从光的折射定律出发来分析。 如果隔着棱镜看一个物体,就可以看到物体的像。例如:将一个物点S 放在棱镜前,从物点发出的两条光线经棱镜折射后射出,我们 根据光沿直线传播的经验,认为光线是从它们的反向 延长线的交点S 射出的, S '就是S 在棱镜中所成的像。这个虚像的位置比物体的实际位置向顶角方向偏移, 物像同侧。确定像的位置,关键还是折射定律。 (二)、全反射棱镜 下面我们介绍一种横截面是等腰三角形的棱镜。设该玻璃的临界角为420。当光线垂直一条直角边或垂直斜边进入棱镜时,将会得到什么现象?(学生课堂练习,做图3和图4 两题。 (多媒体模拟)两个直角边AB 和BC 代表了棱镜上两个互相垂直的镜面,当光垂直AB 面进入棱镜到达AC 面时发生全反射,(因为此时入射角为450,而光从玻璃到空气的临界角为420),光线沿垂直于BC 方向射出,光线的方向改变了900。如果光线垂于AC 面进入棱镜,光线将在AB 面上发生全反射,射到BC 上,再在BC 面上发B '

棱镜的角度和色散测量

角度与色散测量2实验三棱镜的同组实验者时间报告 人 实验目的: 1.了解分光仪的构造原理,学会正确使用分光仪 2.掌握棱镜角度测试的原理和方法 3.了解光的折射与棱镜色散现象 一、实验仪器: 分光仪、汞灯、三棱镜、(红、绿、黄)LED二、实验原理: 1.分光仪的结构 可用来测量各种光之间的角度。其基本原理是,让光形成一束平行光线,经光学元件反射或折射后,通过目镜观察和测量各光线的偏向角度。 2.分光仪的调整 1)调望远镜对向无穷远,此时反射镜应正直地放在物台上。放反射镜时应使反射面压住一只支撑螺钉,且与另两只支撑螺钉的连线垂直; 2)调望远镜光轴垂直于仪器转轴 3.角度测量原理: 用分光仪测量棱镜顶角可采用两种方法(见下图): 用望远镜依次对准夹棱镜顶角的两个面(要转动望远镜不要转动载物台),使得返回的十字像在分划板上重合(说明自准直望远镜已经垂直于被测的面),记录下望远镜的两个角度读书,望远镜转过的角度与顶角互补。 使待测顶角对向平行光管,望远镜依次观察由两个面反射的狭缝像,记录下望远镜的两个角度读书,望远镜转过的角度为顶角的两倍。 4. 最小偏向角法原理: 如图所示三棱镜的截面,P顶点,两边是透光的光学表面,又称折射面,夹角α称方向射DE入射到棱镜中,经过两次折射后沿AB为三棱镜的顶角。假设某一波长的光线 出,则入射线AB与出射线δ称为偏向角。由图中几何关系,偏向角δ=∠FBD+∠FDB=I-I'-α,因为顶角α满足α=I'-I,对于给定的三棱镜来说,角α是固定的,δ2112随I和I'而变化。其中I'与α,n (棱镜折射率),I依次相关,当I变化时,偏向角11212δ有一极小值,称为最小偏向角。

棱镜色散实验报告1

实验报告 一、实验题目: 棱镜色散关系的研究 二、 实验目的 1、 进一步练习使用分光计,并用最小偏向角法测量棱镜的折射率; 2、 研究棱镜的折射率与入射光波长的关系。 三、实验仪器 分光计、双面镜、三棱镜、汞灯。 四、实验原理(原理图、公式推导和文字说明) 1、 棱镜色散原理 棱镜的色散是由于不同波长的光在棱镜介质中传播速度不同,从而折射率不同而引起的。在介质无吸收的光谱区域内,色散关系的函数形式早在1863年由科希(Cauchy)得出,该关系式为 2 λ B A n + = 式中A 和B 是与棱镜材料有关的常数,也叫色散常数。 2、 利用最小偏向角法测量折射率的原理 如图1所示为一束单色平行光入射三棱镜时的主 截面图。光线通过棱镜时,将连续发生两次折射。 出射光线和入射光线之间的交角δ称为偏向角。i 为入射角,i ′为出射角,α为棱镜的顶角。当i 改 变时,i ′随之改变。可以证明,当入射角i 等于出 射角i ′时, 表示,此时入射角为 出射角为 由折射定律1sin sin i n i =可得三棱镜的折射率为 3、 测棱镜的最小偏向角 (1) 确定出射光线方位 用汞灯照亮平行光管狭缝,将载物台与游标盘固定在一起,望远镜与刻度盘固定在 一起。转动游标盘,使棱镜处于如图所示的位置,先用眼睛沿着棱镜出射光的方向寻找棱镜折射后的狭缝像,找到后再将望远镜移至眼睛所在的位置,此时可在望远镜观察到汞灯经棱镜AB 和AC 面折射后形成的光谱。将望远镜对准其中的某一条谱线(如绿色谱 )(21 m in αδ+=i α21 1=i ααδ21sin )(21sin sin sin min 1+= =i i n

测定三棱镜折射率色散实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除测定三棱镜折射率色散实验报告 篇一:棱镜折射率及色散关系的研究实验报告 棱镜折射率及色散关系的研究 【摘要】 目的:通过对棱镜在不同波长下的折射率的测定,运用最小二乘法进行非线性拟合,得到相应的色散公式。方法:在可见光区内,以汞灯所产生的已知各主要光谱线波长,李颖分光计采用最小偏向角法测量棱镜对已知不同波长的折 射率,然后对色散关系进行非线性拟合。 【关键词】 分光计,折射角,色散,最小偏向角,最小二乘法 【引言】 早在1672年,牛顿用一束近乎平行的白光通过玻璃棱镜时,在棱镜后面的屏上观察到一条彩色光带,这就是光的色散现象。它表明:对于不同颜色(波长)的光,介质的折射率是不同的,即折射 率n是波长λ的函数。所有不带颜色的透明介质在可见光区

域内,都表现为正常色散。描述正常色散的公式是科希(cauchy)于1836年首先得到的: bc n?A?2?4 ?? 这是一个经验公式,式中A、b和c是由所研究的介质特性决定的常数。本实验通过对光的色散的研究,求出此经验公式。 【实验目的】 1、进一步练习使用分光计,并用最小偏向角法测量棱镜的折射率; 2、研究棱镜的折射率与入射光波长的关系。 【实验原理】 1.棱镜色散原理 棱镜的色散是由于不同波长的光在棱镜介质中传播速 度不同,从而折射率不同而引起的。在介质无吸收的光谱区域内,色散关系的函数形式早在1863年由科希(cauchy)得出,该关系式为 b n?A?2 ? 式中A和b是与棱镜材料有关的常数,也叫色散常数。 2.利用最小偏向角法测量折射率的原理

如图1所示为一束单色平行光入射三棱镜时的主截面图。光线通过棱镜时,将连续发生两次折射。出射光线和入射光线之间的交角δ称为偏向角。I为入射角,i′为出射角,α 为棱镜的顶角。当i改变时,i′随之改变。可以证明,当 入射角i等于出射角i′时,偏向角有最小值,称为最小偏向角,以δmin表示,此时入射角为 1 i?(?min??) 2 出射角为 1 sin(?min??)sinin?? sini1 sin?3.测定三棱镜的色散曲线,求出n?????的经验公式 2 ?n要求出经验公式(1),就必须测量出对应于不同波长下的折射率。实际光 源中所发出的光一般为复色光,实验上需要用色散元件把各色光的传播方向分开。在光谱分析中常用的色散元件有棱镜和光栅,它们分别用折射和衍射的原理进行分光的。这里用棱镜作色散元件。如果用复色光照射,由于三棱镜的色散作用,入射光中不同颜色的光射出时将沿不同方向传播,

棱镜色散关系的研究

棱镜色散关系的研究 王帅 (哈尔滨工程大学13-3班S313110075号,黑龙江省哈尔滨市 150001) 摘要:对于透明物质,一个重要的光学参数就是折射率。本实验是在实验“分光计的调整和使用”的基础 上,应用分光计进一步对三棱镜材料的折射率与入射光波长的关系,即色散关系进行研究。折射率的测量有多种方法,本实验采用的最小偏向角法就是其中一种。 关键词:折射率;三棱镜;色散;最小偏向角 The Study on the Disoersion of Prism Wang shuai (Harbin Engineering University, Harbin,150001,Chnia ) Abstract :Refractive index is an important parameter of transparency material.Basing on “The adjustment and usage of spectrometer ”, we study the disoersion between the refractive index of prism and the incident wavelength. In this experiment, the method of minimum deviation angle was used to measure the refractive index. Key words :refractive index; prism; disoersion; mininum deviation angle 0 引言 早在1672年,牛顿用一束近乎平行的白光通过玻璃棱镜时,在棱镜后面的屏上观察到一条彩色光带,这就是光的色散现象。它表明:对于不同颜色(波长)的光,介质的折射率是不同的,即折射率n 是波长λ的函数。所有不带颜色的透明介质在可见光区域内,都表现为正常色散。描述正常色散的公式是科希(Cauchy )于1836年首先得到的: 42 λλC B A n + + = 这是一个经验公式,式中A 、B 和C 是由所研究的介质特性决定的常数。本实验通过对光的色散的研究,求出此经验公式。 1 实验原理 1.1 棱镜色散原理

光的色散研究

评分:大学物理实验设计性实验实验报告 实验题目:光的色散研究 班级:应化 姓名:学号: 指导教师: 广东石油化工学院物理系大学物理实验室 实验日期:200 9 年12 月 2 日

《光的色散研究》实验提要 实验课题及任务 《光的色散研究》实验课题任务是:当入射光不是单色光并且入射到三棱镜上时,虽然入射角对各种波长的光都相同,但出射角并不相同,表明折射率也不相同。对于一般的透明材料来说,折射率随波长的减小而增大。如紫光波长短,折射率大,光线偏折也大;红光波长长,折射率小,光线偏折小。折射率n 随波长λ又而变的现象称为色散。 学生根据自己所学的知识,并在图书馆或互联网上查找资料,设计出《光的色散研究》的整体方案,内容包括:写出实验原理和理论计算公式,研究测量方法,写出实验内容和步骤,然后根据自己设计的方案,进行实验操作,记录数据,做好数据处理,得出实验结果,写出完整的实验报告,也可按书写科学论文的格式书写实验报告。 设计要求 ⑴ 通过查找资料,并到实验室了解所用仪器的实物以及阅读仪器使用说明书,了解仪器的使用方法,找出所要测量的物理量,并推导出计算公式,在此基础上写出该实验的实验原理。 ⑵ 选择实验的测量仪器,设计出实验方法和实验步骤,要具有可操作性。 ⑶ 掌握用分光计测定三棱镜顶角和最小偏向角的原理和方法,并求出物质的折射率。 ⑷ 用分光计观察谱线,并测定玻璃材料的色散曲线λ~n ; ⑸ 应该用什么方法处理数据,说明原因。 ⑹ 实验结果用标准形式表达,即用不确定度来表征测量结果的可信赖程度。 实验仪器 给定分光仪、平面镜、三棱镜、高压汞灯、钠光灯, 实验提示 最小偏向角m in δ。与入射光的波长有关,折射率也随不同波长而变化。折射率n 与波长λ之间的关系曲线称为色散曲线。本实验以高压汞灯为光源,各谱线的波长见附录。用汞灯的光谱谱线的波长作为已知数据,测量其通过三棱镜后所对应的各最小偏向角,算出与min δ对应的n 值,在直角坐标系中做出三棱镜的λ~n 色散曲线。用同一个三棱镜测出钠光谱谱线的最小偏向角,计算相对应的折射率,用图解插值法即可在三棱镜的色散曲线上求出钠光谱谱线的波长。 思考题 证明41i i =(1i 为入射角,4i 为折射角)时的偏向角为最小偏向角。

棱镜折射率及色散关系的研究实验报告

棱镜折射率及色散关系的研究 【摘要】 目的:通过对棱镜在不同波长下的折射率的测定,运用最小二乘法进行非线性拟合,得到相应的色散公式。方法:在可见光区内,以汞灯所产生的已知各主要光谱线波长,李颖分光计采用最小偏向角法测量棱镜对已知不同波长的折射率,然后对色散关系进行非线性拟合。 【关键词】 分光计,折射角,色散,最小偏向角,最小二乘法 【引言】 早在1672年,牛顿用一束近乎平行的白光通过玻璃棱镜时,在棱镜后面的屏上观察到一条彩色光带,这就是光的色散现象。它表明:对于不同颜色(波长)的光,介质的折射率是不同的,即折射率n 是波长λ的函数。所有不带颜色的透明介质在可见光区域内,都表现为正常色散。描述正常色散的公式是科希(Cauchy )于1836年首先得到的: 4 2λλC B A n ++= 这是一个经验公式,式中A 、B 和C 是由所研究的介质特性决定的常数。本实验通过对光的色散的研究,求出此经验公式。 【实验目的】 1、进一步练习使用分光计,并用最小偏向角法测量棱镜的折射率; 2、研究棱镜的折射率与入射光波长的关系。 【实验原理】 1. 棱镜色散原理 棱镜的色散是由于不同波长的光在棱镜介质中传播速度不同,从而折射率不同而引起的。在介质无吸收的光谱区域内,色散关系的函数形式早在1863年由科希(Cauchy)得出,该关系式为 2λ B A n += 式中A 和B 是与棱镜材料有关的常数,也叫色散常数。 2. 利用最小偏向角法测量折射率的原理 如图1所示为一束单色平行光入射三棱镜时的主截面图。光线通过棱镜时,将连续发生两次折射。出射光线和入射光线之间的交角δ称为偏向角。I 为入射角,i ′为出射角,α为棱镜的顶角。当i 改 变时,i ′随之改变。可以证明,当入射角i 等于出射角i ′时, 偏向角有最小值,称为最 小偏向角,以δmin 表示,此时入射角为 ) (2 1 min αδ+=i

三棱镜的角度和色散测量

实验2 三棱镜的角度与色散测量 报告人 同组实验者 时间 实验目的: 1. 了解分光仪的构造原理,学会正确使用分光仪 2. 掌握棱镜角度测试的原理和方法 3. 了解光的折射与棱镜色散现象 一、实验仪器: 分光仪、汞灯、三棱镜、LED (红、绿、黄) 二、实验原理: 1. 分光仪的结构 可用来测量各种光之间的角度。其基本原理是,让光形成一束平行 光线,经光学元件反射或折射后,通过目镜观察和测量各光线的偏向角度。 2. 分光仪的调整 1)调望远镜对向无穷远,此时反射镜应正直地放在物台上。放反射镜时 应使反射面压住一只支撑螺钉,且与另两只支撑螺钉的连线垂直; 2)调望远镜光轴垂直于仪器转轴 3. 角度测量原理: 用分光仪测量棱镜顶角可采用两种方法(见下图): α θ o (1)180αθ =-α θ (2)/2 αθ=图1 顶角测量方法

用望远镜依次对准夹棱镜顶角的两个面(要转动望远镜不要转动载物台),使得返回的十字像在分划板上重合(说明自准直望远镜已经垂直于被测的面),记录下望远镜的两个角度读书,望远镜转过的角度与顶角互补。 使待测顶角对向平行光管,望远镜依次观察由两个面反射的狭缝像,记录下望远镜的两个角度读书,望远镜转过的角度为顶角的两倍。 4. 最小偏向角法原理: 如图所示三棱镜的截面,P顶点,两边是透光的光学表面,又称折射面,夹角α称为三棱镜的顶角。假设某一波长的光线AB入射到棱镜中,经过两次折射后沿DE方向射出,则入射线AB与出射线δ称为偏向角。由图中几何关系,偏向角δ=∠FBD+∠FDB=I1-I2’-α,因为顶角α满足α=I1’-I2,对于给定的三棱镜来说,角α是固定的,δ随I1和I2’而变化。其中I2’与α,n (棱镜折射率),I1依次相关,当I1变化时,偏向角δ有一极小值,称为最小偏向角。 三、实验步骤及现象 1.调整分光仪: 调望远镜对像无穷远,此时反射镜应正直 地放在载物台上。放反射镜时 应使反射面压住一只支撑螺钉,且与另两只连 线垂直; (1)目测粗调,用眼睛从仪器侧面观察, 使望远镜光轴、平行光管光轴与载物台面均 大致垂直于仪器主轴; (2)旋转目镜内筒,使目镜看到清晰的 分划板; (3)在载物台上放上反射平面镜,开启照明灯,缓慢转动小平台,找到反射像(“+”字)后,伸缩目镜套筒使之最清晰; (4)调节望远镜光轴垂直于分光计主轴,将小平台旋转180度,仍能看到反射像,若两反射像位于目标位置同一侧,则先调望远镜的高低,把离

光的色散的研究

光的色散的研究 [目的] 1.进一步掌握分光计的调整技术,学习用分光计观察棱镜光谱。 2.学习用最小偏向角法测定玻璃材料的折射率。 3.测定三棱镜的色散曲线,求出色散的经验公式。 [原理] 一.概述 早在1672年牛顿用一束近乎平行的白光通过玻璃棱镜时,在棱镜后面的屏上观察到一条彩色光带,这就是光的色散现象。它表明:对于不同颜色(波长)的光,介质的折射率是不同的,即折射率n 是波长λ的函数。介质的折射率n 随着波长λ的增加而减小的色散称为正常色散。所有不带颜色的透明介质,在可见光区域内,都表现为正常色散。描述正常色散的公式是科希(Cauchy )于1836年首先得到的: 4 2λλC B A n ++= (22-1) 这是一个经验公式,式中A 、B 和 C 是由所研究的介质特性决定的常数。本实验通过对光的色散的研究,求出此经验公式。 二.最小偏向角法测量三棱镜玻璃材料的折射率 测量玻璃材料折射率的方法很多,这里我们用的是最小偏向角法。如图22-1所示,三角形ABC 表示三棱镜的主截面,AB 和AC 是透光面(又称为折射面)。设有一束单色光 LD 入射到棱镜的AB 面上,经过两次折射后 从AC 面沿ER 方向射出。入射线LD 和出射 线ER 间的夹角δ称为偏向角。根据图22-1, 由几何关系,偏向角δ为 ()()3421i i i i FED FDE ?+?=∠+∠=δ 因α=+32i i ,α为三棱镜的顶角。故有 αδ?+=41i i (22-2) 对于给定的棱镜来说,顶角α是固定的。由 (22-2)式可知,δ随1i 和4i 而变化。 其中,4i 与3i 、2i 、1i 依次相关,由折射定律决定。因此,4i 是1i 的函数。归结到底,偏向角δ也就仅随1i 而变化。由实验中可以观察到,当1i 变化时,δ有一极小值,称为最小偏向角min δ。下面我们用求极值的方法来推导δ取极小值的条件。 令01 =di d δ ,由(22-2)式得 11 4?=di di (22-3) 图22-1 L