《海洋科学导论》---第六章--波动现象

第六章 海洋中的波动现象

海洋中的波动是海水的重要运动形式之一。从海面到海洋内部处处都可能出现波动。波动的基本特点是,在外力的作用下,水质点离开其平衡位置作周期性或准周期性的运动。由于流体的连续性,必然带动其邻近质点,导致其运动状态在空间的传播,因此运动随时间与空间的周期性变化为波动的主要特征。

实际海洋中的波动是一种十分复杂的现象,严格说,它们都不是真正的周期性变化。但是,作为最低近似可以把实际的海洋波动看作是简单波动(正弦波)或简单波动的叠加,从研究简单波动入手来研究海洋中的波动是一种可行的方法。而且简单波动的许多特性可以直接应用于解释海洋波动的性质[13]-。

§6.1 概述

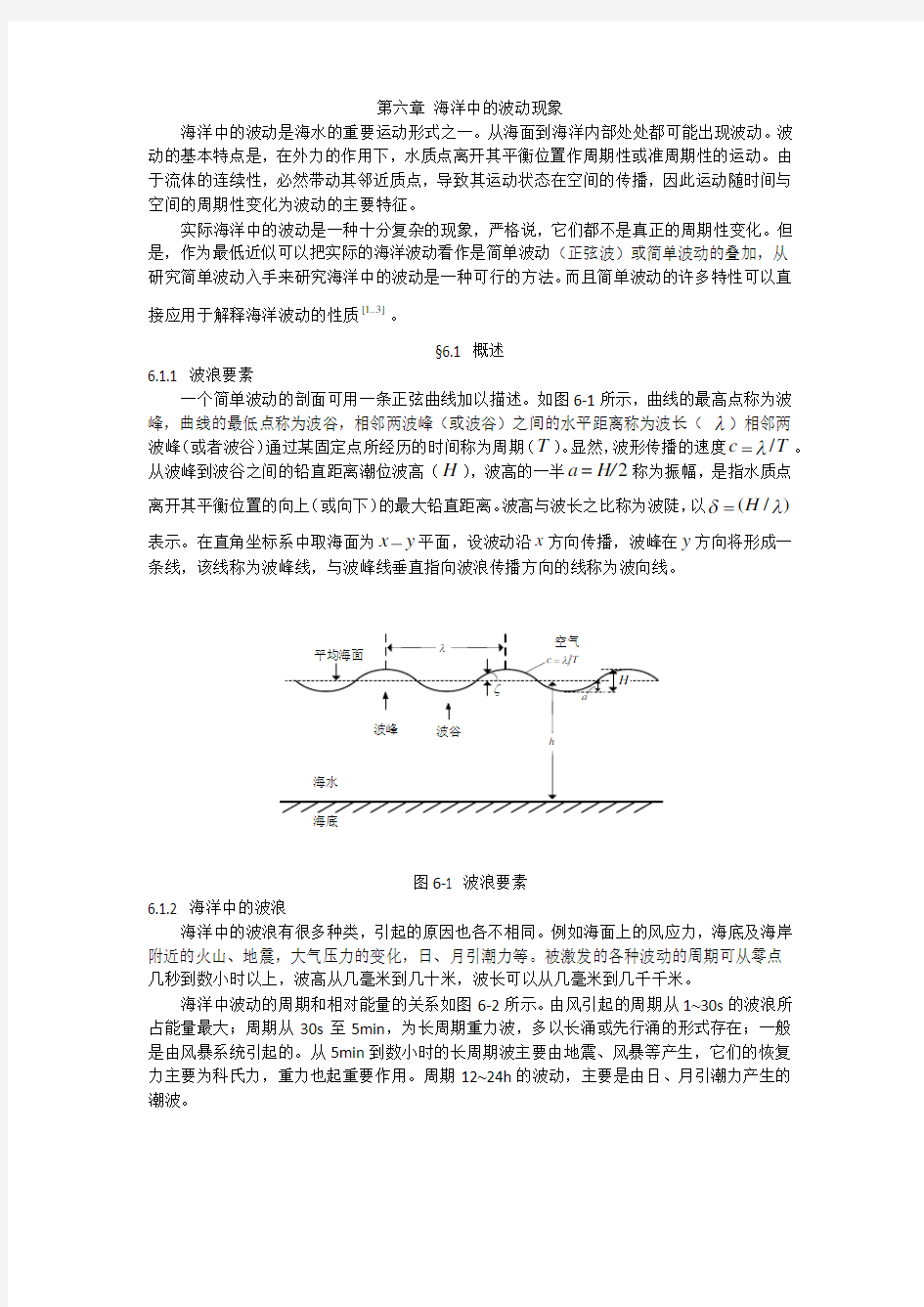

6.1.1 波浪要素

一个简单波动的剖面可用一条正弦曲线加以描述。如图6-1所示,曲线的最高点称为波峰,曲线的最低点称为波谷,相邻两波峰(或波谷)之间的水平距离称为波长(λ)相邻两波峰(或者波谷)通过某固定点所经历的时间称为周期(T )。显然,波形传播的速度/c T λ=。从波峰到波谷之间的铅直距离潮位波高(H ),波高的一半2a=H/称为振幅,是指水质点离开其平衡位置的向上(或向下)的最大铅直距离。波高与波长之比称为波陡,以(/)H δλ=表示。在直角坐标系中取海面为x y -平面,设波动沿x 方向传播,波峰在y 方向将形成一条线,该线称为波峰线,与波峰线垂直指向波浪传播方向的线称为波向线。

图6-1 波浪要素

6.1.2 海洋中的波浪

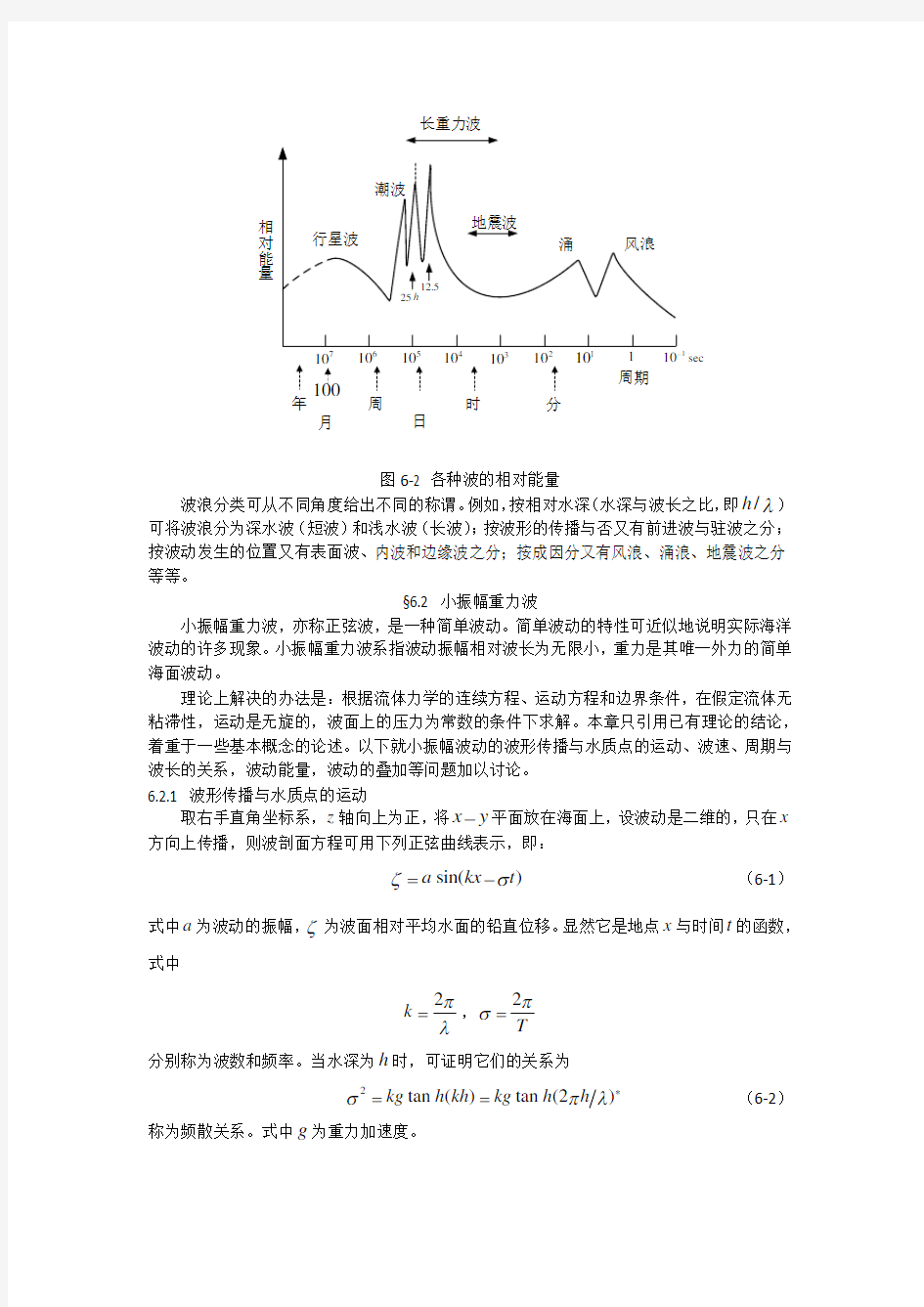

海洋中的波浪有很多种类,引起的原因也各不相同。例如海面上的风应力,海底及海岸附近的火山、地震,大气压力的变化,日、月引潮力等。被激发的各种波动的周期可从零点几秒到数小时以上,波高从几毫米到几十米,波长可以从几毫米到几千千米。

海洋中波动的周期和相对能量的关系如图6-2所示。由风引起的周期从1~30s 的波浪所占能量最大;周期从30s 至5min ,为长周期重力波,多以长涌或先行涌的形式存在;一般是由风暴系统引起的。从5min 到数小时的长周期波主要由地震、风暴等产生,它们的恢复力主要为科氏力,重力也起重要作用。周期12~24h 的波动,主要是由日、月引潮力产生的潮波。

7

103

10101

10

年

月

周

日

时分

周期

sec

相

对

能

量

长重力波

图6-2 各种波的相对能量

波浪分类可从不同角度给出不同的称谓。例如,按相对水深(水深与波长之比,即/hλ)可将波浪分为深水波(短波)和浅水波(长波);按波形的传播与否又有前进波与驻波之分;按波动发生的位置又有表面波、内波和边缘波之分;按成因分又有风浪、涌浪、地震波之分等等。

§6.2 小振幅重力波

小振幅重力波,亦称正弦波,是一种简单波动。简单波动的特性可近似地说明实际海洋波动的许多现象。小振幅重力波系指波动振幅相对波长为无限小,重力是其唯一外力的简单海面波动。

理论上解决的办法是:根据流体力学的连续方程、运动方程和边界条件,在假定流体无粘滞性,运动是无旋的,波面上的压力为常数的条件下求解。本章只引用已有理论的结论,着重于一些基本概念的论述。以下就小振幅波动的波形传播与水质点的运动、波速、周期与波长的关系,波动能量,波动的叠加等问题加以讨论。

6.2.1 波形传播与水质点的运动

取右手直角坐标系,z轴向上为正,将x y

-平面放在海面上,设波动是二维的,只在x 方向上传播,则波剖面方程可用下列正弦曲线表示,即:

sin()

a kx t

ζσ

=-(6-1)式中a为波动的振幅,ζ为波面相对平均水面的铅直位移。显然它是地点x与时间t的函数,式中

2

k

π

λ

=,

2

T

π

σ=

分别称为波数和频率。当水深为h时,可证明它们的关系为

2tan()tan(2)

kg h kh kg h h

σπλ*

==(6-2)称为频散关系。式中g为重力加速度。

由式(6-1)可见,当()2kx t σπ-=时,a ζ=,既为波峰。相速为

c T λ=

亦即 c k σ

=

波形向前传播完全是水质点的运动而产生的,但是它们二者绝非一回事。正如麦田中麦浪滚滚向前,而麦株并不向前运动的道理一样。

若水深h 大于波长的一半(0.5h λ≥),此时的波动称为深水波或者短波。可以证明水质点在x 与z 方向是的速度分量u ,ω分别为

1exp()sin()exp()cos()u ack kz kx t ack kz kx t σωσ=--??=---?

(6-3) 可见,在水平方向与铅直方向上的速度分量都是周期性变化的,且随深度增加(z -)而指数减小。在自由表面,水质点的速度分量为

sin()cos()u ack kx t ack kx t σωσ=-??=--?

(6-4) 由于小振幅波中假定其振幅相对波长无限小,因此水质点的运动路程极短,故式(6-3)中水质点的实际坐标(x ,z )可近似地以其平衡位置(0x ,0z )代替。从而得到

0000exp()sin()exp()cos()u ack kz kz t ack kz kx t σωσ=-??=--?

(6-5) 对以上两式积分后,两边平方相加,消去t 得

222000()()exp(2)x x z z a kZ -+-= (6-6)

说明水质点的运动轨迹为圆,半径为0exp()a kZ 轨迹半径随深度的增大(0z <)迅速减小。在自由表面00z =,其半径为其振幅a ,当深度增大至0z λ=-时,半径只为1exp(2)533

a a π-=,即仅为表面振幅a 的1,已可忽略不计。 比较(6-1)与(6-3),不难看出,水质点在波峰处(2kx t π

σ-=)具有正的最大水平

* tan hx 为双曲正切函数,tan x x

x x e e hx e e ---=+,当0x →时,tan hx x →,当x →∞,tan 1hx →

速度,在波谷处(32

kx t πσ-=)具有负的最大水平速度,且其铅直速度分量ω皆为零。处在平均水面上的水质点,水平速度分量皆为零。铅直速度分量最大。而且波峰前部为正(向上),波峰后部为负(向下)。因此,波峰前部为水质点的辐集区,波面未来上升,而波峰后部则为辐散区,未来波面下降,从而使波形不断向前传播,而水质点却只围绕自己的平衡位置作圆周运动,见图6-3。

σπ

图 6-3 水质点的水平速度与铅直速度的分布

深水波中,无论水质点的运动速度还是轨迹半径(从而波高)都随深度的增大而呈指数减小。当到达一个波长的深度时波动已近消失。

水深h 相对波长λ

很小时(一般取120

h λ<)的波动称为浅水波或长波。长波中水质点的运动轨迹为椭圆,随深度的增加椭圆长轴几乎不变,而短轴迅速减小,近海底处几乎只在水平方向上作周期性往复运动。

值得提出的是,无论长波还是短波,尽管它们的水质点运动轨迹不同,但是随深度(z -)的增大,它们的波长λ是不变的,即在自由水面的波长多大,随深度增大直至波动消失处的波长仍为多大。

6.2.2 波动公式与波动能量

一、波速、波长与周期公式

(一)波速与波长的关系

将频散关系式2tan ()kg h kh σ=代入c k σ

=中,得

2tan ()tan ()2g g c h kh h kh k λπ

== 或 c =

(6-7) (二)波长与周期的关系

因为 2

22tan ()2g c h kh T λλπ

==

所以 2tan ()2gT h kh λπ= (6-8)

(三)波速与周期的关系 因为 c T λ

=

所以 tan ()2gT c h kh π= (6-9)

式(6-7)(6-8)(6-9)是波速、波长、周期之间的普遍关系,对长波与短波都适用。 对深水波(12h ≥)而言,tan ()tan (2)tan 0.996261h h kh h h ππλ

=≥=≈,因此 2

2g c λπ=,2gT c π=,2

2gT λπ= (6-10) 对浅水波而言,当20h

λ<时,则tan ()tan (2)2h h h kh h π

πλλ=→,因此 222g h c gh λππλ=

?=

或 c =

(6-11) 可见对深水波而言,其波速与水深无关,仅与波长有关,对长波而言则与波长无关而只

与水深h 有关。 当相对水深h λ界于12与120之间时,则必须考虑浅水订正项tan ()h kh 。图6-4给出了不同波长的波速随水深h 的变化情况。

二、波动的能量

波动具有巨大的能量。波动中水质点的运动产生动能,而波面相对平均水面的铅直位移则使其具有势能。

1020

30

4050

60

7080

水深(h )1

m s -c g h =2g C λ

π

=

图6-4 不同波长的波速随水深的变化 对于小振幅波不难证明,单位截面铅直水柱内的势能为

2012

p e gzdz g ζρρζ==? 沿波峰线单位宽度一个波长内的势能

220011216

p p E e dx g dx gH λλρζρλ===??g (6-12) 式中ρ为海水密度,H 为波高。

取波峰线方向单位宽度,自表至波动消失处(深水波),一个波长所具有的动能为

()0

22211216k E u dz gH λρωρλ-∞=+=?g (6-13) 可见在一个波长内,波动的势能与动能相等,其总能量为

218

p k E E E gH ρλ=+ (6-14)

它与波高的平方成正比,即波动的能量以波高的平方增长。在讨论波动的能量时,常以波高的平方作为能量的相对尺度。以上指的是波动的总能量,至于能量的时空分布,在海水内部却是不断变化的。事实上,由于波动随深度的迅速减小,因此总能量主要集中在水面附近。在这种意义上称这种波动为表面波。

波动的能量沿波浪传播方向不断向前传递,在平均的意义下其传递速率为

12

c P E = (6-15) 即波动的总能量以半波速向前传递。

波动所具有的能量是相当可观的。例如波高为3m 、周期为7s 的一个波动,跨过10km 宽的海面,其功率为4

6310kW ?,海浪能量之大可见一斑。

三、正弦波的叠加

实际海洋中的波动远非简单波动的上述性质能够加以描述。例如,在陡峭的海岸、码头附近和港湾内,由于波动的反射造成的驻波;在海洋中,波浪的传播往往是一群一群的,个别波动的振幅并不相等,且随时随地变化着等等。诸如上述情况可用简单波动的叠加加以解释。

(一) 驻波

设有两列振幅、周期、波长相等,但传播方向相反的正弦波 1sin()a kx t ζσ=-和2sin()a kx t ζσ=+

叠加,合成后的波剖面方程为12ζζζ=+,则

2cos sin a t kx ζσ=g (6-16)

为方便起见,取下列几个特定时刻的波面加以讨论。由式(6-16)可见,当

0t =时,22sin()a x π

ζλ=

14t T =时,20sin()0x πζλ

=≡g 24t T =时22sin()a x πζλ

=- 34t T =时,20sin()0x πζλ

=≡g t T =时,22sin()a x π

ζλ=

不难看出,随着时间的变化,在21(0,1,2,)4

n x n λ+=±=L 处,波面具有最大的铅直升降,

其值为2a ,即合成前振幅的两倍,这些点称为波节。在波节与波腹之间的波面升降幅度均在02a -之间。随着时间的变化波节两侧的波面一侧上升,另一侧下降,在14t T =与34

T ,即21(0,1,2,)4

n x T n +=±=L 时,波面0ξ≡,波面水平。波形并不向外传播,故称为驻波。波节处只有水质点的水平速度分量u ,其方向指向波面上升的一侧。波腹处只有水质点的铅直运动分量ω,与波面升降方向相同。波面上其他各点两种速度分量都存在。当波面上各点ξ值达到最大值时,此时0u ω==,而0ξ=时,u ,ω达到最大值。以上各点是驻波所具有的基本特点。

(二) 波群

设两列振幅相等,波长与周期相近,传播方向相同的正弦波

1sin()a kx t ζσ=-和2sin()a k x t ζσ''=-

叠加,其波剖面方程为12ζζζ=+,则

2cos[]sin[]2222

k k k k a x t x t σσσσζ''''--++=--g (6-17) 上式表示合成后的波动以振幅

2cos[]22

k k A a x t σσ''--=- 波速 d c k k dk

σσσ''

-=='- 向前传播的波动,可见其传播速度与合成前简单波动速度相近,但其振幅A 却仍然为x 与t 的函数,不断地周期性变化着,变化范围在02a :之间,变化的速度为

g d c k k dk

σσσ'

-=='- (6-18) 变化的周期为 4g T πσσ='

- (6-19) 图6-5为上述波动的剖面图。这种合成后的波动振幅由小到大(02a →),又由大到小(20a →)形成群集分布,故称群。A 即为群的包络线,显然g c 就是群的传播速度,称为群速。

y

(a)

(b)

图6-5 两振幅相等,波长、周期相近,传播方向相同的正弦波叠加而形成的波群 由关系式 2tan ()kg h kh σ=

可得 12(1)22g kh c c sh kh

=

+g (6-20) 式中sh 为双曲正弦符号。

对深水波而言,220kh sh kh =,故 12

g c c = 对浅水波,221kh sh kh ≈,故 g c c =

也就是说,深水波的群速为波速的一半。浅水波的群速与波速相等,群速也可视为波动能量的传递速度。

§6.3 有限振幅波动

相对小振幅波而言,有限振幅波具有较大振幅。它与实际海浪的形状更接近。有限振幅波动理论很多,例如斯托克斯波、摆线波、孤立波等,其理论推导多是繁杂的。为了与小振幅波作一比较,本节只简要介绍一下斯托克斯波理论的一些主要结论,不作进一步论证。

6.3.1 斯托克斯波的波剖面

该波剖面不是简谐曲线,它对于横轴上下不是对称的,水质点的振动中心高于平均水面212

ka 。 6.3.2 波速与波高

有限振幅波速不仅与波长有关,而且与波高相关。当波陡,即波高与波长之比愈大时,波速也愈大。其波速的近似公式为

22222(1)(1)22g g c k a λλπδππ

=+=+ (6-21)

可见其波速略大于小振幅波。由上式可以看出,当波高与波长之比(H δλ=)很小时,式(6-21)便蜕变为小振幅波速的形式。

6.3.3 水质点运动轨迹

水质点的运动轨迹与小振幅波动中的运动轨迹相似,接近为圆,但在一个周期内不是封闭的。其水平方向与铅直方向上的位移变化分别为

22000exp()sin()exp(2)a kz kx t k a c kz t ζσ=--+g

00exp()cos()a kz kx t ησ=- (6-22)

上式说明水质点在一个周期内,水平方向上向前存在一个净位移

220exp(2)u k a c kz '= (6-23)

显然它随深度指数地减小。在水面上(00z =),220u k a c =。此水平位移称为“波流”,可用以解释在波浪传播方向上导致的海水运输现象。不难计算,跨过单位波峰线宽度,自表至波动消失处,单位时间内,由于波流运输的海水体积为

02221exp(2)2

V k a c kz dz ka c -∞==?g (6-24) 波流对海流、波浪的成长以及泥沙的输运都具有一定的影响。

6.3.4 波动的能量

小振幅波中,波动的动能与势能相等,但对斯托克斯波而言并不相等,而是k p E E >,即动能大于势能;还可证明,在铅直方向上波动的动能大于水平方向上的动能。

6.3.5 波动的振幅与波高

当波动的振幅(从而波高)相对波长之比超过一定限度时,波面将破碎,理论上其破碎角为120o ,或波陡17δ≥。实际观测发现,当110

δ>波峰就会破碎。小振幅波理论尚不能解释实际海浪的破碎现象。

第七章机械的运转及速度波动调节

第七章机械的运转及其速度波动的调节

§7-1 概述 (1)研究机械运转及速度波动调节的目的 周期性速度波动 危害:①引起动压力,η↓和可靠性↓。 ②可能在机器中引起振动,影响寿命、强 度。 ③影响工艺,↓产品质量。 2、非周期性速度波动 危害:机器因速度过高而毁坏,或被迫停车。 本章主要研究两个问题: 1) 研究单自由度机械系统在外力作用下的真实运动 规律。通过动力学模型建立力与运动参数之间的运动微分方程来研究真实运动规律。 2) 研究机械运转速度波动产生的原因及其调节方法。 (2)机械运动过程的三个阶段 机械运转过程一般经历三个阶段:起动、稳定运转和停车阶段 a) 起动阶段:外力对系统做正功(W d-W r>0),系统的动能增加(E=W d-W r),机械的运转速度上升,并达到工作运转速度。 b)稳定运转阶段:由于外力的变化,机械的运转速 度产生波动,但其平均速度保持稳定。因此,系统 的动能保持稳定。外力对系统做功在一个波动周期 内为零(W d-W r=0)。 c)停车阶段:通常此时驱动力为零,机械系统由正 常工作速度逐渐减速,直至停止。此阶段内功能关 系为W d=0;W r=E。 (3)、作用在机械上的驱动力 驱动力由原动机产生,它通常是机械运动参数 (位移、速度或时间)的函数,称为原动机的机械 特性,不同的原动机具有不同的机械特性。如三相 异步电动机的驱动力便是其转动速度的函数,如图 所示。 B点:Mmax(最大的驱动力矩)、ωmin(最 小的角速度); N点:M n为电动机的额定转矩,ωn为电动机的额定角速度; C点:所对应的角速度ω0为电动机的同步角速度,这时的电动机的转矩为零。 BC段:外载荷Mˊ↑,ω↓,电机驱动力矩将增加 M dˊ↑,使M dˊ= Mˊ,机器重新达到稳定运转; AB段:外载荷Mˊ↑,ω↓,但电机驱动力矩却下降 M dˊ↓,使M dˊ< Mˊ,直至停车; 电机机械特性曲线的稳定运转阶段可以用一条通过N点和C点的直线近似代替。 M d = M n(ω0-ω)/( ω0-ωn) 式中M n、ωn、ω0可由电动机产品目录中查出。 (4)、生产阻力 生产阻力与运动参数的关系决定于机械的不同工艺过程,如:

缪勒比较宗教学与伊利亚德宗教现象学方法之比较研究_宗教研究的方法论及学科旨归

缪勒比较宗教学与伊利亚德宗教 现象学方法之比较研究 ———宗教研究的方法论及学科旨归 王 涛 缪勒的比较宗教学借助比较语言学进路,试图对宗教现象作出科学的归纳与解释,并赋予宗教研究以独立学科地位。但其方法论中充斥着自然科学的客体化、实在化特征,化约了宗教作为人类存在活动的主体性本质,将宗教学研究的最终旨归确立为内涵含混的客观真理,宗教学术活动从而成了对宗教信仰或宗教性的化约,宗教研究和宗教之间的矛盾对立在缪勒的体系中凸显出来。伊利亚德的宗教现象学方法则倡导“非化约主义”,在宗教研究中使宗教近乎其所是的显现自身,“神圣”因素成为宗教最终不可化约的特质和宗教学的学科母体,而体验“神圣”、以宗教性方式生存的“宗教人”则成为宗教活动中的主体。 关键词:比较宗教学 缪勒 宗教现象学 伊利亚德 化约论 作者王涛,1977年生,香港中文大学文化及宗教研究系天主教研究中心研究人员。 由于宗教同人的存在具有本体上的关联,拥有突出的主体性特征,因此将宗教离析出主体生存论范畴之外,而将其客体化、实在化的宗教学,在创建伊始便面临着学科合法性的问题。缪勒早先对宗教学的学科构想勾画出了这一门新兴学科的大致轮廓。当今宗教学领域最具代表性的学者,美国芝加哥大学神学院宗教史学系已故教授伊利亚德(Mircea Eliade,1907~1986)则凭借其宗教现象学(p henomenology of religion)方法,代表了宗教学发展的新方向,使这门方兴未艾的学科更趋向成熟。对于以缪勒为代表的宗教学早期的比较宗教方法同以伊利亚德为代表的宗教现象学方法的比较研究,不但可以窥见宗教学发展的基本脉络,更能展开宗教学研究的问题意识和内在矛盾张力的图景,明确宗教学的学科定位,对于宗教学的学科前途具有前瞻性的重要意义。

海洋调查知识点总结

第七章海流观测 海水运动=乱流(湍流)+波动+潮流+常流 海水运动:如何加以区分? 进行海流观测时,要按一定的时间间隔持续观测一昼夜或多昼夜,所得到的结果是常流和潮流运动的合成。对一昼夜或多昼夜获得的资料,经过计算,可将这两部分分离开来。水平方向周期性的流动称为潮流,其剩余部分称为常流、余流或通称为海流。 7.1 海流观测的意义 1、直接为国防、生产、海运、交通、渔业、建港等服务 2、海流影响区域海洋学和全球的气候 >海流决定营养盐分布(上升流) >海流对气候的变化有重要的影响 7.2 海流计简介 海流观测用到的仪器有: 机械旋浆式海流计、电磁海流计、声学多普勒海流计、光学式海流计、电阻式海流计、遮阻涡流海流计 1、机械旋浆式海流计 据旋浆叶片受水流推动的转数来确定流速,用磁盘确定流向。根据这类仪器记录部分的特点,大致可分为厄克曼型、印刷型、照相型、磁带记录型、遥测型、直读型、电传型等旋浆海流计 (1)厄克曼海流计 无水深限制,不能测弱流,不能连续观测 (2)印刷型海流计 能够记录一段时间内平均流速和瞬时流向 (3)照相型海流计 测量值记录在耐压壳内的胶上。胶卷一般用宽16mm,长15m,可记录6000幅图片,该仪器的测量深度为150m,自记工作时间达30天 (4)磁录式海流计 将测量数据以二进制编码方式记录在磁带上,磁盘,存储器,记录量大,观测时间长 (5)遥测海流计 双频道的无线电遥测装置,包括装在浮标上的传感器和装在船上或岸上的接收装置。流速与流向根据自记仪纸带上记录脉冲频率和相对位置而进行测定,适合短期现场实时观测 (6)直读式海流计 流速流向测量的电信号均经电缆传递到显示器。测量数据直观、材料整理方便、观测速度快、适合短期现场多层次观测,费用低 2、电磁海流计 包括: (1)电磁场电磁海流计(表层,深层) 优点:可以走航自记。水下部件结构简易,可靠性高。 缺点:由于它与地球垂直磁直强度有关,不能再赤道附近使用,只适用于地磁垂直强度大于0.1奥斯特的海区 (2)人造磁场电磁海流计 S4型的电磁海流计,其外形是球形,很好地解决了仪器倾斜对测流的影响,其主要特点是:精度高,测量值可靠,体积小,操作简便,无灵活部件,,对流场无影响 3、声学多普勒海流计

第七章 机械的运转及其速度波动的调节习题与答案分解

第七章 机械的运转及其速度波动的调节 1一般机械的运转过程分为哪三个阶段?在这三个阶段中,输入功、总耗功、动能及速度之间的关系各有什么特点? 2为什么要建立机器等效动力学模型?建立时应遵循的原则是什么? 3在机械系统的真实运动规律尚属未知的情况下,能否求出其等效力矩和等效转动惯量?为什么? 4飞轮的调速原理是什么?为什么说飞轮在调速的同时还能起到节约能源的作用? 5何谓机械运转的"平均速度"和"不均匀系数"? 6飞轮设计的基本原则是什么?为什么飞轮应尽量装在机械系统的高速轴上?系统上装上飞轮后是否可以得到绝对的匀速运动? 7机械系统在加飞轮前后的运动特性和动力特性有何异同(比较主轴的ωm ,ωmax ,选用的原动机功率、启动时间、停车时间,系统中主轴的运动循环周期、系统的总动能)? 8何谓最大盈亏功?如何确定其值? 9如何确定机械系统一个运动周期最大角速度Wmax 与最小角速度Wmin 所在位置? 10为什么机械会出现非周期性速度波动,如何进行调节? 11机械的自调性及其条件是什么? 12离心调速器的工作原理是什么? 13对于周期性速度波动的机器安装飞轮后,原动机的功率可以比未安装飞轮时 。 14 若不考虑其他因素,单从减轻飞轮的重量上看,飞轮应安装在 轴上。 15大多数机器的原动件都存在运动速度的波动,其原因是驱动力所作的功与阻力所作的 功 保持相等。 16机器等效动力学模型中的等效质量(转动惯量)是根据系统总动能 的原则进行转化的,因而它的数值除了与各构件本身的质量(转动惯量)有关外,还与构件 的 有关。 17当机器中仅包含速比为 机构时,等效动力学模型中的等效质量(转动惯量)是常数;若机器中包含 自由度的机构时,等效质量(转动惯量)是机构位置的函数。 18 图示行星轮系中,各轮质心均在其中心轴线上,已知J 1001=.kg ?m 2,J 2004=.kg ?m 2, J 2001' .=kg ?m 2,系杆对转动轴线的转动惯量J H =018.kg ?m 2,行星轮质量m 2=2kg , m 2'=4kg , 0.3H l =m ,13H i =-,121i =-。在系杆H 上作用有驱动力矩M H =60N ?m 。作用在轮1上的阻力矩M 1=10N ?m 。试求: (1)等效到轮1上的等效转动惯量; (2)等效到轮1上的等效力矩。

抽象艺术的通感表达_康定斯基艺术理论的现象学阐释

抽象艺术的通感表达 ——康定斯基艺术理论的现象学阐释 廖雨声 【摘要】康定斯基对抽象绘画中的通感问题进行了探索。在他看来,通感是心灵作用下的感觉相通。艺术根源于人的心灵,因此,探索艺术中的通感问题自然成了康定斯基艺术理论的应有之义。康定斯基在他的艺术理论中建构一套抽象艺术的通感语言体系。每一种艺术都有自己独特的艺术语言,但是色彩、声音、线条、触觉等这些因素由于通感的存在而实现相互沟通,因此艺术之间的交融是可能的。康定斯基在通感理论的基础上提出了自己“未来艺术”观念。在现象学看来,灵与肉并不是对立的,而是有机地统一在身体——主体中,它先于主客的分裂。知觉是身体的本源性体验,感官从根本上来说是统一的,由于身体原初的统一性,通感就成了身体——主体的原初性体验。艺术所关注的就是这种原初性的通感体验,把这种原初状态仅仅理解为心灵的体验是不够的,因为体验根源于身体——主体与世界的相互交流。 【关键词】抽象艺术;通感;综合艺术;康定斯基;艺术理论;现象学 所谓通感(Synaesthesia),指的是感觉之间的联接,即一种感觉能够触发另一种感觉,视觉、听觉、触觉等感觉并不各自独立,而是相互沟通。在绘画中,画家借助于特定的艺术形式,能够给欣赏者带来视觉之外的感觉体验。通感问题是理解康定斯基艺术理论的一个关键问题。在《艺术中的精神》等艺术理论著作中,康定斯基对抽象绘画中的通感问题进行了探索。在此理论基础上,他进一步提出了“整体艺术”的观念。 一、心灵与通感 在康定斯基看来,通感的产生乃是由于心灵的敏锐。“高度敏感的人与其心灵是如此接近,其心灵自身是如此敏锐,以致任何味觉印象都能立刻传递到心灵,再由心灵传递给其他感官,比如眼睛。……敏感的人就像一把制作精良且究竟演奏的小提琴,其琴弓的每一次触碰,都能引起心灵的死死触动。”[1](P70)在高度敏感的人那里,也就是现代认知学科通感研 究中所谓的“通感者”,感觉与心灵 紧密相连,任何感觉都直接传递给心 灵,在心灵的作用下,产生其他的感 觉。可见强调心灵的作用是康定斯基 通感理论的基础。在心灵的作用下, “视觉不只是与味觉相谐,也与其他 感觉相谐。比如,从触觉方面来说, 我们形容颜色,常说‘粗糙’、‘尖锐’、 ‘平滑’、‘柔顺’,以至于人们看到 颜色,比如暗青、硌绿和深茜红,往 往有想去用手触摸的倾向。从触觉出 发,我们甚至把色彩区分为冷色和暖 色。同样地,某些颜色,如深茜红。 我们觉得柔软,而另一些颜色,如硌 绿、氧化青绿等,却显得坚硬,甚至 当它们从软管里挤出来,我们也觉得 ‘干巴巴’的。” [1](P71)康定斯基在 此注意到了日常用语中普遍的通感现 象,并且把这种现象与人的体验联系 在一起,虽然未深入,但其认识是比 较深刻的。 心灵是康定斯基关注的核心。 在他看来,当前的时代已经被物质 主义统治,“物质主义噩梦把人类生 活卷入邪恶无聊的玩乐旋涡”[1](P38), 心灵被物质的迷雾所遮蔽。要想“重 新摇响心灵之铃”,必须借助于艺术 这一手段,因为艺术关注于人的内 心驱力(inner necessity)和内在情 感。绘画中的任何一个色彩、一个 点、一条线、一个面,都在激荡着人 的心灵。“色彩直接作用于心灵。如 果说色彩是琴键的话,那么眼睛便是 音槌,心灵则是绷满丝弦的钢琴,而 艺术家便是那弹琴的巧手,经过一番 刻意敲弹,引来心灵的激荡。”[1](P72) 艺术家通过对色彩的精心安排,使得 在欣赏者那里也取得共振。但是康定 斯基对传统的具象绘画非常不满意, 认为它已经被物质主义所侵蚀,被迫 在物质中寻找材料,把反映客体作为 自己的任务。因此,抽象艺术必须取 代具象艺术,把人的精神、心灵、内

胡塞尔的现象学思想简介

胡塞尔的现象学思想简介 首先要了解他思想中的三个概念:描述法、自由想像法、地平线法。(一)描述法描述法是指,如果想分辨一样东西,先不要认定它是什么,而要先作一个客观的描写。然而,描写是相当困难的,并且每个人对同样一种东西的描写可能不太一样。因此,必须把所要描写的对象直接凸显出来,周边的东西先存而不论,一样一样地排除,此时就要配合自由想像法。(二)自由想像法 先举个例子:如果想要知道“人”到底是什么,那么可以问:“如果一个人车祸受伤.断了一只手,这样还算是人吗?”当然,这样叫做独臂人。接着继续问:“那么如果断了两只手.还算是人吗?”当然还算,因为这样叫做无臂人。相同的,断了一只脚叫做独脚人;就算两只手、两只脚都断了,也还是人。那么到底要到什么程度才不算是人呢?思考到最后,可能会认为如果没有头就不算是人了,因为我们从来不曾见过一个没有头的人。这就是自由想像法。使用自由想像法去认识一个人时.也是如此,我们必须要间:“如果少了这项特色,他还是他吗?”现象学的目的就在于让人知道一样东西的本质。假设我们要了解一个人的本质是什么,首先就要把我们能够掌握的、关于这个人的所有现象写下来,譬

如:身高、体重、家世背景、念什么科系、成绩如何、有什么嗜好、参加什么社团等。写下来之后,开始使用自由想像法,亦即问自己:“如果他少了这一样条件,他还是他吗?。(譬如:如果他身高没这么高,他还是他吗?)按照这种方式把每个细节一一问消楚,最后我们会发现,其中有些条件是绝对不能少的,一旦缺少了这些东西,他就不再是他了(如:他非常勇敢、非常诚实等)。涌常这些东西会g跟一个人内心的价值观有关,而不是与外在条件有关。由此可知,认识一个人的时候,不应该被外表所迷感,因为外表很多条件部是可以去掉的。把这些外在条件去掉之后,内在特质才会凸显出来。如果没有经过这种现象学的思考过程,就很难发现一个人的本质真相,以至干容易被外表迷感.举例来说.电现新闻的主播一个个都很上相,每天报新闻看起来好像很有见解,但是他们真的很明智吗?这就说明了,判断任何东西的时候,不能只看外表.而要问:“什么是它的本质?进而使用描述法与自由想像法去思考,如此才能发现真相。(三)地平线法.那么,地平线又是什么呢?英文是horizon ,有时候也翻成“视野”或是'视域”。人看任何东西都有视域,而这个视域就是我们所能见到的世界。例如.当你走在原野上,看到远处有一根尖尖的东西,很像犀牛角,也很像是教室的塔尖.但你不知道它是什么。就像我们有时候看电影,会着到一个人在原野上走了很久,看到远处有一个尖尖的

北大 舒茨现象学社会学

●舒茨(1899-1959) 一、生平、思想与著述 1、生平 舒茨,美国哲学家,社会学家。生于奥地利维也纳。第一次世界大战期间曾在奥匈帝国军队中服役,后在维也纳大学学习法律和社会科学。1932年他的《社会世界的现象学》问世,受到胡塞尔的好评。1938年为躲避纳粹的迫害逃亡巴黎,次年来到美国纽约,从事银行工作,并在社会研究新学院任教,1952年被该校提升为教授。 2、思想 【奥地利经济学派】 代表人物:门格尔、维塞尔、柏姆·巴维克 认为社会是个人的集合,个人的经济活动是国民经济的缩影。通过对个人经济活动的演绎、推理就足以说明错综复杂的现实经济现象。 理论核心是主观价值论,即边际效用价值论。边际效用价值论认为:一件东西要有价值,除有效用之外,还必须“稀少”,即数量有限。以致它的得、失成为物主快乐或痛苦所必不可少的条件。 价值是主观的,是物对人的欲望满足的重要性;价值的成因是效用加稀少性;价值量的大小也只取决于边际效用的大小,与社会必要劳动无关。 【韦伯的解释社会学】 韦伯认为人与动物不同,社会与自然不同,没有客观的规律,自然科学的方法不能用于研究社会,要正确认识社会,就必须采取理解与解释的方法,通过研究个体行动者的社会行动的意义来研究社会。 所谓社会行动,就是指行动者主观上有目的,并且其行动指向他人,意义为他人所理解的行动。 韦伯的解释社会学坚持一种方法论个体主义,把理解与解释结合起来了,注重对主观因素的研究。 舒茨的现象学社会学发端于对韦伯的批判性发展。 【胡塞尔的现象学】 胡塞尔的现象学,特别是其关于意识建构的分析,提供了比韦伯本人所运用的新康德主义更优越的方法,可以用来分析社会行动的意义问题。 现象学认为,人类只有通过经验才能感知世界,人类关于外部世界的所有观念都是以感觉为中介的,并通过心智意识来了解它。 胡塞尔认为,由于人们只有通过意识才能感知世界,而意识是在日常生活世界中建构的,要想客观测量外部世界与真实世界,就必须对意识的本质进行研究,也就是要对意识的抽象过程进行研究。 舒茨正是借用了胡塞尔的这种思想,深化了韦伯的行动理论。 【美国的实用主义】 实用主义是19世纪后期在美国兴起的一种哲学思潮,其代表人物为皮尔士、詹姆斯、杜威等人。 实用主义接受了实证主义从经验事实出发的主张,主张在经验中发现行动与效用的真实意义。 实用主义关注的是人们经验活动的实在世界,关注由经验构成的或创造的实在世界,即最后的事物、收获、效果与事实,从而超越了传统的经验论与实证论,实现了对经验过程的视角转换。 实证主义认为我们必须从经验事实出发进行研究与认知世界。 3、著述 《社会世界的意义建构》《生活世界的结构》 二、社会世界的意义构造 1、舒茨对韦伯解释社会学的批判 舒茨同意韦伯关于社会科学研究价值中立与科学的相对独立性思想,赞同韦伯的方法论个体主义,反对把社会科学降低为自然科学,认为“理想类型”的方法是理解社会现象的适当方法。 舒茨对韦伯个体主义方法论的批判:

宗教人类学复习资料

名词解释 1、宗教的定义:.“宗教”这个词是外来词。“宗,尊祖庙也”;“教,上所施,下所效也”。可 见,“宗”字在古代汉语中的基本含义在于人的祖先崇拜,在于一个家族的人对自己祖先的崇拜,而“教”字则是教化的意思。 从已有的宗教定义来看,学者们一般从以下几个方面来给宗教下定义 第一,世界上各种宗教都有一个以神道为对象的信仰层面,因此宗教学者们把宗教理解为某种以神道为中心的信仰系统。 麦克斯·缪勒认为人们产生宗教意识的种子,乃是人们对无限存在物的认识和追求,因此,所谓宗教就是对某种无限者的信仰。 宗教人类学家爱德华·泰勒认为,最深层、最根本的根据是对“灵魂”或“精灵”的信仰。因此,他给宗教所下的最低限度的定义就是“对于精灵实体的信仰”。 第二,有一批宗教学家以信仰主体的个人体验来规定宗教的本质 所谓宗教,“就是各个人在他孤单时候由于觉得他与任何种他认为神圣的对象保持关系所发生的情感、行为和经验”。 英国著名宗教学者约翰·麦奎利认为,宗教中最根本的东西就是人与神的交际和感通。 第三,有一批宗教社会学家以宗教的社会功能来规定宗教的本质。 在杜克海姆来看,宗教乃是“一种统一的信仰和行为体系,这些信仰和行为与神圣的事物,即被划分出来的归入禁忌的东西有关,它把所有信奉者团结到一个称为教会的单一的道德共同体之中”。 美国宗教学家密尔顿·英格把宗教定义为“人们藉以和生活中的终极问题进行斗争的信仰和行动的体系”。 第四,还有一批学者从宗教与文化的关系角度定义宗教。 美国宗教哲学家保尔·蒂利希认为,人类文化的统一性就在于宗教。宗教构成一切文化的内部意义,宗教是文化的实质,文化是宗教的表面形式。 2、宗教人类学 宗教人类学又称宗教民族学或宗教人种学,是与人类学和民族学结合而形成的边缘学科,主要利用田野考古学方法和宗教现象学理论来研究“原始宗教”或“无文字民族的宗教”。因此可以说它是一种狭义的宗教社会学,即以无文字体系之土著民族的宗教为其研究对象,以原始社会作为自己探讨、调查宗教问题的特殊领域的宗教社会学。 宗教人类学最初是从社会人类学和文化人类学中发展出来的。这一学科的奠基者有英国人类学家泰勒、弗雷泽,美国民族学家摩尔根。 3、世界宗教 世界宗教是指超越民族的地理环境、语言形式、生活方式和文化的限制,为世界上不同民族和国家的人们所接受和共同信仰的宗教。它包括佛教(包括喇嘛教)、基督教(包括天主教、东正教、新教)和伊斯兰教这三大宗教。 4、宗教史学 广义的宗教史学即宗教学。狭义的宗教史学是其他宗教学分支的基础,它以各种具体宗教所经历的历史发展为研究对象,勾勒其历史发展线索。因此,它与历史学、语言学和考古学有着特别紧密的联系。它是宗教研究中的历史描述、语言考察和考古实践。 5、原始宗教 原始宗教大致有这么几种主要形式:大自然崇拜、动植物崇拜、鬼魂崇拜、祖先崇拜、图腾崇拜、灵物崇拜、偶像崇拜。 这些原始宗教形式归纳起来又可以分为两大类:一类是对自然力和自然物的直接崇拜,另一类是精灵和鬼魂的崇拜,因此原始宗教的崇拜对象没有超出自然物的范围。 6、民族宗教 1. 民族宗教存在的社会实际上是民族集团所组成的早期国家,当时的民族宗教实际上是

机械速度波动的调节试卷(带部分答案)

机械速度波动的调节 一、复习思考题 1.机械的运转为什么会有速度波动?为什么要调节机器的速度波动?请列举几种因速度波动而产生不良影响的实例。 2.何谓周期性速度波动和非周期性速度波动?请各举出两个实例。这两种速度波动各用什么方法加以调节? 3.试观察牛头创床的飞轮、冲床的飞轮、手抉拖拉机的飞轮、缝纫机的飞轮、录音机的飞轮各在何处?它们在机器中各起着什么的作用? 4.何谓平均速度和不均匀系数?不均匀系数是否选得越小越好?安装飞轮后是否可能实现绝对匀速转动? 5.欲减小速度波动,转动惯量相同的飞轮应装在高速轴上还是低速轴上。 6.飞轮的调速原理是什么?为什么说飞轮在调速的同时还能起到节约能源的作用? 7.飞轮设计的基本原则是什么?为什么飞轮应尽量装在机械系统的高速轴上? 8.什么是最大盈亏功?如何确定其值? 9.如何确定机械系统一个运动周期最大角速度ωmax与最小角速度ωmiu所在位置? 10.离心调速器的工作原理是什么? 二、填空题 1.若不考虑其他因素,单从减轻飞轮的重量上看,飞轮应安装在轴上。 2.大多数机器的原动件都存在运动速度的波动,其原因是驱动力所作的功与阻力所作的功保持相等。 3.若已知机械系统的盈亏功为(Δω)max,等效构件的平均角速度为ωm,系统许用速度不均匀系数为[δ],未加飞轮时,系统的等效转动惯量的常量部分为J c,则飞轮的转动惯量J 。 三、选择题 1.在机械系统速度波动的一个周期中的某一时间间隔内,当系统出现时,系统的运动速度,此时飞轮将能量。 a.亏功,减小,释放; b.亏功,加快,释放; c.盈功,减小,储存; d.盈功,加快,释放。 2.为了减小机械运转中周期性速度波动的程度,应在机械中安装。 a.调速器 b.飞轮 c.变速装置

第四章 海洋中的声传播理论

第四章 海洋中的声传播理论 水声传播常用的方法: 波动理论(简正波方法)——研究声信号的振幅和相位在声场中的变化; 射线理论(射线声学)——研究声场中声强随射线束的变化,它是近似处理方法,且适用于高频, 但它能有效、清晰地解决海洋中地声场问题。 4.1 波动方程和定解条件 1、波动方程 当介质声学特性是空间坐标的函数,则可得小振幅波的运动方程、连续性方程和状态方程: p t u -?=?? ρ 0=??+??u t ρρ ρd c dp 2= 状态方程可写为: t c t p ??=??ρ 2 由状态方程和连续性方程可得: 012 =??+??u t p c ρ 利用运动方程从上式中消去u 可得 01 12222 =???-??-?ρρp t p c p 当介质密度是空间坐标的函数时,波动方程的形式和密度均匀介质中波动方程的形式不同。 引入新的从变量:ρ ?p = ,则可得 0432********=??? ????????? ???-?+??-?ρρρρ? ?t c 对于简谐波,222ω-=??t ,则上式可写为: ()0,,22=+???z y x K 式中,2 22 4321??? ? ???-?+=ρρρρk K 。 ?不是声场势函数,K 也不是波数。 在海水中,与声速相比密度变化很小,可将其视为常数,则()z y x k K ,,ω==,于是 ()0,,22=+???z y x k ()0,,22=+?p z y x k p

如果介质中有外力作用F ,例如有声源情况,则有 ()ρ ??F z y x K ??= +?,,22 在密度等于常数时,有 ()ρ ??F z y x k ??= +?,,2 2 ()F p z y x k p ??=+?,,2 2 上述赫姆霍茨方程是变系数的偏微分方程——泛定方程。 2、定解条件 满足物理问题的具体条件——定解条件。 物理量在介质边界上必须满足的条件。 (1)绝对软边界 绝对软边界条件:声压为零 界面方程表示为()t y x z ,,η=,()()0,,,,,==t y x z t y x p ηη——不平整海面 也称为第一类齐次边界条件 如果已知边界面上的压力分布,则()()s t y x z p t y x p ==,,,,,ηη,称为第一类非齐次边界条件。 (2)绝对硬边界 绝对硬边界条件:法向质点振速为零 00 =??=z z p ——平整硬质海底 界面方程为表示()t y x z ,,η=,则硬边界条件为: ()0=+??+??= ?z y x u u y u x u n η ηη ——不平整硬质海底 也称为第二类齐次边界条件 如果已知边界面上质点振速分布,则s z y x u u u y u x =+??+??η η,称为第二类非齐次边界条件。 (3)混合边界条件 混合边界条件:压力和振速线性组合 ()s f ap n p s =??? ??+??——阻抗型海底

后现代主义园林设计语言的符号学研究

后现代主义园林设计语言的符号学研究 廖秋林沈守云詹文 摘要:根据皮尔斯符号三分法和园林分类法,后现代主义园林的设计语言具有丰富的历史性、地域文化、大众文化图象符号和惯用性、表现性、叙事性、色彩象征符号。后现代主义园林不但强调历史文化、地域文化、大众文化的表达,还重视历史文脉的保护恢复。后现代主义园林的设计语言大部分都是从自己的本土文化中吸取的,形成了可理解性,可交流性、可对话性以及意义的可生成性的人性园林,努力恢复被现代主义园林割断的人文尺度。 关键词:风景园林;历史与理论;后现代主义;符号学;设计语言 中图分类号:T4-098 文献标识码:A 文章编号:1672-8653(2007)07-0016-05 一、序言 后现代主义园林具有丰富的设计语言和丰富的意义信息,和现代主义园林有着较大的区别。美籍语言学家罗曼.雅各布森认为:“每一个信息都是由符号构成的。”[1]当从符号学角度来看时,园林同样是由多种多样、五彩缤纷的符号构成的庞大符号体系。作为园林设计流派之一的后现代主义园林的设计语言同样具有园林所有的符号,但是后现代主义园林的设计语言具有自己的特殊性。 对后现代主义园林设计语言进行研究,不但可以丰富园林设计语言,为提高我国当代园林设计创作水平提供理论基础,还可以克服当前隔靴搔痒、囫囵吞枣式的形式借鉴和盲从心理,走向重构性创造,从而在自身继承传统文化时,做一个自身的调整过程,创造出基于中国文化的优秀的园林作品。 二、后现代主义园林的界定 后现代主义园林在目前仍然没有一个明确的定义和概念,主要存在广义的和狭义的两种后现代主义园林观点。狭义的后现代主义园林一般是指反对现代主义的纯粹性、功能性和无装饰性为目的,以历史的折衷主义、戏谑性的符号和大众化的装饰风格为主要特征的园林设计思潮。多数研究学者是从狭义的后现代主义园林即詹克斯的后现代主义建筑理论[2]来理解后现代主义园林的,如Tom Turner[3],LaurieOlin[4], IanThomson[5],陈晓彤[6]。另外,赫斯特(RandyHester)认为后现代主义景观艺术的目的是“贵族式美学让位于公众所喜爱的玩笑形式并极力宣扬艺术要更象大众艺术而非高难艺术”,并称之为公众美学。”[7]乔治.哈格里夫斯(GeorgeHargreaves)的后现代主义园林观点具有狭义后现代主义的特征,是从设计思想层次来认识后现代主义园林的[8]。 广义的后现代主义园林是一个庞大的体系。从文化层面来分析广义的后现代主义园林,具有以下特征[9]:①后现代主义园林不是一种风格,而是一种园林设计的理论体系,这个理论体系具有一定的层次和结构并有着不同的分支。②后现代主义园林是后现代主义思潮在园林规划设计中的体现和反映,尽管有部分后现代主义园林先于或与后现代主义思潮同时出现,如麦克哈格的园林生态规划理论与实践。③后现代主义园林有着共同的价值体系,即对现代主义的批判,主要表现为:反基础主义、反主客二元论、反总体性。

现象学部分术语解释

现象学部分术语解释 (李幼蒸编 写) 一、意识与现实(Bew uβtse in u.W irk li chk eit) 1.意识概念(B ewuβt sei n) 胡塞尔说有三种意识概念:(1)作为经验自我的完全的、真实的存在和作为统一意识流中诸心理体验的关联体,即全体体验流。最典型的例子是经验心理学家的看法,他们把意识看做是诸心理事件的总和,于是把意识当成了实在之物。(2)作为个人心理体验的内在认识(内意识、内知觉),即对体验的自认知。(3)作为意向性的体验,体验具有对对象的指向性。胡塞尔关心的是第三种意识概念。意向性涉及意义行为、意义内容和被意指对象;意识即意向性关系域,意识研究也就成为意向性分析。按照这种看法,意识不是一实在对象或实体,而是一功能,此功能显示于体验行为中并具有上述结构。意识研究因此涉及意识、意识体验、意向性、功能性等方面的相互关系

研究。意识有实显性和非潜在性两种样式,前者的特点是自我的注意性,所与物的设定性和成为前景意识;后者的特点是自我的非注意性,背景的非设定性和作为边缘域的意识。 2.体验与内容(Er leb nis u.Inh alt) 按胡塞尔的本体论分类法,意识体验为一“区域”,它即是我思活动之全体。体验是真实的(内在的)意向因素与非真实的(超越的)意向因素之统一物。在被体验者、意识内容和体验本身三者之间无区别;如在被感物和感觉行为之间无区别,即内体验指向的客体与认知此客体的行为属于同一意识流。当体验指向意识流的外部客体时,后者即为现实知觉对象。 对象与其意识内容不同,如一箱子具有同一性,但它在意识中的各种显现具有不同之内容。意向性分析关注体验内容之本质,却不考虑对象的存在性问题。体验的意向内容有三个方面:行为体验之意向对象,行为体验的意向质料(相对于意向性质而言)和行为体验的意向本质。 3.意向性(Int ent ion ali t t) 胡塞尔从哈尔转到哥廷根后,日益关注意识结构问题,并进一步明确了自己的意向性学说。他指出,一切知觉形式均以意向性意识结

为什么研究宗教

为什么研究宗教? 用中国民间宗教的特例略论宗教的理论和方法 欧大年 ( Daniel L. Overmyer )、范丽珠译 为什么研究宗教?回答这个问题就象回答“为什么研究文学”?或者“为什么研究音乐?”一样。人类文化活动的所有领域都是人类思想和想象力的表现。作为人类文化的组成部分,我们必须对这些活动加以研究以便更好地理解我们自己。对宗教的研究更是如此,因为宗教的信仰和仪式是基于我们最深的希望和恐惧之上的,并出现于所有的文化中;对人们来讲,寻找人的意义是做人的一个基本元素。事实上,几乎所有地方的考古发现都有证据表明,那些随葬品是蕴含着早期人类对来世的向往。因为宗教的象征和信仰能唤起各种隐藏于内心的情感,而这些情感在不同的方面又具有很强的力量,从而成为人类行动的动机。对于大多数人讲,宗教能够给予他们相互之间的信任、和平和爱;但是,宗教也会使某些人自视公正,而排斥其它人,甚至被用于为暴力辩护。显然,宗教具有双重的社会角色:整合性与破坏性,这样复杂的性格使得宗教研究显得越发的重要。 对宗教进行学术性研究的目的,是理解宗教活动和信仰作为社会和文化事实的意义,特别强调宗教对于一般信众的意义。多数宗教信徒相信那些无形的神和神灵,而这种信仰通过对偶像和抽象符号崇拜的方式表现出来。我们常常要问:为什么人们会有这样的信仰?这样的信仰对他们的意义是什么?这些思想在人们的生活中的功能是什么?人们的宗教信仰具体地表现在各种仪式中,并且逐渐演变成为主导某个村子、某个教会或民族团结的群体意识。宗教的群体营造自己的崇拜场所、领袖,形成独特的形为方式,并能一代一代地相传下去;信徒们不断编织着有关自己和自己崇奉的神灵的故事,在某些传统中这些神话故事被文字拣拾起来,变成经卷和圣书;而这些圣书逐渐地演化成有关信仰的知识性的典册,以及宗教的哲学和神学。神话故事和民间宗教理论意在表现生活所富有的意义,告诉人们死亡是不足恐惧的。 这就是宗教传统在文化中建立的历程,在这样的过程中有的宗教甚至逐渐成为文化中的支配力量。而在另一些文化中,宗教传统支持着世俗国家或反过来得到

在现象学与解释学之间

在现象学与解释学之间——早期弗莱堡时期海德格尔哲学 论文作者孙周兴 论文关键词现象学/解释学/解构/形式指示,论文来源江苏社会科学,论文单位南京,点击次数100,论文页数87~93页2000年2000月论文网https://www.360docs.net/doc/5f9438678.html,/paper_81346021/ 早期弗莱堡讲座是海德格尔前期哲学的真正起点。海德格尔这个时期思想的基本要素和构成方向是现象学与解释学。海氏以“现象学的解构”对胡塞尔的现象学作了解释学的改造,同时又以集中表现为“形式指示”的现象学方法对狄尔泰的生命哲学和解释学作了现象学的改造,从而使现象学和解释学在相互交织中获得了新的发展方向。 一 海德格尔在早期弗莱堡时期(1919年至1923年)的讲座的特殊重要性早就为学界所认识,尽管这些讲座稿是最近一些年来才被公诸于世的。奥托·珀格勒尔(Otto P@①ggeler)在六十年代就已经指出,海德格尔在第一次世界大战后几年里做的讲座中显示出“一个全新的出发点”,因为在那里“实际的生命”成了问题(注:参看奥托·珀格勒尔:《海德格尔思想之路》,弗林根1983年,第27页以下;以及约瑟夫·科克尔曼斯:《海德格尔的〈存在与时间〉》,中译本,第98页以下。)。珀氏在此指的就是海德格尔的早期弗莱堡讲座。科克尔曼斯(J.J.Kockelmans)认为,海德格尔思想在1916年至1926年间发生了急剧的变化,这个时期的海德格尔思想实为《存在与时间》的起源(注:参看约瑟夫·科克尔曼斯:《海德格尔的〈存在与时间〉》,商务印书馆,1996年,中译本,第15页以下。)。现在,随着海德格尔《全集》的陆续出版,人们已经占有了基本的讲座材料,从而有可能更清晰地了解和研究这个时期的海氏思想了。 海德格尔本人也是重视他在早期弗莱堡时期的哲学开端的。他在生前曾多次忆及这个时期的讲座,如在《存在与时间》中,海德格尔说他的“实际性的解释学”是在1919/20年冬季学期以来的讲座中形成的(注:海德格尔:《存在与时间》,图宾根1986年,第72页。);在《在通向语言的途中》中,海氏也曾提到过1923年夏季学期的讲座,即《存在学(实际性的解释学 )》(注:海德格尔:《在通向语言的途中》,弗林根1986年,第95页。)。现在我们可以看到,前期海德格尔在《存在与时间》中发表的基本思想,在早期弗莱堡时期的讲座中就已经初步 形成了,或者说,已经有了一个基本的定向。 因此,早期弗莱堡时期是海德格尔前期哲学的萌发、形成期,这个时期的讲座尤其能生动向我们呈现这位思想家艰苦探索的心路历程及其思想渊源的复杂性。科克尔曼斯指出了在这个时期的海德格尔哲学中起作用的几个主要因素,其中有:海氏对宗教和神学(原始基督教和现代神学)的关注;对亚里士多德哲学的深入探讨;对现象意义的重新解释;对解释学及其传统的认识;对欧洲文学(特别是希腊文学和德语文学)的长期关注;对德国唯心主义(特别是新康德主义)的深入研究;与狄尔泰著作的接触;等等(注:参看约瑟夫·科克尔曼斯:《海德格尔的〈存在与时间〉》,商务印书馆,1996年,中译本,第15页。)。这些因素或多或少、或隐或显地在上述讲 座中得到了呈现。 尽管影响海德格尔早期哲学的因素繁多,但如果从其思想成果来看,特别是从其1927年发表的《存在与时间》来看,我们仍不难发现其中最主要的的两个因素,那就是“现象学”和“解释学”。或者说,海德格尔在早期弗莱堡时期多维度的思想尝试,逐渐汇聚到“现象学”和“解释学”的主题上 了,形成了他所谓的“现象学的解释学”思想。 许多研究者讨论海德格尔前期的哲学,往往喜欢称之为“解释学的现象学”(hermeneutische Ph @②nomenologie)(注:参看奥托·珀格勒尔:《海德格尔思想之路》,弗林根1983年,第67页以下;以及约瑟夫·科克尔曼斯:《海德格尔的〈存在与时间〉》,中译本,第98页以下。)。这

旅游宗教定义

第一部分旅游的定义 1.旅游活动自古就有, 信徒的朝拜、帝王的巡幸、文人雅士的游历都属于早期的旅游形式。 ——张素威<宗教与旅游关系浅论> 2.旅游从狭义的理解是那些暂时离开自己的住地,为了满足生活和文化的需要,或各种各样的愿望,而作为经济和文化商品的消费者逗留在异地的人的交往。 ——1927年由德国蒙根.罗德提出,强调旅游是一种社会交往活动。 3.旅游是非定居者的旅行和暂时居留而引起的现象和关系的总和。这些人不会引起永久居留,并且不从事赚钱的活动。 ——瑞士学者汉泽克尔和克拉普夫提出,强调旅游的综合性,指出旅游活动中必将产生经济关系和社会关系。 4.旅游发生在人们前往和逗留在各地,旅游的活动是人们离开他平时工作和居住的地方,短期暂时前往一个旅游目的地运动和逗留该地的各种活动。 ——1974年英国学者伯卡特和梅特列克提出,强调了旅游本质特征是异地性和暂时性。 5.旅游是现代社会中居民的一种短期的特殊的生活方式,这种生活方式的特点是:异地性、业余性和享受性。 ——中国学者于光远1985年提出,强调旅游是一种生活方式。 6.旅游是人们为了休闲、商务、娱乐、运动、会议、学习、探亲访友、健康或宗教等,离开他们惯常的环境,到某些地方去以及在那些地方停留活动,停留的时间不超过一年,且主要目的不是通过所从事的活动获取报酬。 ——世界旅游组织1995年对旅游的定义 7.旅游是要符合三个要素的:异地性,暂时性,综合性。即旅游是旅游者在一段时间内离开惯常环境所发生的所有活动。 ——艾斯特及世界旅游组织和联合国统计委员会推荐的技术性的统计定义宗教的定义 宗教是一种古老而久远的历史文化现象, 人类社会在诞生之初, 便与宗教结下了不解之缘。——张素威<宗教与旅游关系浅论> 由宗教节日、宗教仪式、宗教伦理和宗教圣地组成了今日的宗教文化景观。 ——颜亚玉 1. 宗教实在论(宗教的实质为神性感受) a) 新教神学家施莱尔马赫(Friedrich Schleiermacher,1768-1834 年)的“绝对依 赖感”(‘a feeling of absolute dependence’) b) 神学家兼宗教现象学者奥托(Rudolph Otto,1869-1937 年)“对神性的感受”(‘the sense of the numinous’)

东南大学机械设计考试速度波动的调节

速度波动的调节 一、选择题 1、为了减小机械运转中周期性速度波动的程度,应在机械中安装( )。 A. 调速器 B. 飞轮 C. 变速装置 D. 减速器 2、为了调节机械运转中非周期性速度波动的程度,应在机械中安装( )。 A. 飞轮 B. 增速器 C. 调速器 D. 减速器 3、机器中安装飞轮是为了( )。 A. 消除速度波动 B. 达到稳定运转 C. 减小速度波动 D. 使惯性力平衡 4、机器中安装飞轮后,机器的速度波动得以( )。 A. 消除 B. 增大 C. 减小 D. 不变 5、对于作周期性速度波动的机械系统,一个周期中系统重力作功为( )。 A. 零 B. 小于零 C. 大于零 D. 不等于零的常数 6、若不考虑其它因素,单从减轻飞轮的重量上看,飞轮应安装在( )。 A. 高速轴上 B. 低速轴上 C. 任意轴上 D. 机器主轴上 7、为了减轻飞轮的重量,飞轮最好安装在( )。 A. 任意构件上 B. 转速较低的轴上 C. 转速较高的轴上 D. 机器的主轴上 8、合理的设计应是尽可能地把飞轮安装在机器中转速( )的轴上。 A. 较低 B. 较高 C. 较高或较低 D. 不变 二、分析题 1.(05)一机械系统的的功效动力学模型如图(a )所示。 已知稳定转动时期一个运动周期内等效力矩 r M 的变化规律如图(b )所示,等效驱动力矩 M D 为常数,等效转动惯量J=1.0kg.m 2(为常数),等效驱动的平均转速 m n =200r/min 。试求: (1) 等效驱动力矩 d M ; (2) 等效构件的速度波动系数δ及等效构件的最高转速 max n 和最低转速min n ; (3) 若要求等效构件的许用速度波动系数为[]0.04δ=,试求安装在等效构件A 轴 上飞轮的转动惯量 F J .

海洋基础知识之海洋中的波

公共基础知识海洋基础知识之海洋中的波 ——来源:安徽中公教育(https://www.360docs.net/doc/5f9438678.html,/) 1.[掌握]:波高、波陡、波长等波要素的概念 从波峰到波谷之间的铅直距离称为波高(H);曲线的最高点称为波峰,曲线的最低点称为波谷,相邻两波峰(或波谷)之间的水平距离称为波长;波高与波长之比称为波陡 2.[了解]:波动能量与波高的关系 波动的能量以波高的平方增长。在讨论波动的能量时,常以波高的平方作为能量的相对尺度。 3.[掌握]:海洋内波的概念 除了海面的波动而外,在海洋内部也会发生波动现象,称为海洋内波。它是发生在海水密度层结稳定的海洋中的一种波动,它的最大振幅出现在海面以下。 4.[掌握]:风浪、涌浪的定义;决定风浪大小的因素 风浪是指当地风产生,且一直处在风的作用之下的海面波动状态;涌浪则指海面上由其它海区传来的或者当地风力迅速减小、平息,或者风向改变后海面上遗留下来的波动。 风浪的成长与大小,不是只取决于风力,而是与风所作用水域的大小和风所作用时间的长短有密切关系。风速(风力大小)、风时(风的作用时间)和风区(风的作用区域大小) [熟悉]:风浪、涌浪的波面特征 风浪的特征往往波峰尖削,在海面上的分布很不规律,波锋线短,周期小,当风大时常常出现破碎现象,形成浪花。涌浪的波面比较平坦,光滑,波锋线长,周期、波长都比较大,在海上的传播比较规则。 [了解]:波浪传到浅海和近岸的变化 当波浪传至浅水及近岸时,由于水深及地形、岸形的变化,无论其波高、波长、波速及

传播方向等都会产生一系列的变化。诸如波向的折射、波高增大从而能量集中,波形卷倒、破碎和反射、绕射等。 ◆推荐 安徽事业单位招聘网 2013年安徽事业单位招聘信息汇总(含16地市) https://www.360docs.net/doc/5f9438678.html,/html/2012/12/22307.html 2013年安徽事业单位招聘网校辅导课程(协议保障,不过退费)https://www.360docs.net/doc/5f9438678.html,/bssydw/anhui/ 2013下半年安徽事业单位面试辅导课程https://www.360docs.net/doc/5f9438678.html,/general/69/2623/