高中物理-功能关系

功能关系:功和能的关系详细总结

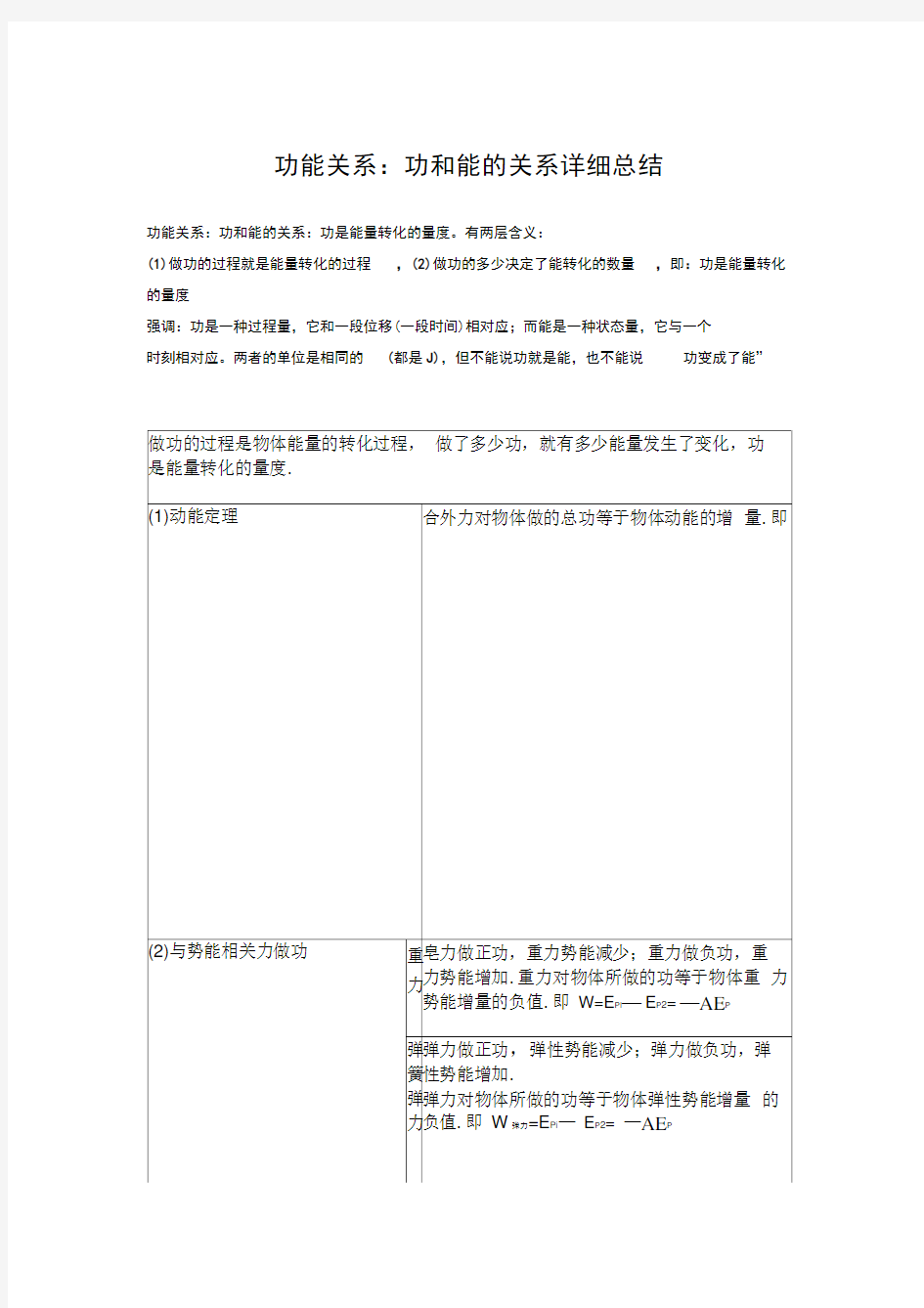

功能关系:功和能的关系:功是能量转化的量度。有两层含义:

(1)做功的过程就是能量转化的过程,(2)做功的多少决定了能转化的数量,即:功是能量转化的量度

强调:功是一种过程量,它和一段位移(一段时间)相对应;而能是一种状态量,它与一个

时刻相对应。两者的单位是相同的(都是J),但不能说功就是能,也不能说功变成了能”

高中物理知识点归纳总结归纳

高中物理知识总结归纳 一、力物体的平衡 1.力是物体对物体的作用,是物体发生形变和改变物体的运动状态(即产生加速度)的原因. 力是矢量。 2.重力(1)重力是由于地球对物体的吸引而产生的. [注意]重力是由于地球的吸引而产生,但不能说重力就是地球的吸引力,重力是万有引力的一个分力. 但在地球表面附近,可以认为重力近似等于万有引力 (2)重力的大小:地球表面G=mg,离地面高h处G/=mg/,其中g/=[R/(R+h)]2g (3)重力的方向:竖直向下(不一定指向地心)。 (4)重心:物体的各部分所受重力合力的作用点,物体的重心不一定在物体上. 3.弹力(1)产生原因:由于发生弹性形变的物体有恢复形变的趋势而产生的. (2)产生条件:①直接接触;②有弹性形变. (3)弹力的方向:及物体形变的方向相反,弹力的受力物体是引起形变的物体,施力物体是发生形变的物体.在点面接触的情况下,垂直于面; 在两个曲面接触(相当于点接触)的情况下,垂直于过接触点的公切面. ①绳的拉力方向总是沿着绳且指向绳收缩的方向,且一根轻绳上的张力大小处处相等. ②轻杆既可产生压力,又可产生拉力,且方向不一定沿杆. (4)弹力的大小:一般情况下应根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.弹簧弹力可由胡克定律来求解. ★胡克定律:在弹性限度内,弹簧弹力的大小和弹簧的形变量成正比,即F=kx.k为弹簧的劲度系数,它只及弹簧本身因素有关,单位是N/m. 4.摩擦力 (1)产生的条件:①相互接触的物体间存在压力;③接触面不光滑;③接触的物体之间有相对运动(滑动摩擦力)或相对运动的趋势(静摩擦力),这三点缺一不可. (2)摩擦力的方向:沿接触面切线方向,及物体相对运动或相对运动趋势的方向相反,及物体运动的方向可以相同也可以相反. (3)判断静摩擦力方向的方法: ①假设法:首先假设两物体接触面光滑,这时若两物体不发生相对运动,则说明它们原来没有相对运动趋势,也没有静摩擦力;若两物体发生相对运动,则说明它们原来有相对运动趋势,并且原来相对运动趋势的方向跟假设接触面光滑时相对运动的方向相同.然后根据静摩擦力的方向跟物体相对运动趋势的方向相反确定静摩擦力方向. ②平衡法:根据二力平衡条件可以判断静摩擦力的方向. (4)大小:先判明是何种摩擦力,然后再根据各自的规律去分析求解. ①滑动摩擦力大小:利用公式f=μF N进行计算,其中F N是物体的正压力,不一定等于物体的重力,甚至可能和重力无关.或者根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解. ②静摩擦力大小:静摩擦力大小可在0及f max 之间变化,一般应根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿定律来求解. 5.物体的受力分析

高中物理功能关系知识点和习题总结

高中物理功能关系 专题定位本专题主要用功能的观点解决物体的运动和带电体、带电粒子、导体棒在电场或磁场中的运动问题.考查的重点有以下几方面:①重力、摩擦力、静电力和洛伦兹力的做功特点和求解;②与功、功率相关的分析与计算;③几个重要的功能关系的应用;④动能定理的综合应用;⑤综合应用机械能守恒定律和能量守恒定律分析问题.本专题是高考的重点和热点,命题情景新,联系实际密切,综合性强,侧重在计算题中命题,是高考的压轴题. 应考策略深刻理解功能关系,抓住两种命题情景搞突破:一是综合应用动能定理、机械能守恒定律和能量守恒定律,结合动力学方法解决多运动过程问题;二是运用动能定理和能量守恒定律解决电场、磁场带电粒子运动或电磁感应问题. 1.常见的几种力做功的特点 (1)重力、弹簧弹力、静电力做功与路径无关.

(2)摩擦力做功的特点 ①单个摩擦力(包括静摩擦力和滑动摩擦力)可以做正功,也可以做负功,还可以不做功. ②相互作用的一对静摩擦力做功的代数和总等于零,在静摩擦力做功的过程中,只有 机械能的转移,没有机械能转化为其他形式的能;相互作用的一对滑动摩擦力做功的代数和不为零,且总为负值.在一对滑动摩擦力做功的过程中,不仅有相互摩擦物体间机械能的转移,还有部分机械能转化为能.转化为能的量等于系统机械能的减少量,等于滑动摩擦力与相对位移的乘积. ③摩擦生热是指滑动摩擦生热,静摩擦不会生热. 2.几个重要的功能关系 (1)重力的功等于重力势能的变化,即W G=-ΔE p. (2)弹力的功等于弹性势能的变化,即W弹=-ΔE p. (3)合力的功等于动能的变化,即W=ΔE k. (4)重力(或弹簧弹力)之外的其他力的功等于机械能的变化,即W其他=ΔE. (5)一对滑动摩擦力做的功等于系统中能的变化,即Q=F f·l相对. 1.动能定理的应用 (1)动能定理的适用情况:解决单个物体(或可看成单个物体的物体系统)受力与位移、 速率关系的问题.动能定理既适用于直线运动,也适用于曲线运动;既适用于恒力做功,也适用于变力做功,力可以是各种性质的力,既可以同时作用,也可以分段作用. (2)应用动能定理解题的基本思路 ①选取研究对象,明确它的运动过程. ②分析研究对象的受力情况和各力做功情况,然后求各个外力做功的代数和. ③明确物体在运动过程始、末状态的动能E k1和E k2.

人教版高一物理知识点归纳总结

质点参考系和坐标系

时间和位移

实验:用打点计时器测速度 知识点总结 了解打点计时器的构造;会用打点计时器研究物体速度随时间变化的规律;通过分析纸带测定匀变速直线运动的加速度及其某时刻的速度;学会用图像法、列表法处理实验数据。 一、实验目的 1.练习使用打点计时器,学会用打上的点的纸带研究物体的运动。 3.测定匀变速直线运动的加速度。 二、实验原理 ⑴电磁打点计时器 ①工作电压:4~6V的交流电源 ②打点周期:T=0.02s,f=50赫兹 ⑵电火花计时器 ①工作电压:220V的交流电源 ②打点周期:T=0.02s,f=50赫兹 ③打点原理:它利用火花放电在纸带上打出小孔而显示点迹的计时器,当接通220V的交流电源,按下脉冲输出开关时,计时器发出的脉冲电流经接正极的放电针、墨粉纸盘到接负极的纸盘轴,产生电火花,于是在纸带上就打下一系列的点迹。 ⑵由纸带判断物体做匀变速直线运动的方法 0、1、2…为时间间隔相等的各计数点,s1、s2、s3、…为相邻两计数点间的距离,若△s=s2-s1=s3-s2=…=恒量,即若连续相等的时间间隔内的位移之差为恒量,则与纸带相连的物体的运动为匀变速直线运动。 ⑶由纸带求物体运动加速度的方法

三、实验器材 小车,细绳,钩码,一端附有定滑轮的长木板,电火花打点计时器(或打点计时器),低压交流电源,导线两根,纸带,米尺。 四、实验步骤 1.把一端附有定滑轮的长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面,把打点计时器固定在长木板上没有滑轮的一端,连接好电路,如图所示。 2.把一条细绳拴在小车上,细绳跨过滑轮,并在细绳的另一端挂上合适的钩码,试放手后,小车能在长木板上平稳地加速滑行一段距离,把纸带穿过打点计时器,并把它的一端固定在小车的后面。 3.把小车停在靠近打点计时器处,先接通电源,再放开小车,让小车运动,打点计时器就在纸带上打下一系列的点, 取下纸带, 换上新纸带, 重复实验三次。 4.选择一条比较理想的纸带,舍掉开头的比较密集的点子, 确定好计数始点0, 标明计数点,正确使用毫米刻度尺测量两点间的距离,用逐差法求出加速度值,最后求其平均值。也可求出各计数点对应的速度, 作v-t图线, 求得直线的斜率即为物体运动的加速度。 五、注意事项 1.纸带打完后及时断开电源。 2.小车的加速度应适当大一些,以能在纸带上长约50cm的范围内清楚地取7~8个计数点为宜。 3.应区别计时器打出的轨迹点与人为选取的计数点,通常每隔4个轨迹点选1个计数点,选取的记数点不少于6个。 4.不要分段测量各段位移,可统一量出各计数点到计数起点0之间的距离,读数时应估读到毫米的下一位。 常见考法 纸带处理时高中遇到的第一个实验,非常重要,在平时的练习中、月考、期中、期末考试均会高频率出现,以致在学业水平测试和高考中也做为重点考察内容,是选择、填空题的形式出现,同学们要引起重视。 误区提醒 要注意的就是会判断纸带的运动形式、会计算某点速度、会计算加速度,在运算的过

新课标高考高中物理学史归纳总结

新课标高考高中物理学史归纳总结 【新课标高考高中物理学史归纳总结(新人教版)】 必修部分:(必修 1、必修2) 一、力学: 1、1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的); 2、1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验马德堡半球实验; 3、1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。 4、17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

5、英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律;经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比(对) 6、1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察-假设-数学推理的方法,详细研究了抛体运动。17世纪,伽利略通过理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。 7、人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。 8、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律; 9、牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量; 10、1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星,1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。 9、我国宋朝发明的火箭是现代火箭的鼻祖,与现代火箭原理相同;但现代火箭结构复杂,其所能达到的最大速度主要取决于喷气速度和质量比(火箭开始飞行的质量与燃料燃尽时的质量比);俄国科学家齐奥尔科夫斯基被称为近代火箭之父,他首先

高中物理常见功能关系

高中物理常见功能关系 功是能量转化的量度。有多少功就有多少能量参与转化。高中阶段常见的做功引起能量转化的基本类型如下: 1、合外力的功等于物体动能的变化量; 这是动能定理的基本类容,表达式为 W=Ek2-Ek1=ΔEk; 2、重力的功等于物体重力势能的减少量; 注意,是重力势能的减少量,不是变化量。变化量是指增量,所以减少量是变化量的相反数。这个用关系式表达为WG=Ep1-Ep2=-ΔEp; 3、重力以外的力做功等于物体机械能的变化量;即 W=E2-E1=ΔE; 4、互为作用力与反作用力的一对滑动摩擦力做功等于系统机械能的减少量; 设两个物体之间存在着大小为f的滑动摩擦力,则对物体1,摩擦力做功为Wf1=fx1,对物体2,摩擦力做功为 Wf2=-fx2,则Wf1+Wf2=f(x1-x2)=fx相,这个x相是指相对路程。fx相等于系统机械能的减少量。 5、弹簧弹力做功等于弹性势能的减少量; 这个与第二点“重力做功等于重力势能的减少量”类似。表达式也是W=Ep1-Ep2=-ΔEp 6、电场力做功等于电势能减少量;

若在电场中带电体从A点移动到B点,则 WAB=EpA-EpB=-ΔEp 7、分子力做功等于分子势能减少量; 8、安培力做多少功就有多少电能转化为其他形式能;克服安培力做多少功就有多少其他形式能转化为电能; 推导如下:W安=-BILx=-I*BLv*t=-EIt=-W电 以上是高中阶段常见功能关系的一点总结。看起来纷繁复杂,其实可以总结为一个表达式:即W=以上是高中阶段常见功能关系的一点总结。看起来纷繁复杂,其实可以总结为一个表达式:即W=ΔE,也就是:力做了多少功,就有多少能量参与转化。所以说:功是能量转化的量度。

(完整版)重点高中物理选修3-3知识点总结归纳(最新整理)

3 6V 0 L =3 V A M v 一、分子动理论 精心整理 高三物理复习资料选修 3—3 考点汇编 1、物质是由大量分子组成的 (1)单分子油膜法测量分子直径 (2)1mol 任何物质含有的微粒数相同 N = 6.02 ?1023 mol -1 (3) 对微观量的估算: ①分子的两种模 型:球形和立方体(固体液体通常看成球形,空气分子占据空间 d = 看成立方体) ②利用阿伏伽德罗 0 常数联系宏观量与微观量 a.分子质量: m = M mol b.分子体积: v = V mol N A N A c 分子数量: n = M M v N A = M N A = V N A = V N A mol mol mol mol 2、分子永不停息的做无规则的热运动(布朗运动扩散现象) (1) 扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象,说明了物质分子在不停地运动,同时还说明 分子间有间隙,温度越高扩散越快 (2) 布朗运动:它是悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动,是在显微镜下观察到的。 ①布朗运动的三个主要特点:永不停息地无规则运动;颗粒越小,布朗运动越明显;温度越高, 布朗运动越明显。 ②产生布朗运动的原因:它是由于液体分子无规则运动对固体微小颗粒各个方向撞击的不均匀造成。 ③布朗运动间接地反映了液体分子的无规则运动,布朗运动、扩散现象都有力地说明物体内大量的分子都在永不停息地做无规则运动。 (3) 热运动:分子的无规则运动与温度有关,简称热运动,温度越高,运动越剧烈。 3、分子间的相互作用力 分子之间的引力和斥力都随分子间距离增大而减小。但是分子间斥力随分子间距离加大而减小得更快些,如图 1 中两条虚线所示。分子间同时存在引力和斥力,两种力的合力又叫做分子力。在图 1 图象中实线曲线表示引力和斥力的合力(即分子力)随距离变化的情况。

高中物理功能关系专题

高中物理功能关系专题 XXXX教育学科教师辅导讲义讲义编号: 学员编号: 年级:高三课时数: 学员姓名: 辅导科目:高中物理学科教师: 学科组长签名及日期家长签名及日期 课题功能关系 授课时间备课时间 1( 功,功率的定义 教学目的 2( 汽车启动问题 3( 动能定理初步 类型1 功和功率的计算 (一)功的相关问题 1. 恒力F做功: WFs,cos, 两种理解: scos, (1)力F与在力F的方向上通过的位移的乘积。 (2)在位移s方向上的力与位移s的乘积。 Fcos, 注:力的作用点和位移要画成共点的,然后来找箭头和箭头之间的夹角 2. 变力F做功的求解方法 FF,12,?cos (1)若变力F是位移s的线性函数,则。 F,WFs,,2 WPT,? (2)变力F的功率恒定。 (3)利用动能定理及功能关系等方法求解。 (4)分段来看是恒力的,分段求功然后加起来。 典型的常见题型:篮球

3. 合外力的功W 合 WFs,cos, (1),在位移s上F恒定。合合合 WWWW,,,,… (2)要注意各功的正负。 12n合 4. 正、负功的物理意义 正功表示该力作为动力对物体做功,把其他物体的能量(或者其他形式的能量)给物体 负功表示该力作为阻力对物体做功,把物体的能量给了其他物体(或者变成其他形式的能量) 5. 摩擦力做功的特点 (1)摩擦力既可以做正功,也可以做负功。 (2)相互摩擦的系统内: 一对静摩擦力的功的代数和总为零,静摩擦力起着传递机械能的作用,而没有机械能转化为其他形式的能。 一对滑动摩擦力的功的代数和与路径有关,其值为负。等于摩擦力与相对位移的乘积。即WFsEQ,,,,。所以摩擦力可能有两个作用:一是物体间的机械能的转移;二是机滑相对损内能 械能转化为内能。 6.重力做功的特点 如右图(d)所示,质量为m的物体经三条不同的路径,从高度是h的位置运动到高度是h的位12置。重力做功有什么特点呢, 小结:重力做的功只跟它的起点和终点位置的高度差有关,而跟物体运动的路径无关

高一物理笔记总结归纳

高一物理笔记总结归纳 学习物理要学会对知识点进行归纳整理,高一物理笔记都整理好了吗?下面是小编为大家整理的高一物理笔记,希望对大家有所帮助! 高一物理笔记总结 一、运动学的基本概念 1、参考系:运动是绝对的,静止是相对的。一个物体是运动的还是静止的,都 是相对于参考系在而言的。通常以地面为参考系。 2、质点: (1)定义:用来代替物体的有质量的点。质点是一种理想化的模型,是科学的抽象。 (2)物体可看做质点的条件:研究物体的运动时,物体的大小和形状对研究结果的 影响可以忽略。且物体能否看成质点,要具体问题具体分析。 (3)物体可被看做质点的几种情况: ①平动的物体通常可视为质点。 ②有转动但相对平动而言可以忽略时,也可以把物体视为质点。 ③同一物体,有时可看成质点,有时不能.当物体本身的大小对所研究问题的影响 不能忽略时,不能把物体看做质点,反之,则可以。 【注】质点并不是质量很小的点,要区别于几何学中的“点”。 3、时间和时刻: 时刻是指某一瞬间,用时间轴上的一个点来表示,它与状态量相对应;时间是指起 始时刻到终止时刻之间的间隔,用时间轴上的一段线段来表示,它与过程量相对应。 4、位移和路程: 位移用来描述质点位置的变化,是质点的由初位置指向末位置的有向线段,是矢量; 路程是质点运动轨迹的长度,是标量。 5、速度: 用来描述质点运动快慢和方向的物理量,是矢量。 (1)平均速度:是位移与通过这段位移所用时间的比值,其定义式为,方向与位移 的方向相同。平均速度对变速运动只能作粗略的描述。

(2)瞬时速度:是质点在某一时刻或通过某一位置的速度,瞬时速度简称速度,它可以精确变速运动。瞬时速度的大小简称速率,它是一个标量。 6、加速度:用量描述速度变化快慢的的物理量,其定义式为。 加速度是矢量,其方向与速度的变化量方向相同(注意与速度的方向没有关系),大小由两个因素决定。 补充:速度与加速度的关系 1、速度与加速度没有必然的关系,即: (1)速度大,加速度不一定也大; (2)加速度大,速度不一定也大; (3)速度为零,加速度不一定也为零; (4)加速度为零,速度不一定也为零。 2、当加速度a与速度V方向的关系确定时,则有: (1)若a 与V方向相同时,不管a如何变化,V都增大。 (2)若a 与V方向相反时,不管a如何变化,V都减小。 二、匀变速直线运动的规律及其应用: 1、定义:在任意相等的时间内速度的变化都相等的直线运动。 2、匀变速直线运动的基本规律,可由下面四个基本关系式表示: (1)速度公式 (2)位移公式 (3)速度与位移式 (4)平均速度公式 3、几个常用的推论: (1)任意两个连续相等的时间T内的位移之差为恒量 △x=x2-x1=x3-x2=……=xn-xn-1=aT2 (2)某段时间内时间中点瞬时速度等于这段时间内的平均速度,。 (3)一段位移内位移中点的瞬时速度v中与这段位移初速度v0和末速度vt的关系为。 4、初速度为零的匀加速直线运动的比例式(2)初速度为零的匀变速直线运动中的几个重要结论: ①1T末,2T末,3T末……瞬时速度之比为:

(完整版)高中物理学史最全归纳总结

物理学史在高考中是占有一席之地的,大家不妨在假期的时候多看看这篇《物理学史汇总》,赶紧收藏吧! 1.力学 1、1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的); 2、1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验; 3、1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。 4、17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。 5、英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律;经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比(对)

6、1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察-假设-数学推理的方法,详细研究了抛体运动。17世纪,伽利略通过理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。 7、人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。 8、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律; 9、牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量; 10、1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星,1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。 11、我国宋朝发明的火箭是现代火箭的鼻祖,与现代火箭原理相同;但现代火箭结构复杂,其所能达到的最大速度主要取决于喷气速度和质量比(火箭开始飞行的质量与燃料燃尽时的质量比);俄国科学家齐奥尔科夫斯基被称为近代火箭之父,他首先提出了多级火箭和惯性导航的概念。多级火箭一般都是三级火箭,我国已成为掌握载人航天技术的第三个国家。

高中物理专题练习《功能关系》

一个人站在船头,按图中A. B. 两种情况用同样大小的力拉绳,设船的质量一样,水的阻力不计,从静止开始在相同的t时间内(t时间内,A. 图中小船未碰岸,B. 图中两船未相遇),两种情况人所做的功分别为W a和W b,在t时刻人拉绳做功的瞬时功率分别为P a和P b,则有( ) A. W a>W b, P a>P b B. W a=W b, P a=P b C. W a<W b, P a<P b D. W a<W b, P a>P b 答案:C 来源: 题型:单选题,难度:理解 如图所示,轻弹簧一端系一个质量为m的小球,另一端固定于O点,弹簧的劲度系数为k,将小球拉到与O点等高处,弹簧恰为原长时,将小球由静止释放,达到最低点时,弹簧的长度为l,对于小球的速度v和弹簧的伸长量△l有( ). A .△l=mg/k B. △l=3mg/k C. υ= D. υ< 答案:D 来源: 题型:单选题,难度:理解 一个小球在竖直环内至少做n次圆周运动,当它第(n-2)次经过环的最低点时速度为7 m / s,第(n-1)次经过环的最低点时速度为5 m / s,则第n次经过环的最低点时的速度V一定 A.v>1 m / s B.v < 1 m / s C.v = 1 m / s D.v = 3 m / s。 答案:A 来源: 题型:单选题,难度:应用 一根质量为M的链条一半放在光滑水平桌面上,另一半挂在桌边,如图(甲)所示。将链条由静止释放,当链条刚离开桌面时,速度为v1.然后在链条两端各系一个质量为m的小球,把链条一半和一个小球放在光滑水平桌面上,另一半和另一个小球挂在桌边,如图(乙)所示。又将系有小球的链条由静止释放,当链条和小球刚离开桌面时速度v2.下列判断中正确的是 () A.若M=2m,则v1=v2 B.若M>2m,则v1<v2 C.若M<2m,则v1<v2 D.不论M与m大小关系如何,均有v1>v2

高一物理知识点归纳大全

高一物理知识点归纳大全 从初中进入高中以后,就会慢慢觉得物理公式比以前更难学习了,其实学透物理公式并不是难的事情,以下是我整理的物理公式内容,希望可以给大家提供作为参考借鉴。 基本符号 Δ代表'变化的 t代表'时间等,依情况定,你应该知道' T代表'时间' a代表'加速度' v。代表'初速度' v代表'末速度' x代表'位移' k代表'进度系数' 注意,写在字母前面的数字代表几倍的量,写在字母后面的数字代表几次方. 运动学公式 v=v。+at无需x时 v2=2ax+v。2无需t时 x=v。+0.5at2无需v时 x=((v。+v)/2)t无需a时 x=vt-0.5at2无需v。时 一段时间的中间时刻速度(匀加速)=(v。+v)/2

一段时间的中间位移速度(匀加速)=根号下((v。2+v2)/2) 重力加速度的相关公式,只要把v。当成0就可以了.g一般取10 相互作用力公式 F=kx 两个弹簧串联,进度系数为两个弹簧进度系数的倒数相加的倒数 两个弹簧并联,进度系数连个弹簧进度系数的和 运动学: 匀变速直线运动 ①v=v(初速度)+at ②x=v(初速度)t+?at平方=v+v(初速度)/2×t ③v的平方-v(初速度)的平方=2ax ④x(末位置)-x(初位置)=a×t的平方 自由落体运动(初速度为0)套前面的公式,初速度为0 重力:G=mg(重力加速度)弹力:F=kx摩擦力:F=μF(正压力)引申:物体的滑动摩擦力小于等于物体的最大静摩擦 匀变速直线运动 1.平均速度V平=s/t(定义式) 2.有用推论Vt2-Vo2=2as 3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at 5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t 7.加速度a=(Vt-Vo)/t{以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0} 8.实验用推论Δs=aT2{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差} 9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;

高中物理必修二功能关系试题

高中物理必修二功能关 系试题 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

高中物理必修二功能关系试题 1、两个物体的质量之比为1:4,速度大小之比为4:1,则这两个物体的动能之比是( ) A 、 1:4 B 、 4:1 C 、2:1 D 、1:1 2、质量为1kg 的物体被人用手由静止向上提高1m ,这时物体的速度是2m/s ,下列说法中正确的是 ( ) A 、物体机械能增加2J B 、拉力对物体做功12J C 、合外力对物体做功2J D 、物体克服重力做功10J 3.光滑的水平面上固定着一个螺旋形光滑水平轨道,俯视如图所示。一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,以下关于小球运动的说法中正确的是 ( ) A .轨道对小球做正功,小球的线速度不断增大 B .轨道对小球做正功,小球的角速度不断增大 C .轨道对小球不做功,小球的角速度不断增大 D .轨道对小球不做功,小球的线速度不断增大 4、质量为m 的物体以速度v 从地面竖直上抛,当它抛到离地面h 高处时,它的动能和势能 正好相等,这个高度是( ) A 、g v 2 B 、g v 22 C 、g v 42 D 、g v 2 2 5、一物体由H 高处自由落下,当物体的动能等于势能时,物体运动的时间为( ) A 、g H 2 B 、g H C 、g 2H D 、4H g 6、质量为m 的物体从地面上方H 高处无初速释放,落在地面后出现一个深度为h 的坑,如图所示,在此过程中:( )

A 、重力对物体做功为mgH B 、物体的重力势能减少了mg (H +h ) C 、所有外力对物体做的总功为零 D 、地面对物体的平均阻力为mg (H +h )/ h 7、如图所示,一物体以一定的速度沿水平面由A 点滑到B 点,摩擦力做功W 1;若该物体从A′沿两斜面滑到B′,不考虑物体在最高点离开斜面情况,摩擦力做的总功为W 2,已知物体与各接触面的动摩擦因数均相同,则:( ) A .W 1=W 2 B .W 1>W 2 C .W 1<W 2 D .不能确定W 1、W 2大小关系 8、一物体在竖直弹簧的上方h 米处下落,然后又被弹簧弹回,则物体动能最大时是:( ) A 、物体刚接触弹簧时 B 、物体将弹簧压缩至最短时 C 、物体重力与弹力相等时 D 、弹簧等于原长时 9、如图所示,一小球自A 点由静止自由下落,到B 点时与弹簧接触,到C 点 时弹簧被压缩到最短。若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由A →B →C 的过程中,若仅以小球为系统,且取地面为参考面,则:( ) A 、小球从A → B 的过程中机械能守恒;小球从B → C 的过程中只有重力和弹力做功,所以机械能也守恒 B 、小球在B 点时动能最大 C 、小球减少的机械能,等于弹簧弹性势能的增量 D 、小球到达C 点时动能为零,重力势能为零,弹簧的弹性势能最大 10.如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在弹簧压缩到最短的整个过程中,下 列关于能量的叙述中正确的应是( ) A.重力势能和动能之和总保持不变 A B C

高中物理必修1知识点归纳总结

高中物理必修1知识点归纳总结 第一节认识运动 机械运动:物体在空间中所处位置发生变化,这样的运动叫做机械运动。 运动的特性:普遍性,永恒性,多样性 参考系 1.任何运动都是相对于某个参照物而言的,这个参照物称为参考系。 2.参考系的选取是自由的。 (1)比较两个物体的运动必须选用同一参考系。 (2)参照物不一定静止,但被认为是静止的。 质点 1.在研究物体运动的过程中,如果物体的大小和形状在所研究问题中可以忽略是,把物体简化为一个点,认为物体的质量都集中在这个点上,这个点称为质点。 2.质点条件: (1)物体中各点的运动情况完全相同(物体做平动) (2)物体的大小(线度)<<它通过的距离 3.质点具有相对性,而不具有绝对性。 4.理想化模型:根据所研究问题的性质和需要,抓住问题中的主要因素,忽略其次要因素,建立一种理想化的模型,使复杂的问题得到简化。(为便于研究而建立的一种高度抽象的理想客体)第二节 时间位移

时间与时刻 1.钟表指示的一个读数对应着某一个瞬间,就是时刻,时刻在时间轴上对应某一点。两个时刻之间的间隔称为时间,时间在时间轴上对应一段。 △t=t2—t1 2.时间和时刻的单位都是秒,符号为s,常见单位还有min,h。 3.通常以问题中的初始时刻为零点。 路程和位移 1.路程表示物体运动轨迹的长度,但不能完全确定物体位置的变化,是标量。 2.从物体运动的起点指向运动的重点的有向线段称为位移,是矢量。 3.物理学中,只有大小的物理量称为标量既有大小又有方向的物理量称为矢量。 4.只有在质点做单向直线运动是,位移的大小等于路程。两者运算法则不同。 第三节 记录物体的运动信息 打点记时器:通过在纸带上打出一系列的点来记录物体运动信息的仪器。(电火花打点记时器——火花打点,电磁打点记时器——电磁打点)一般打出两个相邻的点的时间间隔是0.02s。 第四节 物体运动的速度 物体通过的路程与所用的时间之比叫做速度。 平均速度(与位移、时间间隔相对应)

高中物理必修1知识点归纳总结

高中物理必修1知识点归纳总结 质点:一个物体能否看成质点,关键在于把这个物体看成质点 后对所研究的问题有没有影响。如果有就不能,如果没有就可以。 不是物体大就不能当成质点,物体小就可以。例:公转的地球 可以当成质点,子弹穿过纸牌的时间、火车过桥不能当成质点 1.速度、速率:速度的大小叫做速率。(这里都是指“瞬时”,一 般“瞬时”两个字都省略掉)。 这里注意的是平均速度与平均速率的区别: 平均速度=位移/时间 平均速率=路程/时间 平均速度的大小≠平均速率 (除非是单向直线运动) 2.加速度:0t v v v a t t -?==?a ,v 同向加速、反向减速 其中v ?是速度的变化量(矢量),速度变化多少(标量)就是 指v ?的大小;单位时间内速度的变化量是速度变化率,就是v t ??, (理论上讲矢量对时间的变化率也是矢量,所以说速度的变a ,不过我们现在一般不说变化率的方向,只是谈大小:速度变化率大,速度变化得快,加速度大) 速度的快慢,就是速度的大小;速度变化的快慢就是加速度的 大小; 第三章: 3.匀变速直线运动最常用的3个公式(括号中为初速度00v =的演 变) (1)速度公式:0t v v at =+ (t v at =) (2)位移公式:2012 s v t at =+ (212s at =) (3)课本推论:2202t v v as -= (22t v as =) 以上的每个公式中,都含有4个物理量,所以“知三求一”。 只要物体是做匀变速直线运动,上面三个公式就都可以使用。但是在用公式之前一定要先判断物体是否做匀变速直线运动。常见的有刹车问题,一般前一段时间匀减速,后来就刹车停止了。所以经常要求刹车时间和刹车位移 至于具体用哪个公式就看题目的具体情况了,找出已知量,列 方程。有时候得联立方程组进行求解。在解决运动学问题中,物

(新)高中物理二轮复习功能关系专题

一、动能定理 动能定理的推导 物体只在一个恒力作用下,做直线运动 w =FS =m a ×a V V 22 122- 即 21222121mv mv w -= 推广: 物体在多个力的作用下、物体在做曲线运动、物体在变力的作用下 结论: 合力所做的功等于动能的增量 ,合力做正功动能增加,合力做负功动能减小 合力做功的求法: 1、受力分析求合力,合力乘以在合力方向的位移(合力是恒力,位移相对地的位移) 2、合力做的功等于各力做功的代数和 二.应用动能定理解题的步骤 (1)确定研究对象和研究过程。 (2)对研究对象受力分析,判断各力做功情况。 (3)写出该过程中合外力做的功,或分别写出各个力做的功(注意功的正负) (4)写出物体的初、末动能。按照动能定理列式求解。 【例】如图所示,质量为m 的钢珠从高出地面h 处由静止自由下落,落到地面进入沙坑h/10停止,则 (1)钢珠在沙坑中受到的平均阻力是重力的多少倍? (2)若让钢珠进入沙坑h/8,则钢珠在h 处的动能应为多少?设钢珠在沙坑中所受平均阻 力大小不随深度改变。 三、高中物理接触到的几种常用的功能关系 1、 重力做功等于重力势能的减小量 2、 弹力做功等于弹性势能的减小量 3、 电场力做功等于电势能的减小量 4、 合外力做功等于动能的变化量(动能定理) 5、 除重力以外其它力做功等于机械能的变化量 6、 摩擦力乘以相对位移代表有多少机械能转化为内能用于发热 7、 电磁感应中克服安培力做功量度多少其他形式能转化为电能用于发热 8、能量守恒思路

1.(2013·长春模拟)19世纪初,科学家在研究功能关系的过程中,具备了能量转化和守恒的思想,对生活中有关机械能转化的问题有了清晰的认识,下列有关机械能的说法正确的是( ) A .仅有重力对物体做功,物体的机械能一定守恒 B .仅有弹力对物体做功,物体的机械能一定守恒 C .摩擦力对物体做的功一定等于物体机械能的变化量 D .合外力对物体做的功一定等于物体机械能的变化量 2.(2013·东北四市联考)在高度为h 、倾角为30°的粗糙固定的斜面上,有一质量为m 、与一轻弹簧拴接的物块恰好静止于斜面底端。物块与斜面的动摩擦因数为33,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现用一平行于斜面的力F 拉动弹簧的A 点,使m 缓慢上行到斜面顶端。此过程中( ) A .F 对该系统做功为2mgh B .F 对该系统做功大于2mgh C .F 对该系统做的功等于物块克服重力做功与克服摩擦力做功之和 D .F 对该系统做的功等于物块的重力势能与弹簧的弹性势能增加量之和 3.(2013·山东泰安一模)如图所示,在竖直平面内有一个半径为R ,粗细不计的圆管轨道。半径OA 水平、OB 竖直,一个质量为m 的小球自A 正上方P 点由静止开始自由下落,小球恰能沿管道到达最高点B ,已知AP =2R ,重力加速度为g ,则小球从P 到B 的运动过程中( ) A .重力做功2mgR B .机械能减少mgR C .合外力做功mgR D .克服摩擦力做功12 mgR 4.(2013吉林摸底)如图所示,足够长的传送带以恒定速率顺时针运行。将一个物体轻轻 放在传送带底端,第一阶段物体被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段与传送 带相对静止,匀速运动到达传送带顶端。下列说法中正确的是( ) A .第一阶段摩擦力对物体做正功,第二阶段摩擦力对物体不做功 B .第一阶段摩擦力对物体做的功等于第一阶段物体动能的增加 C .第一阶段物体和传送带间的摩擦生热等于第一阶段物体机械能的增加 D .物体从底端到顶端全过程机械能的增加等于全过程物体与传送带间的摩擦生热 5.如图所示长木板A 放在光滑的水平地面上,物体B 以水平速度冲上A 后,由于摩擦力作用,最后停止在木板A 上,则从B 冲到木板A 上到相对板A 静止的过程中,下述说法中正确是( ) A .物体 B 动能的减少量等于系统损失的机械能 B .物体B 克服摩擦力做的功等于系统内能的增加量 C .物体B 损失的机械能等于木板A 获得的动能与系统损失的机械能之和 D .摩擦力对物体B 做的功和对木板A 做的功的总和等于系统内能的增加量

新课标人教版高中高一物理必修一知识点总结归纳

物理(必修一)——知识考点 考点一:时刻与时间间隔的关系 时间间隔能展示运动的一个过程,时刻只能显示运动的一个瞬间。对一些关于时间间隔和时刻的表述,能够正确理解。如: 第4s末、4s时、第5s初……均为时刻;4s内、第4s、第2s至第4s内……均为时间间隔。 区别:时刻在时间轴上表示一点,时间间隔在时间轴上表示一段。 考点二:路程与位移的关系 位移表示位置变化,用由初位置到末位置的有向线段表示,是矢量。路程是运动轨迹的长度,是标量。只有当物体做单向直线运动时,位移的大小 ..。 ..等于路程。一般情况下,路程≥位移的大小

考点五:运动图象的理解及应用 由于图象能直观地表示出物理过程和各物理量之间的关系,所以在解题的过程中被广泛应用。在运动学中,经常用到的有x -t 图象和v —t 图象。 1. 理解图象的含义: (1)x -t 图象是描述位移随时间的变化规律 (2)v —t 图象是描述速度随时间的变化规律 2. 明确图象斜率的含义: (1) x -t 图象中,图线的斜率表示速度 (2) v —t 图象中,图线的斜率表示加速度 考点一:匀变速直线运动的基本公式和推理 1. 基本公式: (1) 速度—时间关系式:at v v +=0 (2) 位移—时间关系式:202 1at t v x + = (3) 位移—速度关系式:ax v v 22 02=- 三个公式中的物理量只要知道任意三个,就可求出其余两个。 利用公式解题时注意:x 、v 、a 为矢量及正、负号所代表的是方向的不同。 解题时要有正方向的规定。 2. 常用推论: (1) 平均速度公式:()v v v += 02 1 (2) 一段时间中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度:()v v v v t += =02 2 1 (3) 一段位移的中间位置的瞬时速度:2 2 202 v v v x += (4) 任意两个连续相等的时间间隔(T )内位移之差为常数(逐差相等): ()2aT n m x x x n m -=-=? 考点二:对运动图象的理解及应用 1. 研究运动图象: (1) 从图象识别物体的运动性质 (2) 能认识图象的截距(即图象与纵轴或横轴的交点坐标)的意义 (3) 能认识图象的斜率(即图象与横轴夹角的正切值)的意义 (4) 能认识图象与坐标轴所围面积的物理意义 (5) 能说明图象上任一点的物理意义

高中物理力学知识点总结与归纳

高中物理力学知识点总结与归纳(1) 1.力的作用、分类及图示 ⑴力是物体对物体的作用,其特点有一下三点:①成对出现,力不能离开物体而独立存在;②力能改变物体的运动状态(产生加速度)和引起形变;③力是矢量,力的大小、方向、作用点是力的三要素。 ⑵力的分类:①按力的性质分类;②按力的效果分类。 ⑶力的图示:画图的几个关键点①作用点,即物体的受力点;②力的方向,在线的末端用箭头标出;③选定标度,并按大小结合标度分段。 2.重力 ⑴产生:①由于地球吸引而产生(但不等于万有引力)。②方向竖直向下。③作用点在重心。 ⑵大小:①G=mg,在地球上不同地点g不同。②重力的大小可用弹簧秤测出。 ⑶重心:①质量分布均匀的有规则形状物体的重心,在它的几何中心。②质量分布不均匀或不规则形状物体的重心,除与物体的形状有关外,还与质量的分布有关。③重心可用悬挂法测定。④物体的重心不一定在物体上。 3.弹力 ⑴产生:①物体直接接触且产生弹性形变时产生。②压力或支持力的方向垂直于支持面而指向被压或被支持的物体;③绳的拉力方向沿着绳而指向绳收缩的方向。 有接触的物体间不一定有弹力,弹力是否存在可用假设法判断,即假设弹力存在,通过分析物体的合力和运动状态判断。 ⑵胡克定律:在弹性限度内,F=KX,X-是弹簧的伸长量或缩短量。 4.摩擦力 ⑴静摩擦力:①物接触、相互挤压(即存在弹力)、有相对运动趋势且相对静止时产生。 ②方向与接触面相切,且与相对运动趋势方向相反。③除最大静摩擦力外,静摩擦力没有一定的计算式,只能根据物体的运动状态按力的平衡或F=ma方法求。 判断它的方向可采用“假设法”,即如无静摩擦力时物体发生怎样的相对运动。 ⑵滑动摩擦力:①物接触、相互挤压且在粗糙面上有相对运动时产生。②方向与接触面相切且与相对运动方向相反(不一定与物的运动方向相反)②大小f=μF N。(F N不一定等于重力)。 滑动摩擦力阻碍物体间的相对运动,但不一定阻碍物体的运动。 摩擦力既可能起动力作用,也可能起阻力作用。 5.力的合成与分解 ⑴合成与分解:①合力与分力的效果相同,可以根据需要互相替代。①力的合成和分解遵循平行四边形法则,平行四边形法则对任何矢量的合成都适用,力的合成与分解也可用正交分解法。③两固定力只能合成一个合力,一个力可分解成无数对分力,但力的分解要根据实际情况决定。 ⑵合力与分力关系:①两分力与合力F1+F2≥F≥F1-F2,但合力不一定大于某一分力。 ②对于三个分力与合力的关系,它们同向时为最大合力,但最小合力则要考虑其中两力的合力与第三个力的关系,例如3N、4N、5N三个力,其最大合力F=3+4+5=12N,但最小合

高一物理知识点总结归纳2020最新5篇

高一物理知识点总结归纳2020最新5 篇 对于很多刚上高中的同学们来说,高一物理是噩梦一般的存在,其知识点非常的繁琐复杂,让同学们头疼不已。下面就是给大家带来的高一物理知识点总结,希望能帮助到大家! 高一物理知识点1 重力 定义:由于受到地球的吸引而使物体受到的力叫重力。 说明:①地球附近的物体都受到重力作用。 ②重力是由地球的吸引而产生的,但不能说重力就是地球的吸引力。 ③重力的施力物体是地球。 ④在两极时重力等于物体所受的万有引力,在其它位置时不相等。 (1)重力的大小:G=mg

说明:①在地球表面上不同的地方同一物体的重力大小不同的,纬度越高,同一物体的重力越大,因而同一物体在两极比在赤道重力大。 ②一个物体的重力不受运动状态的影响,与是否还受其它力也无关系。 ③在处理物理问题时,一般认为在地球附近的任何地方重力的大小不变。 (2)重力的方向:竖直向下(即垂直于水平面) 说明:①在两极与在赤道上的物体,所受重力的方向指向地心。 ②重力的方向不受其它作用力的影响,与运动状态也没有关系。 (3)重心:物体所受重力的作用点。 重心的确定:①质量分布均匀。物体的重心只与物体的形状有关。形状规则的均匀物体,它的重心就在几何中心上。 ②质量分布不均匀的物体的重心与物体的形状、质量分布有关。 ③薄板形物体的重心,可用悬挂法确定。

说明:①物体的重心可在物体上,也可在物体外。 ②重心的位置与物体所处的位置及放置状态和运动状态无关。 ③引入重心概念后,研究具体物体时,就可以把整个物体各部分的重力用作用于重心的一个力来表示,于是原来的物体就可以用一个有质量的点来代替。 高一物理知识点2 1)匀变速直线运动 1.平均速度V平=s/t(定义式) 2.有用推论Vt2-Vo2=2as 3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at 5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平 t=Vot+at2/2=Vt/2t 7.加速度a=(Vt-Vo)/t{以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a0;反向则a0} 8.实验用推论Δs=aT2{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}