胱抑素C的临床应用

胱抑素C的临床应用

胱氨酸蛋白酶抑制剂的超家族在1981年明确了人类胱抑素C(Cystatin C)的氨基酸系列,但它没有显示与当时已知的任何超家族蛋白系列的同源性,事实证明它属于一个新的蛋白超家族。

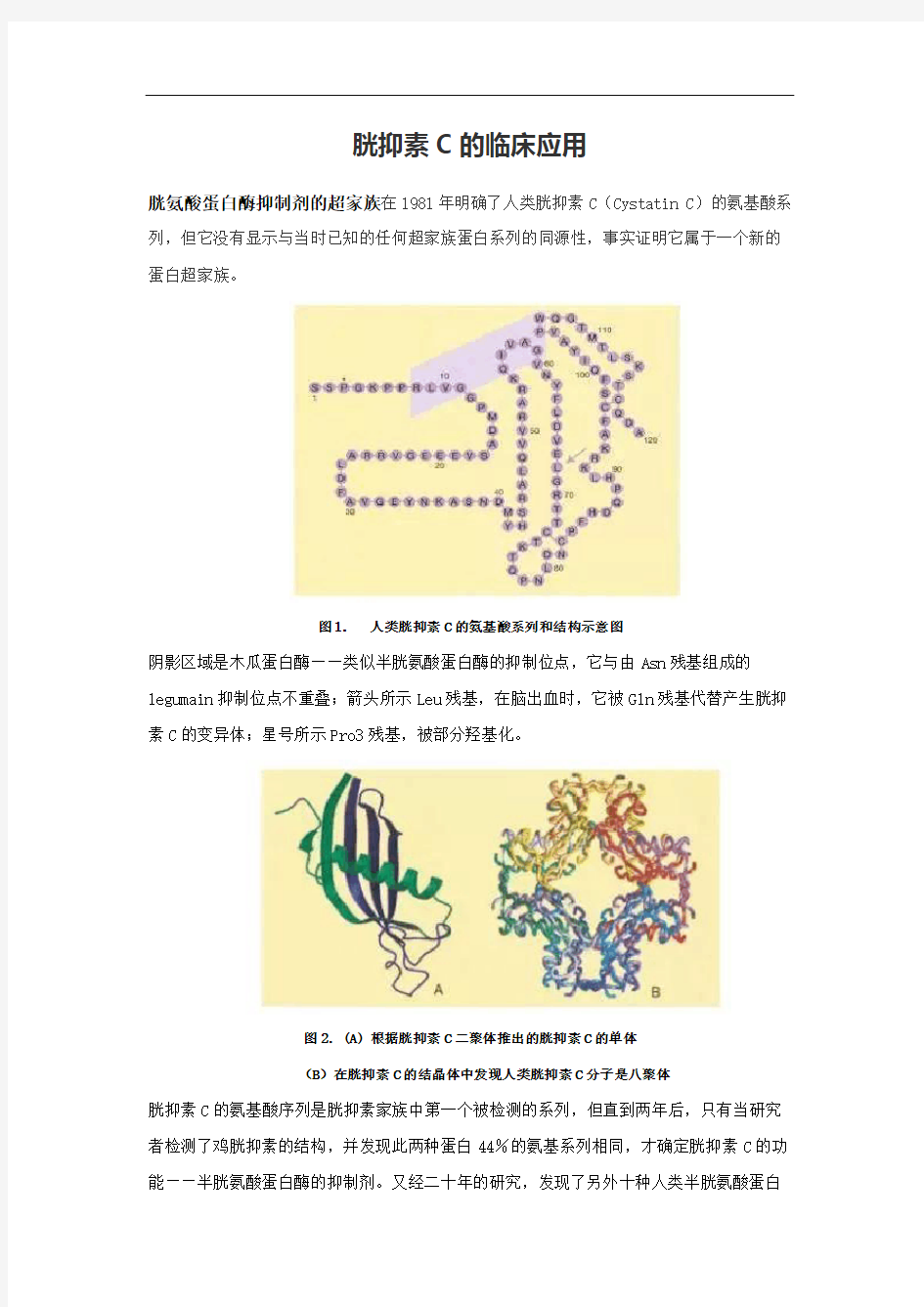

图1. 人类胱抑素C的氨基酸系列和结构示意图

阴影区域是木瓜蛋白酶——类似半胱氨酸蛋白酶的抑制位点,它与由Asn残基组成的legumain抑制位点不重叠;箭头所示Leu残基,在脑出血时,它被Gln残基代替产生胱抑素C的变异体;星号所示Pro3残基,被部分羟基化。

图2. (A) 根据胱抑素C二聚体推出的胱抑素C的单体

(B)在胱抑素C的结晶体中发现人类胱抑素C分子是八聚体

胱抑素C的氨基酸序列是胱抑素家族中第一个被检测的系列,但直到两年后,只有当研究者检测了鸡胱抑素的结构,并发现此两种蛋白44%的氨基系列相同,才确定胱抑素C的功能――半胱氨酸蛋白酶的抑制剂。又经二十年的研究,发现了另外十种人类半胱氨酸蛋白

酶的抑制剂,并且发现它们与胱抑素C和鸡胱氨酸蛋白酶抑制剂有很强的同源性。因此,它们都属于人胱抑素超家族。

人胱抑素家族目前由11种已明确的蛋白组成。胱抑素家族1由胱蛋白酶抑制剂A和B组成,是唯一的细胞内蛋白;胱抑素家族2由胱抑素C,D,E,F,S,SA和SN组成,它们主要是细胞外和/或细胞间转运蛋白;胱抑素家族3由高和低分子量的激肽原(Kininogen)组成,它们主要是血管内蛋白,除了是半胱氨酸蛋白酶的抑制剂外,它们也参与凝结过程和血管活性肽的产生。

表1. 人胱抑素超家族

胱抑素C的生物学功能

胱抑素C除了是木瓜蛋白酶——类似半胱氨酸蛋白酶的抑制剂外,最近被证实,它还能抑制半胱氨酸蛋白酶的其它家族成员,比如人legumain肽酶家族C13一种经典酶。同时也发现这两个抑制点是不重叠的(图1),所以一个胱抑素C分子能同时抑制半胱氨酸蛋白酶的不同类型。最近还发现胱抑素C在动脉粥样硬化中,抗原呈递中都起一定作用,并且是中性干细胞的生长因子。除去胱抑素C基因的小鼠(“胱抑素C剔除小鼠”)好像更易癌症的转移。

胱蛋白酶抑制剂在体液中的分布

不同的胱抑素在体液中的分布是显著不同的。比如:胱抑素D主要存在于唾液和泪液中,而胱抑素C存在于各种体液中。在一些体腔中,比如脊髓液中,半胱抑素总摩尔浓度的90%以上是胱抑素C。而在其它的体腔中,比如血浆中,它的比例就很少。而且,在不同的体腔中,总的半胱抑素的浓度也是不一样的。比如,在血液中总的木瓜蛋白酶抑制剂量大约是12μmol/L,而在脑脊液中它的浓度还不到1μmol/L。和个别的胱抑素范围一样,

虽然半胱抑素的范围部分重叠,但是由于每种体液代表了唯一的一组胱抑素,很明显,不同的体液也代表了一定的半胱抑素范围。

图3 胱蛋白酶抑制剂和α2-巨球蛋白在人类10种体液中的摩尔浓度

血清/血浆胱抑素C作为肾小球滤过率(GFR)的标记物

胱抑素C的产生

人胱抑素C基因结构和启动子区已证明它是看家基因(house-keeping gene),提示由大多数有核细胞产生的胱抑素C的速率相当恒定。在胱抑素C前体中,疏水性引导序列的出现,更能说明此蛋白通常情况下是被分泌的。事实上,对人组织和细胞系的免疫化学和Nortern印迹的研究中,发现胱抑素C和/或mRNA存在于所有研究过的细胞类型中。无独有偶,对培养基中人类干细胞系产生胱抑素C的研究中,发现几乎所有研究的细胞系都能分泌胱抑素C。对大量患者胱抑素C水平的测定中,发现它的水平只影响GFR,而与其它病理情况无关,此结论与胱抑素C是一种被恒定分泌的蛋白相吻合。一些报道表述,在体外刺激巨噬细胞能有规则地减少胱抑素C的分泌,但在发炎情况下通常不会降低胱抑素C的水平。最近一份报道表明,血管平滑肌细胞产生的胱抑素C,可能减少主动脉瘤的发生。

胱抑素C的代谢

一般情况下,分子量低于15-25kDa的血浆蛋白几乎都能自由通过肾小球滤过膜,然后完全被近端小管细胞重吸收和降解,所以对于分子量只有13kDa,半径约为30和35?略带椭圆形结构的胱抑素C来说,理论上也是这样。实验上,从做过胱抑素C处理的大鼠的研究中发现,胱抑素C的清除率是经典方法Cr-EDTA清除率的94%,也就表明胱抑素C几乎全部

能自由滤过肾小球。滤过的胱抑素C99%以上发现被管细胞降解。通过限制一组大鼠肾动脉上的主动脉不同程度地降低GFR,发现胱抑素C与Cr-EDTA的相关性非常好

(r=0.99),并且y轴上的截距几乎在原点,这一研究表明近曲小管吸收的胱抑素C可忽略。对人肾脏的免疫组化和Northern印迹的研究中也发现,胱抑素C在经过肾小球滤膜后,正常情况下,由近曲小管细胞降解。

血清/血浆胱抑素C作为GFR标记物的临床应用

大多数人组织都能产生胱抑素C,而且作为低分子蛋白,它能自由通过肾小球滤过膜,这就决定了它在血清或血浆中的水平可能是GFR潜在的标记物。在1984-1985早期的研究中已发现,胱抑素C作为GFR的标记物至少与血清肌肝同样出色。同时研究还发现血清胱抑素C的水平比其它低分子蛋白水平(β2-微球蛋白,视黄醇结合蛋白等)更能反映GFR的情况。但在早期的研究中,胱抑素C浓度的测定只能通过放射免疫扩散方法,此方法非常耗时,需要至少10-20小时,并且CV也相当高(大约10%),这就降低了血清胱抑素C作为GFR标记物的临床实用价值。10年后发展了完全自动化的乳胶增强比浊法和夹心酶免法,不仅快速而且精密性好,显著提升了血清胱抑素C在临床常规工作中作为GFR标记物的可能性。自从1994年,引入了完全自动化的乳胶增强比浊法测定血清胱抑素C后,大多数关于血清胱抑素C作为GFR标记物的文献中,对于胱抑素C的测定普遍采用商业化的乳胶增强比浊法和1998年引入的商业化的乳胶增强透射免疫比浊法。尽管相当比例的患者,GFR已经下降,有时甚至降至50%,可血清肌酐仍在正常范围,但它仍普遍用作GFR的指示剂。血清肌酐作为GFR的标记物受运动,肾小管的分泌和肌酐的重吸收,以及饮食等各种因素的影响。由于这些显著的缺陷,研究者已开始寻找GFR更好的指示剂。一些最新的研究,已开始进行血清胱抑素C和肌酐作为GFR的标记物与注射Cr-EDTA, Tc-DTPA和碘海醇(iohexol)等低分子物质来测定血浆清除率的“金标准”比较。一部分研究显示,胱抑素C比血清肌酐更能反映GFR的情况,尤其在GFR轻度到中度降低的病人中,另一部分研究显示两项参数指标作为GFR的标记物,意义相当。

图4 在27例男性患者和24例女性患者中,血清胱抑素C的倒数(mg/L)或血清肌酐的倒数(μmol/L)与GFR之间的相关性。―――表示GFR最低参考线。在GFR为60-80mL/min×1.73m2时,肌酐为盲区,而

血清胱抑素C却能反映当时的肾情况。

图5 在51例各种肾功能情况的患者中,用血清胱蛋白抑制剂C和肌酐诊断GFR正常与否(临界值:

80mL/min×1.73m2),准确性方面的ROC图

几乎所有的研究者都强调血清胱抑素C与血清肌酐相比,不受性别和肌肉组织的影响。一些研究显示,随年龄的增长,GFR显著下降,在1-50岁的男性和女性个体,血清胱抑素C 可使用同一参考范围。

在预测禁食者血清同型半胱氨酸总水平时,血清胱抑素C比血清肌酐更好,可能是因它与GFR关系密切有关。

胱抑素C和化学疗法

对癌症病人化疗前和化疗期间的研究中,发现血清胱抑素C比血清肌酐更能反映肌酐清除率下降的情况,尤其在肾衰竭的早期。研究者建议用血清胱抑素C代替肌酐清除率作为化疗前的筛选试验,也可用于GFR下降病人中剂量的调整。

胱抑素C和糖尿病

已报道血浆/血清胱抑素C是监视非胰岛素依赖性的糖尿病初期肾病变的有效工具,效果比血清肌酐和β2-微球蛋白更明显。

另一份报告显示,在评估糖尿病患者肾功能是否正常方面,单测胱抑素C浓度比测定血浆肌酐或肌酐清除率更可靠。

新生儿中的胱抑素C

Cataldi等研究了在健康孕妇和她们健康的新生婴儿的血清胱抑素C水平,结果显示产妇和婴儿间胱抑素C的水平无显著的相关性,相对于肌酐来讲婴儿中的胱抑素C的水平不受产妇血清水平的影响。所以,胱抑素C可以用来监视围产期妇女GFR的情况。

Finney等研究了早产婴儿、不满1月的婴儿和稍大儿童的血清胱抑素C情况,结果显示血清胱抑素C比血清肌酐更能反映小孩的GFR情况,因为它与肾功能的成熟情况密切相关。早产婴儿血浆胱抑素C的水平在所有胎龄期间,都显著升高,到1岁时达到成人水平。1岁以下儿童血浆胱抑素C水平反映的是肾脏的未成熟度,不需要再进行血清肌酐的测定,因为它受成长过程中肌肉组织增加的影响。

胱抑素C和子痫前期

妊娠性疾病会增加母体和胎儿的危险度;如妊娠性高血压、肾脏结构的变化和GFR降低以及其他不明原因引起的妊娠性疾病。每年有超过50,000人因妊娠性疾病而死亡。因此需要发展敏感、特异的诊断试验,以便密切检测肾功能,确保发展成毒血症和严重肾损伤之前实时分娩。最近的研究表明,血清胱抑素C与血清尿酸和肌酐相比,对子痫前期有较好的诊断准确性。并且已证明Cys C是妊娠并发子痫前期的一个有价值的检测指标。

图6 血清胱抑素C和肌酐在诊断妊娠子痫和正常怀孕时,准确性方面的ROC图

胱抑素C和肾移植

Bricon 等人研究了肾移植后的第四天,血浆胱抑素C的水平比肌酐下降急剧。在监视GFR 下降方面,也是血浆胱抑素C比血浆肌酐效果更好。在所有四起急性注射发作和一起急性肾毒性发作的研究中,发现血清胱抑素C的浓度与血浆肌酐的浓度在很大范围内保持一致。有趣的是,血浆胱抑素C比肌酐上升更明显。如用血清胱抑素C作为指示剂的话,一起急性注射发作和急性肾毒性发作能更早地诊断出。在这些病人3个月的随访中,研究者对于Cr-EDTA清除率、血浆胱抑素C、内生肌酐清除率和血浆肌酐各自作为GFR的标记物进行比较。结果显示肌酐作为GFR的标记物造成30-40%的高估率,并且大约有25%的假阴性,诊断准确性不良。血清胱抑素C能很好地反映GFR情况,并且与Cr-EDTA清除率有很好的相关性,同时不太会引起假阴性。

肾移植术后20% ~ 40%的患者会发生急性排斥反应,如果及早诊断,尽早治疗,绝大部分排斥反应可被逆转并恢复正常肾功能。Cys C在肾移植术后诊断急性排斥反应时明显优于Scr,即Cys C比Scr提前(2.7±1.8)d升高;与排斥前比较,Cys C升高148.9%,远高于Scr的43.9%。研究结果表明,肾移植术后Scr缓慢下降,1周左右转为阴性(低于判断值122umol/L)而Cys C术后3d内迅速下降,尤以第一天为多,可达69.2%,第二天91%的患者即转为阴性(低于判断值1.79),也有文献报道肾移植术后Cys C可立即下降

(29.3±1.7)%。Cys C的这一优势在诊断加速性排斥反应(多见于术后2~5d)时得以发挥优势效果,而Scr虽有升高,但处于术后下降的背景中,不易观察;而Cys C可立即由阴性转为阳性,变化明显。

感染是肾移植术后最常见的并发症,术后一年内,约70%的患者至少发生1次感染,而细菌感染占50%以上。研究结果表明,Cys C在肾移植术后诊断感染时虽然升高幅度与Scr无明显差异,但比Scr早(4.4±1.5)d出现变化,有利于早期发现,这对肾移植患者来说有重大临床意义。因为肾移植患者感染时,早期症状体征不典型或由于免疫抑制剂的作用白细胞和中性粒细胞比例不升高,实验室检查不易发现;并且一旦感染,来势凶,若不及时治疗,常可导致移植肾功能丧失或危及生命。

Cys C可快速提示急性排斥和药物治疗的反应就检测肾小球滤过率而言,胱抑素C比肌酐更敏感,器官移植的患者检测该项目可以帮助快速诊断出急性排斥反应或药物治疗可能造成的肾损害。

1.术后6天,Cys C稳定于基础水平,表明肾移植后较为平稳

2.肾移植后第一天,Cys C 与肌酐相比下降更快,更清楚的提示肾功能的情况

3.在不发生并发症时,术后Cys C的变化范围低于20%

胱抑素C是诊断早期急性肾损伤的敏感标记物

急性肾损伤(AKI)占到所有住院患者的5%,达到ICU患者的50%,在过去的15年中,AKI 病死率并无好转,早期的AKI经常是可逆的,但诊断经常是滞后的。作为检出AKI的常规标记物,血肌酐有较多的缺陷。与血肌酐相比,血Cys C要比肌酐早1.5天检出AKI。血清胱抑素C和血清肌酐

血清胱抑素C和血清肌酐虽有差别,但都能正确地鉴别出某一类型的肾小球滤过率紊乱情况。一些肾脏疾病可能不同程度地影响了胱抑素C(带正电荷,分子量为13343Da)的滤过

情况和肌酐(不带电荷,分子量为113kDa)的滤过情况。事实上,最新的研究也显示,以胱抑素C代表的GFR,在I型糖尿病患者和蛋白尿病人中,由于肾小球滤过孔径的缩小而降低,但此时碘拉盐(iothalamate)清除率(一个613kDa的低分子标记物)却显示这些病人GFR正常。因此可用胱抑素C证实分子量范围大约在10-35kDa的小分子物质的GFR降低。另一例子是血清胱抑素C和血清肌酐在肾移植后第一次血液循环和尿液排泄之前的生理差异。因胱抑素C在这期间可能在肾小管细胞滤过和降解,所以血清胱抑素C的水平可能降低。相反,血清肌酐在这期间不会降低,虽然肌酐也是被过滤,但它不会被降解或分泌。事实上,一些移植后阶段的研究也证明了此。低分子量物质和胱抑素C范围内的分子在肾小球滤过时生理性分解的其他例子是在孕妇中。在孕妇中低分子量物质的GFR升高,胱抑素C范围内的分子可能降低。

理想的肾小球滤过率(GFR)标志物应具有的性质

肾小球滤过率是反映肾功能的一项重要指标,—般通过测定某些"肾功能标志物"反映GFR,理想的可作为GFR的标志物应具有以下性质:1.不与血浆蛋白结合,能从肾小球自由滤过2.不被肾小管重吸收或分泌3.肾脏是其唯一的排出器官4.如是内源性标志物其从组织释放入血流中的速率应是恒定的,外源性物质则为不在体内代谢转化的无毒物质。

作为反映肾小球滤过功能的内源性标志物,Cys C是-个比较接近理想的内源性标志

Cys C是一种低分子量蛋白质,在体液的生理PH值中携带正电荷,可经肾小球自由滤过;不被肾小管上皮细胞分泌,虽然在近曲小管被重吸收但被完全分解代谢,不会再重返血流中;肾脏是清除循环中Cys C的唯一器官;由于Cys C基因属"看家基因",能在几乎所有的有核细胞表达,无组织学特异性,故机体Cys C的产生速率相当恒定。

胱抑素C的稳定性

许多研究都表明胱抑素C在室温下至少稳定7天,在4℃可稳定几周,在-20℃或-80℃可稳定几月。胱蛋白酶抑制剂的水平即使冻融7次以上,浓度也不会改变,并且保存在未分离的血24小时,也不会影响胱抑素C的水平。

血清胱抑素C的参考值

建立临床能使用的参考值需提供定标液,这样也有助于鉴定相关定量检测分析程序是否合格。重组的人胱抑素C很易制备和分离,能用于建立可靠的定标液。针对国际定标液第一步骤惯例,是生产高纯度的重组胱抑素C溶液,通过定量氨基酸测定和分光光度分析测定其浓度,然后用人血清中游离的胱抑素C,稀释成生理状态下的浓度。基于胱抑素C定标液和商品化的微粒子增强透射免疫比浊方法的使用情况,血清胱抑素C参考值的研究人群

主要由成人和儿童。成人的结果通常显示无性别差异,并且随年龄胱抑素C的水平增加,这与GFR随年龄降低吻合。可是,在50岁以下,GFR随年龄降低的情况不太明显,故基于实际情况,有人提议应建立分段的参考值(20-50岁和50岁以上)。

图7 在121位健康女性和121位健康男性(年龄:20-89)中,血清胱抑素C情况。结果显示无性别差异儿童胱抑素C的水平与肌酐水平相比有些不同,1岁以上的儿童,胱抑素C的水平已变化不大,且无性别差异,故建议1岁以上小孩的参考值与20-50年龄段的参考值相同

为:<1.02mg/L。

图8 在258位健康儿童(年龄:1天-18岁)中,血清胱抑素C(A)和肌酐(B)的情况。方框区域显示

1岁以上儿童的血清胱抑素C参考范围。

既然所有低于15-25kDa分子量的血浆蛋白,几乎都能自由通过正常的肾小球膜,所以它们在人体中的浓度不仅受到产生率的影响,并且在一定程度上还受到GFR的影响。因而,低分子量蛋白的产生速率对疾病的进程有一定的意义,测定那些小分子蛋白水平与胱抑素C 的比值,在特异性方面可能比直接测定它们水平要好。比如,年龄影响GFR和β2-微球蛋白的参考值,β2-微球蛋白与胱抑素C的比值不受影响。和单独测定血浆β微球蛋白相比,该比值可能是细胞增殖的更加特异性的标记物。

推荐使用血清胱抑素C作为GFR的标记物

许多研究表明,与肌酐相比,胱抑素C是GFR较好的标记物;尤其在鉴别早期GFR的小幅降低时,这一区域被称为肌酐GFR盲区。为了胱抑素C在临床上的有效使用,需要精密度好的定量方法,使用无浊度的标本。至少目前采用的微粒子增强透射免疫比浊法能符合精密度要求,但是只有不断完善的方法保证不受浊度的影响时,无浊度的空腹标本才能使用。血清肌酐和胱抑素C的联合测定,能提供更多准确的GFR的信息,但是由于生物医学或经济的原因不能进行侵袭性和昂贵的清除检测方案。假如胱抑素C和肌酐均在相应的参考范围内,漏诊GFR下降的机会非常少。

当GFR被有侵袭性的清除方法测定后,血清胱抑素C可作为肌酐的替代试验随访GFR的变化。

血清胱抑素C作为GFR的标记物在应用中应注意的问题

当完全自动化的微粒子增强透射免疫比浊方法第一次被介绍时,声称该方法不受高甘油三酯的影响。可是,随着方法的普及,发现结果受标本内在的乳糜微粒血症引起浊度的影响,而乳糜微粒血症可能影响胱抑素C的浓度。乳糜微粒血症对于分析方法的影响可解释为已报道过的胱抑素C有相当大的生物变异,这就使研究人员提供不出胱抑素C作为GFR 的标记物比肌酐的更多优势。从胱抑素C的生物变异的研究中发现,用无浊度的标本,胱抑素C完全能替代肌酐作为GFR的标记物。

研究也发现,一些类风湿因子也能干扰微粒子增强透射免疫比浊方法,会使结果假性偏高。

但值得强调的是,虽然完全自动化的微粒子增强透射免疫比浊法比第一次用于定量测定胱抑素C的免疫扩散精密度高,但是比测定肌酐的绝大多数的方法来说,它们的精密度还是低的。并且,胱抑素C的个体间差异,也强烈要求需要高精密度的方法,只有这样才能通过Cotlove标准,显著提高血清胱抑素C的临床使用价值。

胱抑素C校准品溯源性简介

血清胱抑素C已被认为是反映肾小球滤过率的一个理想指标。然而由于校准品与测定方法的差异,往往导致结果差异较大。因此IFCC工作组于2007年提出了胱抑素C标准化方面的问题,并指定由DAKO、Roche、Dade Behring公司与欧盟参考材料和检测研究院(IRMM)等实验室负责标准化方面的工作,并于2010年5月推出了可溯源至ERM?-

DA471/IFCC的胱抑素C参考材料。

血清胱抑素C测定的临床意义

血清胱抑素C测定的临床意义胱抑素C(cystain C)是一种低分子量蛋白质,可作为肾小球滤过功能指标。近年来有关胱抑素C测定的临床应用及方法报道日渐增多,充分肯定了其临床应用价值。 一、生化特征 胱抑素C,以前也被称为γ-微量蛋白及γ-后球蛋白,是一种低分子量、碱性非糖化蛋白质,分子量为13kD,有120个氨基酸残基组成,是一种分泌性蛋白质。胱抑素C广泛地存在于各种体液中,如脑脊液、血液、唾液、精浆等。研究发现胱抑素C 是半胱氨酸蛋白酶抑制物超家族的成员之一,是目前发现的对组织蛋白酶B抑制作用最强的抑制物,对木瓜酶、无花果蛋白酶、组织蛋白酶H/L也有抑制作用。 二、标本 血清标本 三、测定方法 由于血清中胱抑素C浓度较低,故其测定方法需较高的分析灵敏度及特异性。最初Lofberg等用RID及EIA对胱抑素C含量进行测定,不仅费时,而且检测限也差。随后又有较简单且灵敏的放射、荧光及各种酶免疫测定(RIA、FIA及EIA)的方法报道,由于均属于非均相测定方法,很难自动化,因此限制了胱抑素C的广泛临床应用。 胶乳免疫比浊法是一种均相测定方法,在胶乳颗粒上包被抗

体,与抗原结合时颗粒发生凝集沉淀,形成的浊度可用一定波长比浊,与同样处理的系列标准比较,计算出标本中胱抑素C浓度。参考值:0.7~1.38mg/L,新生儿血清胱抑素C浓度较高(1.64~2.59mg/L),4个月以后则明显下降,1岁以后至18岁都较恒定,与成人接近。 四、临床意义 肾小球滤过功能(GFR)的内源性标志物 由于胱抑素C基因属“管家基因”,能在几乎所有的有核细胞表达,无组织学特异性,故机体胱抑素C产生率相当恒定。因胱抑素C是一种低分子量蛋白质,可经肾小球自由滤过,在近曲小管被重吸收并降解,肾脏是清除循环中胱抑素C的唯一器官,所以血清胱抑素C浓度主要由GFR决定,由此可见胱抑素C是一种理想的反映GFR变化的内源性标志物。 Grubb及Simonsen等首先研究了血中低分子量蛋白质(β2-微球蛋白、视黄醇结合蛋白、胱抑素C)浓度与GFR(51Cr-EDTA 清除率)的相关性,发现血清胱抑素C、β2-微球蛋白及视黄醇结合蛋白浓度的倒数与GFR的相关系数r分别为0.75、0.70及0.39,血清肌酐浓度倒数与GFR的相关系数r为0.73。可见胱抑素C是低分子量蛋白质中与GFR最相关的内源性标志物,甚至优于血清肌酐。 血清β2-微球蛋白浓度由于在炎症、肿瘤及免疫疾病时也可

血清胱抑素C测定的临床应用

血清胱抑素C测定的临床应用【摘要】目的:探讨血清胱抑素C(Cys c C)在高血压、糖尿病、肾移植患者中早期肾损害的的诊断价值。方法:胶乳增加免疫比浊法测定9例肾移植患者,20例高血压患者,30例糖尿病患者的胱抑素C,采用苦味酸法测定血清肌酐(SCr),并进行相关分析。结果:高血压、糖尿病、肾移植组的血清胱抑素C水平高于正常对照组,其异常检出率高于血清尿素氮、肌酐。结论:Cys C是反映早期肾功能损害的一项敏感而可靠的指标。 【关键词】胱抑素C;高血压;糖尿病;肾移植;肾功能损害 血清胱抑素C(Cys C)是一种低分子量蛋白质,Grubb于1985年首先报道其血清Cys C水平与肾小球滤过率(GFR)密切相关,可作为肾小球滤过功能的指标[1],近年来,随着Cys C商品化试剂盒的出现,该项目已逐渐推广应用于临床,笔者通过对本院高血压、糖尿病及肾移植患者Cys C、BUN、Cr的临床观察和分析,探讨Cys C在早期肾损害评价的的临床意义。 1 对象与方法 1.1 对象

对照组:20例,为我院健康体检者,年龄43岁~72岁;明确诊断的患者59例,其中高血压病组20例,年龄47岁~75岁,糖尿病组30例,年龄38岁~78岁,肾移植组9例(均为肾移植术后一年内的患者),年龄29岁~65岁,所选病例的内生肌酐清除率均>40 ml/min。 1.2 方法 仪器使用东芝TBA120FR全自动生化分析仪,Cys C采用胶乳增强免疫比浊法测定,试剂、质控品及校准品均由浙江康特生物科技有限公司提供,血清肌酐及尿素氮试剂均由上海科华生物技术有限公司提供,按说明书操作。 1.3 统计学处理 采用SPSS 12.0作各项数据统计处理,计量资料结果用±s 表示,比较采用t检验。 2 结果 各疾病组血清测定结果,见表1。表1 各疾病组血清测定结果(略)注:*与正常对照组比较P<0.05,**与正常对照组比较P<0.01。

胱抑素C的临床应用

胱抑素C的临床应用 胱氨酸蛋白酶抑制剂的超家族在1981年明确了人类胱抑素C(Cystatin C)的氨基酸系列,但它没有显示与当时已知的任何超家族蛋白系列的同源性,事实证明它属于一个新的蛋白超家族。 图1. 人类胱抑素C的氨基酸系列和结构示意图 阴影区域是木瓜蛋白酶——类似半胱氨酸蛋白酶的抑制位点,它与由Asn残基组成的legumain抑制位点不重叠;箭头所示Leu残基,在脑出血时,它被Gln残基代替产生胱抑素C的变异体;星号所示Pro3残基,被部分羟基化。 图2. (A) 根据胱抑素C二聚体推出的胱抑素C的单体 (B)在胱抑素C的结晶体中发现人类胱抑素C分子是八聚体 胱抑素C的氨基酸序列是胱抑素家族中第一个被检测的系列,但直到两年后,只有当研究者检测了鸡胱抑素的结构,并发现此两种蛋白44%的氨基系列相同,才确定胱抑素C的功能――半胱氨酸蛋白酶的抑制剂。又经二十年的研究,发现了另外十种人类半胱氨酸蛋白

酶的抑制剂,并且发现它们与胱抑素C和鸡胱氨酸蛋白酶抑制剂有很强的同源性。因此,它们都属于人胱抑素超家族。 人胱抑素家族目前由11种已明确的蛋白组成。胱抑素家族1由胱蛋白酶抑制剂A和B组成,是唯一的细胞内蛋白;胱抑素家族2由胱抑素C,D,E,F,S,SA和SN组成,它们主要是细胞外和/或细胞间转运蛋白;胱抑素家族3由高和低分子量的激肽原(Kininogen)组成,它们主要是血管内蛋白,除了是半胱氨酸蛋白酶的抑制剂外,它们也参与凝结过程和血管活性肽的产生。 表1. 人胱抑素超家族 胱抑素C的生物学功能 胱抑素C除了是木瓜蛋白酶——类似半胱氨酸蛋白酶的抑制剂外,最近被证实,它还能抑制半胱氨酸蛋白酶的其它家族成员,比如人legumain肽酶家族C13一种经典酶。同时也发现这两个抑制点是不重叠的(图1),所以一个胱抑素C分子能同时抑制半胱氨酸蛋白酶的不同类型。最近还发现胱抑素C在动脉粥样硬化中,抗原呈递中都起一定作用,并且是中性干细胞的生长因子。除去胱抑素C基因的小鼠(“胱抑素C剔除小鼠”)好像更易癌症的转移。 胱蛋白酶抑制剂在体液中的分布 不同的胱抑素在体液中的分布是显著不同的。比如:胱抑素D主要存在于唾液和泪液中,而胱抑素C存在于各种体液中。在一些体腔中,比如脊髓液中,半胱抑素总摩尔浓度的90%以上是胱抑素C。而在其它的体腔中,比如血浆中,它的比例就很少。而且,在不同的体腔中,总的半胱抑素的浓度也是不一样的。比如,在血液中总的木瓜蛋白酶抑制剂量大约是12μmol/L,而在脑脊液中它的浓度还不到1μmol/L。和个别的胱抑素范围一样,

胱抑素C临床意义

胱抑素C临床意义 自从1985年以来,半胱氨酸蛋白酶抑制剂C(cystatin C)已被视为检测肾功能的良好标志物,由于其不受许多生理病理因素的影响,同肾小球滤过率(GFR)的其他标志物相比具有众多优越性。cystatin C 在一系列生理病理过程中也发挥着作用,有重要的临床意义。 一、肾功能评价和肾功能标志物 临床评价肾脏疾病进展和严重程度,一般以肾功能为参考,肾功能一般以肾小球滤过率(GFR)反映。它是反映肾功能最重要的指标。GFR指在一定时间内通过肾小球的血浆量(定义为在单位时间内肾脏将若干容积血浆内的物质从体内清除,其单位一般为ml/min 物质)。它不能直接测定,必须借助某物质的肾清除率来反映。 根据GFR标志物来源,分外源性和内源性。外源性标志物包括菊粉(inulin)、碘海醇(iohexol)、51Cr-EDTA、99mTc-DTPA等。内源性标志物包括血清肌酐(Scr)、尿素(Urea)、β2-微球蛋白(β2-M)、β-痕迹蛋白(BTP)以及血清胱抑素C(Cystatin C,Cys C)。 二、肾小球滤过率检测现状 1、外源性标志物肾清除率测定方法被视为GFR评判的“金标准”;但存在许多不足。首先这些物质费用昂贵;其次同位素标记的物质涉及放射暴露问题;另外标本采集、实验操作烦琐;碘海醇测定需要特殊仪器设备(射线荧光光谱仪);加之受年龄、性别和体表面积的影响,尤其是无法实现危急患者检测的及时性,从而限制其在临床的应用。 2、内源性标志物是在评价肾小球滤过功能实验中最常用的指标。 理想内源性标志物应具备:⑴稳定的生成率;⑵稳定的血浓度,不

受其他病理变化的影响,不与蛋白结合;⑶肾小球自由滤过;⑷肾小管不分泌、不重吸收;⑸无肾外清除。 目前常用的指标为血清肌酐(Scr)、尿素(Urea)、内生肌酐清除率(Ccr),但由于受许多肾外因素,如年龄、性别、身高、肌肉量、膳食结构、机体疾病状况、药物等,以及肾小管对肌酐的分泌等影响,使这些指标不能满足内源性标志物的要求。 ⑴尿素(Urea)虽然首先被作为肾功能评价指标,但它不能满足内源性GFR标志物的要求,并且受机会疾病状况的影响较大,如充血性心衰、营养不良、进食困难等,而更为重要的是肾小管有明显的被动重吸收。 ⑵血清肌酐(Scre)作为肾功能主要评判指标已有40余年,由于检测简便和费用低廉而受欢迎。体内肌酐有外源性和内源性两类,外源性来源于膳食,内源性来源于肌肉中肌酸和磷酸肌酸的代谢。研究表明肌酐水平受年龄、性别、体形、身高、肌肉量以及膳食结构等诸多因素的影响,肾小管分泌肌酐也是不可忽视的因素,同一个体不同时间段以及不同个体肾小管分泌肌酐速率不同。研究表明约30%的慢性肾病患者GFR评估偏高,其主要原因就是肾小管对肌酐的分泌;如果药物抑制肾小管分泌、剧烈体育运动和进食荤食等则出现GFR评估偏低现象;另外,机体GFR下降至正常水平30%以下时,Scre才会升高。 ⑶内生肌酐清除率(Ccre)一直被认为是反映GFR较好的指标,但也存在很多不足之处。首先,24小时连续收集尿液标本,这给护理人员带来很大的工作量,而且经常收集不全,这会造成分析误差。其次,肾小管的排泌也会干扰Ccre的测定,引起Ccre假性增高。 上述资料表明,Urea、Scre、Ccre评判肾功能并不准确、可靠,促使

胱抑素c检测的临床意义

胱抑素C检测的临床意义 李奋 自从1985年以来,半胱氨酸蛋白酶抑制剂 C(cystatin C)已被视为检测肾功能的良好标志物,由于其不受许多生理病理因素的影响,同肾小球滤过率(GFR)的其他标志物相比具有众多优越性。cystatin C在一系列生理病理过程中也发挥着作用,有重要的临床意义。 一、肾功能评价和肾功能标志物 临床评价肾脏疾病进展和严重程度,一般以肾功能为参考,肾功能一般以肾小球滤过率(GFR)反映。它是反映肾功能最重要的指标。GFR指在一定时间内通过肾小球的血浆量(定义为在单位时间内肾脏将若干容积血浆内的物质从体内清除,其单位一般为ml/min物质)。它不能直接测定,必须借助某物质的肾清除率来反映。 根据GFR标志物来源,分外源性和内源性。外源性标志物包括菊粉 (inulin)、碘海醇(iohexol)、51Cr-EDTA、99mTc-DTPA等。内源性标志物包括血清肌酐(Scr)、尿素(Urea)、β2-微球蛋白(β2-M)、β-痕迹蛋白(BTP)以及血清胱抑素C(Cystatin C,Cys C)。 二、肾小球滤过率检测现状 1、外源性标志物肾清除率测定方法被视为GFR评判的“金标准”;但存在许多不足。首先这些物质费用昂贵;其次同位素标记的物质涉及放射暴露问题;另外标本采集、实验操作烦琐;碘海醇测定需要特殊仪器设备(射线荧光光谱仪);加之受年龄、性别和体表面积的影响,尤其是无法实现危急患者检测的及时性,从而限制其在临床的应用。 2、内源性标志物是在评价肾小球滤过功能实验中最常用的指标。理想内源性标志物应具备:⑴稳定的生成率;⑵稳定的血浓度,不受其他病理变化的影响,不与蛋白结合;⑶肾小球自由滤过;⑷肾小管不分泌、不重吸收;⑸无肾外清除。 目前常用的指标为血清肌酐(Scr)、尿素(Urea)、内生肌酐清除率(Ccr),但由于受许多肾外因素,如年龄、性别、身高、肌肉量、膳食结构、机体疾病状况、药物等,以及肾小管对肌酐的分泌等影响,使这些指标不能满足内源性标志物的要求。 ⑴尿素(Urea)虽然首先被作为肾功能评价指标,但它不能满足内源性GFR标志物的要求,并且受机会疾病状况的影响较大,如充血性心衰、营养不良、进食困难等,而更为重要的是肾小管有明显的被动重吸收。

血清胱抑素c测定的临床意义及方法学进展

胱抑素C是一种低分子量蛋白质,可经肾小球自由滤过,在近曲小管被重吸收并完全降解,而肾脏是清除循环中胱抑素C的惟一器官,血清胱抑素C浓度主要由肾小球滤过率决定。此外,血清胱抑素C检测不受年龄、性别、炎症、饮食、体重以及肝功能变化的影响。由此可见,胱抑素C是一种理想的反映肾小球滤过率变化的内源性标志物。 肾小球受损时血中的Cys C升高比较显著,肾小球、肾小管均受损时,血、尿中的Cys C均升高比较显著,有利于临床医生判断肾小球、肾小管是否受损,以便及时采取相应的治疗措施。 血清胱抑素C测定的临床意义及方法学进展 摘要在肾小球滤过功能试验中,血清肌酐、尿素及内生肌酐清除率是最常用的指标。由于以上指标尚存诸多不足,故人们一直在寻找新的反映肾小球滤过率变化的指标。胱抑素 c 是一种低分子量蛋白质,是半胱氨酸蛋白酶抑制物超家族的成员之一,可由机体所有有核细胞产生,产生率恒定。循环中的胱抑素 c仅经肾小球滤过而被清除,是一种反映肾小球滤过率变化的理想的内源性标志物。血清胱抑素 c浓度在作为肾功能试验时优于血清肌酐浓度。至于胱抑素 c测定的方法学,已有快速、简便且可自动化的“颗粒加强免疫比浊法”的最新报道,使血清胱抑素 c测定的广泛临床应用成为可能。 关键词:胱抑素 c;肾功能试验; gFR;肌酐 胱抑素 c( cystatin c)是一种低分子量蛋白质, grubb等首先报道其血清浓度与 gFR 密切相关,可作为肾小球滤过功能指标[1]。近年来有关胱抑素 c测定的临床应用及方法报道日渐增多,本文就胱抑素 c的结构与功能,作为反映肾小球滤过功能的内源性标志物及方法学进展作一综述。 1胱抑素 c的结构与功能 胱抑素 c,以前也被称为γ-微量蛋白及γ-后球蛋白,是一种低分子量、碱性非糖化蛋白质,分子量为13KDa,由120个氨基酸残基组成,是一种分泌性蛋白质。细胞先合成一个带信号肽的前体蛋白,编码胱抑素 c的基因位于人类第20号染色体,大约为4.3Kb,包含3个外显子,基因上游45-50核苷酸处为“ tATA盒样”序列( aTAAAA)。胱抑素 c基因5′-侧翼区 gC含量较高,转录起始位点上游400bp序列的 g+C>70%,富含 gC的“岛”也包括外显子1及内含子1、5′侧的一部分,整个富含gC“岛”约900bp, g+C含量为73%。此区域 cpG/GpC比值接近于1,因此此区 cpG是非甲基化的。在胱抑素 c基因5′侧翼1Kb 序列中发现了2个“ gC盒”( gGGCGG),此区也发现了增强子核心样序列( gTGGAAGG)。