血疟原虫(MP) 薄血片检查法

血疟原虫(MP)薄血片检查法(手工法)1. 实验原理

应用瑞氏染色法对制备好的薄血片进行染色后在显微镜下查找疟原虫,并鉴别其形态种类。

2. 标本采集

2.1 标本采集前病人准备:间日疟及三日疟患者应在发作后数小时至10余小时采血;恶性疟患者,应在发作后20h左右采血。

2.2 标本种类:全血或末梢血

2.3 标本要求:薄血片的血膜厚度要适度均匀以利镜检。

3. 标本储存:室温存贮,尽快检查。

4. 标本运输:室温运输。

5. 标本拒收标准:细菌污染。

6. 操作步骤

6.1 以常法推制成薄片。

6.2 血膜完全干燥后即可进行瑞氏染色。

6.3 在油镜下进行检查。

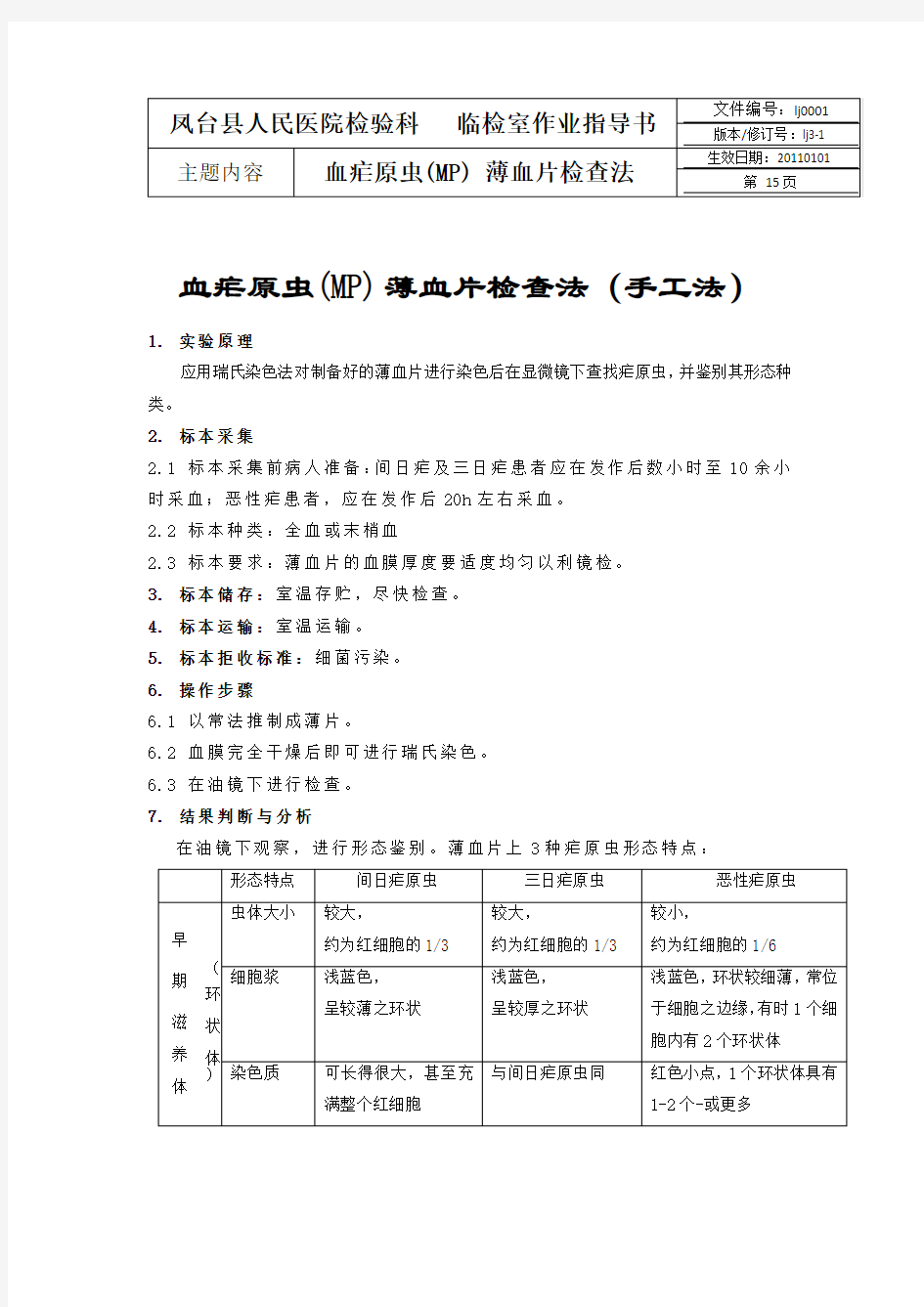

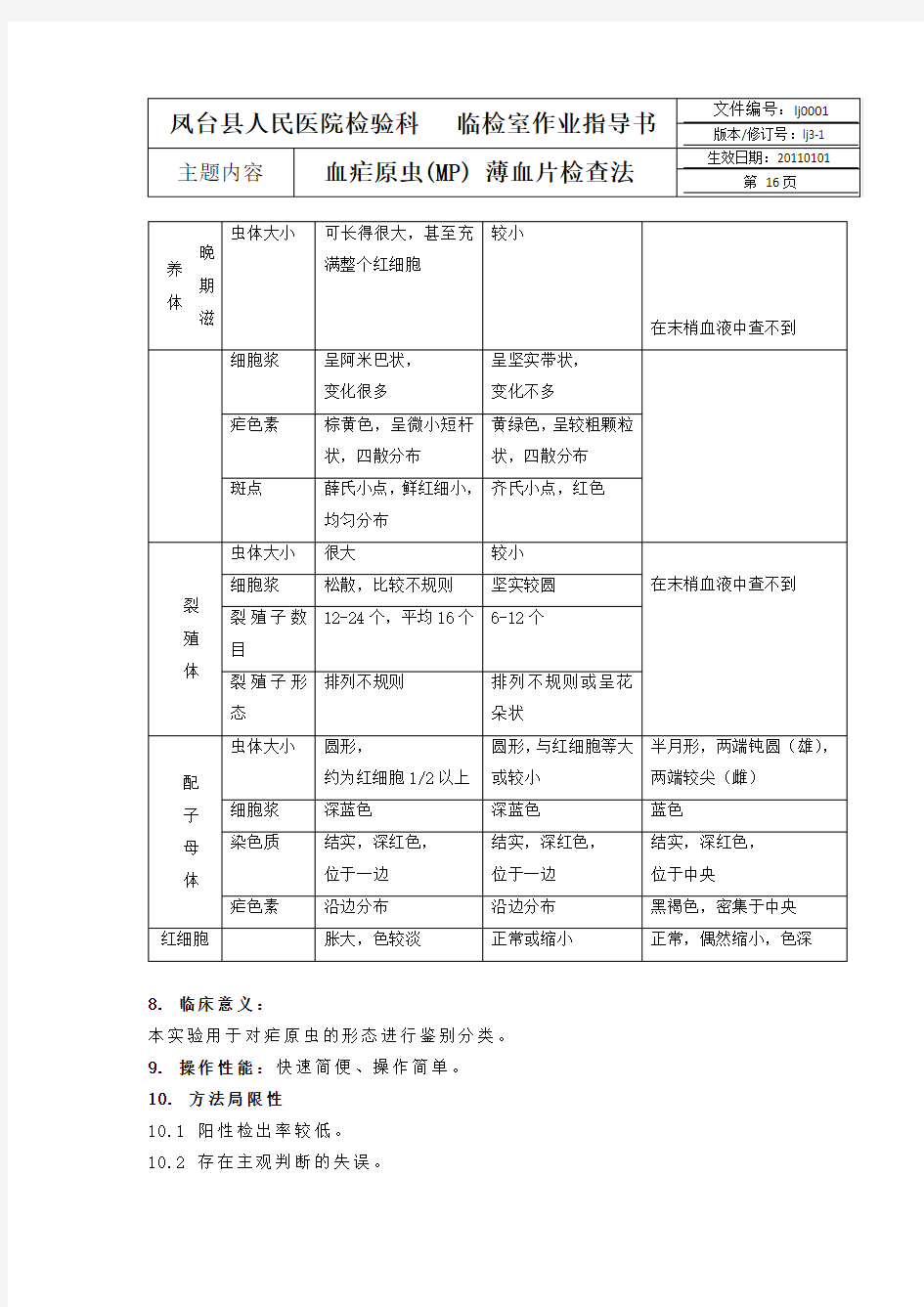

7. 结果判断与分析

在油镜下观察,进行形态鉴别。薄血片上3种疟原虫形态特点:

8. 临床意义:

本实验用于对疟原虫的形态进行鉴别分类。

9. 操作性能:快速简便、操作简单。

10. 方法局限性

10.1 阳性检出率较低。

10.2 存在主观判断的失误。

中国人民共和国卫生部医政司编.全国临床检验操作规程(第二版).1997,85-86

12. 注意事项

12.1 染色后,水洗时不要先倒去染液,应让清水流进染液,使沉渣冲走。12.2注意区别易与疟原虫混淆的其他杂物。

12.3 薄片油镜检查,须找出100或100个以上视野才能报告“未检出疟原虫”。

12.4找到环状体后,须再仔细寻找更为成熟的阶段,以便分类。如确实未找到更为成熟阶段的疟原虫,可报告为“检出环状体疟原虫”。

12.5 有可能出现2种或3种疟原虫混合感染时,以间日疟与恶性疟原虫混合感染为常见,须注意鉴别。

血疟原虫检检查标准操作规程

血疟原虫(MP)厚血片检查法(手工法)标准操作规程1. 实验原理 应用瑞氏染色法对制备好的厚血片进行染色后在显微镜下查找疟原虫。 2. 标本采集 2.1标本采集前病人准备:间日疟及三日疟患者应在发作后数小时至10余小时采血;恶性疟患者,应在发作后20h左右采血。 2.2标本种类:全血或末梢血 2.3标本要求:厚血片的溶血要及时。 3. 标本储存:厚血片的放置期限在夏季不超过48h,冬季不超过62h。 4. 标本运输:室温运输。 5. 标本拒收标准:细菌污染。 6. 操作步骤 6.1 在洁净玻片上,滴患者血液2滴。 6.2 用推片角将血液由内向外转涂成直径约1cm、厚薄均匀的血膜,在室温中自然干燥。 6.3 在干燥的血膜上滴加蒸馏水数滴,完全覆盖血膜,溶血数分钟。脱去血红蛋白的血膜呈浅灰色,倾去溶血液。 6.4 不必待干,进行瑞氏染色。 6.5 干后镜检。 7. 结果判断与分析:在油镜下观察20个视野或以上才能报告“未检出疟原虫”;发现虫体后还应在薄血片上进行分类鉴别。 8. 临床意义:本实验有利于提高疟原虫的阳性检出率。 9. 操作性能:快速简便、阳性检出率高、利于人群普查初筛 10. 方法局限性 10.1 易受溶血不完全的影响。 10.2 经验缺乏者易受其他杂物的影响。 10.3 存在主观判断的失误 10.4 不易鉴别出疟原虫的种类。 11. 参考文献

中国人民共和国卫生部医政司编.全国临床检验操作规程(第二版).1997,85-86 12. 注意事项 12.1 染色后,水洗时不要先倒去染液,应让清水流进染液,使沉渣冲走。 12.2 注意区别易与疟原虫混淆的其他杂物。

疟原虫

疟原虫种类繁多,寄生于人类的疟原虫有4种,即间日疟原虫、恶性疟原虫、三日疟原虫,1890]和卵形疟原虫[Plasmodium ovale Stephens,1922],分别引起间日疟、恶性疟、三日疟和卵形疟。在我国主要有间日疟原虫和恶性疟原虫,三日疟原虫少见,卵形疟原虫罕见。 形态 疟原虫的基本结构包括核、胞质和胞膜,环状体以后各期尚有消化分解血红蛋白后的最终产物—疟色素。血片经姬氏或瑞氏染液染色后,核呈紫红色,胞质为天蓝至深蓝色,疟色素呈棕黄色、棕褐色或黑褐色。四种人体疟原虫的基本结构相同,但发育各期的形态又各有不同,可资鉴别。除了疟原虫本身的形态特征不同之外,被寄生的红细胞在形态上也可发生变化。被寄生红细胞的形态有无变化以及变化的特点,对鉴别疟原虫种类很有帮助。 1.疟原虫在红细胞内发育各期的形态 疟原虫在红细胞内生长、发育、繁殖,形态变化很大。一般分为三个主要发育期。 (1)滋养体(trophozoite):为疟原虫在红细胞内摄食和生长、发育的阶段。按发育先后,滋养体有早、晚期之分。早期滋养体胞核小,胞质少,中间有空泡,虫体多呈环状,故又称之为环状体(ring form)。以后虫体长大,胞核亦增大,胞质增多,有时伸出伪足,胞质中开始出现疟色素(malarial pigment)。间日疟原虫和卵形疟原虫寄生的红细胞可以变大、变形,颜色变浅,常有明显的红色薛氏点(Schuffner’s dots);被恶性疟原虫寄生的红细胞有粗大的紫褐色茂氏点(Maurer’s dots);被三日疟原虫寄生的红细胞可有齐氏点(Ziemann’s dots)。此时称为晚期滋养体,亦称大滋养体。 (2)裂殖体(schizont):晚期滋养体发育成熟,核开始分裂后即称为裂殖体。核经反复分裂,最后胞质随之分裂,每一个核都被部分胞质包裹,成为裂殖子(merozoite),早期的裂殖体称为未成熟裂殖体,晚期含有一定数量的裂殖子且疟色素已经集中成团的裂殖体称为成熟裂殖体。 (3)配子体(gametocyte):疟原虫经过数次裂体增殖后,部分裂殖子侵入红细胞中发育长大,核增大而不再分裂,胞质增多而无伪足,最后发育成为圆形、卵圆形或新月形的个体,称为配子体;配子体有雌、雄(或大小)之分:雌(大)配子体虫体较大,胞质致密,疟色素多而粗大,核致密而偏于虫体一侧或居中;雄(小)配子体虫体较小,胞质稀薄,疟色素少而细小,核质疏松、 寄生于人体的4种疟原虫生活史基本相同,需要人和按蚊二个宿主。在人体内先后寄生于肝细胞和红细胞内,进行裂体增殖(schizogony)。在红细胞内,除进行裂体增殖外,部分裂殖子形成配子体,开始有性生殖的初期发育。在蚊体内,完成配子生殖(gametogony),继而进行孢子增 疟原虫的主要致病阶段是红细胞内期的裂体增殖期。致病力强弱与侵入的虫种、数量和人体免疫状态有关。 1.潜伏期(incubation period) 指疟原虫侵入人体到出现临床症状的间隔时间,包括红细胞外期原虫发育的时间和红细胞内期原虫经几代裂体增殖达到一定数量所需的时间。潜伏期的长短与进入人体的原虫种株、子孢子

疟原虫检测试剂盒作业指导书

疟原虫检测试剂盒作业指导书 1.目的 指导实验室检验人员正确操作疟原虫检测试剂盒胶体金法 快速检测,保证人员及设备安全。 2.范围 适用于实验室检验人员 3.职责 样品检验员负责正确使用疟原虫检测试剂盒胶体金法快速检测,并做好原始记录; 技术负责人负责解决操作中出现的技术问题。 4.作业指导 4.1试剂储存条件4℃-30℃保存。 4.2使用方法 4.2.1.在紫色加样区滴加 15μ l 血样。 4.2.2.立即在加样垫下方的白色垫片上滴加 2 滴试剂 A。 4.2.3.在书形检测卡左边一侧最上方的白色垫片上滴 4 滴试A。 4.2.4 15 分钟内读取结果,30分钟显示的结果无临床意义。

4.3. 结果判断 2 阳性 间日疟(P.v.)阳性,或卵形疟(P.o.) T1 阳性阳性,或三日疟(P.m.)阳性,在一些病 恶性疟阳性,恶性疟(P.f.)感染。例中,仅 T2 线出现表明可能是(P.v.) (P.o.)、(P.m.)的 2 种或 3 种混合 感 染。 T1+T2 阳性 恶性疟(P.f.)阳性,恶性疟(P.f.)感染。 阴性 在一些病例中,T1 和 T2 线均出现,可能表明是 检测结果阴性,未检测到疟疾抗原。(P.f.)与其它 3 种(P.v.)、(P.o.)、(P.m.) 的不同组合感染。 无效结果或无法解释的结果 如果控制线没有出现,无论出现几条检测线, 检测结果均无效。 4.4注意事项 4.4.1质控区与检测区域均不出现红色反应线,表明发生错误的检验应重试。 4.4.2当疟原虫密度很高时检测线很明显,质控线可能变得很弱,为正常结果。 4.4.3不要混合使用来自不同批次的试条/试卡和裂解液。 4.4.4操作时应注意做好生物安全防护,用过的试条/试卡、裂解液等在废弃之后,进行高压灭菌。

疟原虫镜检技术操作规范

疟原虫镜检技术操作规范 疟原虫镜检是诊断疟疾、确定虫种及发现传染源的重要手段和方法,具有严格的操作程序和技术要求,为了统一方法、规范程序、提高血检质量,特制定本操作规范。 一、血片制作 (一)所需器材 载玻片玻片3张(1张作载玻片,1张作推片,1张作采血后滴于玻片备血用) 采血针采用一次性采血针。 玻片盒存放50或100片玻片的木质或塑料盒。 皮肤消毒液、棉签或酒精棉球75%的酒精、安尔碘、碘伏等皮肤表面消毒剂。 记号笔用于玻片上书写血检病人基本信息。 (二)操作步骤 1、载玻片基本信息登记取1张载玻片,首先用目测法将载玻片从右(磨砂处为右)到左等分成6格,接着用记号笔在第1、2格即(磨砂处)写下血检病人基本信息:编号、姓名、制片日期结果(镜检结 束后补写)。载玻片上信息应与血检登记表中的项目对应。如图1

2、采血 采血部位为手指末端或耳垂,婴儿可从拇趾或足跟取血。用消毒剂消毒取血部位皮肤后,以一次性采血针迅速刺入取血部位1~2mm深,约挤出1-2滴血,滴于玻片上(以备涂制厚薄血膜用)。 3、涂制血膜用推片的左下角刮取玻片上的血液4~5μl,涂于载玻片的第三格(靠近磨砂侧),由里向外一个方向旋转2~4圈,涂成直径为0.8~1.2cm的圆形厚血膜;再用该角沾取血液1~1.5μl血置于载玻片的中心点即(第四格前缘中点);接着用干棉球或卫生纸擦净推片角上的血渍;最后用推片的下缘置载玻片的中心点(1~1.5μl 血液处),当血液在载玻片与推片之间向两侧扩展至约2cm宽时,使两玻片保持25°~35°角,从右向左迅速推成舌状薄血膜,即(薄血膜涂在第4格前缘至第6格中部)。如(图1)、(图2) 疟原虫镜检涂制血膜方法示意图2 薄血膜厚度应以红细胞之间互相接触而不相互重叠为佳,(直观透过玻片能清晰看到报纸上的字);厚血膜的厚度以一个油镜视野内可见到5~10个白细胞为宜。 二、固定 (一)所需器材 1、甲醇

疟原虫镜检操作规程

疟原虫镜检操作规程 1.标本采集 1.1标本采集前病人的准备:间日疟及三日疟患者应在发作后数小时至10余小时采血;恶性疟患者,应在发作后20小时左右采血。1.2标本种类:全血或末梢血。 1.3标本要求:厚血片溶血要及时。 2.标本运送:室温运送。 3.标本拒收标准:被细菌污染。 4.操作步骤 4.1 薄血片法: 4.1.1在洁净玻片上,滴血液标本1滴,以常法推制成薄片。 4.1.2 血膜完全干燥后即可用瑞氏法染色,干后用油镜镜检。 4.2厚血片法: 4.2.1在洁净玻片上,滴血液标本2滴。 4.2.2用推片将血液由内向外转涂成直径约1cm、厚薄均匀的血膜,在室温中自然干燥。 4.2.3 在干燥的血膜上滴加蒸馏水数滴,完全覆盖血膜,溶血约5分钟后倾去溶血液。 4.2.4 不必待干,进行瑞氏染色,干后镜检。 5.结果判断 在油镜下观察,薄片须至少100个视野,厚血片至少20个视野,才能报告“未见疟原虫”;发现虫体后还应在薄血片上进行分类鉴别。

疟原虫胶体金法简易操作步骤 原理 基于双抗体夹心法工作原理,检测时,滴加5μL全血样本于试剂卡加样孔处,随之滴加4滴裂解液,裂解后的样本在毛细管效应下向上层析。如样本中含有恶性疟原虫特异性乳酸脱氢酶(pflDH)和疟原虫乳酸脱氢酶(panLDH),将于胶体金标记物panLDH单克隆抗体反应形成复合物,在层析作用下前移,被预先固定在硝酸纤维膜上检测区的pflDH/panLDH单克隆抗体捕获,在检测区内形成1条/2条红色反应线,此时为阳性结果,如样本中无pflDH/panLDH抗原,在检测区内无红色反应线,此时为阴性反应。 步骤 1.无菌采集患者EDTA-2K抗凝静脉血2ml。 1.沿锡箔袋切口,撕开锡箔纸,取出疟原虫抗原检测卡,用铅笔或水写笔编号 并做好登记。 2.吸取5μL全血样本垂直滴加于加样孔A区,同时滴加4滴裂解液于加样孔B 区。 3.15分钟内观察显示结果,超过30分钟无临床意义。 结果

疟原虫、检查

血液疟原虫检查 [试验名称] 血液疟原虫检查 [试验方法] 薄血片法或厚血片法 [操作] 1.薄血片法:以常法薄推血片,血膜完全干燥后即可染色。染色法同白细胞分 类检查 2.厚血片法:在洁净玻片上,滴患者血液2滴,用推片角将血液由内向外转涂 成直径约1cm,厚薄均匀的血膜,在室温中自然干燥。在干燥的血膜上滴加蒸馏水数滴,完全覆盖血膜,溶血数分钟,脱去血红蛋白的血膜呈浅灰色,倾去溶血液。不必待干,进行染色,干后镜检。 [结果报告] 查见或未查见疟原虫 [注意事项] 1.采血时间:间日疟级三日疟患者应在发作后数小时至10余小时才学,此时, 早期滋养体已发育至易于鉴别的形态晚期;恶性疟患者,应在发作20小时左右采血。 2.厚血片的溶血要及时,厚血片的放置期限在夏季不超过48h,冬季不超过72h, 否则溶血不完全,会影响检验质量。 3.染色后,水洗时不要先倒去染液,应让清水流进染液,使沉渣飘浮冲走。 4.玻片油镜检查,须找100或100个以上视野才能报告“未检出疟原虫”。厚 血片至少20个视野以上。 5.疟原虫须分类报告,找到环状体后,须在仔细寻找更为成熟的阶段,以便分 类。如确实未找到更为成熟的疟原虫,可报告为“检出环状体疟原虫” 6.有可能出现2种或3种疟原虫混合感染时,以间日疟与恶性疟混合感染最常 见,须注意鉴别。 7.注意区别易与疟原虫混淆的其他杂物。特别是厚血片检查时,缺乏经验者必 须在薄血片上仔细寻找证实,才能报告。 8.除上述3种疟原虫外,在我国云南曾发现过少数卵形疟原虫引起的病例。卵 形疟原虫的基本形态与三日疟原虫相似,但虫体稍大,受感染的红细胞略胀

大,滋养体后期与裂殖体前期的原虫呈圆形或卵圆形。

疟原虫血涂片制作作业指导书

疟原虫血涂片制作作业指导书 1.目得 指导实验室人员制作血涂片,完成疟原虫检测工作 2.适用范围 适用于实验室检测人员 3.职责 疟原虫血涂片制作人员负责涂片编号及保存, 4、作业指导 4、1样本采集及要求 4、1、1采用抗凝管采血:或在采血管里加入抗凝剂,将采集血样加入并摇匀,备用 4、1、2指尖血、静脉全血(抗凝血)样本均可适用 4、2血涂片得制作: 4、2、1血膜种类与位置 薄血膜:占玻片得近1/2.将血液涂呈薄膜状,血细胞平辅在玻片上面 厚血膜:占玻片得1/6。血液涂成圆形,血量多

得载玻片接触,再由里向外旋转,转4~ 8圈直径0、8 ~ 1cm圆形厚血膜,血膜厚薄均匀,过厚易于脱落,过薄达不到检出率得要求.厚血膜厚度以油镜视野可见5 ~10个白细胞为宜。厚血膜血量:4~5ul微升,外形:圆形,直径0、8~1、0cm 4、2、3薄血膜制作 取洁净得载玻片2张,1张以左手拇指,食指夹持载玻片两端,用另一张边缘平滑得载玻片做推片,用推片一端边缘得中点取血约1~1、5ul得血量(小米粒大小),使血滴与平置得载玻片接触,并形成25~30度夹角,待血液向两侧扩展宽约2cm时,均匀而迅速地轻轻向左推出(约2、5cm长)薄血膜血量:1~1、5ul位置:玻片1/2外形:薄度均匀、无痕、长度:2、0~2、5cm 4、2、4血膜编号:血膜编号:血膜制成后,以防差错,待薄血膜干后用B2铅笔,在薄血膜得右上角或血膜底部,写上受检者得个人编号。 4、3血涂片固定及染色 4、3、1甲醇固定薄血膜

载玻片略向下倾斜,从一侧挤出甲醇,试管平推下划即可.甲醇不能触碰到厚血膜 4、3、2单张染色法 在量筒内加2ml缓冲液或ph7、0~7、2净水, 滴加吉氏原液4滴(每ml2滴),混匀,然后滴在已充分干躁得厚薄血膜上,染色30min。 1张玻片需2ml水,2滴/ml染液,染色25—30min 4、3、3染色效果 血膜蓝中带紫色,如果血膜颜色偏红色, 说明染色偏酸性;血膜偏蓝色, 则为偏碱性。 4、4注意事项与其它因素 4、4、1载玻片必须清洁无油污,拿玻片时拿侧楞,固定薄血膜时,甲醇不要触碰到厚血膜,放置3天以上得血片,在染色之前先用清水滴加在厚血膜上进行溶血,再进行染色,厚血膜干燥时不要高温加热,充分干燥后方可染色已稀释得吉氏染液,须在30分钟内用完,冲染液时,要漂洗以免冲掉厚血膜,将血膜标本(血膜面朝下)插于凉干板上晾干。 4、4、2薄血膜过厚原因:使用血滴过大、玻片与推片之间夹角过大、展开血膜得动作太快

疟原虫检测 血涂片镜检法

ICS11.020 C62 WS 中华人民共和国卫生行业标准 WS/T 569—2017 疟原虫检测血涂片镜检法 Microscopic examination of blood films for malaria parasites 2017-08-01发布2018-02-01实施

前言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准起草单位:海南省疾病预防控制中心、江苏省寄生虫病防治研究所、中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所、云南省寄生虫病防治所、海南省农垦总局医院。 本标准主要起草人:王善青、高琪、汤林华、杨恒林、郑彬、胡锡敏、王光泽、李雨春、刘莹、欧阳范献。

疟原虫检测血涂片镜检法 1 范围 本标准规定了血涂片镜检法检测疟原虫的技术规范。 本标准适用于各级疾病预防控制机构和医疗机构对疟原虫的显微镜检测。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 疟原虫Plasmodium spp 疟原虫是一类单细胞、寄生性的真核动物,是疟疾(malaria)的病原体。寄生于人体的疟原虫主要有恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)、间日疟原虫(Plasmodium vivax)、三日疟原虫(Plasmodium malariae)和卵形疟原虫(Plasmodium ovale)等。 2.2 血涂片 blood films 将血液涂制于载玻片上制成的涂片。供显微镜疟原虫检查用的血涂片包括厚血膜涂片和薄血膜涂片两种。 3 仪器和器材 3.1 生物显微镜(100×油浸物镜、5×或10×目镜)。 3.2 计数器。 3.3 载玻片(无划痕无油污的洁净载玻片)。 3.4 推片。 3.5 血片染色架。 3.6 血片干燥架。 3.7 玻片盒。 3.8 染色盘和染色缸。 4 试剂和材料

疟原虫检测 血涂片镜检法

疟原虫检测血涂片镜检法 1 范围 本标准规定了血涂片镜检法检测疟原虫的技术规范。 本标准适用于各级疾病预防控制机构和医疗机构对疟原虫的显微镜检测。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 疟原虫Plasmodium spp 疟原虫是一类单细胞、寄生性的真核动物,是疟疾(malaria)的病原体。寄生于人体的疟原虫主要有恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)、间日疟原虫(Plasmodium vivax)、三日疟原虫(Plasmodium malariae)和卵形疟原虫(Plasmodium ovale)等。 2.2 血涂片 blood films 将血液涂制于载玻片上制成的涂片。供显微镜疟原虫检查用的血涂片包括厚血膜涂片和薄血膜涂片两种。 3 仪器和器材 3.1 生物显微镜(100×油浸物镜、5×或10×目镜)。 3.2 计数器。 3.3 载玻片(无划痕无油污的洁净载玻片)。 3.4 推片。 3.5 血片染色架。 3.6 血片干燥架。 3.7 玻片盒。 3.8 染色盘和染色缸。 4 试剂和材料

4.1 吉氏染色原液。 4.2 pH7.2磷酸盐缓冲液(PBS)。 4.3 甲醇(分析纯)。 4.4 香柏油或专用浸油(折射率≥1.5)。 4.5 二甲苯(分析纯)。 4.6 75%酒精。 4.7 一次性采血针。 4.8 一次性手套。 5 检测步骤 5.1 血涂片的制作 5.1.1 采血部位及取血方法 经75%乙醇消毒采血部位,待干后,用一次性采血针在耳垂或指端扎刺取血,婴儿可从拇趾或足跟扎刺取血。取1张已消毒推片,用拇指和食指夹持推片侧缘中部,用推片左下角刮取血液4μL~5μL用于制作厚血膜,再用该端中部刮取血液1μL~1.5μL用于制作薄血膜。 5.1.2 厚血膜制作 取1张载玻片,将推片左下角的血滴涂于载玻片的中央偏左,由里向外划圈涂成直径0.8cm~1.0cm 的圆形厚血膜,厚度以1个油镜视野内可见到5个~10个白细胞为宜。 5.1.3 薄血膜制作 用干棉球抹净推片左下角上的血渍,然后将推片下缘平抵载玻片的中线,当血液在载玻片与推片之间向两侧扩展至约2cm宽时,使2张玻片保持25°~35°,从右向左迅速向前推成舌状薄血膜。每张载玻片上1个厚血膜和1个薄血膜(参见附录A)。 5.1.4 编号 血膜制好后水平放置,充分干燥后,用铅笔在玻片一侧毛玻璃上或在薄血膜上编号。 5.2 固定与溶血 5.2.1 薄血膜固定 将薄血膜一端朝下呈45°,用棉签蘸取甲醇溶液,均匀轻抹于薄血膜表面,避免碰触厚血膜。 5.2.2 厚血膜溶血 在干燥的厚血膜上滴加蒸馏水数滴,完全覆盖血膜,溶血数分钟,待血膜呈浅灰色,倾去溶血液。厚血膜制作后1d内染色无需溶血,超过1d的应溶血。 5.3 吉氏染色

疟原虫(MP)厚血片检查法(手工法)的标准操作规程

疟原虫(MP)厚血片检查法(手工法)的标准操作规程 1. 实验原理 应用瑞氏染色法对制备好的厚血片进行染色后在显微镜下查找疟原虫。 2. 标本采集 2.1标本采集前病人准备:间日疟及三日疟患者应在发作后数小时至10余小时采血;恶性疟患者,应在发作后20h 左右采血。 2.2标本种类:全血或末梢血 2.3标本要求:厚血片的溶血要及时。 3. 标本储存:厚血片的放置期限在夏季不超过48h,冬季不超过 62h。 4. 标本运输:室温运输。 5. 标本拒收标准:细菌污染。 6. 操作步骤 6.1 在洁净玻片上,滴患者血液2滴。 6.2 用推片角将血液由内向外转涂成直径约1cm、厚薄均匀的血膜,在室温中自然干燥。 6.3 在干燥的血膜上滴加蒸馏水数滴,完全覆盖血膜,溶血数分钟。脱去血红蛋白的血膜呈浅灰色,倾去溶血液。 6.4 不必待干,进行瑞氏染色。 6.5 干后镜检。 7. 结果判断与分析:在油镜下观察20个视野或以上才能报告“未检出疟原虫”;发现虫体后还应在薄血片上进行分类鉴别。 8. 临床意义:本实验有利于提高疟原虫的阳性检出率。 9. 操作性能:快速简便、阳性检出率高、利于人群普查初筛 10. 方法局限性 10.1 易受溶血不完全的影响。 10.2 经验缺乏者易受其他杂物的影响。 10.3 存在主观判断的失误 10.4 不易鉴别出疟原虫的种类。 11. 参考文献 中国人民共和国卫生部医政司编.全国临床检验操作规程(第二版).1997,85-86 12. 注意事项 12.1 染色后,水洗时不要先倒去染液,应让清水流进染液,使沉渣冲走。 12.2 注意区别易与疟原虫混淆的其他杂物。

疟原虫的病例 2016-1-21

马山县医院罗晓成病例(来自CDC的考核片)2016-1-21 阿米巴样大滋养体环状体多重感染,红细胞巨大红细胞皱缩明显,陈旧血标本

环状体多重感染,红细胞巨大 环状体感染的红细胞都大未成熟裂殖体,大于红细胞

早期阿米巴样大滋养体裂殖体2个核 李素娟上林中医 疟原虫 马红萍(新疆自治区人民医院)

恶性疟环状体,滋养体.裂殖体,还有个小的象配子体? 郭彩茹扶风人民 虫体量很多,各阶段形态均有,很好的片子,谢谢老师分享 李华洋宜宾二院 哇!很典型 玉吉昆明附一院 恶性疟原虫 徐莉汶-昭通市一院 恶性虐 黄小华-重庆云阳中医院 没看见配子体,其他阶段都有 鲁冯洋临泉医院 卵型虐吧,感染红细胞有凸起,恶性虐只看到环状体和配子体, 罗艳卲二医院 @鲁冯洋临泉医院对卵型疟来说,是不是虫体太小了点 唐杰—中信中心医院 个人倾向卵形疟,貌似是反复感染,另外制片不好红细胞皱缩也影响判断 何兴娟,河北三院 红细胞中可见多个疟原虫和双核疟原虫,应该很恶,但是恶性疟一般看不到滋养体,只看到环状体和配子体,配子体是腊肠状,你的第一张图似乎不符,这跟前几天陈要朋老师的病例很像啊,那个还怀疑是巴贝虫呢,(这个虫我还不太掌握详细)要做PCR。治疗上两虫基本相同吧。你这个怀疑恶性但有不符。 周峰-泗洪分金亭 红细胞里的疟原虫

吴斌斌(甘肃天水407医院) 图片由柏世玉老师(泰安中心医院)标注。 柏世玉老师点评:间日疟原虫感染。 一、先看整个片子,红细胞皱缩明显,提示陈旧血(CDC的标本都是下边送 去的,再制片细胞形态及原虫形态都不典型)。不要轻易考虑卵形疟,有其他未感染红细胞对比。 二、要熟悉疟原虫发育史,恶性疟一般外周只见环状体及配子体,除非重度 感染可见大滋养体及裂殖体。 三、要熟悉疟原虫感染导致红细胞的体积及外形的变化,非常重要。 四、现在疟疾感染基本是输入性的,患者往往都有抗疟药,随时可以吃药, 所以感染症状、原虫形态及数量大都不会很典型,甚至有的恶性疟感染者也可能薄血膜见不到或偶尔见到。 五、混合感染非常罕见,除非见到两种原虫的典型形态,或有基因鉴定(尤 其只见到环状体时)。 六、重复感染现象不是恶性疟的专利。

临床血液学检验领域的应用说明

CNAS-CL02-A001 医学实验室质量和能力认可准则 在临床血液学检验领域的应用说明 Guidance on the Application of Accreditation Criteria for the Medical Laboratory Quality and Competence in the Field of Clinical Hematology 中国合格评定国家认可委员会

前言 本文件由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)制定,是CNAS根据临床血液学检验的特性而对CNAS-CL02:2012《医学实验室质量和能力认可准则》所作的进一步说明,并不增加或减少该准则的要求。 本文件与CNAS-CL02:2012《医学实验室质量和能力认可准则》同时使用。 在结构编排上,本文件章、节的条款号和条款名称均采用CNAS-CL02:2012中章、节条款号和名称,对CNAS-CL02:2012应用说明的具体内容在对应条款后给出。 本文件的附录A、B为规范性附录。附录的序号及内容与CNAS-CL02:2012不对应。 本文件代替:CNAS-CL43:2012。 本次为换版修订,相对于CNAS-CL43:2012,本次换版仅涉及文件编号改变。

医学实验室质量和能力认可准则在 临床血液学检验领域的应用说明 1 范围 本文件规定了CNAS对医学实验室临床血液学检验领域的认可要求。 临床血液学检验领域包括血细胞分析、血细胞形态学检查、血液寄生虫检查及出凝血检验等。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括修改单)适用于本文件。 GB/T 20468-2006 临床实验室定量测定室内质量控制指南 全国临床检验操作规程 WS/T 347-2011 血细胞分析的校准指南 WS/T 359-2011 血浆凝固实验血液标本的采集及处理指南 WS/T 405-2012 血细胞分析参考区间 WS/T 406-2012 临床血液学检验常规项目分析质量要求 WS/T 407-2012 医疗机构内定量检验结果的可比性验证指南 CNAS-RL02能力验证规则 3 术语和定义 4 管理要求 4.1 组织和管理责任 4.1.1.2医学实验室为独立法人单位的,应有医疗机构执业许可;医学实验室为非独立法人单位的,其所属医疗机构执业证书的诊疗科目中应有医学实验室;自获准执业资格之日起,开展医学检验工作至少2年。 4.1.2.5应至少有1名具有副高及以上专业技术职务任职资格,从事医学检验工作至少5年的人员负责技术管理工作。 4.2 质量管理体系 4.3 文件控制

各级医疗机构医院疟原虫检测血涂片镜检法

各级医疗机构医院疟原虫检测血涂片镜检法 1 范围 本标准规定了血涂片镜检法检测疟原虫的技术规范。 本标准适用于各级疾病预防控制机构和医疗机构对疟原虫的显微镜检测。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 疟原虫Plasmodium spp 疟原虫是一类单细胞、寄生性的真核动物,是疟疾(malaria)的病原体。寄生于人体的疟原虫主要有恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)、间日疟原虫(Plasmodium vivax)、三日疟原虫(Plasmodium malariae)和卵形疟原虫(Plasmodium ovale)等。 2.2 血涂片 blood films 将血液涂制于载玻片上制成的涂片。供显微镜疟原虫检查用的血涂片包括厚血膜涂片和薄血膜涂片两种。 3 仪器和器材 3.1 生物显微镜(100×油浸物镜、5×或10×目镜)。 3.2 计数器。 3.3 载玻片(无划痕无油污的洁净载玻片)。 3.4 推片。 3.5 血片染色架。 3.6 血片干燥架。 3.7 玻片盒。 3.8 染色盘和染色缸。 4 试剂和材料

4.1 吉氏染色原液。 4.2 pH7.2磷酸盐缓冲液(PBS)。 4.3 甲醇(分析纯)。 4.4 香柏油或专用浸油(折射率≥1.5)。 4.5 二甲苯(分析纯)。 4.6 75%酒精。 4.7 一次性采血针。 4.8 一次性手套。 5 检测步骤 5.1 血涂片的制作 5.1.1 采血部位及取血方法 经75%乙醇消毒采血部位,待干后,用一次性采血针在耳垂或指端扎刺取血,婴儿可从拇趾或足跟扎刺取血。取1张已消毒推片,用拇指和食指夹持推片侧缘中部,用推片左下角刮取血液4μL~5μL用于制作厚血膜,再用该端中部刮取血液1μL~1.5μL用于制作薄血膜。 5.1.2 厚血膜制作 取1张载玻片,将推片左下角的血滴涂于载玻片的中央偏左,由里向外划圈涂成直径0.8cm~1.0cm 的圆形厚血膜,厚度以1个油镜视野内可见到5个~10个白细胞为宜。 5.1.3 薄血膜制作 用干棉球抹净推片左下角上的血渍,然后将推片下缘平抵载玻片的中线,当血液在载玻片与推片之间向两侧扩展至约2cm宽时,使2张玻片保持25°~35°,从右向左迅速向前推成舌状薄血膜。每张载玻片上1个厚血膜和1个薄血膜(参见附录A)。 5.1.4 编号 血膜制好后水平放置,充分干燥后,用铅笔在玻片一侧毛玻璃上或在薄血膜上编号。 5.2 固定与溶血 5.2.1 薄血膜固定 将薄血膜一端朝下呈45°,用棉签蘸取甲醇溶液,均匀轻抹于薄血膜表面,避免碰触厚血膜。 5.2.2 厚血膜溶血 在干燥的厚血膜上滴加蒸馏水数滴,完全覆盖血膜,溶血数分钟,待血膜呈浅灰色,倾去溶血液。厚血膜制作后1d内染色无需溶血,超过1d的应溶血。 5.3 吉氏染色

寄生虫血液检查

寄生虫血液检查 文章目录*一、寄生虫血液检查的基本信息1. 定义2. 专科分类3. 检查分类4. 适用性别5. 是否空腹*二、寄生虫血液检查的正常值和临床意义1. 正常值2. 临床意义*三、寄生虫血液检查的检查过程及注意事项1. 检查过程2. 注意事项*四、寄生虫血液检查的相关疾病和症状1. 相关疾病2. 相关症状*五、寄生虫血液检查的不适宜人群和不良反应1. 不适宜人群2. 不良反应寄生虫血液检查的基本信息 1、定义寄生虫血液检查是一项用于检查寄生虫的辅助检查方法。血液和血细胞内的寄生虫均可在血液中查到,这些原虫和丝虫寄生于人的血液中和红细胞内,需通过血液检查或骨髓检查来进行确诊。常用的方法为血液涂片法(薄血片和厚血片法)和骨髓穿刺法。是一项用于检查寄生虫的辅助检查方法。 2、专科分类传染病检查 3、检查分类病原微生物检查 4、适用性别男女均适用 5、是否空腹非空腹

寄生虫血液检查的正常值和临床意义 1、正常值未查见人体寄生虫 2、临床意义异常结果:血液和血细胞内的寄生虫呈阳性。 需要检查的人群:消化道异常者。 寄生虫血液检查的检查过程及注意事项 1、检查过程疟原虫检查:疟原虫为疟疾病原体,通过蚊子传播,常见的疟原虫有间日疟、三日疟和恶性疟三种。外周血涂片检查疟原虫是诊断疟疾的可靠方法,发现疟原虫既为阳性,就可以作为确诊的可靠依据。阴性结果不能否定诊断,需多次复查,或用基因诊断方法检查。 微丝蚴检查:微丝蚴为丝虫的原虫,我国常见的丝虫感染有班氏丝虫和马来丝虫两种,均通过蚊子传播。外周血涂片检查是诊断的主要方法,阳性结果为诊断依据,阴性结果需多次复查。 回归热螺旋体检查:回归热螺旋体为回归热的病原体,通过人虱传播。阳性结果为诊断依据,阴性结果需多次复查。 弓形体检查:弓形体为弓形虫病的病原体,猫及猫科动物为其主要传染源,人一般呈阴性感染。阳性结果为诊断依据,阴性结果需多次复查,或用免疫学方法及基因诊断方法检查。 立朵小体检查:立朵小体为黑热病的病原体,是鞭毛虫的一

临床检验技师-寄生虫学及检验(2019)讲义第五章实验检验技术

第五章实验检验技术 一、病原检查 1.粪便检查 (1)直接涂片法:适用于蠕虫卵、原虫检查(活滋养体检查和包囊的碘液检查)。 (2)浓集法 1)加藤厚涂片法。 2)沉淀法:自然沉淀法主要用于蠕虫的检查、离心沉淀法、倒置沉淀法适于比重较大的蠕虫卵检查、汞碘醛离心沉淀法适于原虫滋养体、包囊、蠕虫卵和幼虫的检查;醛醚沉淀法适于蠕虫卵和原虫包囊的检查。 3)漂浮法:饱和盐水漂浮法适于各种线虫卵、带绦虫卵等检查;硫酸锌离心漂浮法适于原虫包囊、多数蠕虫卵等检查;蔗糖溶液漂浮法适于原虫包囊、卵囊或孢子囊检查。 4)尼龙袋集卵法:主要适于血吸虫卵检查。 (3)虫卵计数法 1)改良加藤厚涂片法:适于各种蠕虫卵计数。 2)小管浮聚计数法:适于大多线虫卵计数。 (4)毛蚴孵化法:适于血吸虫病原体检查。 (5)钩蚴培养法:检出率较直接涂片法高7倍。 (6)带绦虫孕节检查法:肉眼可观察。 (7)常用原虫检查染色法:劳氏酸性品红-固绿染色法适于阿米巴、蓝氏贾第鞭毛虫检查、福氏快速苏木精染色法适于阿米巴、蓝氏贾第鞭毛虫滋养体和包囊检查、金胺-酚染色法和改良抗酸染色法适于隐孢子虫卵囊检查。 2.肛门外检查 (1)肛门周围蛲虫虫卵检查:有透明胶纸法、棉签拭子法,适于蛲虫、带绦虫检查。 (2)肛门周围蛲虫成虫检查:在肛门附近发现白色小虫,可进一步鉴定。 肛门周围蛲虫虫卵及成虫检查 3.血液及骨髓检查 (1)检查微丝蚴:①新鲜血片检查法;②厚血膜法;③活微丝蚴浓集法;④离心浓集法。

(2)检查疟原虫:①新鲜血片检查法:采血、制片(薄血膜,厚血膜)、固定、染色;②定量血沉棕黄色层(QBC)检查法;③疟原虫计数法。 4.其他排泄物与分泌物检查 (1)痰液检查:适于肺吸虫卵、溶组织内阿米巴滋养体、蛔蚴等检查,方法有:直接涂片法、消化沉淀法。 (2)尿液和鞘膜积液检查:适于检查班氏微丝蚴,可用离心法。 (3)阴道分泌物检查:适于检查阴道毛滴虫等,可用直接涂片法、悬滴法、涂片染色法。 检查阴道毛滴虫 (4)前列腺液检查:适于检查男性泌尿生殖道的阴道毛滴虫。 (5)十二指肠液检查:十二指肠液检查引流液检查适于粪便检查寄生虫阴性时使用;肠检胶囊法适于蓝氏贾第鞭毛虫。 (6)脑脊液检查:适于弓形虫、溶组织阿米巴大滋养体和肺吸虫卵等检查。 (7)浆膜腔积液检查:适于检查弓形虫、微丝蚴等。 5.活组织检查 (1)皮肤及皮下结节活检:适于检查利什曼原虫、蠕虫、疥螨和蠕形螨; (2)肌肉活检:适于检查旋毛虫幼虫、猪囊虫、卫氏并殖吸虫成虫等其他蠕虫; (3)淋巴结活检:适于检查利什曼原虫、弓形虫和丝虫成虫; (4)肠黏膜活检:适于检查日本血吸虫卵、溶组织内阿米巴。 肌肉活检:适于检查旋毛虫幼虫

疟原虫图谱

约占寄生红细胞的1/3,很少见到一个红细胞寄生2个环状体和一个环状体有2个核。 恶性疟环状体: 环纤细,约为RBC直径的1/6,RBC不胀大 核1个,但2个常见,红细胞常含2个以上原虫

虫体不规则,较大;阿米巴样空泡明显;疟色素细小,黄褐色。 恶性疟大滋养体: 虫体较小,蓝色,圆形,坚实,体积小。 较细的黑褐色颗粒,常集成块。

间日疟成熟裂殖体: 红细胞:胀大,褪色,可见薛氏小点。大小:个体较大。 胞浆和核:裂殖子12~24个,通常为16~18个,排列不规则,核红色,胞浆浅蓝色。疟色素:黄褐色,常集于疟原虫的一边。 恶性疟成熟裂殖体: 红细胞:大小正常,颜色较深,可见茂氏小点。大小:虫体较小。裂殖子8~32个,通常8~18个,排列不规则;疟色素集中成团块状;虫体占红细胞体积的2/3至3/4

间日疟原虫雌配子体: 形状大小:圆形或椭圆形,较大。胞浆:深蓝色。核:一个,较小,深红色,常偏于一边,核周可见明显不染色带。疟色素:黄褐色,均匀散在,数目较多。 间日疟原虫雄配子体: 形状大小:圆形,虫体较大。胞浆:浅蓝色。核:一个,较大,疏松,位于中央,浅红色,周围有明显不着色带。疟色素:黄褐色,散在分布。

恶性疟雌配子体: 形状:新月形,两端稍尖。胞浆:深蓝色。核:一个,较小,致密,深红色,位于中央,核周可见透明不染色带。疟色素:黑褐色,密布于核的周围。 恶性疟雄配子体: 形状:腊肠形,两端钝圆。胞浆:浅蓝色或淡紫红色。核:一个,较大,疏松,位于中央,浅红色,核周可见不染色带。疟色素:黑褐色,松散分布于核周围。

1.红细胞通常胀大; 2.薛氏点明显; 3.成熟环状体粗大; 4.滋养体有阿米巴样伪足; 5.可见不同发育期的原虫 恶性疟鉴定要点: 1.环状体钎细, 红细胞不涨大; 2.一个红细胞内可有几个环状体; 3.环状体内可有2个核; 4.环状体可贴在红细胞边缘; 5.血片中没有其他发育期滋养体 6.配子体呈新月形或腊肠形; 7.可出现茂氏点

疟原虫镜检技术操作规

疟原虫镜检技术操作规范 1.目的 指导实验室检验人员正确使用和维护全显微镜,完成疟原虫检测项目 2、范围 适用于实验室检验人员 3、职责 检验人员需按照本操作规程使用和维护全显微镜, 确保仪器在最佳状态下运行,以便得到正确的结果,提高结果准确率。 4、作业指导 4.1.需用器材 显微镜单、双目显微镜均可,目镜一般以5X为宜(有的用10X),物镜必须用油镜(100X)、镜油、擦镜纸、二甲苯或酒精乙醚 4.2操作步骤 4.2.1、血膜上滴加镜油滴一滴镜油在血膜上,再将血片置载物台上。 4.2.2、镜检用目镜5×和物镜10~40×低倍镜检下找到血膜,再将物镜转换成油镜(100×),查找疟原虫,吉氏染色较好的血膜,红细胞呈淡红色,嗜酸性细胞的颗粒呈鲜红色,淋巴细胞及疟原虫胞浆呈蓝色或淡蓝色,白细胞的核呈紫蓝色,疟原虫的核呈红色。 4.2.3、观察血膜的方法镜检时从血膜的一端开始,自上而下,

自左而右,逐个视野顺序查看。发热病人血片至少要查完200个视野以上,普查带虫血片则需看完全片,方可报告结果。镜检疟原虫一般只查厚血膜,薄血膜作为疟原虫的分类定种。 4.3、结果报告结果报告分阳性和阴性,阳性者至少要查见一个典型疟原虫(并需鉴别虫种和期别)方可确定;以查完整个厚血膜,未查见疟原虫者判为阴性。 4.4、注意事项 4.4.1染色前血膜的保存 新制作的血膜应防止污染和苍蝇吸食血膜,新鲜厚血膜放置时要保持水平,直到充分干燥后可不溶血直接染色。血膜放置时间,夏天不宜超过48小时,冬天不宜超过72小时,否则厚血膜会自然固定而不能溶血,影响镜检。不能即时染色的血膜,可先用甲醇固定薄血膜,将厚血膜溶血,晾干后包好,放入干燥器中,置于冰箱内保存。临用时,将干燥器放置室温中1~2小时后取出血片。 4.4.2、患者资料应登记详细,确保能追踪随访,个案调查、登记、统计等资料应有专人负责保管。 4.4.3、镜检人员应加强自身防护,操作戴手套、穿工作服。 4.4.4、镜检室应保持环境及器具的整洁,试剂和染色用具要顺序放置在固定的操作台上。 4.4.5、显微镜用毕,取擦镜纸沾取二甲苯或酒精乙醚擦拭油镜头清除镜油,并清洁载物台及目镜。显微镜保存做到防尘、防潮、防霉。

血疟原虫检查SOP文件

血疟原虫(MP)厚血片检查法(手工法) 1. 实验原理 应用瑞氏染色法对制备好的厚血片进行染色后在显微镜下查找疟原虫。 2. 标本采集 2.1标本采集前病人准备:间日疟及三日疟患者应在发作后数小时至10余小时采血;恶性疟患者,应在发作后20h左右采血。 2.2标本种类:全血或末梢血 2.3标本要求:厚血片的溶血要及时。 3. 标本储存:厚血片的放置期限在夏季不超过48h,冬季不超过62h。 4. 标本运输:室温运输。 5. 标本拒收标准:细菌污染。 6. 操作步骤 6.1 在洁净玻片上,滴患者血液2滴。 6.2 用推片角将血液由内向外转涂成直径约1cm、厚薄均匀的血膜,在室温中自然干燥。 6.3 在干燥的血膜上滴加蒸馏水数滴,完全覆盖血膜,溶血数分钟。脱去血红蛋白的血膜呈浅灰色,倾去溶血液。 6.4 不必待干,进行瑞氏染色。 6.5 干后镜检。 7. 结果判断与分析:在油镜下观察20个视野或以上才能报告“未检出疟原虫”;发现虫体后还应在薄血片上进行分类鉴别。 8. 临床意义:本实验有利于提高疟原虫的阳性检出率。 9. 操作性能:快速简便、阳性检出率高、利于人群普查初筛 10. 方法局限性 10.1 易受溶血不完全的影响。 10.2 经验缺乏者易受其他杂物的影响。 10.3 存在主观判断的失误 10.4 不易鉴别出疟原虫的种类。 11. 参考文献 中国人民共和国卫生部医政司编.全国临床检验操作规程(第二版).1997,85-86

12. 注意事项 12.1 染色后,水洗时不要先倒去染液,应让清水流进染液,使沉渣冲走。 12.2 注意区别易与疟原虫混淆的其他杂物。

寄生于人体的疟原虫有4种

寄生于人体的疟原虫有4种,由4种不同的疟原虫引起,即:间日疟(vivax malaria,benign tertian),病原为间日疟原虫(Plasmodium vivax);三日疟(quartan malaria,malariae malaria),病原为三日疟原虫(P.malariae);卵形疟(ovale malaria),病原为卵型疟原虫(P.ovale);恶性疟(faleiparuma mlaria,malignant tertian),病原为恶性疟原虫(P.faleiparu-m)。 人感染疟原虫后可产生相当程度的免疫,所以在疟区,当地人由于早年多患过疟疾,均获得相当程度的免疫力。而外地人由于无免疫力,进入全疟区后容易被感染。疟区的婴儿,降生后一个月内,有来自母体的抗体保护;一个月后,疟疾的发病率与死亡率均很高。 1957年泰国发现抗氯喹的疟疾病人。1960年哥伦比亚正式报告了此类患者。[1] 编辑本段发病机制 疟原虫在红细胞中增殖成裂殖子,使红细胞胀大破裂时,大量的裂殖子和疟原虫代谢产物进入血流,引起异性蛋白反应,机体肌肉收缩产热,网状内皮系统吞噬细胞功能增强,故可引起肝、脾肿大,多次发作可致贫血等。疟原虫在红细胞内增殖成熟所需时间不同,间日疟和卵形疟为48小时,三日疟为72小时,恶性疟为24~48小时,故临床上出现周期性发作。 [2] 编辑本段病原学 分类 寄生于人体的疟原虫有4种,即间日疟、恶性疟、三日疟和卵形疟。 形态及生活史 疟原虫生活史比较复杂。一个完整的生活史包括在人体内的生长及繁殖(肝细胞内一红外期,及红细胞内一红内期)及在按蚊体内生长及繁殖两个阶段。4种疟原虫的生活史基本相同。 ⑴疟原虫在人体内发育:[2] ①红细胞外期:按蚊吸人血时唾液中的子孢子随唾液进入人体的末梢血液中,约经30分钟,随血流进入肝脏,在肝内发育,进行裂体增殖,此时期称红细胞外期,简称红外期,亦称肝内期或组织期。红外期裂殖体增殖时间为:间日疟原虫8天,恶性疟原虫5.5~6天,卵形疟9天,三日疟原虫11~12天。当红外期裂殖体发育成熟时,被寄生的肝细胞破裂,裂殖子散出,释放至周围血循环中,一部分被吞噬细胞吞噬,另一部分则侵入红细胞内发育。⑵红细胞内期:红外期裂殖子侵入红细胞便开始在红细胞内进行裂体增殖,该期称红细胞内期,简称红内期。 在红内期,各种疟原虫完成裂体增殖周期所需的时间有所不同。间日疟和卵形疟原虫为48小时,恶性疟原虫为36~48小时,三日疟为72小时。 ⑵在蚊体内发育:雌雄配子体在蚊体内的发育和繁殖包括配子生殖和孢子增殖两个阶段。编辑本段流行病学 1.传染源病人和无症状的血中有配子体的人是疟疾的传染源。 2.传播媒介为按蚊(Anopheles)。按蚊共200种左右,但传疟者并不多,只有吸人血、对疟原虫易感、群体的数量大、生活期较长、子孢子可在其体内发育成熟的蚊种才可成为媒介。而且一种按蚊在甲地起传疟作用,而在乙地则不一定。 3、传播方式绝大多数为,被有传染性的按蚊叮咬后而受染。罕见的情况下经胎盘的先天性感染、输血、麻醉药成瘾的人打麻醉针时针头或注射器消毒不良等均可传染。 4、易感者所有人对4种疟原虫均易感。但黑种人对间日疟敏感性差。原因不明。 人感染疟原虫后可产生相当程度的免疫,所以在疟区,当地人由于早年多患过疟疾,均获得相当程度的免疫力。而外地人由于无免疫力,进入全疟区后,不被感染者极少。 疟区的婴儿,降生后一个月内,由于受来自母体的抗体保护,一个月后,疟疾的发病率与死亡率均很高。 5.影响疟疾流行的因素