期末归纳总结1章末整合提升

期末归纳总结1章末整合提升(第一章)

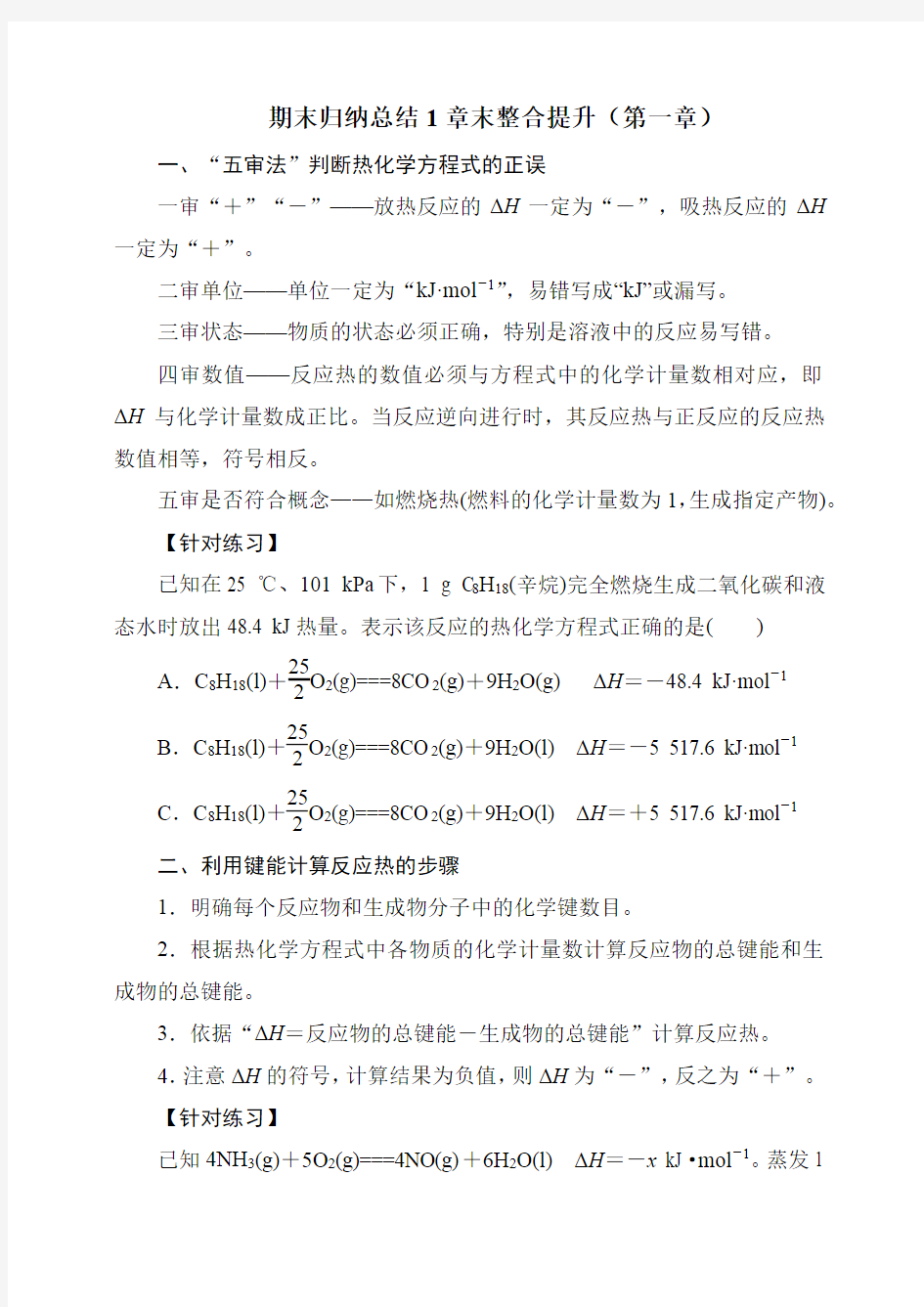

一、“五审法”判断热化学方程式的正误

一审“+”“-”——放热反应的ΔH 一定为“-”,吸热反应的ΔH 一定为“+”。

二审单位——单位一定为“kJ·mol -1”,易错写成“kJ”或漏写。

三审状态——物质的状态必须正确,特别是溶液中的反应易写错。 四审数值——反应热的数值必须与方程式中的化学计量数相对应,即ΔH 与化学计量数成正比。当反应逆向进行时,其反应热与正反应的反应热数值相等,符号相反。

五审是否符合概念——如燃烧热(燃料的化学计量数为1,生成指定产物)。

【针对练习】

已知在25 ℃、101 kPa 下,1 g C 8H 18(辛烷)完全燃烧生成二氧化碳和液态水时放出48.4 kJ 热量。表示该反应的热化学方程式正确的是( )

A .C 8H 18(l)+252O 2(g)===8CO 2(g)+9H 2O(g) ΔH =-48.4 kJ·mol -1

B .

C 8H 18(l)+252O 2(g)===8CO 2(g)+9H 2O(l) ΔH =-5 517.6 kJ·mol -1

C .C 8H 18(l)+252

O 2(g)===8CO 2(g)+9H 2O(l) ΔH =+5 517.6 kJ·mol -1 二、利用键能计算反应热的步骤

1.明确每个反应物和生成物分子中的化学键数目。

2.根据热化学方程式中各物质的化学计量数计算反应物的总键能和生成物的总键能。

3.依据“ΔH =反应物的总键能-生成物的总键能”计算反应热。

4.注意ΔH 的符号,计算结果为负值,则ΔH 为“-”,反之为“+”。

【针对练习】

已知4NH 3(g)+5O 2(g)===4NO(g)+6H 2O(l) ΔH =-x kJ ·mol -1。蒸发1

mol H2O(l)需要吸收的能量为44 kJ,其他相关数据如表:

A.(x+4a+5b-6d-44)/4

B.(x+12a+5b-12d-264)/4

C.(x+4a+5b-6d-264)/4

D.(x+12a+5b-12d-44)/4

三、应用盖斯定律计算ΔH的一般步骤

(2019·高考全国卷Ⅱ)环戊二烯()是重要的有机化工原料,广泛用于农药、橡胶、塑料等生产。回答下列问题:

已知:(g)===(g)+H2(g)ΔH1=+100.3 kJ·mol-1①

H2(g)+I2(g)===2HI(g)ΔH2=-11.0 kJ·mol-1②

对于反应:(g)+I2(g)===(g)+2HI(g)③ΔH3=

________kJ·mol-1。

四、反应热的比较

1.与“符号”相关的反应热比较

对于放热反应来说,ΔH=-Q kJ·mol-1,虽然“-”仅表示放热的意思,但在比较大小时要将其看成真正意义上的“负号”,即放热越多,ΔH 反而越小。

2.与“化学计量数”相关的反应热比较

例如:H2(g)+1

2O2(g)===H2O(l)ΔH1=-a kJ/mol,

2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH2=-b kJ/mol,

a

3.与“中和反应反应热”相关的反应热比较

中和反应反应热是强酸和强碱的稀溶液反应生成1 mol H2O(l)放出的热量。强酸和强碱的稀溶液的中和反应反应热ΔH=-57.3 kJ/mol;弱酸、弱碱电离时吸热,反应时放出的总热量小于57.3 kJ;浓硫酸稀释时放热,反应时放出的总热量大于57.3 kJ。

4.与“物质聚集状态”相关的反应热比较

(1)同一反应,生成物状态不同时

A(g)+B(g)===C(g)ΔH1<0,A(g)+B(g)===C(l)ΔH2<0,

因为C(g)===C(l)ΔH3<0,则ΔH3=ΔH2-ΔH1,所以ΔH2<ΔH1。

(2)同一反应,反应物状态不同时

S(g)+O2(g)===SO2(g)ΔH1<0

S(s)+O2(g)===SO2(g)ΔH2<0

ΔH2+ΔH3=ΔH1,则ΔH3=ΔH1-ΔH2,又ΔH3<0,所以ΔH1<ΔH2。

5.与“可逆反应”相关的反应热比较

如3H2(g)+N2(g)2NH3(g)ΔH=-92.2 kJ/mol,指生成2 mol NH3(g)时放出92.2 kJ的热量,而不是3 mol H2(g)和1 mol N2(g)混合在一定条件下反应就可放出92.2 kJ的热量,实际上3 mol H2(g)和1 mol N2(g)混合在一定条件下反应放出的热量小于92.2 kJ,因为该反应为可逆反应,反应物不能完全转化为生成物。

【针对练习】

已知:a.C2H2(g)+H2(g)===C2H4(g)ΔH<0;b.2CH4(g)===C2H4(g)+2H2(g)ΔH>0。以下三个热化学方程式:①C(s)+2H2(g)===CH4(g)ΔH1

②C(s)+1

2H2(g)===

1

2C2H2(g)ΔH2 ③C(s)+H2(g)===

1

2C2H4(g)ΔH3

ΔH1、ΔH2、ΔH3由大到小的顺序是()

A.ΔH2>ΔH3>ΔH1 B.ΔH3>ΔH2>ΔH1

C.ΔH3>ΔH1>ΔH2 D.ΔH1>ΔH2>ΔH3

【课后练习】

1.已知某化学反应A2(g)+2B2(g)===2AB2(g)(AB2的分子结构为B—A—B)的能量变化如图所示,下列有关叙述中正确的是()

A.该反应的进行一定需要加热

B.该反应的ΔH=-(E1-E2) kJ·mol-1

C.该反应中反应物的键能总和大于生成物的键能总和

D.断裂1 mol A—A键和2 mol B—B 键放出E1 kJ能量

2.下面给出了一些常见反应的热化学方程式:

2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)

ΔH=-571.6 kJ·mol-1

2CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)

ΔH=-1 452 kJ·mol-1

H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)

ΔH=-57.3 kJ·mol-1

据此分析有关说法正确的是()

A.该条件下H2(g)的燃烧热为571.6 kJ·mol-1

B.1 mol CH3OH(l)完全燃烧生成气态水时放出的热量少于726 kJ

C.CH3COOH(aq)+NaOH(aq)===CH3COONa(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3 kJ·mol-1 D.2CH3OH(l)+O2(g)===2CO2(g)+4H2(g)ΔH=+308.8 kJ·mol-1

3.下列实验现象或图像信息不能充分说明相应的化学反应是放热反应的是()

4.研究表明N2O与CO在Fe+作用下发生反应的能量变化及反应历程如图所示,下列说法错误的是()

A.反应总过程ΔH<0

B.B.Fe+使反应的活化能减小

C.总反应若在2 L的密闭容器中进行,温度越高反应速率一定越快

D.Fe++N2O―→FeO++N2、FeO++CO―→Fe++CO2两步反应均为放热反应5.利用含碳化合物合成新燃料是发展低碳经济的重要方法,已知CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)反应过程能量变化情况如图所示,曲线Ⅰ和曲线Ⅱ分别表示不使用催化剂和使用催化剂的两种情况。下列判断正确的是()

A.该反应的ΔH=+91 kJ·mol-1

B.加入催化剂,该反应的ΔH变小

C.反应物的总能量大于生成物的总能量

D.如果该反应生成液态CH3OH,则ΔH增大

6.如图是金属镁和卤素反应的能量变化图(反应物和生成物均为298 K时的稳定状态)。下列选项中不正确的是()

A.Mg与F2反应的ΔS<0

C.MgBr2与Cl2反应的ΔH<0

B.MgF2(s)+Br2(l)===MgBr2(s)+F2(g)ΔH=+600 kJ·mol-1 D.化合物的热稳定顺序:MgI2>MgBr2>MgCl2>MgF2

7.某实验小组设计用

1

50mL0.50mol L-

?盐酸跟1

50mL0.55mol L-

?氢氧化钠溶液在

如图装置中进行中和反应。试回答下列问题:

(1)使盐酸与NaOH溶液混合均匀的正确操作是(填字母)。

A.用温度计小心搅拌

B.揭开杯盖用玻璃棒搅拌

C.轻轻地振荡烧杯

D.用套在温度计上的玻璃搅拌器轻轻地搅动

(2)假设盐酸和氢氧化钠溶液的密度都是

1

1g mL-

?,又知中和反应后生成溶液的比热

容

11

4.18J g℃

--

=??

c。为了计算中和热,某学生实验记录数据如下:

实验序号

起始温度1/

t℃终止温度

2

/

t℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液

120.020.123.2

220.220.423.4

320.520.623.6

依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热=(结果保留一位小数)。(3)实验过程中如果做出如下改变,实际测得的中和热会发生怎样的变化?(填“偏大”“偏小”或“不变”)①本实验中用稍过量的NaOH的原因是保证盐酸完全被中和。试问:盐酸在反应中若因为有放热现象,而造成少量HCl在反应中挥发,则测得的中和热。

②在中和热测定实验中存在用水洗涤温度计上的盐酸的步骤,若无此操作步骤,则测得的中和热。

③若用等浓度的醋酸溶液与NaOH溶液反应,则测得的中和热,其原因是。

2019-2020学年高中地理人教版必修1学案:第一章 章末整合提升 Word版含答案

章末整合提升 第一节宇宙中的地球 ______■教材P4读图思考■________________________________________________________________________ 图1.3天体系统的层次 地球与月球组成地月系,地球是地月系的中心天体。 ______■教材P4~6活动■________________________________________________________________________ 1.(1)从图1.4可以看出,行星都是逆时针绕日公转的。 (2)根据图和表中的行星轨道倾角数据,行星公转轨道面差不多在一个平面内,轨道倾角最大的水星也只有7°。 (3)根据表中的行星轨道偏心率数据,偏心率最大的水星也只有0.206,非常接近圆形。 2. 行星类别距日远近质量体积 类地行星 1 1 1 巨行星 2 3 3 远日行星 3 2 2 3.由上面的分析可知,与其他行星相比,地球在公转运动特征方面没有特殊的地方,地球的质量和体积既不是最大的,也不是最小的,也没有特殊的地方。因此,地球是太阳系中的一颗普通行星。 第二节太阳对地球的影响 ______■教材P9~10活动■________________________________________________________________________ (1)由低纬向高纬递减。 (2)热带雨林生物量为2kg/(m2·a),较大;亚寒带针叶林生物量为0.8kg/(m2·a),较小。 (3)有相关性。生物量与太阳辐射量呈正相关,后者决定前者。低纬度地区太阳辐射量大,热带雨林植物生长旺盛,生物量大;中高纬度地区太阳辐射量相对较小,植物生长比较缓慢,

人教a版必修一:第一章《集合与函数概念》章末总结(含答案)

第一章集合与函数概念章末复习课 知识概览 对点讲练 分类讨论思想在集合中的应用 分类讨论思想是高中的重要数学思想之一,分类讨论思想在与集合概念的结合问题上,主要是以集合作为一个载体,与集合中元素结合加以考查,解决此类问题关键是要深刻理解集合概念,结合集合中元素的特征解决问题. 1.由集合的互异性决定分类 【例1】设A={-4,2a-1,a2},B={9,a-5,1-a},已知A∩B={9},则实数a=________. 分析由A∩B={9}知集合A与B中均含有9这个元素,从而分类讨论得到不同的a 的值,注意集合中元素互异性的检验. 答案-3 解析由A∩B={9},得2a-1=9,或a2=9, 解得a=5,3,-3. 当a=5时,A={-4,9,25},B={9,0,-4},

A ∩ B ={9,-4},与A ∩B ={9}矛盾; 当a =3时,a -5=-2,1-a =-2,B 中元素重复,舍去; 当a =-3时,A ={-4,-7,9},B ={9,-8,4},满足题设. ∴a =-3. 规律方法 (1)本题主要考查了分类讨论的思想在集合中的具体运用,同时应该注意集合中元素的互异性在集合元素的确定中起重要作用. (2)本题在解题过程中易出现的错误:①分类讨论过于复杂;②不进行检验,导致出现增根;③分类讨论之后没有进行总结. 变式迁移1 全集S ={2,3,a 2+2a -3},A ={|2a +11|,2},?S A ={5},求实数a 的值. 解 因为?S A ={5},由补集的定义知,5∈S ,但5?A. 从而a 2+2a -3=5,解得a =2或a =-4. 当a =2时,|2a +11|=15?S ,不符合题意; 当a =-4时,|2a +11|=3∈S.故a =-4. 2.由空集引起的讨论 【例2】 已知集合A ={x|-2≤x ≤5},集合B ={x|p +1≤x ≤2p -1},若A ∩B =B ,求实数p 的取值范围. 解 ∵A ∩B =B ,∴B ?A , (1)当B =?时,即p +1>2p -1, 故p<2,此时满足B ?A ; (2)当B ≠?时,又B ?A ,借助数轴表示知 ???? ? p +1≤2p -1-2≤p +12p -1≤5 ,故2≤p ≤3. 由(1)(2)得p ≤3. 规律方法 解决这类问题常用到分类讨论的方法.如A ?B 即可分两类:(1)A =?;(2)A ≠?.而对于A ≠?又可分两类:①A B ;②A =B.从而使问题得到解决.需注意A =?这种情况易被遗漏.解决含待定系数的集合问题时,常常会引起讨论,因而要注意检验是否符合全部条件,合理取舍,谨防增解. 变式迁移2 已知集合A ={x|x 2-3x +2=0},集合B ={x|mx -2=0},若B ?A ,求由实数m 构成的集合. 解 A ={x|x 2-3x +2=0}={1,2} 当m =0时,B =?,符合B ?A ; 当m ≠0时,B ={x|x =2m },由B ?A 知,2m =1或2 m =2.即m =2或m =1. 故m 所构成的集合为{0,1,2}. 数形结合思想在函数中的应用 数形结合是本章最重要的数学思想方法,通过画出函数的图象,使我们所要研究的问题更加清晰,有助于提高解题的速度和正确率. 【例3】 设函数f(x)=x 2-2|x|-1 (-3≤x ≤3), (1)证明f(x)是偶函数; (2)画出这个函数的图象; (3)指出函数f(x)的单调区间,并说明在各个单调区间上f(x)是增函数还是减函数; (4)求函数的值域. (1)证明 f(-x)=(-x)2-2|-x|-1=x 2-2|x|-1=f(x), 即f(-x)=f(x),∴f(x)是偶函数. (2)解 当x ≥0时, f(x)=x 2-2x -1=(x -1)2-2,

18学年高中生物第一章孟德尔定律章末整合提升教学案浙科版必修2

18学年高中生物第一章孟德尔定律章末整合提升教学案浙科版必修2 D

规律方法整合 整合一基因、性状等概念间的相互联系 1.传粉类 (1)自花传粉:两性花的花粉,落到同一朵花的雌蕊柱头上的过程。 (2)异花传粉:两朵花之间的传粉过程。 (3)闭花授粉:花在未开放时,雄蕊花药中的花粉传到雌蕊的柱头上,传粉后花瓣才展开,即开花。 2.交配类 (1)杂交:基因型不同的个体间相互交配的过程。 (2)自交:植物体中自花授粉和雌雄异花的同株授粉。自交是获得纯合子的有效方法。 )与隐性纯合子相交,来(3)测交:就是让杂种(F 1 测F 的基因型。 1 (4)正交与反交:对于雌雄异株的生物杂交,若甲(♀)×乙(♂)为正交,则乙(♀)×甲(♂)为反

交。 3.性状类 (1)相对性状:同种生物同一种性状的不同表现形式。 (2)显性性状:具有相对性状的两纯种亲本杂交,能表现出来的亲本性状。 F 1 (3)隐性性状:具有相对性状的两纯种亲本杂交,未能表现出来的亲本性状。 F 1 (4)性状分离:杂交的后代中,显性性状和隐性性状同时出现的现象。 4.基因类 (1)等位基因:控制一对相对性状的两种不同形式的基因。 (2)显性基因:控制显性性状的基因(用大写字母表示)。 (3)隐性基因:控制隐性性状的基因(用小写字母表示)。 5.核心概念间的关系

例1 下列叙述错误的是( ) A.相对性状是指同种生物的不同性状的不同表现类型 B.杂种后代中显现不同性状的现象称为性状分离 C.表现型相同,基因型不一定相同 D.等位基因是控制相对性状的基因 答案 A 解析相对性状是指同种生物同一性状的不同表现形式,故A错误。杂种后代中显性性状和隐性性状同时出现的现象叫性状分离,故B正确。表现型相同,基因型不一定相同,如纯合高茎和杂合高茎,故C正确。等位基因能控制相对性状,故D正确。

高中数学章末整合提升

章末整合提升 平面向量 ? ??????????????平面向量的实际背景及基本概念????? 向量概念:既有大小又有方向的量 向量的几何表示 相等向量:长度相等且方向相同的向量; 共线向量:方向相同或相反的非零向量(0与任意向量共线) 平面向量的线性运算???? ? 向量的加法及其几何意义向量的减法及其几何意义 向量的数乘及其几何意义 平面向量基本定理及其坐标表示 ? ?? 平面向量基本定理:e 1、e 2不共线,任意a 有且只有一对实数 λ1、λ2,使a =λ1e 1+λ2e 2 平面向量的正交分解及坐标表示 平面向量共线的坐标表示设a =(x 1,y 1),b =(x 2,y 2),其中b ≠0,则a ∥b ?x 1y 2-x 2y 1=0 平面向量的数量积 ? ???? 定义a 、b 为非零向量,a ·b =|a |·|b |cos θ(θ为a ,b 的夹角) 性质a ⊥b ?a ·b =0;a 、b 同向,a ·b =|a |·|b |;a 、b 反向,a ·b =-|a |·|b |运算律a ·b =b ·a ,(λa )·b =a ·(λb ),(a +b )· c =a ·c +b ·c 向量的模设a =(x ,y ),则|a |=x 2+y 2 夹角公式设a =(x 1,y 1),b =(x 2,y 2),夹角为θ,cos θ= x 1x 2+y 1y 2 x 21+y 2 1· x 22+y 2 2 平面向量的应用举例?? ? 平面向量在几何中的应用 平面向量在物理中的应用 专题一 ?平面向量的线性运算 1.向量的加法、减法和数乘向量的综合运算通常叫作向量的线性运算. 2.向量线性运算的结果仍是一个向量.因此对它们的运算法则、运算律的理解和运用要注意大小、方向两个方面. 3.向量共线定理和平面向量基本定理是进行向量合成与分解的核心,是向量线性运算的关键所在,常应用它们解决平面几何中的共线问题、共点问题. 4.题型主要有证明三点共线、两线段平行、线段相等、求点或向量的坐标等. 典例1 如图所示,△ABC 中,AD →=23 AB → ,DE ∥BC ,交AC 于E ,AM 是BC 上的中线,交DE 于N ,设AB →=a ,AC →=b ,用a ,b 分别表示向量AE →,BC →,DE →,DN →,AM → ,AN →.

第一章章末总结提升

第一章章末总结提升 [知识网络] 参考答案:①天体系统②运动特征③自身条件④太阳辐射⑤地壳⑥昼夜交替⑦正午太阳高度的变化 [触摸高考] 主题一时间计算与日期范围确定 1. 佃96年我国与M国签订海洋渔业发展合作规划,至2010年我国有20多家沿海渔业企业(总部设在国内)在M国从事渔业捕捞和渔业产品加工,产品除满足M国需求外,还远销其他国家,下图示 意M国的位置,据此完成下题 1CP 地球在宇猜中的位乱 太阳系 中的一 颗普通 行星 太睛中 的- 行星 蕖件 能凤來源H 对地球影响匸 I~~H L 厂外部圈层水圈 (-⑤ ⑥ -] 时睦地理意义 沿地表水平方向运 动的物脈发生m I黄道平面I 昼枝反麵的变化⑦ 叫李与耐IF — ■-地機 L丸 运动 方向n 白转 -丈阳淸动」 对地球厳响」------------- 彳拡亦交角 丈闭立射点回归运动

心心洲界 ii 凤界 -------------- 未定国界 如果都以当地时间8: 00?12: 00和14: 00?18: 00作为工作 时 间,在M 国的中资企业若在双方工作时间内向其总部汇报业务, 应选在当地时间的 A. 8: 00?9: 00 B . 11: 00?12: 00 C . 14: 00?15: 00 D . 17: 00?18: 00 解析:读图可以看出,M 国(摩洛哥)大部分国土在中时区,应该 是采用中时区时间,总部在中国,采用东八区时间, M 国比北京时 间晚8个小时,四个时段加8小时换算为北京时间,仍在工作时段的 是8: 00?9: 00,故答案选A 。 答案:A 2. 2014年11月7日至12日APEC 北京会议放假期间,河南省 针对北京游客实行景区门票减免优惠。 据此,回答下题。 放假期间() A .时值我国立冬到小雪之间 B. 太阳直射点向赤道移动 …? C .黄山6点前日出东北方向 D .南极大陆极夜范围扩大 解析:立冬为11月7日,小雪为11月23 日,所以时值我国立

第一章 植物生命活动的调节 章末整合提升 学案(含答案)

第一章植物生命活动的调节章末整合提升学 案(含答案) 影响生长素分布的因素1外因1单侧光茎的向光性单侧光照 射胚芽鞘,使生长素从形态学上端到形态学下端极性运输的同 时,在尖端产生一定程度地横向运输,从而使尖端下部背光一侧 生长素比向光一侧生长素分布得多。 2地心引力根的向地性,茎的负向地性横放的植物,由于受到重力的影响,生长素横向运输,使茎.根的近地侧生长素分布得多.远地侧生长素分布得少。.为极性运输,.为横向运输水平放置植 物的生长素运输示意图2内因根.茎本身的遗传特性根对生长素的敏感程度强茎对生长素的敏感程度弱植物生长状况的分析判断1 判断依据2茎的向光性.茎的背地性.根的向地性都有弯曲现象, 但解释弯曲的原因不同1茎对生长素不敏感,解释茎的弯曲一般 用“生长素的促进作用”。 2根对生长素较敏感,解释根的弯曲一般用“生长素的促进和抑制作用”,即两重性;顶端优势也体现了两重性。 3失重状态下水平放置的植物的根.芽中生长素分布是均匀的,植物会水平生长。但其向光性是会保留的。 3生长素相关实验的图解分析类别图解条件相关结果遮盖类直立生长向光生长暗箱类直立生长向光小孔生长插入类向右侧生长

直立生长向光生长向光生长移植类直立生长向左侧生长中IAA的 含量abc,bc旋转类直立生长向光生长向小孔生长茎向心生长, 根离心生长横置类中IAA含量及作用abcd,都促进生长abcd, a.c.d促进生长,b抑制生长梯度类得出相应的最适宜的生长素浓度特别提醒有关生长素实验材料的作用归纳锡纸蔽光。 云母片或盖玻片生长素不能通过,阻挡其运输。 琼脂块不能感光,允许水分和生长素通过,也可贮存生长 素。 分析实验设计类型试题的方法1认清实验中的对照。在实验 的方法步骤设计中,必须遵循对照原则。对照的常用方法有以下 几种1空白对照不给对照组任何处理因素。 2自身对照对照和实验都在同一研究对象上进行。 3相互对照不单设对照,而是几个实验相互对照。在实验中要注意“变量”的控制,一般只改变一个变量自变量。 2认清实验中的自变量.因变量和无关变量,确定实验的先后顺序。一般来讲,分三步分组.处理.观察。 3组织语言,准确描述。要注意体现“等量原则”的词语的准确使用,如“等量”“等温”“生长状况相同”等。在时间.温度.物质的量上难以做到准确的量化描述时,要尽可能用“定性”的 语言表达,如“一段时间”“适宜的温度”“适量的”“定量 的”等。

七年级上册数学第一章知识点总结

第一单元章有理数及其运算 复习目标: 1.能灵活运用数轴上的点来表示有理数,理解相反数、绝对值,并能用数轴比较有理数的大小。 2.能熟练运用有理数的运算法则进行有理数的加、减、乘、除、乘方计算,并能用运算律简化计算。 3.学会用科学记数法来表示较大的数,会根据精确度取近似数,能判断一个近似数是精确到哪一位。 4.能运用有理数及其运算解决实际问题。 基础知识: 1。大于0的数叫做正数,在正数的前面加上一个“—”号就变成负数(负数小于0),0 既不是正数,也不是负数。正数和负数表示的意义相反:例如上升/下降,增加/减少,收入/支出,盈利/亏损,零上/零下,东/西,顺时针/逆时针… 2。整数和分数统称为有理数。整数又分为正整数,0,负整数;分数分为正分数和负分数。 3.规定了原点、正方向、单位长度的直线叫做数轴。任何一个有理数都能在数轴上找到唯一的点来表示(注意:并不是数轴上的每一个点都表示有理数,有一些点表示的是无理数例如π) 4。数轴上两个点表示的数,右边的数的总比左边的数大;正数都大于0,负数都小于0,正数总是大于负数。 5。只有符号不同的两个数互为相反数。一般地,a和-a是一对互为相反数;特殊地,0的相反数是0。互为相反数的两个数绝对值相等(绝对值为a的数有两个:a 和—a)。 6.在数轴上表示一个数的点与原点之间的距离叫做这个数的绝对值;正数的绝对值是它本身;负数的绝对值是它的相反数,0的绝对值是 0 ;(绝对值是一个非负数)。两个负数比较大小,绝对值大的反而小。 7.有理数加法法则:(1)同号两数相加,取加数的符号,并把绝对值相加;(2)异号两数相加:绝对值相等时和为 0 ;绝对值不等时,取绝对值较大的加数的符号,并用大绝对值减去小绝对值;(3)任何一个数同0相加仍得这个数。 8. 有理数的减法法则:减去一个数,等于加上这个数的相反数;(减法其实就是加法.) 9.加减混合运算统一看成是几个数的和的形式(省略加号和括号),根据加法的交换律和结合律进行运算。通常:(1)互为相反数相结合(2)符号相同相结合(3)分母相同的相结合(4)几个数相加得整数的相结合。 10。有理数乘法法则:两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘;任何数与0相乘积为0。多个数相乘看负因数的个数,偶数个则积为正,奇数个则积为负;并把所有因数的绝对值相乘。 11.两数相除,同号得正,异号得负,并把绝对值相除;0除以任何不为0的数,都得0。 12。乘积为1的两个数互为倒数,除以一个不为0的数等于乘以这个数的倒数;(除法其实就是乘法。)乘除混合运算统一化除为乘,再根据乘法法则进行运算。

第一章总结

Invitations to Linguistics 1.1 To give the barest of definition, language is a means of verbal communication. 1.3 Design Feature o Language 1.3.1 Arbitrariness Refers to the fact that the forms of linguistic signs bear no natural relationship to their meaning. Arbitrary relationship between the sound of a morpheme and its meaning. Arbitrariness at the syntactic level,by syntax we refer to the ways that sentences are constructed according to the grammar of arrangement Arbitrariness and convention :the matter of convention is the link between a linguistic sign and its meaning. 1.3.2Duality By duality is meant the property of having two levels of structures,such that units of the primary level are composed of elements of the secondary level and each of the two levels has its own principles of organization. 1.3.3 Creativity By creativity we mean language is resourceful because of its duality and its recursiveness. 1.3.4 Displacement It means that human languages enable their users to symbolize object,events and concepts which are not present at the moment of

高中物理人教版必修2导学案:第五章 曲线运动 章末整合提升 Word版含解析(2篇)

一、运动的合成和分解 1.判断合运动的性质 关于合运动的性质,是直线运动还是曲线运动,是匀变速运动还是非匀变速运动(即加速度变化),都是由合运动的速度和这一时刻所受合力的情况决定的. (1)若合速度方向与合力方向在同一直线上,则合运动为直线运动. (2)若合速度方向与合力方向不在同一直线上,则合运动为曲线运动. (3)若物体所受外力为恒定外力,则物体一定做匀变速运动.匀变速运动可以是直线运动,也可以是曲线运动,如自由落体运动为匀变速直线运动,平抛运动为匀变速曲线运动. 2.小船渡河问题

v 水为水流速度,v 船为船相对于静水的速度,θ为v 船与上游河岸的夹角,d 为河宽.小船渡河的运动可以分解成沿水流方向和垂直河岸方向两个分运动,沿水流方向小船的运动是速度为v 水 -v 船cos θ的匀速直线运动,沿垂直河岸方向小船的运动是速度为v 船sin θ的匀速直线运动. (1)最短渡河时间:在垂直于河岸方向上有t =d v 船sin θ,当θ=90°时,t min =d v 船 (如图1甲所示). 图1 (2)最短渡河位移 ①若v 船>v 水,则当合速度的方向垂直岸时,渡河位移最小x min =d ,此时船头与上游河岸成θ角,满足cos θ=v 水 v 船 (如图乙所示). ②若v 船 高一物理第一章章末总结 学案6 章末测试 一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分) 1.一物体具有水平向右的初速度,初始加速度与初速度同向且不断减小,当加速度减小到零以后再反向逐渐增大较长一段时间,以下对物体可能的运动情况叙述正确的是( ) A .加速度减小的过程速度减小,加速度增加的过程速度增加 B .加速度减小的过程速度增加,加速度增加的过程速度减小 C .加速度减小到零以前物体向右运动,加速度开始反向增加物体就向左运动 D .速度减小到零以前物体向右运动,速度减小到零以后物体就向左运动 答案 BD 2. A 与B 两个质点向同一方向运动,A 做初速度为零的匀加速直线运动,B 做匀速直线运动.开始计时时,A 、B 位于同一位置,则当它们再次位于同一位置时( ) A .两质点速度相等 B .A 与B 在这段时间内的平均速度相等 C .A 的瞬时速度是B 的2倍 D .A 与B 的位移相等 答案 BCD 解析 由题意可知二者位移相同,所用的时间也相同,则平均速度相同,再由v =v A 2= v B ,所以A 的瞬时速度是B 的2倍,选B 、C 、D . 3. 利用速度传感器与计算机结合,可以自动作出物体运动的图象.某同学在一次实验中得到的运动小车的速度-时间图象如图1所示,由此可以知道( ) 图1 A.小车先做加速运动,后做减速运动 B.小车运动的最大速度约为0.8 m/s C.小车的最大位移是0.8 m D.小车做曲线运动 答案AB 解析由v-t图象可以看出,小车的速度先增加,后减小,最大速度约为0.8 m/s,故A、B正确.小车的位移为v-t图象与t轴所围的“面积”,x=84×0.1×1 m=8.4 m,C项错误,图线弯曲表明小车速度大小变化不均匀,但方向没有改变,不表示小车做曲线运动,故D项错误. 4.物体A、B在同一直线上做匀变速直线运动,它们的v-t图象如图2所示,则() 图2 A.物体A、B运动方向一定相反 B.物体A、B在0~4 s内的位移相同 C.物体A、B在t=4 s时的速度相同 D.物体A的加速度比物体B的加速度大 答案C 解析由图可知,两个图象都在时间轴上方,运动方向相同,A选项错误;图线与时间轴围成的面积与这段时间内物体的位移大小相等,在0~4 s内,B图线与时间轴围成的面积显然比A图线与时间轴围成的面积大,即B物体在0~4 s内运动的位移比A物体大,B选项错误;在t=4 s这个时刻,两个图线交于一点,表示两个物体的速度相等,C选项正确;B图线比A图线斜率大,即B物体的加速度大于A物体的加速度,D选项错误.5.小球从空中自由下落,与水平地面每一次相碰后反弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图3所示.若g=10 m/s2,则( 图3 A.小球第一次反弹后离开地面的速度的大小为5 m/s B.碰撞前后速度改变量的大小为2 m/s C.小球是从5 m高处自由下落的 D.小球反弹起的最大高度为0.45 m 答案D 解析由v-t图象可知,小球第一次反弹后离开地面时的速度大小为3 m/s,A项错误;碰撞前后速度改变量Δv=v′-v=-3 m/s-5 m/s=-8 m/s,B项错误;由小球落地时的速度 第一章运动的描述 一、质点: 用来代替物体、只有质量而无形状、体积的点。它是一种理想模型,物体简化为质点的条件是物体的形状、大小在所研究的问题中可以忽略。它是在研究物体的运动时,为使问题简化,而引入的理想模型。仅凭物体的大小不能视为质点的依据,如:公转的地球可视为质点,而比赛中旋转的乒乓球则不能视为质点。 物体可视为质点主要是以下三种情形: (1)物体平动时;(2)物体的位移远远大于物体本身的限度时; (3)只研究物体的平动,而不考虑其转动效果时。 1.下列关于质点的说法中,正确的是() A.质点就是质量很小的物体 B.质点就是体积很小的物体 C.质点是一种理想化模型,实际上并不存在 D.如果物体的大小和形状对所研究的问题是无关紧要的因素时,即可把物体看成质点2.在下述问题中,能够把研究对象当作质点的是() A.研究地球绕太阳公转一周所需时间的多少 B.研究地球绕太阳公转一周地球上不同区域季节的变化、昼夜长短的变化 C.一枚硬币用力上抛,猜测它落地时正面朝上还是反面朝上 D.正在进行花样溜冰的运动员 3关于物体能不能被看做质点,下列说法中正确的是() A.研究子弹的运动轨迹时,只能把子弹看做质点 200的列车从上海到北京的运行时间时,应该把此列车视为质点 B.当研究一列长m C.研究自行车的运动时,因为车轮在转动,所以研究自行车时不能视其为质点 D.在研究能地球的自转时,可以把地球视为质点 二.参考系:被假定为不动的物体系。 对同一物体的运动,若所选的参考系不同,对其运动的描述就会不同,通常以地球为参考系研究物体的运动。 运动的相对性:只有在选定参照物之后才能确定物体是否在运动或作怎样的运动。一般以地面上不动的物体为参照物。 1关于参考系的选择,下列四位同学展开了讨论,其中正确的是() A.黄娃说,只有静止的物体才能够被选作参考系 B.紫珠说,任何物体都可以被选作参考系 C.红孩说,选择地面作为参考系是最好的 即说整台?迟故知新. 章末整合提升 I ?环境的内涵是什么? 2. 什么是自然环境?什么是社会环境? 3?环境因素通常指哪些? 4?环境质量的形成原因是什么? 5?什么是环境问题?环境问题产生的原因是什么? 6.环境问题的危害是什么? 7?当前人类面临的主要环境问题有哪些? &全球气候变暖、酸雨、臭氧层破坏的原因及危害分别是什么? 9?人类与自然环境的关系。 10. 在不同历史阶段人类对自然的态度分别是什么? II ?在不同历史阶段分别出现了怎样的环境问题? 12. 人类与环境关系和谐的措施有哪些? ! ----- ■教材P3活动■------------------------------- 1 ?奥运会期间采取了以下临时减排措施:控制施工扬尘;控制燃煤污染;控制工业污染;控制机动车 污染及废气排放。这些措施对大气、水等环境因素产生了明显的作用,如天 变蓝、水变清。 2?工业产生的废气影响大气质量,大气污染反过来也会影响高新技术产业的发展,二者相互作用,从 而影响区域环境质量。 3 ?从天气预报中了解大气环境质量,从环保局了解水质状况。 4?环境质量与生活质量呈正相关。根据身边实际情况举例即可。 ! ----- ■ 教材P4活动(上)■-------------------------- 1 (1) 、⑶属于原生环境问题,是由自然力引起的。 (2) 、(4)、(5)属于次生环境问题,是由人类活动引起的。 ! ----- ■ 教材P4活动(下)■-------------------------------------- 1 环境问题既有环境污染,又有生态破坏。环境污染的原因是人类向自然界排放大量污染物超过了自然 环境的容纳和自净能力。生态破坏是由于人类不合理的开发利用导致环境质量恶化或自然资源枯竭。 ! ----- ■教材P9活动■------------------------------- 1 ?酸雨对环境造成多方面的危害:①使土壤酸化,土壤肥力降低,导致农作物减产;②腐蚀树叶, 影响森林生长,林木成片死亡;③使河湖水酸化,影响鱼类生长繁殖,乃至大量死亡;④腐蚀建筑物;⑤危 害人体健康。 2 ?由于人类大量燃烧矿物燃料释放大量的硫氧化物和氮氧化物等酸性气体,导致酸雨 的产生,因此世界酸雨分布区往往分布在人口稠密、工业发达的地区。世界三大酸雨区主要 集中在欧洲、北美洲和我国南方。 ! ----- ■ 教材P14活动■ --------------------------- 1 材料一提供的信息表明,人类生存的环境是大自然漫长演化的结果,人类应该合理利 用和保护,要注意珍惜。材料二提供的信息表明,人类利用自己的智慧进行了科学发明,利用科学技术改 造自然环境,使环境向有利于人类的方向发展。两则材料表明人类与环境之间 是互相依存、互相影响的关系。 第一章章末总结 学案 6 章末测试 一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分) 1.一物体具有水平向右的初速度,初始加速度与初速度同向且不断减小,当加速度减小到零以后再反向逐渐增大较长一段时间,以下对物体可能的运动情况叙述正确的是( ) A .加速度减小的过程速度减小,加速度增加的过程速度增加 B .加速度减小的过程速度增加,加速度增加的过程速度减小 C .加速度减小到零以前物体向右运动,加速度开始反向增加物体就向左运动 D .速度减小到零以前物体向右运动,速度减小到零以后物体就向左运动 答案 BD 2.(2011·长春检测)A 与B 两个质点向同一方向运动,A 做初速度为零的匀加速直线运动,B 做匀速直线运动.开始计时时,A 、B 位于同一位置,则当它们再次位于同一位置时( ) A .两质点速度相等 B .A 与B 在这段时间内的平均速度相等 C .A 的瞬时速度是B 的2倍 D .A 与B 的位移相等 答案 BCD 解析 由题意可知二者位移相同,所用的时间也相同,则平均速度相同,再由v =v A 2 = v B ,所以A 的瞬时速度是B 的2倍,选B 、C 、D . 3. (2011·福州模拟)利用速度传感器与计算机结合,可以自动作出物体运动的图象.某同学在一次实验中得到的运动小车的速度-时间图象如图1所示,由此可以知道( ) A .小车先做加速运动,后做减速运动 B .小车运动的最大速度约为0.8 m /s C .小车的最大位移是0.8 m D .小车做曲线运动 答案 AB 解析 由v -t 图象可以看出,小车的速度先增加,后减小,最大速度约为0.8 m /s ,故A 、B 正确.小车的位移为v -t 图象与t 轴所围的“面积”,x =84×0.1×1 m =8.4 m ,C 项错误,图线弯曲表明小车速度大小变化不均匀,但方向没有改变,不表示小车做曲线运动,故D 项错误. 4. (2011·牡丹江模拟)物体A 、B 在同一直线上做匀变速直线运动,它们的v -t 图象如图2所示,则( ) 图2 A .物体A 、 B 运动方向一定相反 B .物体A 、B 在0~4 s 内的位移相同 C .物体A 、B 在t =4 s 时的速度相同 D .物体A 的加速度比物体B 的加速度大 答案 C 解析 由图可知,两个图象都在时间轴上方,运动方向相同,A 选项错误;图线与时间轴围成的面积与这段时间内物体的位移大小相等,在0~4 s 内,B 图线与时间轴围成的面积显然比A 图线与时间轴围成的面积大,即B 物体在0~4 s 内运动的位移比A 物体大,B 选项错误;在t =4 s 这个时刻,两个图线交于一点,表示两个物体的速度相等,C 选项正确;B 图线比A 图线斜率大,即B 物体的加速度大于A 物体的加速度,D 选项错误. 5.(2011·北京东城1月检测)小球从空中自由下落,与水平地面每一次相碰后反弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图3所示.若g =10 m /s 2,则( 图3 A .小球第一次反弹后离开地面的速度的大小为5 m /s B .碰撞前后速度改变量的大小为2 m /s C .小球是从5 m 高处自由下落的 D .小球反弹起的最大高度为0.45 m 答案 D 解析 由v -t 图象可知,小球第一次反弹后离开地面时的速度大小为3 m /s ,A 项错误;碰撞前后速度改变量Δv =v′-v =-3 m /s -5 m /s =-8 m /s ,B 项错误;由小球落地时的速度 v =5 m /s ,得小球下落高度h =v 2 2g =1.25 m ,C 项错误;由小球反弹速度v ′=-3 m /s ,得反 弹的最大高度h ′=v ′ 22g =0.45 m ,D 项正确. 6. (2011·鞍山质检)如图4所示为物体做直线运动的v -t 图象.若将该物体的运动过程用x -t 图象表示出来(其中x 为物体相对出发点的位移),则下列四幅图象描述正确的是( ) 第一章细胞概述章末整合提升学案(含答 案) 章末整合提升章末整合提升突破1细胞学说.细胞与生命活动的关系1细胞学说的创立1创立过程2意义使千变万化的生物界通过具有细胞结构这个共同的特征而统一起来。 证明了生物彼此之间存在着亲缘关系,从而为达尔文的进化论奠定了唯物主义基础。 被称为19世纪自然科学的三大发现之一。其中,最重要的意义是证明了生物彼此之间存在着亲缘关系。 2生物活动与细胞的关系细胞是生命活动的单位,一切生命活动都是在细胞内或在细胞参与下完成的。 1单细胞生物个体是由一个细胞构成的,一个细胞就能完成各项生命活动。 2多细胞生物依赖各种分化的细胞密切合作,共同完成一系列复杂的生命活动。 3病毒虽不具有细胞结构,但其只有依赖活细胞才能生活。 突破体验1多细胞生物生命活动的完成所不依赖的是A每个细胞无需分工,都能独立完成各项生命活动B以细胞为基础的生物与环境间物质和能量的交换C以细胞增殖.分化为基础的生长发 育D以细胞内基因的传递和变化为基础的遗传和变异答案A解析A 项中每个细胞有分工合作才能完成各项生命活动。 2下列关于细胞与生命活动关系的描述中,错误的是A引起艾滋病和甲型H1N1流感的病原体均无细胞结构,其生命活动与细胞无关B绿藻.变形虫.酵母菌.草履虫等单细胞生物,只靠一个细胞就可以完成摄食.运动.分裂.应激性等多种生命活动C缩手反射和膝跳反射的完成均需要多种分化的细胞密切合作D一切生物的生命活动都是在细胞内或细胞中参与下完成的答案A解析A项,病毒虽没有细胞结构,但必须寄生在细胞中,并利用细胞的结构和物质生存,故其生命活动与细胞有关。 突破2对非细胞结构的生物病毒的认识1病毒没有细胞结构,它主要是由核酸和蛋白质分子组成的生物,且都有严整的结构。 2病毒的生活方式为寄生生活,病毒一旦离开活细胞,不再有任何生命活动。所以病毒的培养必须利用活细胞,不能利用培养细菌的培养基来培养。 3病毒对寄主细胞的危害,主要靠其增殖活动破坏细胞的结构,使细胞功能丧失。如乙肝病毒破坏肝细胞;脊髓灰质炎病毒破坏脊髓灰质前角的运动神经元,导致小儿麻痹症;HIV破坏T淋巴细胞,使人丧失免疫功能。 突破体验3下列选项中属于高致病禽流感病毒H5N1和SARS 病毒的共同特征的是A基本组成物质都有蛋白质和核酸B它们都 《第一章机械结构设计》知识结构总结 (小组成员:何春江陈彦智陈肯) 知识建构: 本章以学习机构为主线,主要研究内容为: 1)构件间联接形式(运动副)及运动传力特征 2)可动联接系统的满足条件 3)用自由度,约束特征的机构简图抽象表示机构 本章重难点与要求: 1)了解常见运动副的类型及简图符号。 2)了解自由度计算的目的,熟练掌握自由度计算的方法以及注意事项。 3)了解杆组理论的作用以及限定条件,掌握分组方法。 4)熟悉高副低代的目的,熟练掌握高副低代的方法。 一、构件以及运动副 构件 构件是组成机构的基本要素之一,其作用是传递运动和力。在研究机构的组成原理时,均把构件视为为刚体。 一个空间自由运动构件具有6个独立运动的可能,即具有6个自由度。平面自由运动构件只具3个自由度。 空间运动副s+f=6 平面运动副s+f=3 第一种是点、线接触的平面高副。平面高副引入1个约束,保留2个自由度。 第二种是面接触的平面低副。平面低副有两类,只保留有一个转动自由度,称为转动副或铰链;只保留有一个相对移动自由度,称为移动副或直移副。平面低副有2个约束和1个自由度。 运动副的封闭 几何封闭与力封闭构成运动副的封闭。 二、 机构自由度 机构的自由度 机构中各构件具有确定的相对位置和姿态,相对于机架所需的独立运动的 个数。比较机构自由度和运动链自由度的定义可知,两者是一致的。 设一个空间机构共有N 个构件,pi 个i 级副(i=1~5),除去机架,共有n=N-1个活动构件。在用运动副连接之前,因为每个自由运动构件有6个自由度,所以共有6n 个自由度;而每个i 级副引入i 个约束,则共引入(p1+2p2+3p3+4p4+5p5)个约束。故空间机构自由度F 的计算公式为: ∑=- =++++--=5 1 543216)5432()1(6i i ip n p p p p p N F (1-1) 式(1-1)也称为空间机构结构公式。 设平面机构中有N 个构件、n=N-1个活动构件、L p 个低副、H p 个高副,则平面机构的自由度计算公式为: H L p p n F --=23 (1-2) 第一章章末总结 一、直观图和三视图的画法 直观图和三视图是空间几何体的不同表现形式,空间几何体的三视图可以使我们更好地把握空间几何体的性质,由空间几何体可以画出它的三视图,同样由三视图可以想象出空间几何体的形状,两者之间可以相互转化,解决此类问题主要依据它们的概念和画法规则.例1一几何体的三视图如图所示. (1)说出该几何体的结构特征并画出直观图; (2)计算该几何体的体积与表面积. 二、共点、共线、共面问题 1.关于多点共线问题往往需要证明这些点在某两个平面的交线上. 2.多线共点问题的证明往往让其他线都过某两条线的交点. 3.多点共面问题的证明往往让其他点在某三点或四点确定的平面上. 4.多线共面问题的证明往往让其他线在某两条直线确定的平面内. 例2如图所示,空间四边形ABCD中,E、F分别为AB、AD的中点,G、H分别在BC、CD上,且BG∶GC=DH∶HC=1∶2.求证: (1)E、F、G、H四点共面; (2)GE与HF的交点在直线AC上. 三、平行问题 1.空间平行关系的判定方法: (1)判定线线平行的方法. ①利用线线平行的定义证共面而且无公共点(结合反证法); ②利用平行公理; ③利用线面平行性质定理; ④利用线面垂直的性质定理(若a⊥α,b⊥α,则a∥b); ⑤利用面面平行性质定理(若α∥β,α∩γ=a,β∩γ=b,则a∥b). (2)判断线面平行的方法: ①线面平行的定义(无公共点); ②利用线面平行的判定定理(a?α,b α,a∥b?a∥α); ③面面平行的性质定理(α∥β,a α?a∥β); ④面面平行的性质(α∥β,a?α,a?β,a∥α?a∥β). (3)面面平行的判定方法有: ①平面平行的定义(无公共点); ②判定定理(若a∥β,b∥β,a、b α,且a∩b=A,则α∥β); ③判定定理的推论(若a∥a′,b∥b′,a α,b α且a∩b=A,a′ β,b′ β,且a′∩b′=A′,则α∥β); ④线面垂直性质定理(若a⊥α,a⊥β,则α∥β); ⑤平面平行的性质(传递性:α∥β,β∥γ?α∥γ). 2.平行关系的转化是: 专训一:利用矩形的性质巧解折叠问题名师点金:叠问题往往通过图形间的折叠找出线段或角与原图形之间的联系,从而得到折叠部分与原图形或其他图形之间的关系,即折叠前后的图形全等;在计算时,常常通过设未知数列方程求解. 利用矩形的性质巧求折叠中的角 1.当身边没有量角器时,怎样得到一些特定度数的角呢?动手操作有时可以解“燃眉之急”.如图,已知矩形纸片ABCD(矩形纸片要足够长),我们按如下步骤操作可以得到一个特定的角: (1)以点A所在直线为折痕,折叠纸片,使点B落在边AD上,折痕与BC交于点E; (2)将纸片平展后,再一次折叠纸片,以点E所在直线为折痕,使点A落在BC上,折痕EF交AD于F,求∠AFE的度数. (第1题) 利用矩形的性质巧求折叠中线段的长 2.(2015·衢州)如图①,将矩形ABCD沿DE折叠,使顶点A落在DC上的点A′处,然后将矩形展平,沿EF折叠,使顶点A落在折痕DE上的点G处.再将矩形ABCD沿CE折叠,此时顶点B恰好落在DE上的点H处.如图②. (1)求证:EG=CH; (2)已知AF=2,求AD和AB的长. (第2题) 利用矩形的性质巧证线段的关系 3.如图,将矩形纸片ABCD 沿对角线BD 折叠,点C 落在点E 处,BE 交AD 于F ,连接AE. 求证:(1)BF =DF ;(2)AE ∥BD. (第3题) 利用矩形的性质巧求线段的比 4.如图,将一张矩形纸片ABCD 沿直线MN 折叠,使点C 落在点A 处,点D 落在点E 处,直线MN 交BC 于点M ,交AD 于点N. (1)求证:CM =CN ; (2)若△CMN 的面积与△CDN 的面积比为3∶1,求MN DN 的值. (第4题) 函数章末整合 知识结构·理脉络 要点梳理·晰精华 1.函数的定义 初中所学习的函数传统定义与高中的近代定义之间的异同点如下: [不同点]传统定义从变量变化的角度,刻画两个变量之间的对应关系;而近代定义,则从集合间的对应关系来刻画两个非空数集间的对应关系. [相同点]两种对应关系满足的条件是相同的,“变量x的每一个值”及“集合A中的每一个数”,都有唯一一个“y值”与之对应. 2.函数三种表示方法的优缺点 三种表示法的特点(优缺点)比较如下: 解析法优点 (1)简明、全面地概括了变量间的关系; (2)可以通过解析式求定义域内的任意自变量对应的函数值.缺点 不够形象、直观,且有些实际问题的函数关系很难用解析式表 示或根本不存在解析式. 图像法优点 (1)直观、形象地反映出函数关系变化的趋势; (2)便于通过图像研究函数的性质. 缺点只能近似地得到自变量对应的函数值,有时误差较大. 列表法 优点 查询方便,不需计算便可直接得出自变量对应的函数值. 缺点 (1)只能表示有限个数的函数关系; (2)数较多时使用不方便. ? ???? 0,x ∈Q ,1,x ∈?R Q .列表法虽在理论上适用于所有函数,但对于自变量有无数个取值的情况,列表法只能表示函数的一个概况或片段.) 3.常见函数的值域 (1)一次函数y =kx +b (k ≠0)的值域为R . (2)二次函数 y =ax 2+bx +c (a ≠0):当 a >0时,值域为??? ?4ac -b 24a ,+∞,当a <0时,值域 为? ???-∞,4ac -b 24a . (3)反比例函数y =k x (k ≠0)的值域为{y ∈R |y ≠0}. 4.函数单调性和奇偶性的重要结论 (1)当f (x ),g (x )同为增(减)函数时,f (x )+g (x )则为增(减)函数. (2)奇函数在对称的两个区间上有相同的单调性,偶函数在对称的两个区间上有相反的单调性. (3)f (x )为奇函数?f (x )的图像关于原点对称;f (x )为偶函数?f (x )的图像关于y 轴对称. (4)偶函数的和、差、积、商是偶函数,奇函数的和、差是奇函数,积、商是偶函数,奇函数与偶函数的积、商是奇函数. (5)定义在(-∞,+∞)上的奇函数的图像必过原点即有f (0)=0.存在既是奇函数,又是偶函数的函数f (x )=0. (6)f (x )+f (-x )=0?f (x )为奇函数; f (x )-f (-x )=0?f (x )为偶函数. 5.函数的零点 (1)函数零点的定义 对于函数y =f (x )(x ∈D ),使f (x )=0的实数x 称为函数y =f (x )(x ∈D )的零点. (2)几个等价关系 方程f (x )=0有实数根?函数y =f (x )的图像与x 轴有交点?函数y =f (x )有零点. (3)函数零点的判定 如果函数y =f (x )在区间[a ,b ]上的图像是连续不断的一条曲线,并且有f (a )·f (b )<0,那么,函数y =f (x )在区间(a ,b )内有零点,即存在c ∈(a ,b ),使得f (c )=0,这个c 也就是方程f (x )=0的根. 素养突破·提技能 专题 常见函数模型的应用高一物理第一章 章末总结

第一章 运动的描述 章末总结

2019-2020学年湘教版地理选修六新素养同步学案:第一章章末整合提升Word版含答案

第一章 章末总结及章末检测

第一章 细胞概述 章末整合提升 学案(含答案)

机械原理第一章章末总结

第一章 立体几何初步章末总结

北师大版九年级数学上典中点第一章整合提升专训一

函数章末整合