荧光蛋白(整理)

荧光

一、定义

荧光(fluorescence )又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。具有这种性质的出射光就被称之为荧光。

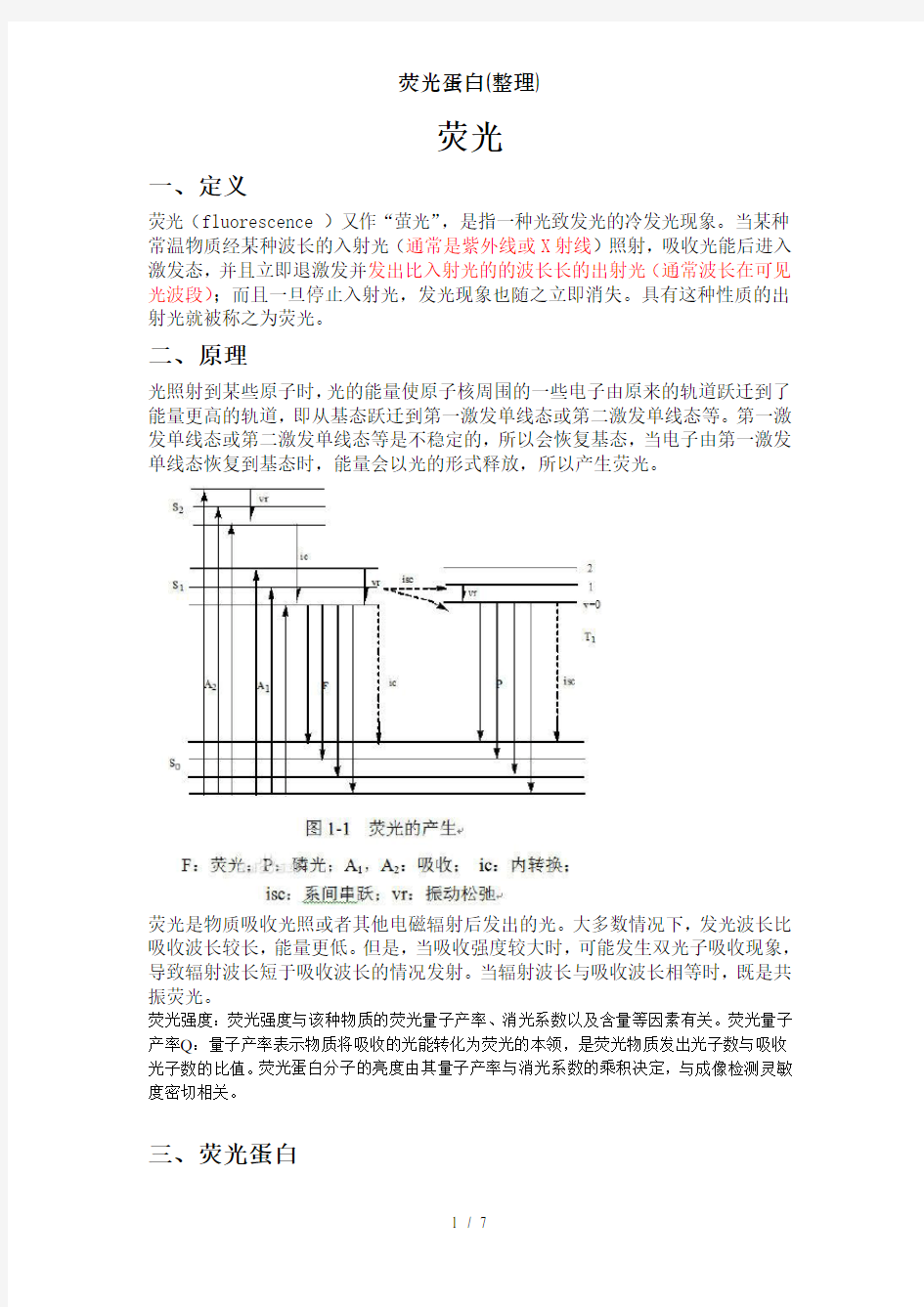

二、原理

光照射到某些原子时,光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,即从基态跃迁到第一激发单线态或第二激发单线态等。第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放,所以产生荧光。

荧光是物质吸收光照或者其他电磁辐射后发出的光。大多数情况下,发光波长比吸收波长较长,能量更低。但是,当吸收强度较大时,可能发生双光子吸收现象,导致辐射波长短于吸收波长的情况发射。当辐射波长与吸收波长相等时,既是共振荧光。

荧光强度:荧光强度与该种物质的荧光量子产率、消光系数以及含量等因素有关。荧光量子产率Q:量子产率表示物质将吸收的光能转化为荧光的本领,是荧光物质发出光子数与吸收光子数的比值。荧光蛋白分子的亮度由其量子产率与消光系数的乘积决定,与成像检测灵敏度密切相关。

三、荧光蛋白

1、绿色荧光蛋白(green fluorescent protein,GFP)

在光谱的绿光区(500nm-525nm)已经发现了多种荧光蛋白,而且来源广泛,包括不同种属的Aequorea 、桡足类动物、文昌鱼以及珊瑚。然而多数有齐聚反应,即使最好的荧光蛋白与EGFP相比,也没有明显的优点。或许目前活细胞成像最好的选择是GFP衍生的Emerald(祖母绿),它与EGFP的特性相似。Emerald包含F64L 和S65T突变,另外还有四个点突变从而改进了折叠、37℃时的突变率以及亮度。虽然Emerald比EGFP更有效,但含有快速光漂白成分,可能在某些环境下其定量成像会受到影响。

下面主要介绍GFP及其衍生型荧光蛋白:

(1)来源

绿色荧光蛋白最早由美籍日裔科学家下村修于1962年在水母中发现。这种蛋白质在蓝色波长范围的光照激发下发出绿色荧光,其发光过程需要冷光蛋白质Aequorin的帮助,而且,这个冷光蛋白质可与钙离子(Ca2+)相互作用。在水母中发现的野生型绿色荧光蛋白的分子量较小,仅为27~30kDa,而编码GFP的基因序列也很短,为2.6kb。

(2)性质

GFP由238个氨基酸残基组成。GFP序列中的65-67位残基(Ser65-Tyr66-Gly67)可自发形成荧光发色基团——对羟基苯咪唑啉酮GFP的激发光谱在400nm附近有一个主激发峰,在470nm附近有一个次激发峰。发射光谱在505nm附近有一尖锐的主发射峰,在540nm附近有一肩峰GFP的化学性质相当稳定,无光漂白现象(Photobleaching),用甲醛固定和石蜡包埋亦不影响其荧光性质。在细胞生物学与分子生物学领域中,绿色荧光蛋白基因常被用作报告基因。

(3)野生型

野生型GFP(wild type GFP, wtGFP)从一开始就引起了人们极大的兴趣,而且被用作新型的简单报告基因及体内标记,但GFP在异源生物体中的表达并非那么简单。例如,研究人员很早就发现需要在较高的温度下孵育才能在细胞或生物体中表达GFP,并且wtGFP在37℃的热稳定性差。这些都阻碍了它在转基因中的应用。这些难题促使人们进一步筛选分离wtGFP的变体。现在,人们已经找到了荧光强度更强且更耐热的变体。这些变体多数为经突变的脱辅基蛋白,它们可防止高温导致的错误折叠。近年来出现的新型wtGFP基因突变体的激发和发射谱发生了改变,热稳定性和荧光强度得到了提高,GFP报告基因在小鼠中的应用就是以这些变体作为基础的。

(4)增强型绿色荧光蛋白(EGFP)

现在,应用最为广泛的是红移变体增强型GFP(EGFP)。诸如EGFP这些红移变体的最大激发峰发生红向移动,大约为490nm,这一波长也恰好是多数分光设备、流式细胞仪及共聚焦显微镜的常用波长。EGFP有两个氨基酸突变,当被蓝光激发时,它发出的荧光要比wtGFP亮30-40倍。wtGFP和包括EGFP在内的多数变体半衰期长,所以不适合精确追踪表达的减少或损耗。

(5)不稳定增强型绿色荧光蛋白(dEGFP)

为克服这一问题,人们在1998年构建了不稳定增强型绿色荧光蛋白(dEGFP)。原理就是将EGFP的cDNA融合到小鼠鸟氨酸脱羧酶(Ornithine decarboxylase, ODC)基因的C-末端。ODC含有一个PEST序列,这个序列可促进该蛋白在细胞内

的降解。虽然,目前这些不稳定变体还没有在小鼠中应用,但这些变体有利于实时追踪基因表达动力学的研究。

(6)增强型黄色荧光蛋白(EYFP)

另一种红移变体是增强型黄色荧光蛋白(EYFP),该变体有四个氨基酸突变。在527nm时,EYFP的发射光从绿色变为黄绿色。EYFP荧光的亮度水平与EGFP相当。EYFP 抗酸性差、对卤化物敏感,使它的应用受到限制。在EYFP 基础上改进的突变体mCitrine[21]和mVenus[22]是目前应用最多的黄色荧光蛋白。

(7)增强型蓝色荧光蛋白(EBFP)

在光谱的另一端是蓝色/蓝绿色变体,包括增强型蓝色荧光蛋白(EBFP)变体。它有四个氨基酸突变,激发波长和发射波长分别为380nm和440nm。由于这些突变改进了蛋白折叠和发色团形成的效率,所以也增强了所发出荧光的亮度(与蓝色变体相比)和蛋白溶解性。但唯一的不足之处,就是EBFP产生的荧光信号

大致与wtGFP相当。蓝色荧光蛋白发光较弱,抗光漂白和抗酸性较差,用于细胞成像时背景信号高。针对EBFP开发的3个更亮的突变体:Azurite (亮度是EBFP 的1.6 倍)、EBFP2(亮度是EBFP的2倍,mTagBFP(亮度是EBFP的3.7倍)。最亮的蓝色荧光蛋白。mTagBFP 是由红色荧光蛋白TagRFP突变而来。

(8)增强型蓝绿色(青色)荧光蛋白(ECFP)

增强型蓝绿色荧光蛋白(ECFP)是发出蓝色/蓝绿色荧光的另一种变体,产生的荧光信号要比wtGFP强。ECFP有六个氨基酸突变(表3),发射光谱从绿色迁移到蓝绿色,最大激波长在433nm(主峰)和453nm(次峰),最大发射在475nm,于510nm处有一肩峰(图11)。ECFP另一特点是比其它蓝色/蓝绿色变体光漂白效应弱,而且比EBFP的亮度强。值得一提的是,wtGFP的主要绿色荧光变体,如EGFP等已经在ES细胞、基因打靶和转基因小鼠研究中得到充分应用。

2、蓝色及蓝绿色荧光蛋白

虽然EBFP是Aequorea GFP来源的最早的光谱变体之一,但其亮度低、光稳定性差,使其很久以来没有引起多数研究者的注意。最近,有三个研究小组报道指出,改进的蓝色Aequorea 荧光蛋白变体与EBFP相比,亮度和光敏感性有明显增强。这些新的变体被命名为Azurite(石青或蓝铜矿)、强力增强型蓝色荧光蛋白2(strongly enhanced blue fluorescent protein 2, SBFP2)及EBFP2,它们第一次使得活细胞在蓝色光谱区域成功地长时间成像成为可能。即使这三种荧光蛋白在高浓度的微环境中表现出很弱的二聚体特性,但是它们能够在与亚细胞定位的靶蛋白融合中有效地发挥作用,并且它们能够很容易地通过滤光片设备与标准的BFP及4', 6-二脒基-2-苯基吲哚(4',6-diamidino-2-phenylindole, DAPI)一起成像。所有这些BFP变体都可以通过A206K突变改造成真正的单体,而且这种突变不会影响它们的特性。更重要的是,亮度最强、光稳定性最强的蓝色荧光蛋白EBFP2,是EGFP在活细胞中FRET的很好的供体。

3、黄色荧光蛋白

荧光蛋白的改造遵循这样一个宗旨,那就是越红越好.普遍认为,长波长光子的激发对细胞和组织的光毒性小,且自体荧光和动物组织的光吸收都是最小。这些因素意味着红色的荧光基团对比度提高(因为背景应该降低),且更适合于体内成像。于是,荧光蛋白的改造慢慢向红色偏移。

黄色荧光蛋白最早的变体EYFP(表6)虽然仍被广泛应用,但由于其pK a值高、对卤化物敏感,导致EYFP的应用还很不理想。单体形式的变体柠檬黄(mCitrine)和维纳斯(mVenus)是目前应用最多的黄色荧光蛋白探针,但二者都还没有商业化。然而与之相似的,来源于Aequorea 被命名为诞生石Topaz(黄玉)的变体可从Invitrogen公司买到。

另一种很有应用潜力的黄色荧光蛋白是能量转移黄色荧光蛋白(yellow fluorescent protein for energy transfer, YPet),它经合成的DNA重排获得,与荧光激活的细胞分选术结合能够增强FRET中蓝绿色荧光蛋白和黄色荧光蛋白的配对。YPet是已经开发的亮度最强的黄色荧光蛋白,并且有很好的光稳定性。YPet对酸性环境的耐受性要比mVenus及其它黄色荧光蛋白变体强。

4、橙色荧光蛋白

在橙色和红色波长(约560nm到650nm)光谱区仅仅开发了几种探针。尽管如此,现有的这几种光谱型的蛋白都是从珊瑚中分离得到的,并且在多种成像情景中显现出应用潜力,但在对橙色区域荧光蛋白的命名中存在混乱。通常被命名为红色荧光蛋白RFP的探针如DsRed、TagRFP及tdTomato,实际上具有明显的橙色多于红色的发射谱。不考虑颜色的指示,用标准的四甲基罗丹明异硫氰酸脂(tetramethyl-rhodamine isothiocyanate, TRITC)滤光片设备,橙色光谱型的蛋白在多种颜色,如蓝绿色、绿色和红色情景中更易于成像。

5、红色荧光蛋白

红色荧光蛋白(drFP583 )是人们从珊瑚虫Discosoma gen。中克隆的一种与绿色荧光蛋白(GFP)同源的荧光蛋白,在紫外光的照射下可发射红色荧光,有着广泛的应用前景;但它自身的缺点如寡聚化、成熟缓慢等限制了它的进一步应用。因此,人们对它进行了一系列修饰和改进,得到了寡聚化程度低(甚至单体)和成熟速率快的突变体,Clontech公司已将一种突变体商业化,命名为DsRed。与GFP 相比,DsRed的激发和发射波长较长,其发射峰位于培养基、组织培养器材及细胞成分等产生的荧光背景范围之外,具有较高的信噪比;而且在细胞内荧光转换效率高,更易检测。较早报道的红色荧光蛋白(DsRed) 的突变体有mBanana、mOrange、dTomato、mTangerine、mStrawberry 和mCherry。

在活细胞及动物全身成像中需要表现较好的红色荧光蛋白,主要是由于在多种颜色成像实验中需要红色探针,另外基于较长的激发波长产生的光毒性较小,可以用来探测较深的生物组织。最新研究进展是,通过mRFP1(表6)发色团残基的直接突变产生的新的荧光蛋白,得到的单体荧光蛋白发射峰在560nm~610nm,并以相应的水果名字来命名。这其中mStrawberry和mCherry,发射峰分别为596nm和610nm(表6,图22k),亮度分别为EGFP的75%和50%左右。mCherry的光稳定性要远强于mStrawberry,所以长期成为成像实验中mRFP1最好的替代品。这些以水果命名的荧光蛋白单体与mKO和TagRFP共同填补了水母红移荧光蛋白(如YPet)与大量低聚红色珊瑚荧光蛋白间的空白,并且目前已经商业化。虽然,某些荧光蛋白缺乏许多成像实验所需要的亮度和光稳定性,但是它们的存在提示我们,最终可以找到跨越整个可见光谱的亮度高、稳定性强的单体探针。

6、荧光蛋白突变体

四、荧光素和荧光素酶

1、萤火虫荧光素酶

目前常用的萤火虫荧光素酶来源于北美萤火虫(Photinuspyralis),

是一个61kDa的单体酶,无需表达后修饰,直接具有完全酶活,反应需要底物荧光素以及ATP、O2、Mg2+等的参与。

2、海肾荧光素酶

海肾荧光素酶来源于海肾(Renillareniformis),是一个36kDa的单体酶,表达后无需修饰,即可具有完全酶活。反应只需要腔肠素(Coelenterazine)和O2参与。

3、Gussia荧光素酶

Gussia荧光素酶来源于海洋桡脚类动物Gaussiaprinceps,是一个19.9kDa的单体酶,只有185个氨基酸,具有一个16aa的分泌性信号肽,可以被细胞分泌到细胞外,反应只需要腔肠素(Coelenterazine)和O2参与。

蛋白质结构与功能的关系94592

蛋白质结构与功能的关系 (The relationship between protein structure and function) 摘要蛋白质特定的功能都是由其特定的构象所决定的,各种蛋白质特定的构象又与其一级结构密切相关。天然蛋白质的构象一旦发生变化,必然会影响到它的生物活性。由于蛋白质的构象的变化引起蛋白质功能变化,可能导致蛋白质构象紊乱症,当然也能引起生物体对环境的适应性增强!现而今关于蛋白质功能研究还有待发展,一门新兴学科正在发展,血清蛋白组学,生物信息学等!本文仅就蛋白质结构与其功能关系进行粗略阐述。 关键词:蛋白质结构;折叠/功能关系;蛋白质构象紊乱症;分子伴侣 Keywords:protein structure;fold/function relationship;protein conformational disorder;molecular chaperons 虽然蛋白质结构与生物功能的关系比序列与功能的关系更加紧密,但结构与功能的这种关联亦若隐若现,并不能排除折叠差别悬殊的蛋白质执行相似的功能,折叠相似的蛋白质执行差别悬殊功能的现象的存在。无奈,该领域仍不得不将100多年前Fisher提出的“锁一钥匙”模型(“lock—key”model)和50多年前Koshand提出的诱导契合模型(induce fitmodel)作为蛋白质实现功能的理论基础。这2个略显粗糙的模型只是认为蛋白质执行功能的部位局限在结构中的一个或几个小区域内,此类区域通常是蛋白质表面上的凹洞或裂隙。这种凹洞或裂隙被称为“活性部位(active site)”或“别构部位(fallosteric site)”,凹陷部位与配体分子在空间形状和静电上互补。此外,在酶的活性部位中还存在着几个作为催化基团(catalyticgroup)的氨基酸残基。对蛋白质未来的研究应从实验基本数据的归纳和统计入手,从原始的水平上发现蛋白质的潜藏机制【1】。 蛋白质结构与功能关系的研究主要是以力求刻画蛋白质的3D结构的几何学为基础的。蛋白质结构既非规则的几何形,又非完全的无规线团(randomcoil),而是有序(α一螺旋和β一折叠)与无序(线团或环域loop)的混合体。理解蛋白质3D结构的技巧是将结构简化,只保留某种几何特征或拓扑模式,并将其数字化。探求数字中所蕴含的规律,且根据这一规律将蛋白质进行分类,再将分类的结构与蛋白质的功能进行比较,以检验蛋白质抽象结构的合理性。如果一种对蛋白质结构的简化、比较和分类能与蛋自质的功能有较好地对应关系,那么这就是一种对蛋白质结构的有价值的理解。蛋白质结构中,多种弱力(氢键、范德华力、静电相互作用、疏水相互作用、堆积力等)和可逆的二硫键使多肽链折叠成特定的构象。从某种意义上说,共价键维系了蛋白质的一级结构;主链上的氢键维系了蛋白质的二级结构;而氨基酸侧链的相互作用和二硫桥维系着蛋白质的三级结构。亚基(subunit)内部的侧链相互作用是构象稳定的基础,蛋白质链之间的侧链的相互作用是亚基组装(四级结构)的基础,而蛋白质中侧链与配体基团问的相互作用是蛋白质行使功能的基础。 牛胰核糖核酸酶(RNase)变性和复性的实验是蛋白质结构与功能关系的很好例证。蛋白质空间结构遭到破坏;,可导致蛋白质的理比性质和生物学性质的变化,这就是蛋白质变性。变性的蛋白质,只要其一级结构仍然完好,可在一定条件下恢复其空间结构,随之理化性质和生物学性质也可重现,这被称为复性。RNase是由124个氨基酸残基组成的一条肽链,分子中8个半胱氨酸的巯基构成4对二硫键,进而形成具有一定空间构象的活性蛋白质。天然RNase遇尿素和β巯基乙醇时发生变性,其分子中的氢键和4个二硫键解开,严密的空间结构遭破坏,丧失了生物学活性,但一级结构完整无损。若去除尿素和β巯基乙醇,RNase又可恢复其原有构象和生物学活性。RNase分子中的8个巯基若随机排列成二硫键可有105种方式。有活性的RNase只是其中的一种,复性时之所以选择了自

绿色荧光蛋白的应用及发展前景汇总

学士学位论文文献综述题目绿色荧光蛋白的应用及发展前景 姓名周紫嫣学 号014010110349 专业生物工程 指导教师周小萍职 称教师 中国·武汉二○一二年四月

目录 摘要······················································································ II 关键词 ···················································································· II Abstract ··················································································· II Key words ················································································ II 1 GPF的发现 (1) 2 GFP的结构及发光原理 (1) 2.1 GFP的结构 (1) 2.2 GFP的发光原理 (2) 3 GFP在生物技术中的应用 (2) 3.1 GFP作为报告基因 (2) 3.2 GFP用于研究病毒与宿主的关系 (3) 3.3 GFP用于药物筛选 (3) 3.4 GFP作为生物传感器 (3) 3.5 GFP用于融合抗体 (4) 3.6 GFP用于计算细胞生长速度 (4) 3.7 GFP用于基因表达调控 (4) 4 GFP存在问题及发展前景 (4) 参考文献 (5) 致谢 (5)

蛋白质的性质和分类

蛋白质凭借游离的氨基和羧基而具有两性特征,在等电点易生成沉淀。不同的蛋白质等电点不同,该特性常用作蛋白质的分离提纯。生成的沉淀按其有机结构和化学性质,通过pH的细微变化可复溶。蛋白质的两性特征使其成为很好的缓冲剂,并且由于其分子量大和离解度低,在维持蛋白质溶液形成的渗透压中也起着重要作用。这种缓冲和渗透作用对于维持内环境的稳定和平衡具有非常重要的意义。 在紫外线照射、加热煮沸以及用强酸、强碱、重金属盐或有机溶剂处理蛋白质时,可使其若干理化和生物学性质发生改变,这种现象称为蛋白质的变性。酶的灭活,食物蛋白经烹调加工有助于消化等,就是利用了这一特性。 (二)蛋白质的分类 简单的化学方法难于区分数量庞杂、特性各异的这类大分子化合物。通常按照其结构、形态和物理特性进行分类。不同分类间往往也有交错重迭的情况。一般可分为纤维蛋白、球状蛋白和结合蛋白三大类。 1.纤维蛋白包括胶原蛋白、弹性蛋白和角蛋白。 (1) 胶原蛋白胶原蛋白是软骨和结缔组织的主要蛋白质,一般占哺乳动物体蛋白总量的30%左右。胶原蛋白不溶于水,对动物消化酶有抗性,但在水或稀酸、稀碱中煮沸,易变成可溶的、易消化的白明胶。胶原蛋白含有大量的羟脯氨酸和少量羟赖氨酸,缺乏半胱氨酸、胱氨酸和色氨酸。 (2) 弹性蛋白弹性蛋白是弹性组织,如腱和动脉的蛋白质。弹性蛋白不能转变成白明胶。 (3) 角蛋白角蛋白是羽毛、毛发、爪、喙、蹄、角以及脑灰质、脊髓和视网膜神经的蛋白质。它们不易溶解和消化,含较多的胱氨酸(14-15%)。粉碎的羽毛和猪毛,在15-20磅蒸气压力下加热处理一小时,其消化率可提高到70-80%,胱氨酸含量则减少5-6%。 2.球状蛋白 (1) 清蛋白主要有卵清蛋白、血清清蛋白、豆清蛋白、乳清蛋白等,溶于水,加热凝固。 (2) 球蛋白球蛋白可用5-10%的NaCl溶液从动、植物组织中提取;其不溶或微溶于水,可溶于中性盐的稀溶液中,加热凝固。血清球蛋白、血浆纤维蛋白原、肌浆蛋白、豌豆的豆球蛋白等都属于此类蛋白。 (3) 谷蛋白麦谷蛋白、玉米谷蛋白、大米的米精蛋白属此类蛋白。不溶于水或中性溶液,而溶于稀酸或稀碱。 (4) 醇溶蛋白玉米醇溶蛋白、小麦和黑麦的麦醇溶蛋白、大麦的大麦醇溶蛋白属此类蛋白。不溶于水、无水乙醇或中性溶液,而溶于70-80%的乙醇。 (5) 组蛋白属碱性蛋白,溶于水。组蛋白含碱性氨基酸特别多。大多数组蛋白在活细胞中与核酸结合,如血红蛋白的珠蛋白和鲭鱼精子中的鲭组蛋白。 (6) 鱼精蛋白鱼精蛋白是低分子蛋白,含碱性氨基酸多,溶于水。例如鲑鱼精子中的鲑精蛋白、鲟鱼的鲟精蛋白、鲱鱼的鲱精蛋白等。鱼精蛋白在鱼的精子细胞中与核酸结合。 球蛋白比纤维蛋白易于消化,从营养学的角度看,氨基酸含量和比例也较纤维蛋白更理想。 3. 结合蛋白 结合蛋白是蛋白部分再结合一个非氨基酸的基团(辅基)。如核蛋白(脱氧核糖核蛋白、核糖体),磷蛋白(酪蛋白、胃蛋白酶),金属蛋白(细胞色素氧化酶、铜蓝蛋白、黄嘌呤氧化酶),脂蛋白(卵黄球蛋白、血中β1-脂蛋白),色蛋白(血红蛋白、细胞色素C、黄素蛋白、视网膜中与视紫质结合的水溶性蛋白)及糖蛋白(γ球蛋白、半乳糖蛋白、甘露糖蛋白、氨基糖蛋白)。

实验绿色荧光蛋白

生物技术实验报告 姓名:张龙龙 学号:2011506066 班级:11级生技02班

前言:绿色荧光蛋白(green fluorescent protein,GFP)是一类存在于包括水 母、水螅和珊瑚等腔肠动物体内的生物发光蛋白。当受到紫外或蓝光激发时,GFP 发射绿色荧光。它产生荧光无需底物或辅因子发色团是其蛋白质一级序列固有的。GFP 由3 个外显子组成,长2.6kb;GFP 是由238 个氨基酸所组成的单体蛋白,相对分子质量为27. 0kMr,其蛋白性质十分稳定,能耐受60℃处理。1996 年GFP 的晶体结构被解出,蛋白质中央是一个圆柱形水桶样结构,长420 nm,宽240 nm,由11 个围绕中心α螺旋的反平行β折叠组成,荧光基团的形成就是从这个螺旋开始的,桶的顶部由 3 个短的垂直片段覆盖,底部由一个短的垂直片段覆盖,对荧光活性很重要的生色团则位于大空腔内。发色团是由其蛋白质内部第65-67位的Ser-Tyr-Gly自身环化和氧化形成. 一.实验目的 1、了解表达用基因克隆引物设计的原理和方法。 2、了解利用原核表达系统表达外源基因的原理、流程及方法。 3、掌握PCR、DNA片段的酶切与连接、细菌转化、阳性克隆筛选、质粒提取、DNA样品的纯化、核酸电泳等分子生物学基本技术。 二.实验原理 基因工程一般包括四个步骤:一是取得符合人们要求的DNA片段,这种DNA片段被称为“目的基因”;二是将目的基因与质粒或病毒DNA连接成重组DNA;三是把重组DNA引入某种细胞;四是把目的基因能表达的受体细胞挑选出来。 本实验根据绿色荧光蛋白(GFP)的基因序列设计一对引物,用该引物将GFP基因从含GFP基因的质粒中扩增出来。再利用双酶切切开表达载体pET23b 和目的基因的两端接头,通过T4连接酶GFP基因与表达载体重组。将含GFP 基因的重组表达载体导入宿主菌BL21(DE3),在IPTG的诱导下,使GFP基因表达 三.实验材料及仪器 1、实验材料:含有GFP的质粒;DNA Marker;DH5α;BL21; 2、仪器:恒温培养箱、超净工作台、恒温摇床、制冰机、台式离心机、涡旋振荡器、冰箱、电泳仪、透射仪、PCR仪、PCR管、刀片、玻璃涂棒、酒精灯、无菌牙签、吸水纸、微型离心管、台式冷冻离心机、塑料手套、1.5ml离心管。 四.实验内容 4.1 质粒的提取、酶切及电泳鉴定: 1)实验试剂:LB培养基;溶液Ⅰ;Tris-HCl(pH=8);溶液Ⅱ;溶液Ⅲ; 酚/氯仿抽提液;无水乙醇;电泳缓冲液;加样缓冲液;GoldView核酸 DNA 染色剂;1%的琼脂糖凝胶;XhoⅠ(10U/μl);NdeⅠ(10U/μl);T 4 lisase。 2)实验步骤: 质粒的提取与鉴定

荧光蛋白(整理)

荧光 一、定义 荧光(fluorescence )又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。具有这种性质的出射光就被称之为荧光。 二、原理 光照射到某些原子时,光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,即从基态跃迁到第一激发单线态或第二激发单线态等。第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放,所以产生荧光。 荧光是物质吸收光照或者其他电磁辐射后发出的光。大多数情况下,发光波长比吸收波长较长,能量更低。但是,当吸收强度较大时,可能发生双光子吸收现象,导致辐射波长短于吸收波长的情况发射。当辐射波长与吸收波长相等时,既是共 荧光强度:荧光强度与该种物质的荧光量子产率、消光系数以及含量等因素有关。荧光量子产率Q:量子产率表示物质将吸收的光能转化为荧光的本领,是荧光物质发出光子数与吸收光子数的比值。荧光蛋白分子的亮度由其量子产率与消光系数的乘积决定,与成像检测灵敏度密切相关。 三、荧光蛋白 1、绿色荧光蛋白(green fluorescent protein,GFP )

在光谱的绿光区(500nm-525nm)已经发现了多种荧光蛋白,而且来源广泛,包括不同种属的Aequorea 、桡足类动物、文昌鱼以及珊瑚。然而多数有齐聚反应,即使最好的荧光蛋白与EGFP相比,也没有明显的优点。或许目前活细胞成像最好的选择是GFP 衍生的Emerald(祖母绿),它与EGFP的特性相似。Emerald包含F64L 和S65T突变,另外还有四个点突变从而改进了折叠、37℃时的突变率以及亮度。虽然Emerald比EGFP更有效,但含有快速光漂白成分,可能在某些环境下其定量成像会受到影响。 下面主要介绍GFP及其衍生型荧光蛋白: (1)来源绿色荧光蛋白最早由美籍日裔科学家下村修于1962年在水母中发现。这种蛋白质在蓝色波长范围的光照激发下发出绿色荧光,其发光过程需要冷光蛋白质 Aequorin 的帮助,而且,这个冷光蛋白质可与钙离子(Ca2+)相互作用。在水母中发现的野生型绿色荧光蛋白的分子量较小,仅为27~30kDa,而编码GFP的基因序列也很短,为2.6kb 。 (2)性质 GFP由238个氨基酸残基组成。GFP序列中的65-67 位残基(Ser65-Tyr66-Gly67 )可自发形成荧光发色基团——对羟基苯咪唑啉酮GFP的激发光谱在400nm附近有一个主激发峰,在470nm附近有一个次激发峰。发射光谱在505nm附近有一尖锐的主发射峰,在540nm附近有一肩峰GFP的化学性质相当稳定,无光漂白现象(Photobleaching ),用甲醛固定和石蜡包埋亦不影响其荧光性质。在细胞生物学与分子生物学领域中,绿色荧光蛋白基因常被用作报告基因。 (3)野生型 野生型GFP(wild type GFP, wtGFP )从一开始就引起了人们极大的兴趣,而且被用作新型的简单报告基因及体内标记,但GFP在异源生物体中的表达并非那么简单。例如,研究人员很早就发现需要在较高的温度下孵育才能在细胞或生物体中表达GFP,并且wtGFP在37℃的热稳定性差。这些都阻碍了它在转基因中的应用。这些难题促使人们进一步筛选分离wtGFP的变体。现在,人们已经找到了荧光强度更强且更耐热的变体。 这些变体多数为经突变的脱辅基蛋白,它们可防止高温导致的错误折叠。近年来出现的新型wtGFP基因突变体的激发和发射谱发生了改变,热稳定性和荧光强度得到了提高,GFP报告基因在小鼠中的应用就是以这些变体作为基础的。 (4)增强型绿色荧光蛋白(EGFP)现在,应用最为广泛的是红移变体增强型GFP (EGFP)。诸如EGFP这些红移变体的最大激发峰发生红向移动,大约为490nm,这一波长也恰好是多数分光设备、流式细胞仪及共聚焦显微镜的常用波长。EGFP有两个氨基酸突变,当被蓝光激发时,它发出的荧光要比wtGFP亮30-40 倍。wtGFP和包括EGFP在内的多数变体半衰期长,所以不适合精确追踪表达的减少或损耗。 (5)不稳定增强型绿色荧光蛋白(dEGFP) 为克服这一问题,人们在1998年构建了不稳定增强型绿色荧光蛋白(dEGFP)。原理就是将EGFP的cDNA融合到小鼠鸟氨酸脱羧酶(Ornithine decarboxylase, ODC)基因的C-末端。ODC含有一个PEST序列,这个序列可促进该蛋白在细胞内的降解。虽然,目前这些不稳定变体还没有在小鼠中应用,但这些变体有利于实时追踪基因表达动力学的研究。 (6)增强型黄色荧光蛋白(EYFP)另一种红移变体是增强型黄色荧光蛋白(EYFP),该变体有四个氨基酸突变。在527nm时,EYFP的发射光从绿色变为黄绿色。EYFP荧光的亮度水平与EGFP相当。EYFP 抗酸性差、对卤化物敏感,使它的应用受到限制。在EYFP 基础上改进的突变体mCitrine[21] 和mVenus[22]是目前应用

荧光蛋白基因试验

荧光蛋白基因实验 胡建江,王安博 实验一质粒DNA的提取 目的及意义:1.学习碱裂解法提取质粒的原理和方法; 2.学习DNA琼脂糖凝胶电泳的原理和方法。 实验原理:溶液I(50mmol/L葡萄糖、10mmol/L EDTA-Na、25mmol/L pH=8.0Tris-HCl)可以分散细胞,螯合金属离子可以使酶失活,防止DNA的降解;溶液II(0.4mol/L NaOH与2%SDS临用前1:1配用)可以使细胞在溶液中降解时,蛋白质与染色体DNA发生变性;溶液III (5mol/L醋酸钾30ml、5mol/L冰醋酸 5.75ml、5mol/L双蒸水14.25ml)使得酸性条件下质粒DNA复性,留在上清液,而DNA和蛋白质—SDS复合物等发生沉淀。 实验用品: 1.仪器(恒温摇床、高压灭菌锅、超净工作台、10uL+100uL+1000uL 微量移液器各一支、台式高速离心机、制冰机、混合漩涡器。) 2.材料(事先培养好的含目的基因质粒的菌液、1.5ml塑料离心管、EP管架、微量取液器及取液器吸头、三角瓶、量筒、试剂瓶等) 3.试剂(LB培养液:蛋白胨10g、酵母提取物5g、NaCl 5g、pH=7.5;溶液I/II/III;50mg/ml卡那霉素贮存液工作浓度50ug/ml;100mg/ml 氨苄青霉素贮存液工作浓度100ug/ml;抽提液:饱和酚:氯仿:异戊醇+25:24:1 作用:氯仿可使蛋白质变性,有助于液相与有机相的

分离,饱和酚密度大,可使DNA在上清液中,异戊醇防止抽提液气泡;无水乙醇作用:除去DNA水化层,使DNA沉淀;70%乙醇作用:纯化质粒DNA;含RNA酶的ddH2O 作用:溶解DNA) 实验步骤: 将目的基因质粒的大菌种接种在液体培养基中(相应浓度抗生素), 37摄氏度培养过夜 取培养菌液1.5mL置EP管中,10000rpm,2min,弃上清液后,此步 骤重复一次,弃上清液 加入100uL溶液I,漩涡器上充分混匀,在室温下放置10min 加入200uL新配置的溶液II,轻轻翻转2-3次,使之混匀,冰上放置 5min 加入150uL冰冷的溶液III,加盖后温和颠倒数次使混匀,产生白色 絮状物,冰上放置15min 10000rpm 5min,取上清液于另一干净的离心管中 向上清液中加入等体积(约400uL)的抽提液,振荡混匀,10000rpm 10min,将上清液转移至新的离心管中

荧光标记技术在蛋白质定位及功能研究中的应用

荧光标记技术在蛋白质定位及功能研究中的应用 Feb 20, 2010No Comments 随着分子生物学、有机化学以及材料科学等学科的进展,最近我们又获得了好几种新型的荧光蛋白标签,这些标签可以用于细胞生物学成像研究。本文将对荧光标志物在蛋白质研究中的优势及劣势进行一番详细的介绍,文章中将重点介绍如何使用荧光标志物研究活体细胞(而不是固定细胞)中的靶蛋白。使用该方法可以对靶蛋白的表达情况、细胞中的定位情况、活性状态等指标进行研究,还将介绍将荧光显微镜与电子显微镜技术相结合的可行性问题。小分子荧光标志物染料、纳米晶体材料,即所谓的“量子点(quantum dots)”材料、自发荧光蛋白、小分子蛋白质标签等等这些材料都可以作为荧光标志物,而且将这几种材料“混合”起来是一种非常有前途的荧光标志物研究新思路。 我们使用荧光技术来研究细胞生物学已经好多年了,而且在从微小的分子层面到完整的有机体层面等各个层面都可以使用荧光技术进行研究。最开始使用的方法是将小分子有机染料与各种抗体相连接,来研究各种目的蛋白。不过这种使用抗体的方法如果需要对细胞内的蛋白质进行研究时,还需要对细胞进行固定和透化操作。因此后来又发展出可以直接在活体细胞内标记某种细胞器、核酸分子或某些离子的荧光标志物。在最近这10年里,荧光蛋白的出现使得进行非侵入性的活体细胞成像成为了可能。使用这种荧光蛋白标志物,我们可以研究目的基因的表达情况,蛋白质运输情况以及各种细胞内动态的生物化学信号通路。使用经过遗传修饰的小分子有机荧光标志物构建的混合系统,我们还可以对蛋白质的寿命进行研究,如果再结合电镜技术和快速光淬灭技术(rapid photoinactivation)还可以对蛋白质的定位情况进行研究。与此同时,半导体纳米晶体材料技术也得到了高度的发展,现在,这种新型的材料在亮度和光稳定性方面都要比传统的荧光标志物好得多,只不过现在这种材料的靶向性还不是很好。本文中我们将对目前荧光标志物及其相关技术的发展进行介绍,同时还将介绍荧光标志物在蛋白质表达、蛋白质活性以及蛋白质功能研究工作中的作用进行介绍。 ?0?2 荧光标志物 小分子有机染料 小分子有机染料是指分子量小于1KD的小分子物质,这种小分子有机染料可以通过与生物大分子共价连接的方式对其进行标记,我们现在对这种染料的最佳检测波长范围、亮度,即吸光系数、光稳定性和自我淬灭特性都有了比较详尽的了解。利用荧光染料的分子策略包括扩展共轭双键、额外添加环状结构增强其刚性、用氟或磺酸盐这类吸电子性的或带电荷的物质进行修饰等。现在市面上已经有数百种这类荧光染料的商业化产品可供选择,而且还在不断增加之中。不过由于这类染料对蛋白质缺乏特异性,因此多与抗体联用(图1A~C)。?0?2 荧光蛋白 第一批用于细胞生物学的荧光蛋白包括藻胆蛋白(phycobiliproteins)和从蓝藻

绿色荧光蛋白GFP的研究进展及应用_吴沛桥

■通信作者 E mail :baxiaoge1957@yahoo .com .cn 绿色荧光蛋白GFP 的研究进展及应用 吴沛桥1 ,巴晓革 2■ ,胡海1,赵静 1 (1.南京农业大学生命科学学院,南京210095;2.山东药品食品职业学院,威海264210) 摘要:源于多管水母属等海洋无脊椎动物的绿色荧光蛋白(GFP ),是一种极具应用潜力的标记物,有着 极其广泛的应用前景。我们就GFP 的理化性质、荧光特性、改进和应用研究进行了综述。 关键词:绿色荧光蛋白(GFP );标记物;荧光特性;进展;改进;应用 中图分类号:Q51,503;R318 文献标识码:A 文章编号:1672-6278(2009)01-0083-04 Research Progress and Application of Green Fluorescent Protein WU Peiqiao 1 ,BA Xiaoge 2 ,HU Hai 1 ,ZHAO Jing 1 (1.Nanjing Agricultu ral University ,College of Life Science ,Nanj ing 210095,China ; 2.Shandong Drug and Food V ocatio nal College ,W eihai 264210,China ) A bstract :The green fluorescent protein (GFP )from the jellyfish Aequorea vietoria is a great potential for application of the marker ,has a wide range of applications .The article on the physical and chemical properties ,the fluorescence characteristics ,improvement and application of GFP are reviewed . Key words :Green fluorescent protein ;Marker ;Fluorescence characteristics ;Progress ;Improvement ;Application 1 引 言 发光是海洋无脊椎动物中普遍存在的现象,一些腔肠动物包括水母、水螅和珊瑚等受到机械性干扰时都可发射绿色荧光,而栉水母类发射蓝色荧光。绿色荧光蛋白(Green fluorescent pr otein ,GFP )是一类存在于这些腔肠动物体内的生物发光蛋白。1962年Shimomura 等 [1] 首先从多管水母(Ae quoria victoria ) 中分离出一种分子量为20kD 的称为A equorin 的蛋白。由于水母整体荧光及提取的蛋白质颗粒荧光都呈绿色,因此,人们将这种蛋白命名为绿色荧光蛋白。随后,人们从不同动物体内提取出了各种不同的GFP ,其中研究较为深入的是来自多管水母科(Aequorleidae )和海紫罗兰科(Renillidae )的GFP ,即 Ae quoria GFP 和Renilla GFP 。 2 GFP 的理化性质,荧光特性及其改进 2.1 GFP 的理化性质 从水母体内分离到的GFP 基因,长达2.6kD ,由 3个外显子组成,分别编码69、98和71个氨基酸。GFP 本身是一种酸性,球状,可溶性天然荧光蛋白。A equoria GFP 分子量约27×103 ,一级结构为一个由238个氨基酸残基组成的单链多肽;而Renilla GFP 是分子量为54kD 的同型二聚体。两种GFP 有不同的激发光谱,A equoria GFP 在395nm 具有最高光吸收峰,肩峰为473nm ;Renilla GFP 在498nm 具有强烈的光吸收,肩峰为470nm 。两种GFP 含有相同的 生色团,发射光谱基本相同(λmax =508~509nm )。 GFP 性质极其稳定,易耐受高温处理,甲醛固定和石蜡包埋不影响其荧光性质。其变性需在90℃或pH <4.0或pH >12.0的条件下用6mol L 盐酸胍处理,一旦恢复中性环境,或去除变性剂,虽然变性的蛋白质并不能完全复性,但是复性蛋白质同天然蛋白质对温度、pH 变化的耐受性、抗胰蛋白酶消解的能力是相同的。更重要的是,它们在很大的pH 范围内(pH7~12.2)的吸收、发射光谱也是相同的。Renilla GFP 的稳定性就更为显著。它在上述一系列的变性条件下都很稳定,不易变性。根据Sheen 生物医学工程研究 J ournal of Biomedical Engineering Res earch 2009,28(1):83~86

南方医科大学分生实验-绿色荧光蛋白(EGFP)的基因克隆

绿色荧光蛋白(EGFP)的基因克隆 南方医科大学学院 摘要 本实验旨在学习基因克隆并检验,绿色荧光蛋白基因转化入宿主细胞后很稳定,对多数宿主的生理无影响,是常用的报道基因,便于实验。本实验通过将含有目的基因GFP的pEGFP-N1质粒和pMD18-T载体进行酶切、电泳、回收、连接、转入、筛选之后,把GFP基因成功导入到大肠杆菌DH5α(克隆菌)中,从而实现荧光蛋白基因的克隆和表达。 关键词:绿色荧光蛋白克隆表达 实验名称绿色荧光蛋白的基因克隆 2015- ~ 实验日期 实验地点 2015- 合作者指导老师 评分教师签名批改日期 一、实验目的 1.学习使用限制性内切酶进行DNA酶切的原理和方法。 2.学习掌握琼脂糖凝胶电泳的基本原理和操作方法。 3.掌握PCR技术原理和PCR仪的操作方法。 4.学习PCR产物的TA克隆的基本原理和操作步骤。 5.了解和掌握大肠杆菌的制备方法的基本原理和操作要点以及DNA转化大肠杆菌的原理和方 法。

6.掌握双酶切法鉴定重组DNA的基本原理和操作步骤,以及菌落PCR鉴定重组DNA的基本原 理和方法。 7.掌握IPTG诱导GFP基因表达的基本原理和操作步骤 二、实验原理 1.pEGFP-N1质粒 2.T载体

三、材料与方法: 1.实验材料: 质粒:pEGFP-N1 T载体:pUCm-T 菌种:DH5(克隆菌) PCR引物: F——GGCATATGGTGAGCAAGGGCGA R——CGGGATCCCTTGTACAGCTCGTC Tm=56 实验试剂: 即用型蓝白T载体(pMD18-T vector cloning kit) 快速DNA连接试剂盒 限制性内切酶:EcoR I(Fermentas) Axygen质粒提取试剂盒 抗生素:氨苄青霉素(Amp)、卡那霉素(Kan) X-gal、IPTG等 实验仪器: 超净工作台,恒温摇床,高压灭菌锅,恒温培养箱,台式高速离心机,大容量冷冻离心机,PCR仪,紫外分光光度计,水平电泳槽,垂直电泳槽,电泳仪,凝胶成像系统,制冰机、超低温冰箱等 2.方法 分离目的基因→限制酶切割目的基因与载体→连接重组体→转入受体细胞→筛选重组体、转化子 四、实验具体流程 1.获取外源基因 1)碱裂解法提取质粒 使用Axygen质粒提取试剂盒

绿色荧光蛋白GFP研究进展

万方数据

2004年6月绿色荧光蛋白(GFP)研究进展71 随着生命科学和医学研究的不断深入,研究者们迫切需要一种能够在活体中表达且易于检测的报告基因,现有的报告基因主要有:分泌型胎盘磷酸酯酶(s秘P)、B一半乳糖苷酶(互丑cz)、8一葡糖苷酸酶(GUS)、萤火虫荧光素酶(LUc)等,但这些基因的检测方法并不理想,它们都需要底物和辅助因子,因而在活体中的应用受到限制。最近,一种全新的非酶性报告基因——绿色荧光蛋白(GFP)引起了人们的关注,该蛋白能够自身催化形成发色结构并在蓝光激发下发出绿色荧光。作为报告基因,GFP是目前唯一能在活细胞中表达的发光蛋白;作为荧光标记分子,GFP既具有敏感的标记检测率,又没有放射性的危害。最近又发现G即还是一个良好的细胞间信号传递的动态标记分子,可以跟踪观测第二信使。近来关于GFP方面的研究和综述越来越多,但多是针对某一方面的特点或应用,作者将cFP基础理论和应用研究进展作一简要综述。 lGFP基础理论研究进展 1.1发展历史 1962年蹦n舢u飓等…首先从多管水母属(枷ria、ricto. ria)中分离出了cFP;1992年Prasller等u3克隆了GFP基因的cDNA,并分析了GFP的一级结构;1994年ch址e等b3首次在大肠杆菌细胞和线虫中表达了GFP,开创了GFP应用研究的先河,之后很快发现GFP能在多种异源细胞中表达,GFP在细胞学、分子生物学和医学、病毒学等领域中迅速掀起了一股热潮;199r7年10月18—22日在美国New—J嘲y专门召开了一次关于GFP的国际会议。 1.2GFP结构、生化特性、发光机制、光谱特性 1.2.1结构 由正常野生型cFP(wtG即)的cDNA序列推出的蛋白质一级结构,由238个氨基酸残基组成,sD卜PAGE凝胶电泳测定 其分子量为27—30l【D。晶体学证据H’表明,GFP中央是一个B罐(p一锄)结构。GFP的生色团位于“一69的六肽内。生色团在翻译后2—4h内自动催化形成,并且GFP在合成后需经过一定的折叠过程形成正确的构象后才有功能。GFP生色团的形成需要Q,使66位氨基酸残基的a、8键间脱氢,这就意味着GfP在严格厌氧条件下不能形成荧光。 1.2.2生化特性 GFP在450—490姗蓝光下最稳定,在340—390衄或395一‰的范围内,会发生光漂白现象;强还原剂如5n蝴N啦s04或2n蹦f韬q能使GFP转变为非荧光形式,但一旦重新暴露在空气或氧气中,GFP荧光便会立即恢复;弱还原剂和中度氧化剂(如生物材料的固定脱水剂戊二酸或甲醛等)对cFP荧光影响不大,但GFP对某些封片指甲油特别敏感;在离体状态下,G即对高温(70℃)、碱性、除垢剂、盐、有机溶剂和大多数普通酶(链霉蛋白酶hDI塘∞除外)有较强抗性,GFP荧光在pm.O一12.O时稳定,在pIl5.5—7.0时开始受到影响,在高温(>70℃)、极端pH或胍基氯化物条件下,GFP会变性,荧光消失,一旦外界条件恢复正常,荧光将部分恢复【5】。 1.2.3发光机制 目前对GFP的荧光发光机制还不清楚,M(Hi∞等人曾提出一个能量传递模式图来解释水母的发光机制,但并未获得认同。cII砒嘶等怕。对GFP进行了光谱分析,结合前人工作提出,GFP有两个明显的吸收带,对应于GFP的两种不同构象的基态A和B。基态A对应于395姗的吸收峰,基态B对应于475姗的吸收峰,基态A占优势,基态B的分子数量约是基态A的1,6,两种基态间能缓慢地转换,但激发态(*)之间的转换很快且发生了质子转移,A。快速高效地衰变至另一激发态,应该存在一个中间过度态I,质子转移使A。转变成I。,I’回迁到基态I时产生发射峰504姗的荧光,构象改变使I’转变成B。,由B。到B发射荧光而不发生质子转移。目前,对于GFP的作用机理较为认同的仅仅是:GFP是生物发光过程中的能量受体,并且是最终的发光体,不同的生物发光机制各不相同,不同的突变体发光机制也有很大差异。 收稿日期:2003—09—25:修回日期:2003一12二15 基金项目:生活垃圾及农业废气物处理技术与示范工程项目(2002从601012—02) 作者简介:汪恒英(1979一),女,硕士生,专业方向为环境工程,ErIl8il:wh∞舀rIg@yah∞.Ⅻ;。通讯联系人(AutIl∞h∞Te叩‘xIdeIlce)。 1.2.4光谱特性 w蚓FP的光谱是所有GFP中最复杂的,其荧光激发主峰在395nm,在475砌处有一个峰高仅为主峰1,3的小峰。溶液 中,395咖激发的荧光发射峰在508锄。475砌激发的在503姗,这类GFP的生色团至少由两种不同的化学组分组成,即中性酚和阴离子酚。475姗峰随GFP分子生色团的去质子化或阴离子生色团的增加而增加,395砌则随着GFP分子生色团的质子化或中性生色团的增加而增加。野生型GFP在室温或低于室温下表达时,G即几乎都能正确而快速地折叠,但高于室温时,折叠速度却剧烈下降,这种温度的敏感性无碍于水母。因为在它们的生活环境中是不可能遇到温水的,但GFP折叠受温度影响却限制了GFP的应用;另外,栅具有两个激 发峰的光谱,在应用中也是弊大于利。因此,为拓宽GFP的应用,有必要根据不同的用途,对wtGFP进行适当的改造。 1.3G卯的改进 目前主要通过以下几个途径得到突变体GFP【引:更换GFP生色团氨基酸;改变碱基组成;除去GFP基因中隐蔽剪接位点;插入植物内含子;更换强启动子等。突变体GFP增加了荧光强度和热稳定性,促进了生色团的折叠,其荧光特性也得到了改善,甚至出现红色、黄绿色、蓝色等多种颜色的荧光蛋白,大大拓宽了GFP研究的领域。以下是GFP突变体的部分典型代表。(1)增强型c即:Gl】ohon等将Ser65用m替代,PI蒯用IJeu替代,使cFP的荧光强度提高了35倍,而且激发后16—24h后仍可稳定地测定荧光;(2)人工GFP:刻咖kllin等哺1改变了栅基因编码区中88个密码子中的92个碱基而用人类 基因组中常用的密码子代替,将GFP的荧光强度提高22倍,适合在哺乳动物细胞中高效表达;(3)红移荧光蛋白(RSFP):HeiIIl等旧1将wtGFP中的ser65用7nlr替代,得到突变体.S65T—GFP,激发谱中只有一个峰,且红移至490姗,用蓝光即可激发RSFP,使之更适于普通荧光显微镜(订rc)观察;(4)蓝色荧光蛋白(BFP):双突变体Y66H,Y145一划能在381呦光的激发下产生445砌的蓝光,这种蓝光还能进一步激发GFP产生绿光,即发生荧光共振能量转移(耶回)现象,为不同蛋白质之间及细胞器之间的相互作用研究开辟了更为广阔的视野。 除以上类型的GFP突变体以外,人们还通过定点突变得到了一些可用作指示剂的GFP突变型如:pH敏感GFP,可被用来测量细胞器或更小颗粒的pH值,并记录其变化,最近又有报道利用靶人了水母GFP基因的丝蛋白昆虫病毒,感染蚕的幼虫,用改造的基因取代了蚕的正常基因,当蚕吐丝时,这种 丝是一种能在黑暗中发绿色荧光的纤维。 2卿应用研究进展 2.1应用特点 GFP这一新型报告基因,在短短几年时间内就得到了众多研究者的青睐,其原因就在于它具有以下优点: (1)检测方便:因为GFP荧光反应不需要外加底物和辅助因子,也就不存在这些物质可能难于进入细胞的问题,只需紫外光或蓝光激发,即可发出绿色荧光,用荧光显微镜甚至肉眼就可以观察到,且灵敏度高,对于单细胞水平的表达也可识别。 (2)荧光稳定:GFP对光漂白有较强的耐受性,能耐受长时间的光照;GFP在pm一12范围内也能正常发光;对高温(70℃)、碱性、除垢剂、盐、有机溶剂和大多数普通酶(链霉蛋白酶Pb驯雠除外)都有较强抗性。 (3)无毒害:从目前的研究结果来看,GfP对生活的细胞基本无毒害,对目的基因的功能也没有影响,转化后细胞仍可连续传代。 (4)共用性和通用性:首先表现在GFP的表达几乎不受种属范围的限制,在微生物、植物、动物中都获得了成功的表达;其次是cFP没有细胞种类和位置上的限制,在各个部位都可以表达发出荧光。 (5)易于构建载体:由于GFP分子量较小,仅为27—30如,编码GFP的基因序列也很短,为2.6l【b,所以很方便地同其它序列一起构建多种质粒,而不至于使质粒过大影响转化频率。 (6)可进行活细胞定时定位观察:对活细胞中蛋白的功能研究,更能接近自然真实的状态。通过GFP可实时观察到外界信号刺激下,目的蛋白的变化过程,借助于近来广泛使用的 万方数据

绿色荧光蛋白GF基因的克隆表达和粗提取

绿色荧光蛋白G F基因 的克隆表达和粗提取 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

绿色荧光蛋白(G F P)基因的克隆、表达和粗提取 南方医科大学 2011预防医学(卫生检验检疫) 摘要 目的:研究绿色荧光蛋白(green fluorescent protein,GFP)基因在大肠杆菌中的基因克隆与重组表达,以及对其进行粗提取。方法:从 DH5ɑ中用碱提取质粒的方法提取质粒pEGFP-N3和质粒pET-28a。然后用质粒DNA的琼脂糖凝胶电泳对已经提取的产物进行电泳,确定从大肠杆菌中成功提取了质粒。再用限制性内切酶BamHI和NotI对成功提取的质粒进行酶切,并对酶切后的质粒进行琼脂糖凝胶电泳,用以确定已经提取了GFP基因。将含有GFP基因的质粒转化到感受态细胞 BL-21中,用LB培养基对转化后的进行扩大培养。用IPTG诱导GFP基因表达可以看到浅绿色菌落。最后对绿色荧光蛋白进行粗提取。结论:本实验有助于学生掌握最基本的分子生物学实验技术,为进一步的实验奠定基础。 关键词:绿色荧光蛋白基因克隆重组表达转化粗提取 目录

1 前言 绿色荧光蛋白(green fluorescent protein,GFP)是一类存在于包括水母、水螅和珊瑚等腔肠动物体内的生物发光蛋白。当受到紫外或蓝光激发时,GFP 发射绿

色荧光。它产生荧光无需底物或辅因子发色团是其蛋白质一级序列固有的。1962 年,下村修等分离纯化了水母中发光蛋白水母素,并发现一种绿色的荧光蛋白。1974 年,他们分离得到了这个蛋白,当时称绿色蛋白,以后称绿色荧光蛋白(GFP)[1] GFP 作为一种新的报告基因,其优点在于①荧光强度高,稳定性高;②GFP 分子量小,易于融合,适用于多种转化方式,对受体无毒害,安全可靠;③不需要反应底物与其他辅助因子,受蓝光激发产生绿色荧光,尤其适用于体内的即时检测; ④GFP 不具有种属依赖性,在多种原核和真核生物细胞中都表达;⑤通过替换一些特殊氨基酸,可以使之产生不同颜色的光,从而适应不同的研究需要。近年来广泛用于基因的表达与调控、蛋白质的定位、转移以及相互作用、信号传递、转染与转化,以及细胞的分离与纯化等研究领域[ 2~3]。采用GFP 作为标记基因,可直接收集转化细胞供实验,缩短了筛选时间、减少对细胞活性的影响并可作为活体标记,为研究发育的基因调控和分子机制提供了一种简洁有效的手段[ 4、5 ]。采用基因工程手段生产GFP标记的方法,可建立一种简便、快速的免疫诊断技术[6]。 质粒转化进入大肠杆菌(Escherichia coli)感受态细胞是分子克隆的关键步骤[7],是基因克隆以及DNA文库构建等研究中一项重要的常规操作。目前,感受态 法,该方法操作简单、容易掌握、重复性好、转化率 细胞的制备主要采用CaCl 2 高,可广泛应用于一般的实验室。其原理是Ca2+ 破坏细胞膜上的脂质阵列,并与膜上多聚羟基丁酸化合物、多聚无机磷酸形成复合物以利于外源DNA的渗入[8]。 大肠杆菌是第一个用于重组蛋白生产的宿主菌,它不仅具有遗传背景清楚、培养操作简单、转化和转导效率高、生长繁殖快、成本低廉、可以快速大规模地生产

蛋白质分类

第五节蛋白质得分类、提取、分离及测定 蛋白质种类繁多,结构复杂,目前有几种分类方法,作一介绍。 一、根据分子形状分类 根据蛋白质分子外形得对称程度可将其分为两类。 1、球状蛋白质 球状蛋白质(globular proteins)分子比较对称,接近球形或椭球形。溶解度较好,能结晶。大多数蛋白质属于球状蛋白质,如血红蛋白、肌红蛋白、酶、抗体等。 2、纤维蛋白质 纤维蛋白质(fibrous proteins)分子对称性差,类似于细棒状或纤维状。溶解性质各不相同,大多数不溶于水,如胶原蛋白、角蛋白等。有些则溶于水,如肌球蛋白、血纤维蛋白原等 二、根据化学组成分类 根据化学组成可将蛋白质分为两类。 (一)简单蛋白质 简单蛋白质(simple proteins)分子中只含有氨基酸,没有其它成分。 1、清蛋白 清蛋白(albumin)又称白蛋白,分子量较小,溶于水、中性盐类、稀酸与稀碱,可被饱与硫酸铵沉淀.清蛋白在自然界分布广泛,如小麦种子中得麦清蛋白、血液中得血清清蛋白与鸡蛋中得卵清蛋白等都属于清蛋白。 2、球蛋白 球蛋白(globulins)一般不溶于水而溶于稀盐溶液、稀酸或稀碱溶液,可被半饱与得硫酸铵沉淀.球蛋白在生物界广泛存在并具有重要得生物功能。大豆种子中得豆球蛋白、血液中得血清球蛋白、肌肉中得肌球蛋白以及免疫球蛋白都属于这一类. 3、组蛋白 组蛋白(histones)可溶于水或稀酸。组蛋白就是染色体得结构蛋白,含有丰富得精氨酸与赖氨酸,所以就是一类碱性蛋白质。 4、精蛋白 精蛋白(protamines)易溶于水或稀酸,就是一类分子量较小结构简单得蛋白质。精蛋白含有较多得碱性氨基酸,缺少色氨酸与酪氨酸,所以就是一类碱性蛋白质。精蛋白存在于成熟得精细胞中,与DNA 结合在一起,如鱼精蛋白。 5、醇溶蛋白 醇溶蛋白(prolamines)不溶于水与盐溶液,溶于70%~80%得乙醇,多存在于禾本科作物得种子中,如玉米醇溶蛋白、小麦醇溶蛋白。 6、谷蛋白类 谷蛋白(glutelins)不溶于水、稀盐溶液,溶于稀酸与稀碱。谷蛋白存在于植物种子中,如水稻种子中得稻谷蛋白与小麦种子中得麦谷蛋白等。 7、硬蛋白类 硬蛋白(scleroproteins)不溶于水、盐溶液、稀酸、稀碱,主要存在于皮肤、毛