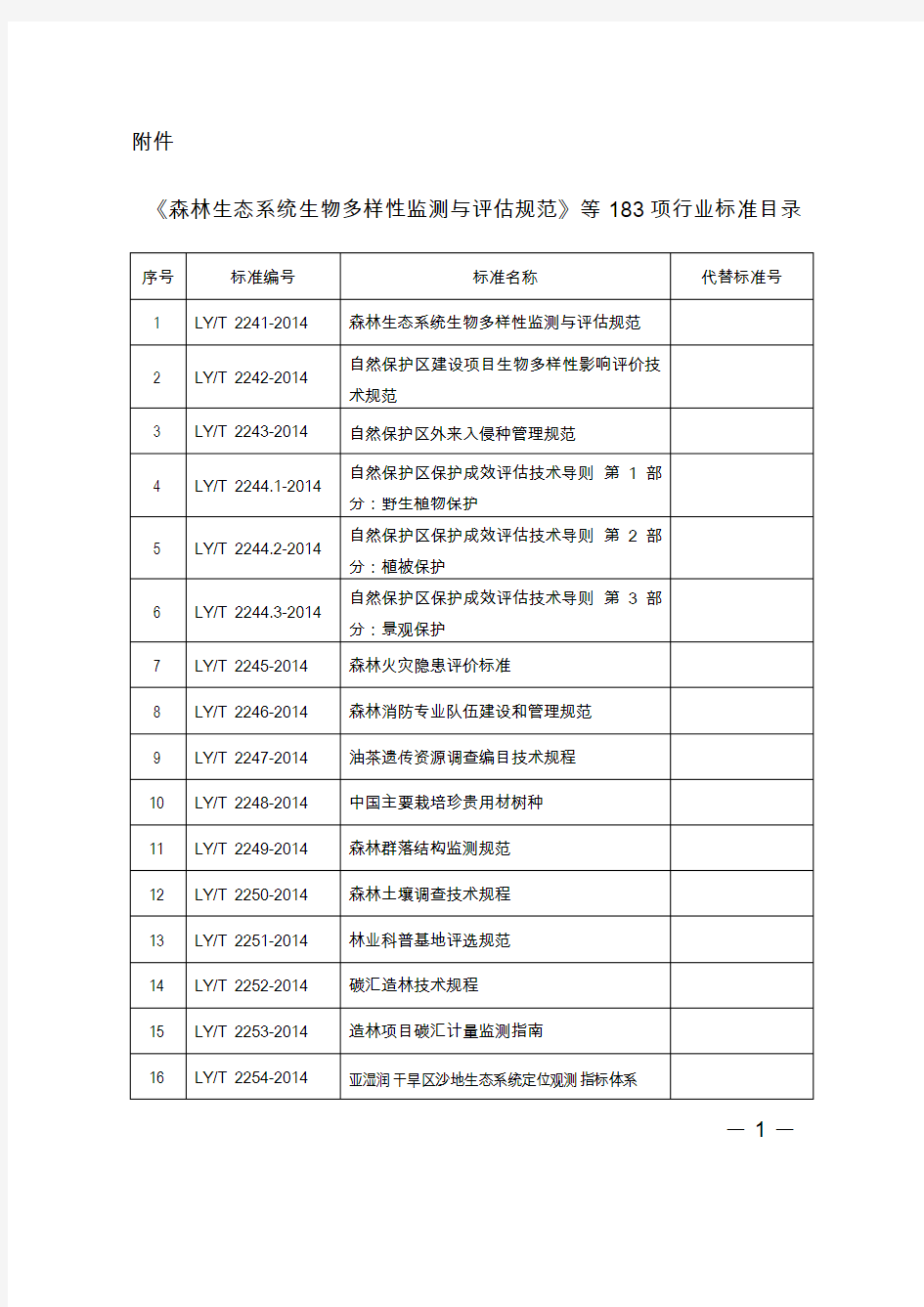

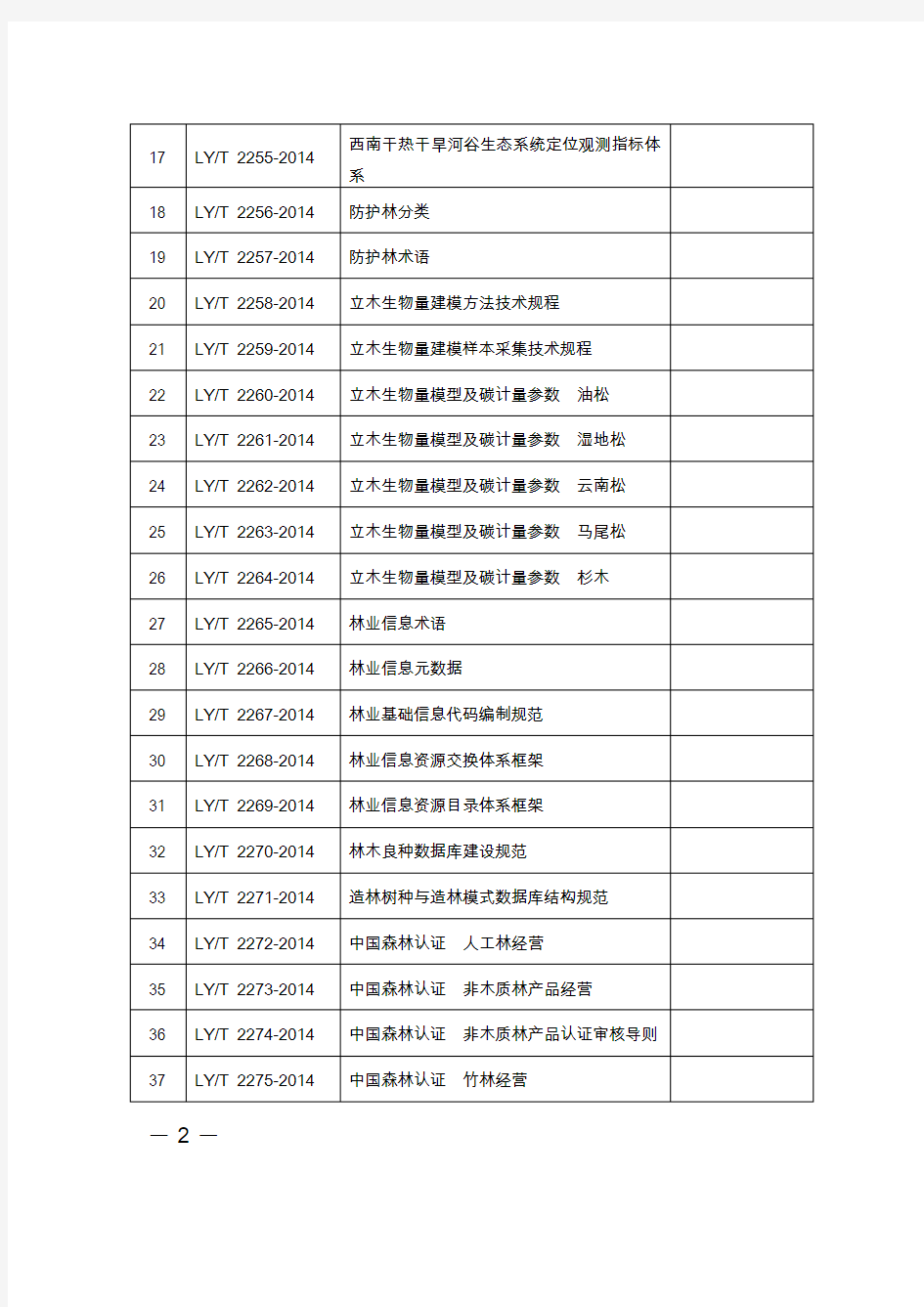

森林生态系统生物多样性监测与评价规范等183项行业标准

附件

《森林生态系统生物多样性监测与评估规范》等183项行业标准目录

—1—

—2—

—3—

—4—

—5—

—6—

—7—

浅析生物多样性对生态系统功能及其稳定性的影响

浅析生物多样性对生态系统功能及其稳定性的影响 摘要生物多样性和生态系统功能之间关系,是生态学和环境科学的热门话题。围绕这一主题,文章回顾了学术界不同的观点假说,说明了生物多样性对生态系统功能的影响,指出生物多样性与生态系统功能成一种正相关关系,生物多样性的丧失会极大的改变生态系统功能。此外,生物多样性对生态系统稳定性方面,多样性降低会导致生态系统稳定性下降。本文主要归纳整理了生物多样性对生态系统功能及稳定性的影响,并对对局部多样性、区域多样性及全球范围内生物多样性改变及其相应保护措施的研究及保护提出一些建议,通过保护生物多样性从而达到保护生态系统的目的。 关键词:生物多样性,生态系统功能,稳定性,保护 生物多样性是指一定时间和一定地区所有生物及其所在生态复合体的种类丰富度和相互间的差异性,是生态系统稳定性的基础;它通常有4个层次:遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性和景观系统多样性[1]。生物多样性发挥着极其重要的生态功能,生物多样性不仅为人类提供了食品、医药保健及多种多样的工业原料[2],而且在调节气候、涵养水源、保护土壤、固定能量、促进生物能源循环等生态系统功能方面的作用,是任何活动都无法替代的。随着近年来由于人为的或自然干扰的原因生物多样性在全球范围内骤减。 目前,物种消失的速度是人类出现前的成数百倍。生物物种的贫乏严重降低了生态系统的功能,而生态系统功能的恢复必须要改善生态环境从而提高生物多样性才能得到恢复和保持。本文归纳,探讨生物多样性对生态系统功能及其稳定性的影响的各类假说,进而为其保护提供理论支撑,指导未来保护方向。 1生物多样性与生态系统功能的关系 1.1生态系统功能 生态系统功能是指生态系统作为一个开放系统,其内部及其与外部环境之间,所发生的能量流动、物质循环和信息传递的总称;一般而言,生物多样性与生态功能呈现正相关关系,生物多样性的丧失,会改变生态系统功能[3-4]。数十年前年前,一些生态学家就提出,物种多样性丧失将导致生物化学过程中生态系统功能退化。显然,此种生物多样性-生态系统功能假说的动机出于物种保护考虑[5]。然而,生态学家们对物种多样性的丧失是或否会损害生态系统的功能和降低生态系统对人类的贡献,及生物多样性提高是否有利于其功能的而改善仍持有不同的观点。 1.2生物多样性对生态系统功能的影响 近半个世纪以来,物种在生态系统中的地位,生物多样性对生态系统功能的影响,归纳起来,有以下不同的假说:①多样性-稳定性假说[6]即随物种数量增多,系统内的生产力和恢复能力均呈现正相关。②冗余种假说[7]即最小物种数,具体指系统内存在可以维持其正常功能的物种数量,也可以理解成系统中有一定数目的关键种,生态系统的物种数目到一定程度后达到饱和。其他物种对生态系统的功能是冗余的。③不确定假说[8]即生态系统的功能随多样性的改变,单个物种也是处于动态平衡中,因而系统功能随多样性改变的剧烈程度和方向是无法完成预料的。④零假说[9]即生态系统中物种数目的减少和增加,对生态系统的功能没有影响,也可理解成系统对物种数量不敏感。⑤多样性—可持续性假说[8]即多样性高的生

《生态环境监测条例》全文及编制说明

附件1 生态环境监测条例 (草案征求意见稿) 2019年10月

第一章总则 第一条【立法目的】 为了加强生态环境监测管理,促进监测事业健康发展,推动生态环境质量改善,支撑生态环境保护和生态文明建设,依据《中华人民共和国环境保护法》等法律,制定本条例。 第二条【定义与适用范围】 在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域从事生态环境监测活动,适用本条例。 本条例所称生态环境监测是指依照法律法规和标准规范,对环境质量、生态状况和污染物排放及其变化趋势的采样观测、调查普查、遥感解译、分析测试、评价评估、预测预报等活动。包括对大气、地表水、地下水、海水、土壤、声、光、热、生物、振动、辐射、温室气体等环境要素质量的监测,对森林、草原、湿地、荒漠、河湖、海洋、农田、城市和乡村等生态状况的监测,以及对各类污染物排放活动的监测。 第三条【工作原则和目标】 生态环境监测实行依法监测、科学监测、诚信监测的原则。 从事生态环境监测活动,应当遵守国家法律法规及生态环境监测技术标准、规范和规程。

县级以上人民政府、有关企事业单位和其他生产经营者,应当保障生态环境监测活动的独立、公正,维护生态环境监测数据公信力和权威性。 第四条【地位与作用】 县级以上人民政府组织实施的生态环境监测工作是服务于国民经济、社会发展和人民生活的基础性公共事业。 县级以上人民政府应当将生态环境监测事业纳入同级人民政府编制的国民经济和社会发展规划,所需经费纳入同级人民政府财政预算,保障生态环境监测工作正常开展。 县级以上人民政府应当支持和鼓励社会生态环境监测机构参与生态环境监测活动,推进生态环境监测服务社会化、制度化、规范化。 第五条【管理体制与部门职责】 国务院生态环境主管部门负责建立健全生态环境监测制度,制定生态环境监测标准规范,对生态环境监测统一监督管理。 国务院自然资源、农业农村、林草、交通运输、住房城乡建设、卫生健康、气象等部门依照法律法规和国务院规定的职责分工,按照统一的生态环境监测标准规范,组织实施本部门职责范围内的相关监测活动。 县级以上地方生态环境主管部门对本行政区域生态环境监测实施统一监督管理。

生态期末名词解释生物多样性生物体及其所生活的生态系统的多种

生态期末名词解释 生物多样性: 生物体及其所生活的生态系统的多种变化。包括不同物种的多样性(物种多样性),物种内部基因的多样性(基因多样性),生态系统内和生态系统间相互作用的多样性(生态系统多样性)。区域(γ)多样性: 是不存在生物传播障碍的一个地理区域的所有栖息地中观察到的物种总数。 局域(α)多样性: 是同质栖息地的一个小面积内的物种数。 β多样性: 是指一个栖息地到另一栖息地之间物种的差异或变化 物种库: 一个物种源区域中所有物种的整体,一个岛屿或栖息地的定居物种就来源于物种库。 生态位: 一个个体或物种能够生存和繁殖需要的环境条件和资源质量的范围。 基础生态位: 一个物种在无别的竞争物种存在时所占有的生态位。 实际生态位: 考虑竞争的存在后,物种实际占据的生态位;小于食物和物理因素决定的基础生态位。 物种拣选: 由于物种对条件的耐受性、对资源的需求或与竞争者和捕食者的相互作用,局部群落中区域物种库对物种的约束。 生态释放: 当种间竞争减弱时,一个物种就可以利用那些以前不能被它利用的空间,从而扩大自己的生态位。由于种间竞争减弱而引起的生态位扩展就称为生态释放。 中度干扰假说: 由于早期和晚期的演替物种的共存,物种多样性在具有中等强度物理干扰的栖息地中最大的观点。 害虫压力假说: 认为个体拥挤在亲体附近时,使许多被不同有害动物所攻击的物种共同生活在一起,因此对于有害动物和病原体的侵袭很脆弱的观点。 生物多样性平衡理论:见专题 特有种: 仅分布于某一地区或某种特有生境内,而不在其他地区自然分布的物种。 背景灭绝: 人类出现之前的灭绝。 大量灭绝: 生物区系的一大部分突然消失,据认为,其引起的原因可能是环境灾变,如流星的影响;巨大的大量灭绝出现在二叠纪末和白垩纪。 人为灭绝: 是由于人类引起的灭绝,其受影响的类群数、影响到全球范围和源于自然灾害,这些与大量灭绝相同。 生态灭绝:? 由于一些野生动物数量太少,种群过小,遗传变异性丧失,不仅对生态环境影响甚微,自身

森林监测系统的制作流程

本技术介绍了一种森林监测系统,属于森林管理技术领域。本技术的森林监测系统,通过服务器、火灾探测系统、图像采集系统、人机操作模块、虫害监测模块和预测分析木块进行完整地对森林进行监测。本技术中火灾探测系统通过RFID读卡器,利用设备控制接收光焰的受光部,实现对火灾进行远程控制,显示在视频图像上产生光源图像,然后采集图像照亮物体表面,增强人眼的可视范围。本技术的火灾预测准确率为92.1%~93.6%,相比较于对比例提高34.85%~37.04%,虫害预测准确率为91.8%~92.9%,相比较于对比例提高30.40%~31.96%,经济效益显著。 技术要求 1.一种森林监测系统,包括服务器、火灾探测系统、图像采集系统、人机操作模块、虫害监测模块和预测分析木块,其中,服务器保存有环境监测的信息,针对用户组的用户端生成并发送环境监测任务信息中的采样任务信息,其特征在于: 所述火灾探测系统:利用一个或多个RFID读卡器,将其布置在具有系统设施内以读取一个或多个RFID 标签,RFID读卡器连接于探测器,用于控制接收光焰的受光部,从采集到的视频图像中提取烟雾特征 参数,然后对烟雾特征参数进行匹配统计分析; 所述图像采集系统包括图像源、采集卡、显示屏、图像传感器和至少两台摄像机,所述图像源用于产生源图像,通过采集卡采集图像源,采集到的图像源显示在显示屏上,图像源与显示屏一体成型,图像传感器能够检测到辐射光源的阵列表面,以摄像机关联可以采集所述图像区域照亮物体表面; 所述人机操作模块用于用户登录,输入待监测点的基本数据和控制命令,用户在登录前注册基本信息,包括姓名、身份证和手机号的信息,用户在登录后进行实名认证和微信支付认证,关联小程序,用于实施监测用户的位置信息; 所述虫害监测模块用于对害虫进行识别,根据识别结果判断是否有虫害,采集植物受到病虫害时的图像特征,植物受到病虫害之后的每个时间段的图像特征,以及植物受到病虫害已经死亡的图像特征和未受到病虫害的图像特征,这些图像特征反应在虫害监测模块上,该模块与服务器相连接,将病虫害监测数据发送至云服务器,然后虫害状况评级数值的比例,确定大范围的虫害状况量化评级; 所述预测分析模块:登录人机操作模块,将火灾监测系统、图像采集系统和虫害监测模块的数据反馈到预测分析模块,对数据进行分析后将其发送到服务器终端进行统计。 2.根据权利要求1所述的一种森林监测系统,其特征在于所述人机操作模块用户在登录时会返回唯一的token,客户端则保存登录token,并将token存入共享内存和数据库,同时对token进行时效性检查。 3.根据权利要求1所述的一种森林监测系统,其特征在于所述token的返回状态码为280。

知识点16 生态系统和生态环境

知识点16 生态系统和生态环境 1.(2019·全国卷Ⅱ·T6)如果食物链上各营养级均以生物个体的数量来表示,并以食物链起点的生物个体数作底层来绘制数量金字塔,则只有两个营养级的夏季草原生态系统(假设第一营养级是牧草,第二营养级是羊)和森林生态系统(假设第一营养级是乔木,第二营养级是昆虫)数量金字塔的形状最可能是( ) A.前者为金字塔形,后者为倒金字塔形 B.前者为倒金字塔形,后者为金字塔形 C.前者为金字塔形,后者为金字塔形 D.前者为倒金字塔形,后者为倒金字塔形 【解析】选A。题目要绘制的是数量金字塔,夏季草原生态系统的第一营养级是牧草,第二营养级是羊,牧草的数量远远大于羊的数量,所以两者的数量关系符合金字塔形;森林生态系统第一营养级乔木的数量不如第二营养级昆虫的数量多,一棵乔木树上往往有许多昆虫,所以两者的数量关系最可能为倒金字塔形。 2.(2019·江苏高考·T15)我国生物多样性较低的西部沙漠地区生长着一种叶退化的药用植物锁阳,该植物依附在另一种植物小果白刺的根部生长,从其根部获取营养物质。下列相关叙述正确的是 ( ) A.锁阳与小果白刺的种间关系为捕食 B.该地区生态系统的自我调节能力较强,恢复力稳定性较高 C.种植小果白刺等沙生植物固沙体现了生物多样性的间接价值 D.锁阳因长期干旱定向产生了适应环境的突变,并被保留下来 【解析】选C。锁阳叶退化,从小果白刺的根部获取营养物质,二者为寄生关系,A项错误;西部沙漠地区的生物多样性较低,自我调节能力较差,由于环境条件恶劣,恢复力稳定性也较低,B项错误;沙生植物可以防风固沙,维持生态平衡,属于间接价值,C项正确;变异是不定向的,自然选择是定向的,D项错误。 3.(2019·北京高考·T5)为减少某自然水体中N、P含量过高给水生生态系统带来的不良影响,环保工作者拟利用当地原有水生植物净化水体。选择其中3种植物分别置于试验池中,90天后测定它们吸收N、P的量,结果见下表。 结合表中数据,为达到降低该自然水体中N、P的最佳效果,推断应投放的两种植物及对该水体的生态影响是( )

物联网智能环境监测系统

《传感器与物联网技 术》 综合报告 题目:智能环境与物联网技术 专业: 学号: 姓名: 提交日期:二О一六年六月 摘要

环境与所有人的日常生活都息息相关,而物联网技术也随着计算机技术,信息技术,以及智能技术的发展越来越多的开始被应用到我们的日常生活中来。本文主要针对物联网技术应用到环境监测中的相关问题进行了分析与探讨。 智能环境利用各种传感器技术,移动计算,信息融合等技术对空气环境,海洋环境,河,湖水质,生态环境,城市环境质量进行全面有效地监控,通过构建全国各地环境质量的检测实现对全国范围内的环境进行实时在线监控和综合分析,建立全国性的污染源信息综合管理系统,为采取环境治理措施和污染预警提供更客观,有效的依据。 关键字:智能环境物联网技术传感器

目录 1引言 (4) 1.1 物联网简介 (4) 1.2智能环境研究的目的和背景 (4) 2需求分析 (4) 2.1智能环境功能需求分析 (5) 2.2各子系统需求分析 (5) 2.2.1大气污染监测子系统需求分析 (5) 2.2.2海洋污染监测子需求分析 (5) 2.2.3水质监测子系统需求分析 (5) 2.2.4生态环境检测子系统需求分析 (5) 2.2.5城市环境检测子系统需求分析 (5) 2.3其他非功能需求分析 (6) 2.3.1可靠性需求 (6) 2.3.2开放性需求 (6) 2.3.3可扩展性需求 (6) 2.3.4安全性需求 (6) 2.3.5应用环境需求 (6) 3详细设计 (6) 3.1各环境监测子系统解决方案 (6) 3.2智能环境监测系统结构图 (5) 3.2.1各子系统环境监测拓扑结构图 (6) 4结论 (12) 参考文献 (13)

生态系统的多样性

生态系统的多样性 作者山西临汾屯里中学杨录梅 1.生态系统的概念及其规律 生态系统是指生物群落与无机环境的综合体。在综合体中进行着物质循环和能量流动。它包括四个组成部分,非生物物质和能量、生产者、消费者、分解者,它们通过物质循环和能量流动过程,彼此紧密地联合起来,其中光能生产者分解者是任何生态系统都不能缺少的最基本的成分,生产者----植物在生态系统中起主导作用。 在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成一种联系叫食物链。在复杂的生态系统中,个食物链互相交叉形成复杂的营养关系叫食物网。 生态系统是长期历史发展的结果,通常处于相对稳定状态,具有自动调节能力,即在一定范围内,能忍受改变的条件,并能自动调节、修补或建造自己去适应改变了的环境,从而形成新的平衡状态,推动了生态系统的变化发展,这就是生态系统的反馈。生态系统结构简单,反馈能力小,结构复杂,反馈能力大。 2.生态系统的多样性概念 生态系统的多样性是生态系统的一个重要生物学特征,它是指生竟的生态复杂性和物种多样性,包括两方面的内容,即生态系统多样性和物种多样性。

由于太阳对地球表面的辐射强度不均等,地球表面地理环境不同而形成大小不同、形态多样的多样化生态系统。例如,生物圈是地球上最大的生态系统,它可以分为海洋、陆地生态系统两大类,陆地生态系统又可以分为草原生态系统、各种类型的森林生态系统、荒漠生态系统等等。总的来说,高度多样化的生态系统分布地球的各个位置,它们能使营养物质不同程度的得以循环,作为能量的载体使之单向流动,从而对人类的幸福作出不同程度的贡献 物种多样性主要指生态系统内各个营养层次物种的多样性。绿色植物是生态系统的主要成分,它的多样性是生态系统多样性的基础。植物的多样性为草食性动物提供各种食物,从而草食性动物能够进一步繁荣;繁荣的草食性动物又为肉食性动物提供了繁荣的条件;植物、草食性动物、肉食性动物的繁荣更进一步促进了分解者的繁荣。因此,作为多样性程度决定生态系统中物种多样性程度。 不同生态系统,物种多样化程度不同,它服从于地域分布规律。地理纬度不同,太阳辐射量不同,形成不同的热量带;同一热量带内经度不同,距离海洋远近不同,水分状况不样。一一般来说,离赤道、海洋愈远,生态系统物种愈少。就我国来说,纬度愈高经度愈低,生态系统中物种愈少。例如,离海洋很远的荒漠生态系统,物种的多样化程度低,净初级生产量约为0——10克/米2/年;而热带雨林生态系统,物种的多样化程度高,净初级生产量为1000—5000克/米2/年. 物种多样性还指地球上生命有机体的多样化。它既包括多样化

森林生态环境监测系统架构

森林生态环境监测站系统架构 文/北京方大天云科技有限公司 FAMEMS-ST森林生态监测站是针对森林生态系统典型区域内的风、温、光、湿、气压、降水等常规气象因子进行系统、全天候连续监测的自动气象站。用于测量林内梯度分布特征相关的气候因子,测量不同森林植被类型的小气候差异,研究各种类型小气候的形成过程的特征及其变化规律等相关研究工作。为森林生态研究相关部门对森林下垫面的小气候效应及其对森林生态系统的影响提供数据支持。 系统内容 FAMEMS-ST森林生态监测站是依据森林气象学与《森林生态系统长期定位观测方法》规范设计的一款综合生态监测站。支持多种传感器组合搭配的形式,无线/P2P/卫星通讯等多种通讯方式传输,观测要素包括:梯度风速风向、温度、湿度、土壤水势、光和有效、地表及地下水位、太阳辐射、气体浓度、林木生长状态、树茎、冠层等要素。该站主要观测梯度分布包括:地上四层为冠层上3m、冠层中部、距地面 1.5m 和地被层,地下四层为地面以下5cm、10cm、20cm、40cm。该站可通过电缆连接数据采集器的通信口和PC 机,可查看数据采集器内存中的数据文件。数据可存储在SD 卡中,通过直接读取SD 卡,或通过Ethernet,采用FTP 或Http查看数据,也可通过GPRS远程传输数据到用户端。 系统指标

工作环境:-50~+50℃、0~100%RH 可靠性:平均无故障时间>5000小时 防护等级:IP65 采集通道:模拟通道和数字通道可扩展 通讯方式:有线传输、GPRS无线传输 操作系统:嵌入式、智能可编程 电源:220VAC或太阳能 功能特点 监测多种气象环境因子及空气和水环境因子 提供长期连续的准确生态气候变化数据 太阳能供电,可在野外各种环境下使用 可连接信息显示屏 数据存储量大,可无线或有线传输数据 典型应用 森林生态研究监测系统 森林小气候监测系统 森林生态保护及恢复研究 生态产业监测系统 科研基地生态研究系统 土壤土质研究系统 系统组成 传感器:梯度风速风向+温度+湿度+土壤水势+光和有效+地表及地下水位+太阳辐射+气体浓度+林木生长状态+树茎+冠层

中国森林生态系统定位监测指标体系-中国林业科学研究院

石漠化治理监测与评价 规范 编制说明 石漠化治理监测与评价规范课题组 2017年3月31日

一、工作简况(包括任务来源、协作单位、主要工作过程、标准主要起草人及承担的工作) 编制《石漠化治理监测与评价规范》标准的任务来源于国家林业局科学技术司。起草单位为中国林业科学研究院荒漠化研究所。 项目下达后,起草工作组成员认真查阅了国内外有关岩溶石漠化治理及生态系统定位观测等相关技术文件,结合我国国情和站情进行分析,构建编制我国西南岩溶石漠化治理监测与评价规范的总体框架,并进行任务分工,签订相关执行协议,明确起草工作组成员的责任和完成任务的时间。 《石漠化治理监测与评价规范》的初稿完成后,按照标准制定的要求,向我国长期从事石漠化治理的地方相关部门、科研院所和大专院校水土保持效益监测与评价研究的专家以及从事标准研制的专家发放了征求意见稿。针对专家意见,起草工作组一一进行认真讨论,在此基础上,对初稿进行修改补充和完善,形成送审稿。 标准主要起草人及承担的工作: 周金星:项目总负责人。起草石漠化治理监测与评价规范的总体框架,修改完善《石漠化治理监测与评价规范》。 崔明、刘玉国:起草和修改编制说明及具体标准条款,编写气象、水文、土壤和生物等4部分观测指标,征求专家意见,并进行项目组织协调,准备相关报批材料,修改完善《石漠化治理监测与评价规范》。 郭红艳、秦伟、单志杰、殷哲、李柏:协助编写和修改完善具体标准条款。 二、标准的编制原则和标准的主要内容(如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等)及其论据(包括试验、统计数据)。修订标准时,应增列新旧标准主要技术指标的对比。 1、标准的编制原则 (1)系统性和完整性:在指标选定时,应保证指标体系的系统性和完整性,将各个指标按系统论的观点进行全面考虑,构成完整综合的监测与评价指标体系。石漠化治理监测与评价包括工程实施及政策执行情况、生态效益、经济效

生物多样性和陆地生态系统功能对全球气候变化的响应

生物多样性和陆地生态系统功能对全球气候变化的响应 王清涛1李新蓉2 (新疆农业大学1、林学与园艺学院,2、草业与环境科学学院乌鲁木齐830052 )摘要:生物多样性是人类生存的重要资源,也是人类赖以生存和持续发展的物质基础。人类活动引起的土地利用、气候变化、大气CO2浓度增高和氮沉降加剧等使得生物有机体的性状、种间关系、分布格局与生物多样性发生改变,进而影响生态系统过程和功能,并最终威胁到人类的生存。本文系统阐述了国内外生物多样性研究及生物多样性保护的方法和成果,并结合我国在该研究领域已有的研究成果和存在的问题,对我国的生物多样性研究和生物多样性保护进行了展望,以求对生物多样性研究和生物多样性保护有更大的研究进展。关键词:生物多样性;陆地生态系统;气候变化;生物多样性保护; 英文摘要:Biodiversity is the important resources to human survival,also is the material base Of human survival and development. The land use, climate change, atmospheric CO2 concentration increased nitrogen and deposition intensified is caused by human activity,make the organisms character, the kind of relationship between the distribution pattern and biodiversity, change, further influence ecological system process and function, and ultimately threaten the survival of mankind. This paper introduced the biodiversity protection methods and results of the domestic and foreign biodiversity research. and with China's in this field of the existing research results and the existing problems and prospects for China's biodiversity research and biological diversity protection. In order to research on biodiversity and biodiversity protection more research progress. Key words:Biological diversity;terrestrial ecosystem;climate change;Biodiversity Conservation 0引言:生物多样性的概念及其价值 生物多样性(biological diversity或biodiversity)是生物及其与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和,包括数以百万计的动物、植物、微生物和它们所拥有的基因以及它们与其生存环境形成的复杂的生态系统,是生命系统的基本特征.生命系统是一个等级系统(hierarchical system),包括多个层次或水平:基因、细胞、组织、器官、种群、物种、群落、生态系统、景观.每一个层次都具有丰富的变化,即都存在着多样性.但理论与实践上重要,研究较多的主要有基因多样性(或遗传多样性)、物种多样性、生态系统多样性和景观多样性[1]。生物多样性包括不同的水平,每个水平的多样性都有各自的特点,很难用统一的方法和标准予以测度.物种丰富度(species richness)可以用于物种水平的多样性,即用一定面积内的物种数目表示.更精确的方法是考虑物种之间的关系,即测度分类学多样性(taxonomic diversity)

森林生态环境监测与效益评价

森林生态环境监测与效益评价 首先介绍森林生态环境监测方法,监测指标确定的原则和指标内容;阐述了森林生态环境效益评价的指标体系和4种方法,重点介绍计量经济评价的方法和步骤。另外,还简述了森林生态效益补偿方法和补偿机制。 对森林生态环境进行监测,阐明森林生态系统的结构与功能以及森林与环境之间相互作用机制,可为森林的合理经营,并进行宏观调控,实现人类生态环境与经济协调发展提供理论依据; 另一方面,将监测结果应用于森林生态环境效益评价,对森林生态效益进行科学计量和评价,对于制定合理的环境政策和社会经济发展规划具有十分重要的战略意义。 1森林生态环境监测方法 森林生态环境监测是运用可比的方法,在时间或空间上对特定区域范围内森林生态系统或生态系统组合体的类型、结构和功能及其组成要素等进行系统地测定和观察的过程,监测结果可用于森林生态环境评价,为合理利用森林资源、改善生态环境提供决策依据。 鉴于森林生态系统在空间结构上的复杂性,时间序列上的多变性,生长发育过程的周期性和环境反应的滞后性等特点,森林生态环境的监测方法很多,主要包括以下几种: (1) 定位监测和半定位监测方法。 ①定位监测:在一定的区域内,选择有代表性的森林生态环境类型,设固定监测点,进行长期地、 系统地、连续地观测与研究。 ②半定位监测:相对于定位监测而言,通常由于人力、财力等方面的限制,定位观测站数量有限, 对于一些特殊的森林生态系统类型进行相对短期的、不连续的观测和研究,作为对定位观测站的补充。 (2) 宏观监测、微观监测、重点地区监测和典型区域监测。 ①宏观监测:研究地域至少应该在区域生态范围之内,最大可扩展到全球。 宏观监测以原有的自然本底图和专业数据为基础,采用遥感技术和生态图技术,建立地理信息系统(GIS)。其次,也采取区域生态调查和生态统计的手段。 ②微观监测:研究地域最大可包括由几个生态系统组成的景观生态区,最小也应代表单一的生态 类型。 微观生态监测以大量的生态监测站为基础,以物理、化学或生物学的方法对生态系统各个组分提取属性信息。 ③重点地区监测:对重点预防防护区、重点治理区、重点监督区进行水土流失类型、强度、分布、 面积、治理程度、治理效益与动态变化进行监测。 ④典型区域监测:如对泥石流、滑坡、崩岗、汛期等进行监测预报。 (3)定期监测、日常监测和专项监测 ①定期监测:在已有土地变更调查的基础上,扩充、完善土地利用分类体系,开展每年一次的资 源与生态环境变更调查,全面监测资源与生态环境变化;利用遥感手段,定期监测重点地区(尤其是国家级监测区域)资源与生态环境变化,并核查资源与生态环境监测数据的详实性。 ②日常监测:随时监测有关洪水、违法用地、毁林砍伐、毁草开荒、乱占滥用土地等突发事件。 ③专项监测:在国家重点生态环境建设地区进行资源与生态环境时空变化的监测,主要包括黄河 上中游地区、长江上中游地区、风沙区、草原区等。 2 森林生态环境监测指标与内容 我国地域辽阔,自然地理条件差异极大,森林生态环境类型复杂多样,不同的森林生态系统都有

农业生态系统的物种多样性

农业生态系统的物种多样性 农业生态系统包括:已经建立的和被改良过的耕地、园林(果园)、葡萄园、森林公园的树林、水土保持林、农田林带、弃耕地、改良过的草地等等植被生态系统。在国家国土面积的一半左右作为农业用地使用,其中大部分面积被草地所占(草地面积最大)。农业生态系统的总面积为:272.4900万公顷总面积,其中耕地面积占222.100万公顷。耕地面积中,包括182.800万公顷的草地;31.900万公顷的耕地面积;5.0500万公顷的割草地面积;2.800万公顷的弃耕地。灌溉耕地面积为2.300万公顷,该灌溉农田提供农业总生产量的30%的农产品。但是目前实际灌溉的面积为1.300万公顷面积的耕地。其他耕地因为农田的次生盐渍化、农田灌溉系统的老化、水分缺乏或者没有灌溉水、土壤结构的破坏或恶化、组织管理措施的缺乏,特别是缺乏经费和农业物资和科学技术等等原因没有被利用。 在,由于农田的粗放耕作和所有的自然景观地带都被改造(改造大自然),近10年来,生态环境状况越来越恶化了。 所有土地的被开垦,由于过度放牧荒漠草地的退化,大部分大型河流的所有支流的调节水利(径流的调节),特别是在南部水域地区,由于储备植物资源的粗放利用、乱砍森林资源和无节制的开垦土地资源等等原因使植物资源的枯竭(植物种类的贫瘠化),土地被化学物质污染和核污染等等原因引起了大部分区域的生物资源系统的(生态系统的)的被破坏和恶化。 生态系统的特征是在很大程度上是自然生态系统被破坏,从而能够引起生物圈的稳定性的被破坏,丧失生物圈的功能,从而影响人类生存环境。非常尖锐的问题是土地的荒漠化。主要原因是人类活动的影响,自然的环境的被污染和人类的贫穷问题,同时没有确定需要保护的自然生态系统的面积问题。已经明确指出了生物资源的枯竭和生态系统的退化已经占到66%的比列(占国土面积的66%)。特别是在沙漠和草原地带,由于开垦土地和过渡放牧。 根据已经掌握的数据,国土面积的75%处在生态系统平衡被破坏的状态,生态稳定性被破坏了。由于水资源的缺乏和不合理的利用,被沙漠化的面积达到了3000万公顷,盐渍化和盐碱地面积达到了9300万公顷。由于人类活动的影响生态系统的功能原来越变弱。由于受到人类活动的影响,草地生态系统被大面积的

互联网+林业智慧林业监控系统解决方案

智慧林业系统解决方案

目录 1智慧林业如何理解 2智慧林业如何构建 3智慧林业如何管理 4智慧林业视角

生态建设与保护 注:荒漠化和沙化严重;野生动物安全;超限额采伐、乱占林地、毁林开垦。营造林 重点生态工程 天然林资源保护工程 退耕还林工程 京津风沙源治理工程 三北及长江流域等防护林体系建设工程

林业产业安全和管理 注:管理难,事故多,信息孤岛,研究困难,舆论压力大干鲜果品、茶药材以及林业食品等 锯材、人造板等木材加工及木竹制品制造业林业旅游和休闲服务业 课题研究

森林火灾现状 林业火灾2010年数据2011年数据2012年数据 火灾次数772455503966 伤亡人数1089121受灾面积(公顷)458022695013900 注:数据来源国家林业局官方网站

国家及地区政策 ?二○○一年十二月十六日国家林业局印发《关于违反林业资源管理规定造成林业资源破坏的责任追究制度的规定》和《关于破坏林业资源重大行政案件报告制度的规定》 ?发布了《全国林业信息化建设纲要》及其指南。召开了首届全国林业信息化工作会议,确立了“加快林业信息化,带动林业现代化”的基本思路,举办了首届全国林业信息化高峰论坛、林业信息化成果展,设立了林业信息化标识。 ?3月25日,《全国林业信息化发展“十二五”规划》(2011-2015年)正式印发。《规划》明确了林业信息化的建设重点:一业务系统建设,包括林业资源监管系统建设工程、林业灾害监控与应急系统建设工程。二是支撑系统建设,包括应用支撑平台建设工程、运维系统建设工程。三是基础建设,包括标准规范建设工程、信息资源规划和数据库建设工程、国家卫星林业遥感系统建设工程、网络及运行环境建设工程、安全系统建设工程。 ……

生态环境监测复习要点

第一章 1.生态环境:生态环境是指由生物群落及非生物自然因素组成的各种生态系统所构成的整体,主要或完全由自然因素形成,并间接地、潜在地、长远地对人类的生存和发展产生影响。生态环境的破坏,最终会导致人类生活环境的恶化。 2.生态环境监测:通过对影响生态环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势的过程。 3.生态环境监测的目的: (1)根据生态环境质量标准,评价生态环境质量 (2)根据生态系统的情况,决定管理对策 (3)根据污染分布情况,追踪寻找污染源,为实现监督管理,控制污染提供依据 (4)收集本底数据,积累长期监测资料 (5)为保护人类健康、保护环境、合理使用自然资源、制订环境法规、标准、规划等服务。 4.环境监测:是指测定代表环境质量的各种标志数据的过程。即通过物理测定、化学测定、仪器测定和生物监测等手段,有计划、有目的地对环境质量某些代表值实施测定的过程。 5.环境监测的内容: (1)物理指标的测定。包括噪声、振动、电磁波、热能、放射性等水平的监测。 (2)化学指标的测定。包括各种化学物质在空气、水体、土壤和生物体内水平的监测。 (3)生态系统的监测。主要监测由于人类活动引起的生态系统的变化。如乱砍滥伐森林或草原和过度放牧引起的水土流失及土地沙化,二氧化碳和氟氯烃的过量排放引起的温室效应和臭氧层破坏等。 6.环境监测的分类 (1)环境监测按其目的,可以分类以下三类: ①研究性监测。主要是研究确定从污染源排出的污染物的迁移变化趋势和发展规律,以及对人体和其他生物体的影响和危害程度等。

②监视性监测,亦称常规监测。主要是对在不同功能区内的水、气等环境要素,进行长期的定点、定期监测,从而了解和掌握环境污染情况,评价治理效果和判断环境质量的好坏。 ③特定目的的监测。主要是指污染事故的监测和污染纠纷的仲裁监测。前者为污染事故的判断和处理提供监测服务;后者为解决污染纠纷提供技术依据。 (2)环境监测按其对象,可以分为以下两类: ①环境质量监测。由环境监测机构通过对环境中各项要素进行经常性的监测,掌握环境质量状况及其发展趋势,并编报各种环境监测报告和环境质量报告。 ②污染监督监测。对污染源的监督管理。 (3)还可按污染物存在的空间分类,分为大气监测、水质监测 和土壤监测等。 7.环境监测的三项任务: (1)环境质量监测方面:系统掌握和提供环境质量状况及发展趋势。 ①在全国各个地区科学地分布环境监测站点和网络,按照统一规定的方法和规范,对各个环境要素进行连续地或者定期地监测; ②结合污染源监测,对环境监测数据进行综合分析,提出全国、地区和特殊环境区域的环境质量变化趋势,以及改善环境质量和防治污染措施的建议。 (2)污染监督监测方面:为环境管理提供技术支持和服务。 ①对污染源进行宏观调查,建立污染源档案; ②对污染源进行现场监测;或者核对排污单位测试的数据; ③对新建、扩建、改建和技术改造工程项目的污染治理装置进行验收和监测,为执行各种环境法规、标准,开展环境管理工作提供准确、可靠的监测数据和资料; ④对污染事故和污染纠纷进行监测,为追究污染者的法律责任以及解决污染纠纷提供技术依据。 (3)环境科研和服务监测方面 ①开展以科研为主要目的的监测,为提高环境监测水平开展研究工

生物多样性及其生态系统功能

论文名称:生物多样性及其生态系统功能 学院:生命科学学院 学号: 姓名: 生物多样性及其生态系统功能 摘要:生物多样性是指所有的植物、动物和微生物及其所构成的生态系统,以及物种所在的生态系统中的生态过程,通常包括三个水平,即遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。总结而言,生物多样性的形成是地球生命经过几十亿年发展进化的结果。也正是生物多样性的形成为人类生存提供了物质基础,而且在维持自然平衡等方面也起着不可替代的作用,是人类社会可持续发展的生存支持系统。但是,近年来,由于人口增长和人类经济活动的加剧,致使生物多样性受到了严重的威胁。本文主要阐述生物多样性的形成机制,生物多样性与生态系统的功能的关系以及我们应该如何保护生物多样性三个问题。 关键词生物多样性生态系统功能物种形成机制生态系统服务价值保护对策 1 生物多样性形成机制 1.1生物多样性的概念 生物多样性(biodiversity)实际上是一个具有进化意义的概念。经研究,广泛认同的 一个定义是由学者马克平等(1993)给出的:生物多样性是指地球上所有的动物、植物、 微生物和他们所拥有的基因以及他们与其生存环境形成的复杂的综合体,包括动物、植物、

微生物和他们所拥有的基因以及他们与其生存环境形成的复杂的生态系统。可以看出,生物多样性内涵丰富,包含了多个层次和水平。生物多样性是生命系统的基本特征,而生命系统是一个等级系统,包括多个层次或水平——基因、细胞、组织、器官、种群、物种、群落、生态系统,每个层次都存在着多样性。而研究众多,意义比较重大的主要是基因多样性,物种多样性和生态系统多样性。其中,基因多样性是基础,是保证物种进化的动力。而物种多样性则是基因多样性的载体,物种消失,也就不存在基因多样性了。多样的物种与多变的环境又构成了多样的生态系统。 1.1.1遗传多样性 遗传多样性是指种内基因的变化,包括种内显著不同的种群间和同一种群内的遗传变异,也称为基因多样性(刘红梅,2001) ,指地球上生物个体中包含的遗传信息之总和(宋丁全,2004)。遗传多样性主要包括3个方面,即染色体多态性,蛋白质多态性和DNA多态性。 1.1.2物种多样性 物种多样性(species diversity)是生物分类基本单位,是指地球上动物、植物、微生物等生物类的丰富程度。物种多样性包括两个方面: 一是指一定区域内的物种丰富程度,主要从分类学、系统学和生物地理学角度对一定区域内物种的状况进行研究; 其二是指生态学方面的物种分布的均匀程度可称为生态多样性或群落物种多样性(蒋志刚,1997) 。物种多样性也是衡量一定地区生物资源丰富程度的一个客观指标。 1.1.3生态系统多样性 生态系统由植物群落、动物群落、微生物群落及其生境的非生命因子( 光、空气、水、土壤等) 所组成。从结构上看,生态系统主要由生产者、消费者、分解者所构成。生态系统的多样性主要是指地球上生态系统组成、功能的多样性以及各种生态过程的多样性,包括生境的多样性、生物群落和生态过程的多样化等多个方面。生境主要是指无机环境,如地貌、气候、土壤、水文等。生境的多样性是生物群落多样性甚至是整个生物多样性形成的基本条件。生物群落的多样化可以反映生态系统类型的多样性,主要指群落的组成、结构和动态(包括演替和波动) 方面的多样化。 1.2生物多样性现状 生物多样性的分布格局受到诸如地形,气候和环境局部变化等多种因素的影响。在全球范围内,就生物多样性而言,分布是不均匀的,生物多样性由热带向极地减少。南极仅生长着两种开花植物:青草及漆姑草。而热带地区的亚马逊雨林地区,物种数目之多以至于从来没有人知道具体数目。另外,分布于热带地区的珊瑚礁、大型热带湖泊和深海、热带干性生境(如落叶、灌丛、草地和沙漠)以及“地中海气候”类型区域(如南非、加利福尼亚南部、澳大利亚西南部的灌丛)的物种数量也极为繁多。湿地因为水的存在,也成为各纬度带物种多样性最丰富的生态系统类型之一。 1.3生物多样性的形成机制 关于生物多样性的形成机制 (1)国内有的几种假说 突变选择、新种效应、生态位多样性假设、与生态位相关的竞争假说、环境变异假说、渐次变化时间假说、干扰假说、面积假说、生产力假说、综合作用假说(蒋有绪,1998)、资源平衡假说(Braakhekkeet al.,1999)、竞争平衡理论(Huston,1994)、中等干扰理论(Hacker et al.,1997;1999)。 实际上,平衡和非平衡理论都认为在中等尺度,中等频率和中等强度的干扰下,生物多样性最大(Roberts et al.,1995)。 (2)国外以Jeffries提出的观点较为全面。 Jeffries 认为生物多样性形成主要受三类生态因子的制约:

生态环境监测技术

生态环境监测技术 [摘要]对个别概念的区分,并简述了生态环境监测的内涵及其基本内容,对生态环境监测的方法和技术作了简要介绍,且讨论生态环境监测今后的发展趋势。 【关键词】生态环境;监测技术 1、生态环境监测的定义 上世纪60年代后,随着全球生态环境问题的出现,生态环境监测从一般意义上的环境污染因子监测开始向生态环境监测过渡和拓宽。 生态环境监测采用的是生态学的多种措施与方法,从多个尺度上对各个生态系统结构和功能的格局的度量,主要通过监测生态系统条件、条件变化、对生态环境压力的写照及其趋势而获得。可以说生态监测是运用可比的方法,在时间与空间上对特定区域范围内生态系统或生态系统组合体的类型、结构和功能及其组合要素等进行系统地测定和观察的过程,监测的结果则用于评价和预测人类活动对生态系统的影响,从方法原理、目的、意义等多方面作了较为全面的阐述。 在监测对象上,生态环境监测既不同于城市环境质量监测,也不同于工业污染源监测。从生态环境监测发展的历程来看,现今的生态环境监测主要侧重于宏观的、大区域的生态破坏问题,其反映人类活动对我们所处的生态环境的全貌、综合影响的优点。 生态环境监测可用作对农田、森林、草原、荒漠、湿地、湖泊、海洋、气象、物候、动植物等进行监测。不难看出,生态环境监测是环境监测的拓宽,除开新理论、新技术和新措施外,环境监测的理论和实践定能作为生态监测得以发展和完善的基础保障。景观生态学、农业生态学、森林生态学、淡水生态学、海洋生态学、荒漠生态学、脆弱带生态学、地球化学、气象学、物候学、环境经济学等理论与实践对生态环境监测也是大有益处。 2、生态环境监测的主要内容 2.1生态环境监测主要原理 生态环境监测最主要原理便是“准确性原理”,即监测活动及其所获得的生态环境信息是生态环境历史和生态环境管理的记录、书写,也是生态环境历史的“镜像”写照,同时更能体现环境及环境管理的真实性及环境信息的权威性。为满足“准确性”的要求,生态环境监测还衍生出了以下3个基本原理。 2.1.1代表性原理即监测是以有限的点位、断面代表“无限”的生态环境整体,以有限的采样频率代表时刻变化着的生态环境变化信息,以有限的数据信息量代表“无限”的生态环境内部信息。 2.1.2完整性原理监测通过采用环境“要素”和“相素”、环境“压力”组合监测模式来反映环境及其内涵信息的完整性、复杂性,同时体现了生态环境监测的系统性。 2.1.3规范性原理监测通过实现生态环境监测制度化、技术标准化和技术规范化来反映环境及其内涵信息的可靠性、可比性,同时体现了生态环境监测的可溯源性、精密性。 2.2监测对象 近几年来,生态环境监测的内涵已获得极大的丰富,传统的“水、气、声、

基于物联网的生态环境监测

1 、生态环境监测的定义 对于生态环境监测,许多人有不同的理解。全球环境监测系统将其定义为是一种综合技术,可相对便宜地收集大范围内生命支持系统能力的数据。前苏联学者曾提出,生态监测是生物圈的综合监测。美国环保局把生态监测定义为自然生态系统的变化及其原因的监测。国内有学者提出“生态监测就是运用可比的方法,在时间和空间上对特定区域范围内生态系统或生态系统组合体的类型、结构和功能及其组合要素等进行系统地测定和观察的过程,监测的结果则用于评价和预测人类活动对生态系统的影响,为合理利用资源、改善生态环境和自然保护提供决策依据”,这一定义从方法原理、目的、手段、意义等方面作了较全面的阐述。 2 、生态监测的对象 生态环境监测已不再是单纯的对环境质量的现状调查,它是以监测生态系统条变化对环境压力的反映及趋势,侧重于宏观的、大区域的生态破坏问题。生态监测的对象包括农田、森林、草原、荒漠、湿地、湖泊、海洋、气象、物候、动植物等,每一类型的生态系统都具有多样性,不仅包括了环境要素变化的指标和生物资源变化的指标,同时还要包括人类活动变化的指标。另外根据《生态环境状况评价技术规范》的生态环境质量指标:生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地退化指数和环境质量指数,提出了生态监测的因子。 3 生态监测的类型

根据生态监测2个基本的空间尺度,可将其划分为宏观生态监测和微观生态监测两大类。 (1)宏观生态监测。是在大区域范围内对各类生态系统的组合方式、镶嵌特征、动态变化和空间分布格局及其在人类活动影响下的变化等进行监测。主要利用遥感技术、地理信息系统和生态制图技术等进行监测。 (2)微观生态监测。其监测对象的地域等级最大可包括由几个生态系统组成的景观生态区,最小也应代表单一的生态类型。它是对某一特定生态系统或生态系统集合体的结构和功能特征及其在人类活动影响下的变化进行监测。 宏观生态监测起主导作用,且以微观生态监测为基础,二者既相互独立,又相辅相成。 4 、生态监测的特点 生态监测是一个综合性的工作,牵涉到多学科的交叉,它包含了农、林、牧、副、渔、工等各个生产领域。又是一个长期性的复杂性的工作,因为生态系统的发展是十分缓慢的复杂变化过程,受污染物质的排放、资源的开发利用,还有自然因素等的影响,长期监测才能揭示其变化规律。其还具有分散性,生态监测站点的选取往往相隔较远,监测网的分散性很大。同时由于生态过程的缓慢性,生态监测的时间跨度也很大,所以通常采取周期性的间断监测。 生态监测系统性强。生态监测本身是对系统状态的总体变化